吉林省部分名校2023-2024学年高二上学期10月联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省部分名校2023-2024学年高二上学期10月联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 111.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-19 12:35:28 | ||

图片预览

文档简介

吉林省部分名校2023-2024学年高二上学期10月联考

历史试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:选择性必修1第1至12课。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.秦朝规定各级官僚机构均以文书行政。《岳麓书院藏秦简》律曰:“传书受及行之,必书其起及到日月夙莫(暮),以相报,报宜到不来者,追之。书有亡者,亟告其县官。不从令者,丞、令、令史主者赀各一甲。”由此可知,秦朝文书行政( )

A.因刑法严苛而激化矛盾 B.对基层官员分工明确

C.旨在提高中枢行政效率 D.有利于保障政令畅通

2.明代设立“三司”管理地方,由承宣布政使司掌管民政和财政,提刑按察使司管理刑狱,都指挥使司掌管军事。三司互不隶属,重大事宜须由三司共同讨论,形成决议,上报中央。由此可知,明代“三司”制度( )

A.加强了中央集权统治 B.改变了省的基本格局

C.造成了地方机构臃肿 D.有效杜绝了腐败现象

3.罗马共和国的执政官选自贵族,元老院由贵族把持。平民虽有权参加公民大会,但他们享受的政治权利是不完全的。在一般情况下,平民不能进入元老院和出任国家高级官职。宗教职务也被贵族垄断,平民不得染指。这反映出罗马共和国( )

A.公民大会并非最高权力机关 B.政体具有浓厚的贵族寡头特征

C.贵族与平民的矛盾不可调和 D.民主政治建立在奴隶制基础之上

4.1912年,中国出现了300多个各种大小政党团体。各个政党纷纷采取公开发表演说的方式开展竞选活动,这使得当时政治性的演讲、报告会蔚然成风。这表明当时( )

A.人民民主权利得到保障 B.民主思想开始得到传播

C.政党政治呈现活跃局面 D.普通民众参政意识强烈

5.1950年夏,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》规定富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产不得侵犯,其出租的少量土地一般也予以保留;没收地主的土地,但对地主同样分一份土地,使其自食其力,在劳动中改造成新人。这一规定( )

A.推动了农业的社会主义改造 B.减轻了土地改革的阻力

C.实现了国民经济的全面恢复 D.确立了农民土地私有制

6.开皇三年(583年)正月,隋文帝下诏举“贤良”。开皇十八年(598年)七月,隋文帝又诏令京官五品以上以及总管、刺史,以“志行修谨”“清平干济”二科举人。隋文帝此举旨在( )

A.提高国家治理能力 B.革除选官制度弊端

C.促进社会阶层流动 D.加强君主专制权威

7.清代都察院是与六部、大理寺等机构并立,直辖于皇帝的监察机构。都察院左都御史、左副都御史为京官,主持都察院的工作,率六科给事中、各道御史行使对中央各部院及各地方的监察权。据此可知,清代监察机构( )

A.官员品级较高 B,职能发生了变化

C.分工较为细致 D.具有一定独立性

8.1861-1864年,一贯对任人唯亲非常不屑一顾的美国总统林肯,在他有权任命的1639个职位中,更换了其中的1457个。林肯的这一做法( )

A.有利于政府工作的稳定 B,不利于政府工作的连续性

C.反映了总统权力的扩张 D.有助于打破任人唯亲的影响

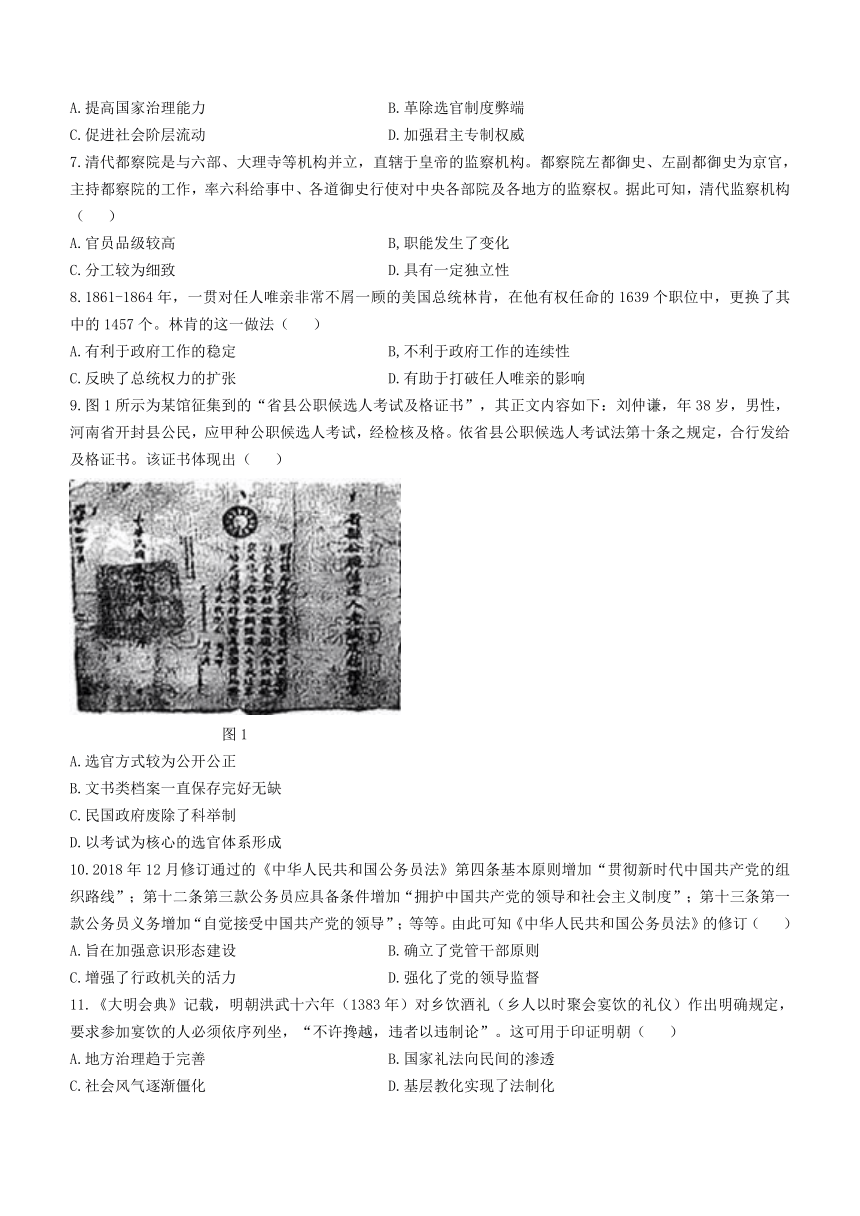

9.图1所示为某馆征集到的“省县公职候选人考试及格证书”,其正文内容如下:刘仲谦,年38岁,男性,河南省开封县公民,应甲种公职候选人考试,经检核及格。依省县公职候选人考试法第十条之规定,合行发给及格证书。该证书体现出( )

图1

A.选官方式较为公开公正

B.文书类档案一直保存完好无缺

C.民国政府废除了科举制

D.以考试为核心的选官体系形成

10.2018年12月修订通过的《中华人民共和国公务员法》第四条基本原则增加“贯彻新时代中国共产党的组织路线”;第十二条第三款公务员应具备条件增加“拥护中国共产党的领导和社会主义制度”;第十三条第一款公务员义务增加“自觉接受中国共产党的领导”;等等。由此可知《中华人民共和国公务员法》的修订( )

A.旨在加强意识形态建设 B.确立了党管干部原则

C.增强了行政机关的活力 D.强化了党的领导监督

11.《大明会典》记载,明朝洪武十六年(1383年)对乡饮酒礼(乡人以时聚会宴饮的礼仪)作出明确规定,要求参加宴饮的人必须依序列坐,“不许搀越,违者以违制论”。这可用于印证明朝( )

A.地方治理趋于完善 B.国家礼法向民间的渗透

C.社会风气逐渐僵化 D.基层教化实现了法制化

12.1701年,英国颁布的《王位继承法》规定:“法官只要行为良好便可终身任职;法官只有在违反正当行为原则并在上下两院共同要求下才能由国王予以免职。”美国宪法第3条第1款规定:“最高法院与低级法院之法官如忠于职守,得终身任职。”这些规定( )

A.贯彻了三权分立原则 B.推动了政治体制变革

C.有助于保障司法独立 D.强化了法律至上原则

13.近年来,网上立案、电子送达、“云上庭审”等在线诉讼模式在我国应运而生。“云上庭审”的整个过程与现场庭审并无二致,线上上传证据,证人“云”出庭,屏幕共享,实时查看笔录内容,实时语音转写,诉讼时间大大缩短。这反映了( )

A.我国司法诉讼依赖信息化 B.我国司法制度走在世界前列

C.“依法治国”方略深入推进 D.现代技术发展提高司法效率

14.唐太宗从高昌获取了马奶葡萄的种植和酿酒技术,使中原出现了葡萄美酒;高丽人王毛仲把养马技术发展到极致,使开元、天宝年间的唐朝官马达75万匹的规模;龟兹锦、朝霞锦、桂管布这些周边纺织技术的引人,使中原纺织业得到进一步发展。这表明( )

A.民族交流促进了经济发展 B.中原王朝工商业落后

C.唐朝民族政策凸显务实性 D.丝绸之路的畅通无阻

15.英法百年战争(1337~1453年)爆发后,贞德成为法兰西民族爱国主义的象征,这种爱国主义是法国赢得英法百年战争的关键,也为法兰西民族的统一在思想上准备了条件。据此可知,英法百年战争( )

A.推动了拿破仑统一欧洲的进程 B.结束了西欧大国间的混战局面

C.是法兰西民族国家形成的根源 D.促进了法国人民族意识的觉醒

16.格劳秀斯认为,人民完全可以为了更良好的政府和更可靠的保护起见,而完全将他们的主权权力转让于一个或多个人,而自己不保留任何部分;他还认为,一些民族能够在征服者的统治下愉快地生活,主权权力也可以通过所谓“正义战争”的方式而取得。由此可知,格劳秀斯( )

A.强调主权国家的主体地位 B.深受社会契约思想的影响

C.为欧洲殖民者提供了辩护 D.阐述了国际法的理论基础

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 汉儒们秉持先秦儒家追求统一的观念,把大一统当作政治理想的首要大事,董仲舒明确提出,“春秋大一统,天地之常经,古今之通义”。在大一统观念的指导下,儒家认为无论是居于中央的“华夏”,还是分居四边的“夷狄”,都是汉朝天子统治下的臣民,汉代在管理四夷的机构上承袭了秦代,也有中央和地方之分,但是设官更加具体,职权更加明晰。在中央机构中,汉朝继承了秦的典客制度,典客的名称在景帝中元六年(前114年)被更为“大行令”,汉武帝太初元年(前104年)又把“大行令”改称为“大鸿胪”。汉代对秦朝管理四夷的中央机构的继承和发展,特别是汉武帝时期所进行的改革,反映了当时中原地区与四夷交往频繁的现状,也表明了汉武帝对四夷的有效统治。

——摘编自林先建《儒家华吏观与汉武帝民族政策研究》

材料二 魏晋南北朝以来的民族交融推动了胡汉交往交融,承袭而立的李唐皇室本身也带有鲜卑血统。唐高祖李渊称“胡、越一家,自古未之有也”。唐太宗进一步提出“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一”的“华夷一体”开明民族观,认为夷狄亦人耳。少数民族也因此将太宗尊称为“天可汗”。唐玄宗时延续了这种包容思想,秉持“中外无隔,夷夏混齐”的态度,以宽广的胸怀纳戎延狄,释放吐蕃俘虏,摒弃民族偏见,以至诚之心安抚四夷。在这种民族观的渗透下,唐代统治者针对少数民族实施了更为开明的民族政策。

——摘编自张文玉《唐代和亲与民族关系建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代设置民族机构的背景。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉唐民族政策的共同点。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对汉唐民族政策的认识。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 19世纪70年代,日本社会发生了“自由民权运动”,旨在追求民主自由,实行君主立宪,因此,明治政府决定采取措施来加强近代政权的建设。由于西方资产阶级国家制度在法制方面的进步和先进,日本也迫切要求建立资产阶级性质的法制制度。为此,大久保利通等人提出“按照我国天皇统系的典例和人民的开化程度,斟酌其得失利弊,制定法宪典章”。1885年12月22日,伊藤博文出任日本首任内阁总理大臣,成立文部并积极推进文官制度的建立。

——摘编自姚春海《日本近代文官制度的建立及其启示》

材料二 1887年7月,明治政府参照欧美国家主要是德国的官吏录用制度,颁布了《文官考试试补及见习规则》,初步建立了日本的官吏考试任用制度。为防止政党滥用私人,保证常职文官的稳定,明治政府修订了文官制度。1893年10月,明治政府颁布了《文官任用令》和《文官考试规则》。这两个法令的制定,表明以考试任用高等文官的原则已经基本确立。为进一步防止党人猎官现象的发生,明治政府于1899年3月再次修改《文官任用令》同时颁布《文官分限令》和《文官惩戒令》。前者是对在职文官的资格和地位给予法律上的保障,后者规定了对文官的惩处条件和惩处形式。这三个法令即是后来著名的“文官三令”。至此,日本的近代文官制度乃全面确立。

——摘编自姚春海《浅论日本近代文官制度廷立的政治条件》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析近代日本文官制度建立的背景。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳近代日本文官制度建立的经验。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 1939年11月,国民党召开五届六中全会,决定“军事限共”,并开始制造事端。陕甘宁边区处于日本帝国主义的侵略和国民党的包围中,中共为了克服重重困难,巩固边区和鼓励各阶层人民抗战,捉出了若干抗战政策,其中很重要的一项政策即为“三三制”。“三三制”政权的特点表现在人员分配方面,规定了共产党员、非党左派进步分子以及中间派分别占三分之一,是抗日战争时期统一战线的具体形式。

——摘编自杨明《抗战时期陕甘宁边区延属分区基层民主建设研究》

材料二 解放战争时期,毛主席十分重视农村基层的民主建设。他指出,“在一切工作中,命令主义是错误的,违反了群众的自愿原则”。他还提出了要由下而上地展开整党工作,要把党的正确制度、正确作风建立起来,提升党的形象和改变党的面貌,重点是净化基层党组织。他还发现“有些领导机关,个人包办和个人解决重要问题的习气甚为浓厚。重要问题的解决不是由党委会议做决定,而是由个人做决定,党委委员形同虚设”,这一现象对基层党组织的民主建设危害最大。在反奸清算的斗争中,他认为对人民并无好处且为广大群众所极端痛恨的恶霸分子应该予以严厉惩处,这样才能为解放区农村基层民主建设扫清障碍,建立良好的民主秩序。在土地改革运动中,他指出必须坚持贫雇农团的领导,这样才能赋予广大的贫农雇农以政治经济权利。

——摘编自赵新波《解放战争时期毛泽东农村基层民主思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“三三制”政策提出的历史背景。(6分)

(2)根据材料二,概括解放战争时期毛泽东农村基层民主思想的主要内容。(6分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,总结全面抗战时期及解放战争时期中国共产党基层民主建设的历史经验。(2分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 唐高宗李治命人制定《水徽律》,该法典于公元651年完成。当时,长孙无忌等人还对《永徽律》逐条逐句地进行统一注解,将注疏置于律文后面。后人将《永徽律》与注疏的合编本称为《唐律疏议》。《唐律疏议》指出“国家惟刑是恤,恩宏博爱,以刑者不可复属,死者务欲生之。《唐律疏议》规定的“十恶”是指谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱。《唐律疏议》对老幼废疾减免刑罚,实行同居相隐不为罪,即亲戚之间可以隐瞒有罪之实。《唐律疏议》还规定,凡是属于同一个国家的外国人在中国出现民事、刑事纠纷,就要按照他们国家的法律去处理;如若是中国人与外国人或不同国家的外国人在中国发生民事、刑事纠纷,就要适用于唐律。

——摘编自陶舒亚主编《中国法制史》

提炼材料信息,拟定一个论题,并结合所学知识予以论述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密。)

历史试卷参考答案

1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.A 10.D 11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.C

17.(1)背景:汉代统一多民族封建国家的发展;儒家大一统观念的强化;各民族交往频繁,民族交融加强。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)共同点:以“多元一体”的民族政策价值取向为指导;具有开放性、发展性;民族政策多样化;因地制宜,因俗而治。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(3)认识:汉唐的民族政策适应了统一多民族封建国家发展的需要,巩固了国家的统一;促进了民族交融;扩大了中原文化的影响力;维护了民族地区社会秩序的稳定;促进了民族地区社会经济和文化教育的发展。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

18.(1)背景:明治维新的开展;“自由民权运动”的兴起;西方文官制度的传入;日本工业革命的进行。(6分,答出三点即可)

(2)经验:顺应历史潮流;结合自身国情;注重稳定性和连续性;借鉴别国有益经验;不断探索和完善。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

19.(1)历史背景:抗战进入相持阶段;国民党反共倾向公开化;日本帝国主义对抗日民主政权的威胁;抗日民族统一战线面临被破坏的危险;中国共产党威望提高;民众抗战热情高涨。(6分,答出三点即可)

(2)内容:反对命令主义;净化基层党组织;健全党委制;清除基层黑恶势力;坚持依靠贫雇农进行土地改革。(6分,答出三点即可)

(3)经验:坚持党的领导;关注广大人民群众的需求;建立健全民主制度。(2分,答出两点即可)

20.示例

论题:《唐律疏议》体现了法律的儒家化。(2分)

论述:儒家重视礼,强调忠、孝、节、义等伦理原则,《唐律疏议》作为封建法律的集大成者,儒家伦理思想贯穿整个法典的始终。《唐律疏议》规定的“十恶”中的“谋反、谋大逆、谋叛、恶逆”违反了忠君原则,“不孝、不义”等违反了孝、义等原则,儒家强调“仁”及民本,“对老幼废疾减免刑罚”体现了关爱百姓,保护弱势群体的“仁”及民本思想,“以刑者不可复属,死者务欲生之”,体现了对刑罚的慎用,体现了仁政思想。《唐律疏议》将儒家之礼完全融入封建法律当中,反映了盛唐时期的各种社会面貌和封建统治者的以儒治国思想。(8分)

综上所述,《唐律疏议》折射出当时儒家思想的正统地位,体现了礼法结合的法制特色。(2分)

(“示例”仅供参考,若学生答出其他论题,如“《唐律疏议》有利于维护封建君主专制”“《唐律疏议》体现唐代社会的特征”等,言之有理亦可)

历史试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:选择性必修1第1至12课。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.秦朝规定各级官僚机构均以文书行政。《岳麓书院藏秦简》律曰:“传书受及行之,必书其起及到日月夙莫(暮),以相报,报宜到不来者,追之。书有亡者,亟告其县官。不从令者,丞、令、令史主者赀各一甲。”由此可知,秦朝文书行政( )

A.因刑法严苛而激化矛盾 B.对基层官员分工明确

C.旨在提高中枢行政效率 D.有利于保障政令畅通

2.明代设立“三司”管理地方,由承宣布政使司掌管民政和财政,提刑按察使司管理刑狱,都指挥使司掌管军事。三司互不隶属,重大事宜须由三司共同讨论,形成决议,上报中央。由此可知,明代“三司”制度( )

A.加强了中央集权统治 B.改变了省的基本格局

C.造成了地方机构臃肿 D.有效杜绝了腐败现象

3.罗马共和国的执政官选自贵族,元老院由贵族把持。平民虽有权参加公民大会,但他们享受的政治权利是不完全的。在一般情况下,平民不能进入元老院和出任国家高级官职。宗教职务也被贵族垄断,平民不得染指。这反映出罗马共和国( )

A.公民大会并非最高权力机关 B.政体具有浓厚的贵族寡头特征

C.贵族与平民的矛盾不可调和 D.民主政治建立在奴隶制基础之上

4.1912年,中国出现了300多个各种大小政党团体。各个政党纷纷采取公开发表演说的方式开展竞选活动,这使得当时政治性的演讲、报告会蔚然成风。这表明当时( )

A.人民民主权利得到保障 B.民主思想开始得到传播

C.政党政治呈现活跃局面 D.普通民众参政意识强烈

5.1950年夏,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》规定富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产不得侵犯,其出租的少量土地一般也予以保留;没收地主的土地,但对地主同样分一份土地,使其自食其力,在劳动中改造成新人。这一规定( )

A.推动了农业的社会主义改造 B.减轻了土地改革的阻力

C.实现了国民经济的全面恢复 D.确立了农民土地私有制

6.开皇三年(583年)正月,隋文帝下诏举“贤良”。开皇十八年(598年)七月,隋文帝又诏令京官五品以上以及总管、刺史,以“志行修谨”“清平干济”二科举人。隋文帝此举旨在( )

A.提高国家治理能力 B.革除选官制度弊端

C.促进社会阶层流动 D.加强君主专制权威

7.清代都察院是与六部、大理寺等机构并立,直辖于皇帝的监察机构。都察院左都御史、左副都御史为京官,主持都察院的工作,率六科给事中、各道御史行使对中央各部院及各地方的监察权。据此可知,清代监察机构( )

A.官员品级较高 B,职能发生了变化

C.分工较为细致 D.具有一定独立性

8.1861-1864年,一贯对任人唯亲非常不屑一顾的美国总统林肯,在他有权任命的1639个职位中,更换了其中的1457个。林肯的这一做法( )

A.有利于政府工作的稳定 B,不利于政府工作的连续性

C.反映了总统权力的扩张 D.有助于打破任人唯亲的影响

9.图1所示为某馆征集到的“省县公职候选人考试及格证书”,其正文内容如下:刘仲谦,年38岁,男性,河南省开封县公民,应甲种公职候选人考试,经检核及格。依省县公职候选人考试法第十条之规定,合行发给及格证书。该证书体现出( )

图1

A.选官方式较为公开公正

B.文书类档案一直保存完好无缺

C.民国政府废除了科举制

D.以考试为核心的选官体系形成

10.2018年12月修订通过的《中华人民共和国公务员法》第四条基本原则增加“贯彻新时代中国共产党的组织路线”;第十二条第三款公务员应具备条件增加“拥护中国共产党的领导和社会主义制度”;第十三条第一款公务员义务增加“自觉接受中国共产党的领导”;等等。由此可知《中华人民共和国公务员法》的修订( )

A.旨在加强意识形态建设 B.确立了党管干部原则

C.增强了行政机关的活力 D.强化了党的领导监督

11.《大明会典》记载,明朝洪武十六年(1383年)对乡饮酒礼(乡人以时聚会宴饮的礼仪)作出明确规定,要求参加宴饮的人必须依序列坐,“不许搀越,违者以违制论”。这可用于印证明朝( )

A.地方治理趋于完善 B.国家礼法向民间的渗透

C.社会风气逐渐僵化 D.基层教化实现了法制化

12.1701年,英国颁布的《王位继承法》规定:“法官只要行为良好便可终身任职;法官只有在违反正当行为原则并在上下两院共同要求下才能由国王予以免职。”美国宪法第3条第1款规定:“最高法院与低级法院之法官如忠于职守,得终身任职。”这些规定( )

A.贯彻了三权分立原则 B.推动了政治体制变革

C.有助于保障司法独立 D.强化了法律至上原则

13.近年来,网上立案、电子送达、“云上庭审”等在线诉讼模式在我国应运而生。“云上庭审”的整个过程与现场庭审并无二致,线上上传证据,证人“云”出庭,屏幕共享,实时查看笔录内容,实时语音转写,诉讼时间大大缩短。这反映了( )

A.我国司法诉讼依赖信息化 B.我国司法制度走在世界前列

C.“依法治国”方略深入推进 D.现代技术发展提高司法效率

14.唐太宗从高昌获取了马奶葡萄的种植和酿酒技术,使中原出现了葡萄美酒;高丽人王毛仲把养马技术发展到极致,使开元、天宝年间的唐朝官马达75万匹的规模;龟兹锦、朝霞锦、桂管布这些周边纺织技术的引人,使中原纺织业得到进一步发展。这表明( )

A.民族交流促进了经济发展 B.中原王朝工商业落后

C.唐朝民族政策凸显务实性 D.丝绸之路的畅通无阻

15.英法百年战争(1337~1453年)爆发后,贞德成为法兰西民族爱国主义的象征,这种爱国主义是法国赢得英法百年战争的关键,也为法兰西民族的统一在思想上准备了条件。据此可知,英法百年战争( )

A.推动了拿破仑统一欧洲的进程 B.结束了西欧大国间的混战局面

C.是法兰西民族国家形成的根源 D.促进了法国人民族意识的觉醒

16.格劳秀斯认为,人民完全可以为了更良好的政府和更可靠的保护起见,而完全将他们的主权权力转让于一个或多个人,而自己不保留任何部分;他还认为,一些民族能够在征服者的统治下愉快地生活,主权权力也可以通过所谓“正义战争”的方式而取得。由此可知,格劳秀斯( )

A.强调主权国家的主体地位 B.深受社会契约思想的影响

C.为欧洲殖民者提供了辩护 D.阐述了国际法的理论基础

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 汉儒们秉持先秦儒家追求统一的观念,把大一统当作政治理想的首要大事,董仲舒明确提出,“春秋大一统,天地之常经,古今之通义”。在大一统观念的指导下,儒家认为无论是居于中央的“华夏”,还是分居四边的“夷狄”,都是汉朝天子统治下的臣民,汉代在管理四夷的机构上承袭了秦代,也有中央和地方之分,但是设官更加具体,职权更加明晰。在中央机构中,汉朝继承了秦的典客制度,典客的名称在景帝中元六年(前114年)被更为“大行令”,汉武帝太初元年(前104年)又把“大行令”改称为“大鸿胪”。汉代对秦朝管理四夷的中央机构的继承和发展,特别是汉武帝时期所进行的改革,反映了当时中原地区与四夷交往频繁的现状,也表明了汉武帝对四夷的有效统治。

——摘编自林先建《儒家华吏观与汉武帝民族政策研究》

材料二 魏晋南北朝以来的民族交融推动了胡汉交往交融,承袭而立的李唐皇室本身也带有鲜卑血统。唐高祖李渊称“胡、越一家,自古未之有也”。唐太宗进一步提出“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一”的“华夷一体”开明民族观,认为夷狄亦人耳。少数民族也因此将太宗尊称为“天可汗”。唐玄宗时延续了这种包容思想,秉持“中外无隔,夷夏混齐”的态度,以宽广的胸怀纳戎延狄,释放吐蕃俘虏,摒弃民族偏见,以至诚之心安抚四夷。在这种民族观的渗透下,唐代统治者针对少数民族实施了更为开明的民族政策。

——摘编自张文玉《唐代和亲与民族关系建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代设置民族机构的背景。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉唐民族政策的共同点。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对汉唐民族政策的认识。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 19世纪70年代,日本社会发生了“自由民权运动”,旨在追求民主自由,实行君主立宪,因此,明治政府决定采取措施来加强近代政权的建设。由于西方资产阶级国家制度在法制方面的进步和先进,日本也迫切要求建立资产阶级性质的法制制度。为此,大久保利通等人提出“按照我国天皇统系的典例和人民的开化程度,斟酌其得失利弊,制定法宪典章”。1885年12月22日,伊藤博文出任日本首任内阁总理大臣,成立文部并积极推进文官制度的建立。

——摘编自姚春海《日本近代文官制度的建立及其启示》

材料二 1887年7月,明治政府参照欧美国家主要是德国的官吏录用制度,颁布了《文官考试试补及见习规则》,初步建立了日本的官吏考试任用制度。为防止政党滥用私人,保证常职文官的稳定,明治政府修订了文官制度。1893年10月,明治政府颁布了《文官任用令》和《文官考试规则》。这两个法令的制定,表明以考试任用高等文官的原则已经基本确立。为进一步防止党人猎官现象的发生,明治政府于1899年3月再次修改《文官任用令》同时颁布《文官分限令》和《文官惩戒令》。前者是对在职文官的资格和地位给予法律上的保障,后者规定了对文官的惩处条件和惩处形式。这三个法令即是后来著名的“文官三令”。至此,日本的近代文官制度乃全面确立。

——摘编自姚春海《浅论日本近代文官制度廷立的政治条件》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析近代日本文官制度建立的背景。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳近代日本文官制度建立的经验。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 1939年11月,国民党召开五届六中全会,决定“军事限共”,并开始制造事端。陕甘宁边区处于日本帝国主义的侵略和国民党的包围中,中共为了克服重重困难,巩固边区和鼓励各阶层人民抗战,捉出了若干抗战政策,其中很重要的一项政策即为“三三制”。“三三制”政权的特点表现在人员分配方面,规定了共产党员、非党左派进步分子以及中间派分别占三分之一,是抗日战争时期统一战线的具体形式。

——摘编自杨明《抗战时期陕甘宁边区延属分区基层民主建设研究》

材料二 解放战争时期,毛主席十分重视农村基层的民主建设。他指出,“在一切工作中,命令主义是错误的,违反了群众的自愿原则”。他还提出了要由下而上地展开整党工作,要把党的正确制度、正确作风建立起来,提升党的形象和改变党的面貌,重点是净化基层党组织。他还发现“有些领导机关,个人包办和个人解决重要问题的习气甚为浓厚。重要问题的解决不是由党委会议做决定,而是由个人做决定,党委委员形同虚设”,这一现象对基层党组织的民主建设危害最大。在反奸清算的斗争中,他认为对人民并无好处且为广大群众所极端痛恨的恶霸分子应该予以严厉惩处,这样才能为解放区农村基层民主建设扫清障碍,建立良好的民主秩序。在土地改革运动中,他指出必须坚持贫雇农团的领导,这样才能赋予广大的贫农雇农以政治经济权利。

——摘编自赵新波《解放战争时期毛泽东农村基层民主思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“三三制”政策提出的历史背景。(6分)

(2)根据材料二,概括解放战争时期毛泽东农村基层民主思想的主要内容。(6分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,总结全面抗战时期及解放战争时期中国共产党基层民主建设的历史经验。(2分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 唐高宗李治命人制定《水徽律》,该法典于公元651年完成。当时,长孙无忌等人还对《永徽律》逐条逐句地进行统一注解,将注疏置于律文后面。后人将《永徽律》与注疏的合编本称为《唐律疏议》。《唐律疏议》指出“国家惟刑是恤,恩宏博爱,以刑者不可复属,死者务欲生之。《唐律疏议》规定的“十恶”是指谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱。《唐律疏议》对老幼废疾减免刑罚,实行同居相隐不为罪,即亲戚之间可以隐瞒有罪之实。《唐律疏议》还规定,凡是属于同一个国家的外国人在中国出现民事、刑事纠纷,就要按照他们国家的法律去处理;如若是中国人与外国人或不同国家的外国人在中国发生民事、刑事纠纷,就要适用于唐律。

——摘编自陶舒亚主编《中国法制史》

提炼材料信息,拟定一个论题,并结合所学知识予以论述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密。)

历史试卷参考答案

1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.A 10.D 11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.C

17.(1)背景:汉代统一多民族封建国家的发展;儒家大一统观念的强化;各民族交往频繁,民族交融加强。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)共同点:以“多元一体”的民族政策价值取向为指导;具有开放性、发展性;民族政策多样化;因地制宜,因俗而治。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(3)认识:汉唐的民族政策适应了统一多民族封建国家发展的需要,巩固了国家的统一;促进了民族交融;扩大了中原文化的影响力;维护了民族地区社会秩序的稳定;促进了民族地区社会经济和文化教育的发展。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

18.(1)背景:明治维新的开展;“自由民权运动”的兴起;西方文官制度的传入;日本工业革命的进行。(6分,答出三点即可)

(2)经验:顺应历史潮流;结合自身国情;注重稳定性和连续性;借鉴别国有益经验;不断探索和完善。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

19.(1)历史背景:抗战进入相持阶段;国民党反共倾向公开化;日本帝国主义对抗日民主政权的威胁;抗日民族统一战线面临被破坏的危险;中国共产党威望提高;民众抗战热情高涨。(6分,答出三点即可)

(2)内容:反对命令主义;净化基层党组织;健全党委制;清除基层黑恶势力;坚持依靠贫雇农进行土地改革。(6分,答出三点即可)

(3)经验:坚持党的领导;关注广大人民群众的需求;建立健全民主制度。(2分,答出两点即可)

20.示例

论题:《唐律疏议》体现了法律的儒家化。(2分)

论述:儒家重视礼,强调忠、孝、节、义等伦理原则,《唐律疏议》作为封建法律的集大成者,儒家伦理思想贯穿整个法典的始终。《唐律疏议》规定的“十恶”中的“谋反、谋大逆、谋叛、恶逆”违反了忠君原则,“不孝、不义”等违反了孝、义等原则,儒家强调“仁”及民本,“对老幼废疾减免刑罚”体现了关爱百姓,保护弱势群体的“仁”及民本思想,“以刑者不可复属,死者务欲生之”,体现了对刑罚的慎用,体现了仁政思想。《唐律疏议》将儒家之礼完全融入封建法律当中,反映了盛唐时期的各种社会面貌和封建统治者的以儒治国思想。(8分)

综上所述,《唐律疏议》折射出当时儒家思想的正统地位,体现了礼法结合的法制特色。(2分)

(“示例”仅供参考,若学生答出其他论题,如“《唐律疏议》有利于维护封建君主专制”“《唐律疏议》体现唐代社会的特征”等,言之有理亦可)

同课章节目录