第8课 三国至隋唐的文化 同步教学课件(共17张PPT)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第8课 三国至隋唐的文化 同步教学课件(共17张PPT)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-19 14:30:17 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第8课 三国至隋唐的文化

课标:认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就。

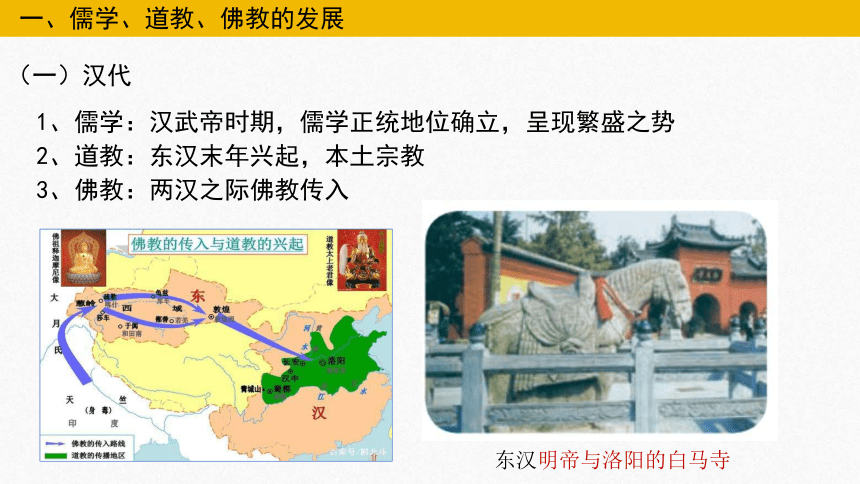

一、儒学、道教、佛教的发展

(一)汉代

1、儒学:汉武帝时期,儒学正统地位确立,呈现繁盛之势

2、道教:东汉末年兴起,本土宗教

3、佛教:两汉之际佛教传入

东汉明帝与洛阳的白马寺

(二)魏晋南北朝

1、道教:广为传播,受儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”

2、佛教:佛教盛行,吸收儒道思想,渐趋本土化

3、儒学:正统地位受到挑战;吸收佛道精神,有了新的发展

问题解读:根据下列材料概括佛教在魏晋南北朝盛行的原因

到东汉末年魏晋时代,国内大乱,人们生活痛苦,精神上也缺乏寄托;而当时中国传统思想的儒学,久已变成没有灵魂的空架。

——傅乐成《中国通史》

佛教的幻想能力、迷人的方法都比传统的中国儒道学说高超得多。 佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。……特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

——叶洵灶《佛教在中国古代得以传播的原因》

儒学不能适应社会现实需要;社会动荡不安,人们缺乏精神寄托;佛教关注人的精神需求;统治者的重视

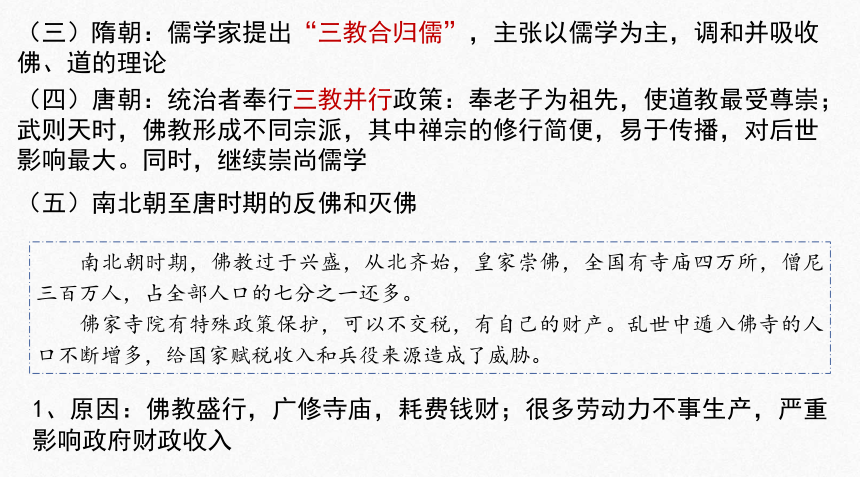

(三)隋朝:儒学家提出“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛、道的理论

(四)唐朝:统治者奉行三教并行政策:奉老子为祖先,使道教最受尊崇;

武则天时,佛教形成不同宗派,其中禅宗的修行简便,易于传播,对后世影响最大。同时,继续崇尚儒学

(五)南北朝至唐时期的反佛和灭佛

1、原因:佛教盛行,广修寺庙,耗费钱财;很多劳动力不事生产,严重影响政府财政收入

南北朝时期,佛教过于兴盛,从北齐始,皇家崇佛,全国有寺庙四万所,僧尼三百万人,占全部人口的七分之一还多。

佛家寺院有特殊政策保护,可以不交税,有自己的财产。乱世中遁入佛寺的人口不断增多,给国家赋税收入和兵役来源造成了威胁。

1、原因:佛教和道教的发展使儒学的正统地位受到挑战。

2、表现:唐中期韩愈率先提出复兴儒学,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

(六)唐中期的复兴儒学

2、表现:

(1)南朝思想家范缜:提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击

(2)统治者灭佛:北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛,佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制

魏晋玄学:逃避现实政治斗争,用老庄的思想解释儒家经典,主张政治上“无为”、生活上任其“自然”,社会风气上“清谈”

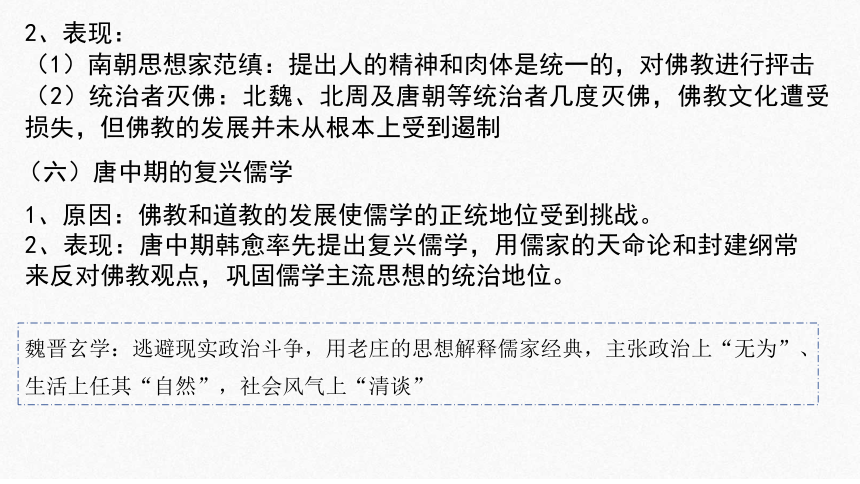

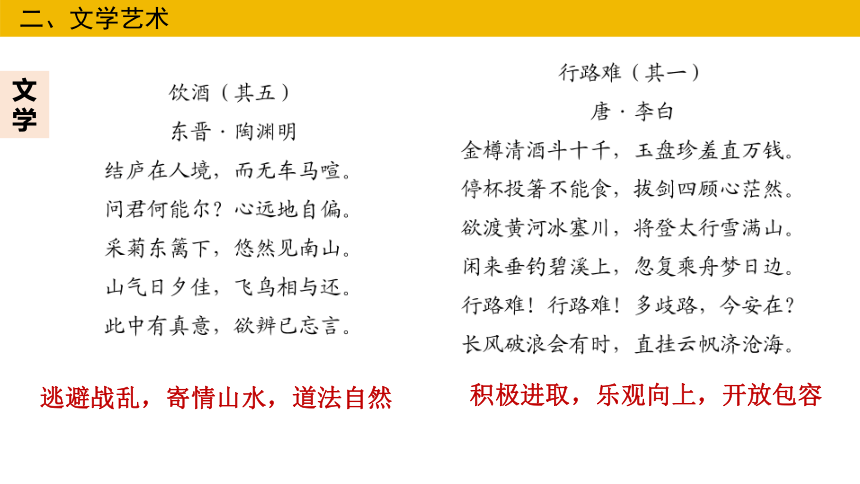

思考:从文学、艺术、科技中任选其一,思考主流思想是如何体现的?

二、文学艺术

文学

逃避战乱,寄情山水,道法自然

积极进取,乐观向上,开放包容

二、文学艺术

艺术

▲怀素《自叙帖》

▲颜真卿《多宝塔感应碑》

雍容开阔,崇尚法度

不拘一格,玄风道骨

二、文学艺术

魏晋南北朝的文学艺术成就突出,到唐朝达到新的高峰

用教材实证“隋唐盛世”之文化昌盛

魏晋南北朝的文学艺术成就突出,到唐朝达到新的高峰

用教材实证“隋唐盛世”之文化昌盛

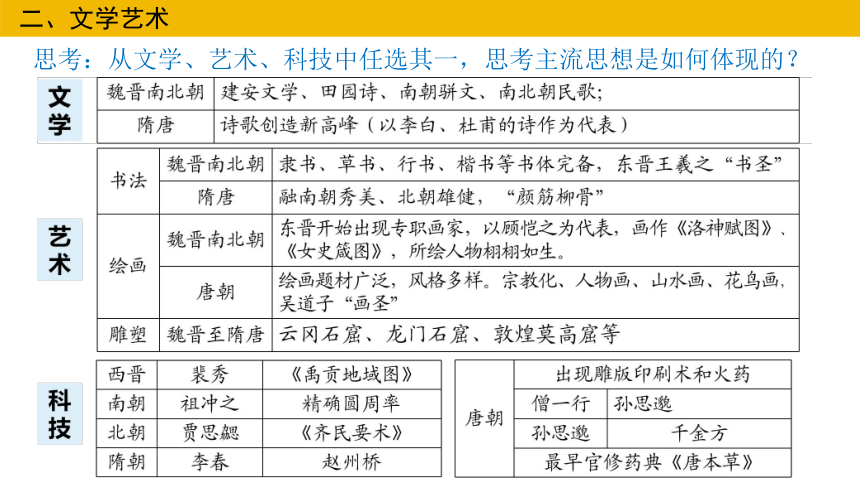

领域广泛、实用性强、世界领先

领域 时期 代表人物 主要成就

数学 南朝 祖冲之 精确地算出圆周率在3.1415926~3.1415927之间

农学 北朝 贾思勰 《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书。

地理 西晋 裴秀 绘制《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法

北魏 郦道元 《水经注》是综合性的地理著作

建筑 隋朝 李春 设计并主持建造的赵州桥是世界上现存最古老的石拱桥

印刷术 唐朝 已经有雕版印刷的佛经、日历和书籍。

火药 唐中期书籍记载了火药的配方;唐末火药用于战争

天文学 僧一行 世界上最早测算出了地球子午线长度

医学 孙思邈 完成医学名著《千金方》,全面总结历代和当时的医药学成就且有许多创新。

唐高宗时编修《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典。

特点?

三、科技

探究活动

思考:三国至隋唐时期中国文艺科技繁荣的原因是什么?

(1)经济:经济的发展与繁荣,为文艺成就达到高峰提供物质基础。

1.魏晋时期北方经济继续发展,江南经济得到开发。隋唐大运河沟通南北,经济繁荣

(2)政治:选官制度的发展与官僚政治的成熟,为文艺成就达到高峰提供人才基础。

2.从九品中正制到科举制,官僚政治逐渐发展成熟,官僚成为文学艺术创作主要群体

(3)社会:安定的社会环境,为文艺成就达到高峰提供了社会条件。

3.魏晋南北朝时期南方相对安定,隋唐统一后政治稳定,带来了全国的社会安定。

(4)文化:民族交融及开放包容的外交政策,为文艺成就达到高峰提供了文化基因。

4.唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

魏晋南北朝时期的科技在诸多领域取得新成果,隋唐时期科技走在世界前列

教材实证“隋唐盛世”之文化昌盛

法显、玄奘西行求法

中亚、天竺高僧来华

鉴真东渡

派学问僧来华

中外文化双向交流

四、中外文化交流

中华文化圈

日本学者江上波夫说:“东亚诸国……学习唐朝的制度、法律、艺术、学问、思想、技术、文学、文字等,呈现出以唐为中心的共同文化圈,这是 8 世纪前半叶的历史事实。这一文化圈的成立,在此以后长期决定了东亚民族和文化的状况,从这层寓意来讲,在历史上具有划时代的意义。”

四、中外文化交流

唐招提寺是日本佛教律宗建筑群,位于日本奈良市西京五条。由鉴真主持修建,于759年建成,是日本佛教律宗的总寺院。这座具有中国盛唐建筑风格的建筑物被确定为日本国宝。鉴真东渡到日本时虽已双目失明,但他博通三藏,而且记忆力极强。因为从中国传到日本的经论,辗转抄写,误字不少,鉴真多凭记忆和理解加以校正。鉴真又通医学,精于本草,被日本医药界奉为始祖。鉴真弟子多长于汉学诗文,这对于古代日本汉学的风行很有影响。唐招提寺是唐朝中华文化圈对日本影响的体现。

四、中外文化交流

本课小结

思想:儒道佛发展,思想活跃,呈现多元特征。

文艺:魏晋南北朝成就突出,唐朝走向新高峰。

科技:魏晋南北朝取得新成果,隋唐走在世界前列。

交流:中外文化交流频繁,异域文化影响中国文化。

魏晋南北朝时期没有统一的政权,也没有一家独尊的学说。这个时期是百家争鸣后出现的又一个学术时代。经学、玄学、文学、史学、佛教、道教都得到很大发展。唐朝时期,各民族平等交融,多种文化汇聚,对外来文化采取宽容态度。儒、佛、到长期并存,相互影响,相互渗透,成为中华文明的一部分。诗歌是盛唐文化昌盛的重要标志之一,也是中华文化走向辉煌的一个里程碑。东亚文化圈的形成是一个文化融合与互动的过程,包括吸收印度及其西亚文化的某种因素,融汇中国文化后又传播东亚。唐朝文化的辐射力强大,对周边国家影响深远。

——任世江著《高中必修课程<中外历史纲要>解析(上)》北京师范大学出版社

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第8课 三国至隋唐的文化

课标:认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就。

一、儒学、道教、佛教的发展

(一)汉代

1、儒学:汉武帝时期,儒学正统地位确立,呈现繁盛之势

2、道教:东汉末年兴起,本土宗教

3、佛教:两汉之际佛教传入

东汉明帝与洛阳的白马寺

(二)魏晋南北朝

1、道教:广为传播,受儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”

2、佛教:佛教盛行,吸收儒道思想,渐趋本土化

3、儒学:正统地位受到挑战;吸收佛道精神,有了新的发展

问题解读:根据下列材料概括佛教在魏晋南北朝盛行的原因

到东汉末年魏晋时代,国内大乱,人们生活痛苦,精神上也缺乏寄托;而当时中国传统思想的儒学,久已变成没有灵魂的空架。

——傅乐成《中国通史》

佛教的幻想能力、迷人的方法都比传统的中国儒道学说高超得多。 佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。……特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

——叶洵灶《佛教在中国古代得以传播的原因》

儒学不能适应社会现实需要;社会动荡不安,人们缺乏精神寄托;佛教关注人的精神需求;统治者的重视

(三)隋朝:儒学家提出“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛、道的理论

(四)唐朝:统治者奉行三教并行政策:奉老子为祖先,使道教最受尊崇;

武则天时,佛教形成不同宗派,其中禅宗的修行简便,易于传播,对后世影响最大。同时,继续崇尚儒学

(五)南北朝至唐时期的反佛和灭佛

1、原因:佛教盛行,广修寺庙,耗费钱财;很多劳动力不事生产,严重影响政府财政收入

南北朝时期,佛教过于兴盛,从北齐始,皇家崇佛,全国有寺庙四万所,僧尼三百万人,占全部人口的七分之一还多。

佛家寺院有特殊政策保护,可以不交税,有自己的财产。乱世中遁入佛寺的人口不断增多,给国家赋税收入和兵役来源造成了威胁。

1、原因:佛教和道教的发展使儒学的正统地位受到挑战。

2、表现:唐中期韩愈率先提出复兴儒学,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

(六)唐中期的复兴儒学

2、表现:

(1)南朝思想家范缜:提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击

(2)统治者灭佛:北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛,佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制

魏晋玄学:逃避现实政治斗争,用老庄的思想解释儒家经典,主张政治上“无为”、生活上任其“自然”,社会风气上“清谈”

思考:从文学、艺术、科技中任选其一,思考主流思想是如何体现的?

二、文学艺术

文学

逃避战乱,寄情山水,道法自然

积极进取,乐观向上,开放包容

二、文学艺术

艺术

▲怀素《自叙帖》

▲颜真卿《多宝塔感应碑》

雍容开阔,崇尚法度

不拘一格,玄风道骨

二、文学艺术

魏晋南北朝的文学艺术成就突出,到唐朝达到新的高峰

用教材实证“隋唐盛世”之文化昌盛

魏晋南北朝的文学艺术成就突出,到唐朝达到新的高峰

用教材实证“隋唐盛世”之文化昌盛

领域广泛、实用性强、世界领先

领域 时期 代表人物 主要成就

数学 南朝 祖冲之 精确地算出圆周率在3.1415926~3.1415927之间

农学 北朝 贾思勰 《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书。

地理 西晋 裴秀 绘制《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法

北魏 郦道元 《水经注》是综合性的地理著作

建筑 隋朝 李春 设计并主持建造的赵州桥是世界上现存最古老的石拱桥

印刷术 唐朝 已经有雕版印刷的佛经、日历和书籍。

火药 唐中期书籍记载了火药的配方;唐末火药用于战争

天文学 僧一行 世界上最早测算出了地球子午线长度

医学 孙思邈 完成医学名著《千金方》,全面总结历代和当时的医药学成就且有许多创新。

唐高宗时编修《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典。

特点?

三、科技

探究活动

思考:三国至隋唐时期中国文艺科技繁荣的原因是什么?

(1)经济:经济的发展与繁荣,为文艺成就达到高峰提供物质基础。

1.魏晋时期北方经济继续发展,江南经济得到开发。隋唐大运河沟通南北,经济繁荣

(2)政治:选官制度的发展与官僚政治的成熟,为文艺成就达到高峰提供人才基础。

2.从九品中正制到科举制,官僚政治逐渐发展成熟,官僚成为文学艺术创作主要群体

(3)社会:安定的社会环境,为文艺成就达到高峰提供了社会条件。

3.魏晋南北朝时期南方相对安定,隋唐统一后政治稳定,带来了全国的社会安定。

(4)文化:民族交融及开放包容的外交政策,为文艺成就达到高峰提供了文化基因。

4.唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

魏晋南北朝时期的科技在诸多领域取得新成果,隋唐时期科技走在世界前列

教材实证“隋唐盛世”之文化昌盛

法显、玄奘西行求法

中亚、天竺高僧来华

鉴真东渡

派学问僧来华

中外文化双向交流

四、中外文化交流

中华文化圈

日本学者江上波夫说:“东亚诸国……学习唐朝的制度、法律、艺术、学问、思想、技术、文学、文字等,呈现出以唐为中心的共同文化圈,这是 8 世纪前半叶的历史事实。这一文化圈的成立,在此以后长期决定了东亚民族和文化的状况,从这层寓意来讲,在历史上具有划时代的意义。”

四、中外文化交流

唐招提寺是日本佛教律宗建筑群,位于日本奈良市西京五条。由鉴真主持修建,于759年建成,是日本佛教律宗的总寺院。这座具有中国盛唐建筑风格的建筑物被确定为日本国宝。鉴真东渡到日本时虽已双目失明,但他博通三藏,而且记忆力极强。因为从中国传到日本的经论,辗转抄写,误字不少,鉴真多凭记忆和理解加以校正。鉴真又通医学,精于本草,被日本医药界奉为始祖。鉴真弟子多长于汉学诗文,这对于古代日本汉学的风行很有影响。唐招提寺是唐朝中华文化圈对日本影响的体现。

四、中外文化交流

本课小结

思想:儒道佛发展,思想活跃,呈现多元特征。

文艺:魏晋南北朝成就突出,唐朝走向新高峰。

科技:魏晋南北朝取得新成果,隋唐走在世界前列。

交流:中外文化交流频繁,异域文化影响中国文化。

魏晋南北朝时期没有统一的政权,也没有一家独尊的学说。这个时期是百家争鸣后出现的又一个学术时代。经学、玄学、文学、史学、佛教、道教都得到很大发展。唐朝时期,各民族平等交融,多种文化汇聚,对外来文化采取宽容态度。儒、佛、到长期并存,相互影响,相互渗透,成为中华文明的一部分。诗歌是盛唐文化昌盛的重要标志之一,也是中华文化走向辉煌的一个里程碑。东亚文化圈的形成是一个文化融合与互动的过程,包括吸收印度及其西亚文化的某种因素,融汇中国文化后又传播东亚。唐朝文化的辐射力强大,对周边国家影响深远。

——任世江著《高中必修课程<中外历史纲要>解析(上)》北京师范大学出版社

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进