2014-2015学年高中历史必修II岳麓版第1课 精耕细作农业生产模式的形成 课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中历史必修II岳麓版第1课 精耕细作农业生产模式的形成 课件(共46张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-10 10:37:35 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

中国古代的农耕经济

第一单元

第1课

精耕细作农业生产模式的形成

第一单元

情 境 导 入

“民以食为天”“五谷丰登、六畜兴旺”“锄禾日当午,汗滴禾下土”“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜”。“皇皇天朝,万千气象。江山坐在百姓心上……一座座粮仓与天下人共享;一代代兴亡,与天下人担当。”

古代中国以农立国,这些人们耳熟能详、妇孺皆知的古语、诗词、戏曲和主题歌道出了中国古代农业经济的一些特点。你能总结出我国古代农业经济的基本特点吗?

回答以上问题和学好本课,你需要完成以下探究目标:

1.指出中国古代生产工具的沿革(春秋战国、曹魏、唐代)和水利设施完善的情况(春秋战国、西汉)。

2.简析中国古代农业经济的基本特点。

3.概括中国古代农业耕作方式的演变。

4.分析中国古代小农经济产生的条件、特点并评价。

整 体 感 知

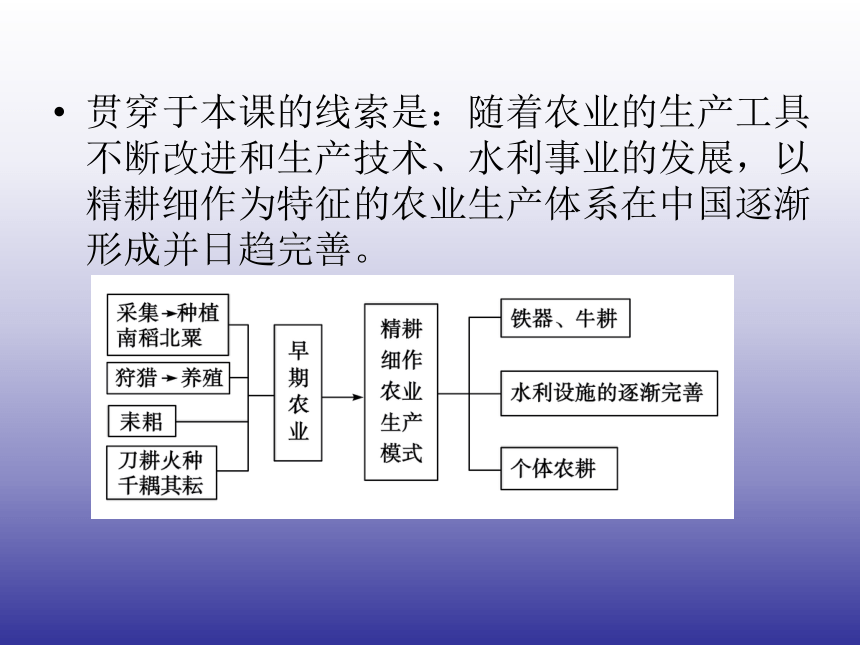

贯穿于本课的线索是:随着农业的生产工具不断改进和生产技术、水利事业的发展,以精耕细作为特征的农业生产体系在中国逐渐形成并日趋完善。

知 识 梳 理

一、农业的起源

1.历程:原始农业是从_____经济向____发展而来的。

2.出现:大约_______年前,我国农耕经济最早在黄河流域和______流域形成规模。

3.特征

(1)作物结构:北方以旱地的______生产为主,南方以水田_____生产为代表。

(2)产业结构:以_______业为主、 ___________业为辅。

(3)农业发达:我国是世界上最早培植_____和______的国家之一。

采集

种植

一万

长江

粟麦

稻作

种植

家畜饲养

水稻

粟

二、从耒耜到曲辕犁——生产工具的演变

1.原始社会人们主要使用石斧、石铲、木耒、骨耜、石镰等工具。

2.进入文明时代,______、 ______仍是人们进行农业生产的重要工具。

3.春秋战国时期, ____农具和_____技术出现并推广。

4.唐代长江下游一带出现________,标志着中国传统步犁的基本定型。

5.古代重要的灌溉工具有曹魏时的______和唐朝的_______。

耒

耜

铁

牛耕

曲辕犁

翻车

筒车

三、水利设施的逐渐完善

1.原因

(1)______________发展的需要。

(2)社会生产力尤其是铁制工具的发展和推动。

2.概况

(1)上古时代,出现了____________的传说。

(2)春秋战国时期,建成了位于淮河流域的________、成都平原的__________、关中地区的__________。

农业生产

大禹治水

芍陂

都江堰

郑国渠

(3)西汉时期,关中地区兴建了________、白渠等;西域地区出现_________。

(4)从_____代起,政府经常组织大规模的治河工程。

四、从千耦其耘到个体农耕——耕作方式的演变

1.原始农业的耕作方式之一是____________。

2.商周时期:采用大规模__________方式(即《诗经》中所说的“千耦其耘”)进行农业生产。

漕渠

坎儿井

汉

刀耕火种

简单协作

3.自耕农经济(个体小农经济)产生

(1)产生时间:_________时期。

(2)条件

①___________和耕作技术的进步。

②__________的出现。

(3)基本特征

①以_________为单位经营。

②________与____________相结合,自给自足。

③脆弱性:自然灾害和统治者过度的剥削压迫容易导致自耕农破产。

春秋

生产工具

私有土地

家庭

农业

家庭手工业

(4)评价

①积极方面:生产生活比较稳定,有利于提高小农的生产积极性。

②消极方面:很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,近代成为阻碍社会发展的因素。

点拨 (1)小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式而不是唯一模式。自然经济的最本质属性是物质生产的自给自足,和商品经济相对立;小农经济的最本质属性是家庭经营,经营规模狭小;自耕农经济和租佃制经济都是小农经济的主要表现形式。

(2)自然经济的基本特征“自给自足”中的“足”并非富足,而是指满足自家生活的需要和交纳赋税,很少进行商品交换;自给自足不等于与市场没有联系,如农民生产所需的铁农具和生活需要的食盐等需要从市场购买。

疑 难 探 究

一、中国古代农业的特点及其启示

中国是世界农业发源地之一,在长期的生产实践中,先民创造了辉煌的农业文明。某博物馆拟举办“中国古代农业文明”主题展览,邀请中学生参与展览的筹备。

展览一 灿烂辉煌的农业成就

(1)请你就作物培植、农具改进各列举两项具有代表性的成就充实展览内容。

展览二 男耕女织的经营方式

(2)图一、图二反映的历史现象与图三有何内在联系?

展览三 历史悠久的中国农业,形成了独特而优良的生产模式。它特别重视在单位面积土地上进行最大限度地投入。讲究轮作、复种、间作套种、加强管理;非常注意水利的兴修和技术的改进,以期提高单位面积的产量。古代西欧农业经营粗放,粮食收获量与播种量之比一般为3~5倍,而从《齐民要术》看,我国6世纪粟的收获量为播种量的24~200倍,麦类则为44~200倍。

——摘自《中国农业百科全书》“农业历史卷”

(3)据以上材料,请你为展览三拟定一个恰当的标题。

结束语 珍贵无比的经验教训

(4)较之古代,当前我国农业现代化面对的自然条件基本没有改变,人口众多、耕地相对不足的问题更加突出。根据展览二、三的内容,谈谈古代农业对我国当前农业现代化建设的启示。

【提示】 (1)作物种植方面:我国是最早培植粟和水稻的国家之一。农具改进方面:创制出曲辕犁、筒车。(其他例子,如有代表性,符合史实,均可给分)

(2)铁制农具的使用和私有土地的出现,促成了自耕农(小农)经济的产生。

(3)精耕细作的生产模式。

(4)继承精耕细作的优良传统;兴修水利,增加农业的科技含量;走专业化、商品化、社会化之路。(只要答出两项即可)

拓展1 中国古代农业经济发展的主要特点

(1)以种植业为主,家畜饲养业为辅。

(2)借用牛力耕田和不断改良生产工具、生产技术,使精耕细作的农业生产模式日益完善。

(3)“男耕女织”式的经营方式为主要生产方式。

【解析】 传说不能作为直接证据,也不能证明历史人物的真实存在,排除B、D两项;传说来源于日常生活,具有一定的史料价值,排除C项;传说中的炎帝教给人们农作,折射出中国农耕文明源远流长,A项正确。

【答案】 A

拓展2 怎样全面认识精耕细作的农业生产模式

含义 人们对中国传统农业精华的一种概括,指传统农业的一个综合技术体系。这一技术体系以对土地的高度利用为基础,包括改善农业环境和提高农业生产能力的一系列技术措施。即在有限的土地上实行集约经营,提高生产技术,充分挖掘土地的增产潜力,提高单位面积产量

出现 春秋战国时期,随着铁犁牛耕的出现和封建土地所有制的确立和发展,小农经济产生,从而推动着农业生产向着精耕细作的方向发展

具体表现 ①提高土地利用率,主要表现为扩大耕地面积,提高复种指数。②改革和创新农具,兴修水利工程,改进施肥方法,提高土地的生产效率。③获取物候知识,编成谣谚,指导农业生产;创造出二十四节气,掌握农时,安排生产。④选育良种

地位影响 是中国农业的优秀传统和主要特点;使中国传统农业的技术和单位面积产量达到世界先进水平;发达的农业生产奠定了中华文明持续发展的深厚根基

【解析】 从这一“农艺体系”的“土壤整治、田间管理、多熟种植、维持地力、良种选育、能量循环”的内容上看,其特点是精耕细作。

【答案】 C

二、古代的农业生产方式

阅读下列材料:

材料一 殷墟甲骨文有“王大令众人曰‘协田’”的卜辞。“协”字在甲骨文中象三耒共耕。《诗经》中有对西周前期劳动场面的生动描写,“载芟载柞,其耕泽泽,千耦其耘”。

材料二 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积纴,多治麻丝葛绪捆布,此其分事也。

——《墨子》

请思考:

(1)材料一反映了我国古代农业怎样的生产方式?出现的原因是什么?

(2)材料二反映的农业生产方式与材料一的生产方式相比有何进步之处?为什么会有进步?

【提示】 (1)生产方式:商周时期,采用大规模简单协作的方式。原因:商周时期,农具原始,生产力水平低下,人们必须共同协作才能完成农业生产过程。

(2)进步之处:春秋战国时期出现自耕农经济,以家庭为单位,男耕女织。进步原因:春秋战国时期,生产工具和耕作技术的进步,特别是铁农具和牛耕的使用;私有土地的出现。

拓展3 影响小农经济的因素及其地位

(1)有利因素

①铁犁牛耕的出现和普及、封建土地所有制的确立促进了小农经济的发展。

②小农经济之下,农民不同程度地拥有一定数量的生产资料,拥有一定的生产自主权,能支配一部分劳动产品,具有生产积极性。

③小农经济规模小,促使农民努力提高耕作技术,尽可能地提高单位面积产量,有利于农业发展的精耕细作。

④封建政府为保证财源,巩固统治,明智的统治者大都采取重农政策。

(2)不利因素

①小农经济规模小、条件简陋,缺乏必要的积累和储备能力,容易破产。

②农业始终维持着简单再生产,顽固地保持着自给自足的自然经济形态,这就严重地阻碍了农业的扩大再生产。

③封建政府统治的腐朽、剥削的沉重及社会的动荡。(赋税沉重,甚至收子赋;徭役沉重;土地兼并严重,以及严重的自然灾害影响了农业的发展)

(3)地位:小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式,始终在中国封建经济中占主导地位。

【解析】 本题考查学生正确理解材料信息的能力,据“有功无赏,有田无耕。有荒无救,有年无成”等信息分析可知材料体现了小农经济的脆弱性。

【答案】 B

随 堂 演 练

1.史书记载:“至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。”上述材料反映的史实是( )

A.采集经济的出现 B.畜牧经济的出现

C.渔猎经济的出现 D.种植经济的出现

【答案】 D

【解析】 据材料中信息“神农……制耒耜,教民农作”分析可知D项符合题意。

2.中国是农业古国,每年立春日,都十分重视“鞭牛迎春”这一传统活动,唱词为“一鞭曰风调雨顺,二鞭曰国泰民安,三鞭曰天子万岁春”,这反映出我国古代哪一耕作方式( )

A.石器锄耕 B.刀耕火种

C.铁犁牛耕 D.千耦其耘

【答案】 C

【解析】 题干中的主要信息是“鞭牛”,这体现了铁犁牛耕的耕作方式。

3.有人描绘古代中国一生产工具诗曰:“曲干林中悔不直,常思他日尽用时。弓身难做堂上客,埋头甘为天下食。”这一生产工具是( )

A.筒车 B.翻车

C.曲辕犁 D.犁壁

【答案】 C

【解析】 依据题干中的信息“曲”“食”等可知C项符合。

4.北方地区流行这样的俗语:人生有三宝,丑妻薄地破棉袄。这从本质上反映了( )

A.农民富裕安逸的生活

B.商品经济极端落后

C.以家庭为单位的小农经济特征

D.农业在社会经济中占有重要地位

【答案】 C

【解析】 A项中的“富裕安逸”与题干“薄地破棉袄”不符,可排除;B、D两项在题干中没有体现,可排除。“家有三件宝,丑妻薄地破棉袄”反映了以家庭为单位的自给自足的自然经济的特征,故正确答案为C项。

5.民谣:“筛麦子,磨面面,外婆来了吃啥饭?吃燃面,打鸡蛋。杀公鸡,叫鸣哩。杀母鸡,下蛋哩。”这本质上反映了( )

A.农民富裕安逸的生活

B.农业在社会经济中占有重要的地位

C.以家庭为单位的小农经济的特征

D.商品经济极端落后

【答案】 C

【解析】 本题考查学生解读材料的能力。“吃燃面,打鸡蛋”反映了自给自足的经济特点,“杀公鸡,叫鸣哩。杀母鸡,下蛋哩”说明A项不正确;B、D两项与材料无关,排除;民谣反映的是建立在小农经济基础之上的主要是为了满足自身生活需要的生产方式。故选C。

6.(2014·中山联考)“化繁为简是图示法教学的一大特点。”下列是有关中国古代农业生产方式示意图,推断空缺方框中最可能是( )

A.精耕细作 B.个体农耕

C.集体劳作 D.自然经济

【答案】 C

【解析】 原始社会和奴隶社会属于早期农业阶段,这一阶段生产力水平低下,主要靠人们的集体劳作进行生产,C项正确;A、B、D三项都是封建时代农业的特征。本题的干扰项是A,精耕细作农业生产模式所使用的生产工具是铁器和牛耕,石器达不到精耕细作的水平。

中国古代的农耕经济

第一单元

第1课

精耕细作农业生产模式的形成

第一单元

情 境 导 入

“民以食为天”“五谷丰登、六畜兴旺”“锄禾日当午,汗滴禾下土”“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜”。“皇皇天朝,万千气象。江山坐在百姓心上……一座座粮仓与天下人共享;一代代兴亡,与天下人担当。”

古代中国以农立国,这些人们耳熟能详、妇孺皆知的古语、诗词、戏曲和主题歌道出了中国古代农业经济的一些特点。你能总结出我国古代农业经济的基本特点吗?

回答以上问题和学好本课,你需要完成以下探究目标:

1.指出中国古代生产工具的沿革(春秋战国、曹魏、唐代)和水利设施完善的情况(春秋战国、西汉)。

2.简析中国古代农业经济的基本特点。

3.概括中国古代农业耕作方式的演变。

4.分析中国古代小农经济产生的条件、特点并评价。

整 体 感 知

贯穿于本课的线索是:随着农业的生产工具不断改进和生产技术、水利事业的发展,以精耕细作为特征的农业生产体系在中国逐渐形成并日趋完善。

知 识 梳 理

一、农业的起源

1.历程:原始农业是从_____经济向____发展而来的。

2.出现:大约_______年前,我国农耕经济最早在黄河流域和______流域形成规模。

3.特征

(1)作物结构:北方以旱地的______生产为主,南方以水田_____生产为代表。

(2)产业结构:以_______业为主、 ___________业为辅。

(3)农业发达:我国是世界上最早培植_____和______的国家之一。

采集

种植

一万

长江

粟麦

稻作

种植

家畜饲养

水稻

粟

二、从耒耜到曲辕犁——生产工具的演变

1.原始社会人们主要使用石斧、石铲、木耒、骨耜、石镰等工具。

2.进入文明时代,______、 ______仍是人们进行农业生产的重要工具。

3.春秋战国时期, ____农具和_____技术出现并推广。

4.唐代长江下游一带出现________,标志着中国传统步犁的基本定型。

5.古代重要的灌溉工具有曹魏时的______和唐朝的_______。

耒

耜

铁

牛耕

曲辕犁

翻车

筒车

三、水利设施的逐渐完善

1.原因

(1)______________发展的需要。

(2)社会生产力尤其是铁制工具的发展和推动。

2.概况

(1)上古时代,出现了____________的传说。

(2)春秋战国时期,建成了位于淮河流域的________、成都平原的__________、关中地区的__________。

农业生产

大禹治水

芍陂

都江堰

郑国渠

(3)西汉时期,关中地区兴建了________、白渠等;西域地区出现_________。

(4)从_____代起,政府经常组织大规模的治河工程。

四、从千耦其耘到个体农耕——耕作方式的演变

1.原始农业的耕作方式之一是____________。

2.商周时期:采用大规模__________方式(即《诗经》中所说的“千耦其耘”)进行农业生产。

漕渠

坎儿井

汉

刀耕火种

简单协作

3.自耕农经济(个体小农经济)产生

(1)产生时间:_________时期。

(2)条件

①___________和耕作技术的进步。

②__________的出现。

(3)基本特征

①以_________为单位经营。

②________与____________相结合,自给自足。

③脆弱性:自然灾害和统治者过度的剥削压迫容易导致自耕农破产。

春秋

生产工具

私有土地

家庭

农业

家庭手工业

(4)评价

①积极方面:生产生活比较稳定,有利于提高小农的生产积极性。

②消极方面:很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,近代成为阻碍社会发展的因素。

点拨 (1)小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式而不是唯一模式。自然经济的最本质属性是物质生产的自给自足,和商品经济相对立;小农经济的最本质属性是家庭经营,经营规模狭小;自耕农经济和租佃制经济都是小农经济的主要表现形式。

(2)自然经济的基本特征“自给自足”中的“足”并非富足,而是指满足自家生活的需要和交纳赋税,很少进行商品交换;自给自足不等于与市场没有联系,如农民生产所需的铁农具和生活需要的食盐等需要从市场购买。

疑 难 探 究

一、中国古代农业的特点及其启示

中国是世界农业发源地之一,在长期的生产实践中,先民创造了辉煌的农业文明。某博物馆拟举办“中国古代农业文明”主题展览,邀请中学生参与展览的筹备。

展览一 灿烂辉煌的农业成就

(1)请你就作物培植、农具改进各列举两项具有代表性的成就充实展览内容。

展览二 男耕女织的经营方式

(2)图一、图二反映的历史现象与图三有何内在联系?

展览三 历史悠久的中国农业,形成了独特而优良的生产模式。它特别重视在单位面积土地上进行最大限度地投入。讲究轮作、复种、间作套种、加强管理;非常注意水利的兴修和技术的改进,以期提高单位面积的产量。古代西欧农业经营粗放,粮食收获量与播种量之比一般为3~5倍,而从《齐民要术》看,我国6世纪粟的收获量为播种量的24~200倍,麦类则为44~200倍。

——摘自《中国农业百科全书》“农业历史卷”

(3)据以上材料,请你为展览三拟定一个恰当的标题。

结束语 珍贵无比的经验教训

(4)较之古代,当前我国农业现代化面对的自然条件基本没有改变,人口众多、耕地相对不足的问题更加突出。根据展览二、三的内容,谈谈古代农业对我国当前农业现代化建设的启示。

【提示】 (1)作物种植方面:我国是最早培植粟和水稻的国家之一。农具改进方面:创制出曲辕犁、筒车。(其他例子,如有代表性,符合史实,均可给分)

(2)铁制农具的使用和私有土地的出现,促成了自耕农(小农)经济的产生。

(3)精耕细作的生产模式。

(4)继承精耕细作的优良传统;兴修水利,增加农业的科技含量;走专业化、商品化、社会化之路。(只要答出两项即可)

拓展1 中国古代农业经济发展的主要特点

(1)以种植业为主,家畜饲养业为辅。

(2)借用牛力耕田和不断改良生产工具、生产技术,使精耕细作的农业生产模式日益完善。

(3)“男耕女织”式的经营方式为主要生产方式。

【解析】 传说不能作为直接证据,也不能证明历史人物的真实存在,排除B、D两项;传说来源于日常生活,具有一定的史料价值,排除C项;传说中的炎帝教给人们农作,折射出中国农耕文明源远流长,A项正确。

【答案】 A

拓展2 怎样全面认识精耕细作的农业生产模式

含义 人们对中国传统农业精华的一种概括,指传统农业的一个综合技术体系。这一技术体系以对土地的高度利用为基础,包括改善农业环境和提高农业生产能力的一系列技术措施。即在有限的土地上实行集约经营,提高生产技术,充分挖掘土地的增产潜力,提高单位面积产量

出现 春秋战国时期,随着铁犁牛耕的出现和封建土地所有制的确立和发展,小农经济产生,从而推动着农业生产向着精耕细作的方向发展

具体表现 ①提高土地利用率,主要表现为扩大耕地面积,提高复种指数。②改革和创新农具,兴修水利工程,改进施肥方法,提高土地的生产效率。③获取物候知识,编成谣谚,指导农业生产;创造出二十四节气,掌握农时,安排生产。④选育良种

地位影响 是中国农业的优秀传统和主要特点;使中国传统农业的技术和单位面积产量达到世界先进水平;发达的农业生产奠定了中华文明持续发展的深厚根基

【解析】 从这一“农艺体系”的“土壤整治、田间管理、多熟种植、维持地力、良种选育、能量循环”的内容上看,其特点是精耕细作。

【答案】 C

二、古代的农业生产方式

阅读下列材料:

材料一 殷墟甲骨文有“王大令众人曰‘协田’”的卜辞。“协”字在甲骨文中象三耒共耕。《诗经》中有对西周前期劳动场面的生动描写,“载芟载柞,其耕泽泽,千耦其耘”。

材料二 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积纴,多治麻丝葛绪捆布,此其分事也。

——《墨子》

请思考:

(1)材料一反映了我国古代农业怎样的生产方式?出现的原因是什么?

(2)材料二反映的农业生产方式与材料一的生产方式相比有何进步之处?为什么会有进步?

【提示】 (1)生产方式:商周时期,采用大规模简单协作的方式。原因:商周时期,农具原始,生产力水平低下,人们必须共同协作才能完成农业生产过程。

(2)进步之处:春秋战国时期出现自耕农经济,以家庭为单位,男耕女织。进步原因:春秋战国时期,生产工具和耕作技术的进步,特别是铁农具和牛耕的使用;私有土地的出现。

拓展3 影响小农经济的因素及其地位

(1)有利因素

①铁犁牛耕的出现和普及、封建土地所有制的确立促进了小农经济的发展。

②小农经济之下,农民不同程度地拥有一定数量的生产资料,拥有一定的生产自主权,能支配一部分劳动产品,具有生产积极性。

③小农经济规模小,促使农民努力提高耕作技术,尽可能地提高单位面积产量,有利于农业发展的精耕细作。

④封建政府为保证财源,巩固统治,明智的统治者大都采取重农政策。

(2)不利因素

①小农经济规模小、条件简陋,缺乏必要的积累和储备能力,容易破产。

②农业始终维持着简单再生产,顽固地保持着自给自足的自然经济形态,这就严重地阻碍了农业的扩大再生产。

③封建政府统治的腐朽、剥削的沉重及社会的动荡。(赋税沉重,甚至收子赋;徭役沉重;土地兼并严重,以及严重的自然灾害影响了农业的发展)

(3)地位:小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式,始终在中国封建经济中占主导地位。

【解析】 本题考查学生正确理解材料信息的能力,据“有功无赏,有田无耕。有荒无救,有年无成”等信息分析可知材料体现了小农经济的脆弱性。

【答案】 B

随 堂 演 练

1.史书记载:“至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。”上述材料反映的史实是( )

A.采集经济的出现 B.畜牧经济的出现

C.渔猎经济的出现 D.种植经济的出现

【答案】 D

【解析】 据材料中信息“神农……制耒耜,教民农作”分析可知D项符合题意。

2.中国是农业古国,每年立春日,都十分重视“鞭牛迎春”这一传统活动,唱词为“一鞭曰风调雨顺,二鞭曰国泰民安,三鞭曰天子万岁春”,这反映出我国古代哪一耕作方式( )

A.石器锄耕 B.刀耕火种

C.铁犁牛耕 D.千耦其耘

【答案】 C

【解析】 题干中的主要信息是“鞭牛”,这体现了铁犁牛耕的耕作方式。

3.有人描绘古代中国一生产工具诗曰:“曲干林中悔不直,常思他日尽用时。弓身难做堂上客,埋头甘为天下食。”这一生产工具是( )

A.筒车 B.翻车

C.曲辕犁 D.犁壁

【答案】 C

【解析】 依据题干中的信息“曲”“食”等可知C项符合。

4.北方地区流行这样的俗语:人生有三宝,丑妻薄地破棉袄。这从本质上反映了( )

A.农民富裕安逸的生活

B.商品经济极端落后

C.以家庭为单位的小农经济特征

D.农业在社会经济中占有重要地位

【答案】 C

【解析】 A项中的“富裕安逸”与题干“薄地破棉袄”不符,可排除;B、D两项在题干中没有体现,可排除。“家有三件宝,丑妻薄地破棉袄”反映了以家庭为单位的自给自足的自然经济的特征,故正确答案为C项。

5.民谣:“筛麦子,磨面面,外婆来了吃啥饭?吃燃面,打鸡蛋。杀公鸡,叫鸣哩。杀母鸡,下蛋哩。”这本质上反映了( )

A.农民富裕安逸的生活

B.农业在社会经济中占有重要的地位

C.以家庭为单位的小农经济的特征

D.商品经济极端落后

【答案】 C

【解析】 本题考查学生解读材料的能力。“吃燃面,打鸡蛋”反映了自给自足的经济特点,“杀公鸡,叫鸣哩。杀母鸡,下蛋哩”说明A项不正确;B、D两项与材料无关,排除;民谣反映的是建立在小农经济基础之上的主要是为了满足自身生活需要的生产方式。故选C。

6.(2014·中山联考)“化繁为简是图示法教学的一大特点。”下列是有关中国古代农业生产方式示意图,推断空缺方框中最可能是( )

A.精耕细作 B.个体农耕

C.集体劳作 D.自然经济

【答案】 C

【解析】 原始社会和奴隶社会属于早期农业阶段,这一阶段生产力水平低下,主要靠人们的集体劳作进行生产,C项正确;A、B、D三项都是封建时代农业的特征。本题的干扰项是A,精耕细作农业生产模式所使用的生产工具是铁器和牛耕,石器达不到精耕细作的水平。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势