2014-2015学年高中历史必修II岳麓版第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展 课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中历史必修II岳麓版第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展 课件(共48张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

中国社会主义建设发展道路的探索

第四单元

第18课

中国社会主义经济建设的曲折发展

第四单元

情 境 导 入

“大跃进”时代的经典宣传口号

“无煤也炼焦,无焦也炼铁”

“两年内建成一个像样的共产主义”

“一天等于二十年,共产主义在眼前”

“人有多大胆,地有多高产”

“主观能动性无限,巧妇能为无米之炊”

“蚂蚁啃骨头,茶壶煮大牛,没有机器也造火车头”

“全省七天实现煤气化,三天实现超声波化”

你如何认识上述材料中反映的现象?

回答以上问题和学好本课,你需要完成以下探究目标:

1.简述社会主义工业化开端的条件、特点、开始标志、意义。

2.简述新中国实行社会主义三大改造的目的、改造的过程、改造的意义。

3.简述“八大”的内容和意义。

4.指出1956~1976年国民经济建设中出现的主要失误及其影响;期间又进行了怎样的调整?有何效果?

整 体 感 知

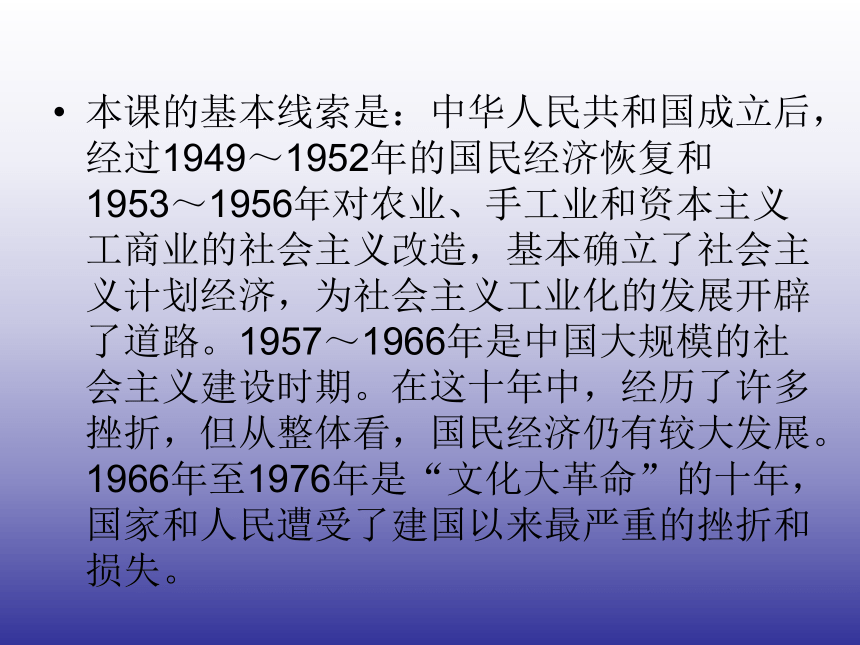

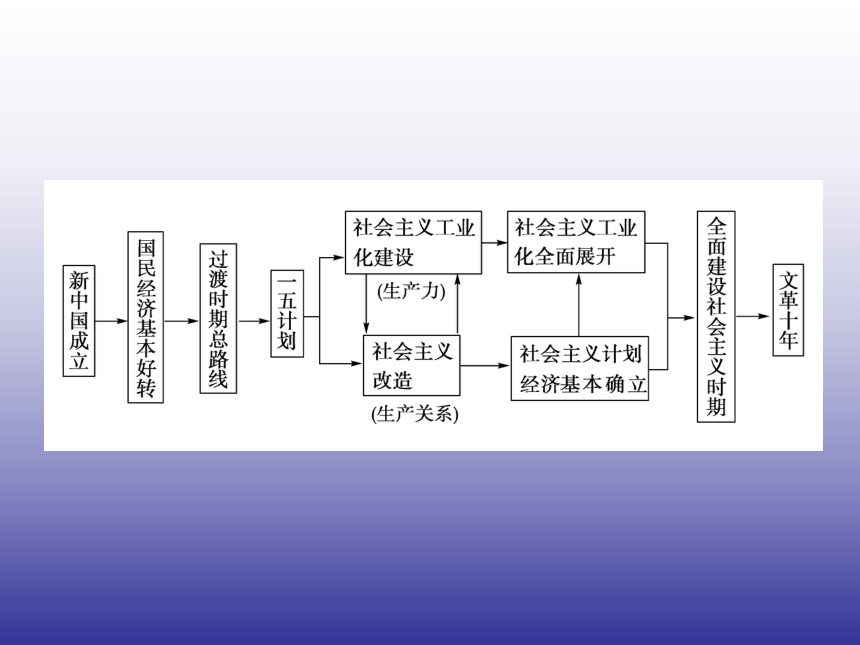

本课的基本线索是:中华人民共和国成立后,经过1949~1952年的国民经济恢复和1953~1956年对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,基本确立了社会主义计划经济,为社会主义工业化的发展开辟了道路。1957~1966年是中国大规模的社会主义建设时期。在这十年中,经历了许多挫折,但从整体看,国民经济仍有较大发展。1966年至1976年是“文化大革命”的十年,国家和人民遭受了建国以来最严重的挫折和损失。

知 识 梳 理

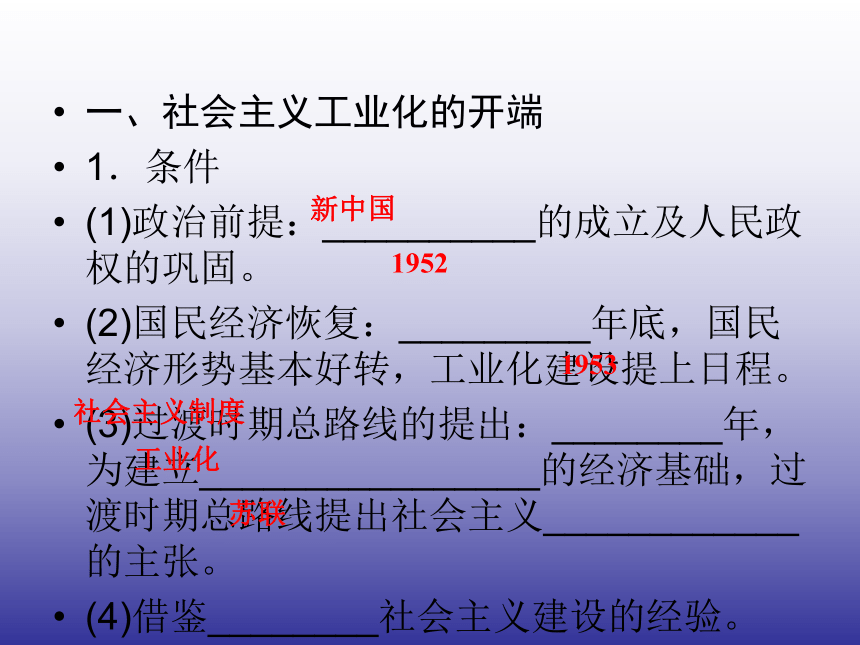

一、社会主义工业化的开端

1.条件

(1)政治前提:__________的成立及人民政权的巩固。

(2)国民经济恢复:_________年底,国民经济形势基本好转,工业化建设提上日程。

(3)过渡时期总路线的提出:________年,为建立________________的经济基础,过渡时期总路线提出社会主义____________的主张。

(4)借鉴________社会主义建设的经验。

新中国

1952

1953

社会主义制度

工业化

苏联

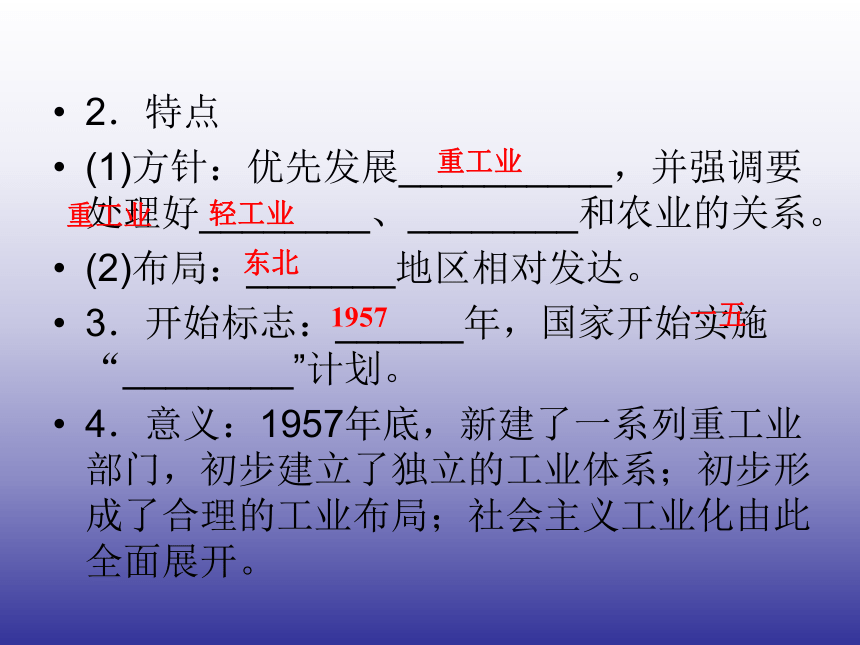

2.特点

(1)方针:优先发展__________,并强调要处理好________、________和农业的关系。

(2)布局:_______地区相对发达。

3.开始标志:______年,国家开始实施“________”计划。

4.意义:1957年底,新建了一系列重工业部门,初步建立了独立的工业体系;初步形成了合理的工业布局;社会主义工业化由此全面展开。

重工业

重工业

轻工业

东北

1957

一五

点拨 新中国的“过渡时期”不是从1953年开始的,而是从新中国成立开始,止于三大改造的完成。新中国“过渡时期”的社会性质是新民主主义社会,而不是社会主义社会。

思考:“一五”计划在工业结构和工业布局上有何特点?试分析其原因。

提示:(1)工业结构上:优先发展重工业。

原因:①重工业是国民经济的支柱和主导产业,它能为社会主义建设提供基本设备和设施。

②当时中国处于帝国主义的封锁包围之中,优先发展重工业是加强国防军事力量的迫切需要。

③当时中国工业化主要借鉴苏联社会主义建设的经验,优先发展重工业。

(2)工业布局:主要分布于中西部和东北地区。

原因:①出于国防建设和国防安全的需要。②东北地区资源丰富。③临近苏联,便于接受苏联援助。

二、社会主义三大改造

1.目的:为了适应国家_________的要求,早日建成__________。

2.对农业的社会主义改造

(1)1953年,试办以土地入股、统一经营为特征的______农业生产合作社。

(2)1955年,掀起兴办高级农业__________的高潮。

工业化

社会主义

合作社

初级

3.对手工业的社会主义改造:推进手工业_________运动,开始从供销方面入手,后来改变为一次性合作化的办法,实现了手工业的社会主义改造。

4.对资本主义工商业的社会主义改造

(1)新中国成立后,国家采取利用、限制和改造的策略,运用加工订货、统购包销和经销代销等形式,将其纳入______________轨道。

(2)1953年底,实行个别企业的公私合营。

(3)1956年,对资本主义工商业实行全行业__________。

合作社

国家资本主义

公私合营

5.意义:1956年底三大改造基本完成,标志着社会主义_____________在中国基本确立,为社会主义工业化发展开辟了道路。

计划经济

点拨 (1)土地改革运动确立的是个体农民的土地私有制,而不是集体公有制。对农业的社会主义改造的基本完成使农民土地私有制转变为集体公有制。1949~1956年我国农村经济形式的变化趋势是封建剥削的土地所有制——农民土地私有制——社会主义公有制。

(2)我国社会主义制度基本确立的标志不是新中国的成立,而是1956年三大改造的完成。新中国的“过渡时期”不是从1953年开始的,而是从新中国成立开始,止于三大改造的完成。

三、经济建设的成就与教训

1.中共八大(1956年)

(1)内容

①对国情的分析:_______________在中国已经基本建立。

②主要矛盾:人民对先进的__________的要求同落后的_________之间的矛盾,人民对于经济文化迅速发展的需要同当前的经济文化不能满足人民需要之间的矛盾。

③主要任务:把中国尽快从落后的_________变为先进的_________。

社会主义制度

工业国

农业国

农业国

工业国

(2)意义:在“八大”的指引下,__________________蓬勃开展起来。

2.主要失误:总路线、大跃进、人民公社化运动

(1)内容

①总路线:________年提出“鼓足干劲、力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线。

②大跃进:以____________为中心。

③人民公社化运动:以“___________”为特点,即合作社的规模大,公有化程度高。

社会主义经济建设

1958

大炼钢铁

一大二公

(2)影响

①“左”倾错误迅速发展,国民经济和生态环境遭到破坏。

②人民公社化运动不适合农村生产力的实际发展水平,生产效率低下,严重挫伤农民的生产积极性。

③造成1959~1961年连续三年的严重困难。

3.国民经济的调整:1960年,党中央提出“调整、________、________、提高”的方针,国民经济转入调整轨道,1962年底经济形势开始好转。

4.“文革”(1966~1976年):对国民经济造成严重破坏。

巩固

充实

点拨 (1)什么是“左”倾错误?

“左”倾是指政治思想上超越客观实际,脱离社会现实条件,陷入空想、盲动和冒险的倾向。其表现为急于求成,主观地夸大革命力量,轻视敌人力量和客观困难,在革命和建设中采取盲动的冒险行动等。

(2)建国后的历史分期:①过渡时期:1949~1956年。②全面建设社会主义时期:1957~1966年。③“文革”十年:1966~1976年。④在徘徊中前进:1976~1978年。⑤社会主义现代化新时期:1978年至今。

疑 难 探 究

中国社会主义经济建设的曲折发展

阅读下列表格:

表一:1957年工农业产品总量

品种 1957年 产量 比1949年增加 比历史最高年份增加

粮 1.95亿吨 19% 30%

棉 164吨 26% 935%

钢 535万吨 296% 580%

煤 1.3亿吨 96% 210%

原油 146万吨 235%

表二:1956~1966年工农业生产总量

品种 1956年 1965年

农业总产值 610亿元 590亿元

粮食 3.85亿吨 3.89亿吨

棉花 144.5万吨 209.8万吨

工业总产值 642亿元 1402亿元

钢 447万吨 881万吨

煤 1.1亿吨 2.32亿吨

石油 116万吨 1131万吨

请思考:

(1)表一说明了什么?分析其原因。

(2)表二说明了什么?分析其原因。

【提示】 (1)表一:1957年较1949年工农业有大幅度增长,特别是工业增长更快。原因是1953年公布过渡时期总路线和“一五”计划,社会主义改造的完成,解放了生产力,“一五”计划超额完成,优先发展了重工业。

(2)表二:全面建设时期我国工业产值成倍增长,但农业产值有所下降。原因是片面发展重工业,导致国民经济各部门比例失调,农业上的“大跃进”及人民公社化挫伤了农民的积极性,加上三年自然灾害,农业生产遭到巨大破坏。

拓展1 过渡时期总路线的特点和实质

(1)特点

①总路线规定了两个方面的任务,一是工业化,即发展社会主义生产力;二是三大改造,即变革生产关系。社会主义建设与社会主义革命同时并举,发展生产力与发展生产关系同时并举,“一体两翼”,这是总路线的突出特点。

②“一化三改”是“主体”与“两翼”的关系,两者同时并举,相互促进。

③“一五”计划是实现总路线的重大步骤。

(2)实质:使生产资料的社会主义所有制成为我国国家和社会的惟一的经济基础,并逐步建成社会主义工业化。

拓展2 1956~1976年,社会主义建设的经验教训

(1)必须坚持实事求是的马克思主义思想路线,发展经济不能违背客观经济规律。

(2)不能机械地照搬外国经验,必须制定符合本国国情的经济建设方针。

(3)生产关系的调整应适应生产力发展状况。

(4)社会主义初级阶段,党和国家的主要任务是发展生产力,因此必须以经济建设为中心并加以坚持,妥善处理好经济建设与阶级斗争之间的关系,必须调动一切积极因素为经济建设服务。

(5)必须坚持民主集中制原则,发扬党内民主,坚持群众路线。

【解析】 1953~1957年中国的第一个五年计划以实现社会主义工业化为中心,“以户籍为依据确定粮食供应的对象与数量”这一制度的实行正是为了服务于这一中心,B项正确。题干中制度与资本主义工商业改造无关,排除A项;“一五”计划期间没有特别大的灾害,排除C项;1952年恢复经济的任务完成,排除D项。

【答案】 B

【解析】 本题考查学生解读史料获取信息的能力。解题关键注意题干时间,题干中时间1958年以及材料中“亩产36 956斤”的信息说明人们急于改变当时落后的面貌,故本题选择D项;A项是1953年开始,与题干时间不符;B项说法不符合实际;C项在材料中没有体现。

【答案】 D

随 堂 演 练

1.下表是1950年中国与美国、印度在钢、发电人均产量方面的比较。为解决表中这种现状,我国采取的相应措施是( )

人均产量 中国 美国 印度

钢产量 2.37kg 538.3kg 4kg

发电量 2.76kwh 2949kwh 10.9kwh

A.实施第一个五年计划

B.“调整、巩固、充实、提高”

C.掀起大跃进运动

D.发动人民公社化运动

【答案】 A

【解析】 表格数据反映了我国工业落后。为改变我国的工业落后面貌,我国开始实施第一个五年计划,优先发展重工业。

2.(2014·重庆) 1989年,邓小平会见来访的苏共领导人时,充分肯定了苏联对中国的帮助,认为“苏联帮助我们搞了一个工业基础”。这里的“工业基础”初步建立于新中国的( )

A.国民经济恢复时期

B.“一五”计划时期

C.“大跃进”时期

D.国民经济调整时期

【答案】 B

【解析】 从材料“工业基础”可以看出这是指的“一五”计划。“一五”计划在苏联的援助下取得了巨大的成就,是我国工业化的开端。故选B。A项尚未进行大规模的工业建设;C、D两项中苏关系已经破裂。

3.下图是一张股票,对图片信息理解正确的是( )

A.利于建立社会主义计划经济体制

B.对农业进行社会主义改造

C.人民公社社员按期领取生产贷款

D.手工业者以股息发放工资

【答案】 A

【解析】 据图片中的文字信息“公私合营”联系所学可知,图片体现了过渡时期对工商业进行改造的情况,这一改造实现了工商业方面的生产资料公有制,有利于建立社会主义计划经济体制,故选A项。

4.(2014·徐州)1959年,陈云到江苏青浦县调研,听到群众编的顺口溜:“干部出风头,群众吃苦头;领导吹牛皮,百姓啃树皮。”这反映了( )

A.人民公社运动的开展

B.“大跃进”运动的后果

C.农轻重比例失调

D.“一五”计划的失败

【答案】 B

【解析】 “干部出风头,群众吃苦头;领导吹牛皮,百姓啃树皮”体现了“大跃进”期间的浮夸风给人民群众带来的危害。

5.“深耕细作产量高,一棵玉米穿云霄。彩云拴着玉米腰,吓得月亮弯弯腰。”这是20世纪50年代中国某地的一首民歌。如果将其作为史料,可以用来印证( )

A.“一五”计划的超额完成

B.“大跃进”运动中的浮夸风

C.人民公社欣欣向荣的景象

D.“文化大革命”的严重错误

【答案】 B

【解析】 据题干中的材料和“20世纪50年代”这一时间条件联系所学可知材料体现了“大跃进”运动中的浮夸风,B项正确。

6.1964年,周恩来与美国作家斯诺交谈说:“过去15年中有些事情我们做对了,但我们也做了一些错事,……只有敢于承认自己的缺点和错误,我们才能改正它们。”针对50年代末经济建设中的“缺点和错误”,党和政府的纠正措施是( )

A.对资本主义工商业进行社会主义改造

B.正确分析我国社会主要矛盾

C.提出建设社会主义总路线

D.提出调整国民经济的八字方针

【答案】 D

【解析】 本题是材料型限制性选择题,考查社会主义建设中的成就和失误。注意限制条件“20世纪50年代末”,此时经济建设中的“缺点和错误”指大跃进和人民公社化运动,纠正措施是1960年冬的“调整、巩固、充实、提高”方针。

中国社会主义建设发展道路的探索

第四单元

第18课

中国社会主义经济建设的曲折发展

第四单元

情 境 导 入

“大跃进”时代的经典宣传口号

“无煤也炼焦,无焦也炼铁”

“两年内建成一个像样的共产主义”

“一天等于二十年,共产主义在眼前”

“人有多大胆,地有多高产”

“主观能动性无限,巧妇能为无米之炊”

“蚂蚁啃骨头,茶壶煮大牛,没有机器也造火车头”

“全省七天实现煤气化,三天实现超声波化”

你如何认识上述材料中反映的现象?

回答以上问题和学好本课,你需要完成以下探究目标:

1.简述社会主义工业化开端的条件、特点、开始标志、意义。

2.简述新中国实行社会主义三大改造的目的、改造的过程、改造的意义。

3.简述“八大”的内容和意义。

4.指出1956~1976年国民经济建设中出现的主要失误及其影响;期间又进行了怎样的调整?有何效果?

整 体 感 知

本课的基本线索是:中华人民共和国成立后,经过1949~1952年的国民经济恢复和1953~1956年对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,基本确立了社会主义计划经济,为社会主义工业化的发展开辟了道路。1957~1966年是中国大规模的社会主义建设时期。在这十年中,经历了许多挫折,但从整体看,国民经济仍有较大发展。1966年至1976年是“文化大革命”的十年,国家和人民遭受了建国以来最严重的挫折和损失。

知 识 梳 理

一、社会主义工业化的开端

1.条件

(1)政治前提:__________的成立及人民政权的巩固。

(2)国民经济恢复:_________年底,国民经济形势基本好转,工业化建设提上日程。

(3)过渡时期总路线的提出:________年,为建立________________的经济基础,过渡时期总路线提出社会主义____________的主张。

(4)借鉴________社会主义建设的经验。

新中国

1952

1953

社会主义制度

工业化

苏联

2.特点

(1)方针:优先发展__________,并强调要处理好________、________和农业的关系。

(2)布局:_______地区相对发达。

3.开始标志:______年,国家开始实施“________”计划。

4.意义:1957年底,新建了一系列重工业部门,初步建立了独立的工业体系;初步形成了合理的工业布局;社会主义工业化由此全面展开。

重工业

重工业

轻工业

东北

1957

一五

点拨 新中国的“过渡时期”不是从1953年开始的,而是从新中国成立开始,止于三大改造的完成。新中国“过渡时期”的社会性质是新民主主义社会,而不是社会主义社会。

思考:“一五”计划在工业结构和工业布局上有何特点?试分析其原因。

提示:(1)工业结构上:优先发展重工业。

原因:①重工业是国民经济的支柱和主导产业,它能为社会主义建设提供基本设备和设施。

②当时中国处于帝国主义的封锁包围之中,优先发展重工业是加强国防军事力量的迫切需要。

③当时中国工业化主要借鉴苏联社会主义建设的经验,优先发展重工业。

(2)工业布局:主要分布于中西部和东北地区。

原因:①出于国防建设和国防安全的需要。②东北地区资源丰富。③临近苏联,便于接受苏联援助。

二、社会主义三大改造

1.目的:为了适应国家_________的要求,早日建成__________。

2.对农业的社会主义改造

(1)1953年,试办以土地入股、统一经营为特征的______农业生产合作社。

(2)1955年,掀起兴办高级农业__________的高潮。

工业化

社会主义

合作社

初级

3.对手工业的社会主义改造:推进手工业_________运动,开始从供销方面入手,后来改变为一次性合作化的办法,实现了手工业的社会主义改造。

4.对资本主义工商业的社会主义改造

(1)新中国成立后,国家采取利用、限制和改造的策略,运用加工订货、统购包销和经销代销等形式,将其纳入______________轨道。

(2)1953年底,实行个别企业的公私合营。

(3)1956年,对资本主义工商业实行全行业__________。

合作社

国家资本主义

公私合营

5.意义:1956年底三大改造基本完成,标志着社会主义_____________在中国基本确立,为社会主义工业化发展开辟了道路。

计划经济

点拨 (1)土地改革运动确立的是个体农民的土地私有制,而不是集体公有制。对农业的社会主义改造的基本完成使农民土地私有制转变为集体公有制。1949~1956年我国农村经济形式的变化趋势是封建剥削的土地所有制——农民土地私有制——社会主义公有制。

(2)我国社会主义制度基本确立的标志不是新中国的成立,而是1956年三大改造的完成。新中国的“过渡时期”不是从1953年开始的,而是从新中国成立开始,止于三大改造的完成。

三、经济建设的成就与教训

1.中共八大(1956年)

(1)内容

①对国情的分析:_______________在中国已经基本建立。

②主要矛盾:人民对先进的__________的要求同落后的_________之间的矛盾,人民对于经济文化迅速发展的需要同当前的经济文化不能满足人民需要之间的矛盾。

③主要任务:把中国尽快从落后的_________变为先进的_________。

社会主义制度

工业国

农业国

农业国

工业国

(2)意义:在“八大”的指引下,__________________蓬勃开展起来。

2.主要失误:总路线、大跃进、人民公社化运动

(1)内容

①总路线:________年提出“鼓足干劲、力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线。

②大跃进:以____________为中心。

③人民公社化运动:以“___________”为特点,即合作社的规模大,公有化程度高。

社会主义经济建设

1958

大炼钢铁

一大二公

(2)影响

①“左”倾错误迅速发展,国民经济和生态环境遭到破坏。

②人民公社化运动不适合农村生产力的实际发展水平,生产效率低下,严重挫伤农民的生产积极性。

③造成1959~1961年连续三年的严重困难。

3.国民经济的调整:1960年,党中央提出“调整、________、________、提高”的方针,国民经济转入调整轨道,1962年底经济形势开始好转。

4.“文革”(1966~1976年):对国民经济造成严重破坏。

巩固

充实

点拨 (1)什么是“左”倾错误?

“左”倾是指政治思想上超越客观实际,脱离社会现实条件,陷入空想、盲动和冒险的倾向。其表现为急于求成,主观地夸大革命力量,轻视敌人力量和客观困难,在革命和建设中采取盲动的冒险行动等。

(2)建国后的历史分期:①过渡时期:1949~1956年。②全面建设社会主义时期:1957~1966年。③“文革”十年:1966~1976年。④在徘徊中前进:1976~1978年。⑤社会主义现代化新时期:1978年至今。

疑 难 探 究

中国社会主义经济建设的曲折发展

阅读下列表格:

表一:1957年工农业产品总量

品种 1957年 产量 比1949年增加 比历史最高年份增加

粮 1.95亿吨 19% 30%

棉 164吨 26% 935%

钢 535万吨 296% 580%

煤 1.3亿吨 96% 210%

原油 146万吨 235%

表二:1956~1966年工农业生产总量

品种 1956年 1965年

农业总产值 610亿元 590亿元

粮食 3.85亿吨 3.89亿吨

棉花 144.5万吨 209.8万吨

工业总产值 642亿元 1402亿元

钢 447万吨 881万吨

煤 1.1亿吨 2.32亿吨

石油 116万吨 1131万吨

请思考:

(1)表一说明了什么?分析其原因。

(2)表二说明了什么?分析其原因。

【提示】 (1)表一:1957年较1949年工农业有大幅度增长,特别是工业增长更快。原因是1953年公布过渡时期总路线和“一五”计划,社会主义改造的完成,解放了生产力,“一五”计划超额完成,优先发展了重工业。

(2)表二:全面建设时期我国工业产值成倍增长,但农业产值有所下降。原因是片面发展重工业,导致国民经济各部门比例失调,农业上的“大跃进”及人民公社化挫伤了农民的积极性,加上三年自然灾害,农业生产遭到巨大破坏。

拓展1 过渡时期总路线的特点和实质

(1)特点

①总路线规定了两个方面的任务,一是工业化,即发展社会主义生产力;二是三大改造,即变革生产关系。社会主义建设与社会主义革命同时并举,发展生产力与发展生产关系同时并举,“一体两翼”,这是总路线的突出特点。

②“一化三改”是“主体”与“两翼”的关系,两者同时并举,相互促进。

③“一五”计划是实现总路线的重大步骤。

(2)实质:使生产资料的社会主义所有制成为我国国家和社会的惟一的经济基础,并逐步建成社会主义工业化。

拓展2 1956~1976年,社会主义建设的经验教训

(1)必须坚持实事求是的马克思主义思想路线,发展经济不能违背客观经济规律。

(2)不能机械地照搬外国经验,必须制定符合本国国情的经济建设方针。

(3)生产关系的调整应适应生产力发展状况。

(4)社会主义初级阶段,党和国家的主要任务是发展生产力,因此必须以经济建设为中心并加以坚持,妥善处理好经济建设与阶级斗争之间的关系,必须调动一切积极因素为经济建设服务。

(5)必须坚持民主集中制原则,发扬党内民主,坚持群众路线。

【解析】 1953~1957年中国的第一个五年计划以实现社会主义工业化为中心,“以户籍为依据确定粮食供应的对象与数量”这一制度的实行正是为了服务于这一中心,B项正确。题干中制度与资本主义工商业改造无关,排除A项;“一五”计划期间没有特别大的灾害,排除C项;1952年恢复经济的任务完成,排除D项。

【答案】 B

【解析】 本题考查学生解读史料获取信息的能力。解题关键注意题干时间,题干中时间1958年以及材料中“亩产36 956斤”的信息说明人们急于改变当时落后的面貌,故本题选择D项;A项是1953年开始,与题干时间不符;B项说法不符合实际;C项在材料中没有体现。

【答案】 D

随 堂 演 练

1.下表是1950年中国与美国、印度在钢、发电人均产量方面的比较。为解决表中这种现状,我国采取的相应措施是( )

人均产量 中国 美国 印度

钢产量 2.37kg 538.3kg 4kg

发电量 2.76kwh 2949kwh 10.9kwh

A.实施第一个五年计划

B.“调整、巩固、充实、提高”

C.掀起大跃进运动

D.发动人民公社化运动

【答案】 A

【解析】 表格数据反映了我国工业落后。为改变我国的工业落后面貌,我国开始实施第一个五年计划,优先发展重工业。

2.(2014·重庆) 1989年,邓小平会见来访的苏共领导人时,充分肯定了苏联对中国的帮助,认为“苏联帮助我们搞了一个工业基础”。这里的“工业基础”初步建立于新中国的( )

A.国民经济恢复时期

B.“一五”计划时期

C.“大跃进”时期

D.国民经济调整时期

【答案】 B

【解析】 从材料“工业基础”可以看出这是指的“一五”计划。“一五”计划在苏联的援助下取得了巨大的成就,是我国工业化的开端。故选B。A项尚未进行大规模的工业建设;C、D两项中苏关系已经破裂。

3.下图是一张股票,对图片信息理解正确的是( )

A.利于建立社会主义计划经济体制

B.对农业进行社会主义改造

C.人民公社社员按期领取生产贷款

D.手工业者以股息发放工资

【答案】 A

【解析】 据图片中的文字信息“公私合营”联系所学可知,图片体现了过渡时期对工商业进行改造的情况,这一改造实现了工商业方面的生产资料公有制,有利于建立社会主义计划经济体制,故选A项。

4.(2014·徐州)1959年,陈云到江苏青浦县调研,听到群众编的顺口溜:“干部出风头,群众吃苦头;领导吹牛皮,百姓啃树皮。”这反映了( )

A.人民公社运动的开展

B.“大跃进”运动的后果

C.农轻重比例失调

D.“一五”计划的失败

【答案】 B

【解析】 “干部出风头,群众吃苦头;领导吹牛皮,百姓啃树皮”体现了“大跃进”期间的浮夸风给人民群众带来的危害。

5.“深耕细作产量高,一棵玉米穿云霄。彩云拴着玉米腰,吓得月亮弯弯腰。”这是20世纪50年代中国某地的一首民歌。如果将其作为史料,可以用来印证( )

A.“一五”计划的超额完成

B.“大跃进”运动中的浮夸风

C.人民公社欣欣向荣的景象

D.“文化大革命”的严重错误

【答案】 B

【解析】 据题干中的材料和“20世纪50年代”这一时间条件联系所学可知材料体现了“大跃进”运动中的浮夸风,B项正确。

6.1964年,周恩来与美国作家斯诺交谈说:“过去15年中有些事情我们做对了,但我们也做了一些错事,……只有敢于承认自己的缺点和错误,我们才能改正它们。”针对50年代末经济建设中的“缺点和错误”,党和政府的纠正措施是( )

A.对资本主义工商业进行社会主义改造

B.正确分析我国社会主要矛盾

C.提出建设社会主义总路线

D.提出调整国民经济的八字方针

【答案】 D

【解析】 本题是材料型限制性选择题,考查社会主义建设中的成就和失误。注意限制条件“20世纪50年代末”,此时经济建设中的“缺点和错误”指大跃进和人民公社化运动,纠正措施是1960年冬的“调整、巩固、充实、提高”方针。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势