人教版必修3第22课文学的繁荣(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修3第22课文学的繁荣(共45张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 593.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-10 15:43:56 | ||

图片预览

文档简介

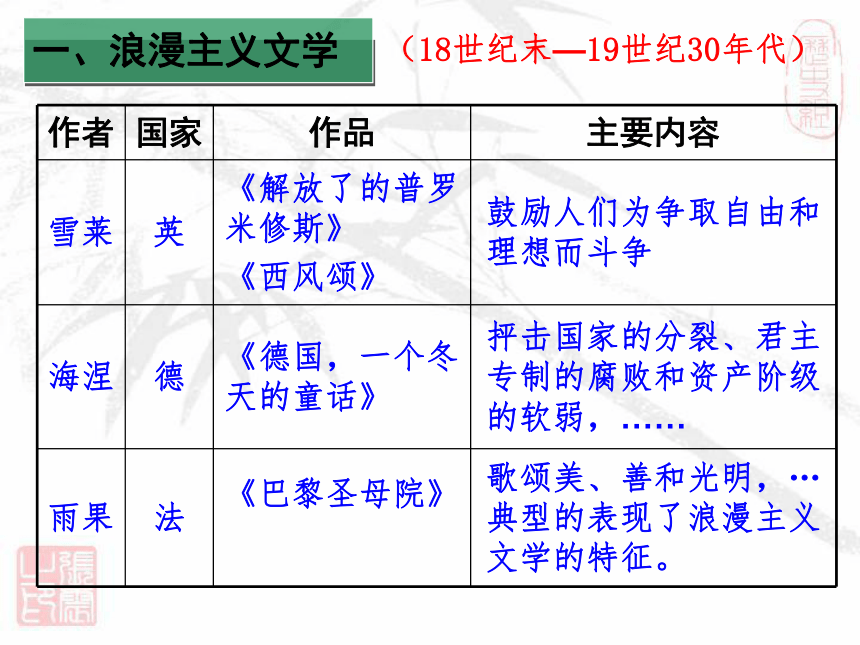

课件45张PPT。 文学艺术是社会现实的一面镜子。19世纪以来的两个世纪里世界局势的剧烈变革,造就了世界文坛群星璀灿、巨著纷呈的辉煌,推动了世界文学发展到一个新的阶段,有浪漫主义文学、现实主义文学,还有现代主义文学。 第一篇章

romanticism

心灵的激荡——浪漫主义文学

(18c末-19c30s) 《西风颂》雪莱

他们被蹂躏的养母,发出痛苦的呻吟,

哀叹着兽与兽,虫与虫,人与人厮杀不已,

每一颗心是一座充满狂风暴雨的地狱。

…… ……

血腥和铜臭浸透灵魂的教士和暴君

则从四面八方把那受惊的人群

驱赶进她那宽阔翅膀的阴影

…… ……

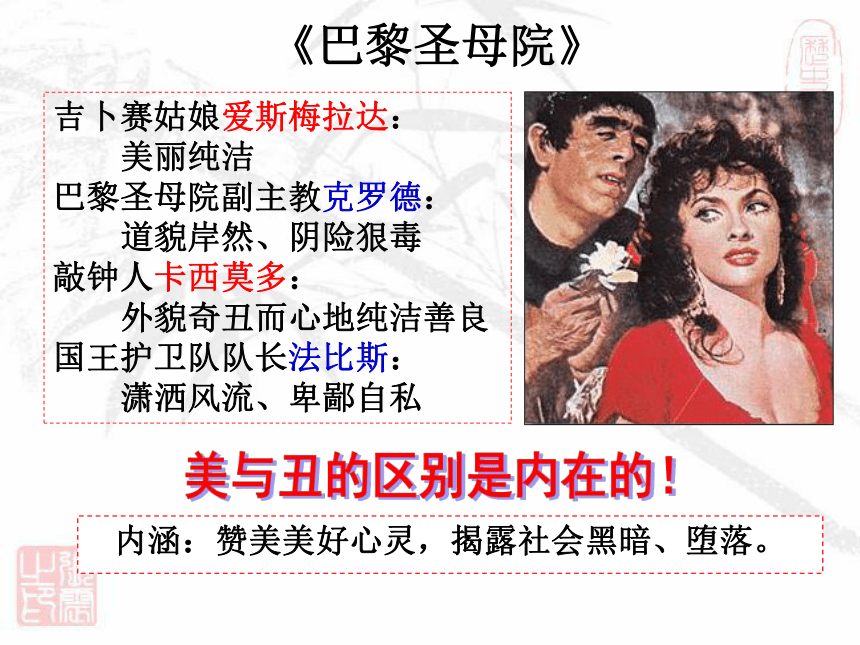

如果冬天已经来临,春天还会遥远吗? *感悟历史*《巴黎圣母院》美与丑的区别是内在的!内涵:赞美美好心灵,揭露社会黑暗、堕落。吉卜赛姑娘爱斯梅拉达:

美丽纯洁

巴黎圣母院副主教克罗德:

道貌岸然、阴险狠毒

敲钟人卡西莫多:

外貌奇丑而心地纯洁善良

国王护卫队队长法比斯:

潇洒风流、卑鄙自私(18世纪末—19世纪30年代)创作风格:想象丰富、手法夸张、情节跌宕。

思想感情:不再刻意突出理性,歌颂人的感情。

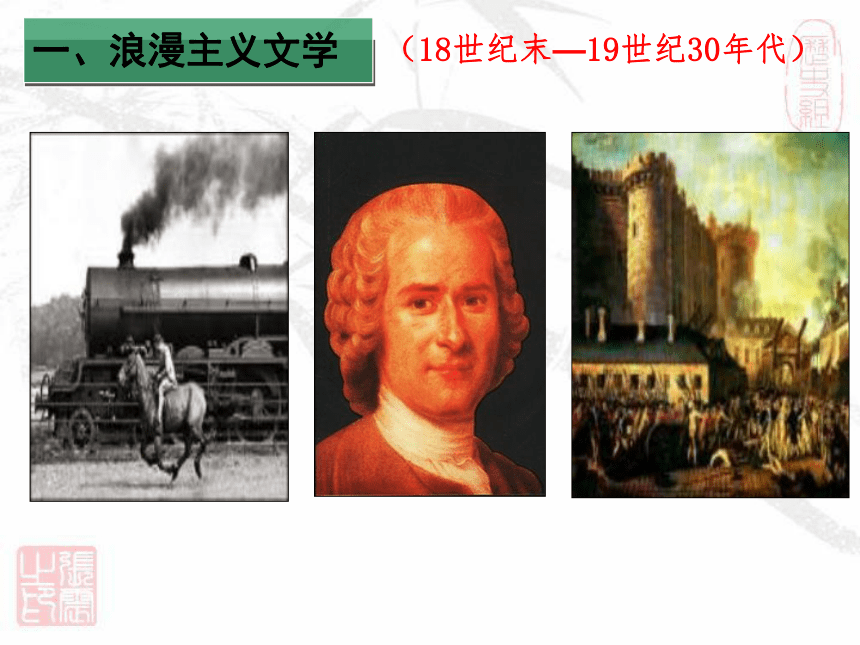

反对封建制度,憧憬未来。(18世纪末—19世纪30年代) 为什么18世纪末至19世纪30年代会出现浪漫主义文艺思潮?历史是文化的镜子,失去了历史的依托,文化也就失去了原有的魅力和光彩。一切文学艺术都是社会的反映,社会意识是社会存在的反映。(18世纪末—19世纪30年代)(18世纪末—19世纪30年代) 革命的箴言“博爱”在竞争的诡计和嫉妒中获得了实现。商业日益变成欺诈。贿赂代替了暴力压迫,金钱代替了刀剑,成为社会权力的第一杠杆……总之,和启蒙学者的华美约言比起来,由“理性的胜利”建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。

——恩格斯(18世纪末—19世纪30年代)1、工业革命的进行,资本主义经济快速发展,资产阶级对封建制度更加不满;

2、战争频仍、政治黑暗使得知识分子对启蒙思想家的“理性王国”深感失望。

3、法国大革命所带来的激荡及其确立的资本主义制度未及描绘的美好;(18世纪末—19世纪30年代) 作为一种意识形态,文学艺术对社会生活的作用不是直接的,而是通过对人们的思想感情和精神面貌起潜移默化的作用,从而鼓舞人们去改造自己和自己周围的环境,影响社会生活的发展。有利于扫荡封建残余势力

鼓励人们为争取自由和理想而斗争(18世纪末—19世纪30年代) 第二篇章

realism 碰撞与冲突——现实主义文学

(19c30s-20c早期)19世纪法国大作家巴尔扎克的《人间喜剧》由91部小说组成。共塑造了两千四百多个人物,展示了19世纪前期整个法国的社会生活。因而被誉为“社会百科全书”。全书描写了巴黎上流社会的生活,具有强烈的现实主义色彩,简直就是一部生动、形象的法国社会史。 《安娜·卡列尼娜》是一部社会百科全书式的作品,也是现实主义文学的典范。它把19世纪批判现实主义推向了最高峰。正是通过它,许多人了解到了俄国19世纪70年代的社会现实。俄国革命的领导人列宁曾反复阅读过《安娜·卡列尼娜》,以至把封皮都弄得起皱了。 我的作品有它的地理,有它的谱系和它的家族,它的场所和它的特点,它的人物和它的事件,正如法国有它的盾徽,有它的贵族和平民,有它的手艺者和农民,有它的政治家和花花公子,有它的军队一样,总之,有它的整个社会。 ——巴尔扎克(19世纪30年代—20世纪早期)评价1: 恩格斯说,巴尔扎克“汇集了法国社会的全部历史,我从这里,甚至比在经济学方面所学到的东西,也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”(19世纪30年代—20世纪早期)评价2:列宁在《列夫·托尔斯泰是俄国革命的镜子》中说:“他一方面是天才的艺术家,不仅创作了无与伦比的俄国生活的插图,而且创作了世界文学中第一流的作品。(19世纪30年代—20世纪早期)结合以上作品的内容和评价,分析这些作品表现了怎样的文学特点?(19世纪30年代—20世纪早期)关注社会问题,再现社会风貌,剖析社会本质,批判社会罪恶——真实具体地描写现实生活;

以长篇小说为主要形式,使长篇小说的创作空前繁荣。 为什么至19世纪30年代至20世纪早期会出现现实主义文艺思潮?19世纪30、40年代是资本主义制度在西欧几个主要国家最后战胜封建主义的时期。资本主义制度的确立和巩固,使资本主义社会的阶级矛盾和各种社会弊病日益显露和激化,“使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的‘现金交易’,就再也没有任何别的联系了”。

——《共产党宣言》 (19世纪30年代—20世纪早期)(19世纪30年代—20世纪早期) 19世纪30年代后,工业革命完成,资本主义经济迅速发展,资本主义制度所固有的矛盾和弊病逐渐暴露,(资产阶级的统治,资本对工人的奴役,私欲横流的社会现象;资本主义制度的建立在促进社会进步的同时,并没有消除社会矛盾,社会问题依然严重) 第三篇章

(modernism) 迷惘与荒诞——现代主义文学

(20世纪)

(20世纪二三十年代以后)1、美国: 海明威《老人与海》

2、爱尔兰:贝克特《等待戈多》 《老人与海》的主题思想是人要勇敢地面对失败。小说中的渔夫桑提亚哥在同象征着厄运的鲨鱼的斗争中虽然失败,但他坚忍不拔,在对待失败的风度上取得了胜利。(20世纪二三十年代以后)1、美国: 海明威《老人与海》

2、爱尔兰:贝克特《等待戈多》《老人与海》中有一句名言:“一个人并不是生来要给打败的,你尽可以把他消灭掉,可就是打不败他。”(20世纪二三十年代以后)《等待戈多》写两个流浪汉在荒野路边的一棵树下等待戈多,用各种无聊的动作和对白来消磨时光。至于戈多是谁,为什么要等他,剧中没作交代,唯一的主题便是等待。(20世纪二三十年代以后)爱斯特拉冈:咱们走吧。

弗拉季米尔:咱们不能。

爱斯特拉冈:为什么不能?

弗拉季米尔:咱们在等待戈多……

爱斯特拉冈:咱们干吗不上吊呢?

弗拉季米尔:用什么?

爱斯特拉冈:你身上没带绳子?

弗拉季米尔:没有。

爱斯特拉冈:那么咱们没法上吊了。(20世纪二三十年代以后)弗拉季米尔:咱们走吧。

爱斯特拉冈:等一等,我这儿有裤带。

弗拉季米尔:太短啦。

爱斯特拉冈:你可以拉住我的腿。

弗拉季米尔:可是谁来拉住我的腿呢?

爱斯特拉冈:不错。

弗拉季米尔:拿出来我看看。(20世纪二三十年代以后) 《等待戈多》于1953年在巴黎初演时就获得了巨大的成功,仅在巴黎就连演了三百多场。1957年,旧金山实验剧团为圣昆廷监狱的1400名罪犯演出时,仅几分钟,就吸引住了这些世界上最粗鲁的观众,并且在心灵深处受到了震惊。(20世纪二三十年代以后) 据说,从此以后,剧中的台词、角色,都成了圣昆廷特有的语言。两个熟人见面打招呼,一个问:你在干什么?另一个则回答:我在等待戈多。 1969年,主要因为此剧,贝克特获得了诺贝尔文学奖。(20世纪二三十年代以后) 有人认为他是贝克特早期戏剧中的一位神秘人物。有人认为他是上帝。还有人认为他是“虚无”或“死亡”。有人曾就此问贝克特本人,贝克特回答说:“我要是知道,早在戏里说出来了。”(20世纪二三十年代以后) 戈多与其说是个人,不如说是一种物质、一种渺不可见的希望。戈多实际上是一种象征,是现代西方人的精神寄托,是处于困境中的迷惑不安的人们对于未来若有若无的期望。借两个流浪汉之口阐明“在人类的荒诞处境中所感到的抽象的心理苦闷”这一戏剧主题,表现了西方社会的精神危机。(20世纪二三十年代以后) 集中表现自我;手法怪诞,故事开头和结尾没有明显的理由;故事背景模糊不清,因果关系不明,语言风格悖离传统。(20世纪二三十年代以后) 现代主义是资本主义垄断时代的产物。19世纪末期以来,西方社会科学技术飞速发展,工业化程度不断提高。资本主义文明进入一个新的阶段。然而伴随着这一过程,人类付出了巨大代价。尤其是两次世界大战的烟云,无情地嘲弄了人类的尊严和生存权力。战后频繁的经济危机、冷战,使西方各国的社会问题层出不穷。基于这样的社会现实,现代主义文学便应运而生。(20世纪二三十年代以后) 从思想内容来说,它们几乎都是表现所谓“现代人的困惑”,即表现周围世界的荒诞、冷漠,不可理解以及生活在其中的人的那种陌生、孤独痛苦情绪。……现代派文学是一种反传统的文学……强调表现人对周围世界的主观感受,热衷于揭示人的内心世界和潜意识活动。……(20世纪二三十年代以后) 在艺术手法方面,现代派文学反对传统的表现手法,反对故事情节的逻辑性,人物形象的完整性和语言的鲜明性,他们的作品往往是故事情节怪诞,时序颠倒,人物形象模糊抽象并喜欢使用隐晦难懂的象征性语言。

──朱维之、赵澧《外国文学史》(20世纪二三十年代以后) 背景:20世纪,垄断资本主义的形成,两次世界大战、席卷资本主义世界的经济危机和严重的社会危机的冲击,人们从理想主义的幻梦中惊醒,深深陷入了怀疑、迷惘和苦闷之中。文学艺术领域在深刻批判现实的同时,兴起了反传统、反理性的现代主义潮流。 与时俱进——苏联和亚非拉文学

(20世纪)用笔战斗的无产阶级勇士 高尔基被誉为“无产阶级艺术最伟大的代表者”、社会主义现实文学奠基人以及无产阶级革命文学的导师。散文诗《海燕》,创造了一个勇敢的海燕形象,鼓舞人们去迎接伟大的战斗,是一篇不朽的无产阶级革命的战斗檄文与颂歌。……(20世纪) 背景:十月革命胜利,社会主义制度建立并取得巨大成就。为无产阶级革命事业服务,接受共产党的领导,多样化的民族形式,社会主义内容。(20世纪) 人最宝贵的是生命。它给予我们只有一次。人的一生应当这样度过:当他回首往事时不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻。这样在他临死的时候就能够说:“我已把我整个的生命和全部精力都献给最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。表现爱国主义精神和反殖民主义压迫思想。印度: 泰戈尔

中国: 鲁 迅

哥伦比亚:马尔克斯,《百年孤独》

尼日利亚:索卡因20世纪,民族主义运动高涨

romanticism

心灵的激荡——浪漫主义文学

(18c末-19c30s) 《西风颂》雪莱

他们被蹂躏的养母,发出痛苦的呻吟,

哀叹着兽与兽,虫与虫,人与人厮杀不已,

每一颗心是一座充满狂风暴雨的地狱。

…… ……

血腥和铜臭浸透灵魂的教士和暴君

则从四面八方把那受惊的人群

驱赶进她那宽阔翅膀的阴影

…… ……

如果冬天已经来临,春天还会遥远吗? *感悟历史*《巴黎圣母院》美与丑的区别是内在的!内涵:赞美美好心灵,揭露社会黑暗、堕落。吉卜赛姑娘爱斯梅拉达:

美丽纯洁

巴黎圣母院副主教克罗德:

道貌岸然、阴险狠毒

敲钟人卡西莫多:

外貌奇丑而心地纯洁善良

国王护卫队队长法比斯:

潇洒风流、卑鄙自私(18世纪末—19世纪30年代)创作风格:想象丰富、手法夸张、情节跌宕。

思想感情:不再刻意突出理性,歌颂人的感情。

反对封建制度,憧憬未来。(18世纪末—19世纪30年代) 为什么18世纪末至19世纪30年代会出现浪漫主义文艺思潮?历史是文化的镜子,失去了历史的依托,文化也就失去了原有的魅力和光彩。一切文学艺术都是社会的反映,社会意识是社会存在的反映。(18世纪末—19世纪30年代)(18世纪末—19世纪30年代) 革命的箴言“博爱”在竞争的诡计和嫉妒中获得了实现。商业日益变成欺诈。贿赂代替了暴力压迫,金钱代替了刀剑,成为社会权力的第一杠杆……总之,和启蒙学者的华美约言比起来,由“理性的胜利”建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。

——恩格斯(18世纪末—19世纪30年代)1、工业革命的进行,资本主义经济快速发展,资产阶级对封建制度更加不满;

2、战争频仍、政治黑暗使得知识分子对启蒙思想家的“理性王国”深感失望。

3、法国大革命所带来的激荡及其确立的资本主义制度未及描绘的美好;(18世纪末—19世纪30年代) 作为一种意识形态,文学艺术对社会生活的作用不是直接的,而是通过对人们的思想感情和精神面貌起潜移默化的作用,从而鼓舞人们去改造自己和自己周围的环境,影响社会生活的发展。有利于扫荡封建残余势力

鼓励人们为争取自由和理想而斗争(18世纪末—19世纪30年代) 第二篇章

realism 碰撞与冲突——现实主义文学

(19c30s-20c早期)19世纪法国大作家巴尔扎克的《人间喜剧》由91部小说组成。共塑造了两千四百多个人物,展示了19世纪前期整个法国的社会生活。因而被誉为“社会百科全书”。全书描写了巴黎上流社会的生活,具有强烈的现实主义色彩,简直就是一部生动、形象的法国社会史。 《安娜·卡列尼娜》是一部社会百科全书式的作品,也是现实主义文学的典范。它把19世纪批判现实主义推向了最高峰。正是通过它,许多人了解到了俄国19世纪70年代的社会现实。俄国革命的领导人列宁曾反复阅读过《安娜·卡列尼娜》,以至把封皮都弄得起皱了。 我的作品有它的地理,有它的谱系和它的家族,它的场所和它的特点,它的人物和它的事件,正如法国有它的盾徽,有它的贵族和平民,有它的手艺者和农民,有它的政治家和花花公子,有它的军队一样,总之,有它的整个社会。 ——巴尔扎克(19世纪30年代—20世纪早期)评价1: 恩格斯说,巴尔扎克“汇集了法国社会的全部历史,我从这里,甚至比在经济学方面所学到的东西,也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”(19世纪30年代—20世纪早期)评价2:列宁在《列夫·托尔斯泰是俄国革命的镜子》中说:“他一方面是天才的艺术家,不仅创作了无与伦比的俄国生活的插图,而且创作了世界文学中第一流的作品。(19世纪30年代—20世纪早期)结合以上作品的内容和评价,分析这些作品表现了怎样的文学特点?(19世纪30年代—20世纪早期)关注社会问题,再现社会风貌,剖析社会本质,批判社会罪恶——真实具体地描写现实生活;

以长篇小说为主要形式,使长篇小说的创作空前繁荣。 为什么至19世纪30年代至20世纪早期会出现现实主义文艺思潮?19世纪30、40年代是资本主义制度在西欧几个主要国家最后战胜封建主义的时期。资本主义制度的确立和巩固,使资本主义社会的阶级矛盾和各种社会弊病日益显露和激化,“使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的‘现金交易’,就再也没有任何别的联系了”。

——《共产党宣言》 (19世纪30年代—20世纪早期)(19世纪30年代—20世纪早期) 19世纪30年代后,工业革命完成,资本主义经济迅速发展,资本主义制度所固有的矛盾和弊病逐渐暴露,(资产阶级的统治,资本对工人的奴役,私欲横流的社会现象;资本主义制度的建立在促进社会进步的同时,并没有消除社会矛盾,社会问题依然严重) 第三篇章

(modernism) 迷惘与荒诞——现代主义文学

(20世纪)

(20世纪二三十年代以后)1、美国: 海明威《老人与海》

2、爱尔兰:贝克特《等待戈多》 《老人与海》的主题思想是人要勇敢地面对失败。小说中的渔夫桑提亚哥在同象征着厄运的鲨鱼的斗争中虽然失败,但他坚忍不拔,在对待失败的风度上取得了胜利。(20世纪二三十年代以后)1、美国: 海明威《老人与海》

2、爱尔兰:贝克特《等待戈多》《老人与海》中有一句名言:“一个人并不是生来要给打败的,你尽可以把他消灭掉,可就是打不败他。”(20世纪二三十年代以后)《等待戈多》写两个流浪汉在荒野路边的一棵树下等待戈多,用各种无聊的动作和对白来消磨时光。至于戈多是谁,为什么要等他,剧中没作交代,唯一的主题便是等待。(20世纪二三十年代以后)爱斯特拉冈:咱们走吧。

弗拉季米尔:咱们不能。

爱斯特拉冈:为什么不能?

弗拉季米尔:咱们在等待戈多……

爱斯特拉冈:咱们干吗不上吊呢?

弗拉季米尔:用什么?

爱斯特拉冈:你身上没带绳子?

弗拉季米尔:没有。

爱斯特拉冈:那么咱们没法上吊了。(20世纪二三十年代以后)弗拉季米尔:咱们走吧。

爱斯特拉冈:等一等,我这儿有裤带。

弗拉季米尔:太短啦。

爱斯特拉冈:你可以拉住我的腿。

弗拉季米尔:可是谁来拉住我的腿呢?

爱斯特拉冈:不错。

弗拉季米尔:拿出来我看看。(20世纪二三十年代以后) 《等待戈多》于1953年在巴黎初演时就获得了巨大的成功,仅在巴黎就连演了三百多场。1957年,旧金山实验剧团为圣昆廷监狱的1400名罪犯演出时,仅几分钟,就吸引住了这些世界上最粗鲁的观众,并且在心灵深处受到了震惊。(20世纪二三十年代以后) 据说,从此以后,剧中的台词、角色,都成了圣昆廷特有的语言。两个熟人见面打招呼,一个问:你在干什么?另一个则回答:我在等待戈多。 1969年,主要因为此剧,贝克特获得了诺贝尔文学奖。(20世纪二三十年代以后) 有人认为他是贝克特早期戏剧中的一位神秘人物。有人认为他是上帝。还有人认为他是“虚无”或“死亡”。有人曾就此问贝克特本人,贝克特回答说:“我要是知道,早在戏里说出来了。”(20世纪二三十年代以后) 戈多与其说是个人,不如说是一种物质、一种渺不可见的希望。戈多实际上是一种象征,是现代西方人的精神寄托,是处于困境中的迷惑不安的人们对于未来若有若无的期望。借两个流浪汉之口阐明“在人类的荒诞处境中所感到的抽象的心理苦闷”这一戏剧主题,表现了西方社会的精神危机。(20世纪二三十年代以后) 集中表现自我;手法怪诞,故事开头和结尾没有明显的理由;故事背景模糊不清,因果关系不明,语言风格悖离传统。(20世纪二三十年代以后) 现代主义是资本主义垄断时代的产物。19世纪末期以来,西方社会科学技术飞速发展,工业化程度不断提高。资本主义文明进入一个新的阶段。然而伴随着这一过程,人类付出了巨大代价。尤其是两次世界大战的烟云,无情地嘲弄了人类的尊严和生存权力。战后频繁的经济危机、冷战,使西方各国的社会问题层出不穷。基于这样的社会现实,现代主义文学便应运而生。(20世纪二三十年代以后) 从思想内容来说,它们几乎都是表现所谓“现代人的困惑”,即表现周围世界的荒诞、冷漠,不可理解以及生活在其中的人的那种陌生、孤独痛苦情绪。……现代派文学是一种反传统的文学……强调表现人对周围世界的主观感受,热衷于揭示人的内心世界和潜意识活动。……(20世纪二三十年代以后) 在艺术手法方面,现代派文学反对传统的表现手法,反对故事情节的逻辑性,人物形象的完整性和语言的鲜明性,他们的作品往往是故事情节怪诞,时序颠倒,人物形象模糊抽象并喜欢使用隐晦难懂的象征性语言。

──朱维之、赵澧《外国文学史》(20世纪二三十年代以后) 背景:20世纪,垄断资本主义的形成,两次世界大战、席卷资本主义世界的经济危机和严重的社会危机的冲击,人们从理想主义的幻梦中惊醒,深深陷入了怀疑、迷惘和苦闷之中。文学艺术领域在深刻批判现实的同时,兴起了反传统、反理性的现代主义潮流。 与时俱进——苏联和亚非拉文学

(20世纪)用笔战斗的无产阶级勇士 高尔基被誉为“无产阶级艺术最伟大的代表者”、社会主义现实文学奠基人以及无产阶级革命文学的导师。散文诗《海燕》,创造了一个勇敢的海燕形象,鼓舞人们去迎接伟大的战斗,是一篇不朽的无产阶级革命的战斗檄文与颂歌。……(20世纪) 背景:十月革命胜利,社会主义制度建立并取得巨大成就。为无产阶级革命事业服务,接受共产党的领导,多样化的民族形式,社会主义内容。(20世纪) 人最宝贵的是生命。它给予我们只有一次。人的一生应当这样度过:当他回首往事时不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻。这样在他临死的时候就能够说:“我已把我整个的生命和全部精力都献给最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。表现爱国主义精神和反殖民主义压迫思想。印度: 泰戈尔

中国: 鲁 迅

哥伦比亚:马尔克斯,《百年孤独》

尼日利亚:索卡因20世纪,民族主义运动高涨

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术