2014-2015学年高中历史必修II岳麓版第12课 新潮冲击下的社会生活 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中历史必修II岳麓版第12课 新潮冲击下的社会生活 课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。工业文明的崛起和对中国的冲击第二单元第12课 新潮冲击下的社会生活 第二单元 “从前亲友礼尚往来所馈赠者以鸡蛋糕、眉毛饺为通常品,近则此等食品已不合时宜,而以外国糖果及罐头为主。”

材料和图片反映了鸦片战争后中国的哪些变化?这些变化出现的原因有哪些?回答以上问题和学好本课,你需要完成以下探究目标:

1.简述中国近代服饰变化的原因、表现、特点。

2.简述“断发”和不缠足运动的原因、特点和影响。

3.概述近代中国报刊和电影的发展历程,分析其特点和影响。

4.简述近代中国移风易俗的原因、表现;谈谈你对近代社会生活变化的认识。

5.概述影响近代中国社会生活变化的因素及其变化所产生的意义。

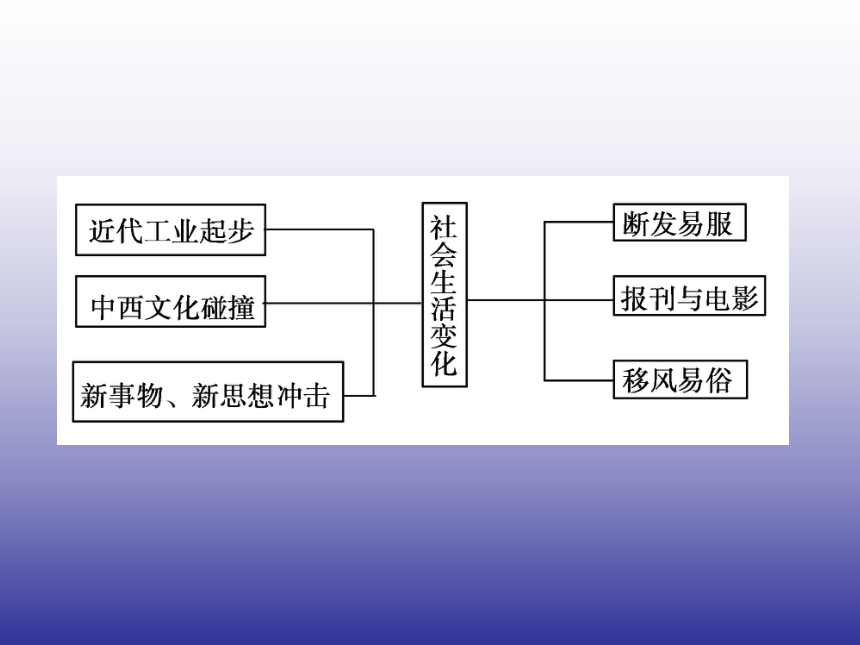

本课第一目“断发易服”介绍了鸦片战争后中国服饰的变化,以及在自由民主平等思想影响下,中国社会对结辫和缠足陋习的革除。第二目“报刊与电影”,介绍了中国近代报刊和电影的发展情况以及它们的发展对中国社会的影响。第三目“移风易俗”,介绍了在西方民主平等思想的影响下,近代中国社交、婚姻、丧葬礼仪的变化。贯穿本课的线索就是一个“变”字,只有说清楚“变”才能分析“变”的原因和影响。一、“断发易服”

1.服饰的变化

(1)原因

①____________前后,___________传入中国,民间仿效之风兴起。

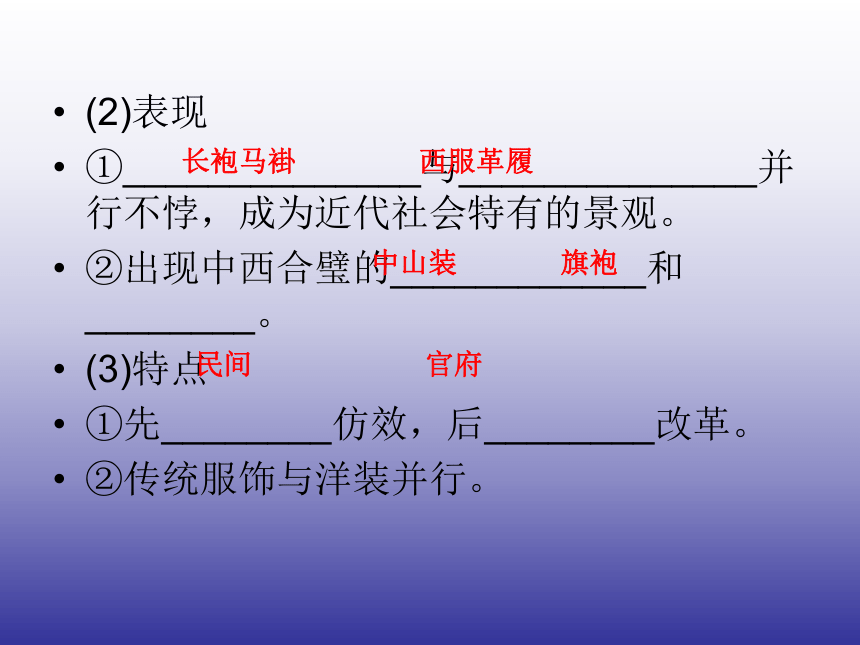

②政府政策的推动:清政府对官府和军服制度实行改革;_______政府颁布男女礼服的形制。鸦片战争西式服饰民国(2)表现

①______________与______________并行不悖,成为近代社会特有的景观。

②出现中西合璧的____________和________。

(3)特点

①先________仿效,后________改革。

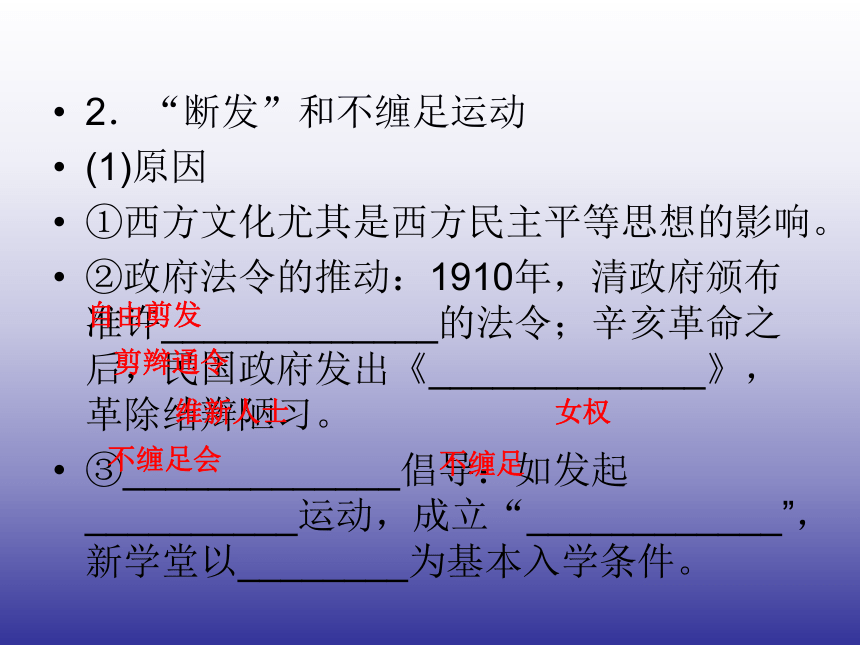

②传统服饰与洋装并行。长袍马褂西服革履中山装旗袍民间官府2.“断发”和不缠足运动

(1)原因

①西方文化尤其是西方民主平等思想的影响。

②政府法令的推动:1910年,清政府颁布准许_____________的法令;辛亥革命之后,民国政府发出《_____________》,革除结辫陋习。

③_____________倡导:如发起__________运动,成立“____________”,新学堂以________为基本入学条件。自由剪发剪辫通令维新人士女权不缠足会不缠足

(2)特点

①具有鲜明的___________。

②不缠足运动先于“断发”,但是完成时间较_____。

(3)影响:有利于革除陋习,推动社会文明进步。政治色彩晚点拨 (1)社会生活的变迁体现了工业文明的影响,也体现出中国由农耕文明向工业文明转化时期新旧并存的特点。

(2)清朝缠足陋俗最盛,但清朝并不支持缠足,还多次下令废除缠足。

(3)西方服饰传入中国,引发服饰变革,但没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行,中西合璧。

(4)允许臣民自由剪发的最早时间是清朝末年,而不是辛亥革命之后。二、报刊与电影

1.概况

(1)报刊

①______世纪:出现近代报刊。

②太平天国起义爆发后:民众开始有了“_________”的观念。

③1872年:《________》创刊。

④1884年:创办《_______________》,开新闻画报之先河。19新闻申报点石斋画报⑤清末:出现《__________》《月月小说》《_____________》《新小说》等四大期刊。

⑥_____________中:国人办报的热情空前高涨,报纸成为宣传政治纲领和开展政治斗争的武器。

⑦______________以后:阅读报刊成为民众生活的重要内容。小说林绣像小说维新运动新文化运动(2)电影

①____________:电影传入中国。

②_________年:中国第一次尝试拍影片——谭鑫培的京剧短片《__________》。

③1913年:第一部故事影片《___________》拍摄,讽刺旧式婚姻压抑人性。

④1931年:中国第一部有声片《____________》完成,揭露旧礼教对妇女精神的毒害。19世纪末1905定军山难夫难妻歌女红牡丹

2.特点:__________, ______________。

3.意义:及时传播__________,娱乐_______;促进了___________的普及;开阔了人们的视野。内容丰富形象生动直观时事信息生活科学知识

三、移风易俗

1.原因

(1)西方礼仪的传入和平等、自由思想的影响。

(2)中华民国的建立及______________和___________洪流的推动。新文化运动国民革命2.表现

(1)民国之初,废除跪拜、作揖,代之以________、_______。

(2)在____________的__________以及官宦人家,发生婚姻风俗的变革。

(3)19世纪中期,西方文明、卫生、简洁的丧葬礼仪引起国人注目。鞠躬握手通商口岸知识层

3.对社会生活变化的认识

(1)反映近代社会__________的进步,折射出_______精神和_______意识。有些还成为______________的重要标志。

(2)发展极端不平衡,农村相对闭塞和贫穷。物质文明人文民主妇女解放

点拨 在近代社会生活变化的过程中,政府的政策以及重大政治事件的影响,起了重大推动作用,但不是根本原因,简而言之,根本原因在于西方工业文明影响。近代社会生活的变化

阅读下列材料:

茅盾先生在他著名的长篇小说《子夜》中,曾有这样一段描写:“吴老太爷从乡下乘轮船来到上海,怀中紧抱着《太上感应篇》,坐进30年代的汽车里,像一具刚从棺材里爬出来的僵尸……南京路上,到处是光怪陆离的灯光和高耸的摩天大楼。最让吴老太爷大受刺激的,是一位身穿高开叉旗袍、连肌肤都能看得分明的时髦少妇。那少妇高坐在一辆黄包车上,翘起了赤裸裸的一双白腿,简直好像没有穿裤子。这情形,不禁让吴老太爷全身发抖。终于,吴老太爷大叫一声,昏死过去……”请回答:

(1)在材料中,有哪些东西吴老太爷是以前生活中所没有的?

(2)吴老太爷醒过来之后,还有哪些东西会让他再次昏死过去的?结合所学知识列举。

(3)材料中吴老太爷的反应,说明了什么问题?【提示】 (1)轮船、汽车、电灯、摩天大楼、旗袍。

(2)西式婚礼、西餐、西装、点头鞠躬、握手等等。

(3)①中国近代社会处于剧变的历史时期,人们的社会生活方式发生了显著变化,衣食住行、习俗风尚等,都出现了新特征。

②以吴老太爷为代表的一部分社会守旧群体,在社会进步面前,已远远落后于时代,表现为封建保守、愚昧落后。

③虽然时代变了,但某些落后的思想观念却根深蒂固,很难一下子完全根除。拓展1 工业文明冲击下的中国近代社会生活的特征

(1)发展不均衡,通商口岸和大城市的人们社会生活近代化进程明显,农村和内地变化不大。

(2)受西方舶来文明影响深刻,具有明显的半殖民化色彩。

(3)变化过程中既有新旧冲突,又有东西方文化碰撞,近代化特征越来越明显。

【解析】 题干中材料来自于报刊的一篇文章,材料中“更有西装新少年、爱皮西地口头禅,醉心争购舶来品,金银浪掷轻利权”等信息表明了大众传媒对社会时尚的理性看待,D项符合题意。A项理解片面,B项中的“普遍”,C项中的“主流”过于扩大化。

【答案】 D拓展2 探讨影响近代中国社会生活变化的因素及其变化所产生的意义

(1)因素

①西方工业文明和民主思潮对中国的冲击。

②政府政策的影响。

③维新思潮、辛亥革命和新文化运动等政治、思想运动的推动。

④近代工商业发展的推动。

⑤个别政治人物的努力。

⑥一些传统习俗不适合近代社会发展的趋势。

(2)意义:有利于反封建斗争和促进中国政治运动的开展,有利于民族资本主义的发展和中国的工业化进程,有利于冲破封建文化的束缚,有利于促进中国社会的近代化。

【解析】 为了应对社会现实的变化和镇压革命的需要,清政府学习西方练兵技术,编练新军,军队逐渐改变原有装束,故形式上朝着近代化方向发展,故选B项。A、C、D三项材料中未反映。

【答案】 B1.小说《文明小史》中,描写一位学堂出身的少奶奶时写道:“穿双外国皮靴,套件外国呢子的对襟褂子,一条油松的辫子拖在背后,男不男,女不女的。”材料反映了这位少奶奶的服饰特点是( )

A.完全西化 B.中西合璧

C.固守传统 D.女扮男装

【答案】 B

【解析】 从“外国皮靴”“对襟褂子”可以判断出服饰特点应为“中西合璧”;而“男不男,女不女的”实际上指的是“中不中,洋不洋”,而不是指的“女扮男装”。

2.创刊于清咸丰年间(1861年)的《上海新报》,其《本报谨启》称:“因上海地方五方杂处,各商贾或以言语莫辨,或以音信无闻,以致买卖常有阻滞。”出版报纸“贵乎信息流通”,“可免经手辗转后宕延,以及架买空盘之误”。以上可看出其创办的目的是( )

A.娱乐大众 B.报道国内外大事

C.宣传政治主张 D.传播商业信息

【答案】 D

【解析】 提取材料的有效信息,“各商贾或以言语莫辨,或以音信无闻,以致买卖常有阻滞”,据此可判断其目的是传播商业信息。3.“新礼服兴,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭;爱国帽兴,瓜皮帽灭;天足兴,纤足灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,跪拜礼灭……。”这首民谣反映了某个重大历史事件引起的社会风貌的变化。这一事件是( )

A.戊戌变法 B.洋务运动

C.辛亥革命 D.五四运动

【答案】 C

【解析】 本题是不完整式选择题,考查近代中国政治运动对生活习俗的影响,考查提取有效信息的能力。“兴礼服、剪发、废缠足、兴阳历”体现了辛亥革命后社会风貌的巨大变化。4.1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不至善也!”材料反映出当时的中国( )

A.虽已开放,但人们思想还比较保守

B.西方男女平等观念逐渐深入人心

C.旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击

D.人们难以接受西方医学知识

【答案】 A

【解析】 考查西学东渐对中国近代思想的影响,考查理解运用材料解决问题的能力。解题的关键是提取材料中的有效信息并运用史论结合的方法,由医生接生体现了当时中国开放的一面,但“男归男医,女归女医”则体现了保守的一面。5.下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是( )

A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚

B.文明洋伞小包裹,长筒洋袜短脚裤

C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐

D.改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

【答案】 C

【解析】 民国的建立促进了人们思想的解放,A、B、D三项分别从婚俗、服饰、打扮等方面反映了民国初年人们思想的进步,但是C项仍然是中国封建时代的传统风气。6.清末的一首打油诗云:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映了当时( )

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

【答案】 C

【解析】 本题是不完整式选择题,考查提取有效信息,论从史出的能力。注意全面理解材料的含义,A、C两项仅反映了一个方面的现象,材料的本意在后一句“碧眼(西方人的眼)生成学不来”,意在讽喻社会上的崇洋现象。

材料和图片反映了鸦片战争后中国的哪些变化?这些变化出现的原因有哪些?回答以上问题和学好本课,你需要完成以下探究目标:

1.简述中国近代服饰变化的原因、表现、特点。

2.简述“断发”和不缠足运动的原因、特点和影响。

3.概述近代中国报刊和电影的发展历程,分析其特点和影响。

4.简述近代中国移风易俗的原因、表现;谈谈你对近代社会生活变化的认识。

5.概述影响近代中国社会生活变化的因素及其变化所产生的意义。

本课第一目“断发易服”介绍了鸦片战争后中国服饰的变化,以及在自由民主平等思想影响下,中国社会对结辫和缠足陋习的革除。第二目“报刊与电影”,介绍了中国近代报刊和电影的发展情况以及它们的发展对中国社会的影响。第三目“移风易俗”,介绍了在西方民主平等思想的影响下,近代中国社交、婚姻、丧葬礼仪的变化。贯穿本课的线索就是一个“变”字,只有说清楚“变”才能分析“变”的原因和影响。一、“断发易服”

1.服饰的变化

(1)原因

①____________前后,___________传入中国,民间仿效之风兴起。

②政府政策的推动:清政府对官府和军服制度实行改革;_______政府颁布男女礼服的形制。鸦片战争西式服饰民国(2)表现

①______________与______________并行不悖,成为近代社会特有的景观。

②出现中西合璧的____________和________。

(3)特点

①先________仿效,后________改革。

②传统服饰与洋装并行。长袍马褂西服革履中山装旗袍民间官府2.“断发”和不缠足运动

(1)原因

①西方文化尤其是西方民主平等思想的影响。

②政府法令的推动:1910年,清政府颁布准许_____________的法令;辛亥革命之后,民国政府发出《_____________》,革除结辫陋习。

③_____________倡导:如发起__________运动,成立“____________”,新学堂以________为基本入学条件。自由剪发剪辫通令维新人士女权不缠足会不缠足

(2)特点

①具有鲜明的___________。

②不缠足运动先于“断发”,但是完成时间较_____。

(3)影响:有利于革除陋习,推动社会文明进步。政治色彩晚点拨 (1)社会生活的变迁体现了工业文明的影响,也体现出中国由农耕文明向工业文明转化时期新旧并存的特点。

(2)清朝缠足陋俗最盛,但清朝并不支持缠足,还多次下令废除缠足。

(3)西方服饰传入中国,引发服饰变革,但没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行,中西合璧。

(4)允许臣民自由剪发的最早时间是清朝末年,而不是辛亥革命之后。二、报刊与电影

1.概况

(1)报刊

①______世纪:出现近代报刊。

②太平天国起义爆发后:民众开始有了“_________”的观念。

③1872年:《________》创刊。

④1884年:创办《_______________》,开新闻画报之先河。19新闻申报点石斋画报⑤清末:出现《__________》《月月小说》《_____________》《新小说》等四大期刊。

⑥_____________中:国人办报的热情空前高涨,报纸成为宣传政治纲领和开展政治斗争的武器。

⑦______________以后:阅读报刊成为民众生活的重要内容。小说林绣像小说维新运动新文化运动(2)电影

①____________:电影传入中国。

②_________年:中国第一次尝试拍影片——谭鑫培的京剧短片《__________》。

③1913年:第一部故事影片《___________》拍摄,讽刺旧式婚姻压抑人性。

④1931年:中国第一部有声片《____________》完成,揭露旧礼教对妇女精神的毒害。19世纪末1905定军山难夫难妻歌女红牡丹

2.特点:__________, ______________。

3.意义:及时传播__________,娱乐_______;促进了___________的普及;开阔了人们的视野。内容丰富形象生动直观时事信息生活科学知识

三、移风易俗

1.原因

(1)西方礼仪的传入和平等、自由思想的影响。

(2)中华民国的建立及______________和___________洪流的推动。新文化运动国民革命2.表现

(1)民国之初,废除跪拜、作揖,代之以________、_______。

(2)在____________的__________以及官宦人家,发生婚姻风俗的变革。

(3)19世纪中期,西方文明、卫生、简洁的丧葬礼仪引起国人注目。鞠躬握手通商口岸知识层

3.对社会生活变化的认识

(1)反映近代社会__________的进步,折射出_______精神和_______意识。有些还成为______________的重要标志。

(2)发展极端不平衡,农村相对闭塞和贫穷。物质文明人文民主妇女解放

点拨 在近代社会生活变化的过程中,政府的政策以及重大政治事件的影响,起了重大推动作用,但不是根本原因,简而言之,根本原因在于西方工业文明影响。近代社会生活的变化

阅读下列材料:

茅盾先生在他著名的长篇小说《子夜》中,曾有这样一段描写:“吴老太爷从乡下乘轮船来到上海,怀中紧抱着《太上感应篇》,坐进30年代的汽车里,像一具刚从棺材里爬出来的僵尸……南京路上,到处是光怪陆离的灯光和高耸的摩天大楼。最让吴老太爷大受刺激的,是一位身穿高开叉旗袍、连肌肤都能看得分明的时髦少妇。那少妇高坐在一辆黄包车上,翘起了赤裸裸的一双白腿,简直好像没有穿裤子。这情形,不禁让吴老太爷全身发抖。终于,吴老太爷大叫一声,昏死过去……”请回答:

(1)在材料中,有哪些东西吴老太爷是以前生活中所没有的?

(2)吴老太爷醒过来之后,还有哪些东西会让他再次昏死过去的?结合所学知识列举。

(3)材料中吴老太爷的反应,说明了什么问题?【提示】 (1)轮船、汽车、电灯、摩天大楼、旗袍。

(2)西式婚礼、西餐、西装、点头鞠躬、握手等等。

(3)①中国近代社会处于剧变的历史时期,人们的社会生活方式发生了显著变化,衣食住行、习俗风尚等,都出现了新特征。

②以吴老太爷为代表的一部分社会守旧群体,在社会进步面前,已远远落后于时代,表现为封建保守、愚昧落后。

③虽然时代变了,但某些落后的思想观念却根深蒂固,很难一下子完全根除。拓展1 工业文明冲击下的中国近代社会生活的特征

(1)发展不均衡,通商口岸和大城市的人们社会生活近代化进程明显,农村和内地变化不大。

(2)受西方舶来文明影响深刻,具有明显的半殖民化色彩。

(3)变化过程中既有新旧冲突,又有东西方文化碰撞,近代化特征越来越明显。

【解析】 题干中材料来自于报刊的一篇文章,材料中“更有西装新少年、爱皮西地口头禅,醉心争购舶来品,金银浪掷轻利权”等信息表明了大众传媒对社会时尚的理性看待,D项符合题意。A项理解片面,B项中的“普遍”,C项中的“主流”过于扩大化。

【答案】 D拓展2 探讨影响近代中国社会生活变化的因素及其变化所产生的意义

(1)因素

①西方工业文明和民主思潮对中国的冲击。

②政府政策的影响。

③维新思潮、辛亥革命和新文化运动等政治、思想运动的推动。

④近代工商业发展的推动。

⑤个别政治人物的努力。

⑥一些传统习俗不适合近代社会发展的趋势。

(2)意义:有利于反封建斗争和促进中国政治运动的开展,有利于民族资本主义的发展和中国的工业化进程,有利于冲破封建文化的束缚,有利于促进中国社会的近代化。

【解析】 为了应对社会现实的变化和镇压革命的需要,清政府学习西方练兵技术,编练新军,军队逐渐改变原有装束,故形式上朝着近代化方向发展,故选B项。A、C、D三项材料中未反映。

【答案】 B1.小说《文明小史》中,描写一位学堂出身的少奶奶时写道:“穿双外国皮靴,套件外国呢子的对襟褂子,一条油松的辫子拖在背后,男不男,女不女的。”材料反映了这位少奶奶的服饰特点是( )

A.完全西化 B.中西合璧

C.固守传统 D.女扮男装

【答案】 B

【解析】 从“外国皮靴”“对襟褂子”可以判断出服饰特点应为“中西合璧”;而“男不男,女不女的”实际上指的是“中不中,洋不洋”,而不是指的“女扮男装”。

2.创刊于清咸丰年间(1861年)的《上海新报》,其《本报谨启》称:“因上海地方五方杂处,各商贾或以言语莫辨,或以音信无闻,以致买卖常有阻滞。”出版报纸“贵乎信息流通”,“可免经手辗转后宕延,以及架买空盘之误”。以上可看出其创办的目的是( )

A.娱乐大众 B.报道国内外大事

C.宣传政治主张 D.传播商业信息

【答案】 D

【解析】 提取材料的有效信息,“各商贾或以言语莫辨,或以音信无闻,以致买卖常有阻滞”,据此可判断其目的是传播商业信息。3.“新礼服兴,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭;爱国帽兴,瓜皮帽灭;天足兴,纤足灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,跪拜礼灭……。”这首民谣反映了某个重大历史事件引起的社会风貌的变化。这一事件是( )

A.戊戌变法 B.洋务运动

C.辛亥革命 D.五四运动

【答案】 C

【解析】 本题是不完整式选择题,考查近代中国政治运动对生活习俗的影响,考查提取有效信息的能力。“兴礼服、剪发、废缠足、兴阳历”体现了辛亥革命后社会风貌的巨大变化。4.1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不至善也!”材料反映出当时的中国( )

A.虽已开放,但人们思想还比较保守

B.西方男女平等观念逐渐深入人心

C.旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击

D.人们难以接受西方医学知识

【答案】 A

【解析】 考查西学东渐对中国近代思想的影响,考查理解运用材料解决问题的能力。解题的关键是提取材料中的有效信息并运用史论结合的方法,由医生接生体现了当时中国开放的一面,但“男归男医,女归女医”则体现了保守的一面。5.下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是( )

A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚

B.文明洋伞小包裹,长筒洋袜短脚裤

C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐

D.改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

【答案】 C

【解析】 民国的建立促进了人们思想的解放,A、B、D三项分别从婚俗、服饰、打扮等方面反映了民国初年人们思想的进步,但是C项仍然是中国封建时代的传统风气。6.清末的一首打油诗云:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映了当时( )

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

【答案】 C

【解析】 本题是不完整式选择题,考查提取有效信息,论从史出的能力。注意全面理解材料的含义,A、C两项仅反映了一个方面的现象,材料的本意在后一句“碧眼(西方人的眼)生成学不来”,意在讽喻社会上的崇洋现象。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势