高中语文统编版必修上册9.3《声声慢》(共46张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册9.3《声声慢》(共46张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 26.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-20 06:46:25 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

内容提要

本节课分为四个模块

研习准备

文本研读

探究鉴赏

随堂练习

点击上述文字跳转相应模块

核心素养

语言建构与运用:

赏析叠词的表达效果,学习并理解作者朴素清新的语言风格。

思维发展与提升:

扣住“愁”,梳理并理解“亡国之恨”“丧夫之痛”“孀居之悲”“思乡之苦”。

审美鉴赏与创造:

通过诵读理解并表现诗词音韵之美和情感之美。

文化传承与理解:

理解并学习词人以女子之身却有家国之忧的积极情怀。

文本解读

《声声慢》选自部编高中语文必修上第三单元的课文,这个单元的主要内容是古典诗歌,本单元的教学重点是在整体把握诗词思想内容的基础上品味诗词的语言,把握诗词的意境和感情,体会豪放与婉约的两种风格,目的是培养学生初步鉴赏宋词的能力。欣赏诗词要在反复的诵读中,运用联想和想象,探究它的意境和诗句中蕴含的感情。

《声声慢》是李清照南渡以后的名篇之一,写词人历遭国破家亡劫难后的愁苦悲戚,是词人情感历程的真实写照,也是时代苦难的象征。

研习准备

《声声慢》是李清照晚年的名作,历来为人们所称道,尤其是作者那哀婉的凄苦情,不知曾感动过多少人。

当时,正值金兵入侵,北宋灭亡,志趣相投的丈夫也病死在任上,南渡避难的过程中夫妻半生收藏的金石文物又丢失殆尽。

这一连串的打击使她尝尽了国破家亡、颠沛流离的苦痛。就是在这种背景下作者写下了《声声慢》这首诗。

情景导入

题目剖析

声声慢

词牌名,最早见于北宋晁补之笔下。

慢:就是慢词,其名称从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。

此调风格缓慢哽咽,如泣如诉,多写愁苦忧思题材。

知人论世

李清照(1084—1155)

李清照(1084—1155),号易安居士,汉族,齐州章丘(今山东章丘)人,婉约派代表词人。父李格非,为元祐后四学士之一,夫赵明诚为金石考据家。

李清照创词“别是一家”之说,创“易安体”,为宋词大家,有“千古第一才女”之称。

有《李易安集》《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人辑有《漱玉集》《漱玉词》。今有《李清照集》辑本。

知人

知人论世

婉约派

婉约派为中国宋词流派之一。

婉约,即婉转含蓄。其特点主要是内容侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。

婉约派的代表人物有李煜、柳永、晏殊、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照(宋代最著名的女词人)等。

知人

知人论世

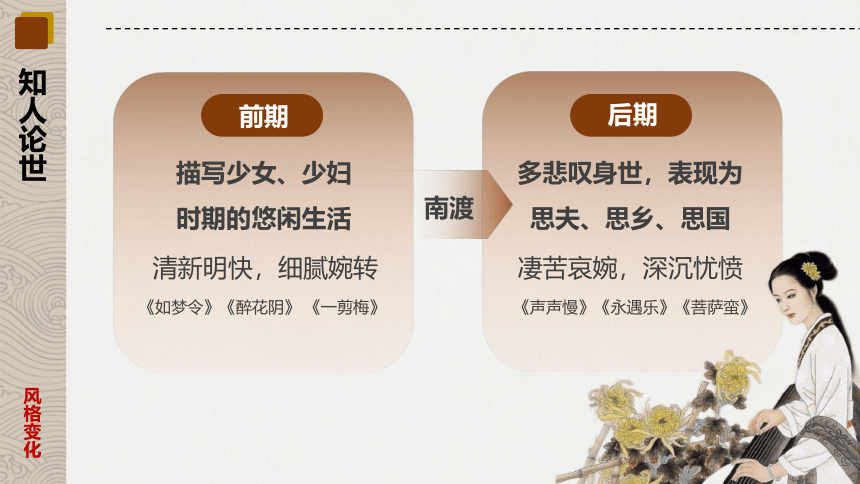

风格变化

南渡

描写少女、少妇时期的悠闲生活

清新明快,细腻婉转

前期

《如梦令》《醉花阴》 《一剪梅》

多悲叹身世,表现为思夫、思乡、思国

凄苦哀婉,深沉忧愤

后期

《声声慢》《永遇乐》《菩萨蛮》

知人论世

作品赏析

如梦令

常记溪亭日暮,

沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,

误入藕花深处。

争渡,争渡?

惊起一滩鸥鹭。

少女的纯真

知人论世

作品赏析

如梦令

昨夜雨疏风骤,

浓睡不消残酒。

试问卷帘人,

却道海棠依旧。

知否、知否?

应是绿肥红瘦。

少女的情思

知人论世

作品赏析

醉花阴

薄雾浓云愁永昼,

瑞脑销金兽。

佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,

有暗香盈袖。

莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

少妇的相思

知人论世

作品赏析

声声慢·寻寻觅觅

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

老妪的凄凉

知人论世

论世

《声声慢》是李清照南渡后晚年作品。

当时正值金兵入侵,北宋灭亡,志趣相投的丈夫染病逝世,辗转南方逃亡避难中又丢失大量珍爱的文物、古籍。

国破家亡,丈夫去世,境况凄凉,词人尝尽颠沛流离的苦痛,写下这首《声声慢》。

整体感知

寻寻/觅觅,冷冷/清清,凄凄/惨惨/戚戚。乍暖还寒/时候,最难/将息。三杯/两盏/淡酒,怎敌他、晚来/风急!雁/过也,正/伤心,却是/旧时/相识。

满地/黄花/堆积,憔悴/损,如今/有谁/堪摘?守着/窗儿,独自/怎生得/黑!梧桐/更兼/细雨,到/黄昏、点点/滴滴。这/次第,怎/一个/愁字/了得!

朗读指导

朗读指导

整体感知

讨论交流

学生自由朗读诗歌,简要概括词的上下片各写了什么内容?

上片

下片

着重描述词人的主观感受,以清冷之景物衬托孤寂凄凉之心境,融情于景,情景交融。

着重抒写相互交融的心境与物境,由远及近,具体描绘眼前残秋之景,进一步抒发凄苦悲愁之情。

文本研读

文本研读

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

寻寻觅觅:若有所失而想把它找回来,反复寻觅。

戚戚:悲愁、哀伤的样子。

译文:空空荡荡无主张,冷冷清清好凄凉,悲悲惨惨好心伤。

文本研读

1.“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”这几句包含几层意思?在用语上有什么特点?有什么作用?

①这几句包含三层意思:

第一层,写人的动作神态,似在寻找失去的东西,追索过往的痕迹

第二层,写环境的凄凉、寂寞;

第三层,写内心世界的愁苦、哀伤。

文本研读

1.“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”这几句包含几层意思?在用语上有什么特点?有什么作用?

②七组叠词,很好地统领了全词的内容,展示出一种凄凉、萧条的意境;选用叠词,造成一种回环往复的效果,更显示出感情之强烈。

“寻寻觅觅”写动作,写出了寻觅无果,若有所失;

“冷冷清清”写环境,写出了处境的冷清、心境的清冷;

“凄凄惨惨戚戚”写心理,写出了心里的沉痛凄厉。

音韵上徘徊婉转,感情上层层递进,使全词顿挫凄绝,如泣如咽。定下了全词悲苦愁绝的基调。

文本研读

1.“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”这几句包含几层意思?在用语上有什么特点?有什么作用?

表达效果:

①增加形象性;

②表达更确切;

③音律和谐,声声悦耳。

这几句直接抒情,表达的感情哀婉凄切,为全词奠定了凄清的的基调。

叠词

文本研读

①形象性。叠字运用得恰到好处,可使所描绘的自然景色或人物特征更加形象。

②确切性。叠字既可以摹声,又可以摹色,使表达的意象更加确切。

③音乐性。叠字可使词的音律和谐,读起来朗朗上口。故要想把一幅优美的画面或动人的情景展示给读者,运用叠词是一个很好的选择。

叠词是为了表达的需要,把同一的字或词连续地用在一起。修辞中的叠词,属于复迭类,复迭分为叠词和叠字两类。

文本研读

乍暖还寒时候,最难将息。

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!

雁过也,正伤心,却是旧时相识。

乍暖还寒:忽暖忽冷,天气变化无常。

将息:调养,保养。

译文:一时觉暖一时觉凉,身子如何得休养?饮三杯两盏淡酒,怎能抵御它、傍晚之时来的冷风吹的紧急。向南避寒的大雁已飞过去了,伤心的是却是原来的旧日相识。

文本研读

2.为什么“乍暖还寒时候,最难将息”?

如果能沉沉睡去,还能在短暂的时间内逃离痛苦,可是气候忽暖忽冷,天气变化无常,搅得人心绪不定,心神不宁,难以入眠。

文本研读

3.词人为何说是“淡酒”?

①并非酒淡,而是愁情太重、太浓,酒力压不住心愁,自然也就觉得酒味淡。一个“淡”字表明了作者的晚年生活是何等凄凉惨淡。

②睹物思人。此时,那似曾相识的雁儿再度飞过,丈夫却已亡故,物是人非,相思之情已成“悼亡之悲”。

文本研读

4.为什么词人看到“雁”会伤心?

这表现了词人天涯沦落之感。此时词人避居江南,远离故土,看到北来的大雁便认为这是家乡来的大雁,因而说是“旧时相识”,可见,雁儿还勾起了词人的“怀乡之思”。

文本研读

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑!

憔悴损:枯萎,凋零殆尽。损,相当于“煞”。

怎生:怎么。

黑:天黑。

译文:菊花谢落,满地堆积,憔悴枯黄,如今有谁还会来摘?守着窗户,一个人怎么能捱到天黑?

文本研读

5.如何理解“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘”这三句词中蕴含的情感?

“满地黄花堆积”是指菊花盛开,而非残英满地。“憔悴损”既指菊花枯萎凋谢,又指词人因忧伤而憔悴消瘦。正是因为词人无心赏景,虽是菊花堆满地,却不想去摘赏。

然而,人不摘花,花却自己凋谢。等到花自憔悴损,欲摘却不堪摘了。这里既写自己无心摘花的郁闷,又透露了怜惜菊花将谢的情怀,笔意深远,令人回味。

文本研读

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得!

梧桐更兼细雨:暗用白居易《长恨歌》“秋雨梧桐叶落时”诗意。

次第:光景,状况。

了得:意指概括得尽。

译文:梧桐叶上细雨淋漓,到黄昏时分、那雨声还点点滴滴。此情此景,用一个愁字又怎么能说的够?

文本研读

6.“梧桐更兼细雨”中“更兼”表明了词人怎样的心境

“更兼”表明了词人脆弱不堪的心境。梧桐叶落即已不堪忍受,又加上“细雨”伴唱,秋韵更浓,词人的愁苦也就更深。

愁苦

脆弱心境

梧桐叶落

文本研读

7.“这次第,怎一个愁字了得”中“次第”指哪些“次第”?词人为何说“怎一个愁字了得”?

①“次第”意为光景、状况,指乍暖还寒、晚来风急、旧时雁过、满地黄花、梧桐秋雨等情景。

②作者的愁太多太多了。颠沛流离之苦、亡夫之痛、家国之恨、孤独之情,等等,仅用一个“愁”字又如何概括得尽呢!

愁

文本研读

8.词人围绕词眼“愁”字,都写了哪些意象 表达了怎样的情感?

词中的黄花取其衰败之像,暗喻岁月流逝,人已衰老憔悴之义。表现了词人晚年孤苦飘零的处境,隐含着对生命将逝的悲哀。

黄花

酒

词中的酒除此意外还有御寒之意,“淡酒”,并非酒淡,而是因愁情太重,酒力压不住心愁,自然也就觉得酒味淡,这是一种主观感受,一个“淡字”表明了作者晚年是何等凄凉惨淡。

文本研读

8.词人围绕词眼“愁”字,都写了哪些意象 表达了怎样的情感?

词中的风紧急,猛烈,并且是晚上的风。“风急”明写天气恶劣,实写词人愁重。词人六神无主,茫然若失,竭力寻找却遍找不到。亡国之愁,沦落之苦,丧夫之痛,家国之思全部压在一个孤苦伶仃的年老妇人身上。酒入愁肠愁更愁,满心都是愁,致使酒力压不住心愁。

风

文本研读

8.词人围绕词眼“愁”字,都写了哪些意象 表达了怎样的情感?

雁

象征悼亡之悲、怀乡之思。雁会联系到诗人对家乡对亲人的思念,感叹独自身在异乡的悲凉,作者当时身处南方,看到北雁归来,或许她只是听到了那呼朋引伴的声声雁鸣,不禁想起如今雁在人亡,曾经心意相通的夫君早已撒手人寰,无由再寄锦书去,无人再捎锦书来。

文本研读

8.词人围绕词眼“愁”字,都写了哪些意象 表达了怎样的情感?

本身就是牵愁惹恨的事物,再加上淋淋漓漓的凄苦的秋雨,不仅滴在耳边,更滴向心头。

细雨

梧桐

是哀伤、愁丝的象征。

文本研读

9.这首词营造了怎样的意境?

词中的意象组成的画面是:

风急欺人,酒淡难敌寒意,仰望则天空过雁,俯视则满地残花,梧桐落叶,细雨霏霏,伤心人更遇凄凉景,涩景苦情交融在一起,词中则营造的是晚风送寒,黄花零落,北雁南飞的凄惨悲凉意境。

探究鉴赏

1.词中塑造了怎样的词人形象?

探究鉴赏

这首词始终紧扣悲秋之意,以悲秋入笔,与丈夫在一起和丈夫去世的对比,反衬自己孤独一人的孤寂,离别家园的离别愁苦,以及国家衰落,民不聊生的悲惨。

展现了一个的对生活的绝望的落寞孤寂的女词人形象。

2.联系词人经历及写作背景思考,词人为何生愁?

探究鉴赏

1127年:金灭北宋,夫妇所存的十余屋金石书画在战火中焚为灰烬。

1129年:赵明诚孤身赴任,身染重病,八月十八日去世。

1132年夏:再嫁张汝舟,可惜遇人不淑, 9月提出诉讼,与张汝舟离婚。被判刑两年。

1151-1156年:李清照没有子嗣,凄然一身,悲苦地离开人世。无人知道死于何时,葬于何处。

背景资料

2.联系词人经历及写作背景思考,词人为何生愁?

探究鉴赏

《声声慢》是词人后期的作品。李清照早期生活优裕,夫妻和谐,家庭美满。因此词风较明快,即使写愁,也只是“闲愁”。而后期因靖康之变,夫妻仓皇南逃,避居江南,又因丈夫病卒,饱受国破家亡之痛,晚年生活孤独凄苦,因此词风哀婉,凄凉。

《声声慢》是李清照后期家破夫亡受尽折磨颠沛流离生活的的缩影,是一首沉重的哀伤的忧患之愁的生死恋歌,抒发的是家国悲愁,饱含着亡国之恨、丧夫之痛、孀居之哀、颠沛之苦,是绝望的、压抑的、难以诉说的愁。

3.分析本词的艺术特色。

探究鉴赏

缘愁选景,将自己伤感,凄苦的愁绪融入到了对淡酒、飞雁、黄花、细雨等这些萧瑟惨淡的意象的描写之中。

用哀景引发愁,在哀景中蕴蓄愁,以哀景来烘托愁。充分表现出词人杰出的艺术才华。

①借景抒情:

3.分析本词的艺术特色。

探究鉴赏

“这次第,怎一个愁字了得?”难言之痛,欲说又休,全词戛然而止,言有尽而意无穷。

③叠词运用:

②直接抒情:

开头用七组叠字构成了三句话,奠定了全词哀婉、凄凉、愁苦的感情基调。“寻寻觅觅”写动作,表现出词人茫然无着的心情;“冷冷清清”既写环境,又写出内心的寂寞冷清;“凄凄惨惨戚戚”写出词人凄凉惨淡的内心感受。加强情感。

随堂练习

1. 从词的风格流派上看,下列词句与其他三项不同类的一项是( )

随堂练习

A.大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

B.十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

C.金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

D.寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

C

【解析】A项是豪放派风格,B、C、D三项均属于婉约派风格。

2.下列对《声声慢》的赏析有误的一项是( )

随堂练习

A .开篇连用七组叠字,下笔奇特,极有层次地定出词人内心的空虚、孤寂和凄苦。

B .上阕先写寒气袭人的晚风,再写冷暖不定的气候,最后写南飞的过雁,这些景物无一不增添词人的愁绪。

C .下阕继续倾诉愁情:菊花憔悴,正是词人身世变迁的写照;独守寒窗,顿生度日如年之感;雨打梧桐,更是泪打心扉,令人难以承受。

D .本词结构上打破了上下阕的局限,浑然一体,就眼前事,身边景,层层铺叙,反复渲染,取得了情景交融的艺术效果。

B

【解析】上阕先写冷暖不定的气候,再写寒气袭人的晚风,最后写南飞的过雁。故选 B 。

内容提要

本节课分为四个模块

研习准备

文本研读

探究鉴赏

随堂练习

点击上述文字跳转相应模块

核心素养

语言建构与运用:

赏析叠词的表达效果,学习并理解作者朴素清新的语言风格。

思维发展与提升:

扣住“愁”,梳理并理解“亡国之恨”“丧夫之痛”“孀居之悲”“思乡之苦”。

审美鉴赏与创造:

通过诵读理解并表现诗词音韵之美和情感之美。

文化传承与理解:

理解并学习词人以女子之身却有家国之忧的积极情怀。

文本解读

《声声慢》选自部编高中语文必修上第三单元的课文,这个单元的主要内容是古典诗歌,本单元的教学重点是在整体把握诗词思想内容的基础上品味诗词的语言,把握诗词的意境和感情,体会豪放与婉约的两种风格,目的是培养学生初步鉴赏宋词的能力。欣赏诗词要在反复的诵读中,运用联想和想象,探究它的意境和诗句中蕴含的感情。

《声声慢》是李清照南渡以后的名篇之一,写词人历遭国破家亡劫难后的愁苦悲戚,是词人情感历程的真实写照,也是时代苦难的象征。

研习准备

《声声慢》是李清照晚年的名作,历来为人们所称道,尤其是作者那哀婉的凄苦情,不知曾感动过多少人。

当时,正值金兵入侵,北宋灭亡,志趣相投的丈夫也病死在任上,南渡避难的过程中夫妻半生收藏的金石文物又丢失殆尽。

这一连串的打击使她尝尽了国破家亡、颠沛流离的苦痛。就是在这种背景下作者写下了《声声慢》这首诗。

情景导入

题目剖析

声声慢

词牌名,最早见于北宋晁补之笔下。

慢:就是慢词,其名称从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。

此调风格缓慢哽咽,如泣如诉,多写愁苦忧思题材。

知人论世

李清照(1084—1155)

李清照(1084—1155),号易安居士,汉族,齐州章丘(今山东章丘)人,婉约派代表词人。父李格非,为元祐后四学士之一,夫赵明诚为金石考据家。

李清照创词“别是一家”之说,创“易安体”,为宋词大家,有“千古第一才女”之称。

有《李易安集》《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人辑有《漱玉集》《漱玉词》。今有《李清照集》辑本。

知人

知人论世

婉约派

婉约派为中国宋词流派之一。

婉约,即婉转含蓄。其特点主要是内容侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。

婉约派的代表人物有李煜、柳永、晏殊、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照(宋代最著名的女词人)等。

知人

知人论世

风格变化

南渡

描写少女、少妇时期的悠闲生活

清新明快,细腻婉转

前期

《如梦令》《醉花阴》 《一剪梅》

多悲叹身世,表现为思夫、思乡、思国

凄苦哀婉,深沉忧愤

后期

《声声慢》《永遇乐》《菩萨蛮》

知人论世

作品赏析

如梦令

常记溪亭日暮,

沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,

误入藕花深处。

争渡,争渡?

惊起一滩鸥鹭。

少女的纯真

知人论世

作品赏析

如梦令

昨夜雨疏风骤,

浓睡不消残酒。

试问卷帘人,

却道海棠依旧。

知否、知否?

应是绿肥红瘦。

少女的情思

知人论世

作品赏析

醉花阴

薄雾浓云愁永昼,

瑞脑销金兽。

佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,

有暗香盈袖。

莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

少妇的相思

知人论世

作品赏析

声声慢·寻寻觅觅

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

老妪的凄凉

知人论世

论世

《声声慢》是李清照南渡后晚年作品。

当时正值金兵入侵,北宋灭亡,志趣相投的丈夫染病逝世,辗转南方逃亡避难中又丢失大量珍爱的文物、古籍。

国破家亡,丈夫去世,境况凄凉,词人尝尽颠沛流离的苦痛,写下这首《声声慢》。

整体感知

寻寻/觅觅,冷冷/清清,凄凄/惨惨/戚戚。乍暖还寒/时候,最难/将息。三杯/两盏/淡酒,怎敌他、晚来/风急!雁/过也,正/伤心,却是/旧时/相识。

满地/黄花/堆积,憔悴/损,如今/有谁/堪摘?守着/窗儿,独自/怎生得/黑!梧桐/更兼/细雨,到/黄昏、点点/滴滴。这/次第,怎/一个/愁字/了得!

朗读指导

朗读指导

整体感知

讨论交流

学生自由朗读诗歌,简要概括词的上下片各写了什么内容?

上片

下片

着重描述词人的主观感受,以清冷之景物衬托孤寂凄凉之心境,融情于景,情景交融。

着重抒写相互交融的心境与物境,由远及近,具体描绘眼前残秋之景,进一步抒发凄苦悲愁之情。

文本研读

文本研读

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

寻寻觅觅:若有所失而想把它找回来,反复寻觅。

戚戚:悲愁、哀伤的样子。

译文:空空荡荡无主张,冷冷清清好凄凉,悲悲惨惨好心伤。

文本研读

1.“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”这几句包含几层意思?在用语上有什么特点?有什么作用?

①这几句包含三层意思:

第一层,写人的动作神态,似在寻找失去的东西,追索过往的痕迹

第二层,写环境的凄凉、寂寞;

第三层,写内心世界的愁苦、哀伤。

文本研读

1.“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”这几句包含几层意思?在用语上有什么特点?有什么作用?

②七组叠词,很好地统领了全词的内容,展示出一种凄凉、萧条的意境;选用叠词,造成一种回环往复的效果,更显示出感情之强烈。

“寻寻觅觅”写动作,写出了寻觅无果,若有所失;

“冷冷清清”写环境,写出了处境的冷清、心境的清冷;

“凄凄惨惨戚戚”写心理,写出了心里的沉痛凄厉。

音韵上徘徊婉转,感情上层层递进,使全词顿挫凄绝,如泣如咽。定下了全词悲苦愁绝的基调。

文本研读

1.“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”这几句包含几层意思?在用语上有什么特点?有什么作用?

表达效果:

①增加形象性;

②表达更确切;

③音律和谐,声声悦耳。

这几句直接抒情,表达的感情哀婉凄切,为全词奠定了凄清的的基调。

叠词

文本研读

①形象性。叠字运用得恰到好处,可使所描绘的自然景色或人物特征更加形象。

②确切性。叠字既可以摹声,又可以摹色,使表达的意象更加确切。

③音乐性。叠字可使词的音律和谐,读起来朗朗上口。故要想把一幅优美的画面或动人的情景展示给读者,运用叠词是一个很好的选择。

叠词是为了表达的需要,把同一的字或词连续地用在一起。修辞中的叠词,属于复迭类,复迭分为叠词和叠字两类。

文本研读

乍暖还寒时候,最难将息。

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!

雁过也,正伤心,却是旧时相识。

乍暖还寒:忽暖忽冷,天气变化无常。

将息:调养,保养。

译文:一时觉暖一时觉凉,身子如何得休养?饮三杯两盏淡酒,怎能抵御它、傍晚之时来的冷风吹的紧急。向南避寒的大雁已飞过去了,伤心的是却是原来的旧日相识。

文本研读

2.为什么“乍暖还寒时候,最难将息”?

如果能沉沉睡去,还能在短暂的时间内逃离痛苦,可是气候忽暖忽冷,天气变化无常,搅得人心绪不定,心神不宁,难以入眠。

文本研读

3.词人为何说是“淡酒”?

①并非酒淡,而是愁情太重、太浓,酒力压不住心愁,自然也就觉得酒味淡。一个“淡”字表明了作者的晚年生活是何等凄凉惨淡。

②睹物思人。此时,那似曾相识的雁儿再度飞过,丈夫却已亡故,物是人非,相思之情已成“悼亡之悲”。

文本研读

4.为什么词人看到“雁”会伤心?

这表现了词人天涯沦落之感。此时词人避居江南,远离故土,看到北来的大雁便认为这是家乡来的大雁,因而说是“旧时相识”,可见,雁儿还勾起了词人的“怀乡之思”。

文本研读

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑!

憔悴损:枯萎,凋零殆尽。损,相当于“煞”。

怎生:怎么。

黑:天黑。

译文:菊花谢落,满地堆积,憔悴枯黄,如今有谁还会来摘?守着窗户,一个人怎么能捱到天黑?

文本研读

5.如何理解“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘”这三句词中蕴含的情感?

“满地黄花堆积”是指菊花盛开,而非残英满地。“憔悴损”既指菊花枯萎凋谢,又指词人因忧伤而憔悴消瘦。正是因为词人无心赏景,虽是菊花堆满地,却不想去摘赏。

然而,人不摘花,花却自己凋谢。等到花自憔悴损,欲摘却不堪摘了。这里既写自己无心摘花的郁闷,又透露了怜惜菊花将谢的情怀,笔意深远,令人回味。

文本研读

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得!

梧桐更兼细雨:暗用白居易《长恨歌》“秋雨梧桐叶落时”诗意。

次第:光景,状况。

了得:意指概括得尽。

译文:梧桐叶上细雨淋漓,到黄昏时分、那雨声还点点滴滴。此情此景,用一个愁字又怎么能说的够?

文本研读

6.“梧桐更兼细雨”中“更兼”表明了词人怎样的心境

“更兼”表明了词人脆弱不堪的心境。梧桐叶落即已不堪忍受,又加上“细雨”伴唱,秋韵更浓,词人的愁苦也就更深。

愁苦

脆弱心境

梧桐叶落

文本研读

7.“这次第,怎一个愁字了得”中“次第”指哪些“次第”?词人为何说“怎一个愁字了得”?

①“次第”意为光景、状况,指乍暖还寒、晚来风急、旧时雁过、满地黄花、梧桐秋雨等情景。

②作者的愁太多太多了。颠沛流离之苦、亡夫之痛、家国之恨、孤独之情,等等,仅用一个“愁”字又如何概括得尽呢!

愁

文本研读

8.词人围绕词眼“愁”字,都写了哪些意象 表达了怎样的情感?

词中的黄花取其衰败之像,暗喻岁月流逝,人已衰老憔悴之义。表现了词人晚年孤苦飘零的处境,隐含着对生命将逝的悲哀。

黄花

酒

词中的酒除此意外还有御寒之意,“淡酒”,并非酒淡,而是因愁情太重,酒力压不住心愁,自然也就觉得酒味淡,这是一种主观感受,一个“淡字”表明了作者晚年是何等凄凉惨淡。

文本研读

8.词人围绕词眼“愁”字,都写了哪些意象 表达了怎样的情感?

词中的风紧急,猛烈,并且是晚上的风。“风急”明写天气恶劣,实写词人愁重。词人六神无主,茫然若失,竭力寻找却遍找不到。亡国之愁,沦落之苦,丧夫之痛,家国之思全部压在一个孤苦伶仃的年老妇人身上。酒入愁肠愁更愁,满心都是愁,致使酒力压不住心愁。

风

文本研读

8.词人围绕词眼“愁”字,都写了哪些意象 表达了怎样的情感?

雁

象征悼亡之悲、怀乡之思。雁会联系到诗人对家乡对亲人的思念,感叹独自身在异乡的悲凉,作者当时身处南方,看到北雁归来,或许她只是听到了那呼朋引伴的声声雁鸣,不禁想起如今雁在人亡,曾经心意相通的夫君早已撒手人寰,无由再寄锦书去,无人再捎锦书来。

文本研读

8.词人围绕词眼“愁”字,都写了哪些意象 表达了怎样的情感?

本身就是牵愁惹恨的事物,再加上淋淋漓漓的凄苦的秋雨,不仅滴在耳边,更滴向心头。

细雨

梧桐

是哀伤、愁丝的象征。

文本研读

9.这首词营造了怎样的意境?

词中的意象组成的画面是:

风急欺人,酒淡难敌寒意,仰望则天空过雁,俯视则满地残花,梧桐落叶,细雨霏霏,伤心人更遇凄凉景,涩景苦情交融在一起,词中则营造的是晚风送寒,黄花零落,北雁南飞的凄惨悲凉意境。

探究鉴赏

1.词中塑造了怎样的词人形象?

探究鉴赏

这首词始终紧扣悲秋之意,以悲秋入笔,与丈夫在一起和丈夫去世的对比,反衬自己孤独一人的孤寂,离别家园的离别愁苦,以及国家衰落,民不聊生的悲惨。

展现了一个的对生活的绝望的落寞孤寂的女词人形象。

2.联系词人经历及写作背景思考,词人为何生愁?

探究鉴赏

1127年:金灭北宋,夫妇所存的十余屋金石书画在战火中焚为灰烬。

1129年:赵明诚孤身赴任,身染重病,八月十八日去世。

1132年夏:再嫁张汝舟,可惜遇人不淑, 9月提出诉讼,与张汝舟离婚。被判刑两年。

1151-1156年:李清照没有子嗣,凄然一身,悲苦地离开人世。无人知道死于何时,葬于何处。

背景资料

2.联系词人经历及写作背景思考,词人为何生愁?

探究鉴赏

《声声慢》是词人后期的作品。李清照早期生活优裕,夫妻和谐,家庭美满。因此词风较明快,即使写愁,也只是“闲愁”。而后期因靖康之变,夫妻仓皇南逃,避居江南,又因丈夫病卒,饱受国破家亡之痛,晚年生活孤独凄苦,因此词风哀婉,凄凉。

《声声慢》是李清照后期家破夫亡受尽折磨颠沛流离生活的的缩影,是一首沉重的哀伤的忧患之愁的生死恋歌,抒发的是家国悲愁,饱含着亡国之恨、丧夫之痛、孀居之哀、颠沛之苦,是绝望的、压抑的、难以诉说的愁。

3.分析本词的艺术特色。

探究鉴赏

缘愁选景,将自己伤感,凄苦的愁绪融入到了对淡酒、飞雁、黄花、细雨等这些萧瑟惨淡的意象的描写之中。

用哀景引发愁,在哀景中蕴蓄愁,以哀景来烘托愁。充分表现出词人杰出的艺术才华。

①借景抒情:

3.分析本词的艺术特色。

探究鉴赏

“这次第,怎一个愁字了得?”难言之痛,欲说又休,全词戛然而止,言有尽而意无穷。

③叠词运用:

②直接抒情:

开头用七组叠字构成了三句话,奠定了全词哀婉、凄凉、愁苦的感情基调。“寻寻觅觅”写动作,表现出词人茫然无着的心情;“冷冷清清”既写环境,又写出内心的寂寞冷清;“凄凄惨惨戚戚”写出词人凄凉惨淡的内心感受。加强情感。

随堂练习

1. 从词的风格流派上看,下列词句与其他三项不同类的一项是( )

随堂练习

A.大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

B.十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

C.金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

D.寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

C

【解析】A项是豪放派风格,B、C、D三项均属于婉约派风格。

2.下列对《声声慢》的赏析有误的一项是( )

随堂练习

A .开篇连用七组叠字,下笔奇特,极有层次地定出词人内心的空虚、孤寂和凄苦。

B .上阕先写寒气袭人的晚风,再写冷暖不定的气候,最后写南飞的过雁,这些景物无一不增添词人的愁绪。

C .下阕继续倾诉愁情:菊花憔悴,正是词人身世变迁的写照;独守寒窗,顿生度日如年之感;雨打梧桐,更是泪打心扉,令人难以承受。

D .本词结构上打破了上下阕的局限,浑然一体,就眼前事,身边景,层层铺叙,反复渲染,取得了情景交融的艺术效果。

B

【解析】上阕先写冷暖不定的气候,再写寒气袭人的晚风,最后写南飞的过雁。故选 B 。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读