江苏省盐城市射阳县中2023-2024学年高二上学期10月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省盐城市射阳县中2023-2024学年高二上学期10月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-20 14:25:08 | ||

图片预览

文档简介

射阳县中2023-2024学年高二上学期10月月考

历史试卷

一、选择题:共16题,每题3分,共48分,每题只有一个选项最符合题意。

1. 1995年,中央对选举法进行修改,规定全国人大代表选举中,农村和城市的全国人大代表所代表的人口数比例由过去的B:1修改为4:I.2010年,又确定了城乡同比例选举。这种变化反映出,这一时期

A.城乡经济发展水平接近 B.城市化的进程逐渐放缓

C.民主政治建设逐步推进 D.基层民主建设成果显著

2.有学者通过清朝档案研究发现,军机大臣除遵循皇帝意志撰写谕旨外,还通过“议复”(奉旨对某事进行讨论并拿出处理意见)的形式畚与军政事务决策。军机大臣虽无独立决策权,但其议复是皇帝做出决策的主要根据。军机处的“议复”表明清朝

A.君主决策具有一定理性色彩 B.提高了政府行政决策的效率

C.军机大臣有效制约君主集权 D.重视对官员行政行为的规范

3.古罗马共和国时期的学者认为,罗马人之所以成功、在于他们采取了一种“混合政体”。

执政官、元老院和公民大会将君主制、竞族制和民主制的因素相混合,三者相互牵制,处

于平衡的状态。关于古罗马的政体,下列说法准确的是

A .古罗马先后经历了君主制、贵族制和民主制

B.此政体与近代欧美国家的政治制度性质相同

C.它适应并且推动了古代罗马国家的发展壮大

D.其机构置和制衡理念被美国联邦政府沿用

4.公元前5世纪中期,叙拉古城邦推行橄榄叶放逐法,投票时使用橄榄叶,投票数没有最

低限制且可以频繁便用。许多公民因担心被流放而拒绝参与国家管理,由此引发政局混乱。

这主要反映了

A.公正性缺失导致城邦瓦解B.内部矛盾扩大了社会阶层的对立

C.权力的滥用影响国家稳定D.轮番而治削弱了平民的政治地位

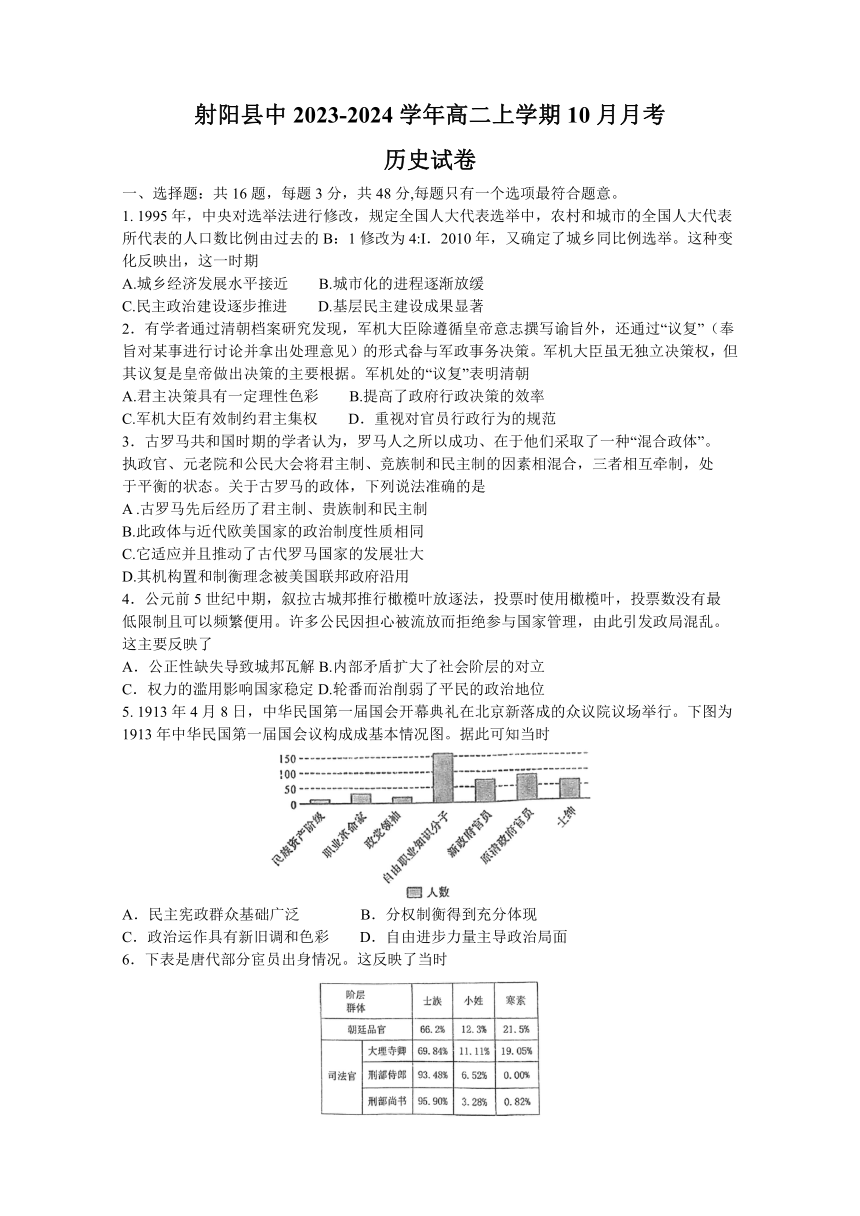

5. 1913年4月8日,中华民国第一届国会开幕典礼在北京新落成的众议院议场举行。下图为1913年中华民国第一届国会议构成成基本情况图。据此可知当时

A.民主宪政群众基础广泛 B.分权制衡得到充分体现

C.政治运作具有新旧调和色彩 D.自由进步力量主导政治局面

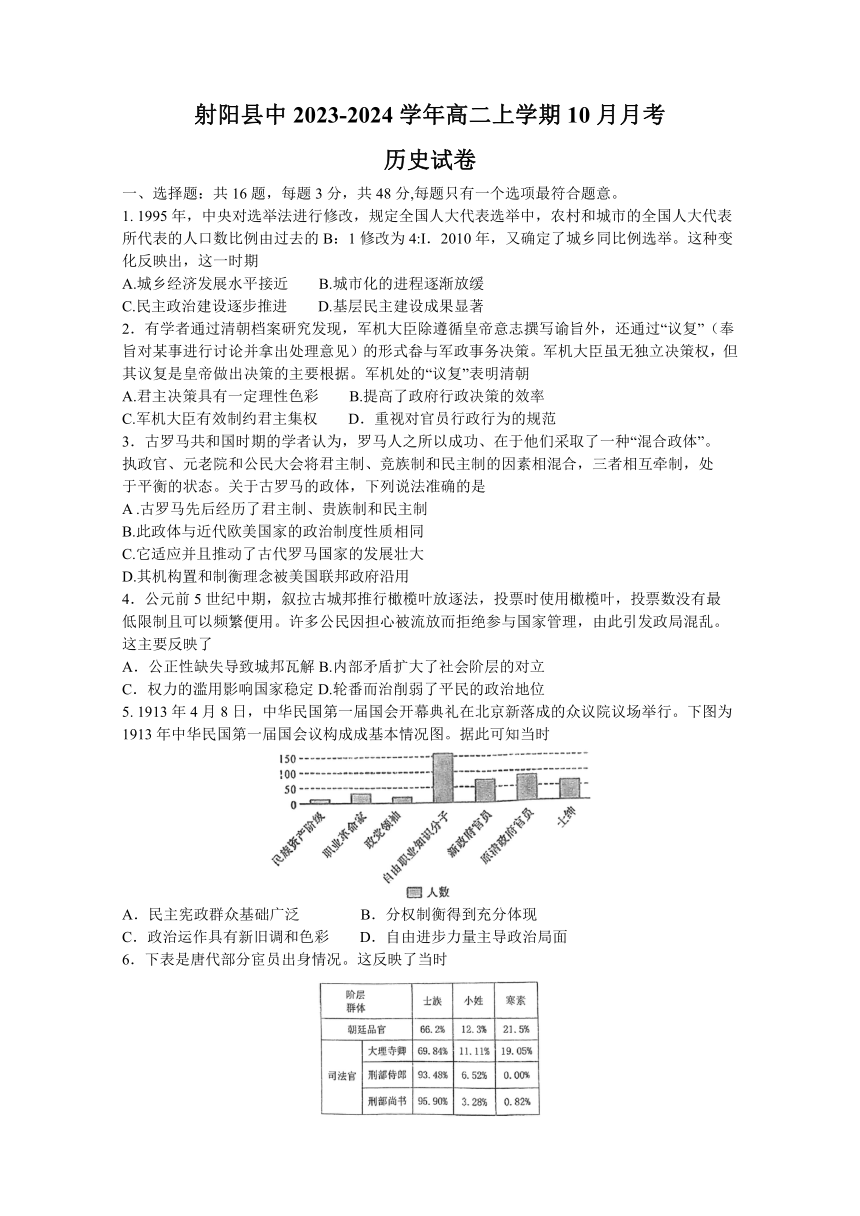

6.下表是唐代部分宦员出身情况。这反映了当时

A.选官方式呈现多元B.门阀观念不断强化

C.士旗政治仍具影响力D.科举程序存在弊端

7.有学者认为,在重身份的社会中,贵族家庭不用担心子孙后代的前途命运,无须担心子

孙贤能、努力与否。而在重能力韵社会中,一个科举成功的人却需要考虑如何将子孙培养

成才,以避免家道衰落。该学者意在说明

A.时代变化促进选官制度调整

B.量能授官彰显公平公正原则

C.官僚政治较贵族政治更优越

D.用人机制影响社会价值取向

8.南京国民政府《考试法》规定:简任官以上的文官无须考试,一般电曾任荐任最高级三

年以上者升任或从有“特殊著作”或“特殊贡献”者中选任:对于一些所谓“有特殊贡献

者”也可以不通过任何考试即可由最高当权者破格提拔。该条款的实施

A.体现了制度的开放性和平等性 B.存在任用亲信拉帮结派的隐患

C.有助于文官的政治与管理分离 D.有助于保持行政的连续与稳定

9. 19世纪中后期以英美为代表的西方国家陆续建立起文官制度。文官面向公民,通过考

试的办法择优录取,文官在政党间保持中立,完成自己的本职工作。西方文官制度

A.提升了政府的管理水平 B.消除了政党政治的弊端

C.与中国科举制初衷一致 D.为工业化提供政治前提

10. 1829年3月,杰克逊总统上台后,认为取胜的政党应该把公职作为战利品分给该党的

支持者。这一制度所依据的是任职者对执政党的“忠诚”而非能力,后逐渐暴露出其严重

的危害如:腐败盛行,政党的更迭导致公职人员大量更换,破坏了政府工作的连续性,降

低了行政效率。材料意在说明

A.美国民主政治的发展 B.美国文官制度的弊端

C.文官制度改革的必要 D.政党分肥制一无是处

11.宋朝基于五代的残杀,大量任用文人,支持文人群体建立儒家思想体系。这体系的建立使人们的价值观发生了巨大改变,人们的思想也加以固化。读书人忠君爱国,关爱苍生。地方上士人上承官府法令、协助朝廷事务,下安抚团结乡里,组织百姓生产。材料旨在说明

A.宋朝重要官职都由文人担任 B.儒学体系可以稳定社会统治

C.’文人执政利于办事效率提升 D.宋朝地方权力分配比较合理

12.人们的生老病死、婚丧嫁娶,基督教会都要介入。教会尽管本身藏污纳垛,但时刻不

忘告诫人们必须孝敬父母,不许偷盗、奸淫、杀人、贪恋别人财物等,要求人们逆来顺受,

忍受世间的一切卉苦。由此可见,基督教的宗教伦理

A.让人们忍耐顺从死后进入极乐世界

B.适应了新兴资产阶级对人性的要求

C.努力为封建统治者的政治要求服务

D.具有引导人们积极向善的教化功能

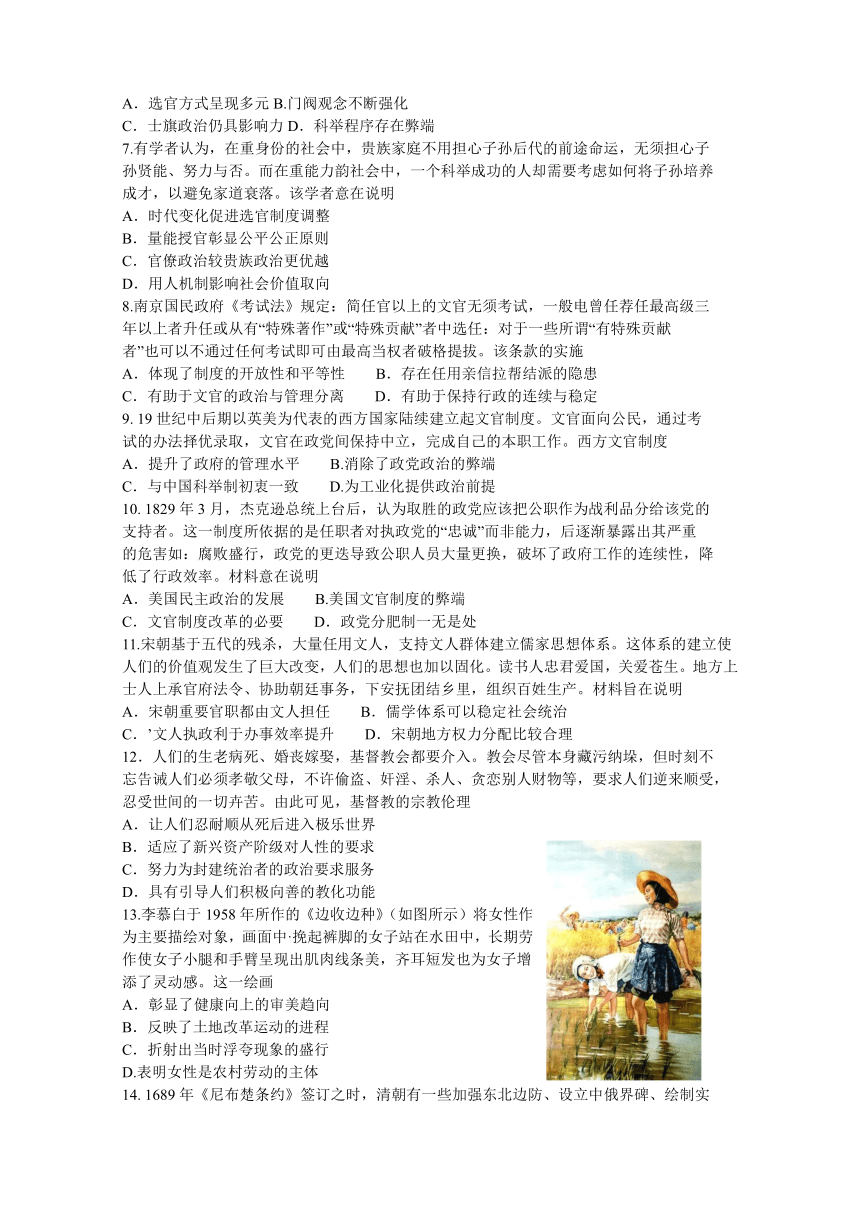

13.李慕白于1958年所作的《边收边种》(如图所示)将女性作为主要描绘对象,画面中·挽起裤脚的女子站在水田中,长期劳作使女子小腿和手臂呈现出肌肉线条美,齐耳短发也为女子增添了灵动感。这一绘画

A.彰显了健康向上的审美趋向

B.反映了土地改革运动的进程

C.折射出当时浮夸现象的盛行

D.表明女性是农村劳动的主体

14. 1689年《尼布楚条约》签订之时,清朝有一些加强东北边防、设立中俄界碑、绘制实

测舆图等边界观念。之后,议政王大臣等将中俄平等的划界订约修饰成清朝对俄国的一种

恩惠;乾隆要求沙皇对其臣服,对俄政策重回“朝贡礼”路线。这表明

A.传统边界因中俄订约划界而动摇 B.天下观念的持续稳固与强化

C.中国近代国界观念的形成受制约 D.清朝疆土频遭割让藩属丧失

15.有学者指出:亚洲的未来将在很大程度上取决于中国和美国的远见,以及两国在多大程

度上认同对方的地区历史角色……美国笃信自己的理想具有普世价值,声称自己有义务传

播这些思想, 这一信念常常成为美国的驱动力:中国则不同。村料意在表明

A.中美远见决定了亚太地区的未来 B.中美观念的分歧影响着亚太局势

C.政治格局多极化制约了美国发展 D.中国崛起挑战了美国的霸权主义

16.有学者认为:“在世界民族国家发展史上,西欧民族国家的构建具有典型意义。经历了

从传统国家到绝对主义岛家,再到近代民族国家的转变。其国家构建的过程实际上是权力

的集中化与理性化过程。”对此理解正确的是

A.“民族国家的构建’’强化了欧洲天主教会的统治

B.“绝对主义国家”在中世纪与城市自治冲突较大

C.“西欧传统国家”下王权有力地维护了社会秩序

D. “近代民族国家”意味着对封建王权的逐渐背弃

二、非选择题:(本大题共4小题。1 7题1 3分,1 B题1 2分,19题14分,20题1 3分,

共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 战国时代,中国即已走向统一。孟子“定于一”的思想是当时的共同理解,罗马统一地中海,也是延续泛希腊化文化的弥漫各处。秦灭六国后未闻秦军戍守六国故地。汉兴之后,也没有汉军戍守内地的历史记载。罗马兵团大多随统帅将领留戍征服地区。秦朝统一天下以前,七国已纷纷建立郡县二级的地方行政体系。秦汉地方长官通常不由本籍人出任,中央又有刺史监察地方官员,不必依赖军队即足以统治广土众民。罗马帝国本部是泛希腊化的天下,但周边地区族群成分处处不同,不能建立类似中国的郡县制度,只能依赖戍军控制属地。从文化角度看,秦以法家治国,不过是儒家的变种,汉代以外儒内法为根本,儒家士大夫积极推行儒家教化。所以中国能保持相当一致的文化同质性,文化认同足以维系共同体的延续不散。罗马以军事力量控制庞大帝国,并不存心以教化的力量建立主流思想。从经济层面看,大路、支线以及河流航道,编织成一个相当固定的交流网络,将中国本部紧密联系为互相依存的整体。罗马地区性的经济网络是构成庞大交换网的成分,庞大的经济体系一旦破裂,其中个别的成分便没有再求重整的迫切需要。

一一摘编自许倬云《万古江河》

(l)据材料并结合所学知识,分别概括秦汉帝国与罗马帝国的特点。(6分)

(2)据材料并结合所学知识,比较二者国家治理的异同,(4分)并简析秦汉国家治理对中国历史的意义。(3分)

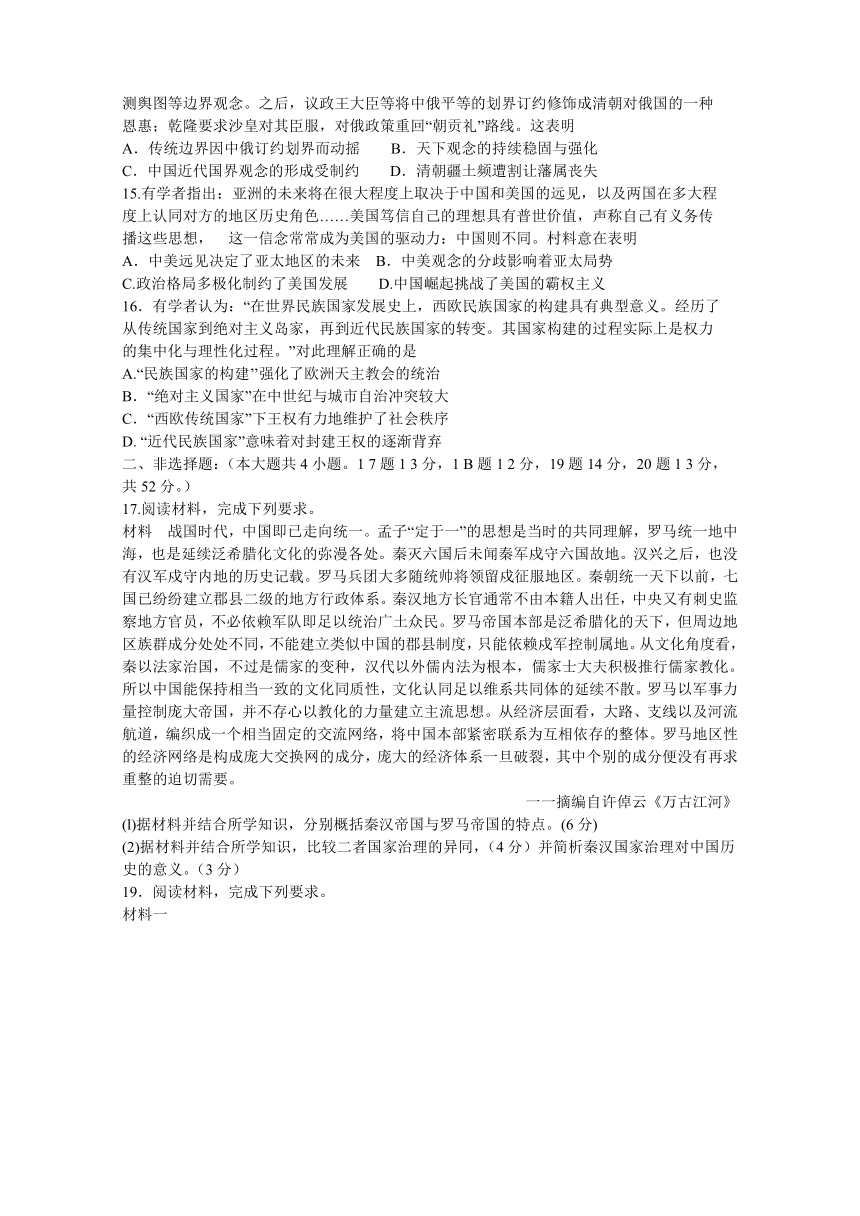

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一

一捕编自《普通高中历史地图册》

材料二 工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题……工业革命犹如经济魔棍,点化出了19世纪中叶英国政治改革的浪潮,选举与考试相配套的文官制度由此诞生了。…资产阶级兴起之时就提出的天赋人权、人人平等、主权在民的思想经过几百年的发展,已经深入人心。人们开始崇尚理性,反对等级制度和封建特权,追求自由竞争和机会均等。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)据材料一并结合所学知识,概括从汉朝至清朝前期我国人才选拔的变化趋势。(8分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出中国古代科举制与英国近代文官制度产生背景的不同。

(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 传统国际法将战争看作是推行国家政策、解决国际争端的合法手段。进入20世纪,这种传统观念逐步被否定。1919年《国际联盟盟约》提出各缔约国要“承担不从事战争之义务”……巴黎《非战公约》否定了“战争权”的合法性,明确表达了世界各国力求避免战争的共同追求。第二次世界大战后, 《联合国宪章》将“维护国际和平与安全”作为联合国的首要宗旨……但国际法依然不断地受着挑战与考验。

——摘编自杨和平《20世纪:战争、和平与国际法》等

结合材料一国际法的发展历程,以历史短文的形式证明材料二中作者的观点。

(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合:逻辑严密,条理清晰)。(12分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 北宋儒家“关中学派”代表吕大钧兄弟受《周礼》《礼记》的影响,订立《吕氏乡约》。这是我国历史上第一部乡约乡规,其主要内容有:一是德业相劝,即互勉于修身齐家之事;二是过失相规,如戒酗酒,戒赌博,戒斗殴等:三是礼俗相交,即乡党之间要有长幼之序,相亲相敬之礼;四是患难相恤,包括防盗,防灾,防疫,恤贫,恤孤等。在此基础上,又细化为更为具体的条款,以约束和规范乡民的个人行为。有学者认为,《吕氏乡约》“于君政官治之外别立乡人自治之团体,尤为空前之创制”。

一摘编自党晓虹《中国传统乡规民约研宄》等

材料二 王阳明平南赣乱之后,举乡约告谕乡民,以“和尔邻里,齐尔姻族,死丧相助,患难相恤,息讼罢争”。《乡约》中,王阳明要求乡民做“一念而善”的善人,注重修身,内察自省,防止“一念而恶”成为“恶人”。针对民众过恶,王阳明的惩戒方法不在于“请兵灭之”,而在于使乡约之民“兴其善念”。阳明镇守南赣三年,“赣俗丕变,赣人多为良善”。

——整理自王雅克等《王阳明<南赣乡约>的基层社会治理思想研究》

(l)据材料一,简要指出《吕氏乡约》的特点,(6分)结合所学知识分析宋代乡约出现的原因。(4分)

(2)据材料二,概括王阳明推行《乡约》的社会价值。(3分)

射阳县中2023-2024学年高二上学期10月月考

历史试卷参考答案

一、选择题

1-5: CACCC 6-10: CDBAC 11-16: BDACBD

二、非选择题

17.(1)(6分)秦汉帝国特点:思想文化高度统一;地方行政管理制度行之高效;强调教

化的作用:地区间经济联系密切。(任意3点)

罗马帝国特点:受希腊文化影响大;依赖军事征服和军事控制;缺乏高度认同的文化:地

区间经济联系不够密切。(任意3点)

(2)(7分)同:都建立起君主制度,君主大权独揽;借鉴前世的治理经验。

异:秦汉帝国建立起郡县制,有效控制地方,罗马帝国对地方管理松散,依赖军事控制地

方/秦汉帝国建立起有效的地方行政制度,罗马帝国依赖军事力量控制地方;秦汉帝国以文

化认同巩固政治统一,罗马帝国没有建立文化共同体;秦汉帝国经济体系稳定性强,罗马

帝国经济体稳定性弱。(任意2点)

意义:有助于增强华夏认同,推动民族交融:有利于统一多民族国家的巩固与发展:促进

了各地区各民族之间的经济文化交流:奠定了中国疆域的基本版图:开创了大一统中央集

权国家的基本治理模式。(任意3点)

18. (12分)

近代以来,西方国家主权意识增强,国家利益和宗教纷争加剧,为减少武力冲突(战争)国际法诞生。

从1625年至20世纪以来,国际法始终以避免战争和维护和平为中心;始终渐进性发展,且不断扩大其应用范围(从诞生地欧洲外扩至美洲、亚洲等世界其他地区)。20世纪以来的两次世界大战,大大推动了国际法的发展。从国联的“全体一致”到《联合国宪章》的“大国一致”,国际法不仅具有世界性,而且具有很强的可操作性,这大大保障了战后的世界的和平。但由于国家利益冲突,历史遗留问题迟而未决,再加上霸权主义、单边主义的存在,国际法依然面临挑战。

19.(1)变化趋势:(8分)

人才来源:由黄河中下游中原地区向东都和长江流城转移,区域范围扩大。

选才规模:人数增多,选官基础不断扩大。

选拔方式:由荐举到定门第再到考试,趋向公开公平。

选官权力:从地方逐渐收归中央。

(2)不同:(6分)

20.(1)特点:受儒家思想的影响;重视规范乡民的道德行为(道德教化),强调互助互勉:

强调自治。(6分)

原因:理学的形成:科举制的推行:知识分子进入国家政治体系:士大夫社会责任感和主体

意识的增强。(4分)

(2)社会价值:宗族互助,和谐乡里;教化百姓,移风易俗;奖善劝诫,稳定秩序。(3分)

历史试卷

一、选择题:共16题,每题3分,共48分,每题只有一个选项最符合题意。

1. 1995年,中央对选举法进行修改,规定全国人大代表选举中,农村和城市的全国人大代表所代表的人口数比例由过去的B:1修改为4:I.2010年,又确定了城乡同比例选举。这种变化反映出,这一时期

A.城乡经济发展水平接近 B.城市化的进程逐渐放缓

C.民主政治建设逐步推进 D.基层民主建设成果显著

2.有学者通过清朝档案研究发现,军机大臣除遵循皇帝意志撰写谕旨外,还通过“议复”(奉旨对某事进行讨论并拿出处理意见)的形式畚与军政事务决策。军机大臣虽无独立决策权,但其议复是皇帝做出决策的主要根据。军机处的“议复”表明清朝

A.君主决策具有一定理性色彩 B.提高了政府行政决策的效率

C.军机大臣有效制约君主集权 D.重视对官员行政行为的规范

3.古罗马共和国时期的学者认为,罗马人之所以成功、在于他们采取了一种“混合政体”。

执政官、元老院和公民大会将君主制、竞族制和民主制的因素相混合,三者相互牵制,处

于平衡的状态。关于古罗马的政体,下列说法准确的是

A .古罗马先后经历了君主制、贵族制和民主制

B.此政体与近代欧美国家的政治制度性质相同

C.它适应并且推动了古代罗马国家的发展壮大

D.其机构置和制衡理念被美国联邦政府沿用

4.公元前5世纪中期,叙拉古城邦推行橄榄叶放逐法,投票时使用橄榄叶,投票数没有最

低限制且可以频繁便用。许多公民因担心被流放而拒绝参与国家管理,由此引发政局混乱。

这主要反映了

A.公正性缺失导致城邦瓦解B.内部矛盾扩大了社会阶层的对立

C.权力的滥用影响国家稳定D.轮番而治削弱了平民的政治地位

5. 1913年4月8日,中华民国第一届国会开幕典礼在北京新落成的众议院议场举行。下图为1913年中华民国第一届国会议构成成基本情况图。据此可知当时

A.民主宪政群众基础广泛 B.分权制衡得到充分体现

C.政治运作具有新旧调和色彩 D.自由进步力量主导政治局面

6.下表是唐代部分宦员出身情况。这反映了当时

A.选官方式呈现多元B.门阀观念不断强化

C.士旗政治仍具影响力D.科举程序存在弊端

7.有学者认为,在重身份的社会中,贵族家庭不用担心子孙后代的前途命运,无须担心子

孙贤能、努力与否。而在重能力韵社会中,一个科举成功的人却需要考虑如何将子孙培养

成才,以避免家道衰落。该学者意在说明

A.时代变化促进选官制度调整

B.量能授官彰显公平公正原则

C.官僚政治较贵族政治更优越

D.用人机制影响社会价值取向

8.南京国民政府《考试法》规定:简任官以上的文官无须考试,一般电曾任荐任最高级三

年以上者升任或从有“特殊著作”或“特殊贡献”者中选任:对于一些所谓“有特殊贡献

者”也可以不通过任何考试即可由最高当权者破格提拔。该条款的实施

A.体现了制度的开放性和平等性 B.存在任用亲信拉帮结派的隐患

C.有助于文官的政治与管理分离 D.有助于保持行政的连续与稳定

9. 19世纪中后期以英美为代表的西方国家陆续建立起文官制度。文官面向公民,通过考

试的办法择优录取,文官在政党间保持中立,完成自己的本职工作。西方文官制度

A.提升了政府的管理水平 B.消除了政党政治的弊端

C.与中国科举制初衷一致 D.为工业化提供政治前提

10. 1829年3月,杰克逊总统上台后,认为取胜的政党应该把公职作为战利品分给该党的

支持者。这一制度所依据的是任职者对执政党的“忠诚”而非能力,后逐渐暴露出其严重

的危害如:腐败盛行,政党的更迭导致公职人员大量更换,破坏了政府工作的连续性,降

低了行政效率。材料意在说明

A.美国民主政治的发展 B.美国文官制度的弊端

C.文官制度改革的必要 D.政党分肥制一无是处

11.宋朝基于五代的残杀,大量任用文人,支持文人群体建立儒家思想体系。这体系的建立使人们的价值观发生了巨大改变,人们的思想也加以固化。读书人忠君爱国,关爱苍生。地方上士人上承官府法令、协助朝廷事务,下安抚团结乡里,组织百姓生产。材料旨在说明

A.宋朝重要官职都由文人担任 B.儒学体系可以稳定社会统治

C.’文人执政利于办事效率提升 D.宋朝地方权力分配比较合理

12.人们的生老病死、婚丧嫁娶,基督教会都要介入。教会尽管本身藏污纳垛,但时刻不

忘告诫人们必须孝敬父母,不许偷盗、奸淫、杀人、贪恋别人财物等,要求人们逆来顺受,

忍受世间的一切卉苦。由此可见,基督教的宗教伦理

A.让人们忍耐顺从死后进入极乐世界

B.适应了新兴资产阶级对人性的要求

C.努力为封建统治者的政治要求服务

D.具有引导人们积极向善的教化功能

13.李慕白于1958年所作的《边收边种》(如图所示)将女性作为主要描绘对象,画面中·挽起裤脚的女子站在水田中,长期劳作使女子小腿和手臂呈现出肌肉线条美,齐耳短发也为女子增添了灵动感。这一绘画

A.彰显了健康向上的审美趋向

B.反映了土地改革运动的进程

C.折射出当时浮夸现象的盛行

D.表明女性是农村劳动的主体

14. 1689年《尼布楚条约》签订之时,清朝有一些加强东北边防、设立中俄界碑、绘制实

测舆图等边界观念。之后,议政王大臣等将中俄平等的划界订约修饰成清朝对俄国的一种

恩惠;乾隆要求沙皇对其臣服,对俄政策重回“朝贡礼”路线。这表明

A.传统边界因中俄订约划界而动摇 B.天下观念的持续稳固与强化

C.中国近代国界观念的形成受制约 D.清朝疆土频遭割让藩属丧失

15.有学者指出:亚洲的未来将在很大程度上取决于中国和美国的远见,以及两国在多大程

度上认同对方的地区历史角色……美国笃信自己的理想具有普世价值,声称自己有义务传

播这些思想, 这一信念常常成为美国的驱动力:中国则不同。村料意在表明

A.中美远见决定了亚太地区的未来 B.中美观念的分歧影响着亚太局势

C.政治格局多极化制约了美国发展 D.中国崛起挑战了美国的霸权主义

16.有学者认为:“在世界民族国家发展史上,西欧民族国家的构建具有典型意义。经历了

从传统国家到绝对主义岛家,再到近代民族国家的转变。其国家构建的过程实际上是权力

的集中化与理性化过程。”对此理解正确的是

A.“民族国家的构建’’强化了欧洲天主教会的统治

B.“绝对主义国家”在中世纪与城市自治冲突较大

C.“西欧传统国家”下王权有力地维护了社会秩序

D. “近代民族国家”意味着对封建王权的逐渐背弃

二、非选择题:(本大题共4小题。1 7题1 3分,1 B题1 2分,19题14分,20题1 3分,

共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 战国时代,中国即已走向统一。孟子“定于一”的思想是当时的共同理解,罗马统一地中海,也是延续泛希腊化文化的弥漫各处。秦灭六国后未闻秦军戍守六国故地。汉兴之后,也没有汉军戍守内地的历史记载。罗马兵团大多随统帅将领留戍征服地区。秦朝统一天下以前,七国已纷纷建立郡县二级的地方行政体系。秦汉地方长官通常不由本籍人出任,中央又有刺史监察地方官员,不必依赖军队即足以统治广土众民。罗马帝国本部是泛希腊化的天下,但周边地区族群成分处处不同,不能建立类似中国的郡县制度,只能依赖戍军控制属地。从文化角度看,秦以法家治国,不过是儒家的变种,汉代以外儒内法为根本,儒家士大夫积极推行儒家教化。所以中国能保持相当一致的文化同质性,文化认同足以维系共同体的延续不散。罗马以军事力量控制庞大帝国,并不存心以教化的力量建立主流思想。从经济层面看,大路、支线以及河流航道,编织成一个相当固定的交流网络,将中国本部紧密联系为互相依存的整体。罗马地区性的经济网络是构成庞大交换网的成分,庞大的经济体系一旦破裂,其中个别的成分便没有再求重整的迫切需要。

一一摘编自许倬云《万古江河》

(l)据材料并结合所学知识,分别概括秦汉帝国与罗马帝国的特点。(6分)

(2)据材料并结合所学知识,比较二者国家治理的异同,(4分)并简析秦汉国家治理对中国历史的意义。(3分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一

一捕编自《普通高中历史地图册》

材料二 工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题……工业革命犹如经济魔棍,点化出了19世纪中叶英国政治改革的浪潮,选举与考试相配套的文官制度由此诞生了。…资产阶级兴起之时就提出的天赋人权、人人平等、主权在民的思想经过几百年的发展,已经深入人心。人们开始崇尚理性,反对等级制度和封建特权,追求自由竞争和机会均等。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)据材料一并结合所学知识,概括从汉朝至清朝前期我国人才选拔的变化趋势。(8分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出中国古代科举制与英国近代文官制度产生背景的不同。

(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 传统国际法将战争看作是推行国家政策、解决国际争端的合法手段。进入20世纪,这种传统观念逐步被否定。1919年《国际联盟盟约》提出各缔约国要“承担不从事战争之义务”……巴黎《非战公约》否定了“战争权”的合法性,明确表达了世界各国力求避免战争的共同追求。第二次世界大战后, 《联合国宪章》将“维护国际和平与安全”作为联合国的首要宗旨……但国际法依然不断地受着挑战与考验。

——摘编自杨和平《20世纪:战争、和平与国际法》等

结合材料一国际法的发展历程,以历史短文的形式证明材料二中作者的观点。

(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合:逻辑严密,条理清晰)。(12分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 北宋儒家“关中学派”代表吕大钧兄弟受《周礼》《礼记》的影响,订立《吕氏乡约》。这是我国历史上第一部乡约乡规,其主要内容有:一是德业相劝,即互勉于修身齐家之事;二是过失相规,如戒酗酒,戒赌博,戒斗殴等:三是礼俗相交,即乡党之间要有长幼之序,相亲相敬之礼;四是患难相恤,包括防盗,防灾,防疫,恤贫,恤孤等。在此基础上,又细化为更为具体的条款,以约束和规范乡民的个人行为。有学者认为,《吕氏乡约》“于君政官治之外别立乡人自治之团体,尤为空前之创制”。

一摘编自党晓虹《中国传统乡规民约研宄》等

材料二 王阳明平南赣乱之后,举乡约告谕乡民,以“和尔邻里,齐尔姻族,死丧相助,患难相恤,息讼罢争”。《乡约》中,王阳明要求乡民做“一念而善”的善人,注重修身,内察自省,防止“一念而恶”成为“恶人”。针对民众过恶,王阳明的惩戒方法不在于“请兵灭之”,而在于使乡约之民“兴其善念”。阳明镇守南赣三年,“赣俗丕变,赣人多为良善”。

——整理自王雅克等《王阳明<南赣乡约>的基层社会治理思想研究》

(l)据材料一,简要指出《吕氏乡约》的特点,(6分)结合所学知识分析宋代乡约出现的原因。(4分)

(2)据材料二,概括王阳明推行《乡约》的社会价值。(3分)

射阳县中2023-2024学年高二上学期10月月考

历史试卷参考答案

一、选择题

1-5: CACCC 6-10: CDBAC 11-16: BDACBD

二、非选择题

17.(1)(6分)秦汉帝国特点:思想文化高度统一;地方行政管理制度行之高效;强调教

化的作用:地区间经济联系密切。(任意3点)

罗马帝国特点:受希腊文化影响大;依赖军事征服和军事控制;缺乏高度认同的文化:地

区间经济联系不够密切。(任意3点)

(2)(7分)同:都建立起君主制度,君主大权独揽;借鉴前世的治理经验。

异:秦汉帝国建立起郡县制,有效控制地方,罗马帝国对地方管理松散,依赖军事控制地

方/秦汉帝国建立起有效的地方行政制度,罗马帝国依赖军事力量控制地方;秦汉帝国以文

化认同巩固政治统一,罗马帝国没有建立文化共同体;秦汉帝国经济体系稳定性强,罗马

帝国经济体稳定性弱。(任意2点)

意义:有助于增强华夏认同,推动民族交融:有利于统一多民族国家的巩固与发展:促进

了各地区各民族之间的经济文化交流:奠定了中国疆域的基本版图:开创了大一统中央集

权国家的基本治理模式。(任意3点)

18. (12分)

近代以来,西方国家主权意识增强,国家利益和宗教纷争加剧,为减少武力冲突(战争)国际法诞生。

从1625年至20世纪以来,国际法始终以避免战争和维护和平为中心;始终渐进性发展,且不断扩大其应用范围(从诞生地欧洲外扩至美洲、亚洲等世界其他地区)。20世纪以来的两次世界大战,大大推动了国际法的发展。从国联的“全体一致”到《联合国宪章》的“大国一致”,国际法不仅具有世界性,而且具有很强的可操作性,这大大保障了战后的世界的和平。但由于国家利益冲突,历史遗留问题迟而未决,再加上霸权主义、单边主义的存在,国际法依然面临挑战。

19.(1)变化趋势:(8分)

人才来源:由黄河中下游中原地区向东都和长江流城转移,区域范围扩大。

选才规模:人数增多,选官基础不断扩大。

选拔方式:由荐举到定门第再到考试,趋向公开公平。

选官权力:从地方逐渐收归中央。

(2)不同:(6分)

20.(1)特点:受儒家思想的影响;重视规范乡民的道德行为(道德教化),强调互助互勉:

强调自治。(6分)

原因:理学的形成:科举制的推行:知识分子进入国家政治体系:士大夫社会责任感和主体

意识的增强。(4分)

(2)社会价值:宗族互助,和谐乡里;教化百姓,移风易俗;奖善劝诫,稳定秩序。(3分)

同课章节目录