第10课 辽夏金元的统治 课件(共26张PPT)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(共26张PPT)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

元朝以前的中国历史,包括汉唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方政权的影响,中国在变成了“大中国”。

——张帆《元朝开启了“大中国”时代》

第10课 辽夏金元的统治

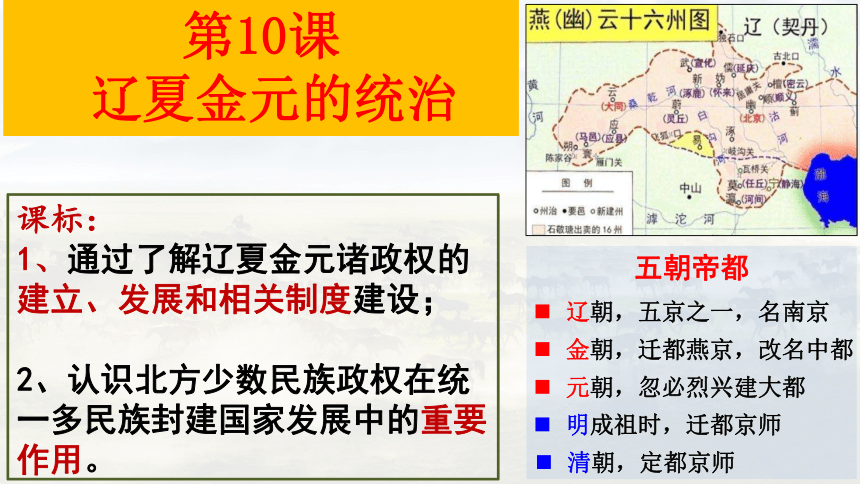

清朝,定都京师

辽朝,五京之一,名南京

金朝,迁都燕京,改名中都

元朝,忽必烈兴建大都

明成祖时,迁都京师

五朝帝都

课标:

1、通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设;

2、认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

第10课

辽夏金元的统治

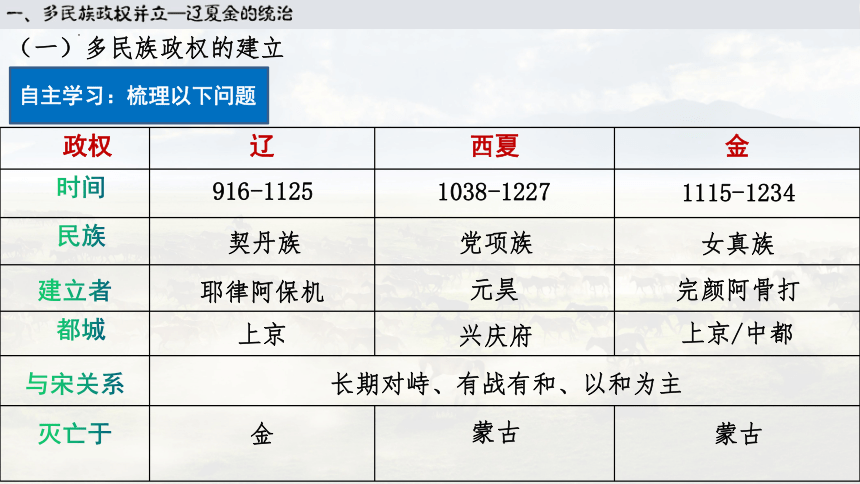

(一)多民族政权的建立

政权 辽 西夏 金

时间

民族

建立者

都城

与宋关系

灭亡于

契丹族

916-1125

耶律阿保机

上京

金

1038-1227

1115-1234

党项族

元昊

兴庆府

蒙古

女真族

完颜阿骨打

上京/中都

蒙古

长期对峙、有战有和、以和为主

自主学习:梳理以下问题

一、辽与西夏

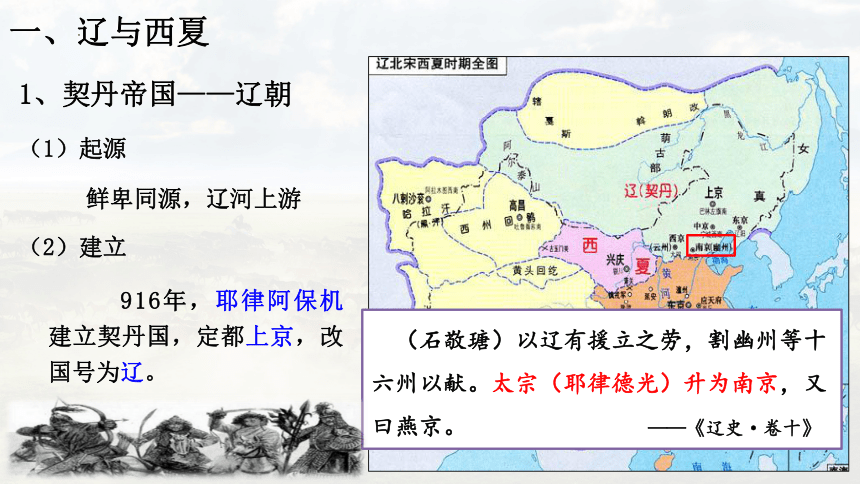

(石敬瑭)以辽有援立之劳,割幽州等十六州以献。太宗(耶律德光)升为南京,又曰燕京。 ——《辽史·卷十》

1、契丹帝国——辽朝

(1)起源

鲜卑同源,辽河上游

(2)建立

916年,耶律阿保机建立契丹国,定都上京,改国号为辽。

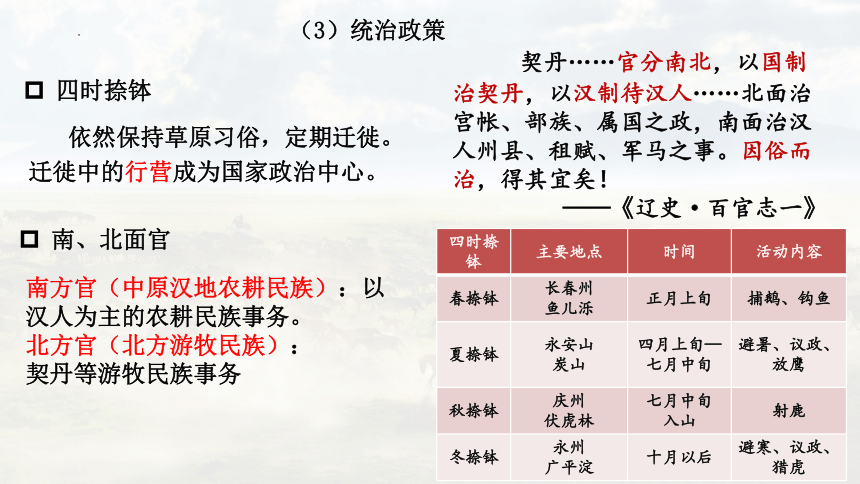

(3)统治政策

四时捺钵

依然保持草原习俗,定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

南、北面官

南方官(中原汉地农耕民族):以汉人为主的农耕民族事务。

北方官(北方游牧民族):

契丹等游牧民族事务

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州 伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州 广平淀 十月以后 避寒、议政、

猎虎

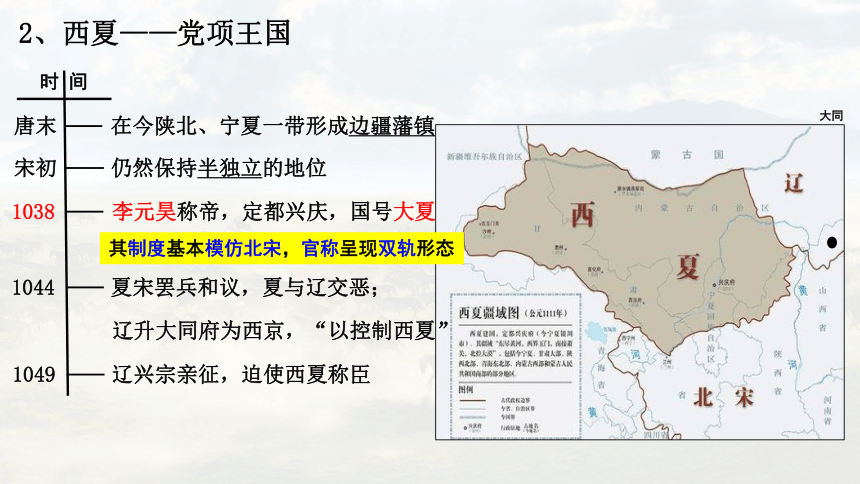

2、西夏——党项王国

大同

仍然保持半独立的地位

宋初

李元昊称帝,定都兴庆,国号大夏

1038

1044

夏宋罢兵和议,夏与辽交恶;

辽升大同府为西京,“以控制西夏”

1049

辽兴宗亲征,迫使西夏称臣

在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇

唐末

时 间

其制度基本模仿北宋,官称呈现双轨形态

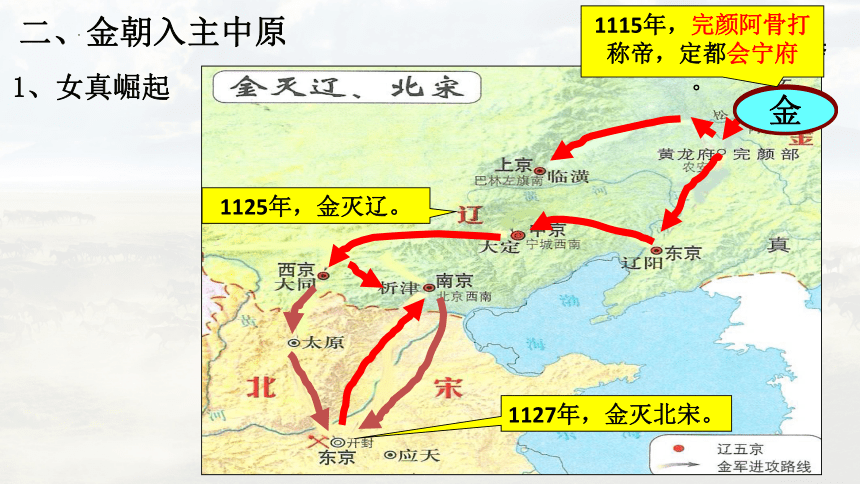

1125年,金灭辽。

1127年,金灭北宋。

女真

金

二、金朝入主中原

农牧并举

1、女真崛起

1115年,完颜阿骨打称帝,定都会宁府

。

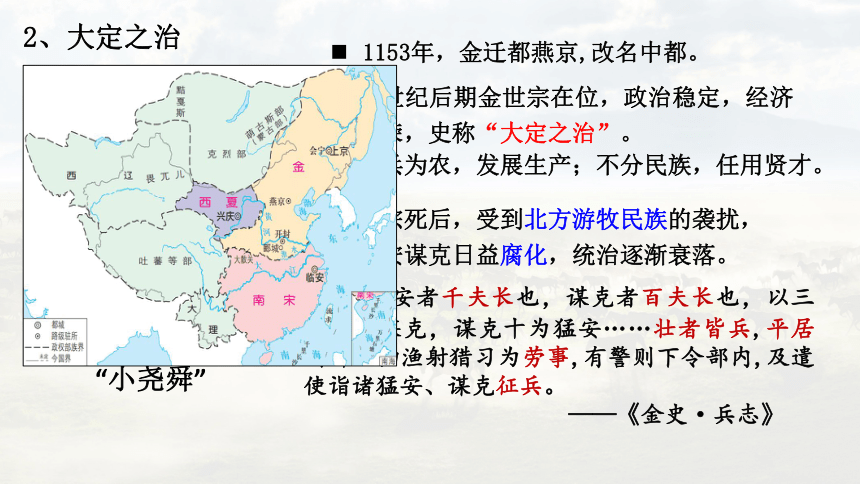

2、大定之治

12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”。

放兵为农,发展生产;不分民族,任用贤才。

金世宗

“小尧舜”

世宗死后,受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克日益腐化,统治逐渐衰落。

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

1153年,金迁都燕京,改名中都。

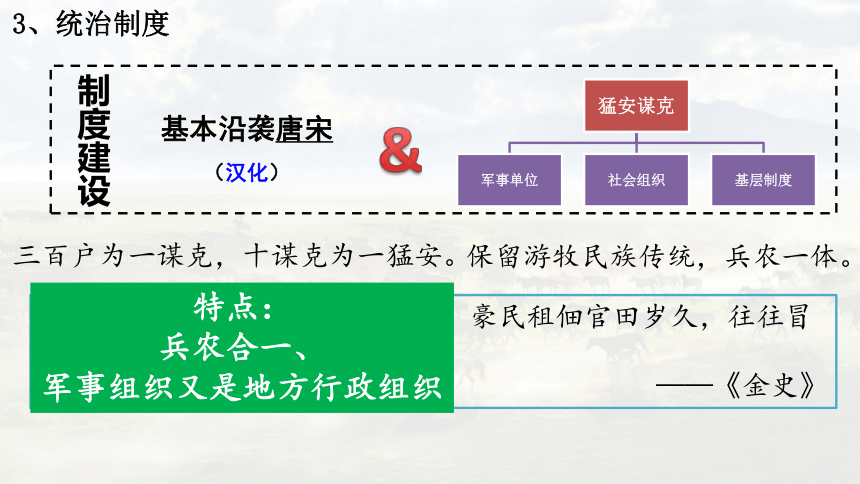

3、统治制度

基本沿袭唐宋

(汉化)

&

制度建设

三百户为一谋克,十谋克为一猛安。

保留游牧民族传统,兵农一体。

“近得猛安谋克所给官地皆薄瘠,豪民租佃官田岁久,往往冒为己业,令拘籍之。”

——《金史》

特点:

兵农合一、

军事组织又是地方行政组织

问题探究

政权分布特点:横跨农耕区和游牧区;

多个少数民族政权与汉族政权长期并存;

少数民族政权逐步深入汉族居住区。

观察下图,分析辽夏金政权分布有何特点?

重点讨论

联系辽夏金的制度建设,如何认识辽、西夏、金的管理制度?

1、特点:

①学习汉族政治制度、同时保留本民族

的特色

②“蕃汉分治”、因俗而治

2、原因:

辽夏等统治的北方地区和汉族的经济文化发展水平及生活方式存在差异

3、评价:①是对先进封建文明的肯定

②促进少数民族的封建化

③有利于民族交融

王朝 政治制度

辽 南北面官制、

四时捺钵制

西夏 一套制度,两种称谓

金 沿袭唐宋制度、

猛安谋克制

三、从蒙古崛起到元朝统一

成吉思汗

克烈部

塔塔尔部

乃蛮部

篾儿乞部

蒙古部

1206年,铁木真统一草原各部,称为成吉思汗。

1218年

灭金

1211年

1234年

1205年

1215年

1227年

1227年,成吉思汗去世

二、多民族国家统一——元朝的统治

蒙古建立

1206

1218

蒙古灭西辽

1234

蒙古灭金

1271

元朝建立

1276

元灭南宋

1279

元朝统一

1368

元朝灭亡

铁木真

1260

忽必烈即位

1227

蒙古灭西夏

元朝(1271-1368年)

元朝是中国历史上第一个由少数民族建立的大一统王朝。

(一)元朝的建立与统一

大元王朝

西亚、东欧:三次西征远抵伏尔加河、匈牙利、叙利亚

1227灭西夏

1234灭金

西战

南攻

东征

1279灭南宋

三征越南

一征爪哇

两征日本

1227灭大理

二、多民族国家统一——元朝的统治

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

御史台(监察)

枢密院(军事)

左丞相、右丞相、平章政事

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

元:中书省一省制

皇帝

特别注意:唐中书省:中央决策机构之一,负责起草诏令

元中书省:宰相机构,全国最高的行政机构

(二)元朝巩固统一

重点讨论

面对广阔疆域,大哉乾元,何以为治?

①中央官制:一省两院【中书省、枢密院、宣政院】

(二)元朝巩固统一

重点讨论:

面对广阔疆域,大哉乾元,何以为治?

②交通:驿站制度

(1)驿道:修筑了四通八达的驿道。

(2)驿站:为公差人员提供交通和生

活服务,并运输官府物资

(3)急递铺:传递文书

意义:

(1)有利于加强中央集权

(2)促进交通运输的发展

(3)推动经济文化的交流

◎元代急递铺令牌

二、多民族国家统一——元朝的统治

(1)含义:

当时中央的宰相机构是中书省,委派官员代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。

(2)性质:

既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

③地方行政制度:行省制

◎元朝疆域图

地方

行省·10个

路、府、州、县、宣慰司

中央

腹里(河北、山东、山西)

重点讨论

(二)元朝巩固统一

面对广阔疆域,大哉乾元,何以为治?

(二)元朝巩固统一

史料实证

以下材料反映了行省制的哪些特点?

③地方行政制度:行省制

材料一:行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。” ——《元史·百官志七》

材料二:行省“诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。 ——《元史·百官志七》

材料三:元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

(3)特点

①辖区广阔,军政大权集中;

②行省受制于中央,权力大而不专,中央集权与地方分权相结合;

③打破“山川形便”,采取 “犬牙交错”政区划分方式。

二、多民族国家统一——元朝的统治

③地方行政制度:行省制

武夷山

南 岭

唐 朝

元

朝

利:使行省失去扼险而守、割据称雄的地理环境;

削弱了地方的经济、文化认同感。

弊:不利于地方的农业经济发展和长治久安,增加了管理层次。

材料一:元代……的区划“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,合湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,淮东淮南,汉南汉北,州县错集而淮汉之险失,汉中附秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失”。

——朱绍侯等主编《中国古代史》

山川形便

犬牙交错

(二)元朝巩固统一

史料实证:

如何看待元朝的行政区划从山川形便走向犬牙交错?

二、多民族国家统一——元朝的统治

③地方行政制度:行省制

(二)元朝巩固统一

史料实证:

结合课本61页元朝形势图,总结元代行省制的影响

材料一:行省辖区广阔,权力集中,地方军、政、财权无所不统……中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

——张帆《中国古代简史》

材料二:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

----《元史·地理志》

材料三:行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

①行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;

②有利于加强中央集权,巩固多民族国家统一。

③促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展。

④它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

重点讨论

元朝如何加强对边疆地区的管理?

吐蕃地区:萨班归附,设宣政院

西域:设北庭都元帅府、宣慰司

台湾:设澎湖巡检司

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。 —《元史·地理志》

西藏地区和台湾开始归属中央政权的管理

元朝形势图

③地方行政制度:边疆管理

(二)元朝巩固统一

(二)元朝巩固统一

④民族政策:四等人制

按征服的先后排等级

这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。

—— 摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)目的:保障蒙古贵族的统治利益

(2)特点:浓厚民族差别对待、民族压迫色彩与急速民族融合并存。

(3)评价:民族矛盾更加尖锐,但民族间的交往和交融也得到进一步发展

回

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

等级 名称 民族

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 主要是西夏、畏兀儿、回回等

三 汉人 北方的汉族、契丹、女真人等

四 南人 原南宋统治区的居民

(三)元朝的灭亡

二、多民族国家统一——元朝的统治

(1)原因:

民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

【拓展】民族矛盾、阶级矛盾、自然因素、统治阶级腐败等。

(2)概况:

元朝灭亡后,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原,大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族融合。

(3)结果:

1351年,韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的红巾军起义爆发。

原属红巾军的朱元璋独树旗帜,1368年正月在南京称帝,建立明朝。

1368年8月,明军攻陷元大都,元朝灭亡。

课本拓展

习题训练

3、史书记载:“契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”以上描述所反映的辽的国家治理特点是( )

A.民族分化 B.民族自治

C.军事管制 D.因俗而治

4、图7为《金史》卷五十五《百官志》中关于尚书省的记载。这说明金朝( )

A.认识到中原文化的先进性

B.完全采用汉族统治方式

C.提高了中央政府行政效率

D.重用文人加强君主专制

D

A

尚书令一员,正一品,总领纪纲,仪刑端揆。左、右丞相各一员,平章政事二员,从一品,为宰相,掌丞天子,平章万机。参知政事二员,从二品,为执政官,为宰相之贰,佐治省事。

习题训练

5、成吉思汗于1206年统一蒙古草原,建号“大蒙古国”。1271年,忽必烈采用《易经》”大微乾元”卦辞,建国号为“大元”,寄托美好寓意的同时,更是为了赓续汉唐正统。据此可知,忽必烈意在( )

A.彰显承接中原王朝之名 B.推动蒙古的崛起

C.巩固江南地区统治秩序 D.张扬先辈的精神

6、《元史》记载“行中书省掌国庶务,统郡县,镇边鄙”、“军国重事,无不领之”。而元人赵天麟所说:“今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓于审力之形矣”,由此可知元朝行省制度( )

A.行省长官有较大独立性 B.君主专制统治达到顶峰

C.行省权力较大,但受到中央节制 D.重视对地方官员的监察

A

C

【课堂总结】

辽夏金元的统治

辽朝

西夏

金朝

元朝

起源——契丹族

建立:916年,耶律阿保机

统治政策:南北面官、四十捺钵

起源——党项族

建立:1038年,元昊,兴庆府

统治政策:北宋制度、两套官称

起源——女真族

建立:1115年,完颜阿骨打

猛安谋克制

从大定之治到走向衰落

民族崛起

统治政策:行省制度等

民族关系

元朝的灭亡

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”。

——张帆

元朝以前的中国历史,包括汉唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方政权的影响,中国在变成了“大中国”。

——张帆《元朝开启了“大中国”时代》

第10课 辽夏金元的统治

清朝,定都京师

辽朝,五京之一,名南京

金朝,迁都燕京,改名中都

元朝,忽必烈兴建大都

明成祖时,迁都京师

五朝帝都

课标:

1、通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设;

2、认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

第10课

辽夏金元的统治

(一)多民族政权的建立

政权 辽 西夏 金

时间

民族

建立者

都城

与宋关系

灭亡于

契丹族

916-1125

耶律阿保机

上京

金

1038-1227

1115-1234

党项族

元昊

兴庆府

蒙古

女真族

完颜阿骨打

上京/中都

蒙古

长期对峙、有战有和、以和为主

自主学习:梳理以下问题

一、辽与西夏

(石敬瑭)以辽有援立之劳,割幽州等十六州以献。太宗(耶律德光)升为南京,又曰燕京。 ——《辽史·卷十》

1、契丹帝国——辽朝

(1)起源

鲜卑同源,辽河上游

(2)建立

916年,耶律阿保机建立契丹国,定都上京,改国号为辽。

(3)统治政策

四时捺钵

依然保持草原习俗,定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

南、北面官

南方官(中原汉地农耕民族):以汉人为主的农耕民族事务。

北方官(北方游牧民族):

契丹等游牧民族事务

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州 伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州 广平淀 十月以后 避寒、议政、

猎虎

2、西夏——党项王国

大同

仍然保持半独立的地位

宋初

李元昊称帝,定都兴庆,国号大夏

1038

1044

夏宋罢兵和议,夏与辽交恶;

辽升大同府为西京,“以控制西夏”

1049

辽兴宗亲征,迫使西夏称臣

在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇

唐末

时 间

其制度基本模仿北宋,官称呈现双轨形态

1125年,金灭辽。

1127年,金灭北宋。

女真

金

二、金朝入主中原

农牧并举

1、女真崛起

1115年,完颜阿骨打称帝,定都会宁府

。

2、大定之治

12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”。

放兵为农,发展生产;不分民族,任用贤才。

金世宗

“小尧舜”

世宗死后,受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克日益腐化,统治逐渐衰落。

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

1153年,金迁都燕京,改名中都。

3、统治制度

基本沿袭唐宋

(汉化)

&

制度建设

三百户为一谋克,十谋克为一猛安。

保留游牧民族传统,兵农一体。

“近得猛安谋克所给官地皆薄瘠,豪民租佃官田岁久,往往冒为己业,令拘籍之。”

——《金史》

特点:

兵农合一、

军事组织又是地方行政组织

问题探究

政权分布特点:横跨农耕区和游牧区;

多个少数民族政权与汉族政权长期并存;

少数民族政权逐步深入汉族居住区。

观察下图,分析辽夏金政权分布有何特点?

重点讨论

联系辽夏金的制度建设,如何认识辽、西夏、金的管理制度?

1、特点:

①学习汉族政治制度、同时保留本民族

的特色

②“蕃汉分治”、因俗而治

2、原因:

辽夏等统治的北方地区和汉族的经济文化发展水平及生活方式存在差异

3、评价:①是对先进封建文明的肯定

②促进少数民族的封建化

③有利于民族交融

王朝 政治制度

辽 南北面官制、

四时捺钵制

西夏 一套制度,两种称谓

金 沿袭唐宋制度、

猛安谋克制

三、从蒙古崛起到元朝统一

成吉思汗

克烈部

塔塔尔部

乃蛮部

篾儿乞部

蒙古部

1206年,铁木真统一草原各部,称为成吉思汗。

1218年

灭金

1211年

1234年

1205年

1215年

1227年

1227年,成吉思汗去世

二、多民族国家统一——元朝的统治

蒙古建立

1206

1218

蒙古灭西辽

1234

蒙古灭金

1271

元朝建立

1276

元灭南宋

1279

元朝统一

1368

元朝灭亡

铁木真

1260

忽必烈即位

1227

蒙古灭西夏

元朝(1271-1368年)

元朝是中国历史上第一个由少数民族建立的大一统王朝。

(一)元朝的建立与统一

大元王朝

西亚、东欧:三次西征远抵伏尔加河、匈牙利、叙利亚

1227灭西夏

1234灭金

西战

南攻

东征

1279灭南宋

三征越南

一征爪哇

两征日本

1227灭大理

二、多民族国家统一——元朝的统治

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

御史台(监察)

枢密院(军事)

左丞相、右丞相、平章政事

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

元:中书省一省制

皇帝

特别注意:唐中书省:中央决策机构之一,负责起草诏令

元中书省:宰相机构,全国最高的行政机构

(二)元朝巩固统一

重点讨论

面对广阔疆域,大哉乾元,何以为治?

①中央官制:一省两院【中书省、枢密院、宣政院】

(二)元朝巩固统一

重点讨论:

面对广阔疆域,大哉乾元,何以为治?

②交通:驿站制度

(1)驿道:修筑了四通八达的驿道。

(2)驿站:为公差人员提供交通和生

活服务,并运输官府物资

(3)急递铺:传递文书

意义:

(1)有利于加强中央集权

(2)促进交通运输的发展

(3)推动经济文化的交流

◎元代急递铺令牌

二、多民族国家统一——元朝的统治

(1)含义:

当时中央的宰相机构是中书省,委派官员代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。

(2)性质:

既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

③地方行政制度:行省制

◎元朝疆域图

地方

行省·10个

路、府、州、县、宣慰司

中央

腹里(河北、山东、山西)

重点讨论

(二)元朝巩固统一

面对广阔疆域,大哉乾元,何以为治?

(二)元朝巩固统一

史料实证

以下材料反映了行省制的哪些特点?

③地方行政制度:行省制

材料一:行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。” ——《元史·百官志七》

材料二:行省“诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。 ——《元史·百官志七》

材料三:元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

(3)特点

①辖区广阔,军政大权集中;

②行省受制于中央,权力大而不专,中央集权与地方分权相结合;

③打破“山川形便”,采取 “犬牙交错”政区划分方式。

二、多民族国家统一——元朝的统治

③地方行政制度:行省制

武夷山

南 岭

唐 朝

元

朝

利:使行省失去扼险而守、割据称雄的地理环境;

削弱了地方的经济、文化认同感。

弊:不利于地方的农业经济发展和长治久安,增加了管理层次。

材料一:元代……的区划“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,合湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,淮东淮南,汉南汉北,州县错集而淮汉之险失,汉中附秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失”。

——朱绍侯等主编《中国古代史》

山川形便

犬牙交错

(二)元朝巩固统一

史料实证:

如何看待元朝的行政区划从山川形便走向犬牙交错?

二、多民族国家统一——元朝的统治

③地方行政制度:行省制

(二)元朝巩固统一

史料实证:

结合课本61页元朝形势图,总结元代行省制的影响

材料一:行省辖区广阔,权力集中,地方军、政、财权无所不统……中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

——张帆《中国古代简史》

材料二:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

----《元史·地理志》

材料三:行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

①行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;

②有利于加强中央集权,巩固多民族国家统一。

③促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展。

④它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

重点讨论

元朝如何加强对边疆地区的管理?

吐蕃地区:萨班归附,设宣政院

西域:设北庭都元帅府、宣慰司

台湾:设澎湖巡检司

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。 —《元史·地理志》

西藏地区和台湾开始归属中央政权的管理

元朝形势图

③地方行政制度:边疆管理

(二)元朝巩固统一

(二)元朝巩固统一

④民族政策:四等人制

按征服的先后排等级

这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。

—— 摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)目的:保障蒙古贵族的统治利益

(2)特点:浓厚民族差别对待、民族压迫色彩与急速民族融合并存。

(3)评价:民族矛盾更加尖锐,但民族间的交往和交融也得到进一步发展

回

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

等级 名称 民族

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 主要是西夏、畏兀儿、回回等

三 汉人 北方的汉族、契丹、女真人等

四 南人 原南宋统治区的居民

(三)元朝的灭亡

二、多民族国家统一——元朝的统治

(1)原因:

民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

【拓展】民族矛盾、阶级矛盾、自然因素、统治阶级腐败等。

(2)概况:

元朝灭亡后,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原,大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族融合。

(3)结果:

1351年,韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的红巾军起义爆发。

原属红巾军的朱元璋独树旗帜,1368年正月在南京称帝,建立明朝。

1368年8月,明军攻陷元大都,元朝灭亡。

课本拓展

习题训练

3、史书记载:“契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”以上描述所反映的辽的国家治理特点是( )

A.民族分化 B.民族自治

C.军事管制 D.因俗而治

4、图7为《金史》卷五十五《百官志》中关于尚书省的记载。这说明金朝( )

A.认识到中原文化的先进性

B.完全采用汉族统治方式

C.提高了中央政府行政效率

D.重用文人加强君主专制

D

A

尚书令一员,正一品,总领纪纲,仪刑端揆。左、右丞相各一员,平章政事二员,从一品,为宰相,掌丞天子,平章万机。参知政事二员,从二品,为执政官,为宰相之贰,佐治省事。

习题训练

5、成吉思汗于1206年统一蒙古草原,建号“大蒙古国”。1271年,忽必烈采用《易经》”大微乾元”卦辞,建国号为“大元”,寄托美好寓意的同时,更是为了赓续汉唐正统。据此可知,忽必烈意在( )

A.彰显承接中原王朝之名 B.推动蒙古的崛起

C.巩固江南地区统治秩序 D.张扬先辈的精神

6、《元史》记载“行中书省掌国庶务,统郡县,镇边鄙”、“军国重事,无不领之”。而元人赵天麟所说:“今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓于审力之形矣”,由此可知元朝行省制度( )

A.行省长官有较大独立性 B.君主专制统治达到顶峰

C.行省权力较大,但受到中央节制 D.重视对地方官员的监察

A

C

【课堂总结】

辽夏金元的统治

辽朝

西夏

金朝

元朝

起源——契丹族

建立:916年,耶律阿保机

统治政策:南北面官、四十捺钵

起源——党项族

建立:1038年,元昊,兴庆府

统治政策:北宋制度、两套官称

起源——女真族

建立:1115年,完颜阿骨打

猛安谋克制

从大定之治到走向衰落

民族崛起

统治政策:行省制度等

民族关系

元朝的灭亡

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”。

——张帆

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进