2024人教版高中历史选择性必修2同步练习题--第五单元 交通与社会变迁(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024人教版高中历史选择性必修2同步练习题--第五单元 交通与社会变迁(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1022.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-20 14:29:26 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中历史选择性必修2同步

第五单元 交通与社会变迁

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.战国时期,各诸侯国纷纷开凿运河。据《史记》记述:“荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通沟江淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通菑济之间……有余则用溉浸,百姓飨其利。”这些运河的修建( )

A.以发展农业生产为主要目的

B.表明各诸侯国经济交往频繁

C.适应了当时争霸战争的需要

D.标志着中原统一市场的形成

2.秦朝建立后,陆续修建了以咸阳为中心的三种道路交通网络:一是向东直通燕、齐地区,向南直达吴、楚地区的驰道;二是从咸阳至九原的直道;三是北起僰道(今四川宜宾)到达滇池地区的五尺道。这些道路的修建客观上( )

A.促进了国家从分裂走向统一

B.加强了中央对地方的武力控制

C.有利于各地经济文化的交流

D.推动了统一多民族国家的形成

3.南宋的吴自牧在《梦粱录》中记载:“海商之舰,大小不等。大者五千料,可载五六百人;中等二千料至一千料,亦可载二三百人;余者谓之‘钻风’,大小八橹或六橹,每船可载百余人。”据此推断最为准确的是( )

A.宋代造船技术领先世界 B.宋代的海外贸易十分繁荣

C.宋代陆上丝绸之路中断 D.宋代指南针开始用于航海

4.古代中国通过陆、海两条对外贸易渠道,引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料、药材和琉璃等。而中国的瓷器、茶叶流行于亚、非、欧三洲,丝绸更是一度成为西方人财富和身份的象征。据此可知( )

A.丝绸之路异常繁荣

B.东西交流的范围不断扩大

C.航海技术十分发达

D.商业贸易丰富了人们生活

5.张謇曾言:“使中国各省铁路全通,则国家气象大变:商民货物之蕃息,当增十倍;国家岁入之数,亦增十倍。至于调兵之捷速,可省多营;转漕无阻,可备海梗;民间无差徭科派之困,官吏无驿站办差之累。”由此可知铁路的兴修( )

A.直接引发小农经济瓦解

B.强化了君主专制权力

C.大大提高了军队战斗力

D.推动了中国的近代化

6.1897年,上海徐家汇天文台编印的《上海报午时及风信标记专例》中说:“上海商埠,上商云集,舟舰纷纭,实为中华通商口岸之冠。每日报时报风……中华行舟者,必以先睹为快也。”这反映出当时( )

A.交通发展带有殖民色彩

B.生产生活观念日趋现代

C.新式交通工具广泛使用

D.海上贸易得到政府保护

7.下图是一幅有关民国时期老北京交通情况的漫画,其所描绘的内容说明( )

A.城市贫民生活艰难

B.社会生活方式新旧交替

C.北京交通秩序混乱

D.两次工业革命交叉进行

8.20世纪初,上海出现了从德国引进的汽车,很多人前往观看,人群中传来这样的议论:“想不到我泱泱大国,竟然要用这等洋玩意儿,真是有辱国格!”这表明( )

A.人们仍然有浓重的传统意识

B.汽车成为人们主要出行工具

C.近代上海奢侈风气最为盛行

D.人们对外来侵略的顽强抵抗

9.国民党政府在内地通过改善旧路和修建新路,形成了以贵阳、重庆为中心的西南公路网,到1943年西南五省通车里程为1.7万千米。1937年西南空运飞行里程为267万多千米,1943年增至884万千米。国民党政府旨在 ( )

A.促进西南地区经济发展

B.改变偏远地区交通落后状况

C.加强对黔渝地区的统治

D.保证战争物资供应补给充足

10.青藏铁路是通往西藏腹地的第一条铁路,也是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。1958年后,中国政府投入大量人力、物力,反复论证、勘测,克服高原冻土、高寒缺氧以及由此带来的生态保护和生命安全等难题,终于在2006年使青藏铁路全线通车。从政治角度分析,克服万难建设青藏铁路的意义在于( )

A.利于西藏地区脱贫攻坚、共同富裕

B.利于沿线少数民族地区经济发展

C.利于沿途地区的信息交流和沟通

D.加强民族团结,维护国家主权统一

11.古巴比伦某遗址中发现了4条运河,运河宽可达15米,在城市的北部和东部还发现了至少6条分支水系。主运河交汇处发现了2个港口。4条主运河将城市分为宗教、行政、墓地、居住等区域。这主要说明,古巴比伦( )

A.国家组织能力强大

B.灌溉农业发达

C.城市基础设施完善

D.海外贸易繁荣

12.19世纪上半期,当蒸汽机车轰鸣奔驰的时候,衣冠楚楚的绅士、淑女与衣衫褴褛的下层人民同挤一列火车,还得到处给别人让路。那时的保守人士惊呼,铁路会带来某种“平等化的危险”。而民主人士拍手称快,看到火车就知道封建制度是永远一去不复返了。材料主要反映了先进科技 ( )

A.造成了社会秩序的混乱

B.改变了传统的社会性质

C.促进了资本主义的发展

D.冲击了原有的社会关系

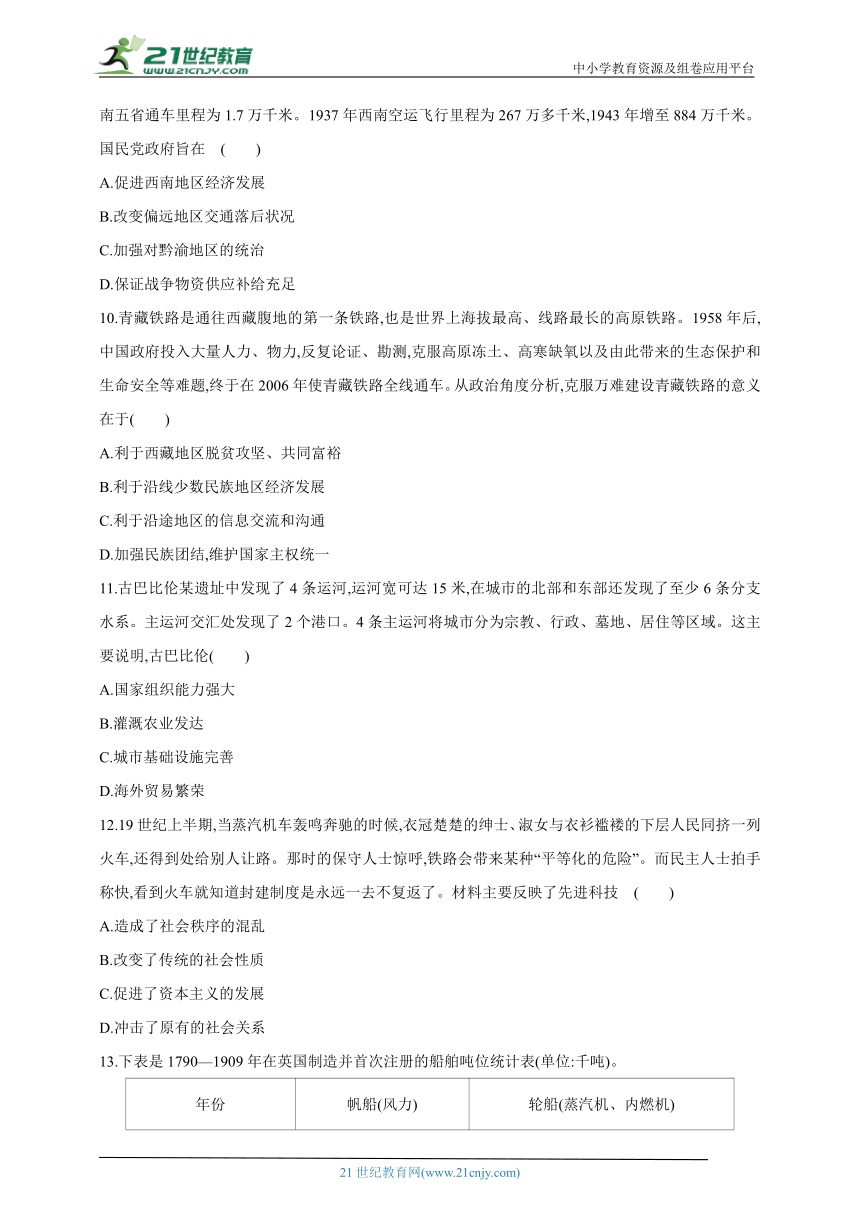

13.下表是1790—1909年在英国制造并首次注册的船舶吨位统计表(单位:千吨)。

年份 帆船(风力) 轮船(蒸汽机、内燃机)

1790—1799 79.8 0

1820—1829 80.0 3.0

1850—1859 160.0 46.3

1860—1869 206.4 107.9

1880—1889 122.6 377.2

1900—1909 37.4 674.2

上表数据主要表明这一时期英国( )

A.新旧动力航运长期并行发展

B.技术迭代呈现延续和渐进性

C.航运业近代化趋势出现反复

D.风帆动力航运持续走向衰落

14.在中世纪的英国,旅游多是贵族的活动,主要动机是对知识的追求;19世纪,大众旅游成为趋势,长途旅行、周末旅行逐渐盛行,主要动机是追求娱乐。这主要是因为( )

A.英国确立君主立宪制 B.交通工具的革新

C.文艺复兴解放了思想 D.社会财富的增加

15.20世纪二三十年代,一种新的运输模式在美国出现,即铁路公司将满载货物的半挂车拖上火车,由火车“驮”运到目的地,再安排卡车直接将半挂车拖走,被形象地称为“驮背运输”。“驮背运输”模式的出现( )

A.标志着美国全国铁路网的形成

B.确立了铁路交通的主体地位

C.突破了单一运输方式的局限性

D.有效减少了经济危机的危害

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统,并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官。秦统一中国后,以咸阳为中心,修筑了东至渤海、南至江浙的两条“驰道”及连接陕甘蒙的军事设施“直道”,最宽处可供许多驾马车并排行驶。汉代道路修筑和养护已达一定水平,驰道两旁置有林荫。东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎。隋唐时期,全国的道路再现繁荣,修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统。宋朝由于受到辽金的进攻,交通范围大大缩减。元明清时期,中国陆路交通兴盛发达。

——摘编自赵云旗《中国古代交通》等

材料二 两次世界大战结束后,小汽车在美国得到迅速普及,公交系统逐渐退化,人车矛盾突出。这一时期,洲际高速路网的建设全面完成。20世纪90年代后期,随着“冰茶法案”“续茶法案”等法案的颁布,美国城市交通系统发生了转变,由原来的小汽车单一模式向包含公交、步行等在内的多模式交通体系转变。面对郊区化和大都市区的城市发展,美国形成了城市精明增长理论及新城市主义理论。交通系统研究从早期解决人车冲突开始,最终形成了邻里单位理论、雷德朋人车分流理论。

——摘编自叶建红、施雪莹等

《欧美城市与交通发展演进的历史分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代道路交通的主要特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战后美国交通体系发展的背景。(6分)

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 京杭运河自隋代开通之后,虽然路线几经变迁,但是历代朝廷无不极其重视大运河的维护疏浚,这是因为运河承担着漕运——这一维系王朝正常运转的重要活动。自隋至清,无不如此。清代前期,为了维持漕运的需要,清政府不惜耗费巨资,对京杭运河精心维护,以保证王朝生命线的畅通。在漕运的带动下,大运河商贸兴旺,由此带动运河沿线地区城乡经济的发展,使运河沿线的城乡经济一派繁荣景象。清代中期以后,漕粮改行海运,再加上黄河决口、战争等原因,运河渐趋衰落。随着轮船、火车等近代交通工具的使用,京杭运河在经历前期的兴盛之后,最终被铁路和海运所取代。

——摘自孙金浩《清中期以后京杭大运河

衰落对运河地区城乡经济的影响》

材料二 英国运河时代(1761—1835年)。英国近代第一条运河是1757年开通的连接圣海伦斯煤矿与默西河的桑基运河。随之布里奇沃特运河于1761年7月通航,它同1830年利物浦—曼彻斯特铁路通车一样,成为英国运输史上的重大转折点。该运河通航后运费大减,丰厚利润的“示范效应”刺激起第一次投资高潮,一大批运河法案如雨后春笋般涌现。布里奇沃特运河通航至美国独立战争爆发之前,此时主要立足于中北部工业城镇向四周扩散。18世纪80年代下半期,随着经济发展步伐的明显加快,运河开凿业掀起第二次高潮,运河兴建遍及全国。1835年伯明翰—曼彻斯特运河的竣工通航,标志着英国运河系统的构建基本结束。英国近代运河体系的最后一笔由19世纪90年代曼彻斯特轮渡运河的疏通完成。

——摘编自邵会莲《英国工业革命中运河运输业发展的经验教训》

(1)据材料一并结合所学知识,指出大运河作为“王朝生命线”的主要表现,并概括大运河衰落的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国进入运河时代的原因。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 南北美洲和澳大利亚不但在种族上,而且在经济上被欧化。1763年以前,这些大陆上的欧洲殖民地主要限制在沿海一带。但在后一世纪中,大陆的内地被横越。工业革命通过提供必需的机械和技术,使由陆路侵入成为可能。如果没有从海岸导向内地的道路、没有连接河道的运河、没有横跨大陆的铁路和电报、没有往返于大河和沿海航道上的汽船、没有能割除大草原草皮的农业机械、没有征服诸土著民族的连发枪,荒野原是不可能被征服的。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

结合材料与所学世界近代史的相关知识,围绕“交通与社会变迁”自拟一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟的论题,阐述须史论结合,有史有据)

19.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清代在传统驿传基础上构建了涵盖驿、站、塘、台、所、铺等机构完备的驿传系统,并依据国家治理的需要,适时进行调整,使其功能扩展到了维护边疆稳定、建设交通网络、递运、发展地区经济、维护地方治安、收管流犯等方面。为了维持全国驿传体系运转,清政府每年拨银300多万两,并在《大清律》中专设《邮驿律》规范驿事。驿传体系作为官方信息、物资、人员传递机构,曾以高效、快捷的特征服务于清代国家治理。但晚清以来,军政大事的处理要求清王朝迅速高效地进行应对,而传统驿传体系却无法为清王朝提供高效有力支撑,同时外国在华设立的通信机构既侵犯了中国邮政主权,又给中国创办邮政以示范。清代驿传体系在多重因素的作用下不得不向着裁撤传统驿传、推广现代邮政的方向发展。

——摘编自李家涛《近代中国国家治理能力的演进:以驿邮转型为例》

材料二 1980年,中国邮政与世界邮政接轨,首创国际特快专递业务。1985年,我国进出境快件仅为390件,而到1994年,进出境快件达到147 581件。随着国内经济的快速发展,中国邮政于1985年成立服务于国内业务的中国速递服务公司(EMS),到1992年底,全国特快专递业务规模为近960万件,2016年,邮政特快专递业务量达2 412 327.3万件。1993年我国首家民营快递企业——顺丰速运诞生。2009年,全国特许加盟民营快递企业的营业收入达到275亿元,占国内快递市场份额的58%左右,2014年,民营快递的营业网点数已超过107 000个。近年来,我国快递服务的发展出现了新思路,比如,菜鸟网络将“互联网+”、电子商务与快递业结合,利用移动互联网、物联网、大数据、云计算、智能化等信息技术,建立全国性的智慧快递网络,使快递服务更具安全性和快捷性,并引领未来我国快递的服务发展方向。

——摘编自苑春荟、毕映莲《中国快递业发展历程探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代驿传制度的主要特点,并分析推动传统驿传制度向近代邮政体系转变的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪80年代以来我国邮政事业出现的主要变化,并分析这些变化产生的历史背景。(7分)

答案与解析

第五单元 交通与社会变迁

1.C 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.B 8.A

9.D 10.D 11.A 12.D 13.B 14.B 15.C

1.C 材料反映了战国时期各国纷纷开凿运河,且运河分布遍及南北,既有中原地区的鸿沟贯通多国及河流,又有吴、楚、齐等地的运河连接多地。结合所学可知,这些运河的修建便利了各国军需物资的运输,适应了当时争霸战争的需要,故C项正确。材料“有余则用溉浸,百姓飨其利”反映了运河的修建不是以发展农业生产为主要目的的,故A项错误;B项在材料中没有体现,故排除;仅从运河开通,无法说明统一市场的形成,故D项错误。

2.C 根据材料并结合所学可知,秦朝建立后所修建的通向各个方向的交通网络,客观上有利于加强各地区之间的交流和联系,C项正确。秦朝建立后全国已经统一,故A项错误;材料主旨强调的是秦朝修建交通网络的客观影响,加强中央对地方的控制是其修路的主观目的之一,故B项错误;统一多民族国家的形成是长期历史发展和民族交融的结果,与材料无关,故D项错误。

3.B 根据材料可知,造船工艺提升和航海技术进步,指南针也应用于航海,这些因素共同助推了宋代航海事业的发展,有利于宋代海外贸易的发达,B项正确。宋代造船技术领先世界的说法片面,排除A项;宋代陆上丝绸之路中断在材料中没有表现,排除C项;宋代指南针开始用于航海无法由材料推断出来,排除D项。

4.D 根据材料并结合所学可知,陆上和海上丝绸之路的开通,便利了东西方商品的交流,丰富了人们的日常生活,故D项正确。

5.D 结合材料信息,可得出兴修铁路将对中国各方面产生深刻变化,从而起到推动中国近代化的发展,D项正确。铁路的兴修不是小农经济瓦解的直接原因,排除A项;铁路的兴修加强了中央与地方的联系,而不是君主专制,排除B项;C项表述不能全面体现题干主旨,排除。

6.B 1897年上海有报午时及风信标,每日报时报风,中华行舟者,必以先睹为快,说明在当时,时间信息和风的信息受到重视,体现了生产和生活观念日趋现代,B项正确。题干并未体现交通工具的发展情况,而是报午时及风信标,排除A、C两项。题干中没有体现海上贸易是否受到政府保护的信息,排除D项。

7.B 材料漫画中的北京街头既有新式电车,也有传统手推车,说明当时北京社会生活方式新旧交替,B项正确。仅根据漫画内容无法得出城市贫民生活艰难的结论,排除A项;漫画表现的范围极其有限,无法说明北京交通秩序混乱,排除C项;漫画中的有轨电车是第二次工业革命的成果,未出现第一次工业革命的成果,排除D项。

8.A 根据材料中的言论可知,当时人们仍有“天朝上国”的传统观念,故A项正确。

9.D 抗日战争时期,国民党政府不仅在内地通过改善旧路和修建新路,形成了以贵阳、重庆为中心的西南公路网,而且西南空运里程也迅速增加,结合所学可知,这有利于保证战争物资供应、补给充足,D项正确。促进西南地区经济发展属于客观影响并非主观目的,排除A项。B、C两项不是国民政府的主要目的,排除。

10.D 结合所学知识可知,西藏地区的藏族居民较多,因此开通青藏铁路在政治方面有利于加强民族团结和维护国家主权统一,故选D项。

11.A 在古巴比伦某遗址中发现4条建筑规模较大的运河,运河的修建,需要集中大量人力、物力和财力,由此可以推知古巴比伦的国家组织能力强大,A项正确。运河主要是沟通城市,并非灌溉农业,排除B项;4条运河不能代表整个城市基础设施的完善,排除C项;运河沟通城市内部,并非用于对外贸易,排除D项。

12.D 火车的出现冲击了原有的封建等级制度,封建贵族特权出现动摇,社会关系发生了变化,故选D项。

13.B 据材料可知,轮船吨位数持续增加,但帆船并未立即被淘汰,帆船吨位数先缓慢上升,然后迅速下降,体现了这一时期英国技术迭代呈现延续和渐进性,故选B项,排除D项;据材料可知,1790—1799年,轮船尚未产生,“新旧动力航运长期并行发展”的表述错误,排除A项;材料中轮船的吨位数持续上升,并未反复,排除C项。

14.B 随着工业革命开展,轮船、火车等新式交通工具的出现,极大便利了人们出行,且降低了旅游成本,推动旅游成为大众活动,故选B项。英国早在17世纪末就确立了君主立宪制,排除A项;文艺复兴发生在14—17世纪,排除C项;社会财富增加是旅游兴盛的原因之一,但不是19世纪长途旅行、周末旅行盛行的主要原因,排除D项。

15.C 据题干内容可知,“驮背运输”模式将火车运输和卡车运输进行结合,这种做法突破了单一运输方式的局限性,因为火车运输和卡车运输都具有一定的局限性,故选C项。A项错在“标志”,排除;题干内容仅是说明将火车运输和卡车运输进行结合,无法得出铁路交通在交通运输体系中的地位,排除B项;“驮背运输”模式是一种运输模式,与“经济危机”没有关系,排除D项。

16.答案 (1)特点:道路系统形成时间早(历史悠久);道路修筑的水平高;发展曲折(与政治经济形势密切相关);与战争有密切关系,道路建设与战争需求相结合;具有强烈的政治色彩(政府重视),以稳定统治及维护统一为目的;道路结构上有辐射性,以都城为中心向外辐射(或形成交通网);政府主导;道路管理制度化,设置相关机构与政府部门进行管理;为现实统治需求服务。(每点2分,任选3点得6分)

(2)背景:二战后美国私人汽车普及;高速路网的建设完成;交通法律的完善,推动交通体系的转变;城市发展理论的革新,指导交通系统研究的发展;政府对人车矛盾等城市交通发展问题的重视。(每点2分,任答3点给6分)

解析 第(1)问,据材料“国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统”,得出历史悠久;据材料“汉代道路修筑和养护已达一定水平”,得出以都城为中心,道路修筑水平高;据材料“东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎”,得出发展曲折;据材料“修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统”,得出道路结构有辐射性;据材料“并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官”,得出设置相关机构进行管理。结合所学可知,与战争有密切关系;政府重视,以稳定统治及维护统一为目的;为现实统治需求服务;等。第(2)问,据材料“两次世界大战结束后,小汽车在美国得到迅速普及”,得出二战后美国私人汽车普及;据材料“这一时期,洲际高速路网的建设全面完成”,得出高速路网建设完成;据材料“随着‘冰茶法案’‘续茶法案’等法案的颁布……单一模式向包含公交、步行等在内的多模式交通体系转变”,得出交通法律完善;据材料“美国形成了城市精明增长理论……雷德朋人车分流理论”,并结合所学得出城市发展理论的革新,政府对人车矛盾等城市交通发展问题的重视。

17.答案 (1)表现:是漕运的主要通道(南粮北运的主要通道);沟通南北,加强中央王朝对南方的控制。(4分)

原因:海运的兴起;河道淤塞、黄河决口、战争等因素的影响;近代交通运输的兴起。(6分)

(2)原因:水资源丰富,河网密布;工业革命的开展,煤炭等大宗物资运输的需要;低廉的运费和丰厚利润刺激投资的涌入;政府立法的推动。(6分,每点2分,任答3点即可)

解析 本题综合考查了中英运河交通。第(1)问第一小问,据材料“这是因为运河承担着漕运”,可以得出是漕运的主要通道;结合所学可知,沟通南北,加强了中央王朝对南方的控制。第二小问,据材料“清代中期以后,漕粮改行海运,再加上黄河决口、战争等原因,运河渐趋衰落”,可得出海运的兴起、河道淤塞、黄河决口、战争等因素;据材料“随着轮船、火车等近代交通工具的使用”,可得出近代交通运输的兴起。第(2)问,据材料“桑基运河”“布里奇沃特运河”“伯明翰—曼彻斯特运河”等信息,并结合所学可知水资源丰富,河网密布;根据材料“1761—1835年”的时间,并结合所学可答出工业革命开展;据材料“该运河通航后运费大减,丰厚利润的‘示范效应’刺激起第一次投资高潮”,得出低廉的运费和丰厚利润刺激投资的涌入;据材料“一大批运河法案如雨后春笋般涌现”,得出政府立法推动。

18.答案 论题:火车、轮船等交通工具的发明与使用推动了近代社会的转型。(2分)

阐述:火车、轮船等高效运输工具的出现,带动了冶铁业、采矿业、机械制造业等行业的进步与发展,推动了欧洲社会的工业化、城市化进程的发展,密切了英国城乡各地的联系,促进了英国资本主义经济的发展,扩大了英国的国内市场,使英国成为“世界工厂”,促进世界市场的形成和发展;交通工具的进步也间接壮大了英国工业资产阶级,推动了代议制民主政治的完善;火车、轮船等运输工具的发展,改变了人们的时间观念,推动了平等意识的形成,同时方便人们的出行。(8分)

结论:综上所述,交通工具的革新与进步,推动了社会政治、经济、人们思想观念和思维方式的转变,从而有利于近代社会的转型。(2分)

19.答案 (1)特点:根植于传统,机构完备;能根据国家需要适时调整;功能齐全;有法律和财政保障。(4分)

原因:传统的驿传制度不适应社会发展的要求;列强侵略破坏中国邮政主权;外国在华通信机构的示范和刺激;清政府强化国家治理的需要。(4分)

(2)变化:逐渐与国际邮政接轨;业务范围不断扩大,邮递事业发展迅速;民营快递事业活跃;全国性的智慧快递网络逐渐形成。(4分)

历史背景:改革开放以来,中国经济的快速发展;社会主义市场经济体制的逐步确立;电子商务的兴起与发展;信息技术革命的影响;经济全球化的发展。(3分)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中历史选择性必修2同步

第五单元 交通与社会变迁

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.战国时期,各诸侯国纷纷开凿运河。据《史记》记述:“荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通沟江淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通菑济之间……有余则用溉浸,百姓飨其利。”这些运河的修建( )

A.以发展农业生产为主要目的

B.表明各诸侯国经济交往频繁

C.适应了当时争霸战争的需要

D.标志着中原统一市场的形成

2.秦朝建立后,陆续修建了以咸阳为中心的三种道路交通网络:一是向东直通燕、齐地区,向南直达吴、楚地区的驰道;二是从咸阳至九原的直道;三是北起僰道(今四川宜宾)到达滇池地区的五尺道。这些道路的修建客观上( )

A.促进了国家从分裂走向统一

B.加强了中央对地方的武力控制

C.有利于各地经济文化的交流

D.推动了统一多民族国家的形成

3.南宋的吴自牧在《梦粱录》中记载:“海商之舰,大小不等。大者五千料,可载五六百人;中等二千料至一千料,亦可载二三百人;余者谓之‘钻风’,大小八橹或六橹,每船可载百余人。”据此推断最为准确的是( )

A.宋代造船技术领先世界 B.宋代的海外贸易十分繁荣

C.宋代陆上丝绸之路中断 D.宋代指南针开始用于航海

4.古代中国通过陆、海两条对外贸易渠道,引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料、药材和琉璃等。而中国的瓷器、茶叶流行于亚、非、欧三洲,丝绸更是一度成为西方人财富和身份的象征。据此可知( )

A.丝绸之路异常繁荣

B.东西交流的范围不断扩大

C.航海技术十分发达

D.商业贸易丰富了人们生活

5.张謇曾言:“使中国各省铁路全通,则国家气象大变:商民货物之蕃息,当增十倍;国家岁入之数,亦增十倍。至于调兵之捷速,可省多营;转漕无阻,可备海梗;民间无差徭科派之困,官吏无驿站办差之累。”由此可知铁路的兴修( )

A.直接引发小农经济瓦解

B.强化了君主专制权力

C.大大提高了军队战斗力

D.推动了中国的近代化

6.1897年,上海徐家汇天文台编印的《上海报午时及风信标记专例》中说:“上海商埠,上商云集,舟舰纷纭,实为中华通商口岸之冠。每日报时报风……中华行舟者,必以先睹为快也。”这反映出当时( )

A.交通发展带有殖民色彩

B.生产生活观念日趋现代

C.新式交通工具广泛使用

D.海上贸易得到政府保护

7.下图是一幅有关民国时期老北京交通情况的漫画,其所描绘的内容说明( )

A.城市贫民生活艰难

B.社会生活方式新旧交替

C.北京交通秩序混乱

D.两次工业革命交叉进行

8.20世纪初,上海出现了从德国引进的汽车,很多人前往观看,人群中传来这样的议论:“想不到我泱泱大国,竟然要用这等洋玩意儿,真是有辱国格!”这表明( )

A.人们仍然有浓重的传统意识

B.汽车成为人们主要出行工具

C.近代上海奢侈风气最为盛行

D.人们对外来侵略的顽强抵抗

9.国民党政府在内地通过改善旧路和修建新路,形成了以贵阳、重庆为中心的西南公路网,到1943年西南五省通车里程为1.7万千米。1937年西南空运飞行里程为267万多千米,1943年增至884万千米。国民党政府旨在 ( )

A.促进西南地区经济发展

B.改变偏远地区交通落后状况

C.加强对黔渝地区的统治

D.保证战争物资供应补给充足

10.青藏铁路是通往西藏腹地的第一条铁路,也是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。1958年后,中国政府投入大量人力、物力,反复论证、勘测,克服高原冻土、高寒缺氧以及由此带来的生态保护和生命安全等难题,终于在2006年使青藏铁路全线通车。从政治角度分析,克服万难建设青藏铁路的意义在于( )

A.利于西藏地区脱贫攻坚、共同富裕

B.利于沿线少数民族地区经济发展

C.利于沿途地区的信息交流和沟通

D.加强民族团结,维护国家主权统一

11.古巴比伦某遗址中发现了4条运河,运河宽可达15米,在城市的北部和东部还发现了至少6条分支水系。主运河交汇处发现了2个港口。4条主运河将城市分为宗教、行政、墓地、居住等区域。这主要说明,古巴比伦( )

A.国家组织能力强大

B.灌溉农业发达

C.城市基础设施完善

D.海外贸易繁荣

12.19世纪上半期,当蒸汽机车轰鸣奔驰的时候,衣冠楚楚的绅士、淑女与衣衫褴褛的下层人民同挤一列火车,还得到处给别人让路。那时的保守人士惊呼,铁路会带来某种“平等化的危险”。而民主人士拍手称快,看到火车就知道封建制度是永远一去不复返了。材料主要反映了先进科技 ( )

A.造成了社会秩序的混乱

B.改变了传统的社会性质

C.促进了资本主义的发展

D.冲击了原有的社会关系

13.下表是1790—1909年在英国制造并首次注册的船舶吨位统计表(单位:千吨)。

年份 帆船(风力) 轮船(蒸汽机、内燃机)

1790—1799 79.8 0

1820—1829 80.0 3.0

1850—1859 160.0 46.3

1860—1869 206.4 107.9

1880—1889 122.6 377.2

1900—1909 37.4 674.2

上表数据主要表明这一时期英国( )

A.新旧动力航运长期并行发展

B.技术迭代呈现延续和渐进性

C.航运业近代化趋势出现反复

D.风帆动力航运持续走向衰落

14.在中世纪的英国,旅游多是贵族的活动,主要动机是对知识的追求;19世纪,大众旅游成为趋势,长途旅行、周末旅行逐渐盛行,主要动机是追求娱乐。这主要是因为( )

A.英国确立君主立宪制 B.交通工具的革新

C.文艺复兴解放了思想 D.社会财富的增加

15.20世纪二三十年代,一种新的运输模式在美国出现,即铁路公司将满载货物的半挂车拖上火车,由火车“驮”运到目的地,再安排卡车直接将半挂车拖走,被形象地称为“驮背运输”。“驮背运输”模式的出现( )

A.标志着美国全国铁路网的形成

B.确立了铁路交通的主体地位

C.突破了单一运输方式的局限性

D.有效减少了经济危机的危害

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统,并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官。秦统一中国后,以咸阳为中心,修筑了东至渤海、南至江浙的两条“驰道”及连接陕甘蒙的军事设施“直道”,最宽处可供许多驾马车并排行驶。汉代道路修筑和养护已达一定水平,驰道两旁置有林荫。东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎。隋唐时期,全国的道路再现繁荣,修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统。宋朝由于受到辽金的进攻,交通范围大大缩减。元明清时期,中国陆路交通兴盛发达。

——摘编自赵云旗《中国古代交通》等

材料二 两次世界大战结束后,小汽车在美国得到迅速普及,公交系统逐渐退化,人车矛盾突出。这一时期,洲际高速路网的建设全面完成。20世纪90年代后期,随着“冰茶法案”“续茶法案”等法案的颁布,美国城市交通系统发生了转变,由原来的小汽车单一模式向包含公交、步行等在内的多模式交通体系转变。面对郊区化和大都市区的城市发展,美国形成了城市精明增长理论及新城市主义理论。交通系统研究从早期解决人车冲突开始,最终形成了邻里单位理论、雷德朋人车分流理论。

——摘编自叶建红、施雪莹等

《欧美城市与交通发展演进的历史分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代道路交通的主要特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战后美国交通体系发展的背景。(6分)

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 京杭运河自隋代开通之后,虽然路线几经变迁,但是历代朝廷无不极其重视大运河的维护疏浚,这是因为运河承担着漕运——这一维系王朝正常运转的重要活动。自隋至清,无不如此。清代前期,为了维持漕运的需要,清政府不惜耗费巨资,对京杭运河精心维护,以保证王朝生命线的畅通。在漕运的带动下,大运河商贸兴旺,由此带动运河沿线地区城乡经济的发展,使运河沿线的城乡经济一派繁荣景象。清代中期以后,漕粮改行海运,再加上黄河决口、战争等原因,运河渐趋衰落。随着轮船、火车等近代交通工具的使用,京杭运河在经历前期的兴盛之后,最终被铁路和海运所取代。

——摘自孙金浩《清中期以后京杭大运河

衰落对运河地区城乡经济的影响》

材料二 英国运河时代(1761—1835年)。英国近代第一条运河是1757年开通的连接圣海伦斯煤矿与默西河的桑基运河。随之布里奇沃特运河于1761年7月通航,它同1830年利物浦—曼彻斯特铁路通车一样,成为英国运输史上的重大转折点。该运河通航后运费大减,丰厚利润的“示范效应”刺激起第一次投资高潮,一大批运河法案如雨后春笋般涌现。布里奇沃特运河通航至美国独立战争爆发之前,此时主要立足于中北部工业城镇向四周扩散。18世纪80年代下半期,随着经济发展步伐的明显加快,运河开凿业掀起第二次高潮,运河兴建遍及全国。1835年伯明翰—曼彻斯特运河的竣工通航,标志着英国运河系统的构建基本结束。英国近代运河体系的最后一笔由19世纪90年代曼彻斯特轮渡运河的疏通完成。

——摘编自邵会莲《英国工业革命中运河运输业发展的经验教训》

(1)据材料一并结合所学知识,指出大运河作为“王朝生命线”的主要表现,并概括大运河衰落的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国进入运河时代的原因。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 南北美洲和澳大利亚不但在种族上,而且在经济上被欧化。1763年以前,这些大陆上的欧洲殖民地主要限制在沿海一带。但在后一世纪中,大陆的内地被横越。工业革命通过提供必需的机械和技术,使由陆路侵入成为可能。如果没有从海岸导向内地的道路、没有连接河道的运河、没有横跨大陆的铁路和电报、没有往返于大河和沿海航道上的汽船、没有能割除大草原草皮的农业机械、没有征服诸土著民族的连发枪,荒野原是不可能被征服的。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

结合材料与所学世界近代史的相关知识,围绕“交通与社会变迁”自拟一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟的论题,阐述须史论结合,有史有据)

19.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清代在传统驿传基础上构建了涵盖驿、站、塘、台、所、铺等机构完备的驿传系统,并依据国家治理的需要,适时进行调整,使其功能扩展到了维护边疆稳定、建设交通网络、递运、发展地区经济、维护地方治安、收管流犯等方面。为了维持全国驿传体系运转,清政府每年拨银300多万两,并在《大清律》中专设《邮驿律》规范驿事。驿传体系作为官方信息、物资、人员传递机构,曾以高效、快捷的特征服务于清代国家治理。但晚清以来,军政大事的处理要求清王朝迅速高效地进行应对,而传统驿传体系却无法为清王朝提供高效有力支撑,同时外国在华设立的通信机构既侵犯了中国邮政主权,又给中国创办邮政以示范。清代驿传体系在多重因素的作用下不得不向着裁撤传统驿传、推广现代邮政的方向发展。

——摘编自李家涛《近代中国国家治理能力的演进:以驿邮转型为例》

材料二 1980年,中国邮政与世界邮政接轨,首创国际特快专递业务。1985年,我国进出境快件仅为390件,而到1994年,进出境快件达到147 581件。随着国内经济的快速发展,中国邮政于1985年成立服务于国内业务的中国速递服务公司(EMS),到1992年底,全国特快专递业务规模为近960万件,2016年,邮政特快专递业务量达2 412 327.3万件。1993年我国首家民营快递企业——顺丰速运诞生。2009年,全国特许加盟民营快递企业的营业收入达到275亿元,占国内快递市场份额的58%左右,2014年,民营快递的营业网点数已超过107 000个。近年来,我国快递服务的发展出现了新思路,比如,菜鸟网络将“互联网+”、电子商务与快递业结合,利用移动互联网、物联网、大数据、云计算、智能化等信息技术,建立全国性的智慧快递网络,使快递服务更具安全性和快捷性,并引领未来我国快递的服务发展方向。

——摘编自苑春荟、毕映莲《中国快递业发展历程探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代驿传制度的主要特点,并分析推动传统驿传制度向近代邮政体系转变的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪80年代以来我国邮政事业出现的主要变化,并分析这些变化产生的历史背景。(7分)

答案与解析

第五单元 交通与社会变迁

1.C 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.B 8.A

9.D 10.D 11.A 12.D 13.B 14.B 15.C

1.C 材料反映了战国时期各国纷纷开凿运河,且运河分布遍及南北,既有中原地区的鸿沟贯通多国及河流,又有吴、楚、齐等地的运河连接多地。结合所学可知,这些运河的修建便利了各国军需物资的运输,适应了当时争霸战争的需要,故C项正确。材料“有余则用溉浸,百姓飨其利”反映了运河的修建不是以发展农业生产为主要目的的,故A项错误;B项在材料中没有体现,故排除;仅从运河开通,无法说明统一市场的形成,故D项错误。

2.C 根据材料并结合所学可知,秦朝建立后所修建的通向各个方向的交通网络,客观上有利于加强各地区之间的交流和联系,C项正确。秦朝建立后全国已经统一,故A项错误;材料主旨强调的是秦朝修建交通网络的客观影响,加强中央对地方的控制是其修路的主观目的之一,故B项错误;统一多民族国家的形成是长期历史发展和民族交融的结果,与材料无关,故D项错误。

3.B 根据材料可知,造船工艺提升和航海技术进步,指南针也应用于航海,这些因素共同助推了宋代航海事业的发展,有利于宋代海外贸易的发达,B项正确。宋代造船技术领先世界的说法片面,排除A项;宋代陆上丝绸之路中断在材料中没有表现,排除C项;宋代指南针开始用于航海无法由材料推断出来,排除D项。

4.D 根据材料并结合所学可知,陆上和海上丝绸之路的开通,便利了东西方商品的交流,丰富了人们的日常生活,故D项正确。

5.D 结合材料信息,可得出兴修铁路将对中国各方面产生深刻变化,从而起到推动中国近代化的发展,D项正确。铁路的兴修不是小农经济瓦解的直接原因,排除A项;铁路的兴修加强了中央与地方的联系,而不是君主专制,排除B项;C项表述不能全面体现题干主旨,排除。

6.B 1897年上海有报午时及风信标,每日报时报风,中华行舟者,必以先睹为快,说明在当时,时间信息和风的信息受到重视,体现了生产和生活观念日趋现代,B项正确。题干并未体现交通工具的发展情况,而是报午时及风信标,排除A、C两项。题干中没有体现海上贸易是否受到政府保护的信息,排除D项。

7.B 材料漫画中的北京街头既有新式电车,也有传统手推车,说明当时北京社会生活方式新旧交替,B项正确。仅根据漫画内容无法得出城市贫民生活艰难的结论,排除A项;漫画表现的范围极其有限,无法说明北京交通秩序混乱,排除C项;漫画中的有轨电车是第二次工业革命的成果,未出现第一次工业革命的成果,排除D项。

8.A 根据材料中的言论可知,当时人们仍有“天朝上国”的传统观念,故A项正确。

9.D 抗日战争时期,国民党政府不仅在内地通过改善旧路和修建新路,形成了以贵阳、重庆为中心的西南公路网,而且西南空运里程也迅速增加,结合所学可知,这有利于保证战争物资供应、补给充足,D项正确。促进西南地区经济发展属于客观影响并非主观目的,排除A项。B、C两项不是国民政府的主要目的,排除。

10.D 结合所学知识可知,西藏地区的藏族居民较多,因此开通青藏铁路在政治方面有利于加强民族团结和维护国家主权统一,故选D项。

11.A 在古巴比伦某遗址中发现4条建筑规模较大的运河,运河的修建,需要集中大量人力、物力和财力,由此可以推知古巴比伦的国家组织能力强大,A项正确。运河主要是沟通城市,并非灌溉农业,排除B项;4条运河不能代表整个城市基础设施的完善,排除C项;运河沟通城市内部,并非用于对外贸易,排除D项。

12.D 火车的出现冲击了原有的封建等级制度,封建贵族特权出现动摇,社会关系发生了变化,故选D项。

13.B 据材料可知,轮船吨位数持续增加,但帆船并未立即被淘汰,帆船吨位数先缓慢上升,然后迅速下降,体现了这一时期英国技术迭代呈现延续和渐进性,故选B项,排除D项;据材料可知,1790—1799年,轮船尚未产生,“新旧动力航运长期并行发展”的表述错误,排除A项;材料中轮船的吨位数持续上升,并未反复,排除C项。

14.B 随着工业革命开展,轮船、火车等新式交通工具的出现,极大便利了人们出行,且降低了旅游成本,推动旅游成为大众活动,故选B项。英国早在17世纪末就确立了君主立宪制,排除A项;文艺复兴发生在14—17世纪,排除C项;社会财富增加是旅游兴盛的原因之一,但不是19世纪长途旅行、周末旅行盛行的主要原因,排除D项。

15.C 据题干内容可知,“驮背运输”模式将火车运输和卡车运输进行结合,这种做法突破了单一运输方式的局限性,因为火车运输和卡车运输都具有一定的局限性,故选C项。A项错在“标志”,排除;题干内容仅是说明将火车运输和卡车运输进行结合,无法得出铁路交通在交通运输体系中的地位,排除B项;“驮背运输”模式是一种运输模式,与“经济危机”没有关系,排除D项。

16.答案 (1)特点:道路系统形成时间早(历史悠久);道路修筑的水平高;发展曲折(与政治经济形势密切相关);与战争有密切关系,道路建设与战争需求相结合;具有强烈的政治色彩(政府重视),以稳定统治及维护统一为目的;道路结构上有辐射性,以都城为中心向外辐射(或形成交通网);政府主导;道路管理制度化,设置相关机构与政府部门进行管理;为现实统治需求服务。(每点2分,任选3点得6分)

(2)背景:二战后美国私人汽车普及;高速路网的建设完成;交通法律的完善,推动交通体系的转变;城市发展理论的革新,指导交通系统研究的发展;政府对人车矛盾等城市交通发展问题的重视。(每点2分,任答3点给6分)

解析 第(1)问,据材料“国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统”,得出历史悠久;据材料“汉代道路修筑和养护已达一定水平”,得出以都城为中心,道路修筑水平高;据材料“东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎”,得出发展曲折;据材料“修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统”,得出道路结构有辐射性;据材料“并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官”,得出设置相关机构进行管理。结合所学可知,与战争有密切关系;政府重视,以稳定统治及维护统一为目的;为现实统治需求服务;等。第(2)问,据材料“两次世界大战结束后,小汽车在美国得到迅速普及”,得出二战后美国私人汽车普及;据材料“这一时期,洲际高速路网的建设全面完成”,得出高速路网建设完成;据材料“随着‘冰茶法案’‘续茶法案’等法案的颁布……单一模式向包含公交、步行等在内的多模式交通体系转变”,得出交通法律完善;据材料“美国形成了城市精明增长理论……雷德朋人车分流理论”,并结合所学得出城市发展理论的革新,政府对人车矛盾等城市交通发展问题的重视。

17.答案 (1)表现:是漕运的主要通道(南粮北运的主要通道);沟通南北,加强中央王朝对南方的控制。(4分)

原因:海运的兴起;河道淤塞、黄河决口、战争等因素的影响;近代交通运输的兴起。(6分)

(2)原因:水资源丰富,河网密布;工业革命的开展,煤炭等大宗物资运输的需要;低廉的运费和丰厚利润刺激投资的涌入;政府立法的推动。(6分,每点2分,任答3点即可)

解析 本题综合考查了中英运河交通。第(1)问第一小问,据材料“这是因为运河承担着漕运”,可以得出是漕运的主要通道;结合所学可知,沟通南北,加强了中央王朝对南方的控制。第二小问,据材料“清代中期以后,漕粮改行海运,再加上黄河决口、战争等原因,运河渐趋衰落”,可得出海运的兴起、河道淤塞、黄河决口、战争等因素;据材料“随着轮船、火车等近代交通工具的使用”,可得出近代交通运输的兴起。第(2)问,据材料“桑基运河”“布里奇沃特运河”“伯明翰—曼彻斯特运河”等信息,并结合所学可知水资源丰富,河网密布;根据材料“1761—1835年”的时间,并结合所学可答出工业革命开展;据材料“该运河通航后运费大减,丰厚利润的‘示范效应’刺激起第一次投资高潮”,得出低廉的运费和丰厚利润刺激投资的涌入;据材料“一大批运河法案如雨后春笋般涌现”,得出政府立法推动。

18.答案 论题:火车、轮船等交通工具的发明与使用推动了近代社会的转型。(2分)

阐述:火车、轮船等高效运输工具的出现,带动了冶铁业、采矿业、机械制造业等行业的进步与发展,推动了欧洲社会的工业化、城市化进程的发展,密切了英国城乡各地的联系,促进了英国资本主义经济的发展,扩大了英国的国内市场,使英国成为“世界工厂”,促进世界市场的形成和发展;交通工具的进步也间接壮大了英国工业资产阶级,推动了代议制民主政治的完善;火车、轮船等运输工具的发展,改变了人们的时间观念,推动了平等意识的形成,同时方便人们的出行。(8分)

结论:综上所述,交通工具的革新与进步,推动了社会政治、经济、人们思想观念和思维方式的转变,从而有利于近代社会的转型。(2分)

19.答案 (1)特点:根植于传统,机构完备;能根据国家需要适时调整;功能齐全;有法律和财政保障。(4分)

原因:传统的驿传制度不适应社会发展的要求;列强侵略破坏中国邮政主权;外国在华通信机构的示范和刺激;清政府强化国家治理的需要。(4分)

(2)变化:逐渐与国际邮政接轨;业务范围不断扩大,邮递事业发展迅速;民营快递事业活跃;全国性的智慧快递网络逐渐形成。(4分)

历史背景:改革开放以来,中国经济的快速发展;社会主义市场经济体制的逐步确立;电子商务的兴起与发展;信息技术革命的影响;经济全球化的发展。(3分)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化