第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共20张PPT)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共20张PPT)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-20 15:21:20 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第2课

诸侯纷争与变法运动

课程标准 目录

通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性。

了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

政治:列国纷争与变法运动

经济:经济发展与变法运动

思想文化:孔子老子、

百家争鸣

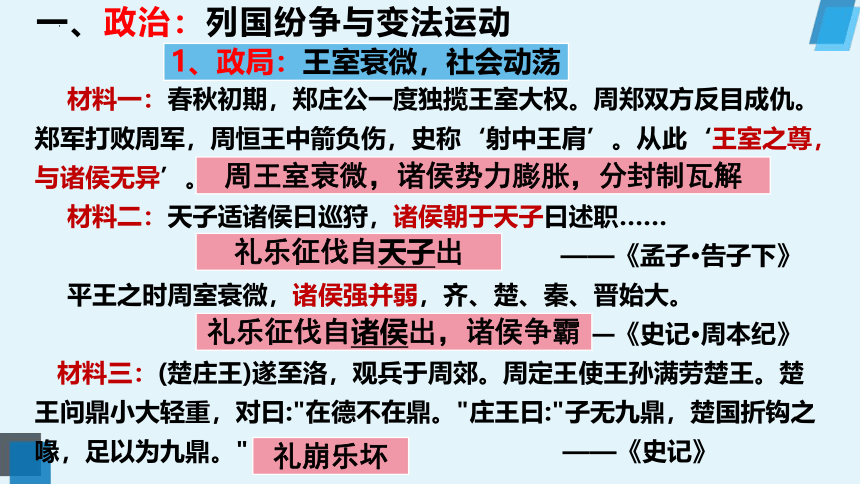

材料一:春秋初期,郑庄公一度独揽王室大权。周郑双方反目成仇。郑军打败周军,周恒王中箭负伤,史称‘射中王肩’。从此‘王室之尊,与诸侯无异’。 ——《左传》

材料二:天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝于天子曰述职……

——《孟子·告子下》

平王之时周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大。

——《史记·周本纪》

材料三:(楚庄王)遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:"在德不在鼎。"庄王曰:"子无九鼎,楚国折钩之喙,足以为九鼎。" ——《史记》

礼乐征伐自天子出

周王室衰微,诸侯势力膨胀,分封制瓦解

礼乐征伐自诸侯出,诸侯争霸

礼崩乐坏

一、政治:列国纷争与变法运动

1、政局:王室衰微,社会动荡

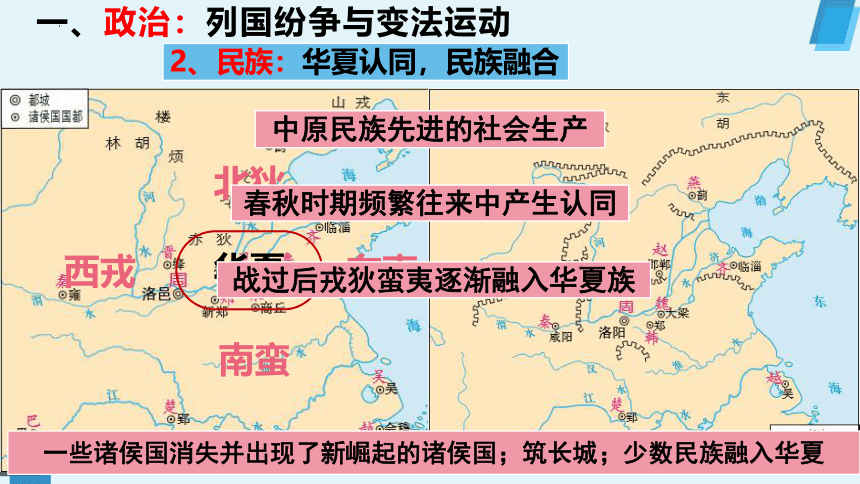

2、民族:华夏认同,民族融合

华夏

北狄

南蛮

西戎

东夷

一些诸侯国消失并出现了新崛起的诸侯国;筑长城;少数民族融入华夏

中原民族先进的社会生产

春秋时期频繁往来中产生认同

战过后戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

一、政治:列国纷争与变法运动

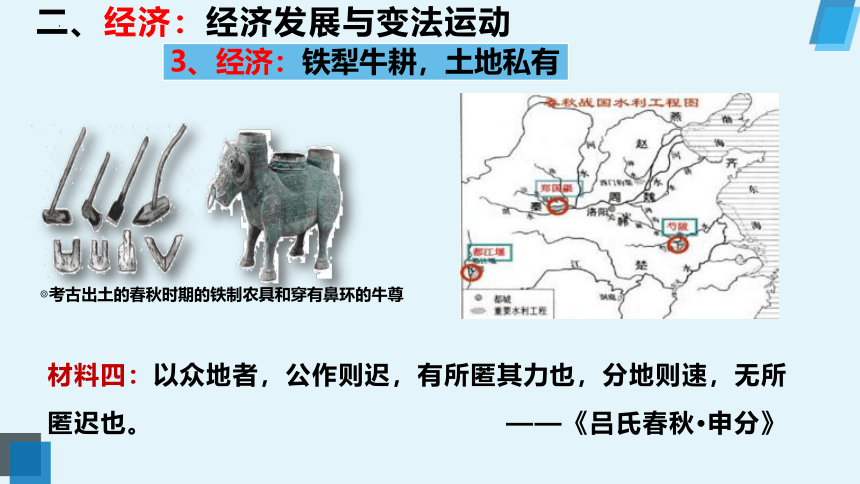

◎考古出土的春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

◎都江堰

二、经济:经济发展与变法运动

3、经济:铁犁牛耕,土地私有

材料四:以众地者,公作则迟,有所匿其力也,分地则速,无所匿迟也。 ——《吕氏春秋·申分》

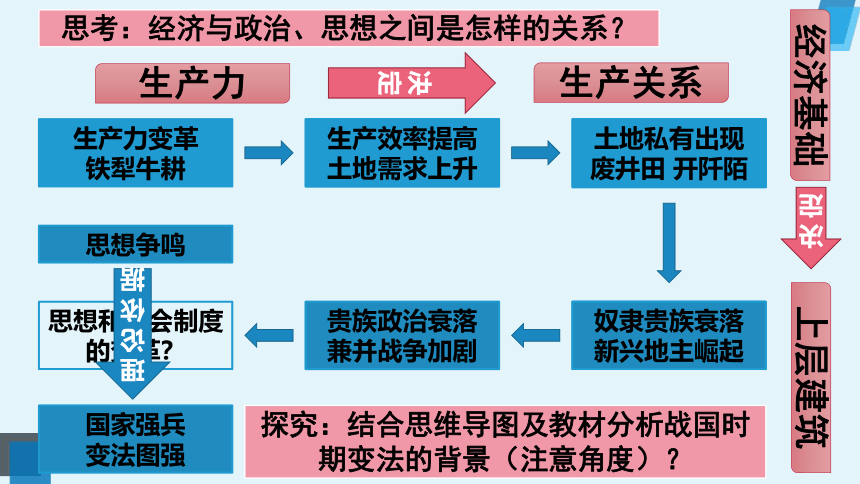

思考:经济与政治、思想之间是怎样的关系?

土地制度的

变化?

生产力变革

铁犁牛耕

生产效率?

产量?

社会阶级的

变化?

国家政治形态的

变化?

思想和社会制度的变革?

生产效率提高

土地需求上升

土地私有出现

废井田 开阡陌

生产力

生产关系

决定

奴隶贵族衰落

新兴地主崛起

贵族政治衰落

兼并战争加剧

思想争鸣

理论依据

国家强兵

变法图强

经济基础

上层建筑

决定

探究:结合思维导图及教材分析战国时期变法的背景(注意角度)?

二、经济:经济发展与变法运动

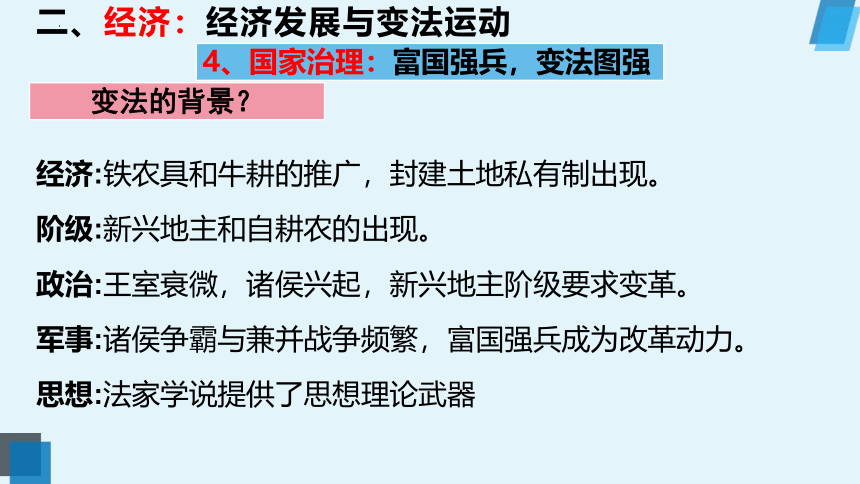

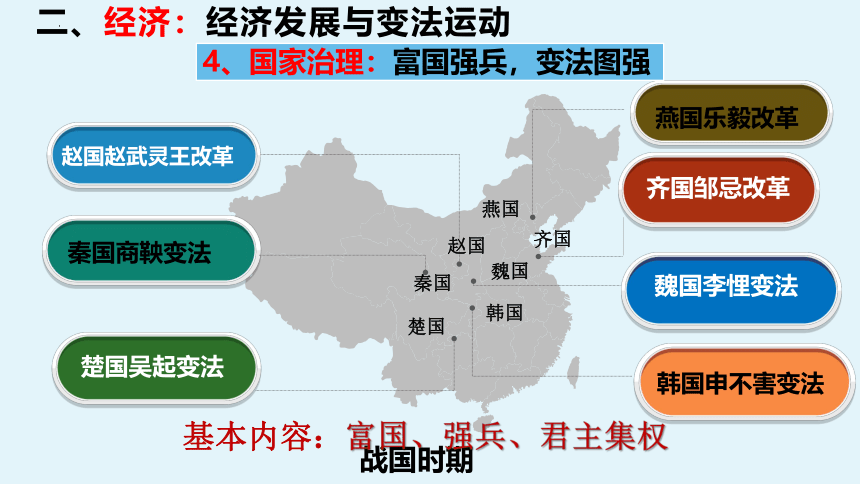

4、国家治理:富国强兵,变法图强

变法的背景?

经济:铁农具和牛耕的推广,封建土地私有制出现。

阶级:新兴地主和自耕农的出现。

政治:王室衰微,诸侯兴起,新兴地主阶级要求变革。

军事:诸侯争霸与兼并战争频繁,富国强兵成为改革动力。

思想:法家学说提供了思想理论武器

7

燕国乐毅改革

齐国邹忌改革

魏国李悝变法

秦国商鞅变法

赵国赵武灵王改革

楚国吴起变法

燕国

齐国

楚国

秦国

赵国

魏国

韩国申不害变法

韩国

战国时期

基本内容:富国、强兵、君主集权

4、国家治理:富国强兵,变法图强

二、经济:经济发展与变法运动

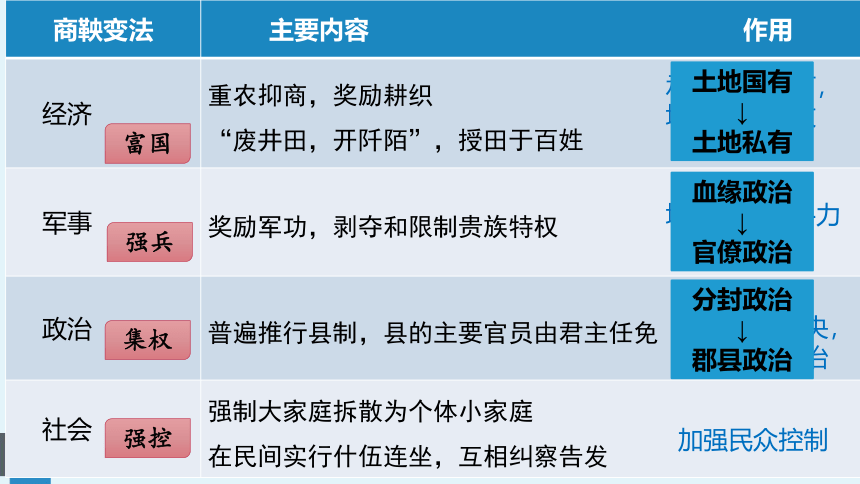

商鞅变法 主要内容 作用

经济 重农抑商,奖励耕织

“废井田,开阡陌”,授田于百姓

军事 奖励军功,剥夺和限制贵族特权

政治 普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

社会 强制大家庭拆散为个体小家庭

在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

富国

强兵

集权

强控

承认土地私有,

增加国家税收

增强军队战斗力

权力收归中央,

建立官僚政治

加强民众控制

土地国有

↓

土地私有

血缘政治

↓

官僚政治

分封政治

↓

郡县政治

学派 代表人物 思想主张

儒家 孔子 “仁”、“礼”、德治、“有教无类”、创办私学、整理六经、“敬鬼神而远之”

孟子 “仁政”“民贵君轻”“性本善”“重义轻利”

荀子 “仁义”“王道”“君舟民水”“性恶论”

“制天命而用之”

道家 老子 “道”“无为而治”、朴素的辩证法思想

庄子

相对主义、消极避世

阴阳家 邹衍 用阴阳五行学说解释社会人事变化

墨家 墨子 “兼爱”“非攻”“尚贤”“节用”

法家 韩非子 君主专制中央集权、以法治国、因时而变

三、思想文化:孔子老子、百家争鸣

五行相生相胜

无为而治乃大治

夫仁政,必自经界始

仁者爱人,以政为德

兼相爱,交相利

不期修古,不法常可

孔子

老子

韩非子

孟子

邹子

墨子

三、思想文化:孔子老子、百家争鸣

儒家

法家

道家

墨家

百家争鸣

仁 法 治 治

无 有为 为

仁 兼 爱 爱

荀子:“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸道。”

共鸣

天下同归而殊途,一致而百虑。

----《周易·系辞下》

社会意识

社会存在

反映

春秋战国时期:大变革的时代

政治大变革:分封制、宗法制、礼乐制瓦解,上层建筑重构

土地制度大变革:井田制瓦解,土地私有制产生

经济基础大变革:奴隶制经济崩溃,封建经济产生

阶级大变革:旧贵族衰落,新兴地主阶级和士阶层崛起

文化大变革:学在官府到私学兴起,百家争鸣

民族关系大变革:华夷观念削弱,华夏意识增强,民族交融

课堂小结

思考探究:春秋时期的动荡局面教给秦朝哪些启示?如何解决?

王室衰微

诸侯争霸

专制主义

中央集权

需要加强什么权利?

需要加强什么权利?

中央

地方

专制主义

概念解析

指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上,皇帝独裁。

指中央与地方的关系,即中央控制地方,地方服从中央。

秦朝建立的

中央集权制度,

实质是专制主义中央集权制度

中央集权

皇权与相权

中央与地方

在《左传》《国语》等文献记载中,楚人引用《诗经》的例子并不少见。其中,楚庄王引用《诗经》数量之多,尤为引人注目。由此可见( )

A.礼乐制在楚地广泛传播 B.楚文化体系完全形成

C.楚人华夏认同意识增强 D.楚文化神秘色彩浓厚

《史记》记载,秦孝公死后,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,商鞅也因此遭遇了车裂的命运。下列选项最能导致商鞅悲剧的是( )

A、普遍推行县制 B、允许土地自由买卖

C、根据军功授予爵位和田宅 D、实行重农抑商政策

春秋之前,诸侯国之间的边界较为模糊,存在大量荒地,作为诸侯国的缓冲区,春秋战国时期,诸侯国之间的界限逐步清晰。出现这一变化的原因是()

A、分封制度的强化 B、井田制度的推广

C、生产技术的进步 D、土地兼并的加剧

战国时期,诸侯国先后推行授田制,不再把土地分封给卿大夫贵族,而是主要分配给农民耕种。这一制度有利于()

A、推广精耕细作 B、推动社会转型

C、抑制土地兼并 D、改变地租形式

孔子在劝阻以自己禄米供给平民的弟子时说:“天子爱天下,诸侯爱境内,大夫爱官职,士爱其家,过其所爱曰侵。今鲁君有民而子擅爱之,是子侵也,不亦诬乎!”这说明孔子倡导()

A、仁 B、礼

C、中央集权 D、无为而治

汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子 C.韩非 D.墨子

第2课

诸侯纷争与变法运动

课程标准 目录

通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性。

了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

政治:列国纷争与变法运动

经济:经济发展与变法运动

思想文化:孔子老子、

百家争鸣

材料一:春秋初期,郑庄公一度独揽王室大权。周郑双方反目成仇。郑军打败周军,周恒王中箭负伤,史称‘射中王肩’。从此‘王室之尊,与诸侯无异’。 ——《左传》

材料二:天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝于天子曰述职……

——《孟子·告子下》

平王之时周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大。

——《史记·周本纪》

材料三:(楚庄王)遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:"在德不在鼎。"庄王曰:"子无九鼎,楚国折钩之喙,足以为九鼎。" ——《史记》

礼乐征伐自天子出

周王室衰微,诸侯势力膨胀,分封制瓦解

礼乐征伐自诸侯出,诸侯争霸

礼崩乐坏

一、政治:列国纷争与变法运动

1、政局:王室衰微,社会动荡

2、民族:华夏认同,民族融合

华夏

北狄

南蛮

西戎

东夷

一些诸侯国消失并出现了新崛起的诸侯国;筑长城;少数民族融入华夏

中原民族先进的社会生产

春秋时期频繁往来中产生认同

战过后戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

一、政治:列国纷争与变法运动

◎考古出土的春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

◎都江堰

二、经济:经济发展与变法运动

3、经济:铁犁牛耕,土地私有

材料四:以众地者,公作则迟,有所匿其力也,分地则速,无所匿迟也。 ——《吕氏春秋·申分》

思考:经济与政治、思想之间是怎样的关系?

土地制度的

变化?

生产力变革

铁犁牛耕

生产效率?

产量?

社会阶级的

变化?

国家政治形态的

变化?

思想和社会制度的变革?

生产效率提高

土地需求上升

土地私有出现

废井田 开阡陌

生产力

生产关系

决定

奴隶贵族衰落

新兴地主崛起

贵族政治衰落

兼并战争加剧

思想争鸣

理论依据

国家强兵

变法图强

经济基础

上层建筑

决定

探究:结合思维导图及教材分析战国时期变法的背景(注意角度)?

二、经济:经济发展与变法运动

4、国家治理:富国强兵,变法图强

变法的背景?

经济:铁农具和牛耕的推广,封建土地私有制出现。

阶级:新兴地主和自耕农的出现。

政治:王室衰微,诸侯兴起,新兴地主阶级要求变革。

军事:诸侯争霸与兼并战争频繁,富国强兵成为改革动力。

思想:法家学说提供了思想理论武器

7

燕国乐毅改革

齐国邹忌改革

魏国李悝变法

秦国商鞅变法

赵国赵武灵王改革

楚国吴起变法

燕国

齐国

楚国

秦国

赵国

魏国

韩国申不害变法

韩国

战国时期

基本内容:富国、强兵、君主集权

4、国家治理:富国强兵,变法图强

二、经济:经济发展与变法运动

商鞅变法 主要内容 作用

经济 重农抑商,奖励耕织

“废井田,开阡陌”,授田于百姓

军事 奖励军功,剥夺和限制贵族特权

政治 普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

社会 强制大家庭拆散为个体小家庭

在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

富国

强兵

集权

强控

承认土地私有,

增加国家税收

增强军队战斗力

权力收归中央,

建立官僚政治

加强民众控制

土地国有

↓

土地私有

血缘政治

↓

官僚政治

分封政治

↓

郡县政治

学派 代表人物 思想主张

儒家 孔子 “仁”、“礼”、德治、“有教无类”、创办私学、整理六经、“敬鬼神而远之”

孟子 “仁政”“民贵君轻”“性本善”“重义轻利”

荀子 “仁义”“王道”“君舟民水”“性恶论”

“制天命而用之”

道家 老子 “道”“无为而治”、朴素的辩证法思想

庄子

相对主义、消极避世

阴阳家 邹衍 用阴阳五行学说解释社会人事变化

墨家 墨子 “兼爱”“非攻”“尚贤”“节用”

法家 韩非子 君主专制中央集权、以法治国、因时而变

三、思想文化:孔子老子、百家争鸣

五行相生相胜

无为而治乃大治

夫仁政,必自经界始

仁者爱人,以政为德

兼相爱,交相利

不期修古,不法常可

孔子

老子

韩非子

孟子

邹子

墨子

三、思想文化:孔子老子、百家争鸣

儒家

法家

道家

墨家

百家争鸣

仁 法 治 治

无 有为 为

仁 兼 爱 爱

荀子:“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸道。”

共鸣

天下同归而殊途,一致而百虑。

----《周易·系辞下》

社会意识

社会存在

反映

春秋战国时期:大变革的时代

政治大变革:分封制、宗法制、礼乐制瓦解,上层建筑重构

土地制度大变革:井田制瓦解,土地私有制产生

经济基础大变革:奴隶制经济崩溃,封建经济产生

阶级大变革:旧贵族衰落,新兴地主阶级和士阶层崛起

文化大变革:学在官府到私学兴起,百家争鸣

民族关系大变革:华夷观念削弱,华夏意识增强,民族交融

课堂小结

思考探究:春秋时期的动荡局面教给秦朝哪些启示?如何解决?

王室衰微

诸侯争霸

专制主义

中央集权

需要加强什么权利?

需要加强什么权利?

中央

地方

专制主义

概念解析

指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上,皇帝独裁。

指中央与地方的关系,即中央控制地方,地方服从中央。

秦朝建立的

中央集权制度,

实质是专制主义中央集权制度

中央集权

皇权与相权

中央与地方

在《左传》《国语》等文献记载中,楚人引用《诗经》的例子并不少见。其中,楚庄王引用《诗经》数量之多,尤为引人注目。由此可见( )

A.礼乐制在楚地广泛传播 B.楚文化体系完全形成

C.楚人华夏认同意识增强 D.楚文化神秘色彩浓厚

《史记》记载,秦孝公死后,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,商鞅也因此遭遇了车裂的命运。下列选项最能导致商鞅悲剧的是( )

A、普遍推行县制 B、允许土地自由买卖

C、根据军功授予爵位和田宅 D、实行重农抑商政策

春秋之前,诸侯国之间的边界较为模糊,存在大量荒地,作为诸侯国的缓冲区,春秋战国时期,诸侯国之间的界限逐步清晰。出现这一变化的原因是()

A、分封制度的强化 B、井田制度的推广

C、生产技术的进步 D、土地兼并的加剧

战国时期,诸侯国先后推行授田制,不再把土地分封给卿大夫贵族,而是主要分配给农民耕种。这一制度有利于()

A、推广精耕细作 B、推动社会转型

C、抑制土地兼并 D、改变地租形式

孔子在劝阻以自己禄米供给平民的弟子时说:“天子爱天下,诸侯爱境内,大夫爱官职,士爱其家,过其所爱曰侵。今鲁君有民而子擅爱之,是子侵也,不亦诬乎!”这说明孔子倡导()

A、仁 B、礼

C、中央集权 D、无为而治

汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子 C.韩非 D.墨子

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进