第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 复习课件(共29张PPT)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 复习课件(共29张PPT)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-20 15:43:27 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

复习建议:

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族 封建国家的建立与巩固

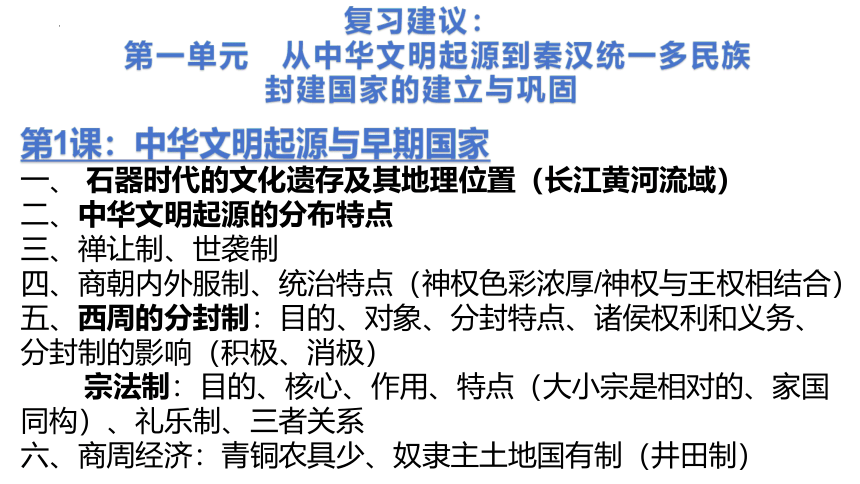

第1课:中华文明起源与早期国家

一、 石器时代的文化遗存及其地理位置(长江黄河流域)

二、中华文明起源的分布特点

三、禅让制、世袭制

四、商朝内外服制、统治特点(神权色彩浓厚/神权与王权相结合)

五、西周的分封制:目的、对象、分封特点、诸侯权利和义务、分封制的影响(积极、消极)

宗法制:目的、核心、作用、特点(大小宗是相对的、家国同构)、礼乐制、三者关系

六、商周经济:青铜农具少、奴隶主土地国有制(井田制)

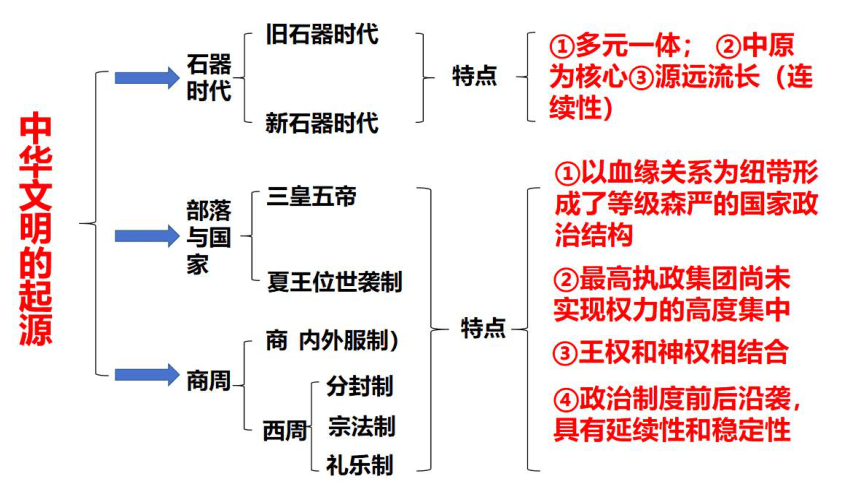

分封制

1、概念:“ 封建亲戚”,是分封诸侯国的意思。

2、目的:“以蕃屏周”,为了巩固周王朝统治

3、对象:王室、功臣、先代贵族

4、权力:世袭权统治权;土地和人口;再分封;设置官吏;组建 武装; 征收赋税

5、义务:听从周天子的命令;定期朝贡;提供军赋;提供力役

6、特点:①分封对象多元,但同姓王族占主体;

②集中在黄河中下游地区;

③同姓王族多被封在富饶之地、战略要地;

④层层分封,等级森严;天下共主,众星拱月。

⑤同姓不婚

6、影响:

积极:对当时:

①稳定了统治秩序,巩固了周王朝的统治

②开发了边远地区,扩大了统治区域。

③促进了经济文化交流和民族融合,为华夏族的形成奠定了基础。

④国家政权由松散走向紧密,是一种制度创新。

对后世:

①封建社会皇族分封;②影响姓氏; ③影响地名.

消极:后来对着实力的变化,诸侯之间出现了强国兼并弱国的形势,从而使周天子权威逐渐削弱——地方独立性强,易形成地方割据势力。

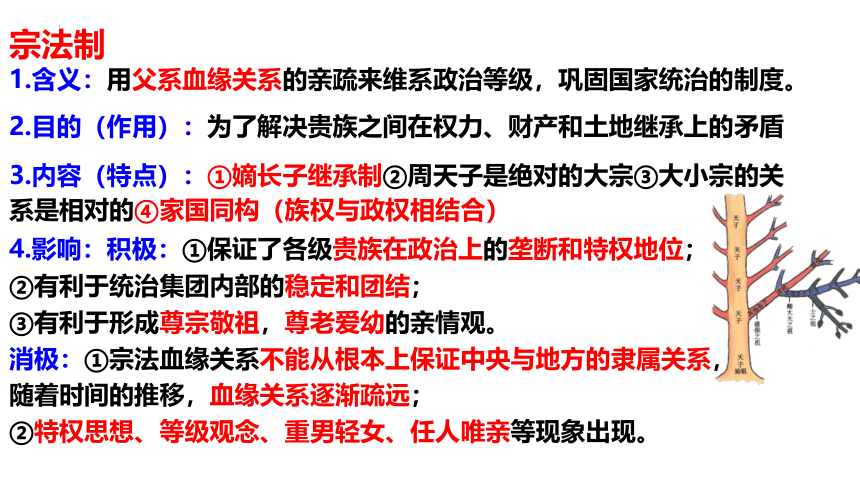

宗法制

1.含义:用父系血缘关系的亲疏来维系政治等级,巩固国家统治的制度。

2.目的(作用):为了解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾

3.内容(特点):①嫡长子继承制②周天子是绝对的大宗③大小宗的关系是相对的④家国同构(族权与政权相结合)

4.影响:积极:①保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位;

②有利于统治集团内部的稳定和团结;

③有利于形成尊宗敬祖,尊老爱幼的亲情观。

消极:①宗法血缘关系不能从根本上保证中央与地方的隶属关系,

随着时间的推移,血缘关系逐渐疏远;

②特权思想、等级观念、重男轻女、任人唯亲等现象出现。

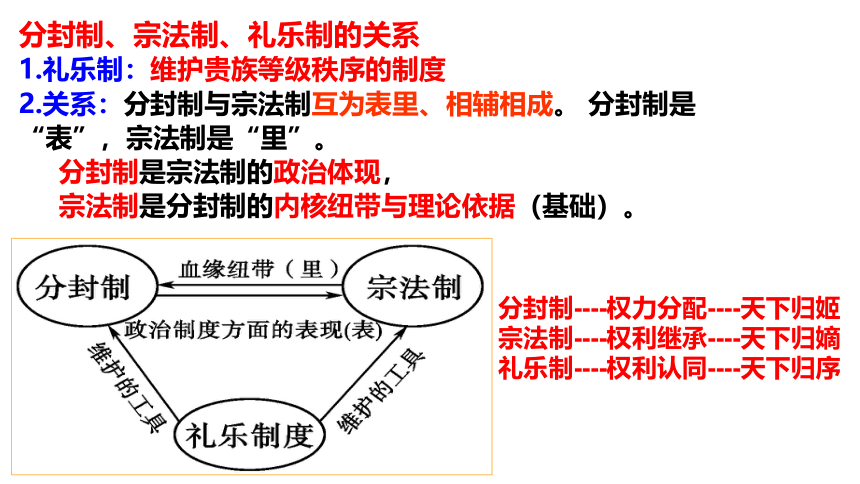

分封制、宗法制、礼乐制的关系

1.礼乐制:维护贵族等级秩序的制度

2.关系:分封制与宗法制互为表里、相辅相成。 分封制是“表”,宗法制是“里”。

分封制是宗法制的政治体现,

宗法制是分封制的内核纽带与理论依据(基础)。

分封制----权力分配----天下归姬

宗法制----权利继承----天下归嫡

礼乐制----权利认同----天下归序

周朝概况

①“国人暴动”:BC841周厉王暴政,引发“国人暴动”;

②共和执政:周厉王出逃,召公、周公共同执政;(原始民主色彩)

农业:青铜农具极少。主要是用木、石、骨、蚌等材质的工具。

手工业:青铜铸造是手工业生产的主要部分,青铜器种类繁多。实行工商食(si)官制度,以官营手工业为主;(P6“何尊”史料价值:“中国“这个词第一次出现)

土地制度:奴隶主土地国有制;井田制。

思想:具有早期的敬天保民的民本思想

一、 春秋和战国的列国形势图(有分裂走向统一的趋势)、三家分晋和田氏代齐(体现礼崩乐坏、周王室衰微)

二、华夏认同(内容、作用)

三、经济发展的表现(农业/手工业/商业——生产力进步)

四、各国变法的背景(经济、政治、阶级、思想);

五、商鞅变法(内容和影响)

六、诸子的思想主张、百家争鸣的背景(经济、政治、阶层——士、思想文化——私学出现)百家争鸣的作用

第2课:诸侯纷争与列国变法

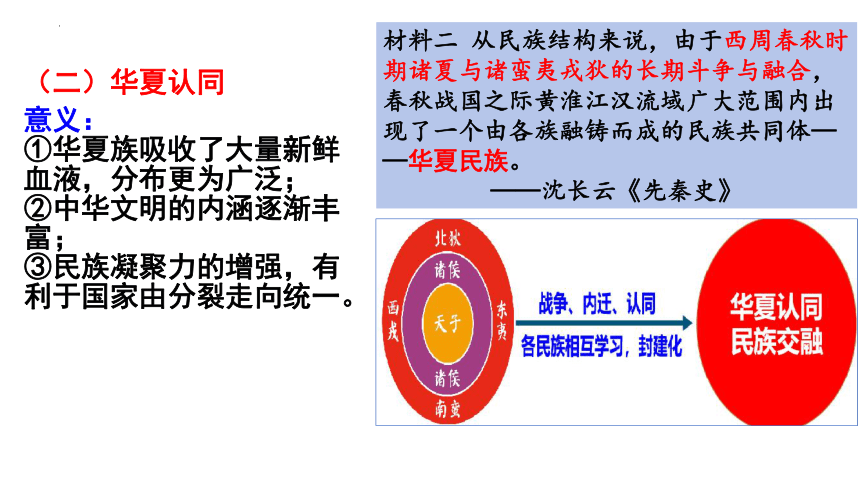

意义:

①华夏族吸收了大量新鲜血液,分布更为广泛;

②中华文明的内涵逐渐丰富;

③民族凝聚力的增强,有利于国家由分裂走向统一。

材料二 从民族结构来说,由于西周春秋时期诸夏与诸蛮夷戎狄的长期斗争与融合,春秋战国之际黄淮江汉流域广大范围内出现了一个由各族融铸而成的民族共同体——华夏民族。

——沈长云《先秦史》

(二)华夏认同

【探究】:铁犁牛耕带来的影响

铁犁牛耕

农业的进步

商业、手工业的发展

私田出现

地主

佃农、自耕农

井田制瓦解

小农经济开始确立

封建分封制转变为中央集权制

井田制瓦解,封建土地私有制确立

小农经济

2、时间:春秋战国时期

3、产生条件:

①铁犁牛耕技术的出现和推广

②封建土地所有制的确立

1、含义:

以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

4、特点:男耕女织、自给自足、精耕细作

分散性、保守性、封闭性、落后性、脆弱性

商鞅变法的背景和条件:(前4条)

(1)经济上:铁犁牛耕出现并推广,生产力发展,封建生产关系形成;

(2)政治上:新兴地主阶级要求废除奴隶主贵族制度,建立和强化封建专制统治;

(3)军事上:诸侯争霸和兼并,要求通过改革富国强兵;

(4)思想上:百家争鸣,法家思想成为变法的理论基础;

(5)春秋改革与战国变法为商鞅变法提供了经验教训;

(6)秦国改革的迫切性、有利条件、历史机遇和主观因素

商鞅变法

内容 作用

经济 重农抑商,奖励耕织 “废井田,开阡陌”,授田于百姓

政治 普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

军事 奖励军功,剥夺和限制贵族特权

法令 在民间实行什五连坐,互相纠察告发

社会 强制大家庭拆散为个体小家庭 “民有二男以上不分异者,倍其赋”

土地国有

↓

土地私有

分封制

↓

县制

血缘政治

↓

官僚政治

确立封建土地私有制,发展农耕

实行中央集权

打破世袭贵族的军事垄断特权,秦国军事实力迅速发展

加强控制

方便税收,加强集权

政治上:改变了三代中央和地方行政制度,专制主义中央集权制度初步形成

经济上:废除井田制,确立了封建土地私有制,发展了小农经济

郡县制取代分封制,中央集权加强

官僚政治(军功爵制等)取代贵族政治(世卿世禄制)

推动社会转型:

奴隶社会

封建社会

列国变法与社会转型

一、百家争鸣形成的背景:

1.经济:铁农具和牛耕的推广推动了生产力的发展,井田制

的瓦解,为文化的繁荣提供了坚实的物质基础。(根因)

2.政治:周王室衰微,诸侯争霸,分封制瓦解,促成了思想自由的社会环境。

3.思想:学术下移,私学的兴盛,造就了一批有知识、身份自由的思想家。

4.阶级:“士”阶层活跃并受重用。

三、百家争鸣的意义:

1. 是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

2. 为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了理论基础,

3. 是后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

1.人民愿望:长期战乱给社会带来巨大灾难,人民渴望统一。

(秦统一六国符合历史发展所趋)

2.经济需求:各地域经济的发展,要求打破政治分裂所带来的的阻碍。(客观条件)

3. 个人条件: 秦王励精图治,广纳贤才吏治较为清明。(主观条件)

4. 地理条件: 秦国地理位置优越,物质基础雄厚。(都江堰、郑国渠)

5. 综合国力:商鞅变法后,秦尊奉法家,奖励耕战,国家日益强盛。

6. 正确策略:秦国采取远交近攻策略,分化瓦解,各个击破,相继灭掉东方六国。

一、秦统一的原因

三、秦巩固统一的措施

(一)军事措施

事件 影响 意义

北方 攻打匈奴,修筑 长城和“直道 加强了北部边防

不仅扩大了统一帝国的规模,而且推动了中华民族多元一体化格局的形成。

南方 开凿灵渠,平 定岭南并置郡(南海郡、桂林郡、象郡) 是岭南地区归入中央王朝管辖的开端

西南方 征服西南夷(今云贵川), 开辟五尺道 西南夷进入中原统一政权版图开始

巩固专制主义中央集权的措施

1. 皇帝制:

(1)来源:功过三皇,德高五帝,称“皇帝”。

(2)特点:

①皇权独尊:确立“皇帝”称号;皇帝自称“朕”;命令称“制”或“诏”,印称“玺”。

②皇位世袭:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”

③皇权至上:“天下之事无小大皆决于上”。(核心)

特点:

①皇权至上;(核心)

②分工明确、体制完备;

③家国同构(家天下)。

作用:

①维护封建君主专制统治

②提高工作效率

(三)经济文化措施

1、统一车轨、文字、货币和度量衡

2、修驰道、直道,

3、颁布法律,(《秦律》)

4、编辑户籍,

5、迁徙六国豪强到关中、巴蜀等地,

6、整顿社会风俗。

秦专制主义中央集权制的影响

1、政治:有利于统一多民族封建国家的巩固。

2、经济:能有效地集中力量从事大规模的经济建设,有利于社会经济的发展。

3、民族融合:有利于各民族的交往、交流、融合。

4、文化:有利于各地区文化交流,有利于中华文明的延续和传播。

5、对后世:奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝沿用。

“文景之治”:

(1)背景:①汉初社会残破、经济凋敝。②汉初统治集团吸收秦朝速亡的教训。③尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策。

(2)措施:采取“与民休息”政策——减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出。

(3)结果:文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称“文景之治”。

汉初的政治制度:

(1)汉承秦制:西汉初年的各种制度基本沿袭秦朝,史称“汉承秦制”。

(2)地方行政制度:郡国并行制。

①原因:“惩亡秦孤立之弊”。

②概况:刘邦在统一战争中分封了七个异姓功臣为诸侯王······给汉王朝的统一和稳定埋下了隐患。

③结果:汉景帝在位时,消减诸侯封地,引发了吴、楚七国叛乱,史称“七国之乱”,后被平定。

光武中兴——巩固国家集权的措施

治国思想:“退功臣而进文吏”,以“柔道“治天下。

统治措施:

结果:政局稳定,经济发展。

(2)豪强地主的发展:土地兼并严重,豪强地主强大,阶级矛盾日益突出

中央与地方关系:形成地方割据势力,严重威胁中央集权

阶级矛盾:土地兼并严重,严重激化 阶级矛盾

(1)东汉中期:外戚宦官交替专权

“清议”党锢之祸”皇权旁落,政治黑暗,统治阶级内部矛盾尖锐

实质:外戚、宦官专权是封建君主专制加强的结果

(3)黄巾军起义,动摇了东汉王朝的统治基础,地方长官趁机拥兵自重,出现了军阀割据局面,东汉政权名存实亡。

东汉衰亡的原因

2. 思想:儒学成为我国封建社会的主流意识形态,“大一统”观念深入人心;

3.民族:强化了华夏认同,促进中华民族共同体的形成。

汉朝统一多名组国家的巩固的历史意义

1. 疆域扩大,利于民族融合,统一多民族封建国家得到巩固加强;

3. 推动了文化繁荣,成为中华优秀传统文化的重要组成部分,给后世留下宝贵的精神财富。

复习建议:

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族 封建国家的建立与巩固

第1课:中华文明起源与早期国家

一、 石器时代的文化遗存及其地理位置(长江黄河流域)

二、中华文明起源的分布特点

三、禅让制、世袭制

四、商朝内外服制、统治特点(神权色彩浓厚/神权与王权相结合)

五、西周的分封制:目的、对象、分封特点、诸侯权利和义务、分封制的影响(积极、消极)

宗法制:目的、核心、作用、特点(大小宗是相对的、家国同构)、礼乐制、三者关系

六、商周经济:青铜农具少、奴隶主土地国有制(井田制)

分封制

1、概念:“ 封建亲戚”,是分封诸侯国的意思。

2、目的:“以蕃屏周”,为了巩固周王朝统治

3、对象:王室、功臣、先代贵族

4、权力:世袭权统治权;土地和人口;再分封;设置官吏;组建 武装; 征收赋税

5、义务:听从周天子的命令;定期朝贡;提供军赋;提供力役

6、特点:①分封对象多元,但同姓王族占主体;

②集中在黄河中下游地区;

③同姓王族多被封在富饶之地、战略要地;

④层层分封,等级森严;天下共主,众星拱月。

⑤同姓不婚

6、影响:

积极:对当时:

①稳定了统治秩序,巩固了周王朝的统治

②开发了边远地区,扩大了统治区域。

③促进了经济文化交流和民族融合,为华夏族的形成奠定了基础。

④国家政权由松散走向紧密,是一种制度创新。

对后世:

①封建社会皇族分封;②影响姓氏; ③影响地名.

消极:后来对着实力的变化,诸侯之间出现了强国兼并弱国的形势,从而使周天子权威逐渐削弱——地方独立性强,易形成地方割据势力。

宗法制

1.含义:用父系血缘关系的亲疏来维系政治等级,巩固国家统治的制度。

2.目的(作用):为了解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾

3.内容(特点):①嫡长子继承制②周天子是绝对的大宗③大小宗的关系是相对的④家国同构(族权与政权相结合)

4.影响:积极:①保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位;

②有利于统治集团内部的稳定和团结;

③有利于形成尊宗敬祖,尊老爱幼的亲情观。

消极:①宗法血缘关系不能从根本上保证中央与地方的隶属关系,

随着时间的推移,血缘关系逐渐疏远;

②特权思想、等级观念、重男轻女、任人唯亲等现象出现。

分封制、宗法制、礼乐制的关系

1.礼乐制:维护贵族等级秩序的制度

2.关系:分封制与宗法制互为表里、相辅相成。 分封制是“表”,宗法制是“里”。

分封制是宗法制的政治体现,

宗法制是分封制的内核纽带与理论依据(基础)。

分封制----权力分配----天下归姬

宗法制----权利继承----天下归嫡

礼乐制----权利认同----天下归序

周朝概况

①“国人暴动”:BC841周厉王暴政,引发“国人暴动”;

②共和执政:周厉王出逃,召公、周公共同执政;(原始民主色彩)

农业:青铜农具极少。主要是用木、石、骨、蚌等材质的工具。

手工业:青铜铸造是手工业生产的主要部分,青铜器种类繁多。实行工商食(si)官制度,以官营手工业为主;(P6“何尊”史料价值:“中国“这个词第一次出现)

土地制度:奴隶主土地国有制;井田制。

思想:具有早期的敬天保民的民本思想

一、 春秋和战国的列国形势图(有分裂走向统一的趋势)、三家分晋和田氏代齐(体现礼崩乐坏、周王室衰微)

二、华夏认同(内容、作用)

三、经济发展的表现(农业/手工业/商业——生产力进步)

四、各国变法的背景(经济、政治、阶级、思想);

五、商鞅变法(内容和影响)

六、诸子的思想主张、百家争鸣的背景(经济、政治、阶层——士、思想文化——私学出现)百家争鸣的作用

第2课:诸侯纷争与列国变法

意义:

①华夏族吸收了大量新鲜血液,分布更为广泛;

②中华文明的内涵逐渐丰富;

③民族凝聚力的增强,有利于国家由分裂走向统一。

材料二 从民族结构来说,由于西周春秋时期诸夏与诸蛮夷戎狄的长期斗争与融合,春秋战国之际黄淮江汉流域广大范围内出现了一个由各族融铸而成的民族共同体——华夏民族。

——沈长云《先秦史》

(二)华夏认同

【探究】:铁犁牛耕带来的影响

铁犁牛耕

农业的进步

商业、手工业的发展

私田出现

地主

佃农、自耕农

井田制瓦解

小农经济开始确立

封建分封制转变为中央集权制

井田制瓦解,封建土地私有制确立

小农经济

2、时间:春秋战国时期

3、产生条件:

①铁犁牛耕技术的出现和推广

②封建土地所有制的确立

1、含义:

以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

4、特点:男耕女织、自给自足、精耕细作

分散性、保守性、封闭性、落后性、脆弱性

商鞅变法的背景和条件:(前4条)

(1)经济上:铁犁牛耕出现并推广,生产力发展,封建生产关系形成;

(2)政治上:新兴地主阶级要求废除奴隶主贵族制度,建立和强化封建专制统治;

(3)军事上:诸侯争霸和兼并,要求通过改革富国强兵;

(4)思想上:百家争鸣,法家思想成为变法的理论基础;

(5)春秋改革与战国变法为商鞅变法提供了经验教训;

(6)秦国改革的迫切性、有利条件、历史机遇和主观因素

商鞅变法

内容 作用

经济 重农抑商,奖励耕织 “废井田,开阡陌”,授田于百姓

政治 普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

军事 奖励军功,剥夺和限制贵族特权

法令 在民间实行什五连坐,互相纠察告发

社会 强制大家庭拆散为个体小家庭 “民有二男以上不分异者,倍其赋”

土地国有

↓

土地私有

分封制

↓

县制

血缘政治

↓

官僚政治

确立封建土地私有制,发展农耕

实行中央集权

打破世袭贵族的军事垄断特权,秦国军事实力迅速发展

加强控制

方便税收,加强集权

政治上:改变了三代中央和地方行政制度,专制主义中央集权制度初步形成

经济上:废除井田制,确立了封建土地私有制,发展了小农经济

郡县制取代分封制,中央集权加强

官僚政治(军功爵制等)取代贵族政治(世卿世禄制)

推动社会转型:

奴隶社会

封建社会

列国变法与社会转型

一、百家争鸣形成的背景:

1.经济:铁农具和牛耕的推广推动了生产力的发展,井田制

的瓦解,为文化的繁荣提供了坚实的物质基础。(根因)

2.政治:周王室衰微,诸侯争霸,分封制瓦解,促成了思想自由的社会环境。

3.思想:学术下移,私学的兴盛,造就了一批有知识、身份自由的思想家。

4.阶级:“士”阶层活跃并受重用。

三、百家争鸣的意义:

1. 是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

2. 为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了理论基础,

3. 是后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

1.人民愿望:长期战乱给社会带来巨大灾难,人民渴望统一。

(秦统一六国符合历史发展所趋)

2.经济需求:各地域经济的发展,要求打破政治分裂所带来的的阻碍。(客观条件)

3. 个人条件: 秦王励精图治,广纳贤才吏治较为清明。(主观条件)

4. 地理条件: 秦国地理位置优越,物质基础雄厚。(都江堰、郑国渠)

5. 综合国力:商鞅变法后,秦尊奉法家,奖励耕战,国家日益强盛。

6. 正确策略:秦国采取远交近攻策略,分化瓦解,各个击破,相继灭掉东方六国。

一、秦统一的原因

三、秦巩固统一的措施

(一)军事措施

事件 影响 意义

北方 攻打匈奴,修筑 长城和“直道 加强了北部边防

不仅扩大了统一帝国的规模,而且推动了中华民族多元一体化格局的形成。

南方 开凿灵渠,平 定岭南并置郡(南海郡、桂林郡、象郡) 是岭南地区归入中央王朝管辖的开端

西南方 征服西南夷(今云贵川), 开辟五尺道 西南夷进入中原统一政权版图开始

巩固专制主义中央集权的措施

1. 皇帝制:

(1)来源:功过三皇,德高五帝,称“皇帝”。

(2)特点:

①皇权独尊:确立“皇帝”称号;皇帝自称“朕”;命令称“制”或“诏”,印称“玺”。

②皇位世袭:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”

③皇权至上:“天下之事无小大皆决于上”。(核心)

特点:

①皇权至上;(核心)

②分工明确、体制完备;

③家国同构(家天下)。

作用:

①维护封建君主专制统治

②提高工作效率

(三)经济文化措施

1、统一车轨、文字、货币和度量衡

2、修驰道、直道,

3、颁布法律,(《秦律》)

4、编辑户籍,

5、迁徙六国豪强到关中、巴蜀等地,

6、整顿社会风俗。

秦专制主义中央集权制的影响

1、政治:有利于统一多民族封建国家的巩固。

2、经济:能有效地集中力量从事大规模的经济建设,有利于社会经济的发展。

3、民族融合:有利于各民族的交往、交流、融合。

4、文化:有利于各地区文化交流,有利于中华文明的延续和传播。

5、对后世:奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝沿用。

“文景之治”:

(1)背景:①汉初社会残破、经济凋敝。②汉初统治集团吸收秦朝速亡的教训。③尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策。

(2)措施:采取“与民休息”政策——减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出。

(3)结果:文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称“文景之治”。

汉初的政治制度:

(1)汉承秦制:西汉初年的各种制度基本沿袭秦朝,史称“汉承秦制”。

(2)地方行政制度:郡国并行制。

①原因:“惩亡秦孤立之弊”。

②概况:刘邦在统一战争中分封了七个异姓功臣为诸侯王······给汉王朝的统一和稳定埋下了隐患。

③结果:汉景帝在位时,消减诸侯封地,引发了吴、楚七国叛乱,史称“七国之乱”,后被平定。

光武中兴——巩固国家集权的措施

治国思想:“退功臣而进文吏”,以“柔道“治天下。

统治措施:

结果:政局稳定,经济发展。

(2)豪强地主的发展:土地兼并严重,豪强地主强大,阶级矛盾日益突出

中央与地方关系:形成地方割据势力,严重威胁中央集权

阶级矛盾:土地兼并严重,严重激化 阶级矛盾

(1)东汉中期:外戚宦官交替专权

“清议”党锢之祸”皇权旁落,政治黑暗,统治阶级内部矛盾尖锐

实质:外戚、宦官专权是封建君主专制加强的结果

(3)黄巾军起义,动摇了东汉王朝的统治基础,地方长官趁机拥兵自重,出现了军阀割据局面,东汉政权名存实亡。

东汉衰亡的原因

2. 思想:儒学成为我国封建社会的主流意识形态,“大一统”观念深入人心;

3.民族:强化了华夏认同,促进中华民族共同体的形成。

汉朝统一多名组国家的巩固的历史意义

1. 疆域扩大,利于民族融合,统一多民族封建国家得到巩固加强;

3. 推动了文化繁荣,成为中华优秀传统文化的重要组成部分,给后世留下宝贵的精神财富。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进