第三单元7.2《归园田居(其一)》课件(共29张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第三单元7.2《归园田居(其一)》课件(共29张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

陶渊明

了解陶渊明的生平、以及本诗的写作背景。

反复诵读诗歌,抓住诗眼,把握诗歌内容。

赏析写景之妙,掌握田园诗的艺术手法。

理解诗人的隐士情怀,领悟其返朴归真的人生志趣和境界。

行业PPT模板http:///hangye/

学习目标

面对动荡的社会,要么兼济天下,要么独善其身,没有第三条路可走。而在文学的世界里,兼济天下和独善其身都闪烁着耀眼的光芒,给我们以美的享受,并带来启发。

曹操:拥有百兵,四方征讨,统一北方,号称一代枭雄。

陶潜:放弃官场,回归田园,悠然采菊,誉为千载一隐。

二人同处乱世,却有不同的人生选择。今天我们一起走进《归园田居(其一)》,感受诗中不同的人生取向。

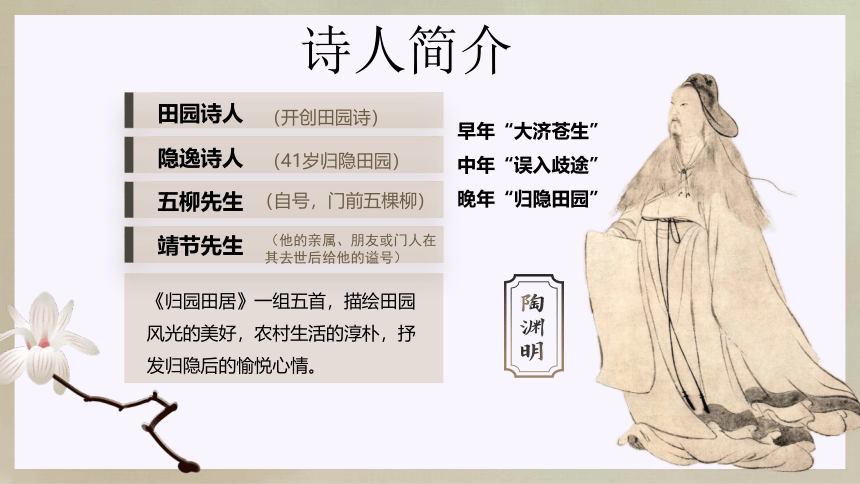

田园诗人

隐逸诗人

五柳先生

靖节先生

(开创田园诗)

(41岁归隐田园)

(自号,门前五棵柳)

(他的亲属、朋友或门人在其去世后给他的谥号)

早年“大济苍生”

中年“误入歧途”

晚年“归隐田园”

《归园田居》一组五首,描绘田园风光的美好,农村生活的淳朴,抒发归隐后的愉悦心情。

诗人简介

早年

28岁前

“大济苍生”

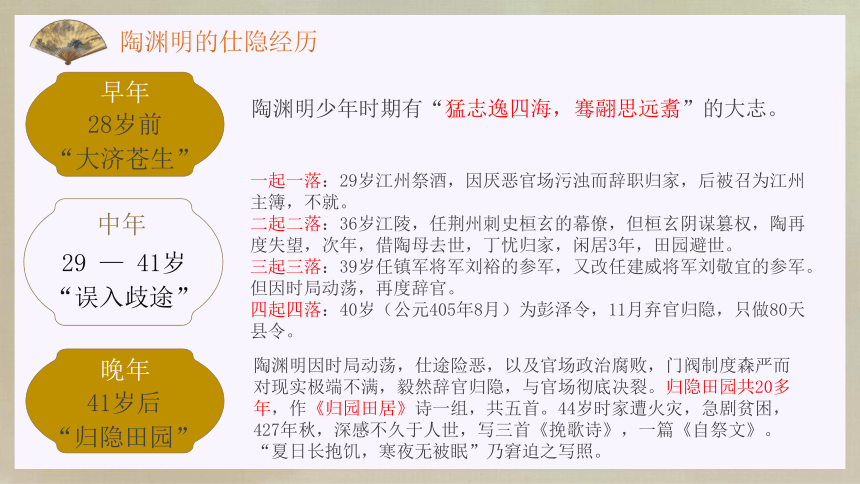

陶渊明的仕隐经历

陶渊明少年时期有“猛志逸四海,骞翮思远翥”的大志。

一起一落:29岁江州祭酒,因厌恶官场污浊而辞职归家,后被召为江州主簿,不就。

二起二落:36岁江陵,任荆州刺史桓玄的幕僚,但桓玄阴谋篡权,陶再度失望,次年,借陶母去世,丁忧归家,闲居3年,田园避世。

三起三落:39岁任镇军将军刘裕的参军,又改任建威将军刘敬宜的参军。但因时局动荡,再度辞官。

四起四落:40岁(公元405年8月)为彭泽令,11月弃官归隐,只做80天县令。

陶渊明因时局动荡,仕途险恶,以及官场政治腐败,门阀制度森严而对现实极端不满,毅然辞官归隐,与官场彻底决裂。归隐田园共20多年,作《归园田居》诗一组,共五首。44岁时家遭火灾,急剧贫困,427年秋,深感不久于人世,写三首《挽歌诗》,一篇《自祭文》。“夏日长抱饥,寒夜无被眠”乃窘迫之写照。

中年

29 — 41岁

“误入歧途”

晚年

41岁后

“归隐田园”

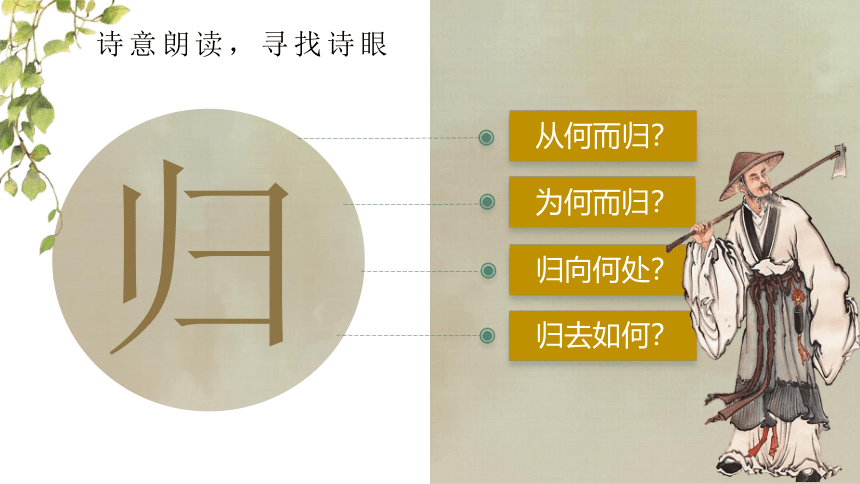

诗意朗读,

寻找诗眼

ài

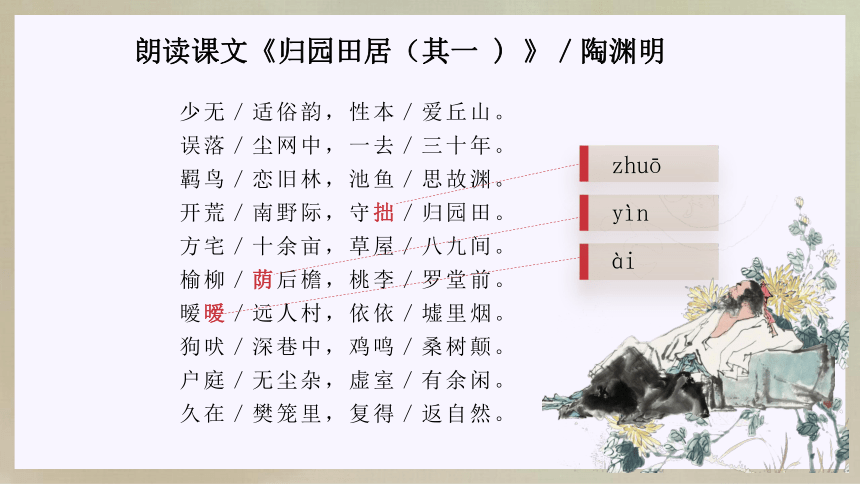

zhuō

少无/适俗韵,性本/爱丘山。

误落/尘网中,一去/三十年。

羁鸟/恋旧林,池鱼/思故渊。

开荒/南野际,守拙/归园田。

方宅/十余亩,草屋/八九间。

榆柳/荫后檐,桃李/罗堂前。

暧暧/远人村,依依/墟里烟。

狗吠/深巷中,鸡鸣/桑树颠。

户庭/无尘杂,虚室/有余闲。

久在/樊笼里,复得/返自然。

yìn

朗读课文《归园田居(其一 ) 》/陶渊明

归

从何而归?

归向何处?

归去如何?

为何而归?

诗意朗读,寻找诗眼

从何而归?

守诗意心境

误落尘网中,一去三十年。

久在樊笼里,复得返自然。

第一部分 从何而归

思考1:试赏析“误落尘网中,一去三十年”两句。

“误落”一词,既是诗人对自己做官的感叹,又是诗人对“尘网”般的官场的蔑视和厌恶。“误”字显示了诗人的悔恨之深,“三十年”写时间之久。

为何而归?

寻诗意生活

少无适俗韵,性本爱丘山。

羁鸟恋旧林, 池鱼思故渊。

第二部分 为何而归

思考:如何理解“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。”?

运用比喻的修辞,将身处官场的自己比喻为笼中鸟、池中鱼,失去自由,失去最适合的生存环境,只有痛苦。

表明诗人身在官场心系田园,体现诗人对自由的向往,对官场的厌倦。

鸟要回到山林中,鱼要回到江河中,

诗人要回到田园中。

为何而归?

思考:既然“性本爱丘山”,为何要做官?

“误落尘网中”。

入仕做官,非其本性,而是一种失误。

陶渊明一生多次辞官做官,难道仅一个“误”字就能解释?

①深受儒家思想的影响。

猛志逸四海,骞翮思远翥。

②家学渊源:曾祖父陶侃为开国元勋,祖父、父亲均担任过太守。

③生活所迫:父亲在9岁去世后,家道中落

做官

退隐

官场的黑暗与纵横交错的人际关系让其感到束缚

矛盾心理

归向何处?

赏诗意美景

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

选景:

方宅、草屋、榆柳、桃李、村落、炊烟、狗吠、深巷、鸡鸣、桑树

第三部分 归向何处?

宁静、恬淡、富有生活气息的田园风光图

画面风格:

诗人运用了什么手法来勾勒这幅图景?

方宅

草屋

榆柳

桃李

村庄

炊烟

狗吠

鸡鸣

近景

远景

静

动

一切景语皆情语(情景交融)

白描

动静结合

远近结合

知识链接:白描

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色。

在文学创作上,“白描”作为一种表现方法,是指用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明生动的形象。如初中所学“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”。

诗人以白描手法不事雕琢地描绘了一幅的生态田园生活图景,是陶渊明所追求的现实生活,也是陶渊明所渴望的能抚慰他心灵的精神皈依之所。

归去如何?

抒诗意心境

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

第三部分 归去如何?

尘网

樊笼

田园:

方宅 草屋

榆柳 桃李

村庄 炊烟

狗吠 鸡鸣

宁静、优美、和谐

恋

归

黑暗

官场:

厌

弃

小 结

从这首诗中我们看出陶渊明舍去官场的尔虞我诈,回到田园求得一种平和、宁静和精神的自由,他不仅因此留下很美的诗文,而且也塑造了最完美的人格。他的独特的艺术成就和伟大品格深刻影响着一代又一代的人。

诗意灵魂,

悟光辉人格

从物质条件、耕作情况等角度分析陶渊明“归园田”后的真实处境。

闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之。造饮辄尽,期在必醉;既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

——《五柳先生传》(节选)

联读诗文

《归园田居》(其三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

从物质条件、耕作情况等角度分析陶渊明“归园田”后的真实处境。

(1)物质条件:

衣:“短褐穿结”,穿的是粗布短衣,上面还打满了补丁;

食:“性嗜酒,家贫不能常得”,因贫而不能满足“嗜酒”的爱好;

住:“环堵萧然,不蔽风日”,简陋的居室里空空荡荡,还遮挡不住严寒和烈日;“草屋八九间”,据《考工记》记载:“葺屋三分。”《疏》曰:“谓屋南北深一丈二尺。”换算成今天的面积,八九间共九十多平方米。陶家一家七口住,有点拥挤。

收入:“方宅十余亩”,据考证,晋时的十余亩,约合今天的七亩地,按当时的生产力,年产粮约两千多斤。

联读诗文

从物质条件、耕作情况等角度分析陶渊明“归园田”后的真实处境。

(2)耕作之苦:

“晨兴理荒秽,带月荷锄归。道狭草木长,夕露沾我衣”,清上早起下地铲除杂草,夜幕降临披月光扛锄归去,不辞辛苦、披星戴月地劳作,也只能得到个“草盛豆苗稀”,野草茂盛,豆苗稀疏。

联读诗文

综上,你怎么看待陶渊明“归园田”后的生活?

陶渊明,一介文人,不擅农事,辞官后的生活并不想人们想象的那般闲适潇洒,也由此可知,弃官归隐不是一件轻而易举的浪漫之事。即便如此,在以“学而优则仕”为读书人的必然追求、以士人劳动为耻的古代,陶渊明毅然决然离开官场、回归田园,开荒南野、箪食瓢饮,还能自得其乐,这是难得而又可贵的。

联读诗文

课堂小结

结合时代背景和诗人的生平经历,谈谈曹操和陶渊明不同选择与其文化背景的关系。

曹操面对诸侯割据的乱世,胸怀平定天下的政治抱负,关注现实,表现时代精神,引领建安风骨。

陶渊明自幼受儒家“修齐治平”思想的影响,希望大济苍生;然而政治动荡,隐逸之风盛行。道家返归自然、追求精神自由等思想是他反抗现实、蔑视权贵与功名的精神支柱。

结合时代背景和诗人的生平经历,谈谈曹操和陶渊明不同选择与其文化背景的关系。

虽然受到老庄思想和魏晋玄学的影响,但陶渊明却试图以身体力行的躬耕和固守节操,从社会底层影响当时污浊的社会。他用行动教育了后代文人要不屈服于权贵,不附庸俗之流。同时,也让自己成为中国士大夫精神世界的一座堡垒,用以保护自己出仕和归隐的选择自由。

课堂小结

是仕,还是隐?是直面现实,心怀天下,还是坚守本性,退隐山林?不同的人会有不同的选择,不同时代也会有不同的选择。陶渊明是不幸的,他生逢乱世。而我们何其有幸,生逢盛世中国,愿每一个平凡如的我们都能找到自己的人生坐标,有一分光发一分热,爱自然爱生活也爱自己。

课堂小结

陶渊明

了解陶渊明的生平、以及本诗的写作背景。

反复诵读诗歌,抓住诗眼,把握诗歌内容。

赏析写景之妙,掌握田园诗的艺术手法。

理解诗人的隐士情怀,领悟其返朴归真的人生志趣和境界。

行业PPT模板http:///hangye/

学习目标

面对动荡的社会,要么兼济天下,要么独善其身,没有第三条路可走。而在文学的世界里,兼济天下和独善其身都闪烁着耀眼的光芒,给我们以美的享受,并带来启发。

曹操:拥有百兵,四方征讨,统一北方,号称一代枭雄。

陶潜:放弃官场,回归田园,悠然采菊,誉为千载一隐。

二人同处乱世,却有不同的人生选择。今天我们一起走进《归园田居(其一)》,感受诗中不同的人生取向。

田园诗人

隐逸诗人

五柳先生

靖节先生

(开创田园诗)

(41岁归隐田园)

(自号,门前五棵柳)

(他的亲属、朋友或门人在其去世后给他的谥号)

早年“大济苍生”

中年“误入歧途”

晚年“归隐田园”

《归园田居》一组五首,描绘田园风光的美好,农村生活的淳朴,抒发归隐后的愉悦心情。

诗人简介

早年

28岁前

“大济苍生”

陶渊明的仕隐经历

陶渊明少年时期有“猛志逸四海,骞翮思远翥”的大志。

一起一落:29岁江州祭酒,因厌恶官场污浊而辞职归家,后被召为江州主簿,不就。

二起二落:36岁江陵,任荆州刺史桓玄的幕僚,但桓玄阴谋篡权,陶再度失望,次年,借陶母去世,丁忧归家,闲居3年,田园避世。

三起三落:39岁任镇军将军刘裕的参军,又改任建威将军刘敬宜的参军。但因时局动荡,再度辞官。

四起四落:40岁(公元405年8月)为彭泽令,11月弃官归隐,只做80天县令。

陶渊明因时局动荡,仕途险恶,以及官场政治腐败,门阀制度森严而对现实极端不满,毅然辞官归隐,与官场彻底决裂。归隐田园共20多年,作《归园田居》诗一组,共五首。44岁时家遭火灾,急剧贫困,427年秋,深感不久于人世,写三首《挽歌诗》,一篇《自祭文》。“夏日长抱饥,寒夜无被眠”乃窘迫之写照。

中年

29 — 41岁

“误入歧途”

晚年

41岁后

“归隐田园”

诗意朗读,

寻找诗眼

ài

zhuō

少无/适俗韵,性本/爱丘山。

误落/尘网中,一去/三十年。

羁鸟/恋旧林,池鱼/思故渊。

开荒/南野际,守拙/归园田。

方宅/十余亩,草屋/八九间。

榆柳/荫后檐,桃李/罗堂前。

暧暧/远人村,依依/墟里烟。

狗吠/深巷中,鸡鸣/桑树颠。

户庭/无尘杂,虚室/有余闲。

久在/樊笼里,复得/返自然。

yìn

朗读课文《归园田居(其一 ) 》/陶渊明

归

从何而归?

归向何处?

归去如何?

为何而归?

诗意朗读,寻找诗眼

从何而归?

守诗意心境

误落尘网中,一去三十年。

久在樊笼里,复得返自然。

第一部分 从何而归

思考1:试赏析“误落尘网中,一去三十年”两句。

“误落”一词,既是诗人对自己做官的感叹,又是诗人对“尘网”般的官场的蔑视和厌恶。“误”字显示了诗人的悔恨之深,“三十年”写时间之久。

为何而归?

寻诗意生活

少无适俗韵,性本爱丘山。

羁鸟恋旧林, 池鱼思故渊。

第二部分 为何而归

思考:如何理解“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。”?

运用比喻的修辞,将身处官场的自己比喻为笼中鸟、池中鱼,失去自由,失去最适合的生存环境,只有痛苦。

表明诗人身在官场心系田园,体现诗人对自由的向往,对官场的厌倦。

鸟要回到山林中,鱼要回到江河中,

诗人要回到田园中。

为何而归?

思考:既然“性本爱丘山”,为何要做官?

“误落尘网中”。

入仕做官,非其本性,而是一种失误。

陶渊明一生多次辞官做官,难道仅一个“误”字就能解释?

①深受儒家思想的影响。

猛志逸四海,骞翮思远翥。

②家学渊源:曾祖父陶侃为开国元勋,祖父、父亲均担任过太守。

③生活所迫:父亲在9岁去世后,家道中落

做官

退隐

官场的黑暗与纵横交错的人际关系让其感到束缚

矛盾心理

归向何处?

赏诗意美景

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

选景:

方宅、草屋、榆柳、桃李、村落、炊烟、狗吠、深巷、鸡鸣、桑树

第三部分 归向何处?

宁静、恬淡、富有生活气息的田园风光图

画面风格:

诗人运用了什么手法来勾勒这幅图景?

方宅

草屋

榆柳

桃李

村庄

炊烟

狗吠

鸡鸣

近景

远景

静

动

一切景语皆情语(情景交融)

白描

动静结合

远近结合

知识链接:白描

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色。

在文学创作上,“白描”作为一种表现方法,是指用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明生动的形象。如初中所学“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”。

诗人以白描手法不事雕琢地描绘了一幅的生态田园生活图景,是陶渊明所追求的现实生活,也是陶渊明所渴望的能抚慰他心灵的精神皈依之所。

归去如何?

抒诗意心境

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

第三部分 归去如何?

尘网

樊笼

田园:

方宅 草屋

榆柳 桃李

村庄 炊烟

狗吠 鸡鸣

宁静、优美、和谐

恋

归

黑暗

官场:

厌

弃

小 结

从这首诗中我们看出陶渊明舍去官场的尔虞我诈,回到田园求得一种平和、宁静和精神的自由,他不仅因此留下很美的诗文,而且也塑造了最完美的人格。他的独特的艺术成就和伟大品格深刻影响着一代又一代的人。

诗意灵魂,

悟光辉人格

从物质条件、耕作情况等角度分析陶渊明“归园田”后的真实处境。

闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之。造饮辄尽,期在必醉;既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

——《五柳先生传》(节选)

联读诗文

《归园田居》(其三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

从物质条件、耕作情况等角度分析陶渊明“归园田”后的真实处境。

(1)物质条件:

衣:“短褐穿结”,穿的是粗布短衣,上面还打满了补丁;

食:“性嗜酒,家贫不能常得”,因贫而不能满足“嗜酒”的爱好;

住:“环堵萧然,不蔽风日”,简陋的居室里空空荡荡,还遮挡不住严寒和烈日;“草屋八九间”,据《考工记》记载:“葺屋三分。”《疏》曰:“谓屋南北深一丈二尺。”换算成今天的面积,八九间共九十多平方米。陶家一家七口住,有点拥挤。

收入:“方宅十余亩”,据考证,晋时的十余亩,约合今天的七亩地,按当时的生产力,年产粮约两千多斤。

联读诗文

从物质条件、耕作情况等角度分析陶渊明“归园田”后的真实处境。

(2)耕作之苦:

“晨兴理荒秽,带月荷锄归。道狭草木长,夕露沾我衣”,清上早起下地铲除杂草,夜幕降临披月光扛锄归去,不辞辛苦、披星戴月地劳作,也只能得到个“草盛豆苗稀”,野草茂盛,豆苗稀疏。

联读诗文

综上,你怎么看待陶渊明“归园田”后的生活?

陶渊明,一介文人,不擅农事,辞官后的生活并不想人们想象的那般闲适潇洒,也由此可知,弃官归隐不是一件轻而易举的浪漫之事。即便如此,在以“学而优则仕”为读书人的必然追求、以士人劳动为耻的古代,陶渊明毅然决然离开官场、回归田园,开荒南野、箪食瓢饮,还能自得其乐,这是难得而又可贵的。

联读诗文

课堂小结

结合时代背景和诗人的生平经历,谈谈曹操和陶渊明不同选择与其文化背景的关系。

曹操面对诸侯割据的乱世,胸怀平定天下的政治抱负,关注现实,表现时代精神,引领建安风骨。

陶渊明自幼受儒家“修齐治平”思想的影响,希望大济苍生;然而政治动荡,隐逸之风盛行。道家返归自然、追求精神自由等思想是他反抗现实、蔑视权贵与功名的精神支柱。

结合时代背景和诗人的生平经历,谈谈曹操和陶渊明不同选择与其文化背景的关系。

虽然受到老庄思想和魏晋玄学的影响,但陶渊明却试图以身体力行的躬耕和固守节操,从社会底层影响当时污浊的社会。他用行动教育了后代文人要不屈服于权贵,不附庸俗之流。同时,也让自己成为中国士大夫精神世界的一座堡垒,用以保护自己出仕和归隐的选择自由。

课堂小结

是仕,还是隐?是直面现实,心怀天下,还是坚守本性,退隐山林?不同的人会有不同的选择,不同时代也会有不同的选择。陶渊明是不幸的,他生逢乱世。而我们何其有幸,生逢盛世中国,愿每一个平凡如的我们都能找到自己的人生坐标,有一分光发一分热,爱自然爱生活也爱自己。

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读