人教新课标必修三第一单元第三课宋明理学(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教新课标必修三第一单元第三课宋明理学(共52张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

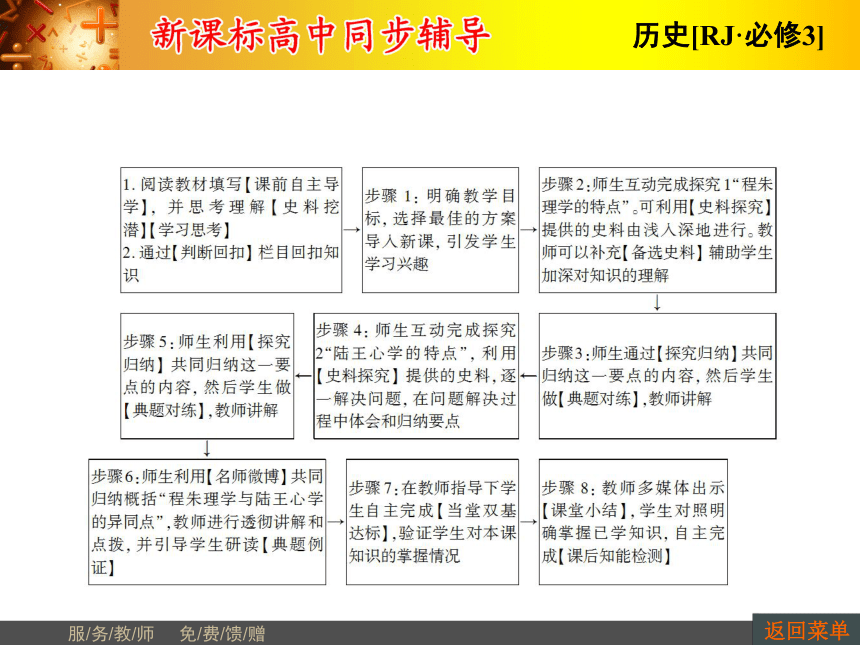

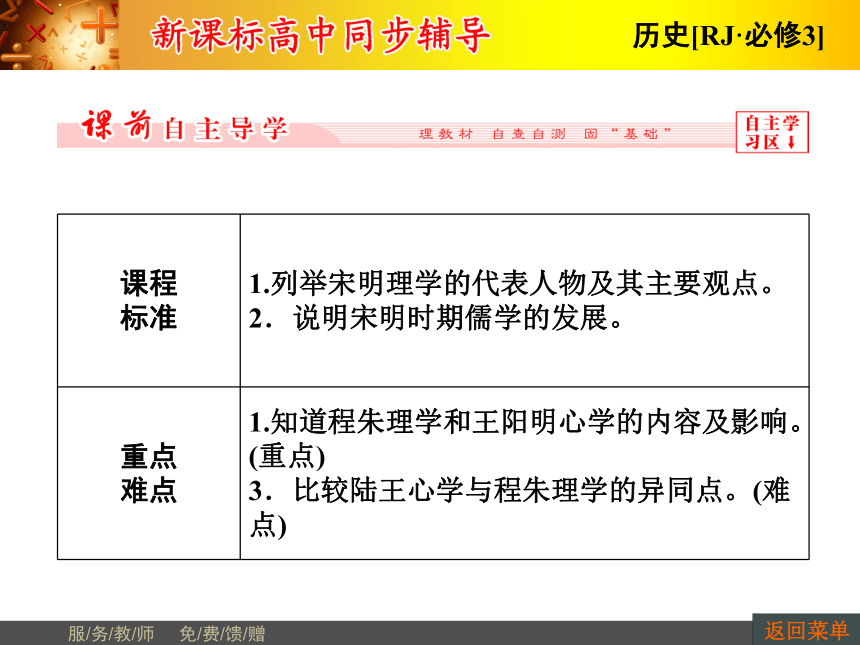

课件52张PPT。教学方案设计课堂互动探究课前自主导学当堂双基达标 课后知能检测课时教法分析第3课 宋明理学●课程标准

展现本课课标,并离析出具体的知识点,使学生对于本课的学习目标做到了然于胸。

●重点难点

通过多媒体或者小黑板展现,让学生对于本课的重点和难点做到心中有数,便于在学习中重点把握,重点学习。 ●新课导入建议

案例一——图片导入

多媒体课件显示丁云鹏的《三教图》,让学生观看后教师总结:中国古代史上曾出现三教合一的局面。图中三人分别代表了三教,是哪三教呢?为什么会出现三教合一的局面?儒家学者是如何应对的?本节课我们就来解决这几个问题。案例二——文字导入

引用张载的格言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,让学生理解并尝试解析这段话的意思。也可让学生阅读岳飞的《满江红》、文天祥的《正气歌》等。思考是什么赋予他们这种豪迈的英雄气概。由此导入新课——宋明理学。●教学流程设计1.魏晋南北朝时期

儒学适应形势的需要,吸收了佛教、_______的精神,有了新的发展。

2.隋朝

儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称

“_________”。三教合一道教3. 唐朝

(1)统治者奉行____________的政策,即尊道、礼佛、崇儒。

(2)佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位,儒学大师______率先提出复兴儒学。三教并行韩愈1.形成

(1)背景:北宋时,儒家学者展开了复兴儒学、抨击

_______的活动。

(2)形成:融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——“理学”。

2.思想主张

(1)北宋的程颢、程颐

①天理是宇宙万物的本原,先有理而后有物。这是理学的核心思想。佛道②把天理和__________直接联系起来。

③提出“___________”的认识论,把知识、道德和天理联系起来。

(2)南宋时期的朱熹

①天理是作为道德规范的__________,它是人性的最高境界,强调“存天理,灭人欲”。

②“物”指天理、人伦、圣言、世故,“格物致知”的目的在于明道德之善,而不是求科学之真。

③编著《_______________》,成为后世科举考试依据的教科书。伦理道德格物致知三纲五常四书章句集注3.影响

(1)适应了统治阶级的政治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力地维护了___________统治。

(2) _________把人束缚得更紧了。

(3)朱熹的学术思想还传及日本、朝鲜乃至______;在日本和朝鲜,甚至形成了“朱子学”学派。封建专制纲常名教欧洲阅读教材第13页【学思之窗】:

请谈谈程颐和朱熹关于“格物致知”的做法,对我们的学习方法有什么启发?

【提示】 格物致知,就是通过对外界事物的深入细致的探究,达到认识事物本质的目的。启发:首先要脚踏实地认真学习每一个具体的知识,然后才能融会贯通,提高自己的能力和学习水平。心反省内心致良知阅读教材第14页【历史纵横】:

王阳明说:“破山中贼易,破心中贼难。”这句话表明了他对文化作用的认识,今天我们应当怎样看待他的这种观点?

【提示】 王阳明在这里是强调树立思想道德标准、强化人们的纲常伦纪观念的重要性。在今天,这句话对于社会主义精神文明建设仍有一定的借鉴意义。【判断回扣】

1.程朱理学与陆王心学有着明显的区别。( )

程朱理学与陆王心学,都属于理学,都主张“理”是万物的本原,其区别在于“求理”的方式。程朱理学主张“格物致知”,理在心外,陆王心学主张理在心中,“发明本心”,即进行内心反省即可明理。程朱理学属于客观唯心主义,陆王心学属于主观唯心主义。√2.理学在宋代取得了统治地位。( )

宋代是理学的奠基时代,但在整个宋代,理学并未取得统治地位,从南宋以后成为长期居于统治地位的官方哲学,明代成为科举考试的敲门砖。×3.理学在历史上并没有产生过积极作用。( )

理学并非全是消极作用,它重视主观意志力量,注重气节、品德,强调人的社会责任和历史使命,又凸显人性的庄严,对塑造中华民族性格起到了积极作用。×1.史料 天理流行,触处皆是。暑往寒来,川流山峙,“父子有亲,君臣有义”之类,无非这理。

——《朱子语类》

问题:理学又被称为“新儒学”,据史料说明其“新”在何处?

【提示】 把“理”和儒家传统道德结合起来。 2.史料 所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵,莫不有知,而天下之物,莫不有理。惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以大学始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一时豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓格物,此谓知之至也。

——《大学章句》问题:史料主要体现了朱熹的哪一观点?根据史料信息对此作简要解释。

【提示】 格物致知。通过接触观察世间万事万物,在体会到各种知识的基础上加深对“理”的感悟。(2014·长沙高二检测)鹅湖之会与陆九渊进行一场为时三天的辩论后,朱熹写下《过分水岭有感》,诗曰:“地势觅南北,水流有西东。欲识分时异,应知合处同。”这表明朱熹认为他的理学与陆九渊的心学( )

A.南辕北辙 B.大同小异

C.水火不容 D.大异小同【解析】 解题时首先应注意诗歌的开头结尾“地势无南北”“应知合处同”,这反映朱熹的认识是从大处着眼,双方的根本立场是一致的,相同的,都是孔孟的纲常。

【答案】 B【备选史料】(教师用书独具)

史料一 凡一物上有一理,须是穷致其理。

——《二程遗书》

史料二 古之欲明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

——《大学》1.史料 万事万物之理不外于吾心。物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣。

——王阳明《答顾东桥书》

问题:王阳明思想的核心是什么?

【提示】 核心:心外无物,致良知。2.史料 朱熹与陆九渊是中国封建社会后期两位重要的哲学思想家、文化教育家,前者集理学之大成,后者开心学之体系,由于二人成名于同一时期,且学术观点相异,故自鹅湖之会始,二人争论不休。

问题:你认为他们最大的分歧是什么?

【提示】 朱熹认为“天理”是世界的本原,要探寻真知就应去体会和感受,即“格物致知”。陆九渊认为“心即理也”,心是天地万物的渊源。理在心中,心外无理。因此在求理的方法上主张“发明本心”,一个人只要进行内心反省,能够克服私欲,就可以成为圣贤之人。“天地虽大,但有一念向善,心存良知,虽凡夫俗子,皆可为圣贤。”极力宣扬并践行这一主张的思想家是( )

A.程颐 B.朱熹

C.李贽 D.王阳明

【解析】 从材料“心存良知”判断,明代思想家王阳明提出“致良知”、“知行合一”的学术观点,故选D项。

【答案】 D【备选史料】(教师用书独具)

1.史料一 人伦者,天理也。父子君臣,天下之定理。凡一物上有一理,须是穷致其理。

——《二程遗书》

2.史料二 此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。

——《陆九渊集》程朱理学与陆王心学的异同点从《宋史》中出现的以下人物名字,可以推测他们深受当时哪种思潮的影响?焦守节(卷261)、李克让(卷270)、陈从信(卷277)、赵安仁(卷287)、钱端礼(卷385)、张忠恕(卷409)。( )

A.佛学 B.道学

C.程朱理学 D.陆王心学【解析】 从“守节、克让、从信、安仁、端礼、忠恕”可判断与儒家思想有关,故可排除A、B两项;再由人物名字的出处《宋史》判断即可。

【答案】 C【备选训练】(教师用书独具)

1.南宋文天祥的《正气歌》诗云:“天地有正气,杂然赋流形,下则为河岳,上则为日星,于人曰浩然,沛乎塞苍冥……”这首诗体现了哪种思想的影响( )

A.孔孟仁学 B.程朱理学

C.陆王心学 D.老庄道学

【解析】 材料体现了南宋文天祥坚强的精神气节,故B项正确。

【答案】 B2.从宋代理学提出“灭人欲”到明代心学提出“内心反省”,说明( )

A.主流思想文化维系了专制统治

B.儒学的发展强调个人的道德修养

C.儒学的演变已阻碍了社会的进步

D.孔子的“仁”被发展到了极端【解析】 本题考查透过现象看本质的能力。宋代理学的“存天理,灭人欲”和明代心学的“内心反省”,都强调加强道德,去掉人欲,“天理”“良知”都是维护伦理道德的,实质是一种思想专制。

【答案】 A一、选择题

1.恒山悬空寺三教殿里,正中供奉的是释迦牟尼,左边是孔子,右边是老子,三人在友好的气氛中进行对话。据此判断,悬空寺最早可能建于( )

A.汉朝 B.魏晋南北朝

C.隋唐 D.宋朝

【解析】 从题干“三教殿”同时出现释迦牟尼(佛教)、孔子(儒家)、老子(道教)的现象,反映“三教合一”现象,这一现象出现时间最早是魏晋南北朝。

【答案】 B2.右图反映的是宋代学者杨时和

游酢向程颢、程颐拜师求教的故

事。其求教内容最有可能是( )

A.救国治国之术 B.“天理”

C.“知行合一” D.“民贵君轻”

【解析】 “知行合一”是王阳明提出的。“民贵君轻”是荀子提出的。二程的主要思想是“天理”。

【答案】 B3.(2014·北京海淀区高二检测)朱熹提倡格物致知,以下符合其本意的解释是( )

A. “在即物而穷其理也” B. “宇宙便是吾心”

C. “随时就事上致其良知” D. “心外无物,心外无理”

【解析】 二程和朱熹提出“格物致知”的认识论,认为“物皆有理”,只有探究万物,才能真正得到其中的“理”。故选A项。B、C、D三项都是心学思想。

【答案】 A4.右图讽刺的是西方某位哲学家,

与他的主张相类似的中国古代思

想家是( )

A.孔子

B.董仲舒

C.朱熹

D.王阳明【解析】 此题考查的是中国古代儒学发展脉络的理解。根据所学反对“格物致知”的儒学家是王阳明,他强调“致良知”。

【答案】 D二、非选择题

5.阅读下列材料:

材料一 程颐:“天下只是一个理”“万物皆是理”;

朱熹:“存天理,灭人欲”。

材料二 朱熹:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理”。

材料三 王阳明:“心即理”“知行合一”“致良知为圣人教人第一义”。材料四 朱熹:“人之异于禽兽,是父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”

材料五 程颐:“饿死事小,失节事大。”

材料六 张载:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”请回答:

(1)材料一中的“理”指什么?他们认为“天理”与“人欲”是什么关系?

(2)材料二和材料三中朱熹和王阳明关于贯通明理的途径有何差异?

(3)根据以上材料说明宋明理学的主张有哪些可取和不可取的地方?我们今天对宋明理学应采取什么态度?

【解析】 本题借助材料考查了宋明理学,考查各位思想家思想的差异及对其评价。对于他们思想的评价要坚持一分为二的观点,对宋明理学要批判地继承。【答案】 (1)“理”指儒家伦理道德。是对立的关系。

(2)朱熹主张“格物致知”,即通过实践、学习明事理;王阳明主张“致良知”,即通过自我反思,回复良知,天理就在心中。

(3)参考思路:可取的一面:①宋明理学具有和谐意识。②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进社会和谐。④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化发展起了推动和促进作用。不可取的一面:①尊卑等级观念。②重男轻女的观念。③轻视自然科学的观念。④轻视个体自由的观念。⑤重礼轻法的观念等。态度:批判、继承、改造;去粗取精。课后知能检测

点击图标进入…

展现本课课标,并离析出具体的知识点,使学生对于本课的学习目标做到了然于胸。

●重点难点

通过多媒体或者小黑板展现,让学生对于本课的重点和难点做到心中有数,便于在学习中重点把握,重点学习。 ●新课导入建议

案例一——图片导入

多媒体课件显示丁云鹏的《三教图》,让学生观看后教师总结:中国古代史上曾出现三教合一的局面。图中三人分别代表了三教,是哪三教呢?为什么会出现三教合一的局面?儒家学者是如何应对的?本节课我们就来解决这几个问题。案例二——文字导入

引用张载的格言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,让学生理解并尝试解析这段话的意思。也可让学生阅读岳飞的《满江红》、文天祥的《正气歌》等。思考是什么赋予他们这种豪迈的英雄气概。由此导入新课——宋明理学。●教学流程设计1.魏晋南北朝时期

儒学适应形势的需要,吸收了佛教、_______的精神,有了新的发展。

2.隋朝

儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称

“_________”。三教合一道教3. 唐朝

(1)统治者奉行____________的政策,即尊道、礼佛、崇儒。

(2)佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位,儒学大师______率先提出复兴儒学。三教并行韩愈1.形成

(1)背景:北宋时,儒家学者展开了复兴儒学、抨击

_______的活动。

(2)形成:融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——“理学”。

2.思想主张

(1)北宋的程颢、程颐

①天理是宇宙万物的本原,先有理而后有物。这是理学的核心思想。佛道②把天理和__________直接联系起来。

③提出“___________”的认识论,把知识、道德和天理联系起来。

(2)南宋时期的朱熹

①天理是作为道德规范的__________,它是人性的最高境界,强调“存天理,灭人欲”。

②“物”指天理、人伦、圣言、世故,“格物致知”的目的在于明道德之善,而不是求科学之真。

③编著《_______________》,成为后世科举考试依据的教科书。伦理道德格物致知三纲五常四书章句集注3.影响

(1)适应了统治阶级的政治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力地维护了___________统治。

(2) _________把人束缚得更紧了。

(3)朱熹的学术思想还传及日本、朝鲜乃至______;在日本和朝鲜,甚至形成了“朱子学”学派。封建专制纲常名教欧洲阅读教材第13页【学思之窗】:

请谈谈程颐和朱熹关于“格物致知”的做法,对我们的学习方法有什么启发?

【提示】 格物致知,就是通过对外界事物的深入细致的探究,达到认识事物本质的目的。启发:首先要脚踏实地认真学习每一个具体的知识,然后才能融会贯通,提高自己的能力和学习水平。心反省内心致良知阅读教材第14页【历史纵横】:

王阳明说:“破山中贼易,破心中贼难。”这句话表明了他对文化作用的认识,今天我们应当怎样看待他的这种观点?

【提示】 王阳明在这里是强调树立思想道德标准、强化人们的纲常伦纪观念的重要性。在今天,这句话对于社会主义精神文明建设仍有一定的借鉴意义。【判断回扣】

1.程朱理学与陆王心学有着明显的区别。( )

程朱理学与陆王心学,都属于理学,都主张“理”是万物的本原,其区别在于“求理”的方式。程朱理学主张“格物致知”,理在心外,陆王心学主张理在心中,“发明本心”,即进行内心反省即可明理。程朱理学属于客观唯心主义,陆王心学属于主观唯心主义。√2.理学在宋代取得了统治地位。( )

宋代是理学的奠基时代,但在整个宋代,理学并未取得统治地位,从南宋以后成为长期居于统治地位的官方哲学,明代成为科举考试的敲门砖。×3.理学在历史上并没有产生过积极作用。( )

理学并非全是消极作用,它重视主观意志力量,注重气节、品德,强调人的社会责任和历史使命,又凸显人性的庄严,对塑造中华民族性格起到了积极作用。×1.史料 天理流行,触处皆是。暑往寒来,川流山峙,“父子有亲,君臣有义”之类,无非这理。

——《朱子语类》

问题:理学又被称为“新儒学”,据史料说明其“新”在何处?

【提示】 把“理”和儒家传统道德结合起来。 2.史料 所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵,莫不有知,而天下之物,莫不有理。惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以大学始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一时豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓格物,此谓知之至也。

——《大学章句》问题:史料主要体现了朱熹的哪一观点?根据史料信息对此作简要解释。

【提示】 格物致知。通过接触观察世间万事万物,在体会到各种知识的基础上加深对“理”的感悟。(2014·长沙高二检测)鹅湖之会与陆九渊进行一场为时三天的辩论后,朱熹写下《过分水岭有感》,诗曰:“地势觅南北,水流有西东。欲识分时异,应知合处同。”这表明朱熹认为他的理学与陆九渊的心学( )

A.南辕北辙 B.大同小异

C.水火不容 D.大异小同【解析】 解题时首先应注意诗歌的开头结尾“地势无南北”“应知合处同”,这反映朱熹的认识是从大处着眼,双方的根本立场是一致的,相同的,都是孔孟的纲常。

【答案】 B【备选史料】(教师用书独具)

史料一 凡一物上有一理,须是穷致其理。

——《二程遗书》

史料二 古之欲明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

——《大学》1.史料 万事万物之理不外于吾心。物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣。

——王阳明《答顾东桥书》

问题:王阳明思想的核心是什么?

【提示】 核心:心外无物,致良知。2.史料 朱熹与陆九渊是中国封建社会后期两位重要的哲学思想家、文化教育家,前者集理学之大成,后者开心学之体系,由于二人成名于同一时期,且学术观点相异,故自鹅湖之会始,二人争论不休。

问题:你认为他们最大的分歧是什么?

【提示】 朱熹认为“天理”是世界的本原,要探寻真知就应去体会和感受,即“格物致知”。陆九渊认为“心即理也”,心是天地万物的渊源。理在心中,心外无理。因此在求理的方法上主张“发明本心”,一个人只要进行内心反省,能够克服私欲,就可以成为圣贤之人。“天地虽大,但有一念向善,心存良知,虽凡夫俗子,皆可为圣贤。”极力宣扬并践行这一主张的思想家是( )

A.程颐 B.朱熹

C.李贽 D.王阳明

【解析】 从材料“心存良知”判断,明代思想家王阳明提出“致良知”、“知行合一”的学术观点,故选D项。

【答案】 D【备选史料】(教师用书独具)

1.史料一 人伦者,天理也。父子君臣,天下之定理。凡一物上有一理,须是穷致其理。

——《二程遗书》

2.史料二 此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。

——《陆九渊集》程朱理学与陆王心学的异同点从《宋史》中出现的以下人物名字,可以推测他们深受当时哪种思潮的影响?焦守节(卷261)、李克让(卷270)、陈从信(卷277)、赵安仁(卷287)、钱端礼(卷385)、张忠恕(卷409)。( )

A.佛学 B.道学

C.程朱理学 D.陆王心学【解析】 从“守节、克让、从信、安仁、端礼、忠恕”可判断与儒家思想有关,故可排除A、B两项;再由人物名字的出处《宋史》判断即可。

【答案】 C【备选训练】(教师用书独具)

1.南宋文天祥的《正气歌》诗云:“天地有正气,杂然赋流形,下则为河岳,上则为日星,于人曰浩然,沛乎塞苍冥……”这首诗体现了哪种思想的影响( )

A.孔孟仁学 B.程朱理学

C.陆王心学 D.老庄道学

【解析】 材料体现了南宋文天祥坚强的精神气节,故B项正确。

【答案】 B2.从宋代理学提出“灭人欲”到明代心学提出“内心反省”,说明( )

A.主流思想文化维系了专制统治

B.儒学的发展强调个人的道德修养

C.儒学的演变已阻碍了社会的进步

D.孔子的“仁”被发展到了极端【解析】 本题考查透过现象看本质的能力。宋代理学的“存天理,灭人欲”和明代心学的“内心反省”,都强调加强道德,去掉人欲,“天理”“良知”都是维护伦理道德的,实质是一种思想专制。

【答案】 A一、选择题

1.恒山悬空寺三教殿里,正中供奉的是释迦牟尼,左边是孔子,右边是老子,三人在友好的气氛中进行对话。据此判断,悬空寺最早可能建于( )

A.汉朝 B.魏晋南北朝

C.隋唐 D.宋朝

【解析】 从题干“三教殿”同时出现释迦牟尼(佛教)、孔子(儒家)、老子(道教)的现象,反映“三教合一”现象,这一现象出现时间最早是魏晋南北朝。

【答案】 B2.右图反映的是宋代学者杨时和

游酢向程颢、程颐拜师求教的故

事。其求教内容最有可能是( )

A.救国治国之术 B.“天理”

C.“知行合一” D.“民贵君轻”

【解析】 “知行合一”是王阳明提出的。“民贵君轻”是荀子提出的。二程的主要思想是“天理”。

【答案】 B3.(2014·北京海淀区高二检测)朱熹提倡格物致知,以下符合其本意的解释是( )

A. “在即物而穷其理也” B. “宇宙便是吾心”

C. “随时就事上致其良知” D. “心外无物,心外无理”

【解析】 二程和朱熹提出“格物致知”的认识论,认为“物皆有理”,只有探究万物,才能真正得到其中的“理”。故选A项。B、C、D三项都是心学思想。

【答案】 A4.右图讽刺的是西方某位哲学家,

与他的主张相类似的中国古代思

想家是( )

A.孔子

B.董仲舒

C.朱熹

D.王阳明【解析】 此题考查的是中国古代儒学发展脉络的理解。根据所学反对“格物致知”的儒学家是王阳明,他强调“致良知”。

【答案】 D二、非选择题

5.阅读下列材料:

材料一 程颐:“天下只是一个理”“万物皆是理”;

朱熹:“存天理,灭人欲”。

材料二 朱熹:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理”。

材料三 王阳明:“心即理”“知行合一”“致良知为圣人教人第一义”。材料四 朱熹:“人之异于禽兽,是父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”

材料五 程颐:“饿死事小,失节事大。”

材料六 张载:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”请回答:

(1)材料一中的“理”指什么?他们认为“天理”与“人欲”是什么关系?

(2)材料二和材料三中朱熹和王阳明关于贯通明理的途径有何差异?

(3)根据以上材料说明宋明理学的主张有哪些可取和不可取的地方?我们今天对宋明理学应采取什么态度?

【解析】 本题借助材料考查了宋明理学,考查各位思想家思想的差异及对其评价。对于他们思想的评价要坚持一分为二的观点,对宋明理学要批判地继承。【答案】 (1)“理”指儒家伦理道德。是对立的关系。

(2)朱熹主张“格物致知”,即通过实践、学习明事理;王阳明主张“致良知”,即通过自我反思,回复良知,天理就在心中。

(3)参考思路:可取的一面:①宋明理学具有和谐意识。②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进社会和谐。④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化发展起了推动和促进作用。不可取的一面:①尊卑等级观念。②重男轻女的观念。③轻视自然科学的观念。④轻视个体自由的观念。⑤重礼轻法的观念等。态度:批判、继承、改造;去粗取精。课后知能检测

点击图标进入…

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术