人教版2019高中生物选择性必修2同步练习题---第2章 群落及其演替(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版2019高中生物选择性必修2同步练习题---第2章 群落及其演替(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-23 22:41:59 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中生物选择性必修2同步

第2章 群落及其演替

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。)

1.下列有关群落的叙述,错误的是 ( )

A.群落是在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合

B.一片草原上所有的动植物及非生物环境共同构成一个群落

C.群落的物种组成是可以改变的

D.一个群落中的生物通过复杂的种间关系,形成一个有机整体

2.极地狐身体大,而尾、耳、鼻端短小;菊科植物在秋天开花;上海市在初冬播种小麦,如果改为春季播种,则不能抽穗结实;人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开;柽柳生活在干旱环境中,有发达的根系和细小的鳞片叶。产生上述现象的影响因素分别是 ( )

A.阳光、温度、温度、水分、水分

B.温度、温度、阳光、温度、水分

C.温度、阳光、温度、温度、水分

D.温度、阳光、水分、阳光、水分

3.某地的群落类型,受水分、温度等因素的影响很大,但生活在这一地区的物种能够形成群落,下列叙述不正确的是( )

A.不同群落中的生物分别适应其所处的非生物环境

B.种间关系能够维持群落中各种群之间的协调与平衡

C.热带雨林中的部分草本植物叶片很大,以充分利用林下有限的阳光

D.在不同的森林群落中,生物适应环境的方式完全相同

4.林窗是指森林群落中老龄树死亡或因偶然性因素(如干旱、台风、火灾等)导致成熟阶段优势树种死亡,从而在林冠层造成空隙的现象。森林中各个生物种群分别占据了不同的空间,从而构成了群落的垂直结构和水平结构。下列有关说法错误的是 ( )

A.不同生物占据的生态位不同,可使群落呈现一定的垂直与水平结构

B.群落的空间结构是群落中物种之间及生物与非生物环境间协同进化的结果

C.森林中不同高度和林窗及林下生长植物种类不同的主要影响因素为光照

D.黄鹂与杜鹃的食性、栖息空间完全相同,两种鸟占据的生态位相同

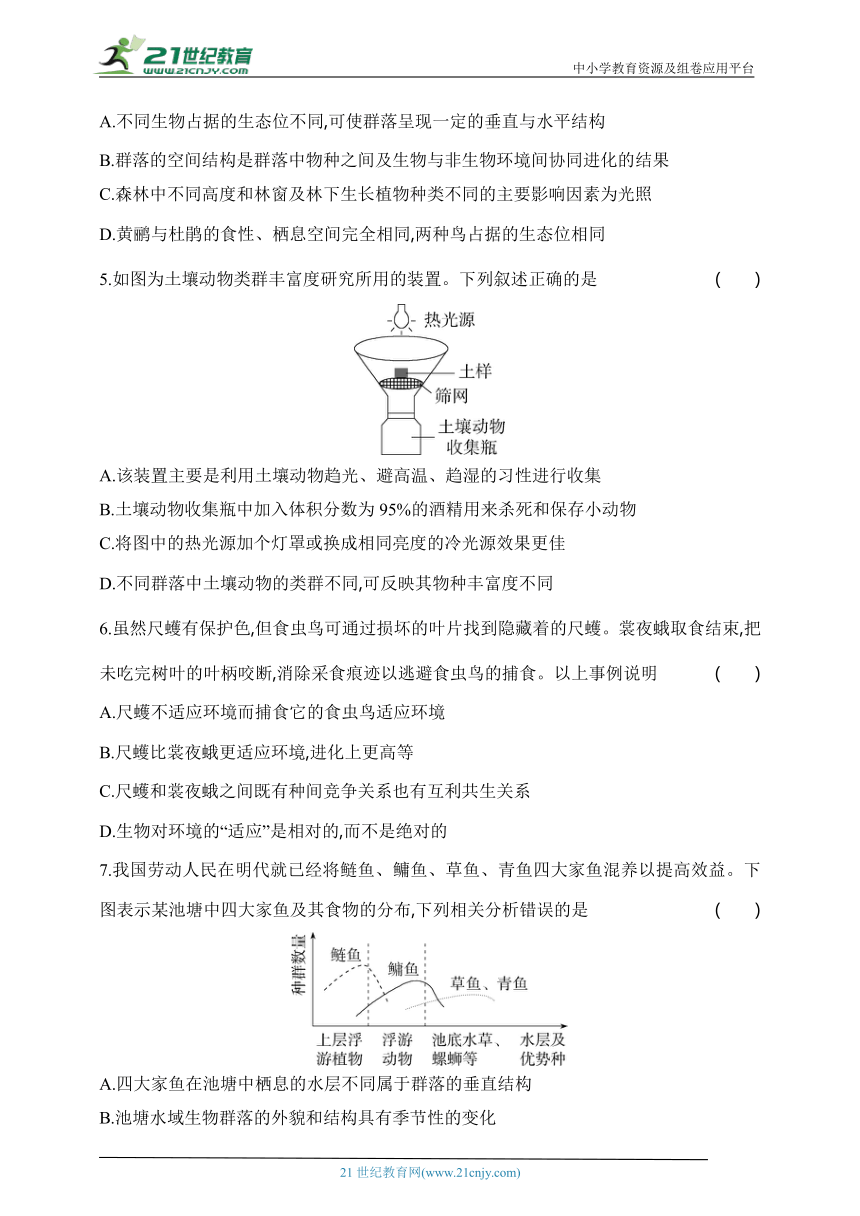

5.如图为土壤动物类群丰富度研究所用的装置。下列叙述正确的是 ( )

A.该装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性进行收集

B.土壤动物收集瓶中加入体积分数为95%的酒精用来杀死和保存小动物

C.将图中的热光源加个灯罩或换成相同亮度的冷光源效果更佳

D.不同群落中土壤动物的类群不同,可反映其物种丰富度不同

6.虽然尺蠖有保护色,但食虫鸟可通过损坏的叶片找到隐藏着的尺蠖。裳夜蛾取食结束,把未吃完树叶的叶柄咬断,消除采食痕迹以逃避食虫鸟的捕食。以上事例说明 ( )

A.尺蠖不适应环境而捕食它的食虫鸟适应环境

B.尺蠖比裳夜蛾更适应环境,进化上更高等

C.尺蠖和裳夜蛾之间既有种间竞争关系也有互利共生关系

D.生物对环境的“适应”是相对的,而不是绝对的

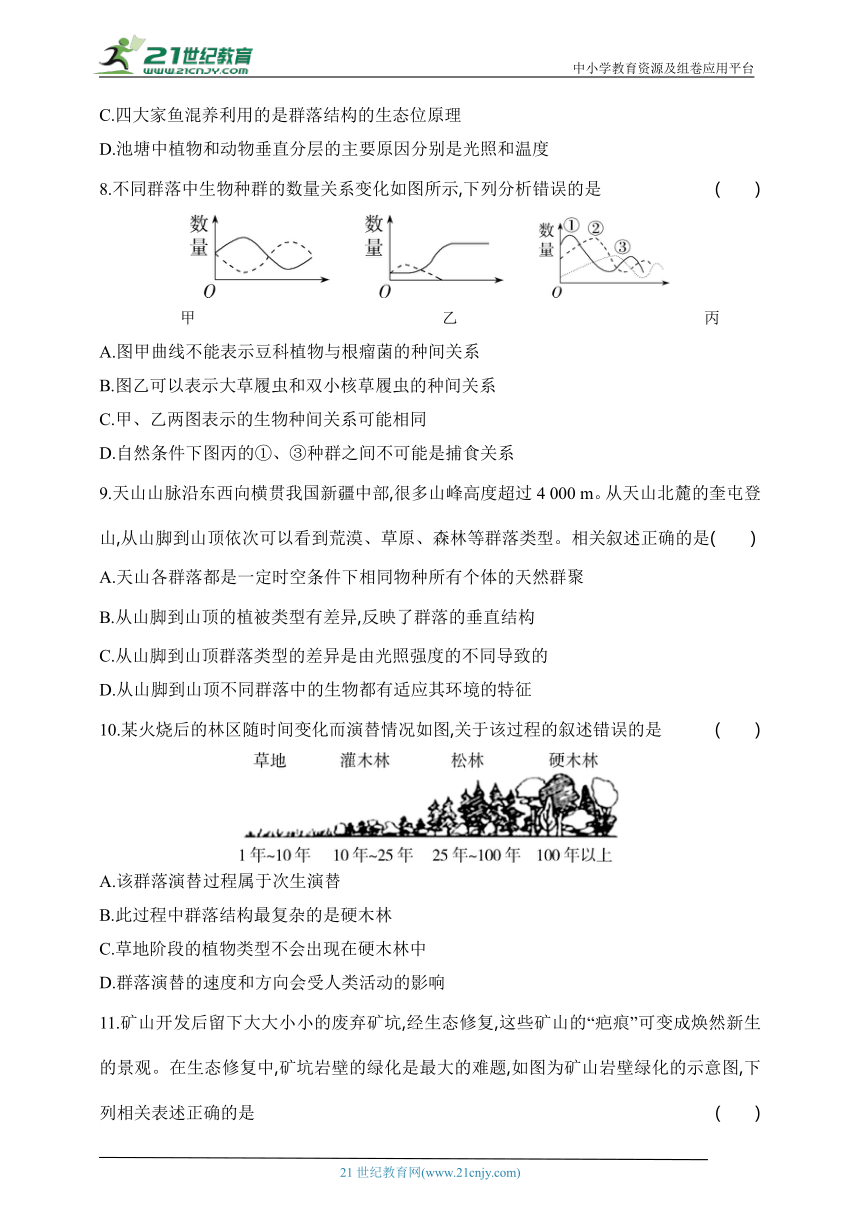

7.我国劳动人民在明代就已经将鲢鱼、鳙鱼、草鱼、青鱼四大家鱼混养以提高效益。下图表示某池塘中四大家鱼及其食物的分布,下列相关分析错误的是 ( )

A.四大家鱼在池塘中栖息的水层不同属于群落的垂直结构

B.池塘水域生物群落的外貌和结构具有季节性的变化

C.四大家鱼混养利用的是群落结构的生态位原理

D.池塘中植物和动物垂直分层的主要原因分别是光照和温度

8.不同群落中生物种群的数量关系变化如图所示,下列分析错误的是 ( )

甲 乙 丙

A.图甲曲线不能表示豆科植物与根瘤菌的种间关系

B.图乙可以表示大草履虫和双小核草履虫的种间关系

C.甲、乙两图表示的生物种间关系可能相同

D.自然条件下图丙的①、③种群之间不可能是捕食关系

9.天山山脉沿东西向横贯我国新疆中部,很多山峰高度超过4 000 m。从天山北麓的奎屯登山,从山脚到山顶依次可以看到荒漠、草原、森林等群落类型。相关叙述正确的是( )

A.天山各群落都是一定时空条件下相同物种所有个体的天然群聚

B.从山脚到山顶的植被类型有差异,反映了群落的垂直结构

C.从山脚到山顶群落类型的差异是由光照强度的不同导致的

D.从山脚到山顶不同群落中的生物都有适应其环境的特征

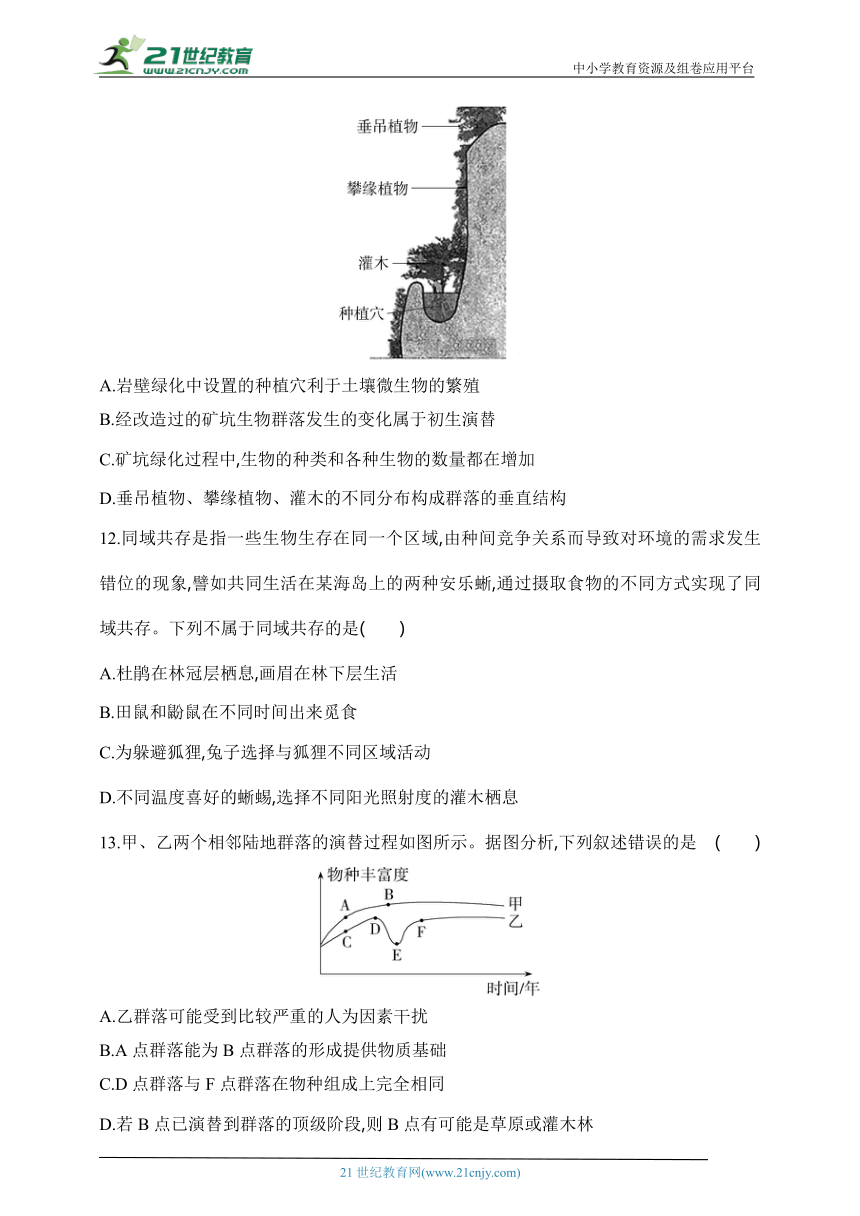

10.某火烧后的林区随时间变化而演替情况如图,关于该过程的叙述错误的是 ( )

A.该群落演替过程属于次生演替

B.此过程中群落结构最复杂的是硬木林

C.草地阶段的植物类型不会出现在硬木林中

D.群落演替的速度和方向会受人类活动的影响

11.矿山开发后留下大大小小的废弃矿坑,经生态修复,这些矿山的“疤痕”可变成焕然新生的景观。在生态修复中,矿坑岩壁的绿化是最大的难题,如图为矿山岩壁绿化的示意图,下列相关表述正确的是 ( )

A.岩壁绿化中设置的种植穴利于土壤微生物的繁殖

B.经改造过的矿坑生物群落发生的变化属于初生演替

C.矿坑绿化过程中,生物的种类和各种生物的数量都在增加

D.垂吊植物、攀缘植物、灌木的不同分布构成群落的垂直结构

12.同域共存是指一些生物生存在同一个区域,由种间竞争关系而导致对环境的需求发生错位的现象,譬如共同生活在某海岛上的两种安乐蜥,通过摄取食物的不同方式实现了同域共存。下列不属于同域共存的是( )

A.杜鹃在林冠层栖息,画眉在林下层生活

B.田鼠和鼢鼠在不同时间出来觅食

C.为躲避狐狸,兔子选择与狐狸不同区域活动

D.不同温度喜好的蜥蜴,选择不同阳光照射度的灌木栖息

13.甲、乙两个相邻陆地群落的演替过程如图所示。据图分析,下列叙述错误的是 ( )

A.乙群落可能受到比较严重的人为因素干扰

B.A点群落能为B点群落的形成提供物质基础

C.D点群落与F点群落在物种组成上完全相同

D.若B点已演替到群落的顶级阶段,则B点有可能是草原或灌木林

14.某研究团队以某地4种占优势的水鸟为研究对象,调查了它们的种群数量、在不同觅食生境出现的概率、主要的食物种类等,结果如表所示。生境1为低潮盐沼—光滩带;生境2为海三棱藨草带;生境3为海堤内鱼塘—芦苇区,芦苇在植物种群中占优势。下列对调查结果的分析中,错误的是 ( )

物种 观察 数量 觅食生境出现概率/% 鸟胃中主要的食物种类/%

生境1 生境2 生境3 小坚果 茎类 草屑 螺类 贝壳 沙砾 甲壳类 其他

甲 2 120 67 0 33 52.8 16.7 0 12.0 13.0 0 5.5

乙 1 513 98 1 1 78.3 0.8 0 7.1 5.6 1.1 7.1

丙 1 678 64 0 36 0 0 50.0 25.0 25.0 0 0

丁 1 517 29 28 43 0 0 33.3 33.3 0 33.3 0.1

A.如果生境1的环境严重恶化,乙物种受影响最大

B.生境2中鸟类的食物资源最多

C.小坚果主要分布于生境1中

D.生境1、2、3中的优势物种不都是芦苇

15.生态学家发现,具有同种食物来源的两种捕食者之间,存在相互捕食对方的现象,称之为集团内双向捕食(如图所示)。这种现象广泛存在于多种类型的群落之中,并对群落中相关物种的种群动态和害虫的生物防治效果产生着很大影响。下列说法正确的是 ( )

A.图示中天敌1和天敌2的种间关系为捕食和种间竞争

B.集团内双向捕食情况不受外界环境的影响

C.农业生产中增加捕食者种类一定能有效抑制害虫数量

D.通过调查植食性昆虫的种群密度,可以预测其种群数量的变化趋势

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。)

16.氮、磷等营养物质大量排入湖泊会造成水体富营养化,严重时可引起藻类迅速繁殖,发生“水华”。选择净化能力强的多种植物,人工设计生态浮床可治理水体富营养化(如图)。下列说法正确的是 ( )

A.含N、P的有机物为藻类的生长提供大量的物质和能量,从而造成藻类爆发

B.生态浮床上的植物与藻类争夺阳光等资源时占优势,因而能够抑制藻类生长

C.生态浮床上的植物可为动物提供食物资源和栖息环境,提高资源利用率

D.研究生态浮床上某种植物的生态位,通常要研究它的种群密度、植株高度等

17.科学家对珠穆朗玛峰地区的考察研究表明,珠峰地区的生态环境已经发生了巨变,植被增加趋势越来越明显。如图表示珠峰不同高度的植被分布情况。下列说法正确的是 ( )

A.要调查珠峰北坡生长的一种珍贵的草本药材的种群数量,可采用的方法是样方法

B.随着海拔的上升,珠峰南坡植被类群逐渐发生变化,影响这种变化的因素有温度、地形、土壤湿度等

C.珠峰南坡的常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,反映了群落的垂直结构

D.珠峰较高海拔地段新出现了绿色植物的原因可能是全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物生长提供了适宜的条件

18.生态位的重叠和分离状况与种间竞争、种内竞争具有密切的关系。下列叙述正确的是 ( )

A.种间竞争会促使不同物种的生态位分化

B.种内竞争的加剧会使不同物种的生态位重叠减少

C.各物种生态位的分化有利于群落稳定性与多样性的维持

D.两个物种的生态位重叠增加,则种间竞争加剧

19.灰沼狸营集群生活,群体中的一些个体会在其他个体取食时占据高处放哨。放哨者通常第一个发现接近的捕食者,在发出警告声后,迅速到达安全的地方。研究者做了相关实验。

组别 实验对象 实验处理 实验结果

甲组 前3天没参与站岗放哨的灰沼狸 用25 g熟蛋喂食10个个体 站岗频繁且时间长

不喂食10个个体 站岗不频繁,且时间短

乙组 前3天参与站岗放哨的灰沼狸 用25 g熟蛋喂食10个个体 站岗频繁且时间长

不喂食10个个体 站岗不频繁,且时间短

据上述现象及实验,可以推断出 ( )

A.站岗放哨是利己不利他的动物行为

B.站岗放哨者与取食者是互利共生关系

C.实验结果与是否经历过站岗放哨无关

D.站岗放哨行为是长期自然选择的结果

20.某科研小组通过践踏实验来模拟人类活动对高山草甸植被的干扰作用。选用5名体重不同的实验员进行不同频度的践踏处理,结果如图。下列有关说法正确的是 ( )

A.5名不同体重的实验员分别对五个地块进行不同频度的践踏

B.由实验结果可推测适度放牧可使植被物种丰富度增加

C.据图分析可知,践踏区植被光合作用下降的原因可能是践踏使植物平均株高降低

D.放牧不同类型的牲畜会对高山草甸植被造成不同影响,不只是因为践踏频度不同

三、非选择题(本题共5小题,共55分。)

21.(10分)科研人员对太公山常绿落叶阔叶混交林繁殖季节时鹭类组成和筑巢高度情况进行了调查,结果如表所示。据此回答下列问题。

筑巢高度/m 池鹭/只 白鹭/只 夜鹭/只 牛背鹭/只 鹭鸟总数/只

6~8 6 6 8 0 20

8~10 52 6 6 2 66

10~12 14 4 4 2 24

12~14 10 22 4 0 36

(1)表中数据显示,该森林群落中鹭类的优势种是 。调查该森林群落中某鹭类的种群密度常采用的方法是 。

(2)4种鹭在林内乔木层筑巢高度不同体现了群落的 结构,这种分布特点体现了鸟类对群落 资源的合理利用。

(3)当不同鹭类利用同一资源时,会发生生态位的重叠。本次的调查结果显示,白鹭与夜鹭的生态位重叠程度最大,然而,白鹭主要在白天飞向西南方向活动、觅食,而夜鹭主要在傍晚飞向西北方向活动、觅食。由于这两种鹭鸟在觅食时间和方向上的不同,错开了取食相同食物资源的 和 ,可以较为均衡地利用资源,二者之间的

关系趋于缓和,从而实现同域共存,这是进化过程中这两种鹭鸟对环境适应的必然结果。

22.(10分)保护生态环境,实现可持续发展,某地区废弃农田经过数十年的演替发展为森林,森林主要以高大的乔木为主,同时拥有丰富的其他动植物资源。回答下列问题:

(1)甲、乙、丙分别为该群落演替的三个连续阶段中的植物优势种,甲、乙、丙的种群数量的变化情况如图1所示。

该群落的演替类型是 ,在该演替过程中,群落的物种数目

即 提高。该群落发展至第3阶段时,甲、乙、丙之间

为 关系。

(2)若要调查该地区的物种数量,依据图2可知选取样方的最佳面积为 。

(3)森林生态系统中的苔藓、油松、松鼠、红隼等全部生物共同构成了生物群落,该生物群落除了有明显的垂直结构可提高利用阳光等资源的能力之外,还具有 结构。其中油松等植物因体型大、数量多、生命力强而成为该地的 。

(4)森林生态系统中的部分地区人工林纯度较高,容易出现虫灾。图3所示为林业部门对某次害虫生物防治过程中,害虫种群数量变化的调查结果,由图可知,该防治依据的原理是 ,导致害虫种群数量下降的直接原因是 。

23.(11分)如表所示为科研人员对鸟类资源的调查统计结果,请分析回答下列问题。

鸟类丰富度/种 平均种群密度/(只·hm-2)

次生杂木林 55 11.51

灌木丛 51 16.36

农 田 21 3.94

人工马尾松林 23 14.39

(1)表中次生杂木林的生物,其分布具有镶嵌现象,这属于群落的

结构,如果要调查某种鸟的种群密度,方法是 。如果要调查林下某地土壤中小动物类群的丰富度,方法是 。

(2)表中数据表明, 中鸟类丰富度最低。灌木丛的鸟类平均种群密度最大,说明灌木丛为鸟类的生存提供了更多的 。

(3)决定鸟类数量变动的直接因素是 及迁入率与迁出率。

(4)调查中发现甲、乙两种鸟类存在捕食关系,二者的种群数量变化如图所示。由此分析可知 是被捕食者。

24.(11分)高寒草甸是青藏高原最重要的牧场类型,分布于此的高原鼢鼠是一种营地下生活的挖掘类啮齿动物,数量过多会对草地有一定的破坏作用。请回答下列问题:

(1)研究人员采用多种措施对高原鼢鼠进行防治,效果如表。人工捕杀措施主要是通过提高种群的 控制高原鼢鼠的种群数量;造林整地是通过降低 实现降低种群密度的目的。根据下表,最有效的防治措施组合方案是 。

不同防治措施对高原鼢鼠种群密度(单位:只/hm2)的影响

造林整地 药物治理 人工捕杀

整地方式 整治前 整治后 药物种类 整治前 整治后 捕杀月份 整治前 整治后

块状 70 60 药物A 62 24 5月 53.33 36.67

鱼鳞状 67 55 药物B 57 34 8月 61 48.33

水平沟 72 54 药物C 58 37

对照 69 174 对照 54 141

(2)高原鼢鼠挖洞时将挖出的土堆在地面,会在草甸中形成无植被覆盖的裸露土丘,需6年左右才能逐步恢复。如图为恢复过程中群落演替的不同阶段及植物组成。

该草甸群落恢复过程中的演替类型为 演替。在第3~6年演替阶段,群落内“其他一年生植物”的生物量占比呈现 的趋势,说明在演替的过程中 。

(3)为研究高原鼢鼠对高寒草甸植物多样性的影响,研究者对某地区进行了区域划分,演替至第6年时各区域的生物量和植物丰富度的结果显示:随着土丘密度的增加,植物的生物量呈现出显著增加的趋势;在一定范围内植物群落的丰富度也呈现出显著增加的趋势,表明高原鼢鼠对群落具有一定的积极影响。基于上述研究及种间关系等,写出两点高原鼢鼠对生态环境的积极影响: 。

25.(13分)凤眼莲能有效吸收水体中的N、P等元素,控制水体富营养化,但生长非常迅速。某研究团队在夏季室外通过模拟实验,研究不同鱼类对凤眼莲生长的抑制能力以及对水体中N、P含量的影响。请回答下列问题。

(1)该研究团队设计的部分实验过程及目的如下表所示,请根据提供的实验材料完成下表。

实验材料:模拟湖水,敞口透明塑料水箱,凤眼莲,鳊鱼,鲫鱼,草鱼,K2HPO4·3H2O,NaNO3,蒸馏水,温度计,电子天平等相关实验仪器。

实验过程:

实验步骤及目的 主要操作过程

初培养凤眼莲,使其① 将新采集的凤眼莲放入盛有模拟湖水的透明水箱中,培养一周

配制含一定浓度N、P的实验用湖水 分别将NaNO3和K2HPO4·3H2O溶解在模拟湖水中,配制起始浓度为TN=5 mg/L、TP=0.5 mg/L的实验用湖水

设置实验组和对照组,并减少无关变量带来的实验误差 取12个水箱,分为4组,每组设置3个重复,将凤眼莲和配制好的实验用湖水均分放入各水箱。3个实验组分别加入鳊鱼、鲫鱼和草鱼,对照组② 。每组加入的鱼类应确保③ 等基本相同

采样、测量相关实验指标 每周在④ 时间采集样本,分别测量凤眼莲的长度、水体氮磷量等指标。每次采样后应往每个水箱中加入等量⑤ ,以补充水箱中因⑥ 而损失的水量

数据处理、分析统计 四周后终止实验,进行数据汇总和分析统计

(2)如图是实验结束时不同处理组凤眼莲根须、茎叶以及鱼的生物量。据图可知, 组中凤眼莲的生物量明显低于其他组,分析其原因最可能是 。

(3)模拟实验的数据进一步表明:在人工水体中养殖鱼类既能抑制凤眼莲生长,又不影响凤眼莲对水体中N、P的吸收。在自然水体中养殖鱼类是否有同样的效果仍需进一步研究,这是因为自然界中影响种群数量变化的因素有 两大类,而且这些影响往往具有 性。

答案与解析

第2章 群落及其演替

1.B 2.C 3.D 4.D 5.D 6.D 7.D 8.D 9.D 10.C

11.A 12.C 13.C 14.B 15.A 16.BCD 17.ABD 18.ACD 19.CD 20.BCD

1.B 一片草原上所有的生物称为一个群落,B错误。

2.C 菊科植物需要一定时间的短日照处理才能开花,菊科植物在秋天开花是受阳光的影响。

3.D 生活在某一地区的物种能够形成群落,是因为它们都能适应其所处的非生物环境,A正确;群落中的不同种群之间通过复杂的种间关系,相互依存、相互制约,形成一个有机整体,从而维持各种群之间的协调与平衡,B正确;热带雨林中的部分草本植物叶片很大,可增大受光面积,以充分利用林下有限的阳光,C正确;在不同的森林群落中,生物适应环境的方式不完全相同,D错误。

4.D 群落中每种生物占据着相对稳定的生态位,使得群落呈现一定的空间结构,生态位是群落中物种之间及生物与非生物环境间协同进化的结果,因此群落的空间结构也是群落中物种之间及生物与非生物环境间协同进化的结果,A、B正确;森林植物的分层主要与光照强度有关,林窗处的光照强度比林下强,适合阳生植物生长,C正确;一个物种的生态位包括其所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等多个方面,黄鹂与杜鹃的食性、栖息空间完全相同,但两种鸟占据的生态位不一定相同,D错误。

5.D 题图所示装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行收集,A错误;土壤动物收集瓶中加入体积分数为70%的酒精用来杀死和保存小动物,B错误;小动物具有避光、避高温、趋湿的特点,图中的热光源效果更佳,C错误。

6.D 生物生活在一定的环境中,非生物因素和生物因素的共同作用使得生存的生物都适应一定的环境,生物对环境的适应是普遍存在的,A错误;裳夜蛾取食结束,把未吃完树叶的叶柄咬断,消除采食痕迹以逃避食虫鸟的捕食,所以裳夜蛾比尺蠖更适应环境,进化上更高等,B错误;尺蠖和裳夜蛾均能以叶片为食,两者之间存在种间竞争关系,没有互利共生关系,C错误。

7.D 四大家鱼因捕食对象的不同而栖息在池塘的不同水层,这属于群落的垂直结构,A正确;池塘水域生物群落的外貌和结构随时间发生有规律的变化,体现了群落的季节性变化,B正确;四大家鱼在池塘中占据不同的生态位,混养可以充分利用池塘中的食物和空间,C正确;池塘中植物垂直分层现象的主要原因是光照,植物为动物提供食物和栖息空间,动物垂直分层现象的主要原因是食物和栖息空间,D错误。

8.D 图甲表示“势均力敌”的种间竞争,图乙表示“你死我活”的种间竞争,则图乙可以表示大草履虫和双小核草履虫的种间关系,B、C正确。豆科植物与根瘤菌的种间关系为互利共生,不能用图甲曲线表示,A正确。图丙表示捕食,①先增先降,②和③依次随①的变化而变化(后增后降),自然条件下,①和②、①和③、②和③之间均有可能是捕食关系,D错误。

9.D 群落是在一定时空条件下不同物种的所有个体的天然群聚,A错误;从山脚到山顶的植被类型有差异,这种分布主要是由不同海拔温度不同造成的,不属于群落的垂直结构,B、C错误。

10.C 由图示可知,硬木林物种组成多,其群落结构最复杂,B正确;硬木林阶段仍然有草地阶段的植物类型,C错误。

11.A 与矿坑岩壁相比,岩壁绿化中设置的种植穴有较为适宜的土壤和气体环境,有利于土壤微生物的繁殖,A正确;经改造过的矿坑具备土壤和植被条件,故发生的演替属于次生演替,B错误;矿坑绿化过程中,由于条件较为恶劣,生物的种类和各种生物的数量不一定都在增加,C错误;由题图可知,垂吊植物、攀缘植物、灌木的分布受地形的影响,不属于群落的垂直结构,D错误。

12.C 同域共存需满足:不同物种、存在种间竞争、对环境的需求发生错位。杜鹃和画眉是不同的生物,在同一区域生存,杜鹃在林冠层栖息,画眉在林下层生活,属于同域共存,A不符合题意;田鼠和鼢鼠选择在不同的时间觅食,属于同域共存,B不符合题意;狐狸和兔子之间是捕食关系,不属于同域共存,C符合题意;不同温度喜好的蜥蜴之间存在种间竞争,选择不同阳光照射度的灌木栖息,属于同域共存,D不符合题意。

13.C 分析图示,乙曲线在DF时间段出现了一个明显的下降和恢复过程,推测其可能受到比较严重的人为因素干扰,A正确;由图可知,A点群落逐渐演替为B点群落,A点群落能为B点群落的形成提供土壤等物质基础,B正确;D点群落与F点群落的时间不同,气候条件和自然选择等可能不同,在物种组成上可能不同,C错误;若B点已演替到群落的顶级阶段,受降雨量等条件的制约,顶级群落不一定能发展到森林阶段,B点有可能是草原或灌木林,D正确。

14.B 据表可知,四种生物中乙在生境1中出现的频率最高,如果生境1的环境严重恶化,乙物种受影响最大,A正确;据表可知,四种生物在生境2中出现的频率很低,在生境1中出现的频率最高,则生境1中鸟类的食物资源最多,B错误;甲物种和乙物种主要在生境1中觅食,且胃中小坚果的比例很高,则小坚果主要分布于生境1中,C正确;从生境1到生境2再到生境3依次是低潮盐沼—光滩带、海三棱藨草带和海堤内鱼塘—芦苇区,3种生境中的优势物种不都是芦苇,D正确。

15.A 图示中天敌1和天敌2有共同的食物(植食性昆虫)且二者之间相互捕食,其种间关系为捕食和种间竞争,A正确;集团内双向捕食情况受外界环境的影响,B错误;农业生产中增加捕食者种类不一定能有效抑制害虫数量,C错误;通过调查植食性昆虫的年龄结构,可以预测其种群数量的变化趋势,D错误。

16.BCD 含N、P的有机物为藻类的生长提供大量的物质,不能提供能量,A错误;生态浮床上的植物与藻类争夺阳光等资源时占优势,藻类光合作用受到限制,因而能够抑制藻类生长,B正确。

17.ABD 珠峰南坡的常绿阔叶林与高山灌木林属于两个群落,不能反映群落的垂直结构,C错误。

18.ACD 种间竞争会使不同物种对资源的利用出现差异,促使不同物种的生态位分化,A正确;种内竞争的加剧会使种群内的个体占据更多的资源,从而使不同物种的生态位重叠增加,B错误;各物种生态位的分化有利于生物对资源的利用,有利于群落稳定性与多样性的维持,C正确;两个物种的生态位重叠增加,相似的生存空间和资源增多,则种间竞争加剧,D正确。

19.CD 灰沼狸的站岗放哨属于社会行为,社会行为是群体内形成了一定的组织,成员间有明确分工的动物群集行为,动物的声音、动作等起到传递信息的作用,是利己又利他的动物行为,A错误;站岗放哨者与取食者是同一种生物,而互利共生为种间关系,B错误;甲、乙两组实验对比可知,无论实验对象是否参与过站岗放哨,相同的实验处理,其实验结果相同,说明站岗放哨的频率和时间与是否经历过站岗放哨无关,C正确;站岗放哨行为是适应环境的表现,是长期自然选择的结果,D正确。

20.BCD 由题图可知,对照组不进行践踏处理,让5名不同体重的实验员分别以践踏频度25次、75次、250次、500次,对4块草甸区域进行践踏处理,而不是5名不同体重的实验员分别对五个地块进行不同频度的践踏,A错误;由题图可知,践踏频度为25次时,与实验前相比,实验后物种丰富度增加,B正确;由题图可知,不同程度的践踏会导致植物平均叶面积变小,平均株高降低,影响植物对光能的利用,降低了光合作用,C正确;放牧不同类型的牲畜会对高山草甸植被造成不同影响,除践踏频度不同外,也可能是因为不同牲畜喜食的植物不同等,D正确。

21.答案 (除标注外,每空1分)(1)池鹭 标记重捕法

(2)垂直(2分) 空间(2分)

(3)时间 取食地点(或地点) 种间竞争(2分)

解析 (1)表中数据显示,池鹭的总体数量明显多于其他鹭类,因此池鹭是该森林群落中鹭类的优势种。鹭类的活动能力强、活动范围大,调查该森林群落中某鹭类的种群密度常采用标记重捕法。(2)4种鹭在林内乔木层筑巢高度不同,体现了群落的垂直结构,这种分布特点体现了鸟类对群落空间资源的合理利用。(3)白鹭与夜鹭的生态位重叠程度最大,但白鹭主要在白天飞向西南方向活动、觅食,而夜鹭主要在傍晚飞向西北方向活动、觅食。可见,这两种鹭鸟错开了取食相同食物资源的时间和地点,可以较为均衡地利用资源,二者之间的种间竞争关系趋于缓和,从而实现同域共存,这是进化过程中这两种鹭鸟对环境适应的必然结果。

22.答案 (除标注外,每空1分)(1)次生演替 物种丰富度 种间竞争

(2)S5(2分)

(3)水平 优势种

(4)降低环境容纳量(K值) 死亡率大于出生率(2分)

解析 (1)废弃农田上发生的演替是次生演替,演替过程中物种丰富度会提高。(2)题图乙中,面积为S5和S6的样方中物种数量相同,若要调查该地区的物种数量,选取样方的最佳面积为S5。(4)由图3可知,生物防治后害虫的环境容纳量变小,则该防治依据的原理是降低有害生物的环境容纳量,出生率和死亡率可直接决定种群密度,导致害虫种群数量下降的直接原因是死亡率大于出生率。

23.答案 (除标注外,每空2分)(1)水平(1分) 标记重捕法 取样器取样法

(2)农田(1分) 食物条件和栖息空间

(3)出生率和死亡率

(4)甲(1分)

解析 (1)次生杂木林中的生物分布具有镶嵌现象,这属于群落的水平结构。鸟类的活动能力强,活动范围广,要调查其种群密度,应采用标记重捕法。如果要调查林下某地土壤中小动物类群的丰富度,应采用取样器取样法。(4)调查中发现甲、乙两种鸟类存在捕食关系,且由图可知甲、乙种群数量关系符合“先增加者先减少,后增加者后减少”,则甲是被捕食者。

24.答案 (除标注外,每空1分)(1)死亡率 环境容纳量(K值) 在每年5月进行人工捕杀的同时,采用水平沟的整地方式造林整地,并施加药物A(3分)

(2)次生 逐年减少 其他一年生植物在竞争中不占优势(2分)

(3)①为某些高原食肉动物提供食物;②有利于增加群落的物种丰富度;③挖洞行为有利于疏松土壤,使土壤中营养物质被充分利用等(答出2点即可,2分)

解析 (1)人工捕杀可提高种群的死亡率,进而控制种群数量;造林整地是通过降低环境容纳量,从而使种群数量下降的;由表格信息可知,在造林整地方式中,水平沟整地效果最明显,在药物治理中,药物A的治理效果最好,而人工捕杀的最适月份是5月,故综合起来最有效的防治措施组合方案是在每年5月进行人工捕杀的同时,采用水平沟的整地方式造林整地,并施加药物A。(2)由柱形图分析可知,在第3~6年演替阶段,群落内“其他一年生植物”的生物量占比呈现逐年减少的趋势,说明在演替的过程中其他一年生植物在竞争中不占优势。(3)随着土丘密度的增加,植物的生物量呈现出显著增加的趋势;在一定范围内植物群落的丰富度也呈现出显著增加的趋势,表明高原鼢鼠对群落具有一定的积极影响,具体表现在:①为某些高原食肉动物提供食物;②有利于增加群落的物种丰富度;③挖洞行为有利于疏松土壤,使土壤中营养物质被充分利用。

25.答案 (除标注外,每空1分)(1)适应水箱培养环境 不加鱼类 数量、重量和生长发育状况及活化状态(2分) 固定(同一) 蒸馏水 蒸发和采样(2分)

(2)草鱼 草鱼大量摄食凤眼莲的根须(部),导致凤眼莲的生长受抑制(2分)

(3)生物因素和非生物因素 综合

解析 (1)将新采集的凤眼莲放入盛有模拟湖水的透明水箱中,培养一周,该操作的目的是培养凤眼莲,使其适应水箱培养环境。实验自变量为鱼的种类,3个实验组分别加入鳊鱼、鲫鱼和草鱼,则对照组的处理应为不加鱼类。为了避免无关变量对实验结果的干扰,实验中的无关变量应相同且适宜,故每组加入的鱼类应确保数量、重量和生长发育状况及活化状态等基本相同。在培养过程中,每周在同一时间进行实验现象观察、记录实验数据。在实验中由于水分不断蒸发,加上每次采样导致水箱中的水分减少,每次采样后应往每个水箱中加入等量蒸馏水。(2)分析柱形图可知,草鱼组的凤眼莲的根须生物量最低,茎叶和鱼的生物量与其他组相当,可能因为草鱼大量摄食凤眼莲的根须(部),导致凤眼莲的生长受抑制。(3)该实验为模拟实验,其中的培养环境及加入的鱼类受到人为控制,而自然界中的生物因素和非生物因素均会影响种群数量变化,而且生物因素和非生物因素一般不是单一发挥作用,而是综合影响种群数量变化,故在自然水体中养殖鱼类是否与模拟实验有同样的效果仍需进一步研究。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中生物选择性必修2同步

第2章 群落及其演替

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。)

1.下列有关群落的叙述,错误的是 ( )

A.群落是在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合

B.一片草原上所有的动植物及非生物环境共同构成一个群落

C.群落的物种组成是可以改变的

D.一个群落中的生物通过复杂的种间关系,形成一个有机整体

2.极地狐身体大,而尾、耳、鼻端短小;菊科植物在秋天开花;上海市在初冬播种小麦,如果改为春季播种,则不能抽穗结实;人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开;柽柳生活在干旱环境中,有发达的根系和细小的鳞片叶。产生上述现象的影响因素分别是 ( )

A.阳光、温度、温度、水分、水分

B.温度、温度、阳光、温度、水分

C.温度、阳光、温度、温度、水分

D.温度、阳光、水分、阳光、水分

3.某地的群落类型,受水分、温度等因素的影响很大,但生活在这一地区的物种能够形成群落,下列叙述不正确的是( )

A.不同群落中的生物分别适应其所处的非生物环境

B.种间关系能够维持群落中各种群之间的协调与平衡

C.热带雨林中的部分草本植物叶片很大,以充分利用林下有限的阳光

D.在不同的森林群落中,生物适应环境的方式完全相同

4.林窗是指森林群落中老龄树死亡或因偶然性因素(如干旱、台风、火灾等)导致成熟阶段优势树种死亡,从而在林冠层造成空隙的现象。森林中各个生物种群分别占据了不同的空间,从而构成了群落的垂直结构和水平结构。下列有关说法错误的是 ( )

A.不同生物占据的生态位不同,可使群落呈现一定的垂直与水平结构

B.群落的空间结构是群落中物种之间及生物与非生物环境间协同进化的结果

C.森林中不同高度和林窗及林下生长植物种类不同的主要影响因素为光照

D.黄鹂与杜鹃的食性、栖息空间完全相同,两种鸟占据的生态位相同

5.如图为土壤动物类群丰富度研究所用的装置。下列叙述正确的是 ( )

A.该装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性进行收集

B.土壤动物收集瓶中加入体积分数为95%的酒精用来杀死和保存小动物

C.将图中的热光源加个灯罩或换成相同亮度的冷光源效果更佳

D.不同群落中土壤动物的类群不同,可反映其物种丰富度不同

6.虽然尺蠖有保护色,但食虫鸟可通过损坏的叶片找到隐藏着的尺蠖。裳夜蛾取食结束,把未吃完树叶的叶柄咬断,消除采食痕迹以逃避食虫鸟的捕食。以上事例说明 ( )

A.尺蠖不适应环境而捕食它的食虫鸟适应环境

B.尺蠖比裳夜蛾更适应环境,进化上更高等

C.尺蠖和裳夜蛾之间既有种间竞争关系也有互利共生关系

D.生物对环境的“适应”是相对的,而不是绝对的

7.我国劳动人民在明代就已经将鲢鱼、鳙鱼、草鱼、青鱼四大家鱼混养以提高效益。下图表示某池塘中四大家鱼及其食物的分布,下列相关分析错误的是 ( )

A.四大家鱼在池塘中栖息的水层不同属于群落的垂直结构

B.池塘水域生物群落的外貌和结构具有季节性的变化

C.四大家鱼混养利用的是群落结构的生态位原理

D.池塘中植物和动物垂直分层的主要原因分别是光照和温度

8.不同群落中生物种群的数量关系变化如图所示,下列分析错误的是 ( )

甲 乙 丙

A.图甲曲线不能表示豆科植物与根瘤菌的种间关系

B.图乙可以表示大草履虫和双小核草履虫的种间关系

C.甲、乙两图表示的生物种间关系可能相同

D.自然条件下图丙的①、③种群之间不可能是捕食关系

9.天山山脉沿东西向横贯我国新疆中部,很多山峰高度超过4 000 m。从天山北麓的奎屯登山,从山脚到山顶依次可以看到荒漠、草原、森林等群落类型。相关叙述正确的是( )

A.天山各群落都是一定时空条件下相同物种所有个体的天然群聚

B.从山脚到山顶的植被类型有差异,反映了群落的垂直结构

C.从山脚到山顶群落类型的差异是由光照强度的不同导致的

D.从山脚到山顶不同群落中的生物都有适应其环境的特征

10.某火烧后的林区随时间变化而演替情况如图,关于该过程的叙述错误的是 ( )

A.该群落演替过程属于次生演替

B.此过程中群落结构最复杂的是硬木林

C.草地阶段的植物类型不会出现在硬木林中

D.群落演替的速度和方向会受人类活动的影响

11.矿山开发后留下大大小小的废弃矿坑,经生态修复,这些矿山的“疤痕”可变成焕然新生的景观。在生态修复中,矿坑岩壁的绿化是最大的难题,如图为矿山岩壁绿化的示意图,下列相关表述正确的是 ( )

A.岩壁绿化中设置的种植穴利于土壤微生物的繁殖

B.经改造过的矿坑生物群落发生的变化属于初生演替

C.矿坑绿化过程中,生物的种类和各种生物的数量都在增加

D.垂吊植物、攀缘植物、灌木的不同分布构成群落的垂直结构

12.同域共存是指一些生物生存在同一个区域,由种间竞争关系而导致对环境的需求发生错位的现象,譬如共同生活在某海岛上的两种安乐蜥,通过摄取食物的不同方式实现了同域共存。下列不属于同域共存的是( )

A.杜鹃在林冠层栖息,画眉在林下层生活

B.田鼠和鼢鼠在不同时间出来觅食

C.为躲避狐狸,兔子选择与狐狸不同区域活动

D.不同温度喜好的蜥蜴,选择不同阳光照射度的灌木栖息

13.甲、乙两个相邻陆地群落的演替过程如图所示。据图分析,下列叙述错误的是 ( )

A.乙群落可能受到比较严重的人为因素干扰

B.A点群落能为B点群落的形成提供物质基础

C.D点群落与F点群落在物种组成上完全相同

D.若B点已演替到群落的顶级阶段,则B点有可能是草原或灌木林

14.某研究团队以某地4种占优势的水鸟为研究对象,调查了它们的种群数量、在不同觅食生境出现的概率、主要的食物种类等,结果如表所示。生境1为低潮盐沼—光滩带;生境2为海三棱藨草带;生境3为海堤内鱼塘—芦苇区,芦苇在植物种群中占优势。下列对调查结果的分析中,错误的是 ( )

物种 观察 数量 觅食生境出现概率/% 鸟胃中主要的食物种类/%

生境1 生境2 生境3 小坚果 茎类 草屑 螺类 贝壳 沙砾 甲壳类 其他

甲 2 120 67 0 33 52.8 16.7 0 12.0 13.0 0 5.5

乙 1 513 98 1 1 78.3 0.8 0 7.1 5.6 1.1 7.1

丙 1 678 64 0 36 0 0 50.0 25.0 25.0 0 0

丁 1 517 29 28 43 0 0 33.3 33.3 0 33.3 0.1

A.如果生境1的环境严重恶化,乙物种受影响最大

B.生境2中鸟类的食物资源最多

C.小坚果主要分布于生境1中

D.生境1、2、3中的优势物种不都是芦苇

15.生态学家发现,具有同种食物来源的两种捕食者之间,存在相互捕食对方的现象,称之为集团内双向捕食(如图所示)。这种现象广泛存在于多种类型的群落之中,并对群落中相关物种的种群动态和害虫的生物防治效果产生着很大影响。下列说法正确的是 ( )

A.图示中天敌1和天敌2的种间关系为捕食和种间竞争

B.集团内双向捕食情况不受外界环境的影响

C.农业生产中增加捕食者种类一定能有效抑制害虫数量

D.通过调查植食性昆虫的种群密度,可以预测其种群数量的变化趋势

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。)

16.氮、磷等营养物质大量排入湖泊会造成水体富营养化,严重时可引起藻类迅速繁殖,发生“水华”。选择净化能力强的多种植物,人工设计生态浮床可治理水体富营养化(如图)。下列说法正确的是 ( )

A.含N、P的有机物为藻类的生长提供大量的物质和能量,从而造成藻类爆发

B.生态浮床上的植物与藻类争夺阳光等资源时占优势,因而能够抑制藻类生长

C.生态浮床上的植物可为动物提供食物资源和栖息环境,提高资源利用率

D.研究生态浮床上某种植物的生态位,通常要研究它的种群密度、植株高度等

17.科学家对珠穆朗玛峰地区的考察研究表明,珠峰地区的生态环境已经发生了巨变,植被增加趋势越来越明显。如图表示珠峰不同高度的植被分布情况。下列说法正确的是 ( )

A.要调查珠峰北坡生长的一种珍贵的草本药材的种群数量,可采用的方法是样方法

B.随着海拔的上升,珠峰南坡植被类群逐渐发生变化,影响这种变化的因素有温度、地形、土壤湿度等

C.珠峰南坡的常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,反映了群落的垂直结构

D.珠峰较高海拔地段新出现了绿色植物的原因可能是全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物生长提供了适宜的条件

18.生态位的重叠和分离状况与种间竞争、种内竞争具有密切的关系。下列叙述正确的是 ( )

A.种间竞争会促使不同物种的生态位分化

B.种内竞争的加剧会使不同物种的生态位重叠减少

C.各物种生态位的分化有利于群落稳定性与多样性的维持

D.两个物种的生态位重叠增加,则种间竞争加剧

19.灰沼狸营集群生活,群体中的一些个体会在其他个体取食时占据高处放哨。放哨者通常第一个发现接近的捕食者,在发出警告声后,迅速到达安全的地方。研究者做了相关实验。

组别 实验对象 实验处理 实验结果

甲组 前3天没参与站岗放哨的灰沼狸 用25 g熟蛋喂食10个个体 站岗频繁且时间长

不喂食10个个体 站岗不频繁,且时间短

乙组 前3天参与站岗放哨的灰沼狸 用25 g熟蛋喂食10个个体 站岗频繁且时间长

不喂食10个个体 站岗不频繁,且时间短

据上述现象及实验,可以推断出 ( )

A.站岗放哨是利己不利他的动物行为

B.站岗放哨者与取食者是互利共生关系

C.实验结果与是否经历过站岗放哨无关

D.站岗放哨行为是长期自然选择的结果

20.某科研小组通过践踏实验来模拟人类活动对高山草甸植被的干扰作用。选用5名体重不同的实验员进行不同频度的践踏处理,结果如图。下列有关说法正确的是 ( )

A.5名不同体重的实验员分别对五个地块进行不同频度的践踏

B.由实验结果可推测适度放牧可使植被物种丰富度增加

C.据图分析可知,践踏区植被光合作用下降的原因可能是践踏使植物平均株高降低

D.放牧不同类型的牲畜会对高山草甸植被造成不同影响,不只是因为践踏频度不同

三、非选择题(本题共5小题,共55分。)

21.(10分)科研人员对太公山常绿落叶阔叶混交林繁殖季节时鹭类组成和筑巢高度情况进行了调查,结果如表所示。据此回答下列问题。

筑巢高度/m 池鹭/只 白鹭/只 夜鹭/只 牛背鹭/只 鹭鸟总数/只

6~8 6 6 8 0 20

8~10 52 6 6 2 66

10~12 14 4 4 2 24

12~14 10 22 4 0 36

(1)表中数据显示,该森林群落中鹭类的优势种是 。调查该森林群落中某鹭类的种群密度常采用的方法是 。

(2)4种鹭在林内乔木层筑巢高度不同体现了群落的 结构,这种分布特点体现了鸟类对群落 资源的合理利用。

(3)当不同鹭类利用同一资源时,会发生生态位的重叠。本次的调查结果显示,白鹭与夜鹭的生态位重叠程度最大,然而,白鹭主要在白天飞向西南方向活动、觅食,而夜鹭主要在傍晚飞向西北方向活动、觅食。由于这两种鹭鸟在觅食时间和方向上的不同,错开了取食相同食物资源的 和 ,可以较为均衡地利用资源,二者之间的

关系趋于缓和,从而实现同域共存,这是进化过程中这两种鹭鸟对环境适应的必然结果。

22.(10分)保护生态环境,实现可持续发展,某地区废弃农田经过数十年的演替发展为森林,森林主要以高大的乔木为主,同时拥有丰富的其他动植物资源。回答下列问题:

(1)甲、乙、丙分别为该群落演替的三个连续阶段中的植物优势种,甲、乙、丙的种群数量的变化情况如图1所示。

该群落的演替类型是 ,在该演替过程中,群落的物种数目

即 提高。该群落发展至第3阶段时,甲、乙、丙之间

为 关系。

(2)若要调查该地区的物种数量,依据图2可知选取样方的最佳面积为 。

(3)森林生态系统中的苔藓、油松、松鼠、红隼等全部生物共同构成了生物群落,该生物群落除了有明显的垂直结构可提高利用阳光等资源的能力之外,还具有 结构。其中油松等植物因体型大、数量多、生命力强而成为该地的 。

(4)森林生态系统中的部分地区人工林纯度较高,容易出现虫灾。图3所示为林业部门对某次害虫生物防治过程中,害虫种群数量变化的调查结果,由图可知,该防治依据的原理是 ,导致害虫种群数量下降的直接原因是 。

23.(11分)如表所示为科研人员对鸟类资源的调查统计结果,请分析回答下列问题。

鸟类丰富度/种 平均种群密度/(只·hm-2)

次生杂木林 55 11.51

灌木丛 51 16.36

农 田 21 3.94

人工马尾松林 23 14.39

(1)表中次生杂木林的生物,其分布具有镶嵌现象,这属于群落的

结构,如果要调查某种鸟的种群密度,方法是 。如果要调查林下某地土壤中小动物类群的丰富度,方法是 。

(2)表中数据表明, 中鸟类丰富度最低。灌木丛的鸟类平均种群密度最大,说明灌木丛为鸟类的生存提供了更多的 。

(3)决定鸟类数量变动的直接因素是 及迁入率与迁出率。

(4)调查中发现甲、乙两种鸟类存在捕食关系,二者的种群数量变化如图所示。由此分析可知 是被捕食者。

24.(11分)高寒草甸是青藏高原最重要的牧场类型,分布于此的高原鼢鼠是一种营地下生活的挖掘类啮齿动物,数量过多会对草地有一定的破坏作用。请回答下列问题:

(1)研究人员采用多种措施对高原鼢鼠进行防治,效果如表。人工捕杀措施主要是通过提高种群的 控制高原鼢鼠的种群数量;造林整地是通过降低 实现降低种群密度的目的。根据下表,最有效的防治措施组合方案是 。

不同防治措施对高原鼢鼠种群密度(单位:只/hm2)的影响

造林整地 药物治理 人工捕杀

整地方式 整治前 整治后 药物种类 整治前 整治后 捕杀月份 整治前 整治后

块状 70 60 药物A 62 24 5月 53.33 36.67

鱼鳞状 67 55 药物B 57 34 8月 61 48.33

水平沟 72 54 药物C 58 37

对照 69 174 对照 54 141

(2)高原鼢鼠挖洞时将挖出的土堆在地面,会在草甸中形成无植被覆盖的裸露土丘,需6年左右才能逐步恢复。如图为恢复过程中群落演替的不同阶段及植物组成。

该草甸群落恢复过程中的演替类型为 演替。在第3~6年演替阶段,群落内“其他一年生植物”的生物量占比呈现 的趋势,说明在演替的过程中 。

(3)为研究高原鼢鼠对高寒草甸植物多样性的影响,研究者对某地区进行了区域划分,演替至第6年时各区域的生物量和植物丰富度的结果显示:随着土丘密度的增加,植物的生物量呈现出显著增加的趋势;在一定范围内植物群落的丰富度也呈现出显著增加的趋势,表明高原鼢鼠对群落具有一定的积极影响。基于上述研究及种间关系等,写出两点高原鼢鼠对生态环境的积极影响: 。

25.(13分)凤眼莲能有效吸收水体中的N、P等元素,控制水体富营养化,但生长非常迅速。某研究团队在夏季室外通过模拟实验,研究不同鱼类对凤眼莲生长的抑制能力以及对水体中N、P含量的影响。请回答下列问题。

(1)该研究团队设计的部分实验过程及目的如下表所示,请根据提供的实验材料完成下表。

实验材料:模拟湖水,敞口透明塑料水箱,凤眼莲,鳊鱼,鲫鱼,草鱼,K2HPO4·3H2O,NaNO3,蒸馏水,温度计,电子天平等相关实验仪器。

实验过程:

实验步骤及目的 主要操作过程

初培养凤眼莲,使其① 将新采集的凤眼莲放入盛有模拟湖水的透明水箱中,培养一周

配制含一定浓度N、P的实验用湖水 分别将NaNO3和K2HPO4·3H2O溶解在模拟湖水中,配制起始浓度为TN=5 mg/L、TP=0.5 mg/L的实验用湖水

设置实验组和对照组,并减少无关变量带来的实验误差 取12个水箱,分为4组,每组设置3个重复,将凤眼莲和配制好的实验用湖水均分放入各水箱。3个实验组分别加入鳊鱼、鲫鱼和草鱼,对照组② 。每组加入的鱼类应确保③ 等基本相同

采样、测量相关实验指标 每周在④ 时间采集样本,分别测量凤眼莲的长度、水体氮磷量等指标。每次采样后应往每个水箱中加入等量⑤ ,以补充水箱中因⑥ 而损失的水量

数据处理、分析统计 四周后终止实验,进行数据汇总和分析统计

(2)如图是实验结束时不同处理组凤眼莲根须、茎叶以及鱼的生物量。据图可知, 组中凤眼莲的生物量明显低于其他组,分析其原因最可能是 。

(3)模拟实验的数据进一步表明:在人工水体中养殖鱼类既能抑制凤眼莲生长,又不影响凤眼莲对水体中N、P的吸收。在自然水体中养殖鱼类是否有同样的效果仍需进一步研究,这是因为自然界中影响种群数量变化的因素有 两大类,而且这些影响往往具有 性。

答案与解析

第2章 群落及其演替

1.B 2.C 3.D 4.D 5.D 6.D 7.D 8.D 9.D 10.C

11.A 12.C 13.C 14.B 15.A 16.BCD 17.ABD 18.ACD 19.CD 20.BCD

1.B 一片草原上所有的生物称为一个群落,B错误。

2.C 菊科植物需要一定时间的短日照处理才能开花,菊科植物在秋天开花是受阳光的影响。

3.D 生活在某一地区的物种能够形成群落,是因为它们都能适应其所处的非生物环境,A正确;群落中的不同种群之间通过复杂的种间关系,相互依存、相互制约,形成一个有机整体,从而维持各种群之间的协调与平衡,B正确;热带雨林中的部分草本植物叶片很大,可增大受光面积,以充分利用林下有限的阳光,C正确;在不同的森林群落中,生物适应环境的方式不完全相同,D错误。

4.D 群落中每种生物占据着相对稳定的生态位,使得群落呈现一定的空间结构,生态位是群落中物种之间及生物与非生物环境间协同进化的结果,因此群落的空间结构也是群落中物种之间及生物与非生物环境间协同进化的结果,A、B正确;森林植物的分层主要与光照强度有关,林窗处的光照强度比林下强,适合阳生植物生长,C正确;一个物种的生态位包括其所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等多个方面,黄鹂与杜鹃的食性、栖息空间完全相同,但两种鸟占据的生态位不一定相同,D错误。

5.D 题图所示装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行收集,A错误;土壤动物收集瓶中加入体积分数为70%的酒精用来杀死和保存小动物,B错误;小动物具有避光、避高温、趋湿的特点,图中的热光源效果更佳,C错误。

6.D 生物生活在一定的环境中,非生物因素和生物因素的共同作用使得生存的生物都适应一定的环境,生物对环境的适应是普遍存在的,A错误;裳夜蛾取食结束,把未吃完树叶的叶柄咬断,消除采食痕迹以逃避食虫鸟的捕食,所以裳夜蛾比尺蠖更适应环境,进化上更高等,B错误;尺蠖和裳夜蛾均能以叶片为食,两者之间存在种间竞争关系,没有互利共生关系,C错误。

7.D 四大家鱼因捕食对象的不同而栖息在池塘的不同水层,这属于群落的垂直结构,A正确;池塘水域生物群落的外貌和结构随时间发生有规律的变化,体现了群落的季节性变化,B正确;四大家鱼在池塘中占据不同的生态位,混养可以充分利用池塘中的食物和空间,C正确;池塘中植物垂直分层现象的主要原因是光照,植物为动物提供食物和栖息空间,动物垂直分层现象的主要原因是食物和栖息空间,D错误。

8.D 图甲表示“势均力敌”的种间竞争,图乙表示“你死我活”的种间竞争,则图乙可以表示大草履虫和双小核草履虫的种间关系,B、C正确。豆科植物与根瘤菌的种间关系为互利共生,不能用图甲曲线表示,A正确。图丙表示捕食,①先增先降,②和③依次随①的变化而变化(后增后降),自然条件下,①和②、①和③、②和③之间均有可能是捕食关系,D错误。

9.D 群落是在一定时空条件下不同物种的所有个体的天然群聚,A错误;从山脚到山顶的植被类型有差异,这种分布主要是由不同海拔温度不同造成的,不属于群落的垂直结构,B、C错误。

10.C 由图示可知,硬木林物种组成多,其群落结构最复杂,B正确;硬木林阶段仍然有草地阶段的植物类型,C错误。

11.A 与矿坑岩壁相比,岩壁绿化中设置的种植穴有较为适宜的土壤和气体环境,有利于土壤微生物的繁殖,A正确;经改造过的矿坑具备土壤和植被条件,故发生的演替属于次生演替,B错误;矿坑绿化过程中,由于条件较为恶劣,生物的种类和各种生物的数量不一定都在增加,C错误;由题图可知,垂吊植物、攀缘植物、灌木的分布受地形的影响,不属于群落的垂直结构,D错误。

12.C 同域共存需满足:不同物种、存在种间竞争、对环境的需求发生错位。杜鹃和画眉是不同的生物,在同一区域生存,杜鹃在林冠层栖息,画眉在林下层生活,属于同域共存,A不符合题意;田鼠和鼢鼠选择在不同的时间觅食,属于同域共存,B不符合题意;狐狸和兔子之间是捕食关系,不属于同域共存,C符合题意;不同温度喜好的蜥蜴之间存在种间竞争,选择不同阳光照射度的灌木栖息,属于同域共存,D不符合题意。

13.C 分析图示,乙曲线在DF时间段出现了一个明显的下降和恢复过程,推测其可能受到比较严重的人为因素干扰,A正确;由图可知,A点群落逐渐演替为B点群落,A点群落能为B点群落的形成提供土壤等物质基础,B正确;D点群落与F点群落的时间不同,气候条件和自然选择等可能不同,在物种组成上可能不同,C错误;若B点已演替到群落的顶级阶段,受降雨量等条件的制约,顶级群落不一定能发展到森林阶段,B点有可能是草原或灌木林,D正确。

14.B 据表可知,四种生物中乙在生境1中出现的频率最高,如果生境1的环境严重恶化,乙物种受影响最大,A正确;据表可知,四种生物在生境2中出现的频率很低,在生境1中出现的频率最高,则生境1中鸟类的食物资源最多,B错误;甲物种和乙物种主要在生境1中觅食,且胃中小坚果的比例很高,则小坚果主要分布于生境1中,C正确;从生境1到生境2再到生境3依次是低潮盐沼—光滩带、海三棱藨草带和海堤内鱼塘—芦苇区,3种生境中的优势物种不都是芦苇,D正确。

15.A 图示中天敌1和天敌2有共同的食物(植食性昆虫)且二者之间相互捕食,其种间关系为捕食和种间竞争,A正确;集团内双向捕食情况受外界环境的影响,B错误;农业生产中增加捕食者种类不一定能有效抑制害虫数量,C错误;通过调查植食性昆虫的年龄结构,可以预测其种群数量的变化趋势,D错误。

16.BCD 含N、P的有机物为藻类的生长提供大量的物质,不能提供能量,A错误;生态浮床上的植物与藻类争夺阳光等资源时占优势,藻类光合作用受到限制,因而能够抑制藻类生长,B正确。

17.ABD 珠峰南坡的常绿阔叶林与高山灌木林属于两个群落,不能反映群落的垂直结构,C错误。

18.ACD 种间竞争会使不同物种对资源的利用出现差异,促使不同物种的生态位分化,A正确;种内竞争的加剧会使种群内的个体占据更多的资源,从而使不同物种的生态位重叠增加,B错误;各物种生态位的分化有利于生物对资源的利用,有利于群落稳定性与多样性的维持,C正确;两个物种的生态位重叠增加,相似的生存空间和资源增多,则种间竞争加剧,D正确。

19.CD 灰沼狸的站岗放哨属于社会行为,社会行为是群体内形成了一定的组织,成员间有明确分工的动物群集行为,动物的声音、动作等起到传递信息的作用,是利己又利他的动物行为,A错误;站岗放哨者与取食者是同一种生物,而互利共生为种间关系,B错误;甲、乙两组实验对比可知,无论实验对象是否参与过站岗放哨,相同的实验处理,其实验结果相同,说明站岗放哨的频率和时间与是否经历过站岗放哨无关,C正确;站岗放哨行为是适应环境的表现,是长期自然选择的结果,D正确。

20.BCD 由题图可知,对照组不进行践踏处理,让5名不同体重的实验员分别以践踏频度25次、75次、250次、500次,对4块草甸区域进行践踏处理,而不是5名不同体重的实验员分别对五个地块进行不同频度的践踏,A错误;由题图可知,践踏频度为25次时,与实验前相比,实验后物种丰富度增加,B正确;由题图可知,不同程度的践踏会导致植物平均叶面积变小,平均株高降低,影响植物对光能的利用,降低了光合作用,C正确;放牧不同类型的牲畜会对高山草甸植被造成不同影响,除践踏频度不同外,也可能是因为不同牲畜喜食的植物不同等,D正确。

21.答案 (除标注外,每空1分)(1)池鹭 标记重捕法

(2)垂直(2分) 空间(2分)

(3)时间 取食地点(或地点) 种间竞争(2分)

解析 (1)表中数据显示,池鹭的总体数量明显多于其他鹭类,因此池鹭是该森林群落中鹭类的优势种。鹭类的活动能力强、活动范围大,调查该森林群落中某鹭类的种群密度常采用标记重捕法。(2)4种鹭在林内乔木层筑巢高度不同,体现了群落的垂直结构,这种分布特点体现了鸟类对群落空间资源的合理利用。(3)白鹭与夜鹭的生态位重叠程度最大,但白鹭主要在白天飞向西南方向活动、觅食,而夜鹭主要在傍晚飞向西北方向活动、觅食。可见,这两种鹭鸟错开了取食相同食物资源的时间和地点,可以较为均衡地利用资源,二者之间的种间竞争关系趋于缓和,从而实现同域共存,这是进化过程中这两种鹭鸟对环境适应的必然结果。

22.答案 (除标注外,每空1分)(1)次生演替 物种丰富度 种间竞争

(2)S5(2分)

(3)水平 优势种

(4)降低环境容纳量(K值) 死亡率大于出生率(2分)

解析 (1)废弃农田上发生的演替是次生演替,演替过程中物种丰富度会提高。(2)题图乙中,面积为S5和S6的样方中物种数量相同,若要调查该地区的物种数量,选取样方的最佳面积为S5。(4)由图3可知,生物防治后害虫的环境容纳量变小,则该防治依据的原理是降低有害生物的环境容纳量,出生率和死亡率可直接决定种群密度,导致害虫种群数量下降的直接原因是死亡率大于出生率。

23.答案 (除标注外,每空2分)(1)水平(1分) 标记重捕法 取样器取样法

(2)农田(1分) 食物条件和栖息空间

(3)出生率和死亡率

(4)甲(1分)

解析 (1)次生杂木林中的生物分布具有镶嵌现象,这属于群落的水平结构。鸟类的活动能力强,活动范围广,要调查其种群密度,应采用标记重捕法。如果要调查林下某地土壤中小动物类群的丰富度,应采用取样器取样法。(4)调查中发现甲、乙两种鸟类存在捕食关系,且由图可知甲、乙种群数量关系符合“先增加者先减少,后增加者后减少”,则甲是被捕食者。

24.答案 (除标注外,每空1分)(1)死亡率 环境容纳量(K值) 在每年5月进行人工捕杀的同时,采用水平沟的整地方式造林整地,并施加药物A(3分)

(2)次生 逐年减少 其他一年生植物在竞争中不占优势(2分)

(3)①为某些高原食肉动物提供食物;②有利于增加群落的物种丰富度;③挖洞行为有利于疏松土壤,使土壤中营养物质被充分利用等(答出2点即可,2分)

解析 (1)人工捕杀可提高种群的死亡率,进而控制种群数量;造林整地是通过降低环境容纳量,从而使种群数量下降的;由表格信息可知,在造林整地方式中,水平沟整地效果最明显,在药物治理中,药物A的治理效果最好,而人工捕杀的最适月份是5月,故综合起来最有效的防治措施组合方案是在每年5月进行人工捕杀的同时,采用水平沟的整地方式造林整地,并施加药物A。(2)由柱形图分析可知,在第3~6年演替阶段,群落内“其他一年生植物”的生物量占比呈现逐年减少的趋势,说明在演替的过程中其他一年生植物在竞争中不占优势。(3)随着土丘密度的增加,植物的生物量呈现出显著增加的趋势;在一定范围内植物群落的丰富度也呈现出显著增加的趋势,表明高原鼢鼠对群落具有一定的积极影响,具体表现在:①为某些高原食肉动物提供食物;②有利于增加群落的物种丰富度;③挖洞行为有利于疏松土壤,使土壤中营养物质被充分利用。

25.答案 (除标注外,每空1分)(1)适应水箱培养环境 不加鱼类 数量、重量和生长发育状况及活化状态(2分) 固定(同一) 蒸馏水 蒸发和采样(2分)

(2)草鱼 草鱼大量摄食凤眼莲的根须(部),导致凤眼莲的生长受抑制(2分)

(3)生物因素和非生物因素 综合

解析 (1)将新采集的凤眼莲放入盛有模拟湖水的透明水箱中,培养一周,该操作的目的是培养凤眼莲,使其适应水箱培养环境。实验自变量为鱼的种类,3个实验组分别加入鳊鱼、鲫鱼和草鱼,则对照组的处理应为不加鱼类。为了避免无关变量对实验结果的干扰,实验中的无关变量应相同且适宜,故每组加入的鱼类应确保数量、重量和生长发育状况及活化状态等基本相同。在培养过程中,每周在同一时间进行实验现象观察、记录实验数据。在实验中由于水分不断蒸发,加上每次采样导致水箱中的水分减少,每次采样后应往每个水箱中加入等量蒸馏水。(2)分析柱形图可知,草鱼组的凤眼莲的根须生物量最低,茎叶和鱼的生物量与其他组相当,可能因为草鱼大量摄食凤眼莲的根须(部),导致凤眼莲的生长受抑制。(3)该实验为模拟实验,其中的培养环境及加入的鱼类受到人为控制,而自然界中的生物因素和非生物因素均会影响种群数量变化,而且生物因素和非生物因素一般不是单一发挥作用,而是综合影响种群数量变化,故在自然水体中养殖鱼类是否与模拟实验有同样的效果仍需进一步研究。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)