人教版2019高中生物选择性必修2同步练习题---第3节 生态系统的物质循环(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版2019高中生物选择性必修2同步练习题---第3节 生态系统的物质循环(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-23 23:06:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中生物选择性必修2同步

第3节 生态系统的物质循环

基础过关练

题组一 碳循环

1.(2023河南洛阳期末)下列有关生态系统物质循环的叙述,错误的是 ( )

A.生态系统的物质循环中的“生态系统”是指生物圈

B.生态系统的物质循环中的“物质”是指组成生物体的化合物

C.生态系统的物质循环是在生物群落与非生物环境之间进行的

D.物质在生态系统中具有循环往复运动的特点

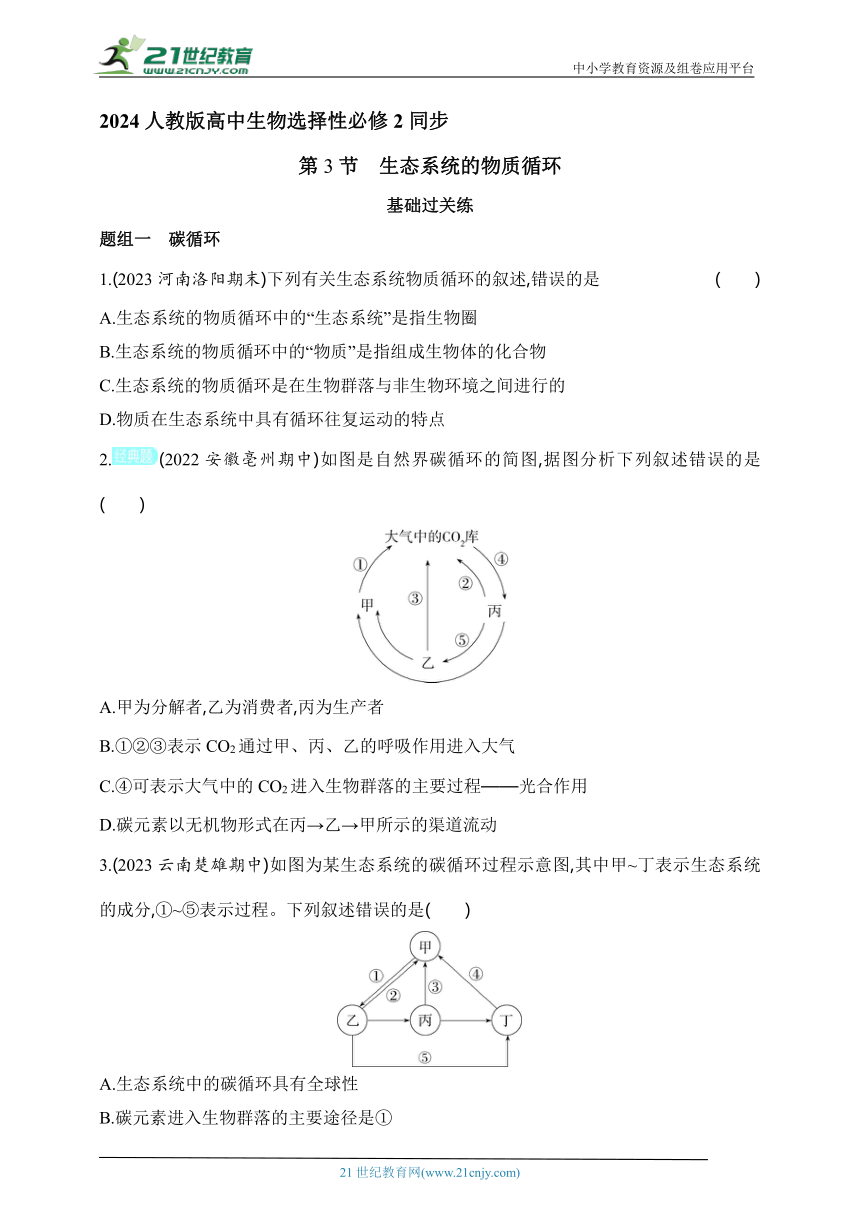

2.(2022安徽亳州期中)如图是自然界碳循环的简图,据图分析下列叙述错误的是( )

A.甲为分解者,乙为消费者,丙为生产者

B.①②③表示CO2通过甲、丙、乙的呼吸作用进入大气

C.④可表示大气中的CO2进入生物群落的主要过程——光合作用

D.碳元素以无机物形式在丙→乙→甲所示的渠道流动

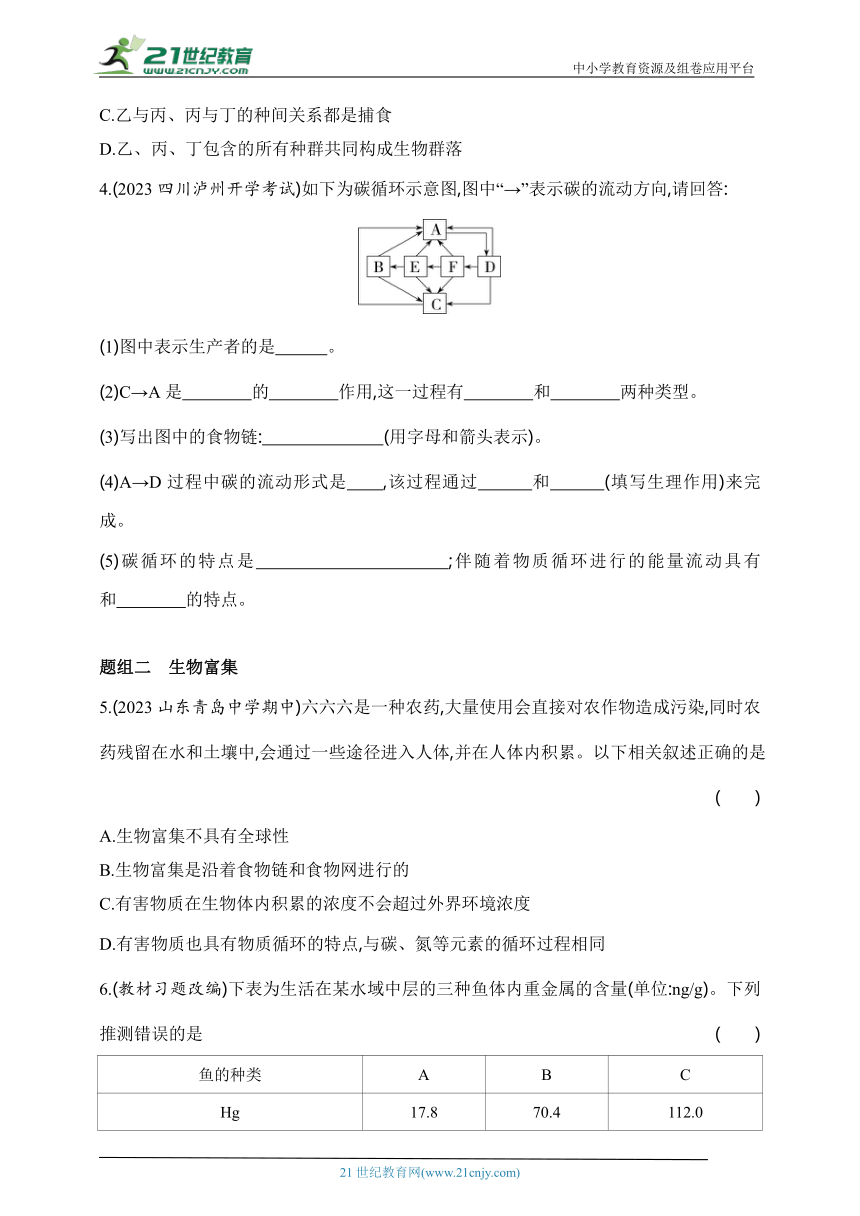

3.(2023云南楚雄期中)如图为某生态系统的碳循环过程示意图,其中甲~丁表示生态系统的成分,①~⑤表示过程。下列叙述错误的是( )

A.生态系统中的碳循环具有全球性

B.碳元素进入生物群落的主要途径是①

C.乙与丙、丙与丁的种间关系都是捕食

D.乙、丙、丁包含的所有种群共同构成生物群落

4.(2023四川泸州开学考试)如下为碳循环示意图,图中“→”表示碳的流动方向,请回答:

(1)图中表示生产者的是 。

(2)C→A是 的 作用,这一过程有 和 两种类型。

(3)写出图中的食物链: (用字母和箭头表示)。

(4)A→D过程中碳的流动形式是 ,该过程通过 和 (填写生理作用)来完成。

(5)碳循环的特点是 ;伴随着物质循环进行的能量流动具有 和 的特点。

题组二 生物富集

5.(2023山东青岛中学期中)六六六是一种农药,大量使用会直接对农作物造成污染,同时农药残留在水和土壤中,会通过一些途径进入人体,并在人体内积累。以下相关叙述正确的是 ( )

A.生物富集不具有全球性

B.生物富集是沿着食物链和食物网进行的

C.有害物质在生物体内积累的浓度不会超过外界环境浓度

D.有害物质也具有物质循环的特点,与碳、氮等元素的循环过程相同

6.(教材习题改编)下表为生活在某水域中层的三种鱼体内重金属的含量(单位:ng/g)。下列推测错误的是 ( )

鱼的种类 A B C

Hg 17.8 70.4 112.0

Pb 27.3 52.5 75.8

Cd 8.8 10.3 41.6

A.A可能为草食性鱼,为第二营养级

B.重金属在生物体内积累造成生物富集现象

C.根据结果推测C可能处于较高营养级

D.重金属化合物比较稳定、难以降解,不参与全球性的物质循环

题组三 物质循环和能量流动的关系

7.(2023湖北武汉质量检测)下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述,不正确的是 ( )

A.二氧化碳能够随着大气环流在全球范围内流动

B.非生物环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用

C.能量流动和物质循环是同时进行的,彼此相互依存,不可分割

D.使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用

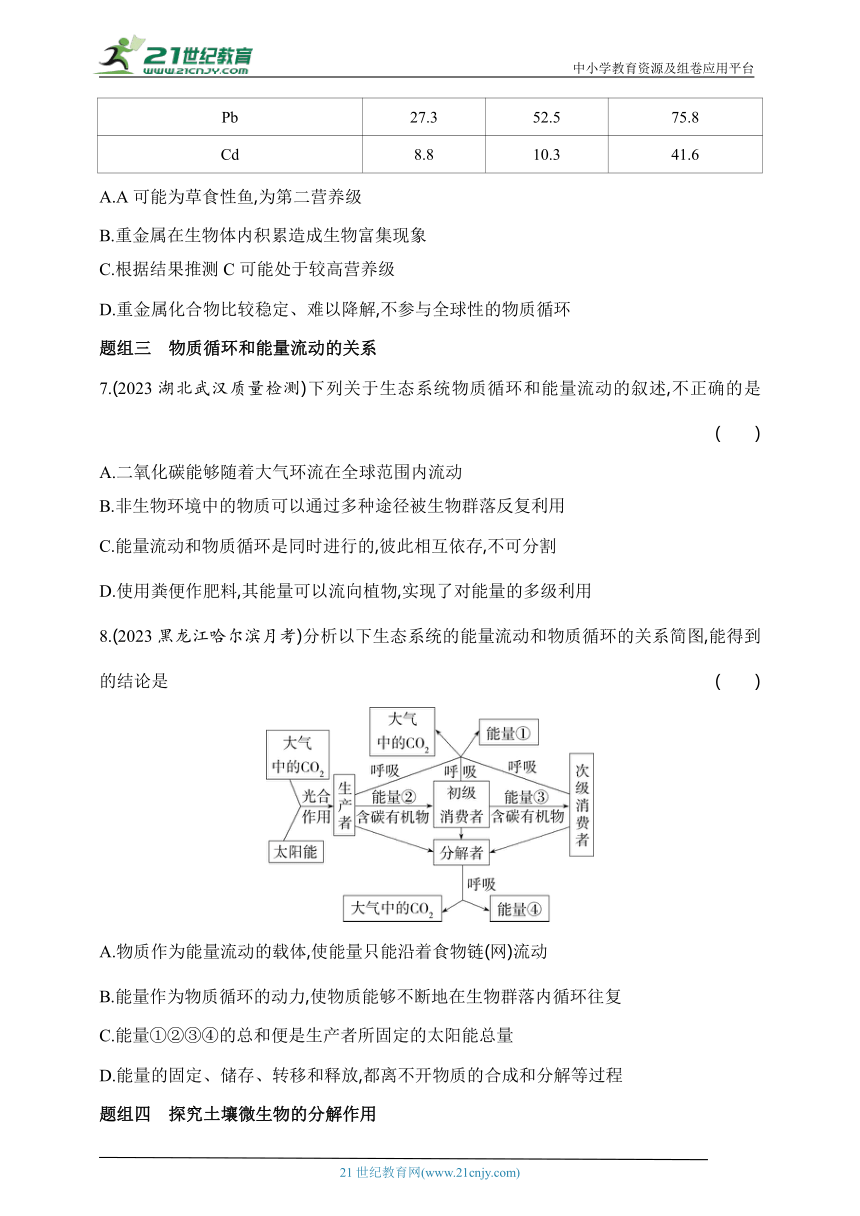

8.(2023黑龙江哈尔滨月考)分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,能得到的结论是 ( )

A.物质作为能量流动的载体,使能量只能沿着食物链(网)流动

B.能量作为物质循环的动力,使物质能够不断地在生物群落内循环往复

C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D.能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程

题组四 探究土壤微生物的分解作用

9.关于“探究土壤微生物对淀粉的分解作用”的课题,设计不合理的是 ( )

A.用等量土壤浸出液和蒸馏水分别处理等量淀粉糊

B.实验应分别对土壤浸出液和蒸馏水进行高温灭菌后再处理淀粉糊

C.应将实验组和对照组在20 ℃左右下放置7天后,再进行相关检测

D.用碘液检测淀粉的剩余量,用斐林试剂检测还原糖的生成量

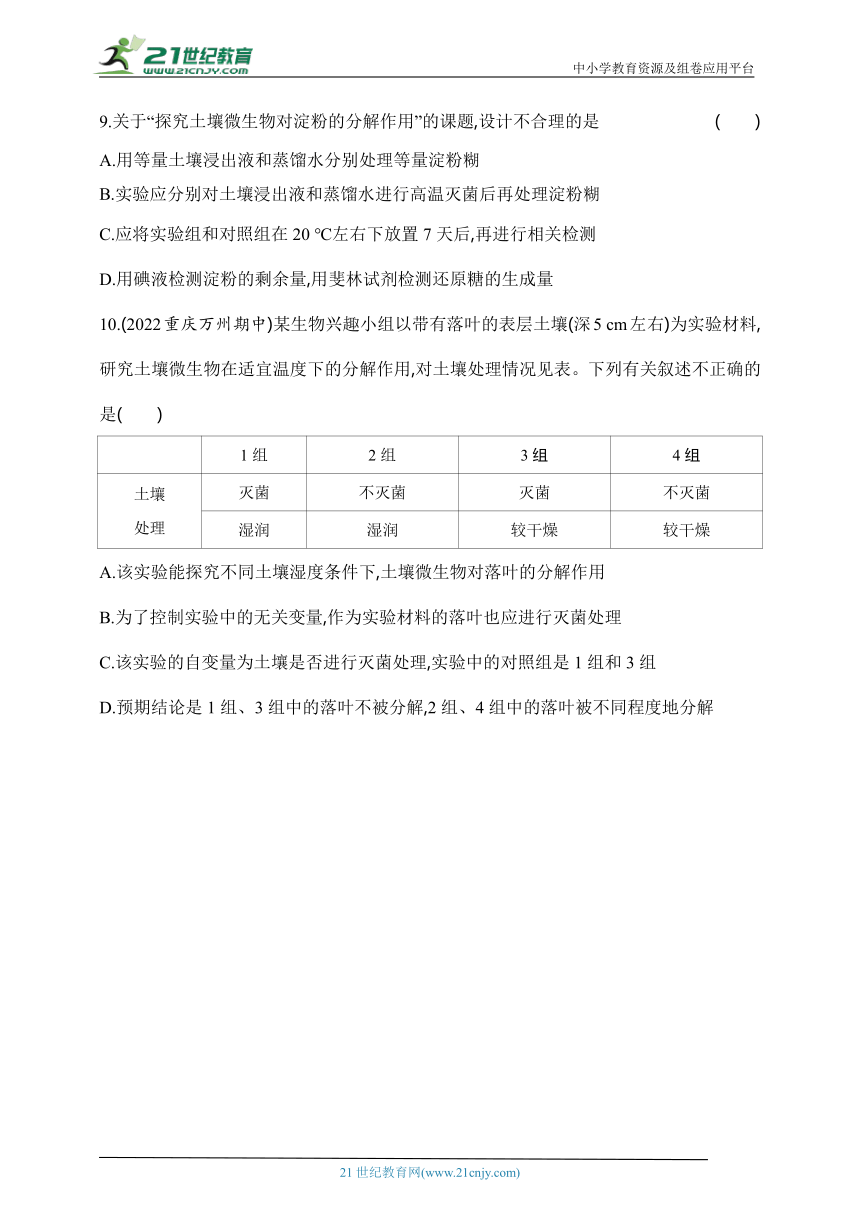

10.(2022重庆万州期中)某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况见表。下列有关叙述不正确的是( )

1组 2组 3组 4组

土壤 处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用

B.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

C.该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理,实验中的对照组是1组和3组

D.预期结论是1组、3组中的落叶不被分解,2组、4组中的落叶被不同程度地分解

能力提升练

题组一 碳循环的相关分析

1.(2023重庆万州月考)为研究森林生态系统的碳循环,研究人员对黑松老龄生态系统(未砍伐50~250年)和幼龄生态系统(砍伐后22年)的有机碳库及年碳收支进行检测,结果见下表。据表分析,以下结论不正确的是 ( )

生产者活生 物量(g/m2) 净初级生产力 [g/(m2·年)] 消费者和分解者的呼吸量[g/(m2·年)]

老龄 12 730 470 440

幼龄 1 460 360 390

注:①生产者活生物量是指某一时刻单位面积内实存生产者的有机物总量。

②净初级生产力是指生产者光合作用固定总碳的速率减去自身呼吸作用消耗碳的速率。

A.黑松老龄生态系统中每年每平方米有470 g碳用于生产者当年的生长、发育和繁殖

B.储存在生产者活生物量中的碳最终均会以CO2的形式返回大气中的CO2库

C.根据年碳收支分析可知,黑松老龄群落能降低大气中的碳总量

D.碳在黑松老龄生物群落和黑松幼龄生物群落中都是以CO2的形式进行传递的

2.(2023江苏扬州月考,)某同学画出三幅表示生态系统部分碳循环的示意图,下列分析正确的是 ( )

图1 图2 图3

A.碳循环中只有生产者与非生物环境之间的传递是双向的,故三幅图中生产者都是A

B.图1中C能加快生态系统的物质循环

C.生态系统的碳循环是指CO2在非生物环境和生物群落中的循环往复

D.图2中的碳在A、B、D、E中传递的形式是含碳有机物

题组二 物质循环和能量流动的综合分析

3.如图是一个草原生态系统的物质循环示意图,其中甲、乙、丙为生态系统中的三种组成成分。a~d代表4种动物的种群。下列相关叙述错误的是 ( )

A.不同营养级之间的能量流动以有机物为载体

B.图中涉及的食物网为

C.a与其下一个营养级之间的能量传递效率为20%

D.若该图表示的是生态系统的碳循环,则缺少“乙”指向“大气中的二氧化碳库”的箭头

4.(2022辽宁省实验中学期末)如图是生态系统碳循环示意图,“→”表示碳的流动方向,下列说法正确的是 ( )

A.丙作为最高营养级,获得能量最少

B.丙每增加1 kg的体重,至少需要25 kg的甲

C.该生态系统的食物关系可表示为甲→乙→丙→丁

D.碳元素以有机物形式在甲、乙、丙、丁中传递

5.(2023陕西西北农林科技大学附中开学考试)1987年5月,黑龙江省大兴安岭地区发生特大火灾,使104万公顷的森林资源遭受了严重破坏,对当地的生态环境造成了严重的影响。请回答下列问题:

图1

图2

(1)如图1表示该生态系统的部分结构和功能,图中A~C代表生态系统的生物成分,其中B1为食草动物;①~⑩代表碳元素流动的相应过程。图中以含碳有机物形式进行的过程有 (填数字)。

(2)恢复后森林生态系统中存在食物链“马尾松→松毛虫→杜鹃”,图2表示松毛虫摄入能量的流动方向,图中字母代表能量值。

①若图中松毛虫摄入能量为2.2×109 kJ,A为1.6×109 kJ,B为1.2×109 kJ,杜鹃同化能量为2.4×108 kJ,则该生态系统中松毛虫到杜鹃的能量传递效率为 。

②由松毛虫流入分解者的能量可用 表示(用图中字母表示)。

(3)在黑龙江某农村生态系统中人口数量和农作物产量一直保持稳定,人的食物有1/2来自农作物,1/2来自家禽家畜及其产品,在农作物的产量保持不变的前提下,若要求所有居民调整食物结构以满足人口数量增加一倍的需要。若能量传递效率为10%,请计算,应将植物性食物与动物性食物的比例由现在的1∶1调整为 ∶1(精确到整数)。

题组三 运用不同信息构建食物链(食物网)

6.如图曲线表示某生态系统中三个不同种群的生长繁衍情况。已知种群c是自养生物,下列说法不正确的是 ( )

A.c→a→b可表示该生态系统物质循环和能量流动的一条途径

B.在第4~7年,b种群数量下降可能是由于a增多和c减少

C.b和a的存在能加快该生态系统的物质循环

D.种群a、b、c与非生物的物质和能量不能构成一个生态系统

7.(2023辽宁丹东质量监测)某生态系统中有甲、乙、丙、丁、戊5个种群,每个种群在构成的食物链中只处于一个营养级,各种群的同化量如表。

种群 甲 乙 丙 丁 戊

能量(kJ) 3.56 12.80 10.20 0.48 226.50

(1)请据表画出该生态系统中的食物网: ,乙和丙的种间关系是 。

(2)从生态系统的组成成分的角度分析,能作为“生态系统的基石”的是表格中的种群 ,除表格中所列成分外,生态系统的组成成分还包括 。

(3)若没有其他的人工能量输入,流经该生态系统的总能量是 ,该生态系统中第二和第三营养级之间的能量传递效率是 (小数点后保留1位)。

答案与分层梯度式解析

第3节 生态系统的物质循环

基础过关练

1.B 2.D 3.C 5.B 6.D 7.D 8.D 9.B

10.C

1.B 生态系统的物质循环中的“物质”是指组成生物体的元素,“生态系统”是指地球上最大的生态系统——生物圈,A正确,B错误。

2.D 图中丙与大气中的CO2库之间为双向箭头,丙是生产者,甲是分解者,乙是消费者,A正确;①②③表示甲、丙、乙通过呼吸作用分解有机物,释放CO2,B正确;④可以代表光合作用,是大气中的CO2进入生物群落的主要途径,C正确;碳元素以有机物的形式在生物群落内部传递,D错误。

3.C 由题图可知,甲、乙、丙、丁分别表示大气中的CO2库、生产者、消费者和分解者,生产者、消费者、分解者包含的所有种群共同构成生物群落;①可以表示光合作用,是碳元素进入生物群落的主要途径,②③④均表示细胞呼吸,B、D正确。乙与丙的种间关系是捕食;丁是分解者,丙与丁之间不是捕食关系,C错误。

4.答案 (1)D (2)分解者 分解(呼吸) 有氧呼吸 无氧呼吸 (3)D→F→E→B (4)二氧化碳 光合作用 化能合成作用 (5)全球性、循环性 单向流动 逐级递减

解析 图中A表示大气中的二氧化碳库,D表示生产者,F表示初级消费者,E表示次级消费者,B表示三级消费者,C表示分解者,食物链为D→F→E→B。(2)C为分解者,C→A表示分解者的分解作用,其实质是呼吸作用,包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。(4)A→D(大气中的二氧化碳库→生产者)过程中碳以二氧化碳的形式进行流动,该过程通过光合作用和化能合成作用来完成。

5.B 有害物质可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到世界各地,因此生物富集具有全球性,A错误;生物富集是沿着食物链和食物网进行的,且营养级越高,生物体内积累的该物质浓度越高,B正确;有害物质在生物体内积累的浓度可能会超过外界环境浓度,C错误;有害物质也具有物质循环的特点,但与碳、氮等元素的循环过程不同,D错误。

6.D 题述三种重金属会富集在鱼体内,并沿食物链逐渐在鱼体内聚集,营养级越高,它们的相对含量越高。A鱼体内三种重金属的含量都是最低的,因此A可能为草食性鱼,为第二营养级;C鱼体内三种重金属的含量都是最高的,因此C可能处于较高营养级,A、C正确。重金属化合物参与全球性的物质循环,D错误。

7.D 能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,它们同时进行,彼此相互依存,不可分割,C正确。粪便作肥料,其被分解者分解后产生的物质可被植物吸收利用,实现了物质的循环利用,粪便中的能量不能被植物利用,D错误。

8.D 能量也可从生产者、消费者流向分解者,不经过食物链(网),A错误;物质不能在生物群落内循环往复,而是在生物群落和非生物环境间循环往复,B错误;生产者所固定的太阳能总量是流经该生态系统的总能量,而能量①②③④的总和不等于流经该生态系统的总能量,C错误。

易错分析

(1)食物链和食物网是生态系统能量流动的渠道,但不是唯一渠道。能量也可从生产者、消费者流向分解者,不经过食物链(网)。

(2)物质不能在生物群落内部实现循环,物质循环发生在生物群落和非生物环境之间。

9.B 探究土壤微生物对淀粉的分解作用时,自变量是土壤微生物的有无,因此对照组用蒸馏水处理淀粉糊,实验组用土壤浸出液处理淀粉糊,A正确;对土壤浸出液进行高温灭菌后,土壤浸出液中的微生物被杀死,无法达到实验目的,B错误;土壤微生物分解淀粉需要时间,实验中应将实验组和对照组在20 ℃左右下放置7天后,再进行相关检测,C正确;土壤微生物可将淀粉分解成还原糖,实验可用碘液检测淀粉的剩余量,用斐林试剂检测还原糖的生成量,D正确。

10.C 题述实验有两个变量:土壤是否灭菌和土壤湿度,其中2、4组对照可探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用,A正确;为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理,消除其他微生物的影响,B正确;题述实验有两个变量:土壤是否灭菌和土壤湿度,自变量为土壤是否灭菌时,湿润条件下1、2组形成对照,较干燥条件下3、4组形成对照,1、3组分别是两组对照实验的对照组,C错误;1组和3组由于没有微生物,落叶不被分解,2组和4组由于有微生物且土壤湿度不同,落叶被不同程度地分解,D正确。

能力提升练

1.D 2.BD 3.B 4.ABD 6.A

1.D 根据题意可知,黑松老龄群落每年每平方米用于生产者当年的生长、发育和繁殖的碳量可用净初级生产力来表示,即470 g,A正确。黑松老龄群落的净初级生产力为470 g/(m2·年),大于消费者和分解者的呼吸量440 g/(m2·年),因此黑松老龄群落能降低大气碳总量,C正确。碳在黑松老龄生物群落和黑松幼龄生物群落中都是以含碳有机物的形式进行传递的,D错误。

2.BD

图号 组成成分的判断

图1 B为大气中的二氧化碳库,A为生产者,C为消费者,D为分解者

图2 C为大气中的二氧化碳库,A为生产者,B、D为消费者,E为分解者

图3 A为大气中的二氧化碳库,E为生产者,B、D、F为消费者,C为分解者

图1~图3中属于生产者的分别是A、A、E,A错误;图1中C为消费者,其能加快生态系统的物质循环,B正确;生态系统的碳循环指的是碳元素在非生物环境和生物群落中的循环往复,C错误;图2中A、B、D、E构成生物群落,碳在生物群落中传递的形式是含碳有机物,D正确。

3.B 由题图可知,甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者;根据a~d种群的能量可知,a是初级消费者,b、c是次级消费者,d是三级消费者。甲是生产者,是食物链的起点,丙是分解者,不参与食物网的构成,则图中涉及的食物网为,B错误;a与其下一个营养级(b、c)之间的能量传递效率为(10×106+10×106)÷(100×106)×100%=20%,C正确;消费者能进行呼吸作用产生二氧化碳并释放到非生物环境,若题图表示的是生态系统的碳循环,则缺少“乙”指向“大气中的二氧化碳库”的箭头,D正确。

4.ABD 根据图示信息的箭头关系判断戊是大气中的CO2库,甲、乙、丙、丁分别是生产者、初级消费者、次级消费者、分解者。能量沿着食物链逐级递减,营养级越高,获得能量越少,丙作为最高营养级,获得能量最少,A正确;食物链中只有生产者和消费者,因此该生态系统的食物关系可表示为甲→乙→丙,丙每增加1 kg的体重,至少(能量传递效率按照20%计算)需要1÷20%÷20%=25(kg)的甲,B正确,C错误。

5.答案 (1)③⑤⑥⑦⑧⑨ (2)15% D+F (3)4

解析 (1)图1中A是生产者,B是消费者,C是分解者。碳在生物群落和非生物环境之间主要以二氧化碳的形式循环,在生物群落内部以含碳有机物的形式传递,因此图中以含碳有机物形式进行的过程有生产者A向消费者B、分解者C提供有机物(即⑥过程和③过程),以及消费者内部捕食的⑦⑧⑨和消费者流向分解者的⑤。(2)图2中A是松毛虫固定的能量,B是松毛虫用于生长、发育和繁殖的能量,C是松毛虫粪便中的能量(属于马尾松同化的能量),D(遗体残骸中的能量)+F(杜鹃粪便中的能量)是松毛虫流入分解者的能量,E是杜鹃固定的能量。松毛虫到杜鹃的能量传递效率为E÷A×100%=(2.4×108)÷(1.6×109)×100%=15%。(3)调整前植物性食物与动物性食物的比例为1∶1,假设农作物的同化量为m,养活人的能量为n,方程式为:n÷10%÷10%=m,设调整后植物性食物与动物性食物的比例为y∶1,且题干要求所有居民调整食物结构以满足人口数量增加一倍的需要,则养活人的能量为2n,方程式为×2n÷10%÷10%=m,解得y≈4。

6.A 根据种群数量曲线和题干信息判断,c是生产者,b是初级消费者,a是次级消费者,因此c→b→a可构成一条食物链,生态系统中的食物链和食物网是物质循环和能量流动的渠道,A错误;据图可知,种群b在第4~7年数量下降,可能是由于a(捕食者)增多和c(食物)减少,B正确;b是初级消费者,a是次级消费者,消费者的存在能加快该生态系统的物质循环,C正确;生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,a~c中没有分解者,故种群a、b、c与非生物的物质和能量不能构成一个生态系统,D正确。

7.答案 (1) 种间竞争 (2)戊 非生物的物质和能量、分解者 (3)226.50 kJ 15.5%

解析 按步骤1、2、3来判断甲~戊所属营养级:

(1)由上述分析可知,食物网为,乙和丙为种间竞争关系。(2)表格中所列成分包括生产者和消费者,生态系统的组成成分还包括非生物的物质和能量、分解者。(3)第二营养级的同化量为乙和丙同化量之和,即12.80+10.20=23(kJ),第三营养级的同化量为3.56 kJ,则第二和第三营养级之间的能量传递效率为3.56÷23×100%≈15.5%。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中生物选择性必修2同步

第3节 生态系统的物质循环

基础过关练

题组一 碳循环

1.(2023河南洛阳期末)下列有关生态系统物质循环的叙述,错误的是 ( )

A.生态系统的物质循环中的“生态系统”是指生物圈

B.生态系统的物质循环中的“物质”是指组成生物体的化合物

C.生态系统的物质循环是在生物群落与非生物环境之间进行的

D.物质在生态系统中具有循环往复运动的特点

2.(2022安徽亳州期中)如图是自然界碳循环的简图,据图分析下列叙述错误的是( )

A.甲为分解者,乙为消费者,丙为生产者

B.①②③表示CO2通过甲、丙、乙的呼吸作用进入大气

C.④可表示大气中的CO2进入生物群落的主要过程——光合作用

D.碳元素以无机物形式在丙→乙→甲所示的渠道流动

3.(2023云南楚雄期中)如图为某生态系统的碳循环过程示意图,其中甲~丁表示生态系统的成分,①~⑤表示过程。下列叙述错误的是( )

A.生态系统中的碳循环具有全球性

B.碳元素进入生物群落的主要途径是①

C.乙与丙、丙与丁的种间关系都是捕食

D.乙、丙、丁包含的所有种群共同构成生物群落

4.(2023四川泸州开学考试)如下为碳循环示意图,图中“→”表示碳的流动方向,请回答:

(1)图中表示生产者的是 。

(2)C→A是 的 作用,这一过程有 和 两种类型。

(3)写出图中的食物链: (用字母和箭头表示)。

(4)A→D过程中碳的流动形式是 ,该过程通过 和 (填写生理作用)来完成。

(5)碳循环的特点是 ;伴随着物质循环进行的能量流动具有 和 的特点。

题组二 生物富集

5.(2023山东青岛中学期中)六六六是一种农药,大量使用会直接对农作物造成污染,同时农药残留在水和土壤中,会通过一些途径进入人体,并在人体内积累。以下相关叙述正确的是 ( )

A.生物富集不具有全球性

B.生物富集是沿着食物链和食物网进行的

C.有害物质在生物体内积累的浓度不会超过外界环境浓度

D.有害物质也具有物质循环的特点,与碳、氮等元素的循环过程相同

6.(教材习题改编)下表为生活在某水域中层的三种鱼体内重金属的含量(单位:ng/g)。下列推测错误的是 ( )

鱼的种类 A B C

Hg 17.8 70.4 112.0

Pb 27.3 52.5 75.8

Cd 8.8 10.3 41.6

A.A可能为草食性鱼,为第二营养级

B.重金属在生物体内积累造成生物富集现象

C.根据结果推测C可能处于较高营养级

D.重金属化合物比较稳定、难以降解,不参与全球性的物质循环

题组三 物质循环和能量流动的关系

7.(2023湖北武汉质量检测)下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述,不正确的是 ( )

A.二氧化碳能够随着大气环流在全球范围内流动

B.非生物环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用

C.能量流动和物质循环是同时进行的,彼此相互依存,不可分割

D.使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用

8.(2023黑龙江哈尔滨月考)分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,能得到的结论是 ( )

A.物质作为能量流动的载体,使能量只能沿着食物链(网)流动

B.能量作为物质循环的动力,使物质能够不断地在生物群落内循环往复

C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D.能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程

题组四 探究土壤微生物的分解作用

9.关于“探究土壤微生物对淀粉的分解作用”的课题,设计不合理的是 ( )

A.用等量土壤浸出液和蒸馏水分别处理等量淀粉糊

B.实验应分别对土壤浸出液和蒸馏水进行高温灭菌后再处理淀粉糊

C.应将实验组和对照组在20 ℃左右下放置7天后,再进行相关检测

D.用碘液检测淀粉的剩余量,用斐林试剂检测还原糖的生成量

10.(2022重庆万州期中)某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况见表。下列有关叙述不正确的是( )

1组 2组 3组 4组

土壤 处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用

B.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

C.该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理,实验中的对照组是1组和3组

D.预期结论是1组、3组中的落叶不被分解,2组、4组中的落叶被不同程度地分解

能力提升练

题组一 碳循环的相关分析

1.(2023重庆万州月考)为研究森林生态系统的碳循环,研究人员对黑松老龄生态系统(未砍伐50~250年)和幼龄生态系统(砍伐后22年)的有机碳库及年碳收支进行检测,结果见下表。据表分析,以下结论不正确的是 ( )

生产者活生 物量(g/m2) 净初级生产力 [g/(m2·年)] 消费者和分解者的呼吸量[g/(m2·年)]

老龄 12 730 470 440

幼龄 1 460 360 390

注:①生产者活生物量是指某一时刻单位面积内实存生产者的有机物总量。

②净初级生产力是指生产者光合作用固定总碳的速率减去自身呼吸作用消耗碳的速率。

A.黑松老龄生态系统中每年每平方米有470 g碳用于生产者当年的生长、发育和繁殖

B.储存在生产者活生物量中的碳最终均会以CO2的形式返回大气中的CO2库

C.根据年碳收支分析可知,黑松老龄群落能降低大气中的碳总量

D.碳在黑松老龄生物群落和黑松幼龄生物群落中都是以CO2的形式进行传递的

2.(2023江苏扬州月考,)某同学画出三幅表示生态系统部分碳循环的示意图,下列分析正确的是 ( )

图1 图2 图3

A.碳循环中只有生产者与非生物环境之间的传递是双向的,故三幅图中生产者都是A

B.图1中C能加快生态系统的物质循环

C.生态系统的碳循环是指CO2在非生物环境和生物群落中的循环往复

D.图2中的碳在A、B、D、E中传递的形式是含碳有机物

题组二 物质循环和能量流动的综合分析

3.如图是一个草原生态系统的物质循环示意图,其中甲、乙、丙为生态系统中的三种组成成分。a~d代表4种动物的种群。下列相关叙述错误的是 ( )

A.不同营养级之间的能量流动以有机物为载体

B.图中涉及的食物网为

C.a与其下一个营养级之间的能量传递效率为20%

D.若该图表示的是生态系统的碳循环,则缺少“乙”指向“大气中的二氧化碳库”的箭头

4.(2022辽宁省实验中学期末)如图是生态系统碳循环示意图,“→”表示碳的流动方向,下列说法正确的是 ( )

A.丙作为最高营养级,获得能量最少

B.丙每增加1 kg的体重,至少需要25 kg的甲

C.该生态系统的食物关系可表示为甲→乙→丙→丁

D.碳元素以有机物形式在甲、乙、丙、丁中传递

5.(2023陕西西北农林科技大学附中开学考试)1987年5月,黑龙江省大兴安岭地区发生特大火灾,使104万公顷的森林资源遭受了严重破坏,对当地的生态环境造成了严重的影响。请回答下列问题:

图1

图2

(1)如图1表示该生态系统的部分结构和功能,图中A~C代表生态系统的生物成分,其中B1为食草动物;①~⑩代表碳元素流动的相应过程。图中以含碳有机物形式进行的过程有 (填数字)。

(2)恢复后森林生态系统中存在食物链“马尾松→松毛虫→杜鹃”,图2表示松毛虫摄入能量的流动方向,图中字母代表能量值。

①若图中松毛虫摄入能量为2.2×109 kJ,A为1.6×109 kJ,B为1.2×109 kJ,杜鹃同化能量为2.4×108 kJ,则该生态系统中松毛虫到杜鹃的能量传递效率为 。

②由松毛虫流入分解者的能量可用 表示(用图中字母表示)。

(3)在黑龙江某农村生态系统中人口数量和农作物产量一直保持稳定,人的食物有1/2来自农作物,1/2来自家禽家畜及其产品,在农作物的产量保持不变的前提下,若要求所有居民调整食物结构以满足人口数量增加一倍的需要。若能量传递效率为10%,请计算,应将植物性食物与动物性食物的比例由现在的1∶1调整为 ∶1(精确到整数)。

题组三 运用不同信息构建食物链(食物网)

6.如图曲线表示某生态系统中三个不同种群的生长繁衍情况。已知种群c是自养生物,下列说法不正确的是 ( )

A.c→a→b可表示该生态系统物质循环和能量流动的一条途径

B.在第4~7年,b种群数量下降可能是由于a增多和c减少

C.b和a的存在能加快该生态系统的物质循环

D.种群a、b、c与非生物的物质和能量不能构成一个生态系统

7.(2023辽宁丹东质量监测)某生态系统中有甲、乙、丙、丁、戊5个种群,每个种群在构成的食物链中只处于一个营养级,各种群的同化量如表。

种群 甲 乙 丙 丁 戊

能量(kJ) 3.56 12.80 10.20 0.48 226.50

(1)请据表画出该生态系统中的食物网: ,乙和丙的种间关系是 。

(2)从生态系统的组成成分的角度分析,能作为“生态系统的基石”的是表格中的种群 ,除表格中所列成分外,生态系统的组成成分还包括 。

(3)若没有其他的人工能量输入,流经该生态系统的总能量是 ,该生态系统中第二和第三营养级之间的能量传递效率是 (小数点后保留1位)。

答案与分层梯度式解析

第3节 生态系统的物质循环

基础过关练

1.B 2.D 3.C 5.B 6.D 7.D 8.D 9.B

10.C

1.B 生态系统的物质循环中的“物质”是指组成生物体的元素,“生态系统”是指地球上最大的生态系统——生物圈,A正确,B错误。

2.D 图中丙与大气中的CO2库之间为双向箭头,丙是生产者,甲是分解者,乙是消费者,A正确;①②③表示甲、丙、乙通过呼吸作用分解有机物,释放CO2,B正确;④可以代表光合作用,是大气中的CO2进入生物群落的主要途径,C正确;碳元素以有机物的形式在生物群落内部传递,D错误。

3.C 由题图可知,甲、乙、丙、丁分别表示大气中的CO2库、生产者、消费者和分解者,生产者、消费者、分解者包含的所有种群共同构成生物群落;①可以表示光合作用,是碳元素进入生物群落的主要途径,②③④均表示细胞呼吸,B、D正确。乙与丙的种间关系是捕食;丁是分解者,丙与丁之间不是捕食关系,C错误。

4.答案 (1)D (2)分解者 分解(呼吸) 有氧呼吸 无氧呼吸 (3)D→F→E→B (4)二氧化碳 光合作用 化能合成作用 (5)全球性、循环性 单向流动 逐级递减

解析 图中A表示大气中的二氧化碳库,D表示生产者,F表示初级消费者,E表示次级消费者,B表示三级消费者,C表示分解者,食物链为D→F→E→B。(2)C为分解者,C→A表示分解者的分解作用,其实质是呼吸作用,包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。(4)A→D(大气中的二氧化碳库→生产者)过程中碳以二氧化碳的形式进行流动,该过程通过光合作用和化能合成作用来完成。

5.B 有害物质可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到世界各地,因此生物富集具有全球性,A错误;生物富集是沿着食物链和食物网进行的,且营养级越高,生物体内积累的该物质浓度越高,B正确;有害物质在生物体内积累的浓度可能会超过外界环境浓度,C错误;有害物质也具有物质循环的特点,但与碳、氮等元素的循环过程不同,D错误。

6.D 题述三种重金属会富集在鱼体内,并沿食物链逐渐在鱼体内聚集,营养级越高,它们的相对含量越高。A鱼体内三种重金属的含量都是最低的,因此A可能为草食性鱼,为第二营养级;C鱼体内三种重金属的含量都是最高的,因此C可能处于较高营养级,A、C正确。重金属化合物参与全球性的物质循环,D错误。

7.D 能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,它们同时进行,彼此相互依存,不可分割,C正确。粪便作肥料,其被分解者分解后产生的物质可被植物吸收利用,实现了物质的循环利用,粪便中的能量不能被植物利用,D错误。

8.D 能量也可从生产者、消费者流向分解者,不经过食物链(网),A错误;物质不能在生物群落内循环往复,而是在生物群落和非生物环境间循环往复,B错误;生产者所固定的太阳能总量是流经该生态系统的总能量,而能量①②③④的总和不等于流经该生态系统的总能量,C错误。

易错分析

(1)食物链和食物网是生态系统能量流动的渠道,但不是唯一渠道。能量也可从生产者、消费者流向分解者,不经过食物链(网)。

(2)物质不能在生物群落内部实现循环,物质循环发生在生物群落和非生物环境之间。

9.B 探究土壤微生物对淀粉的分解作用时,自变量是土壤微生物的有无,因此对照组用蒸馏水处理淀粉糊,实验组用土壤浸出液处理淀粉糊,A正确;对土壤浸出液进行高温灭菌后,土壤浸出液中的微生物被杀死,无法达到实验目的,B错误;土壤微生物分解淀粉需要时间,实验中应将实验组和对照组在20 ℃左右下放置7天后,再进行相关检测,C正确;土壤微生物可将淀粉分解成还原糖,实验可用碘液检测淀粉的剩余量,用斐林试剂检测还原糖的生成量,D正确。

10.C 题述实验有两个变量:土壤是否灭菌和土壤湿度,其中2、4组对照可探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用,A正确;为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理,消除其他微生物的影响,B正确;题述实验有两个变量:土壤是否灭菌和土壤湿度,自变量为土壤是否灭菌时,湿润条件下1、2组形成对照,较干燥条件下3、4组形成对照,1、3组分别是两组对照实验的对照组,C错误;1组和3组由于没有微生物,落叶不被分解,2组和4组由于有微生物且土壤湿度不同,落叶被不同程度地分解,D正确。

能力提升练

1.D 2.BD 3.B 4.ABD 6.A

1.D 根据题意可知,黑松老龄群落每年每平方米用于生产者当年的生长、发育和繁殖的碳量可用净初级生产力来表示,即470 g,A正确。黑松老龄群落的净初级生产力为470 g/(m2·年),大于消费者和分解者的呼吸量440 g/(m2·年),因此黑松老龄群落能降低大气碳总量,C正确。碳在黑松老龄生物群落和黑松幼龄生物群落中都是以含碳有机物的形式进行传递的,D错误。

2.BD

图号 组成成分的判断

图1 B为大气中的二氧化碳库,A为生产者,C为消费者,D为分解者

图2 C为大气中的二氧化碳库,A为生产者,B、D为消费者,E为分解者

图3 A为大气中的二氧化碳库,E为生产者,B、D、F为消费者,C为分解者

图1~图3中属于生产者的分别是A、A、E,A错误;图1中C为消费者,其能加快生态系统的物质循环,B正确;生态系统的碳循环指的是碳元素在非生物环境和生物群落中的循环往复,C错误;图2中A、B、D、E构成生物群落,碳在生物群落中传递的形式是含碳有机物,D正确。

3.B 由题图可知,甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者;根据a~d种群的能量可知,a是初级消费者,b、c是次级消费者,d是三级消费者。甲是生产者,是食物链的起点,丙是分解者,不参与食物网的构成,则图中涉及的食物网为,B错误;a与其下一个营养级(b、c)之间的能量传递效率为(10×106+10×106)÷(100×106)×100%=20%,C正确;消费者能进行呼吸作用产生二氧化碳并释放到非生物环境,若题图表示的是生态系统的碳循环,则缺少“乙”指向“大气中的二氧化碳库”的箭头,D正确。

4.ABD 根据图示信息的箭头关系判断戊是大气中的CO2库,甲、乙、丙、丁分别是生产者、初级消费者、次级消费者、分解者。能量沿着食物链逐级递减,营养级越高,获得能量越少,丙作为最高营养级,获得能量最少,A正确;食物链中只有生产者和消费者,因此该生态系统的食物关系可表示为甲→乙→丙,丙每增加1 kg的体重,至少(能量传递效率按照20%计算)需要1÷20%÷20%=25(kg)的甲,B正确,C错误。

5.答案 (1)③⑤⑥⑦⑧⑨ (2)15% D+F (3)4

解析 (1)图1中A是生产者,B是消费者,C是分解者。碳在生物群落和非生物环境之间主要以二氧化碳的形式循环,在生物群落内部以含碳有机物的形式传递,因此图中以含碳有机物形式进行的过程有生产者A向消费者B、分解者C提供有机物(即⑥过程和③过程),以及消费者内部捕食的⑦⑧⑨和消费者流向分解者的⑤。(2)图2中A是松毛虫固定的能量,B是松毛虫用于生长、发育和繁殖的能量,C是松毛虫粪便中的能量(属于马尾松同化的能量),D(遗体残骸中的能量)+F(杜鹃粪便中的能量)是松毛虫流入分解者的能量,E是杜鹃固定的能量。松毛虫到杜鹃的能量传递效率为E÷A×100%=(2.4×108)÷(1.6×109)×100%=15%。(3)调整前植物性食物与动物性食物的比例为1∶1,假设农作物的同化量为m,养活人的能量为n,方程式为:n÷10%÷10%=m,设调整后植物性食物与动物性食物的比例为y∶1,且题干要求所有居民调整食物结构以满足人口数量增加一倍的需要,则养活人的能量为2n,方程式为×2n÷10%÷10%=m,解得y≈4。

6.A 根据种群数量曲线和题干信息判断,c是生产者,b是初级消费者,a是次级消费者,因此c→b→a可构成一条食物链,生态系统中的食物链和食物网是物质循环和能量流动的渠道,A错误;据图可知,种群b在第4~7年数量下降,可能是由于a(捕食者)增多和c(食物)减少,B正确;b是初级消费者,a是次级消费者,消费者的存在能加快该生态系统的物质循环,C正确;生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,a~c中没有分解者,故种群a、b、c与非生物的物质和能量不能构成一个生态系统,D正确。

7.答案 (1) 种间竞争 (2)戊 非生物的物质和能量、分解者 (3)226.50 kJ 15.5%

解析 按步骤1、2、3来判断甲~戊所属营养级:

(1)由上述分析可知,食物网为,乙和丙为种间竞争关系。(2)表格中所列成分包括生产者和消费者,生态系统的组成成分还包括非生物的物质和能量、分解者。(3)第二营养级的同化量为乙和丙同化量之和,即12.80+10.20=23(kJ),第三营养级的同化量为3.56 kJ,则第二和第三营养级之间的能量传递效率为3.56÷23×100%≈15.5%。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)