2023-2024学年四川省宜宾市兴文二中高二(上)第一次月考历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年四川省宜宾市兴文二中高二(上)第一次月考历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-21 18:41:45 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年四川省宜宾市兴文二中高二(上)第一次月考历史试卷

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1.西周铜器铭文中有卿大夫、王之近臣在前王死后,由新王重新任命其继续担任旧职的记载,如《师虎簋》铭文说“命汝更(续)乃祖考”,《善鼎》说“今余惟肇申先王命”等。这一做法( )

A. 体现了政治体制的不断创新 B. 表明世袭制与分封制有矛盾

C. 揭示了王在国家政治生活中的尊崇地位 D. 说明宗法关系渗透到社会生活诸多方面

2.商朝实行内外服制,西周推行贵族等级分封制,二者的相同点是( )

A. 是国家治理的形式 B. 实现了中央对地方的直接控制

C. 与宗法制密切结合 D. 推动了社会生产力的大幅提升

3.古代年号之设始于汉武帝,年号既用于纪年也用于宣示统治权力。资料表明,汉宣帝时期(前74年~前48年),鲁孝王泮池刻石有“五凤二年鲁卅四年六月四日成”,六安国的一件薰炉也有“(元康)五年六安十三年正月乙未”字样。这可用于证明当时( )

A. 全国纪年方式混乱 B. 王国问题依然严重 C. 中央权威得到加强 D. 儒学正统地位确立

4.到了伯里克利当政时期,法律规定只有“其父母皆为雅典人者,始能为雅典人”。这一规定体现了( )

A. 雅典民主发展的曲折性 B. 雅典民主主体的狭隘性

C. 希腊选举制度的原始性 D. 城邦公民教育的局限性

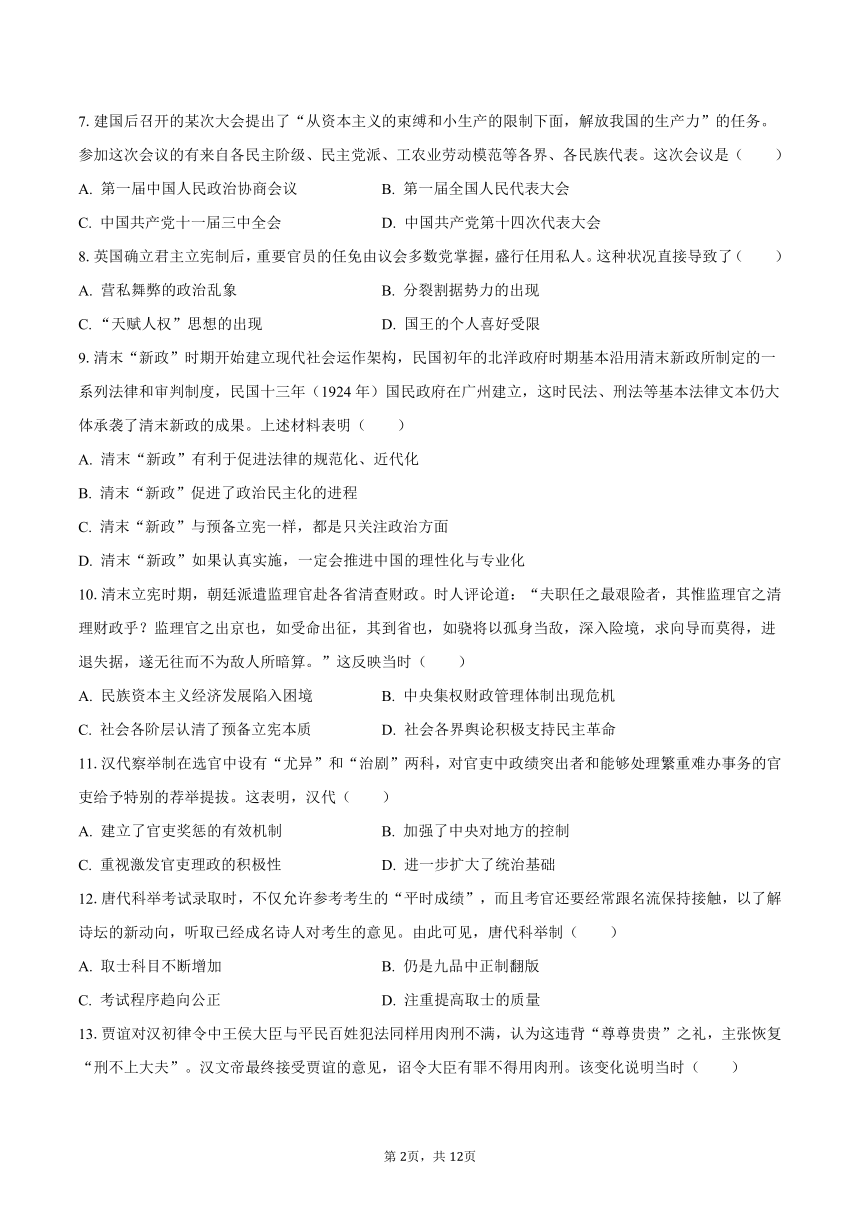

5.如表为1824~1860年美国合法选民参加总统选举的比例。对此的合理解释是,当时美国( )

年份 1824 1832 1836 1840 1844 1848 1856 1860

比例(%) 26.9 55.4 57.8 80.2 78.9 72.7 78.9 81.2

A. 民主体制已经完备 B. 三权制衡遭遇了挑战

C. 总统权力逐渐扩大 D. 践行了民主共和原则

6.“堂堂天朝上国竟被外来英法‘小夷’打得惨败,乃至京师沦陷,皇帝‘北狩’的奇耻大辱迫使人们思索,一些思想家开始隐约地觉察到西方文明在中国古老文明前所显示的优越性。”下列选项对材料中的“思索”分析最合理的是( )

A. 林则徐等人开眼看世界 B. 清廷行宪政以维护秩序

C. 维新派兴民权启迪民智 D. 洋务派开启中国近代化

7.建国后召开的某次大会提出了“从资本主义的束缚和小生产的限制下面,解放我国的生产力”的任务。参加这次会议的有来自各民主阶级、民主党派、工农业劳动模范等各界、各民族代表。这次会议是( )

A. 第一届中国人民政治协商会议 B. 第一届全国人民代表大会

C. 中国共产党十一届三中全会 D. 中国共产党第十四次代表大会

8.英国确立君主立宪制后,重要官员的任免由议会多数党掌握,盛行任用私人。这种状况直接导致了( )

A. 营私舞弊的政治乱象 B. 分裂割据势力的出现

C. “天赋人权”思想的出现 D. 国王的个人喜好受限

9.清末“新政”时期开始建立现代社会运作架构,民国初年的北洋政府时期基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度,民国十三年(1924年)国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A. 清末“新政”有利于促进法律的规范化、近代化

B. 清末“新政”促进了政治民主化的进程

C. 清末“新政”与预备立宪一样,都是只关注政治方面

D. 清末“新政”如果认真实施,一定会推进中国的理性化与专业化

10.清末立宪时期,朝廷派遣监理官赴各省清查财政。时人评论道:“夫职任之最艰险者,其惟监理官之清理财政乎?监理官之出京也,如受命出征,其到省也,如骁将以孤身当敌,深入险境,求向导而莫得,进退失据,遂无往而不为敌人所暗算。”这反映当时( )

A. 民族资本主义经济发展陷入困境 B. 中央集权财政管理体制出现危机

C. 社会各阶层认清了预备立宪本质 D. 社会各界舆论积极支持民主革命

11.汉代察举制在选官中设有“尤异”和“治剧”两科,对官吏中政绩突出者和能够处理繁重难办事务的官吏给予特别的荐举提拔。这表明,汉代( )

A. 建立了官吏奖惩的有效机制 B. 加强了中央对地方的控制

C. 重视激发官吏理政的积极性 D. 进一步扩大了统治基础

12.唐代科举考试录取时,不仅允许参考考生的“平时成绩”,而且考官还要经常跟名流保持接触,以了解诗坛的新动向,听取已经成名诗人对考生的意见。由此可见,唐代科举制( )

A. 取士科目不断增加 B. 仍是九品中正制翻版

C. 考试程序趋向公正 D. 注重提高取士的质量

13.贾谊对汉初律令中王侯大臣与平民百姓犯法同样用肉刑不满,认为这违背“尊尊贵贵”之礼,主张恢复“刑不上大夫”。汉文帝最终接受贾谊的意见,诏令大臣有罪不得用肉刑。该变化说明当时( )

A. 儒家礼治可以代替法律 B. 法律呈现儒家化的倾向

C. 贵族势力遭到沉重打击 D. 汉代法律适用范围缩小

14.在徐珂《清稗类钞》中就有“新进士殿试用大卷,朝试用白折,阅卷者但重楷法,乃置文字于不顾,一字破碎、一点污损皆足以失翰林”的记载。清代应举士子莫不潜心书法。这说明了当时( )

A. 殿试开始成为定制 B. 八股取士使科举僵化

C. 书法功利色彩浓厚 D. 科举考试程序的严密

15.20世纪初,清政府主持制定的《大清民律草案》规定:“权利能力及行为能力不得抛弃”、“人格关系受侵害者,得请求摒除其侵害”、“姓名权受侵害者,得请求摒除其侵害”。该规定( )

A. 直接导致了清政府的崩溃 B. 用法律形式肯定了人格权

C. 使中国人民实现自由与平等 D. 是“中体西用”思想的延续

二、材料解析题(本大题共3小题,共40.0分)

16.阅读材料,完成下列问题。

材料秦代县级的财务监督有较为完备的运行机制,财务监督的法律依据既有国家颁布的《金布律》《关市律》等法规规则,又有郡县颁布的地方性法规,相互配合,奠定了秦代县级财务运行的法律保障。秦代县级财务监督由县丞派遣令史、令佐等通过监督财务收支运营、核验新旧交接财务、考校财务记账等方式履行财务监督职能,其监督包括日常财政运营的各个环节,强化了对县级财务的管控力度。秦代中央还对包括县级在内的财务违法行为和处罚方式做了明确规定,根据违法行为和情节的不同分别量刑,《法律回答》就规定在清理空仓时若发现私藏粮食,监督仓出粮的令史便要被罚赀一盾。秦代较为完备的县级财务监督机制在秦强化中央集权过程中发挥着巨大的作用。

--摘编自吴方基《秦代县级财务监督机制与日常运作》

(1) 根据材料,概括秦代县级财务监督运行机制的特点。

(2) 根据材料并结合所学知识分析秦代县级财务监督运行机制的影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:试吏法是秦朝政府通过某种测试的办法,选用地方基层有一定声望和见识的人,作为当地基层官吏的一种选任制度。实施办法主要是根据各地舆论反映,对地方的闲散人才进行调查、了解后,召集有关人,由县以上官员对其目测(外貌)口试(问几个问题),然后选较优者充实到当地县以下机构或基层组织中,担任吏员或乡长、亭长。泗水亭长刘邦就是以此种途径入选的。《史记》中说,刘邦“及壮,试为吏,为泗水亭长”。

--摘编自郑海峰《中国古代官制研究》

材料二:察举制是汉代最重要的选官制度,具体做法就是根据国家的不同需要,由中央政府的三公九卿和地方政府的郡国守相向皇帝推荐能够担任官职的人才。察举分为两大类,一类是定期常举,一般每年一次,具体科目有孝廉、茂才(即秀才,东汉避光武帝讳改名)等;一类是不定期特举,具体科目有贤良方正、贤良文学等。凡是地方推荐上来的人才,一般先在中央担任郎官,经过官场上的见习和初步锻炼,再根据其实际能力任命实职。

--摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析秦朝实施试吏法的原因及其积极作用。

(2) 根据材料一、二,指出与试吏法相比察举制的创新之处。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一:退休,古代称为致仕。中国古代官员退休制度早在夏、商时就已经存在,即所谓的“养老”(老是指70 岁以上的人)。秦汉时期,官吏因病乞退、告老还乡的致仕制度逐渐发展起来。隋唐时期,官员退休纳入令典。“诸职事官七十听致仕“。除年龄条件外,身体健康状况也是退休的重要条件。“年虽少,形容衰老者,亦听致仕“。此外,还有侍亲养老的规定,即至亲亲属中有年 80 岁以上及有重病在身者,可享受“侍丁”的待遇,即离职养亲,称为“归侍”或“终养”。明清是官员退休制度日益成熟和完善时期,有比较完整的制度规定,举凡退休条件、待遇,以及安置与管理,都有明确的规定。

——摘编自柏桦《中国古代官员退休制度与思考》

材料二:新中国建立后制定的第一个退休人员处理办法规定:年龄50岁、工龄满10年均可退休,不分男女、不分干部和工种,没有身体状况方面的要求。1983年,《国务院关于高级专家离休退休若干问题的暂行规定》和《国务院关于延长部分骨干教师、医生、科技人员退休年龄的通知》规定,部分高级专家、骨干教师、医生、科技人员根据本人条件并经相关部门的批准可适当延长退休年龄1到5岁甚至10岁。

——摘编自王进《中国弹性退休制度改革探析》

(1) 根据材料一,归纳中国古代退休制度的特点。

(2) 根据材料二,概括20世纪80年代退休制度相较于建国之初的变化,并结合所学知识,分析其原因。

三、开放性试题(本大题共1小题,共15.0分)

19.阅读材料,回答问题。

材料 鸦片战争前,一些具有反封建民主思想的人士,如頋炎武、吴敬梓、曹雪芹等人开始对科举制度进行大胆、辛辣的批判:鸦片战争后,受西方民主启蒙思想影响的人士对科举制进行了更猛烈更深入的批判。19世纪末,康有为、梁启超为代表的维新派对科举制的批判尤为激烈,称其“箍人心”,“坏人才”,“毁实业”。在社会舆论的巨大压力下,清政府于1905年正式废除了科举制。此后一个世纪,对科举制的上述评价一直是史学界的主流现点。

近年来,史学界对科举制重新评价的观点抬头,并且得到越来越多的支持。新现点认为科举制度是古代中国的伟大创举,它不仅对古代中国的政治、教育、文化等多个领域产生了积极的影响,而且对近代以后的中国和世界的文明进步产生了推动作用。科举制实际上是近代欧洲兴起的文官制度(即公开考试选拔国家公务员制庋)的源头。现在我国实行的高考制度某种意义也是古代科举制的继承和发展。

评论材料中有关科举制度的观点。(要求:围绕材料中的一种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

答案和解析

1.【答案】C

【解析】材料并未体现政治制度的创新,A项排除;

材料并未涉及分封制与宗法制的矛盾,B项排除;

根据材料中“卿大夫、王之近臣在前王死后,由新王重新任命其继续担任旧职的记载”可知,西周时期由周王任命官爵任职,从而揭示了王在国家政治生活中的尊崇地位,C项正确;

材料并未涉及宗法关系对社会生活的渗透,D项排除。

故选:C。

本题主要考查的是中国早期政治制度,解答本题的关键信息是“由新王重新任命其继续担任旧职的记载”。

本题主要考查的是中国早期政治制度,主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,比较、分析,并作出正确准确判断的能力。

2.【答案】A

【解析】“内外服制”和“分封制”都是是国家治理地方的一种形式,故A项正确。

二者都没有实现中央对地方的直接控制,排除B项;

“与宗法制密切结合”只符合分封制,排除C项;

D项不是二者相同点,排除。

故选:A。

本题主要考查中国早期政治制度的特点。解题的关键在于准确把握材料主旨,抓住材料关键词,并结合所学知识进行作答。

本题主要考查中国早期政治制度的特点,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】C

【解析】根据材料“古代年号之设始于汉武帝,年号既用于纪年也用于宣示统治权力”可知,年号在全国的统一推行是君主权威的体现。材料中的“五凤“元康”都是当时君主(汉宣帝)的年号,在各诸侯国的器物上使用,说明中央权威得到加强,C项正确;材料不能体现混乱,排除A项;王国问题已经逐步解决,排除B项;材料与儒学正统无关,排除D项。

故选:C。

本题考查汉朝加强中央集权的措施,结合题干“古代年号之设始于汉武帝,年号既用于纪年也用于宣示统治权力”及汉朝加强中央集权措施的作用进行分析。

本题考查汉朝加强中央集权的措施,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

4.【答案】B

【解析】“其父母皆为雅典人者,始能为雅典人”表明公民权的限定很严格,说明雅典民主主体具有狭隘性,故B正确;

ACD材料未体现,排除。

故选:B。

本题考查伯里克利时代的民主政治,解题的关键信息是“其父母皆为雅典人者,始能为雅典人”。

本题为中档题,考查伯里克利时代的民主政治,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】D

【解析】材料体现的是从1824年到1860年美国合法选民参加总统选举的比重不断上升,说明的是美国对民主共和制的践行,D项正确;

美国的民主政体仍然存在一定的局限性,“完备”的说法错误,排除A项;

材料与三权制衡体制受到挑战的说法无关,排除B项;

材料与总统权力扩大的说法无关,排除C项。

故选:D。

本题主要考查美国的共和政体,要求学生结合美国共和政体的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚美国共和政体的特点和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

6.【答案】D

【解析】A.林则徐等人开眼看世界是鸦片战争时期的表现。

B.是八国联军侵华结束以后的表现。

C.是甲午战争以后的表现。

D.“堂堂天朝上国竟被外来英法‘小夷’打得惨败,乃至京师沦陷,皇帝‘北狩’的奇耻大辱迫使人们思索“可以看出是第二次鸦片战争以后清政府的思索。结合所学知识,我们可知当时洋务派开始主张向西方学习,洋务运动兴起,开启了中国的近代化。

故选:D。

本题主要考查洋务运动,要求学生结合洋务运动兴起的背景和特征来分析。

解答问题要搞清楚洋务运动的背景特征和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

7.【答案】B

【解析】从题干中的“从资本主义的束缚和小生产的限制下面,解放我国的生产力”可以看出,这次大会要确立社会主义原则,符合条件的只有1954年第一届全国人大。故B正确。第一届中国人民政治协商会议虽然与一届全国人大一样代表广泛,但确立的是新民主主义原则。排除A。

根据所学知识可知,党的会议由党员代表参加,不会出现各民主阶级、民主党派,排除C、D.故选:B。

本题考查第一届全国人大和54宪法。题干中的关键信息是:“从资本主义的束缚和小生产的限制下面,解放我国的生产力”。

本题是基础题,主要考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

8.【答案】A

【解析】A.根据材料并结合所学可知,英国重要官员盛行任用私人,容易导致营私舞弊,A项正确;

B.重要官员盛行任用私人与割据势力形成无关,B项错误;

C.材料现象无法导致天赋人权思想的出现,C项错误;

D.选项与材料内容无关,错误。

故选:A.

本题主要考查英国的君主立宪制度。要求学生结合英国君主立宪制度的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚英国君主立宪制度的特征和影响,学生要有扎实的基础知识功底。

9.【答案】A

【解析】“民国初年的北洋政府时期基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度,民国十三年(1924年)国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果”表明清末“新政”有利于促进法律的规范化、近代化,故A项正确。

B、D项材料未体现,排除;

C项太过绝对,排除。

故选:A。

本题考查清末新政。解题的关键是“民国初年的北洋政府时期基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度,民国十三年(1924年)国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果”。

本题考查清末新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。

10.【答案】B

【解析】根据材料信息“监理官之出京也,遂无往而不为敌人所暗算。”可见监理官深入地方清查财政困难重重,结合所学可知,清末各项新政措施的推行,均离不开财政的支撑。在清末烽烟四起、财政捉襟见肘的状况下,政府应对财政危机的举措严重失当,一方面表现为财政支出未能做到统筹计划、循序渐进,反而盲目无序、操之过急;另一方面表现为协调中央与地方财权之争的努力失败,允许地方经费自筹使得中央财权的控制力更加削弱,故当时中央集权财政管理体制出现危机,B项正确;

材料所述与民族资本主义经济的发展无关,排除A项;

材料未体现社会各阶层对预备立宪的态度,排除C项;

材料未涉及社会各界积极支持民主革命,排除D项。

故选:B。

本题考查清末新政,需要结合清末新政的特征和影响解答。

本题考查清末新政,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.【答案】C

【解析】根据材料“汉代察举制在选官中设有‘尤异’和‘治剧’两科,对官吏中政绩突出者和能够处理繁重难办事务的官吏给予特别的荐举提拔”可知,汉代察举制中的“尤异”和“治剧”两科“对官吏中政绩突出者和能够处理繁重难办事务的官吏给予特别的荐举提拔”,反映汉代重视激发官吏理政的积极性,C项正确;

官吏惩罚与材料无关,排除A项;

中央集权的说法在材料中不能体现,排除B项;

材料没有扩大统治基础,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了察举制,要求学生结合察举制的特征及影响来分析。

本题主要考查了察举制,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

12.【答案】D

【解析】A.题干所给材料信息不能说明取士科目不断增加。

B.结合所学知识可知,科举制以考试成绩为选官依据,不是九品中正制的翻版。

C.“考试程序”在题干所给材料信息中没有涉及。

D.题干所给材料中“不仅允许参考考生的‘平时成绩’,而且考官还要经常跟名流保持接触,以了解诗坛的新动向,听取已经成名诗人对考生的意见”反映出当时科举制注重提高取士的质量。

故选:D。

本题主要考查科举制,解答本题需正确解读题干所给材料中“不仅允许参考考生的‘平时成绩’,而且考官还要经常跟名流保持接触,以了解诗坛的新动向,听取已经成名诗人对考生的意见”的主旨,并正确掌握科举制的历史影响。

本题主要考查科举制,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

13.【答案】B

【解析】根据材料“违背‘尊尊贵贵’之礼”并结合所学知识可知,贾谊意见的依据来自儒家思想,这说明当时的法律呈现儒家化的倾向,B项正确。

材料反映出儒家的礼治思想渗透到律令之中,并不是儒家思想或礼治可以代替法律,排除A项;材料中贾谊的意见是要维护贵族尊严,排除C项;材料中没有涉及法律适用范围变化的信息,排除D项。

故选:B。

本题考查儒家思想。解答是本题需要结合儒家思想的影响分析。

本题考查儒家思想,主要考查学生阅读材料和提取信息能力和再认再现能力。

14.【答案】C

【解析】清代殿试过于重视书法,而忽视了殿试文章的内容,引导人们将学书习字为入仕或从业的一种手段,体现出书法的功利色彩,故C项正确;

殿试制度始于唐代,定型于宋代,A项错误;

材料未体现八股取士问题,B项错误;

材料体现了科考的僵化,而非程序的严密,D项错误。

故选:C。

本题考查了科举制,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了科举制,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】B

【解析】A.武昌起义之后,清王朝土崩瓦解,在短短的两个月之内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府而独立,故A项错误;

B.根据材料内容可知,按照《大清民律草案》的规定:人的权利能力和行为能力“不得抛弃”,人的人格关系不能受到侵害,人的姓名权不能受到侵害,诸多内容都属于“人格权”的范畴,据此可知,这些规定体现出用法律的形式肯定了人格权,故B项正确;

C.《大清民律草案》后两编充斥着浓厚的传统专制色彩,它并没有实现中国人民的自由与平等,故C项错误;

D.《大清民律草案》仿照德、日民法典的体例和内容草拟而成,吸收了大量西方资产阶级民法的理论、制度和原则,说明它不是“中体西用”思想的延续,故D项错误。

故选:B。

本题考查了清末新政和预备立宪,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以清末新政和预备立宪为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】【小题1】特点:法律体系健全;监督方式多样;违法处罚明确。

【小题2】作用:有利于防范官吏贪污与政府资产流失;有利于保障官府财务的安全运营;强化了中央对地方的财政控制;有利于中央集权体制的运行。

【解析】本题考查秦朝的中央集权制度和古代监察制度的变化。第一问结合秦代县级财务监督运行机制的特点作答;第二问结合秦代县级财务监督运行机制的影响分析。

本题考查秦朝的中央集权制度和古代监察制度的变化,既考查了考生对材料的理解能力,也考查了考生对基础知识的识记能力,属于一道典型试题。

17.【答案】【小题1】原因:秦完成统一;需要大批人才巩固统治;军功爵制存在局限性。

积极作用:提高了思成官业的家质;被选用者一般比较熟忠当地情况,比任用外地人员具们一定优或性;使大批乡村闲散人才得以发挥特长,为封建国家服务。

【小题2】创新:由备级官业向中央准荐人才;内容规范、注重德才兼所;察举的形式相科目多样;强调实际经验相工作能力。

【解析】本题考查秦朝的中央集权制度和察举制。第一问结合秦朝选官用官制度的特征和影响来分析;第二问结合察举制的内容和积极作用概括。

本题考查秦朝的中央集权制度和察举制,侧重考查考生灵活运用所学知识和准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

18.【答案】【小题1】特点:起源早并逐步发展;主要适用于官员群体,与官僚政治相适应;服务于专制皇权的需要;得到历代王朝重视;制度执行具有一定的随意性(或人治色彩)。

【小题2】变化:弹性延迟了部分脑力劳动者即专业技术人员的退休年龄。原因:改革开放和社会主义建设的需要;医疗卫生条件的改善;人口预期寿命的延长;国家对特定人才的需要;学习世界先进经验;与国际社会接轨等。

【解析】本题考查中国古代退休制度、新中国的干部制度和公务员制度。第一问要结合中国古代退休制度的特征来解答;第二问要结合新中国的干部制度和公务员制度的影响来解答。

本题考查中国古代退休制度、新中国的干部制度和公务员制度,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

19.【答案】本题以历史小论文的形式考查学生阐释和论证历史观点的能力,小论文的观点可以自己依据自己的认识进行选择,该题型的特点是难度较大,但开放性强,只要言之成理即可.历史小论文(观点类)要把握三个步骤:明确作者的观点,亮明自己的观点;要能够史论结合、逻辑清晰地对观点进行精要论证,在这个方面注意论据全面、详实;最后可以总结一下经验教训.

故答案为:

1赞成第一种观点:科举制度对历史发展起消极作用.

理由:

(1)单纯以儒家文化考试成绩录用人才,使具有真才实学的优秀人才,特别是技术性人才受到排斥;

(2)科举考试以四书五经为主命题,以八股文进行考试,强化了儒家的正统地位,培养顺从皇帝的奴仆,禁锢了人们的思想,不利于民主启蒙思想的发展;

(3)科举考试忽视科技知识,不利于科学技术的发展,是近代中国落后的一个重要原因;

(4)科举考试选拔的人才缺乏科技和实用知识,无法满足近代工业发展的人才需要;

(5)科举制不利于学习西方近代科技文化,不利于近代新式学校发展和教育近代化.

2赞成第二种观点:科举制度对历史发展起积极作用.

理由:

(1)科举制是封建选官制度的一大进步,它把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权.

(2)它把读书、考试与做官紧密联系起来.有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源,提高官员文化素质.

(3)促进了唐诗的繁荣;

(4)促进了古代儒学教育的发展,弘扬了重文重教的社会风气;

(5)体现了公平、公正的原则,对近代欧洲兴起的文官制度和现在我国实行的高考制度具有借鉴作用.

【解析】本题考查学生根据对材料的解读准确评论材料中有关科举制度的观点.

科举是通过考试选拔官吏.由于采用分科取士的办法,所以叫做科举.具有分科考试,取士权归于中央所有,允许自由报考(即“怀牒谱自荐于州县“,与察举制的“他荐“相区别)和主要以成绩定取舍三个显著的特点.科举制从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,经历了1300年.

第1页,共1页

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1.西周铜器铭文中有卿大夫、王之近臣在前王死后,由新王重新任命其继续担任旧职的记载,如《师虎簋》铭文说“命汝更(续)乃祖考”,《善鼎》说“今余惟肇申先王命”等。这一做法( )

A. 体现了政治体制的不断创新 B. 表明世袭制与分封制有矛盾

C. 揭示了王在国家政治生活中的尊崇地位 D. 说明宗法关系渗透到社会生活诸多方面

2.商朝实行内外服制,西周推行贵族等级分封制,二者的相同点是( )

A. 是国家治理的形式 B. 实现了中央对地方的直接控制

C. 与宗法制密切结合 D. 推动了社会生产力的大幅提升

3.古代年号之设始于汉武帝,年号既用于纪年也用于宣示统治权力。资料表明,汉宣帝时期(前74年~前48年),鲁孝王泮池刻石有“五凤二年鲁卅四年六月四日成”,六安国的一件薰炉也有“(元康)五年六安十三年正月乙未”字样。这可用于证明当时( )

A. 全国纪年方式混乱 B. 王国问题依然严重 C. 中央权威得到加强 D. 儒学正统地位确立

4.到了伯里克利当政时期,法律规定只有“其父母皆为雅典人者,始能为雅典人”。这一规定体现了( )

A. 雅典民主发展的曲折性 B. 雅典民主主体的狭隘性

C. 希腊选举制度的原始性 D. 城邦公民教育的局限性

5.如表为1824~1860年美国合法选民参加总统选举的比例。对此的合理解释是,当时美国( )

年份 1824 1832 1836 1840 1844 1848 1856 1860

比例(%) 26.9 55.4 57.8 80.2 78.9 72.7 78.9 81.2

A. 民主体制已经完备 B. 三权制衡遭遇了挑战

C. 总统权力逐渐扩大 D. 践行了民主共和原则

6.“堂堂天朝上国竟被外来英法‘小夷’打得惨败,乃至京师沦陷,皇帝‘北狩’的奇耻大辱迫使人们思索,一些思想家开始隐约地觉察到西方文明在中国古老文明前所显示的优越性。”下列选项对材料中的“思索”分析最合理的是( )

A. 林则徐等人开眼看世界 B. 清廷行宪政以维护秩序

C. 维新派兴民权启迪民智 D. 洋务派开启中国近代化

7.建国后召开的某次大会提出了“从资本主义的束缚和小生产的限制下面,解放我国的生产力”的任务。参加这次会议的有来自各民主阶级、民主党派、工农业劳动模范等各界、各民族代表。这次会议是( )

A. 第一届中国人民政治协商会议 B. 第一届全国人民代表大会

C. 中国共产党十一届三中全会 D. 中国共产党第十四次代表大会

8.英国确立君主立宪制后,重要官员的任免由议会多数党掌握,盛行任用私人。这种状况直接导致了( )

A. 营私舞弊的政治乱象 B. 分裂割据势力的出现

C. “天赋人权”思想的出现 D. 国王的个人喜好受限

9.清末“新政”时期开始建立现代社会运作架构,民国初年的北洋政府时期基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度,民国十三年(1924年)国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A. 清末“新政”有利于促进法律的规范化、近代化

B. 清末“新政”促进了政治民主化的进程

C. 清末“新政”与预备立宪一样,都是只关注政治方面

D. 清末“新政”如果认真实施,一定会推进中国的理性化与专业化

10.清末立宪时期,朝廷派遣监理官赴各省清查财政。时人评论道:“夫职任之最艰险者,其惟监理官之清理财政乎?监理官之出京也,如受命出征,其到省也,如骁将以孤身当敌,深入险境,求向导而莫得,进退失据,遂无往而不为敌人所暗算。”这反映当时( )

A. 民族资本主义经济发展陷入困境 B. 中央集权财政管理体制出现危机

C. 社会各阶层认清了预备立宪本质 D. 社会各界舆论积极支持民主革命

11.汉代察举制在选官中设有“尤异”和“治剧”两科,对官吏中政绩突出者和能够处理繁重难办事务的官吏给予特别的荐举提拔。这表明,汉代( )

A. 建立了官吏奖惩的有效机制 B. 加强了中央对地方的控制

C. 重视激发官吏理政的积极性 D. 进一步扩大了统治基础

12.唐代科举考试录取时,不仅允许参考考生的“平时成绩”,而且考官还要经常跟名流保持接触,以了解诗坛的新动向,听取已经成名诗人对考生的意见。由此可见,唐代科举制( )

A. 取士科目不断增加 B. 仍是九品中正制翻版

C. 考试程序趋向公正 D. 注重提高取士的质量

13.贾谊对汉初律令中王侯大臣与平民百姓犯法同样用肉刑不满,认为这违背“尊尊贵贵”之礼,主张恢复“刑不上大夫”。汉文帝最终接受贾谊的意见,诏令大臣有罪不得用肉刑。该变化说明当时( )

A. 儒家礼治可以代替法律 B. 法律呈现儒家化的倾向

C. 贵族势力遭到沉重打击 D. 汉代法律适用范围缩小

14.在徐珂《清稗类钞》中就有“新进士殿试用大卷,朝试用白折,阅卷者但重楷法,乃置文字于不顾,一字破碎、一点污损皆足以失翰林”的记载。清代应举士子莫不潜心书法。这说明了当时( )

A. 殿试开始成为定制 B. 八股取士使科举僵化

C. 书法功利色彩浓厚 D. 科举考试程序的严密

15.20世纪初,清政府主持制定的《大清民律草案》规定:“权利能力及行为能力不得抛弃”、“人格关系受侵害者,得请求摒除其侵害”、“姓名权受侵害者,得请求摒除其侵害”。该规定( )

A. 直接导致了清政府的崩溃 B. 用法律形式肯定了人格权

C. 使中国人民实现自由与平等 D. 是“中体西用”思想的延续

二、材料解析题(本大题共3小题,共40.0分)

16.阅读材料,完成下列问题。

材料秦代县级的财务监督有较为完备的运行机制,财务监督的法律依据既有国家颁布的《金布律》《关市律》等法规规则,又有郡县颁布的地方性法规,相互配合,奠定了秦代县级财务运行的法律保障。秦代县级财务监督由县丞派遣令史、令佐等通过监督财务收支运营、核验新旧交接财务、考校财务记账等方式履行财务监督职能,其监督包括日常财政运营的各个环节,强化了对县级财务的管控力度。秦代中央还对包括县级在内的财务违法行为和处罚方式做了明确规定,根据违法行为和情节的不同分别量刑,《法律回答》就规定在清理空仓时若发现私藏粮食,监督仓出粮的令史便要被罚赀一盾。秦代较为完备的县级财务监督机制在秦强化中央集权过程中发挥着巨大的作用。

--摘编自吴方基《秦代县级财务监督机制与日常运作》

(1) 根据材料,概括秦代县级财务监督运行机制的特点。

(2) 根据材料并结合所学知识分析秦代县级财务监督运行机制的影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:试吏法是秦朝政府通过某种测试的办法,选用地方基层有一定声望和见识的人,作为当地基层官吏的一种选任制度。实施办法主要是根据各地舆论反映,对地方的闲散人才进行调查、了解后,召集有关人,由县以上官员对其目测(外貌)口试(问几个问题),然后选较优者充实到当地县以下机构或基层组织中,担任吏员或乡长、亭长。泗水亭长刘邦就是以此种途径入选的。《史记》中说,刘邦“及壮,试为吏,为泗水亭长”。

--摘编自郑海峰《中国古代官制研究》

材料二:察举制是汉代最重要的选官制度,具体做法就是根据国家的不同需要,由中央政府的三公九卿和地方政府的郡国守相向皇帝推荐能够担任官职的人才。察举分为两大类,一类是定期常举,一般每年一次,具体科目有孝廉、茂才(即秀才,东汉避光武帝讳改名)等;一类是不定期特举,具体科目有贤良方正、贤良文学等。凡是地方推荐上来的人才,一般先在中央担任郎官,经过官场上的见习和初步锻炼,再根据其实际能力任命实职。

--摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析秦朝实施试吏法的原因及其积极作用。

(2) 根据材料一、二,指出与试吏法相比察举制的创新之处。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一:退休,古代称为致仕。中国古代官员退休制度早在夏、商时就已经存在,即所谓的“养老”(老是指70 岁以上的人)。秦汉时期,官吏因病乞退、告老还乡的致仕制度逐渐发展起来。隋唐时期,官员退休纳入令典。“诸职事官七十听致仕“。除年龄条件外,身体健康状况也是退休的重要条件。“年虽少,形容衰老者,亦听致仕“。此外,还有侍亲养老的规定,即至亲亲属中有年 80 岁以上及有重病在身者,可享受“侍丁”的待遇,即离职养亲,称为“归侍”或“终养”。明清是官员退休制度日益成熟和完善时期,有比较完整的制度规定,举凡退休条件、待遇,以及安置与管理,都有明确的规定。

——摘编自柏桦《中国古代官员退休制度与思考》

材料二:新中国建立后制定的第一个退休人员处理办法规定:年龄50岁、工龄满10年均可退休,不分男女、不分干部和工种,没有身体状况方面的要求。1983年,《国务院关于高级专家离休退休若干问题的暂行规定》和《国务院关于延长部分骨干教师、医生、科技人员退休年龄的通知》规定,部分高级专家、骨干教师、医生、科技人员根据本人条件并经相关部门的批准可适当延长退休年龄1到5岁甚至10岁。

——摘编自王进《中国弹性退休制度改革探析》

(1) 根据材料一,归纳中国古代退休制度的特点。

(2) 根据材料二,概括20世纪80年代退休制度相较于建国之初的变化,并结合所学知识,分析其原因。

三、开放性试题(本大题共1小题,共15.0分)

19.阅读材料,回答问题。

材料 鸦片战争前,一些具有反封建民主思想的人士,如頋炎武、吴敬梓、曹雪芹等人开始对科举制度进行大胆、辛辣的批判:鸦片战争后,受西方民主启蒙思想影响的人士对科举制进行了更猛烈更深入的批判。19世纪末,康有为、梁启超为代表的维新派对科举制的批判尤为激烈,称其“箍人心”,“坏人才”,“毁实业”。在社会舆论的巨大压力下,清政府于1905年正式废除了科举制。此后一个世纪,对科举制的上述评价一直是史学界的主流现点。

近年来,史学界对科举制重新评价的观点抬头,并且得到越来越多的支持。新现点认为科举制度是古代中国的伟大创举,它不仅对古代中国的政治、教育、文化等多个领域产生了积极的影响,而且对近代以后的中国和世界的文明进步产生了推动作用。科举制实际上是近代欧洲兴起的文官制度(即公开考试选拔国家公务员制庋)的源头。现在我国实行的高考制度某种意义也是古代科举制的继承和发展。

评论材料中有关科举制度的观点。(要求:围绕材料中的一种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

答案和解析

1.【答案】C

【解析】材料并未体现政治制度的创新,A项排除;

材料并未涉及分封制与宗法制的矛盾,B项排除;

根据材料中“卿大夫、王之近臣在前王死后,由新王重新任命其继续担任旧职的记载”可知,西周时期由周王任命官爵任职,从而揭示了王在国家政治生活中的尊崇地位,C项正确;

材料并未涉及宗法关系对社会生活的渗透,D项排除。

故选:C。

本题主要考查的是中国早期政治制度,解答本题的关键信息是“由新王重新任命其继续担任旧职的记载”。

本题主要考查的是中国早期政治制度,主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,比较、分析,并作出正确准确判断的能力。

2.【答案】A

【解析】“内外服制”和“分封制”都是是国家治理地方的一种形式,故A项正确。

二者都没有实现中央对地方的直接控制,排除B项;

“与宗法制密切结合”只符合分封制,排除C项;

D项不是二者相同点,排除。

故选:A。

本题主要考查中国早期政治制度的特点。解题的关键在于准确把握材料主旨,抓住材料关键词,并结合所学知识进行作答。

本题主要考查中国早期政治制度的特点,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】C

【解析】根据材料“古代年号之设始于汉武帝,年号既用于纪年也用于宣示统治权力”可知,年号在全国的统一推行是君主权威的体现。材料中的“五凤“元康”都是当时君主(汉宣帝)的年号,在各诸侯国的器物上使用,说明中央权威得到加强,C项正确;材料不能体现混乱,排除A项;王国问题已经逐步解决,排除B项;材料与儒学正统无关,排除D项。

故选:C。

本题考查汉朝加强中央集权的措施,结合题干“古代年号之设始于汉武帝,年号既用于纪年也用于宣示统治权力”及汉朝加强中央集权措施的作用进行分析。

本题考查汉朝加强中央集权的措施,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

4.【答案】B

【解析】“其父母皆为雅典人者,始能为雅典人”表明公民权的限定很严格,说明雅典民主主体具有狭隘性,故B正确;

ACD材料未体现,排除。

故选:B。

本题考查伯里克利时代的民主政治,解题的关键信息是“其父母皆为雅典人者,始能为雅典人”。

本题为中档题,考查伯里克利时代的民主政治,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】D

【解析】材料体现的是从1824年到1860年美国合法选民参加总统选举的比重不断上升,说明的是美国对民主共和制的践行,D项正确;

美国的民主政体仍然存在一定的局限性,“完备”的说法错误,排除A项;

材料与三权制衡体制受到挑战的说法无关,排除B项;

材料与总统权力扩大的说法无关,排除C项。

故选:D。

本题主要考查美国的共和政体,要求学生结合美国共和政体的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚美国共和政体的特点和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

6.【答案】D

【解析】A.林则徐等人开眼看世界是鸦片战争时期的表现。

B.是八国联军侵华结束以后的表现。

C.是甲午战争以后的表现。

D.“堂堂天朝上国竟被外来英法‘小夷’打得惨败,乃至京师沦陷,皇帝‘北狩’的奇耻大辱迫使人们思索“可以看出是第二次鸦片战争以后清政府的思索。结合所学知识,我们可知当时洋务派开始主张向西方学习,洋务运动兴起,开启了中国的近代化。

故选:D。

本题主要考查洋务运动,要求学生结合洋务运动兴起的背景和特征来分析。

解答问题要搞清楚洋务运动的背景特征和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

7.【答案】B

【解析】从题干中的“从资本主义的束缚和小生产的限制下面,解放我国的生产力”可以看出,这次大会要确立社会主义原则,符合条件的只有1954年第一届全国人大。故B正确。第一届中国人民政治协商会议虽然与一届全国人大一样代表广泛,但确立的是新民主主义原则。排除A。

根据所学知识可知,党的会议由党员代表参加,不会出现各民主阶级、民主党派,排除C、D.故选:B。

本题考查第一届全国人大和54宪法。题干中的关键信息是:“从资本主义的束缚和小生产的限制下面,解放我国的生产力”。

本题是基础题,主要考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

8.【答案】A

【解析】A.根据材料并结合所学可知,英国重要官员盛行任用私人,容易导致营私舞弊,A项正确;

B.重要官员盛行任用私人与割据势力形成无关,B项错误;

C.材料现象无法导致天赋人权思想的出现,C项错误;

D.选项与材料内容无关,错误。

故选:A.

本题主要考查英国的君主立宪制度。要求学生结合英国君主立宪制度的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚英国君主立宪制度的特征和影响,学生要有扎实的基础知识功底。

9.【答案】A

【解析】“民国初年的北洋政府时期基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度,民国十三年(1924年)国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果”表明清末“新政”有利于促进法律的规范化、近代化,故A项正确。

B、D项材料未体现,排除;

C项太过绝对,排除。

故选:A。

本题考查清末新政。解题的关键是“民国初年的北洋政府时期基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度,民国十三年(1924年)国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果”。

本题考查清末新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。

10.【答案】B

【解析】根据材料信息“监理官之出京也,遂无往而不为敌人所暗算。”可见监理官深入地方清查财政困难重重,结合所学可知,清末各项新政措施的推行,均离不开财政的支撑。在清末烽烟四起、财政捉襟见肘的状况下,政府应对财政危机的举措严重失当,一方面表现为财政支出未能做到统筹计划、循序渐进,反而盲目无序、操之过急;另一方面表现为协调中央与地方财权之争的努力失败,允许地方经费自筹使得中央财权的控制力更加削弱,故当时中央集权财政管理体制出现危机,B项正确;

材料所述与民族资本主义经济的发展无关,排除A项;

材料未体现社会各阶层对预备立宪的态度,排除C项;

材料未涉及社会各界积极支持民主革命,排除D项。

故选:B。

本题考查清末新政,需要结合清末新政的特征和影响解答。

本题考查清末新政,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.【答案】C

【解析】根据材料“汉代察举制在选官中设有‘尤异’和‘治剧’两科,对官吏中政绩突出者和能够处理繁重难办事务的官吏给予特别的荐举提拔”可知,汉代察举制中的“尤异”和“治剧”两科“对官吏中政绩突出者和能够处理繁重难办事务的官吏给予特别的荐举提拔”,反映汉代重视激发官吏理政的积极性,C项正确;

官吏惩罚与材料无关,排除A项;

中央集权的说法在材料中不能体现,排除B项;

材料没有扩大统治基础,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了察举制,要求学生结合察举制的特征及影响来分析。

本题主要考查了察举制,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

12.【答案】D

【解析】A.题干所给材料信息不能说明取士科目不断增加。

B.结合所学知识可知,科举制以考试成绩为选官依据,不是九品中正制的翻版。

C.“考试程序”在题干所给材料信息中没有涉及。

D.题干所给材料中“不仅允许参考考生的‘平时成绩’,而且考官还要经常跟名流保持接触,以了解诗坛的新动向,听取已经成名诗人对考生的意见”反映出当时科举制注重提高取士的质量。

故选:D。

本题主要考查科举制,解答本题需正确解读题干所给材料中“不仅允许参考考生的‘平时成绩’,而且考官还要经常跟名流保持接触,以了解诗坛的新动向,听取已经成名诗人对考生的意见”的主旨,并正确掌握科举制的历史影响。

本题主要考查科举制,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

13.【答案】B

【解析】根据材料“违背‘尊尊贵贵’之礼”并结合所学知识可知,贾谊意见的依据来自儒家思想,这说明当时的法律呈现儒家化的倾向,B项正确。

材料反映出儒家的礼治思想渗透到律令之中,并不是儒家思想或礼治可以代替法律,排除A项;材料中贾谊的意见是要维护贵族尊严,排除C项;材料中没有涉及法律适用范围变化的信息,排除D项。

故选:B。

本题考查儒家思想。解答是本题需要结合儒家思想的影响分析。

本题考查儒家思想,主要考查学生阅读材料和提取信息能力和再认再现能力。

14.【答案】C

【解析】清代殿试过于重视书法,而忽视了殿试文章的内容,引导人们将学书习字为入仕或从业的一种手段,体现出书法的功利色彩,故C项正确;

殿试制度始于唐代,定型于宋代,A项错误;

材料未体现八股取士问题,B项错误;

材料体现了科考的僵化,而非程序的严密,D项错误。

故选:C。

本题考查了科举制,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了科举制,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】B

【解析】A.武昌起义之后,清王朝土崩瓦解,在短短的两个月之内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府而独立,故A项错误;

B.根据材料内容可知,按照《大清民律草案》的规定:人的权利能力和行为能力“不得抛弃”,人的人格关系不能受到侵害,人的姓名权不能受到侵害,诸多内容都属于“人格权”的范畴,据此可知,这些规定体现出用法律的形式肯定了人格权,故B项正确;

C.《大清民律草案》后两编充斥着浓厚的传统专制色彩,它并没有实现中国人民的自由与平等,故C项错误;

D.《大清民律草案》仿照德、日民法典的体例和内容草拟而成,吸收了大量西方资产阶级民法的理论、制度和原则,说明它不是“中体西用”思想的延续,故D项错误。

故选:B。

本题考查了清末新政和预备立宪,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以清末新政和预备立宪为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】【小题1】特点:法律体系健全;监督方式多样;违法处罚明确。

【小题2】作用:有利于防范官吏贪污与政府资产流失;有利于保障官府财务的安全运营;强化了中央对地方的财政控制;有利于中央集权体制的运行。

【解析】本题考查秦朝的中央集权制度和古代监察制度的变化。第一问结合秦代县级财务监督运行机制的特点作答;第二问结合秦代县级财务监督运行机制的影响分析。

本题考查秦朝的中央集权制度和古代监察制度的变化,既考查了考生对材料的理解能力,也考查了考生对基础知识的识记能力,属于一道典型试题。

17.【答案】【小题1】原因:秦完成统一;需要大批人才巩固统治;军功爵制存在局限性。

积极作用:提高了思成官业的家质;被选用者一般比较熟忠当地情况,比任用外地人员具们一定优或性;使大批乡村闲散人才得以发挥特长,为封建国家服务。

【小题2】创新:由备级官业向中央准荐人才;内容规范、注重德才兼所;察举的形式相科目多样;强调实际经验相工作能力。

【解析】本题考查秦朝的中央集权制度和察举制。第一问结合秦朝选官用官制度的特征和影响来分析;第二问结合察举制的内容和积极作用概括。

本题考查秦朝的中央集权制度和察举制,侧重考查考生灵活运用所学知识和准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

18.【答案】【小题1】特点:起源早并逐步发展;主要适用于官员群体,与官僚政治相适应;服务于专制皇权的需要;得到历代王朝重视;制度执行具有一定的随意性(或人治色彩)。

【小题2】变化:弹性延迟了部分脑力劳动者即专业技术人员的退休年龄。原因:改革开放和社会主义建设的需要;医疗卫生条件的改善;人口预期寿命的延长;国家对特定人才的需要;学习世界先进经验;与国际社会接轨等。

【解析】本题考查中国古代退休制度、新中国的干部制度和公务员制度。第一问要结合中国古代退休制度的特征来解答;第二问要结合新中国的干部制度和公务员制度的影响来解答。

本题考查中国古代退休制度、新中国的干部制度和公务员制度,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

19.【答案】本题以历史小论文的形式考查学生阐释和论证历史观点的能力,小论文的观点可以自己依据自己的认识进行选择,该题型的特点是难度较大,但开放性强,只要言之成理即可.历史小论文(观点类)要把握三个步骤:明确作者的观点,亮明自己的观点;要能够史论结合、逻辑清晰地对观点进行精要论证,在这个方面注意论据全面、详实;最后可以总结一下经验教训.

故答案为:

1赞成第一种观点:科举制度对历史发展起消极作用.

理由:

(1)单纯以儒家文化考试成绩录用人才,使具有真才实学的优秀人才,特别是技术性人才受到排斥;

(2)科举考试以四书五经为主命题,以八股文进行考试,强化了儒家的正统地位,培养顺从皇帝的奴仆,禁锢了人们的思想,不利于民主启蒙思想的发展;

(3)科举考试忽视科技知识,不利于科学技术的发展,是近代中国落后的一个重要原因;

(4)科举考试选拔的人才缺乏科技和实用知识,无法满足近代工业发展的人才需要;

(5)科举制不利于学习西方近代科技文化,不利于近代新式学校发展和教育近代化.

2赞成第二种观点:科举制度对历史发展起积极作用.

理由:

(1)科举制是封建选官制度的一大进步,它把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权.

(2)它把读书、考试与做官紧密联系起来.有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源,提高官员文化素质.

(3)促进了唐诗的繁荣;

(4)促进了古代儒学教育的发展,弘扬了重文重教的社会风气;

(5)体现了公平、公正的原则,对近代欧洲兴起的文官制度和现在我国实行的高考制度具有借鉴作用.

【解析】本题考查学生根据对材料的解读准确评论材料中有关科举制度的观点.

科举是通过考试选拔官吏.由于采用分科取士的办法,所以叫做科举.具有分科考试,取士权归于中央所有,允许自由报考(即“怀牒谱自荐于州县“,与察举制的“他荐“相区别)和主要以成绩定取舍三个显著的特点.科举制从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,经历了1300年.

第1页,共1页

同课章节目录