人教版必修3第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修3第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 401.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-13 09:47:14 | ||

图片预览

文档简介

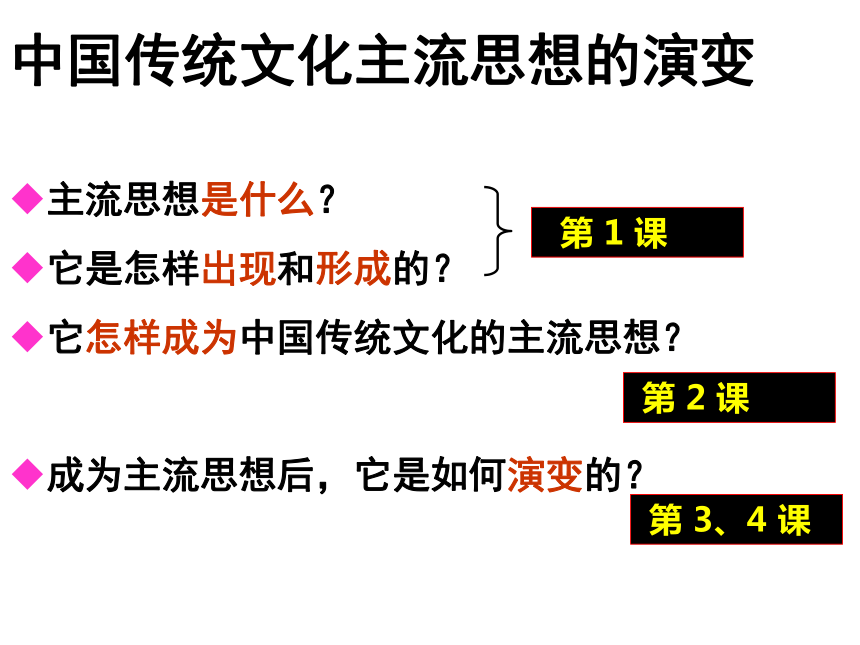

课件21张PPT。中国传统文化主流思想的演变主流思想是什么?

它是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的? 第 1 课 第 2 课 第 3、4 课必修三 第一单元 中国古代传统主流思想的演变第一课、“百家争鸣”和儒家思想的形成

重点:百家争鸣出现的原因及影响

难点:儒家思想的形成及孔孟荀的思想成就“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

“百家”是泛指,意为数量多,指春秋战国时期的儒、道、墨、法等思想流派。

“争鸣”,是指战国时期诸子百家针对当时社会、学术等方面的各种问题,展开争论。1. “百家争鸣”的含义:一、“百家争鸣”局面的形成主要流派:儒、道、法、墨、名、阴阳、纵横、杂、农、小说(除去小说家,则称“九流”)

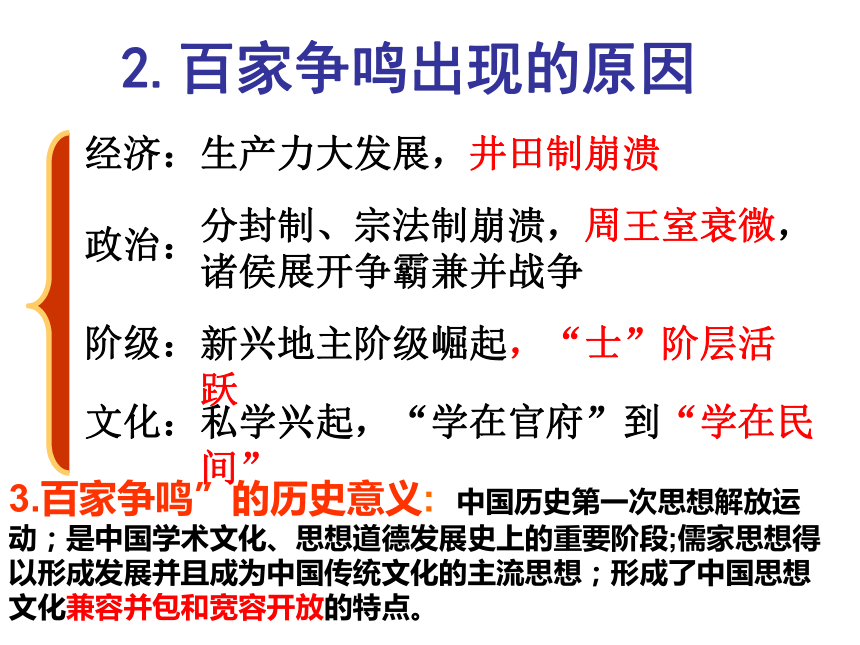

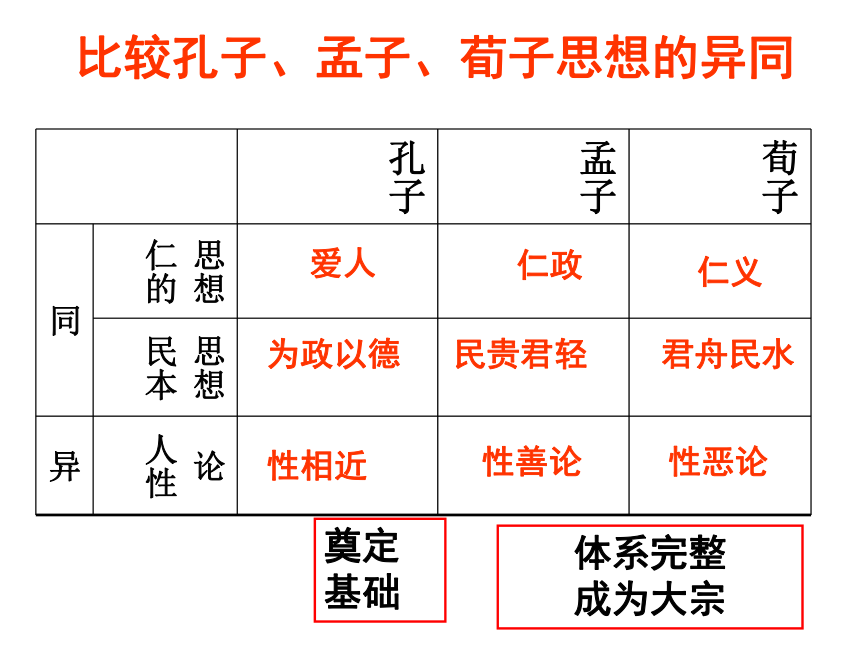

“诸子十家,其可观者九家”-《汉书·艺文志》2.百家争鸣出现的原因3.百家争鸣”的历史意义: 中国历史第一次思想解放运动;是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段;儒家思想得以形成发展并且成为中国传统文化的主流思想;形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。 比较孔子、孟子、荀子思想的异同爱人为政以德性相近仁政仁义民贵君轻君舟民水性善论性恶论奠定

基础体系完整

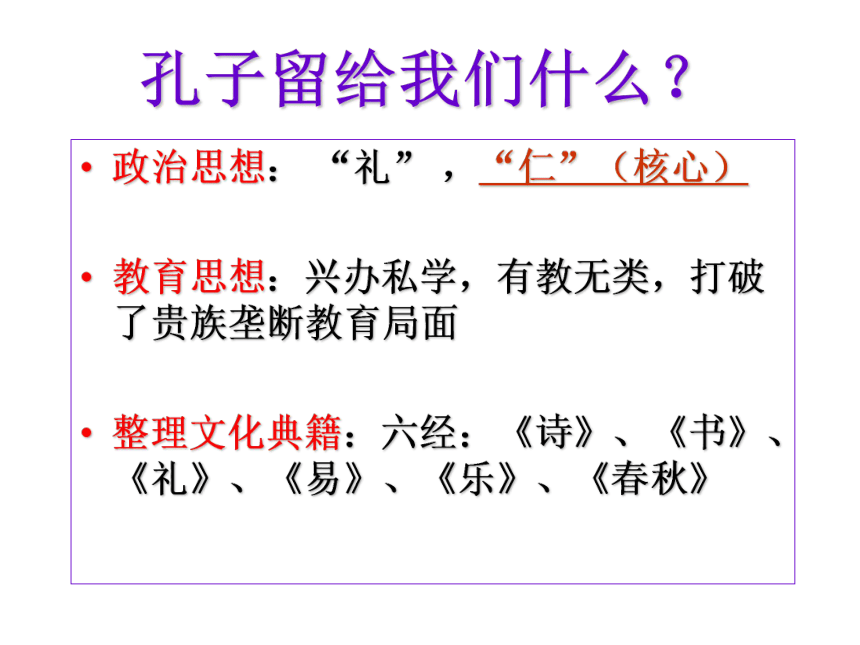

成为大宗孔子留给我们什么?政治思想: “礼” ,“仁”(核心)

教育思想:兴办私学,有教无类,打破了贵族垄断教育局面

整理文化典籍:六经:《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》

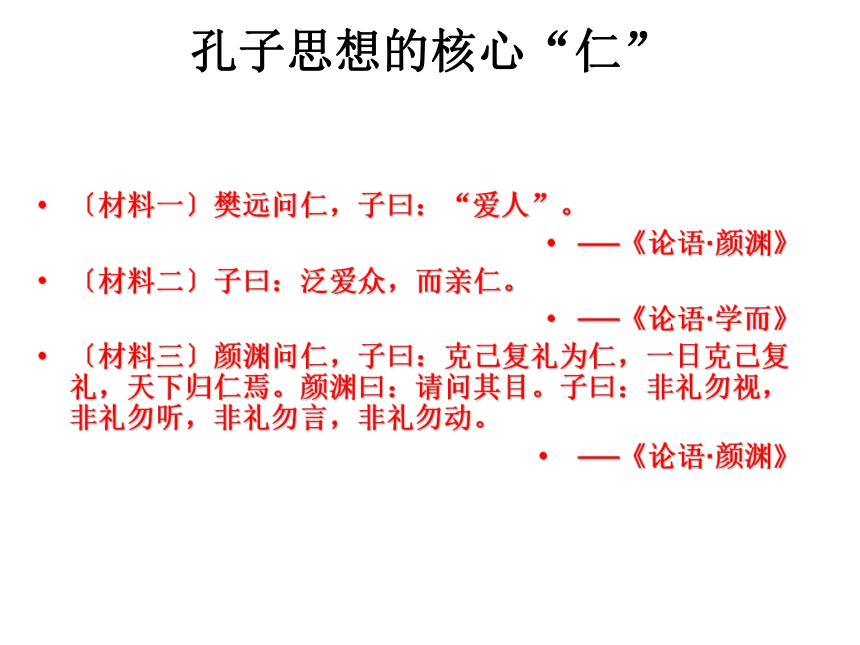

孔子思想的核心“仁” 〔材料一〕樊远问仁,子曰:“爱人”。

──《论语·颜渊》

〔材料二〕子曰:泛爱众,而亲仁。

──《论语·学而》

〔材料三〕颜渊问仁,子曰:克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。颜渊曰:请问其目。子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

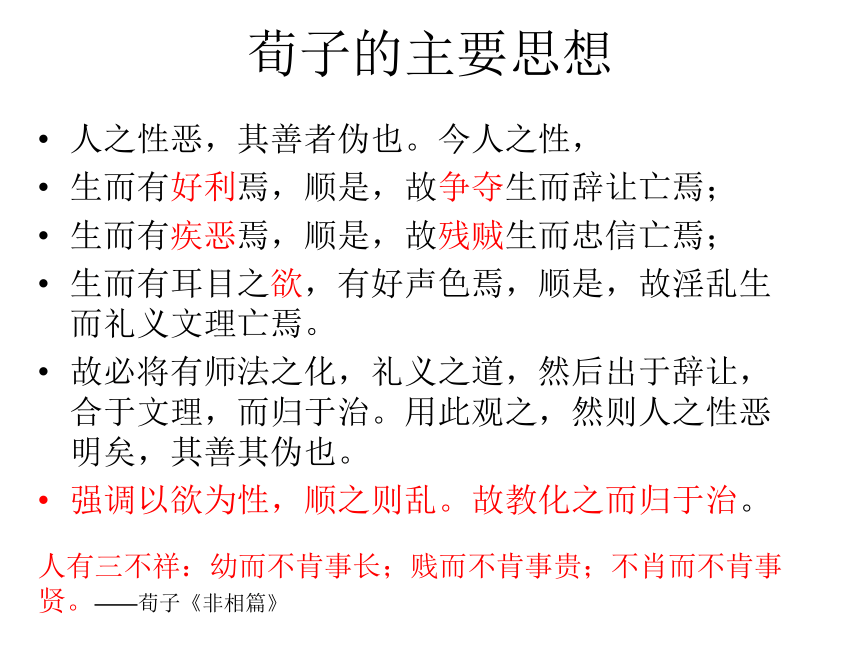

──《论语·颜渊》荀子的主要思想人之性恶,其善者伪也。今人之性,

生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;

生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;

生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。

故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,然则人之性恶明矣,其善其伪也。

强调以欲为性,顺之则乱。故教化之而归于治。人有三不祥:幼而不肯事长;贱而不肯事贵;不肖而不肯事贤。——荀子《非相篇》其他主要学派的代表人物及思想主张“兼爱”“非攻”“尚贤”继承老子的学说,相对主张法治君主专制中央集权朴素的辩证法思想 政治上主张“无为而治”道家老子:姓李名耳,东周典藏史官,非常博学智慧,他的主要思想体现在五千字的《道德经》一书中。

庄子:世间万物都是相对的;放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由。老子的主要思想1、探讨宇宙自然的本源和规律——道

道生一,一生二,二生三,三生万物

人法地,地法天,天法道,道法自然2、 辩证法思想——矛盾对立

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏3、政治思想——无为而治

君主要“无事取天下”

他认为“治大国如烹小鲜”,以柔克刚 以德抱怨 大智若愚 深藏若虚

辩者不善 善者不辩 信言不美 美言不信

欲取先予 欲擒故纵 遇弱示强 遇强示弱

善士者不武,善战者不怒;

以其不争,故天下莫能与之争

——老子《道德经》孔德 “孔德之容,惟道是从”以德为法,顺遂从道。

出自《道德经》二十一章

学益:“为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为 ”

出自《道德经》四十八章

勤行:“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之,不笑不足以为道。” 出自《道德经》四十一章 韩非思想 事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。 ——《韩非子·扬权》 术者,因任而授官,循名而责实,操生杀之柄,课群臣之能者也,此人主之所执也。

——《韩非子·定法》 君执柄以处势,故令行禁止。柄者,杀生之制也;势者,胜众之资也。

——《韩非子·八经》

夫儒者以六艺③为法,六艺经传以千万数,累世不能通其学……若夫列君臣父子之礼,序夫妇长幼之别,虽百家弗能易也。

墨者亦尚尧舜道……要曰强本节用,则人给家足之道也。此墨子之所长,虽百家弗能废也。

法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。……故曰“严而少恩”。若尊主卑臣,明分职不得相逾越,虽百家弗能改也。

道家无为,又曰无不为。其实易行,其辞难知。其术以虚无为本,以因循为用,无成势,无常形,故能究万物之情。不为物先,不内物后,故能为万物主。

──司马迁《史记·太史公自序》我仁;

我义;

我以柔克刚;

我顺其自然;

把他们全抓了。

战场上见高低!趣味百家孔子说:孟子说:老子说:庄子说:韩非子说:孙子说:四大家代表的阶级属性 法家:新兴的地主阶级

墨家:小手工业者

道家:广大的贫苦百姓

儒家:孔子:没落的奴隶贵族

孟子、荀子:士大夫 某中学历史探究课上,学生从“穿衣”的角度表达他们对诸子百家思想的理解,甲生说:“穿衣服应合乎大自然四季的变化来穿衣,天气冷多穿一点,天气热少穿一点;乙生说:穿衣服要看你的身份地位,什么身份何种地位,该穿什么样的衣服就穿什么样的衣服;丙生说:讲究衣服的穿着是一种浪费,穿得简单、甚至破烂的衣服也未尝不好;丁生说:何必麻烦,由上面规定,大家都穿一样的制服不就好了吗?”他们的描述所对应的思想是

A.甲一儒,乙一墨,丙一法,丁一道

B.甲一道,乙一儒,丙一墨,丁一法

C.甲—儒,乙一法,丙一墨,丁一道

D.甲一道,乙一墨,丙一法,丁—儒

B练习:辨别各派思想1、三段材料体现了儒家的什么思想?

2、材料一孔子认为治国最关键的是什么?结合所学知识,怎样才能做到这一点?

3、材料三反映了孟子的什么观点?

4、荀子的话被后世的哪位君主引以为鉴,开创了什么盛世?民本思想取信于民;为政以德,关心爱护百姓民贵君轻材料一:子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。” —《论语.颜渊》

材料二:孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子而为诸侯,得乎诸侯为大夫。……” ——《孟子》

材料三:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。” ——《荀子.王制》我们该如何看待儒家思想?儒家思想是我国传统文化的主体内容,应加以批判的继承,特别是对当今社会的有效成分,应予以借鉴。

“仁”对中国人为人处世产生极大影响,形成了中国人谦恭的性格;他倡导的“礼”影响了中国人的思维和行为方式,规定了应当为、可以为、不得为的行为方式,具有很强的规范性,限制了中国人的创新思维,造成了中国社会发展的一大观念障碍。他所强调的“不怨天,不尤人”,不正视矛盾,不具开拓精神,形成中国人内敛的性格特点。“礼”作为中国宗法分封与专制集权农耕社会的道德规范和生活准则,对中华民族精神素质的修养起了重要作用。

“礼”一方面促进了个人道德品质的完善,也促进了家庭伦理关系的协调,形成了中国特有的父慈子孝、兄友弟恭、敬老爱幼、团结和睦的家庭伦理关系。这种通过修身、齐家而形成的道德修养和家庭伦理,逐渐积淀成中华民族特有的传统美德。

它是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的? 第 1 课 第 2 课 第 3、4 课必修三 第一单元 中国古代传统主流思想的演变第一课、“百家争鸣”和儒家思想的形成

重点:百家争鸣出现的原因及影响

难点:儒家思想的形成及孔孟荀的思想成就“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

“百家”是泛指,意为数量多,指春秋战国时期的儒、道、墨、法等思想流派。

“争鸣”,是指战国时期诸子百家针对当时社会、学术等方面的各种问题,展开争论。1. “百家争鸣”的含义:一、“百家争鸣”局面的形成主要流派:儒、道、法、墨、名、阴阳、纵横、杂、农、小说(除去小说家,则称“九流”)

“诸子十家,其可观者九家”-《汉书·艺文志》2.百家争鸣出现的原因3.百家争鸣”的历史意义: 中国历史第一次思想解放运动;是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段;儒家思想得以形成发展并且成为中国传统文化的主流思想;形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。 比较孔子、孟子、荀子思想的异同爱人为政以德性相近仁政仁义民贵君轻君舟民水性善论性恶论奠定

基础体系完整

成为大宗孔子留给我们什么?政治思想: “礼” ,“仁”(核心)

教育思想:兴办私学,有教无类,打破了贵族垄断教育局面

整理文化典籍:六经:《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》

孔子思想的核心“仁” 〔材料一〕樊远问仁,子曰:“爱人”。

──《论语·颜渊》

〔材料二〕子曰:泛爱众,而亲仁。

──《论语·学而》

〔材料三〕颜渊问仁,子曰:克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。颜渊曰:请问其目。子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

──《论语·颜渊》荀子的主要思想人之性恶,其善者伪也。今人之性,

生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;

生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;

生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。

故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,然则人之性恶明矣,其善其伪也。

强调以欲为性,顺之则乱。故教化之而归于治。人有三不祥:幼而不肯事长;贱而不肯事贵;不肖而不肯事贤。——荀子《非相篇》其他主要学派的代表人物及思想主张“兼爱”“非攻”“尚贤”继承老子的学说,相对主张法治君主专制中央集权朴素的辩证法思想 政治上主张“无为而治”道家老子:姓李名耳,东周典藏史官,非常博学智慧,他的主要思想体现在五千字的《道德经》一书中。

庄子:世间万物都是相对的;放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由。老子的主要思想1、探讨宇宙自然的本源和规律——道

道生一,一生二,二生三,三生万物

人法地,地法天,天法道,道法自然2、 辩证法思想——矛盾对立

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏3、政治思想——无为而治

君主要“无事取天下”

他认为“治大国如烹小鲜”,以柔克刚 以德抱怨 大智若愚 深藏若虚

辩者不善 善者不辩 信言不美 美言不信

欲取先予 欲擒故纵 遇弱示强 遇强示弱

善士者不武,善战者不怒;

以其不争,故天下莫能与之争

——老子《道德经》孔德 “孔德之容,惟道是从”以德为法,顺遂从道。

出自《道德经》二十一章

学益:“为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为 ”

出自《道德经》四十八章

勤行:“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之,不笑不足以为道。” 出自《道德经》四十一章 韩非思想 事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。 ——《韩非子·扬权》 术者,因任而授官,循名而责实,操生杀之柄,课群臣之能者也,此人主之所执也。

——《韩非子·定法》 君执柄以处势,故令行禁止。柄者,杀生之制也;势者,胜众之资也。

——《韩非子·八经》

夫儒者以六艺③为法,六艺经传以千万数,累世不能通其学……若夫列君臣父子之礼,序夫妇长幼之别,虽百家弗能易也。

墨者亦尚尧舜道……要曰强本节用,则人给家足之道也。此墨子之所长,虽百家弗能废也。

法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。……故曰“严而少恩”。若尊主卑臣,明分职不得相逾越,虽百家弗能改也。

道家无为,又曰无不为。其实易行,其辞难知。其术以虚无为本,以因循为用,无成势,无常形,故能究万物之情。不为物先,不内物后,故能为万物主。

──司马迁《史记·太史公自序》我仁;

我义;

我以柔克刚;

我顺其自然;

把他们全抓了。

战场上见高低!趣味百家孔子说:孟子说:老子说:庄子说:韩非子说:孙子说:四大家代表的阶级属性 法家:新兴的地主阶级

墨家:小手工业者

道家:广大的贫苦百姓

儒家:孔子:没落的奴隶贵族

孟子、荀子:士大夫 某中学历史探究课上,学生从“穿衣”的角度表达他们对诸子百家思想的理解,甲生说:“穿衣服应合乎大自然四季的变化来穿衣,天气冷多穿一点,天气热少穿一点;乙生说:穿衣服要看你的身份地位,什么身份何种地位,该穿什么样的衣服就穿什么样的衣服;丙生说:讲究衣服的穿着是一种浪费,穿得简单、甚至破烂的衣服也未尝不好;丁生说:何必麻烦,由上面规定,大家都穿一样的制服不就好了吗?”他们的描述所对应的思想是

A.甲一儒,乙一墨,丙一法,丁一道

B.甲一道,乙一儒,丙一墨,丁一法

C.甲—儒,乙一法,丙一墨,丁一道

D.甲一道,乙一墨,丙一法,丁—儒

B练习:辨别各派思想1、三段材料体现了儒家的什么思想?

2、材料一孔子认为治国最关键的是什么?结合所学知识,怎样才能做到这一点?

3、材料三反映了孟子的什么观点?

4、荀子的话被后世的哪位君主引以为鉴,开创了什么盛世?民本思想取信于民;为政以德,关心爱护百姓民贵君轻材料一:子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。” —《论语.颜渊》

材料二:孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子而为诸侯,得乎诸侯为大夫。……” ——《孟子》

材料三:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。” ——《荀子.王制》我们该如何看待儒家思想?儒家思想是我国传统文化的主体内容,应加以批判的继承,特别是对当今社会的有效成分,应予以借鉴。

“仁”对中国人为人处世产生极大影响,形成了中国人谦恭的性格;他倡导的“礼”影响了中国人的思维和行为方式,规定了应当为、可以为、不得为的行为方式,具有很强的规范性,限制了中国人的创新思维,造成了中国社会发展的一大观念障碍。他所强调的“不怨天,不尤人”,不正视矛盾,不具开拓精神,形成中国人内敛的性格特点。“礼”作为中国宗法分封与专制集权农耕社会的道德规范和生活准则,对中华民族精神素质的修养起了重要作用。

“礼”一方面促进了个人道德品质的完善,也促进了家庭伦理关系的协调,形成了中国特有的父慈子孝、兄友弟恭、敬老爱幼、团结和睦的家庭伦理关系。这种通过修身、齐家而形成的道德修养和家庭伦理,逐渐积淀成中华民族特有的传统美德。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术