黑龙江省牡丹江市第二高级中学2023-2024学年高二上学期第一次(10月)月考语文试题(PDF版含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省牡丹江市第二高级中学2023-2024学年高二上学期第一次(10月)月考语文试题(PDF版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

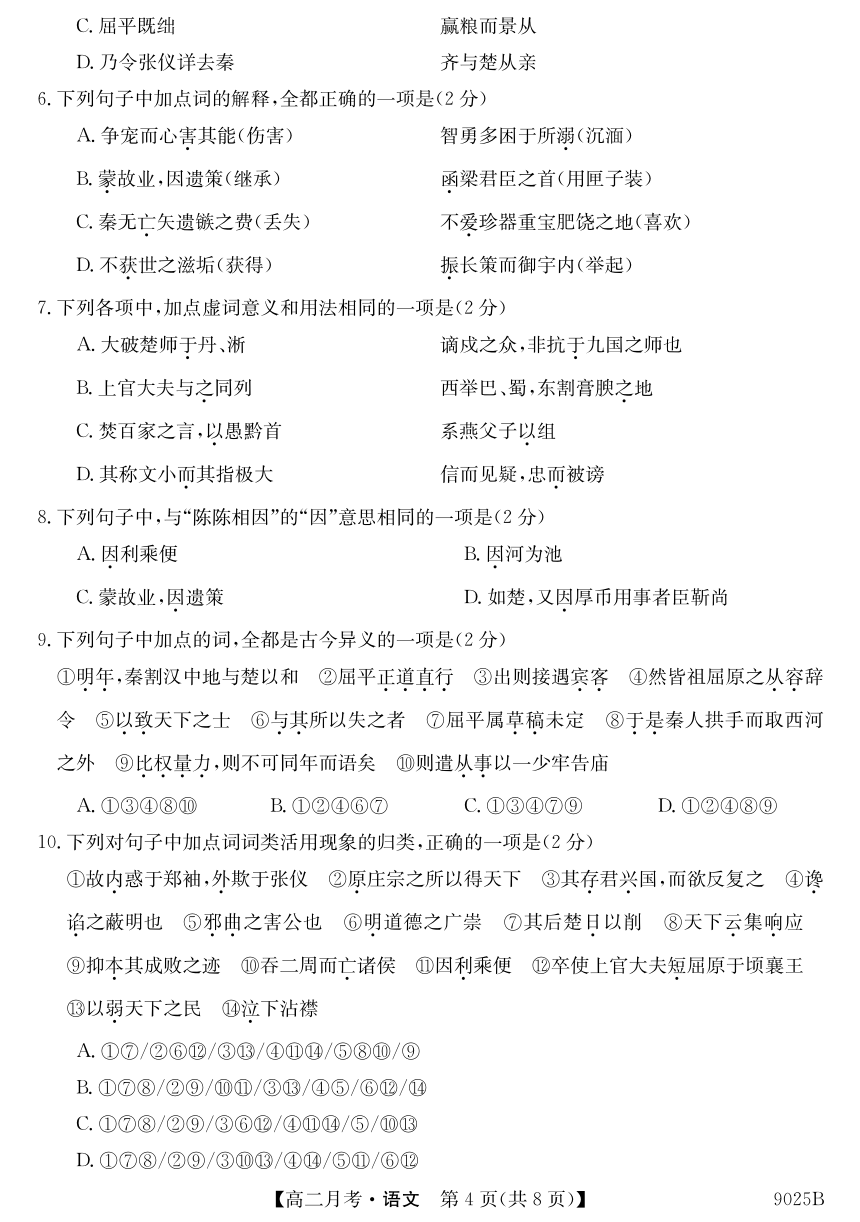

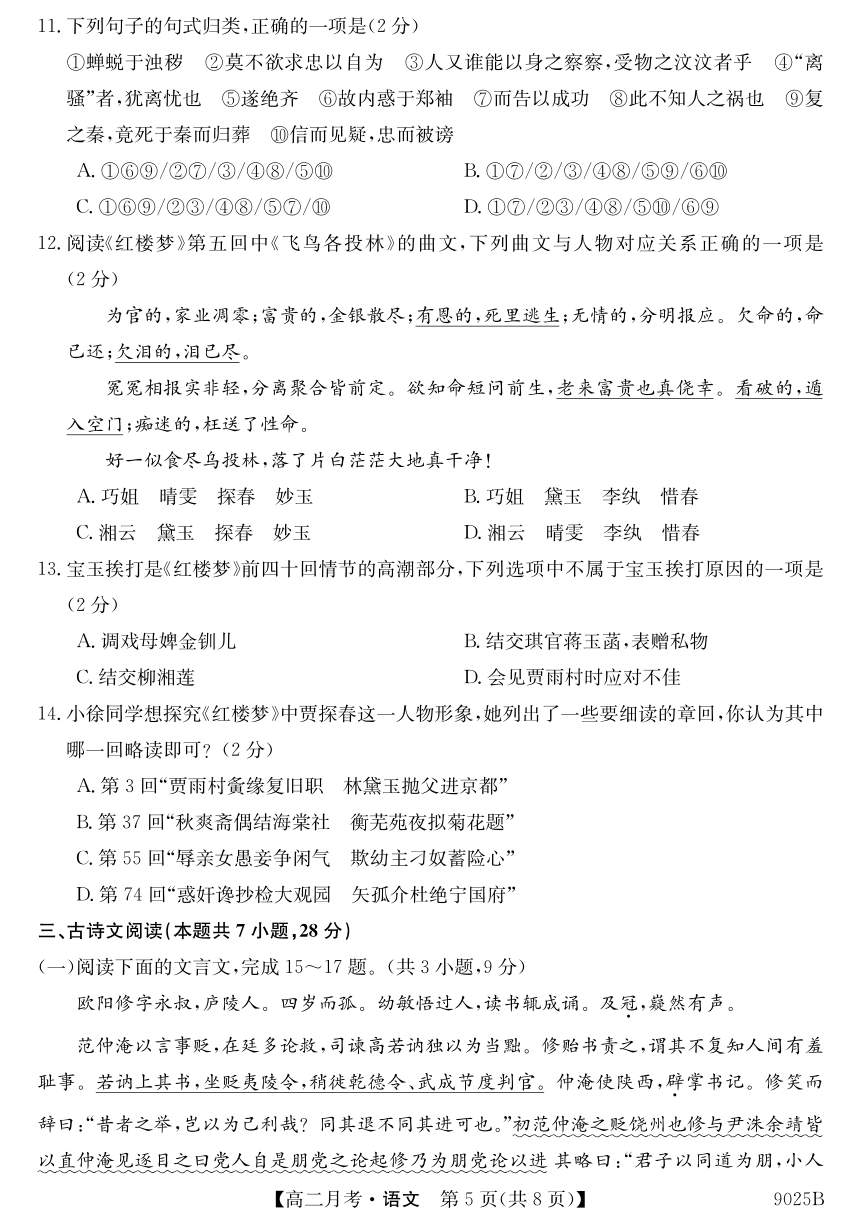

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-21 21:48:12 | ||

图片预览

文档简介

牡丹江二中2023一2024学年度第一学期高二第一次月考

语

文

考生注意:

1.本试卷满分150分,考试时间120分钟。

2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对

应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答

题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

3.本试卷命题范围:《过秦论》《五代史伶官传序》《屈原列传》《红楼梦》整本书阅读1到

80回.

一、文学类文本阅读(共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成1~4题

亭前垂柳待春风

胡烟

往年临近小寒时节,总躲着寒冷,兀自在暖烘烘的房间里捧一杯红茶翻看闲书,又或者,邀

几位好友吃火锅,围炉夜话。赏雪的兴致,是不大有的。谁知今年,格外想看雪景,却左右等不

来雪。今日没有风,午后游陶然亭公园,见水面上,不,应该是冰面上,凉亭一座座,疏落有致,想

象着,雪中亭子,该是绝有一番看头的。如同张岱《湖心亭看雪》中所言:“雾松沆沅砀,天与云与山

与水,上下一白…”天地间的神意,就那样从杭州的湖心亭发散开来,成为经典。

上一次游陶然亭公园,还是五月,月季满园香扑鼻,赏月季的人也满园。如今,草木尽枯,只

剩下一丛丛竹还留有翠色。亭,便是绝对的主角。建筑之美,匠心之美,浓缩为一方方亭,浓郁

的人文情怀,就在寒冬里,流淌于园林之中。

从陶然亭北门进入,正对着的是一座土山,拾级而上有亭,亭上有匾,黄苗子先生手书篆体

“窑台”二字。“窑台”之名有来历。据记载,明朝皇帝朱棣迁都到北京,设立了五个工厂,分别是

方砖厂、亮瓦厂、细瓦厂、琉璃厂和黑窑厂,当初这片区域便是黑窑厂所在地。明朝末年,在高处

修建了窑庙供奉窑神,所以称窑台。

窑台茶馆古色古香,正在营业,这是一个四方形的院落。院内有茶座,登高饮茶,可俯敞湖

面景色,别有风致。可惜这个时节,窑台茶馆的户外茶座冷清着,大约只能等到来年春夏才会热

闹起来。想起某年冬,我与友人在杭州西湖边的咏柳阁赏景喝茶,也是高处,满眼江南风韵,树

【高二月考·语文第1页(共8页)】

9025B

木是湿漉漉的浓绿,与眼前这北方冬季的爽阔截然不同。茶楼门口拉二胡唱京戏的大爷,精气

神儿十足,便是给这番京城气象定了调门的。

下了窑台,便开始亲近偌大的湖和次第出现的亭。

亭,在中国传统文化中大有深意,被称作园林之眼。山水之间,有了亭,便意味着有了人迹,

有了自然与人文相交汇的神气。亭,又象征漫漫羁旅中的停顿、休憩。途中一亭,可歇脚,可跳

远,宽慰人心。诗词歌赋中,有关亭的意象太多了。尤其文人画,山水雅集,少不了亭。想起“扬

州八怪”的金农,他有一幅画,耐人寻味又振奋人心,画满塘碧绿的莲叶,中央一茅草亭,亭中有

一榻,一人高卧其上酣然大睡,题日:“风来四面卧当中。”真是把“亭”的清凉之意画绝了。

陶然亭公园中的华夏名亭园,顾名思义,集中了全国最有特色的亭。大部分亭的原型,我是

见过的。行走其间,像是穿梭于时空的隧道,穿起了往日行走的记忆。兰亭让我想起绍兴,那个

春雨飘洒的日子,我在鹅池边默诵《兰亭序》,畅想曲水流觞的画面,归来后又在唐伯虎的《兰亭

雅集图卷》、文微明的《兰亭修禊图》和傅抱石的《兰亭图》中,对照自己的想象。百坡亭让我想起

眉山,与一群文友同游三苏祠,竹林幽幽,亭小水阔,在百坡亭中静观隐于竹林中的东坡卧像,对

苏东坡的人格和才学默默顶礼。二泉亭将我的记忆引向患山。三年前游览无锡惠山,半路下起

瓢泼大雨,我和朋友狼狈不已,还没来得及领略被茶圣陆羽称作“天下第二泉”的魅力,便匆匆跑

出来避雨。坐在景区门前的茶馆里吃阳春面,喝绿茶。等了两个小时,雨仍不停。只好作罢。

如今,站在二泉亭旁,忧兮惚兮,格外觉得亲切。

纪念欧阳修的醉翁亭,纪念屈原的独醒亭·一座亭即是一个人。历史上那么多伟大的人

格,竟然通过一个叫作“亭”的建筑,在天地间散发魅力,含蓄地讲述世道沧桑。不得不说,这是

一种高妙的中国智慧。

说回赏雪,陶然亭公园中最适合在雪景中远观的亭子,该是灵巧的吹台亭。吹台亭的原型

在扬州瘦西湖的小金山西麓,有一堤通入湖中,提端一方亭,名“吹台”。乾隆皇帝下江南的时候

曾在这里钓过鱼,因而又叫钓鱼台。吹台亭为重檐四方亭,斗角黄墙,临湖三面皆开圆月门。站

在亭中远望,一面荷塘假山,一面水波涟漪,一面与兰亭对望。下雪的时候,登临南面的清音阁,

向吹台亭远望,雪白浑然,唯露四角像是淡淡墨痕,衬以残荷雪意,一定有雅趣。吹台亭本身很

擅长借景,但殊不知自己本身成为别人眼中绝佳的风景。

除了各种风格的亭,湖岸的柳树也让我动容。柔美的垂柳,此时只余干干的枝条,在寒风中

微微摆动。但它柔中带韧,不是能轻易扯得断的,蕴藏着生机勃发的力量,像是书法和绘画中的

线条。这样的线条,最考验笔力。记得齐白石老人在《一白高天下》中,画雪中柳,仿佛可以感受

到雪压在枝条上的重量。而在《牧牛图》中,绵绵长长的柳枝,质朴生动,又传递了深深的乡愁,

堪称神来之笔。我猜,白石老人一定对柳树做过细致的观察。陶然亭的柳,也让我想到颜真卿

的书法代表作一《祭侄文稿》,线条柔中带韧,深沉的质感,传递凝涩的情绪和沧桑的痛,直击

【高二月考·语文第2页(共8页)】

9025B

语

文

考生注意:

1.本试卷满分150分,考试时间120分钟。

2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对

应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答

题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

3.本试卷命题范围:《过秦论》《五代史伶官传序》《屈原列传》《红楼梦》整本书阅读1到

80回.

一、文学类文本阅读(共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成1~4题

亭前垂柳待春风

胡烟

往年临近小寒时节,总躲着寒冷,兀自在暖烘烘的房间里捧一杯红茶翻看闲书,又或者,邀

几位好友吃火锅,围炉夜话。赏雪的兴致,是不大有的。谁知今年,格外想看雪景,却左右等不

来雪。今日没有风,午后游陶然亭公园,见水面上,不,应该是冰面上,凉亭一座座,疏落有致,想

象着,雪中亭子,该是绝有一番看头的。如同张岱《湖心亭看雪》中所言:“雾松沆沅砀,天与云与山

与水,上下一白…”天地间的神意,就那样从杭州的湖心亭发散开来,成为经典。

上一次游陶然亭公园,还是五月,月季满园香扑鼻,赏月季的人也满园。如今,草木尽枯,只

剩下一丛丛竹还留有翠色。亭,便是绝对的主角。建筑之美,匠心之美,浓缩为一方方亭,浓郁

的人文情怀,就在寒冬里,流淌于园林之中。

从陶然亭北门进入,正对着的是一座土山,拾级而上有亭,亭上有匾,黄苗子先生手书篆体

“窑台”二字。“窑台”之名有来历。据记载,明朝皇帝朱棣迁都到北京,设立了五个工厂,分别是

方砖厂、亮瓦厂、细瓦厂、琉璃厂和黑窑厂,当初这片区域便是黑窑厂所在地。明朝末年,在高处

修建了窑庙供奉窑神,所以称窑台。

窑台茶馆古色古香,正在营业,这是一个四方形的院落。院内有茶座,登高饮茶,可俯敞湖

面景色,别有风致。可惜这个时节,窑台茶馆的户外茶座冷清着,大约只能等到来年春夏才会热

闹起来。想起某年冬,我与友人在杭州西湖边的咏柳阁赏景喝茶,也是高处,满眼江南风韵,树

【高二月考·语文第1页(共8页)】

9025B

木是湿漉漉的浓绿,与眼前这北方冬季的爽阔截然不同。茶楼门口拉二胡唱京戏的大爷,精气

神儿十足,便是给这番京城气象定了调门的。

下了窑台,便开始亲近偌大的湖和次第出现的亭。

亭,在中国传统文化中大有深意,被称作园林之眼。山水之间,有了亭,便意味着有了人迹,

有了自然与人文相交汇的神气。亭,又象征漫漫羁旅中的停顿、休憩。途中一亭,可歇脚,可跳

远,宽慰人心。诗词歌赋中,有关亭的意象太多了。尤其文人画,山水雅集,少不了亭。想起“扬

州八怪”的金农,他有一幅画,耐人寻味又振奋人心,画满塘碧绿的莲叶,中央一茅草亭,亭中有

一榻,一人高卧其上酣然大睡,题日:“风来四面卧当中。”真是把“亭”的清凉之意画绝了。

陶然亭公园中的华夏名亭园,顾名思义,集中了全国最有特色的亭。大部分亭的原型,我是

见过的。行走其间,像是穿梭于时空的隧道,穿起了往日行走的记忆。兰亭让我想起绍兴,那个

春雨飘洒的日子,我在鹅池边默诵《兰亭序》,畅想曲水流觞的画面,归来后又在唐伯虎的《兰亭

雅集图卷》、文微明的《兰亭修禊图》和傅抱石的《兰亭图》中,对照自己的想象。百坡亭让我想起

眉山,与一群文友同游三苏祠,竹林幽幽,亭小水阔,在百坡亭中静观隐于竹林中的东坡卧像,对

苏东坡的人格和才学默默顶礼。二泉亭将我的记忆引向患山。三年前游览无锡惠山,半路下起

瓢泼大雨,我和朋友狼狈不已,还没来得及领略被茶圣陆羽称作“天下第二泉”的魅力,便匆匆跑

出来避雨。坐在景区门前的茶馆里吃阳春面,喝绿茶。等了两个小时,雨仍不停。只好作罢。

如今,站在二泉亭旁,忧兮惚兮,格外觉得亲切。

纪念欧阳修的醉翁亭,纪念屈原的独醒亭·一座亭即是一个人。历史上那么多伟大的人

格,竟然通过一个叫作“亭”的建筑,在天地间散发魅力,含蓄地讲述世道沧桑。不得不说,这是

一种高妙的中国智慧。

说回赏雪,陶然亭公园中最适合在雪景中远观的亭子,该是灵巧的吹台亭。吹台亭的原型

在扬州瘦西湖的小金山西麓,有一堤通入湖中,提端一方亭,名“吹台”。乾隆皇帝下江南的时候

曾在这里钓过鱼,因而又叫钓鱼台。吹台亭为重檐四方亭,斗角黄墙,临湖三面皆开圆月门。站

在亭中远望,一面荷塘假山,一面水波涟漪,一面与兰亭对望。下雪的时候,登临南面的清音阁,

向吹台亭远望,雪白浑然,唯露四角像是淡淡墨痕,衬以残荷雪意,一定有雅趣。吹台亭本身很

擅长借景,但殊不知自己本身成为别人眼中绝佳的风景。

除了各种风格的亭,湖岸的柳树也让我动容。柔美的垂柳,此时只余干干的枝条,在寒风中

微微摆动。但它柔中带韧,不是能轻易扯得断的,蕴藏着生机勃发的力量,像是书法和绘画中的

线条。这样的线条,最考验笔力。记得齐白石老人在《一白高天下》中,画雪中柳,仿佛可以感受

到雪压在枝条上的重量。而在《牧牛图》中,绵绵长长的柳枝,质朴生动,又传递了深深的乡愁,

堪称神来之笔。我猜,白石老人一定对柳树做过细致的观察。陶然亭的柳,也让我想到颜真卿

的书法代表作一《祭侄文稿》,线条柔中带韧,深沉的质感,传递凝涩的情绪和沧桑的痛,直击

【高二月考·语文第2页(共8页)】

9025B

同课章节目录