第9课 列宁与十月革命 教学设计

图片预览

文档简介

《第9课 列宁与十月革命》教学设计

教学指导思想与理论依据

项目化学习作为一种跨学科课程的组织方式,以一个学科为主要载体,体现不同学习领域的知识整合,多种方法的综合利用,历史学习与现实探究有机联系,用项目化的形式呈现出来,将培育学生的正确价值观、必备品格和关键能力有机融合。本课采用驱动性问题、跨学科阅读、情境式建构的方法,聚焦学科关键概念和能力,进行学科与学科的联系和拓展,着力聚焦课程主旨,融合学科素养。

教学背景分析

课题及教学内容分析本课为《世界历史》第二册第三单元“第一次世界大战和战后初期的世界”中的第二课。19世纪末20世纪初,主要资本主义国家进入帝国主义阶段,而俄国是帝国主义链条中最薄弱的环节。1917年3月,俄国爆发二月革命,推翻了沙皇政府,建立了资产阶级临时政府。二月革命后,列宁领导布尔什维克发动了十月革命,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家。十月革命不仅推动了国际无产阶级革命运动,还鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。学生情况分析学生已掌握了一定的学科方法,具有一定的探究能力。同时对于苏联历史及革命人物充满浓厚兴趣,思维活跃,但尚未构建起系统全面的认知,还没有深入时代背景之中深刻理解。

教学目标

总体目标:借助文学阅读的感性认知、实验分析的理性逻辑,以跨学科形式与历史进程明暗交织,多视角分析时代之下重大事件的发生及其影响,深化学科核心素养。通过观察地图,将历史事件带入时间空间的背景之中,培养时空观念。通过解读史料素材对比前后状况,理解十月革命爆发的偶然性和成功的必然性,认识领袖人物在推动历史进程中的重要作用,提升历史解释水平。

教学重点和难点

教学重点:十月革命爆发的原因、十月革命胜利的影响。教学难点:十月革命胜利的影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源:历史图片、历史地图、文字材料、多媒体。(二)教学方法:讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合。

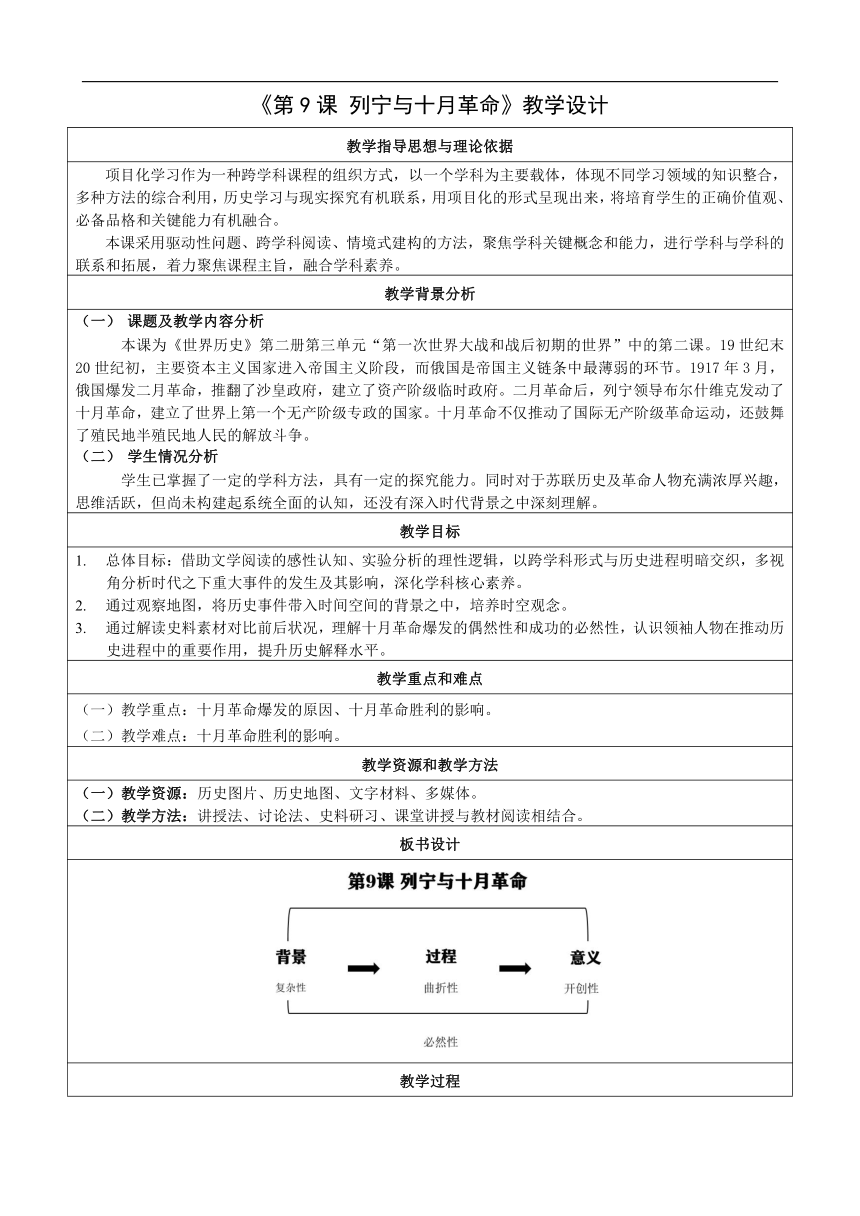

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 由文学作品《钢铁是怎样炼成的》阅读片段,导入新课。 结合初二学生必读名著《钢铁是怎样炼成的》一书,以文学人物作为副线,交织时代背景下的历史主线,导入新课核心问题:十月革命的爆发。

一、搭建实验场所——空间位置。 通过地图、文献,了解俄罗斯自然的环境特点;出示双头鹰徽图案,了解俄罗斯民族的文化观念,认识十月革命前的俄国国情。 创设综合情境,从横向空间和纵向时间的大视角入手,引导学生感受十月革命爆发前俄国自然环境、民族文化方面的特征。

二、汇聚实验条件——时代背景。 通过图片、文献,回顾俄国历史上的沙皇改革与近代化历程,了解俄国农奴制废除以后政治上的沙皇统治、经济上的工业状况,理解俄国近代背景下的发展困境。 聚焦近代时期俄国的政治、经济情境,引导学生认识到依靠传统的沙皇改革方式难以为继,更无法推动国家进步。

三、添加激化因素——战时民心。 通过数据、文献、图片、视频等,了解一战中俄国的军事损失、二月革命后临时政府的矛盾激化、《四月提纲》中列宁的远瞻设想、七月流血事件后民众的彻底失望,充分理解俄国在一战背景下危机加剧。 解读史料、综合分析,认识到一战激化了俄国固有的社会矛盾,而资产阶级临时政府并不能满足民众对和平、土地和面包的要求。

四、呈现实验过程——事件进程。 出示地图,解读细节信息,了解彼得格勒武装起义中的紧张时刻与顺利进展。 引导学生认识到十月革命爆发的偶然性与成功的必然性,充分感知领袖人物在历史关头所发挥的重要作用。

五、分析实验成果——历史意义。 以“检验成果/历史分析”形式,迁移学科知识与核心素养,归纳苏维埃政权巩固的措施,理解十月革命的深远影响。 以实验报告、检验成果的直观方式引导学生全面理解:正是由于时代、国家、群众等多种因素汇聚成为历史合力,革命领袖及时把握时机,巩固了革命政权,将社会主义理论变成了实践。

六、完善实验设计——拓展思考 围绕“社会主义建设与人民利益”的时代需求,结合书本知识,归纳总结不同时期俄国社会主义建设的具体实践方式,并阐述个人理解。 引导学生关注社会主义建设的不同实践,展开拓展思考,增强对中国道路的认同和民族复兴的信念。

教学反思

本课结合初二年级近期共读的文学名著《钢铁是怎样练成的》,提出驱动性问题“十月革命是怎样炼成”,通过“实验报告”的形式,将文学感性思维与实验理性分析相结合,层层推进,很好地调动了学生参与课堂探究的积极性和逻辑性。课文内容中未能呈现的“战时共产主义措施”部分,正好以“追踪分析”的形式,和第11课《苏联的社会主义建设》相关联,在事件逻辑和知识体系上都较为完整清晰。教学过程中,在十月革命背景、进程、影响三部分展示较为连贯充分,但关于俄国各派政党之间的复杂斗争、社会主义革命理论与实践的具体内容、革命导师列宁在历史进程中的重要作用等方面则较为简略,未能“叙史见人、以人系事”,以后教学中还可以进一步明确突显重要历史人物在紧要历史关头的重要作用,并深入探究历史事件发生的偶然性与必然性,从而引导学生深刻认识社会主义实践的艰巨性与社会主义革命事业的复杂性,创建起对中国特色社会主义道路更加深厚强烈的认同感。

1

教学指导思想与理论依据

项目化学习作为一种跨学科课程的组织方式,以一个学科为主要载体,体现不同学习领域的知识整合,多种方法的综合利用,历史学习与现实探究有机联系,用项目化的形式呈现出来,将培育学生的正确价值观、必备品格和关键能力有机融合。本课采用驱动性问题、跨学科阅读、情境式建构的方法,聚焦学科关键概念和能力,进行学科与学科的联系和拓展,着力聚焦课程主旨,融合学科素养。

教学背景分析

课题及教学内容分析本课为《世界历史》第二册第三单元“第一次世界大战和战后初期的世界”中的第二课。19世纪末20世纪初,主要资本主义国家进入帝国主义阶段,而俄国是帝国主义链条中最薄弱的环节。1917年3月,俄国爆发二月革命,推翻了沙皇政府,建立了资产阶级临时政府。二月革命后,列宁领导布尔什维克发动了十月革命,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家。十月革命不仅推动了国际无产阶级革命运动,还鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。学生情况分析学生已掌握了一定的学科方法,具有一定的探究能力。同时对于苏联历史及革命人物充满浓厚兴趣,思维活跃,但尚未构建起系统全面的认知,还没有深入时代背景之中深刻理解。

教学目标

总体目标:借助文学阅读的感性认知、实验分析的理性逻辑,以跨学科形式与历史进程明暗交织,多视角分析时代之下重大事件的发生及其影响,深化学科核心素养。通过观察地图,将历史事件带入时间空间的背景之中,培养时空观念。通过解读史料素材对比前后状况,理解十月革命爆发的偶然性和成功的必然性,认识领袖人物在推动历史进程中的重要作用,提升历史解释水平。

教学重点和难点

教学重点:十月革命爆发的原因、十月革命胜利的影响。教学难点:十月革命胜利的影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源:历史图片、历史地图、文字材料、多媒体。(二)教学方法:讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合。

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 由文学作品《钢铁是怎样炼成的》阅读片段,导入新课。 结合初二学生必读名著《钢铁是怎样炼成的》一书,以文学人物作为副线,交织时代背景下的历史主线,导入新课核心问题:十月革命的爆发。

一、搭建实验场所——空间位置。 通过地图、文献,了解俄罗斯自然的环境特点;出示双头鹰徽图案,了解俄罗斯民族的文化观念,认识十月革命前的俄国国情。 创设综合情境,从横向空间和纵向时间的大视角入手,引导学生感受十月革命爆发前俄国自然环境、民族文化方面的特征。

二、汇聚实验条件——时代背景。 通过图片、文献,回顾俄国历史上的沙皇改革与近代化历程,了解俄国农奴制废除以后政治上的沙皇统治、经济上的工业状况,理解俄国近代背景下的发展困境。 聚焦近代时期俄国的政治、经济情境,引导学生认识到依靠传统的沙皇改革方式难以为继,更无法推动国家进步。

三、添加激化因素——战时民心。 通过数据、文献、图片、视频等,了解一战中俄国的军事损失、二月革命后临时政府的矛盾激化、《四月提纲》中列宁的远瞻设想、七月流血事件后民众的彻底失望,充分理解俄国在一战背景下危机加剧。 解读史料、综合分析,认识到一战激化了俄国固有的社会矛盾,而资产阶级临时政府并不能满足民众对和平、土地和面包的要求。

四、呈现实验过程——事件进程。 出示地图,解读细节信息,了解彼得格勒武装起义中的紧张时刻与顺利进展。 引导学生认识到十月革命爆发的偶然性与成功的必然性,充分感知领袖人物在历史关头所发挥的重要作用。

五、分析实验成果——历史意义。 以“检验成果/历史分析”形式,迁移学科知识与核心素养,归纳苏维埃政权巩固的措施,理解十月革命的深远影响。 以实验报告、检验成果的直观方式引导学生全面理解:正是由于时代、国家、群众等多种因素汇聚成为历史合力,革命领袖及时把握时机,巩固了革命政权,将社会主义理论变成了实践。

六、完善实验设计——拓展思考 围绕“社会主义建设与人民利益”的时代需求,结合书本知识,归纳总结不同时期俄国社会主义建设的具体实践方式,并阐述个人理解。 引导学生关注社会主义建设的不同实践,展开拓展思考,增强对中国道路的认同和民族复兴的信念。

教学反思

本课结合初二年级近期共读的文学名著《钢铁是怎样练成的》,提出驱动性问题“十月革命是怎样炼成”,通过“实验报告”的形式,将文学感性思维与实验理性分析相结合,层层推进,很好地调动了学生参与课堂探究的积极性和逻辑性。课文内容中未能呈现的“战时共产主义措施”部分,正好以“追踪分析”的形式,和第11课《苏联的社会主义建设》相关联,在事件逻辑和知识体系上都较为完整清晰。教学过程中,在十月革命背景、进程、影响三部分展示较为连贯充分,但关于俄国各派政党之间的复杂斗争、社会主义革命理论与实践的具体内容、革命导师列宁在历史进程中的重要作用等方面则较为简略,未能“叙史见人、以人系事”,以后教学中还可以进一步明确突显重要历史人物在紧要历史关头的重要作用,并深入探究历史事件发生的偶然性与必然性,从而引导学生深刻认识社会主义实践的艰巨性与社会主义革命事业的复杂性,创建起对中国特色社会主义道路更加深厚强烈的认同感。

1

同课章节目录

- 第一单元 殖民地人民的反抗与资本主义制度的扩展

- 第1课 殖民地人民的反抗斗争

- 第2课 俄国的改革

- 第3课 美国内战

- 第4课 日本明治维新

- 第二单元 第二次工业革命和近代科学文化

- 第5课 第二次工业革命

- 第6课 工业化国家的社会变化

- 第7课 近代科学与文化

- 第三单元 第一次世界大战和战后初期的世界

- 第8课 第一次世界大战

- 第9课 列宁与十月革命

- 第10课 《凡尔赛条约》和《九国公约》

- 第11课 苏联的社会主义建设

- 第12课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第四单元 经济大危机和第二次世界大战

- 第13课 罗斯福新政

- 第14课 法西斯国家的侵略扩张

- 第15课 第二次世界大战

- 第五单元 二战后的世界变化

- 第16课 冷战

- 第17课 二战后资本主义的新变化

- 第18课 社会主义的发展与挫折

- 第19课 亚非拉国家的新发展

- 第六单元 走向和平发展的世界

- 第20课 联合国与世界贸易组织

- 第21课 冷战后的世界格局

- 第22课 不断发展的现代社会

- 第23课 活动课:时事溯源