人民版必修一专题一第二课走向大一统的秦汉政治(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修一专题一第二课走向大一统的秦汉政治(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

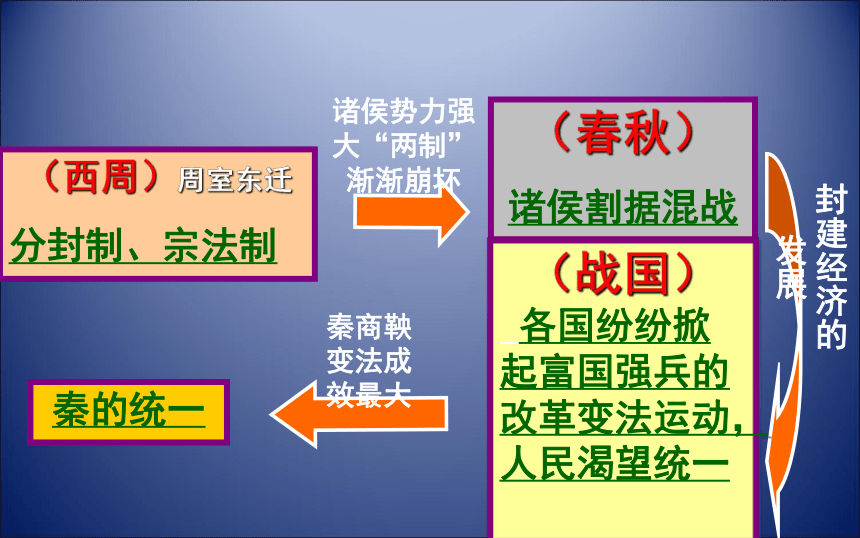

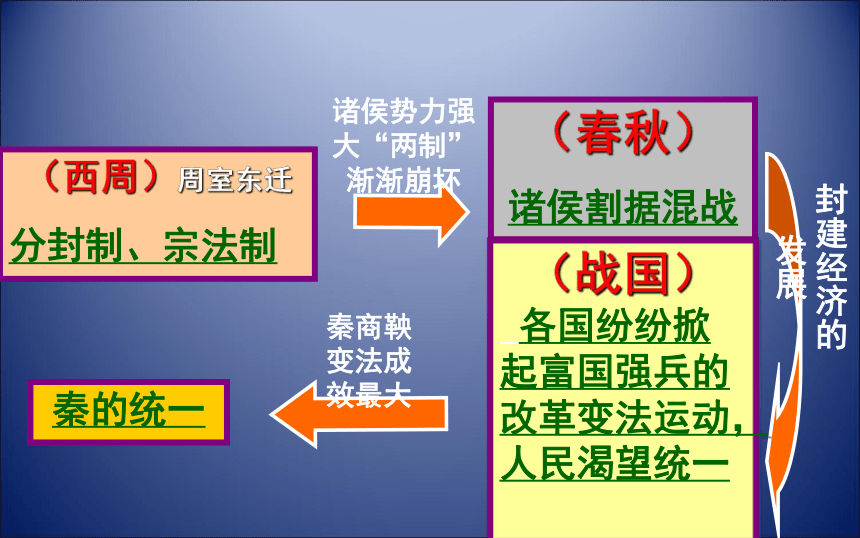

课件36张PPT。(西周)周室东迁

分封制、宗法制(春秋)

诸侯割据混战(战国)

各国纷纷掀起富国强兵的改革变法运动,人民渴望统一秦的统一诸侯势力强大“两制”渐渐崩坏 封建经济的发展秦商鞅变法成效最大 秦王扫六合

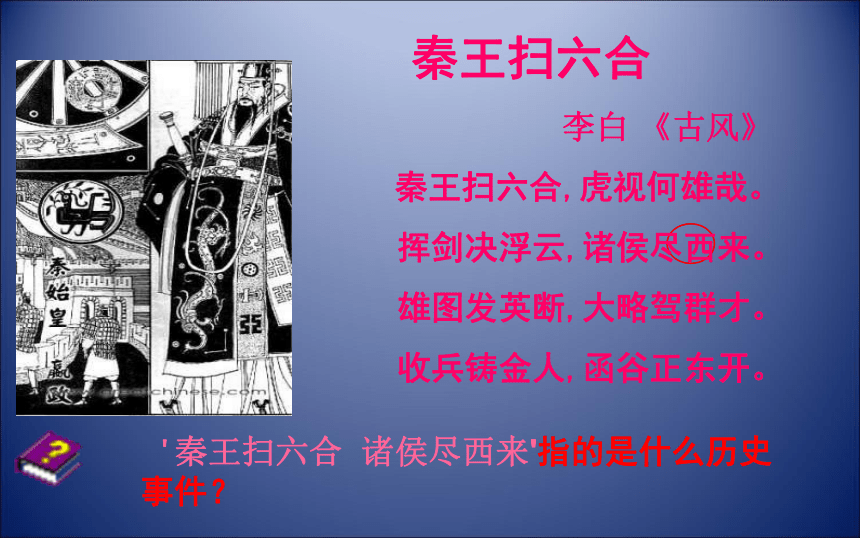

李白 《古风》

秦王扫六合,虎视何雄哉。

挥剑决浮云,诸侯尽西来。

雄图发英断,大略驾群才。

收兵铸金人,函谷正东开。

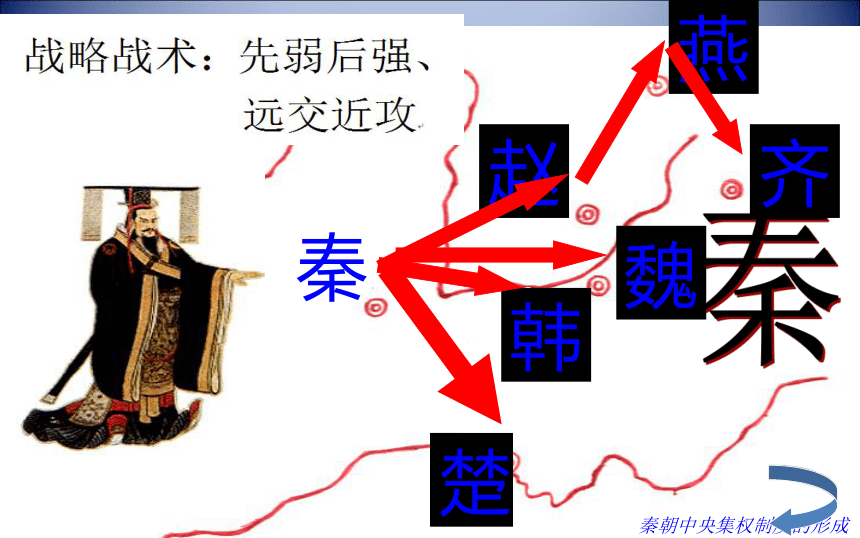

'秦王扫六合 诸侯尽西来'指的是什么历史事件?二、走向“大一统”的秦汉政治绥江职中 牟自奇(一)、过程1、第一阶段: 统一六国(前230-前221年)

韩、赵、魏、楚、燕、齐 秦朝中央集权制度的形成前221年定都咸阳秦秦

六国灭亡的原因:

* 六国破灭,非兵不利,战不善,

弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之 道也。

------苏询<六国论>

秦国为什么能在经过春秋战国长期的战乱后实现国家的统一呢?

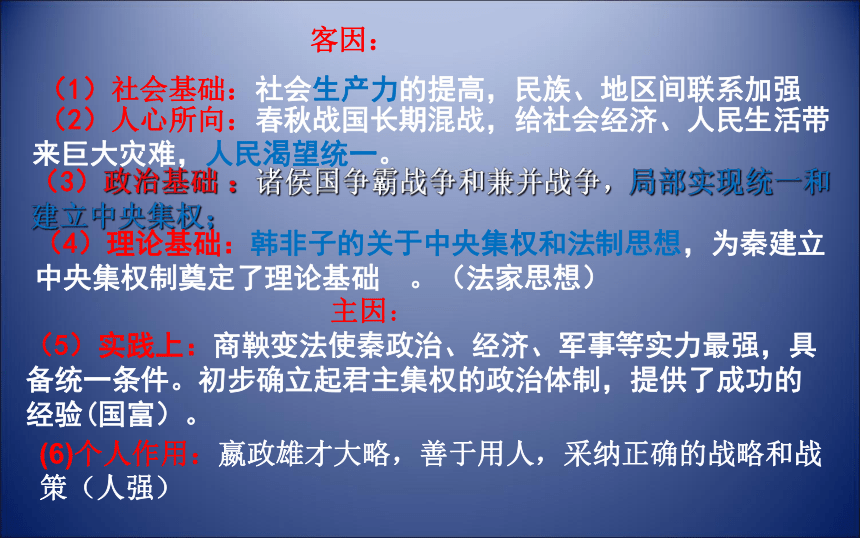

统一的条件?思考: (1)社会基础:社会生产力的提高,民族、地区间联系加强 (2)人心所向:春秋战国长期混战,给社会经济、人民生活带来巨大灾难,人民渴望统一。(3)政治基础 :诸侯国争霸战争和兼并战争,局部实现统一和建立中央集权;(4)理论基础:韩非子的关于中央集权和法制思想,为秦建立中央集权制奠定了理论基础 。(法家思想) (5)实践上:商鞅变法使秦政治、经济、军事等实力最强,具备统一条件。初步确立起君主集权的政治体制,提供了成功的经验(国富)。(6)个人作用:嬴政雄才大略,善于用人,采纳正确的战略和战策(人强)客因:主因:(一)、过程1、第一阶段: 统一六国(前230-前221年)

韩、赵、魏、楚、燕、齐

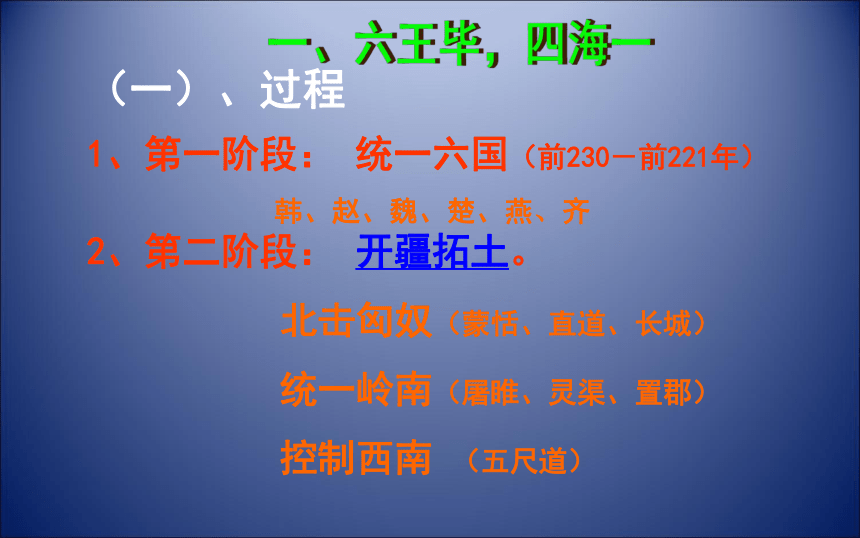

2、第二阶段: 开疆拓土。

北击匈奴(蒙恬、直道、长城)

统一岭南(屠睢、灵渠、置郡)

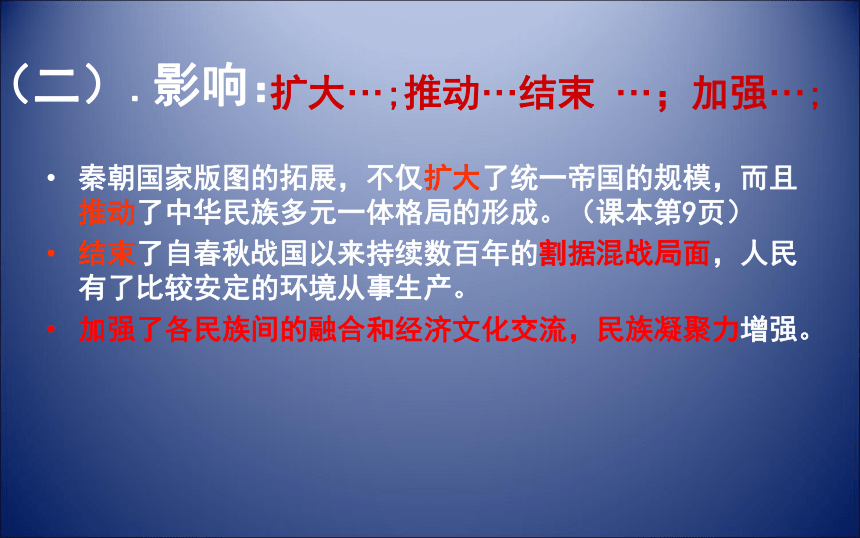

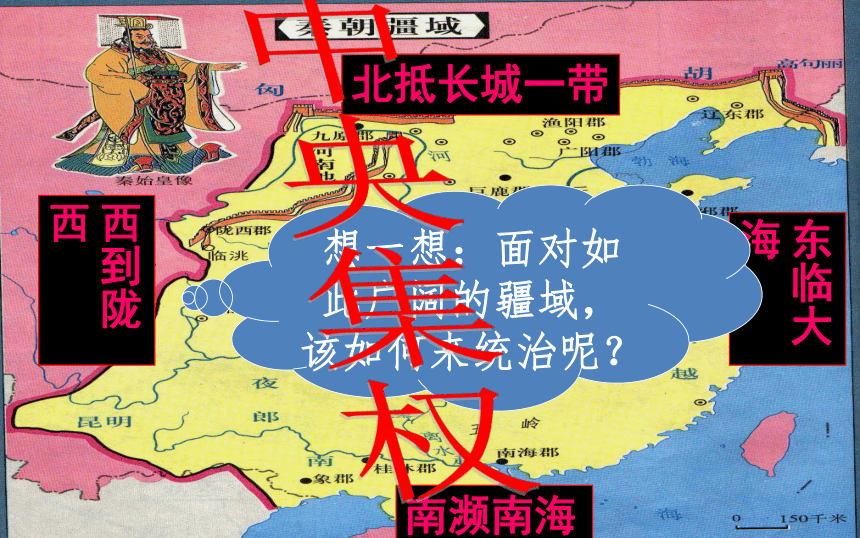

控制西南 (五尺道)北方:派蒙恬北击匈奴,夺河套,修长城,筑直道,加强北部边防。南方:派屠睢南征岭南,修灵渠,置郡县,这是岭南地区归入中央王朝管辖的开端西南:开辟“五尺道”,在其中部分地区任命官吏,是该地区进入中原统一政权版图的开始九原陇西辽东桂林南海象郡秦朝国家版图的拓展,不仅扩大了统一帝国的规模,而且推动了中华民族多元一体格局的形成。(课本第9页)

结束了自春秋战国以来持续数百年的割据混战局面,人民有了比较安定的环境从事生产。

加强了各民族间的融合和经济文化交流,民族凝聚力增强。扩大···;推动···结束 ···;加强···;(二).影响:北抵长城一带西到陇西东临大海南濒南海想一想:面对如此广阔的疆域,该如何来统治呢?中央集权皇帝的思索如何防止丞相权力过大威胁皇权?如何防止地方权力过大威胁中央,形成割据势力?如何选拔官吏帮助自己管理天下?如何加强对官吏的管理? 好了歌

人人说做皇帝好,其实皇帝也苦恼;

忠奸难辩睡不好,后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,身家性命也难保。中央官制(君权与相权)的变化选官制度的变化监察制度的变化地方行政机构的设置 是推行郡县制还是分封建制?郡县制如何看待秦朝的朝议制度?面对疆域辽阔的帝国,地方该如何去管理,秦王和群臣展开了一场讨论: 丞相王绾:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。” 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,……置诸侯不便。” 3、秦始皇赞同哪种观点,为什么?1、王绾主张实行?分封制2、李斯主张实行?郡县制秦王曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”理由?分封制导致春秋战国诸侯争霸、社会动荡二、中央集权制度的形成(一)地方:海内为郡县

实行郡县制1、郡县制的内容: 中央郡

县乡、里、郡守(分掌行政) 郡尉(分掌兵事) 监御史(分掌监察)道(设置于少数民族聚居地)秦朝政府地方组织系统表中央垂直管理地方,郡县长官皇帝任免,地方官员分工明确特点:此外:还有负责地方治安的“亭”2、分封制与郡县制的比较:相同: 性质:都是中国古代社会重要的地方行政制度

目的:都是为了巩固自己的统治

不同点:性质贵族政治官僚政治西周实行秦朝推广诸侯国有一定的独立性,王位世袭并拥有封地中央政府垂直管理地方,郡县长官由皇帝任免,官吏只有俸禄没有土地容易形成割据势力有利于中央集权的加强,维护了国家的统一以血缘关系为基础按地域划分①郡县制的建立是中央集权制度形成过程中的重要环节,也是官僚政治取代贵族政治的重要标志。3、评价:②有利于统一多民族国家的形成和发展,为后世行政区划奠定基础。以中央集权的方式解决了分封制所导致的地方割据问题,巩固了国家统一是历史的进步。材料一:公元前221年秦王嬴政统一六国后,下的第一道重要诏令是“议帝号”。群臣商议后向秦王建议说:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵”。因此,臣等愿“昧死上尊号”,请王为“泰皇”。秦王不以为然,他提出“去‘泰’著‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。”并说:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”他还采纳了群臣关于皇帝“命为制,令为诏,天子自称曰:‘朕’”的建议。材料二:“天下之事无小大,皆决于上”“丞相诸大臣皆受成事,倚办于上”。材料三:秦代以前,玺并非最高统治者所专有。春秋战国时,卿大夫及地方官吏的印章均可称玺。至秦代,则是“天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”。据载,秦朝的传国玉玺其文为“受命于天,既寿永昌”。这反映了秦朝时期皇帝制度有何特点?材料分析: 秦王嬴政,即秦始皇,公元前二四六年至公元前 二一○年在位。他是我国历史上杰出的地主阶级政治家。(二)首创皇帝制度

改“王”为“皇帝”。秦统一后,嬴政认为“名号不更,无以称成功,传后世。” 他自以为“德兼三皇,功过五帝”,自称“始皇帝”,后世称二世、三世,以至千万世。天子自称为“朕”,命为“制”,令为“诏”,印称“玺”。从此皇帝就成了封建国家的最高统治者,享有至高无上的权力。 2、皇权至高无上:是专制主义中央集权制度的最核心特征。“天下之事无小大皆决于上”1、皇帝独尊:确立“皇帝”称号;皇帝自称“朕”;命令称“制”或“诏”,印称“玺”。3、皇位世袭:“家天下”的皇位继承制是君主权力集中的另一体现。

本质:是君主专制,即:皇帝是封建国家政权的主宰和权力中心。皇帝三公九卿⑴三公的职责是什么?

⑵秦朝中央的三公九卿制有何特点?(三)中央官制的建立秦朝中央的三公九卿制有何特点?认识:三公九卿制是对世卿世禄制度的否定。①皇帝任命、不得世袭,皇权至高无上;②分权而设、各司其职、分工明确、效率较高;③丞相位高权重;④是一种新的官僚体制。秦朝中央集权制度的形成 皇帝

(皇权至上)三公九卿

(互相牵制)郡(守)县(令)

(皇帝任命,服从命令)集权于中央集权于皇帝2、地方: 三公九卿制 皇帝制度(朝议)百官公卿海内为郡县1、中央郡县制3、文化:挟书律、“焚书坑儒”————开思想专制之先例中央集权制的历史影响:(1)对秦朝的影响:有利于巩固国家统一,对祖国疆域的初步奠定和中华民族的形成,都起了重要作用,有利于社会经济的发展;(2)对后世的影响:具有开创性,奠定了中国封建时代官僚政治体系的基本格局,经历代的调整与补充,成为中国古代主要的政治制度;建立了地主阶级对广大人民的专制统治,中央集权的使用失度,导致秦朝的灭亡。步入近代由于无法适应时代需要而遭抛弃。※中央集权对今天我国政治改革有何启发?坚持中央集权领导 ,但必须发扬民主集中制,防止个人独裁专断。充分发挥中央集体领导的政府效能,加大改革开放的力度和经济的发展。发扬民主政治、加强法制建设、以法治国、体恤民情、人文关怀。秦朝中央集权制度的形成练习1、废除分封,建立郡县制以后,秦朝:

A.郡县长官直接由皇帝任免 B.贵族不得担任地方行政长官 C.家族势力在地方绝迹 D.县以下不设立基层组织

练习2、分封制相比,秦朝中央集权制度的主要特点是

A.皇位时代相传,以稳固“家天下”的基础

B.推行郡县制,加强中央对地方的控制

C.皇帝掌握从中央地方的人事大权

D.为提高威权而神化皇权

练习3、秦朝的郡县制有利于巩固国家统一和中央集权的制度,其依据主要在于

A.郡县长官必须对上一级负责

B.郡县是地方行政管理机构

C.郡县官吏与皇帝是臣与君的关系

D.郡县完全由中央和皇帝控制,官吏不能世袭

D练习4、秦始皇说:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”秦始皇为解决上述问题,“求其宁息”的措施是

A.焚书坑儒 B.推行郡县制

C.攻打匈奴 D.修筑长城B练习5、下关于赢政定“皇帝”称号不正确的是

A.具有神化皇权的意图

B.表明赢政要效法古代有道明君

C.是中央集权发展的必然结果

D.体现了专制主义倾向

练习6、紫禁城坐落在北京城南北中轴线上。其中太和殿是中轴线上最高大的建筑,皇帝即位、婚礼、生日、命将出征、接受文武百官朝贺等重大活动都在此举行。这样的建筑理念体现的实质问题是

A.天人合 一 B.建筑功能齐全

C.皇权至上 D.国家大一统练习7、秦始皇在中央机构中设太尉一职,但只是虚设其位,并未任命任何人担任,这一做法的主要目的是

A.皇帝掌握全国政务,加强中央集权

B.皇帝直接控制全国军队,使权力更加集中

C.缺乏可委以此重任的优秀人才D.秦朝短命而亡,未及任命

练习8、秦朝时期,郡的监御使主要负责

A.收取赋税 B.征发兵役 C.管理军事 D.监察郡守

练习9、秦始皇在中央设立丞相、御史大夫、太尉等三公,其直接目的是 A.确立皇权至高无上 B.削弱地方势力

C.建立中央集权制度 D.防止大臣专权

BD

分封制、宗法制(春秋)

诸侯割据混战(战国)

各国纷纷掀起富国强兵的改革变法运动,人民渴望统一秦的统一诸侯势力强大“两制”渐渐崩坏 封建经济的发展秦商鞅变法成效最大 秦王扫六合

李白 《古风》

秦王扫六合,虎视何雄哉。

挥剑决浮云,诸侯尽西来。

雄图发英断,大略驾群才。

收兵铸金人,函谷正东开。

'秦王扫六合 诸侯尽西来'指的是什么历史事件?二、走向“大一统”的秦汉政治绥江职中 牟自奇(一)、过程1、第一阶段: 统一六国(前230-前221年)

韩、赵、魏、楚、燕、齐 秦朝中央集权制度的形成前221年定都咸阳秦秦

六国灭亡的原因:

* 六国破灭,非兵不利,战不善,

弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之 道也。

------苏询<六国论>

秦国为什么能在经过春秋战国长期的战乱后实现国家的统一呢?

统一的条件?思考: (1)社会基础:社会生产力的提高,民族、地区间联系加强 (2)人心所向:春秋战国长期混战,给社会经济、人民生活带来巨大灾难,人民渴望统一。(3)政治基础 :诸侯国争霸战争和兼并战争,局部实现统一和建立中央集权;(4)理论基础:韩非子的关于中央集权和法制思想,为秦建立中央集权制奠定了理论基础 。(法家思想) (5)实践上:商鞅变法使秦政治、经济、军事等实力最强,具备统一条件。初步确立起君主集权的政治体制,提供了成功的经验(国富)。(6)个人作用:嬴政雄才大略,善于用人,采纳正确的战略和战策(人强)客因:主因:(一)、过程1、第一阶段: 统一六国(前230-前221年)

韩、赵、魏、楚、燕、齐

2、第二阶段: 开疆拓土。

北击匈奴(蒙恬、直道、长城)

统一岭南(屠睢、灵渠、置郡)

控制西南 (五尺道)北方:派蒙恬北击匈奴,夺河套,修长城,筑直道,加强北部边防。南方:派屠睢南征岭南,修灵渠,置郡县,这是岭南地区归入中央王朝管辖的开端西南:开辟“五尺道”,在其中部分地区任命官吏,是该地区进入中原统一政权版图的开始九原陇西辽东桂林南海象郡秦朝国家版图的拓展,不仅扩大了统一帝国的规模,而且推动了中华民族多元一体格局的形成。(课本第9页)

结束了自春秋战国以来持续数百年的割据混战局面,人民有了比较安定的环境从事生产。

加强了各民族间的融合和经济文化交流,民族凝聚力增强。扩大···;推动···结束 ···;加强···;(二).影响:北抵长城一带西到陇西东临大海南濒南海想一想:面对如此广阔的疆域,该如何来统治呢?中央集权皇帝的思索如何防止丞相权力过大威胁皇权?如何防止地方权力过大威胁中央,形成割据势力?如何选拔官吏帮助自己管理天下?如何加强对官吏的管理? 好了歌

人人说做皇帝好,其实皇帝也苦恼;

忠奸难辩睡不好,后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,身家性命也难保。中央官制(君权与相权)的变化选官制度的变化监察制度的变化地方行政机构的设置 是推行郡县制还是分封建制?郡县制如何看待秦朝的朝议制度?面对疆域辽阔的帝国,地方该如何去管理,秦王和群臣展开了一场讨论: 丞相王绾:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。” 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,……置诸侯不便。” 3、秦始皇赞同哪种观点,为什么?1、王绾主张实行?分封制2、李斯主张实行?郡县制秦王曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”理由?分封制导致春秋战国诸侯争霸、社会动荡二、中央集权制度的形成(一)地方:海内为郡县

实行郡县制1、郡县制的内容: 中央郡

县乡、里、郡守(分掌行政) 郡尉(分掌兵事) 监御史(分掌监察)道(设置于少数民族聚居地)秦朝政府地方组织系统表中央垂直管理地方,郡县长官皇帝任免,地方官员分工明确特点:此外:还有负责地方治安的“亭”2、分封制与郡县制的比较:相同: 性质:都是中国古代社会重要的地方行政制度

目的:都是为了巩固自己的统治

不同点:性质贵族政治官僚政治西周实行秦朝推广诸侯国有一定的独立性,王位世袭并拥有封地中央政府垂直管理地方,郡县长官由皇帝任免,官吏只有俸禄没有土地容易形成割据势力有利于中央集权的加强,维护了国家的统一以血缘关系为基础按地域划分①郡县制的建立是中央集权制度形成过程中的重要环节,也是官僚政治取代贵族政治的重要标志。3、评价:②有利于统一多民族国家的形成和发展,为后世行政区划奠定基础。以中央集权的方式解决了分封制所导致的地方割据问题,巩固了国家统一是历史的进步。材料一:公元前221年秦王嬴政统一六国后,下的第一道重要诏令是“议帝号”。群臣商议后向秦王建议说:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵”。因此,臣等愿“昧死上尊号”,请王为“泰皇”。秦王不以为然,他提出“去‘泰’著‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。”并说:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”他还采纳了群臣关于皇帝“命为制,令为诏,天子自称曰:‘朕’”的建议。材料二:“天下之事无小大,皆决于上”“丞相诸大臣皆受成事,倚办于上”。材料三:秦代以前,玺并非最高统治者所专有。春秋战国时,卿大夫及地方官吏的印章均可称玺。至秦代,则是“天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”。据载,秦朝的传国玉玺其文为“受命于天,既寿永昌”。这反映了秦朝时期皇帝制度有何特点?材料分析: 秦王嬴政,即秦始皇,公元前二四六年至公元前 二一○年在位。他是我国历史上杰出的地主阶级政治家。(二)首创皇帝制度

改“王”为“皇帝”。秦统一后,嬴政认为“名号不更,无以称成功,传后世。” 他自以为“德兼三皇,功过五帝”,自称“始皇帝”,后世称二世、三世,以至千万世。天子自称为“朕”,命为“制”,令为“诏”,印称“玺”。从此皇帝就成了封建国家的最高统治者,享有至高无上的权力。 2、皇权至高无上:是专制主义中央集权制度的最核心特征。“天下之事无小大皆决于上”1、皇帝独尊:确立“皇帝”称号;皇帝自称“朕”;命令称“制”或“诏”,印称“玺”。3、皇位世袭:“家天下”的皇位继承制是君主权力集中的另一体现。

本质:是君主专制,即:皇帝是封建国家政权的主宰和权力中心。皇帝三公九卿⑴三公的职责是什么?

⑵秦朝中央的三公九卿制有何特点?(三)中央官制的建立秦朝中央的三公九卿制有何特点?认识:三公九卿制是对世卿世禄制度的否定。①皇帝任命、不得世袭,皇权至高无上;②分权而设、各司其职、分工明确、效率较高;③丞相位高权重;④是一种新的官僚体制。秦朝中央集权制度的形成 皇帝

(皇权至上)三公九卿

(互相牵制)郡(守)县(令)

(皇帝任命,服从命令)集权于中央集权于皇帝2、地方: 三公九卿制 皇帝制度(朝议)百官公卿海内为郡县1、中央郡县制3、文化:挟书律、“焚书坑儒”————开思想专制之先例中央集权制的历史影响:(1)对秦朝的影响:有利于巩固国家统一,对祖国疆域的初步奠定和中华民族的形成,都起了重要作用,有利于社会经济的发展;(2)对后世的影响:具有开创性,奠定了中国封建时代官僚政治体系的基本格局,经历代的调整与补充,成为中国古代主要的政治制度;建立了地主阶级对广大人民的专制统治,中央集权的使用失度,导致秦朝的灭亡。步入近代由于无法适应时代需要而遭抛弃。※中央集权对今天我国政治改革有何启发?坚持中央集权领导 ,但必须发扬民主集中制,防止个人独裁专断。充分发挥中央集体领导的政府效能,加大改革开放的力度和经济的发展。发扬民主政治、加强法制建设、以法治国、体恤民情、人文关怀。秦朝中央集权制度的形成练习1、废除分封,建立郡县制以后,秦朝:

A.郡县长官直接由皇帝任免 B.贵族不得担任地方行政长官 C.家族势力在地方绝迹 D.县以下不设立基层组织

练习2、分封制相比,秦朝中央集权制度的主要特点是

A.皇位时代相传,以稳固“家天下”的基础

B.推行郡县制,加强中央对地方的控制

C.皇帝掌握从中央地方的人事大权

D.为提高威权而神化皇权

练习3、秦朝的郡县制有利于巩固国家统一和中央集权的制度,其依据主要在于

A.郡县长官必须对上一级负责

B.郡县是地方行政管理机构

C.郡县官吏与皇帝是臣与君的关系

D.郡县完全由中央和皇帝控制,官吏不能世袭

D练习4、秦始皇说:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”秦始皇为解决上述问题,“求其宁息”的措施是

A.焚书坑儒 B.推行郡县制

C.攻打匈奴 D.修筑长城B练习5、下关于赢政定“皇帝”称号不正确的是

A.具有神化皇权的意图

B.表明赢政要效法古代有道明君

C.是中央集权发展的必然结果

D.体现了专制主义倾向

练习6、紫禁城坐落在北京城南北中轴线上。其中太和殿是中轴线上最高大的建筑,皇帝即位、婚礼、生日、命将出征、接受文武百官朝贺等重大活动都在此举行。这样的建筑理念体现的实质问题是

A.天人合 一 B.建筑功能齐全

C.皇权至上 D.国家大一统练习7、秦始皇在中央机构中设太尉一职,但只是虚设其位,并未任命任何人担任,这一做法的主要目的是

A.皇帝掌握全国政务,加强中央集权

B.皇帝直接控制全国军队,使权力更加集中

C.缺乏可委以此重任的优秀人才D.秦朝短命而亡,未及任命

练习8、秦朝时期,郡的监御使主要负责

A.收取赋税 B.征发兵役 C.管理军事 D.监察郡守

练习9、秦始皇在中央设立丞相、御史大夫、太尉等三公,其直接目的是 A.确立皇权至高无上 B.削弱地方势力

C.建立中央集权制度 D.防止大臣专权

BD

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭