第15课《诫子书》课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课《诫子书》课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 289.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-22 08:51:56 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

诫子书

诸葛亮

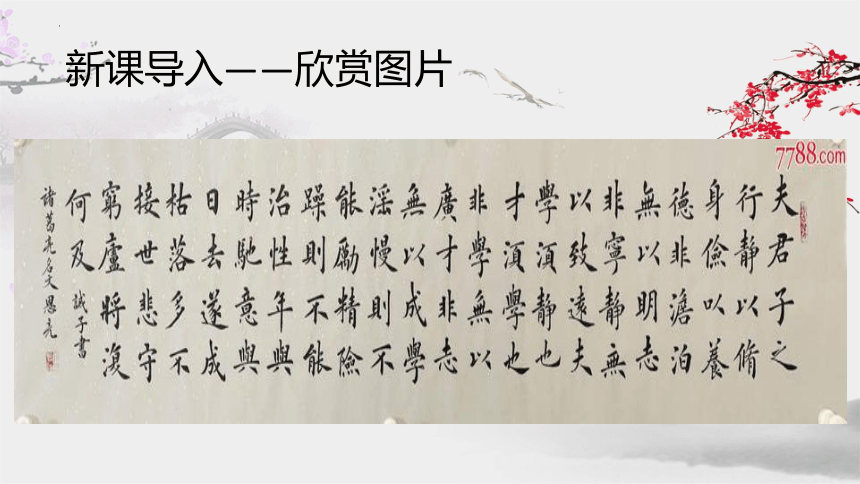

新课导入——欣赏图片

新课导入

“丞相名垂汗简青,书台犹在谁复登”“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”“汉贼明大义,赤心贯苍穹” ……千古良相诸葛亮不但是陆游、文天祥笔下的精英忠魂,更是后人眼中的智慧化身。

他一生立志“兴复汉室,还于旧都”,为此鞠躬尽瘁,死而后已;他更以淡泊明志、宁静致远的高风亮节言传身教,惠及子女。今天让我们一起走进他的《诫子书》,聆听他对子女、后人的谆谆教诲。

学习目标

1.走进作者,了解创作的时代背景

2.把握全文的主要内容,积累文言知识

3.精读全文,学会鉴赏分析古文

4.总结和归纳全文表达的思想内涵

5.合作探究,巩固提升

作者简介

诸葛亮(181年-234年),字孔明,号卧龙,琅琊阳都(今山东省临沂市沂南县)人 ,三国时期蜀汉丞相,中国古代杰出的政治家、军事家、发明家、文学家。

诸葛亮散文代表作有《出师表》《诫子书》等。曾发明木牛流马、孔明灯等,并改造连弩,叫作诸葛连弩,可一弩十矢俱发。诸葛亮一生“鞠躬尽瘁,死而后已”,是中国传统文化中“忠臣”与“智者”的代表人物。

生平经历

诸葛亮早年随叔父诸葛玄到荆州,诸葛玄死后,诸葛亮就在隆中隐居。 刘备依附荆州刘表时三顾茅庐,诸葛亮向刘备提出占据荆州、益州,联合孙权共同对抗曹操的隆中对,刘备根据诸葛亮的策略,成功占领荆州、益州之地,与孙权、曹操形成三足鼎立之势。

章武元年,刘备称帝,任命诸葛亮为丞相。刘备伐吴于夷陵之战失败后,刘备于永安托孤于诸葛亮。刘禅继位后,封诸葛亮为武乡侯,领益州牧。

诸葛亮勤勉谨慎,大小政事必亲自处理,赏罚严明;与东吴联盟,改善和西南各族的关系;实行屯田政策,加强战备。前后五次北伐中原,但未能实现兴复汉室的目标。终因积劳成疾,于建兴十二年,病逝于五丈原,享年五十四岁 。后主刘禅追谥为“忠武侯”,后世常以“武侯”尊称。东晋桓温追封为“武兴王”。

创作背景

这篇文章当作于蜀汉后主建兴十二年(234),是诸葛亮晚年写给他八岁的儿子诸葛瞻的一封家书,诸葛亮一生为国,鞠躬尽瘁,死而后已。他为了蜀汉国家事业日夜操劳,顾不上亲自教育儿子,于是写下这篇书信告诫诸葛瞻。

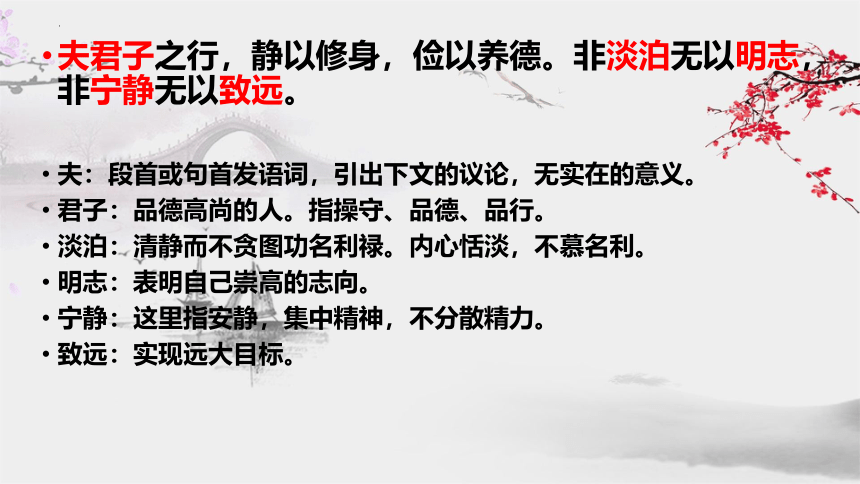

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫:段首或句首发语词,引出下文的议论,无实在的意义。

君子:品德高尚的人。指操守、品德、品行。

淡泊:清静而不贪图功名利禄。内心恬淡,不慕名利。

明志:表明自己崇高的志向。

宁静:这里指安静,集中精神,不分散精力。

致远:实现远大目标。

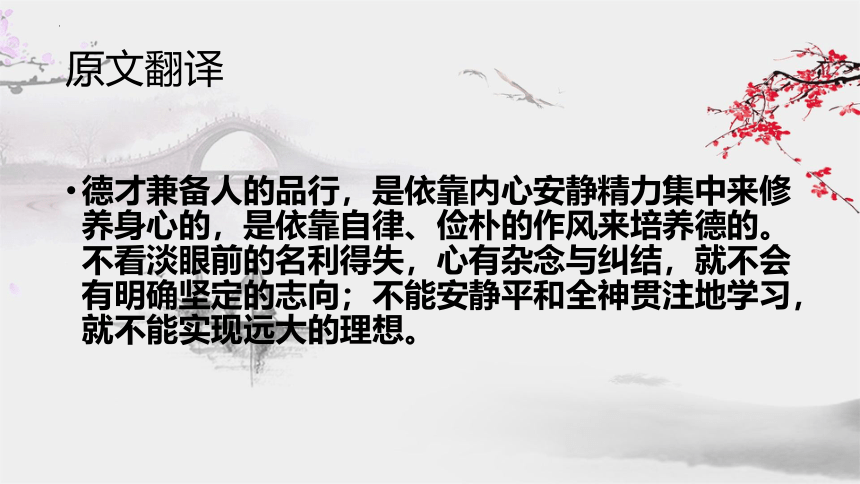

原文翻译

德才兼备人的品行,是依靠内心安静精力集中来修养身心的,是依靠自律、俭朴的作风来培养德的。不看淡眼前的名利得失,心有杂念与纠结,就不会有明确坚定的志向;不能安静平和全神贯注地学习,就不能实现远大的理想。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

广才:增长才干。

成:达成,成就。

淫慢:过度的享乐,懈怠。

励精:尽心,专心,奋勉,振奋。

险躁:冒险急躁,狭隘浮躁。

治性:修性,养性。

原文翻译

学习必须身心宁静、专心致志,增长才干必须不断学习。不努力学习就不能增长才智,不明确志向就不能学有所成。追求过度享乐和怠惰散漫就不能振奋精神;莽撞草率、轻薄浮躁就不能陶冶性情。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

与:跟随。

驰:疾行,这里是增长的意思。

日:时间。

遂:于是,就。

接世:接触社会,承担事务,对社会有益。

穷庐:破房子。

将复何及:又怎么来得及。

原文翻译

年华随着光阴流逝,意志随着岁月消磨,最后就像枯枝败叶般一天天衰老下去,成了无所作为的人,大多对社会没有任何用处,到那时,困守在自家狭小的穷家破舍里,悲伤叹息,又怎么来得及呢!

合作探究

诸葛亮认为成才成学的条件是什么?

理想的人才必须具备三个基本条件:志、学、才。他主张以俭养德、以静求学、以学广才,这三者是缺一不可的。志是成才的前提和基础,但志向的培养又必须修养道德,造就人才必须从静与俭的修养开始。

合作探究

“君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”这句话的核心是一个“静”字。“俭以养德”与“静”有何关系?

因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。

合作探究

作者写这封信的用意是什么 请从文中找出你喜欢的名句,并说说你摘录的理由.

劝勉儿子勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌怠惰险躁。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。这句话谈论了个人修养的问题,要实现自己的远大理想,就必须要注重道德修养,不追求名利,保持宁静的心态,集中精力去做事。

主题思想

劝勉儿子勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌荒唐险躁。文章概括了做人治学的经验,着重围绕一个“静”字加以论述,同时把失败归结为一个“躁”字,对比鲜明。

艺术特色

运用了正反对比的手法,观点鲜明,说理透彻。

运用对偶的写作手法,句子整齐,节奏感强,感情高昂。

主要运用了骈散结合的句式,增强了文章的节奏感。

巩固练习

选出下列说法不正确的一项是( )

A.本文选自《诸葛亮集》,作者诸葛亮,三国时蜀汉政治家、军事家。

B.本文是作者写给儿子的一封家信,表现了他对儿子的谆谆教诲和无限的期望。

C.作者开篇即以“君子之行’这种高标准的道德规范来要求儿子。

D. “静以修身”强调安静的环境对个人品德修养的重要作用。

D

巩固练习

下列对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.文中表达中心思想的关键句是非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

B.诸葛亮写这封信的用意是劝勉儿子勤学励志,需从淡泊宁静中下功夫,最忌荒唐险躁。

C.本文作者抓住一个“静”字, 围绕学习告诫儿子①淡泊:非淡泊无以明志,非宁静无以致远。②立志:非学无以广才,非志无以成学;③惜时:年与日驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

D.“俭以养德”是建立在静的基础上的美德。因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。

D

巩固练习

下列理解有误的一项是( )

A.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远’'诸葛亮告诉孩子要计划人生,不要事事讲求名利,才能够了解自己的志向。要静下来,才能够把将来细心计划妥当。

B.“夫学须静也,才须学也”诸葛亮告诉孩子宁静的环境对学习大有助益,当然配合专注的平静心境,就更加事半功倍。诸葛亮不是天才论的信徒,他相信才能是学习的结果。

C.“非学无以广才,非志无以成学”诸葛亮忠告孩子,人生的投资要想增值先要立志,不愿意努力学习,就不能够增加自己的才干。但学习的过程中,决心和毅力非常重要,因为缺乏了 意志力,就会半途而废。

D.“淫慢则不能励精”诸葛亮警告孩子做事要放松心态。

D

感谢聆听

诫子书

诸葛亮

新课导入——欣赏图片

新课导入

“丞相名垂汗简青,书台犹在谁复登”“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”“汉贼明大义,赤心贯苍穹” ……千古良相诸葛亮不但是陆游、文天祥笔下的精英忠魂,更是后人眼中的智慧化身。

他一生立志“兴复汉室,还于旧都”,为此鞠躬尽瘁,死而后已;他更以淡泊明志、宁静致远的高风亮节言传身教,惠及子女。今天让我们一起走进他的《诫子书》,聆听他对子女、后人的谆谆教诲。

学习目标

1.走进作者,了解创作的时代背景

2.把握全文的主要内容,积累文言知识

3.精读全文,学会鉴赏分析古文

4.总结和归纳全文表达的思想内涵

5.合作探究,巩固提升

作者简介

诸葛亮(181年-234年),字孔明,号卧龙,琅琊阳都(今山东省临沂市沂南县)人 ,三国时期蜀汉丞相,中国古代杰出的政治家、军事家、发明家、文学家。

诸葛亮散文代表作有《出师表》《诫子书》等。曾发明木牛流马、孔明灯等,并改造连弩,叫作诸葛连弩,可一弩十矢俱发。诸葛亮一生“鞠躬尽瘁,死而后已”,是中国传统文化中“忠臣”与“智者”的代表人物。

生平经历

诸葛亮早年随叔父诸葛玄到荆州,诸葛玄死后,诸葛亮就在隆中隐居。 刘备依附荆州刘表时三顾茅庐,诸葛亮向刘备提出占据荆州、益州,联合孙权共同对抗曹操的隆中对,刘备根据诸葛亮的策略,成功占领荆州、益州之地,与孙权、曹操形成三足鼎立之势。

章武元年,刘备称帝,任命诸葛亮为丞相。刘备伐吴于夷陵之战失败后,刘备于永安托孤于诸葛亮。刘禅继位后,封诸葛亮为武乡侯,领益州牧。

诸葛亮勤勉谨慎,大小政事必亲自处理,赏罚严明;与东吴联盟,改善和西南各族的关系;实行屯田政策,加强战备。前后五次北伐中原,但未能实现兴复汉室的目标。终因积劳成疾,于建兴十二年,病逝于五丈原,享年五十四岁 。后主刘禅追谥为“忠武侯”,后世常以“武侯”尊称。东晋桓温追封为“武兴王”。

创作背景

这篇文章当作于蜀汉后主建兴十二年(234),是诸葛亮晚年写给他八岁的儿子诸葛瞻的一封家书,诸葛亮一生为国,鞠躬尽瘁,死而后已。他为了蜀汉国家事业日夜操劳,顾不上亲自教育儿子,于是写下这篇书信告诫诸葛瞻。

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫:段首或句首发语词,引出下文的议论,无实在的意义。

君子:品德高尚的人。指操守、品德、品行。

淡泊:清静而不贪图功名利禄。内心恬淡,不慕名利。

明志:表明自己崇高的志向。

宁静:这里指安静,集中精神,不分散精力。

致远:实现远大目标。

原文翻译

德才兼备人的品行,是依靠内心安静精力集中来修养身心的,是依靠自律、俭朴的作风来培养德的。不看淡眼前的名利得失,心有杂念与纠结,就不会有明确坚定的志向;不能安静平和全神贯注地学习,就不能实现远大的理想。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

广才:增长才干。

成:达成,成就。

淫慢:过度的享乐,懈怠。

励精:尽心,专心,奋勉,振奋。

险躁:冒险急躁,狭隘浮躁。

治性:修性,养性。

原文翻译

学习必须身心宁静、专心致志,增长才干必须不断学习。不努力学习就不能增长才智,不明确志向就不能学有所成。追求过度享乐和怠惰散漫就不能振奋精神;莽撞草率、轻薄浮躁就不能陶冶性情。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

与:跟随。

驰:疾行,这里是增长的意思。

日:时间。

遂:于是,就。

接世:接触社会,承担事务,对社会有益。

穷庐:破房子。

将复何及:又怎么来得及。

原文翻译

年华随着光阴流逝,意志随着岁月消磨,最后就像枯枝败叶般一天天衰老下去,成了无所作为的人,大多对社会没有任何用处,到那时,困守在自家狭小的穷家破舍里,悲伤叹息,又怎么来得及呢!

合作探究

诸葛亮认为成才成学的条件是什么?

理想的人才必须具备三个基本条件:志、学、才。他主张以俭养德、以静求学、以学广才,这三者是缺一不可的。志是成才的前提和基础,但志向的培养又必须修养道德,造就人才必须从静与俭的修养开始。

合作探究

“君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”这句话的核心是一个“静”字。“俭以养德”与“静”有何关系?

因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。

合作探究

作者写这封信的用意是什么 请从文中找出你喜欢的名句,并说说你摘录的理由.

劝勉儿子勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌怠惰险躁。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。这句话谈论了个人修养的问题,要实现自己的远大理想,就必须要注重道德修养,不追求名利,保持宁静的心态,集中精力去做事。

主题思想

劝勉儿子勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌荒唐险躁。文章概括了做人治学的经验,着重围绕一个“静”字加以论述,同时把失败归结为一个“躁”字,对比鲜明。

艺术特色

运用了正反对比的手法,观点鲜明,说理透彻。

运用对偶的写作手法,句子整齐,节奏感强,感情高昂。

主要运用了骈散结合的句式,增强了文章的节奏感。

巩固练习

选出下列说法不正确的一项是( )

A.本文选自《诸葛亮集》,作者诸葛亮,三国时蜀汉政治家、军事家。

B.本文是作者写给儿子的一封家信,表现了他对儿子的谆谆教诲和无限的期望。

C.作者开篇即以“君子之行’这种高标准的道德规范来要求儿子。

D. “静以修身”强调安静的环境对个人品德修养的重要作用。

D

巩固练习

下列对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.文中表达中心思想的关键句是非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

B.诸葛亮写这封信的用意是劝勉儿子勤学励志,需从淡泊宁静中下功夫,最忌荒唐险躁。

C.本文作者抓住一个“静”字, 围绕学习告诫儿子①淡泊:非淡泊无以明志,非宁静无以致远。②立志:非学无以广才,非志无以成学;③惜时:年与日驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

D.“俭以养德”是建立在静的基础上的美德。因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。

D

巩固练习

下列理解有误的一项是( )

A.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远’'诸葛亮告诉孩子要计划人生,不要事事讲求名利,才能够了解自己的志向。要静下来,才能够把将来细心计划妥当。

B.“夫学须静也,才须学也”诸葛亮告诉孩子宁静的环境对学习大有助益,当然配合专注的平静心境,就更加事半功倍。诸葛亮不是天才论的信徒,他相信才能是学习的结果。

C.“非学无以广才,非志无以成学”诸葛亮忠告孩子,人生的投资要想增值先要立志,不愿意努力学习,就不能够增加自己的才干。但学习的过程中,决心和毅力非常重要,因为缺乏了 意志力,就会半途而废。

D.“淫慢则不能励精”诸葛亮警告孩子做事要放松心态。

D

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首