人教版必修2第21课二战后苏联的经济改革(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修2第21课二战后苏联的经济改革(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 591.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-14 16:45:39 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。第21课

二战后苏联经济改革赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革一、赫鲁晓夫改革(1894--1971)1.背景3

.片面发展重工业,导致国民经济比例严重失调。.农业集体化运动挫伤农民生产积极性.B. 1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台。A.斯大林模式弊端日益暴露:取消农产品义务交售制,实行收购制鼓励发展家庭副业,扩大农庄农场自主权大规模垦荒,提高粮食产量,提倡种玉米A.

农业措施42.改革内容:简便记忆:“收副自垦”B.工业措施:(勾书)简便记忆:“积极放权”3.结果:收效甚微,最终失败。 进步性:在一定程度上冲击了斯大林模式,打开

改革之门、具有探索性和开创性精神。 局限性:对斯大林模式的弊端缺乏科学认识,

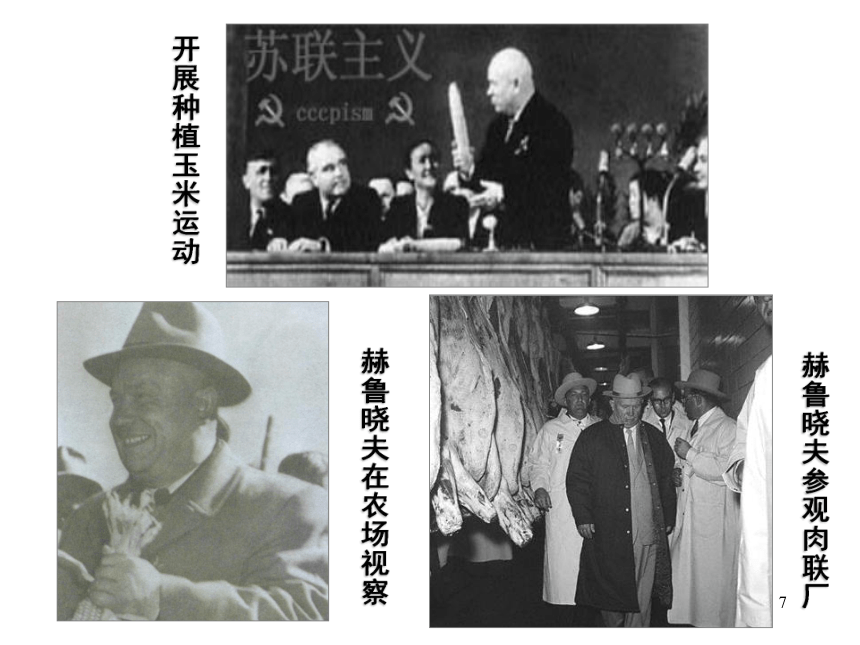

无法从根本上突破这一模式。4.评价:开展种植玉米运动赫鲁晓夫在农场视察赫鲁晓夫参观肉联厂7材料一:

从总体上说,赫鲁晓夫改革只是在斯大林模式的范围内,对斯大林模式的明显不适应部分进行改革,赫鲁晓夫本人最终也被迫下台。因此,赫鲁晓夫改革是一次失败的改革。

材料二:

以“一半是失败了,因而也就有另一半是成功”这种较长远的政治眼光看来,诸如赫鲁晓夫这样伟大的革新者们,只有在当他们的经历成为历史以后,才能得到我们充分理解和尊敬。8二、勃列日涅夫改革9勃列日涅夫

(1906-1982) 1977年,他发动了侵略阿富汗的战争。曾经被毛泽东斥责为“苏联修正主义叛徒集团”的首脑。10

重点放在工业方面,

注重发展与军事有关的工业。1.改革内容:(勾书)恢复.......加强.......扩大.......刺激.......11苏联和美国在1968、1978年的军事实力对比 苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两为科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%.

——《世界现代史》二、勃列日涅夫改革132.结果:改革前期经济有所发展;

改革后期经济逐渐停滞: 20世纪70年代苏联为了维持超级大国地位,注重发展苏联的重工业,特别是与军事有关的工业部门,但军备竞赛导致经济负担不断增长,改革呈现停滞和下降趋势,进入僵化状态,苏联社会陷入因境。三、戈尔巴乔夫改革(1986-1990)1414戈尔巴乔夫

(1931—?)15 前期改革重点在经济领域:

20世纪80年代中期,社会动荡、

经济下滑、人民生活水平下降。(勾书)1.改革背景:2.改革内容:简便记忆:“经管指导所有租包” 就是用经济管理方法代替原来的行政命令,实际上承认市场对经济的调节作用.

后期改革重点在政治领域:"推行人道的民主的社会主义" .不再把马克思列宁主义

作为党的指导思想。 .实行多党制取代共产党的领导,

以议会制度取代苏维埃制度。 首先提出“人道的、民主的社会主义”以取代科学社会主义作为指导思想。

在实践中主张“公开性,民主化和社会主义意识形态多元化”——这些造成了人们思想的混乱。民族主义势力泛滥,民族矛盾激化。苏共内部产生严重分歧,各派之间的斗争日趋激烈和公开化,苏联的政治经济形势迅速恶化。

1990年苏联人民代表大会通过决议,从宪法中删去关于共产党领导作用的条文。戈尔巴乔夫的政治改革:背离社会主义方向17八一九事件,又称“苏联政变”、“八月政变”,是指1991年8月19日至8月21日在苏联发生的一次政变。1991年8月19日苏联副总统亚纳耶夫发布命令宣布戈尔巴乔夫由于健康原因已不能履行总统职务,自即日起由他本人代行总统职务,同时宣布成立国家紧急状态委员会,行使国家全部权力。此次政变在短短三天内便瓦解,并且戈尔巴乔夫恢复权力。此事件粉碎了戈尔巴乔夫对苏联可至少在一较松散体制下维持一体的希望,并实际上加速了苏联解体。八·一九事件 苏共在生死存亡的关头,未能得到人民包括1000多万苏共党员的积极响应,军队也拒绝执行命令,甚至发生倒戈。191991年月12月25日20苏联解体3.改革结果: 经济不断滑坡,人民生活水平继续下降;

导致苏联解体(1922—1991年)。(勾书)4.失败原因: 缺乏宏观决策和相应的配套措施;

未放弃苏联传统做法,继续优先发展重工业。(勾书)失败

二战后苏联经济改革赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革一、赫鲁晓夫改革(1894--1971)1.背景3

.片面发展重工业,导致国民经济比例严重失调。.农业集体化运动挫伤农民生产积极性.B. 1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台。A.斯大林模式弊端日益暴露:取消农产品义务交售制,实行收购制鼓励发展家庭副业,扩大农庄农场自主权大规模垦荒,提高粮食产量,提倡种玉米A.

农业措施42.改革内容:简便记忆:“收副自垦”B.工业措施:(勾书)简便记忆:“积极放权”3.结果:收效甚微,最终失败。 进步性:在一定程度上冲击了斯大林模式,打开

改革之门、具有探索性和开创性精神。 局限性:对斯大林模式的弊端缺乏科学认识,

无法从根本上突破这一模式。4.评价:开展种植玉米运动赫鲁晓夫在农场视察赫鲁晓夫参观肉联厂7材料一:

从总体上说,赫鲁晓夫改革只是在斯大林模式的范围内,对斯大林模式的明显不适应部分进行改革,赫鲁晓夫本人最终也被迫下台。因此,赫鲁晓夫改革是一次失败的改革。

材料二:

以“一半是失败了,因而也就有另一半是成功”这种较长远的政治眼光看来,诸如赫鲁晓夫这样伟大的革新者们,只有在当他们的经历成为历史以后,才能得到我们充分理解和尊敬。8二、勃列日涅夫改革9勃列日涅夫

(1906-1982) 1977年,他发动了侵略阿富汗的战争。曾经被毛泽东斥责为“苏联修正主义叛徒集团”的首脑。10

重点放在工业方面,

注重发展与军事有关的工业。1.改革内容:(勾书)恢复.......加强.......扩大.......刺激.......11苏联和美国在1968、1978年的军事实力对比 苏联为在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两为科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%.

——《世界现代史》二、勃列日涅夫改革132.结果:改革前期经济有所发展;

改革后期经济逐渐停滞: 20世纪70年代苏联为了维持超级大国地位,注重发展苏联的重工业,特别是与军事有关的工业部门,但军备竞赛导致经济负担不断增长,改革呈现停滞和下降趋势,进入僵化状态,苏联社会陷入因境。三、戈尔巴乔夫改革(1986-1990)1414戈尔巴乔夫

(1931—?)15 前期改革重点在经济领域:

20世纪80年代中期,社会动荡、

经济下滑、人民生活水平下降。(勾书)1.改革背景:2.改革内容:简便记忆:“经管指导所有租包” 就是用经济管理方法代替原来的行政命令,实际上承认市场对经济的调节作用.

后期改革重点在政治领域:"推行人道的民主的社会主义" .不再把马克思列宁主义

作为党的指导思想。 .实行多党制取代共产党的领导,

以议会制度取代苏维埃制度。 首先提出“人道的、民主的社会主义”以取代科学社会主义作为指导思想。

在实践中主张“公开性,民主化和社会主义意识形态多元化”——这些造成了人们思想的混乱。民族主义势力泛滥,民族矛盾激化。苏共内部产生严重分歧,各派之间的斗争日趋激烈和公开化,苏联的政治经济形势迅速恶化。

1990年苏联人民代表大会通过决议,从宪法中删去关于共产党领导作用的条文。戈尔巴乔夫的政治改革:背离社会主义方向17八一九事件,又称“苏联政变”、“八月政变”,是指1991年8月19日至8月21日在苏联发生的一次政变。1991年8月19日苏联副总统亚纳耶夫发布命令宣布戈尔巴乔夫由于健康原因已不能履行总统职务,自即日起由他本人代行总统职务,同时宣布成立国家紧急状态委员会,行使国家全部权力。此次政变在短短三天内便瓦解,并且戈尔巴乔夫恢复权力。此事件粉碎了戈尔巴乔夫对苏联可至少在一较松散体制下维持一体的希望,并实际上加速了苏联解体。八·一九事件 苏共在生死存亡的关头,未能得到人民包括1000多万苏共党员的积极响应,军队也拒绝执行命令,甚至发生倒戈。191991年月12月25日20苏联解体3.改革结果: 经济不断滑坡,人民生活水平继续下降;

导致苏联解体(1922—1991年)。(勾书)4.失败原因: 缺乏宏观决策和相应的配套措施;

未放弃苏联传统做法,继续优先发展重工业。(勾书)失败

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势