鲁教版(五四制)九年级全册《3.2 海水“晒盐”》同步练习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)九年级全册《3.2 海水“晒盐”》同步练习卷(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 146.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-22 17:13:30 | ||

图片预览

文档简介

鲁版九年级全册《3.2 海水“晒盐”》同步练习卷

一、单选题(共9题;共18分)

1.(2分)下列操作正确的是( )

A.过滤时,液面要高于滤纸边缘

B.过滤时,要用玻璃棒在漏斗中不时地搅拌,加快过滤速度

C.滤纸边缘要低于漏斗口

D.一杯浑浊的液体,过滤时只能一次性倒入过滤器中过滤

2.(2分)甲、乙两种固体的溶解度曲线如图所示.下列说法中,正确的是( )

A.20℃时,甲溶液中溶质的质量分数一定等于乙溶液中溶质的质量分数

B.40℃时,分别在100 g水中加入40 g 甲、乙物质,所得溶液溶质的质量分数相等

C.一定温度下将甲、乙两物质的饱和溶液降温都可以转化为不饱和溶液

D.20℃时甲、乙的饱和溶液所含溶质的质量相等

3.(2分)如图是甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线.下列说法错误的是( )

A.t1℃时,甲、丙两种物质的饱和溶液溶质质量分数相同

B.t2℃时,30g甲加入到50g水中充分溶解,所得溶液中溶质质量分数为37.5%

C.要从甲物质的饱和溶液中获得晶体甲,可以采用降温的方法

D.将三种物质的饱和溶液从t2℃降温至t1℃,所得溶液中溶质质量分数乙>甲>丙

4.(2分)下列除去杂质的方法正确的是( )

A.除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末,收集气体

B.除去CaO中的少量CaCO3:加入足量稀盐酸,充分反应

C.除去KCl溶液中的少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤

D.除去Cu(NO3)2溶液中的少量AgNO3:加入足量铜粉,充分反应后过滤

5.(2分)下列除杂设计(括号内为杂质)正确的是( )

序号 物 质 选用试剂 操 作

A CO2(HCl) NaOH溶液 洗气

B CaO(CaCO3) H2O 加入足量的水,充分溶解,过滤

C KNO3溶液(K2CO3) 稀盐酸 加入适量的盐酸至不再产生气泡为止

D NaCl溶液(CaCl2) ①Na2CO3溶液②稀盐酸 先加入过量试剂①,过滤;再向滤液中加入适量试剂②

A.A B.B C.C D.D

6.(2分)下列除去杂质的方法中正确的是( )

选项 物质(杂质) 除去杂质的方法

A CO2(CO) 通入O2,点燃

B NaCl(KNO3) 溶解、蒸发、结晶

C K2MnO4(KMnO4) 加热

D CaCO3(CaO) 溶解、过滤

A.A B.B C.C D.D

7.(2分)除去下列物质中混有的少量杂质,所选用的试剂及操作方法不正确的是( )

序号 物质 杂质(少量) 试剂和操作方法

A O2 H2O蒸汽 通过浓H2SO4

B 稀盐酸 稀硫酸 加入过量BaCl2溶液,过滤

C Na2CO3粉末 NaHCO3粉末 加热

D KNO3溶液 Ba(NO3)2溶液 加入适量的Na2SO4溶液,过滤

A.A B.B C.C D.D

8.(2分)某温度时,固体A的溶解度为25g.则在该温度下,A的饱和溶液中,溶质质量(a)、溶剂质量(b)和溶液质量(c)具有的关系是( )

A.c:b=4:5 B.a:c=l:5 C.a:b=l:3 D.b:c=3:4

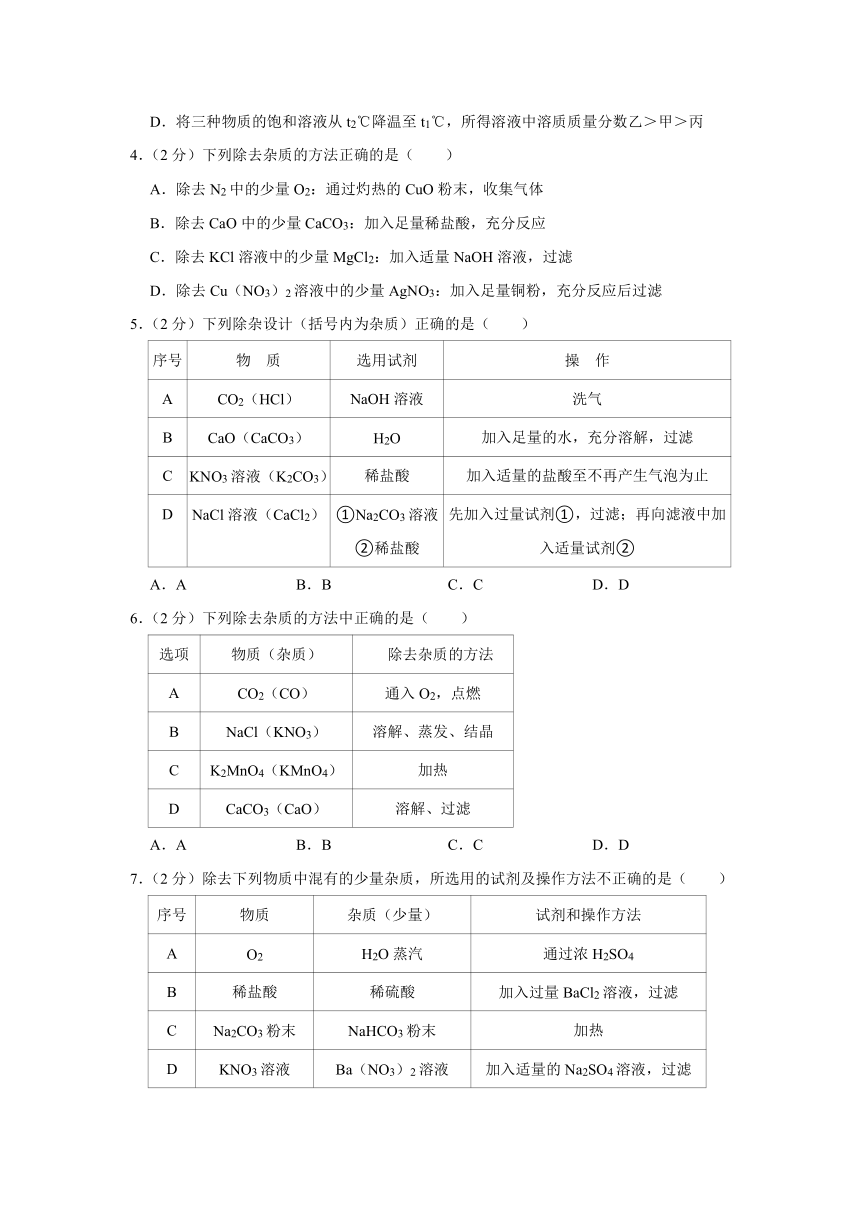

9.(2分)小明将取来的黄河水样品倒入烧杯中,静置后,用如图所示装置进行过滤,请判断下列说法中错误的是( )

A.改正图中的一处错误:过滤时滤纸的边缘要略低于漏斗的边缘

B.指出图中的另一处错误:倾倒液体的烧杯没有靠在玻璃棒上

C.漏斗的下端没有紧靠烧杯的内壁可导致滤液溅出

D.将该图改进后过滤得到的水是纯水,不含任何杂质

二、填空题(共5题;共19分)

10.(2分)如图是甲、乙两种物质的溶解度曲线,下列说法正确的是 .

A.甲的溶解度大于乙的溶解度

B.t1℃时等质量甲、乙两物质的饱和溶液中溶质质量相等

C.t2℃时等质量甲、乙两物质的饱和溶液降温至t1℃时,两溶液中溶质质量分数相等

D.氧气的溶解度随温度变化的规律与图中的 (填“甲”或“乙”)相似.

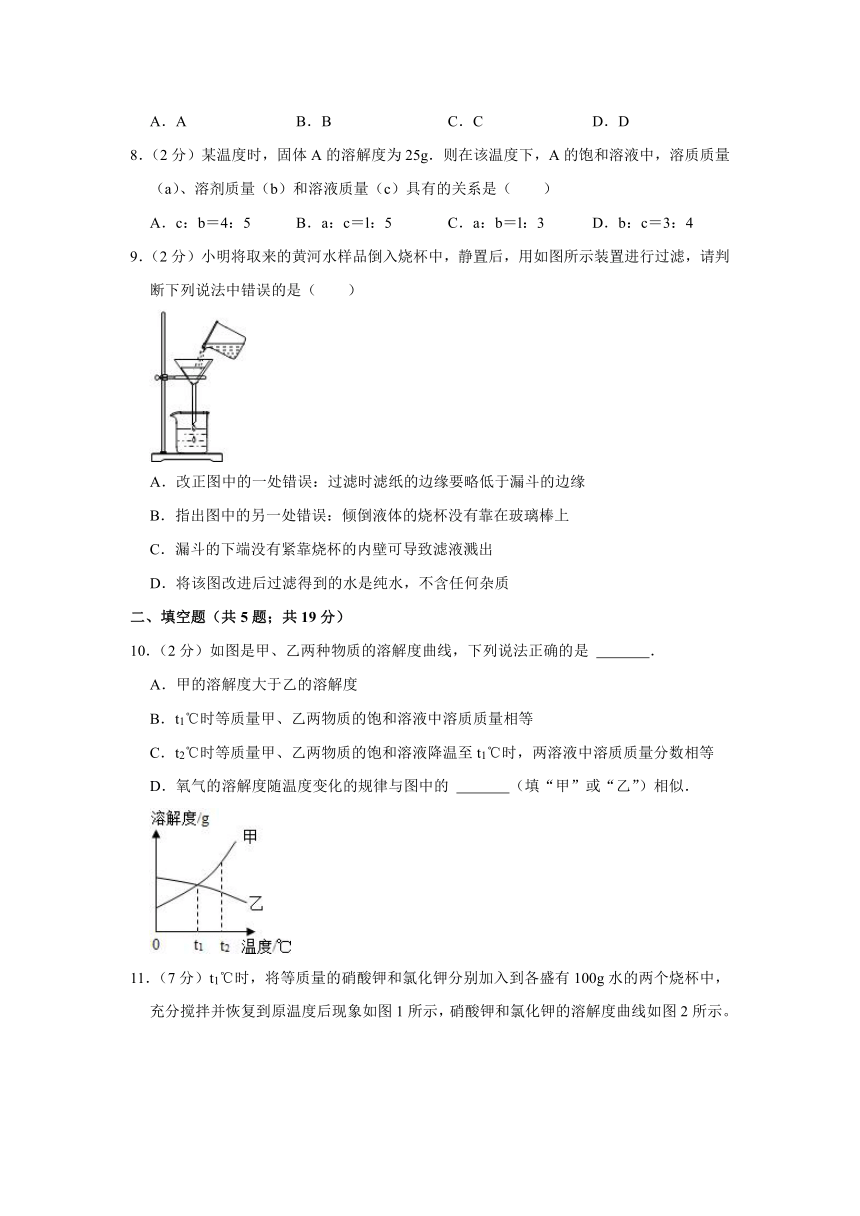

11.(7分)t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾分别加入到各盛有100g水的两个烧杯中,充分搅拌并恢复到原温度后现象如图1所示,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线如图2所示。

①t1℃时,KNO3的溶解度是 g/100g 水;

②烧杯甲中溶液是否达到饱和状态? (填“是”“否”或“无法判断”) 其中溶解的溶质是 ;

③两种物质中溶解度受温度的变化影响较大的是 ,若要提纯混有少量KCl的KNO3,采用的方法是 ;

④将t1℃时50g硝酸钾的饱和溶液稀释成10%的溶液,需加水 g;

⑤关于图中烧杯内的物质,下列说法错误的是 ;

A.烧杯甲中溶液溶质的质量分数大于烧杯乙中溶液溶质的质量分数

B.温度升高到t2℃时,烧杯乙中固体一定全溶解,并成为不饱和溶液(不考虑水的蒸发)

C.将两个烧杯中的溶液混合,充分搅拌后,烧杯中一定还有剩余固体

D.将温度升高到t2℃时,两烧杯内溶液中溶质的质量分数相等(不考虑水的蒸发)

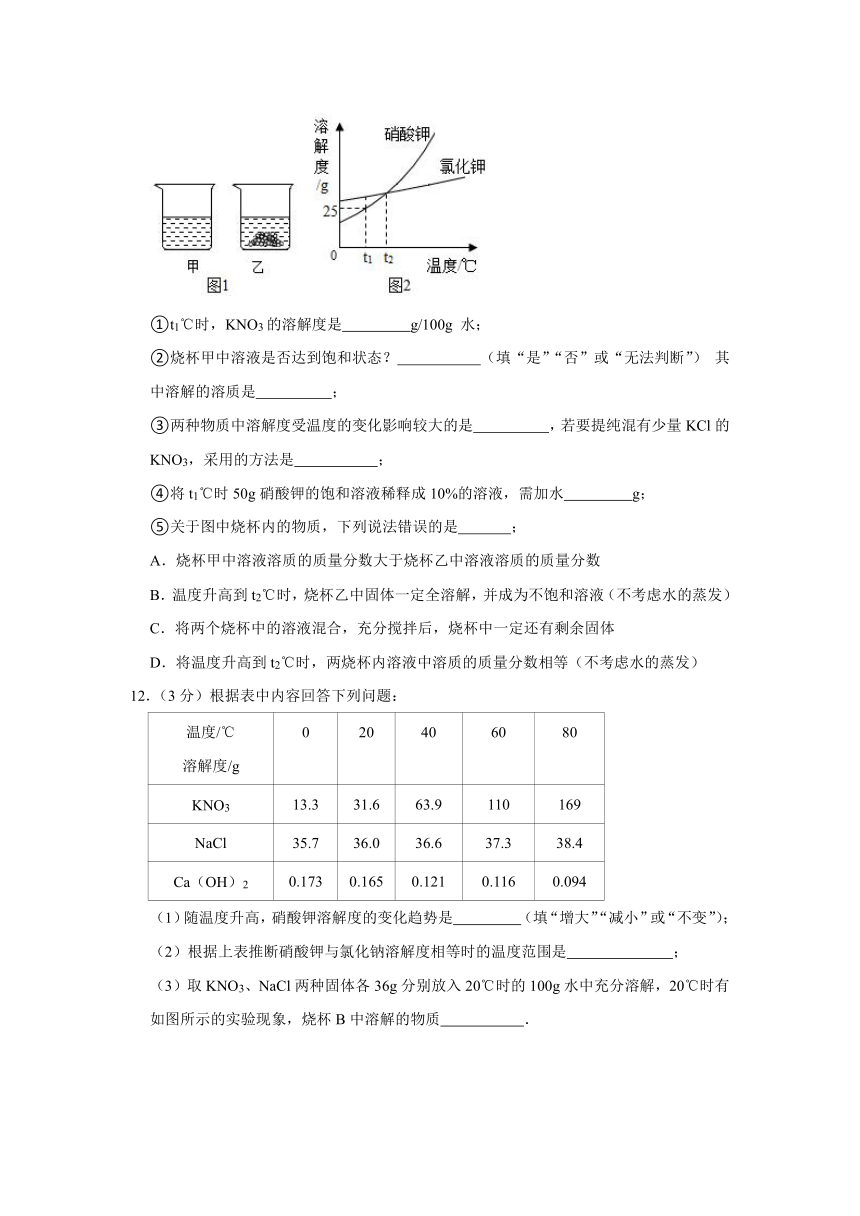

12.(3分)根据表中内容回答下列问题:

温度/℃溶解度/g 0 20 40 60 80

KNO3 13.3 31.6 63.9 110 169

NaCl 35.7 36.0 36.6 37.3 38.4

Ca(OH)2 0.173 0.165 0.121 0.116 0.094

(1)随温度升高,硝酸钾溶解度的变化趋势是 (填“增大”“减小”或“不变”);

(2)根据上表推断硝酸钾与氯化钠溶解度相等时的温度范围是 ;

(3)取KNO3、NaCl两种固体各36g分别放入20℃时的100g水中充分溶解,20℃时有如图所示的实验现象,烧杯B中溶解的物质 .

13.(4分)溶解度与溶解性的关系:

20℃溶解度 溶解性

<0.01g

0.01g~1g

1g~10g

>10g

14.(3分)如图是A、B、C(均不含结晶水)三种物质的溶解度曲线,请据图回答下列问题.

(1)在40℃时,A、B、C三种物质的溶解度由大到小的关系是 (物质间用“>”连接);

(2)将30℃的三种物质的饱和溶液冷却到20℃后,所得溶液中溶质的质量分数由小到大的关系是: (物质间用“<”连接);

(3)现有一定质量的B溶液,将该溶液在50℃下恒温蒸发10克水后析出了2克B晶体,再恒温蒸发5克水后,又析出了2克B晶体,则B物质在50℃时的溶解度是: .

三、综合题(共3题;共14分)

15.(4分)如图是甲、乙两种固体物质在水中的溶解度曲线.

(1)t1℃时,甲的溶解度 乙的溶解度(填“<”、“>”或“=”).

(2)将t2℃时甲、乙的饱和溶液分别升温至t3℃,甲溶液中溶质的质量分数将 (填“增大”、“减小”或“不变”下同).乙溶液中溶质的质量分数将 .

(3)t2℃时,甲的饱和溶液中溶质的质量m甲与乙的饱和溶液中溶质的质量m乙相比较,两者的大小关系是 (选填序号).

A、m甲>m乙 B、m甲<m乙 C、m甲=m乙 D、不确定.

16.(4分)小明同学取少量浑浊的河水倒入烧杯中,先加入少量明矾粉末搅拌溶解,静置一会儿,过滤.请回答:

(1)过滤时所需要的玻璃仪器是 .

(2)过滤过程中发现过滤速度很慢,原因可能是 .

(3)过滤后观察发现,滤液仍浑浊,可能的原因是什么?(写出2条即可)

17.(2分)在粗盐提纯的实验中,过滤后的食盐水仍含有CaCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液;②加入稍过量的BaCl2溶液;③滴入稀盐酸至无气泡产生:④过滤

(1)请填写出合理的操作顺序 (填步骤序号)

(2)步骤①所发生反应的化学方程式 .

四、实验探究题(共1题;共7分)

18.(7分)实验室欲除去粗盐中混有的少量不溶性杂质,请回答下列有关问题:

(1)其中有错误的操作步骤是 (填序号) 错误为 .

(2)上述BCD三个步骤中都须使用的一种仪器是 .

(3)该仪器在粗盐提纯步骤D中的作用是 ,过滤的液体浑浊的原因是 .

(4)停止加热时时间是 (填序号).

A.蒸发皿中液体完全蒸干时 B.蒸发皿中出现较多量固体时.

参考答案与试题解析

一、单选题(共9题;共18分)

1.【解答】解:A、过滤时,液面要始终低于滤纸边缘,故选项说法错误。

B、用玻璃棒搅动漏斗里的液体,容易把滤纸弄破,起不到过滤的作用,故选项说法错误。

C、过滤时,滤纸边缘要低于漏斗口,故选项说法正确。

D、一杯浑浊的液体,过滤时倒入过滤器中过滤时,液面要始终低于滤纸边缘,不一定一次性倒入,故选项说法错误。

故选:C。

2.【解答】解:A、20℃时甲、乙物质的溶解度相同,所以20℃时,甲饱和溶液中溶质的质量分数一定等于乙饱和溶液中溶质的质量分数,如果不饱和溶液就无法判断,故A错误;

B、40℃时甲、乙物质的溶解度分别为40g、50g,所以40℃时,分别在100 g水中加入40 g 甲、乙物质,都会全部溶解,所以所得溶液溶质的质量分数相等,故B正确;

C、甲、乙物质的溶解度随温度的降低而减小,所以一定温度下将甲、乙两物质的饱和溶液降温都不可以转化为不饱和溶液,故C错误;

D、20℃时甲、乙的饱和溶液的质量不一定相等,所以20℃时甲、乙的饱和溶液所含溶质的质量不一定相等,故D错误。

故选:B。

3.【解答】解:A、t1℃时,甲、丙两种物质的饱和溶液溶质质量分数相同正确,因为它们在该温度下有交点,正确但不符合题意,故选项错误;

B、t2℃时,甲的溶解度是50g,因此30g甲加入到50g水中充分溶解,所得溶液中溶质质量分数=,不是37.5%,错误符合题意,故选项正确;

C、要从甲物质的饱和溶液中获得晶体甲,可以采用降温的方法正确,因为甲的溶解度受温度的影响比较大,正确但不符合题意,故选项错误;

D、将三种物质的饱和溶液从t2℃降温至t1℃,所得溶液中溶质质量分数乙>甲>丙正确,因为降温后乙的溶解度大于甲,丙由饱和变为不饱和,还是最小,正确但不符合题意,故选项错误;

故选:B。

4.【解答】解:A、除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末,收集气体;不正确,因为氧气和氧化铜不反应,不能把杂质除去。

B、除去CaO中的少量CaCO3:加入足量稀盐酸,充分反应;不正确,因为稀盐酸和氧化钙也能反应,会把原物质除掉。

C、除去KCl溶液中的少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤;不正确,虽然能把杂质除去,但会带入新的杂质氯化钠。

D、除去Cu(NO3)2溶液中的少量AgNO3:加入足量铜粉,充分反应后过滤;正确,根据金属活动性,铜能把银从硝酸银溶液中置换出来。

故选:D。

5.【解答】解:A、CO2和HCl气体均能与NaOH溶液反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

B、CaO能与水反应生成氢氧化钙,碳酸钙难溶于水,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

C、K2CO3能与稀盐酸反应生成氯化钾、水和二氧化碳,能除去杂质但引入了新的杂质氯化钾,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

D、CaCl2能与过量的Na2CO3溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,过滤;过量的碳酸钠能与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,再向滤液中加入适量稀盐酸,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确。

故选:D。

6.【解答】解:A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故选项所采取的方法错误。

B、KNO3和NaCl的溶解度受温度的影响不同,硝酸钾溶解度受温度影响较大,而氯化钠受温度影响较小,所以可采取加热水溶解配成饱和溶液、冷却热饱和溶液使KNO3先结晶出来、再过滤、蒸发结晶的方法;故选项所采取的方法正确。

C、KMnO4在加热时生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,能除去杂质但引入了新的杂质二氧化锰,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

D、CaO能与水反应生成氢氧化钙(微溶于水),碳酸钙难溶于水,过滤不能除去生成的氢氧化钙,故选项所采取的方法错误。

故选:B。

7.【解答】解:A、浓H2SO4具有吸水性,且不与氧气反应,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确。

B、稀硫酸能与过量BaCl2溶液反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,能除去杂质但引入了新的杂质氯化钡(过量的),不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

C、NaHCO3粉末在加热条件下生成碳酸钠、水和二氧化碳,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确。

D、Ba(NO3)2溶液能与适量的Na2SO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和硝酸钠,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确。

故选:B。

8.【解答】解:某温度时,固体A的溶解度为25g,其涵义是某温度时,100g水中最多溶解25g该物质,溶液达到饱和状态。

A、在该温度下,c:b=(25g+100g):100g=5:4,故选项说法错误。

B、在该温度下,a:c=25g:(25g+100g)=1:5,故选项说法正确。

C、在该温度下,a:b=25g:100g=1:4,故选项说法错误。

D、在该温度下,b:c=100g:(25g+100g)=4:5,故选项说法错误。

故选:B。

9.【解答】解:A、正确 若滤纸边缘高于漏斗边缘的话,滤纸容易破损。

B、正确 过滤时要用玻璃棒引流

C、正确 漏斗下端的管口要紧靠烧杯内壁,否则会造成液滴飞溅。

D、错误 过滤只能除去水中的不溶性杂质,水中还含有许多可溶性杂质

故选:D。

二、填空题(共5题;共19分)

10.【解答】解:A、在同一温度下比较不同物质的溶解度的大小,没有提温度,不能比较溶解度的大小,错误;

B、t1℃时,甲和乙的溶解度相等,故等质量甲、乙两物质的饱和溶液中溶质质量相等,正确;

C、t2℃时等质量甲、乙两物质的饱和溶液降温至t1℃时,乙的溶解度随温度的降低而增大,故溶液组成不变,其溶质质量分数与t2℃时相同,而甲由于析出晶体,溶质质量分数是t1℃饱和溶液的溶质质量分数,根据图示可以看出,是甲的大于乙,错误;

D、氧气是气体,溶解度随温度的升高而减小,故与乙的溶解度曲线相似;

故填:B,乙.

11.【解答】解:①t1℃时,KNO3的溶解度是25g/100g水;故答案为:25;

②烧杯甲中溶液无法判断否达到饱和状态,根据图1、图2可知,甲中溶解的溶质是氯化钾;故答案为:无法判断;氯化钾;

③两种物质中溶解度受温度的变化影响较大的是硝酸钾,若要提纯混有少量KCl的KNO3,采用的方法是降温结晶;故答案为:硝酸钾;降温结晶;

④将t1℃时,50g硝酸钾的饱和溶液稀释成10%的溶液,设需加水的质量为x,50g×=(50g+x)×10%,x=50g;故答案为:50;

⑤关于图中烧杯内的物质,下列说法错误的是:将两个烧杯中的溶液混合,充分搅拌后,烧杯中一定还有剩余固体错误,可能全部溶解;故答案为:C;

12.【解答】解:(1)根据表格可以看出,硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,故填:增大;

(2)根据表格可以看出,在温度在20℃~40℃范围之内时,硝酸钾与氯化钠溶解度相等,故填:20℃~40℃;

(3)20℃时氯化钠的溶解度为36g,硝酸钾的溶解度为31.6g,加入的100g水中充分溶解,氯化钠全部溶解,故B中是氯化钠,故填:NaCl.

13.【解答】解:在20℃时的溶解度来确定的,若溶解度大于10g,属于易溶物质.溶解度在1g~10g之间的,属于可溶物质.溶解度在0.01g~1g之间的,属于微溶物质.溶解度小于0.01g的,属于不溶物质,故填:

20℃溶解度 溶解性

<0.01g 不溶

0.01g~1g 微溶

1g~10g 可溶

>10g 易溶

14.【解答】解:(1)由溶解度曲线可知:在40℃时,A、B、C三种物质的溶解度由大到小的关系是A>B>C;故答案为:A>B>C;

(2)将30℃的三种物质的饱和溶液冷却到20℃后,所得溶液中溶质的质量分数由小到大的关系是C<A<B,因为降温后B的大于A的,C的溶解度还是最小;故答案为:C<A<B;

(3)设B物质在50℃时的溶解度是x,,x=40g;故答案为:40g;

三、综合题(共3题;共14分)

15.【解答】解:(1)由溶解度曲线可知,t1℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度.

故填:<.

(2)将t2℃时甲、乙的饱和溶液分别升温至t3℃,甲溶液变成不饱和溶液,溶质质量不变,溶剂质量不变,则溶质的质量分数不变;

乙溶液仍然是饱和溶液,但是溶质析出了一部分,溶质质量减小,溶液质量减小,溶质的质量分数将减小.

故填:不变;减小.

(3)t2℃时,虽然甲、乙两种物质的溶解度相等,但是不知道甲、乙两种饱和溶液的质量大小,因此无法判断溶质质量的大小.

故填:D.

16.【解答】解:(1)过滤是把不溶于液体的固体与液体分离的一种方法,过滤时所需要的仪器和用品是铁架台、漏斗、烧杯、玻璃棒、滤纸.其中玻璃仪器是漏斗、烧杯、玻璃棒.

(2)实验过程中发现过滤速度较慢,可能的原因是固体颗粒阻碍了液体通过滤纸孔隙,还可能是滤纸没紧贴漏斗内壁,中间留有气泡或滤纸的规格不对等.

(3)过滤后滤液仍浑浊,可能原因是滤纸破损(会使得液体中的不溶物进入下面的烧杯,从而使得滤液浑浊)、液面高于滤纸边缘(会使部分液体未经过滤纸的过滤直接流下,该操作会使滤液仍然浑浊)或盛接滤液的烧杯不干净等.

故答案为:(1)漏斗、烧杯、玻璃棒;

(2)固体颗粒阻碍了液体通过滤纸孔隙,还可能是滤纸没紧贴漏斗内壁,中间留有气泡或滤纸的规格不对等;

(3)滤纸破损、液面高于滤纸边缘.

17.【解答】解:(1)硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡溶液可以将硫酸根离子沉淀;钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入过量的碳酸钠溶液转化为沉淀,但是加入碳酸钠溶液要放在加入的氯化钡溶液之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡;完全反应后,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的碳酸根离子,所以正确的顺序为:②①④③.

(2)步骤①中,碳酸钠能与氯化钙、过量的氯化钡溶液反应,分别生成碳酸钙沉淀和氯化钠、碳酸钡沉淀和氯化钠,所发生反应的化学方程式分别为CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl.

故答案为:(1)②①④③;(2)CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl.

四、实验探究题(共1题;共7分)

18.【解答】解:(1)过滤液体时,要注意“一贴、二低、三靠”的原则,图中缺少玻璃棒引流、漏斗下端没有紧靠在烧杯内壁上.

(2)BCD三个步骤分别是溶解、过滤、蒸发,三个步骤中都须使用的一种仪器是玻璃棒.

(3)D是蒸发操作,玻璃棒的作用是搅拌,防止局部温度过高,造成液体飞溅.

过滤后发现滤液仍然浑浊,可能原因是滤纸破损(会使得液体中的不溶物进入下面的烧杯,从而使得滤液浑浊)、液面高于滤纸边缘(会使部分液体未经过滤纸的过滤直接流下,该操作会使滤液仍然浑浊)或盛接滤液的烧杯不干净等.

(4)蒸发时,待蒸发皿中出现较多量的固体时,应停止加热,利用余热将剩余液体蒸干.

故答案为:(1)C;缺少玻璃棒引流、漏斗下端没有紧靠在烧杯内壁上;(2)玻璃棒;(3)搅拌,防止局部温度过高,造成液体飞溅;滤纸破损等;(4)B.

一、单选题(共9题;共18分)

1.(2分)下列操作正确的是( )

A.过滤时,液面要高于滤纸边缘

B.过滤时,要用玻璃棒在漏斗中不时地搅拌,加快过滤速度

C.滤纸边缘要低于漏斗口

D.一杯浑浊的液体,过滤时只能一次性倒入过滤器中过滤

2.(2分)甲、乙两种固体的溶解度曲线如图所示.下列说法中,正确的是( )

A.20℃时,甲溶液中溶质的质量分数一定等于乙溶液中溶质的质量分数

B.40℃时,分别在100 g水中加入40 g 甲、乙物质,所得溶液溶质的质量分数相等

C.一定温度下将甲、乙两物质的饱和溶液降温都可以转化为不饱和溶液

D.20℃时甲、乙的饱和溶液所含溶质的质量相等

3.(2分)如图是甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线.下列说法错误的是( )

A.t1℃时,甲、丙两种物质的饱和溶液溶质质量分数相同

B.t2℃时,30g甲加入到50g水中充分溶解,所得溶液中溶质质量分数为37.5%

C.要从甲物质的饱和溶液中获得晶体甲,可以采用降温的方法

D.将三种物质的饱和溶液从t2℃降温至t1℃,所得溶液中溶质质量分数乙>甲>丙

4.(2分)下列除去杂质的方法正确的是( )

A.除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末,收集气体

B.除去CaO中的少量CaCO3:加入足量稀盐酸,充分反应

C.除去KCl溶液中的少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤

D.除去Cu(NO3)2溶液中的少量AgNO3:加入足量铜粉,充分反应后过滤

5.(2分)下列除杂设计(括号内为杂质)正确的是( )

序号 物 质 选用试剂 操 作

A CO2(HCl) NaOH溶液 洗气

B CaO(CaCO3) H2O 加入足量的水,充分溶解,过滤

C KNO3溶液(K2CO3) 稀盐酸 加入适量的盐酸至不再产生气泡为止

D NaCl溶液(CaCl2) ①Na2CO3溶液②稀盐酸 先加入过量试剂①,过滤;再向滤液中加入适量试剂②

A.A B.B C.C D.D

6.(2分)下列除去杂质的方法中正确的是( )

选项 物质(杂质) 除去杂质的方法

A CO2(CO) 通入O2,点燃

B NaCl(KNO3) 溶解、蒸发、结晶

C K2MnO4(KMnO4) 加热

D CaCO3(CaO) 溶解、过滤

A.A B.B C.C D.D

7.(2分)除去下列物质中混有的少量杂质,所选用的试剂及操作方法不正确的是( )

序号 物质 杂质(少量) 试剂和操作方法

A O2 H2O蒸汽 通过浓H2SO4

B 稀盐酸 稀硫酸 加入过量BaCl2溶液,过滤

C Na2CO3粉末 NaHCO3粉末 加热

D KNO3溶液 Ba(NO3)2溶液 加入适量的Na2SO4溶液,过滤

A.A B.B C.C D.D

8.(2分)某温度时,固体A的溶解度为25g.则在该温度下,A的饱和溶液中,溶质质量(a)、溶剂质量(b)和溶液质量(c)具有的关系是( )

A.c:b=4:5 B.a:c=l:5 C.a:b=l:3 D.b:c=3:4

9.(2分)小明将取来的黄河水样品倒入烧杯中,静置后,用如图所示装置进行过滤,请判断下列说法中错误的是( )

A.改正图中的一处错误:过滤时滤纸的边缘要略低于漏斗的边缘

B.指出图中的另一处错误:倾倒液体的烧杯没有靠在玻璃棒上

C.漏斗的下端没有紧靠烧杯的内壁可导致滤液溅出

D.将该图改进后过滤得到的水是纯水,不含任何杂质

二、填空题(共5题;共19分)

10.(2分)如图是甲、乙两种物质的溶解度曲线,下列说法正确的是 .

A.甲的溶解度大于乙的溶解度

B.t1℃时等质量甲、乙两物质的饱和溶液中溶质质量相等

C.t2℃时等质量甲、乙两物质的饱和溶液降温至t1℃时,两溶液中溶质质量分数相等

D.氧气的溶解度随温度变化的规律与图中的 (填“甲”或“乙”)相似.

11.(7分)t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾分别加入到各盛有100g水的两个烧杯中,充分搅拌并恢复到原温度后现象如图1所示,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线如图2所示。

①t1℃时,KNO3的溶解度是 g/100g 水;

②烧杯甲中溶液是否达到饱和状态? (填“是”“否”或“无法判断”) 其中溶解的溶质是 ;

③两种物质中溶解度受温度的变化影响较大的是 ,若要提纯混有少量KCl的KNO3,采用的方法是 ;

④将t1℃时50g硝酸钾的饱和溶液稀释成10%的溶液,需加水 g;

⑤关于图中烧杯内的物质,下列说法错误的是 ;

A.烧杯甲中溶液溶质的质量分数大于烧杯乙中溶液溶质的质量分数

B.温度升高到t2℃时,烧杯乙中固体一定全溶解,并成为不饱和溶液(不考虑水的蒸发)

C.将两个烧杯中的溶液混合,充分搅拌后,烧杯中一定还有剩余固体

D.将温度升高到t2℃时,两烧杯内溶液中溶质的质量分数相等(不考虑水的蒸发)

12.(3分)根据表中内容回答下列问题:

温度/℃溶解度/g 0 20 40 60 80

KNO3 13.3 31.6 63.9 110 169

NaCl 35.7 36.0 36.6 37.3 38.4

Ca(OH)2 0.173 0.165 0.121 0.116 0.094

(1)随温度升高,硝酸钾溶解度的变化趋势是 (填“增大”“减小”或“不变”);

(2)根据上表推断硝酸钾与氯化钠溶解度相等时的温度范围是 ;

(3)取KNO3、NaCl两种固体各36g分别放入20℃时的100g水中充分溶解,20℃时有如图所示的实验现象,烧杯B中溶解的物质 .

13.(4分)溶解度与溶解性的关系:

20℃溶解度 溶解性

<0.01g

0.01g~1g

1g~10g

>10g

14.(3分)如图是A、B、C(均不含结晶水)三种物质的溶解度曲线,请据图回答下列问题.

(1)在40℃时,A、B、C三种物质的溶解度由大到小的关系是 (物质间用“>”连接);

(2)将30℃的三种物质的饱和溶液冷却到20℃后,所得溶液中溶质的质量分数由小到大的关系是: (物质间用“<”连接);

(3)现有一定质量的B溶液,将该溶液在50℃下恒温蒸发10克水后析出了2克B晶体,再恒温蒸发5克水后,又析出了2克B晶体,则B物质在50℃时的溶解度是: .

三、综合题(共3题;共14分)

15.(4分)如图是甲、乙两种固体物质在水中的溶解度曲线.

(1)t1℃时,甲的溶解度 乙的溶解度(填“<”、“>”或“=”).

(2)将t2℃时甲、乙的饱和溶液分别升温至t3℃,甲溶液中溶质的质量分数将 (填“增大”、“减小”或“不变”下同).乙溶液中溶质的质量分数将 .

(3)t2℃时,甲的饱和溶液中溶质的质量m甲与乙的饱和溶液中溶质的质量m乙相比较,两者的大小关系是 (选填序号).

A、m甲>m乙 B、m甲<m乙 C、m甲=m乙 D、不确定.

16.(4分)小明同学取少量浑浊的河水倒入烧杯中,先加入少量明矾粉末搅拌溶解,静置一会儿,过滤.请回答:

(1)过滤时所需要的玻璃仪器是 .

(2)过滤过程中发现过滤速度很慢,原因可能是 .

(3)过滤后观察发现,滤液仍浑浊,可能的原因是什么?(写出2条即可)

17.(2分)在粗盐提纯的实验中,过滤后的食盐水仍含有CaCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液;②加入稍过量的BaCl2溶液;③滴入稀盐酸至无气泡产生:④过滤

(1)请填写出合理的操作顺序 (填步骤序号)

(2)步骤①所发生反应的化学方程式 .

四、实验探究题(共1题;共7分)

18.(7分)实验室欲除去粗盐中混有的少量不溶性杂质,请回答下列有关问题:

(1)其中有错误的操作步骤是 (填序号) 错误为 .

(2)上述BCD三个步骤中都须使用的一种仪器是 .

(3)该仪器在粗盐提纯步骤D中的作用是 ,过滤的液体浑浊的原因是 .

(4)停止加热时时间是 (填序号).

A.蒸发皿中液体完全蒸干时 B.蒸发皿中出现较多量固体时.

参考答案与试题解析

一、单选题(共9题;共18分)

1.【解答】解:A、过滤时,液面要始终低于滤纸边缘,故选项说法错误。

B、用玻璃棒搅动漏斗里的液体,容易把滤纸弄破,起不到过滤的作用,故选项说法错误。

C、过滤时,滤纸边缘要低于漏斗口,故选项说法正确。

D、一杯浑浊的液体,过滤时倒入过滤器中过滤时,液面要始终低于滤纸边缘,不一定一次性倒入,故选项说法错误。

故选:C。

2.【解答】解:A、20℃时甲、乙物质的溶解度相同,所以20℃时,甲饱和溶液中溶质的质量分数一定等于乙饱和溶液中溶质的质量分数,如果不饱和溶液就无法判断,故A错误;

B、40℃时甲、乙物质的溶解度分别为40g、50g,所以40℃时,分别在100 g水中加入40 g 甲、乙物质,都会全部溶解,所以所得溶液溶质的质量分数相等,故B正确;

C、甲、乙物质的溶解度随温度的降低而减小,所以一定温度下将甲、乙两物质的饱和溶液降温都不可以转化为不饱和溶液,故C错误;

D、20℃时甲、乙的饱和溶液的质量不一定相等,所以20℃时甲、乙的饱和溶液所含溶质的质量不一定相等,故D错误。

故选:B。

3.【解答】解:A、t1℃时,甲、丙两种物质的饱和溶液溶质质量分数相同正确,因为它们在该温度下有交点,正确但不符合题意,故选项错误;

B、t2℃时,甲的溶解度是50g,因此30g甲加入到50g水中充分溶解,所得溶液中溶质质量分数=,不是37.5%,错误符合题意,故选项正确;

C、要从甲物质的饱和溶液中获得晶体甲,可以采用降温的方法正确,因为甲的溶解度受温度的影响比较大,正确但不符合题意,故选项错误;

D、将三种物质的饱和溶液从t2℃降温至t1℃,所得溶液中溶质质量分数乙>甲>丙正确,因为降温后乙的溶解度大于甲,丙由饱和变为不饱和,还是最小,正确但不符合题意,故选项错误;

故选:B。

4.【解答】解:A、除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末,收集气体;不正确,因为氧气和氧化铜不反应,不能把杂质除去。

B、除去CaO中的少量CaCO3:加入足量稀盐酸,充分反应;不正确,因为稀盐酸和氧化钙也能反应,会把原物质除掉。

C、除去KCl溶液中的少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤;不正确,虽然能把杂质除去,但会带入新的杂质氯化钠。

D、除去Cu(NO3)2溶液中的少量AgNO3:加入足量铜粉,充分反应后过滤;正确,根据金属活动性,铜能把银从硝酸银溶液中置换出来。

故选:D。

5.【解答】解:A、CO2和HCl气体均能与NaOH溶液反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

B、CaO能与水反应生成氢氧化钙,碳酸钙难溶于水,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

C、K2CO3能与稀盐酸反应生成氯化钾、水和二氧化碳,能除去杂质但引入了新的杂质氯化钾,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

D、CaCl2能与过量的Na2CO3溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,过滤;过量的碳酸钠能与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,再向滤液中加入适量稀盐酸,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确。

故选:D。

6.【解答】解:A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故选项所采取的方法错误。

B、KNO3和NaCl的溶解度受温度的影响不同,硝酸钾溶解度受温度影响较大,而氯化钠受温度影响较小,所以可采取加热水溶解配成饱和溶液、冷却热饱和溶液使KNO3先结晶出来、再过滤、蒸发结晶的方法;故选项所采取的方法正确。

C、KMnO4在加热时生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,能除去杂质但引入了新的杂质二氧化锰,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

D、CaO能与水反应生成氢氧化钙(微溶于水),碳酸钙难溶于水,过滤不能除去生成的氢氧化钙,故选项所采取的方法错误。

故选:B。

7.【解答】解:A、浓H2SO4具有吸水性,且不与氧气反应,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确。

B、稀硫酸能与过量BaCl2溶液反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,能除去杂质但引入了新的杂质氯化钡(过量的),不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误。

C、NaHCO3粉末在加热条件下生成碳酸钠、水和二氧化碳,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确。

D、Ba(NO3)2溶液能与适量的Na2SO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和硝酸钠,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确。

故选:B。

8.【解答】解:某温度时,固体A的溶解度为25g,其涵义是某温度时,100g水中最多溶解25g该物质,溶液达到饱和状态。

A、在该温度下,c:b=(25g+100g):100g=5:4,故选项说法错误。

B、在该温度下,a:c=25g:(25g+100g)=1:5,故选项说法正确。

C、在该温度下,a:b=25g:100g=1:4,故选项说法错误。

D、在该温度下,b:c=100g:(25g+100g)=4:5,故选项说法错误。

故选:B。

9.【解答】解:A、正确 若滤纸边缘高于漏斗边缘的话,滤纸容易破损。

B、正确 过滤时要用玻璃棒引流

C、正确 漏斗下端的管口要紧靠烧杯内壁,否则会造成液滴飞溅。

D、错误 过滤只能除去水中的不溶性杂质,水中还含有许多可溶性杂质

故选:D。

二、填空题(共5题;共19分)

10.【解答】解:A、在同一温度下比较不同物质的溶解度的大小,没有提温度,不能比较溶解度的大小,错误;

B、t1℃时,甲和乙的溶解度相等,故等质量甲、乙两物质的饱和溶液中溶质质量相等,正确;

C、t2℃时等质量甲、乙两物质的饱和溶液降温至t1℃时,乙的溶解度随温度的降低而增大,故溶液组成不变,其溶质质量分数与t2℃时相同,而甲由于析出晶体,溶质质量分数是t1℃饱和溶液的溶质质量分数,根据图示可以看出,是甲的大于乙,错误;

D、氧气是气体,溶解度随温度的升高而减小,故与乙的溶解度曲线相似;

故填:B,乙.

11.【解答】解:①t1℃时,KNO3的溶解度是25g/100g水;故答案为:25;

②烧杯甲中溶液无法判断否达到饱和状态,根据图1、图2可知,甲中溶解的溶质是氯化钾;故答案为:无法判断;氯化钾;

③两种物质中溶解度受温度的变化影响较大的是硝酸钾,若要提纯混有少量KCl的KNO3,采用的方法是降温结晶;故答案为:硝酸钾;降温结晶;

④将t1℃时,50g硝酸钾的饱和溶液稀释成10%的溶液,设需加水的质量为x,50g×=(50g+x)×10%,x=50g;故答案为:50;

⑤关于图中烧杯内的物质,下列说法错误的是:将两个烧杯中的溶液混合,充分搅拌后,烧杯中一定还有剩余固体错误,可能全部溶解;故答案为:C;

12.【解答】解:(1)根据表格可以看出,硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,故填:增大;

(2)根据表格可以看出,在温度在20℃~40℃范围之内时,硝酸钾与氯化钠溶解度相等,故填:20℃~40℃;

(3)20℃时氯化钠的溶解度为36g,硝酸钾的溶解度为31.6g,加入的100g水中充分溶解,氯化钠全部溶解,故B中是氯化钠,故填:NaCl.

13.【解答】解:在20℃时的溶解度来确定的,若溶解度大于10g,属于易溶物质.溶解度在1g~10g之间的,属于可溶物质.溶解度在0.01g~1g之间的,属于微溶物质.溶解度小于0.01g的,属于不溶物质,故填:

20℃溶解度 溶解性

<0.01g 不溶

0.01g~1g 微溶

1g~10g 可溶

>10g 易溶

14.【解答】解:(1)由溶解度曲线可知:在40℃时,A、B、C三种物质的溶解度由大到小的关系是A>B>C;故答案为:A>B>C;

(2)将30℃的三种物质的饱和溶液冷却到20℃后,所得溶液中溶质的质量分数由小到大的关系是C<A<B,因为降温后B的大于A的,C的溶解度还是最小;故答案为:C<A<B;

(3)设B物质在50℃时的溶解度是x,,x=40g;故答案为:40g;

三、综合题(共3题;共14分)

15.【解答】解:(1)由溶解度曲线可知,t1℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度.

故填:<.

(2)将t2℃时甲、乙的饱和溶液分别升温至t3℃,甲溶液变成不饱和溶液,溶质质量不变,溶剂质量不变,则溶质的质量分数不变;

乙溶液仍然是饱和溶液,但是溶质析出了一部分,溶质质量减小,溶液质量减小,溶质的质量分数将减小.

故填:不变;减小.

(3)t2℃时,虽然甲、乙两种物质的溶解度相等,但是不知道甲、乙两种饱和溶液的质量大小,因此无法判断溶质质量的大小.

故填:D.

16.【解答】解:(1)过滤是把不溶于液体的固体与液体分离的一种方法,过滤时所需要的仪器和用品是铁架台、漏斗、烧杯、玻璃棒、滤纸.其中玻璃仪器是漏斗、烧杯、玻璃棒.

(2)实验过程中发现过滤速度较慢,可能的原因是固体颗粒阻碍了液体通过滤纸孔隙,还可能是滤纸没紧贴漏斗内壁,中间留有气泡或滤纸的规格不对等.

(3)过滤后滤液仍浑浊,可能原因是滤纸破损(会使得液体中的不溶物进入下面的烧杯,从而使得滤液浑浊)、液面高于滤纸边缘(会使部分液体未经过滤纸的过滤直接流下,该操作会使滤液仍然浑浊)或盛接滤液的烧杯不干净等.

故答案为:(1)漏斗、烧杯、玻璃棒;

(2)固体颗粒阻碍了液体通过滤纸孔隙,还可能是滤纸没紧贴漏斗内壁,中间留有气泡或滤纸的规格不对等;

(3)滤纸破损、液面高于滤纸边缘.

17.【解答】解:(1)硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡溶液可以将硫酸根离子沉淀;钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入过量的碳酸钠溶液转化为沉淀,但是加入碳酸钠溶液要放在加入的氯化钡溶液之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡;完全反应后,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的碳酸根离子,所以正确的顺序为:②①④③.

(2)步骤①中,碳酸钠能与氯化钙、过量的氯化钡溶液反应,分别生成碳酸钙沉淀和氯化钠、碳酸钡沉淀和氯化钠,所发生反应的化学方程式分别为CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl.

故答案为:(1)②①④③;(2)CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl.

四、实验探究题(共1题;共7分)

18.【解答】解:(1)过滤液体时,要注意“一贴、二低、三靠”的原则,图中缺少玻璃棒引流、漏斗下端没有紧靠在烧杯内壁上.

(2)BCD三个步骤分别是溶解、过滤、蒸发,三个步骤中都须使用的一种仪器是玻璃棒.

(3)D是蒸发操作,玻璃棒的作用是搅拌,防止局部温度过高,造成液体飞溅.

过滤后发现滤液仍然浑浊,可能原因是滤纸破损(会使得液体中的不溶物进入下面的烧杯,从而使得滤液浑浊)、液面高于滤纸边缘(会使部分液体未经过滤纸的过滤直接流下,该操作会使滤液仍然浑浊)或盛接滤液的烧杯不干净等.

(4)蒸发时,待蒸发皿中出现较多量的固体时,应停止加热,利用余热将剩余液体蒸干.

故答案为:(1)C;缺少玻璃棒引流、漏斗下端没有紧靠在烧杯内壁上;(2)玻璃棒;(3)搅拌,防止局部温度过高,造成液体飞溅;滤纸破损等;(4)B.

同课章节目录

- 第一单元 溶液

- 1 溶液的形成

- 2 溶液组成的定量表示

- 3物质的溶解性

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第二单元 常见的酸和碱

- 1 酸及其性质

- 2 碱及其性质

- 3 溶液的酸碱性

- 4 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 到图书馆去:分子变成离子

- 第三单元 海水中的化学

- 1 海洋化学资源

- 2 海水“晒盐”

- 3 海水“制碱”

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第四单元 金属

- 1 常见的金属材料

- 2 金属的化学性质

- 3 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去:探究金属的性质

- 第五单元 化学与健康

- 1 食物中的有机物

- 2 化学元素与人体健康

- 3 远离有毒物质

- 第六单元 化学与社会发展

- 1 化学与能源开发

- 2 化学与材料研制

- 3 化学与农业生产

- 4 化学与环境保护