甘肃省天水市武山县第二高级中学2023-2024学年高一上学期10月月考地理试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省天水市武山县第二高级中学2023-2024学年高一上学期10月月考地理试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 418.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-22 22:32:30 | ||

图片预览

文档简介

武山县第二高级中学2023-2024学年高一上学期10月月考

地理试卷

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、选择题(每题3分,共60分)

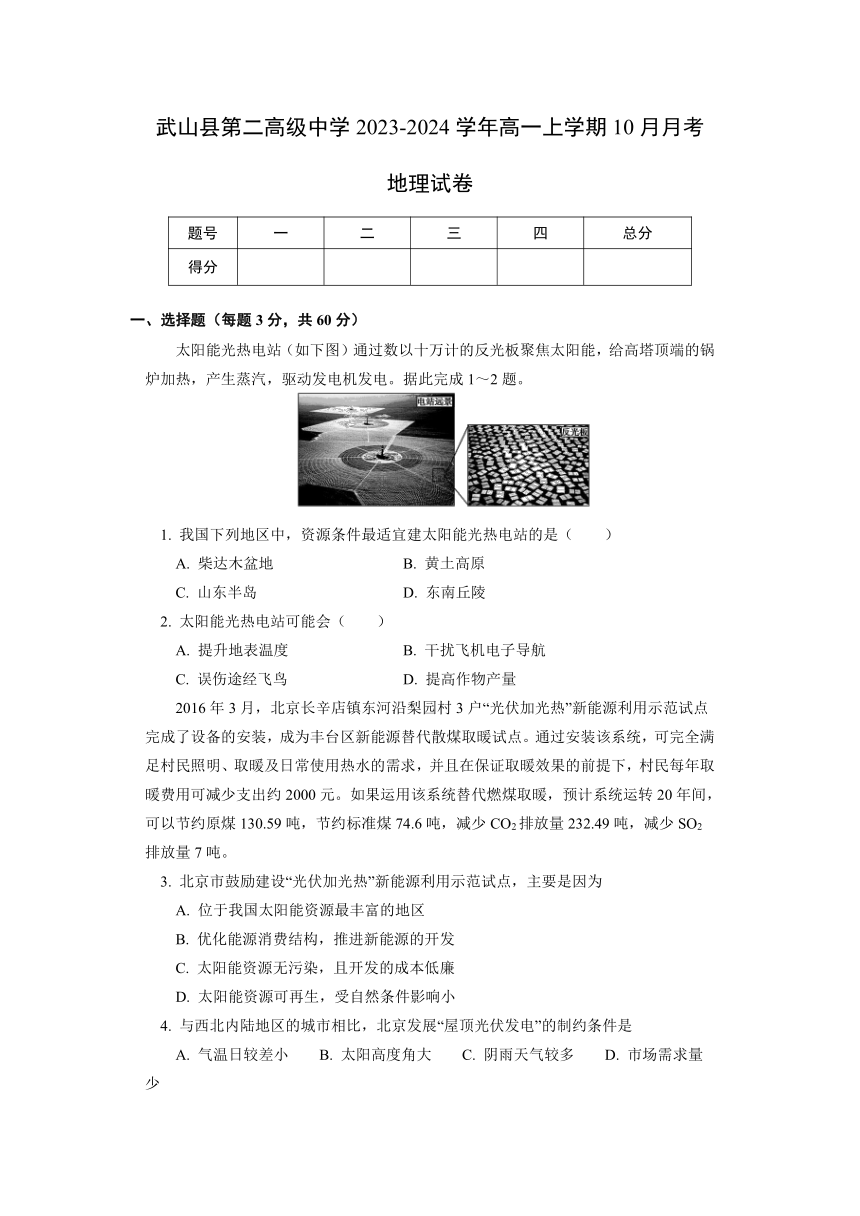

太阳能光热电站(如下图)通过数以十万计的反光板聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成1~2题。

1. 我国下列地区中,资源条件最适宜建太阳能光热电站的是( )

A. 柴达木盆地 B. 黄土高原

C. 山东半岛 D. 东南丘陵

2. 太阳能光热电站可能会( )

A. 提升地表温度 B. 干扰飞机电子导航

C. 误伤途经飞鸟 D. 提高作物产量

2016年3月,北京长辛店镇东河沿梨园村3户“光伏加光热”新能源利用示范试点完成了设备的安装,成为丰台区新能源替代散煤取暖试点。通过安装该系统,可完全满足村民照明、取暖及日常使用热水的需求,并且在保证取暖效果的前提下,村民每年取暖费用可减少支出约2000元。如果运用该系统替代燃煤取暖,预计系统运转20年间,可以节约原煤130.59吨,节约标准煤74.6吨,减少CO2排放量232.49吨,减少SO2排放量7吨。

3. 北京市鼓励建设“光伏加光热”新能源利用示范试点,主要是因为

A. 位于我国太阳能资源最丰富的地区

B. 优化能源消费结构,推进新能源的开发

C. 太阳能资源无污染,且开发的成本低廉

D. 太阳能资源可再生,受自然条件影响小

4. 与西北内陆地区的城市相比,北京发展“屋顶光伏发电”的制约条件是

A. 气温日较差小 B. 太阳高度角大 C. 阴雨天气较多 D. 市场需求量少

史籍记载,公元前28年“三月巳末,日出黄,有黑气大如钱,居日中央”。据此完成问题。

5. 这种现象发生在

A. 太阳光球层

B. 太阳色球层

C. 太阳日冕层

D. 太阳大气层之外

6. “黑气”

A. 温度比周围高

B. 变化周期约为13年

C. 是太阳活动的重要标志

D. 会引起“磁暴”,使得罗盘指针失灵

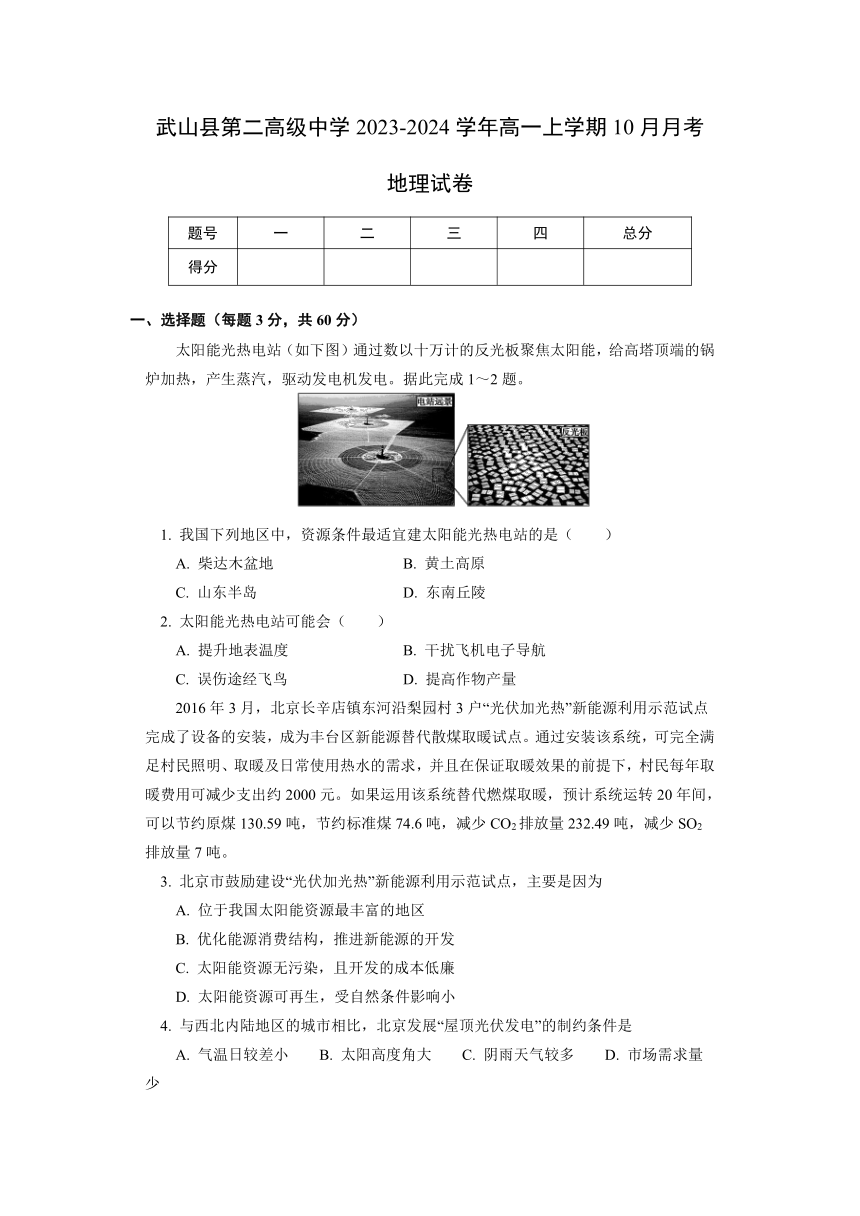

早在上个世纪70年代的时候,在航天领域的飞速突破让苏联人觉得自己应该也能揭示出地球的秘密。然后,他们就满腔热血的开始了!该工程在进行到第24年的时候,大约挖到了地下13000米,但是,苏联却突然停止了这项计划! 目前关于地球内部的知识,主要来自对地震波的研究。读地震波速度与地球内部构造图,完成下列各题。

7. 在地球内部,地震波传播速度最快的地方是

A. 莫霍界面

B. 上下地幔之间

C. 古登堡界面上部附近

D. 地下5000米附近

8. 如果当年苏联能够一直进入到地心,则下列有关入地过程中所见现象的叙述,正确的是

A. 内部各圈层密度是均匀的

B. 内部存在物质性质有较大差异的不连续面

C. 地球的外核为岩浆发源地

D. 自地表至地心都是由坚硬的岩石组成

9. 电影《地心历险记》中,在穿越地心前,依次穿越的是

A. 地壳—地幔—地核—莫霍界面—古登堡界面

B. 地壳—古登堡界面—地幔—莫霍界面—地核

C. 地幔—莫霍界面—地核—古登堡界面—地壳

D. 地壳—莫霍界面—地幔—古登堡界面—地核

10. 关于地球的圈层结构说法不正确的是

A. 高海拔地区地壳较厚

B. 水圈是不连续的

C. 岩石圈不包括软流层

D. 在古登堡界面,纵波传播速度突然下降

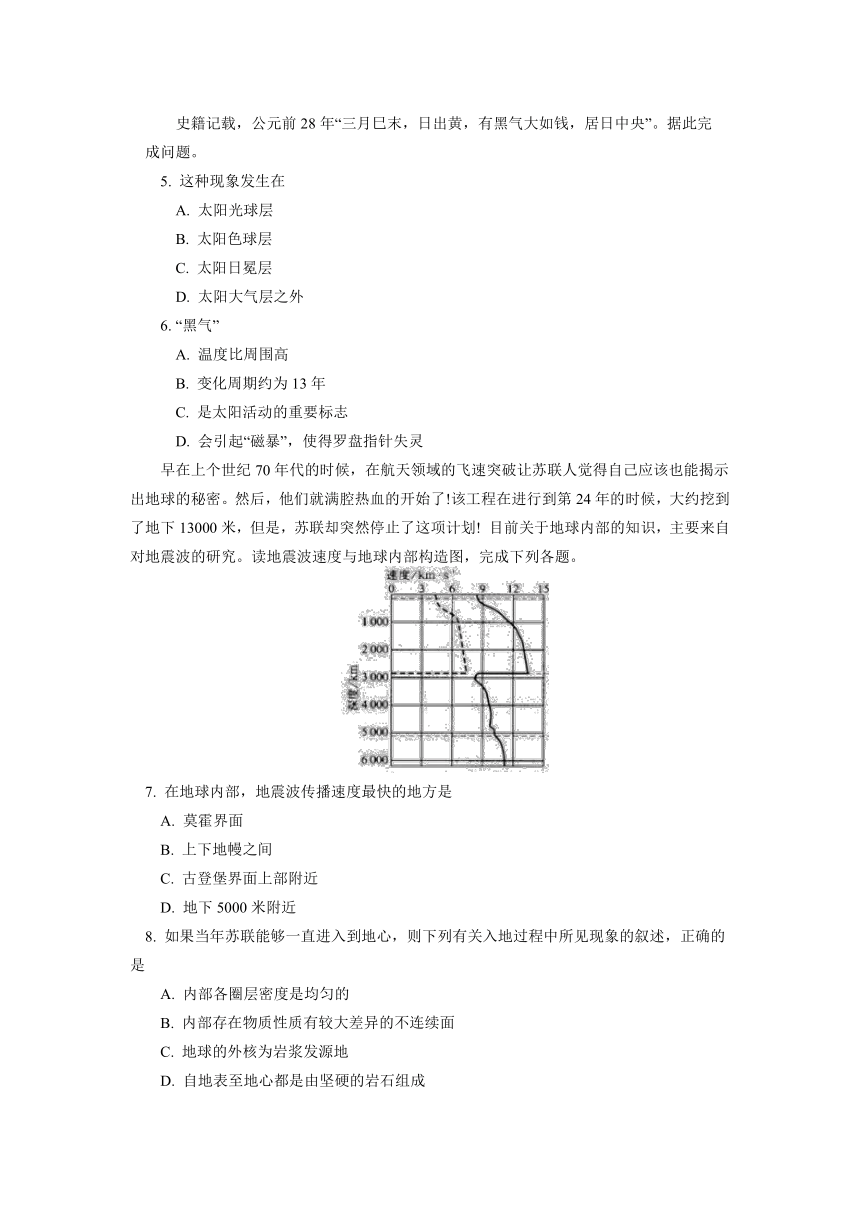

如图为“地球大气的垂直分层图”,回答11-12题。

11. ①、②、③、④四条曲线中,正确表示图示大气层气温垂直分布情况的是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

12. 该大气层气温的垂直变化( )

A. 受地面影响明显 B. 主要与二氧化碳气体有关

C. 主要与臭氧气体有关 D. 主要与人类活动有关

13. 关于逆温现象的叙述,正确的是( )

A. 盆地底部,白天容易出现逆温

B. 逆温出现时,对流运动将会增强

C. 逆温出现时,气温随海拔升高会增高

D. 逆温出现时,气温垂直递减率会变大

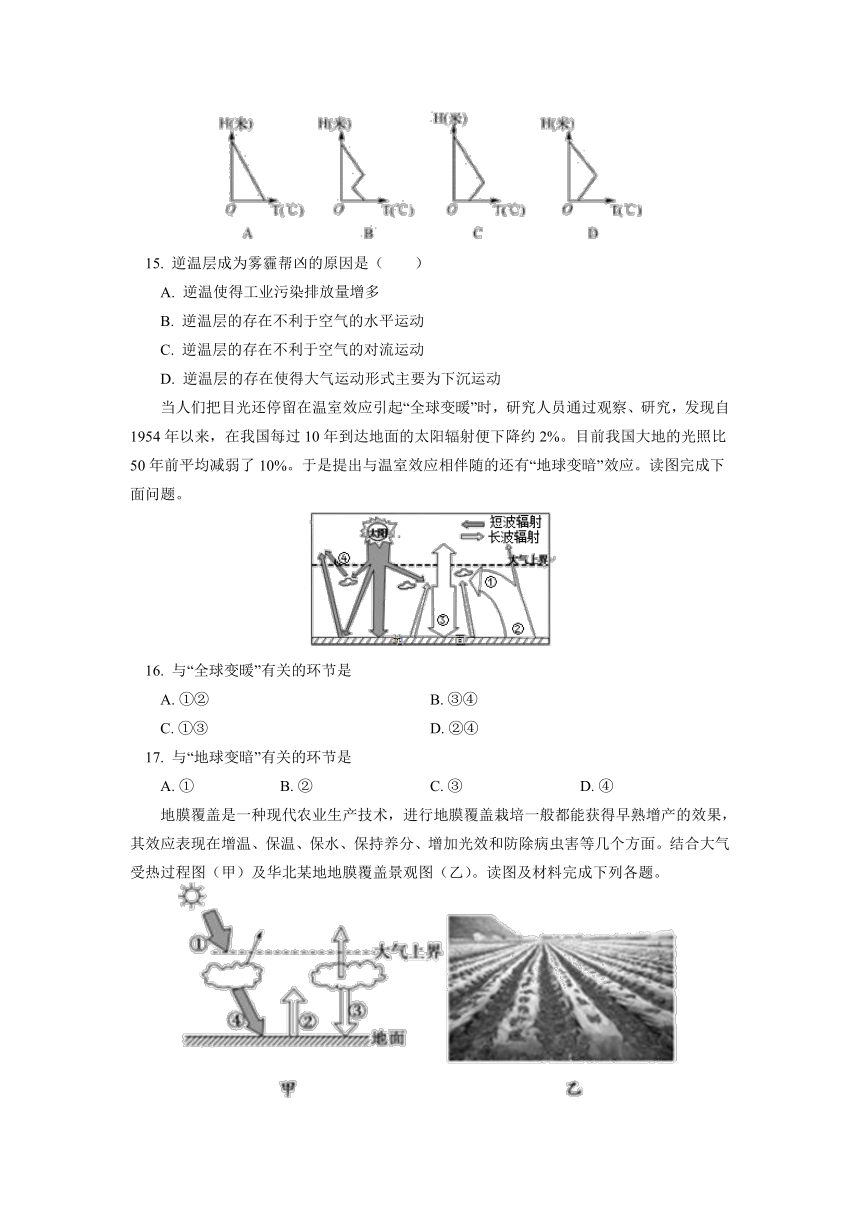

一般情况下,在低层大气中,气温随高度的增加而降低。但有时在某些层次可能出现相反的情况,气温随高度的增加而升高,这种现象称为逆温。出现逆温现象的大气层称为逆温层。有人说,逆温层是雾霾的帮凶。据此判断下列各题。

14. 下图是某地某日(晴天)不同时刻近地面气温随高度变化图。图中无逆温现象的是( )

15. 逆温层成为雾霾帮凶的原因是( )

A. 逆温使得工业污染排放量增多

B. 逆温层的存在不利于空气的水平运动

C. 逆温层的存在不利于空气的对流运动

D. 逆温层的存在使得大气运动形式主要为下沉运动

当人们把目光还停留在温室效应引起“全球变暖”时,研究人员通过观察、研究,发现自1954年以来,在我国每过10年到达地面的太阳辐射便下降约2%。目前我国大地的光照比50年前平均减弱了10%。于是提出与温室效应相伴随的还有“地球变暗”效应。读图完成下面问题。

16. 与“全球变暖”有关的环节是

A. ①② B. ③④

C. ①③ D. ②④

17. 与“地球变暗”有关的环节是

A. ① B. ② C. ③ D. ④

地膜覆盖是一种现代农业生产技术,进行地膜覆盖栽培一般都能获得早熟增产的效果,其效应表现在增温、保温、保水、保持养分、增加光效和防除病虫害等几个方面。结合大气受热过程图(甲)及华北某地地膜覆盖景观图(乙)。读图及材料完成下列各题。

18. 我国华北地区在春播时进行地膜覆盖,可有效地提高地温,保障了农作物的正常发芽生长,其主要原理是( )

A. 减弱了① B. 增强了③ C. 减弱了② D. 增强了④

19. 山东胶东的一些果农夏季在苹果树下覆盖地膜,其主要的作用是( )

A. 减弱地面辐射,保持地温

B. 反射太阳辐射,降低地温

C. 吸收太阳辐射,增加地温

D. 反射太阳辐射,增加光效

下图为地球表面受热过程图。读下图完成下列各题。

20. 从数量上看,①>②的原因是

A. ②大部分被地面吸收 B. ②大部分被大气吸收

C. ①大部分被大气吸收 D. 大气对①具有削弱作用

第II卷(非选择题 共40分)

二、非选择题(本大题共4小题,每题10分,共40分)

21. 阅读材料,完成下列各题。

“地处青藏高原和黄土高原交会地带的和政县是远古时代各种古脊椎动物繁衍生息的乐园,孕育了今天弥足珍贵的古脊椎动物化石群。不同化石群埋藏在不同的地层中。据了解,1 000万年前的古脊椎动物化石,是研究青藏高原隆升历史及古环境、古气候的重要物质依据和信息源。”看到这个消息,上海某中学地理小组的同学特别感兴趣,他们决定利用暑假前去实地考察研究一番。在地理老师的指导下,他们给这次考察命了名,并做了大量物质上、知识上的准备工作。

(1)考察名称:________与地质年代、自然地理环境的关系。

(2)考察工具准备: ______________________________________________________________。

(3)结合相关材料,他们绘制了一幅古生物化石地表分布示意图,并对相关问题进行了分析。

①按成因分类,该地区的地下岩层多属于________岩;按地质年代,该区域最老的岩层至少形成于________代。

②三叶虫生活时期该地应为________环境;恐龙繁盛时期,该地应为________环境,气候、植被特点为 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________。

(4)考察结论:根据实地考察及材料分析,他们认为迄今为止青藏高原地区:①地理环境经历了________环境向________环境的演变;②由不同化石的相对位置关系可知,地壳经历了________(抬升、下降、水平)运动。

22. 读地震波传播速度和距离地表深度的关系图,完成下列问题。

(1)图中地震波E是________,F是________;图中分界面A是________;B是________。

(2)在界面A~B地震波波速的变化情况是________;在界面B以下地震波波速的变化情况是_________________________________________________。

(3)图中圈层:C是________,D是________,H是________。

(4)物质状态:D层________,H层________。

23. 下图是等高面与等压面关系示意图。读图,完成下列问题。

(1)图中① ⑤点,气压最高的是_______,气压最低的是_______。

(2)A、B两地受热的是_______地,空气_______;冷却的是_______地,空气_______。

(3)用“→”画出图中的热力环流。

(4)若该热力环流发生于城区与郊区之间,则A、B中代表城区的是_______,说明判断依据。

(5)若图中A处为海洋,B处为陆地,则该热力环流出现在_______(白天或夜间)。

24. 阅读材料,完成下列各题。

下图示意某地两种大气污染现象的形成过程。

(1)说出上图所反映的大气污染现象,并描述图中有毒烟雾的形成过程。

(2)结合图示,从环境管理技术角度谈谈如何防治大气污染。

【答案】

一、选择题(每题3分,共60分)

1-5ACBCA

6-10CCBDB

11-15ACCAC

16-20CDCDD

二、非选择题(本大题共4小题,共40分)

21.(1)生物化石;

(2)该区岩层等资料、指南针、地质锤、笔、纸(只要合理即可);

(3)①沉积;古生;②海洋;陆地;气候温暖湿润,植被茂密;

(4)①海洋;陆地;②抬升。

22.(1)横波;纵波;莫霍界面;古登堡界面;

(2)纵波和横波的传播速度都突然增加;纵波传播速度突然减小,横波则完全消失;

(3)地壳;外核;内核;

(4)液态;固态。

23.(1)④;⑤;

(2)B;膨胀上升;A;收缩下沉;

(3)图略(其热力环流的画法应是近地面A→B,高空由B→A,垂直方向A地下沉,B地上升)。

(4)B;B地温度高,空气上升。

(5)白天

24.(1)光化学烟雾、酸雨。汽车尾气中的碳化氢和一氧化氮在阳光(紫外线)的作用下发生化学反应,生成有毒烟雾。

(2)①减少汽车尾气排放;②提倡清洁生产,减少工厂的废气(二氧化硫)排放;③提高能源利用率。

地理试卷

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、选择题(每题3分,共60分)

太阳能光热电站(如下图)通过数以十万计的反光板聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成1~2题。

1. 我国下列地区中,资源条件最适宜建太阳能光热电站的是( )

A. 柴达木盆地 B. 黄土高原

C. 山东半岛 D. 东南丘陵

2. 太阳能光热电站可能会( )

A. 提升地表温度 B. 干扰飞机电子导航

C. 误伤途经飞鸟 D. 提高作物产量

2016年3月,北京长辛店镇东河沿梨园村3户“光伏加光热”新能源利用示范试点完成了设备的安装,成为丰台区新能源替代散煤取暖试点。通过安装该系统,可完全满足村民照明、取暖及日常使用热水的需求,并且在保证取暖效果的前提下,村民每年取暖费用可减少支出约2000元。如果运用该系统替代燃煤取暖,预计系统运转20年间,可以节约原煤130.59吨,节约标准煤74.6吨,减少CO2排放量232.49吨,减少SO2排放量7吨。

3. 北京市鼓励建设“光伏加光热”新能源利用示范试点,主要是因为

A. 位于我国太阳能资源最丰富的地区

B. 优化能源消费结构,推进新能源的开发

C. 太阳能资源无污染,且开发的成本低廉

D. 太阳能资源可再生,受自然条件影响小

4. 与西北内陆地区的城市相比,北京发展“屋顶光伏发电”的制约条件是

A. 气温日较差小 B. 太阳高度角大 C. 阴雨天气较多 D. 市场需求量少

史籍记载,公元前28年“三月巳末,日出黄,有黑气大如钱,居日中央”。据此完成问题。

5. 这种现象发生在

A. 太阳光球层

B. 太阳色球层

C. 太阳日冕层

D. 太阳大气层之外

6. “黑气”

A. 温度比周围高

B. 变化周期约为13年

C. 是太阳活动的重要标志

D. 会引起“磁暴”,使得罗盘指针失灵

早在上个世纪70年代的时候,在航天领域的飞速突破让苏联人觉得自己应该也能揭示出地球的秘密。然后,他们就满腔热血的开始了!该工程在进行到第24年的时候,大约挖到了地下13000米,但是,苏联却突然停止了这项计划! 目前关于地球内部的知识,主要来自对地震波的研究。读地震波速度与地球内部构造图,完成下列各题。

7. 在地球内部,地震波传播速度最快的地方是

A. 莫霍界面

B. 上下地幔之间

C. 古登堡界面上部附近

D. 地下5000米附近

8. 如果当年苏联能够一直进入到地心,则下列有关入地过程中所见现象的叙述,正确的是

A. 内部各圈层密度是均匀的

B. 内部存在物质性质有较大差异的不连续面

C. 地球的外核为岩浆发源地

D. 自地表至地心都是由坚硬的岩石组成

9. 电影《地心历险记》中,在穿越地心前,依次穿越的是

A. 地壳—地幔—地核—莫霍界面—古登堡界面

B. 地壳—古登堡界面—地幔—莫霍界面—地核

C. 地幔—莫霍界面—地核—古登堡界面—地壳

D. 地壳—莫霍界面—地幔—古登堡界面—地核

10. 关于地球的圈层结构说法不正确的是

A. 高海拔地区地壳较厚

B. 水圈是不连续的

C. 岩石圈不包括软流层

D. 在古登堡界面,纵波传播速度突然下降

如图为“地球大气的垂直分层图”,回答11-12题。

11. ①、②、③、④四条曲线中,正确表示图示大气层气温垂直分布情况的是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

12. 该大气层气温的垂直变化( )

A. 受地面影响明显 B. 主要与二氧化碳气体有关

C. 主要与臭氧气体有关 D. 主要与人类活动有关

13. 关于逆温现象的叙述,正确的是( )

A. 盆地底部,白天容易出现逆温

B. 逆温出现时,对流运动将会增强

C. 逆温出现时,气温随海拔升高会增高

D. 逆温出现时,气温垂直递减率会变大

一般情况下,在低层大气中,气温随高度的增加而降低。但有时在某些层次可能出现相反的情况,气温随高度的增加而升高,这种现象称为逆温。出现逆温现象的大气层称为逆温层。有人说,逆温层是雾霾的帮凶。据此判断下列各题。

14. 下图是某地某日(晴天)不同时刻近地面气温随高度变化图。图中无逆温现象的是( )

15. 逆温层成为雾霾帮凶的原因是( )

A. 逆温使得工业污染排放量增多

B. 逆温层的存在不利于空气的水平运动

C. 逆温层的存在不利于空气的对流运动

D. 逆温层的存在使得大气运动形式主要为下沉运动

当人们把目光还停留在温室效应引起“全球变暖”时,研究人员通过观察、研究,发现自1954年以来,在我国每过10年到达地面的太阳辐射便下降约2%。目前我国大地的光照比50年前平均减弱了10%。于是提出与温室效应相伴随的还有“地球变暗”效应。读图完成下面问题。

16. 与“全球变暖”有关的环节是

A. ①② B. ③④

C. ①③ D. ②④

17. 与“地球变暗”有关的环节是

A. ① B. ② C. ③ D. ④

地膜覆盖是一种现代农业生产技术,进行地膜覆盖栽培一般都能获得早熟增产的效果,其效应表现在增温、保温、保水、保持养分、增加光效和防除病虫害等几个方面。结合大气受热过程图(甲)及华北某地地膜覆盖景观图(乙)。读图及材料完成下列各题。

18. 我国华北地区在春播时进行地膜覆盖,可有效地提高地温,保障了农作物的正常发芽生长,其主要原理是( )

A. 减弱了① B. 增强了③ C. 减弱了② D. 增强了④

19. 山东胶东的一些果农夏季在苹果树下覆盖地膜,其主要的作用是( )

A. 减弱地面辐射,保持地温

B. 反射太阳辐射,降低地温

C. 吸收太阳辐射,增加地温

D. 反射太阳辐射,增加光效

下图为地球表面受热过程图。读下图完成下列各题。

20. 从数量上看,①>②的原因是

A. ②大部分被地面吸收 B. ②大部分被大气吸收

C. ①大部分被大气吸收 D. 大气对①具有削弱作用

第II卷(非选择题 共40分)

二、非选择题(本大题共4小题,每题10分,共40分)

21. 阅读材料,完成下列各题。

“地处青藏高原和黄土高原交会地带的和政县是远古时代各种古脊椎动物繁衍生息的乐园,孕育了今天弥足珍贵的古脊椎动物化石群。不同化石群埋藏在不同的地层中。据了解,1 000万年前的古脊椎动物化石,是研究青藏高原隆升历史及古环境、古气候的重要物质依据和信息源。”看到这个消息,上海某中学地理小组的同学特别感兴趣,他们决定利用暑假前去实地考察研究一番。在地理老师的指导下,他们给这次考察命了名,并做了大量物质上、知识上的准备工作。

(1)考察名称:________与地质年代、自然地理环境的关系。

(2)考察工具准备: ______________________________________________________________。

(3)结合相关材料,他们绘制了一幅古生物化石地表分布示意图,并对相关问题进行了分析。

①按成因分类,该地区的地下岩层多属于________岩;按地质年代,该区域最老的岩层至少形成于________代。

②三叶虫生活时期该地应为________环境;恐龙繁盛时期,该地应为________环境,气候、植被特点为 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________。

(4)考察结论:根据实地考察及材料分析,他们认为迄今为止青藏高原地区:①地理环境经历了________环境向________环境的演变;②由不同化石的相对位置关系可知,地壳经历了________(抬升、下降、水平)运动。

22. 读地震波传播速度和距离地表深度的关系图,完成下列问题。

(1)图中地震波E是________,F是________;图中分界面A是________;B是________。

(2)在界面A~B地震波波速的变化情况是________;在界面B以下地震波波速的变化情况是_________________________________________________。

(3)图中圈层:C是________,D是________,H是________。

(4)物质状态:D层________,H层________。

23. 下图是等高面与等压面关系示意图。读图,完成下列问题。

(1)图中① ⑤点,气压最高的是_______,气压最低的是_______。

(2)A、B两地受热的是_______地,空气_______;冷却的是_______地,空气_______。

(3)用“→”画出图中的热力环流。

(4)若该热力环流发生于城区与郊区之间,则A、B中代表城区的是_______,说明判断依据。

(5)若图中A处为海洋,B处为陆地,则该热力环流出现在_______(白天或夜间)。

24. 阅读材料,完成下列各题。

下图示意某地两种大气污染现象的形成过程。

(1)说出上图所反映的大气污染现象,并描述图中有毒烟雾的形成过程。

(2)结合图示,从环境管理技术角度谈谈如何防治大气污染。

【答案】

一、选择题(每题3分,共60分)

1-5ACBCA

6-10CCBDB

11-15ACCAC

16-20CDCDD

二、非选择题(本大题共4小题,共40分)

21.(1)生物化石;

(2)该区岩层等资料、指南针、地质锤、笔、纸(只要合理即可);

(3)①沉积;古生;②海洋;陆地;气候温暖湿润,植被茂密;

(4)①海洋;陆地;②抬升。

22.(1)横波;纵波;莫霍界面;古登堡界面;

(2)纵波和横波的传播速度都突然增加;纵波传播速度突然减小,横波则完全消失;

(3)地壳;外核;内核;

(4)液态;固态。

23.(1)④;⑤;

(2)B;膨胀上升;A;收缩下沉;

(3)图略(其热力环流的画法应是近地面A→B,高空由B→A,垂直方向A地下沉,B地上升)。

(4)B;B地温度高,空气上升。

(5)白天

24.(1)光化学烟雾、酸雨。汽车尾气中的碳化氢和一氧化氮在阳光(紫外线)的作用下发生化学反应,生成有毒烟雾。

(2)①减少汽车尾气排放;②提倡清洁生产,减少工厂的废气(二氧化硫)排放;③提高能源利用率。

同课章节目录