2014-2015学年高中历史必修I人教版第14课 新民主主义革命的崛起 课件

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中历史必修I人教版第14课 新民主主义革命的崛起 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-17 07:47:41 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

近代中国反侵略、求民主的潮流

第四单元

第十四课 新民主主义革命的崛起

第四单元

情境导入

2014年5月4日,是五四运动爆发95周年纪念日,中共中央总书记习近平来北京大学看望青年学生。他指出,五四运动形成了爱国、进步、民主、科学的五四精神,拉开了中国新民主主义革命的序幕,促进了马克思主义在中国的传播,推动了中国共产党的建立。广大青年对五四运动的最好纪念,就是在党的领导下,勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者,让五四精神放射出更加夺目的时代光芒。

目标导航

●课标要求

概述五四运动和中国共产党成立的史实,认识其对中国社会变革的影响。

●重点难点

1.五四风雷、中国共产党成立对中国革命的深远影响。

2.国民革命运动失败的原因;中国新民主主义革命兴起和曲折发展的历程。

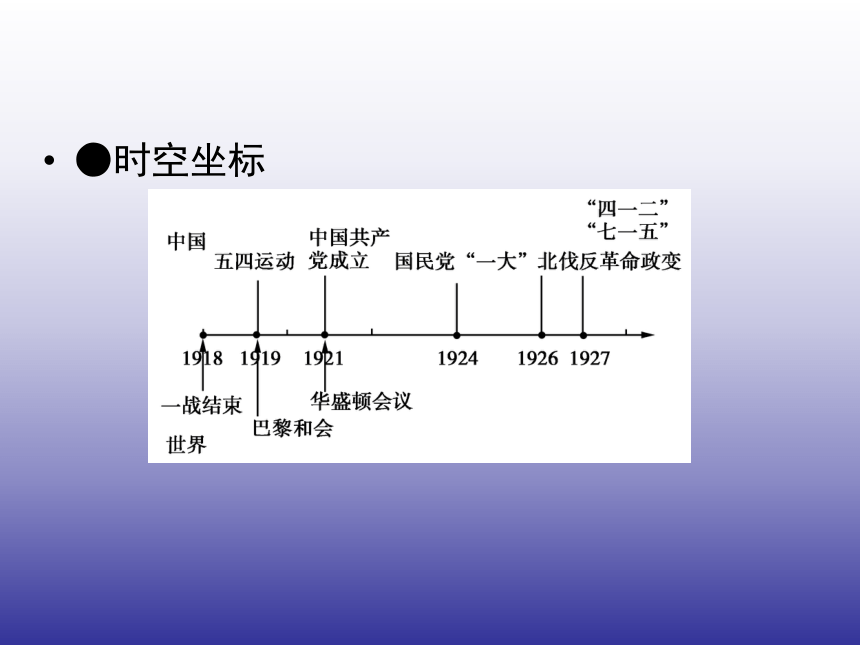

●时空坐标

自主预习

一、五四风雷

1.背景

(1)政治:北洋军阀统治黑暗,对内独裁统治,对外出卖主权。

(2)经济:民族工业进一步发展,工人阶级队伍壮大。

(3)思想:十月革命后,先进的知识分子开始接受马克思主义。

(4)导火线:1919年初,巴黎和会上中国外交失败。

2.过程

(1)第一阶段

①爆发:1919年5月4日。

②中心:北京。

③主力:学生。

④口号:“_________,内除国贼”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”等。

(2)第二阶段

①时间:从1919年6月5日起。

②中心:上海。

③主力:工人阶级。

外争主权

3.结果:五四运动取得初步胜利。

(1)军阀政府释放被捕学生。

(2)罢免曹汝霖、陆宗舆、章宗祥三人的职务。

(3)中国代表拒绝在和约上签字。

4.意义

(1)性质:是一次彻底地不妥协地__________的革命运动。

(2)促进了马克思主义在中国的传播。

(3)成为中国____________革命的开端。

反帝反封建

新民主主义

史学前沿:关于新民主主义革命的开端学术界意见并不统一,第一种是以五四运动为开端,这是最传统的观点;第二种以中国共产党的成立为开端;少数学者认为应该以土地革命为开端。

二、中国共产党诞生

1.条件

(1)内部:马克思主义的广泛传播及其同中国工人运动的日益结合。

(2)外部:_________的指导和帮助。

2.诞生:中共“一大”。

(1)时间、地点:1921年7月23日,上海;大会最后一天转移到浙江嘉兴南湖游船。

共产国际

(2)主要内容

①通过了党纲,确定党的名称为“__________”。

②奋斗目标是用革命军队与无产阶级一起推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,消灭资本家私有制。

③中心工作是_____________,领导工人运动。

④成立了党的中央机构——中央局,选举陈独秀为书记。

(3)意义:自从有了中国共产党,中国革命的面貌焕然一新。

中国共产党

组织工人阶级

归纳综合:中国共产党成立的历史条件

三、国共合作与北伐战争

1.国共合作

(1)原因:中国共产党认识到必须建立______________。

(2)过程

①决定:1923年中国共产党第三次全国代表大会通过中国共产党与中国国民党合作的决定。

②形成:1924年,中国国民党第一次全国代表大会召开,标志着国共合作形成。

革命统一战线

2.北伐战争

(1)历史背景

①国共合作后,________运动高潮迅速到来。

②1925年,国民政府在_______成立,整编国民革命军,统一广东革命根据地。

(2)战争进程

①1926年,国民政府决定北伐,消灭帝国主义支持的北洋军阀吴佩孚、张作霖和孙传芳三派势力。

国民革命

广州

②歼灭吴佩孚、孙传芳部主力,革命势力发展到长江流域。

③1927年初,国民政府由广州迁往______。

(3)意义:动摇了帝国主义统治中国的根基。

武汉

3.大革命失败

(1)原因

①国内外反动势力的勾结、破坏。

②_______坚持右倾错误,放弃革命领导权。

(2)标志:蒋介石和汪精卫发动反革命政变。

(3)影响:第一次国共合作全面破裂,革命暂时转入低潮。

陈独秀

走出误区:国共合作、国民革命运动和北伐战争既有联系又有区别:国民革命运动和北伐战争都是以国共合作为基础进行的;北伐战争是国民革命运动的高潮,国民革命运动与北伐战争是从属关系。

课堂探究

一、新民主主义革命崛起本质上是无产阶级登上历史舞台并崭露头角的过程,为中国民主革命找到了新的方向和希望。

【探究问题】 五四运动爆发的原因。

【探究素材】

材料一 家家户户,男男女女。南南北北,东东西西。老老少少,文文武武。处处惊惊慌慌,时时杀杀砍砍。哭哭啼啼,搜搜刮刮。真真凄凄惨惨,看看干干净净。

——《民国往事》

材料二 从1912~1919年,中国新建厂矿企业四百七十多家,新增资本达一亿三千多万元,超过了过去半个世纪的成就。其中发展最快的是纺织业和面粉业,此外,火柴、榨油、造纸、化工等轻工业发展迅速。

材料三 “新文化运动沉重打击了封建的思想文化,解放了人们的思想……它促使人们加紧追求救国救民的真理,为伟大的五四运动作了思想的先导,为马克思列宁主义在中国的传播开辟了道路”。

——《中国通史》

【探究思路】 材料一反映了军阀混战的史实,说明了结论(1);材料二描述了民国初期民族工业的发展,说明了结论(2);材料三反映了新文化运动与五四运动的关系,说明了结论(3)。

【探究结论】

(1)政治:北洋军阀黑暗统治,阶级矛盾激化。

(2)经济:民族资本主义迅速发展,工人阶级队伍得到壮大。

(3)思想:新文化运动解放了人们的思想。

(4)导火线:巴黎和会中国外交的失败。

特别说明:五四运动能够发生一方面是北洋军阀黑暗统治造成的,同时,也与辛亥革命使人民获得一定民主权利有关,这是五四运动中出现“三罢”斗争的重要背景。

二、旧民主主义革命与新民主主义革命的比较

1.相同点

(1)社会性质:都处于半殖民地半封建社会。

(2)革命性质:都是资产阶级民主革命。

(3)社会主要矛盾:外国资本主义(帝国主义)和中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾,而前者是最主要的矛盾。

(4)革命任务:都是反帝反封建。

2.不同点

方面 旧民主主义革命 新民主主义革命

领导阶级 资产阶级 无产阶级

指导思想 三民主义 马克思主义

革命目标 建立资产阶级共和国,发展资本主义 建立人民民主专政的国家

革命前途 资本主义 社会主义

革命范畴 世界资产阶级革命的一部分 世界无产阶级革命的一部分

五四运动前后,中国社会在经济、政治和思想文化领域出现了一系列新的变化,下列说法正确的是( )

①经济上,民族资本主义进一步发展 ②政治上,资产阶级登上历史舞台,一批具有共产主义思想的知识分子把马克思主义同工人运动相结合 ③思想文化上,五四运动后传播马克思主义成为新文化运动的主流

A.①② B.②③

C.①③ D.①②③

【解析】

【答案】 C

三、正确认识国民大革命

(1)性质:国民大革命是在建立革命统一战线的前提下进行的一场拥有广泛群众基础的国民革命运动,是中国近代历史上前所未有的人民大革命。

(2)失败原因:之所以说国民革命失败了,是因为没有最终完成反帝反封建的民主革命任务,中国社会的性质没有改变。①客观原因:国民党右派叛变革命。②主观原因:中国共产党缺乏斗争经验;陈独秀犯了右倾机会主义错误;共产国际的错误指示。

(3)作用:①国民大革命基本上结束了北洋军阀在中国的统治,沉重打击了帝国主义在华侵略势力,广大群众受到了一次革命洗礼。②宣传了共产党反帝反封建的革命纲领,扩大了共产党在群众中的影响,共产党开始掌握了一部分革命武装。

(4)教训:使共产党认识到要领导人民取得革命胜利,就必须坚持无产阶级对革命的领导权,必须掌握革命的武装,坚持武装斗争。

(2012·山东文综)与辛亥革命相比,国民革命运动对中国近代化的影响主要表现在( )

A.建立了真正的民主共和国

B.最广泛地发动了人民群众

C.建立了以国共合作为基础的革命统一战线

D.基本上推翻了北洋军阀的统治

【解析】 本题考查国民革命运动的影响,意在考查学生对基础知识的掌握情况。国民革命运动以失败告终,并没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,因此A项错误;B、C两项与题干中“对中国近代化的影响”不符;国民革命运动最主要的功绩是基本上推翻了北洋军阀的统治,为民主政治的实行提供了机遇,D项正确。

【答案】 D

随堂练习

一、选择题

1.(2014·温州高一期末)20世纪上半期上海某店贴过这样一副对联:“三鸟害人,鸦雀鸨;一群卖国,鹿獐螬”。这副对联所反映的历史事件的最主要作用是( )

A.推进了中国政治民主化的进程

B.动摇了封建正统思想的统治地位

C.完成了反帝反封建的革命任务

D.实现了中国民主革命的伟大转折

解析:“鹿獐螬”指的是五四运动抨击的三大卖国贼曹汝霖、章宗祥和陆宗舆,五四运动标志中国新民主主义革命的开端,D项正确。五四运动没有改变中国的政治制度和社会性质,A、C两项错误;B项是新文化运动的意义,错误。

答案:D

2.右图漫画名称为《救火器的误用》,用来表达对下列哪一事件的看法最为恰当( )

A.晚清政府镇压“武昌起义”

B.北洋军阀政府镇压“五四运动”

C.武汉国民政府发动“七一五反革命政变”

D.晚清政府镇压“广州起义”

解析:从图片建筑物可以判断该事件发生在北京,又从图片的人物可以判断是学生在游行示威,军警在镇压,综合信息可以判断B项正确。

答案:B

3.(2014·广州高一训练)1921年中共“一大”上通过的《中国共产党纲领》(英文译稿)中规定:“以无产阶级革命军队推翻资产阶级,由劳动阶级重建国家,直至消灭阶级差别;……废除资本私有制,没收一切生产资料,如机器、土地、厂房、半成品等,归社会所有”。对上述材料的解读,正确的是( )

A.中国共产党是新型的革命政党

B.党纲通过宣告中国共产党的诞生

C.中国共产党以反帝反封建为主要任务

D.中国共产党缺乏对中国国情的正确认识

解析:从材料来看,中共“一大”的任务是进行无产阶级革命,推翻资产阶级统治,建立公有制,缺乏对中国国情的正确认识。故答案为D项。

答案:D

4.“打倒列强,除军阀!”这一革命口号出现于( )

A.太平天国运动时期 B.辛亥革命时期

C.国民大革命时期 D.抗日战争时期

解析:在国民大革命时期,“打倒列强,除军阀”成为当时的时代潮流。

答案:C

5.(2014·洛阳高一统考)1927年,毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中指出:“很短的时间内,将有几万万农民从中国中部、南部和北部各省起来,其势如暴雨骤雨,迅猛异常,无论什么大的力量都将压抑不住。……一切革命的党派、革命的同志,都将在他们面前受他们的检验而决定弃取。”这估话意在说明( )

A.党中央认识到革命必须重视农民的作用

B.农民是检验中国革命成败的决定性力量

C.革命队伍中存在着反对农民运动的倾向

D.“农村包围城市”的革命思路趋向清晰

解析:从材料信息来看,毛泽东已认识到了农民及农民运动的重要性,但他的态度不能代表党中央的态度,故排除A项;B项中的“决定性”从材料中看不出来,也不符合史实;《湖南农民运动考察报告》只是对农民和农村作用的考察,此时“农村包围城市”的革命思路并不明朗,故排除D项。从“无论什么大的力量都将压抑不住”“都将在他们面前受他们的检验而决定弃取”可以看出当时革命队伍中仍存在反对农民运动的倾向,因此正确选项为C。

答案:C

二、非选择题

6.阅读下列材料:

材料一 北京大学发行杂志多种,专以提倡过激派伪说。平时教授学生亦本此旨。此次罢学风潮,近因虽由政治问题发生,而其远因,未始不由此种学说有以致之……

——1919年《北京政府教育部主事的条陈》

材料二 自北京大学学生发生五四运动以来,一般爱国青年,无不以革新思想,为将来革新事业之预备。于是蓬蓬勃勃,抒发言论。国内各界舆论,一致同倡。各种新出版物,为热心青年所举办者,纷纷应时而出。扬葩吐艳,各极其致,社会遂蒙绝大之影响。虽以顽劣之伪政府,犹且不敢撄其锋……推其原始,不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡,遂致舆论大放异彩,学潮弥漫全国,人皆激发天良,誓死为爱国之运动。

——孙中山1920年1月29日《致海外国民党同志函》

请回答:

(1)材料一中的“罢学风潮”指什么?“近因”指什么?

(2)材料一与材料二对学生的态度有何不同?

(3)材料二中孙中山对五四运动从北京扩展到全国的原因的分析是否完全正确?为什么?

解析:本题考查学生从材料中提取和解读信息及调动、运用知识的能力。第(1)问“罢学风潮”指五四运动;“近因”可联系教材回答。第(2)问材料一是北京政府教育部对学生运动的诬蔑,而材料二则赞扬学生运动。第(3)问孙中山由于受阶级和时代局限,没有看到无产阶级的伟大作用,故其分析并非完全正确。

答案:(1)五四运动。“近因”指巴黎和会上中国外交的失败。

(2)材料一诬蔑学生运动;材料二支持赞扬学生运动。

(3)不完全正确。因为五四运动之所以扩大到全国,是由于中国工人阶级加入斗争行列,推动了斗争的深入和发展。由于时代和阶级的局限性,孙中山没有看到无产阶级的伟大作用。

高考演练

1.(2014·天津历史,4分)中国大地从南到北,从珠江三角洲到长江三角洲,处处燃烧着革命的火焰,使“孙中山先生致力国民革命凡四十年未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内获得了巨大的成就”。这一”革命的火焰“( )

A.促进了国共两党进一步合作

B.完成了民主革命任务

C.实现了孙中山的革命目标

D.动摇了帝国主义统治中国的根基

答案:D

2.(2012·福建文综,4分)学者殷海光在论及五四运动时,认为它以iconoclasm(打倒偶像)和enlightenment(启蒙)为动力,是一场“中国知识最光荣的运动”。在他看来,这场运动主要倡导( )

A.自强与求富 B.进化与革新

C.改良与革命 D.民主与科学

解析:本题考查五四运动,意在考查学生阅读史料、提取有效信息的能力。解答本题的关键是把握住题干核心词语“打倒偶像”和“启蒙”,与此对应的主要内容是民主与科学,答案为D项。

答案:D

3.(2013·山东文综,4分)1923年,陈独秀说:“五四运动虽然未能达到理想的成功,而在此运动中最努力的革命青年,遂接受世界的革命思潮,由空想而实际运动,开始了中国革命之新的方向。”陈独秀所说的“中国革命之新的方向”指( )

A.武装革命 B.无产阶级革命

C.民族革命 D.国民革命

解析:本题考查五四运动的历史意义,意在考查学生解读信息、调动和运用知识的能力。五四运动时期,工人阶级开始登上历史舞台,这开启了中国的新民主主义革命,故材料中“中国革命之新的方向”应该是指无产阶级领导的新民主主义革命,B项符合题意。A、C两项均在五四运动之前已经出现,不符合“新的方向”这一要求,而国民革命的指导思想主要是资产阶级的新三民主义,也不能体现“新的方向”,D项不正确。

答案:B

近代中国反侵略、求民主的潮流

第四单元

第十四课 新民主主义革命的崛起

第四单元

情境导入

2014年5月4日,是五四运动爆发95周年纪念日,中共中央总书记习近平来北京大学看望青年学生。他指出,五四运动形成了爱国、进步、民主、科学的五四精神,拉开了中国新民主主义革命的序幕,促进了马克思主义在中国的传播,推动了中国共产党的建立。广大青年对五四运动的最好纪念,就是在党的领导下,勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者,让五四精神放射出更加夺目的时代光芒。

目标导航

●课标要求

概述五四运动和中国共产党成立的史实,认识其对中国社会变革的影响。

●重点难点

1.五四风雷、中国共产党成立对中国革命的深远影响。

2.国民革命运动失败的原因;中国新民主主义革命兴起和曲折发展的历程。

●时空坐标

自主预习

一、五四风雷

1.背景

(1)政治:北洋军阀统治黑暗,对内独裁统治,对外出卖主权。

(2)经济:民族工业进一步发展,工人阶级队伍壮大。

(3)思想:十月革命后,先进的知识分子开始接受马克思主义。

(4)导火线:1919年初,巴黎和会上中国外交失败。

2.过程

(1)第一阶段

①爆发:1919年5月4日。

②中心:北京。

③主力:学生。

④口号:“_________,内除国贼”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”等。

(2)第二阶段

①时间:从1919年6月5日起。

②中心:上海。

③主力:工人阶级。

外争主权

3.结果:五四运动取得初步胜利。

(1)军阀政府释放被捕学生。

(2)罢免曹汝霖、陆宗舆、章宗祥三人的职务。

(3)中国代表拒绝在和约上签字。

4.意义

(1)性质:是一次彻底地不妥协地__________的革命运动。

(2)促进了马克思主义在中国的传播。

(3)成为中国____________革命的开端。

反帝反封建

新民主主义

史学前沿:关于新民主主义革命的开端学术界意见并不统一,第一种是以五四运动为开端,这是最传统的观点;第二种以中国共产党的成立为开端;少数学者认为应该以土地革命为开端。

二、中国共产党诞生

1.条件

(1)内部:马克思主义的广泛传播及其同中国工人运动的日益结合。

(2)外部:_________的指导和帮助。

2.诞生:中共“一大”。

(1)时间、地点:1921年7月23日,上海;大会最后一天转移到浙江嘉兴南湖游船。

共产国际

(2)主要内容

①通过了党纲,确定党的名称为“__________”。

②奋斗目标是用革命军队与无产阶级一起推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,消灭资本家私有制。

③中心工作是_____________,领导工人运动。

④成立了党的中央机构——中央局,选举陈独秀为书记。

(3)意义:自从有了中国共产党,中国革命的面貌焕然一新。

中国共产党

组织工人阶级

归纳综合:中国共产党成立的历史条件

三、国共合作与北伐战争

1.国共合作

(1)原因:中国共产党认识到必须建立______________。

(2)过程

①决定:1923年中国共产党第三次全国代表大会通过中国共产党与中国国民党合作的决定。

②形成:1924年,中国国民党第一次全国代表大会召开,标志着国共合作形成。

革命统一战线

2.北伐战争

(1)历史背景

①国共合作后,________运动高潮迅速到来。

②1925年,国民政府在_______成立,整编国民革命军,统一广东革命根据地。

(2)战争进程

①1926年,国民政府决定北伐,消灭帝国主义支持的北洋军阀吴佩孚、张作霖和孙传芳三派势力。

国民革命

广州

②歼灭吴佩孚、孙传芳部主力,革命势力发展到长江流域。

③1927年初,国民政府由广州迁往______。

(3)意义:动摇了帝国主义统治中国的根基。

武汉

3.大革命失败

(1)原因

①国内外反动势力的勾结、破坏。

②_______坚持右倾错误,放弃革命领导权。

(2)标志:蒋介石和汪精卫发动反革命政变。

(3)影响:第一次国共合作全面破裂,革命暂时转入低潮。

陈独秀

走出误区:国共合作、国民革命运动和北伐战争既有联系又有区别:国民革命运动和北伐战争都是以国共合作为基础进行的;北伐战争是国民革命运动的高潮,国民革命运动与北伐战争是从属关系。

课堂探究

一、新民主主义革命崛起本质上是无产阶级登上历史舞台并崭露头角的过程,为中国民主革命找到了新的方向和希望。

【探究问题】 五四运动爆发的原因。

【探究素材】

材料一 家家户户,男男女女。南南北北,东东西西。老老少少,文文武武。处处惊惊慌慌,时时杀杀砍砍。哭哭啼啼,搜搜刮刮。真真凄凄惨惨,看看干干净净。

——《民国往事》

材料二 从1912~1919年,中国新建厂矿企业四百七十多家,新增资本达一亿三千多万元,超过了过去半个世纪的成就。其中发展最快的是纺织业和面粉业,此外,火柴、榨油、造纸、化工等轻工业发展迅速。

材料三 “新文化运动沉重打击了封建的思想文化,解放了人们的思想……它促使人们加紧追求救国救民的真理,为伟大的五四运动作了思想的先导,为马克思列宁主义在中国的传播开辟了道路”。

——《中国通史》

【探究思路】 材料一反映了军阀混战的史实,说明了结论(1);材料二描述了民国初期民族工业的发展,说明了结论(2);材料三反映了新文化运动与五四运动的关系,说明了结论(3)。

【探究结论】

(1)政治:北洋军阀黑暗统治,阶级矛盾激化。

(2)经济:民族资本主义迅速发展,工人阶级队伍得到壮大。

(3)思想:新文化运动解放了人们的思想。

(4)导火线:巴黎和会中国外交的失败。

特别说明:五四运动能够发生一方面是北洋军阀黑暗统治造成的,同时,也与辛亥革命使人民获得一定民主权利有关,这是五四运动中出现“三罢”斗争的重要背景。

二、旧民主主义革命与新民主主义革命的比较

1.相同点

(1)社会性质:都处于半殖民地半封建社会。

(2)革命性质:都是资产阶级民主革命。

(3)社会主要矛盾:外国资本主义(帝国主义)和中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾,而前者是最主要的矛盾。

(4)革命任务:都是反帝反封建。

2.不同点

方面 旧民主主义革命 新民主主义革命

领导阶级 资产阶级 无产阶级

指导思想 三民主义 马克思主义

革命目标 建立资产阶级共和国,发展资本主义 建立人民民主专政的国家

革命前途 资本主义 社会主义

革命范畴 世界资产阶级革命的一部分 世界无产阶级革命的一部分

五四运动前后,中国社会在经济、政治和思想文化领域出现了一系列新的变化,下列说法正确的是( )

①经济上,民族资本主义进一步发展 ②政治上,资产阶级登上历史舞台,一批具有共产主义思想的知识分子把马克思主义同工人运动相结合 ③思想文化上,五四运动后传播马克思主义成为新文化运动的主流

A.①② B.②③

C.①③ D.①②③

【解析】

【答案】 C

三、正确认识国民大革命

(1)性质:国民大革命是在建立革命统一战线的前提下进行的一场拥有广泛群众基础的国民革命运动,是中国近代历史上前所未有的人民大革命。

(2)失败原因:之所以说国民革命失败了,是因为没有最终完成反帝反封建的民主革命任务,中国社会的性质没有改变。①客观原因:国民党右派叛变革命。②主观原因:中国共产党缺乏斗争经验;陈独秀犯了右倾机会主义错误;共产国际的错误指示。

(3)作用:①国民大革命基本上结束了北洋军阀在中国的统治,沉重打击了帝国主义在华侵略势力,广大群众受到了一次革命洗礼。②宣传了共产党反帝反封建的革命纲领,扩大了共产党在群众中的影响,共产党开始掌握了一部分革命武装。

(4)教训:使共产党认识到要领导人民取得革命胜利,就必须坚持无产阶级对革命的领导权,必须掌握革命的武装,坚持武装斗争。

(2012·山东文综)与辛亥革命相比,国民革命运动对中国近代化的影响主要表现在( )

A.建立了真正的民主共和国

B.最广泛地发动了人民群众

C.建立了以国共合作为基础的革命统一战线

D.基本上推翻了北洋军阀的统治

【解析】 本题考查国民革命运动的影响,意在考查学生对基础知识的掌握情况。国民革命运动以失败告终,并没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,因此A项错误;B、C两项与题干中“对中国近代化的影响”不符;国民革命运动最主要的功绩是基本上推翻了北洋军阀的统治,为民主政治的实行提供了机遇,D项正确。

【答案】 D

随堂练习

一、选择题

1.(2014·温州高一期末)20世纪上半期上海某店贴过这样一副对联:“三鸟害人,鸦雀鸨;一群卖国,鹿獐螬”。这副对联所反映的历史事件的最主要作用是( )

A.推进了中国政治民主化的进程

B.动摇了封建正统思想的统治地位

C.完成了反帝反封建的革命任务

D.实现了中国民主革命的伟大转折

解析:“鹿獐螬”指的是五四运动抨击的三大卖国贼曹汝霖、章宗祥和陆宗舆,五四运动标志中国新民主主义革命的开端,D项正确。五四运动没有改变中国的政治制度和社会性质,A、C两项错误;B项是新文化运动的意义,错误。

答案:D

2.右图漫画名称为《救火器的误用》,用来表达对下列哪一事件的看法最为恰当( )

A.晚清政府镇压“武昌起义”

B.北洋军阀政府镇压“五四运动”

C.武汉国民政府发动“七一五反革命政变”

D.晚清政府镇压“广州起义”

解析:从图片建筑物可以判断该事件发生在北京,又从图片的人物可以判断是学生在游行示威,军警在镇压,综合信息可以判断B项正确。

答案:B

3.(2014·广州高一训练)1921年中共“一大”上通过的《中国共产党纲领》(英文译稿)中规定:“以无产阶级革命军队推翻资产阶级,由劳动阶级重建国家,直至消灭阶级差别;……废除资本私有制,没收一切生产资料,如机器、土地、厂房、半成品等,归社会所有”。对上述材料的解读,正确的是( )

A.中国共产党是新型的革命政党

B.党纲通过宣告中国共产党的诞生

C.中国共产党以反帝反封建为主要任务

D.中国共产党缺乏对中国国情的正确认识

解析:从材料来看,中共“一大”的任务是进行无产阶级革命,推翻资产阶级统治,建立公有制,缺乏对中国国情的正确认识。故答案为D项。

答案:D

4.“打倒列强,除军阀!”这一革命口号出现于( )

A.太平天国运动时期 B.辛亥革命时期

C.国民大革命时期 D.抗日战争时期

解析:在国民大革命时期,“打倒列强,除军阀”成为当时的时代潮流。

答案:C

5.(2014·洛阳高一统考)1927年,毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中指出:“很短的时间内,将有几万万农民从中国中部、南部和北部各省起来,其势如暴雨骤雨,迅猛异常,无论什么大的力量都将压抑不住。……一切革命的党派、革命的同志,都将在他们面前受他们的检验而决定弃取。”这估话意在说明( )

A.党中央认识到革命必须重视农民的作用

B.农民是检验中国革命成败的决定性力量

C.革命队伍中存在着反对农民运动的倾向

D.“农村包围城市”的革命思路趋向清晰

解析:从材料信息来看,毛泽东已认识到了农民及农民运动的重要性,但他的态度不能代表党中央的态度,故排除A项;B项中的“决定性”从材料中看不出来,也不符合史实;《湖南农民运动考察报告》只是对农民和农村作用的考察,此时“农村包围城市”的革命思路并不明朗,故排除D项。从“无论什么大的力量都将压抑不住”“都将在他们面前受他们的检验而决定弃取”可以看出当时革命队伍中仍存在反对农民运动的倾向,因此正确选项为C。

答案:C

二、非选择题

6.阅读下列材料:

材料一 北京大学发行杂志多种,专以提倡过激派伪说。平时教授学生亦本此旨。此次罢学风潮,近因虽由政治问题发生,而其远因,未始不由此种学说有以致之……

——1919年《北京政府教育部主事的条陈》

材料二 自北京大学学生发生五四运动以来,一般爱国青年,无不以革新思想,为将来革新事业之预备。于是蓬蓬勃勃,抒发言论。国内各界舆论,一致同倡。各种新出版物,为热心青年所举办者,纷纷应时而出。扬葩吐艳,各极其致,社会遂蒙绝大之影响。虽以顽劣之伪政府,犹且不敢撄其锋……推其原始,不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡,遂致舆论大放异彩,学潮弥漫全国,人皆激发天良,誓死为爱国之运动。

——孙中山1920年1月29日《致海外国民党同志函》

请回答:

(1)材料一中的“罢学风潮”指什么?“近因”指什么?

(2)材料一与材料二对学生的态度有何不同?

(3)材料二中孙中山对五四运动从北京扩展到全国的原因的分析是否完全正确?为什么?

解析:本题考查学生从材料中提取和解读信息及调动、运用知识的能力。第(1)问“罢学风潮”指五四运动;“近因”可联系教材回答。第(2)问材料一是北京政府教育部对学生运动的诬蔑,而材料二则赞扬学生运动。第(3)问孙中山由于受阶级和时代局限,没有看到无产阶级的伟大作用,故其分析并非完全正确。

答案:(1)五四运动。“近因”指巴黎和会上中国外交的失败。

(2)材料一诬蔑学生运动;材料二支持赞扬学生运动。

(3)不完全正确。因为五四运动之所以扩大到全国,是由于中国工人阶级加入斗争行列,推动了斗争的深入和发展。由于时代和阶级的局限性,孙中山没有看到无产阶级的伟大作用。

高考演练

1.(2014·天津历史,4分)中国大地从南到北,从珠江三角洲到长江三角洲,处处燃烧着革命的火焰,使“孙中山先生致力国民革命凡四十年未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内获得了巨大的成就”。这一”革命的火焰“( )

A.促进了国共两党进一步合作

B.完成了民主革命任务

C.实现了孙中山的革命目标

D.动摇了帝国主义统治中国的根基

答案:D

2.(2012·福建文综,4分)学者殷海光在论及五四运动时,认为它以iconoclasm(打倒偶像)和enlightenment(启蒙)为动力,是一场“中国知识最光荣的运动”。在他看来,这场运动主要倡导( )

A.自强与求富 B.进化与革新

C.改良与革命 D.民主与科学

解析:本题考查五四运动,意在考查学生阅读史料、提取有效信息的能力。解答本题的关键是把握住题干核心词语“打倒偶像”和“启蒙”,与此对应的主要内容是民主与科学,答案为D项。

答案:D

3.(2013·山东文综,4分)1923年,陈独秀说:“五四运动虽然未能达到理想的成功,而在此运动中最努力的革命青年,遂接受世界的革命思潮,由空想而实际运动,开始了中国革命之新的方向。”陈独秀所说的“中国革命之新的方向”指( )

A.武装革命 B.无产阶级革命

C.民族革命 D.国民革命

解析:本题考查五四运动的历史意义,意在考查学生解读信息、调动和运用知识的能力。五四运动时期,工人阶级开始登上历史舞台,这开启了中国的新民主主义革命,故材料中“中国革命之新的方向”应该是指无产阶级领导的新民主主义革命,B项符合题意。A、C两项均在五四运动之前已经出现,不符合“新的方向”这一要求,而国民革命的指导思想主要是资产阶级的新三民主义,也不能体现“新的方向”,D项不正确。

答案:B

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局