14.2* 荷塘月色 同步必刷题 课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.2* 荷塘月色 同步必刷题 课件(共17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 639.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-23 14:37:23 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

14.2 荷塘月色

语文 必修上册

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

一代文宗,匆匆而去,背影长留。朱自清,字佩弦,“弦”,绷紧,性刚劲。虽然朱自清性格温和内敛,但他的一生与其所处时代却有一种巨大的张力,他有独善其身的自清精神,又有心忧国难的爱国之情。朱自清笔下的文章,折射出民国的________和战争硝烟。1927年,上海发生“四一二”反革命政变,消息传到北京,朱自清十分震惊。这年仲夏,清华园月色中的荷花池触发了文学家锐敏的情思,有感于国内军阀征战的时局,朱自清写下不朽名篇——《荷塘月色》。

清贫大约是朱自清一生的底色。1920年夏,朱自清用三年时间修完四年课程,从北大提前毕业。毕业时他原本想去西方留学,迫于________,这个梦想变得遥不可及。当时江浙一带中学教师奇缺,朱自清和好友俞平伯结伴南下执教,双双回到魂牵梦绕的故乡。

巨大的压力、清贫的生活、繁重的工作,使得朱自清的身体________。也就是这个时候,他在拒绝领取美援面粉的声明上签下自己的名字。人们凭吊朱自清,寄托哀思,是在尊崇一种气节,一种风骨,一种精神。1948年8月20日,上海《新民报晚刊》刊登题为《朱自清不愿做官》的短文:“朱氏年来备尝清苦,家累又重,常________,但朱氏淡泊明志,不以为苦……”

刷语言文字运用

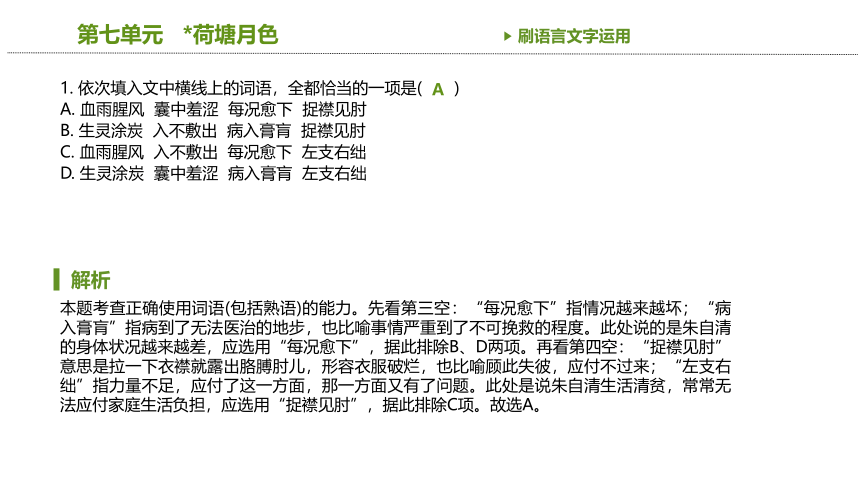

1. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 血雨腥风 囊中羞涩 每况愈下 捉襟见肘

B. 生灵涂炭 入不敷出 病入膏肓 捉襟见肘

C. 血雨腥风 入不敷出 每况愈下 左支右绌

D. 生灵涂炭 囊中羞涩 病入膏肓 左支右绌

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第三空:“每况愈下”指情况越来越坏;“病入膏肓”指病到了无法医治的地步,也比喻事情严重到了不可挽救的程度。此处说的是朱自清的身体状况越来越差,应选用“每况愈下”,据此排除B、D两项。再看第四空:“捉襟见肘”意思是拉一下衣襟就露出胳膊肘儿,形容衣服破烂,也比喻顾此失彼,应付不过来;“左支右绌”指力量不足,应付了这一方面,那一方面又有了问题。此处是说朱自清生活清贫,常常无法应付家庭生活负担,应选用“捉襟见肘”,据此排除C项。故选A。

A

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

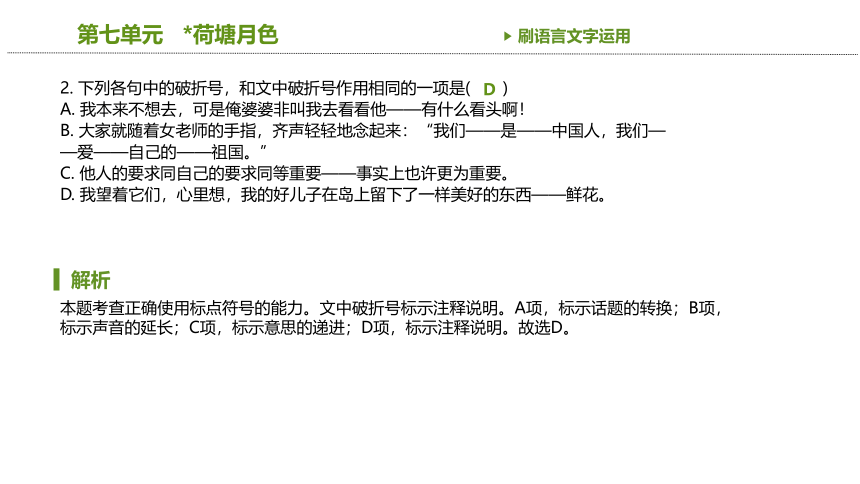

2. 下列各句中的破折号,和文中破折号作用相同的一项是( )

A. 我本来不想去,可是俺婆婆非叫我去看看他——有什么看头啊!

B. 大家就随着女老师的手指,齐声轻轻地念起来:“我们——是——中国人,我们——爱——自己的——祖国。”

C. 他人的要求同自己的要求同等重要——事实上也许更为重要。

D. 我望着它们,心里想,我的好儿子在岛上留下了一样美好的东西——鲜花。

解析

本题考查正确使用标点符号的能力。文中破折号标示注释说明。A项,标示话题的转换;B项,标示声音的延长;C项,标示意思的递进;D项,标示注释说明。故选D。

D

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

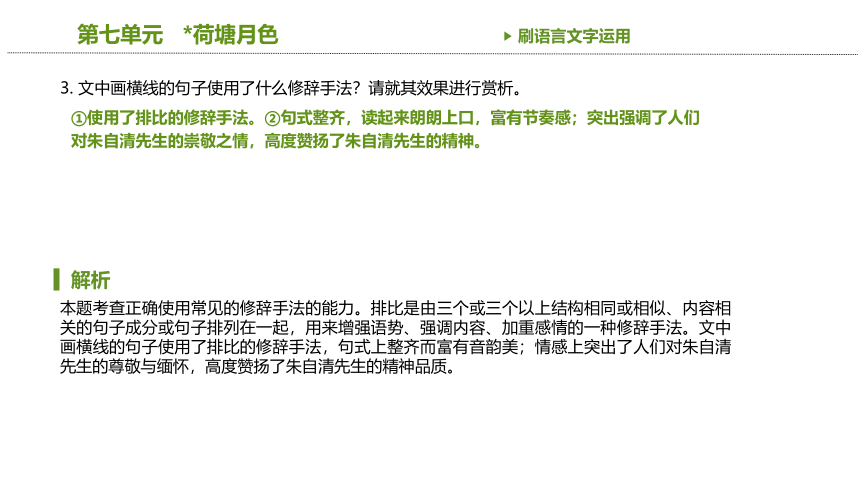

3. 文中画横线的句子使用了什么修辞手法?请就其效果进行赏析。

解析

本题考查正确使用常见的修辞手法的能力。排比是由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关的句子成分或句子排列在一起,用来增强语势、强调内容、加重感情的一种修辞手法。文中画横线的句子使用了排比的修辞手法,句式上整齐而富有音韵美;情感上突出了人们对朱自清先生的尊敬与缅怀,高度赞扬了朱自清先生的精神品质。

①使用了排比的修辞手法。②句式整齐,读起来朗朗上口,富有节奏感;突出强调了人们对朱自清先生的崇敬之情,高度赞扬了朱自清先生的精神。

第七单元 *荷塘月色

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

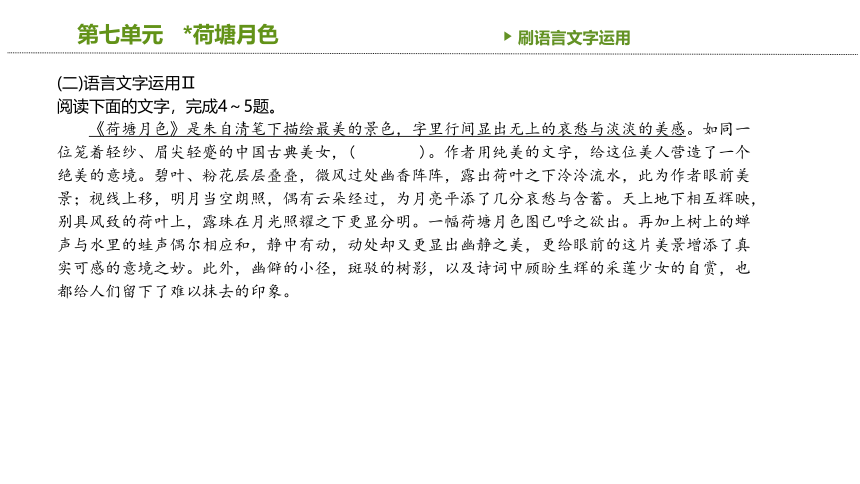

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成4~5题。

《荷塘月色》是朱自清笔下描绘最美的景色,字里行间显出无上的哀愁与淡淡的美感。如同一位笼着轻纱、眉尖轻蹙的中国古典美女,( )。作者用纯美的文字,给这位美人营造了一个绝美的意境。碧叶、粉花层层叠叠,微风过处幽香阵阵,露出荷叶之下泠泠流水,此为作者眼前美景;视线上移,明月当空朗照,偶有云朵经过,为月亮平添了几分哀愁与含蓄。天上地下相互辉映,别具风致的荷叶上,露珠在月光照耀之下更显分明。一幅荷塘月色图已呼之欲出。再加上树上的蝉声与水里的蛙声偶尔相应和,静中有动,动处却又更显出幽静之美,更给眼前的这片美景增添了真实可感的意境之妙。此外,幽僻的小径,斑驳的树影,以及诗词中顾盼生辉的采莲少女的自赏,也都给人们留下了难以抹去的印象。

刷语言文字运用

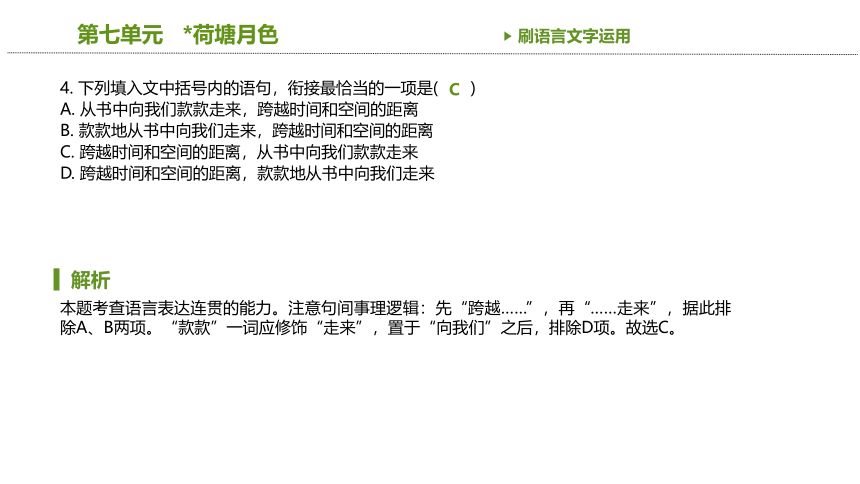

4. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 从书中向我们款款走来,跨越时间和空间的距离

B. 款款地从书中向我们走来,跨越时间和空间的距离

C. 跨越时间和空间的距离,从书中向我们款款走来

D. 跨越时间和空间的距离,款款地从书中向我们走来

解析

本题考查语言表达连贯的能力。注意句间事理逻辑:先“跨越……”,再“……走来”,据此排除A、B两项。“款款”一词应修饰“走来”,置于“向我们”之后,排除D项。故选C。

C

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

5. 文中画横线的句子有语病,请修改。

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。原文画横线的句子有两处语病:一是搭配不当,应把“《荷塘月色》是……景色”改为“《荷塘月色》是……散文”;二是不合逻辑,“无上的哀愁与淡淡的美感”应改为“无上的美感与淡淡的哀愁”。

【示例】《荷塘月色》是朱自清笔下描绘最美的散文,字里行间显出无上的美感与淡淡的哀愁。

第七单元 *荷塘月色

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

体裁:散文 难度:易 建议用时:20分钟

秋天的音乐

冯骥才

火车一出山海关,我便戴上耳机听起这“秋天的音乐”。开端的旋律似乎熟悉,没等我怀疑它是不是真正地描述秋天,下巴发懒地一蹭粗软的毛衣领口,两只手搓一搓,让干燥的凉手背给湿润的热手心舒服地摩擦摩擦,整个身心就进入秋天才有的一种异样温暖甜醉的感受里。

我把脸颊贴在窗玻璃上,挺凉,带着享受的渴望往车窗外望去,秋天的大自然展开一片辉煌灿烂的景象。阳光像钢琴明亮的音色洒在这收割过的田野上,整个大地像生过婴儿的母亲,幸福地舒展在开阔的晴空下,躺着,丰满而柔韧的躯体!从麦茬里裸露出的浓厚的红褐色是大地母亲健壮的肤色;所有树林都在炎夏的竞争中把自己的精力膨胀到头,此刻自在自如地伸展它优美的枝条;所有金色的叶子都是它的果实,一任秋风翻动,煌煌夸耀着秋天的富有。真正的富有感,是属于创造者的;真正的创造者,才有这种潇洒而悠然的风度……一只鸟儿随着一个轻扬的小提琴旋律腾空飞起,它把我引向无穷纯净的天空。任何情绪一入天空便化作一片博大的安寂。这愈看愈大的天空有如伟大哲人恢宏的头颅,白云是他的思想。有时风云交汇,会闪出一道智慧的灵光,响起一句警示世人的哲理。此时,哲人也累了,沉浸在秋天的松弛里。他高远,平和,神秘无限。大大小小、松松散散的云彩是他思想的片段。这千形万状精美的片段伴同空灵的音响,在我眼前流过,还在阳光里洁白耀眼。那乘着小提琴旋律的鸟儿一直钻向云天,愈高愈小,最后变成一个极小的黑点儿,忽然“噗”地扎入一个巨大、蓬松、发亮的云团……

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

接下去的温情和弦,带来一片疏淡的田园风景。秋天消解了大地的绿,用它中性的调子,把一切色泽调匀。和谐又高贵,平稳又舒畅,只有收获过了的秋天才能这样静谧安详。几座闪闪发光的麦秸垛,一缕银蓝色半透明的炊烟,这儿一棵那儿一棵怡然自得站在平原上的树,这儿一只那儿一只慢吞吞吃草的杂色的牛。近景从眼前疾掠而过,远景跟着我缓缓向前,大地像唱片慢慢旋转,耳朵里不绝地响着这曲人间牧歌。

一株垂死的老树一点点走进这巨大唱片的中间来。它的根像唱针,在大自然深处划出一支忧伤的曲调。心中的光线和风景的光线一同转暗,即使一湾河水强烈的反光,也清冷,也刺目,也凄凉。一切阴影都化为行将垂暮的秋天的愁绪;萧疏的万物失去往日共荣的激情,各自挽着生命的孤单;篱笆后一朵迟开的小葵花,像你告别时在人群中伸出的最后一次招手,跟着被轰隆隆前奔的列车甩到后边……春的萌动、战栗、骚乱,夏的喧闹、蓬勃、繁华,全都销匿而去,无可挽回。不管它曾经怎样辉煌,怎样骄傲,怎样光芒四射,怎样自豪地挥霍自己的精力与才华,毕竟过往不复。人生是一次性的。生命以时间为载体,这就决定人类以死亡为结局的必然悲剧。一种浓重的忧伤混同音乐漫无边际地散开,渲染着满目风光。我忽然想喊,想叫这列车停住,倒回去!

突然,一条大道纵向冲出去,黄昏中它闪闪发光,如同一支号角嘹亮吹响,声音唤来一大片拔地而起的森林,像一支金灿灿的铜管乐队,奏着庄严的乐曲走进视野。来不及分清这是音乐还是画面变换的缘故,心境陡然一变,刚刚的忧愁一扫而光。当浓林深处一棵棵依然葱绿的幼树晃过时,我忽然醒悟,秋天的凋谢全是假象!

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

它不过是在寒飙来临之前把生命掩藏起来,把绿意埋在地下,在冬日的雪被下积蓄与浓缩,等待下一个春天里,再一次加倍地挥洒与铺张!远远的山坡上,坟茔在夕照里像一堆火,神奇又神秘,它哪里埋葬的是一具尸体或一个孤魂?既然每个生命都在创造了另一个生命后离去,那么什么叫死亡?死亡,不是一种生命的转换、旋律的变化、画面的更迭吗?那么世间还有什么比死亡更庄严、更神圣、更迷人!为了再生而奉献自己的伟大的死亡啊……

秋天的音乐已如圣殿的声音,这壮美崇高的轰响,把我全部身心都裹住、都净化了。我惊奇地感觉自己像玻璃一样透明。

(有删改)

刷文学类阅读

6. 下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “秋天的音乐”有两层含义:一是指作者戴上耳机所听到的音乐,二是指作者听音乐的过程中所看到的秋天景色。

B. “想叫这列车停住,倒回去!”的意思是:眼前的景色不如先前的景色美丽,作者想让列车倒回去以欣赏原来的景色。

C. “这壮美崇高的轰响,把我全部身心都裹住、都净化了”一句,意在表明秋天的景色产生的巨大感染力。

D. 在郁达夫《故都的秋》中,秋天给人的感受是清、静、悲凉;在冯骥才的笔下,秋天给人的感受则与之有所不同。

解析

本题考查分析文章内容的能力。B项,“眼前的景色不如先前的景色美丽,作者想让列车倒回去以欣赏原来的景色”错误,曲解文意。结合该句上文“不管它曾经怎样辉煌,怎样骄傲……这就决定人类以死亡为结局的必然悲剧”可知,在作者心中,“这列车”是指时光列车,这句话的意思是,作者想让时光回转、生命永恒。

B

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

7. 下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 文章以火车为观察点,随着火车的前行描写了多个具有不同特点的秋天景象,由于观察点的限制,作者所看到的景象都属于远景。

B. 文章写了“一株垂死的老树”,和下文描写的充满生机的“葱绿的幼树”构成了鲜明的对比,为作者发表人生感悟作了铺垫。

C. 文章以“火车一出山海关,我便戴上耳机听起这‘秋天的音乐’”开篇,逐层描写,以“秋天的音乐已如圣殿的声音”结尾,首尾呼应,结构清晰。

D. 文章综合运用了描写、抒情、议论等多种表达方式,对秋天的景色描写细腻,生动形象,而议论则提升了文章的思想深度。

解析

本题考查分析作品的体裁特征和表现手法的能力。A项,作者“所看到的景象都属于远景”错误。依据原文第3段“近景从眼前疾掠而过,远景跟着我缓缓向前”可知,作者所看到的景象并非都是远景。

A

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

8. 下面这段文字和文中画波浪线部分运用了相同的修辞手法,请简要说明。

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。

(节选自朱自清《荷塘月色》)

①比喻。冯文把“大地”比作“母亲”,把从麦茬里裸露出的“红褐色”比作“大地母亲健壮的肤色”;朱文把“出水很高”的叶子比作“舞女的裙”,把“白花”比作“明珠”“星星”“美人”。②通感。冯文用“钢琴明亮的音色”描写阳光,以听觉来写视觉;朱文用“渺茫的歌声”来描写“缕缕清香”,以听觉来写嗅觉。③拟人。冯文用“幸福”“躺”“自在自如”“夸耀”等词语描写秋天的景物,朱文用“袅娜”“羞涩”等词语描写白花,赋予自然景物以人的动作、神态,形象生动。

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

解析

本题考查分析作品的表现手法的能力。解答本题,应先明确两部分文字运用的相同的修辞手法。冯文中“整个大地像生过婴儿的母亲”“从麦茬里裸露出的浓厚的红褐色是大地母亲健壮的肤色”使用了比喻的修辞手法;朱文中“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人”也使用了比喻的修辞手法。冯文中“阳光像钢琴明亮的音色洒在这收割过的田野上”以听觉来写视觉,表现阳光带来的明亮之美,运用了通感的修辞手法;朱文中“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”以听觉来写嗅觉,表现出微风中荷花清香的时有时无的特点。冯文中“幸福地舒展在开阔的晴空下,躺着,丰满而柔韧的躯体”“此刻自在自如地伸展它优美的枝条”“煌煌夸耀着秋天的富有”等运用了拟人的修辞手法;朱文中“有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的”也运用了拟人的修辞手法,赋予自然景物以人的情态,富有画面感。

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

9. 在文中,作者的心绪经历了“陶醉—忧伤—豁达”的变化过程,请结合全文内容分析这一变化过程。

解析

本题考查从不同角度和层面发掘作品的意蕴的能力。首先分析“陶醉”的心绪:文本第2、3段,作者描绘了秋天大自然之美,呈现了一幅辉煌灿烂、悠然松弛、静谧安详的景象,感受到“真正的富有感,是属于创造者的;真正的创造者,才有这种潇洒而悠然的风度”“只有收获过了的秋天才能这样静谧安详”,作者此时陶醉在秋景之中。其次分析“忧伤”的心绪:文本第4段写一株垂死的老树,写萧疏的万物、迟开的小葵花,表现“心中的光线和风景的光线一同转暗”“也清冷,也刺目,也凄凉”,作者联想到人生是一次性的,人类以死亡为结局的必然悲剧,内心散开浓重的忧伤。最后分析“豁达”的心绪:文本第5、6段,作者看到一棵棵葱绿的幼树,意识到秋天的凋谢全是假象,联想到每个生命都会在创造了另一个生命后离去,死亡是生命庄严的再生与转换,内心转为豁达。

①作者看到了秋天辉煌灿烂以及静谧安详的景象,得到真正的富有感属于创造者,只有收获过的人生才拥有生命的静谧、安详等人生感悟,于是陶醉在秋景之中。②作者看到了秋天清冷凄凉的景象,认识到生命必然走向死亡的结局,于是心生忧伤。③最终作者看到秋天依然葱绿的幼树,认为死亡是生命庄严的再生与转换,内心转为豁达。

第七单元 *荷塘月色

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

14.2 荷塘月色

语文 必修上册

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

一代文宗,匆匆而去,背影长留。朱自清,字佩弦,“弦”,绷紧,性刚劲。虽然朱自清性格温和内敛,但他的一生与其所处时代却有一种巨大的张力,他有独善其身的自清精神,又有心忧国难的爱国之情。朱自清笔下的文章,折射出民国的________和战争硝烟。1927年,上海发生“四一二”反革命政变,消息传到北京,朱自清十分震惊。这年仲夏,清华园月色中的荷花池触发了文学家锐敏的情思,有感于国内军阀征战的时局,朱自清写下不朽名篇——《荷塘月色》。

清贫大约是朱自清一生的底色。1920年夏,朱自清用三年时间修完四年课程,从北大提前毕业。毕业时他原本想去西方留学,迫于________,这个梦想变得遥不可及。当时江浙一带中学教师奇缺,朱自清和好友俞平伯结伴南下执教,双双回到魂牵梦绕的故乡。

巨大的压力、清贫的生活、繁重的工作,使得朱自清的身体________。也就是这个时候,他在拒绝领取美援面粉的声明上签下自己的名字。人们凭吊朱自清,寄托哀思,是在尊崇一种气节,一种风骨,一种精神。1948年8月20日,上海《新民报晚刊》刊登题为《朱自清不愿做官》的短文:“朱氏年来备尝清苦,家累又重,常________,但朱氏淡泊明志,不以为苦……”

刷语言文字运用

1. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 血雨腥风 囊中羞涩 每况愈下 捉襟见肘

B. 生灵涂炭 入不敷出 病入膏肓 捉襟见肘

C. 血雨腥风 入不敷出 每况愈下 左支右绌

D. 生灵涂炭 囊中羞涩 病入膏肓 左支右绌

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第三空:“每况愈下”指情况越来越坏;“病入膏肓”指病到了无法医治的地步,也比喻事情严重到了不可挽救的程度。此处说的是朱自清的身体状况越来越差,应选用“每况愈下”,据此排除B、D两项。再看第四空:“捉襟见肘”意思是拉一下衣襟就露出胳膊肘儿,形容衣服破烂,也比喻顾此失彼,应付不过来;“左支右绌”指力量不足,应付了这一方面,那一方面又有了问题。此处是说朱自清生活清贫,常常无法应付家庭生活负担,应选用“捉襟见肘”,据此排除C项。故选A。

A

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

2. 下列各句中的破折号,和文中破折号作用相同的一项是( )

A. 我本来不想去,可是俺婆婆非叫我去看看他——有什么看头啊!

B. 大家就随着女老师的手指,齐声轻轻地念起来:“我们——是——中国人,我们——爱——自己的——祖国。”

C. 他人的要求同自己的要求同等重要——事实上也许更为重要。

D. 我望着它们,心里想,我的好儿子在岛上留下了一样美好的东西——鲜花。

解析

本题考查正确使用标点符号的能力。文中破折号标示注释说明。A项,标示话题的转换;B项,标示声音的延长;C项,标示意思的递进;D项,标示注释说明。故选D。

D

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

3. 文中画横线的句子使用了什么修辞手法?请就其效果进行赏析。

解析

本题考查正确使用常见的修辞手法的能力。排比是由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关的句子成分或句子排列在一起,用来增强语势、强调内容、加重感情的一种修辞手法。文中画横线的句子使用了排比的修辞手法,句式上整齐而富有音韵美;情感上突出了人们对朱自清先生的尊敬与缅怀,高度赞扬了朱自清先生的精神品质。

①使用了排比的修辞手法。②句式整齐,读起来朗朗上口,富有节奏感;突出强调了人们对朱自清先生的崇敬之情,高度赞扬了朱自清先生的精神。

第七单元 *荷塘月色

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成4~5题。

《荷塘月色》是朱自清笔下描绘最美的景色,字里行间显出无上的哀愁与淡淡的美感。如同一位笼着轻纱、眉尖轻蹙的中国古典美女,( )。作者用纯美的文字,给这位美人营造了一个绝美的意境。碧叶、粉花层层叠叠,微风过处幽香阵阵,露出荷叶之下泠泠流水,此为作者眼前美景;视线上移,明月当空朗照,偶有云朵经过,为月亮平添了几分哀愁与含蓄。天上地下相互辉映,别具风致的荷叶上,露珠在月光照耀之下更显分明。一幅荷塘月色图已呼之欲出。再加上树上的蝉声与水里的蛙声偶尔相应和,静中有动,动处却又更显出幽静之美,更给眼前的这片美景增添了真实可感的意境之妙。此外,幽僻的小径,斑驳的树影,以及诗词中顾盼生辉的采莲少女的自赏,也都给人们留下了难以抹去的印象。

刷语言文字运用

4. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 从书中向我们款款走来,跨越时间和空间的距离

B. 款款地从书中向我们走来,跨越时间和空间的距离

C. 跨越时间和空间的距离,从书中向我们款款走来

D. 跨越时间和空间的距离,款款地从书中向我们走来

解析

本题考查语言表达连贯的能力。注意句间事理逻辑:先“跨越……”,再“……走来”,据此排除A、B两项。“款款”一词应修饰“走来”,置于“向我们”之后,排除D项。故选C。

C

第七单元 *荷塘月色

刷语言文字运用

5. 文中画横线的句子有语病,请修改。

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。原文画横线的句子有两处语病:一是搭配不当,应把“《荷塘月色》是……景色”改为“《荷塘月色》是……散文”;二是不合逻辑,“无上的哀愁与淡淡的美感”应改为“无上的美感与淡淡的哀愁”。

【示例】《荷塘月色》是朱自清笔下描绘最美的散文,字里行间显出无上的美感与淡淡的哀愁。

第七单元 *荷塘月色

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

体裁:散文 难度:易 建议用时:20分钟

秋天的音乐

冯骥才

火车一出山海关,我便戴上耳机听起这“秋天的音乐”。开端的旋律似乎熟悉,没等我怀疑它是不是真正地描述秋天,下巴发懒地一蹭粗软的毛衣领口,两只手搓一搓,让干燥的凉手背给湿润的热手心舒服地摩擦摩擦,整个身心就进入秋天才有的一种异样温暖甜醉的感受里。

我把脸颊贴在窗玻璃上,挺凉,带着享受的渴望往车窗外望去,秋天的大自然展开一片辉煌灿烂的景象。阳光像钢琴明亮的音色洒在这收割过的田野上,整个大地像生过婴儿的母亲,幸福地舒展在开阔的晴空下,躺着,丰满而柔韧的躯体!从麦茬里裸露出的浓厚的红褐色是大地母亲健壮的肤色;所有树林都在炎夏的竞争中把自己的精力膨胀到头,此刻自在自如地伸展它优美的枝条;所有金色的叶子都是它的果实,一任秋风翻动,煌煌夸耀着秋天的富有。真正的富有感,是属于创造者的;真正的创造者,才有这种潇洒而悠然的风度……一只鸟儿随着一个轻扬的小提琴旋律腾空飞起,它把我引向无穷纯净的天空。任何情绪一入天空便化作一片博大的安寂。这愈看愈大的天空有如伟大哲人恢宏的头颅,白云是他的思想。有时风云交汇,会闪出一道智慧的灵光,响起一句警示世人的哲理。此时,哲人也累了,沉浸在秋天的松弛里。他高远,平和,神秘无限。大大小小、松松散散的云彩是他思想的片段。这千形万状精美的片段伴同空灵的音响,在我眼前流过,还在阳光里洁白耀眼。那乘着小提琴旋律的鸟儿一直钻向云天,愈高愈小,最后变成一个极小的黑点儿,忽然“噗”地扎入一个巨大、蓬松、发亮的云团……

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

接下去的温情和弦,带来一片疏淡的田园风景。秋天消解了大地的绿,用它中性的调子,把一切色泽调匀。和谐又高贵,平稳又舒畅,只有收获过了的秋天才能这样静谧安详。几座闪闪发光的麦秸垛,一缕银蓝色半透明的炊烟,这儿一棵那儿一棵怡然自得站在平原上的树,这儿一只那儿一只慢吞吞吃草的杂色的牛。近景从眼前疾掠而过,远景跟着我缓缓向前,大地像唱片慢慢旋转,耳朵里不绝地响着这曲人间牧歌。

一株垂死的老树一点点走进这巨大唱片的中间来。它的根像唱针,在大自然深处划出一支忧伤的曲调。心中的光线和风景的光线一同转暗,即使一湾河水强烈的反光,也清冷,也刺目,也凄凉。一切阴影都化为行将垂暮的秋天的愁绪;萧疏的万物失去往日共荣的激情,各自挽着生命的孤单;篱笆后一朵迟开的小葵花,像你告别时在人群中伸出的最后一次招手,跟着被轰隆隆前奔的列车甩到后边……春的萌动、战栗、骚乱,夏的喧闹、蓬勃、繁华,全都销匿而去,无可挽回。不管它曾经怎样辉煌,怎样骄傲,怎样光芒四射,怎样自豪地挥霍自己的精力与才华,毕竟过往不复。人生是一次性的。生命以时间为载体,这就决定人类以死亡为结局的必然悲剧。一种浓重的忧伤混同音乐漫无边际地散开,渲染着满目风光。我忽然想喊,想叫这列车停住,倒回去!

突然,一条大道纵向冲出去,黄昏中它闪闪发光,如同一支号角嘹亮吹响,声音唤来一大片拔地而起的森林,像一支金灿灿的铜管乐队,奏着庄严的乐曲走进视野。来不及分清这是音乐还是画面变换的缘故,心境陡然一变,刚刚的忧愁一扫而光。当浓林深处一棵棵依然葱绿的幼树晃过时,我忽然醒悟,秋天的凋谢全是假象!

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

它不过是在寒飙来临之前把生命掩藏起来,把绿意埋在地下,在冬日的雪被下积蓄与浓缩,等待下一个春天里,再一次加倍地挥洒与铺张!远远的山坡上,坟茔在夕照里像一堆火,神奇又神秘,它哪里埋葬的是一具尸体或一个孤魂?既然每个生命都在创造了另一个生命后离去,那么什么叫死亡?死亡,不是一种生命的转换、旋律的变化、画面的更迭吗?那么世间还有什么比死亡更庄严、更神圣、更迷人!为了再生而奉献自己的伟大的死亡啊……

秋天的音乐已如圣殿的声音,这壮美崇高的轰响,把我全部身心都裹住、都净化了。我惊奇地感觉自己像玻璃一样透明。

(有删改)

刷文学类阅读

6. 下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “秋天的音乐”有两层含义:一是指作者戴上耳机所听到的音乐,二是指作者听音乐的过程中所看到的秋天景色。

B. “想叫这列车停住,倒回去!”的意思是:眼前的景色不如先前的景色美丽,作者想让列车倒回去以欣赏原来的景色。

C. “这壮美崇高的轰响,把我全部身心都裹住、都净化了”一句,意在表明秋天的景色产生的巨大感染力。

D. 在郁达夫《故都的秋》中,秋天给人的感受是清、静、悲凉;在冯骥才的笔下,秋天给人的感受则与之有所不同。

解析

本题考查分析文章内容的能力。B项,“眼前的景色不如先前的景色美丽,作者想让列车倒回去以欣赏原来的景色”错误,曲解文意。结合该句上文“不管它曾经怎样辉煌,怎样骄傲……这就决定人类以死亡为结局的必然悲剧”可知,在作者心中,“这列车”是指时光列车,这句话的意思是,作者想让时光回转、生命永恒。

B

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

7. 下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 文章以火车为观察点,随着火车的前行描写了多个具有不同特点的秋天景象,由于观察点的限制,作者所看到的景象都属于远景。

B. 文章写了“一株垂死的老树”,和下文描写的充满生机的“葱绿的幼树”构成了鲜明的对比,为作者发表人生感悟作了铺垫。

C. 文章以“火车一出山海关,我便戴上耳机听起这‘秋天的音乐’”开篇,逐层描写,以“秋天的音乐已如圣殿的声音”结尾,首尾呼应,结构清晰。

D. 文章综合运用了描写、抒情、议论等多种表达方式,对秋天的景色描写细腻,生动形象,而议论则提升了文章的思想深度。

解析

本题考查分析作品的体裁特征和表现手法的能力。A项,作者“所看到的景象都属于远景”错误。依据原文第3段“近景从眼前疾掠而过,远景跟着我缓缓向前”可知,作者所看到的景象并非都是远景。

A

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

8. 下面这段文字和文中画波浪线部分运用了相同的修辞手法,请简要说明。

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。

(节选自朱自清《荷塘月色》)

①比喻。冯文把“大地”比作“母亲”,把从麦茬里裸露出的“红褐色”比作“大地母亲健壮的肤色”;朱文把“出水很高”的叶子比作“舞女的裙”,把“白花”比作“明珠”“星星”“美人”。②通感。冯文用“钢琴明亮的音色”描写阳光,以听觉来写视觉;朱文用“渺茫的歌声”来描写“缕缕清香”,以听觉来写嗅觉。③拟人。冯文用“幸福”“躺”“自在自如”“夸耀”等词语描写秋天的景物,朱文用“袅娜”“羞涩”等词语描写白花,赋予自然景物以人的动作、神态,形象生动。

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

解析

本题考查分析作品的表现手法的能力。解答本题,应先明确两部分文字运用的相同的修辞手法。冯文中“整个大地像生过婴儿的母亲”“从麦茬里裸露出的浓厚的红褐色是大地母亲健壮的肤色”使用了比喻的修辞手法;朱文中“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人”也使用了比喻的修辞手法。冯文中“阳光像钢琴明亮的音色洒在这收割过的田野上”以听觉来写视觉,表现阳光带来的明亮之美,运用了通感的修辞手法;朱文中“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”以听觉来写嗅觉,表现出微风中荷花清香的时有时无的特点。冯文中“幸福地舒展在开阔的晴空下,躺着,丰满而柔韧的躯体”“此刻自在自如地伸展它优美的枝条”“煌煌夸耀着秋天的富有”等运用了拟人的修辞手法;朱文中“有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的”也运用了拟人的修辞手法,赋予自然景物以人的情态,富有画面感。

第七单元 *荷塘月色

刷文学类阅读

9. 在文中,作者的心绪经历了“陶醉—忧伤—豁达”的变化过程,请结合全文内容分析这一变化过程。

解析

本题考查从不同角度和层面发掘作品的意蕴的能力。首先分析“陶醉”的心绪:文本第2、3段,作者描绘了秋天大自然之美,呈现了一幅辉煌灿烂、悠然松弛、静谧安详的景象,感受到“真正的富有感,是属于创造者的;真正的创造者,才有这种潇洒而悠然的风度”“只有收获过了的秋天才能这样静谧安详”,作者此时陶醉在秋景之中。其次分析“忧伤”的心绪:文本第4段写一株垂死的老树,写萧疏的万物、迟开的小葵花,表现“心中的光线和风景的光线一同转暗”“也清冷,也刺目,也凄凉”,作者联想到人生是一次性的,人类以死亡为结局的必然悲剧,内心散开浓重的忧伤。最后分析“豁达”的心绪:文本第5、6段,作者看到一棵棵葱绿的幼树,意识到秋天的凋谢全是假象,联想到每个生命都会在创造了另一个生命后离去,死亡是生命庄严的再生与转换,内心转为豁达。

①作者看到了秋天辉煌灿烂以及静谧安详的景象,得到真正的富有感属于创造者,只有收获过的人生才拥有生命的静谧、安详等人生感悟,于是陶醉在秋景之中。②作者看到了秋天清冷凄凉的景象,认识到生命必然走向死亡的结局,于是心生忧伤。③最终作者看到秋天依然葱绿的幼树,认为死亡是生命庄严的再生与转换,内心转为豁达。

第七单元 *荷塘月色

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读