第四单元 一 记录家乡的人和物 同步必刷题 课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四单元 一 记录家乡的人和物 同步必刷题 课件(共16张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 637.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-23 14:44:01 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

学习活动一

记录家乡的人和物

语文 必修上册

第一单元

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

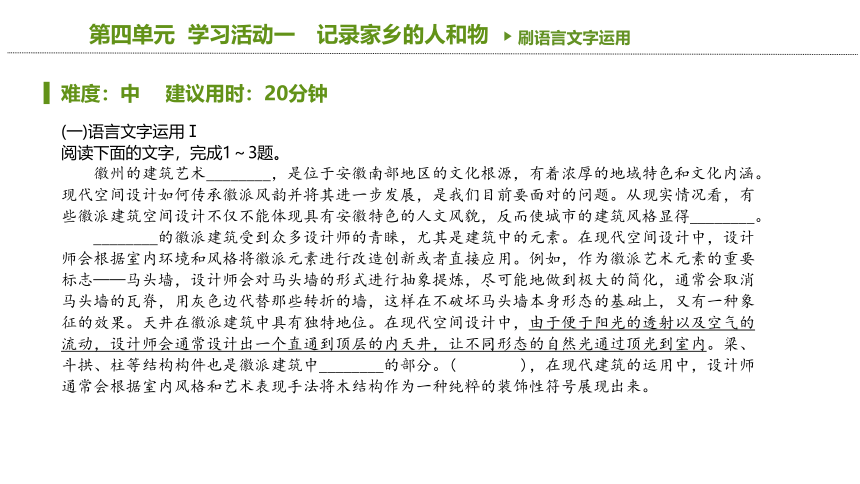

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

徽州的建筑艺术________,是位于安徽南部地区的文化根源,有着浓厚的地域特色和文化内涵。现代空间设计如何传承徽派风韵并将其进一步发展,是我们目前要面对的问题。从现实情况看,有些徽派建筑空间设计不仅不能体现具有安徽特色的人文风貌,反而使城市的建筑风格显得________。

________的徽派建筑受到众多设计师的青睐,尤其是建筑中的元素。在现代空间设计中,设计师会根据室内环境和风格将徽派元素进行改造创新或者直接应用。例如,作为徽派艺术元素的重要标志——马头墙,设计师会对马头墙的形式进行抽象提炼,尽可能地做到极大的简化,通常会取消马头墙的瓦脊,用灰色边代替那些转折的墙,这样在不破坏马头墙本身形态的基础上,又有一种象征的效果。天井在徽派建筑中具有独特地位。在现代空间设计中,由于便于阳光的透射以及空气的流动,设计师会通常设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光到室内。梁、斗拱、柱等结构构件也是徽派建筑中________的部分。( ),在现代建筑的运用中,设计师通常会根据室内风格和艺术表现手法将木结构作为一种纯粹的装饰性符号展现出来。

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

1. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 源远流长 不伦不类 独树一帜 缺一不可

B. 天长地久 不今不古 独树一帜 不可偏废

C. 源远流长 不今不古 标新立异 缺一不可

D. 天长地久 不伦不类 标新立异 不可偏废

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“源远流长”指源头很远,流程很长,也形容历史悠久;“天长地久”指跟天和地存在的时间一样长,形容永久不变(多指爱情)。语境中强调的是徽州的建筑艺术历史悠久,应填“源远流长”,排除B、D两项。再看第三空:“独树一帜”指单独树立起一面旗帜,指自成一家;“标新立异”指提出新奇的主张,表示与一般不同。语境重在强调徽派建筑的特点自成一家,应填“独树一帜”,排除C项。故选A。

A

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

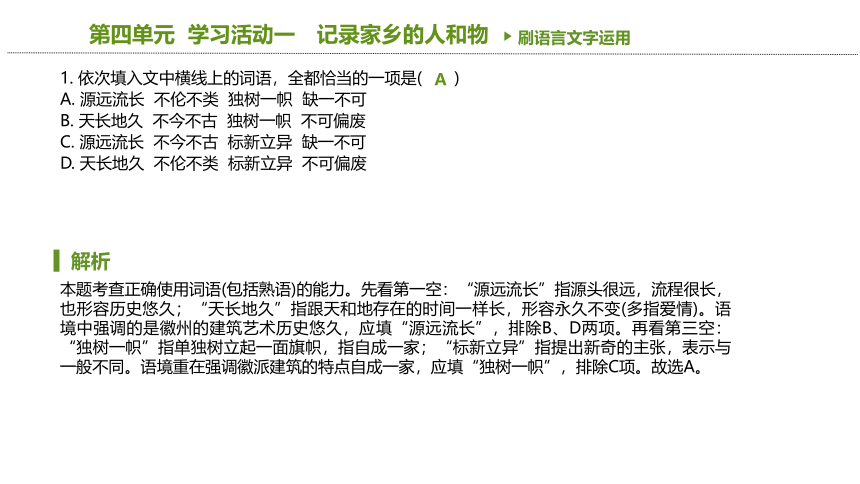

2. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 由于便于阳光的透射以及空气的流动,设计师通常会设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光到室内。

B. 由于便于阳光的透射以及空气的流动,设计师会通常设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光照射到室内。

C. 为了便于阳光的透射以及空气的流动,设计师会通常设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光到室内。

D. 为了便于阳光的透射以及空气的流动,设计师通常会设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光照射到室内。

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有三处语病:一是不合逻辑,结合语境可知,“便于阳光的透射以及空气的流动”是设计师设计内天井的目的,而不是原因,应将“由于”改为“为了”,排除A、B两项;二是语序不当,应把“通常”放在“会”之前,排除C项;三是成分残缺,应在“顶光”后添加“照射”。故选D。

D

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

3. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 社会经济的发展,使得斗拱式木制结构仅仅不再作为承受重量而被使用

B. 由于社会经济的发展,斗拱式木制结构不再仅仅作为承受重量而被使用

C. 由于社会经济的发展,斗拱式木制结构仅仅不再作为被使用而承受重量

D. 社会经济的发展,使得斗拱式木制结构不再仅仅作为被使用而承受重量

解析

本题考查语言表达连贯的能力。根据语境,这句话的陈述对象是“斗拱式木制结构”,应作句子的主语,“社会经济的发展”没有“由于”,陈述对象便成了“社会经济的发展”,排除A、D两项;“仅仅”修饰“作为”,应放在“不再”之后、“作为”之前,排除C项;“承受重量”应放在“被使用”之前。故选B。

B

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

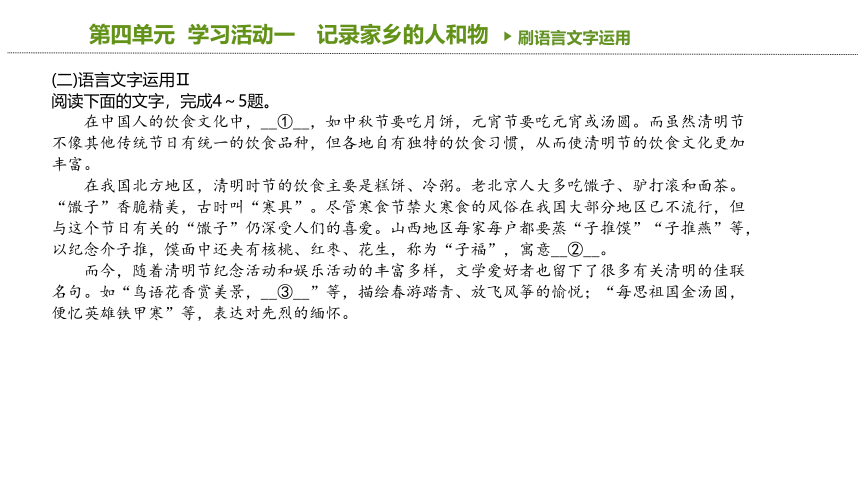

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成4~5题。

在中国人的饮食文化中,__①__,如中秋节要吃月饼,元宵节要吃元宵或汤圆。而虽然清明节不像其他传统节日有统一的饮食品种,但各地自有独特的饮食习惯,从而使清明节的饮食文化更加丰富。

在我国北方地区,清明时节的饮食主要是糕饼、冷粥。老北京人大多吃馓子、驴打滚和面茶。“馓子”香脆精美,古时叫“寒具”。尽管寒食节禁火寒食的风俗在我国大部分地区已不流行,但与这个节日有关的“馓子”仍深受人们的喜爱。山西地区每家每户都要蒸“子推馍”“子推燕”等,以纪念介子推,馍面中还夹有核桃、红枣、花生,称为“子福”,寓意__②__。

而今,随着清明节纪念活动和娱乐活动的丰富多样,文学爱好者也留下了很多有关清明的佳联名句。如“鸟语花香赏美景,__③__”等,描绘春游踏青、放飞风筝的愉悦;“每思祖国金汤固,便忆英雄铁甲寒”等,表达对先烈的缅怀。

刷语言文字运用

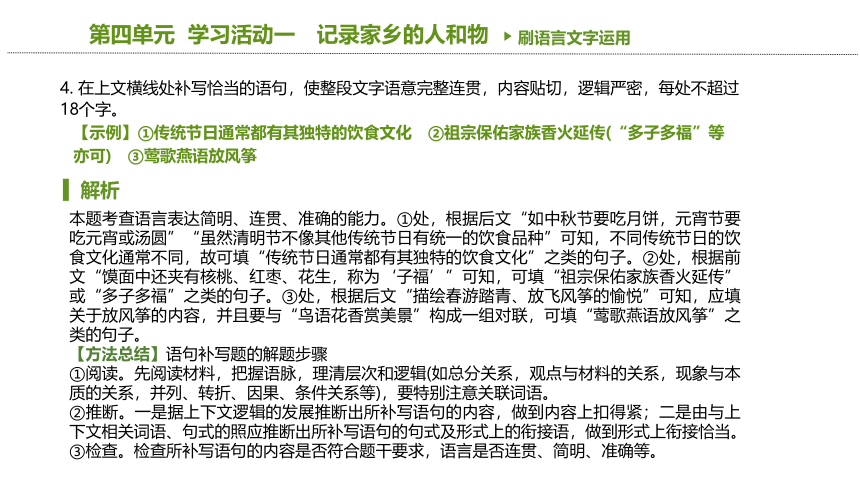

4. 在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过18个字。

解析

本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处,根据后文“如中秋节要吃月饼,元宵节要吃元宵或汤圆”“虽然清明节不像其他传统节日有统一的饮食品种”可知,不同传统节日的饮食文化通常不同,故可填“传统节日通常都有其独特的饮食文化”之类的句子。②处,根据前文“馍面中还夹有核桃、红枣、花生,称为‘子福’”可知,可填“祖宗保佑家族香火延传”或“多子多福”之类的句子。③处,根据后文“描绘春游踏青、放飞风筝的愉悦”可知,应填关于放风筝的内容,并且要与“鸟语花香赏美景”构成一组对联,可填“莺歌燕语放风筝”之类的句子。

【方法总结】语句补写题的解题步骤

①阅读。先阅读材料,把握语脉,理清层次和逻辑(如总分关系,观点与材料的关系,现象与本质的关系,并列、转折、因果、条件关系等),要特别注意关联词语。

②推断。一是据上下文逻辑的发展推断出所补写语句的内容,做到内容上扣得紧;二是由与上下文相关词语、句式的照应推断出所补写语句的句式及形式上的衔接语,做到形式上衔接恰当。

③检查。检查所补写语句的内容是否符合题干要求,语言是否连贯、简明、准确等。

【示例】①传统节日通常都有其独特的饮食文化 ②祖宗保佑家族香火延传(“多子多福”等亦可) ③莺歌燕语放风筝

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

5. 请分别用简洁的语言概括上文各段的主要意思,每句不超过15个字。

解析

本题考查压缩语段的能力。第1段由两句话构成,先说不同传统节日有着不同的饮食文化,然后引出清明节的饮食文化很丰富,并且整个语段讲的是清明节,因此第1段可以概括为:清明节饮食文化丰富。第2段讲的是北方各地区清明节的饮食,列举了老北京人及山西地区的饮食特色,由此可以概括为:北方各地清明饮食各有特色。第3段由两句话构成,前面是观点,后面是例子。前面的观点表达的是:清明时节文学爱好者写佳联名句,以表达自己的心情。因此可以概括为:清明佳作抒写心情。

【示例】第1段:清明节饮食文化丰富。第2段:北方各地清明饮食各有特色。第3段:清明佳作抒写心情。

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷文学类阅读

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

千口古枣园

魏胜先

豫北内黄县六村乡千口村,有一处闻名遐迩的古枣园——千口千年古枣园。

千口千年古枣园,北靠晋豫鲁铁路干线,西傍颛顼、帝喾二帝陵,南邻梁庄镇,东接硝河坡。古枣园占地一千余亩,枣树万余棵,其中中心区一百零二亩,现存古枣树一千两百余棵,许多树龄在千年以上,树围在一百七十厘米左右。被林业部门鉴定命名的“千年枣树王”,树龄约一千五百多年。

步入园内,一望无垠的古枣树纵横交错,苍劲茂盛。棵棵树干表面沧桑斑驳,色如火山石,状若鳄鱼皮。树冠八方张开,虬髯盘旋,气宇轩昂,新枝绿叶间串串玛瑙似的枣随风摇曳。置身于树下,仰首可摘枣,俯身能刨花生,既赏美景,又饱口福,惬意无比。

五十多年前,孩提时代的我,每年秋天都跟着大人们来这儿拾红枣、刨花生,那时觉得这里不过就是个枣园而已。然而,今天我驻足园内,却有不一样的感受。

我遇到一位老者,姓刘,八十五岁,性情耿直,看管古枣园已有半个多世纪。他饶有兴致地给我讲起了古枣园的历史,以及与古枣园有关的故事——

内黄,因黄河而得名。汉代以前,古黄河曾流经这块土地的南面,故称内黄。早在秦汉时期,这里的先民就在黄河故道栽种枣树。漫漫黄河故道,成就了内黄红枣的美名。2002年以来,县里多年举办红枣节,吸引了数十万名海内外游客。

体裁:散文 难度:中 建议用时:20分钟

刷文学类阅读

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

千口,地处内黄县南端,也因黄河而得名。这里曾是古黄河上的一个渡口,因旧时黄河常年决口,先民频频搬迁,故名“迁口”。后人为了书写方便,逐渐改为“千口”。

精神矍铄的刘老汉凝望着硕果累累的古枣园,在锄把上磕磕烟斗,告诉我,他小时候枣园就是这个样子。祖辈们都说,这儿自古以来就是块好地,沙质细软,枣树长得好。

先辈们从试种酸枣开始,经过一代代人的反复试验,终于培育出耐旱、耐盐碱、耐瘠薄,盛花期长、果实肉厚、香甜可口的优良品种——扁核酸。

扁核酸,因核状扁、味酸甜而得名。其鲜果酥脆多汁,酸甜可口;干果皮薄肉厚,香甜缠绵。古枣树上结的果,经过专业测定,果酸含量为其他品种的五倍,不仅是滋补营养之佳肴,还是中药的药引子。蜜蜂在古枣树上采集的枣花蜜,晶莹剔透,味正醇厚,润肺明目,被誉为蜜中上品。

曾经,这里的先民靠一行行枣树防风固沙;遭自然灾害,靠红枣充饥救急;遇兵匪战乱,靠枣林天然屏障护身保命。作为冀鲁豫边区革命根据地的据点,千口村古枣林一带培养和保护了许多地下共产党员、游击队员。

中华人民共和国成立后,千口古枣园重焕生机。二十世纪六十年代,村里对园内枣树进行逐棵登记。枣树总数达十万余棵。国家修建汤濮地方铁路时,专门在千口村设站。县里专门在千口车站建起了红枣系列产品收购门市部。

这里流传着一首民谣:“七月十五枣红圈,八月十五枣动杆,九月十五枣下箔,十月十五捞不着。”每年枣熟季节,枣园内,道路旁,一排排用高粱秆编织成的枣箔上,厚厚的红枣,在阳光照射下鲜艳夺目,宛若一方方红色的地毯;土产门市部,门前车水马龙,前来收购红枣、枣蜜的商贾络绎不绝;院内小山一样的枣垛,源源不断地装上小火车车厢,运往全国各地。

刷文学类阅读

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

“枣儿香,枣儿甜,三分种,七分管;剪枝砍皮防枣锈,灭虫翻土疙瘩山。”这是当地枣农对枣树管理的精辟总结。实行家庭联产承包责任制后,这里每家每户都有了自己承包的土地和枣园。老枣农如鱼得水,将毕生经验全部倾注在枣树管理上。且不说每年至少五次修剪荒枝嫩条,光是枣树灭虫就是一场重头戏。为保证果品绿色无公害,枣农们常常用榔头击打树枝上的枣尺蠖。男人们在前面抡着木杆击打,妇女和小孩儿跟在后面,用手指将打落在树根下的尺蠖一一消灭。有的尺蠖在强震下应声落地,而大部分则吐丝垂吊,缓缓坠地。待复活后又爬上树干。智慧的枣农把每棵树根下的土封成陡坡,并用木板将土坡拍打光滑,尺蠖欲爬不能,等来的则是集中就擒。

三年前的一个冬天,南方一位做古董家具生意的经营者看中了这里的古枣树,千里迢迢赶来,并托人向刘老汉说情,表示想出巨资挖走园中几棵最大的枣树。爱树如命的刘老汉听说后火冒三丈:“无论给多少钱都不能挖,那可是老祖宗给俺们留下的无价之宝啊!他们要挖走的不单是树,还是全村人的命根……”对方最后只好悻悻离开。

2018年年底,村两委牵头,动员了十二名具有丰富枣树管理经验、勤奋好学的青壮年,依据国家相关政策,将古枣园中心区一百零二亩土地,从原先三十多个承包户手中流转出来,成立了古枣园生态农业发展有限责任公司,并投资修建起古朴典雅的千年古枣园大门牌坊,拉起透景篱笆墙,硬化了古枣园门前道路和停车场。

千年古枣园而今更风光。为了古枣园的今天而世代相守、默默耕耘的沙区人民,他们有古枣树一样铁骨铮铮的品格,让人看到了这片土地更加美好的明天……

(有删改)

刷文学类阅读

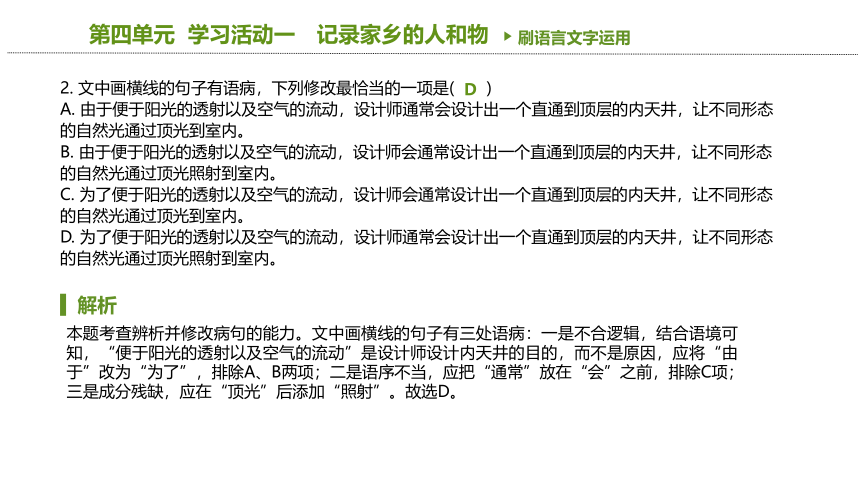

6. 下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 千口古枣园古枣树数量多,树龄长,树围粗,纵横交错,苍劲茂盛,古枣园久经岁月变迁而仍充满活力。

B. 内黄、千口皆因黄河而得名,这里沙质细软,适合枣树生长。先辈们代代试验,终于培育出优良枣树品种。

C. 枣农们用榔头击打树枝上的枣尺蠖,把每棵树根下的土封成陡坡,体现出当地农业技术的原始、落后。

D. 文章写了古枣园传承千年而生生不息的历史,赞美了为了古枣园的今天而世代相守、默默耕耘的沙区人民。

解析

本题考查分析文章内容的能力。C项,“体现出当地农业技术的原始、落后”错误。根据“为保证果品绿色无公害,枣农们常常用榔头击打树枝上的枣尺蠖”“智慧的枣农把每棵树根下的土封成陡坡,并用木板将土坡拍打光滑,尺蠖欲爬不能,等来的则是集中就擒”等内容可知,这是称赞枣农们的枣树管理经验、保证果品绿色无公害的良心和智慧。

C

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷文学类阅读

7. 下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “色如火山石,状若鳄鱼皮”“虬髯盘旋,气宇轩昂”,运用比喻和拟人手法,生动形象地表现出古枣树沧桑而遒劲的特点。

B. “七月十五枣红圈……”“枣儿香,枣儿甜……”等内容写出了枣农对古枣树的深厚感情,既体现了乡土特色,又富有韵味。

C. 文章写刘老汉听说有富商想出巨资挖走古枣树后“火冒三丈”,严词拒绝,表现出刘老汉不为利益所动的耿直性格。

D. 文章采用定点观察的方式,以“我”的所见所闻为线索,描绘了古枣园的美丽风光,叙述了古枣园的历史和相关的故事。

解析

本题考查分析作品的体裁特征和表现手法的能力。D项,“采用定点观察的方式”错误。从“步入园内……置身于树下……驻足园内……遇到一位老者”等句子可见,作者是在园内漫步,是移动着的,并非“定点观察”。

D

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷文学类阅读

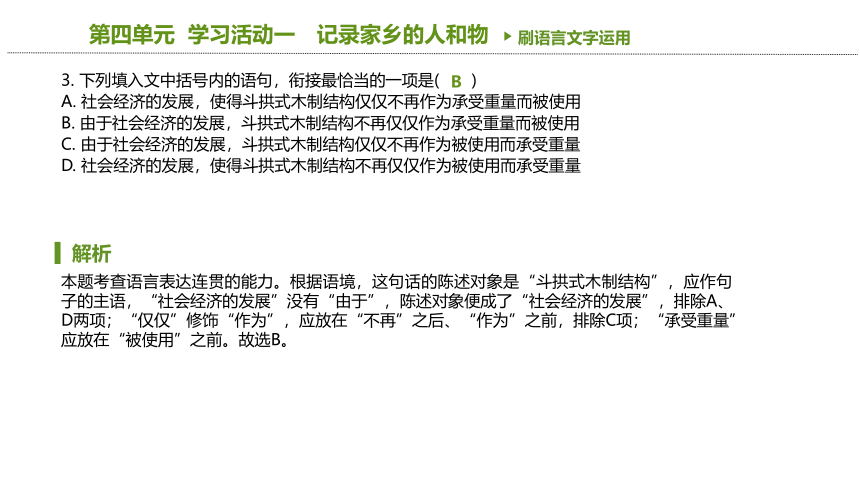

8. 文章后半部分用不少笔墨写枣农管理枣树,对此你如何理解?

解析

本题考查探讨作者的创作意图的能力。内容上,通过写“老枣农如鱼得水,将毕生经验全部倾注在枣树管理上……等来的则是集中就擒”,反映出枣农对枣树的精心栽培、悉心管理,塑造出枣农们勤劳、善良、智慧的形象。主旨上,通过写“二十世纪六十年代,村里对园内枣树进行逐棵登记”“三年前的一个冬天……爱树如命的刘老汉听说后火冒三丈”“为了古枣园的今天而世代相守、默默耕耘的沙区人民,他们有古枣树一样铁骨铮铮的品格”等内容,表达了作者对沙区人民精心培育枣树品种、世代守护古枣园和沙区人民的美好品格的赞美。

①写枣农管理枣树,体现出了枣农对古枣树的精心栽培和爱护,塑造出枣农们勤劳、善良、智慧的形象;②赞美沙区人民为古枣园世代相守、默默耕耘,赞美他们铁骨铮铮的品格。

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷文学类阅读

9. “今天我驻足园内,却有不一样的感受”,请结合文本谈谈作者有哪些“不一样的感受”。

解析

本题考查从不同角度和层面发掘作品的意蕴的能力。解答本题,关键要抓住“不一样”,从文中筛选概括出“我”的感受。从刘老汉口中,“我”得知了古枣园的历史,感受到了其历史的悠久;从“步入园内……新枝绿叶间串串玛瑙似的枣随风摇曳”,“我”感受到古枣园生机勃勃;从枣农们历经代代试验终于培育出优良枣树品种和对枣树的管理经验中,“我”感受到沙区人民的勤劳、智慧;“无论给多少钱都不能挖,那可是……全村人的命根”,使“我”感受到沙区人民对古枣园的坚守;“国家修建汤濮地方铁路时,专门在千口村设站”“2018年年底,村两委牵头,动员了……成立了古枣园生态农业发展有限责任公司……停车场”等,使“我”感受到国家相关政策对枣园发展的推动作用。

①感受到古枣园历史的悠久;②感受到古枣园蓬勃的生机;③感受到沙区人民的勤劳、智慧和坚守;④感受到国家政策对当地发展的巨大推动作用。

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

学习活动一

记录家乡的人和物

语文 必修上册

第一单元

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

徽州的建筑艺术________,是位于安徽南部地区的文化根源,有着浓厚的地域特色和文化内涵。现代空间设计如何传承徽派风韵并将其进一步发展,是我们目前要面对的问题。从现实情况看,有些徽派建筑空间设计不仅不能体现具有安徽特色的人文风貌,反而使城市的建筑风格显得________。

________的徽派建筑受到众多设计师的青睐,尤其是建筑中的元素。在现代空间设计中,设计师会根据室内环境和风格将徽派元素进行改造创新或者直接应用。例如,作为徽派艺术元素的重要标志——马头墙,设计师会对马头墙的形式进行抽象提炼,尽可能地做到极大的简化,通常会取消马头墙的瓦脊,用灰色边代替那些转折的墙,这样在不破坏马头墙本身形态的基础上,又有一种象征的效果。天井在徽派建筑中具有独特地位。在现代空间设计中,由于便于阳光的透射以及空气的流动,设计师会通常设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光到室内。梁、斗拱、柱等结构构件也是徽派建筑中________的部分。( ),在现代建筑的运用中,设计师通常会根据室内风格和艺术表现手法将木结构作为一种纯粹的装饰性符号展现出来。

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

1. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 源远流长 不伦不类 独树一帜 缺一不可

B. 天长地久 不今不古 独树一帜 不可偏废

C. 源远流长 不今不古 标新立异 缺一不可

D. 天长地久 不伦不类 标新立异 不可偏废

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“源远流长”指源头很远,流程很长,也形容历史悠久;“天长地久”指跟天和地存在的时间一样长,形容永久不变(多指爱情)。语境中强调的是徽州的建筑艺术历史悠久,应填“源远流长”,排除B、D两项。再看第三空:“独树一帜”指单独树立起一面旗帜,指自成一家;“标新立异”指提出新奇的主张,表示与一般不同。语境重在强调徽派建筑的特点自成一家,应填“独树一帜”,排除C项。故选A。

A

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

2. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 由于便于阳光的透射以及空气的流动,设计师通常会设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光到室内。

B. 由于便于阳光的透射以及空气的流动,设计师会通常设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光照射到室内。

C. 为了便于阳光的透射以及空气的流动,设计师会通常设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光到室内。

D. 为了便于阳光的透射以及空气的流动,设计师通常会设计出一个直通到顶层的内天井,让不同形态的自然光通过顶光照射到室内。

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有三处语病:一是不合逻辑,结合语境可知,“便于阳光的透射以及空气的流动”是设计师设计内天井的目的,而不是原因,应将“由于”改为“为了”,排除A、B两项;二是语序不当,应把“通常”放在“会”之前,排除C项;三是成分残缺,应在“顶光”后添加“照射”。故选D。

D

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

3. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 社会经济的发展,使得斗拱式木制结构仅仅不再作为承受重量而被使用

B. 由于社会经济的发展,斗拱式木制结构不再仅仅作为承受重量而被使用

C. 由于社会经济的发展,斗拱式木制结构仅仅不再作为被使用而承受重量

D. 社会经济的发展,使得斗拱式木制结构不再仅仅作为被使用而承受重量

解析

本题考查语言表达连贯的能力。根据语境,这句话的陈述对象是“斗拱式木制结构”,应作句子的主语,“社会经济的发展”没有“由于”,陈述对象便成了“社会经济的发展”,排除A、D两项;“仅仅”修饰“作为”,应放在“不再”之后、“作为”之前,排除C项;“承受重量”应放在“被使用”之前。故选B。

B

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成4~5题。

在中国人的饮食文化中,__①__,如中秋节要吃月饼,元宵节要吃元宵或汤圆。而虽然清明节不像其他传统节日有统一的饮食品种,但各地自有独特的饮食习惯,从而使清明节的饮食文化更加丰富。

在我国北方地区,清明时节的饮食主要是糕饼、冷粥。老北京人大多吃馓子、驴打滚和面茶。“馓子”香脆精美,古时叫“寒具”。尽管寒食节禁火寒食的风俗在我国大部分地区已不流行,但与这个节日有关的“馓子”仍深受人们的喜爱。山西地区每家每户都要蒸“子推馍”“子推燕”等,以纪念介子推,馍面中还夹有核桃、红枣、花生,称为“子福”,寓意__②__。

而今,随着清明节纪念活动和娱乐活动的丰富多样,文学爱好者也留下了很多有关清明的佳联名句。如“鸟语花香赏美景,__③__”等,描绘春游踏青、放飞风筝的愉悦;“每思祖国金汤固,便忆英雄铁甲寒”等,表达对先烈的缅怀。

刷语言文字运用

4. 在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过18个字。

解析

本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处,根据后文“如中秋节要吃月饼,元宵节要吃元宵或汤圆”“虽然清明节不像其他传统节日有统一的饮食品种”可知,不同传统节日的饮食文化通常不同,故可填“传统节日通常都有其独特的饮食文化”之类的句子。②处,根据前文“馍面中还夹有核桃、红枣、花生,称为‘子福’”可知,可填“祖宗保佑家族香火延传”或“多子多福”之类的句子。③处,根据后文“描绘春游踏青、放飞风筝的愉悦”可知,应填关于放风筝的内容,并且要与“鸟语花香赏美景”构成一组对联,可填“莺歌燕语放风筝”之类的句子。

【方法总结】语句补写题的解题步骤

①阅读。先阅读材料,把握语脉,理清层次和逻辑(如总分关系,观点与材料的关系,现象与本质的关系,并列、转折、因果、条件关系等),要特别注意关联词语。

②推断。一是据上下文逻辑的发展推断出所补写语句的内容,做到内容上扣得紧;二是由与上下文相关词语、句式的照应推断出所补写语句的句式及形式上的衔接语,做到形式上衔接恰当。

③检查。检查所补写语句的内容是否符合题干要求,语言是否连贯、简明、准确等。

【示例】①传统节日通常都有其独特的饮食文化 ②祖宗保佑家族香火延传(“多子多福”等亦可) ③莺歌燕语放风筝

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷语言文字运用

5. 请分别用简洁的语言概括上文各段的主要意思,每句不超过15个字。

解析

本题考查压缩语段的能力。第1段由两句话构成,先说不同传统节日有着不同的饮食文化,然后引出清明节的饮食文化很丰富,并且整个语段讲的是清明节,因此第1段可以概括为:清明节饮食文化丰富。第2段讲的是北方各地区清明节的饮食,列举了老北京人及山西地区的饮食特色,由此可以概括为:北方各地清明饮食各有特色。第3段由两句话构成,前面是观点,后面是例子。前面的观点表达的是:清明时节文学爱好者写佳联名句,以表达自己的心情。因此可以概括为:清明佳作抒写心情。

【示例】第1段:清明节饮食文化丰富。第2段:北方各地清明饮食各有特色。第3段:清明佳作抒写心情。

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷文学类阅读

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

千口古枣园

魏胜先

豫北内黄县六村乡千口村,有一处闻名遐迩的古枣园——千口千年古枣园。

千口千年古枣园,北靠晋豫鲁铁路干线,西傍颛顼、帝喾二帝陵,南邻梁庄镇,东接硝河坡。古枣园占地一千余亩,枣树万余棵,其中中心区一百零二亩,现存古枣树一千两百余棵,许多树龄在千年以上,树围在一百七十厘米左右。被林业部门鉴定命名的“千年枣树王”,树龄约一千五百多年。

步入园内,一望无垠的古枣树纵横交错,苍劲茂盛。棵棵树干表面沧桑斑驳,色如火山石,状若鳄鱼皮。树冠八方张开,虬髯盘旋,气宇轩昂,新枝绿叶间串串玛瑙似的枣随风摇曳。置身于树下,仰首可摘枣,俯身能刨花生,既赏美景,又饱口福,惬意无比。

五十多年前,孩提时代的我,每年秋天都跟着大人们来这儿拾红枣、刨花生,那时觉得这里不过就是个枣园而已。然而,今天我驻足园内,却有不一样的感受。

我遇到一位老者,姓刘,八十五岁,性情耿直,看管古枣园已有半个多世纪。他饶有兴致地给我讲起了古枣园的历史,以及与古枣园有关的故事——

内黄,因黄河而得名。汉代以前,古黄河曾流经这块土地的南面,故称内黄。早在秦汉时期,这里的先民就在黄河故道栽种枣树。漫漫黄河故道,成就了内黄红枣的美名。2002年以来,县里多年举办红枣节,吸引了数十万名海内外游客。

体裁:散文 难度:中 建议用时:20分钟

刷文学类阅读

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

千口,地处内黄县南端,也因黄河而得名。这里曾是古黄河上的一个渡口,因旧时黄河常年决口,先民频频搬迁,故名“迁口”。后人为了书写方便,逐渐改为“千口”。

精神矍铄的刘老汉凝望着硕果累累的古枣园,在锄把上磕磕烟斗,告诉我,他小时候枣园就是这个样子。祖辈们都说,这儿自古以来就是块好地,沙质细软,枣树长得好。

先辈们从试种酸枣开始,经过一代代人的反复试验,终于培育出耐旱、耐盐碱、耐瘠薄,盛花期长、果实肉厚、香甜可口的优良品种——扁核酸。

扁核酸,因核状扁、味酸甜而得名。其鲜果酥脆多汁,酸甜可口;干果皮薄肉厚,香甜缠绵。古枣树上结的果,经过专业测定,果酸含量为其他品种的五倍,不仅是滋补营养之佳肴,还是中药的药引子。蜜蜂在古枣树上采集的枣花蜜,晶莹剔透,味正醇厚,润肺明目,被誉为蜜中上品。

曾经,这里的先民靠一行行枣树防风固沙;遭自然灾害,靠红枣充饥救急;遇兵匪战乱,靠枣林天然屏障护身保命。作为冀鲁豫边区革命根据地的据点,千口村古枣林一带培养和保护了许多地下共产党员、游击队员。

中华人民共和国成立后,千口古枣园重焕生机。二十世纪六十年代,村里对园内枣树进行逐棵登记。枣树总数达十万余棵。国家修建汤濮地方铁路时,专门在千口村设站。县里专门在千口车站建起了红枣系列产品收购门市部。

这里流传着一首民谣:“七月十五枣红圈,八月十五枣动杆,九月十五枣下箔,十月十五捞不着。”每年枣熟季节,枣园内,道路旁,一排排用高粱秆编织成的枣箔上,厚厚的红枣,在阳光照射下鲜艳夺目,宛若一方方红色的地毯;土产门市部,门前车水马龙,前来收购红枣、枣蜜的商贾络绎不绝;院内小山一样的枣垛,源源不断地装上小火车车厢,运往全国各地。

刷文学类阅读

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

“枣儿香,枣儿甜,三分种,七分管;剪枝砍皮防枣锈,灭虫翻土疙瘩山。”这是当地枣农对枣树管理的精辟总结。实行家庭联产承包责任制后,这里每家每户都有了自己承包的土地和枣园。老枣农如鱼得水,将毕生经验全部倾注在枣树管理上。且不说每年至少五次修剪荒枝嫩条,光是枣树灭虫就是一场重头戏。为保证果品绿色无公害,枣农们常常用榔头击打树枝上的枣尺蠖。男人们在前面抡着木杆击打,妇女和小孩儿跟在后面,用手指将打落在树根下的尺蠖一一消灭。有的尺蠖在强震下应声落地,而大部分则吐丝垂吊,缓缓坠地。待复活后又爬上树干。智慧的枣农把每棵树根下的土封成陡坡,并用木板将土坡拍打光滑,尺蠖欲爬不能,等来的则是集中就擒。

三年前的一个冬天,南方一位做古董家具生意的经营者看中了这里的古枣树,千里迢迢赶来,并托人向刘老汉说情,表示想出巨资挖走园中几棵最大的枣树。爱树如命的刘老汉听说后火冒三丈:“无论给多少钱都不能挖,那可是老祖宗给俺们留下的无价之宝啊!他们要挖走的不单是树,还是全村人的命根……”对方最后只好悻悻离开。

2018年年底,村两委牵头,动员了十二名具有丰富枣树管理经验、勤奋好学的青壮年,依据国家相关政策,将古枣园中心区一百零二亩土地,从原先三十多个承包户手中流转出来,成立了古枣园生态农业发展有限责任公司,并投资修建起古朴典雅的千年古枣园大门牌坊,拉起透景篱笆墙,硬化了古枣园门前道路和停车场。

千年古枣园而今更风光。为了古枣园的今天而世代相守、默默耕耘的沙区人民,他们有古枣树一样铁骨铮铮的品格,让人看到了这片土地更加美好的明天……

(有删改)

刷文学类阅读

6. 下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 千口古枣园古枣树数量多,树龄长,树围粗,纵横交错,苍劲茂盛,古枣园久经岁月变迁而仍充满活力。

B. 内黄、千口皆因黄河而得名,这里沙质细软,适合枣树生长。先辈们代代试验,终于培育出优良枣树品种。

C. 枣农们用榔头击打树枝上的枣尺蠖,把每棵树根下的土封成陡坡,体现出当地农业技术的原始、落后。

D. 文章写了古枣园传承千年而生生不息的历史,赞美了为了古枣园的今天而世代相守、默默耕耘的沙区人民。

解析

本题考查分析文章内容的能力。C项,“体现出当地农业技术的原始、落后”错误。根据“为保证果品绿色无公害,枣农们常常用榔头击打树枝上的枣尺蠖”“智慧的枣农把每棵树根下的土封成陡坡,并用木板将土坡拍打光滑,尺蠖欲爬不能,等来的则是集中就擒”等内容可知,这是称赞枣农们的枣树管理经验、保证果品绿色无公害的良心和智慧。

C

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷文学类阅读

7. 下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “色如火山石,状若鳄鱼皮”“虬髯盘旋,气宇轩昂”,运用比喻和拟人手法,生动形象地表现出古枣树沧桑而遒劲的特点。

B. “七月十五枣红圈……”“枣儿香,枣儿甜……”等内容写出了枣农对古枣树的深厚感情,既体现了乡土特色,又富有韵味。

C. 文章写刘老汉听说有富商想出巨资挖走古枣树后“火冒三丈”,严词拒绝,表现出刘老汉不为利益所动的耿直性格。

D. 文章采用定点观察的方式,以“我”的所见所闻为线索,描绘了古枣园的美丽风光,叙述了古枣园的历史和相关的故事。

解析

本题考查分析作品的体裁特征和表现手法的能力。D项,“采用定点观察的方式”错误。从“步入园内……置身于树下……驻足园内……遇到一位老者”等句子可见,作者是在园内漫步,是移动着的,并非“定点观察”。

D

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷文学类阅读

8. 文章后半部分用不少笔墨写枣农管理枣树,对此你如何理解?

解析

本题考查探讨作者的创作意图的能力。内容上,通过写“老枣农如鱼得水,将毕生经验全部倾注在枣树管理上……等来的则是集中就擒”,反映出枣农对枣树的精心栽培、悉心管理,塑造出枣农们勤劳、善良、智慧的形象。主旨上,通过写“二十世纪六十年代,村里对园内枣树进行逐棵登记”“三年前的一个冬天……爱树如命的刘老汉听说后火冒三丈”“为了古枣园的今天而世代相守、默默耕耘的沙区人民,他们有古枣树一样铁骨铮铮的品格”等内容,表达了作者对沙区人民精心培育枣树品种、世代守护古枣园和沙区人民的美好品格的赞美。

①写枣农管理枣树,体现出了枣农对古枣树的精心栽培和爱护,塑造出枣农们勤劳、善良、智慧的形象;②赞美沙区人民为古枣园世代相守、默默耕耘,赞美他们铁骨铮铮的品格。

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

刷文学类阅读

9. “今天我驻足园内,却有不一样的感受”,请结合文本谈谈作者有哪些“不一样的感受”。

解析

本题考查从不同角度和层面发掘作品的意蕴的能力。解答本题,关键要抓住“不一样”,从文中筛选概括出“我”的感受。从刘老汉口中,“我”得知了古枣园的历史,感受到了其历史的悠久;从“步入园内……新枝绿叶间串串玛瑙似的枣随风摇曳”,“我”感受到古枣园生机勃勃;从枣农们历经代代试验终于培育出优良枣树品种和对枣树的管理经验中,“我”感受到沙区人民的勤劳、智慧;“无论给多少钱都不能挖,那可是……全村人的命根”,使“我”感受到沙区人民对古枣园的坚守;“国家修建汤濮地方铁路时,专门在千口村设站”“2018年年底,村两委牵头,动员了……成立了古枣园生态农业发展有限责任公司……停车场”等,使“我”感受到国家相关政策对枣园发展的推动作用。

①感受到古枣园历史的悠久;②感受到古枣园蓬勃的生机;③感受到沙区人民的勤劳、智慧和坚守;④感受到国家政策对当地发展的巨大推动作用。

第四单元 学习活动一 记录家乡的人和物

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读