第五单元 整本书阅读《乡土中国》 同步必刷题 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第五单元 整本书阅读《乡土中国》 同步必刷题 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 880.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-23 14:44:51 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

《乡土中国》

语文 必修上册

第一单元

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

难度:中 建议用时:35分钟

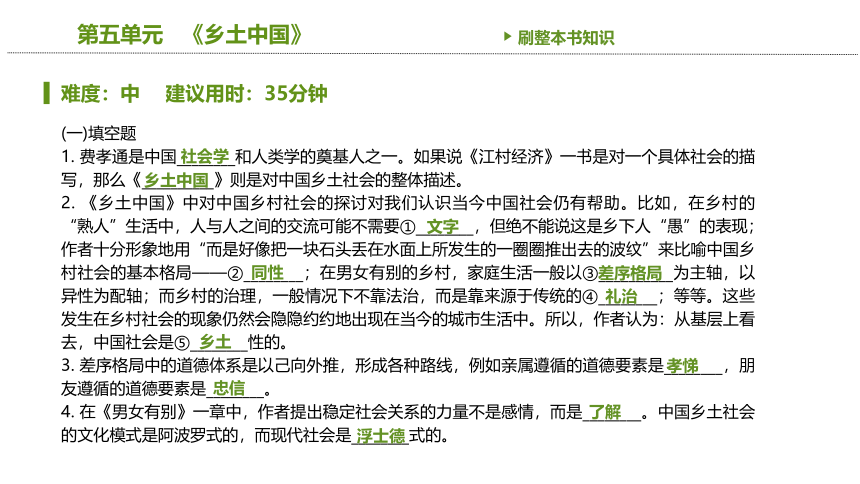

(一)填空题

1. 费孝通是中国________和人类学的奠基人之一。如果说《江村经济》一书是对一个具体社会的描写,那么《__________》则是对中国乡土社会的整体描述。

2. 《乡土中国》中对中国乡村社会的探讨对我们认识当今中国社会仍有帮助。比如,在乡村的“熟人”生活中,人与人之间的交流可能不需要①________,但绝不能说这是乡下人“愚”的表现;作者十分形象地用“而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”来比喻中国乡村社会的基本格局——②________;在男女有别的乡村,家庭生活一般以③__________为主轴,以异性为配轴;而乡村的治理,一般情况下不靠法治,而是靠来源于传统的④________;等等。这些发生在乡村社会的现象仍然会隐隐约约地出现在当今的城市生活中。所以,作者认为:从基层上看去,中国社会是⑤________性的。

3. 差序格局中的道德体系是以己向外推,形成各种路线,例如亲属遵循的道德要素是________,朋友遵循的道德要素是________。

4. 在《男女有别》一章中,作者提出稳定社会关系的力量不是感情,而是________。中国乡土社会的文化模式是阿波罗式的,而现代社会是________式的。

社会学

乡土中国

文字

同性

差序格局

礼治

孝悌

忠信

了解

浮士德

乡土

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

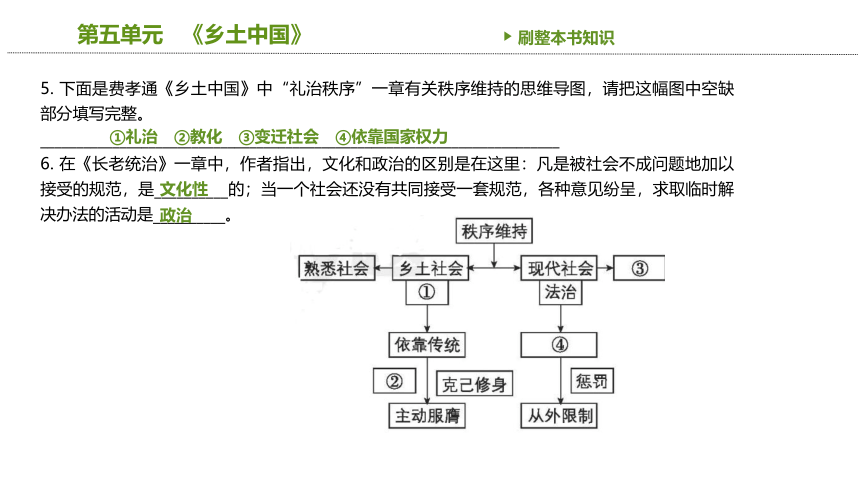

5. 下面是费孝通《乡土中国》中“礼治秩序”一章有关秩序维持的思维导图,请把这幅图中空缺部分填写完整。

________________________________________________________________________

6. 在《长老统治》一章中,作者指出,文化和政治的区别是在这里:凡是被社会不成问题地加以接受的规范,是__________的;当一个社会还没有共同接受一套规范,各种意见纷呈,求取临时解决办法的活动是__________。

①礼治 ②教化 ③变迁社会 ④依靠国家权力

文化性

政治

刷整本书知识

(二)选择题

7.下列关于“乡土社会”“现代社会”的区别,不正确的一项是( )

A.前者靠自觉的欲望行事,后者根据自身需要行事。

B.前者靠长老权力支撑社会,后者则以知识为支撑。

C.前者变化速度慢,可不断试错;后者变动快,不容出错。

D.情感方面,前者没有爱情,后者强调爱情至上。

D

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

8. 下列有关《差序格局》《家族》两章内容的理解,不正确的一项( )

A. 中国乡土社会的家族和氏族不同,但二者又有许多相同的功能,如须承担政治、经济、宗教等方面的事务。

B. 乡土社会中,虽然家的大小是依着事业的大小而决定,但结构原则上却是一贯的、单系的差序格局。

C. 在差序格局中,富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小,是因为中国人对世态炎凉有感触。

D. 西洋的家庭以夫妇为主轴,而中国乡土社会的家庭以夫妇为配轴,而以父子、婆媳为主轴,两者差别很大。

解析

本题考查分析文章内容的能力。C项,“是因为中国人对世态炎凉有感触”错误,因果倒置。《差序格局》中说的是“中国人也特别对世态炎凉有感触,正因为这富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小”。

C

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

9. 下列关于《乡土中国》中“人治”和“法治”的理解,正确的一项是( )

A. 人们常认为我们是“人治”的社会,这种观点并不符合实际,因为我们是礼治社会。

B. 礼是乡土社会公认合式的行为规范,有的可能是残酷的,但只要合于礼的就是对的。

C. 礼治社会的秩序不是人们行为受拘束而自动形成的,而是通过传统的约束被动形成的。

D. 相比较而言,礼治社会比法治社会更为优越,因为礼治社会是靠礼来维持秩序的。

解析

本题考查理解文中重要概念的含义的能力。A项,“我们是礼治社会”错误。《礼治秩序》一章中说的是“乡土社会是‘礼治的社会’”。C项,“被动形成”错误。《礼治秩序》一章中说的是“其实自动的说法是不确的,只是主动地服于成规罢了”,所以说应该是人们主动遵循礼而形成的。D项,“礼治社会比法治社会更为优越”错误。《礼治秩序》一章中只讨论了礼治社会与法治社会的区别,并没有表明谁更优越,也不能因为“礼治社会是靠礼来维持秩序的”就说礼治社会更优越。

B

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

10. 下列对《乡土中国》有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 《乡土中国》这本书的性质,不仅是具体的中国乡土社会的素描,也包含从具体的中国基层传统社会里总结提炼出的支配着社会生活的各个方面的概念。

B. 作者认为乡下人不识字并不等于“愚”,而是由于乡土社会的本质。乡土社会是面对面的社群,是熟人社会,长期的相处使他们不需要用文字来交流。

C. 作者认为人和动物的学习不同,表现在人依靠以词为主的“象征体系”,学到的是一种普遍的、贯通古今的行为方式;动物学到的只是一套新的生理反应。

D. 作者认为人的记忆是有选择的,也就是说在人记忆上发展的程度是由他们的生活需要决定的。我们不会记取一切的过去,只会记取与当前生活需要相关的部分。

解析

本题考查分析文章内容的能力。A项,“不仅是具体的中国乡土社会的素描”错,在本书《重刊序言》中,作者说“这里讲的乡土中国,并不是具体的中国社会的素描”,可知本书的性质不是“具体的中国乡土社会的素描”。

A

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

11. 下列关于费孝通《乡土中国》中有关观点及内容表述,不正确的一项是( )

A. 在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人联系的增加,社会范围是一根根私人联系所构成的网络。

B. 法治的意思并不是说法律本身能统治,能维持社会秩序,而是说社会上人和人的关系是根据法律来维持的。

C. 地缘是从商业里发展出来的社会关系,地缘是身份社会的基础,而血缘却是契约社会的基础。

D. 在乡土社会中,充分满足合于人类生存条件的个人的欲望,“社会就会形成一个最好、最融洽的秩序”。

解析

本题考查分析文章内容的能力。C项,“地缘是身份社会的基础,而血缘却是契约社会的基础”错误。《血缘和地缘》一章中说的是“血缘是身份社会的基础,而地缘却是契约社会的基础”。

C

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

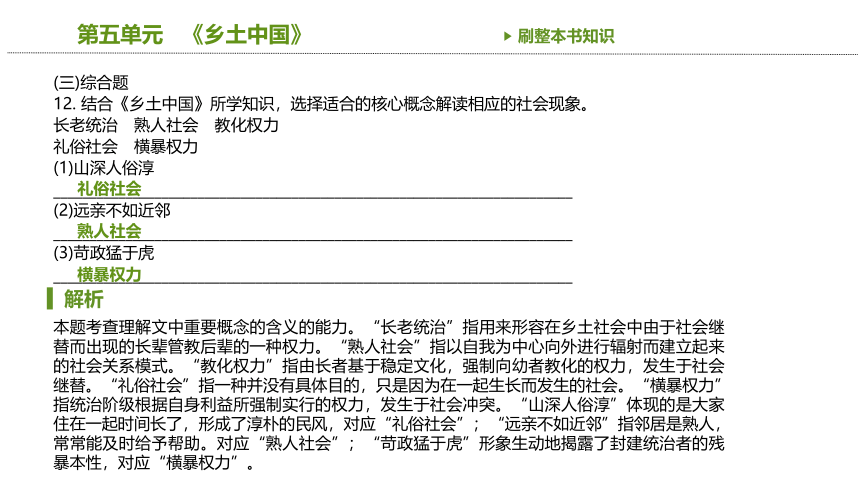

(三)综合题

12. 结合《乡土中国》所学知识,选择适合的核心概念解读相应的社会现象。

长老统治 熟人社会 教化权力

礼俗社会 横暴权力

(1)山深人俗淳________________________________________________________________________

(2)远亲不如近邻________________________________________________________________________

(3)苛政猛于虎________________________________________________________________________

解析

本题考查理解文中重要概念的含义的能力。“长老统治”指用来形容在乡土社会中由于社会继替而出现的长辈管教后辈的一种权力。“熟人社会”指以自我为中心向外进行辐射而建立起来的社会关系模式。“教化权力”指由长者基于稳定文化,强制向幼者教化的权力,发生于社会继替。“礼俗社会”指一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会。“横暴权力”指统治阶级根据自身利益所强制实行的权力,发生于社会冲突。“山深人俗淳”体现的是大家住在一起时间长了,形成了淳朴的民风,对应“礼俗社会”;“远亲不如近邻”指邻居是熟人,常常能及时给予帮助。对应“熟人社会”;“苛政猛于虎”形象生动地揭露了封建统治者的残暴本性,对应“横暴权力”。

礼俗社会

第五单元 《乡土中国》

熟人社会

横暴权力

刷整本书知识

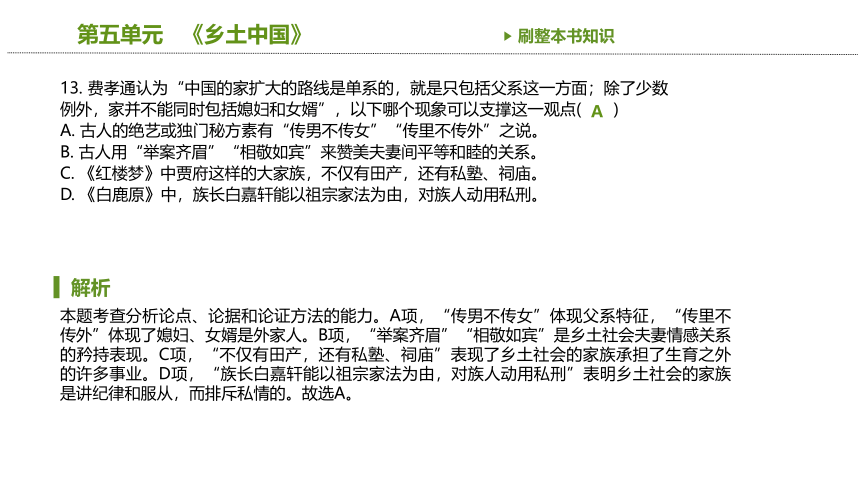

13. 费孝通认为“中国的家扩大的路线是单系的,就是只包括父系这一方面;除了少数例外,家并不能同时包括媳妇和女婿”,以下哪个现象可以支撑这一观点( )

A. 古人的绝艺或独门秘方素有“传男不传女”“传里不传外”之说。

B. 古人用“举案齐眉”“相敬如宾”来赞美夫妻间平等和睦的关系。

C. 《红楼梦》中贾府这样的大家族,不仅有田产,还有私塾、祠庙。

D. 《白鹿原》中,族长白嘉轩能以祖宗家法为由,对族人动用私刑。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。A项,“传男不传女”体现父系特征,“传里不传外”体现了媳妇、女婿是外家人。B项,“举案齐眉”“相敬如宾”是乡土社会夫妻情感关系的矜持表现。C项,“不仅有田产,还有私塾、祠庙”表现了乡土社会的家族承担了生育之外的许多事业。D项,“族长白嘉轩能以祖宗家法为由,对族人动用私刑”表明乡土社会的家族是讲纪律和服从,而排斥私情的。故选A。

A

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

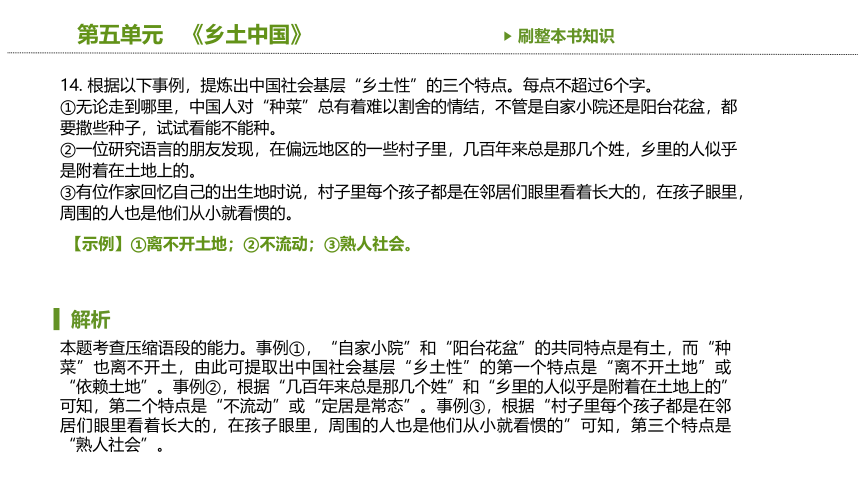

14. 根据以下事例,提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过6个字。

①无论走到哪里,中国人对“种菜”总有着难以割舍的情结,不管是自家小院还是阳台花盆,都要撒些种子,试试看能不能种。

②一位研究语言的朋友发现,在偏远地区的一些村子里,几百年来总是那几个姓,乡里的人似乎是附着在土地上的。

③有位作家回忆自己的出生地时说,村子里每个孩子都是在邻居们眼里看着长大的,在孩子眼里,周围的人也是他们从小就看惯的。

解析

本题考查压缩语段的能力。事例①,“自家小院”和“阳台花盆”的共同特点是有土,而“种菜”也离不开土,由此可提取出中国社会基层“乡土性”的第一个特点是“离不开土地”或“依赖土地”。事例②,根据“几百年来总是那几个姓”和“乡里的人似乎是附着在土地上的”可知,第二个特点是“不流动”或“定居是常态”。事例③,根据“村子里每个孩子都是在邻居们眼里看着长大的,在孩子眼里,周围的人也是他们从小就看惯的”可知,第三个特点是“熟人社会”。

【示例】①离不开土地;②不流动;③熟人社会。

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

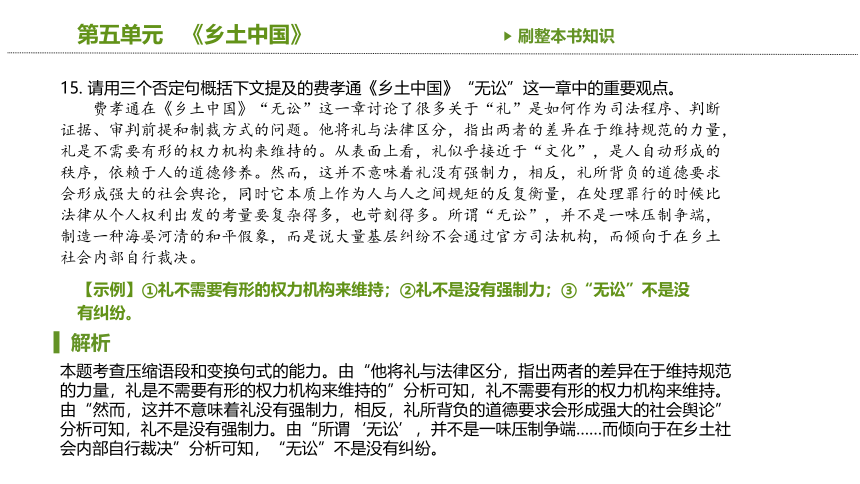

15. 请用三个否定句概括下文提及的费孝通《乡土中国》“无讼”这一章中的重要观点。

费孝通在《乡土中国》“无讼”这一章讨论了很多关于“礼”是如何作为司法程序、判断证据、审判前提和制裁方式的问题。他将礼与法律区分,指出两者的差异在于维持规范的力量,礼是不需要有形的权力机构来维持的。从表面上看,礼似乎接近于“文化”,是人自动形成的秩序,依赖于人的道德修养。然而,这并不意味着礼没有强制力,相反,礼所背负的道德要求会形成强大的社会舆论,同时它本质上作为人与人之间规矩的反复衡量,在处理罪行的时候比法律从个人权利出发的考量要复杂得多,也苛刻得多。所谓“无讼”,并不是一味压制争端,制造一种海晏河清的和平假象,而是说大量基层纠纷不会通过官方司法机构,而倾向于在乡土社会内部自行裁决。

解析

本题考查压缩语段和变换句式的能力。由“他将礼与法律区分,指出两者的差异在于维持规范的力量,礼是不需要有形的权力机构来维持的”分析可知,礼不需要有形的权力机构来维持。由“然而,这并不意味着礼没有强制力,相反,礼所背负的道德要求会形成强大的社会舆论”分析可知,礼不是没有强制力。由“所谓‘无讼’,并不是一味压制争端……而倾向于在乡土社会内部自行裁决”分析可知,“无讼”不是没有纠纷。

【示例】①礼不需要有形的权力机构来维持;②礼不是没有强制力;③“无讼”不是没有纠纷。

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

16. 根据下面的思维导图,从三个角度概括西方社会和中国乡土社会两种社会格局的不同之处。

解析

本题考查图文转换的能力。观察这幅思维导图,中间是“社会结构模式格局”,左边是“差序格局”,右边是“团体格局”。“差序格局”是“乡土社会结构模式”,包括四个特点;“团体格局”是“西方社会结构模式”,也包括四个特点。然后找出两种社会格局的不同之处:首先可从“格局”的特点以及靠什么维持“格局”的角度说明;然后可从成员间的关系以及成员的主张角度说明;最后可从团体(群体)的特点说明。注意回答时不能照抄原句。

【示例】①西方社会是团体格局,依靠“法”维持;中国乡土社会是差序格局,依靠“礼”维持。②西方社会的团体成员地位平等,主张个人主义;中国乡土社会的成员是等差次序,以“己”为中心,主张自我主义。③西方社会的团体界限分明;中国传统社会的群体界限具有伸缩性。

第五单元 《乡土中国》

第五单元 《乡土中国》

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成17~19题。

乡土文化既是一方水土独特的精神创造和审美创造,又是人们乡土情感、亲和力和自豪感的凭借,更是永不过时的文化资源和文化资本。近年来,我国各地兴起了“乡土文化热”,乡土文化成为一种时尚文化,( ),在对乡土文化的追寻中,人的心灵得到放松和净化,并获得文化的归属感;作为重要的文化资源和文化资本,春节庙会、清明祭祖、端午赛龙舟、重阳登高等传统民俗活动________,展现了乡土文化旺盛顽强的生命力。乡村旅游大发展,传统村落成为人们________的旅游胜地,民俗体验、乡村写生等成为消费热点。美丽乡村建设蓬勃兴起,保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。景德镇陶瓷、淄博玻璃、潍坊风筝等乡土工艺品以及泰山皮影、日照农民画等乡土民间艺术纷纷走出国门,中国乡村文化正________地走向世界,挺立于世界文化之林。

实践证明,中国乡土文化经历劫难而不亡,________而新生,我们完全有理由树立对乡土文化的自信,这是文化自信的核心构成,决定着文化自信的深度和广度。

刷语言文字运用

17. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 作为一种情结,存在于人们心底

B. 乡土文化的情结长期存在于人们心底

C. 人们让乡土文化成为一种情结

D. 人们把乡土文化作为一种情结

解析

本题考查语言表达连贯的能力。根据语境前文“乡土文化成为一种时尚文化”和后文“作为重要的文化资源和文化资本”可知,括号中也应以“乡土文化”作主语,保持陈述对象一致,可承前省略。故选A。

第五单元 《乡土中国》

A

刷语言文字运用

18. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 方兴未艾 接踵而至 胸有成竹 饱经风霜

B. 如火如荼 纷至沓来 踌躇满志 饱经风霜

C. 如火如荼 接踵而至 胸有成竹 饱经沧桑

D. 方兴未艾 纷至沓来 踌躇满志 饱经沧桑

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“方兴未艾”指事物正在兴起、发展,一时不会终止;“如火如荼”原形容军容之盛,现用来形容旺盛、热烈或激烈。语境说的是传统民俗活动,不是“正在兴起、发展”,又结合后文“旺盛顽强的生命力”可知,应选用“如火如荼”,据此排除A、D两项。再看第二空:“接踵而至”形容人接连而来或事情持续发生;“纷至沓来”指纷纷到来,连续不断地到来。结合语境,可知此空强调去旅游胜地的人多而时间持续,应选“纷至沓来”,排除C项。故选B。

【词语积累】

“踌躇满志”形容对自己的现状或取得的成就非常得意。

“胸有成竹”比喻做事之前已经有通盘的考虑。

“饱经风霜”形容经历过很多艰难困苦。

“饱经沧桑”形容经历过很多世事变迁。

B

第五单元 《乡土中国》

刷语言文字运用

19. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 保持乡土文化、传承乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

B. 保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

C. 传承乡土文化、保持乡村特色成为一致共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

D. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有两处语病:一是搭配不当,“保持乡土文化、传承乡村特色”动宾搭配不当,应改为“传承乡土文化、保持乡村特色”,据此排除A、B两项;二是成分赘余,“一致”和“共识”语义重复,应删去“一致”,排除C项。故选D。

D

第五单元 《乡土中国》

第五单元 《乡土中国》

刷语言文字运用

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成20~21题。

社会生活愈发达,人和人之间的往来也愈繁重,单靠人情不易维持相互间权利和义务的平衡。于是,__①__。“钱上往来”就是这种可以当场算清的往来,狭义地说就是生意经,或是商业。在亲密的血缘社会中商业是不能存在的。这并不是说这种社会不发生交易,而是说他们的交易是以人情来维持的,是__②__。实质上馈赠和贸易都是有无相通,只在清算方式上有差别。以馈赠来经营大规模的易货不但复杂,而且很受限制。普通的情形是在血缘关系之外去建立商业基础。

在我们乡土社会中,有专门作贸易活动的街集。街集时常不在村子里,而在一片空场上,各地的人到这个特定的地方,各以“无情”的身份出现。在这里大家把原来的关系暂时搁开,一切交易都得当场算清。我常看见隔壁邻舍大家老远地走上十多里路在街集上交换清楚后,又老远地背回来。他们何必到街集上去跑这一趟呢,在门前不是就可以交换么?这一趟是有作用的,__③__,到了街集才是“陌生”人。当场算清是陌生人间的行为,不能牵涉其他的社会关系的。

(摘编自《乡土中国》)

刷信息类阅读

20. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

解析

本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处,后文说“‘钱上往来’就是这种可以当场算清的往来”,说明此处是在谈论“当场算清”,结合前文“单靠人情不易维持互相间权利和义务的平衡”可知,此处可填“‘当场算清’的需要也增加了”之类的语句。②处,结合前文“在亲密的血缘社会中商业是不能存在的”和后文“实质上馈赠和贸易都是有无相通”可知,此处关键词语是“馈赠”,此处可填“相互馈赠的方式”之类的语句。③处,根据前文“他们何必到街集上去跑这一趟呢,在门前不是就可以交换么”,说明该处需要解释原因,结合后文“到了街集才是‘陌生’人”可知,此处可填“因为在门前是邻舍”之类的语句。

【示例】①“当场算清”的需要也增加了 ②相互馈赠的方式 ③因为在门前是邻舍

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

21. 简述第2段的主要内容。要求使用包含因果关系的句子,表达简洁流畅,不超过65个字。

解析

本题考查压缩语段和变换句式的能力。节选部分的第2段前半部分说明在乡土社会中,人们常常到专门进行贸易活动的街集上进行交易这一现象。后半部分交代这一现象背后的原因,即在街集这一特定的地方上,可以不牵涉其他的社会关系,一切交易都得当场算清。最后用“因为……所以……”重新组织语言,即可形成答案,注意字数限制。

【示例】因为要避免牵涉原来的社会关系,以“无情”的身份进行当场算清式的交易,所以在乡土社会中人们常常到特定的场合——街集,进行贸易活动。

第五单元 《乡土中国》

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

费孝通先生《乡土中国》所讨论的问题虽是由农村经验入手,但其实涉及的是整个中国文化传统的问题。在这里,必须就“传统”这一概念进行澄清:传统并不意味着历史陈迹,并不只是代表过去。传统固然可以借由对历史的考察而得知,可以从以往经验中总结出来,但是我们须明白,无论大家是否有所意识,那些即便已为陈迹的事物正影响着乃至深刻地影响着当下,它甚至可以活生生地一直活到当下。这就是为什么当人们普遍意识到社会急剧转型、农村面貌已经天翻地覆的时候,我们还需要阅读《乡土中国》,我们还可以从这本书中得到颇具价值的启示。因为,作者所关注的并非只是当时的农村问题,还是整个中国文化传统问题,是中国文化传统与社会变迁的问题。

梁治平在其《古代法:文化差异与传统》一文中说:“一个被称作传统的东西,如果确实符合传统这个词的真实含义,那么,它就不仅仅是一个历史上曾经存在的过去,同时还是个历史地存在的现在。因此,我们不但可以在以往的历史中追寻传统,而且可以在当下生活的折射里发现传统。今人对于历史的关注和对传统的兴趣,恐怕主要是从这里来的。”费孝通先生在《乡土重建》中也表达了上述观念:“传统的方式不但有记载可按,而且有现实的生活可查……”这就是为什么,人们无论是阅读梁治平对于中国传统文化起源的思想追寻,还是费孝通对于中国基层社会传统的研究,在许多地方,都能真切感受到:明明写的是过去的事物,但是浮现在我们眼前的却分明是当今时代的影子。

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

当然,研究历史与传统的兴趣绝不仅是由于可以借以认识当下,对于处在社会变迁之中,着手改革工作的人们来说,认真对待传统十分必要,汲取传统的经验和价值意义重大。因为“不管怎么说,我们总是从我们自己的历史、自己的传统和自己的经验出发去看待世界、解释世界的”。费孝通先生在《乡土中国》中如此说道:“每个人的‘当前’,不但包括他个人‘过去’的投影,而且还是整个民族的‘过去’的投影。历史对于个人并不是点缀的饰物,而是实用的、不可或缺的生活基础。”既然传统是我们看待世界和解释世界的出发点,既然传统是我们的生活基础,而真正的传统是不会过去的,那么,人们想要进行改革,自然离不开传统的基础,也必然遭受着传统的限制,这不仅是一种主张,而且是无法避免的事实。

强调重视传统,并非意味着要泥古不化。随着人们社会生活的变迁,传统当然也会随之变迁,只是变迁的方式多种多样,引起变迁的原因各有不同而已。在对乡土中国所作的研究之中,费孝通先生也关注到“社会变迁”问题,在《乡土重建》中,他明确提出:“中国社会变迁的过程最简单的说法是农业文化和工业文化的替易。”他还说:“历史能不能合理发展,是在于人能不能有合理的行为。一个被视为书生的人,有责任把合理的方向指出来,至于能不能化为历史,那应当是政治家的事了。”在这段话里,费孝通先生提及了学者和政治家对于历史发展的不同作用。在笔者看来,能不能化为历史,其实也并不完全依赖于政治家,政治家的助力当然是可观的,但是对于文化的发展,学者的作用往往更加重要。所以,就学术层面来看,笔者主张,传统可经重述乃至重建,以此来达到社会进步的目的。当然,其前提条件必须是对传统有一个清楚的认识和了解,以及正视传统的基础性和限制性。

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

在《乡土重建》中,费孝通先生还说:“欧洲曾有过一次文艺复兴,为这现代文化开了一扇大门,我不敢否认世界文化史中可能再有一次文艺复兴。这一次文艺复兴也许将以人事科学为主题,中国和其他东方国家传统可能成为复兴的底子。”“若是我们还想骄傲于自己的历史地位,只有在这当前人类共同的课题上表现出我们的贡献来。”从此处,我们可以看到,传统重述、文化重建,已绝不仅局限于对自身旧有文化的“复兴”问题了,而是与世界文化尤其是与西方文化联系紧密。

总起来说,从费孝通先生的《乡土中国》中,我们可以得到关于中国传统文化的一些基本概念。这些基本概念不只可以指引我们反思历史中的经验;也可以从现存的生活经验中去加以印证。对于处在社会变迁之中、着手改革工作的人们来说,改革须从传统中来,也遭受着传统的限制。但人们也无须悲观地对待传统,因为传统可经重述乃至重建,以此来达到社会进步的目的。这些都是阅读费孝通先生的《乡土中国》可以得到的启示,也是该书对于当今时代的我们借以认识和反思中国文化传统,乃至改革和重建文化传统所必须重视的重要价值。

(摘编自胡成《〈乡土中国〉与传统文化的重建》)

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

材料二:

在20世纪三四十年代,中国的思想界兴起了关于乡村建设的各种思潮,在各家学说之中,社会学家费孝通独树一帜地提出了自己的乡土重建思想,即通过发展乡村工业来增加农民的收入,将以农业为基础的传统乡村“重建”为包含现代工业文明的工农相辅的“新农村”。这一思想的主旨在于将现代工业文明的因子引入传统乡村,在此基础上对传统乡村的各种因素进行重组、整合,调动农民潜在的创造性和积极性,通过链式反应的乡村工业化之路,实现乡村的现代化转型,建立一个工业化的“新农村”。

费孝通大力提倡发展乡村工业,主要的着眼点就在于乡村工业对农民的增收作用。在他看来,农村中最缺乏应用现代技术的生产事业,而各种生产事业中最容易有效的是工业,“乡村工业的转变并不是突然的,也不一定是彻底的。最重要的是增加农民的收入,增加一点是一点,愈多愈好,愈快愈好。有多少可用的机器就用多少,有多少可以引入的现代知识就引进去多少”。

费孝通的乡土重建思想既不是对西方工业化道路的简单模仿,也不是对自身传统的迷恋与回归,而是一种现代工业文明与传统乡村社会的巧妙“嫁接”。对费孝通乡村发展思想的研究,对于我们今日的社会主义新农村建设,具有重要的借鉴作用。

(摘编自刘长亮等《“新农村建设”与费孝通乡土重建思想》)

刷信息类阅读

22. 下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 对传统的认识之所以可以借以认识当下,是因为传统本身就具有一定的当下性,我们可以在当下生活的折射里发现传统。

B. 改革离不开传统的基础,也必然遭受着传统的限制,这不仅是学者们提出的一种学术主张,也是我们无法避免的事实。

C. 传统是我们不可或缺的生活基础,也是我们看待世界和解释世界的出发点,我们应该认真对待传统,汲取传统的经验和价值。

D. 随着人们社会生活的变迁,传统必然随之变迁,而且变迁方式多样,引起变迁的原因不一,所以重视传统就一定会关注变迁。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。D项,“所以重视传统就一定会关注变迁”错误,过于绝对。根据材料一第4段首句“强调重视传统,并非意味着要泥古不化”可知,重视传统不一定会关注变迁,也可能出现“泥古不化”的情况。

D

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

23. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 传统可以经由重述乃至重建来达到促进社会进步的目的,既作用于自身旧有文化的“复兴”,也有益于建立起与世界文化的紧密联系。

B. 对于学者在文化发展中所起的作用,胡成和费孝通的见解有所不同,据此对费孝通学术研究上存在的不足提出了委婉的批评意见。

C. 费孝通的乡土重建思想不是对西方工业化道路的简单模仿,表现在他大力提倡发展乡村工业,主要着眼于乡村工业对农民的增收作用。

D. 如今社会主义新农村建设,仍是通过发展乡村工业,将以农业为基础的传统乡村“重建”为包含现代工业文明的工农相辅的“新农村”。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。 A项,曲解文意。材料一第4段“笔者主张,传统可经重述乃至重建,以此来达到社会进步的目的”,是“笔者主张”,而不是事实;第5段强调“传统重述、文化重建,已绝不仅局限于对自身旧有文化的‘复兴’问题了,而是与世界文化尤其是与西方文化联系紧密”,谈的是“传统重述”和“文化重建”问题的普遍性和联系性,而不是“作用范围”。B项,“作者据此对费孝通学术研究上存在的不足提出了委婉的批评意见”错误。根据材料一第4段“在这段话里,费孝通先生提及了……学者的作用往往更加重要”可知,作者并未对费孝通的学术研究提出批评意见,“费孝通学术研究上存在的不足”也于文无据。D项,“如今社会主义新农村建设,仍是通过发展乡村工业”错误。根据材料二可知,“乡村工业”是费孝通的观点,但作者并没有指出我国当今仍是发展乡村工业,于文无据。

C

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

24. 根据材料内容,下列各项中不属于费孝通学术贡献的一项是( )

A. 提出关于中国传统文化的一些基本概念

B. 对西方工业化道路的认同和模仿

C. 指出中国社会变迁的过程和合理的方向

D. 开展传统的重述和文化的重建

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。B项,“对西方工业化道路的认同和模仿”不属于费孝通学术贡献,材料二最后一段明确说明“费孝通的乡土重建思想既不是对西方工业化道路的简单模仿”。

B

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

25. 请简要梳理材料一的行文脉络。

解析

本题考查分析文章结构的能力。梳理行文脉络,要注意抓住中心论点和各段段首段尾句。第1段,作者首先指出“我们还需要阅读《乡土中国》,我们还可以从这本书中得到颇具价值的启示”。随后指明原因:费孝通所关注的“并非只是当时的农村问题,还是整个中国文化传统问题,是中国文化传统与社会变迁的问题”。第2段,抓住中心句,根据“因此,我们不但可以在以往的历史中追寻传统,而且可以在当下生活的折射里发现传统”可知,此段论述人们应该如何对待传统。第3段,由“当然,研究历史与传统的兴趣绝不仅是由于可以借以认识当下……汲取传统的经验和价值意义重大”可知,本段强调认真对待传统意义重大。第4段,强调重视传统,关注“社会变迁”问题,辨析学者和政治家在文化发展中的不同作用。第5段,由“我不敢否认世界文化史中可能再有一次文艺复兴……中国和其他东方国家传统可能成为复兴的底子”“若是我们……只有在这当前人类共同的课题上表现出我们的贡献来”可知,本段就再一次文艺复兴的可能性,以及中国的机遇和需要作出的贡献进行论述。第6段,由“这些都是阅读费孝通先生的《乡土中国》可以得到的启示……乃至改革和重建文化传统所必须重视的重要价值”可知,本段总结《乡土中国》一书的重要价值。

①首先指出《乡土中国》一书仍然具有当代价值,并点明原因;②进而论及人们应该如何对待传统;③接下来陈述中国社会变迁的过程和方向,并辨析学者和政治家在文化发展中的作用;④随后就再一次文艺复兴的可能性,以及中国的机遇和需要作出的贡献进行论述;⑤最后总结《乡土中国》一书的重要价值。

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

26. 你认为材料一中费孝通的哪一观点和材料二关联最为紧密?并请简述理由。

解析

本题考查探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。解答时,首先要比较阅读两则材料,找到它们之间的联系。在材料二中第1段抓住“社会学家费孝通独树一帜地提出了自己的乡土重建思想,即通过发展乡村工业来增加农民的收入,将以农业为基础的传统乡村‘重建’为包含现代工业文明的工农相辅的‘新农村’”这一思想。在材料一第4段找到费孝通在《乡土重建》中提出来的“中国社会变迁的过程最简单的说法是农业文化和工业文化的替易”这一观点。材料一提及费孝通“农业文化和工业文化的替易”观点,材料二阐明费孝通“将现代工业文明的因子引入传统乡村”的发展方向,明确了建设“包含现代工业文明的工农相辅的‘新农村’”的举措。由此可见,这二者关系最为密切。

①材料一中,费孝通在《乡土重建》中提出来的“中国社会变迁的过程最简单的说法是农业文化和工业文化的替易”这一观点,与材料二关联最为紧密。②因为材料二所谈便是费孝通先生的乡土重建思想,而其主旨便在于将现代工业文明的因子引入传统乡村,将以农业为基础的传统乡村“重建” 为包含现代工业文明的工农相辅的“新农村”。

第五单元 《乡土中国》

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

《乡土中国》

语文 必修上册

第一单元

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

难度:中 建议用时:35分钟

(一)填空题

1. 费孝通是中国________和人类学的奠基人之一。如果说《江村经济》一书是对一个具体社会的描写,那么《__________》则是对中国乡土社会的整体描述。

2. 《乡土中国》中对中国乡村社会的探讨对我们认识当今中国社会仍有帮助。比如,在乡村的“熟人”生活中,人与人之间的交流可能不需要①________,但绝不能说这是乡下人“愚”的表现;作者十分形象地用“而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”来比喻中国乡村社会的基本格局——②________;在男女有别的乡村,家庭生活一般以③__________为主轴,以异性为配轴;而乡村的治理,一般情况下不靠法治,而是靠来源于传统的④________;等等。这些发生在乡村社会的现象仍然会隐隐约约地出现在当今的城市生活中。所以,作者认为:从基层上看去,中国社会是⑤________性的。

3. 差序格局中的道德体系是以己向外推,形成各种路线,例如亲属遵循的道德要素是________,朋友遵循的道德要素是________。

4. 在《男女有别》一章中,作者提出稳定社会关系的力量不是感情,而是________。中国乡土社会的文化模式是阿波罗式的,而现代社会是________式的。

社会学

乡土中国

文字

同性

差序格局

礼治

孝悌

忠信

了解

浮士德

乡土

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

5. 下面是费孝通《乡土中国》中“礼治秩序”一章有关秩序维持的思维导图,请把这幅图中空缺部分填写完整。

________________________________________________________________________

6. 在《长老统治》一章中,作者指出,文化和政治的区别是在这里:凡是被社会不成问题地加以接受的规范,是__________的;当一个社会还没有共同接受一套规范,各种意见纷呈,求取临时解决办法的活动是__________。

①礼治 ②教化 ③变迁社会 ④依靠国家权力

文化性

政治

刷整本书知识

(二)选择题

7.下列关于“乡土社会”“现代社会”的区别,不正确的一项是( )

A.前者靠自觉的欲望行事,后者根据自身需要行事。

B.前者靠长老权力支撑社会,后者则以知识为支撑。

C.前者变化速度慢,可不断试错;后者变动快,不容出错。

D.情感方面,前者没有爱情,后者强调爱情至上。

D

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

8. 下列有关《差序格局》《家族》两章内容的理解,不正确的一项( )

A. 中国乡土社会的家族和氏族不同,但二者又有许多相同的功能,如须承担政治、经济、宗教等方面的事务。

B. 乡土社会中,虽然家的大小是依着事业的大小而决定,但结构原则上却是一贯的、单系的差序格局。

C. 在差序格局中,富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小,是因为中国人对世态炎凉有感触。

D. 西洋的家庭以夫妇为主轴,而中国乡土社会的家庭以夫妇为配轴,而以父子、婆媳为主轴,两者差别很大。

解析

本题考查分析文章内容的能力。C项,“是因为中国人对世态炎凉有感触”错误,因果倒置。《差序格局》中说的是“中国人也特别对世态炎凉有感触,正因为这富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小”。

C

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

9. 下列关于《乡土中国》中“人治”和“法治”的理解,正确的一项是( )

A. 人们常认为我们是“人治”的社会,这种观点并不符合实际,因为我们是礼治社会。

B. 礼是乡土社会公认合式的行为规范,有的可能是残酷的,但只要合于礼的就是对的。

C. 礼治社会的秩序不是人们行为受拘束而自动形成的,而是通过传统的约束被动形成的。

D. 相比较而言,礼治社会比法治社会更为优越,因为礼治社会是靠礼来维持秩序的。

解析

本题考查理解文中重要概念的含义的能力。A项,“我们是礼治社会”错误。《礼治秩序》一章中说的是“乡土社会是‘礼治的社会’”。C项,“被动形成”错误。《礼治秩序》一章中说的是“其实自动的说法是不确的,只是主动地服于成规罢了”,所以说应该是人们主动遵循礼而形成的。D项,“礼治社会比法治社会更为优越”错误。《礼治秩序》一章中只讨论了礼治社会与法治社会的区别,并没有表明谁更优越,也不能因为“礼治社会是靠礼来维持秩序的”就说礼治社会更优越。

B

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

10. 下列对《乡土中国》有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 《乡土中国》这本书的性质,不仅是具体的中国乡土社会的素描,也包含从具体的中国基层传统社会里总结提炼出的支配着社会生活的各个方面的概念。

B. 作者认为乡下人不识字并不等于“愚”,而是由于乡土社会的本质。乡土社会是面对面的社群,是熟人社会,长期的相处使他们不需要用文字来交流。

C. 作者认为人和动物的学习不同,表现在人依靠以词为主的“象征体系”,学到的是一种普遍的、贯通古今的行为方式;动物学到的只是一套新的生理反应。

D. 作者认为人的记忆是有选择的,也就是说在人记忆上发展的程度是由他们的生活需要决定的。我们不会记取一切的过去,只会记取与当前生活需要相关的部分。

解析

本题考查分析文章内容的能力。A项,“不仅是具体的中国乡土社会的素描”错,在本书《重刊序言》中,作者说“这里讲的乡土中国,并不是具体的中国社会的素描”,可知本书的性质不是“具体的中国乡土社会的素描”。

A

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

11. 下列关于费孝通《乡土中国》中有关观点及内容表述,不正确的一项是( )

A. 在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人联系的增加,社会范围是一根根私人联系所构成的网络。

B. 法治的意思并不是说法律本身能统治,能维持社会秩序,而是说社会上人和人的关系是根据法律来维持的。

C. 地缘是从商业里发展出来的社会关系,地缘是身份社会的基础,而血缘却是契约社会的基础。

D. 在乡土社会中,充分满足合于人类生存条件的个人的欲望,“社会就会形成一个最好、最融洽的秩序”。

解析

本题考查分析文章内容的能力。C项,“地缘是身份社会的基础,而血缘却是契约社会的基础”错误。《血缘和地缘》一章中说的是“血缘是身份社会的基础,而地缘却是契约社会的基础”。

C

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

(三)综合题

12. 结合《乡土中国》所学知识,选择适合的核心概念解读相应的社会现象。

长老统治 熟人社会 教化权力

礼俗社会 横暴权力

(1)山深人俗淳________________________________________________________________________

(2)远亲不如近邻________________________________________________________________________

(3)苛政猛于虎________________________________________________________________________

解析

本题考查理解文中重要概念的含义的能力。“长老统治”指用来形容在乡土社会中由于社会继替而出现的长辈管教后辈的一种权力。“熟人社会”指以自我为中心向外进行辐射而建立起来的社会关系模式。“教化权力”指由长者基于稳定文化,强制向幼者教化的权力,发生于社会继替。“礼俗社会”指一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会。“横暴权力”指统治阶级根据自身利益所强制实行的权力,发生于社会冲突。“山深人俗淳”体现的是大家住在一起时间长了,形成了淳朴的民风,对应“礼俗社会”;“远亲不如近邻”指邻居是熟人,常常能及时给予帮助。对应“熟人社会”;“苛政猛于虎”形象生动地揭露了封建统治者的残暴本性,对应“横暴权力”。

礼俗社会

第五单元 《乡土中国》

熟人社会

横暴权力

刷整本书知识

13. 费孝通认为“中国的家扩大的路线是单系的,就是只包括父系这一方面;除了少数例外,家并不能同时包括媳妇和女婿”,以下哪个现象可以支撑这一观点( )

A. 古人的绝艺或独门秘方素有“传男不传女”“传里不传外”之说。

B. 古人用“举案齐眉”“相敬如宾”来赞美夫妻间平等和睦的关系。

C. 《红楼梦》中贾府这样的大家族,不仅有田产,还有私塾、祠庙。

D. 《白鹿原》中,族长白嘉轩能以祖宗家法为由,对族人动用私刑。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。A项,“传男不传女”体现父系特征,“传里不传外”体现了媳妇、女婿是外家人。B项,“举案齐眉”“相敬如宾”是乡土社会夫妻情感关系的矜持表现。C项,“不仅有田产,还有私塾、祠庙”表现了乡土社会的家族承担了生育之外的许多事业。D项,“族长白嘉轩能以祖宗家法为由,对族人动用私刑”表明乡土社会的家族是讲纪律和服从,而排斥私情的。故选A。

A

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

14. 根据以下事例,提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过6个字。

①无论走到哪里,中国人对“种菜”总有着难以割舍的情结,不管是自家小院还是阳台花盆,都要撒些种子,试试看能不能种。

②一位研究语言的朋友发现,在偏远地区的一些村子里,几百年来总是那几个姓,乡里的人似乎是附着在土地上的。

③有位作家回忆自己的出生地时说,村子里每个孩子都是在邻居们眼里看着长大的,在孩子眼里,周围的人也是他们从小就看惯的。

解析

本题考查压缩语段的能力。事例①,“自家小院”和“阳台花盆”的共同特点是有土,而“种菜”也离不开土,由此可提取出中国社会基层“乡土性”的第一个特点是“离不开土地”或“依赖土地”。事例②,根据“几百年来总是那几个姓”和“乡里的人似乎是附着在土地上的”可知,第二个特点是“不流动”或“定居是常态”。事例③,根据“村子里每个孩子都是在邻居们眼里看着长大的,在孩子眼里,周围的人也是他们从小就看惯的”可知,第三个特点是“熟人社会”。

【示例】①离不开土地;②不流动;③熟人社会。

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

15. 请用三个否定句概括下文提及的费孝通《乡土中国》“无讼”这一章中的重要观点。

费孝通在《乡土中国》“无讼”这一章讨论了很多关于“礼”是如何作为司法程序、判断证据、审判前提和制裁方式的问题。他将礼与法律区分,指出两者的差异在于维持规范的力量,礼是不需要有形的权力机构来维持的。从表面上看,礼似乎接近于“文化”,是人自动形成的秩序,依赖于人的道德修养。然而,这并不意味着礼没有强制力,相反,礼所背负的道德要求会形成强大的社会舆论,同时它本质上作为人与人之间规矩的反复衡量,在处理罪行的时候比法律从个人权利出发的考量要复杂得多,也苛刻得多。所谓“无讼”,并不是一味压制争端,制造一种海晏河清的和平假象,而是说大量基层纠纷不会通过官方司法机构,而倾向于在乡土社会内部自行裁决。

解析

本题考查压缩语段和变换句式的能力。由“他将礼与法律区分,指出两者的差异在于维持规范的力量,礼是不需要有形的权力机构来维持的”分析可知,礼不需要有形的权力机构来维持。由“然而,这并不意味着礼没有强制力,相反,礼所背负的道德要求会形成强大的社会舆论”分析可知,礼不是没有强制力。由“所谓‘无讼’,并不是一味压制争端……而倾向于在乡土社会内部自行裁决”分析可知,“无讼”不是没有纠纷。

【示例】①礼不需要有形的权力机构来维持;②礼不是没有强制力;③“无讼”不是没有纠纷。

第五单元 《乡土中国》

刷整本书知识

16. 根据下面的思维导图,从三个角度概括西方社会和中国乡土社会两种社会格局的不同之处。

解析

本题考查图文转换的能力。观察这幅思维导图,中间是“社会结构模式格局”,左边是“差序格局”,右边是“团体格局”。“差序格局”是“乡土社会结构模式”,包括四个特点;“团体格局”是“西方社会结构模式”,也包括四个特点。然后找出两种社会格局的不同之处:首先可从“格局”的特点以及靠什么维持“格局”的角度说明;然后可从成员间的关系以及成员的主张角度说明;最后可从团体(群体)的特点说明。注意回答时不能照抄原句。

【示例】①西方社会是团体格局,依靠“法”维持;中国乡土社会是差序格局,依靠“礼”维持。②西方社会的团体成员地位平等,主张个人主义;中国乡土社会的成员是等差次序,以“己”为中心,主张自我主义。③西方社会的团体界限分明;中国传统社会的群体界限具有伸缩性。

第五单元 《乡土中国》

第五单元 《乡土中国》

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成17~19题。

乡土文化既是一方水土独特的精神创造和审美创造,又是人们乡土情感、亲和力和自豪感的凭借,更是永不过时的文化资源和文化资本。近年来,我国各地兴起了“乡土文化热”,乡土文化成为一种时尚文化,( ),在对乡土文化的追寻中,人的心灵得到放松和净化,并获得文化的归属感;作为重要的文化资源和文化资本,春节庙会、清明祭祖、端午赛龙舟、重阳登高等传统民俗活动________,展现了乡土文化旺盛顽强的生命力。乡村旅游大发展,传统村落成为人们________的旅游胜地,民俗体验、乡村写生等成为消费热点。美丽乡村建设蓬勃兴起,保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。景德镇陶瓷、淄博玻璃、潍坊风筝等乡土工艺品以及泰山皮影、日照农民画等乡土民间艺术纷纷走出国门,中国乡村文化正________地走向世界,挺立于世界文化之林。

实践证明,中国乡土文化经历劫难而不亡,________而新生,我们完全有理由树立对乡土文化的自信,这是文化自信的核心构成,决定着文化自信的深度和广度。

刷语言文字运用

17. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 作为一种情结,存在于人们心底

B. 乡土文化的情结长期存在于人们心底

C. 人们让乡土文化成为一种情结

D. 人们把乡土文化作为一种情结

解析

本题考查语言表达连贯的能力。根据语境前文“乡土文化成为一种时尚文化”和后文“作为重要的文化资源和文化资本”可知,括号中也应以“乡土文化”作主语,保持陈述对象一致,可承前省略。故选A。

第五单元 《乡土中国》

A

刷语言文字运用

18. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 方兴未艾 接踵而至 胸有成竹 饱经风霜

B. 如火如荼 纷至沓来 踌躇满志 饱经风霜

C. 如火如荼 接踵而至 胸有成竹 饱经沧桑

D. 方兴未艾 纷至沓来 踌躇满志 饱经沧桑

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“方兴未艾”指事物正在兴起、发展,一时不会终止;“如火如荼”原形容军容之盛,现用来形容旺盛、热烈或激烈。语境说的是传统民俗活动,不是“正在兴起、发展”,又结合后文“旺盛顽强的生命力”可知,应选用“如火如荼”,据此排除A、D两项。再看第二空:“接踵而至”形容人接连而来或事情持续发生;“纷至沓来”指纷纷到来,连续不断地到来。结合语境,可知此空强调去旅游胜地的人多而时间持续,应选“纷至沓来”,排除C项。故选B。

【词语积累】

“踌躇满志”形容对自己的现状或取得的成就非常得意。

“胸有成竹”比喻做事之前已经有通盘的考虑。

“饱经风霜”形容经历过很多艰难困苦。

“饱经沧桑”形容经历过很多世事变迁。

B

第五单元 《乡土中国》

刷语言文字运用

19. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 保持乡土文化、传承乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

B. 保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

C. 传承乡土文化、保持乡村特色成为一致共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

D. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有两处语病:一是搭配不当,“保持乡土文化、传承乡村特色”动宾搭配不当,应改为“传承乡土文化、保持乡村特色”,据此排除A、B两项;二是成分赘余,“一致”和“共识”语义重复,应删去“一致”,排除C项。故选D。

D

第五单元 《乡土中国》

第五单元 《乡土中国》

刷语言文字运用

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成20~21题。

社会生活愈发达,人和人之间的往来也愈繁重,单靠人情不易维持相互间权利和义务的平衡。于是,__①__。“钱上往来”就是这种可以当场算清的往来,狭义地说就是生意经,或是商业。在亲密的血缘社会中商业是不能存在的。这并不是说这种社会不发生交易,而是说他们的交易是以人情来维持的,是__②__。实质上馈赠和贸易都是有无相通,只在清算方式上有差别。以馈赠来经营大规模的易货不但复杂,而且很受限制。普通的情形是在血缘关系之外去建立商业基础。

在我们乡土社会中,有专门作贸易活动的街集。街集时常不在村子里,而在一片空场上,各地的人到这个特定的地方,各以“无情”的身份出现。在这里大家把原来的关系暂时搁开,一切交易都得当场算清。我常看见隔壁邻舍大家老远地走上十多里路在街集上交换清楚后,又老远地背回来。他们何必到街集上去跑这一趟呢,在门前不是就可以交换么?这一趟是有作用的,__③__,到了街集才是“陌生”人。当场算清是陌生人间的行为,不能牵涉其他的社会关系的。

(摘编自《乡土中国》)

刷信息类阅读

20. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

解析

本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处,后文说“‘钱上往来’就是这种可以当场算清的往来”,说明此处是在谈论“当场算清”,结合前文“单靠人情不易维持互相间权利和义务的平衡”可知,此处可填“‘当场算清’的需要也增加了”之类的语句。②处,结合前文“在亲密的血缘社会中商业是不能存在的”和后文“实质上馈赠和贸易都是有无相通”可知,此处关键词语是“馈赠”,此处可填“相互馈赠的方式”之类的语句。③处,根据前文“他们何必到街集上去跑这一趟呢,在门前不是就可以交换么”,说明该处需要解释原因,结合后文“到了街集才是‘陌生’人”可知,此处可填“因为在门前是邻舍”之类的语句。

【示例】①“当场算清”的需要也增加了 ②相互馈赠的方式 ③因为在门前是邻舍

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

21. 简述第2段的主要内容。要求使用包含因果关系的句子,表达简洁流畅,不超过65个字。

解析

本题考查压缩语段和变换句式的能力。节选部分的第2段前半部分说明在乡土社会中,人们常常到专门进行贸易活动的街集上进行交易这一现象。后半部分交代这一现象背后的原因,即在街集这一特定的地方上,可以不牵涉其他的社会关系,一切交易都得当场算清。最后用“因为……所以……”重新组织语言,即可形成答案,注意字数限制。

【示例】因为要避免牵涉原来的社会关系,以“无情”的身份进行当场算清式的交易,所以在乡土社会中人们常常到特定的场合——街集,进行贸易活动。

第五单元 《乡土中国》

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

费孝通先生《乡土中国》所讨论的问题虽是由农村经验入手,但其实涉及的是整个中国文化传统的问题。在这里,必须就“传统”这一概念进行澄清:传统并不意味着历史陈迹,并不只是代表过去。传统固然可以借由对历史的考察而得知,可以从以往经验中总结出来,但是我们须明白,无论大家是否有所意识,那些即便已为陈迹的事物正影响着乃至深刻地影响着当下,它甚至可以活生生地一直活到当下。这就是为什么当人们普遍意识到社会急剧转型、农村面貌已经天翻地覆的时候,我们还需要阅读《乡土中国》,我们还可以从这本书中得到颇具价值的启示。因为,作者所关注的并非只是当时的农村问题,还是整个中国文化传统问题,是中国文化传统与社会变迁的问题。

梁治平在其《古代法:文化差异与传统》一文中说:“一个被称作传统的东西,如果确实符合传统这个词的真实含义,那么,它就不仅仅是一个历史上曾经存在的过去,同时还是个历史地存在的现在。因此,我们不但可以在以往的历史中追寻传统,而且可以在当下生活的折射里发现传统。今人对于历史的关注和对传统的兴趣,恐怕主要是从这里来的。”费孝通先生在《乡土重建》中也表达了上述观念:“传统的方式不但有记载可按,而且有现实的生活可查……”这就是为什么,人们无论是阅读梁治平对于中国传统文化起源的思想追寻,还是费孝通对于中国基层社会传统的研究,在许多地方,都能真切感受到:明明写的是过去的事物,但是浮现在我们眼前的却分明是当今时代的影子。

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

当然,研究历史与传统的兴趣绝不仅是由于可以借以认识当下,对于处在社会变迁之中,着手改革工作的人们来说,认真对待传统十分必要,汲取传统的经验和价值意义重大。因为“不管怎么说,我们总是从我们自己的历史、自己的传统和自己的经验出发去看待世界、解释世界的”。费孝通先生在《乡土中国》中如此说道:“每个人的‘当前’,不但包括他个人‘过去’的投影,而且还是整个民族的‘过去’的投影。历史对于个人并不是点缀的饰物,而是实用的、不可或缺的生活基础。”既然传统是我们看待世界和解释世界的出发点,既然传统是我们的生活基础,而真正的传统是不会过去的,那么,人们想要进行改革,自然离不开传统的基础,也必然遭受着传统的限制,这不仅是一种主张,而且是无法避免的事实。

强调重视传统,并非意味着要泥古不化。随着人们社会生活的变迁,传统当然也会随之变迁,只是变迁的方式多种多样,引起变迁的原因各有不同而已。在对乡土中国所作的研究之中,费孝通先生也关注到“社会变迁”问题,在《乡土重建》中,他明确提出:“中国社会变迁的过程最简单的说法是农业文化和工业文化的替易。”他还说:“历史能不能合理发展,是在于人能不能有合理的行为。一个被视为书生的人,有责任把合理的方向指出来,至于能不能化为历史,那应当是政治家的事了。”在这段话里,费孝通先生提及了学者和政治家对于历史发展的不同作用。在笔者看来,能不能化为历史,其实也并不完全依赖于政治家,政治家的助力当然是可观的,但是对于文化的发展,学者的作用往往更加重要。所以,就学术层面来看,笔者主张,传统可经重述乃至重建,以此来达到社会进步的目的。当然,其前提条件必须是对传统有一个清楚的认识和了解,以及正视传统的基础性和限制性。

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

在《乡土重建》中,费孝通先生还说:“欧洲曾有过一次文艺复兴,为这现代文化开了一扇大门,我不敢否认世界文化史中可能再有一次文艺复兴。这一次文艺复兴也许将以人事科学为主题,中国和其他东方国家传统可能成为复兴的底子。”“若是我们还想骄傲于自己的历史地位,只有在这当前人类共同的课题上表现出我们的贡献来。”从此处,我们可以看到,传统重述、文化重建,已绝不仅局限于对自身旧有文化的“复兴”问题了,而是与世界文化尤其是与西方文化联系紧密。

总起来说,从费孝通先生的《乡土中国》中,我们可以得到关于中国传统文化的一些基本概念。这些基本概念不只可以指引我们反思历史中的经验;也可以从现存的生活经验中去加以印证。对于处在社会变迁之中、着手改革工作的人们来说,改革须从传统中来,也遭受着传统的限制。但人们也无须悲观地对待传统,因为传统可经重述乃至重建,以此来达到社会进步的目的。这些都是阅读费孝通先生的《乡土中国》可以得到的启示,也是该书对于当今时代的我们借以认识和反思中国文化传统,乃至改革和重建文化传统所必须重视的重要价值。

(摘编自胡成《〈乡土中国〉与传统文化的重建》)

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

材料二:

在20世纪三四十年代,中国的思想界兴起了关于乡村建设的各种思潮,在各家学说之中,社会学家费孝通独树一帜地提出了自己的乡土重建思想,即通过发展乡村工业来增加农民的收入,将以农业为基础的传统乡村“重建”为包含现代工业文明的工农相辅的“新农村”。这一思想的主旨在于将现代工业文明的因子引入传统乡村,在此基础上对传统乡村的各种因素进行重组、整合,调动农民潜在的创造性和积极性,通过链式反应的乡村工业化之路,实现乡村的现代化转型,建立一个工业化的“新农村”。

费孝通大力提倡发展乡村工业,主要的着眼点就在于乡村工业对农民的增收作用。在他看来,农村中最缺乏应用现代技术的生产事业,而各种生产事业中最容易有效的是工业,“乡村工业的转变并不是突然的,也不一定是彻底的。最重要的是增加农民的收入,增加一点是一点,愈多愈好,愈快愈好。有多少可用的机器就用多少,有多少可以引入的现代知识就引进去多少”。

费孝通的乡土重建思想既不是对西方工业化道路的简单模仿,也不是对自身传统的迷恋与回归,而是一种现代工业文明与传统乡村社会的巧妙“嫁接”。对费孝通乡村发展思想的研究,对于我们今日的社会主义新农村建设,具有重要的借鉴作用。

(摘编自刘长亮等《“新农村建设”与费孝通乡土重建思想》)

刷信息类阅读

22. 下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 对传统的认识之所以可以借以认识当下,是因为传统本身就具有一定的当下性,我们可以在当下生活的折射里发现传统。

B. 改革离不开传统的基础,也必然遭受着传统的限制,这不仅是学者们提出的一种学术主张,也是我们无法避免的事实。

C. 传统是我们不可或缺的生活基础,也是我们看待世界和解释世界的出发点,我们应该认真对待传统,汲取传统的经验和价值。

D. 随着人们社会生活的变迁,传统必然随之变迁,而且变迁方式多样,引起变迁的原因不一,所以重视传统就一定会关注变迁。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。D项,“所以重视传统就一定会关注变迁”错误,过于绝对。根据材料一第4段首句“强调重视传统,并非意味着要泥古不化”可知,重视传统不一定会关注变迁,也可能出现“泥古不化”的情况。

D

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

23. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 传统可以经由重述乃至重建来达到促进社会进步的目的,既作用于自身旧有文化的“复兴”,也有益于建立起与世界文化的紧密联系。

B. 对于学者在文化发展中所起的作用,胡成和费孝通的见解有所不同,据此对费孝通学术研究上存在的不足提出了委婉的批评意见。

C. 费孝通的乡土重建思想不是对西方工业化道路的简单模仿,表现在他大力提倡发展乡村工业,主要着眼于乡村工业对农民的增收作用。

D. 如今社会主义新农村建设,仍是通过发展乡村工业,将以农业为基础的传统乡村“重建”为包含现代工业文明的工农相辅的“新农村”。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。 A项,曲解文意。材料一第4段“笔者主张,传统可经重述乃至重建,以此来达到社会进步的目的”,是“笔者主张”,而不是事实;第5段强调“传统重述、文化重建,已绝不仅局限于对自身旧有文化的‘复兴’问题了,而是与世界文化尤其是与西方文化联系紧密”,谈的是“传统重述”和“文化重建”问题的普遍性和联系性,而不是“作用范围”。B项,“作者据此对费孝通学术研究上存在的不足提出了委婉的批评意见”错误。根据材料一第4段“在这段话里,费孝通先生提及了……学者的作用往往更加重要”可知,作者并未对费孝通的学术研究提出批评意见,“费孝通学术研究上存在的不足”也于文无据。D项,“如今社会主义新农村建设,仍是通过发展乡村工业”错误。根据材料二可知,“乡村工业”是费孝通的观点,但作者并没有指出我国当今仍是发展乡村工业,于文无据。

C

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

24. 根据材料内容,下列各项中不属于费孝通学术贡献的一项是( )

A. 提出关于中国传统文化的一些基本概念

B. 对西方工业化道路的认同和模仿

C. 指出中国社会变迁的过程和合理的方向

D. 开展传统的重述和文化的重建

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。B项,“对西方工业化道路的认同和模仿”不属于费孝通学术贡献,材料二最后一段明确说明“费孝通的乡土重建思想既不是对西方工业化道路的简单模仿”。

B

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

25. 请简要梳理材料一的行文脉络。

解析

本题考查分析文章结构的能力。梳理行文脉络,要注意抓住中心论点和各段段首段尾句。第1段,作者首先指出“我们还需要阅读《乡土中国》,我们还可以从这本书中得到颇具价值的启示”。随后指明原因:费孝通所关注的“并非只是当时的农村问题,还是整个中国文化传统问题,是中国文化传统与社会变迁的问题”。第2段,抓住中心句,根据“因此,我们不但可以在以往的历史中追寻传统,而且可以在当下生活的折射里发现传统”可知,此段论述人们应该如何对待传统。第3段,由“当然,研究历史与传统的兴趣绝不仅是由于可以借以认识当下……汲取传统的经验和价值意义重大”可知,本段强调认真对待传统意义重大。第4段,强调重视传统,关注“社会变迁”问题,辨析学者和政治家在文化发展中的不同作用。第5段,由“我不敢否认世界文化史中可能再有一次文艺复兴……中国和其他东方国家传统可能成为复兴的底子”“若是我们……只有在这当前人类共同的课题上表现出我们的贡献来”可知,本段就再一次文艺复兴的可能性,以及中国的机遇和需要作出的贡献进行论述。第6段,由“这些都是阅读费孝通先生的《乡土中国》可以得到的启示……乃至改革和重建文化传统所必须重视的重要价值”可知,本段总结《乡土中国》一书的重要价值。

①首先指出《乡土中国》一书仍然具有当代价值,并点明原因;②进而论及人们应该如何对待传统;③接下来陈述中国社会变迁的过程和方向,并辨析学者和政治家在文化发展中的作用;④随后就再一次文艺复兴的可能性,以及中国的机遇和需要作出的贡献进行论述;⑤最后总结《乡土中国》一书的重要价值。

第五单元 《乡土中国》

刷信息类阅读

26. 你认为材料一中费孝通的哪一观点和材料二关联最为紧密?并请简述理由。

解析

本题考查探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。解答时,首先要比较阅读两则材料,找到它们之间的联系。在材料二中第1段抓住“社会学家费孝通独树一帜地提出了自己的乡土重建思想,即通过发展乡村工业来增加农民的收入,将以农业为基础的传统乡村‘重建’为包含现代工业文明的工农相辅的‘新农村’”这一思想。在材料一第4段找到费孝通在《乡土重建》中提出来的“中国社会变迁的过程最简单的说法是农业文化和工业文化的替易”这一观点。材料一提及费孝通“农业文化和工业文化的替易”观点,材料二阐明费孝通“将现代工业文明的因子引入传统乡村”的发展方向,明确了建设“包含现代工业文明的工农相辅的‘新农村’”的举措。由此可见,这二者关系最为密切。

①材料一中,费孝通在《乡土重建》中提出来的“中国社会变迁的过程最简单的说法是农业文化和工业文化的替易”这一观点,与材料二关联最为紧密。②因为材料二所谈便是费孝通先生的乡土重建思想,而其主旨便在于将现代工业文明的因子引入传统乡村,将以农业为基础的传统乡村“重建” 为包含现代工业文明的工农相辅的“新农村”。

第五单元 《乡土中国》

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读