统编版语文必修(上)第八单元 二 把握古今词义的联系与区别 同步必刷题 课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文必修(上)第八单元 二 把握古今词义的联系与区别 同步必刷题 课件(共55张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 837.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-23 14:46:21 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

学习活动一

丰富词语积累

语文 必修上册

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:25分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~4题。

“宵”本义为夜晚,是一个形声字,声旁为“肖”,形旁为“宀”。“宀”表意,它在甲骨文中写作 ,像房屋,表示入夜后人多在屋内。

元宵节是________。它原本叫“上元节”,由于这一天最重要的活动都在晚上,所以人们更加习惯用“元宵”来代替“上元”,表示“上元节的晚上”。元宵之夜,人们会食用象征团圆的“圆子”,因此这种食品也被称为“元宵”。据说袁世凯当上“中华民国”的“大总统”之后,一天听到北京城里大街小巷到处都在叫卖元宵,不由“怒发冲冠”,认为“元宵”与“袁消”谐音,很不吉利,于是下令将元宵统统改名为“汤圆”。这位短命皇帝不久便驾鹤西去,“元宵”的名称并没有因他而消失,直到今天大家还都这样叫着。

和“宵”字形相近的有“霄”。只要把握住它们形与义之间的关系,识记和区分这两个字就不是难事。

刷语言文字运用

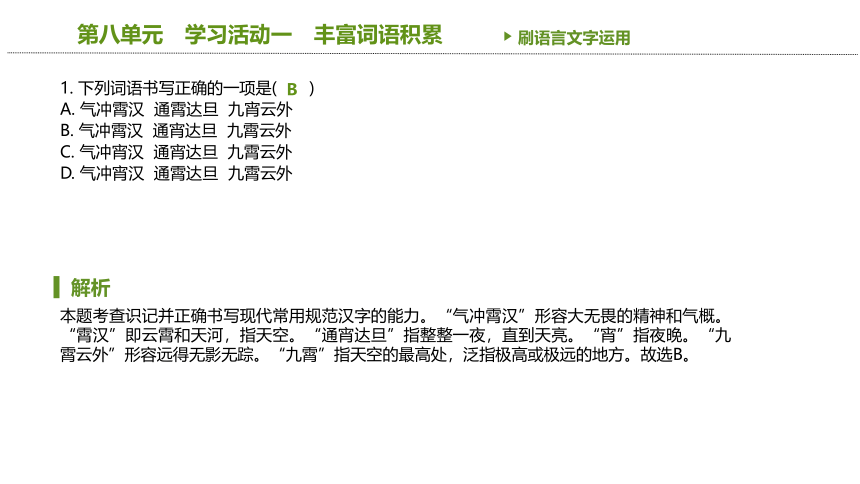

1. 下列词语书写正确的一项是( )

A. 气冲霄汉 通霄达旦 九宵云外

B. 气冲霄汉 通宵达旦 九霄云外

C. 气冲宵汉 通宵达旦 九霄云外

D. 气冲宵汉 通霄达旦 九霄云外

解析

本题考查识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。“气冲霄汉”形容大无畏的精神和气概。“霄汉”即云霄和天河,指天空。“通宵达旦”指整整一夜,直到天亮。“宵”指夜晚。“九霄云外”形容远得无影无踪。“九霄”指天空的最高处,泛指极高或极远的地方。故选B。

B

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

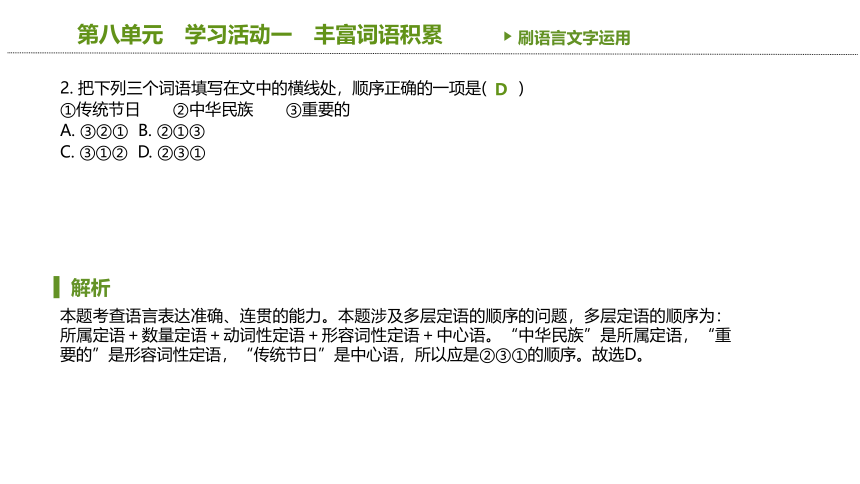

2. 把下列三个词语填写在文中的横线处,顺序正确的一项是( )

①传统节日 ②中华民族 ③重要的

A. ③②① B. ②①③

C. ③①② D. ②③①

解析

本题考查语言表达准确、连贯的能力。本题涉及多层定语的顺序的问题,多层定语的顺序为:所属定语+数量定语+动词性定语+形容词性定语+中心语。“中华民族”是所属定语,“重要的”是形容词性定语,“传统节日”是中心语,所以应是②③①的顺序。故选D。

D

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

3. 下面是一副描绘元宵节的对联,根据上联,下联对得最恰当的一项是( )

上联:灯月千家晓 下联:

A. 山野万里香 B. 秋高半月明

C. 笙歌万户春 D. 一街太平歌

解析

本题考查语言表达准确、连贯的能力。首先分析上联,“灯月千家晓”可以切分为两个部分,“灯月”是由两个名词构成,“千家晓”是主谓结构;然后分析“元宵节”这一节日特点,元宵节是正月十五,属于春季。下面的四个选项中,只有C项的语法结构与上联一致,且符合元宵节的节日特点。故选C。

C

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

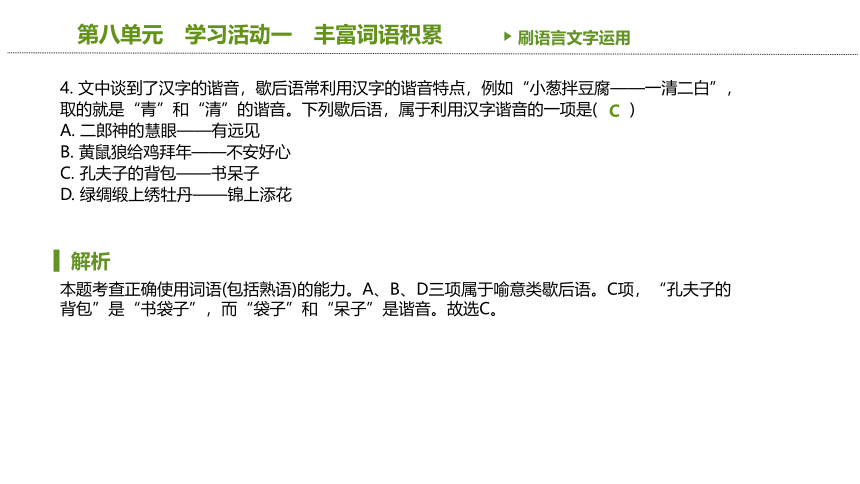

4. 文中谈到了汉字的谐音,歇后语常利用汉字的谐音特点,例如“小葱拌豆腐——一清二白”,取的就是“青”和“清”的谐音。下列歇后语,属于利用汉字谐音的一项是( )

A. 二郎神的慧眼——有远见

B. 黄鼠狼给鸡拜年——不安好心

C. 孔夫子的背包——书呆子

D. 绿绸缎上绣牡丹——锦上添花

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。A、B、D三项属于喻意类歇后语。C项,“孔夫子的背包”是“书袋子”,而“袋子”和“呆子”是谐音。故选C。

C

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

(二)语言文字运用Ⅱ

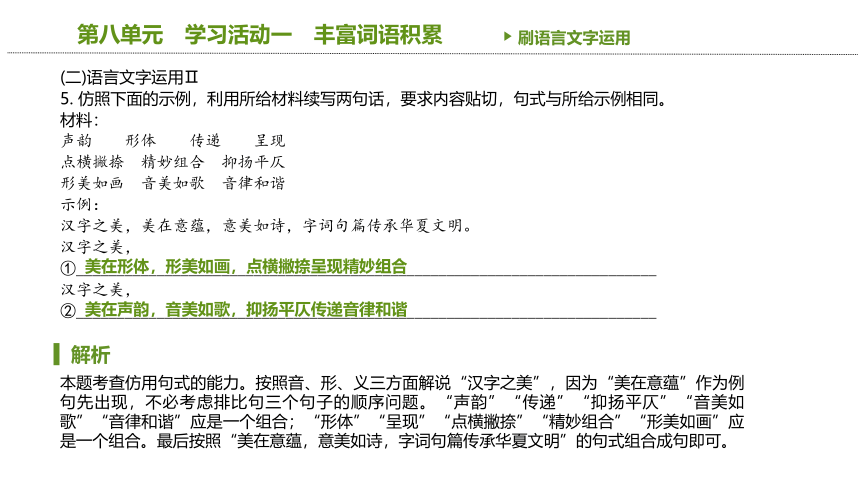

5. 仿照下面的示例,利用所给材料续写两句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。

材料:

声韵 形体 传递 呈现

点横撇捺 精妙组合 抑扬平仄

形美如画 音美如歌 音律和谐

示例:

汉字之美,美在意蕴,意美如诗,字词句篇传承华夏文明。

汉字之美,①________________________________________________________________________

汉字之美,②________________________________________________________________________

解析

本题考查仿用句式的能力。按照音、形、义三方面解说“汉字之美”,因为“美在意蕴”作为例句先出现,不必考虑排比句三个句子的顺序问题。“声韵”“传递”“抑扬平仄”“音美如歌”“音律和谐”应是一个组合;“形体”“呈现”“点横撇捺”“精妙组合”“形美如画”应是一个组合。最后按照“美在意蕴,意美如诗,字词句篇传承华夏文明”的句式组合成句即可。

美在形体,形美如画,点横撇捺呈现精妙组合

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

美在声韵,音美如歌,抑扬平仄传递音律和谐

刷语言文字运用

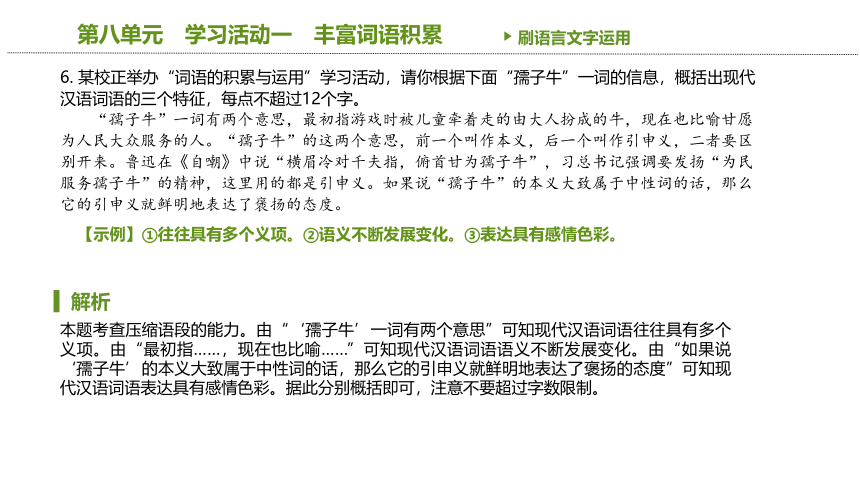

6. 某校正举办“词语的积累与运用”学习活动,请你根据下面“孺子牛”一词的信息,概括出现代汉语词语的三个特征,每点不超过12个字。

“孺子牛”一词有两个意思,最初指游戏时被儿童牵着走的由大人扮成的牛,现在也比喻甘愿为人民大众服务的人。“孺子牛”的这两个意思,前一个叫作本义,后一个叫作引申义,二者要区别开来。鲁迅在《自嘲》中说“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,习总书记强调要发扬“为民服务孺子牛”的精神,这里用的都是引申义。如果说“孺子牛”的本义大致属于中性词的话,那么它的引申义就鲜明地表达了褒扬的态度。

解析

本题考查压缩语段的能力。由“‘孺子牛’一词有两个意思”可知现代汉语词语往往具有多个义项。由“最初指……,现在也比喻……”可知现代汉语词语语义不断发展变化。由“如果说‘孺子牛’的本义大致属于中性词的话,那么它的引申义就鲜明地表达了褒扬的态度”可知现代汉语词语表达具有感彩。据此分别概括即可,注意不要超过字数限制。

【示例】①往往具有多个义项。②语义不断发展变化。③表达具有感彩。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

解析

【方法总结】压缩语段题的解题方法

①摘取连缀法。提取句子主干,把每个句子所表达的主要内容摘出来,然后按照题干要求进行连缀,此法适用于封闭性语段,即字数较少、内容单一、要求宽泛的语段。

②分层概括法。大体按照“划分层次—概括层意—分清主次—去次存主—连缀语句”的思路进行概括。

③语意并取法。在做题时可通过跳读或浏览的方法阅读全文,迅速把握语段材料的行文思路和整体结构,找出语段内容的要点和重点。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

当今时代,人们对于互联网的使用程度越来越高,网络语言也随之发展起来。网络环境开放包容,人们具有表达言论的自由。网络提供了良好的环境,打破了空间的隔阂,传播影响力十分广泛。在这样的环境中,不同的文化之间进行接触,产生了表现不同文化形态的网络流行语。网络流行语在词汇上出现了较多的新创词、借词、旧词赋新意等。

从语言学角度来看,这些新词的出现和存在往往会受到很多因素的影响,例如语义认知和社会接受的方式和程度等。然而这些词语一开始并不具有灵活的语言特质,网络词语广泛传播的主要原因是人们交际的需要。交际的需要会使人们在网络环境中选择极富生动的语言表达日常生活中的情绪感受,当无法用语言面对面地交谈时,人们便会选择借助其他的方式,例如谐音、合成词以及旧词新用的方法来传递信息。网友们通过生动有趣的词汇表达内心的喜悦、悲伤、苦闷、自嘲的种种心境,能够获得更多网友的共情,使得网络交际能够顺利进行。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

网络时代信息高速发展,人们越来越追求快速、高效的生活方式,在网络语言的使用上,也尽可能地遵循“经济原则”,即在保障沟通顺畅的条件下,使用少量的词语表达更多的含义。人们用网络流行语表达自己的所思所想,既呈现个性化的特点,又符合语言的经济省力原则。例如一些数字简化形式,以及中英文合成的网络用语,如用“88”的谐音方式来代替再见,简省了笔画,节约了时间。此外,网友们更倾向于用一些拼音字母的省写方式表达意思,这些字母往往是中文声母的缩写,例如用“nsdd”表示“你是对的”,表达对某人观点的认同;用“yyds”表示“永远的神”,用于评价某人或某物在人们心中的分量很高,等等。在句式的选择上,人们很少运用长的复杂的句子,而是多选择使用较短的句子,同样还常常出现句子的省略,这些都透露出网络流行语结构的简约和精练。语言的经济原则适应了网络的特殊环境,信息得到了简省,人们的沟通效率得到了提高,能够尽量用简短的词语表达看法,发表观点尽可能地做到了不拖泥带水。

网络流行语正在不断发展壮大,其意义和范围也在不断扩大。网络流行语潜移默化地改变着人们的生活方式和价值观念。不同于传统语言的规范,网络流行语解除了现实中的诸多条条框框,解放了现实中的诸多束缚,让人们天性中的率真得到更多的发挥。人们在网络上的情感表达需求和寻求共同话题的需要,让网络流行语的含义更加深刻,对现实现象表达的诉求和网络的特点,让网络流行语拥有了广阔的发展空间。网络流行语既具有语言学研究的价值,也是研究社会文化的一个重要角度。

(摘编自李丽容《从语言学角度浅析网络流行语》)

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

材料二:

心中所想难以付诸文字,离开梗就不会说话,除了“yyds”找不到其他赞美的词,万物皆可“绝绝子”,“文字失语”成为一个越来越需要重视的社会问题。说文字失语,好像挺不可思议的。我们中的很多人,似乎都是话痨,在聊天群里、朋友圈里、论坛上常常很活跃,抛梗、接梗如行云流水,表情包比谁都多,段子一个接一个,张口就是流行语,喋喋不休,没失语啊?

其实,这正是失语的病症之一,借助表情包、梗、流行语、省略语的表达方式,不是你在说话,而是“话”在说你,你不过是那些梗的通道。久而久之,你的文字表达能力便被梗塞住了,成为“语梗”患者,也就是文字失语,失去自如地用文字表达想法的能力。

那么,如何锻炼自己的语言和文字能力,避免患上“文字失语症”呢?这里有三个建议。

其一,多读纸质书。要读整本书,读原著原作,千万不要迷信“让别人替你读书”。公众号、微博、B站、知乎……有很多地方可以让人获取知识。一本很厚的书,总有人用一篇推文、一则视频讲完。看这些东西,好像也能获得知识,但就是很不对劲。可能是因为这些东西都很零碎,所以很难帮人建立一个思想谱系,也很难被用于“再输出”。读原著,接触完整的原典思想和智慧,才有“再输出”的知识冲动,促进文字思想。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

其二,多积累对美好事物的丰富表达力。伟大的文学作品的一个功能就是,描绘隐于词语之后的生动的情感。王尔德也说过,人们看见雾不是因为有了雾,而是因为诗人和画家教他们懂得了这种景色的神秘可爱性。语言干瘪,张口就那么几个词,如“牛啊”“yyds”,说明缺少文学的丰富阅读,无力用文学家教我们的语言表达出大千世界那无穷无尽、一波才动万波随的灵动可爱。

其三,多用完整的文字表达,有意识地用“生活语言”替代那些脱口而出的“魔性语言”。养成把想法写成长文字的习惯。不要让网络社交替代现实社交,在网上,那些省略语在小圈子里能创造出亲近感和提高交流效率,这种“亲近性、排他性”容易形成一种温暖的幻觉,而到了面对面的现实生活中,就说不出话来了。

不妨试试,坚持一个月,文字能力必能复健。

(摘编自曹林《拿什么拯救被“梗”住的“文字失语者”》)

刷信息类阅读

7. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 在开放包容的网络环境中,不同的文化互相碰撞、交流,表现不同文化形态的网络流行语也随之产生。

B. 网络新词的出现和存在受到多种因素的影响,而网络词语广泛传播的主要原因是交际的需要。

C. 从网络流行语多使用较短语句或常出现句子的省略等情况中,可以看出网络流行语结构的简约和精练。

D. 网络流行语的使用遵循经济省力原则,使得人们在运用网络流行语表达所思所想时充满个性化。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。D项,“使得人们在运用网络流行语表达所思所想时充满个性化”错误。根据材料一第3段“人们用网络流行语表达自己的所思所想,既呈现个性化的特点,又符合语言的经济省力原则”可知,“呈现个性化的特点”与“遵循经济省力原则”之间是并列关系,并非因果关系。

D

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

8. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 由于网络交流的影响,人们无法面对面交谈,只好借助谐音、合成词以及旧词新用等方法来更生动地表达日常情绪感受。

B. 区别于传统语言的规范,网络流行语能够解放现实中的诸多束缚,有广阔的发展空间,这正是其语言学研究的价值所在。

C. 过多使用网络流行语会弱化人们用文字表达想法的能力,因此我们在日常交流中要警惕习惯于使用网络语言。

D. 网络上的省略语在小圈子能够创造亲近感和提高交流效率,但这仅对网络社交有益,对于现实社交只有负面影响。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。A项,“由于网络交流的影响,人们无法面对面交谈,只好借助……”错误。根据材料一第2段“交际的需要会使人们……选择借助其他的方式,例如谐音、合成词以及旧词新用的方法来传递信息”可知,“由于网络交流的影响,人们无法面对面交谈”的说法于文无依据,“只好借助谐音、合成词以及旧词新用等方法来更生动地表达日常情绪感受”的原因是交际的需要。B项,“这正是其语言学研究的价值所在”错误。根据材料一最后一段的内容可知,网络流行语具有语言学研究的价值的原因是多方面的,网络流行语确实能够解放现实中的诸多束缚,有广阔的发展空间,但并不能断定此为“其语言学研究的价值所在”。D项,“仅对网络社交有益,对于现实社交只有负面影响”错误。根据材料二倒数第2段的相关内容可知,选项中的“仅”“只有”过于绝对。

C

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

9. 结合材料内容,下列选项中不能有效支持材料二中画线部分所蕴含的观点的一项是( )

A. 当一个“梗”出现时,它在凭借轻松快捷的形式方便我们沟通的同时,也会因缺少完整的意义而造成交流问题。

B. 不少人发现自己的感知和思维能力正在钝化,离开了网络热词就支支吾吾,不知道怎么用日常话语描述生活起居。

C. 网络用语经常破坏汉语规范,比如“槑”,网络语言用这个字来形容很呆、很傻、很天真,而其本义却不被人知。

D. “懂的都懂”成为聊天密语,形容厉害除了“绝绝子”想不到其他词汇,表达对某人的佩服只会使用“yyds”。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。材料二中画线部分的观点是长期借助表情包、梗等表达方式会产生“文字失语症”,并使表达能力和思维能力弱化。C项,涉及的是网络用语对汉语规范的破坏,不能有效支持材料二中画线部分所蕴含的观点。

C

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

10. 请简要梳理材料一的论证思路。

解析

本题考查把握文章结构的能力。根据材料一第1段中“网络提供了良好的环境,打破了空间的隔阂”“产生了表现不同文化形态的网络流行语”可知,材料一首先指出网络流行语这一现象。根据材料一第2段中“从语言学角度来看,这些新词的出现和存在往往会受到很多因素的影响”可知,材料一紧接着从语言学角度分析网络流行语产生与传播的原因。根据第2段“网络词语广泛传播的主要原因是人们交际的需要”等内容可知,网络流行语产生与传播的原因之一是网络环境下交际的需求;根据第3段中“网络时代信息高速发展……也尽可能地遵循‘经济原则’”“语言的经济原则适应了网络的特殊环境”可知,网络流行语产生与传播的第二个原因是语言的经济省力原则。根据第4段中“网络流行语既具有语言学研究的价值,也是研究社会文化的一个重要角度”可知,材料一最后总结网络流行语既具有语言学研究的价值,也是研究社会文化的一个重要角度。据此分点作答即可。

①首先指出网络流行语这一现象;②接着从语言学角度分析网络流行语产生与传播的原因:一是网络环境下交际的需求,二是语言的经济省力原则;③最后总结网络流行语既具有语言学研究的价值,也是研究社会文化的一个重要角度。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

11. 请结合材料一和材料二,简要概括网络流行语有哪些利弊。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。阅读两则材料大致可知,网络流行语的“利”主要集中在材料一,“弊”主要集中在材料二。结合材料一第2段中“网友们通过生动有趣的词汇……使得网络交际能够顺利进行”可概括出:生动有趣的词汇表达能够获得网友的共情,有利于网络交际顺利进行。结合材料一第3段中“网络时代信息高速发展,人们越来越追求快速……使用少量的词语表达更多的含义”可概括出:网络用语简洁精练的表达,有利于提高沟通效率。结合材料一第4段中“网络流行语解除了现实中的诸多条条框框,解放了现实中的诸多束缚,让人们天性中的率真得到更多的发挥”可概括出:网络用语打破规范,解除现实中的诸多束缚,有利于个性化表达。结合材料二第2段内容可概括出:长期习惯于网络用语,会让人患上“文字失语症”。结合材料二第5段中“语言干瘪,张口就那么几个词……无力用文学家教我们的语言表达出大千世界那无穷无尽、一波才动万波随的灵动可爱”可概括出:长期习惯于网络用语会让人们语言干瘪,缺失丰富的表达力。据此分别概括即可。

利:①生动有趣的词汇表达能够获得网友的共情,有利于网络交际顺利进行;②网络用语简洁精练的表达,有利于提高沟通效率;③网络用语打破规范,解除现实中的诸多束缚,有利于个性化表达。

弊:①长期习惯于网络用语,会让人们患上“文字失语症”,失去自如地用文字表达想法的能力;②会让人们语言干瘪,缺失丰富的表达力。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

学习活动二

把握古今词义的联系与区别

语文 必修上册

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:30分钟

1. 依次填入下面一段文字横线上的词语,全都恰当的一项是( )

一字多义是汉字的一个突出特点。例如“安土重迁”的“安”表示“安于、习惯于”的意思,________的“安”表示“安定”的意思;再如“立竿见影”的“立”表示“使竖立”的意思,________的“立”表示“建立”的意思;又如“情急智生”的“情”表示“情况”的意思,________的“情”表示“感情”的意思。因此,学习汉语必须关注一字多义的现象。

A. 惶悚不安 茕茕孑立 情理难容

B. 安然无恙 茕茕孑立 情随事迁

C. 安然无恙 标新立异 情理难容

D. 惶悚不安 标新立异 情随事迁

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“惶悚不安”指惊慌害怕,十分不安;“安然无恙”原指人平安没有疾病,后泛指平平安安、没有受到任何损伤。结合该空后文对“安”的解释可知,应选“惶悚不安”,据此排除B、C两项。再看第二空:“茕茕孑立”指孤零零一人站在那里,形容孤单,无依无靠;“标新立异”指提出新奇的主张,表示与一般不同。结合该空后文对“立”的解释可知,应选“标新立异”,据此排除A项。故选D。

D

刷语言文字运用

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。“曾几何时”指时间过去没有多久。这里被误当作“曾经”的意思,属望文生义。“差强人意”指大体上还能使人满意。使用正确。“不赞一词”原指文章写得很好,别人不能再添一句话,现也指一言不发,多用在发表议论、看法的语境。结合后文“没有任何表扬”可知,该词在此处被误当作“没有认可和称赞”的意思,属望文生义。“炙手可热”意思是手一挨近就感觉热,形容气焰很盛,权势很大。此处用于修饰“篮球明星”,可见该词被误当作“名气大”的意思,属望文生义。故选B。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

B

刷语言文字运用

解析

本题考查理解与现代汉语不同的用法的能力。A项,古义:旷远的样子;今义:完全不知道的样子或失意的样子。B项,古义:走投无路;今义:生活贫穷,经济困难。C项,古今同义,指纯洁,没有污点。D项,古义:在一起过日子;今义:在一起工作。故选C。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

C

刷语言文字运用

解析

本题考查理解与现代汉语不同的用法的能力。“抱头鼠窜”形容急忙逃走的狼狈相;“生死肉骨”指使死者再生,让白骨上长出新肉,比喻极深的恩惠。“扶老携幼”指扶着老人,牵着小孩,形容人们成群结队而行;“风餐露宿”形容旅途或野外生活的艰苦。根据词语的意思大致可以推出加点字用法和意义。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

名词作状语,像老鼠一样

名词的使动用法,使……长肉

形容词用作名词,老人

名词作状语,在风中

刷语言文字运用

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成5~7题。

荸荠、馄饨、芫荽……你能准确说出它们的名字吗?勃齐?混沌?元妥?世上还真就有这样“________”的“食物语言学”。

荸荠的读音是bí qí,连读时“荠”字变调为轻声,便是bí qi,也叫马蹄、地栗。《本草纲目》里记录:“乌芋,其根如芋而色乌也。凫喜食之,故《尔雅》名凫茈。”古语里头,( )。荸荠再怎么难读,也是名正言顺的,“马蹄”反而成了大家随口一叫的昵称。

芫荽(yán suī),小名香菜。《本草纲目》中记录:“荽,许氏《说文》作葰……张骞使西域始得种归,故名‘胡荽’。”到了现代,许是“荽”字过于拗口,也就简化成了________的“香菜”。四川等地区还保留着“盐须”一类的叫法,勉强保留了点香菜学名的味道。

馄饨(hún tún),连读时“饨”字变调为轻声,便是hún tun。《东京梦华录》里记载,相传汉朝时,北方匈奴部落有两个杀人如麻的首领“浑氏、屯氏”,两人无恶不作,百姓________,干脆想出个法子,用肉馅包成一种吃食,煮熟了,就当“食恶人之肉”,也就成了影射“浑(hún)氏屯(tún)氏”的“馄饨”。

除此之外,蛋挞(tà)、饸饹(hé le)、文蛤(wén gé)、苋(xiàn)菜、茼蒿(tóng hāo)等也常被人们读错。“吃”是中国文化中最坚固的一种深层结构,到一个文化核心的最佳途径之一,就是历经它的肚子。我们对食材名称“________”,守着的,就是这一条内涵吧。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷语言文字运用

5. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 博大精深 尽人皆知 深恶痛绝 雕章琢句

B. 学富五车 通俗易懂 咬牙切齿 雕章琢句

C. 博大精深 通俗易懂 深恶痛绝 咬文嚼字

D. 学富五车 尽人皆知 咬牙切齿 咬文嚼字

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“博大精深”指(思想、学说等)广博高深;“学富五车”形容读书多,学问大。此处是形容“食物语言学”的高深,宜用“博大精深”,据此排除B、D两项。再看第二空:“尽人皆知”指人人都知道;“通俗易懂”指易,不艰深晦涩,一般人都能理解。文中强调的是从拗口的名称简化为让普通人都能理解的名称,宜用“通俗易懂”,排除A项。故选C。

C

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷语言文字运用

6. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 荸和凫读音相近,凫茈变成了今天的荸荠,是因为经过几次音变

B. 荸和凫读音相近,经过几次音变,凫茈也就变成了今天的荸荠

C. 经过几次音变,凫茈变成了今天的荸荠,是因为荸和凫读音相近

D. 经过几次音变,因为荸和凫读音相近,凫茈也就变成了今天的荸荠

解析

本题考查语言表达连贯的能力。根据前文提到的“故《尔雅》名凫茈”,以及括号前“古语里头”的提示可知,后面句子应以“荸和凫读音相近”与前句衔接,据此排除C、D两项。后文说“荸荠再怎么难读,也是名正言顺的”,其前面应是说“荸荠”一词的由来,应该与“凫茈也就变成了今天的荸荠”相连,据此排除A项。故选B。

B

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷语言文字运用

7. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. “吃”是中国文化最坚固的一种深层结构,到一个文化核心的最佳途径之一,就是通过它的肚子。

B. “吃”是中国文化一种最坚固的深层结构,历经它的肚子,是到一个文化核心的最佳途径之一。

C. “吃”是中国文化最坚固的一种深层结构,历经它的肚子,是到一个文化核心的最佳途径之一。

D. “吃”是中国文化一种最坚固的深层结构,到一个文化核心的最佳途径之一,就是通过它的肚子。

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画波浪线的句子有两处语病:一是语序不当,“‘吃’是中国文化最坚固的一种深层结构”中的多层定语语序不当,正确语序为“‘吃’是中国文化一种最坚固的深层结构”,据此排除A、C两项;二是搭配不当,“历经”意为“经历;多次经过”,与“肚子”搭配不当,应将“历经”改为“通过”,据此排除B项。故选D。

D

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

任何一种语言,从教、学、使用的角度来看,相对地讲,语汇是比较难的。母语是这样,第二语言更是这样。这是因为:第一,语汇的规律最不好讲。什么是一个词,就说不清楚。汉语说“铁路”,是一个词;英语说railroad,也是一个词,然而直译应为“轨路”,不是“铁路”。这有什么道理可讲呢?就是在同一种语言之内,比如汉语普通话,说“吃面包”“吃苹果”“吃菜”,但是不说“吃酒”,因为酒是液体,要说“喝”,不说“吃”,然而,凡是药,即使是药水或者汤药,统统说“吃”,不说“喝”。这又有什么道理可讲,有什么规律可循呢?词的来源,词的构成,词义,词的用法,词与词的搭配,等等,变化多端,复杂万状。第二,词太多。学任何语言,要想稍微管点儿用,总得会几千个词。许多词有多义多用现象,两三个词或三五个词之间,有所谓同义、近义现象,或大同而小异,或大异而小同,其同其异,或在所表示的概念的外延、内涵,或在新旧,或在雅俗,或在文野,或在来源,或在隐含,或在色彩,或在搭配习惯,充分理解已经不易,掌握使用、做到准确得体更难。人们容易感到语音、语法困难,尤其在学习第二语言时,其实,无论就数量说或内容说,与语汇之难都无法相比。第三,语汇的身上负载着使用这种语言的民族文化传统,以至人们的心理特征和思维习惯。倘若这些方面的知识不够,对许多词的领会和运用就必然产生困难。在中国,比如举行一次文艺晚会,大家请某人弹一曲钢琴曲,或者唱一首歌,表演完了,大家鼓掌,他答谢,同时可能说:“胡弹乱唱,献丑,献丑。”在西方,不大会这样说。第四,语汇的

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

变化很快,比语音语法快得多。社会上,文化、科学中,有了新的发展变化,出现了什么新事物、新观念,立刻就会出现新的词,或者用旧有的词赋予新义来表示它们。相反,也会不断有旧词被淘汰或者改变了意义和用法。对于社会生活的哪怕点点滴滴的变化,语汇都是极为敏感的,反应也是极为迅速的。如果我们做一次今天一天出版的100份各种报纸的词频统计,大概“现代化”这个词的出现频率会相当高。可是,如果认真追问一下“现代”的含义,恐怕不是很容易回答的。“现代汉语”“中国现代史”“现代派”“现代信息技术”,这些“现代”用一个定义能说得清楚吗?不是不可知,不是不能定义,只是说,很难,因为同是这个词,在不同的时候、不同的场合含义有所变化,它不是凝固的。

(摘编自张志公《语汇重要,语汇难》)

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

材料二:

语言的变化涉及语音、语法、语汇三方面。语汇与人们的生活联系得最为紧密,因而变化也最快,最显著。有些字眼随着旧事物、旧概念的消失而消失。例如《诗经·鲁颂》的《》这一首诗里提到马的名称有16种,可是这些字绝大多数后来都不用了。

有些字眼随着新事物、新概念的出现而出现。古代席地而坐,没有专门供人坐的家具,后来生活方式改变了,坐具产生了,“椅”“凳”等字眼也就产生了。椅子有靠背,最初就用“倚”字,后来才写作“椅”。

刷信息类阅读

随着社会的发展、生活的改变,许多字眼的意义也起了变化。比如“床”,古代本来是坐卧两用的,所以最早的坐具,类似现在的马扎的东西,叫作“胡床”,后来演变成了椅子,床就只指专供睡觉用的家具了。

(摘编自吕叔湘《古今言殊》)

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

材料三:

语汇的发展和演变是否有规律?如果有规律,它的基本规律是什么?至今仍然是谜。据笔者的初步观察,传承性和变异性相结合,似乎是语汇发展和演变的一条重要规律。语汇的发展和演变,另一条重要规律是口语化。如出自《孟子·公孙丑上》的“揠苗助长”如今常作“拔苗助长”。商务印书馆辞书研究中心编的《新华成语词典》(2002),收了“拔苗助长”而未收“揠苗助长”,表明“拔苗助长”已经得到社会认可,逐步取代了“揠苗助长”。

随着社会的发展,语汇也存在旧语不断消亡和新语不断产生的问题。

(摘编自温端政《也谈“语汇重要,语汇难”》)

刷信息类阅读

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

材料四:

在新冠肺炎疫情席卷全球时,国内外的社交和媒体生态中出现了大量关于疫情的新词汇。

《柯林斯词典》给出的年度词汇是Lockdown(封锁);美国《韦氏词典》和美国词典网都将Pandemic(大流行)评为年度词汇;牛津词典也给出了三个年度词汇,COVID 19(新型冠状病毒肺炎)、WFH(在家工作)和Lockdown(封锁)。

据悉,德国布莱尼茨语言研究所的学者在2020年年底发现,德国人开始使用约1 000个新词。芬兰甚至为某些官方行为创造了新术语,比如,koronavelka——为支付疫情开支而提供的国家贷款。随着本次疫情的传播,“生鲜市场”(wet market)的意义也在发生改变,成为非法买卖野生动物市场的代名词。

在中国,很多流行语都与疫情防控、复工复产等高度关联。《咬文嚼字》杂志社公布的十大流行语中,就有“人民至上,生命至上”“逆行者”“飒”“后浪”“神兽”“直播带货”“双循环”等7个词和抗疫有直接或间接的联系。

(摘编自《新冠疫情催生大量新词,这些占据各国年度词榜单》,2020年12月17日)

刷信息类阅读

8. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 语汇最不好讲,是因为词的来源、构成,词义及其用法以及词与词的搭配等,变化多端,相当复杂。

B. 语汇在语言的变化中显得最快,也最显著,这是因为它相较于语音、语法,与人们的生活联系最为密切。

C. 语汇在发展与演变过程中只体现出两条重要规律:一条是传承性和变异性相结合,另一条是口语化取代书面语。

D. 中外一些语言研究机构与学者研究成果表明,新冠肺炎疫情期间,很多新词汇的产生都直接或间接与疫情有联系。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。C项,“只体现出两条重要规律”“口语化取代书面语”错误。根据材料三第1段“传承性和变异性相结合,似乎是语汇发展和演变的一条重要规律”中的“似乎”一词与该段中“另一条重要规律是口语化”可知,选项表述过于绝对,且“口语化”不等于“口语化取代书面语”。

C

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

9. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 中国人如果不理解英语词汇“LUCKYDOG”是“幸运儿”的意思,那么他就不能理解英语的民族文化传统。

B. 语汇负载着使用这种语言的民族文化传统,因此,我们可以通过学习对方的语汇来了解其民族文化。

C. 材料一认为学习语汇比语音、语法难。为了学好语汇,我们可以先学习语音和语法,再学习语汇。

D. 四则材料都涉及了语汇存在旧语不断消亡和新语不断产生的现象,可以说,语汇是时代的记录者。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。A项,曲解文意。根据材料一“第三,语汇的身上负载着使用这种语言的民族文化传统……倘若这些方面的知识不够,对许多词的领会和运用就必然产生困难”可知,选项逻辑关系错误。C项,“为了学好语汇,我们可以先学习语音和语法,再学习语汇”错误,于文无据。D项,“四则材料都涉及了语汇存在旧语不断消亡和新语不断产生的现象”错误。材料四不涉及“语汇存在旧语不断消亡”的现象。

B

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

10. 下列说法中,可以作为论据来支撑“有些语汇随着旧事物、旧概念的消失而消失”这一观点的一项是( )

A. “管子”“咱俩”“打算”“脑袋瓜儿”这些词语不太适合用在公文里。

B. “知府”“科举”“农业税”这些特定时代的词语,现在我们几乎见不到了。

C. 最新版《现代汉语词典》收录了“一带一路”而没有收录“蓝瘦香菇”。

D. “光盘”原先是指用来存储数据的一种物品,现在也可指吃光盘中的食物。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。A项,表明口语和书面语的差异。B项,表明有些语汇随着旧事物、旧概念的消失而消失。C项,表明《现代汉语词典》收录新词的原则。D项,表明随着社会的发展变化,某些语汇的意义也会发生变化。故选B。

B

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

11. 请从论证结构和论证方法两个角度分析材料一的论证特点。

解析

本题考查分析文章结构和论证方法的能力。材料一文章开篇提出观点“相对地讲,语汇是比较难的”,之后分别从“语汇的规律最不好讲”“词太多”“语汇的身上负载着使用这种语言的民族文化传统,以至人们的心理特征和思维习惯”“语汇的变化很快,比语音语法快得多”四个方面进行论证。由此可知,材料一的论证结构为总分式的论证结构。在论证方法上,材料一主要运用了举例论证和对比论证,如作者举汉语中的“铁路”和英语中的“railroad”之间的翻译问题,举汉语普通话中说“吃面包”“吃苹果”“吃菜”,但是不说“吃酒”等例子来论证“语汇的规律最不好讲”这一观点,是运用了举例论证的手法;作者在论述“词太多”时谈道“人们容易感到语音、语法困难,尤其在学习第二语言时,其实,无论就数量说或内容说,与语汇之难都无法相比”,此处将学习语音、语法和学习语汇进行对比来突出学习语汇之难,是运用了对比论证的手法。据此分别概括即可。

①论证结构:材料一采用总分式的论证结构。首先提出“语汇是比较难的”这一核心观点,然后分别从四个方面对此进行论证。②论证方法:材料一运用了举例论证和对比论证。如举汉语中的“铁路”与英语中的“railroad”之间的翻译问题的例子证明“语汇的规律最不好讲”,将学习语音、语法和学习语汇进行对比来突出学习语汇之难等。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

12. 材料四中的语言现象说明了材料二、三中的哪些观点?试作简要说明。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。根据材料四前三段的内容可知,新冠肺炎疫情席卷全球时出现的大量关于疫情的新词汇,说明了材料二中“有些字眼随着新事物、新概念的出现而出现”的观点。根据材料四第3段中“随着本次疫情的传播,‘生鲜市场’(wet market)的意义也在发生改变,成为非法买卖野生动物市场的代名词”分析可知,“生鲜市场”这个词既保留了本义,又出现了 “非法买卖野生动物市场”的新义。这说明材料三中“传承性和变异性相结合,似乎是语汇发展和演变的一条重要规律”的观点。

①在新冠肺炎疫情席卷全球时,国内外的社交和媒体生态中出现了大量关于疫情的新词汇,例如《柯林斯词典》《韦氏词典》给出的年度词汇以及德国、芬兰出现新词语,这说明了材料二中“有些字眼随着新事物、新概念的出现而出现”的观点。②“生鲜市场”的意义发生了改变,成为非法买卖野生动物市场的代名词,这说明了材料三中语汇的发展和演变是“传承性和变异性相结合”的观点。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

学习活动三

词义的辨析和词语的使用

语文 必修上册

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

1. 下列各句中引号和文中“山”的引号作用相同的一项是( )

A. 他平日里喜欢占小便宜,这样的“聪明人”还是少一点为好。

B. 那样的“看”根本就不能算是看,顶多算是一种感觉而已。

C. 是您,和我们一起参加“雏鹰假日小队”活动。

D. “满招损,谦受益”这句格言,流传到今天至少有两千年了。

解析

本题考查正确使用标点符号的能力。文中“山”的引号标示突出强调。A项,引号标示讽刺、反语。B项,引号标示突出强调。C项,引号标示特定称谓。D项,引号标示引用。故选B。

【关键点拨】引号的主要用法

①标示直接引用;②标示特殊含义;③标示特定称谓;④标示突出强调;⑤标示讽刺、反语。

B

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

2. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 他们应该是成千上万胳膊挽着胳膊,男子汉顶天立地站在天空之下的!

B. 应该是他们成千上万胳膊挽着胳膊,顶天立地站在天空之下的男子汉!

C. 他们应该是成千上万胳膊挽着胳膊,顶天立地站在天空之下的男子汉!

D. 顶天立地站在天空之下的男子汉,应该是他们成千上万胳膊挽着胳膊!

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画线句有两处语病:一是语序不当,应将“他们”放到“应该是”的前面,据此排除B、D两项;二是不合逻辑,画线句应是一个比喻句,“他们”指的是帕米尔高原的群山,是本体,“男子汉”是喻体,赋予了群山以人的品格。若将“男子汉”放到“顶天立地”前,逻辑不通,故应将“男子汉”放到句子的最后,据此排除A项,故选C。

C

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

3. 文段中,三处加点的词语,如果全部改成只用一个“不”字,从语义上看二者基本相同。为什么说原文表达效果更好?

解析

本题考查选用句式的能力。三处加点词分别为“不”“不不”“不不不”,从修辞上看,属于反复,反复的作用是强调或者加强语气。从表达效果来看,“不”表示否定,“用‘山’这个被人熟知的词,已经表达不了在此时此地的感受”,作者否定用“山”这个词,因为这个词无法表现自己在此时此地的感受,再结合“帕米尔高原,横拉开是岭,起伏着是巅,竖起来是峦,高耸着是峰”“他们应该是成千上万胳膊挽着胳膊、顶天立地站在天空之下的男子汉”“他们实实在在就是天精地气铸就的远远超越形体的一种精气神”可知,帕米尔高原给作者带来的是震动心灵的感受,连用几个“不”充分表达了作者对帕米尔高原的赞美之情。最后将“不”“不不”“不不不”三处联系起来看,作者先是作出一个判断,紧跟着又否定了这个判断,之后再作出一个判断,一层比一层深地表达了对帕米尔高原的赞美之情。而如果全部改成只用一个“不”字,则只是单纯表示否定。

①原文通过“不”字的反复,抒发强烈的情感。②原文三处“不”字的数量递增,否定前一句的判断,再作出新的判断,表达了更深入的感受。③“不”字的增加,使情感的程度层层深化。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成4~5题。

翻阅《茶经》,想象陆羽的面貌,到底是什么样的感动让他写下中国第一本系统介绍茶艺的书?因为喜欢喝茶,还是因为喜欢在________之中体会茶汁缓缓沿喉而下,与血肉之躯________之后的那股甘醇?饮茶需要布局,________饮后的回甘,却又破格,多么像人生。同一个杯、同一种茶、同一种泡法,饮在不同的喉里,冷暖浓淡自知,完全是心证功夫。有人喝茶是在喝一套精致而考究的手艺;有人握杯闻香,吐纳清浊之气;有人见杯即干,不事进德修业,专爱消化排泄;有人随兴,水是好水,壶是好壶,茶是好茶。大化浪浪,半睡半醒,茶之一字,________都可以注解。

乌龙茶好比高人,能指点迷津;花茶非常精灵,可惜少了雍容气度;冰的柠檬红茶与我志不同道不合,可夏日炎炎,它是个好人;白毫乌龙耐品,像温厚而睿智的老者。加味茶里,薄荷最是天真可爱,月桂有点城府,玫瑰妖娆,英国皇家红茶,恕我直言,如镀金皇冠。

还是爱喝中国的茶,情感特别体贴。铁观音外刚内柔,佛手茶喝来春暖花开,柚茶苦口婆心,至于龙须茶,真像圣旨驾到,五脏六腑统统下跪。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

. . . .

刷语言文字运用

4. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 品酌 融合 但是 诸子百家

B. 品酌 溶合 然而 百家争鸣

C. 品味 融合 虽然 百家争鸣

D. 品味 溶合 即使 诸子百家

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第二空:“融合”指几种不同的事物合成一体;“溶合”指两种以上的事物融汇在一起。语境中指“茶”与“人”融为一体,故应选择“融合”,据此排除B、D两项。再看第四空:“诸子百家”指先秦至汉初各个流派的总称;“百家争鸣”指春秋战国时代,社会处于大变革时期,产生了各种思想流派,如儒、法、道、墨等,他们著书立说,互相论战,形成了学术上的繁荣景象和论争风气,后来也指不同的学派可以自由争论。语境中应填写“注解”的主语,故应选择“诸子百家”,据此排除C项。故选A。

A

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

5. 根据上下文,请分析加点词语“镀金皇冠”在文中的表达效果。

解析

本题考查语言表达准确、鲜明、生动的能力。“英国皇家红茶,恕我直言,如镀金皇冠”,运用比喻的修辞手法,把“英国皇家红茶”比作“镀金皇冠”。“镀金皇冠”中,金色象征着尊贵,皇冠象征着至高无上的权力,镀金意味着虚有其表。此词整体想说明英国皇家红茶尊贵无比,但只有虚名,“镀金”二字,颇有讽刺意味,表达了作者对此茶不甚喜爱的态度。

①运用了比喻的修辞手法,将英国皇家红茶比作镀金皇冠。②写出此茶尊贵无比、价格昂贵但只有虚名的特点,表达了作者对此茶不甚喜爱的态度。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

网上有一个看似有趣、实则很严肃的讨论话题——“我经历的语言‘通货膨胀’现象”,向网友征集当今用语越来越夸张、描述经常大幅超出事实的例子。

比如,今人把沉溺于网购时兴奋刺激、事后又懊悔不迭的经历叫作“剁手”;把奇巧怪诞的想象叫作“开脑洞”;把竭尽所能叫作“使出洪荒之力”;面对美食诱惑会说“馋哭了”;实用效果不错的东西被称为“神器”……现代人正在鼓励并放大语言的虚浮不实程度,就像20世纪初的表现主义流派,对忠实于自然再现的绘画艺术不满,改用夸张、变形的手法和色彩呈现主题。观众必须收敛着去解读欣赏,才能还原画作里传递的感情与思想。

《娱乐至死》的作者尼尔·波兹曼认为,每当新旧媒介交替,新的载体会对信息内容产生巨大影响。当今语言不断“贬值”便如实反映了信息介入的微妙变化——相比传统媒体,互联网开创了一个以速度和消费为重点的时代。信息严重过剩,关注度成了最有价值的资源,发布者只有通过夸张的语言描述才能吸引更多的读者,该现象日趋常态化,形成了语言上的“内卷”。

加州大学心理学教授阿尔伯特·麦拉宾研究信息传播,发现人们面对面交流时,通过语言有效传递的信息仅为7%,另有38%由语气和音量的高低传递,55%靠面部表情传递。通过网络交流时人们无法面对面,只能用文字沟通,产生理解错位是常有的事情。这也在一定程度上加深了语言“通胀”的现象。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

如网上有中学教师培训教程,教导老师平时和学生用社交软件交流,如果表示知道了,不能简单回答“嗯”和“哦”,以免学生因看不到老师的面部表情,误以为被敷衍;老师必须用“嗯嗯嗯”“哦哦哦”加强语气,表示自己很上心很重视,才能和学生拉近距离,打成一片。

不过,这种虚火亢奋的表达方式,并没有提高信息传递的效率,反而消解了许多事物的严肃性,给人一种不负责任的放纵感。例如,“炸裂”“燃”这些极度夸张的形容词,除了用来吸引人的注意力,本身并没有任何含义,对表达毫无增量作用。这些都是语言泡沫化消耗词义效力的例子。语言的功能是让大众共享事实,而不是本末倒置,让信息内容成为语言的背景。

人们一旦习惯了语言表达中的“通胀”现象,那么当某个词语的新鲜感一过,就会立即失去意义,并需要诞生更令人亢奋、更情绪化的新词。如此循环往复,最终将导致文化的枯萎。即使站在观众的角度,人也需要给自己的情绪留下一定的空间,总是处于强烈的感官刺激下对自己毫无益处。只有当每个人都认识到这个问题的严重性,才是改变现状的开始。

(摘编自陶琦《语言“通胀”》)

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

材料二:

语言上的“通货膨胀”,是指供过于求,使之“贬值”,也就是降低其价值。语言,有语言学意义上的“语言”,还有官方的辞令和宣传。

后者比如说有些电视台每晚的新闻节目,权威性在那里自不必说,但如果形式太呆板、僵化,让观众看不下去,主动换台,也就没了收视率,这样其内宣的价值就遭到贬损了。

而如果是前者,语言本身是用来交流的,一定程度的措辞和表达技巧可以使交流更畅通,比如你讲一个道理,如果搭配上某个形象生动的例子,使用一些通俗易懂的表达和当下流行的用词,会让这个道理更简单地被人理解,但是如果你过于沉迷于“演讲与口才”,一开口就是排比句,一句话恨不得全都是网络流行语,正常的表达习惯反而不使用,结果就可能让表达更吃力,对方理解起来更困难。

其他方面,一个新生词汇或者句式能流行开来最开始肯定是契合了当下的比较广泛的需求,但是被用多了其内涵往往就降低了、泛化了,例如“诗和远方”本是比较有诗意、有腔调的词组,因为被滥用,如今已经成为烂大街的、刻意的、做作的用词,从原来的美好的意境沦落成推脱责任、不脚踏实地的贬义词了;类似的还有“奇葩”“清新脱俗”之类的许多词。

外语方面,懂外语相对于不懂外语肯定是有好处的,学习外语有助于交流,但是,如果投入外语学习的精力超过了投入母语学习的精力,就值得商榷了。过去懂英语的都是些有文化的人,现在但凡上过学多少都懂些英文,英文在中国的价值自然也就降低了。这些年你很少再见到疯狂英语、新东方一类的电视节目了,民众的狂热冷却了下来,英语专业的学生单靠英语找工作也很难了,这也是贬值的一种体现。其他语种也一样,懂的人多了,也就没那么神秘了。

总之,所谓语言上的“通货膨胀”,也就是供过于求导致的价值贬损,过犹不及。

(摘编自《除了在经济上以外,在政治和语言上会不会也有通货膨胀效益?》)

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

6. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 语言“通胀”就像20世纪初的表现主义流派,观众必须收敛着去解读欣赏才能还原语言里传递的感情与思想。

B. 由于互联网开创了一个以速度和消费为重点的时代,因此信息发布者往往要通过夸张的语言描述才能吸引更多的读者。

C. 阿尔伯特·麦拉宾的研究表明:人们面对面交流时通过语言有效传递的信息比人们在网络交流时通过文字有效传递的信息差得很远。

D. 如果人们一味习惯于语言表达中的“通胀”现象,形成语言上的“内卷”,循环往复,最终会导致文化的枯萎。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。C项,说法错误,无中生有。据材料一第4段可知,阿尔伯特·麦拉宾教授发现人们面对面交流时,通过语言有效传递的信息占比少,只有7%;但并未将其与“人们在网络交流时通过文字有效传递的信息”进行对比,“差得很远”的说法没有依据。

C

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

7. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 对于颇具权威性的官方新闻节目,观众如果看不下去而换台,是因为电视节目形式太呆板、僵化。

B. 语言学意义上的“语言”本身是用来交流的,可以用一定程度的措辞和表达技巧使交流更畅通。

C. 事实证明,一个新生词汇或者一个句式一旦被用多了,其内涵肯定就会降低、泛化。

D. 毋庸置疑,学习外语有助于交流,但是花大量精力学习外语已没有任何价值了。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。A项,“是因为电视节目形式太呆板、僵化”错误。材料二第2段说的是“但如果形式太呆板、僵化,让观众看不下去,主动换台”,由后者并不能推出前者。C项,“肯定就会降低、泛化”错误,表述过于绝对。据材料二第4段可知,应是“被用多了其内涵往往就降低了、泛化了”。D项“花大量精力学习外语已没有任何价值了”错误,曲解文意。材料二第5段只说“如果投入外语学习的精力超过了投入母语学习的精力,就值得商榷了”,并没有说“花大量精力学习外语已没有任何价值了”。

B

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

8. 结合材料内容,下列选项中不属于语言“通胀”的一项是( )

A. 作文中许多同学把拿不准的名言都说成是“鲁迅”说的。

B. 课堂上老师对每个回答问题的同学都表扬说你是“最棒的”。

C. 许多养宠物的人称所养宠物为“宝贝儿”“亲爱的”。

D. 一群青年人称赞他们中某人的动作“酷毙了”“帅呆了”。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。结合材料可知,语言“通胀”即指语言上的“通货膨胀”,也即语言内涵降低、泛化。A项,作文中许多同学把拿不准的名言都说成是“鲁迅”说的,并不涉及语言内涵的降低、泛化,因而不属于语言“通胀”。

A

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

9. 请简要分析材料二的论证结构。

解析

本题考查分析文章结构的能力。据材料二第1段“语言上的‘通货膨胀’,是指供过于求,使之‘贬值’,也就是降低其价值”“有语言学意义上的‘语言’,还有官方的辞令和宣传”可知,材料二第1段先明确语言上的“通货膨胀”的含义,然后总说其类别。据材料二第2段“后者比如说有些电视台每晚的新闻节目……”、第3段“而如果是前者,语言本身是用来交流的”、第4段“其他方面,一个新生词汇或者句式……”、第5段“外语方面,懂外语相对于不懂外语肯定是有好处的,学习外语有助于交流……”等内容可知,第2~5段分别从官方的辞令和宣传、语言学意义上的“语言”、其他方面和外语方面对语言上的“通货膨胀”进行分析,是并列结构。据材料二最后一段“总之,所谓语言上的‘通货膨胀’,也就是供过于求导致的价值贬损,过犹不及”可知,最后一段通过解释“语言上的‘通货膨胀’”总结收尾。所以,材料二采用了总分总式的论证结构。

①材料二采用了总分总式的论证结构。②先总说语言上的“通货膨胀”,然后分说官方的辞令和宣传、语言学意义上的“语言”、其他方面和外语方面,最后总结收尾。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

10. 为预防语言“通胀”,我们该怎么做?请结合材料一和材料二简要概括。

解析

本题考查探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。据材料一第2段“现代人正在鼓励并放大语言的虚浮不实程度……才能还原画作里传递的感情与思想”可知,现代人正在鼓励并放大语言的虚浮不实程度,所以,为预防语言“通胀”,我们应该不鼓励、放大语言的虚浮不实程度。据材料二第3段“如果你过于沉迷于‘演讲与口才’……对方理解起来更困难”可知,过于沉迷于“演讲与口才”可能让表达更吃力,理解起来更困难,所以,为预防语言“通胀”,我们使用语言措辞和表达技巧时应该要有度。据材料二第4段“一个新生词汇或者句式能流行开来……就降低了、泛化了”可知,一个新生词汇或者句式被用多了其内涵往往就降低了、泛化了,所以,为预防语言“通胀”,我们应该不滥用新生词汇或者句式。

①不鼓励、放大语言的虚浮不实程度;②使用语言措辞和表达技巧时要有度;③不滥用新生词汇或者句式。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

学习活动一

丰富词语积累

语文 必修上册

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:25分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~4题。

“宵”本义为夜晚,是一个形声字,声旁为“肖”,形旁为“宀”。“宀”表意,它在甲骨文中写作 ,像房屋,表示入夜后人多在屋内。

元宵节是________。它原本叫“上元节”,由于这一天最重要的活动都在晚上,所以人们更加习惯用“元宵”来代替“上元”,表示“上元节的晚上”。元宵之夜,人们会食用象征团圆的“圆子”,因此这种食品也被称为“元宵”。据说袁世凯当上“中华民国”的“大总统”之后,一天听到北京城里大街小巷到处都在叫卖元宵,不由“怒发冲冠”,认为“元宵”与“袁消”谐音,很不吉利,于是下令将元宵统统改名为“汤圆”。这位短命皇帝不久便驾鹤西去,“元宵”的名称并没有因他而消失,直到今天大家还都这样叫着。

和“宵”字形相近的有“霄”。只要把握住它们形与义之间的关系,识记和区分这两个字就不是难事。

刷语言文字运用

1. 下列词语书写正确的一项是( )

A. 气冲霄汉 通霄达旦 九宵云外

B. 气冲霄汉 通宵达旦 九霄云外

C. 气冲宵汉 通宵达旦 九霄云外

D. 气冲宵汉 通霄达旦 九霄云外

解析

本题考查识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。“气冲霄汉”形容大无畏的精神和气概。“霄汉”即云霄和天河,指天空。“通宵达旦”指整整一夜,直到天亮。“宵”指夜晚。“九霄云外”形容远得无影无踪。“九霄”指天空的最高处,泛指极高或极远的地方。故选B。

B

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

2. 把下列三个词语填写在文中的横线处,顺序正确的一项是( )

①传统节日 ②中华民族 ③重要的

A. ③②① B. ②①③

C. ③①② D. ②③①

解析

本题考查语言表达准确、连贯的能力。本题涉及多层定语的顺序的问题,多层定语的顺序为:所属定语+数量定语+动词性定语+形容词性定语+中心语。“中华民族”是所属定语,“重要的”是形容词性定语,“传统节日”是中心语,所以应是②③①的顺序。故选D。

D

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

3. 下面是一副描绘元宵节的对联,根据上联,下联对得最恰当的一项是( )

上联:灯月千家晓 下联:

A. 山野万里香 B. 秋高半月明

C. 笙歌万户春 D. 一街太平歌

解析

本题考查语言表达准确、连贯的能力。首先分析上联,“灯月千家晓”可以切分为两个部分,“灯月”是由两个名词构成,“千家晓”是主谓结构;然后分析“元宵节”这一节日特点,元宵节是正月十五,属于春季。下面的四个选项中,只有C项的语法结构与上联一致,且符合元宵节的节日特点。故选C。

C

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

4. 文中谈到了汉字的谐音,歇后语常利用汉字的谐音特点,例如“小葱拌豆腐——一清二白”,取的就是“青”和“清”的谐音。下列歇后语,属于利用汉字谐音的一项是( )

A. 二郎神的慧眼——有远见

B. 黄鼠狼给鸡拜年——不安好心

C. 孔夫子的背包——书呆子

D. 绿绸缎上绣牡丹——锦上添花

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。A、B、D三项属于喻意类歇后语。C项,“孔夫子的背包”是“书袋子”,而“袋子”和“呆子”是谐音。故选C。

C

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

(二)语言文字运用Ⅱ

5. 仿照下面的示例,利用所给材料续写两句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。

材料:

声韵 形体 传递 呈现

点横撇捺 精妙组合 抑扬平仄

形美如画 音美如歌 音律和谐

示例:

汉字之美,美在意蕴,意美如诗,字词句篇传承华夏文明。

汉字之美,①________________________________________________________________________

汉字之美,②________________________________________________________________________

解析

本题考查仿用句式的能力。按照音、形、义三方面解说“汉字之美”,因为“美在意蕴”作为例句先出现,不必考虑排比句三个句子的顺序问题。“声韵”“传递”“抑扬平仄”“音美如歌”“音律和谐”应是一个组合;“形体”“呈现”“点横撇捺”“精妙组合”“形美如画”应是一个组合。最后按照“美在意蕴,意美如诗,字词句篇传承华夏文明”的句式组合成句即可。

美在形体,形美如画,点横撇捺呈现精妙组合

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

美在声韵,音美如歌,抑扬平仄传递音律和谐

刷语言文字运用

6. 某校正举办“词语的积累与运用”学习活动,请你根据下面“孺子牛”一词的信息,概括出现代汉语词语的三个特征,每点不超过12个字。

“孺子牛”一词有两个意思,最初指游戏时被儿童牵着走的由大人扮成的牛,现在也比喻甘愿为人民大众服务的人。“孺子牛”的这两个意思,前一个叫作本义,后一个叫作引申义,二者要区别开来。鲁迅在《自嘲》中说“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,习总书记强调要发扬“为民服务孺子牛”的精神,这里用的都是引申义。如果说“孺子牛”的本义大致属于中性词的话,那么它的引申义就鲜明地表达了褒扬的态度。

解析

本题考查压缩语段的能力。由“‘孺子牛’一词有两个意思”可知现代汉语词语往往具有多个义项。由“最初指……,现在也比喻……”可知现代汉语词语语义不断发展变化。由“如果说‘孺子牛’的本义大致属于中性词的话,那么它的引申义就鲜明地表达了褒扬的态度”可知现代汉语词语表达具有感彩。据此分别概括即可,注意不要超过字数限制。

【示例】①往往具有多个义项。②语义不断发展变化。③表达具有感彩。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷语言文字运用

解析

【方法总结】压缩语段题的解题方法

①摘取连缀法。提取句子主干,把每个句子所表达的主要内容摘出来,然后按照题干要求进行连缀,此法适用于封闭性语段,即字数较少、内容单一、要求宽泛的语段。

②分层概括法。大体按照“划分层次—概括层意—分清主次—去次存主—连缀语句”的思路进行概括。

③语意并取法。在做题时可通过跳读或浏览的方法阅读全文,迅速把握语段材料的行文思路和整体结构,找出语段内容的要点和重点。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

当今时代,人们对于互联网的使用程度越来越高,网络语言也随之发展起来。网络环境开放包容,人们具有表达言论的自由。网络提供了良好的环境,打破了空间的隔阂,传播影响力十分广泛。在这样的环境中,不同的文化之间进行接触,产生了表现不同文化形态的网络流行语。网络流行语在词汇上出现了较多的新创词、借词、旧词赋新意等。

从语言学角度来看,这些新词的出现和存在往往会受到很多因素的影响,例如语义认知和社会接受的方式和程度等。然而这些词语一开始并不具有灵活的语言特质,网络词语广泛传播的主要原因是人们交际的需要。交际的需要会使人们在网络环境中选择极富生动的语言表达日常生活中的情绪感受,当无法用语言面对面地交谈时,人们便会选择借助其他的方式,例如谐音、合成词以及旧词新用的方法来传递信息。网友们通过生动有趣的词汇表达内心的喜悦、悲伤、苦闷、自嘲的种种心境,能够获得更多网友的共情,使得网络交际能够顺利进行。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

网络时代信息高速发展,人们越来越追求快速、高效的生活方式,在网络语言的使用上,也尽可能地遵循“经济原则”,即在保障沟通顺畅的条件下,使用少量的词语表达更多的含义。人们用网络流行语表达自己的所思所想,既呈现个性化的特点,又符合语言的经济省力原则。例如一些数字简化形式,以及中英文合成的网络用语,如用“88”的谐音方式来代替再见,简省了笔画,节约了时间。此外,网友们更倾向于用一些拼音字母的省写方式表达意思,这些字母往往是中文声母的缩写,例如用“nsdd”表示“你是对的”,表达对某人观点的认同;用“yyds”表示“永远的神”,用于评价某人或某物在人们心中的分量很高,等等。在句式的选择上,人们很少运用长的复杂的句子,而是多选择使用较短的句子,同样还常常出现句子的省略,这些都透露出网络流行语结构的简约和精练。语言的经济原则适应了网络的特殊环境,信息得到了简省,人们的沟通效率得到了提高,能够尽量用简短的词语表达看法,发表观点尽可能地做到了不拖泥带水。

网络流行语正在不断发展壮大,其意义和范围也在不断扩大。网络流行语潜移默化地改变着人们的生活方式和价值观念。不同于传统语言的规范,网络流行语解除了现实中的诸多条条框框,解放了现实中的诸多束缚,让人们天性中的率真得到更多的发挥。人们在网络上的情感表达需求和寻求共同话题的需要,让网络流行语的含义更加深刻,对现实现象表达的诉求和网络的特点,让网络流行语拥有了广阔的发展空间。网络流行语既具有语言学研究的价值,也是研究社会文化的一个重要角度。

(摘编自李丽容《从语言学角度浅析网络流行语》)

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

材料二:

心中所想难以付诸文字,离开梗就不会说话,除了“yyds”找不到其他赞美的词,万物皆可“绝绝子”,“文字失语”成为一个越来越需要重视的社会问题。说文字失语,好像挺不可思议的。我们中的很多人,似乎都是话痨,在聊天群里、朋友圈里、论坛上常常很活跃,抛梗、接梗如行云流水,表情包比谁都多,段子一个接一个,张口就是流行语,喋喋不休,没失语啊?

其实,这正是失语的病症之一,借助表情包、梗、流行语、省略语的表达方式,不是你在说话,而是“话”在说你,你不过是那些梗的通道。久而久之,你的文字表达能力便被梗塞住了,成为“语梗”患者,也就是文字失语,失去自如地用文字表达想法的能力。

那么,如何锻炼自己的语言和文字能力,避免患上“文字失语症”呢?这里有三个建议。

其一,多读纸质书。要读整本书,读原著原作,千万不要迷信“让别人替你读书”。公众号、微博、B站、知乎……有很多地方可以让人获取知识。一本很厚的书,总有人用一篇推文、一则视频讲完。看这些东西,好像也能获得知识,但就是很不对劲。可能是因为这些东西都很零碎,所以很难帮人建立一个思想谱系,也很难被用于“再输出”。读原著,接触完整的原典思想和智慧,才有“再输出”的知识冲动,促进文字思想。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

其二,多积累对美好事物的丰富表达力。伟大的文学作品的一个功能就是,描绘隐于词语之后的生动的情感。王尔德也说过,人们看见雾不是因为有了雾,而是因为诗人和画家教他们懂得了这种景色的神秘可爱性。语言干瘪,张口就那么几个词,如“牛啊”“yyds”,说明缺少文学的丰富阅读,无力用文学家教我们的语言表达出大千世界那无穷无尽、一波才动万波随的灵动可爱。

其三,多用完整的文字表达,有意识地用“生活语言”替代那些脱口而出的“魔性语言”。养成把想法写成长文字的习惯。不要让网络社交替代现实社交,在网上,那些省略语在小圈子里能创造出亲近感和提高交流效率,这种“亲近性、排他性”容易形成一种温暖的幻觉,而到了面对面的现实生活中,就说不出话来了。

不妨试试,坚持一个月,文字能力必能复健。

(摘编自曹林《拿什么拯救被“梗”住的“文字失语者”》)

刷信息类阅读

7. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 在开放包容的网络环境中,不同的文化互相碰撞、交流,表现不同文化形态的网络流行语也随之产生。

B. 网络新词的出现和存在受到多种因素的影响,而网络词语广泛传播的主要原因是交际的需要。

C. 从网络流行语多使用较短语句或常出现句子的省略等情况中,可以看出网络流行语结构的简约和精练。

D. 网络流行语的使用遵循经济省力原则,使得人们在运用网络流行语表达所思所想时充满个性化。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。D项,“使得人们在运用网络流行语表达所思所想时充满个性化”错误。根据材料一第3段“人们用网络流行语表达自己的所思所想,既呈现个性化的特点,又符合语言的经济省力原则”可知,“呈现个性化的特点”与“遵循经济省力原则”之间是并列关系,并非因果关系。

D

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

8. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 由于网络交流的影响,人们无法面对面交谈,只好借助谐音、合成词以及旧词新用等方法来更生动地表达日常情绪感受。

B. 区别于传统语言的规范,网络流行语能够解放现实中的诸多束缚,有广阔的发展空间,这正是其语言学研究的价值所在。

C. 过多使用网络流行语会弱化人们用文字表达想法的能力,因此我们在日常交流中要警惕习惯于使用网络语言。

D. 网络上的省略语在小圈子能够创造亲近感和提高交流效率,但这仅对网络社交有益,对于现实社交只有负面影响。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。A项,“由于网络交流的影响,人们无法面对面交谈,只好借助……”错误。根据材料一第2段“交际的需要会使人们……选择借助其他的方式,例如谐音、合成词以及旧词新用的方法来传递信息”可知,“由于网络交流的影响,人们无法面对面交谈”的说法于文无依据,“只好借助谐音、合成词以及旧词新用等方法来更生动地表达日常情绪感受”的原因是交际的需要。B项,“这正是其语言学研究的价值所在”错误。根据材料一最后一段的内容可知,网络流行语具有语言学研究的价值的原因是多方面的,网络流行语确实能够解放现实中的诸多束缚,有广阔的发展空间,但并不能断定此为“其语言学研究的价值所在”。D项,“仅对网络社交有益,对于现实社交只有负面影响”错误。根据材料二倒数第2段的相关内容可知,选项中的“仅”“只有”过于绝对。

C

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

9. 结合材料内容,下列选项中不能有效支持材料二中画线部分所蕴含的观点的一项是( )

A. 当一个“梗”出现时,它在凭借轻松快捷的形式方便我们沟通的同时,也会因缺少完整的意义而造成交流问题。

B. 不少人发现自己的感知和思维能力正在钝化,离开了网络热词就支支吾吾,不知道怎么用日常话语描述生活起居。

C. 网络用语经常破坏汉语规范,比如“槑”,网络语言用这个字来形容很呆、很傻、很天真,而其本义却不被人知。

D. “懂的都懂”成为聊天密语,形容厉害除了“绝绝子”想不到其他词汇,表达对某人的佩服只会使用“yyds”。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。材料二中画线部分的观点是长期借助表情包、梗等表达方式会产生“文字失语症”,并使表达能力和思维能力弱化。C项,涉及的是网络用语对汉语规范的破坏,不能有效支持材料二中画线部分所蕴含的观点。

C

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

10. 请简要梳理材料一的论证思路。

解析

本题考查把握文章结构的能力。根据材料一第1段中“网络提供了良好的环境,打破了空间的隔阂”“产生了表现不同文化形态的网络流行语”可知,材料一首先指出网络流行语这一现象。根据材料一第2段中“从语言学角度来看,这些新词的出现和存在往往会受到很多因素的影响”可知,材料一紧接着从语言学角度分析网络流行语产生与传播的原因。根据第2段“网络词语广泛传播的主要原因是人们交际的需要”等内容可知,网络流行语产生与传播的原因之一是网络环境下交际的需求;根据第3段中“网络时代信息高速发展……也尽可能地遵循‘经济原则’”“语言的经济原则适应了网络的特殊环境”可知,网络流行语产生与传播的第二个原因是语言的经济省力原则。根据第4段中“网络流行语既具有语言学研究的价值,也是研究社会文化的一个重要角度”可知,材料一最后总结网络流行语既具有语言学研究的价值,也是研究社会文化的一个重要角度。据此分点作答即可。

①首先指出网络流行语这一现象;②接着从语言学角度分析网络流行语产生与传播的原因:一是网络环境下交际的需求,二是语言的经济省力原则;③最后总结网络流行语既具有语言学研究的价值,也是研究社会文化的一个重要角度。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

11. 请结合材料一和材料二,简要概括网络流行语有哪些利弊。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。阅读两则材料大致可知,网络流行语的“利”主要集中在材料一,“弊”主要集中在材料二。结合材料一第2段中“网友们通过生动有趣的词汇……使得网络交际能够顺利进行”可概括出:生动有趣的词汇表达能够获得网友的共情,有利于网络交际顺利进行。结合材料一第3段中“网络时代信息高速发展,人们越来越追求快速……使用少量的词语表达更多的含义”可概括出:网络用语简洁精练的表达,有利于提高沟通效率。结合材料一第4段中“网络流行语解除了现实中的诸多条条框框,解放了现实中的诸多束缚,让人们天性中的率真得到更多的发挥”可概括出:网络用语打破规范,解除现实中的诸多束缚,有利于个性化表达。结合材料二第2段内容可概括出:长期习惯于网络用语,会让人患上“文字失语症”。结合材料二第5段中“语言干瘪,张口就那么几个词……无力用文学家教我们的语言表达出大千世界那无穷无尽、一波才动万波随的灵动可爱”可概括出:长期习惯于网络用语会让人们语言干瘪,缺失丰富的表达力。据此分别概括即可。

利:①生动有趣的词汇表达能够获得网友的共情,有利于网络交际顺利进行;②网络用语简洁精练的表达,有利于提高沟通效率;③网络用语打破规范,解除现实中的诸多束缚,有利于个性化表达。

弊:①长期习惯于网络用语,会让人们患上“文字失语症”,失去自如地用文字表达想法的能力;②会让人们语言干瘪,缺失丰富的表达力。

第八单元 学习活动一 丰富词语积累

刷信息类阅读

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

学习活动二

把握古今词义的联系与区别

语文 必修上册

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:30分钟

1. 依次填入下面一段文字横线上的词语,全都恰当的一项是( )

一字多义是汉字的一个突出特点。例如“安土重迁”的“安”表示“安于、习惯于”的意思,________的“安”表示“安定”的意思;再如“立竿见影”的“立”表示“使竖立”的意思,________的“立”表示“建立”的意思;又如“情急智生”的“情”表示“情况”的意思,________的“情”表示“感情”的意思。因此,学习汉语必须关注一字多义的现象。

A. 惶悚不安 茕茕孑立 情理难容

B. 安然无恙 茕茕孑立 情随事迁

C. 安然无恙 标新立异 情理难容

D. 惶悚不安 标新立异 情随事迁

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“惶悚不安”指惊慌害怕,十分不安;“安然无恙”原指人平安没有疾病,后泛指平平安安、没有受到任何损伤。结合该空后文对“安”的解释可知,应选“惶悚不安”,据此排除B、C两项。再看第二空:“茕茕孑立”指孤零零一人站在那里,形容孤单,无依无靠;“标新立异”指提出新奇的主张,表示与一般不同。结合该空后文对“立”的解释可知,应选“标新立异”,据此排除A项。故选D。

D

刷语言文字运用

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。“曾几何时”指时间过去没有多久。这里被误当作“曾经”的意思,属望文生义。“差强人意”指大体上还能使人满意。使用正确。“不赞一词”原指文章写得很好,别人不能再添一句话,现也指一言不发,多用在发表议论、看法的语境。结合后文“没有任何表扬”可知,该词在此处被误当作“没有认可和称赞”的意思,属望文生义。“炙手可热”意思是手一挨近就感觉热,形容气焰很盛,权势很大。此处用于修饰“篮球明星”,可见该词被误当作“名气大”的意思,属望文生义。故选B。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

B

刷语言文字运用

解析

本题考查理解与现代汉语不同的用法的能力。A项,古义:旷远的样子;今义:完全不知道的样子或失意的样子。B项,古义:走投无路;今义:生活贫穷,经济困难。C项,古今同义,指纯洁,没有污点。D项,古义:在一起过日子;今义:在一起工作。故选C。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

C

刷语言文字运用

解析

本题考查理解与现代汉语不同的用法的能力。“抱头鼠窜”形容急忙逃走的狼狈相;“生死肉骨”指使死者再生,让白骨上长出新肉,比喻极深的恩惠。“扶老携幼”指扶着老人,牵着小孩,形容人们成群结队而行;“风餐露宿”形容旅途或野外生活的艰苦。根据词语的意思大致可以推出加点字用法和意义。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

名词作状语,像老鼠一样

名词的使动用法,使……长肉

形容词用作名词,老人

名词作状语,在风中

刷语言文字运用

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成5~7题。

荸荠、馄饨、芫荽……你能准确说出它们的名字吗?勃齐?混沌?元妥?世上还真就有这样“________”的“食物语言学”。

荸荠的读音是bí qí,连读时“荠”字变调为轻声,便是bí qi,也叫马蹄、地栗。《本草纲目》里记录:“乌芋,其根如芋而色乌也。凫喜食之,故《尔雅》名凫茈。”古语里头,( )。荸荠再怎么难读,也是名正言顺的,“马蹄”反而成了大家随口一叫的昵称。

芫荽(yán suī),小名香菜。《本草纲目》中记录:“荽,许氏《说文》作葰……张骞使西域始得种归,故名‘胡荽’。”到了现代,许是“荽”字过于拗口,也就简化成了________的“香菜”。四川等地区还保留着“盐须”一类的叫法,勉强保留了点香菜学名的味道。

馄饨(hún tún),连读时“饨”字变调为轻声,便是hún tun。《东京梦华录》里记载,相传汉朝时,北方匈奴部落有两个杀人如麻的首领“浑氏、屯氏”,两人无恶不作,百姓________,干脆想出个法子,用肉馅包成一种吃食,煮熟了,就当“食恶人之肉”,也就成了影射“浑(hún)氏屯(tún)氏”的“馄饨”。

除此之外,蛋挞(tà)、饸饹(hé le)、文蛤(wén gé)、苋(xiàn)菜、茼蒿(tóng hāo)等也常被人们读错。“吃”是中国文化中最坚固的一种深层结构,到一个文化核心的最佳途径之一,就是历经它的肚子。我们对食材名称“________”,守着的,就是这一条内涵吧。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷语言文字运用

5. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 博大精深 尽人皆知 深恶痛绝 雕章琢句

B. 学富五车 通俗易懂 咬牙切齿 雕章琢句

C. 博大精深 通俗易懂 深恶痛绝 咬文嚼字

D. 学富五车 尽人皆知 咬牙切齿 咬文嚼字

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第一空:“博大精深”指(思想、学说等)广博高深;“学富五车”形容读书多,学问大。此处是形容“食物语言学”的高深,宜用“博大精深”,据此排除B、D两项。再看第二空:“尽人皆知”指人人都知道;“通俗易懂”指易,不艰深晦涩,一般人都能理解。文中强调的是从拗口的名称简化为让普通人都能理解的名称,宜用“通俗易懂”,排除A项。故选C。

C

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷语言文字运用

6. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 荸和凫读音相近,凫茈变成了今天的荸荠,是因为经过几次音变

B. 荸和凫读音相近,经过几次音变,凫茈也就变成了今天的荸荠

C. 经过几次音变,凫茈变成了今天的荸荠,是因为荸和凫读音相近

D. 经过几次音变,因为荸和凫读音相近,凫茈也就变成了今天的荸荠

解析

本题考查语言表达连贯的能力。根据前文提到的“故《尔雅》名凫茈”,以及括号前“古语里头”的提示可知,后面句子应以“荸和凫读音相近”与前句衔接,据此排除C、D两项。后文说“荸荠再怎么难读,也是名正言顺的”,其前面应是说“荸荠”一词的由来,应该与“凫茈也就变成了今天的荸荠”相连,据此排除A项。故选B。

B

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷语言文字运用

7. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. “吃”是中国文化最坚固的一种深层结构,到一个文化核心的最佳途径之一,就是通过它的肚子。

B. “吃”是中国文化一种最坚固的深层结构,历经它的肚子,是到一个文化核心的最佳途径之一。

C. “吃”是中国文化最坚固的一种深层结构,历经它的肚子,是到一个文化核心的最佳途径之一。

D. “吃”是中国文化一种最坚固的深层结构,到一个文化核心的最佳途径之一,就是通过它的肚子。

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画波浪线的句子有两处语病:一是语序不当,“‘吃’是中国文化最坚固的一种深层结构”中的多层定语语序不当,正确语序为“‘吃’是中国文化一种最坚固的深层结构”,据此排除A、C两项;二是搭配不当,“历经”意为“经历;多次经过”,与“肚子”搭配不当,应将“历经”改为“通过”,据此排除B项。故选D。

D

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

任何一种语言,从教、学、使用的角度来看,相对地讲,语汇是比较难的。母语是这样,第二语言更是这样。这是因为:第一,语汇的规律最不好讲。什么是一个词,就说不清楚。汉语说“铁路”,是一个词;英语说railroad,也是一个词,然而直译应为“轨路”,不是“铁路”。这有什么道理可讲呢?就是在同一种语言之内,比如汉语普通话,说“吃面包”“吃苹果”“吃菜”,但是不说“吃酒”,因为酒是液体,要说“喝”,不说“吃”,然而,凡是药,即使是药水或者汤药,统统说“吃”,不说“喝”。这又有什么道理可讲,有什么规律可循呢?词的来源,词的构成,词义,词的用法,词与词的搭配,等等,变化多端,复杂万状。第二,词太多。学任何语言,要想稍微管点儿用,总得会几千个词。许多词有多义多用现象,两三个词或三五个词之间,有所谓同义、近义现象,或大同而小异,或大异而小同,其同其异,或在所表示的概念的外延、内涵,或在新旧,或在雅俗,或在文野,或在来源,或在隐含,或在色彩,或在搭配习惯,充分理解已经不易,掌握使用、做到准确得体更难。人们容易感到语音、语法困难,尤其在学习第二语言时,其实,无论就数量说或内容说,与语汇之难都无法相比。第三,语汇的身上负载着使用这种语言的民族文化传统,以至人们的心理特征和思维习惯。倘若这些方面的知识不够,对许多词的领会和运用就必然产生困难。在中国,比如举行一次文艺晚会,大家请某人弹一曲钢琴曲,或者唱一首歌,表演完了,大家鼓掌,他答谢,同时可能说:“胡弹乱唱,献丑,献丑。”在西方,不大会这样说。第四,语汇的

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

变化很快,比语音语法快得多。社会上,文化、科学中,有了新的发展变化,出现了什么新事物、新观念,立刻就会出现新的词,或者用旧有的词赋予新义来表示它们。相反,也会不断有旧词被淘汰或者改变了意义和用法。对于社会生活的哪怕点点滴滴的变化,语汇都是极为敏感的,反应也是极为迅速的。如果我们做一次今天一天出版的100份各种报纸的词频统计,大概“现代化”这个词的出现频率会相当高。可是,如果认真追问一下“现代”的含义,恐怕不是很容易回答的。“现代汉语”“中国现代史”“现代派”“现代信息技术”,这些“现代”用一个定义能说得清楚吗?不是不可知,不是不能定义,只是说,很难,因为同是这个词,在不同的时候、不同的场合含义有所变化,它不是凝固的。

(摘编自张志公《语汇重要,语汇难》)

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

材料二:

语言的变化涉及语音、语法、语汇三方面。语汇与人们的生活联系得最为紧密,因而变化也最快,最显著。有些字眼随着旧事物、旧概念的消失而消失。例如《诗经·鲁颂》的《》这一首诗里提到马的名称有16种,可是这些字绝大多数后来都不用了。

有些字眼随着新事物、新概念的出现而出现。古代席地而坐,没有专门供人坐的家具,后来生活方式改变了,坐具产生了,“椅”“凳”等字眼也就产生了。椅子有靠背,最初就用“倚”字,后来才写作“椅”。

刷信息类阅读

随着社会的发展、生活的改变,许多字眼的意义也起了变化。比如“床”,古代本来是坐卧两用的,所以最早的坐具,类似现在的马扎的东西,叫作“胡床”,后来演变成了椅子,床就只指专供睡觉用的家具了。

(摘编自吕叔湘《古今言殊》)

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

材料三:

语汇的发展和演变是否有规律?如果有规律,它的基本规律是什么?至今仍然是谜。据笔者的初步观察,传承性和变异性相结合,似乎是语汇发展和演变的一条重要规律。语汇的发展和演变,另一条重要规律是口语化。如出自《孟子·公孙丑上》的“揠苗助长”如今常作“拔苗助长”。商务印书馆辞书研究中心编的《新华成语词典》(2002),收了“拔苗助长”而未收“揠苗助长”,表明“拔苗助长”已经得到社会认可,逐步取代了“揠苗助长”。

随着社会的发展,语汇也存在旧语不断消亡和新语不断产生的问题。

(摘编自温端政《也谈“语汇重要,语汇难”》)

刷信息类阅读

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

材料四:

在新冠肺炎疫情席卷全球时,国内外的社交和媒体生态中出现了大量关于疫情的新词汇。

《柯林斯词典》给出的年度词汇是Lockdown(封锁);美国《韦氏词典》和美国词典网都将Pandemic(大流行)评为年度词汇;牛津词典也给出了三个年度词汇,COVID 19(新型冠状病毒肺炎)、WFH(在家工作)和Lockdown(封锁)。

据悉,德国布莱尼茨语言研究所的学者在2020年年底发现,德国人开始使用约1 000个新词。芬兰甚至为某些官方行为创造了新术语,比如,koronavelka——为支付疫情开支而提供的国家贷款。随着本次疫情的传播,“生鲜市场”(wet market)的意义也在发生改变,成为非法买卖野生动物市场的代名词。

在中国,很多流行语都与疫情防控、复工复产等高度关联。《咬文嚼字》杂志社公布的十大流行语中,就有“人民至上,生命至上”“逆行者”“飒”“后浪”“神兽”“直播带货”“双循环”等7个词和抗疫有直接或间接的联系。

(摘编自《新冠疫情催生大量新词,这些占据各国年度词榜单》,2020年12月17日)

刷信息类阅读

8. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 语汇最不好讲,是因为词的来源、构成,词义及其用法以及词与词的搭配等,变化多端,相当复杂。

B. 语汇在语言的变化中显得最快,也最显著,这是因为它相较于语音、语法,与人们的生活联系最为密切。

C. 语汇在发展与演变过程中只体现出两条重要规律:一条是传承性和变异性相结合,另一条是口语化取代书面语。

D. 中外一些语言研究机构与学者研究成果表明,新冠肺炎疫情期间,很多新词汇的产生都直接或间接与疫情有联系。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。C项,“只体现出两条重要规律”“口语化取代书面语”错误。根据材料三第1段“传承性和变异性相结合,似乎是语汇发展和演变的一条重要规律”中的“似乎”一词与该段中“另一条重要规律是口语化”可知,选项表述过于绝对,且“口语化”不等于“口语化取代书面语”。

C

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

9. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 中国人如果不理解英语词汇“LUCKYDOG”是“幸运儿”的意思,那么他就不能理解英语的民族文化传统。

B. 语汇负载着使用这种语言的民族文化传统,因此,我们可以通过学习对方的语汇来了解其民族文化。

C. 材料一认为学习语汇比语音、语法难。为了学好语汇,我们可以先学习语音和语法,再学习语汇。

D. 四则材料都涉及了语汇存在旧语不断消亡和新语不断产生的现象,可以说,语汇是时代的记录者。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。A项,曲解文意。根据材料一“第三,语汇的身上负载着使用这种语言的民族文化传统……倘若这些方面的知识不够,对许多词的领会和运用就必然产生困难”可知,选项逻辑关系错误。C项,“为了学好语汇,我们可以先学习语音和语法,再学习语汇”错误,于文无据。D项,“四则材料都涉及了语汇存在旧语不断消亡和新语不断产生的现象”错误。材料四不涉及“语汇存在旧语不断消亡”的现象。

B

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

10. 下列说法中,可以作为论据来支撑“有些语汇随着旧事物、旧概念的消失而消失”这一观点的一项是( )

A. “管子”“咱俩”“打算”“脑袋瓜儿”这些词语不太适合用在公文里。

B. “知府”“科举”“农业税”这些特定时代的词语,现在我们几乎见不到了。

C. 最新版《现代汉语词典》收录了“一带一路”而没有收录“蓝瘦香菇”。

D. “光盘”原先是指用来存储数据的一种物品,现在也可指吃光盘中的食物。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。A项,表明口语和书面语的差异。B项,表明有些语汇随着旧事物、旧概念的消失而消失。C项,表明《现代汉语词典》收录新词的原则。D项,表明随着社会的发展变化,某些语汇的意义也会发生变化。故选B。

B

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

11. 请从论证结构和论证方法两个角度分析材料一的论证特点。

解析

本题考查分析文章结构和论证方法的能力。材料一文章开篇提出观点“相对地讲,语汇是比较难的”,之后分别从“语汇的规律最不好讲”“词太多”“语汇的身上负载着使用这种语言的民族文化传统,以至人们的心理特征和思维习惯”“语汇的变化很快,比语音语法快得多”四个方面进行论证。由此可知,材料一的论证结构为总分式的论证结构。在论证方法上,材料一主要运用了举例论证和对比论证,如作者举汉语中的“铁路”和英语中的“railroad”之间的翻译问题,举汉语普通话中说“吃面包”“吃苹果”“吃菜”,但是不说“吃酒”等例子来论证“语汇的规律最不好讲”这一观点,是运用了举例论证的手法;作者在论述“词太多”时谈道“人们容易感到语音、语法困难,尤其在学习第二语言时,其实,无论就数量说或内容说,与语汇之难都无法相比”,此处将学习语音、语法和学习语汇进行对比来突出学习语汇之难,是运用了对比论证的手法。据此分别概括即可。

①论证结构:材料一采用总分式的论证结构。首先提出“语汇是比较难的”这一核心观点,然后分别从四个方面对此进行论证。②论证方法:材料一运用了举例论证和对比论证。如举汉语中的“铁路”与英语中的“railroad”之间的翻译问题的例子证明“语汇的规律最不好讲”,将学习语音、语法和学习语汇进行对比来突出学习语汇之难等。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

刷信息类阅读

12. 材料四中的语言现象说明了材料二、三中的哪些观点?试作简要说明。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。根据材料四前三段的内容可知,新冠肺炎疫情席卷全球时出现的大量关于疫情的新词汇,说明了材料二中“有些字眼随着新事物、新概念的出现而出现”的观点。根据材料四第3段中“随着本次疫情的传播,‘生鲜市场’(wet market)的意义也在发生改变,成为非法买卖野生动物市场的代名词”分析可知,“生鲜市场”这个词既保留了本义,又出现了 “非法买卖野生动物市场”的新义。这说明材料三中“传承性和变异性相结合,似乎是语汇发展和演变的一条重要规律”的观点。

①在新冠肺炎疫情席卷全球时,国内外的社交和媒体生态中出现了大量关于疫情的新词汇,例如《柯林斯词典》《韦氏词典》给出的年度词汇以及德国、芬兰出现新词语,这说明了材料二中“有些字眼随着新事物、新概念的出现而出现”的观点。②“生鲜市场”的意义发生了改变,成为非法买卖野生动物市场的代名词,这说明了材料三中语汇的发展和演变是“传承性和变异性相结合”的观点。

第八单元 学习活动二 把握古今词义的联系与区别

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

学习活动三

词义的辨析和词语的使用

语文 必修上册

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

1. 下列各句中引号和文中“山”的引号作用相同的一项是( )

A. 他平日里喜欢占小便宜,这样的“聪明人”还是少一点为好。

B. 那样的“看”根本就不能算是看,顶多算是一种感觉而已。

C. 是您,和我们一起参加“雏鹰假日小队”活动。

D. “满招损,谦受益”这句格言,流传到今天至少有两千年了。

解析

本题考查正确使用标点符号的能力。文中“山”的引号标示突出强调。A项,引号标示讽刺、反语。B项,引号标示突出强调。C项,引号标示特定称谓。D项,引号标示引用。故选B。

【关键点拨】引号的主要用法

①标示直接引用;②标示特殊含义;③标示特定称谓;④标示突出强调;⑤标示讽刺、反语。

B

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

2. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 他们应该是成千上万胳膊挽着胳膊,男子汉顶天立地站在天空之下的!

B. 应该是他们成千上万胳膊挽着胳膊,顶天立地站在天空之下的男子汉!

C. 他们应该是成千上万胳膊挽着胳膊,顶天立地站在天空之下的男子汉!

D. 顶天立地站在天空之下的男子汉,应该是他们成千上万胳膊挽着胳膊!

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画线句有两处语病:一是语序不当,应将“他们”放到“应该是”的前面,据此排除B、D两项;二是不合逻辑,画线句应是一个比喻句,“他们”指的是帕米尔高原的群山,是本体,“男子汉”是喻体,赋予了群山以人的品格。若将“男子汉”放到“顶天立地”前,逻辑不通,故应将“男子汉”放到句子的最后,据此排除A项,故选C。

C

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

3. 文段中,三处加点的词语,如果全部改成只用一个“不”字,从语义上看二者基本相同。为什么说原文表达效果更好?

解析

本题考查选用句式的能力。三处加点词分别为“不”“不不”“不不不”,从修辞上看,属于反复,反复的作用是强调或者加强语气。从表达效果来看,“不”表示否定,“用‘山’这个被人熟知的词,已经表达不了在此时此地的感受”,作者否定用“山”这个词,因为这个词无法表现自己在此时此地的感受,再结合“帕米尔高原,横拉开是岭,起伏着是巅,竖起来是峦,高耸着是峰”“他们应该是成千上万胳膊挽着胳膊、顶天立地站在天空之下的男子汉”“他们实实在在就是天精地气铸就的远远超越形体的一种精气神”可知,帕米尔高原给作者带来的是震动心灵的感受,连用几个“不”充分表达了作者对帕米尔高原的赞美之情。最后将“不”“不不”“不不不”三处联系起来看,作者先是作出一个判断,紧跟着又否定了这个判断,之后再作出一个判断,一层比一层深地表达了对帕米尔高原的赞美之情。而如果全部改成只用一个“不”字,则只是单纯表示否定。

①原文通过“不”字的反复,抒发强烈的情感。②原文三处“不”字的数量递增,否定前一句的判断,再作出新的判断,表达了更深入的感受。③“不”字的增加,使情感的程度层层深化。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成4~5题。

翻阅《茶经》,想象陆羽的面貌,到底是什么样的感动让他写下中国第一本系统介绍茶艺的书?因为喜欢喝茶,还是因为喜欢在________之中体会茶汁缓缓沿喉而下,与血肉之躯________之后的那股甘醇?饮茶需要布局,________饮后的回甘,却又破格,多么像人生。同一个杯、同一种茶、同一种泡法,饮在不同的喉里,冷暖浓淡自知,完全是心证功夫。有人喝茶是在喝一套精致而考究的手艺;有人握杯闻香,吐纳清浊之气;有人见杯即干,不事进德修业,专爱消化排泄;有人随兴,水是好水,壶是好壶,茶是好茶。大化浪浪,半睡半醒,茶之一字,________都可以注解。

乌龙茶好比高人,能指点迷津;花茶非常精灵,可惜少了雍容气度;冰的柠檬红茶与我志不同道不合,可夏日炎炎,它是个好人;白毫乌龙耐品,像温厚而睿智的老者。加味茶里,薄荷最是天真可爱,月桂有点城府,玫瑰妖娆,英国皇家红茶,恕我直言,如镀金皇冠。

还是爱喝中国的茶,情感特别体贴。铁观音外刚内柔,佛手茶喝来春暖花开,柚茶苦口婆心,至于龙须茶,真像圣旨驾到,五脏六腑统统下跪。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

. . . .

刷语言文字运用

4. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 品酌 融合 但是 诸子百家

B. 品酌 溶合 然而 百家争鸣

C. 品味 融合 虽然 百家争鸣

D. 品味 溶合 即使 诸子百家

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第二空:“融合”指几种不同的事物合成一体;“溶合”指两种以上的事物融汇在一起。语境中指“茶”与“人”融为一体,故应选择“融合”,据此排除B、D两项。再看第四空:“诸子百家”指先秦至汉初各个流派的总称;“百家争鸣”指春秋战国时代,社会处于大变革时期,产生了各种思想流派,如儒、法、道、墨等,他们著书立说,互相论战,形成了学术上的繁荣景象和论争风气,后来也指不同的学派可以自由争论。语境中应填写“注解”的主语,故应选择“诸子百家”,据此排除C项。故选A。

A

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷语言文字运用

5. 根据上下文,请分析加点词语“镀金皇冠”在文中的表达效果。

解析

本题考查语言表达准确、鲜明、生动的能力。“英国皇家红茶,恕我直言,如镀金皇冠”,运用比喻的修辞手法,把“英国皇家红茶”比作“镀金皇冠”。“镀金皇冠”中,金色象征着尊贵,皇冠象征着至高无上的权力,镀金意味着虚有其表。此词整体想说明英国皇家红茶尊贵无比,但只有虚名,“镀金”二字,颇有讽刺意味,表达了作者对此茶不甚喜爱的态度。

①运用了比喻的修辞手法,将英国皇家红茶比作镀金皇冠。②写出此茶尊贵无比、价格昂贵但只有虚名的特点,表达了作者对此茶不甚喜爱的态度。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

网上有一个看似有趣、实则很严肃的讨论话题——“我经历的语言‘通货膨胀’现象”,向网友征集当今用语越来越夸张、描述经常大幅超出事实的例子。

比如,今人把沉溺于网购时兴奋刺激、事后又懊悔不迭的经历叫作“剁手”;把奇巧怪诞的想象叫作“开脑洞”;把竭尽所能叫作“使出洪荒之力”;面对美食诱惑会说“馋哭了”;实用效果不错的东西被称为“神器”……现代人正在鼓励并放大语言的虚浮不实程度,就像20世纪初的表现主义流派,对忠实于自然再现的绘画艺术不满,改用夸张、变形的手法和色彩呈现主题。观众必须收敛着去解读欣赏,才能还原画作里传递的感情与思想。

《娱乐至死》的作者尼尔·波兹曼认为,每当新旧媒介交替,新的载体会对信息内容产生巨大影响。当今语言不断“贬值”便如实反映了信息介入的微妙变化——相比传统媒体,互联网开创了一个以速度和消费为重点的时代。信息严重过剩,关注度成了最有价值的资源,发布者只有通过夸张的语言描述才能吸引更多的读者,该现象日趋常态化,形成了语言上的“内卷”。

加州大学心理学教授阿尔伯特·麦拉宾研究信息传播,发现人们面对面交流时,通过语言有效传递的信息仅为7%,另有38%由语气和音量的高低传递,55%靠面部表情传递。通过网络交流时人们无法面对面,只能用文字沟通,产生理解错位是常有的事情。这也在一定程度上加深了语言“通胀”的现象。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

如网上有中学教师培训教程,教导老师平时和学生用社交软件交流,如果表示知道了,不能简单回答“嗯”和“哦”,以免学生因看不到老师的面部表情,误以为被敷衍;老师必须用“嗯嗯嗯”“哦哦哦”加强语气,表示自己很上心很重视,才能和学生拉近距离,打成一片。

不过,这种虚火亢奋的表达方式,并没有提高信息传递的效率,反而消解了许多事物的严肃性,给人一种不负责任的放纵感。例如,“炸裂”“燃”这些极度夸张的形容词,除了用来吸引人的注意力,本身并没有任何含义,对表达毫无增量作用。这些都是语言泡沫化消耗词义效力的例子。语言的功能是让大众共享事实,而不是本末倒置,让信息内容成为语言的背景。

人们一旦习惯了语言表达中的“通胀”现象,那么当某个词语的新鲜感一过,就会立即失去意义,并需要诞生更令人亢奋、更情绪化的新词。如此循环往复,最终将导致文化的枯萎。即使站在观众的角度,人也需要给自己的情绪留下一定的空间,总是处于强烈的感官刺激下对自己毫无益处。只有当每个人都认识到这个问题的严重性,才是改变现状的开始。

(摘编自陶琦《语言“通胀”》)

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

材料二:

语言上的“通货膨胀”,是指供过于求,使之“贬值”,也就是降低其价值。语言,有语言学意义上的“语言”,还有官方的辞令和宣传。

后者比如说有些电视台每晚的新闻节目,权威性在那里自不必说,但如果形式太呆板、僵化,让观众看不下去,主动换台,也就没了收视率,这样其内宣的价值就遭到贬损了。

而如果是前者,语言本身是用来交流的,一定程度的措辞和表达技巧可以使交流更畅通,比如你讲一个道理,如果搭配上某个形象生动的例子,使用一些通俗易懂的表达和当下流行的用词,会让这个道理更简单地被人理解,但是如果你过于沉迷于“演讲与口才”,一开口就是排比句,一句话恨不得全都是网络流行语,正常的表达习惯反而不使用,结果就可能让表达更吃力,对方理解起来更困难。

其他方面,一个新生词汇或者句式能流行开来最开始肯定是契合了当下的比较广泛的需求,但是被用多了其内涵往往就降低了、泛化了,例如“诗和远方”本是比较有诗意、有腔调的词组,因为被滥用,如今已经成为烂大街的、刻意的、做作的用词,从原来的美好的意境沦落成推脱责任、不脚踏实地的贬义词了;类似的还有“奇葩”“清新脱俗”之类的许多词。

外语方面,懂外语相对于不懂外语肯定是有好处的,学习外语有助于交流,但是,如果投入外语学习的精力超过了投入母语学习的精力,就值得商榷了。过去懂英语的都是些有文化的人,现在但凡上过学多少都懂些英文,英文在中国的价值自然也就降低了。这些年你很少再见到疯狂英语、新东方一类的电视节目了,民众的狂热冷却了下来,英语专业的学生单靠英语找工作也很难了,这也是贬值的一种体现。其他语种也一样,懂的人多了,也就没那么神秘了。

总之,所谓语言上的“通货膨胀”,也就是供过于求导致的价值贬损,过犹不及。

(摘编自《除了在经济上以外,在政治和语言上会不会也有通货膨胀效益?》)

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

6. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 语言“通胀”就像20世纪初的表现主义流派,观众必须收敛着去解读欣赏才能还原语言里传递的感情与思想。

B. 由于互联网开创了一个以速度和消费为重点的时代,因此信息发布者往往要通过夸张的语言描述才能吸引更多的读者。

C. 阿尔伯特·麦拉宾的研究表明:人们面对面交流时通过语言有效传递的信息比人们在网络交流时通过文字有效传递的信息差得很远。

D. 如果人们一味习惯于语言表达中的“通胀”现象,形成语言上的“内卷”,循环往复,最终会导致文化的枯萎。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。C项,说法错误,无中生有。据材料一第4段可知,阿尔伯特·麦拉宾教授发现人们面对面交流时,通过语言有效传递的信息占比少,只有7%;但并未将其与“人们在网络交流时通过文字有效传递的信息”进行对比,“差得很远”的说法没有依据。

C

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

7. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 对于颇具权威性的官方新闻节目,观众如果看不下去而换台,是因为电视节目形式太呆板、僵化。

B. 语言学意义上的“语言”本身是用来交流的,可以用一定程度的措辞和表达技巧使交流更畅通。

C. 事实证明,一个新生词汇或者一个句式一旦被用多了,其内涵肯定就会降低、泛化。

D. 毋庸置疑,学习外语有助于交流,但是花大量精力学习外语已没有任何价值了。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。A项,“是因为电视节目形式太呆板、僵化”错误。材料二第2段说的是“但如果形式太呆板、僵化,让观众看不下去,主动换台”,由后者并不能推出前者。C项,“肯定就会降低、泛化”错误,表述过于绝对。据材料二第4段可知,应是“被用多了其内涵往往就降低了、泛化了”。D项“花大量精力学习外语已没有任何价值了”错误,曲解文意。材料二第5段只说“如果投入外语学习的精力超过了投入母语学习的精力,就值得商榷了”,并没有说“花大量精力学习外语已没有任何价值了”。

B

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

8. 结合材料内容,下列选项中不属于语言“通胀”的一项是( )

A. 作文中许多同学把拿不准的名言都说成是“鲁迅”说的。

B. 课堂上老师对每个回答问题的同学都表扬说你是“最棒的”。

C. 许多养宠物的人称所养宠物为“宝贝儿”“亲爱的”。

D. 一群青年人称赞他们中某人的动作“酷毙了”“帅呆了”。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。结合材料可知,语言“通胀”即指语言上的“通货膨胀”,也即语言内涵降低、泛化。A项,作文中许多同学把拿不准的名言都说成是“鲁迅”说的,并不涉及语言内涵的降低、泛化,因而不属于语言“通胀”。

A

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

9. 请简要分析材料二的论证结构。

解析

本题考查分析文章结构的能力。据材料二第1段“语言上的‘通货膨胀’,是指供过于求,使之‘贬值’,也就是降低其价值”“有语言学意义上的‘语言’,还有官方的辞令和宣传”可知,材料二第1段先明确语言上的“通货膨胀”的含义,然后总说其类别。据材料二第2段“后者比如说有些电视台每晚的新闻节目……”、第3段“而如果是前者,语言本身是用来交流的”、第4段“其他方面,一个新生词汇或者句式……”、第5段“外语方面,懂外语相对于不懂外语肯定是有好处的,学习外语有助于交流……”等内容可知,第2~5段分别从官方的辞令和宣传、语言学意义上的“语言”、其他方面和外语方面对语言上的“通货膨胀”进行分析,是并列结构。据材料二最后一段“总之,所谓语言上的‘通货膨胀’,也就是供过于求导致的价值贬损,过犹不及”可知,最后一段通过解释“语言上的‘通货膨胀’”总结收尾。所以,材料二采用了总分总式的论证结构。

①材料二采用了总分总式的论证结构。②先总说语言上的“通货膨胀”,然后分说官方的辞令和宣传、语言学意义上的“语言”、其他方面和外语方面,最后总结收尾。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

刷信息类阅读

10. 为预防语言“通胀”,我们该怎么做?请结合材料一和材料二简要概括。

解析

本题考查探究文本中的某些问题,提出自己的见解的能力。据材料一第2段“现代人正在鼓励并放大语言的虚浮不实程度……才能还原画作里传递的感情与思想”可知,现代人正在鼓励并放大语言的虚浮不实程度,所以,为预防语言“通胀”,我们应该不鼓励、放大语言的虚浮不实程度。据材料二第3段“如果你过于沉迷于‘演讲与口才’……对方理解起来更困难”可知,过于沉迷于“演讲与口才”可能让表达更吃力,理解起来更困难,所以,为预防语言“通胀”,我们使用语言措辞和表达技巧时应该要有度。据材料二第4段“一个新生词汇或者句式能流行开来……就降低了、泛化了”可知,一个新生词汇或者句式被用多了其内涵往往就降低了、泛化了,所以,为预防语言“通胀”,我们应该不滥用新生词汇或者句式。

①不鼓励、放大语言的虚浮不实程度;②使用语言措辞和表达技巧时要有度;③不滥用新生词汇或者句式。

第八单元 学习活动三 词义的辨析和词语的使用

语文 必修上册

第一单元

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读