12 拿来主义 同步必刷题 课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 12 拿来主义 同步必刷题 课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 645.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-23 14:51:58 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

12 拿来主义

语文 必修上册

第六单元

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

从20世纪60年代开始杂交水稻研究起,袁隆平让中国人的饭碗牢牢端在了自己的手中。他___20世纪,鲁迅先生以一篇《拿来主义》为中外文化交流作出了指引。但是多年来,不少国人________,他们拒绝外来文化,对中国文化盲目自信。如果中国文化不能________,与国际接轨,中国势必重演清末闭关自守的悲剧。我国文化部门应适当开展外来文化宣传活动,促进外来文化引进。

( )。改革开放以来,不少国人盲目推崇外来文化,却对中国传统文化________。长此以往,我国的传统文化必将式微,民族自信心必将减弱,还何谈“输出”中国文化?文化部门与教育部门应积极采取活动,针对这一问题,在社会上营造出传承优秀传统文化的氛围浓郁起来,增强国人对传统文化的认同,增强国人的民族自信心。

文化的“拿来”“输出”与文化进步、世界交融、国家发展密切相关。如果不能平衡二者的关系,我们就无法实现文化的可持续发展。现在,我们要以________的胸怀,合理吸收外来文化,同时将中国文化推向世界,帮助世界认识一个全新的中国。

刷语言文字运用

1. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 故步自封与时俱进不屑一顾海纳百川

B. 墨守成规 与时俱进 置之不理 虚怀若谷

C. 墨守成规 推陈出新 不屑一顾 虚怀若谷

D. 故步自封 推陈出新 置之不理 海纳百川

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第三空:“不屑一顾”意为不值得一看,表示轻视、看不起;“置之不理”指放在一边儿不理不睬。从上文“盲目推崇外来文化,却对中国传统文化……”分析可知,此处指轻视、看不起中国传统文化,应选“不屑一顾”,据此排除B、D两项。再看第四空:“海纳百川”形容胸怀宽广,能包容一切;“虚怀若谷”指胸怀像山谷那样深而且宽广,形容十分谦虚。从下文“合理吸收外来文化,同时将中国文化推向世界”分析可知,此处指我们要胸怀宽广,包容外来文化,应选“海纳百川”,据此排除C项。故选A。

A

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

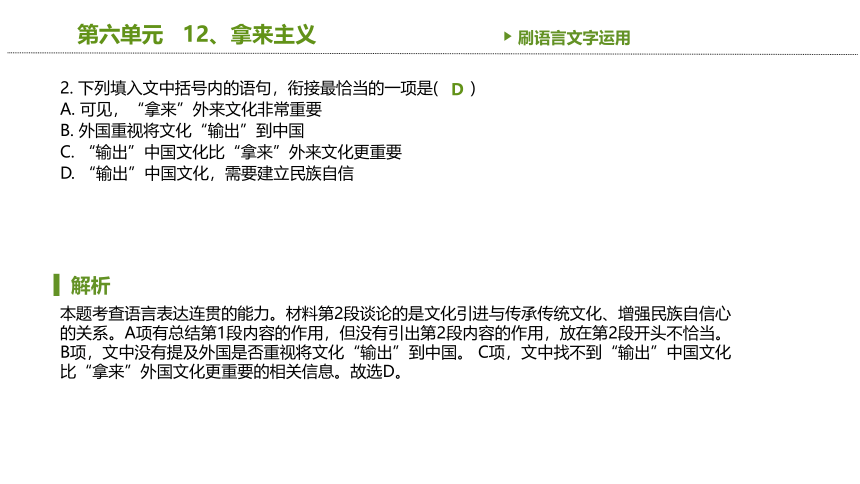

2. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 可见,“拿来”外来文化非常重要

B. 外国重视将文化“输出”到中国

C. “输出”中国文化比“拿来”外来文化更重要

D. “输出”中国文化,需要建立民族自信

解析

本题考查语言表达连贯的能力。材料第2段谈论的是文化引进与传承传统文化、增强民族自信心的关系。A项有总结第1段内容的作用,但没有引出第2段内容的作用,放在第2段开头不恰当。B项,文中没有提及外国是否重视将文化“输出”到中国。 C项,文中找不到“输出”中国文化比“拿来”外国文化更重要的相关信息。故选D。

D

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

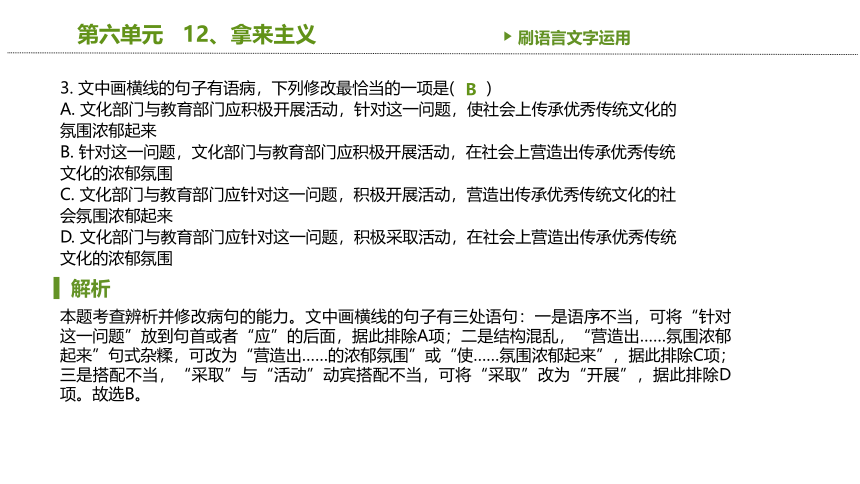

3. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 文化部门与教育部门应积极开展活动,针对这一问题,使社会上传承优秀传统文化的氛围浓郁起来

B. 针对这一问题,文化部门与教育部门应积极开展活动,在社会上营造出传承优秀传统文化的浓郁氛围

C. 文化部门与教育部门应针对这一问题,积极开展活动,营造出传承优秀传统文化的社会氛围浓郁起来

D. 文化部门与教育部门应针对这一问题,积极采取活动,在社会上营造出传承优秀传统文化的浓郁氛围

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有三处语句:一是语序不当,可将“针对这一问题”放到句首或者“应”的后面,据此排除A项;二是结构混乱,“营造出……氛围浓郁起来”句式杂糅,可改为“营造出……的浓郁氛围”或“使……氛围浓郁起来”,据此排除C项;三是搭配不当,“采取”与“活动”动宾搭配不当,可将“采取”改为“开展”,据此排除D项。故选B。

B

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

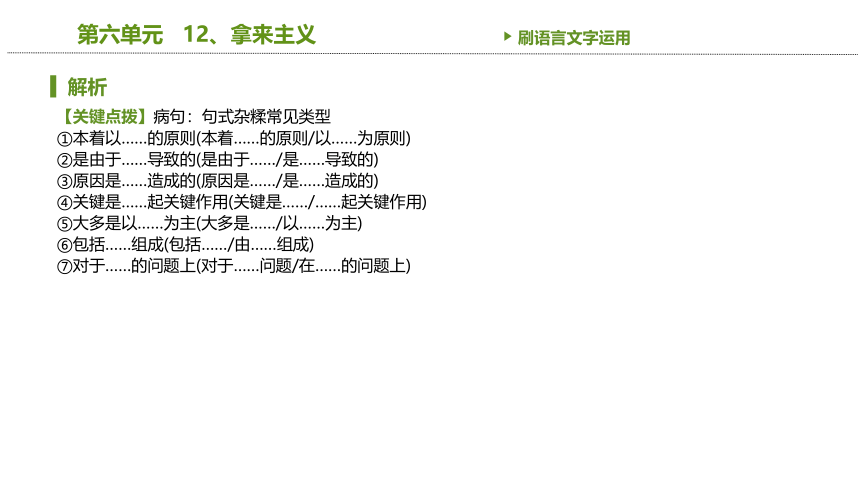

解析

【关键点拨】病句:句式杂糅常见类型

①本着以……的原则(本着……的原则/以……为原则)

②是由于……导致的(是由于……/是……导致的)

③原因是……造成的(原因是……/是……造成的)

④关键是……起关键作用(关键是……/……起关键作用)

⑤大多是以……为主(大多是……/以……为主)

⑥包括……组成(包括……/由……组成)

⑦对于……的问题上(对于……问题/在……的问题上)

第六单元 12、拿来主义

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

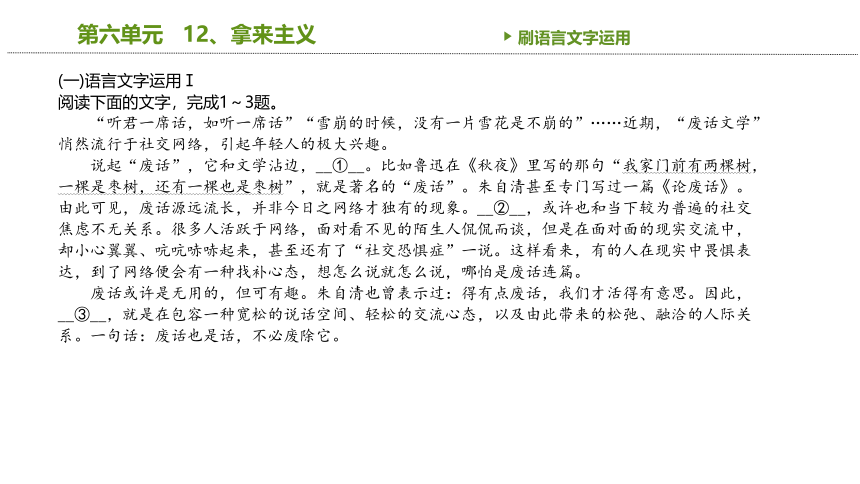

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

“听君一席话,如听一席话”“雪崩的时候,没有一片雪花是不崩的”……近期,“废话文学”悄然流行于社交网络,引起年轻人的极大兴趣。

说起“废话”,它和文学沾边,__①__。比如鲁迅在《秋夜》里写的那句“我家门前有两棵树,一棵是枣树,还有一棵也是枣树”,就是著名的“废话”。朱自清甚至专门写过一篇《论废话》。由此可见,废话源远流长,并非今日之网络才独有的现象。__②__,或许也和当下较为普遍的社交焦虑不无关系。很多人活跃于网络,面对看不见的陌生人侃侃而谈,但是在面对面的现实交流中,却小心翼翼、吭吭哧哧起来,甚至还有了“社交恐惧症”一说。这样看来,有的人在现实中畏惧表达,到了网络便会有一种找补心态,想怎么说就怎么说,哪怕是废话连篇。

废话或许是无用的,但可有趣。朱自清也曾表示过:得有点废话,我们才活得有意思。因此,__③__,就是在包容一种宽松的说话空间、轻松的交流心态,以及由此带来的松弛、融洽的人际关系。一句话:废话也是话,不必废除它。

刷语言文字运用

4. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

解析

本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处,前面提到“它和文学沾边”,将“废话”与“文学”联系起来,后面提到鲁迅所写的著名的“废话”和朱自清专门写的《论废话》,指明有些著名文人也写“废话”,据此可填“少不了一些著名文人的帮衬”之类的语句。②处,后面说“或许也和当下较为普遍的社交焦虑不无关系”,再结合第1段“‘废话文学’悄然流行于社交网络”这一提示可知,该处是在分析当下“废话文学”流行的原因,据此可填“而‘废话文学’之所以流行”之类的语句。③处,前面说的是“废话或许是无用的,但可有趣”,即肯定其价值,而后面说“就是在包容一种宽松的说话空间……人际关系”,由此可知,此处点明我们对“废话”持有的态度应是“包容”,据此可填“我们包容废话”之类的语句。

【示例】①少不了一些著名文人的帮衬 ②而“废话文学”之所以流行 ③我们包容废话

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

5. 文中画波浪线的部分可改为“在我家门前有两棵枣树”,从语意上看,二者基本相同,你认为哪句话表达效果更好,为什么?

解析

本题考查选用句式的能力。对比原句、改句可知,“在我家门前有两棵枣树”是一种概括性的陈述,是一种说明,对象和重点都是枣树,这里面没有人的气息。而“我家门前有两棵树,一棵是枣树,还有一棵也是枣树”,读后立刻就能感知到,这里的对象和重点不是枣树,而是人,体现了人的某种情绪涌动。“废话文学”的写法,把注意力集中到一个个体上,然后又转移到另一个同质的个体上,看上去是重复的废话,但在这种注意力转移的过程中,就显出了情绪和层次,运用反复的修辞手法,既突出强调了两棵树,更显出了人的注意力的流动,注意力的流动显出的是情绪的层次。而改句就是一句很普通的表达,起不到强化情感的作用。

①原句的表达效果更好。②原句运用反复的修辞手法,突出强调了门前的两株枣树;③加强语气,强化情感,更能体现鲁迅先生当时的心情。

第六单元 12、拿来主义

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

在近期举办的各种大型艺术活动中,优秀舞台艺术的本土化改编成为引人注目的潮流。《罗密欧与朱丽叶》《等待戈多》《哥本哈根》等经典作品之外,《断手斯城》《枕头人》等异域新作同样令观众满怀期待。有着深厚民族文化积淀的传统戏曲,也通过对国外戏剧作品的改编,探索地方性、民族性与世界性的融合,从粤剧《刁蛮公主戆驸马》、黄梅戏《贵妇还乡》、河北梆子《美狄亚》等的先后上演,到最近中国戏曲学院导演系蒲剧、豫剧双版本的《俄狄王》的推出,本土化的步伐越来越大,显示了吸收、借鉴外来文化的热忱和坚守、发展民族文化的自觉与自信。

国外优秀文艺“拿来”之后,要使其适应中国国情,被中国观众接受,促进中国社会的发展,必须进行本土化的改编。正如黑格尔所说:“艺术中最重要的始终是它的可直接了解性,事实上一切民族都要求艺术中使他们喜悦的东西能够表现出他们自己,因为他们愿在艺术里感觉到一切都是亲近的、生动的、属于目前生活。”

国外舞台艺术作品的本土化,主要有两种路径:一是尽量忠于原著,保留原作的时空背景和基本的人物、故事框架,总体保持原来文化的特色,仅在形式上适当渗透中国元素,以民族性点缀普世性。上海大剧院版的芭蕾舞剧《胡桃夹子》,在讲述“胡桃夹子和老鼠王”这个经典故事的基础上,在第二幕的“中国舞”中飞舞起一条中国龙,著名的“雪花舞”也以中国的雪山为背景,以中国元素的融入对接本土观众的审美需求。此外,本土化的语言表达、中国典故或网络梗的使用等,也是常用的手法。二是重新阐释为主,把原作的时空背景、人物、情节都进行中国化的移植和改造,以反映中国的社会现实,传达中国化的价值观和审美观。如话剧《破罐记》改编自德国三大喜剧之一《破瓮记》,它虽然借用了原作的故事框架,却剔除了其文化虚无主义的寓言色彩,将故事背景设置在中国的北宋,以中国式的人物和情节诠释官场的复杂生态、官府和百姓之间的微妙关系,表达了对清明政治的向往。

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

国外优秀舞台艺术作品的改编,既体现了中国文化对话域外文明的努力与能力,也考验着我们坚守自身文化的自觉与自信。因此,无论是何种形式的本土化改编,都要致力于民族文化的传播和民族精神的构建。鲁迅提倡“拿来”之后要“有辨别”,然后“或使用,或存放,或毁灭”。由于文化和国情的差异,有些在国外反响不错的作品,对中国观众而言未必合适。如有的作品在鼓励人们摆脱家庭束缚、社会偏见等惯性力量,释放自我、追求自由的同时,却忽视了“自由”和“自我”的边界,与中国社会普遍认可的集体主义观念和家庭道德等产生冲突。这种水土不服的价值观,显然是本土化改编时应当审慎辨别、自觉摒弃的。

即使已广泛流传的经典作品,其本土化也常会面临因文化和时代差异造成的观念冲突。例如莎士比亚的《威尼斯商人》中,一毛不拔的犹太富翁夏洛克成为反面角色并受到嘲笑和压迫,相当程度是因为种族主义和宗教偏见。在当今的中国观众看来,他是个受害者,从他的角度来看,这部戏剧就是个悲剧。这显然与莎翁的原意相违背。如何在尊重经典与本土化之间巧妙取舍,获得平衡?创作者仍需不断探索。

天是世界的天,地是中国的地。舞台艺术应当放眼世界,立足中国,以开放的胸怀吸纳人类文明的一切优秀成果,并以敏锐的识见、充溢的才情,将之转化为富有中国作风和中国气派的优质精神食粮,承担起传达文化自觉和文化自信的重任,弘扬中华文化、凝聚中国力量。

(摘编自吕珍珍《舞台艺术本土化,当以世界为天中国为地》)

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

材料二:

中国传统戏剧要走出去,应充分了解受众的文化基础和需求,找到中华文化与所在国受众文化的契合点,努力和当地的文化气息相契合。

许多年来,不少优秀中国传统戏剧成功走出了国门,对西方人了解中国文化和民族精神起到了促进作用。但因为既懂外语又懂戏剧的复合型人才十分匮乏,翻译仍是经典剧目走出去的重要困扰之一。中国传统戏剧要想走出去,首要任务是提高剧本翻译质量,有选择性地删改替换,让外国观众观看时能够理解剧中他们不熟悉的中国文化。

推广中国传统文化,需要用外国观众听得懂的话来讲好中国故事,尽可能减少文化隔阂。以戏曲为代表的中国传统戏剧追求“意、趣、神、色”,讲求写意性、程式化,与西方戏剧有很大区别。中国戏剧推广团队要在“走出去”之前做好充分的准备工作,有针对性地培养目标观众对中国传统戏剧常识的了解,引导他们领略中国传统戏剧的美妙。在单纯的舞台演出外,可以先通过常识介绍、视频解说、演唱示范、现场互动相结合的方式,将关于中国传统戏剧的艺术常识通俗易懂地讲明白。

优秀传统文化要具有生命活力和与本文化圈外的文化进行交流的能力,即要有现代性。唯有如此,走出国门之路才能既保有深厚文化传统又能融入国际文化语境,实现文化的交流、文明的互鉴,各美其美、美美与共。

(摘编自郝雪晴、孟庆波《中国传统戏剧走出国门之路——以〈赵氏孤儿〉为例》)

刷信息类阅读

6. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 《罗密欧与朱丽叶》《等待戈多》《美狄亚》等国外经典作品,通过与中国传统戏曲的巧妙结合,实现了在中国的本土化。

B. 要想国外舞台艺术作品本土化,可以适当加入中国元素(如《胡桃夹子》);这样能够使其适应中国国情,被中国观众接受。

C. 若使莎士比亚的《威尼斯商人》本土化,须剔除原著中的种族主义思想和宗教偏见,这种思想和偏见不合乎中国人的审美。

D. 中国传统戏剧讲求写意性、程式化,不太符合国外受众的欣赏习惯,需在单纯的舞台演出之外,进行中国传统戏剧常识的讲解。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。A项,“《罗密欧与朱丽叶》《等待戈多》……通过与中国传统戏曲的巧妙结合,实现了在中国的本土化”错误。材料一第1段的意思是,这些经典作品进行了本土化改编,但并未明确其是否与中国传统戏曲相结合,“实现了在中国的本土化”也于文无据。

A

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

7. 根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A. 将大量国外戏剧作品引到中国舞台,像《俄狄王》推出了蒲剧、豫剧双版本,这种行为本身就包含着对我国民族文化的自信。

B. 国外有些剧作忽视“自由”和“自我”的边界,使其国民深受影响,致其过分关注所谓“自由”,普遍缺乏集体主义观念。

C. 所谓“地是中国的地”指的是在推介国外剧作时应立足中国国情,把国外剧作转化为富有中国作风和中国气派的优质精神食粮。

D. 要想中国传统戏剧很好地走出国门,戏剧界应努力培养既懂外语又懂戏剧的复合型人才,提高剧本翻译质量,从而突破翻译瓶颈。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。B项,“使其国民深受影响,致其过分关注所谓‘自由’,普遍缺乏集体主义观念”错误。材料一第4段只说“如有的作品……与中国社会普遍认可的集体主义观念和家庭道德等产生冲突”,并没有说外国的国民受其国家有些剧作影响而产生的结果。

B

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

8. 下列各项中,最适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )

A. 老舍的名作《茶馆》是我国历史上第一部搬到国际舞台上的话剧,我国老一代艺术家们功力非凡,其演出受到了热烈欢迎。

B. 法国喜剧作家莫里哀的《伪君子》中的达尔杜弗表面上纯良贤善,实际上贪婪狠毒,是世界文学中最著名的人物形象之一。

C. 莎士比亚的《仲夏夜之梦》在国内上演时,剧中的一些俚语、典故等被置换成了中国文化中的相似内容,有助于观众理解。

D. 太原市话剧团上演了改编自英国剧作《窗台上的尸体》的话剧《非请莫入》,意味着我们的演出市场能跟国际大都市接轨。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。材料一的观点是将外来优秀舞台艺术作品进行本土化改编。A项,说的是中国戏剧走出国门,不是对国外舞台艺术作品的“拿来”。B项,只是在介绍外国剧作,与“拿来”无关。C项,“一些俚语、典故等被置换成了中国文化中的相似内容”,即进行本土化改编。D项,虽然说的是“拿来”外国剧作,但它表达的重点在演出市场,与国外舞台艺术作品在中国的本土化关系不大。

C

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

9. 材料一主要运用了哪两种论证方法?请举例分析。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。根据材料一第2段可知,作者引用黑格尔的话,论证了“国外优秀文艺‘拿来’之后……必须进行本土化的改编”,运用了引用论证。作者在材料一第3段中举“上海大剧院版的芭蕾舞剧《胡桃夹子》”“仅在形式上适当渗透中国元素”的例子,论证了国外舞台艺术作品的本土化要尽量忠于原著;举“话剧《破罐记》改编自德国三大喜剧之一《破瓮记》”的例子,论证国外舞台艺术作品的本土化可以“重新阐释为主,把原作的时空背景、人物、情节都进行中国化的移植和改造,以反映中国的社会现实,传达中国化的价值观和审美观”,运用了举例论证。

①引用论证。如引用黑格尔的话,论证了引进国外艺术作品时进行本土化改编的必要性。②举例论证。如举话剧《破罐记》的例子,论证了国外舞台艺术作品的本土化可以通过重新阐释实现。

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

10. 两则材料在观点上的异同点各是什么?请简要概括。

解析

本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。材料一和材料二都涉及中国传统文化,根据材料一的标题《舞台艺术本土化,当以世界为天中国为地》和第2段“国外优秀文艺‘拿来’之后……必须进行本土化的改编”等内容可知,材料一侧重论述将国外优秀舞台艺术作品“拿来”。根据材料二标题《中国传统戏剧走出国门之路——以〈赵氏孤儿〉为例》可知,其论述的重点是让中国传统戏剧走出国门。这是两则材料在观点上的不同之处。两则材料在各自论述主题的方法和目的上有相同之处,如材料一第2段“国外优秀文艺‘拿来’之后,要使其适应中国国情,被中国观众接受,促进中国社会的发展……”,材料二第1段“中国传统戏剧要走出去,应充分了解受众的文化基础和需求……努力和当地的文化气息相契合”,由此可知两则材料都认为应当让作品与受众国的文化相契合,进行本土化改编。根据材料一最后一段“舞台艺术应当放眼世界,立足中国……承担起传达文化自觉和文化自信的重任,弘扬中华文化、凝聚中国力量”和材料二最后一段“唯有如此……实现文化的交流、文明的互鉴,各美其美、美美与共”可知,两则材料各自论述主题的目的都是实现文化的交流、文明的互鉴。

①不同点:材料一论述的是将国外优秀舞台艺术作品“拿来”,材料二论述的是让中国传统戏剧走出国门。②相同点:无论是“拿来”国外优秀舞台艺术作品,还是让中国传统戏剧走出去,方法都是让作品与受众国的文化相契合,进行本土化改编;目的都是实现文化的交流、文明的互鉴。

第六单元 12、拿来主义

语文 必修上册

第六单元

谢谢观看

12 拿来主义

语文 必修上册

第六单元

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

难度:中 建议用时:20分钟

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

从20世纪60年代开始杂交水稻研究起,袁隆平让中国人的饭碗牢牢端在了自己的手中。他___20世纪,鲁迅先生以一篇《拿来主义》为中外文化交流作出了指引。但是多年来,不少国人________,他们拒绝外来文化,对中国文化盲目自信。如果中国文化不能________,与国际接轨,中国势必重演清末闭关自守的悲剧。我国文化部门应适当开展外来文化宣传活动,促进外来文化引进。

( )。改革开放以来,不少国人盲目推崇外来文化,却对中国传统文化________。长此以往,我国的传统文化必将式微,民族自信心必将减弱,还何谈“输出”中国文化?文化部门与教育部门应积极采取活动,针对这一问题,在社会上营造出传承优秀传统文化的氛围浓郁起来,增强国人对传统文化的认同,增强国人的民族自信心。

文化的“拿来”“输出”与文化进步、世界交融、国家发展密切相关。如果不能平衡二者的关系,我们就无法实现文化的可持续发展。现在,我们要以________的胸怀,合理吸收外来文化,同时将中国文化推向世界,帮助世界认识一个全新的中国。

刷语言文字运用

1. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 故步自封与时俱进不屑一顾海纳百川

B. 墨守成规 与时俱进 置之不理 虚怀若谷

C. 墨守成规 推陈出新 不屑一顾 虚怀若谷

D. 故步自封 推陈出新 置之不理 海纳百川

解析

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第三空:“不屑一顾”意为不值得一看,表示轻视、看不起;“置之不理”指放在一边儿不理不睬。从上文“盲目推崇外来文化,却对中国传统文化……”分析可知,此处指轻视、看不起中国传统文化,应选“不屑一顾”,据此排除B、D两项。再看第四空:“海纳百川”形容胸怀宽广,能包容一切;“虚怀若谷”指胸怀像山谷那样深而且宽广,形容十分谦虚。从下文“合理吸收外来文化,同时将中国文化推向世界”分析可知,此处指我们要胸怀宽广,包容外来文化,应选“海纳百川”,据此排除C项。故选A。

A

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

2. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 可见,“拿来”外来文化非常重要

B. 外国重视将文化“输出”到中国

C. “输出”中国文化比“拿来”外来文化更重要

D. “输出”中国文化,需要建立民族自信

解析

本题考查语言表达连贯的能力。材料第2段谈论的是文化引进与传承传统文化、增强民族自信心的关系。A项有总结第1段内容的作用,但没有引出第2段内容的作用,放在第2段开头不恰当。B项,文中没有提及外国是否重视将文化“输出”到中国。 C项,文中找不到“输出”中国文化比“拿来”外国文化更重要的相关信息。故选D。

D

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

3. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 文化部门与教育部门应积极开展活动,针对这一问题,使社会上传承优秀传统文化的氛围浓郁起来

B. 针对这一问题,文化部门与教育部门应积极开展活动,在社会上营造出传承优秀传统文化的浓郁氛围

C. 文化部门与教育部门应针对这一问题,积极开展活动,营造出传承优秀传统文化的社会氛围浓郁起来

D. 文化部门与教育部门应针对这一问题,积极采取活动,在社会上营造出传承优秀传统文化的浓郁氛围

解析

本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有三处语句:一是语序不当,可将“针对这一问题”放到句首或者“应”的后面,据此排除A项;二是结构混乱,“营造出……氛围浓郁起来”句式杂糅,可改为“营造出……的浓郁氛围”或“使……氛围浓郁起来”,据此排除C项;三是搭配不当,“采取”与“活动”动宾搭配不当,可将“采取”改为“开展”,据此排除D项。故选B。

B

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

解析

【关键点拨】病句:句式杂糅常见类型

①本着以……的原则(本着……的原则/以……为原则)

②是由于……导致的(是由于……/是……导致的)

③原因是……造成的(原因是……/是……造成的)

④关键是……起关键作用(关键是……/……起关键作用)

⑤大多是以……为主(大多是……/以……为主)

⑥包括……组成(包括……/由……组成)

⑦对于……的问题上(对于……问题/在……的问题上)

第六单元 12、拿来主义

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成1~3题。

“听君一席话,如听一席话”“雪崩的时候,没有一片雪花是不崩的”……近期,“废话文学”悄然流行于社交网络,引起年轻人的极大兴趣。

说起“废话”,它和文学沾边,__①__。比如鲁迅在《秋夜》里写的那句“我家门前有两棵树,一棵是枣树,还有一棵也是枣树”,就是著名的“废话”。朱自清甚至专门写过一篇《论废话》。由此可见,废话源远流长,并非今日之网络才独有的现象。__②__,或许也和当下较为普遍的社交焦虑不无关系。很多人活跃于网络,面对看不见的陌生人侃侃而谈,但是在面对面的现实交流中,却小心翼翼、吭吭哧哧起来,甚至还有了“社交恐惧症”一说。这样看来,有的人在现实中畏惧表达,到了网络便会有一种找补心态,想怎么说就怎么说,哪怕是废话连篇。

废话或许是无用的,但可有趣。朱自清也曾表示过:得有点废话,我们才活得有意思。因此,__③__,就是在包容一种宽松的说话空间、轻松的交流心态,以及由此带来的松弛、融洽的人际关系。一句话:废话也是话,不必废除它。

刷语言文字运用

4. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

解析

本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处,前面提到“它和文学沾边”,将“废话”与“文学”联系起来,后面提到鲁迅所写的著名的“废话”和朱自清专门写的《论废话》,指明有些著名文人也写“废话”,据此可填“少不了一些著名文人的帮衬”之类的语句。②处,后面说“或许也和当下较为普遍的社交焦虑不无关系”,再结合第1段“‘废话文学’悄然流行于社交网络”这一提示可知,该处是在分析当下“废话文学”流行的原因,据此可填“而‘废话文学’之所以流行”之类的语句。③处,前面说的是“废话或许是无用的,但可有趣”,即肯定其价值,而后面说“就是在包容一种宽松的说话空间……人际关系”,由此可知,此处点明我们对“废话”持有的态度应是“包容”,据此可填“我们包容废话”之类的语句。

【示例】①少不了一些著名文人的帮衬 ②而“废话文学”之所以流行 ③我们包容废话

第六单元 12、拿来主义

刷语言文字运用

5. 文中画波浪线的部分可改为“在我家门前有两棵枣树”,从语意上看,二者基本相同,你认为哪句话表达效果更好,为什么?

解析

本题考查选用句式的能力。对比原句、改句可知,“在我家门前有两棵枣树”是一种概括性的陈述,是一种说明,对象和重点都是枣树,这里面没有人的气息。而“我家门前有两棵树,一棵是枣树,还有一棵也是枣树”,读后立刻就能感知到,这里的对象和重点不是枣树,而是人,体现了人的某种情绪涌动。“废话文学”的写法,把注意力集中到一个个体上,然后又转移到另一个同质的个体上,看上去是重复的废话,但在这种注意力转移的过程中,就显出了情绪和层次,运用反复的修辞手法,既突出强调了两棵树,更显出了人的注意力的流动,注意力的流动显出的是情绪的层次。而改句就是一句很普通的表达,起不到强化情感的作用。

①原句的表达效果更好。②原句运用反复的修辞手法,突出强调了门前的两株枣树;③加强语气,强化情感,更能体现鲁迅先生当时的心情。

第六单元 12、拿来主义

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

难度:中 建议用时:20分钟

材料一:

在近期举办的各种大型艺术活动中,优秀舞台艺术的本土化改编成为引人注目的潮流。《罗密欧与朱丽叶》《等待戈多》《哥本哈根》等经典作品之外,《断手斯城》《枕头人》等异域新作同样令观众满怀期待。有着深厚民族文化积淀的传统戏曲,也通过对国外戏剧作品的改编,探索地方性、民族性与世界性的融合,从粤剧《刁蛮公主戆驸马》、黄梅戏《贵妇还乡》、河北梆子《美狄亚》等的先后上演,到最近中国戏曲学院导演系蒲剧、豫剧双版本的《俄狄王》的推出,本土化的步伐越来越大,显示了吸收、借鉴外来文化的热忱和坚守、发展民族文化的自觉与自信。

国外优秀文艺“拿来”之后,要使其适应中国国情,被中国观众接受,促进中国社会的发展,必须进行本土化的改编。正如黑格尔所说:“艺术中最重要的始终是它的可直接了解性,事实上一切民族都要求艺术中使他们喜悦的东西能够表现出他们自己,因为他们愿在艺术里感觉到一切都是亲近的、生动的、属于目前生活。”

国外舞台艺术作品的本土化,主要有两种路径:一是尽量忠于原著,保留原作的时空背景和基本的人物、故事框架,总体保持原来文化的特色,仅在形式上适当渗透中国元素,以民族性点缀普世性。上海大剧院版的芭蕾舞剧《胡桃夹子》,在讲述“胡桃夹子和老鼠王”这个经典故事的基础上,在第二幕的“中国舞”中飞舞起一条中国龙,著名的“雪花舞”也以中国的雪山为背景,以中国元素的融入对接本土观众的审美需求。此外,本土化的语言表达、中国典故或网络梗的使用等,也是常用的手法。二是重新阐释为主,把原作的时空背景、人物、情节都进行中国化的移植和改造,以反映中国的社会现实,传达中国化的价值观和审美观。如话剧《破罐记》改编自德国三大喜剧之一《破瓮记》,它虽然借用了原作的故事框架,却剔除了其文化虚无主义的寓言色彩,将故事背景设置在中国的北宋,以中国式的人物和情节诠释官场的复杂生态、官府和百姓之间的微妙关系,表达了对清明政治的向往。

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

国外优秀舞台艺术作品的改编,既体现了中国文化对话域外文明的努力与能力,也考验着我们坚守自身文化的自觉与自信。因此,无论是何种形式的本土化改编,都要致力于民族文化的传播和民族精神的构建。鲁迅提倡“拿来”之后要“有辨别”,然后“或使用,或存放,或毁灭”。由于文化和国情的差异,有些在国外反响不错的作品,对中国观众而言未必合适。如有的作品在鼓励人们摆脱家庭束缚、社会偏见等惯性力量,释放自我、追求自由的同时,却忽视了“自由”和“自我”的边界,与中国社会普遍认可的集体主义观念和家庭道德等产生冲突。这种水土不服的价值观,显然是本土化改编时应当审慎辨别、自觉摒弃的。

即使已广泛流传的经典作品,其本土化也常会面临因文化和时代差异造成的观念冲突。例如莎士比亚的《威尼斯商人》中,一毛不拔的犹太富翁夏洛克成为反面角色并受到嘲笑和压迫,相当程度是因为种族主义和宗教偏见。在当今的中国观众看来,他是个受害者,从他的角度来看,这部戏剧就是个悲剧。这显然与莎翁的原意相违背。如何在尊重经典与本土化之间巧妙取舍,获得平衡?创作者仍需不断探索。

天是世界的天,地是中国的地。舞台艺术应当放眼世界,立足中国,以开放的胸怀吸纳人类文明的一切优秀成果,并以敏锐的识见、充溢的才情,将之转化为富有中国作风和中国气派的优质精神食粮,承担起传达文化自觉和文化自信的重任,弘扬中华文化、凝聚中国力量。

(摘编自吕珍珍《舞台艺术本土化,当以世界为天中国为地》)

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

材料二:

中国传统戏剧要走出去,应充分了解受众的文化基础和需求,找到中华文化与所在国受众文化的契合点,努力和当地的文化气息相契合。

许多年来,不少优秀中国传统戏剧成功走出了国门,对西方人了解中国文化和民族精神起到了促进作用。但因为既懂外语又懂戏剧的复合型人才十分匮乏,翻译仍是经典剧目走出去的重要困扰之一。中国传统戏剧要想走出去,首要任务是提高剧本翻译质量,有选择性地删改替换,让外国观众观看时能够理解剧中他们不熟悉的中国文化。

推广中国传统文化,需要用外国观众听得懂的话来讲好中国故事,尽可能减少文化隔阂。以戏曲为代表的中国传统戏剧追求“意、趣、神、色”,讲求写意性、程式化,与西方戏剧有很大区别。中国戏剧推广团队要在“走出去”之前做好充分的准备工作,有针对性地培养目标观众对中国传统戏剧常识的了解,引导他们领略中国传统戏剧的美妙。在单纯的舞台演出外,可以先通过常识介绍、视频解说、演唱示范、现场互动相结合的方式,将关于中国传统戏剧的艺术常识通俗易懂地讲明白。

优秀传统文化要具有生命活力和与本文化圈外的文化进行交流的能力,即要有现代性。唯有如此,走出国门之路才能既保有深厚文化传统又能融入国际文化语境,实现文化的交流、文明的互鉴,各美其美、美美与共。

(摘编自郝雪晴、孟庆波《中国传统戏剧走出国门之路——以〈赵氏孤儿〉为例》)

刷信息类阅读

6. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 《罗密欧与朱丽叶》《等待戈多》《美狄亚》等国外经典作品,通过与中国传统戏曲的巧妙结合,实现了在中国的本土化。

B. 要想国外舞台艺术作品本土化,可以适当加入中国元素(如《胡桃夹子》);这样能够使其适应中国国情,被中国观众接受。

C. 若使莎士比亚的《威尼斯商人》本土化,须剔除原著中的种族主义思想和宗教偏见,这种思想和偏见不合乎中国人的审美。

D. 中国传统戏剧讲求写意性、程式化,不太符合国外受众的欣赏习惯,需在单纯的舞台演出之外,进行中国传统戏剧常识的讲解。

解析

本题考查筛选并整合文中的信息的能力。A项,“《罗密欧与朱丽叶》《等待戈多》……通过与中国传统戏曲的巧妙结合,实现了在中国的本土化”错误。材料一第1段的意思是,这些经典作品进行了本土化改编,但并未明确其是否与中国传统戏曲相结合,“实现了在中国的本土化”也于文无据。

A

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

7. 根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A. 将大量国外戏剧作品引到中国舞台,像《俄狄王》推出了蒲剧、豫剧双版本,这种行为本身就包含着对我国民族文化的自信。

B. 国外有些剧作忽视“自由”和“自我”的边界,使其国民深受影响,致其过分关注所谓“自由”,普遍缺乏集体主义观念。

C. 所谓“地是中国的地”指的是在推介国外剧作时应立足中国国情,把国外剧作转化为富有中国作风和中国气派的优质精神食粮。

D. 要想中国传统戏剧很好地走出国门,戏剧界应努力培养既懂外语又懂戏剧的复合型人才,提高剧本翻译质量,从而突破翻译瓶颈。

解析

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。B项,“使其国民深受影响,致其过分关注所谓‘自由’,普遍缺乏集体主义观念”错误。材料一第4段只说“如有的作品……与中国社会普遍认可的集体主义观念和家庭道德等产生冲突”,并没有说外国的国民受其国家有些剧作影响而产生的结果。

B

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

8. 下列各项中,最适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )

A. 老舍的名作《茶馆》是我国历史上第一部搬到国际舞台上的话剧,我国老一代艺术家们功力非凡,其演出受到了热烈欢迎。

B. 法国喜剧作家莫里哀的《伪君子》中的达尔杜弗表面上纯良贤善,实际上贪婪狠毒,是世界文学中最著名的人物形象之一。

C. 莎士比亚的《仲夏夜之梦》在国内上演时,剧中的一些俚语、典故等被置换成了中国文化中的相似内容,有助于观众理解。

D. 太原市话剧团上演了改编自英国剧作《窗台上的尸体》的话剧《非请莫入》,意味着我们的演出市场能跟国际大都市接轨。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。材料一的观点是将外来优秀舞台艺术作品进行本土化改编。A项,说的是中国戏剧走出国门,不是对国外舞台艺术作品的“拿来”。B项,只是在介绍外国剧作,与“拿来”无关。C项,“一些俚语、典故等被置换成了中国文化中的相似内容”,即进行本土化改编。D项,虽然说的是“拿来”外国剧作,但它表达的重点在演出市场,与国外舞台艺术作品在中国的本土化关系不大。

C

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

9. 材料一主要运用了哪两种论证方法?请举例分析。

解析

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。根据材料一第2段可知,作者引用黑格尔的话,论证了“国外优秀文艺‘拿来’之后……必须进行本土化的改编”,运用了引用论证。作者在材料一第3段中举“上海大剧院版的芭蕾舞剧《胡桃夹子》”“仅在形式上适当渗透中国元素”的例子,论证了国外舞台艺术作品的本土化要尽量忠于原著;举“话剧《破罐记》改编自德国三大喜剧之一《破瓮记》”的例子,论证国外舞台艺术作品的本土化可以“重新阐释为主,把原作的时空背景、人物、情节都进行中国化的移植和改造,以反映中国的社会现实,传达中国化的价值观和审美观”,运用了举例论证。

①引用论证。如引用黑格尔的话,论证了引进国外艺术作品时进行本土化改编的必要性。②举例论证。如举话剧《破罐记》的例子,论证了国外舞台艺术作品的本土化可以通过重新阐释实现。

第六单元 12、拿来主义

刷信息类阅读

10. 两则材料在观点上的异同点各是什么?请简要概括。

解析

本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。材料一和材料二都涉及中国传统文化,根据材料一的标题《舞台艺术本土化,当以世界为天中国为地》和第2段“国外优秀文艺‘拿来’之后……必须进行本土化的改编”等内容可知,材料一侧重论述将国外优秀舞台艺术作品“拿来”。根据材料二标题《中国传统戏剧走出国门之路——以〈赵氏孤儿〉为例》可知,其论述的重点是让中国传统戏剧走出国门。这是两则材料在观点上的不同之处。两则材料在各自论述主题的方法和目的上有相同之处,如材料一第2段“国外优秀文艺‘拿来’之后,要使其适应中国国情,被中国观众接受,促进中国社会的发展……”,材料二第1段“中国传统戏剧要走出去,应充分了解受众的文化基础和需求……努力和当地的文化气息相契合”,由此可知两则材料都认为应当让作品与受众国的文化相契合,进行本土化改编。根据材料一最后一段“舞台艺术应当放眼世界,立足中国……承担起传达文化自觉和文化自信的重任,弘扬中华文化、凝聚中国力量”和材料二最后一段“唯有如此……实现文化的交流、文明的互鉴,各美其美、美美与共”可知,两则材料各自论述主题的目的都是实现文化的交流、文明的互鉴。

①不同点:材料一论述的是将国外优秀舞台艺术作品“拿来”,材料二论述的是让中国传统戏剧走出国门。②相同点:无论是“拿来”国外优秀舞台艺术作品,还是让中国传统戏剧走出去,方法都是让作品与受众国的文化相契合,进行本土化改编;目的都是实现文化的交流、文明的互鉴。

第六单元 12、拿来主义

语文 必修上册

第六单元

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读