河南省信阳市潢川县2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省信阳市潢川县2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 679.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-23 19:32:37 | ||

图片预览

文档简介

潢川县2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

一、单项选择题(每小题2分,30小题,共60分)

1.有学者研究指出,一战爆发前,很多国家的青年诗人、小说家、艺术家、学生与知识分子争先恐后地报名参战。他们幻想着战争带来的洗礼,认为这场战争是最高的正义、是重获新生的象征,并且都有着自己所坚信的理由而支持战争、投身于战争,甚至献身于战争。学者此番言论意在说明( )

A.战争引发文化教育转型 B.思想狂热助推战争

C.政府利用舆论煽动战争 D.各国矛盾空前激化

2.一战爆发后,法国表示想招募华人到法做工。袁世凯总统府秘书长梁士诒随即提出“明守中立,暗示参加,以工代兵”的构想。中国有识之士主张“以工代兵”旨在( )

A.利用一战提高中国的国际地位 B.推动中国企业扩大海外市场

C.以此达到分散清朝兵力的目的 D.换取同盟国支持袁世凯称帝

3.1891年施里芬出任普鲁士总参谋长,他认为德国在未来的东西两线作战中,必须追求速胜,在战争爆发后应当集中优势兵力迅速打垮法国。下列战役中,使该计划破产的是( )

A.日德兰海战 B.凡尔登战役 C.索姆河战役 D.马恩河战役

4.一战后,战胜国缔结了一系列国际条约,建立了帝国主义的国际新秩序。其中《凡尔赛和约》规定重新划定德国疆界,限制德国军备,德国的全部海外殖民地被瓜分。材料反映出( )

A.一战极大削弱了殖民主义力量 B.强权政治为新的国际冲突埋下了祸根

C.新秩序的建立保证了国际环境的和平 D.以欧洲为中心的格局彻底发生改变

5.2014年7月,“第一次世界大战爆发一百周年国际学术研讨会”在北京召开,与会学者分享了关于一战研究的新视角。下表选取了其中四种新视角,据此判断其研究分别是( )

研究视角 主要观点

视角一 平等的脚步没有跟上自由的步伐;殖民主义的恶性膨胀

视角二 英国在欧洲大陆推行均势政策,法国推行霸权政策,两种大战略的差异导致协约国在战争初期合作但不紧密

视角三 1914年圣诞节,英国士兵和德国士兵在比利时的弗兰德斯地区踢球

视角四 一战为中国民族主义的崛起提供契机

A.影响分析—有关事件—战时政策—起源探究

B.有关事件—起源探究—影响分析—战时政策

C.起源探究—战时政策—有关事件—影响分析

D.战时政策—影响分析—起源探究—有关事件

6.列宁深刻洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义。为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。列宁主义的“创造性”表现为( )

A.帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级社会革命的前夜”

B.“工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政”

C.由于资本主义发展的不平衡规律,俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

D.“社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”

7.1917年4月17日,列宁发表著名的《四月提纲》,重申了将革命推向第二阶段的立场。并指出:既然临时政府不能给人民带来和平,那么推翻资产阶级的临时政府,把政权转到代表工农的苏维埃手中就是理所当然之举。由此可知,《四月提纲》的发表( )

A.提出了和平夺权的方式 B.为俄国革命发展指明了方向

C.解决了紧迫的饥饿问题 D.体现了苏维埃政权的先进性

8.布尔什维克在第四次代表大会通过一个决议。该决议主要提到七点:国有工业仍为国民经济之基础;小工业及手工业应得到充分发展;可以自由出卖其制品及承受定购;苏维埃全力支持人民之日常需要品的生产;自由贸易;废除粮食法定价格,实行市场价格;企业可以出租给私人或外资。由此推知,此时布尔什维克实施的是( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.社会主义工业化 D.农业集体化

9.1920年11月17日,英国王储威尔士亲王访问印度。这位亲王所到之处,商业停业,街道上也空无一人,群众用总罢业来欢迎他。这反映了( )

A.群众响应非暴力不合作运动 B.殖民政府保护王储安全

C.印度无产阶级登上政治舞台 D.民族独立意识开始觉醒

10.一战后,埃及民族主义者要求出席巴黎和会,但遭英国拒绝。受此刺激,埃及民族主义者组织起反对英国统治的斗争,自称华夫脱党。在此推动下,1922年2月,英国宣布终止埃及的保护国地位,撤出英国的行政人员,默认了埃及的独立。埃及的华夫脱党运动( )

A.实现了埃及人民获得独立的愿望 B.抑制了外国资本在埃及的扩张

C.反映了埃及民族独立意识的觉醒 D.促使英国殖民特权被彻底废除

11.1917年制定的《墨西哥合众国宪法》,宣布“国家有权征收或限制私有财产,有权收回一切为外国垄断组织所攫取的土地、矿场和油田……教会不得领有、经营或承典不动产”。由此可知,该宪法( )

A.利于巩固反帝反封建成果 B.指明了社会主义改造方向

C.缺乏全面推行的社会基础 D.蕴含马克思主义理论精髓

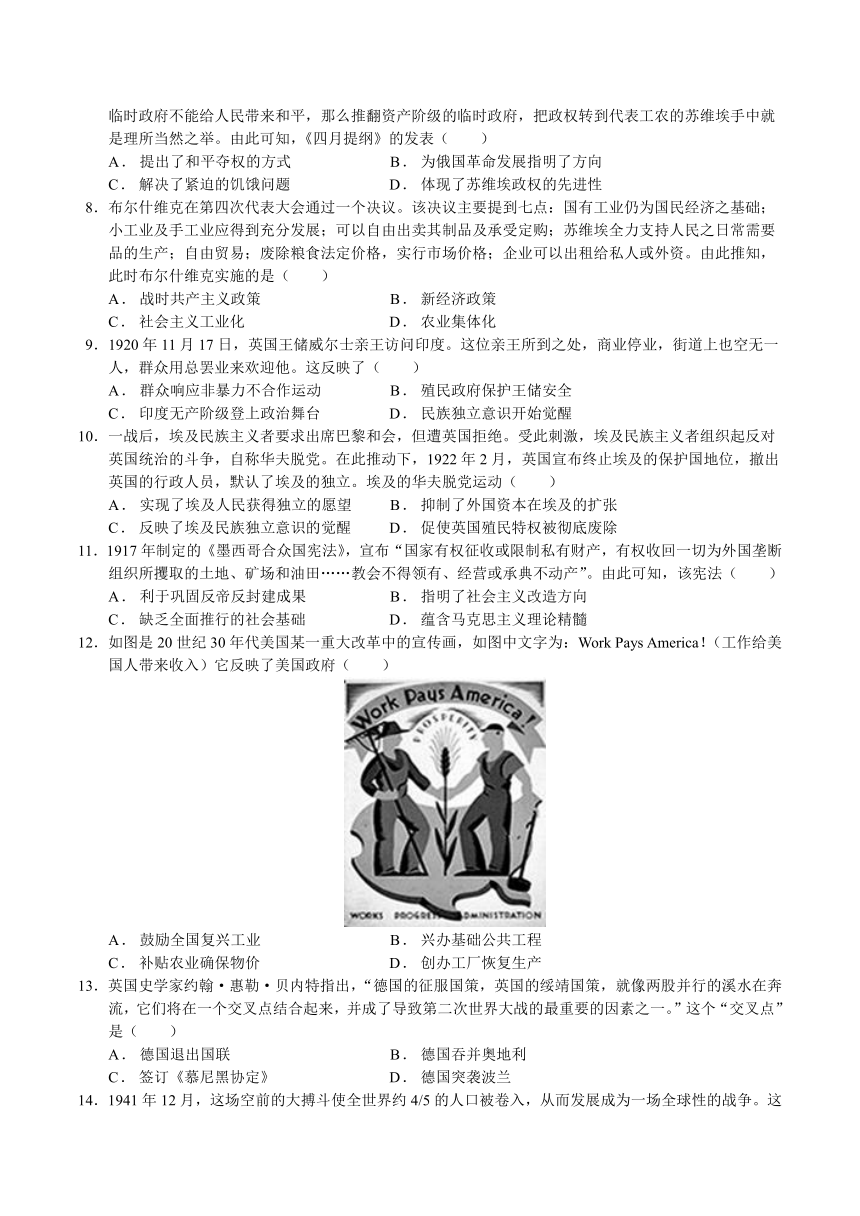

12.如图是20世纪30年代美国某一重大改革中的宣传画,如图中文字为:Work Pays America!(工作给美国人带来收入)它反映了美国政府( )

A.鼓励全国复兴工业 B.兴办基础公共工程

C.补贴农业确保物价 D.创办工厂恢复生产

13.英国史学家约翰·惠勒·贝内特指出,“德国的征服国策,英国的绥靖国策,就像两股并行的溪水在奔流,它们将在一个交叉点结合起来,并成了导致第二次世界大战的最重要的因素之一。”这个“交叉点”是( )

A.德国退出国联 B.德国吞并奥地利

C.签订《慕尼黑协定》 D.德国突袭波兰

14.1941年12月,这场空前的大搏斗使全世界约4/5的人口被卷入,从而发展成为一场全球性的战争。这场“大搏斗”所反映的历史事件是( )

A.德国闪击波兰 B.九一八事变 C.苏德战争爆发 D.太平洋战争

15.吴于廑先生评论道:“苏联同纳粹德国划分了势力范围,宰割弱小国家,这玷污了社会主义国家的对外政策,是尤其错误和可耻的。也正是这种出于大国沙文主义的对于国家利益的无止尽追求,最终也让苏联在战争中付出了惨痛的代价。”该材料反映的事件( )

A.鼓舞人们团结一心抗击法西斯侵略 B.是第二次世界大战全面爆发的标志

C.促使世界大战规模进一步扩大 D.导致世界反法西斯同盟的建立

16.有学者认为:“第二次世界大战是主张民族自决和人权自由的一方取得的胜利,这场胜利迅速将那个依靠霸权来实现资本无限积累,依靠战争和掠夺来稳固资本扩张基础的‘帝国主义时代’,连同此前在欧洲资本主义原始积累阶段起过重要作用的殖民政治和殖民统治都淘汰出局了。”这一观点( )

A.强调交战各国战后的社会变化 B.否定了欧洲列强殖民扩张的本质

C.表达了对欧洲国际地位的担忧 D.表明二战冲击了旧有的国际秩序

17.罗斯福战后世界秩序的构想是“世界安全必须建立在通过国际体系行使的美国权力之上”,为让这一构想在意识形态方面对世界上处于水深火热中的民族有吸引力,必须建立一个不如国际货币体系复杂但也不比军事联盟简单的机构。上述构想的核心意图是( )

A.依托联合国操控世界秩序 B.推动民族解放运动的发展

C.通过马歇尔计划控制欧洲 D.确立美元的世界霸主地位

18.1949年12月23日,美国国务院发出《关于台湾的宣传指示》,指出“台湾在政治上、地理上和战略上都是中国的一部分,从历史上看,它是中国的”。1950年1月5日,美国国务卿艾奇逊在一项声明中再次表示“当台湾被作为中国的一个省的时候,没有任何人曾对此提出过法律上的疑难”。美国对中国台湾的认识一定程度上是基于( )

A.中美关系的发展 B.战后国际秩序的安排

C.日本的战败投降 D.中国国际地位的提高

19.二战后,美国以欧洲为战略重点,推行杜鲁门主义、马歇尔计划、建立“北约”“三部曲”;1949年又提出“第四点计划”,利用其经济、技术优势,拉拢亚非拉国家。美国旨在( )

A.与苏联争夺“中间地带” B.服务于自身的战略需要

C.加强国际间的交流合作 D.提升欧洲的经济影响力

20.1964年,第二次不结盟国家首脑会议提出建立“新的和公正的经济秩序”的主张;1974年,第四次不结盟国家首脑会议正式把建立国际经济秩序作为不结盟运动的纲领,并号召不结盟国家要通过有效地行使反对霸权主义的国家主权来巩固他们的独立。这表明不结盟运动( )

A.极大改变了世界政治力量对比 B.彻底终结了美苏对峙的局面

C.有效维护了世界多极化格局 D.冲击了国际政治经济旧秩序

21.1964年,戴高乐领导下的法国冲破美国设置的反华阵线,与中国建交;1966年,法国正式退出北约“军事一体化”机构;1969年,联邦德国社会民主党的勃兰特上台后主张改善与苏联和东欧各国的关系。这能够反映( )

A.美苏两极对峙格局被冲破 B.美苏争霸中美国处于劣势

C.社会主义阵营影响力扩大 D.欧盟崛起挑战了美国霸权

22.下表是西方学者对世界近代政治格局发展变化的分析,据此可知( )

经济与科技重大事件 战争或剧变 新世界格局

地理大发现 三十年战争(1618—1648) 威斯特伐利亚体系

第一次工业革命 拿破仑战争(1803—1815) 维也纳体系

第二次工业革命 第一次世界大战(1914—1918) 凡尔赛—华盛顿体系

经济大危机 第二次世界大战(1939—1945) 雅尔塔体系

第三次科技革命 苏联解体(1991) 多极化趋势加强

A.苏联解体标志着雅尔塔体系的结束 B.战争是推动新世界格局变化的根源

C.政治经济发展不平衡导致战争爆发 D.经济与科技革新推动国际格局演变

23.“蓝领”是对冶炼、纺织、电气等传统产业部门工人的统称。1973~1985年,美国“蓝领”的人数减少了500万,而银行出纳员、饭店旅馆服务员、公共娱乐及卫生保健员的人数却在不断增加。这一现象的产生,主要是因为( )

A.科技革命的迅速发展 B.经济全球化趋势的增强

C.社会运动浪潮的冲击 D.经济“滞胀”现象的持续

24.图3所示研究梳理出的发展主线,最合理的研究主题是( )

A.科学技术的新发展 B.西方福利制度演变

C.雅尔塔体系的演变 D.经济全球化的历程

25.下图是1963年8月在美国华盛顿林肯纪念堂前的一次和平集会。图中演讲者向25万名黑人和白人发表了著名的演讲《我有一个梦想》。下列选项中,属于他“梦想”的是( )

A.废除奴隶贸易 B.实现南北统一 C.争取民族独立 D.取消种族隔离

26.二战后,苏联领导人赫鲁晓夫、勃列日涅夫试图对旧体制进行改革,其共同点在于( )

A.改变了农业、轻工业落后的局面 B.建立了社会主义市场经济体制

C.对计划经济体制进行了一定调整 D.导致了局势失控和国家的解体

27.“同志,您知道斯大林格勒在哪儿吗?我在地图上找不到它了。”“没有了,再也没有了,我们失败了,白匪和资本家再一次骑到了我们的头上,如果你要追随那颗红星,去东方吧,穿越第聂伯河,翻越乌拉尔山脉,西伯利亚平原的尽头,那里还燃烧着星星之火。”“我们保卫了莫斯科,却没有保住苏联。”据此可知,这描述的是( )

A.德国入侵苏联战败 B.苏联解体冷战结束

C.美苏全面冷战对峙 D.东欧改革社会剧变

28.下表为20世纪40—90年代取得政治独立国家的数量统计表。据该表可知( )

时间(20世纪) 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代

独立国家(个) 15 9 44 23 7 5

A.亚非拉三洲的反帝斗争走向了联合 B.二战后民族独立运动走向衰落

C.打破了不平等的国际经济政治秩序 D.资本主义殖民体系逐渐瓦解

29.有学者指出:“今天第三世界的积贫积弱、经济依附、社会畸形、文化落后以及各国内部和相互间不断发生的教派纷争、种族屠杀、边界战争等,在相当程度上都是殖民统治留下的创伤。”在此,该学者( )

A.采用了二重证据法 B.做出了历史解释

C.选用了多类型史料 D.坚持了辩证思维

30.近年来美国以各种理由不断“退群”,2017年认为多边贸易协定不符合美国最佳利益,有碍“美国优先”政策,退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP);2017年以“节省资金、敦促改革”为由,再次退出联合国教科文组织;2018年以联合国人权理事会“无法有效保护人权”为由,退出联合国人权理事会等等。这在深层次上最能说明( )

A.世界多极化趋势的发展 B.美国成为逆全球化推手

C.美国大行极端利己主义 D.冷战局面再度出现

二、非选择题(第31题28分,第32题12分,共40分)

31.(28分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

以《共产党宣言》为代表的马克思主义深入推动国际工人运动,极大地改变了人类命运。它直接指导了当时的国际工人运动,深刻影响了尝试建立无产阶级新型国家政权的“巴黎公社”革命;推动产生了世界上一大批工人政党。正是在《宣言》的指导和影响下,国际工人运动风起云涌,迫使资本主义国家不得不进行一定程度的社会改革。由此,西方发达国家从19世纪晚期开始逐步建立社会福利制度,包括工人的医疗保障、失业保险、退休金制度等,使工人阶级和劳动人民的利益得到一定程度的保障。

——摘编自杨金海《〈共产党宣言〉的国际影响与历史贡献》

材料二

十月革命胜利后,俄国在马克思主义基本原则的指引下走上了社会主义道路。十月革命推翻了旧政权,第一次建立起无产阶级的国家政权。在经济上,布尔什维克实行了针对包括银行在内的大型企业的国有化措施,确立了公有制的地位。同时,加强了工人在生产中的监督和管理作用,巩固了工人在生产中的主导地位。十月革命胜利后,列宁坚决同党内外否定共产党领导权的思想作斗争。列宁认为,只有坚持无产阶级的领导,才能帮助无产阶级和劳动群众克服从旧社会中带出来的缺陷和不足,才能决定国家的大政方针,坚定地走社会主义道路。

——摘编自卢迎春《论十月革命对社会主义道路、理论和制度的开创》

材料三

中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路。只要始终不渝走中国特色社会主义道路,我们就一定能够不断实现人民对美好生活的向往,不断推进全体人民共同富裕。

——习近平2022年3月5日在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时的讲话

(1)根据材料一,概述马克思主义在19世纪推动国际工人运动发展和改变人类命运的表现。(10分)

(2)根据材料二,指出十月革命胜利后俄国为走上社会主义道路而采取的措施,并结合所学知识简析十月革命对马克思主义发展的意义。(12分)

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对“必由之路”的认识。(6分)

32.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

在近代史上,每次大的国际战争之后战胜国都要根据自身的利益和实力对比状况召开国际会议、缔结国际协议、重新划分边界与势力范围、安排战后世界秩序从而确定一种新的国际关系格局。例如19世纪初对拿破仓战争之后的维也纳会议与“神圣同盟”、第一次世界大战之后的凡尔赛华盛顿会议和国际联盟等。

——摘编吴于廑、齐世荣主编《世界史现代史编》(下)

根据材料提炼一个观点,并结合所学的世界史知识进行论证。(要求观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰。)

潢川县2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

参考答案

一、选择题(每小题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A D B C D B B A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A B C D C D A B B D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C D A B D C B D B A

二、非选择题(第31题28分,第32题12分,共40分)

31.【答案】(28分)

(1)指导和推动了国际工人运动;深刻影响了“巴黎公社”革命;推动了世界上一大批工人政党的产生;迫使资本主义国家进行一定程度的社会改革;西方发达国家逐步建立社会福利制度。(10分,每点2分)

(2)措施:建立无产阶级的国家政权;确立生产资料公有制;巩固工人阶级的主导地位;确立布尔什维克党在无产阶级国家的领导地位。(8分)

意义:十月革命的胜利,使马克思主义关于科学社会主义从理论变为现实;丰富了马克思主义内涵,开创了社会主义革命道路。(4分)

(3)认识:中国特色社会主义,是中国共产党和中国人民团结的旗帜、奋进的旗帜、胜利的旗帜,是当代中国发展进步的根本方向。(6分,其他合理认识亦可给分)

32.【答案】(12分)

示例:

论题:国际格局是国家实力对比的一种体现。(2分)

评析:第一次世界大战结束后,战胜国分别齐聚巴黎与华盛顿,通过缔结《凡尔赛条约》《四国条约》《九国公约》等条约,宰割战败国,排斥社会主义国家苏联,扩大了美国、日本的实力,以此达到帝国主义重新分割世界、维护战胜国利益的目的。最终建立起存在各种矛盾和弊端的国际秩序。(4分)

第二次世界大战后,盟国在彻底铲除法西斯主义和军国主义后,形成雅尔塔体系。雅尔塔体系是美、英、苏三大国出于对各自利益和现实考虑以及对战后世界安排的长远打算,在进行了长期的讨价还价之后达成的政治交易。如对东欧、巴尔干、中国以及远东其他地区进行安排的时候,既不与当事国协商,也不考虑当事国的利益,体现出大国强权政治的烙印,最终形成了两极对峙的世界格局。(4分)

综上所述,在世界历史的发展过程中,国际关系格局的形成都是各国力量对比、利益博弈的一种体现和反映。(2分)

考生可以有其他不同的观点,如国际战争之后,国际秩序随着各国实力消长变化等,在论证的过程中还可以选取拿破仑战争、维也纳体系、威斯特伐利亚体系、一超多强、多极化趋势等史实,言之有理,且论证有据,逻辑清晰即可。

一、单项选择题(每小题2分,30小题,共60分)

1.有学者研究指出,一战爆发前,很多国家的青年诗人、小说家、艺术家、学生与知识分子争先恐后地报名参战。他们幻想着战争带来的洗礼,认为这场战争是最高的正义、是重获新生的象征,并且都有着自己所坚信的理由而支持战争、投身于战争,甚至献身于战争。学者此番言论意在说明( )

A.战争引发文化教育转型 B.思想狂热助推战争

C.政府利用舆论煽动战争 D.各国矛盾空前激化

2.一战爆发后,法国表示想招募华人到法做工。袁世凯总统府秘书长梁士诒随即提出“明守中立,暗示参加,以工代兵”的构想。中国有识之士主张“以工代兵”旨在( )

A.利用一战提高中国的国际地位 B.推动中国企业扩大海外市场

C.以此达到分散清朝兵力的目的 D.换取同盟国支持袁世凯称帝

3.1891年施里芬出任普鲁士总参谋长,他认为德国在未来的东西两线作战中,必须追求速胜,在战争爆发后应当集中优势兵力迅速打垮法国。下列战役中,使该计划破产的是( )

A.日德兰海战 B.凡尔登战役 C.索姆河战役 D.马恩河战役

4.一战后,战胜国缔结了一系列国际条约,建立了帝国主义的国际新秩序。其中《凡尔赛和约》规定重新划定德国疆界,限制德国军备,德国的全部海外殖民地被瓜分。材料反映出( )

A.一战极大削弱了殖民主义力量 B.强权政治为新的国际冲突埋下了祸根

C.新秩序的建立保证了国际环境的和平 D.以欧洲为中心的格局彻底发生改变

5.2014年7月,“第一次世界大战爆发一百周年国际学术研讨会”在北京召开,与会学者分享了关于一战研究的新视角。下表选取了其中四种新视角,据此判断其研究分别是( )

研究视角 主要观点

视角一 平等的脚步没有跟上自由的步伐;殖民主义的恶性膨胀

视角二 英国在欧洲大陆推行均势政策,法国推行霸权政策,两种大战略的差异导致协约国在战争初期合作但不紧密

视角三 1914年圣诞节,英国士兵和德国士兵在比利时的弗兰德斯地区踢球

视角四 一战为中国民族主义的崛起提供契机

A.影响分析—有关事件—战时政策—起源探究

B.有关事件—起源探究—影响分析—战时政策

C.起源探究—战时政策—有关事件—影响分析

D.战时政策—影响分析—起源探究—有关事件

6.列宁深刻洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义。为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。列宁主义的“创造性”表现为( )

A.帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级社会革命的前夜”

B.“工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政”

C.由于资本主义发展的不平衡规律,俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

D.“社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”

7.1917年4月17日,列宁发表著名的《四月提纲》,重申了将革命推向第二阶段的立场。并指出:既然临时政府不能给人民带来和平,那么推翻资产阶级的临时政府,把政权转到代表工农的苏维埃手中就是理所当然之举。由此可知,《四月提纲》的发表( )

A.提出了和平夺权的方式 B.为俄国革命发展指明了方向

C.解决了紧迫的饥饿问题 D.体现了苏维埃政权的先进性

8.布尔什维克在第四次代表大会通过一个决议。该决议主要提到七点:国有工业仍为国民经济之基础;小工业及手工业应得到充分发展;可以自由出卖其制品及承受定购;苏维埃全力支持人民之日常需要品的生产;自由贸易;废除粮食法定价格,实行市场价格;企业可以出租给私人或外资。由此推知,此时布尔什维克实施的是( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.社会主义工业化 D.农业集体化

9.1920年11月17日,英国王储威尔士亲王访问印度。这位亲王所到之处,商业停业,街道上也空无一人,群众用总罢业来欢迎他。这反映了( )

A.群众响应非暴力不合作运动 B.殖民政府保护王储安全

C.印度无产阶级登上政治舞台 D.民族独立意识开始觉醒

10.一战后,埃及民族主义者要求出席巴黎和会,但遭英国拒绝。受此刺激,埃及民族主义者组织起反对英国统治的斗争,自称华夫脱党。在此推动下,1922年2月,英国宣布终止埃及的保护国地位,撤出英国的行政人员,默认了埃及的独立。埃及的华夫脱党运动( )

A.实现了埃及人民获得独立的愿望 B.抑制了外国资本在埃及的扩张

C.反映了埃及民族独立意识的觉醒 D.促使英国殖民特权被彻底废除

11.1917年制定的《墨西哥合众国宪法》,宣布“国家有权征收或限制私有财产,有权收回一切为外国垄断组织所攫取的土地、矿场和油田……教会不得领有、经营或承典不动产”。由此可知,该宪法( )

A.利于巩固反帝反封建成果 B.指明了社会主义改造方向

C.缺乏全面推行的社会基础 D.蕴含马克思主义理论精髓

12.如图是20世纪30年代美国某一重大改革中的宣传画,如图中文字为:Work Pays America!(工作给美国人带来收入)它反映了美国政府( )

A.鼓励全国复兴工业 B.兴办基础公共工程

C.补贴农业确保物价 D.创办工厂恢复生产

13.英国史学家约翰·惠勒·贝内特指出,“德国的征服国策,英国的绥靖国策,就像两股并行的溪水在奔流,它们将在一个交叉点结合起来,并成了导致第二次世界大战的最重要的因素之一。”这个“交叉点”是( )

A.德国退出国联 B.德国吞并奥地利

C.签订《慕尼黑协定》 D.德国突袭波兰

14.1941年12月,这场空前的大搏斗使全世界约4/5的人口被卷入,从而发展成为一场全球性的战争。这场“大搏斗”所反映的历史事件是( )

A.德国闪击波兰 B.九一八事变 C.苏德战争爆发 D.太平洋战争

15.吴于廑先生评论道:“苏联同纳粹德国划分了势力范围,宰割弱小国家,这玷污了社会主义国家的对外政策,是尤其错误和可耻的。也正是这种出于大国沙文主义的对于国家利益的无止尽追求,最终也让苏联在战争中付出了惨痛的代价。”该材料反映的事件( )

A.鼓舞人们团结一心抗击法西斯侵略 B.是第二次世界大战全面爆发的标志

C.促使世界大战规模进一步扩大 D.导致世界反法西斯同盟的建立

16.有学者认为:“第二次世界大战是主张民族自决和人权自由的一方取得的胜利,这场胜利迅速将那个依靠霸权来实现资本无限积累,依靠战争和掠夺来稳固资本扩张基础的‘帝国主义时代’,连同此前在欧洲资本主义原始积累阶段起过重要作用的殖民政治和殖民统治都淘汰出局了。”这一观点( )

A.强调交战各国战后的社会变化 B.否定了欧洲列强殖民扩张的本质

C.表达了对欧洲国际地位的担忧 D.表明二战冲击了旧有的国际秩序

17.罗斯福战后世界秩序的构想是“世界安全必须建立在通过国际体系行使的美国权力之上”,为让这一构想在意识形态方面对世界上处于水深火热中的民族有吸引力,必须建立一个不如国际货币体系复杂但也不比军事联盟简单的机构。上述构想的核心意图是( )

A.依托联合国操控世界秩序 B.推动民族解放运动的发展

C.通过马歇尔计划控制欧洲 D.确立美元的世界霸主地位

18.1949年12月23日,美国国务院发出《关于台湾的宣传指示》,指出“台湾在政治上、地理上和战略上都是中国的一部分,从历史上看,它是中国的”。1950年1月5日,美国国务卿艾奇逊在一项声明中再次表示“当台湾被作为中国的一个省的时候,没有任何人曾对此提出过法律上的疑难”。美国对中国台湾的认识一定程度上是基于( )

A.中美关系的发展 B.战后国际秩序的安排

C.日本的战败投降 D.中国国际地位的提高

19.二战后,美国以欧洲为战略重点,推行杜鲁门主义、马歇尔计划、建立“北约”“三部曲”;1949年又提出“第四点计划”,利用其经济、技术优势,拉拢亚非拉国家。美国旨在( )

A.与苏联争夺“中间地带” B.服务于自身的战略需要

C.加强国际间的交流合作 D.提升欧洲的经济影响力

20.1964年,第二次不结盟国家首脑会议提出建立“新的和公正的经济秩序”的主张;1974年,第四次不结盟国家首脑会议正式把建立国际经济秩序作为不结盟运动的纲领,并号召不结盟国家要通过有效地行使反对霸权主义的国家主权来巩固他们的独立。这表明不结盟运动( )

A.极大改变了世界政治力量对比 B.彻底终结了美苏对峙的局面

C.有效维护了世界多极化格局 D.冲击了国际政治经济旧秩序

21.1964年,戴高乐领导下的法国冲破美国设置的反华阵线,与中国建交;1966年,法国正式退出北约“军事一体化”机构;1969年,联邦德国社会民主党的勃兰特上台后主张改善与苏联和东欧各国的关系。这能够反映( )

A.美苏两极对峙格局被冲破 B.美苏争霸中美国处于劣势

C.社会主义阵营影响力扩大 D.欧盟崛起挑战了美国霸权

22.下表是西方学者对世界近代政治格局发展变化的分析,据此可知( )

经济与科技重大事件 战争或剧变 新世界格局

地理大发现 三十年战争(1618—1648) 威斯特伐利亚体系

第一次工业革命 拿破仑战争(1803—1815) 维也纳体系

第二次工业革命 第一次世界大战(1914—1918) 凡尔赛—华盛顿体系

经济大危机 第二次世界大战(1939—1945) 雅尔塔体系

第三次科技革命 苏联解体(1991) 多极化趋势加强

A.苏联解体标志着雅尔塔体系的结束 B.战争是推动新世界格局变化的根源

C.政治经济发展不平衡导致战争爆发 D.经济与科技革新推动国际格局演变

23.“蓝领”是对冶炼、纺织、电气等传统产业部门工人的统称。1973~1985年,美国“蓝领”的人数减少了500万,而银行出纳员、饭店旅馆服务员、公共娱乐及卫生保健员的人数却在不断增加。这一现象的产生,主要是因为( )

A.科技革命的迅速发展 B.经济全球化趋势的增强

C.社会运动浪潮的冲击 D.经济“滞胀”现象的持续

24.图3所示研究梳理出的发展主线,最合理的研究主题是( )

A.科学技术的新发展 B.西方福利制度演变

C.雅尔塔体系的演变 D.经济全球化的历程

25.下图是1963年8月在美国华盛顿林肯纪念堂前的一次和平集会。图中演讲者向25万名黑人和白人发表了著名的演讲《我有一个梦想》。下列选项中,属于他“梦想”的是( )

A.废除奴隶贸易 B.实现南北统一 C.争取民族独立 D.取消种族隔离

26.二战后,苏联领导人赫鲁晓夫、勃列日涅夫试图对旧体制进行改革,其共同点在于( )

A.改变了农业、轻工业落后的局面 B.建立了社会主义市场经济体制

C.对计划经济体制进行了一定调整 D.导致了局势失控和国家的解体

27.“同志,您知道斯大林格勒在哪儿吗?我在地图上找不到它了。”“没有了,再也没有了,我们失败了,白匪和资本家再一次骑到了我们的头上,如果你要追随那颗红星,去东方吧,穿越第聂伯河,翻越乌拉尔山脉,西伯利亚平原的尽头,那里还燃烧着星星之火。”“我们保卫了莫斯科,却没有保住苏联。”据此可知,这描述的是( )

A.德国入侵苏联战败 B.苏联解体冷战结束

C.美苏全面冷战对峙 D.东欧改革社会剧变

28.下表为20世纪40—90年代取得政治独立国家的数量统计表。据该表可知( )

时间(20世纪) 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代

独立国家(个) 15 9 44 23 7 5

A.亚非拉三洲的反帝斗争走向了联合 B.二战后民族独立运动走向衰落

C.打破了不平等的国际经济政治秩序 D.资本主义殖民体系逐渐瓦解

29.有学者指出:“今天第三世界的积贫积弱、经济依附、社会畸形、文化落后以及各国内部和相互间不断发生的教派纷争、种族屠杀、边界战争等,在相当程度上都是殖民统治留下的创伤。”在此,该学者( )

A.采用了二重证据法 B.做出了历史解释

C.选用了多类型史料 D.坚持了辩证思维

30.近年来美国以各种理由不断“退群”,2017年认为多边贸易协定不符合美国最佳利益,有碍“美国优先”政策,退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP);2017年以“节省资金、敦促改革”为由,再次退出联合国教科文组织;2018年以联合国人权理事会“无法有效保护人权”为由,退出联合国人权理事会等等。这在深层次上最能说明( )

A.世界多极化趋势的发展 B.美国成为逆全球化推手

C.美国大行极端利己主义 D.冷战局面再度出现

二、非选择题(第31题28分,第32题12分,共40分)

31.(28分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

以《共产党宣言》为代表的马克思主义深入推动国际工人运动,极大地改变了人类命运。它直接指导了当时的国际工人运动,深刻影响了尝试建立无产阶级新型国家政权的“巴黎公社”革命;推动产生了世界上一大批工人政党。正是在《宣言》的指导和影响下,国际工人运动风起云涌,迫使资本主义国家不得不进行一定程度的社会改革。由此,西方发达国家从19世纪晚期开始逐步建立社会福利制度,包括工人的医疗保障、失业保险、退休金制度等,使工人阶级和劳动人民的利益得到一定程度的保障。

——摘编自杨金海《〈共产党宣言〉的国际影响与历史贡献》

材料二

十月革命胜利后,俄国在马克思主义基本原则的指引下走上了社会主义道路。十月革命推翻了旧政权,第一次建立起无产阶级的国家政权。在经济上,布尔什维克实行了针对包括银行在内的大型企业的国有化措施,确立了公有制的地位。同时,加强了工人在生产中的监督和管理作用,巩固了工人在生产中的主导地位。十月革命胜利后,列宁坚决同党内外否定共产党领导权的思想作斗争。列宁认为,只有坚持无产阶级的领导,才能帮助无产阶级和劳动群众克服从旧社会中带出来的缺陷和不足,才能决定国家的大政方针,坚定地走社会主义道路。

——摘编自卢迎春《论十月革命对社会主义道路、理论和制度的开创》

材料三

中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路。只要始终不渝走中国特色社会主义道路,我们就一定能够不断实现人民对美好生活的向往,不断推进全体人民共同富裕。

——习近平2022年3月5日在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时的讲话

(1)根据材料一,概述马克思主义在19世纪推动国际工人运动发展和改变人类命运的表现。(10分)

(2)根据材料二,指出十月革命胜利后俄国为走上社会主义道路而采取的措施,并结合所学知识简析十月革命对马克思主义发展的意义。(12分)

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对“必由之路”的认识。(6分)

32.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

在近代史上,每次大的国际战争之后战胜国都要根据自身的利益和实力对比状况召开国际会议、缔结国际协议、重新划分边界与势力范围、安排战后世界秩序从而确定一种新的国际关系格局。例如19世纪初对拿破仓战争之后的维也纳会议与“神圣同盟”、第一次世界大战之后的凡尔赛华盛顿会议和国际联盟等。

——摘编吴于廑、齐世荣主编《世界史现代史编》(下)

根据材料提炼一个观点,并结合所学的世界史知识进行论证。(要求观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰。)

潢川县2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

参考答案

一、选择题(每小题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A D B C D B B A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A B C D C D A B B D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C D A B D C B D B A

二、非选择题(第31题28分,第32题12分,共40分)

31.【答案】(28分)

(1)指导和推动了国际工人运动;深刻影响了“巴黎公社”革命;推动了世界上一大批工人政党的产生;迫使资本主义国家进行一定程度的社会改革;西方发达国家逐步建立社会福利制度。(10分,每点2分)

(2)措施:建立无产阶级的国家政权;确立生产资料公有制;巩固工人阶级的主导地位;确立布尔什维克党在无产阶级国家的领导地位。(8分)

意义:十月革命的胜利,使马克思主义关于科学社会主义从理论变为现实;丰富了马克思主义内涵,开创了社会主义革命道路。(4分)

(3)认识:中国特色社会主义,是中国共产党和中国人民团结的旗帜、奋进的旗帜、胜利的旗帜,是当代中国发展进步的根本方向。(6分,其他合理认识亦可给分)

32.【答案】(12分)

示例:

论题:国际格局是国家实力对比的一种体现。(2分)

评析:第一次世界大战结束后,战胜国分别齐聚巴黎与华盛顿,通过缔结《凡尔赛条约》《四国条约》《九国公约》等条约,宰割战败国,排斥社会主义国家苏联,扩大了美国、日本的实力,以此达到帝国主义重新分割世界、维护战胜国利益的目的。最终建立起存在各种矛盾和弊端的国际秩序。(4分)

第二次世界大战后,盟国在彻底铲除法西斯主义和军国主义后,形成雅尔塔体系。雅尔塔体系是美、英、苏三大国出于对各自利益和现实考虑以及对战后世界安排的长远打算,在进行了长期的讨价还价之后达成的政治交易。如对东欧、巴尔干、中国以及远东其他地区进行安排的时候,既不与当事国协商,也不考虑当事国的利益,体现出大国强权政治的烙印,最终形成了两极对峙的世界格局。(4分)

综上所述,在世界历史的发展过程中,国际关系格局的形成都是各国力量对比、利益博弈的一种体现和反映。(2分)

考生可以有其他不同的观点,如国际战争之后,国际秩序随着各国实力消长变化等,在论证的过程中还可以选取拿破仑战争、维也纳体系、威斯特伐利亚体系、一超多强、多极化趋势等史实,言之有理,且论证有据,逻辑清晰即可。

同课章节目录