2014-2015学年高中历史必修II人教新课标 第20课 共产主义”到“斯大林模式”+课件(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中历史必修II人教新课标 第20课 共产主义”到“斯大林模式”+课件(共59张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-22 08:43:49 | ||

图片预览

文档简介

课件59张PPT。苏联的社会主义建设第七单元第二十课 从“战时

共产主义”到“斯大林模式”第七单元右图是漫画《片面的经济》。它比较形象地反映了20世纪30年代苏联的国民经济状况。当时,因不断遭受西欧列强的牵制以及吸取一战中的教训,使得苏联领导人都意识到工业化的重要性,斯大林更是带领苏联走出了一条有“苏联特色”的道路。 苏联曾因为走这条道路而一跃成为工业强国,但由于长期发展重工业,轻工业和农业并未跟上发展的步伐,使农业在20世纪中后期停滞不前(连粮食都需要进口),苏联人民的生活水平长时间内并未增长,导致社会矛盾逐渐尖锐,为后来苏联解体埋下了隐患。

那么,苏联的这种“片面经济”是如何形成的?它有什么弊端呢?今天就让我们进入新课的学习,一起来解答这些疑问吧!

●课标要求

(1)了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。

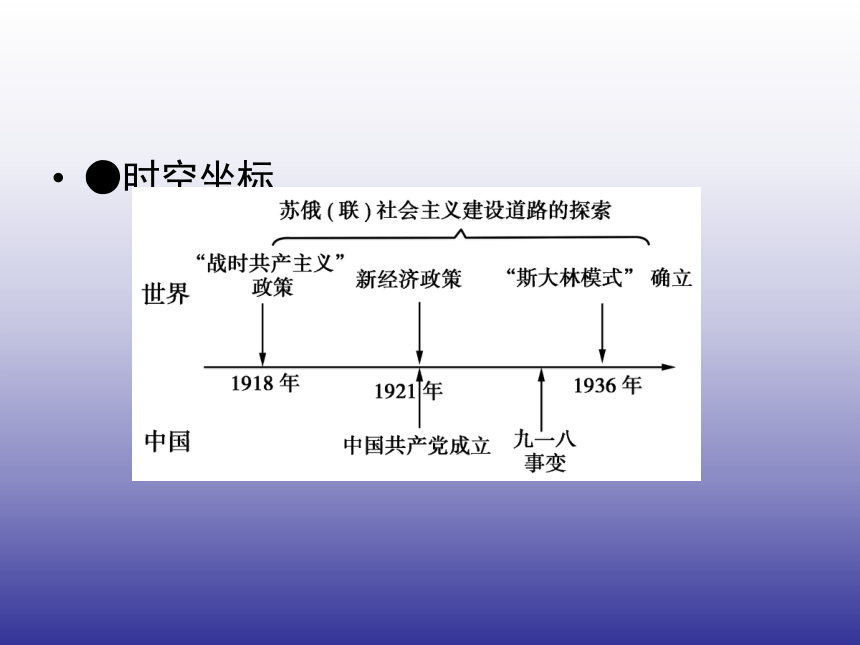

(2)列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。●时空坐标一、“战时共产主义”政策

1.背景:国内外敌对势力企图颠覆新生的苏维埃政权。

2.目的:集中全国的物力、财力,支持红军、战胜敌人。

3.内容

(1)农业:实行____________。

(2)工业:大中小工业企业全部实行________。

(3)贸易:取消________________。

(4)分配:实行普遍义务劳动制。余粮收集制国有化自由贸易

4.评价

(1)积极:最大限度地集中全国的物力、财力,支持红军,取得了国内战争的胜利。

(2)消极:严重损害了农民的利益,违背了经济发展的客观规律,不利于生产的发展。

走出误区:“战时共产主义”政策是苏俄在特定环境下采取的军事性非常措施,适应了战时的需要,具有必要性;同时它又是苏俄直接过渡到共产主义的设想和实践,违背了经济发展规律,不利于生产力发展,具有空想性。

二、新经济政策

1.原因:国内战争结束后,苏俄继续执行“战时共产主义”政策,引发了严重的经济和政治危机。

2.制定:1921年3月,俄共(布)第十次全国代表大会。3.内容

(1)农业:以粮食税代替余粮收集制,剩余的粮食由自己支配。

(2)工业:解除了大部分小企业和一部分中型企业的国有化,允许私人开办小企业;对一些国家暂时无力开发的矿产、森林、油田等,政府以租让的方式让____________经营。

(3)贸易:改变由国家垄断贸易的做法,恢复货币流通和商品交换。

(4)分配:废除________________,实行按劳分配。外国资本家实物分配制4.特点

(1)利用商品货币关系进行社会主义建设。

(2)在以公有制为主导的前提下,允许多种所有制形式的存在。

5.作用

(1)新经济政策的实施,提高了人民的生产积极性,有利于稳定政治形势。

(2)促进了经济的迅速恢复,到1925年,苏联国民经济的恢复工作基本完成。

知识拓展:新经济政策是向社会主义过渡的正确道路,可从两个方面来理解:第一是新经济政策实施的具体措施,利用商品货币关系进行社会主义建设,利用国家资本主义来恢复和发展经济,适应了苏联(俄)国情,符合当时生产力的发展水平,调动了人民生产积极性。第二是新经济政策实施的效果,促进了经济的迅速恢复,起到了巩固工农联盟、稳定政治形势的作用。三、“斯大林模式”

1.背景

(1)________年底苏维埃社会主义共和国联盟正式成立。

(2)1924年初列宁逝世后,斯大林的领导地位逐步确立。

(3)国家经济政策发生变化,____________被逐渐取消。

2.形成过程

(1)社会主义工业化

①目的:迅速增强经济实力和国防力量。

②特点:优先发展___________;由农业和轻工业为重工业的发展提供资金。1922重工业新经济政策(2)农业集体化

①目的:加强对农业的管理,摆脱粮食供应困难。

②过程:把分散的农民组织到集体农庄里,到1937年,超过90%的农户加入集体农庄。

3.特点:在经济体制方面实行单一的公有制,实行高度集中的_____________。计划经济

4.评价

(1)积极作用

①开辟了一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式。在较短的时间里实现了经济的快速发展,苏联迅速实现了__________。

②苏联经济实力的迅速增长,为后来取得反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。工业化 (2)严重弊端

①片面发展重工业,导致________和轻工业长期处于落后状态,人民生活水平提高缓慢。

②国家从农民那里拿走的东西过多,农民的生产积极性不高。

③长期执行计划指令,压制了地方和企业的积极性,阻碍了苏联经济的持续发展。

④这种高度集中的计划经济体制日益僵化,成为以后______________的一个重要原因。农业苏联解体

一、列宁时期,先实行战时共产主义政策,准备直接向社会主义过渡,但超越了生产力发展水平。1921年推行新经济政策,利用市场和商品货币关系促进经济的恢复、发展,巩固了工农联盟,逐步向社会主义过渡

【探究问题】战时共产主义政策实施的背景【探究素材】

材料一 1918年5月,5万多人的捷克斯洛伐克军团在协约国的支持下发动叛乱;从1919年开始,协约国发动三次大规模武装进攻;1919年夏到1920年初,以前沙皇将军邓尼金指挥的白军为主,英法等国派军队参战,从南方向莫斯科发动进攻。

材料二 1918年夏天,苏维埃已被战火包围,红旗只在1/4的国土上飘扬,全国3/5的人口在反革命势力控制之下,8月30日,恐怖分子在莫斯科谋刺列宁,列宁身受重伤。材料三 国内战争爆发后,苏维埃政权失去了粮食和煤炭的主要产地。由于原料缺乏,铁路运输瘫痪,40%的工厂停工。劳动人民忍受着饥饿的折磨,莫斯科和彼得格勒的工人每天只能领到一块面包,有时连这一点食物也得不到。

【探究思路】 由材料一中“协约国发动三次大规模武装进攻”等信息得出结论(1);由材料二中信息“反革命势力控制”得出结论(2);由材料三中信息“失去了粮食和煤炭的主要产地”“40%的工厂停工”“忍受着饥饿的折磨”得出结论(3)。

【探究结论】

(1)外国的武装干涉。

(2)国内反革命叛乱。

(3)粮食严重缺乏,经济极端困难。二、战时共产主义政策与新经济政策的比较

三、全面认识斯大林模式

1.含义:斯大林模式是指斯大林执政时期苏联的社会模式,是对斯大林执政时期苏联社会主义建设的指导理论、体制、政策的统称。其主要内涵是高度集中的政治经济体制。2.形成原因

(1)基本原因:小生产者占优势的社会经济结构,经济、文化落后以及缺乏民主传统。

(2)客观原因:过渡时期阶级斗争激烈,缺乏社会主义建设经验;恢复和发展国民经济对集中人力、物力、财力和加强无产阶级专政的客观要求;帝国主义包围下险恶的国际环境以及战争的危机感等。

(3)思想原因:封建专制残余思想的存在则是个人迷信盛行及个人专断的社会基础。

(4)个人原因:斯大林对党内斗争的错误处理及其理论上的失误等。3.特征

(1)经济方面:实行单一的公有制,取消一切非社会主义经济成分;实行以国家为核心的高度集中的行政命令、计划管理体制;限制商品货币关系的发展,否定价值规律和市场机制的作用,用行政命令甚至粗暴的手段管理经济;实行高积累,多投资,片面发展重工业。

(2)政治方面:权力高度集中,党政不分;忽视民主、法制建设,缺少群众监督,最后形成个人权力的高度集中。

4.教训

(1)经济发展要与本国国情相适应,不能搞教条主义,要依照经济规律进行社会主义建设。

(2)要注意健全社会主义民主和法制。5.影响:它同当时苏联的生产力发展水平是基本适应的,在20世纪30年代苏联大规模集体化和工业化时期发挥了有效的积极作用;但这种体制本身存在着严重的缺陷和弊端,没有解决社会主义民主政治建设和经济运行中的一系列根本问题,阻碍了经济发展和生产力的提高,严重妨碍了社会主义优越性的发挥,为日后苏联和东欧各国经济和政治的发展埋下了隐患。

【解析】 四个选项都是斯大林模式的消极影响,但A、B、D三项是斯大林模式在经济上的表现,C项是斯大林模式在政治上的表现,故选C项。

【答案】 C一、选择题

1.我们把“战时共产主义”政策称为非常时期的非常政策,“非常时期”主要是指苏俄( )

A.退出帝国主义战争

B.生产力水平落后

C.国内外的敌对势力武装干涉

D.遭遇旱灾,粮食匮乏

解析:十月革命胜利后,国内外的敌对势力不甘心失败,它们联合起来武装进攻苏俄,企图把第一个社会主义国家扼杀在摇篮里。

答案:C2.(2014·宁波高一检测)1922年农民契科夫交完粮食税到集市上出售余粮,当地官员的正确态度是( )

A.增加税额 B.放任自由

C.限量交易 D.处以罚款

解析:新经济政策以粮食税代替余粮收集制,规定农民在交纳粮食税后,剩下的粮食由自己支配。

答案:B3.列宁认为,新经济政策是一种用“改良主义的办法”来解决苏维埃国家过渡时期经济发展战略任务的长期性政策。这里的“改良主义”是指( )

A.利用市场关系和资本主义

B.建立巩固的工农政策

C.修改、调整战时共产主义政策

D.壮大社会主义经济成分

解析:本题从新经济政策特点来思考。新经济政策特点是利用商品和市场货币关系来发展壮大社会主义经济,逐步向社会主义过渡。

答案:A4.苏联工业化资金的重要来源是农业。苏联采取的与工业化相配合的重大举措是( )

A.余粮收集制 B.征收粮食税

C.农业集体化 D.农产品自由贸易

解析:根据题干提供的信息和所学史实,与斯大林工业化相配合的是农业集体化,通过农业集体化为工业化建设服务。

答案:C

5.(2014·河北学业水平测试)《大国崛起》中说道:“在世界历史上,还没有任何一个国家如此全面而细致地规划过自己的发展进程,这是苏联人的一个创造。在那个时代,所有的生产、运输、销售都由国家计划安排。……对于苏联而言,它未来几十年的兴衰都和这种高度集中的指令性计划经济联系在了一起。”其评价的是( )A.“战时共产主义”政策

B.新经济政策

C.苏联的工业化

D.斯大林模式

解析:材料评价的是高度集中的计划经济体制,这是斯大林模式在经济方面的内容。

答案:D二、非选择题

6.阅读下列材料,回答问题。

材料一 列宁在俄国十月革命胜利后提出:“在一些大国的无产阶级革命还没有到来以前,经济关系或经济体制类型即为上面实行集中,下面实行农民的自由贸易。”在1922年他还指出:“每当我写到新经济政策问题时,我总要引用我1918年那篇《论国家资本主义》的文章。这曾不止一次地引起某些青年同志的怀疑。但他们的怀疑主要是在抽象的政治方面。他们觉得,生产资料属于工人阶级,国家政权也属于工人阶级,这样的制度就不能叫做国家资本主义。国家资本主义不可能高于我国当前的经济制度。”材料二 关于斯大林经济模式的漫画

材料三 北大俄罗斯研究中心常务副主任黄宗良说:“从中共十一届三中全会之后,中国共产党一步步克服了苏联模式的弊端,形成了我们自己的东西,现在也可以说形成了跟苏联模式不同的另一种社会主义模式,也就是中国特色社会主义。”(1)依据材料和所学知识.归纳苏俄制定新经济政策的理论基础及“战时共产主义”政策与新经济政策的最大区别。

(2)依据材料二和所学知识,概述斯大林经济模式的突出特点及其局限性。

(3)材料三中,中国“跟苏联模式不同的另一种社会主义模式”体现出实践特色、民族特色、时代特色。在20世纪80年代末到90年代初改革开放面临新考验的关键时刻,中国社会主义建设的“实践特色”有何突出体现?解析:第(1)问,结合材料知识,制定新经济政策的理论基础是1918年列宁关于社会主义建设的理论原则;两者最大的区别在于是否利用市场与商品货币关系来建设社会主义,前者是直接过渡,而后者是间接过渡。第(2)问,斯大林模式是高度集中的政治经济体制,用行政命令的方式来指导经济,国家统管统筹,经济建设优先发展重工业,牺牲农业、农民的利益来支持工业化的发展,造成农、轻、重比例失调。第(3)问,抓住时间、背景信息,列举重要史实即可。答案:(1)①理论基础:1918年列宁制定的建设社会主义的理论原则;②最大区别:前者设想越过资本主义直接过渡到社会主义,后者则利用资本主义,通过市场渐进地过渡到社会主义。

(2)依靠行政手段干预经济发展,压制了地方和企业的积极性;片面发展重工业,导致经济结构比例严重失调。

(3)邓小平发表“南方谈话”,党的十四大明确提出建立社会主义市场经济体制的改革目标。1.(2014·安徽文综,4分)列宁指出:“在经济战线上,由于我们企图过渡到共产主义,到 1921年春天我们就遭到了严重的失败。”此“严重的失败”的主要原因是( )

A.苏维埃政权农业税过重

B.苏俄政策严重脱离现实

C.分配领域的实物配给制

D.苏俄敌对势力十分强大解析:本题考查“战时共产主义”政策,意在考查学生运用所学知识解读历史现象的能力。由“我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭到了严重的失败”可知,题干材料强调“战时共产主义”政策给苏俄带来了严重的经济政治危机。“战时共产主义”政策违背了客观经济规律,损害了工农利益,严重脱离了苏俄现实,故B项正确。

答案:B2.(2014·江苏,3分)下表据《一个大国的崛起与崩溃》相关内容编制。阅读该表,造成苏俄(联)农民年平均税款变化的主要原因是( )A.余粮收集制的推行 B.固定粮食税的实施

C.实物配给制的废除 D.农业集体化的实现

解析:本题考查苏俄(联)的新经济政策,旨在考查学生读取表格信息并调用所学知识分析问题的能力。根据表格中的时间“1921年”、表格中平均税款数据的不断下降及所学知识可知,苏俄此时实行的是新经济政策,该政策以固定的粮食税代替过去的余粮收集制,故本题选择B项。A项属于“战时共产主义”政策;C项说法错误;D项属于斯大林时期的政策。

答案:B3.(2014·新课标全国文综Ⅰ,4分)1928年,苏联按照国家计划在乌拉尔地区建设两个钾矿矿井,一个由苏联自主建设,一个由德国公司负责。这反映出苏联在工业化初期( )

A.缺少基本的技术基础

B.突破了计划经济指令的制约

C.依赖外资建设重工业

D.采用新经济政策的某些做法解析:本题考查苏联工业化和新经济政策的相关内容,意在考查学生调动和运用所学知识分析材料的能力。依据材料信息可知,1928年的工业化初期,苏联在乌拉尔地区建设的两个钾矿矿井中,一个由苏联自主建设,一个由德国公司承建,这体现的是利用外国资本主义发展社会主义经济,这和新经济政策的做法是一脉相承的,故选D项。A项在材料中反映不出来,也不符合史实;B项错误,因为此时的苏联正在迈向高度集中的计划经济体制;C项错在“依赖”上,实际上苏联对外资的利用有限。

答案:D

共产主义”到“斯大林模式”第七单元右图是漫画《片面的经济》。它比较形象地反映了20世纪30年代苏联的国民经济状况。当时,因不断遭受西欧列强的牵制以及吸取一战中的教训,使得苏联领导人都意识到工业化的重要性,斯大林更是带领苏联走出了一条有“苏联特色”的道路。 苏联曾因为走这条道路而一跃成为工业强国,但由于长期发展重工业,轻工业和农业并未跟上发展的步伐,使农业在20世纪中后期停滞不前(连粮食都需要进口),苏联人民的生活水平长时间内并未增长,导致社会矛盾逐渐尖锐,为后来苏联解体埋下了隐患。

那么,苏联的这种“片面经济”是如何形成的?它有什么弊端呢?今天就让我们进入新课的学习,一起来解答这些疑问吧!

●课标要求

(1)了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。

(2)列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。●时空坐标一、“战时共产主义”政策

1.背景:国内外敌对势力企图颠覆新生的苏维埃政权。

2.目的:集中全国的物力、财力,支持红军、战胜敌人。

3.内容

(1)农业:实行____________。

(2)工业:大中小工业企业全部实行________。

(3)贸易:取消________________。

(4)分配:实行普遍义务劳动制。余粮收集制国有化自由贸易

4.评价

(1)积极:最大限度地集中全国的物力、财力,支持红军,取得了国内战争的胜利。

(2)消极:严重损害了农民的利益,违背了经济发展的客观规律,不利于生产的发展。

走出误区:“战时共产主义”政策是苏俄在特定环境下采取的军事性非常措施,适应了战时的需要,具有必要性;同时它又是苏俄直接过渡到共产主义的设想和实践,违背了经济发展规律,不利于生产力发展,具有空想性。

二、新经济政策

1.原因:国内战争结束后,苏俄继续执行“战时共产主义”政策,引发了严重的经济和政治危机。

2.制定:1921年3月,俄共(布)第十次全国代表大会。3.内容

(1)农业:以粮食税代替余粮收集制,剩余的粮食由自己支配。

(2)工业:解除了大部分小企业和一部分中型企业的国有化,允许私人开办小企业;对一些国家暂时无力开发的矿产、森林、油田等,政府以租让的方式让____________经营。

(3)贸易:改变由国家垄断贸易的做法,恢复货币流通和商品交换。

(4)分配:废除________________,实行按劳分配。外国资本家实物分配制4.特点

(1)利用商品货币关系进行社会主义建设。

(2)在以公有制为主导的前提下,允许多种所有制形式的存在。

5.作用

(1)新经济政策的实施,提高了人民的生产积极性,有利于稳定政治形势。

(2)促进了经济的迅速恢复,到1925年,苏联国民经济的恢复工作基本完成。

知识拓展:新经济政策是向社会主义过渡的正确道路,可从两个方面来理解:第一是新经济政策实施的具体措施,利用商品货币关系进行社会主义建设,利用国家资本主义来恢复和发展经济,适应了苏联(俄)国情,符合当时生产力的发展水平,调动了人民生产积极性。第二是新经济政策实施的效果,促进了经济的迅速恢复,起到了巩固工农联盟、稳定政治形势的作用。三、“斯大林模式”

1.背景

(1)________年底苏维埃社会主义共和国联盟正式成立。

(2)1924年初列宁逝世后,斯大林的领导地位逐步确立。

(3)国家经济政策发生变化,____________被逐渐取消。

2.形成过程

(1)社会主义工业化

①目的:迅速增强经济实力和国防力量。

②特点:优先发展___________;由农业和轻工业为重工业的发展提供资金。1922重工业新经济政策(2)农业集体化

①目的:加强对农业的管理,摆脱粮食供应困难。

②过程:把分散的农民组织到集体农庄里,到1937年,超过90%的农户加入集体农庄。

3.特点:在经济体制方面实行单一的公有制,实行高度集中的_____________。计划经济

4.评价

(1)积极作用

①开辟了一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式。在较短的时间里实现了经济的快速发展,苏联迅速实现了__________。

②苏联经济实力的迅速增长,为后来取得反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。工业化 (2)严重弊端

①片面发展重工业,导致________和轻工业长期处于落后状态,人民生活水平提高缓慢。

②国家从农民那里拿走的东西过多,农民的生产积极性不高。

③长期执行计划指令,压制了地方和企业的积极性,阻碍了苏联经济的持续发展。

④这种高度集中的计划经济体制日益僵化,成为以后______________的一个重要原因。农业苏联解体

一、列宁时期,先实行战时共产主义政策,准备直接向社会主义过渡,但超越了生产力发展水平。1921年推行新经济政策,利用市场和商品货币关系促进经济的恢复、发展,巩固了工农联盟,逐步向社会主义过渡

【探究问题】战时共产主义政策实施的背景【探究素材】

材料一 1918年5月,5万多人的捷克斯洛伐克军团在协约国的支持下发动叛乱;从1919年开始,协约国发动三次大规模武装进攻;1919年夏到1920年初,以前沙皇将军邓尼金指挥的白军为主,英法等国派军队参战,从南方向莫斯科发动进攻。

材料二 1918年夏天,苏维埃已被战火包围,红旗只在1/4的国土上飘扬,全国3/5的人口在反革命势力控制之下,8月30日,恐怖分子在莫斯科谋刺列宁,列宁身受重伤。材料三 国内战争爆发后,苏维埃政权失去了粮食和煤炭的主要产地。由于原料缺乏,铁路运输瘫痪,40%的工厂停工。劳动人民忍受着饥饿的折磨,莫斯科和彼得格勒的工人每天只能领到一块面包,有时连这一点食物也得不到。

【探究思路】 由材料一中“协约国发动三次大规模武装进攻”等信息得出结论(1);由材料二中信息“反革命势力控制”得出结论(2);由材料三中信息“失去了粮食和煤炭的主要产地”“40%的工厂停工”“忍受着饥饿的折磨”得出结论(3)。

【探究结论】

(1)外国的武装干涉。

(2)国内反革命叛乱。

(3)粮食严重缺乏,经济极端困难。二、战时共产主义政策与新经济政策的比较

三、全面认识斯大林模式

1.含义:斯大林模式是指斯大林执政时期苏联的社会模式,是对斯大林执政时期苏联社会主义建设的指导理论、体制、政策的统称。其主要内涵是高度集中的政治经济体制。2.形成原因

(1)基本原因:小生产者占优势的社会经济结构,经济、文化落后以及缺乏民主传统。

(2)客观原因:过渡时期阶级斗争激烈,缺乏社会主义建设经验;恢复和发展国民经济对集中人力、物力、财力和加强无产阶级专政的客观要求;帝国主义包围下险恶的国际环境以及战争的危机感等。

(3)思想原因:封建专制残余思想的存在则是个人迷信盛行及个人专断的社会基础。

(4)个人原因:斯大林对党内斗争的错误处理及其理论上的失误等。3.特征

(1)经济方面:实行单一的公有制,取消一切非社会主义经济成分;实行以国家为核心的高度集中的行政命令、计划管理体制;限制商品货币关系的发展,否定价值规律和市场机制的作用,用行政命令甚至粗暴的手段管理经济;实行高积累,多投资,片面发展重工业。

(2)政治方面:权力高度集中,党政不分;忽视民主、法制建设,缺少群众监督,最后形成个人权力的高度集中。

4.教训

(1)经济发展要与本国国情相适应,不能搞教条主义,要依照经济规律进行社会主义建设。

(2)要注意健全社会主义民主和法制。5.影响:它同当时苏联的生产力发展水平是基本适应的,在20世纪30年代苏联大规模集体化和工业化时期发挥了有效的积极作用;但这种体制本身存在着严重的缺陷和弊端,没有解决社会主义民主政治建设和经济运行中的一系列根本问题,阻碍了经济发展和生产力的提高,严重妨碍了社会主义优越性的发挥,为日后苏联和东欧各国经济和政治的发展埋下了隐患。

【解析】 四个选项都是斯大林模式的消极影响,但A、B、D三项是斯大林模式在经济上的表现,C项是斯大林模式在政治上的表现,故选C项。

【答案】 C一、选择题

1.我们把“战时共产主义”政策称为非常时期的非常政策,“非常时期”主要是指苏俄( )

A.退出帝国主义战争

B.生产力水平落后

C.国内外的敌对势力武装干涉

D.遭遇旱灾,粮食匮乏

解析:十月革命胜利后,国内外的敌对势力不甘心失败,它们联合起来武装进攻苏俄,企图把第一个社会主义国家扼杀在摇篮里。

答案:C2.(2014·宁波高一检测)1922年农民契科夫交完粮食税到集市上出售余粮,当地官员的正确态度是( )

A.增加税额 B.放任自由

C.限量交易 D.处以罚款

解析:新经济政策以粮食税代替余粮收集制,规定农民在交纳粮食税后,剩下的粮食由自己支配。

答案:B3.列宁认为,新经济政策是一种用“改良主义的办法”来解决苏维埃国家过渡时期经济发展战略任务的长期性政策。这里的“改良主义”是指( )

A.利用市场关系和资本主义

B.建立巩固的工农政策

C.修改、调整战时共产主义政策

D.壮大社会主义经济成分

解析:本题从新经济政策特点来思考。新经济政策特点是利用商品和市场货币关系来发展壮大社会主义经济,逐步向社会主义过渡。

答案:A4.苏联工业化资金的重要来源是农业。苏联采取的与工业化相配合的重大举措是( )

A.余粮收集制 B.征收粮食税

C.农业集体化 D.农产品自由贸易

解析:根据题干提供的信息和所学史实,与斯大林工业化相配合的是农业集体化,通过农业集体化为工业化建设服务。

答案:C

5.(2014·河北学业水平测试)《大国崛起》中说道:“在世界历史上,还没有任何一个国家如此全面而细致地规划过自己的发展进程,这是苏联人的一个创造。在那个时代,所有的生产、运输、销售都由国家计划安排。……对于苏联而言,它未来几十年的兴衰都和这种高度集中的指令性计划经济联系在了一起。”其评价的是( )A.“战时共产主义”政策

B.新经济政策

C.苏联的工业化

D.斯大林模式

解析:材料评价的是高度集中的计划经济体制,这是斯大林模式在经济方面的内容。

答案:D二、非选择题

6.阅读下列材料,回答问题。

材料一 列宁在俄国十月革命胜利后提出:“在一些大国的无产阶级革命还没有到来以前,经济关系或经济体制类型即为上面实行集中,下面实行农民的自由贸易。”在1922年他还指出:“每当我写到新经济政策问题时,我总要引用我1918年那篇《论国家资本主义》的文章。这曾不止一次地引起某些青年同志的怀疑。但他们的怀疑主要是在抽象的政治方面。他们觉得,生产资料属于工人阶级,国家政权也属于工人阶级,这样的制度就不能叫做国家资本主义。国家资本主义不可能高于我国当前的经济制度。”材料二 关于斯大林经济模式的漫画

材料三 北大俄罗斯研究中心常务副主任黄宗良说:“从中共十一届三中全会之后,中国共产党一步步克服了苏联模式的弊端,形成了我们自己的东西,现在也可以说形成了跟苏联模式不同的另一种社会主义模式,也就是中国特色社会主义。”(1)依据材料和所学知识.归纳苏俄制定新经济政策的理论基础及“战时共产主义”政策与新经济政策的最大区别。

(2)依据材料二和所学知识,概述斯大林经济模式的突出特点及其局限性。

(3)材料三中,中国“跟苏联模式不同的另一种社会主义模式”体现出实践特色、民族特色、时代特色。在20世纪80年代末到90年代初改革开放面临新考验的关键时刻,中国社会主义建设的“实践特色”有何突出体现?解析:第(1)问,结合材料知识,制定新经济政策的理论基础是1918年列宁关于社会主义建设的理论原则;两者最大的区别在于是否利用市场与商品货币关系来建设社会主义,前者是直接过渡,而后者是间接过渡。第(2)问,斯大林模式是高度集中的政治经济体制,用行政命令的方式来指导经济,国家统管统筹,经济建设优先发展重工业,牺牲农业、农民的利益来支持工业化的发展,造成农、轻、重比例失调。第(3)问,抓住时间、背景信息,列举重要史实即可。答案:(1)①理论基础:1918年列宁制定的建设社会主义的理论原则;②最大区别:前者设想越过资本主义直接过渡到社会主义,后者则利用资本主义,通过市场渐进地过渡到社会主义。

(2)依靠行政手段干预经济发展,压制了地方和企业的积极性;片面发展重工业,导致经济结构比例严重失调。

(3)邓小平发表“南方谈话”,党的十四大明确提出建立社会主义市场经济体制的改革目标。1.(2014·安徽文综,4分)列宁指出:“在经济战线上,由于我们企图过渡到共产主义,到 1921年春天我们就遭到了严重的失败。”此“严重的失败”的主要原因是( )

A.苏维埃政权农业税过重

B.苏俄政策严重脱离现实

C.分配领域的实物配给制

D.苏俄敌对势力十分强大解析:本题考查“战时共产主义”政策,意在考查学生运用所学知识解读历史现象的能力。由“我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭到了严重的失败”可知,题干材料强调“战时共产主义”政策给苏俄带来了严重的经济政治危机。“战时共产主义”政策违背了客观经济规律,损害了工农利益,严重脱离了苏俄现实,故B项正确。

答案:B2.(2014·江苏,3分)下表据《一个大国的崛起与崩溃》相关内容编制。阅读该表,造成苏俄(联)农民年平均税款变化的主要原因是( )A.余粮收集制的推行 B.固定粮食税的实施

C.实物配给制的废除 D.农业集体化的实现

解析:本题考查苏俄(联)的新经济政策,旨在考查学生读取表格信息并调用所学知识分析问题的能力。根据表格中的时间“1921年”、表格中平均税款数据的不断下降及所学知识可知,苏俄此时实行的是新经济政策,该政策以固定的粮食税代替过去的余粮收集制,故本题选择B项。A项属于“战时共产主义”政策;C项说法错误;D项属于斯大林时期的政策。

答案:B3.(2014·新课标全国文综Ⅰ,4分)1928年,苏联按照国家计划在乌拉尔地区建设两个钾矿矿井,一个由苏联自主建设,一个由德国公司负责。这反映出苏联在工业化初期( )

A.缺少基本的技术基础

B.突破了计划经济指令的制约

C.依赖外资建设重工业

D.采用新经济政策的某些做法解析:本题考查苏联工业化和新经济政策的相关内容,意在考查学生调动和运用所学知识分析材料的能力。依据材料信息可知,1928年的工业化初期,苏联在乌拉尔地区建设的两个钾矿矿井中,一个由苏联自主建设,一个由德国公司承建,这体现的是利用外国资本主义发展社会主义经济,这和新经济政策的做法是一脉相承的,故选D项。A项在材料中反映不出来,也不符合史实;B项错误,因为此时的苏联正在迈向高度集中的计划经济体制;C项错在“依赖”上,实际上苏联对外资的利用有限。

答案:D

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势