湖北省云学新高考联盟学校2023-2024学年高二上学期10月联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省云学新高考联盟学校2023-2024学年高二上学期10月联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 774.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-25 11:40:00 | ||

图片预览

文档简介

湖北省云学新高考联盟学校2023-2024学年高二上学期10月联考

历史试卷

考试时间:2023年1 0月1 8日 10:30~11:45 时长:75分钟 满分:100分

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

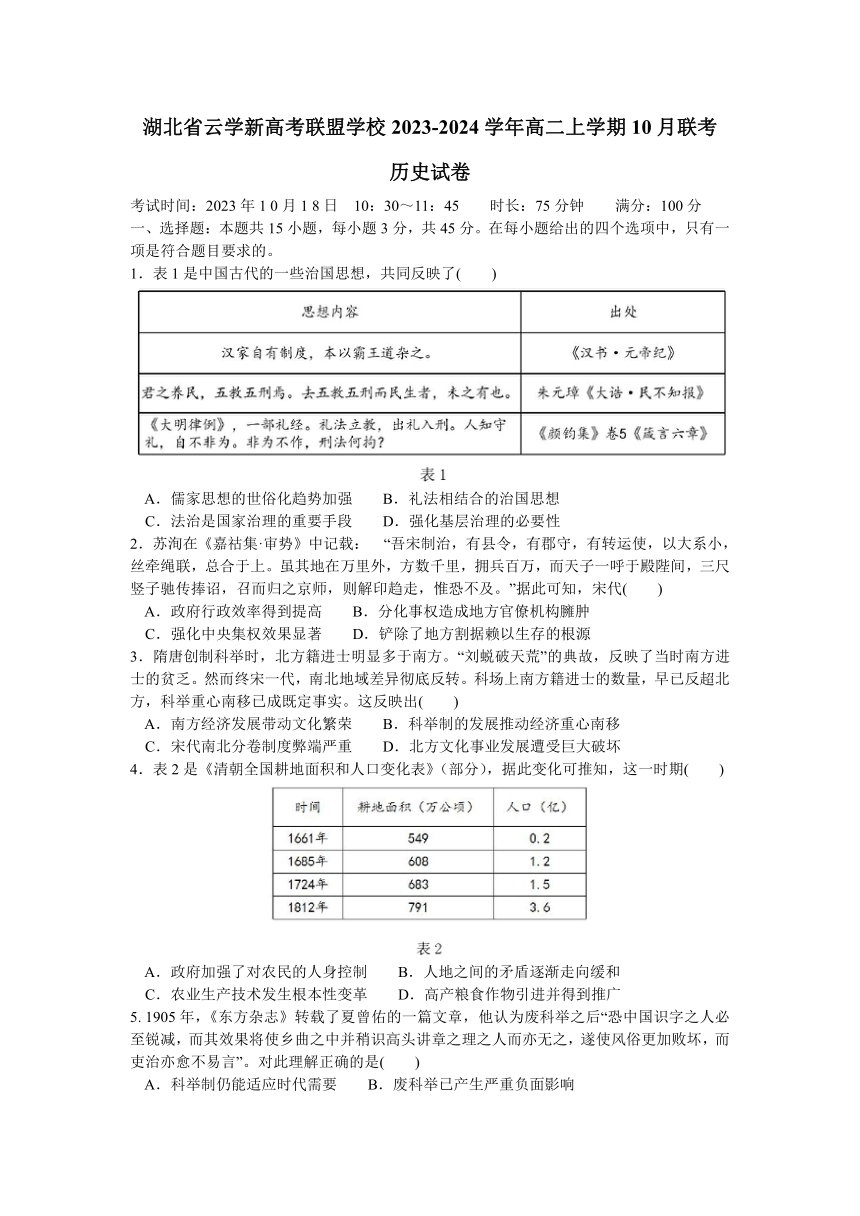

1.表1是中国古代的一些治国思想,共同反映了( )

A.儒家思想的世俗化趋势加强 B.礼法相结合的治国思想

C.法治是国家治理的重要手段 D.强化基层治理的必要性

2.苏洵在《嘉祜集·审势》中记载: “吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。”据此可知,宋代( )

A.政府行政效率得到提高 B.分化事权造成地方官僚机构臃肿

C.强化中央集权效果显著 D.铲除了地方割据赖以生存的根源

3.隋唐创制科举时,北方籍进士明显多于南方。“刘蜕破天荒”的典故,反映了当时南方进士的贫乏。然而终宋一代,南北地域差异彻底反转。科场上南方籍进士的数量,早已反超北方,科举重心南移已成既定事实。这反映出( )

A.南方经济发展带动文化繁荣 B.科举制的发展推动经济重心南移

C.宋代南北分卷制度弊端严重 D.北方文化事业发展遭受巨大破坏

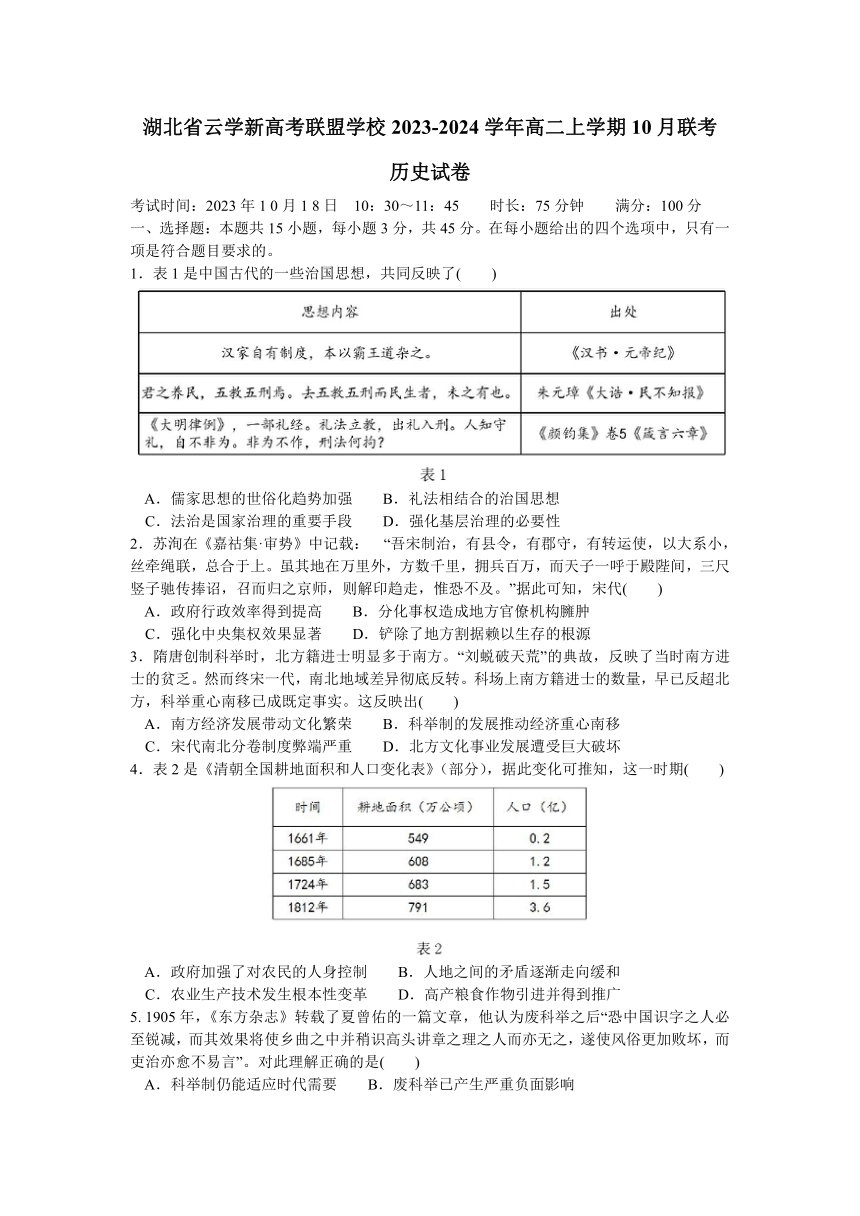

4.表2是《清朝全国耕地面积和人口变化表》(部分),据此变化可推知,这一时期( )

A.政府加强了对农民的人身控制 B.人地之间的矛盾逐渐走向缓和

C.农业生产技术发生根本性变革 D.高产粮食作物引进并得到推广

5. 1905年,《东方杂志》转载了夏曾佑的一篇文章,他认为废科举之后“恐中国识字之人必至锐减,而其效果将使乡曲之中并稍识高头讲章之理之人而亦无之,遂使风俗更加败坏,而吏治亦愈不易言”。对此理解正确的是( )

A.科举制仍能适应时代需要 B.废科举已产生严重负面影响

C.新式教育的发展存在阻力 D.该杂志社赞成夏曾佑的观点

6. 1928年10月,国民党中央执行委员会常务会议通过《训政纲领》,强调“依照总理建国大纲所定选举、罢免、创制、复决四种政权,应训练国民逐渐行使,以立宪政之基础。……治权之行政、立法、司法、考试、监察五项,付托于国民政府总揽而执行之,以立宪政时期民选政府之基础”。据此可知( )

A.国共合作推动民主政治发展 B. 《训政纲领》融合了中外政治思想

C.国民党积极践行新三民主义 D.国民政府已真正完成了国家统一

7. 1978年10月,美国通用汽车公司董事长汤姆斯·墨菲率代表团访华,与中方洽谈合作事宜。在谈判中,美方提出一个中方从未听过的词汇“joint venture”并解释为“合资经营”。中方对此感到新鲜有趣,但又认为,尽管对方说的有道理,但实际上是不可能的。据此可知( )

A.对外开放在艰难中起步 B.“左”倾思想影响依然存在

C.经济体制改革阻力重重 D.中美正式建交推动经济交流

8.印加帝国修建了完善的道路系统,形成了以首都为核心的庞大交通网。信使“飞毛腿”在这些道路沿途驿站接力传送,用最快的速度把口信传递至全国各地。印加帝国的驿传系统旨在( )

A.满足君主的扩张需求 B.加强国内外经济联系

C.完善全国的道路系统 D.维护帝国的社会稳定

9. 1543年,《天体运行论》发表,印刷商由于对“日心说”观点感到不安,便把哥白尼为该书所写的前言改成了:事实上,地球是静止的,假设地球围绕太阳运转也只是为了使书中的计算变得简单。这反映出 ( )

A.宗教戒律束缚人性自由 B.“日心说”缺乏科学理论支撑

C.封建神学阻碍思想解放 D.宗教改革推动了近代科学发展

10. 1896年举办的德意志帝国博览会,从人种、居住形式、生活方式、语言文化等方面为市民提供了一个览观非洲社会的万花筒。1899年,政府还将柏林的两条街道分别命名为多哥街和喀麦隆街。德国政府的这些举措意在( )

A.缓和与殖民地间的矛盾 B.树立热爱和平的良好形象

C.加强同非洲的文化交流 D.营造对外扩张的社会氛围

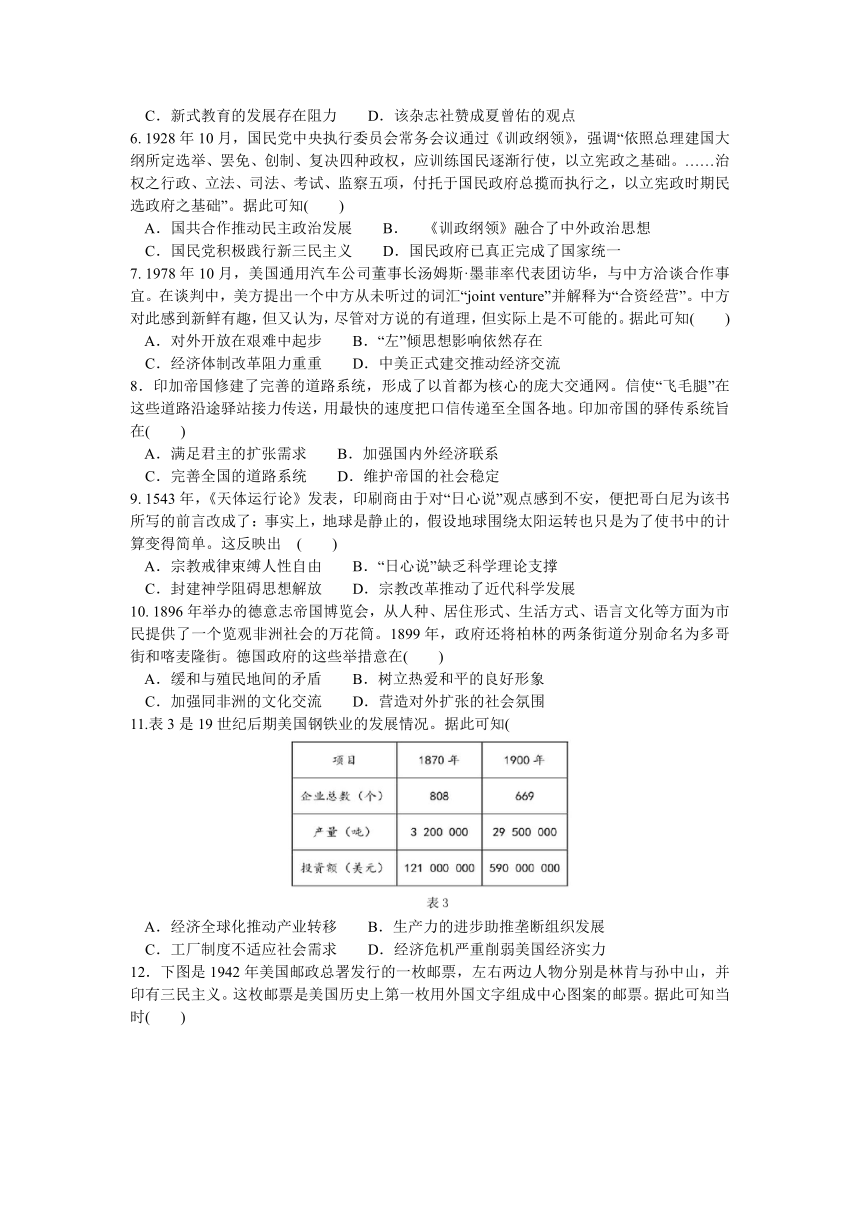

11.表3是19世纪后期美国钢铁业的发展情况。据此可知(

A.经济全球化推动产业转移 B.生产力的进步助推垄断组织发展

C.工厂制度不适应社会需求 D.经济危机严重削弱美国经济实力

12.下图是1942年美国邮政总署发行的一枚邮票,左右两边人物分别是林肯与孙中山,并印有三民主义。这枚邮票是美国历史上第一枚用外国文字组成中心图案的邮票。据此可知当时( )

A.中国综合国力显著增强 B.美国社会已认可三民主义

C.世界反法西斯同盟形成 D.中国战场的抗战得到肯定

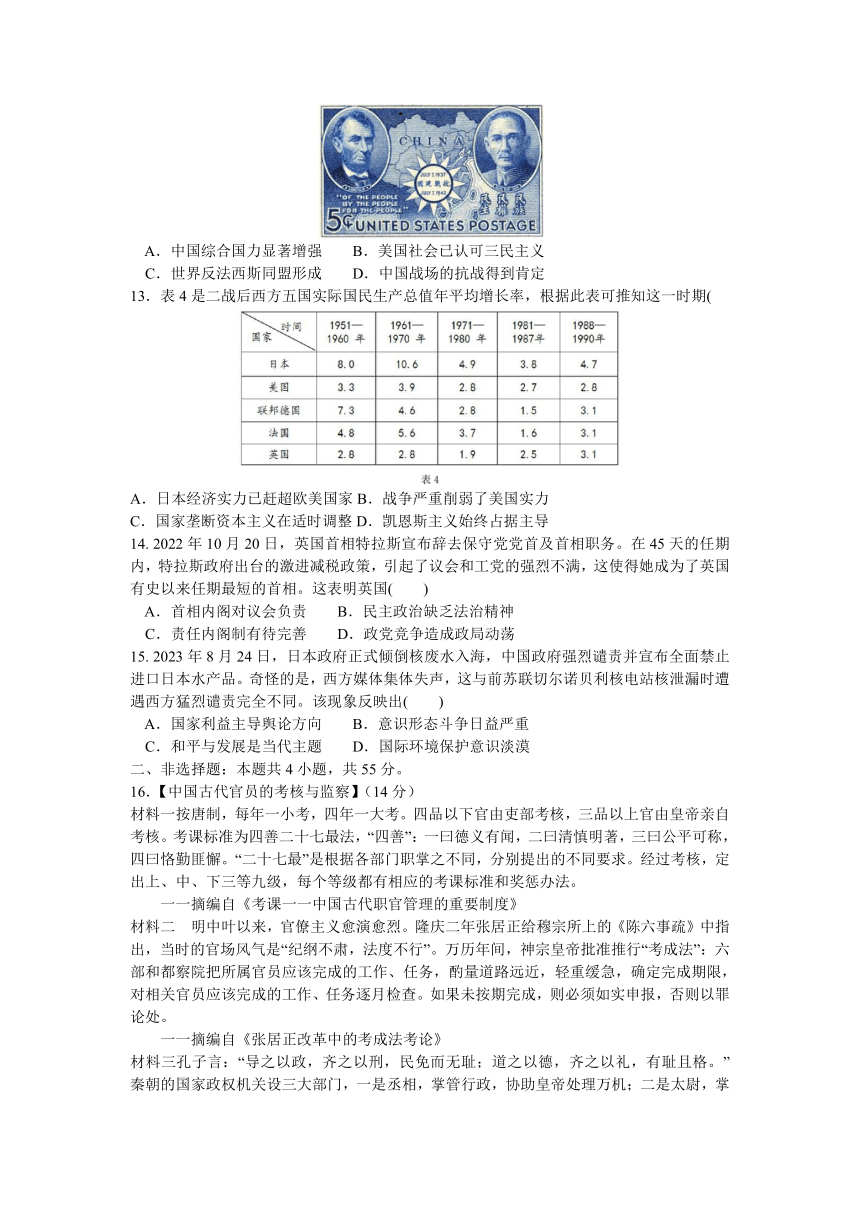

13.表4是二战后西方五国实际国民生产总值年平均增长率,根据此表可推知这一时期(

A.日本经济实力已赶超欧美国家B.战争严重削弱了美国实力

C.国家垄断资本主义在适时调整D.凯恩斯主义始终占据主导

14. 2022年10月20日,英国首相特拉斯宣布辞去保守党党首及首相职务。在45天的任期内,特拉斯政府出台的激进减税政策,引起了议会和工党的强烈不满,这使得她成为了英国有史以来任期最短的首相。这表明英国( )

A.首相内阁对议会负责 B.民主政治缺乏法治精神

C.责任内阁制有待完善 D.政党竞争造成政局动荡

15. 2023年8月24日,日本政府正式倾倒核废水入海,中国政府强烈谴责并宣布全面禁止进口日本水产品。奇怪的是,西方媒体集体失声,这与前苏联切尔诺贝利核电站核泄漏时遭遇西方猛烈谴责完全不同。该现象反映出( )

A.国家利益主导舆论方向 B.意识形态斗争日益严重

C.和平与发展是当代主题 D.国际环境保护意识淡漠

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【中国古代官员的考核与监察】(14分)

材料一按唐制,每年一小考,四年一大考。四品以下官由吏部考核,三品以上官由皇帝亲自考核。考课标准为四善二十七最法,“四善”:一曰德义有闻,二曰清慎明著,三曰公平可称,四曰恪勤匪懈。“二十七最”是根据各部门职掌之不同,分别提出的不同要求。经过考核,定出上、中、下三等九级,每个等级都有相应的考课标准和奖惩办法。

一一摘编自《考课一一中国古代职官管理的重要制度》

材料二 明中叶以来,官僚主义愈演愈烈。隆庆二年张居正给穆宗所上的《陈六事疏》中指出,当时的官场风气是“纪纲不肃,法度不行”。万历年间,神宗皇帝批准推行“考成法”:六部和都察院把所属官员应该完成的工作、任务,酌量道路远近,轻重缓急,确定完成期限,对相关官员应该完成的工作、任务逐月检查。如果未按期完成,则必须如实申报,否则以罪论处。

一一摘编自《张居正改革中的考成法考论》

材料三孔子言:“导之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”秦朝的国家政权机关设三大部门,一是丞相,掌管行政,协助皇帝处理万机;二是太尉,掌管军事;三是御史大夫,掌监察。康熙告谕大臣: “朕观自古帝王,于不肖大臣,正法者颇多。今设有贪污之臣,朕得其实,亦必置之重典”。

一一摘编自《历数中国古代反腐败措施》

(1)根据材料一并结合所学,概括唐代考课制的特点。 (6分)

(2)根据材料二、三,概括中国古代整顿吏治的主要手段,根据三则材料并结合所学谈谈你的认识。(8分)

17. 【西方国家政治制度的演变】(14分)

材料一德意志皇帝亨利四世在同教皇的斗争中失利,被教皇开除教籍,国内诸侯乘机反叛。1077年1月,亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”,才获得教皇的赦免。这就是“卡诺莎之辱”,又称”卡诺莎晋见”。

材料二从1529年开始,亨利八世接连颁布了一系列改革教会的法令,规定教会立法必须经国王批准方可生效,教会向罗马教廷缴纳的年贡改交国库……1534年,英国议会通过“至尊法案”,规定国王为英国教会最高首脑,教皇无权干涉英国教会事务,进一步打击了教会势力。宗教改革后的英国基督教称为英国国教,英国国教会是英国民族教会,必须服从国王的意志和国家的法令,成为封建专制统治的工具。

材料三现代英国君主立宪制度是君主制、贵族制与民主制三者融为一体的混合物,它的主要特点是虽然保留了君主,但由议会掌权,以议会内阁制为核心。在这一政治模式下,真正掌握国家实权的是代议制政府;国王不仅“临朝不理政”,而且游离于党派政治纷争之外,无权废除任何法律。

一一以上材料均选自人教版《中学历史教材》

(1)根据材料一、二并结合所学,概括中世纪欧洲政治制度的发展趋势并分析其原因。 (8分)

(2)根据材料三并结合所学,简析近代西方政治制度的进步性。(6分)

18. 【世界殖民体系的形成与瓦解】(15分)

材料一 1905年伊朗(时称“波斯”)发生革命,一位目击者于1906年写道:我以为东方正从酣睡中觉醒。在中国,它表现为一种显著的反抗外族的态度,偏向“中国是中国人的中国”的理想;在波斯……觉醒似乎表现为偏向民主改革的形式……非常引人注目的是,这些不满的迹象同时出现,不能纯粹归于偶然。谁知道呢?或许东方真的正从其酣眠中觉醒,我们即将目睹一场数百万不满者反对寡廉鲜耻的西方剥削的起义。

一一编者摘译自[英]爱德华.G.布朗《1905-1909年波斯革命》

材料二第二次世界大战是对殖民主义的致命打击。战争期间,反法西斯联盟通过一系列声明、宣言等,支持殖民地、半殖民地的独立要求。1945年通过的《联合国宪章》强调“促成国际合作,以解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题,且不分种族、性别、语言或宗教,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重”。1955年万隆会议隆重举行,通过《关于促进世界和平和合作的宣言》,引申和发展了和平共处五项原则,提出了各国和平相处友好合作的十项原则。20世纪60年代非洲的民族独立运动风起云涌,仅1960年就有17个国家宣布独立,这一年被称为“非洲年”。1945-1991年,全世界有90多个国家摆脱了殖民统治获得独立,以惊人的速度摧毁了世界殖民体系。

一一摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编下卷》

(1)根据材料一结合所学,指出“东方正从酣睡中觉醒”的表现及其特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,简析世界殖民体系崩溃的原因和历史意义。 (9分)

19. 【改革与发展】 (12分)

考察古今中外的历史,我们可以发现,改革是历史发展的鲜明主题。从某种程度上说,数千年的世界文明史,就是自上而下的改革和自下而上的革命交相更替、互为作用的运动过程。中国古书《周易》上说:“穷则变,变则通,通则久。”尽管改革形式多样,效果各异,但所有的改革无疑都充满着艰巨性,改革的道路总是坎坷曲折,改革者需要有大无畏的勇气,克服重重困难,才能实现改革的目的。谭嗣同在戊戌政变发生后,拒绝出走日本。他在狱中写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,后从容就义。这些直面困难、敢于斗争的改革家的精神品质值得后人学习。

一一摘编自《普通高中课程标准实验教科书历史选修1》

根据上述材料并结合中国历史所学知识,请提炼一个论题。例如:“改革与发展”“前进与曲折”等角度,围绕论题展开论述。 (要求:论题明确,史实准确,史论结合,表述成文。)

湖北省云学新高考联盟学校2023-2024学年高二上学期10月联考

历史科目评分细则

一、选择题:

二、非选择题:

16、参考答案:

(1)特点:遵循一定程序(或定期考核);注重儒家伦理道德(或重视考核官员德行);等级分明(分级考核);标准明确;制度严密;考核权由中央和皇帝掌握。(6分,每点2分,任答三点)

(2)主要手段:建立考核机制,加强对各级官员政绩的考核;加强道德伦理教化;推行监察制度,监控官员行为;严惩贪官污吏。(4分,每点2分,任答两点)

认识:加强对官员的考核与监察是维护正常统治秩序的重要举措;推行监察制度等措施虽然有一定的积极作用,但不能从根本上解决腐败问题;古代整顿吏治的相关举措对于现今的国家和社会治理有一定的借鉴意义。(4分,每点2分,任答两点,其他答案言之有理亦可,酌情给分)

【答案详解】

(1)特点:依据材料“按唐制,每年一小考,四年一大考”,得出遵循一定程序(或定期考核);依据材料“一日德义有闻,二日清慎明著,三日公平可称,四日恪勤匪懈”,得出注重儒家伦理道德(或重视考核官员德行);依据材料“经过考核,定出上、中、下三等九级”,得出等级分明(分级考核);依据材料“四善二十七最”,“每个等级都有相应的考课标准和奖惩办法”得出标准明确;依据材料“根据各部门职掌之不同,分别提出的不同要求”,“每个等级都有相应的考课标准和奖惩办法”得出制度严密;依据材料“四品以下官由吏部考核,三品以上官由皇帝亲自考核”,得出考核权由中央和皇帝掌握。

(2)主要手段:根据材料二“考成法”的内容和要求,可以得出建立考核机制,加强对各级官员政绩的考核;根据材料三“导之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”可以得出加强道德伦理教化;根据材料三“秦朝的国家政权机关设三大部门,一是丞相,掌管行政,协助皇帝处理万机;二是太尉,掌管军事;三是御史大夫,掌监察”可以得出推行监察制度,监控官员行为;根据材料三“今设有贪污之臣,朕得其实,亦必置之重典”可以得出严惩贪官污吏。

认识:综合材料一、二、三,可以看出历朝历代的政治家和思想家都十分重视加强对官员的考核与监察,因此得出“加强对官员的考核与监察是维护正常统治秩序的重要举措”;另外,也要看到其作用的两面性,从而得出“推行监察制度等措施虽然有一定的积极作用,但不能从根本上解决腐败问题”;从研究历史问题的目的上看,得出“古代整顿吏治的相关举措对于现今的国家和社会治理有一定的借鉴意义”。

17、参考答案:

(1)趋势:教权逐渐衰落,世俗王权不断加强。(2分)

原因:资本主义工商业逐渐发展起来,新兴资产阶级的力量日益增强;文艺复兴进一步解放了人们的思想;宗教改革冲击了教会权威。(6分,每点2分)

(2)资产阶级议会民主制否定了君权神授的封建专制制度,确立了法权高于王权的原则,促进了政治的民主化;资产阶级议会民主制适应了资本主义经济发展的要求,极大地解放了生产力;资产阶级议会民主制从整体上加速了西方国家由封建社会向资本主义社会的转型。(6分,每点2分)

【答案详解】

(1)趋势:根据材料一可以看出,“中世纪时教权凌驾于王权之上”,根据材料二可以看出“世俗王权加强,向教皇权威提出挑战”,因此趋势可以概括为“教权逐渐衰落,世俗王权不断加强”。

原因:根据史实,原因可以从经济、阶级、思想、政治等多个角度展开,特别突出资本主义经济发展、资产阶级壮大、文艺复兴、宗教改革等的作用。

(2)进步性:材料三反映了在议会制君主立宪制下,英国国王处于“统而不治”的地位,资产阶级议会民主制用法律确立下来。相对于封建专制制度而言,它具有明显的进步性。可以从“否定君权神授”“法权至上”“推动资本主义经济发展”“解放生产力”“加速社会转型”等多个角度阐释。

18、参考答案:

(1)表现:印度的民族解放运动、伊朗的立宪革命、中国的辛亥革命等(2分,每点1分,任答两点)

特点:担负起反帝反封的双重革命任务,不同国家有不同侧重;由民族资产阶级领导,无产阶级部分参与;革命与改良并存。(4分,每点2分,任答两点)

(2)原因:二战中反法西斯同盟树立的原则;各国人民的反抗斗争;西方资本主义传统强国的衰落(二战削弱了帝国主义和殖民主义);二战后亚非拉地区经济的发展和民族民主意识的广泛传播;联合国等国际组织的推动(联合国非殖民化活动的推动);第三世界国家的联合斗争;社会主义阵营的支持。(5分,一点2分,两点4分,任答三点5分)

意义:实现了亚非拉的民族解放和国家独立;一些国家走上社会主义道路,壮大了国际社会主义的力量;推动了世界多极化发展趋势,冲击了两极格局;有利于推动建立公正、合理的国际政治经济新秩序;有利于推动国际关系民主化。(4分,每点2分,任答两点)

【答案详解】

(1)表现:“亚洲的觉醒”表现为几个具体的典型历史事件,如:印度的民族解放运动、伊朗的立宪革命、中国的辛亥革命。

特点:可以从性质、领导者等角度进行分析,得出“担负起反帝反封的双重革命任务”、“由民族资产阶级领导,无产阶级部分参与”等要点。

(2)原因:第二次世界大战期间,反法西斯联盟支持殖民地国家独立,《联合国宪章》主张平等地尊重全体人类的人权及基本自由,表明亚非拉国家为世界反法西斯战争的胜利作出的重大贡献,以及为民族解放和国家独立作出的抗争,得到了国际社会的广泛认可和尊重。而二战后,英帝国解体、法国承认多个法属殖民地独立,则表现出战争对帝国主义的冲击导致了西方传统资本主义强国的逐步衰落。1955年诞生的“万隆精神”提倡和平共处;号召亚非人民摆脱帝国主义与殖民主义压迫,成为独立国家;号召全世界弱小国家、民族团结起来,建立新的国际秩序,表明第三世界民族民主意识不断加强,推动世界殖民体系快速瓦解。

意义:多角度思考世界殖民体系崩溃的历史意义。如:对亚非拉而言,实现了亚非拉的民族解放和国家独立;对世界格局而言,推动了世界多极化发展趋势,冲击了两极格局;有利于建立公正、合理的国际政治经济新秩序;对国际关系而言,有利于推动国际关系民主化。

19、参考答案:

示例:

论题:改革是推动历史发展的强大动力(2分)

论述:众所周知,改革就是除旧布新,就是消除阻碍历史发展的各种旧制度、旧文化,创造顺应时代潮流的新制度、新文化。

战国时代的商鞅变法,处在奴隶社会向封建社会过渡的历史阶段,奴隶制严重阻碍秦国社会发展。商鞅在秦孝公的支持下,以“治世不一道,便国不法古”的巨大勇气排除阻力,坚决取消奴隶主贵族的各种特权,建立有利于富国强兵的封建制度,如“废井田,开阡陌”“废分封,行县制”“二十等爵制”等。这些措施打击了贵族特权,大大推动了经济发展,加强了中央集权,极大地提高了秦军的战斗力,使秦国国富兵强,为秦日后崛起并最终统一六国奠定了坚实的基础。

再如,北魏孝文帝为了巩固统治,采取迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉语、通婚姻等改革措施,顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,改革推动了鲜卑族的封建化进程,促进了北魏经济文化发展和社会进步,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。(8分)

结论:总之,改革是革除弊政,促进国家富强的重要手段,有利于生产力的发展和社会进步,是推动历史不断向前发展的强大动力。(2分)

历史试卷

考试时间:2023年1 0月1 8日 10:30~11:45 时长:75分钟 满分:100分

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.表1是中国古代的一些治国思想,共同反映了( )

A.儒家思想的世俗化趋势加强 B.礼法相结合的治国思想

C.法治是国家治理的重要手段 D.强化基层治理的必要性

2.苏洵在《嘉祜集·审势》中记载: “吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。”据此可知,宋代( )

A.政府行政效率得到提高 B.分化事权造成地方官僚机构臃肿

C.强化中央集权效果显著 D.铲除了地方割据赖以生存的根源

3.隋唐创制科举时,北方籍进士明显多于南方。“刘蜕破天荒”的典故,反映了当时南方进士的贫乏。然而终宋一代,南北地域差异彻底反转。科场上南方籍进士的数量,早已反超北方,科举重心南移已成既定事实。这反映出( )

A.南方经济发展带动文化繁荣 B.科举制的发展推动经济重心南移

C.宋代南北分卷制度弊端严重 D.北方文化事业发展遭受巨大破坏

4.表2是《清朝全国耕地面积和人口变化表》(部分),据此变化可推知,这一时期( )

A.政府加强了对农民的人身控制 B.人地之间的矛盾逐渐走向缓和

C.农业生产技术发生根本性变革 D.高产粮食作物引进并得到推广

5. 1905年,《东方杂志》转载了夏曾佑的一篇文章,他认为废科举之后“恐中国识字之人必至锐减,而其效果将使乡曲之中并稍识高头讲章之理之人而亦无之,遂使风俗更加败坏,而吏治亦愈不易言”。对此理解正确的是( )

A.科举制仍能适应时代需要 B.废科举已产生严重负面影响

C.新式教育的发展存在阻力 D.该杂志社赞成夏曾佑的观点

6. 1928年10月,国民党中央执行委员会常务会议通过《训政纲领》,强调“依照总理建国大纲所定选举、罢免、创制、复决四种政权,应训练国民逐渐行使,以立宪政之基础。……治权之行政、立法、司法、考试、监察五项,付托于国民政府总揽而执行之,以立宪政时期民选政府之基础”。据此可知( )

A.国共合作推动民主政治发展 B. 《训政纲领》融合了中外政治思想

C.国民党积极践行新三民主义 D.国民政府已真正完成了国家统一

7. 1978年10月,美国通用汽车公司董事长汤姆斯·墨菲率代表团访华,与中方洽谈合作事宜。在谈判中,美方提出一个中方从未听过的词汇“joint venture”并解释为“合资经营”。中方对此感到新鲜有趣,但又认为,尽管对方说的有道理,但实际上是不可能的。据此可知( )

A.对外开放在艰难中起步 B.“左”倾思想影响依然存在

C.经济体制改革阻力重重 D.中美正式建交推动经济交流

8.印加帝国修建了完善的道路系统,形成了以首都为核心的庞大交通网。信使“飞毛腿”在这些道路沿途驿站接力传送,用最快的速度把口信传递至全国各地。印加帝国的驿传系统旨在( )

A.满足君主的扩张需求 B.加强国内外经济联系

C.完善全国的道路系统 D.维护帝国的社会稳定

9. 1543年,《天体运行论》发表,印刷商由于对“日心说”观点感到不安,便把哥白尼为该书所写的前言改成了:事实上,地球是静止的,假设地球围绕太阳运转也只是为了使书中的计算变得简单。这反映出 ( )

A.宗教戒律束缚人性自由 B.“日心说”缺乏科学理论支撑

C.封建神学阻碍思想解放 D.宗教改革推动了近代科学发展

10. 1896年举办的德意志帝国博览会,从人种、居住形式、生活方式、语言文化等方面为市民提供了一个览观非洲社会的万花筒。1899年,政府还将柏林的两条街道分别命名为多哥街和喀麦隆街。德国政府的这些举措意在( )

A.缓和与殖民地间的矛盾 B.树立热爱和平的良好形象

C.加强同非洲的文化交流 D.营造对外扩张的社会氛围

11.表3是19世纪后期美国钢铁业的发展情况。据此可知(

A.经济全球化推动产业转移 B.生产力的进步助推垄断组织发展

C.工厂制度不适应社会需求 D.经济危机严重削弱美国经济实力

12.下图是1942年美国邮政总署发行的一枚邮票,左右两边人物分别是林肯与孙中山,并印有三民主义。这枚邮票是美国历史上第一枚用外国文字组成中心图案的邮票。据此可知当时( )

A.中国综合国力显著增强 B.美国社会已认可三民主义

C.世界反法西斯同盟形成 D.中国战场的抗战得到肯定

13.表4是二战后西方五国实际国民生产总值年平均增长率,根据此表可推知这一时期(

A.日本经济实力已赶超欧美国家B.战争严重削弱了美国实力

C.国家垄断资本主义在适时调整D.凯恩斯主义始终占据主导

14. 2022年10月20日,英国首相特拉斯宣布辞去保守党党首及首相职务。在45天的任期内,特拉斯政府出台的激进减税政策,引起了议会和工党的强烈不满,这使得她成为了英国有史以来任期最短的首相。这表明英国( )

A.首相内阁对议会负责 B.民主政治缺乏法治精神

C.责任内阁制有待完善 D.政党竞争造成政局动荡

15. 2023年8月24日,日本政府正式倾倒核废水入海,中国政府强烈谴责并宣布全面禁止进口日本水产品。奇怪的是,西方媒体集体失声,这与前苏联切尔诺贝利核电站核泄漏时遭遇西方猛烈谴责完全不同。该现象反映出( )

A.国家利益主导舆论方向 B.意识形态斗争日益严重

C.和平与发展是当代主题 D.国际环境保护意识淡漠

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【中国古代官员的考核与监察】(14分)

材料一按唐制,每年一小考,四年一大考。四品以下官由吏部考核,三品以上官由皇帝亲自考核。考课标准为四善二十七最法,“四善”:一曰德义有闻,二曰清慎明著,三曰公平可称,四曰恪勤匪懈。“二十七最”是根据各部门职掌之不同,分别提出的不同要求。经过考核,定出上、中、下三等九级,每个等级都有相应的考课标准和奖惩办法。

一一摘编自《考课一一中国古代职官管理的重要制度》

材料二 明中叶以来,官僚主义愈演愈烈。隆庆二年张居正给穆宗所上的《陈六事疏》中指出,当时的官场风气是“纪纲不肃,法度不行”。万历年间,神宗皇帝批准推行“考成法”:六部和都察院把所属官员应该完成的工作、任务,酌量道路远近,轻重缓急,确定完成期限,对相关官员应该完成的工作、任务逐月检查。如果未按期完成,则必须如实申报,否则以罪论处。

一一摘编自《张居正改革中的考成法考论》

材料三孔子言:“导之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”秦朝的国家政权机关设三大部门,一是丞相,掌管行政,协助皇帝处理万机;二是太尉,掌管军事;三是御史大夫,掌监察。康熙告谕大臣: “朕观自古帝王,于不肖大臣,正法者颇多。今设有贪污之臣,朕得其实,亦必置之重典”。

一一摘编自《历数中国古代反腐败措施》

(1)根据材料一并结合所学,概括唐代考课制的特点。 (6分)

(2)根据材料二、三,概括中国古代整顿吏治的主要手段,根据三则材料并结合所学谈谈你的认识。(8分)

17. 【西方国家政治制度的演变】(14分)

材料一德意志皇帝亨利四世在同教皇的斗争中失利,被教皇开除教籍,国内诸侯乘机反叛。1077年1月,亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”,才获得教皇的赦免。这就是“卡诺莎之辱”,又称”卡诺莎晋见”。

材料二从1529年开始,亨利八世接连颁布了一系列改革教会的法令,规定教会立法必须经国王批准方可生效,教会向罗马教廷缴纳的年贡改交国库……1534年,英国议会通过“至尊法案”,规定国王为英国教会最高首脑,教皇无权干涉英国教会事务,进一步打击了教会势力。宗教改革后的英国基督教称为英国国教,英国国教会是英国民族教会,必须服从国王的意志和国家的法令,成为封建专制统治的工具。

材料三现代英国君主立宪制度是君主制、贵族制与民主制三者融为一体的混合物,它的主要特点是虽然保留了君主,但由议会掌权,以议会内阁制为核心。在这一政治模式下,真正掌握国家实权的是代议制政府;国王不仅“临朝不理政”,而且游离于党派政治纷争之外,无权废除任何法律。

一一以上材料均选自人教版《中学历史教材》

(1)根据材料一、二并结合所学,概括中世纪欧洲政治制度的发展趋势并分析其原因。 (8分)

(2)根据材料三并结合所学,简析近代西方政治制度的进步性。(6分)

18. 【世界殖民体系的形成与瓦解】(15分)

材料一 1905年伊朗(时称“波斯”)发生革命,一位目击者于1906年写道:我以为东方正从酣睡中觉醒。在中国,它表现为一种显著的反抗外族的态度,偏向“中国是中国人的中国”的理想;在波斯……觉醒似乎表现为偏向民主改革的形式……非常引人注目的是,这些不满的迹象同时出现,不能纯粹归于偶然。谁知道呢?或许东方真的正从其酣眠中觉醒,我们即将目睹一场数百万不满者反对寡廉鲜耻的西方剥削的起义。

一一编者摘译自[英]爱德华.G.布朗《1905-1909年波斯革命》

材料二第二次世界大战是对殖民主义的致命打击。战争期间,反法西斯联盟通过一系列声明、宣言等,支持殖民地、半殖民地的独立要求。1945年通过的《联合国宪章》强调“促成国际合作,以解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题,且不分种族、性别、语言或宗教,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重”。1955年万隆会议隆重举行,通过《关于促进世界和平和合作的宣言》,引申和发展了和平共处五项原则,提出了各国和平相处友好合作的十项原则。20世纪60年代非洲的民族独立运动风起云涌,仅1960年就有17个国家宣布独立,这一年被称为“非洲年”。1945-1991年,全世界有90多个国家摆脱了殖民统治获得独立,以惊人的速度摧毁了世界殖民体系。

一一摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编下卷》

(1)根据材料一结合所学,指出“东方正从酣睡中觉醒”的表现及其特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,简析世界殖民体系崩溃的原因和历史意义。 (9分)

19. 【改革与发展】 (12分)

考察古今中外的历史,我们可以发现,改革是历史发展的鲜明主题。从某种程度上说,数千年的世界文明史,就是自上而下的改革和自下而上的革命交相更替、互为作用的运动过程。中国古书《周易》上说:“穷则变,变则通,通则久。”尽管改革形式多样,效果各异,但所有的改革无疑都充满着艰巨性,改革的道路总是坎坷曲折,改革者需要有大无畏的勇气,克服重重困难,才能实现改革的目的。谭嗣同在戊戌政变发生后,拒绝出走日本。他在狱中写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,后从容就义。这些直面困难、敢于斗争的改革家的精神品质值得后人学习。

一一摘编自《普通高中课程标准实验教科书历史选修1》

根据上述材料并结合中国历史所学知识,请提炼一个论题。例如:“改革与发展”“前进与曲折”等角度,围绕论题展开论述。 (要求:论题明确,史实准确,史论结合,表述成文。)

湖北省云学新高考联盟学校2023-2024学年高二上学期10月联考

历史科目评分细则

一、选择题:

二、非选择题:

16、参考答案:

(1)特点:遵循一定程序(或定期考核);注重儒家伦理道德(或重视考核官员德行);等级分明(分级考核);标准明确;制度严密;考核权由中央和皇帝掌握。(6分,每点2分,任答三点)

(2)主要手段:建立考核机制,加强对各级官员政绩的考核;加强道德伦理教化;推行监察制度,监控官员行为;严惩贪官污吏。(4分,每点2分,任答两点)

认识:加强对官员的考核与监察是维护正常统治秩序的重要举措;推行监察制度等措施虽然有一定的积极作用,但不能从根本上解决腐败问题;古代整顿吏治的相关举措对于现今的国家和社会治理有一定的借鉴意义。(4分,每点2分,任答两点,其他答案言之有理亦可,酌情给分)

【答案详解】

(1)特点:依据材料“按唐制,每年一小考,四年一大考”,得出遵循一定程序(或定期考核);依据材料“一日德义有闻,二日清慎明著,三日公平可称,四日恪勤匪懈”,得出注重儒家伦理道德(或重视考核官员德行);依据材料“经过考核,定出上、中、下三等九级”,得出等级分明(分级考核);依据材料“四善二十七最”,“每个等级都有相应的考课标准和奖惩办法”得出标准明确;依据材料“根据各部门职掌之不同,分别提出的不同要求”,“每个等级都有相应的考课标准和奖惩办法”得出制度严密;依据材料“四品以下官由吏部考核,三品以上官由皇帝亲自考核”,得出考核权由中央和皇帝掌握。

(2)主要手段:根据材料二“考成法”的内容和要求,可以得出建立考核机制,加强对各级官员政绩的考核;根据材料三“导之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”可以得出加强道德伦理教化;根据材料三“秦朝的国家政权机关设三大部门,一是丞相,掌管行政,协助皇帝处理万机;二是太尉,掌管军事;三是御史大夫,掌监察”可以得出推行监察制度,监控官员行为;根据材料三“今设有贪污之臣,朕得其实,亦必置之重典”可以得出严惩贪官污吏。

认识:综合材料一、二、三,可以看出历朝历代的政治家和思想家都十分重视加强对官员的考核与监察,因此得出“加强对官员的考核与监察是维护正常统治秩序的重要举措”;另外,也要看到其作用的两面性,从而得出“推行监察制度等措施虽然有一定的积极作用,但不能从根本上解决腐败问题”;从研究历史问题的目的上看,得出“古代整顿吏治的相关举措对于现今的国家和社会治理有一定的借鉴意义”。

17、参考答案:

(1)趋势:教权逐渐衰落,世俗王权不断加强。(2分)

原因:资本主义工商业逐渐发展起来,新兴资产阶级的力量日益增强;文艺复兴进一步解放了人们的思想;宗教改革冲击了教会权威。(6分,每点2分)

(2)资产阶级议会民主制否定了君权神授的封建专制制度,确立了法权高于王权的原则,促进了政治的民主化;资产阶级议会民主制适应了资本主义经济发展的要求,极大地解放了生产力;资产阶级议会民主制从整体上加速了西方国家由封建社会向资本主义社会的转型。(6分,每点2分)

【答案详解】

(1)趋势:根据材料一可以看出,“中世纪时教权凌驾于王权之上”,根据材料二可以看出“世俗王权加强,向教皇权威提出挑战”,因此趋势可以概括为“教权逐渐衰落,世俗王权不断加强”。

原因:根据史实,原因可以从经济、阶级、思想、政治等多个角度展开,特别突出资本主义经济发展、资产阶级壮大、文艺复兴、宗教改革等的作用。

(2)进步性:材料三反映了在议会制君主立宪制下,英国国王处于“统而不治”的地位,资产阶级议会民主制用法律确立下来。相对于封建专制制度而言,它具有明显的进步性。可以从“否定君权神授”“法权至上”“推动资本主义经济发展”“解放生产力”“加速社会转型”等多个角度阐释。

18、参考答案:

(1)表现:印度的民族解放运动、伊朗的立宪革命、中国的辛亥革命等(2分,每点1分,任答两点)

特点:担负起反帝反封的双重革命任务,不同国家有不同侧重;由民族资产阶级领导,无产阶级部分参与;革命与改良并存。(4分,每点2分,任答两点)

(2)原因:二战中反法西斯同盟树立的原则;各国人民的反抗斗争;西方资本主义传统强国的衰落(二战削弱了帝国主义和殖民主义);二战后亚非拉地区经济的发展和民族民主意识的广泛传播;联合国等国际组织的推动(联合国非殖民化活动的推动);第三世界国家的联合斗争;社会主义阵营的支持。(5分,一点2分,两点4分,任答三点5分)

意义:实现了亚非拉的民族解放和国家独立;一些国家走上社会主义道路,壮大了国际社会主义的力量;推动了世界多极化发展趋势,冲击了两极格局;有利于推动建立公正、合理的国际政治经济新秩序;有利于推动国际关系民主化。(4分,每点2分,任答两点)

【答案详解】

(1)表现:“亚洲的觉醒”表现为几个具体的典型历史事件,如:印度的民族解放运动、伊朗的立宪革命、中国的辛亥革命。

特点:可以从性质、领导者等角度进行分析,得出“担负起反帝反封的双重革命任务”、“由民族资产阶级领导,无产阶级部分参与”等要点。

(2)原因:第二次世界大战期间,反法西斯联盟支持殖民地国家独立,《联合国宪章》主张平等地尊重全体人类的人权及基本自由,表明亚非拉国家为世界反法西斯战争的胜利作出的重大贡献,以及为民族解放和国家独立作出的抗争,得到了国际社会的广泛认可和尊重。而二战后,英帝国解体、法国承认多个法属殖民地独立,则表现出战争对帝国主义的冲击导致了西方传统资本主义强国的逐步衰落。1955年诞生的“万隆精神”提倡和平共处;号召亚非人民摆脱帝国主义与殖民主义压迫,成为独立国家;号召全世界弱小国家、民族团结起来,建立新的国际秩序,表明第三世界民族民主意识不断加强,推动世界殖民体系快速瓦解。

意义:多角度思考世界殖民体系崩溃的历史意义。如:对亚非拉而言,实现了亚非拉的民族解放和国家独立;对世界格局而言,推动了世界多极化发展趋势,冲击了两极格局;有利于建立公正、合理的国际政治经济新秩序;对国际关系而言,有利于推动国际关系民主化。

19、参考答案:

示例:

论题:改革是推动历史发展的强大动力(2分)

论述:众所周知,改革就是除旧布新,就是消除阻碍历史发展的各种旧制度、旧文化,创造顺应时代潮流的新制度、新文化。

战国时代的商鞅变法,处在奴隶社会向封建社会过渡的历史阶段,奴隶制严重阻碍秦国社会发展。商鞅在秦孝公的支持下,以“治世不一道,便国不法古”的巨大勇气排除阻力,坚决取消奴隶主贵族的各种特权,建立有利于富国强兵的封建制度,如“废井田,开阡陌”“废分封,行县制”“二十等爵制”等。这些措施打击了贵族特权,大大推动了经济发展,加强了中央集权,极大地提高了秦军的战斗力,使秦国国富兵强,为秦日后崛起并最终统一六国奠定了坚实的基础。

再如,北魏孝文帝为了巩固统治,采取迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉语、通婚姻等改革措施,顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,改革推动了鲜卑族的封建化进程,促进了北魏经济文化发展和社会进步,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。(8分)

结论:总之,改革是革除弊政,促进国家富强的重要手段,有利于生产力的发展和社会进步,是推动历史不断向前发展的强大动力。(2分)

同课章节目录