新人教版九年级上册第1章 走进化学世界2023年单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 新人教版九年级上册第1章 走进化学世界2023年单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 92.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-24 20:55:32 | ||

图片预览

文档简介

人教版九年级上册《第1章 走进化学世界》2023年单元测试卷

一、选择题

1.诗词是中华民族灿烂文化的瑰宝。下列古诗中不涉及化学变化的是( )

A.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

B.千里冰封,万里雪飘

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲

2.2011年诺贝尔化学奖被授予以色列科学家丹尼尔 谢赫曼,以表彰他在发现准晶体方面所作出的突出贡献.准晶体可能具有下列性质,其中属于化学性质的是( )

A.密度低 B.耐磨损 C.导电性差 D.活泼性强

3.物质的性质决定用途,下列物质的用途与物质化学性质无关的是( )

A.稀硫酸除铁锈

B.用铜丝做导线

C.稀有气体做金属焊接保护气

D.用生石灰做食品干燥剂

4.某固体物质受热后变成了气体,该物质发生的变化是( )

A.一定是物理变化

B.一定是化学变化

C.可能是物理变化,也可能是化学变化

D.以上都不是

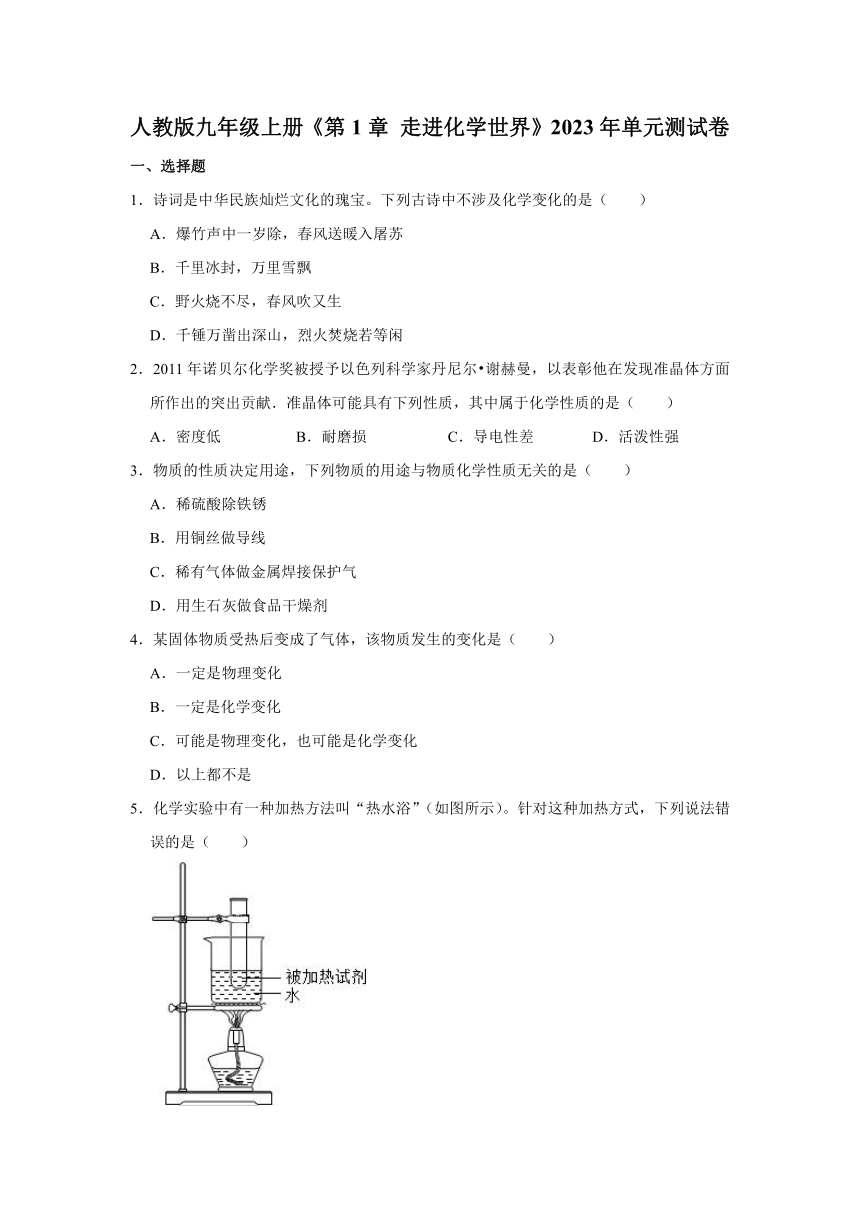

5.化学实验中有一种加热方法叫“热水浴”(如图所示)。针对这种加热方式,下列说法错误的是( )

A.试管内试剂受热温度不超过100℃

B.试管内试剂受热比较均匀(与用酒精灯直接加热相比)

C.试管底部不能接触到烧杯底部

D.将烧杯内水换成食盐水,试管内试剂受热温度仍然不会高于100℃

6.下列实验操作中,正确的是( )

A.量筒量取8.15mL的水

B.实验桌上酒精着火用湿抹布盖灭

C.实验用剩的药品放回原试剂瓶

D.取用块状固体药品直接用手拿

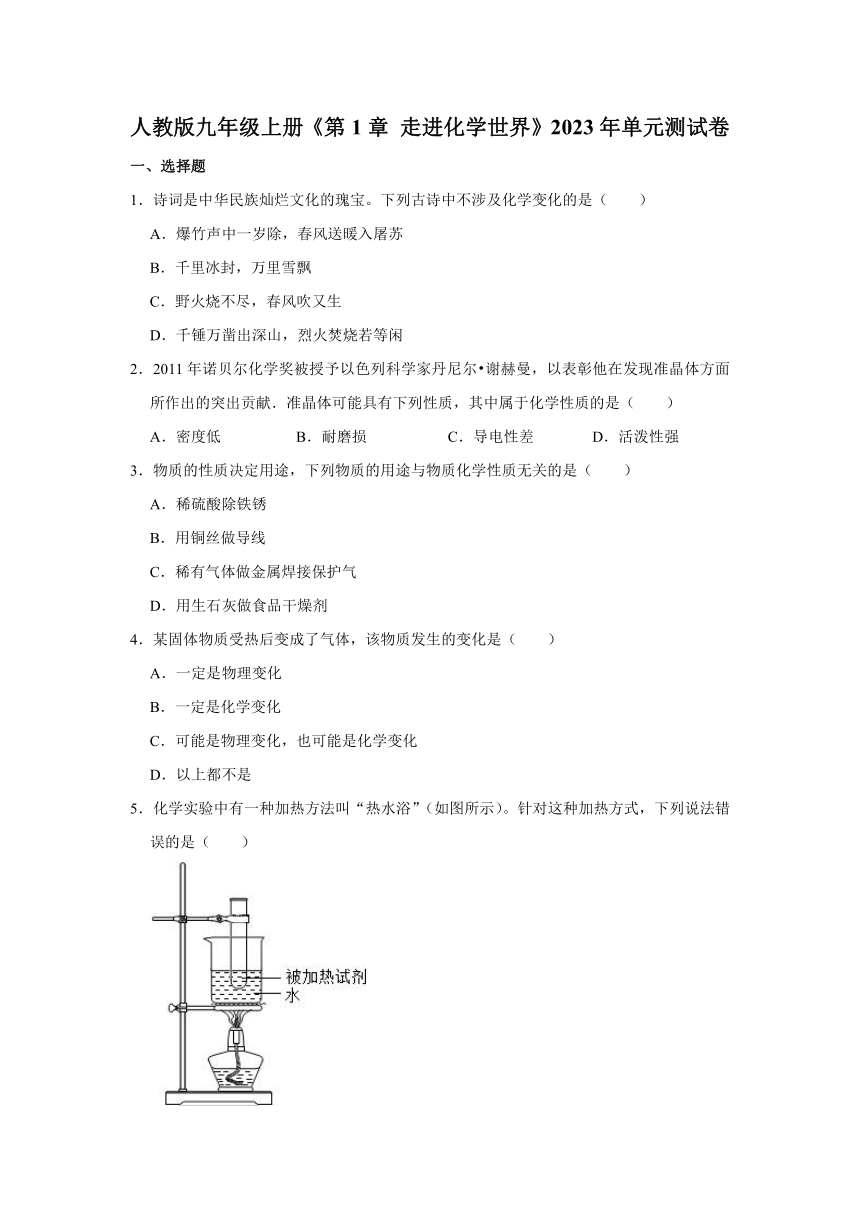

7.如图为用10mL量筒量取液体时的实际情景(只画出片段).则所量取液体的体积应为( )

A.(b+0.1)mL B.(b+0.2)mL

C.(b+0.4)mL D.(10a+0.4)mL

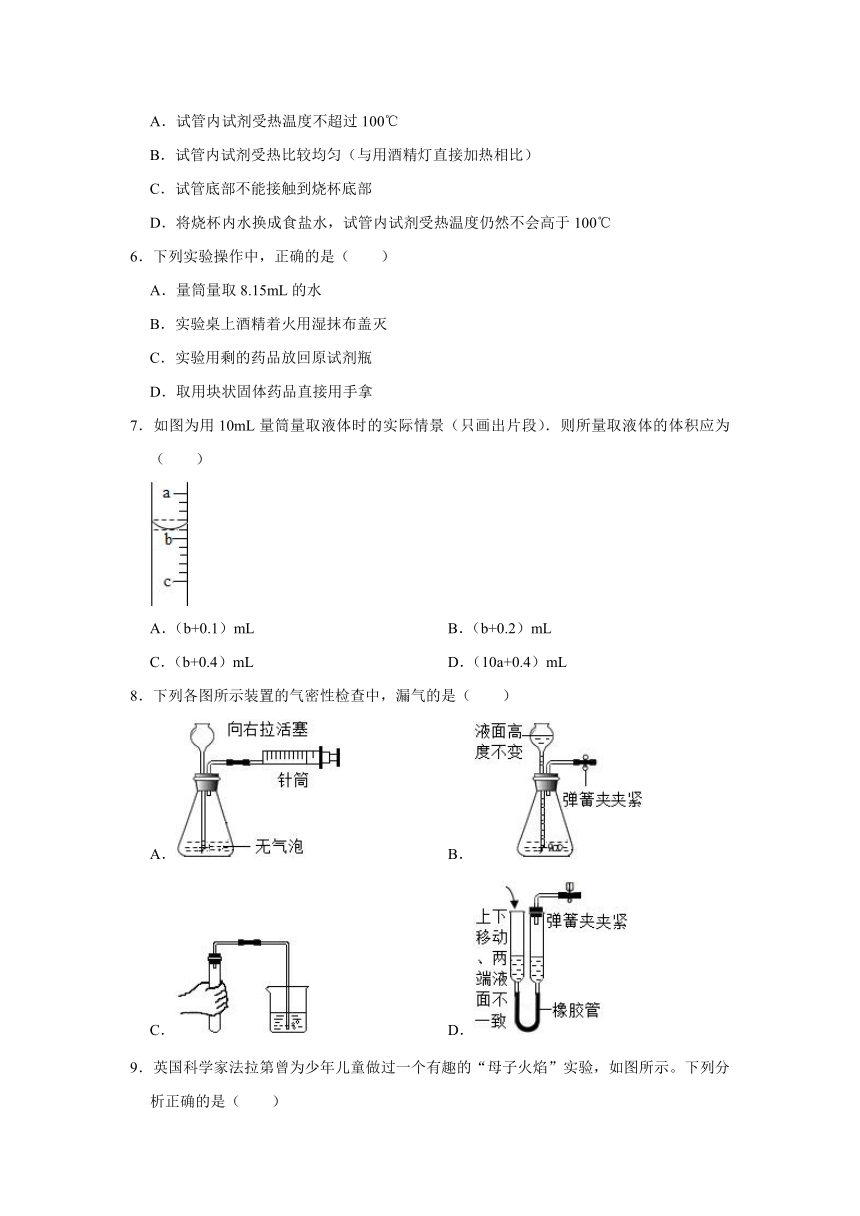

8.下列各图所示装置的气密性检查中,漏气的是( )

A. B.

C. D.

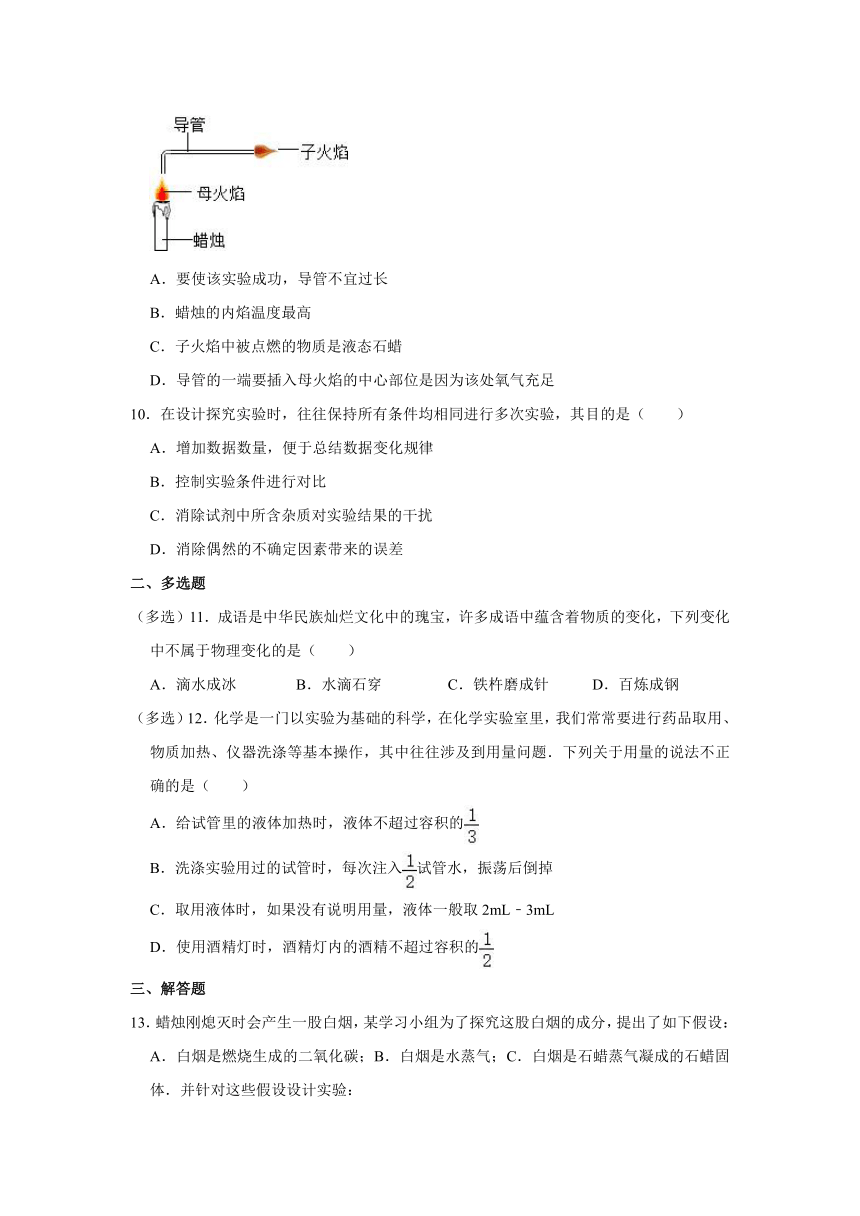

9.英国科学家法拉第曾为少年儿童做过一个有趣的“母子火焰”实验,如图所示。下列分析正确的是( )

A.要使该实验成功,导管不宜过长

B.蜡烛的内焰温度最高

C.子火焰中被点燃的物质是液态石蜡

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

10.在设计探究实验时,往往保持所有条件均相同进行多次实验,其目的是( )

A.增加数据数量,便于总结数据变化规律

B.控制实验条件进行对比

C.消除试剂中所含杂质对实验结果的干扰

D.消除偶然的不确定因素带来的误差

二、多选题

(多选)11.成语是中华民族灿烂文化中的瑰宝,许多成语中蕴含着物质的变化,下列变化中不属于物理变化的是( )

A.滴水成冰 B.水滴石穿 C.铁杵磨成针 D.百炼成钢

(多选)12.化学是一门以实验为基础的科学,在化学实验室里,我们常常要进行药品取用、物质加热、仪器洗涤等基本操作,其中往往涉及到用量问题.下列关于用量的说法不正确的是( )

A.给试管里的液体加热时,液体不超过容积的

B.洗涤实验用过的试管时,每次注入试管水,振荡后倒掉

C.取用液体时,如果没有说明用量,液体一般取2mL﹣3mL

D.使用酒精灯时,酒精灯内的酒精不超过容积的

三、解答题

13.蜡烛刚熄灭时会产生一股白烟,某学习小组为了探究这股白烟的成分,提出了如下假设:A.白烟是燃烧生成的二氧化碳;B.白烟是水蒸气;C.白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡固体.并针对这些假设设计实验:

(1)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,白烟中是否含水蒸气?

(2)吹灭蜡烛,立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设A.这样做能否得出正确的结论?为什么?

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为哪种假设提供了证据?同时可排除哪种假设?

(4)你还能设计出哪些方法证明假设C,请用简要的语言阐述或用图示.

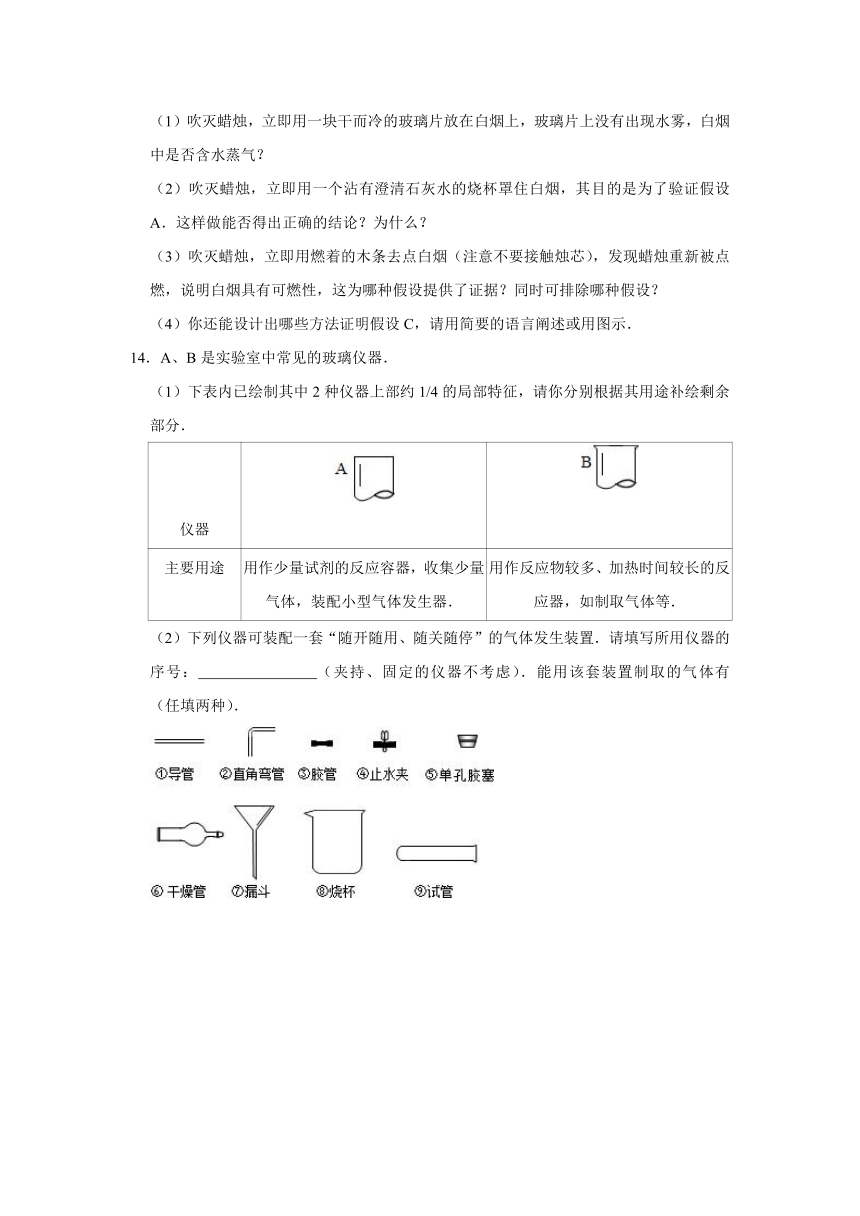

14.A、B是实验室中常见的玻璃仪器.

(1)下表内已绘制其中2种仪器上部约1/4的局部特征,请你分别根据其用途补绘剩余部分.

仪器

主要用途 用作少量试剂的反应容器,收集少量气体,装配小型气体发生器. 用作反应物较多、加热时间较长的反应器,如制取气体等.

(2)下列仪器可装配一套“随开随用、随关随停”的气体发生装置.请填写所用仪器的序号: (夹持、固定的仪器不考虑).能用该套装置制取的气体有 (任填两种).

人教版九年级上册《第1章 走进化学世界》2023年单元测试卷

参考答案与试题解析

一、选择题

1.【分析】有新物质生成的变化为化学变化,没有新物质生成的变化为物理变化,据此分析判断。

【解答】解:A、爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,有新物质生成,属于化学变化,故A错误;

B、千里冰封,万里雪飘,没有新物质生成,属于物理变化,故B正确;

C、野火烧不尽,春风吹又生,燃烧有新物质生成,属于化学变化,故C错误;

D、千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲,碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳,有新物质生成,属于化学变化,故D错误;

故选:B。

2.【分析】根据物理性质和化学性质的定义进行分析,物理性质是不需要经过化学变化就能表现出来的性质,化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质.

【解答】解:在化学变化中表现出来的性质为化学性质。密度、耐磨性、导电性都不需要在化学变化中表现出来,为物理性质;活泼性需要在化学变化中表现出来,属于化学性质,故选D。

3.【分析】根据物理性质和化学性质的本质区别﹣﹣﹣是否通过化学变化才能表现出来判断.

【解答】解:A、稀硫酸除铁锈是稀硫酸与氧化铁反应,属于化学性质;

B、铜具有导电性,可以用于制造导线,属于物理性质;

C、稀有气体做金属焊接保护气,是利用稀有气体化学性质很稳定的性质,属于化学性质;

D、用生石灰做食品干燥剂,是利用氧化钙与水反应,属于化学性质;

故选:B。

4.【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别为是否有新物质生成;据此分析判断.

【解答】解:某固体物质受热后变成了气体,可能是化学变化,例如氯酸钾加热生成氯化钾和氧气,可能是物理变化,例如冰变为水蒸气。

故选:C。

5.【分析】根据烧杯内水的沸点来考虑试剂受热温度最大值;从试管和水的接触面考虑受热情况;将烧杯内的水换成食盐水,从熔点和沸点的变化来看。

【解答】解:A、因为水的沸点是100℃,所以试管内试剂受热温度不超过100℃,说法正确;

B、试管被水包围着,受热面积大,所以试管内试剂受热比较均匀,说法正确;

C、水浴加热的温度是使试管内试剂受热温度均匀,若试管底部接触到烧杯底部,受热就不均匀了,说法正确;

D、将烧杯内的水换成食盐水,熔点降低,沸点升高,试管内试剂受热温度会高于100℃,说法错误。

故选:D。

6.【分析】A、根据量筒的使用原则进行分析;

B、根据灭火原理进行分析;

C、根据实验剩余药品的处理原则进行分析;

D、根据固体药品的取用方法进行分析判断.

【解答】解:A、量筒用于量取液体的体积,精确度为0.1mL,所以不能量取8.15mL的水,故A错误;

B、酒精在实验桌上着火,可以用湿抹布扑灭,属于隔绝空气灭火,故B正确;

C、实验用剩的药品应放在指定的容器内,不能放回原瓶,否则会污染药品,故C错误;

D、实验室取用固体药品一般用药匙,有些块状固体可用镊子夹取,不能用手直接取用,故D错误;

故选:B。

7.【分析】根据a与b之间的格数算出每一格表示的体积数,再用图示整数体积数加上一小格的体积数即可.

【解答】解:由图示数据可知a与b之间有5个格,即一个格占a与b之间体积的,即0.2mL,所量取液体的体积应为(b+0.2)mL。

故选:B。

8.【分析】装置气密性检验的原理是:通过气体发生器与液体构成封闭体系,依据改变体系内压强时产生的现象(如气泡的生成、水柱的形成、液面的升降等)来判断装置气密性的好坏;一般用到的方法有:空气热胀冷缩法、注水法、抽气或压气法等;据此进行分析解答即可。

【解答】解:A、该装置的气密性检查方法是:当向右拉注射器的活塞时,锥形瓶内的空气体积增大压强变小,若气密性良好则可以看到长颈漏斗的下端会出现气泡,说明装置不漏气,没有气泡,则说明装置漏气,故选项符合题意。

B、该选项用的是注水法,原理为:向长颈漏斗中注水,直到长颈漏斗中的液面高于锥形瓶中的液面,关闭止水夹,从长颈漏斗内继续注水,长颈漏斗内液面不再下降,就证明该装置气密性良好,故选项不符合题意。

C、用手捂住试管,试管内气体受热膨胀,使试管内气体压强增大,玻璃管口有气泡冒出,说明装置气密性良好,故选项不符合题意。

D、用弹簧夹夹住右边导管,上下移动,若装置不漏气,两边液面应形成一定的高度差,若两端液面相平,说明装置漏气;图中所示文字说明装置不漏气,故选项不符合题意。

故选:A。

9.【分析】A、若导管太长,温度降低,蒸汽会冷却,进行分析判断。

B、根据蜡烛火焰的温度,进行分析判断。

C、根据题意,在燃着蜡烛火焰的焰心上插一根导管,在另一端导管口点燃产生“子火焰”,进行分析判断。

D、母火焰中心部分未与氧气充分接触燃烧,进行分析判断。

【解答】解:

A、该实验成功的关键是导气管不能太长,如果导气管太长,由于温度的降低,石蜡蒸汽会在导管中冷凝,不能从导气管的末端导出,使实验不成功,故选项说法正确。

B、蜡烛的外焰温度最高,故选项说法错误。

C、在燃着蜡烛火焰的焰心上插一根导管,在另一端导管口点燃产生“子火焰”,子火焰中被燃烧的物质白烟,是石蜡蒸气,而不是液态石蜡,故选项说法错误。

D、导管的一端要插入母火焰的中心部位,是因为母火焰中心部分未与氧气充分接触燃烧,仍为石蜡蒸气,而不是该处氧气充足,故选项说法错误。

故选:A。

10.【分析】在设计探究实验时,往往保持所有条件均相同进行多次实验,其目的是为了消除偶然的不确定因素带来的误差.

【解答】解:在设计探究实验时,往往保持所有条件均相同进行多次实验,其目的是为了消除偶然的不确定因素带来的误差。

故选:D。

二、多选题

11.【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化.化学变化的特征是:有新物质生成.判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成.

【解答】解:A、水成冰都是水分子构成的,没有新物质生成,属于物理变化,故选项错误;

B、既有化学变化,也有物理变化,雨水成弱酸性,和石头(碳酸钙)发生化学变化。物理变化是因为水长时间撞击石头,使石头磨损,以致穿孔,故选项正确;

C、铁杵磨成针,没有新物质生成,属于物理变化,故选项错误;

D、钢是新物质,属于化学变化,故选项正确;

故选:BD。

12.【分析】A、给试管里的液体加热时,液体不超过容积的;

B、洗涤实验用过的试管时,每次注入 12试管水,振荡后倒掉;

C、取用液体时,如果没有说明用量,液体一般取1mL~2mL;

D、使用酒精灯时,酒精灯内的酒精不超过容积的 .

【解答】A、给试管里的液体加热时,液体不超过容积的,太多会溅出,故A说法正确;

B、洗涤实验用过的试管时,每次注入试管水,振荡后倒掉,太少太多,不易洗涤,故B说法正确;

C、药品的取用,应节约,如果没有说明用量,固体取最少量,液体取1mL~2mL,故C说法错误;

D、使用酒精灯时,酒精灯内的酒精不超过容积的 ,故D说法错误。

故选:CD。

三、解答题

13.【分析】(1)根据玻璃片上没有出现水雾,判断白烟中是否含水蒸气;

(2)我们在验证白烟是否是二氧化碳时,必须排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰;

(3)检验是否是石蜡小颗粒时,可用再点燃的方法来验证.如果发现蜡烛重新被点燃,说明物质具有可燃性,不是二氧化碳,也不是水蒸气;

(4)我们可以收集白烟,并使它冷却,看有无石蜡固体形成.

【解答】解:(1)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟中不含水蒸气.

答:白烟中不含水蒸气;

(2)我们在验证白烟是否是二氧化碳时,必须排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰.(2)的做法无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的.

答:不能,因为无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的;

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,为C的说法提供了依据.同时可排除AB的说法.因为二氧化碳和水蒸气都不能燃烧.

答:这为假设C提供了证据;同时可排出假设AB;

(4)我们可以收集白烟,并使它冷却,看有无石蜡固体形成.具体做法是:可用一支长玻璃导管将燃烧后的气体引出,将其通到一个盛有半杯水的烧杯中,过一会可以看到水面上浮着一层白色固体.(其他合理答案也可)

14.【分析】(1)根据常用仪器的用途即可分析,试管用来作少量试剂的反应器,圆底烧瓶用来作较多量试剂的反应器.

(2)根据启普发生器的原理分析即可,打开止水夹,球形干燥管内气体逸出,压强减小,液体与固体反应;关闭止水夹,球形干燥管内压强增大,将液体压出,反应停止.

【解答】答:(1)根据题意可知A、B仪器的用途,并结合仪器的局部特征图,可知:A为试管,B为圆底烧瓶

故答案为:

仪器 A B

(A若画成具支试管也给分,B若画成蒸馏烧瓶也给分)

(2)因为要装配一套“随开随用、随关随停”的气体发生装置,而启普发生器的特点为“随开随用、随关随停”,根据启普发生器的原理并结合图中所给仪器,可以选出①②③④⑤⑥⑧进行连接,它的工作原理是:打开止水夹,球形干燥管内气体逸出,压强减小,液体与固体反应;关闭止水夹,球形干燥管内压强增大,将液体压出,反应停止.

用该连接装置制取气体的要求为:块状固体与液体的反应,该反应不需要加热,生成的气体不溶于该液体;

制取二氧化碳的试剂为大理石和稀盐酸,制取氢气的试剂为块状锌粒与稀硫酸,故该装置可以用来制取:CO2、H2;

故答案为:①②③④⑤⑥⑧,CO2、H2.

一、选择题

1.诗词是中华民族灿烂文化的瑰宝。下列古诗中不涉及化学变化的是( )

A.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

B.千里冰封,万里雪飘

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲

2.2011年诺贝尔化学奖被授予以色列科学家丹尼尔 谢赫曼,以表彰他在发现准晶体方面所作出的突出贡献.准晶体可能具有下列性质,其中属于化学性质的是( )

A.密度低 B.耐磨损 C.导电性差 D.活泼性强

3.物质的性质决定用途,下列物质的用途与物质化学性质无关的是( )

A.稀硫酸除铁锈

B.用铜丝做导线

C.稀有气体做金属焊接保护气

D.用生石灰做食品干燥剂

4.某固体物质受热后变成了气体,该物质发生的变化是( )

A.一定是物理变化

B.一定是化学变化

C.可能是物理变化,也可能是化学变化

D.以上都不是

5.化学实验中有一种加热方法叫“热水浴”(如图所示)。针对这种加热方式,下列说法错误的是( )

A.试管内试剂受热温度不超过100℃

B.试管内试剂受热比较均匀(与用酒精灯直接加热相比)

C.试管底部不能接触到烧杯底部

D.将烧杯内水换成食盐水,试管内试剂受热温度仍然不会高于100℃

6.下列实验操作中,正确的是( )

A.量筒量取8.15mL的水

B.实验桌上酒精着火用湿抹布盖灭

C.实验用剩的药品放回原试剂瓶

D.取用块状固体药品直接用手拿

7.如图为用10mL量筒量取液体时的实际情景(只画出片段).则所量取液体的体积应为( )

A.(b+0.1)mL B.(b+0.2)mL

C.(b+0.4)mL D.(10a+0.4)mL

8.下列各图所示装置的气密性检查中,漏气的是( )

A. B.

C. D.

9.英国科学家法拉第曾为少年儿童做过一个有趣的“母子火焰”实验,如图所示。下列分析正确的是( )

A.要使该实验成功,导管不宜过长

B.蜡烛的内焰温度最高

C.子火焰中被点燃的物质是液态石蜡

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

10.在设计探究实验时,往往保持所有条件均相同进行多次实验,其目的是( )

A.增加数据数量,便于总结数据变化规律

B.控制实验条件进行对比

C.消除试剂中所含杂质对实验结果的干扰

D.消除偶然的不确定因素带来的误差

二、多选题

(多选)11.成语是中华民族灿烂文化中的瑰宝,许多成语中蕴含着物质的变化,下列变化中不属于物理变化的是( )

A.滴水成冰 B.水滴石穿 C.铁杵磨成针 D.百炼成钢

(多选)12.化学是一门以实验为基础的科学,在化学实验室里,我们常常要进行药品取用、物质加热、仪器洗涤等基本操作,其中往往涉及到用量问题.下列关于用量的说法不正确的是( )

A.给试管里的液体加热时,液体不超过容积的

B.洗涤实验用过的试管时,每次注入试管水,振荡后倒掉

C.取用液体时,如果没有说明用量,液体一般取2mL﹣3mL

D.使用酒精灯时,酒精灯内的酒精不超过容积的

三、解答题

13.蜡烛刚熄灭时会产生一股白烟,某学习小组为了探究这股白烟的成分,提出了如下假设:A.白烟是燃烧生成的二氧化碳;B.白烟是水蒸气;C.白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡固体.并针对这些假设设计实验:

(1)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,白烟中是否含水蒸气?

(2)吹灭蜡烛,立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设A.这样做能否得出正确的结论?为什么?

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为哪种假设提供了证据?同时可排除哪种假设?

(4)你还能设计出哪些方法证明假设C,请用简要的语言阐述或用图示.

14.A、B是实验室中常见的玻璃仪器.

(1)下表内已绘制其中2种仪器上部约1/4的局部特征,请你分别根据其用途补绘剩余部分.

仪器

主要用途 用作少量试剂的反应容器,收集少量气体,装配小型气体发生器. 用作反应物较多、加热时间较长的反应器,如制取气体等.

(2)下列仪器可装配一套“随开随用、随关随停”的气体发生装置.请填写所用仪器的序号: (夹持、固定的仪器不考虑).能用该套装置制取的气体有 (任填两种).

人教版九年级上册《第1章 走进化学世界》2023年单元测试卷

参考答案与试题解析

一、选择题

1.【分析】有新物质生成的变化为化学变化,没有新物质生成的变化为物理变化,据此分析判断。

【解答】解:A、爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,有新物质生成,属于化学变化,故A错误;

B、千里冰封,万里雪飘,没有新物质生成,属于物理变化,故B正确;

C、野火烧不尽,春风吹又生,燃烧有新物质生成,属于化学变化,故C错误;

D、千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲,碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳,有新物质生成,属于化学变化,故D错误;

故选:B。

2.【分析】根据物理性质和化学性质的定义进行分析,物理性质是不需要经过化学变化就能表现出来的性质,化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质.

【解答】解:在化学变化中表现出来的性质为化学性质。密度、耐磨性、导电性都不需要在化学变化中表现出来,为物理性质;活泼性需要在化学变化中表现出来,属于化学性质,故选D。

3.【分析】根据物理性质和化学性质的本质区别﹣﹣﹣是否通过化学变化才能表现出来判断.

【解答】解:A、稀硫酸除铁锈是稀硫酸与氧化铁反应,属于化学性质;

B、铜具有导电性,可以用于制造导线,属于物理性质;

C、稀有气体做金属焊接保护气,是利用稀有气体化学性质很稳定的性质,属于化学性质;

D、用生石灰做食品干燥剂,是利用氧化钙与水反应,属于化学性质;

故选:B。

4.【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别为是否有新物质生成;据此分析判断.

【解答】解:某固体物质受热后变成了气体,可能是化学变化,例如氯酸钾加热生成氯化钾和氧气,可能是物理变化,例如冰变为水蒸气。

故选:C。

5.【分析】根据烧杯内水的沸点来考虑试剂受热温度最大值;从试管和水的接触面考虑受热情况;将烧杯内的水换成食盐水,从熔点和沸点的变化来看。

【解答】解:A、因为水的沸点是100℃,所以试管内试剂受热温度不超过100℃,说法正确;

B、试管被水包围着,受热面积大,所以试管内试剂受热比较均匀,说法正确;

C、水浴加热的温度是使试管内试剂受热温度均匀,若试管底部接触到烧杯底部,受热就不均匀了,说法正确;

D、将烧杯内的水换成食盐水,熔点降低,沸点升高,试管内试剂受热温度会高于100℃,说法错误。

故选:D。

6.【分析】A、根据量筒的使用原则进行分析;

B、根据灭火原理进行分析;

C、根据实验剩余药品的处理原则进行分析;

D、根据固体药品的取用方法进行分析判断.

【解答】解:A、量筒用于量取液体的体积,精确度为0.1mL,所以不能量取8.15mL的水,故A错误;

B、酒精在实验桌上着火,可以用湿抹布扑灭,属于隔绝空气灭火,故B正确;

C、实验用剩的药品应放在指定的容器内,不能放回原瓶,否则会污染药品,故C错误;

D、实验室取用固体药品一般用药匙,有些块状固体可用镊子夹取,不能用手直接取用,故D错误;

故选:B。

7.【分析】根据a与b之间的格数算出每一格表示的体积数,再用图示整数体积数加上一小格的体积数即可.

【解答】解:由图示数据可知a与b之间有5个格,即一个格占a与b之间体积的,即0.2mL,所量取液体的体积应为(b+0.2)mL。

故选:B。

8.【分析】装置气密性检验的原理是:通过气体发生器与液体构成封闭体系,依据改变体系内压强时产生的现象(如气泡的生成、水柱的形成、液面的升降等)来判断装置气密性的好坏;一般用到的方法有:空气热胀冷缩法、注水法、抽气或压气法等;据此进行分析解答即可。

【解答】解:A、该装置的气密性检查方法是:当向右拉注射器的活塞时,锥形瓶内的空气体积增大压强变小,若气密性良好则可以看到长颈漏斗的下端会出现气泡,说明装置不漏气,没有气泡,则说明装置漏气,故选项符合题意。

B、该选项用的是注水法,原理为:向长颈漏斗中注水,直到长颈漏斗中的液面高于锥形瓶中的液面,关闭止水夹,从长颈漏斗内继续注水,长颈漏斗内液面不再下降,就证明该装置气密性良好,故选项不符合题意。

C、用手捂住试管,试管内气体受热膨胀,使试管内气体压强增大,玻璃管口有气泡冒出,说明装置气密性良好,故选项不符合题意。

D、用弹簧夹夹住右边导管,上下移动,若装置不漏气,两边液面应形成一定的高度差,若两端液面相平,说明装置漏气;图中所示文字说明装置不漏气,故选项不符合题意。

故选:A。

9.【分析】A、若导管太长,温度降低,蒸汽会冷却,进行分析判断。

B、根据蜡烛火焰的温度,进行分析判断。

C、根据题意,在燃着蜡烛火焰的焰心上插一根导管,在另一端导管口点燃产生“子火焰”,进行分析判断。

D、母火焰中心部分未与氧气充分接触燃烧,进行分析判断。

【解答】解:

A、该实验成功的关键是导气管不能太长,如果导气管太长,由于温度的降低,石蜡蒸汽会在导管中冷凝,不能从导气管的末端导出,使实验不成功,故选项说法正确。

B、蜡烛的外焰温度最高,故选项说法错误。

C、在燃着蜡烛火焰的焰心上插一根导管,在另一端导管口点燃产生“子火焰”,子火焰中被燃烧的物质白烟,是石蜡蒸气,而不是液态石蜡,故选项说法错误。

D、导管的一端要插入母火焰的中心部位,是因为母火焰中心部分未与氧气充分接触燃烧,仍为石蜡蒸气,而不是该处氧气充足,故选项说法错误。

故选:A。

10.【分析】在设计探究实验时,往往保持所有条件均相同进行多次实验,其目的是为了消除偶然的不确定因素带来的误差.

【解答】解:在设计探究实验时,往往保持所有条件均相同进行多次实验,其目的是为了消除偶然的不确定因素带来的误差。

故选:D。

二、多选题

11.【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化.化学变化的特征是:有新物质生成.判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成.

【解答】解:A、水成冰都是水分子构成的,没有新物质生成,属于物理变化,故选项错误;

B、既有化学变化,也有物理变化,雨水成弱酸性,和石头(碳酸钙)发生化学变化。物理变化是因为水长时间撞击石头,使石头磨损,以致穿孔,故选项正确;

C、铁杵磨成针,没有新物质生成,属于物理变化,故选项错误;

D、钢是新物质,属于化学变化,故选项正确;

故选:BD。

12.【分析】A、给试管里的液体加热时,液体不超过容积的;

B、洗涤实验用过的试管时,每次注入 12试管水,振荡后倒掉;

C、取用液体时,如果没有说明用量,液体一般取1mL~2mL;

D、使用酒精灯时,酒精灯内的酒精不超过容积的 .

【解答】A、给试管里的液体加热时,液体不超过容积的,太多会溅出,故A说法正确;

B、洗涤实验用过的试管时,每次注入试管水,振荡后倒掉,太少太多,不易洗涤,故B说法正确;

C、药品的取用,应节约,如果没有说明用量,固体取最少量,液体取1mL~2mL,故C说法错误;

D、使用酒精灯时,酒精灯内的酒精不超过容积的 ,故D说法错误。

故选:CD。

三、解答题

13.【分析】(1)根据玻璃片上没有出现水雾,判断白烟中是否含水蒸气;

(2)我们在验证白烟是否是二氧化碳时,必须排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰;

(3)检验是否是石蜡小颗粒时,可用再点燃的方法来验证.如果发现蜡烛重新被点燃,说明物质具有可燃性,不是二氧化碳,也不是水蒸气;

(4)我们可以收集白烟,并使它冷却,看有无石蜡固体形成.

【解答】解:(1)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟中不含水蒸气.

答:白烟中不含水蒸气;

(2)我们在验证白烟是否是二氧化碳时,必须排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰.(2)的做法无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的.

答:不能,因为无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的;

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,为C的说法提供了依据.同时可排除AB的说法.因为二氧化碳和水蒸气都不能燃烧.

答:这为假设C提供了证据;同时可排出假设AB;

(4)我们可以收集白烟,并使它冷却,看有无石蜡固体形成.具体做法是:可用一支长玻璃导管将燃烧后的气体引出,将其通到一个盛有半杯水的烧杯中,过一会可以看到水面上浮着一层白色固体.(其他合理答案也可)

14.【分析】(1)根据常用仪器的用途即可分析,试管用来作少量试剂的反应器,圆底烧瓶用来作较多量试剂的反应器.

(2)根据启普发生器的原理分析即可,打开止水夹,球形干燥管内气体逸出,压强减小,液体与固体反应;关闭止水夹,球形干燥管内压强增大,将液体压出,反应停止.

【解答】答:(1)根据题意可知A、B仪器的用途,并结合仪器的局部特征图,可知:A为试管,B为圆底烧瓶

故答案为:

仪器 A B

(A若画成具支试管也给分,B若画成蒸馏烧瓶也给分)

(2)因为要装配一套“随开随用、随关随停”的气体发生装置,而启普发生器的特点为“随开随用、随关随停”,根据启普发生器的原理并结合图中所给仪器,可以选出①②③④⑤⑥⑧进行连接,它的工作原理是:打开止水夹,球形干燥管内气体逸出,压强减小,液体与固体反应;关闭止水夹,球形干燥管内压强增大,将液体压出,反应停止.

用该连接装置制取气体的要求为:块状固体与液体的反应,该反应不需要加热,生成的气体不溶于该液体;

制取二氧化碳的试剂为大理石和稀盐酸,制取氢气的试剂为块状锌粒与稀硫酸,故该装置可以用来制取:CO2、H2;

故答案为:①②③④⑤⑥⑧,CO2、H2.

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件