2023—2024学年统编版语文九年级上册第六单元作业设计

文档属性

| 名称 | 2023—2024学年统编版语文九年级上册第六单元作业设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 101.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

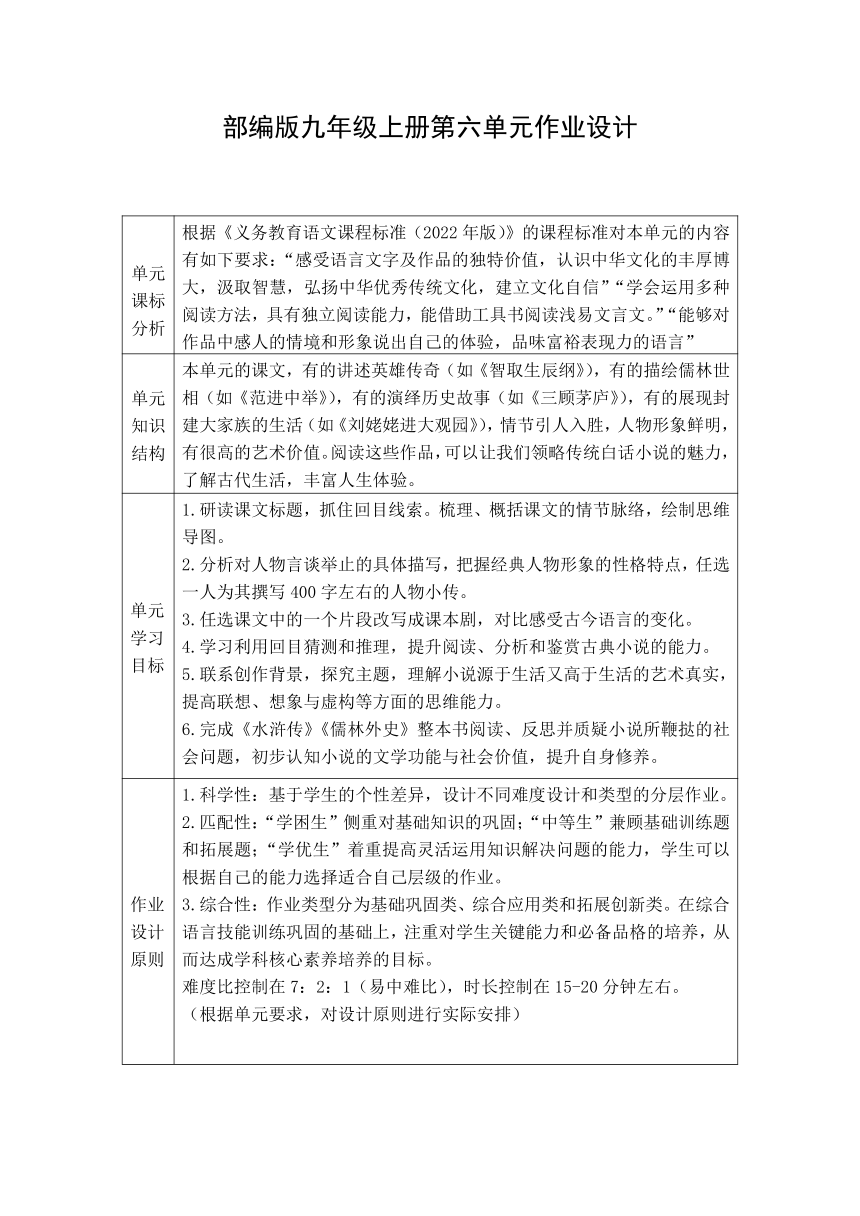

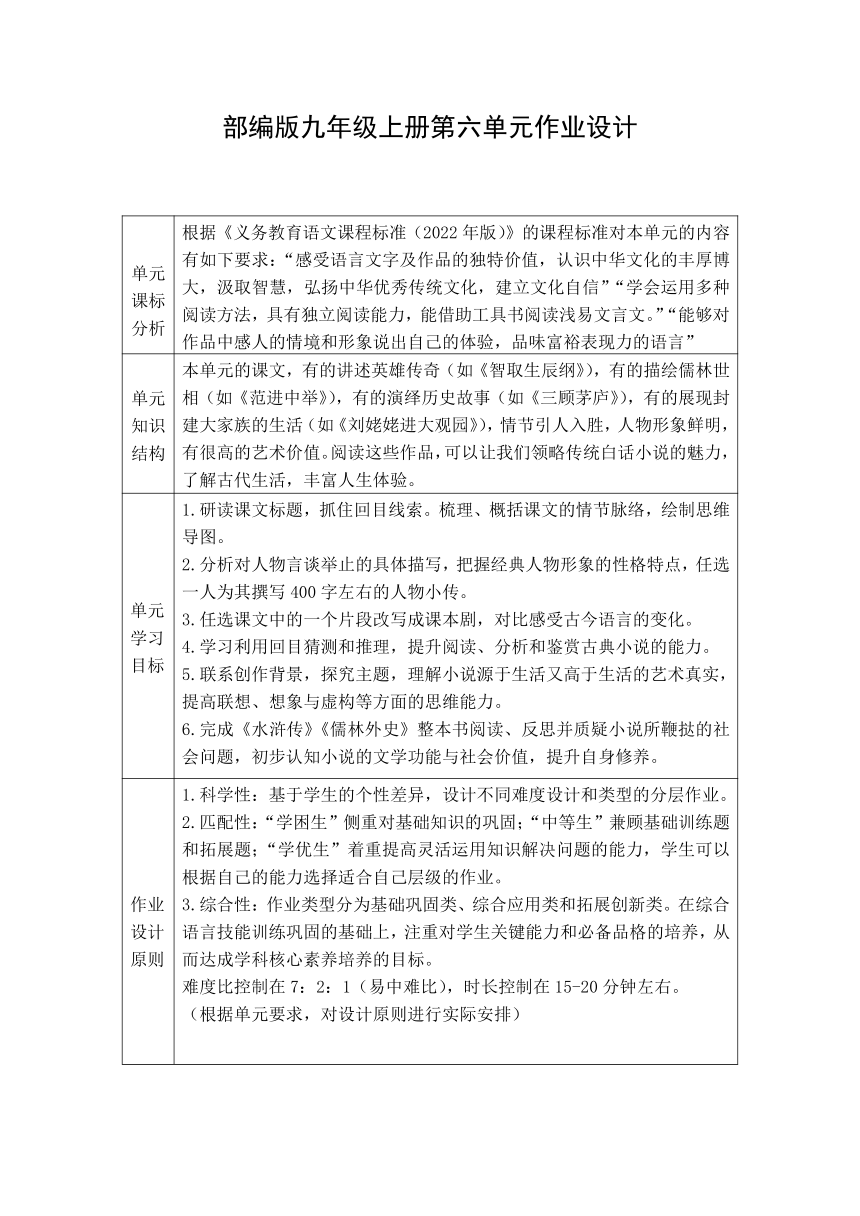

部编版九年级上册第六单元作业设计

单元课标分析 根据《义务教育语文课程标准(2022年版)》的课程标准对本单元的内容有如下要求:“感受语言文字及作品的独特价值,认识中华文化的丰厚博大,汲取智慧,弘扬中华优秀传统文化,建立文化自信”“学会运用多种阅读方法,具有独立阅读能力,能借助工具书阅读浅易文言文。”“能够对作品中感人的情境和形象说出自己的体验,品味富裕表现力的语言”

单元知识结构 本单元的课文,有的讲述英雄传奇(如《智取生辰纲》),有的描绘儒林世相(如《范进中举》),有的演绎历史故事(如《三顾茅庐》),有的展现封建大家族的生活(如《刘姥姥进大观园》),情节引人入胜,人物形象鲜明,有很高的艺术价值。阅读这些作品,可以让我们领略传统白话小说的魅力,了解古代生活,丰富人生体验。

单元学习目标 1.研读课文标题,抓住回目线索。梳理、概括课文的情节脉络,绘制思维导图。 2.分析对人物言谈举止的具体描写,把握经典人物形象的性格特点,任选一人为其撰写400字左右的人物小传。 3.任选课文中的一个片段改写成课本剧,对比感受古今语言的变化。 4.学习利用回目猜测和推理,提升阅读、分析和鉴赏古典小说的能力。 5.联系创作背景,探究主题,理解小说源于生活又高于生活的艺术真实,提高联想、想象与虚构等方面的思维能力。 6.完成《水浒传》《儒林外史》整本书阅读、反思并质疑小说所鞭挞的社会问题,初步认知小说的文学功能与社会价值,提升自身修养。

作业设计原则 1.科学性:基于学生的个性差异,设计不同难度设计和类型的分层作业。 2.匹配性:“学困生”侧重对基础知识的巩固;“中等生”兼顾基础训练题和拓展题;“学优生”着重提高灵活运用知识解决问题的能力,学生可以根据自己的能力选择适合自己层级的作业。 3.综合性:作业类型分为基础巩固类、综合应用类和拓展创新类。在综合语言技能训练巩固的基础上,注重对学生关键能力和必备品格的培养,从而达成学科核心素养培养的目标。 难度比控制在7:2:1(易中难比),时长控制在15-20分钟左右。 (根据单元要求,对设计原则进行实际安排)

来源 改编

课型 讲授 授课对象 九年级 预设完成时间 20分钟

设计者 学校

目标 确立 依据 一、课标分析。 通过课程学习逐步形成语文学科核心素养,达成“感受语言文字及作品的独特价值,认识中华文化的丰厚博大,汲取智慧,弘扬中华优秀传统文化,建立文化自信”“学会运用多种阅读方法,具有独立阅读能力,能借助工具书阅读浅易文言文。”的课标总目标。 二、课标分解 1.学什么? 每学年阅读两三部名著,探索个性化的阅读方法,分享阅读感受,开展专题探究,建构阅读整本书的经验。感受经典名著的艺术魅力,丰富自己的精神世界。 2.学到什么程度? “感受语言文字及作品的独特价值,认识中华文化的丰厚博大,汲取智慧,弘扬中华优秀传统文化,建立文化自信”“学会运用多种阅读方法,具有独立阅读能力,能借助工具书阅读浅易文言文。” 3.怎么学? 开展多样的读书活动,丰富、拓展名著阅读。借助多种媒介讲述、推荐自己喜欢的名著,说明推荐理由;尝试改编名著中的精彩片段;结合自己的阅读体会,尝试撰写文学鉴赏文章。

教材 分析 九年级上册第六单元选编的四篇课文分别节选自四部明清白话章回体小说。这一单元作为初中学段第二个小说单元,要求教师引导学生抓住长篇章回体小说的回目线索,梳理、概括小说的情节脉络,通过分析对人物言谈举止的具体描写,把握经典人物形象的性格特点,进而体会中国古典小说的艺术特点,感受其魅力,了解其思想内涵和艺术成就,构建阅读中国古典白话小说的模式。

学情 分析 1.知识储备:初中阶段学生已经学过很多文言文,在多年的学习训练的条件下对语文阅读方法学习有着较深的把握。 2.生活经验:四大名著作为学生必读书屋,其中有很多人物情节广为人知,且作为小说具有一定的趣味性,深受读者喜爱。 3.学习能力:九年级的学生理解能力强,知识面相较于初中低年级学生较广,面对新课改下的教学也可以较快适应。但是四大名著多为半文言半白话的语言构成,会对学生的阅读造成些许阻碍。

作业 目标 1.通过完成基础巩固作业,梳理本单元重要知识点,对文学常识有所积累。 2.借助思维导图或者表格等工具抓住小说的主要线索,梳理故事情节,把握人物形象。 3.选择课文中的一个片段改写成课本剧,在此过程中感受古今语言的变化。

检测 重点 难点 学习重点: 构建阅读中国古典白话小说的模式,学习改编课本剧 学习难点: 落实单元写作教学目标——学会改写

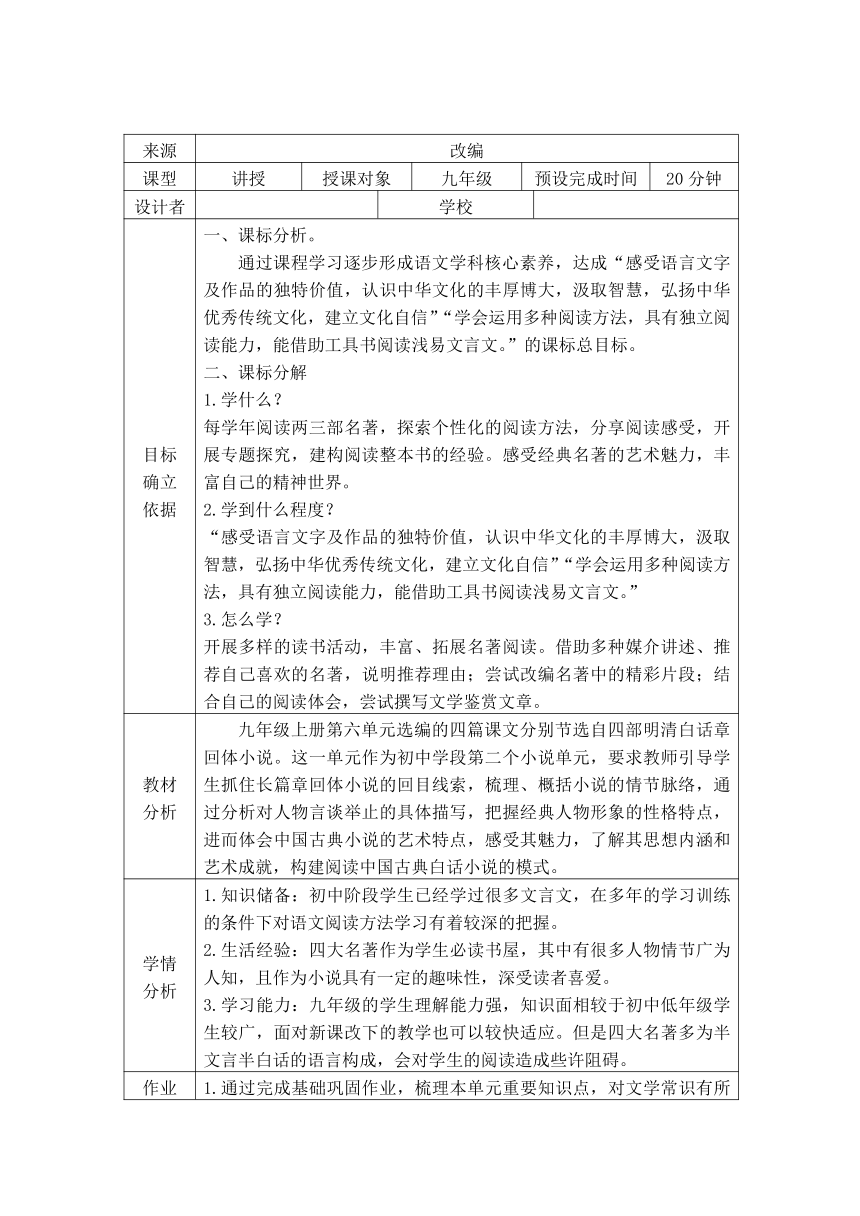

作业 设计 (主要部分) A.基础巩固类:(预设6分钟) 1.下列问子中,划线字的读音有误的一项是( ) A.杨志戴上凉笠儿,穿着青纱衫子,系(jì)了缠带行履麻鞋跨口腰刀,提条朴(pō)刀。 B.如今不知因我积了甚么德,带挈(qiè)你中了个相(xiàng)公,我所以带个酒来贺你。 C.玄德见孔明身长八尺.面如冠玉,头戴纶(1ún)巾,身披鹤堂(chǎng),飘飘然有神仙之概。 D.贾母素日吃饭,皆有小丫鬟在旁边拿着漱(shù)盂、麈(zhü)尾、巾帕之物。 2.根据提示默写。 (1)《月夜忆舍弟》感叹离乱所造成的亲人离散的诗句是__________。 (2)范仲淹的《岳阳楼记》中借鸟欢鱼跃描绘晴明之景的诗句是_________。 3.文学常识填写。 (1)《智取生展纲》作者________,________(朝代)小说家。他编著的《________》是一部以北宋末年宋江起义为题材的长篇_______小说。 (2)《范进中举》作者__,清代小说家。本文选自《_______》。该书是我国清代的一部_______。 (3)《三顾茅庐》选自《_______》,是我国第一部_______长篇______小说。作者_______,号湖海散人,________小说家。 (4)《刘姥姥进大观园>作者是_____代小说家______。名露,字梦阮。《红楼梦》是以______、______的爱情悲剧为线索,讲述了_______四大家族的兴衰史。 [设计意图]对本单元的文学常识进行考察,帮助学生梳理重要知识点,有助于其知识内化,巩固提高。

[评价标准] 评价方式自评 互评 师评评价标准 A快速正确的写出答案,并对其进行记忆、复习。B正确率在80%,并能及时订正。C正确率在60%。

(ABC是评价等级,后面的评价的标准) 完成自我检测: “万卷经书曾读过,平生机巧心灵。六相三略究来精。胸中藏战将,腹内隐雄兵。谋略敢欺诸葛亮,陈平岂敌才能。略施小计鬼神惊。” 这段词句赞美的是《水浒传》中哪位好汉?他有怎样的性格特点 写出与他有关的两个情节。 [设计意图]让学生通过分析简单的材料学习概括和描写名著人物的性格特点,有助于学生分析能力的提升,有助于积累量的增加。 [评价标准] 评价方式自评 互评 师评评价标准 A能正确写出材料中的任务、性格特点,掌握此项能力,并从课外读物中总结出相关情节。B能正确写出材料中的任务、性格特点、相关情节。C能找出材料中的人物特点

B.综合应用类:(预设8分钟) 完成下面的任务,借助思维导图和表格梳理故事发展的过程,通过分析对人物言谈举止的具体描写,把握经典人物形象的性格特点。 “智取生辰纲”的劫案过程震惊朝野,两队之间的较量精彩绝伦,完成下面的智取档案,梳理文章的关键信息。 问题一填写本章回目的名称回目问题二确定双方团队的各自成员团队组成( )团队—— 押送金银担( )团队—— 智取生辰纲问题三如何带领团队押送金银担如何带领团队智取生辰纲劫案过程 (情节发展)问题四结合课文内容,分析两个团队各自的特点团队特点问题五根据梳理得出的情节和人物形象,说说两队成功与失败的关键所在与重要原因。原因

[设计意图]通过完成智取档案能够达成抓住小说的主要线索,梳理故事情节,得出重要信息的作业目标。 评价方式自评 互评 师评评价标准 A能正确填写智取档案,并掌握此项能力,在本单元的名著导读《水浒传》的其他章节也加以运用。B能正确填写智取档案。C能写出本章回目中的名称、团队信息。

C.拓展创新类:(选做,预设10分钟) 任务一:名著情节我会改 把《三顾茅庐》的最后一个自然段改编为课本剧。 旁白:二人对坐,一边用茶,一边谈论国家大事,诸葛亮从当今时局,谈到三分天下有其一,谈到刘备可一统天下,汉室有望可兴.……刘备如获至宝,暗暗叹服。 [设计意图]通过将三顾茅庐的情节改编为课本剧,是进一步了解感悟名著的好方法,可以激发学生对文学名著的喜爱之情,感受中华优秀传统文化 的魅力 [评价标准] 评价方式 自评 互评 师评评价标准 A能根据自己的知识储备积极认真的完成,并从此种活动中获得能力的提升。B能积极参与到拓展活动中来。C能选做此类题目。

任务二:选择“四大名著”中你喜欢的人物制作趣味资料卡片。 [评价标准] 评价方式 自评 互评 师评评价标准 A能根据自己的知识储备积极认真的完成,并从制作资料卡片中获得能力的提升。B能查阅资料后正确填写。C能选做此类题目。

[设计意图]使学生选择自己喜欢的人物制作趣味资料卡有助于学生从多个角度把握人物形象。

设计 感受 本单元作业设计通过采用九年级上册第六单元的核心教学内容是抓住小说的主要线索,梳理故事情节,把握人物形象,探讨人物性格形成的原因,结合对具体人物的描写了解古代白话小说的艺术特点。本单元整体的核心任务是学习改编课本剧,目的是以写促读,驱动学生深入阅读小说,进而激发其阅读整本书的兴趣。通过设置基础巩固类、综合应用类、拓展创新类使不同层次的学生能力得到相应的训练,因材施教,促进学科素养的形成。

单元课标分析 根据《义务教育语文课程标准(2022年版)》的课程标准对本单元的内容有如下要求:“感受语言文字及作品的独特价值,认识中华文化的丰厚博大,汲取智慧,弘扬中华优秀传统文化,建立文化自信”“学会运用多种阅读方法,具有独立阅读能力,能借助工具书阅读浅易文言文。”“能够对作品中感人的情境和形象说出自己的体验,品味富裕表现力的语言”

单元知识结构 本单元的课文,有的讲述英雄传奇(如《智取生辰纲》),有的描绘儒林世相(如《范进中举》),有的演绎历史故事(如《三顾茅庐》),有的展现封建大家族的生活(如《刘姥姥进大观园》),情节引人入胜,人物形象鲜明,有很高的艺术价值。阅读这些作品,可以让我们领略传统白话小说的魅力,了解古代生活,丰富人生体验。

单元学习目标 1.研读课文标题,抓住回目线索。梳理、概括课文的情节脉络,绘制思维导图。 2.分析对人物言谈举止的具体描写,把握经典人物形象的性格特点,任选一人为其撰写400字左右的人物小传。 3.任选课文中的一个片段改写成课本剧,对比感受古今语言的变化。 4.学习利用回目猜测和推理,提升阅读、分析和鉴赏古典小说的能力。 5.联系创作背景,探究主题,理解小说源于生活又高于生活的艺术真实,提高联想、想象与虚构等方面的思维能力。 6.完成《水浒传》《儒林外史》整本书阅读、反思并质疑小说所鞭挞的社会问题,初步认知小说的文学功能与社会价值,提升自身修养。

作业设计原则 1.科学性:基于学生的个性差异,设计不同难度设计和类型的分层作业。 2.匹配性:“学困生”侧重对基础知识的巩固;“中等生”兼顾基础训练题和拓展题;“学优生”着重提高灵活运用知识解决问题的能力,学生可以根据自己的能力选择适合自己层级的作业。 3.综合性:作业类型分为基础巩固类、综合应用类和拓展创新类。在综合语言技能训练巩固的基础上,注重对学生关键能力和必备品格的培养,从而达成学科核心素养培养的目标。 难度比控制在7:2:1(易中难比),时长控制在15-20分钟左右。 (根据单元要求,对设计原则进行实际安排)

来源 改编

课型 讲授 授课对象 九年级 预设完成时间 20分钟

设计者 学校

目标 确立 依据 一、课标分析。 通过课程学习逐步形成语文学科核心素养,达成“感受语言文字及作品的独特价值,认识中华文化的丰厚博大,汲取智慧,弘扬中华优秀传统文化,建立文化自信”“学会运用多种阅读方法,具有独立阅读能力,能借助工具书阅读浅易文言文。”的课标总目标。 二、课标分解 1.学什么? 每学年阅读两三部名著,探索个性化的阅读方法,分享阅读感受,开展专题探究,建构阅读整本书的经验。感受经典名著的艺术魅力,丰富自己的精神世界。 2.学到什么程度? “感受语言文字及作品的独特价值,认识中华文化的丰厚博大,汲取智慧,弘扬中华优秀传统文化,建立文化自信”“学会运用多种阅读方法,具有独立阅读能力,能借助工具书阅读浅易文言文。” 3.怎么学? 开展多样的读书活动,丰富、拓展名著阅读。借助多种媒介讲述、推荐自己喜欢的名著,说明推荐理由;尝试改编名著中的精彩片段;结合自己的阅读体会,尝试撰写文学鉴赏文章。

教材 分析 九年级上册第六单元选编的四篇课文分别节选自四部明清白话章回体小说。这一单元作为初中学段第二个小说单元,要求教师引导学生抓住长篇章回体小说的回目线索,梳理、概括小说的情节脉络,通过分析对人物言谈举止的具体描写,把握经典人物形象的性格特点,进而体会中国古典小说的艺术特点,感受其魅力,了解其思想内涵和艺术成就,构建阅读中国古典白话小说的模式。

学情 分析 1.知识储备:初中阶段学生已经学过很多文言文,在多年的学习训练的条件下对语文阅读方法学习有着较深的把握。 2.生活经验:四大名著作为学生必读书屋,其中有很多人物情节广为人知,且作为小说具有一定的趣味性,深受读者喜爱。 3.学习能力:九年级的学生理解能力强,知识面相较于初中低年级学生较广,面对新课改下的教学也可以较快适应。但是四大名著多为半文言半白话的语言构成,会对学生的阅读造成些许阻碍。

作业 目标 1.通过完成基础巩固作业,梳理本单元重要知识点,对文学常识有所积累。 2.借助思维导图或者表格等工具抓住小说的主要线索,梳理故事情节,把握人物形象。 3.选择课文中的一个片段改写成课本剧,在此过程中感受古今语言的变化。

检测 重点 难点 学习重点: 构建阅读中国古典白话小说的模式,学习改编课本剧 学习难点: 落实单元写作教学目标——学会改写

作业 设计 (主要部分) A.基础巩固类:(预设6分钟) 1.下列问子中,划线字的读音有误的一项是( ) A.杨志戴上凉笠儿,穿着青纱衫子,系(jì)了缠带行履麻鞋跨口腰刀,提条朴(pō)刀。 B.如今不知因我积了甚么德,带挈(qiè)你中了个相(xiàng)公,我所以带个酒来贺你。 C.玄德见孔明身长八尺.面如冠玉,头戴纶(1ún)巾,身披鹤堂(chǎng),飘飘然有神仙之概。 D.贾母素日吃饭,皆有小丫鬟在旁边拿着漱(shù)盂、麈(zhü)尾、巾帕之物。 2.根据提示默写。 (1)《月夜忆舍弟》感叹离乱所造成的亲人离散的诗句是__________。 (2)范仲淹的《岳阳楼记》中借鸟欢鱼跃描绘晴明之景的诗句是_________。 3.文学常识填写。 (1)《智取生展纲》作者________,________(朝代)小说家。他编著的《________》是一部以北宋末年宋江起义为题材的长篇_______小说。 (2)《范进中举》作者__,清代小说家。本文选自《_______》。该书是我国清代的一部_______。 (3)《三顾茅庐》选自《_______》,是我国第一部_______长篇______小说。作者_______,号湖海散人,________小说家。 (4)《刘姥姥进大观园>作者是_____代小说家______。名露,字梦阮。《红楼梦》是以______、______的爱情悲剧为线索,讲述了_______四大家族的兴衰史。 [设计意图]对本单元的文学常识进行考察,帮助学生梳理重要知识点,有助于其知识内化,巩固提高。

[评价标准] 评价方式自评 互评 师评评价标准 A快速正确的写出答案,并对其进行记忆、复习。B正确率在80%,并能及时订正。C正确率在60%。

(ABC是评价等级,后面的评价的标准) 完成自我检测: “万卷经书曾读过,平生机巧心灵。六相三略究来精。胸中藏战将,腹内隐雄兵。谋略敢欺诸葛亮,陈平岂敌才能。略施小计鬼神惊。” 这段词句赞美的是《水浒传》中哪位好汉?他有怎样的性格特点 写出与他有关的两个情节。 [设计意图]让学生通过分析简单的材料学习概括和描写名著人物的性格特点,有助于学生分析能力的提升,有助于积累量的增加。 [评价标准] 评价方式自评 互评 师评评价标准 A能正确写出材料中的任务、性格特点,掌握此项能力,并从课外读物中总结出相关情节。B能正确写出材料中的任务、性格特点、相关情节。C能找出材料中的人物特点

B.综合应用类:(预设8分钟) 完成下面的任务,借助思维导图和表格梳理故事发展的过程,通过分析对人物言谈举止的具体描写,把握经典人物形象的性格特点。 “智取生辰纲”的劫案过程震惊朝野,两队之间的较量精彩绝伦,完成下面的智取档案,梳理文章的关键信息。 问题一填写本章回目的名称回目问题二确定双方团队的各自成员团队组成( )团队—— 押送金银担( )团队—— 智取生辰纲问题三如何带领团队押送金银担如何带领团队智取生辰纲劫案过程 (情节发展)问题四结合课文内容,分析两个团队各自的特点团队特点问题五根据梳理得出的情节和人物形象,说说两队成功与失败的关键所在与重要原因。原因

[设计意图]通过完成智取档案能够达成抓住小说的主要线索,梳理故事情节,得出重要信息的作业目标。 评价方式自评 互评 师评评价标准 A能正确填写智取档案,并掌握此项能力,在本单元的名著导读《水浒传》的其他章节也加以运用。B能正确填写智取档案。C能写出本章回目中的名称、团队信息。

C.拓展创新类:(选做,预设10分钟) 任务一:名著情节我会改 把《三顾茅庐》的最后一个自然段改编为课本剧。 旁白:二人对坐,一边用茶,一边谈论国家大事,诸葛亮从当今时局,谈到三分天下有其一,谈到刘备可一统天下,汉室有望可兴.……刘备如获至宝,暗暗叹服。 [设计意图]通过将三顾茅庐的情节改编为课本剧,是进一步了解感悟名著的好方法,可以激发学生对文学名著的喜爱之情,感受中华优秀传统文化 的魅力 [评价标准] 评价方式 自评 互评 师评评价标准 A能根据自己的知识储备积极认真的完成,并从此种活动中获得能力的提升。B能积极参与到拓展活动中来。C能选做此类题目。

任务二:选择“四大名著”中你喜欢的人物制作趣味资料卡片。 [评价标准] 评价方式 自评 互评 师评评价标准 A能根据自己的知识储备积极认真的完成,并从制作资料卡片中获得能力的提升。B能查阅资料后正确填写。C能选做此类题目。

[设计意图]使学生选择自己喜欢的人物制作趣味资料卡有助于学生从多个角度把握人物形象。

设计 感受 本单元作业设计通过采用九年级上册第六单元的核心教学内容是抓住小说的主要线索,梳理故事情节,把握人物形象,探讨人物性格形成的原因,结合对具体人物的描写了解古代白话小说的艺术特点。本单元整体的核心任务是学习改编课本剧,目的是以写促读,驱动学生深入阅读小说,进而激发其阅读整本书的兴趣。通过设置基础巩固类、综合应用类、拓展创新类使不同层次的学生能力得到相应的训练,因材施教,促进学科素养的形成。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)