闻一多先生的说和做课件

图片预览

文档简介

课件35张PPT。 “说”和“做”对人来说是很重要的,你能说出关于“说”和“做”的熟语吗?一言九鼎 一诺千金 言出必行

一言既出,驷马难追

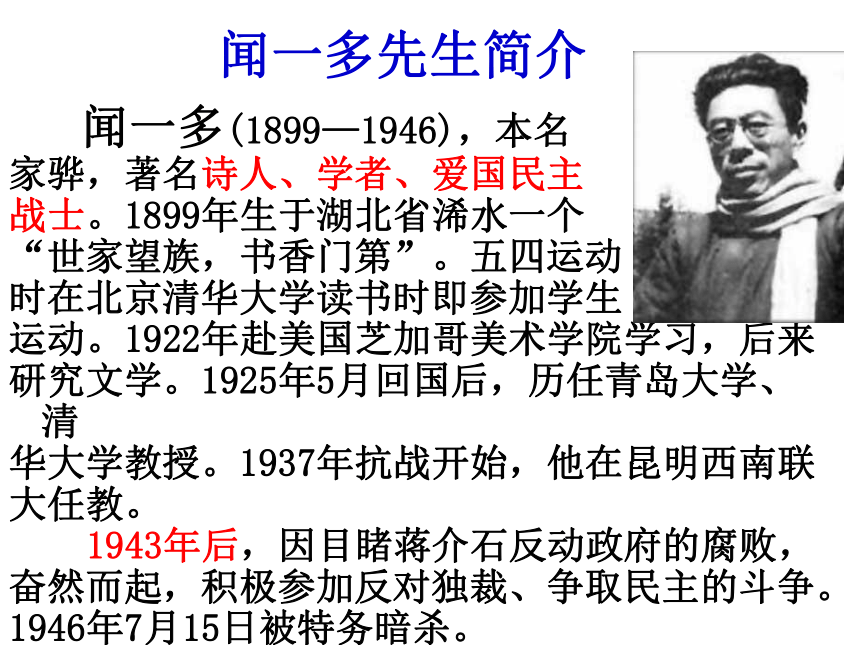

言必信,行必果青岛闻一多像清华大学校园内闻一多像云南大学的闻一多塑像闻一多先生简介 闻一多(1899—1946),本名

家骅,著名诗人、学者、爱国民主

战士。1899年生于湖北省浠水一个

“世家望族,书香门第”。五四运动

时在北京清华大学读书时即参加学生

运动。1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来

研究文学。1925年5月回国后,历任青岛大学、清

华大学教授。1937年抗战开始,他在昆明西南联

大任教。

1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,

奋然而起,积极参加反对独裁、争取民主的斗争。

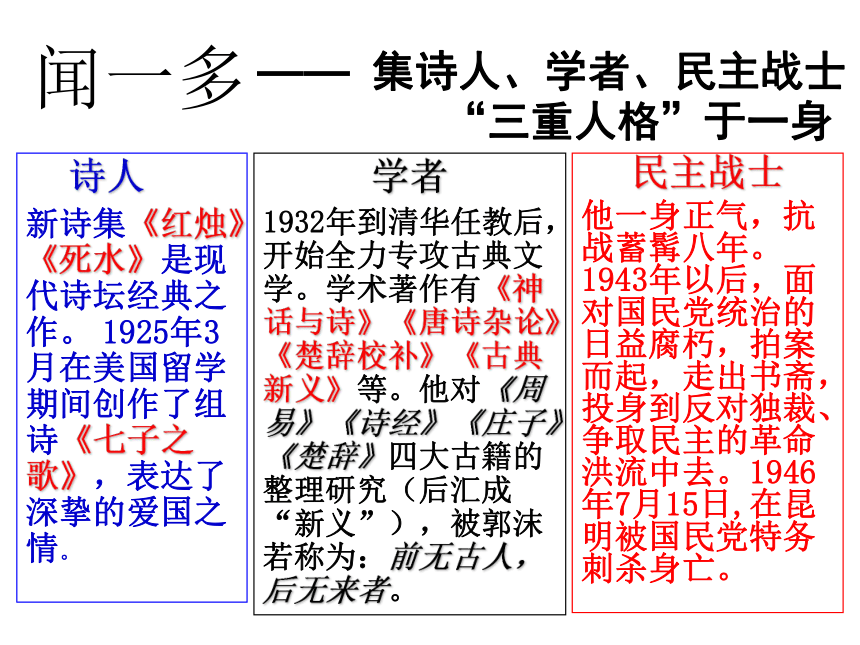

1946年7月15日被特务暗杀。—— 集诗人、学者、民主战士 “三重人格”于一身 诗人

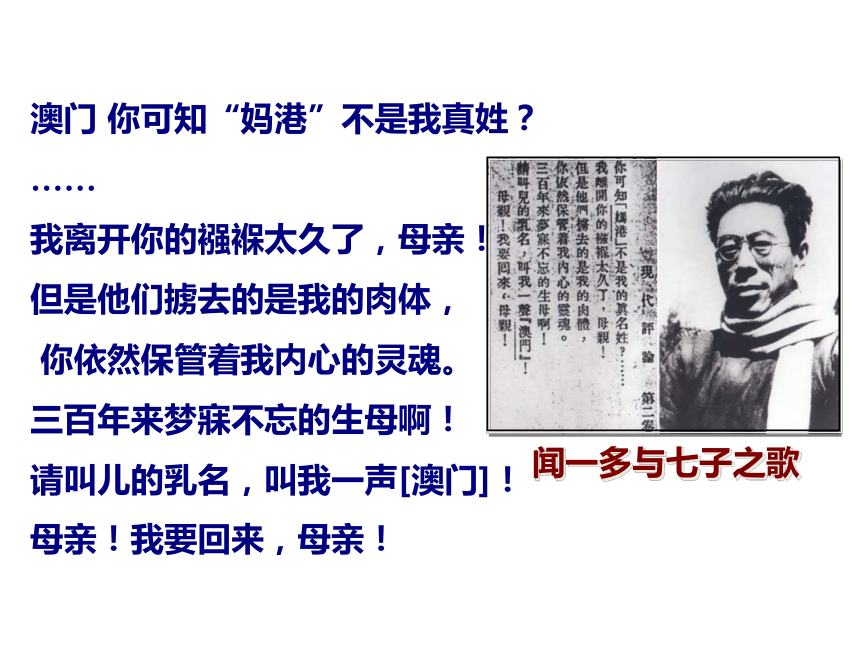

新诗集《红烛》《死水》是现代诗坛经典之作。 1925年3月在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。

学者

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。学术著作有《神话与诗》《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》等。他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为:前无古人,后无来者。民主战士

他一身正气,抗战蓄髯八年。1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

闻一多12/16/2018知遇相惜 亦师亦友 ——臧克家和闻一多臧克家于1930年起在青岛大学学习期间,是闻一多先生的高足,经常出入于闻一多的办公室和家中,向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,1932年回清华任教后写信给臧克家说:“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。”可见相知之深。1933年臧克家准备出版诗集《烙印》,因当时名不见经传,书店不愿出版他的诗集。闻一多联络王统照等人,替他出资印行《烙印》,又在大型杂志上撰文介绍。40年代,两人多有书信往来,如课文中提到的“他在给我的信上说……”,这是闻一多在接到臧克家赞扬他的信后,于1944年9月11日写的回信;课文中提到的“1944年10月12日”那封信,是答复臧克家欲至联大教书的问询的。闻一多先生遇难后,臧克家于1946年8月撰写《我的先生闻一多》以示悼念。闻一多臧克家 1930年,国立青岛大学入学考试成绩发布,一位20多岁的考生数学零分,作文也只写了三句带感慨的新诗:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入了无底的苦海。”按说,这位考生铁定无法录取。不过,问题是他碰上了一位慧眼识货的主考官。这位主考官就是文学院院长闻一多先生。闻先生从这三句杂感诗中发现了这位青年身上潜伏的才气,一锤定音破格录取。果不其然,这位青年没有辜负闻先生的期望,很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。他,就是后来享誉诗坛的臧克家。臧克家简介 臧克家(1905--2004年),诗人,从小受家庭影响,喜欢古典诗歌和民歌。1932年开始写新诗,以一篇《老马》成名,1933年出版了第一部诗集《烙印》,这是他最具影响的作品。此后,他陆续出版的诗集,长诗有《罪恶的黑手》《自己的写照》《泥土的歌》、《宝贝儿》《生命的零度》等十多部。 臧克家先生笔耕不辍,走过

一个世纪——从“农民诗

人”,走到“诗坛泰斗”。

臧克家 (1905─2004)有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

——臧克家

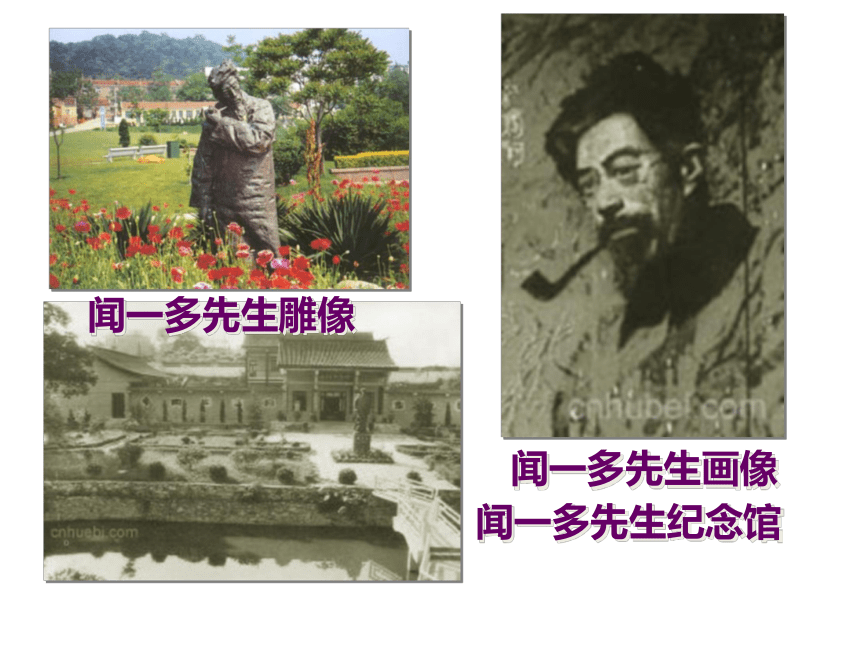

《有的人》闻一多先生画像闻一多先生纪念馆闻一多先生雕像教学目标:

1、了解记叙中穿插形象描写的写作手法。

2、感受文中富含诗意和情感的语言。

3、学习闻一多先生严谨治学的精神和嫉恶如仇的崇高情操。重点: 1.叙述与抒情、描写议论相结合的写法。2. 如何围绕中心选择材料。地壳 校补 赫然

函寄 漂白 衰微

卓越 深宵 钻探

锲而不舍 兀兀穷年 警报迭起

潜心贯注 迥乎不同 慷慨淋漓

气冲斗牛 无暇及此 目不窥园

仰之弥高 炯炯目光 沥尽心血读一读1.文章从哪两个方面来写闻一多先生的说和做的?

2.综合这两个方面来看,闻一多先生是一个怎样的人?(用课文原话回答)

3.由此来看,文章可分为几个部分?

4.每个部分是怎样衔接起来的?有何作用?想一想:1. 从学者的方面和革命家的方面来写的。你回答正确了吗?2. “言论和行动完全一致”或“口的巨人,行的高标”第三部分(19--20)总结全文,言行一致,“口的巨人,行动的高标”。第一部分(1-7)记述闻先生作为学者方面的“说”和“做”。

第二部分(8-18)记述闻先生作为革命家方面的“说”和“做”。4.思考:7、8、9段在文中的作用是什么?你回答正确了吗? 两部分之间用了七、八、九三个段落过渡。第七段承接上文小结,第八、九段开启下文。 这样连缀紧密,脉络清楚,过渡自然,把两个方面的情况简明地并列提出,给读者以深刻印象。学者

(1-7)革命家

(8-18)潜心学术硕果累累嫉恶如仇勇于献身说了就做

言行一致口的巨人、

行的高标

(19-20)做了再说

做了不说(不同)(相同)再读课文完成下表:1.理清课文层次,把握课文内容(指出两部分之间的过渡句)(7—8段) 2. 闻一多前期思想品格上的主要特点“做”了再“说”、“做”了也不“说”,为了表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?

3.作者选取的这三件事,选择的角度是什么?详略安排有什么不同?三个事例 写作《唐诗杂论》是从“做”了再“说”这个角度选材的;其它两个事例是从“做”了也不一定“说”角度选材的。其中第一件事详写,后两件事略写。战士闻一多4.作为民主战士的闻一多是怎样说的、怎样做的?

课文记叙了作为革命者的闻一多的哪三件事?说了就做,言行一致起稿政治传单、群众大会演说、参加游行示威三件事

(革命家)严谨治学态度群众大会演说参加游行示威三本书

(学者)《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》起稿政治传单一丝不苟精神澎湃执着的爱国热情言行一致的高尚人格为什么他只写这三本书、三件事?作者所选材料讲究典型性,以少胜多。无私无畏的斗争精神5.思考:从中看出闻一多先生是怎样一个人? 闻一多先生是一位治学严谨、成就卓越的学者,一位言行一致、敢作敢为的民主战士。 思考:这篇文章在叙述中运用了哪些形象的描写?并说说这些描写的作用。 课文中对闻一多的语言、肖像有许多具体描写还有细节描写。 都能起到具体再现闻一多先生那令人尊敬的高大形象的作用,使他的精神、品格、作风仿佛都成了可以具体感知的东西。 分析下列描写的作用1.“目不窥园,足不下楼”,“头发零乱”“睡得很少”

2.“慷慨淋漓”地说“你们站出来”

3.“昂首挺胸,长须飘飘” 这些细节,表现了闻先生的刻苦钻研的精神。语言描写,表现了闻先生的大义凛然。外貌描写,刻画了闻先生昂首挺胸的战士形象,突出了英勇无畏的革命精神。文章标题为什么取“闻一多先生的说和做”? 闻一多先生的说和做与众不同。作为卓越学者的他是做了再说,做了不说,表现他谦虚美德和实干精神、严谨的治学态度;作为革命家的他是说了就做,言行一致,表现他英勇无畏的英雄气概。文章从说和做两个方面,高度赞扬了闻一多先生的崇高品格和革命精神。本文的中心思想是什么? 本文记叙了闻一多先生的主要事略,表现他作为一名卓越的学者,一名革命家的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。前期:后期:为探索救国救民的出路而潜心学术,取得累累硕果。

锲而不舍,沥尽心血投身民主运动,做争取民主的战士,青年运动的领导人。

无所畏惧,视死如归对社会认识的变化卓越的学者、

言行一致的志士

伟大的爱国斗士思考:闻一多先生前后期思想品格上的主要特点是什么?前后期有什么变化?又有什么共同的地方?重点阅读(1—7)段回答问题:1.用自己的话归纳(1—7)段写了什么。

2.(1--2)段句在文中的作用是什么?

3. “人家是说了再做,我是做了再说”两个“说”含义有什么不同?

4.赏析:“一个有一个的四方竹本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”的含义? 答案提示:1.审题:用自己的话归纳。(抄原句不得分)

参考:“做了再说,做了不说”

2.审题:要点,(1)开门见山,照应题目。(2)对比写出闻一多先生的特点,引出下文。

3.提示:第一个“说”向别人宣告自己要干什么。第二个“说”向别人告诉自己干了什么。

4.赏析句子要点:

(1)是否用修辞。(2)特殊句式赏析。如:句式

双重否定,句子对仗。(3)句子结构赏析:过渡

段,承上启下。为后文作铺垫,前后呼应。

(4)从词语的应用角度赏析。如:重点动词,形

容词,副词等。(5)表达方式上赏析。(叙述、

说明等五种)。(6)表达的思想感情上赏析。4.赏析:“一个有一个的四方竹本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙” 的含义? 比喻。通过闻一多先生的本子上多,密的小楷字这个细节描写,表现出闻一多先生的踏实严谨,一丝不苟的治学态度。品读赏析 ①“他正向古代典籍钻探” 本来是叙述语言,无非是讲闻一多正在研究古代典籍,但作者不用“研究”一词,而精心地选用了“钻探”,这个比喻,既形象又深刻。并且句式也变成“向……钻探”,叙述由静态变成动态,给人的印象不再是客观的介绍,而且是热情的称赞了 :刻苦钻研古代典籍的精神。 ②“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血” “几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果”等。 以整齐的句式,饱含深情地赞美闻一多治学严谨;“沥”“凝结”表现治学成果来之不易。 ③“那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。” “诗兴不作”是文言说法。“作”,起。“诗兴不作”就是写诗的兴致减少了。20年代,闻一多写了许多爱国诗篇。从20年代末起,转入对我国古典文化的深入研究。 ④“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。” “开一剂救济的文化药方” 这是比喻的说法,表现闻一多为探索救国道路而苦读的目的。自20年代末起,闻先生过了十多年“书斋生活”,企图从文化上寻找振兴民族的途径。 ⑤“1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。” “望闻问切”是比拟的说法,把我们的民族比成一个病人(第2句就全句而言也是比拟),说明闻一多当时从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。 ⑥“深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,‘漂白了的四壁’。” “它”指深夜灯火。深夜只有孤灯相伴,本来应感到寂寞,但闻一多则不然,他在一盏孤灯的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了的四壁”引自闻一多诗《静夜》,这首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。课文中引用“漂白了的四壁”,意在表现闻先生深夜从事学术研究那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。 ⑦“他潜心贯注,心会神凝,成了‘何妨一下楼’的主人。” “潜心贯注”和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事情使他分心。 语言生动形象,富于感情和诗意:

有记叙、描写、抒情、议论。

运用成语或四字短语:使结构整齐,有节奏感。

运用对句:读起来琅琅上口,铿锵有力,富于音乐美。

闻一多被杀的背景

抗日战争结束后,国民党反动派不顾全国人民对和平民主的迫切要求,继续发动内战,并在国统区对爱国民主运动进行血腥镇压。7月11日,李公朴因参加爱国民主运动被暗杀。反动派一面杀人,一面造谣。昆明形势险恶,人心惶恐。7月15日,是李公朴先生的追悼会。其夫人张曼筠声泪俱下地讲述李先生遇难经过,听众热泪盈眶。可混进会场的特务,抽烟扮鬼脸,喧哗出洋相,故意打闹,制造混乱。闻一多先生不顾个人安危,跳上台去,当即发表演讲。他说:“这几天来,大家晓得,在昆明出现了历史上最卑劣最无耻的事情。李先生究竟犯了什么罪,竟遭此毒手?他只不过是用笔写写文章,用嘴说说话。”整个会场肃静下来,听众的 注意力都集中到这位无畏的民主斗士的身上。闻一多先生愤怒起来,“他所写所说,都不过是一个没有失掉良心的中国人的话!大家都有一支笔一张嘴,有什么理由拿出来讲啊!有事实拿出来说啊!为什么要打要杀,而且又不敢光明正大地来打来杀而偷偷摸摸地来暗杀!(鼓掌) 这成什么话?”(鼓掌)兀兀穷年,练就了一位著作等身的学者;

浪漫情怀,成就了一位热情澎湃的诗人;

气冲斗牛,造就了一位勇往直前的民主斗士;

铁骨铮铮,铸就了一位大勇的革命烈士;

言行一致,写就了他一生的傲岸人格。

无愧于“口的巨人”“行的高标”,诗与热血共同铸就一座爱的丰碑。假如闻一多先生被评为“感动中国年度人物”,请结合课文内容,为他写一段颁奖词。用一句名言赞美闻一多先生的品质和精神:鲁迅——横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。文天祥——人生自古谁无死,留取丹心照汗青。司马迁——人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。 你是一团火,照彻了深渊;指示着青年, 失望中抓住自我。

你是一团火,照明了古代;歌舞和竞赛, 有力猛如虎。

你是一团火,照亮了魔鬼;烧毁了自己!遗烬里爆出个新中国! ——朱自清赞颂闻一多的诗

一言既出,驷马难追

言必信,行必果青岛闻一多像清华大学校园内闻一多像云南大学的闻一多塑像闻一多先生简介 闻一多(1899—1946),本名

家骅,著名诗人、学者、爱国民主

战士。1899年生于湖北省浠水一个

“世家望族,书香门第”。五四运动

时在北京清华大学读书时即参加学生

运动。1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来

研究文学。1925年5月回国后,历任青岛大学、清

华大学教授。1937年抗战开始,他在昆明西南联

大任教。

1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,

奋然而起,积极参加反对独裁、争取民主的斗争。

1946年7月15日被特务暗杀。—— 集诗人、学者、民主战士 “三重人格”于一身 诗人

新诗集《红烛》《死水》是现代诗坛经典之作。 1925年3月在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。

学者

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。学术著作有《神话与诗》《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》等。他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为:前无古人,后无来者。民主战士

他一身正气,抗战蓄髯八年。1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

闻一多12/16/2018知遇相惜 亦师亦友 ——臧克家和闻一多臧克家于1930年起在青岛大学学习期间,是闻一多先生的高足,经常出入于闻一多的办公室和家中,向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,1932年回清华任教后写信给臧克家说:“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。”可见相知之深。1933年臧克家准备出版诗集《烙印》,因当时名不见经传,书店不愿出版他的诗集。闻一多联络王统照等人,替他出资印行《烙印》,又在大型杂志上撰文介绍。40年代,两人多有书信往来,如课文中提到的“他在给我的信上说……”,这是闻一多在接到臧克家赞扬他的信后,于1944年9月11日写的回信;课文中提到的“1944年10月12日”那封信,是答复臧克家欲至联大教书的问询的。闻一多先生遇难后,臧克家于1946年8月撰写《我的先生闻一多》以示悼念。闻一多臧克家 1930年,国立青岛大学入学考试成绩发布,一位20多岁的考生数学零分,作文也只写了三句带感慨的新诗:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入了无底的苦海。”按说,这位考生铁定无法录取。不过,问题是他碰上了一位慧眼识货的主考官。这位主考官就是文学院院长闻一多先生。闻先生从这三句杂感诗中发现了这位青年身上潜伏的才气,一锤定音破格录取。果不其然,这位青年没有辜负闻先生的期望,很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。他,就是后来享誉诗坛的臧克家。臧克家简介 臧克家(1905--2004年),诗人,从小受家庭影响,喜欢古典诗歌和民歌。1932年开始写新诗,以一篇《老马》成名,1933年出版了第一部诗集《烙印》,这是他最具影响的作品。此后,他陆续出版的诗集,长诗有《罪恶的黑手》《自己的写照》《泥土的歌》、《宝贝儿》《生命的零度》等十多部。 臧克家先生笔耕不辍,走过

一个世纪——从“农民诗

人”,走到“诗坛泰斗”。

臧克家 (1905─2004)有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

——臧克家

《有的人》闻一多先生画像闻一多先生纪念馆闻一多先生雕像教学目标:

1、了解记叙中穿插形象描写的写作手法。

2、感受文中富含诗意和情感的语言。

3、学习闻一多先生严谨治学的精神和嫉恶如仇的崇高情操。重点: 1.叙述与抒情、描写议论相结合的写法。2. 如何围绕中心选择材料。地壳 校补 赫然

函寄 漂白 衰微

卓越 深宵 钻探

锲而不舍 兀兀穷年 警报迭起

潜心贯注 迥乎不同 慷慨淋漓

气冲斗牛 无暇及此 目不窥园

仰之弥高 炯炯目光 沥尽心血读一读1.文章从哪两个方面来写闻一多先生的说和做的?

2.综合这两个方面来看,闻一多先生是一个怎样的人?(用课文原话回答)

3.由此来看,文章可分为几个部分?

4.每个部分是怎样衔接起来的?有何作用?想一想:1. 从学者的方面和革命家的方面来写的。你回答正确了吗?2. “言论和行动完全一致”或“口的巨人,行的高标”第三部分(19--20)总结全文,言行一致,“口的巨人,行动的高标”。第一部分(1-7)记述闻先生作为学者方面的“说”和“做”。

第二部分(8-18)记述闻先生作为革命家方面的“说”和“做”。4.思考:7、8、9段在文中的作用是什么?你回答正确了吗? 两部分之间用了七、八、九三个段落过渡。第七段承接上文小结,第八、九段开启下文。 这样连缀紧密,脉络清楚,过渡自然,把两个方面的情况简明地并列提出,给读者以深刻印象。学者

(1-7)革命家

(8-18)潜心学术硕果累累嫉恶如仇勇于献身说了就做

言行一致口的巨人、

行的高标

(19-20)做了再说

做了不说(不同)(相同)再读课文完成下表:1.理清课文层次,把握课文内容(指出两部分之间的过渡句)(7—8段) 2. 闻一多前期思想品格上的主要特点“做”了再“说”、“做”了也不“说”,为了表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?

3.作者选取的这三件事,选择的角度是什么?详略安排有什么不同?三个事例 写作《唐诗杂论》是从“做”了再“说”这个角度选材的;其它两个事例是从“做”了也不一定“说”角度选材的。其中第一件事详写,后两件事略写。战士闻一多4.作为民主战士的闻一多是怎样说的、怎样做的?

课文记叙了作为革命者的闻一多的哪三件事?说了就做,言行一致起稿政治传单、群众大会演说、参加游行示威三件事

(革命家)严谨治学态度群众大会演说参加游行示威三本书

(学者)《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》起稿政治传单一丝不苟精神澎湃执着的爱国热情言行一致的高尚人格为什么他只写这三本书、三件事?作者所选材料讲究典型性,以少胜多。无私无畏的斗争精神5.思考:从中看出闻一多先生是怎样一个人? 闻一多先生是一位治学严谨、成就卓越的学者,一位言行一致、敢作敢为的民主战士。 思考:这篇文章在叙述中运用了哪些形象的描写?并说说这些描写的作用。 课文中对闻一多的语言、肖像有许多具体描写还有细节描写。 都能起到具体再现闻一多先生那令人尊敬的高大形象的作用,使他的精神、品格、作风仿佛都成了可以具体感知的东西。 分析下列描写的作用1.“目不窥园,足不下楼”,“头发零乱”“睡得很少”

2.“慷慨淋漓”地说“你们站出来”

3.“昂首挺胸,长须飘飘” 这些细节,表现了闻先生的刻苦钻研的精神。语言描写,表现了闻先生的大义凛然。外貌描写,刻画了闻先生昂首挺胸的战士形象,突出了英勇无畏的革命精神。文章标题为什么取“闻一多先生的说和做”? 闻一多先生的说和做与众不同。作为卓越学者的他是做了再说,做了不说,表现他谦虚美德和实干精神、严谨的治学态度;作为革命家的他是说了就做,言行一致,表现他英勇无畏的英雄气概。文章从说和做两个方面,高度赞扬了闻一多先生的崇高品格和革命精神。本文的中心思想是什么? 本文记叙了闻一多先生的主要事略,表现他作为一名卓越的学者,一名革命家的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。前期:后期:为探索救国救民的出路而潜心学术,取得累累硕果。

锲而不舍,沥尽心血投身民主运动,做争取民主的战士,青年运动的领导人。

无所畏惧,视死如归对社会认识的变化卓越的学者、

言行一致的志士

伟大的爱国斗士思考:闻一多先生前后期思想品格上的主要特点是什么?前后期有什么变化?又有什么共同的地方?重点阅读(1—7)段回答问题:1.用自己的话归纳(1—7)段写了什么。

2.(1--2)段句在文中的作用是什么?

3. “人家是说了再做,我是做了再说”两个“说”含义有什么不同?

4.赏析:“一个有一个的四方竹本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”的含义? 答案提示:1.审题:用自己的话归纳。(抄原句不得分)

参考:“做了再说,做了不说”

2.审题:要点,(1)开门见山,照应题目。(2)对比写出闻一多先生的特点,引出下文。

3.提示:第一个“说”向别人宣告自己要干什么。第二个“说”向别人告诉自己干了什么。

4.赏析句子要点:

(1)是否用修辞。(2)特殊句式赏析。如:句式

双重否定,句子对仗。(3)句子结构赏析:过渡

段,承上启下。为后文作铺垫,前后呼应。

(4)从词语的应用角度赏析。如:重点动词,形

容词,副词等。(5)表达方式上赏析。(叙述、

说明等五种)。(6)表达的思想感情上赏析。4.赏析:“一个有一个的四方竹本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙” 的含义? 比喻。通过闻一多先生的本子上多,密的小楷字这个细节描写,表现出闻一多先生的踏实严谨,一丝不苟的治学态度。品读赏析 ①“他正向古代典籍钻探” 本来是叙述语言,无非是讲闻一多正在研究古代典籍,但作者不用“研究”一词,而精心地选用了“钻探”,这个比喻,既形象又深刻。并且句式也变成“向……钻探”,叙述由静态变成动态,给人的印象不再是客观的介绍,而且是热情的称赞了 :刻苦钻研古代典籍的精神。 ②“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血” “几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果”等。 以整齐的句式,饱含深情地赞美闻一多治学严谨;“沥”“凝结”表现治学成果来之不易。 ③“那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。” “诗兴不作”是文言说法。“作”,起。“诗兴不作”就是写诗的兴致减少了。20年代,闻一多写了许多爱国诗篇。从20年代末起,转入对我国古典文化的深入研究。 ④“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。” “开一剂救济的文化药方” 这是比喻的说法,表现闻一多为探索救国道路而苦读的目的。自20年代末起,闻先生过了十多年“书斋生活”,企图从文化上寻找振兴民族的途径。 ⑤“1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。” “望闻问切”是比拟的说法,把我们的民族比成一个病人(第2句就全句而言也是比拟),说明闻一多当时从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。 ⑥“深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,‘漂白了的四壁’。” “它”指深夜灯火。深夜只有孤灯相伴,本来应感到寂寞,但闻一多则不然,他在一盏孤灯的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了的四壁”引自闻一多诗《静夜》,这首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。课文中引用“漂白了的四壁”,意在表现闻先生深夜从事学术研究那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。 ⑦“他潜心贯注,心会神凝,成了‘何妨一下楼’的主人。” “潜心贯注”和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事情使他分心。 语言生动形象,富于感情和诗意:

有记叙、描写、抒情、议论。

运用成语或四字短语:使结构整齐,有节奏感。

运用对句:读起来琅琅上口,铿锵有力,富于音乐美。

闻一多被杀的背景

抗日战争结束后,国民党反动派不顾全国人民对和平民主的迫切要求,继续发动内战,并在国统区对爱国民主运动进行血腥镇压。7月11日,李公朴因参加爱国民主运动被暗杀。反动派一面杀人,一面造谣。昆明形势险恶,人心惶恐。7月15日,是李公朴先生的追悼会。其夫人张曼筠声泪俱下地讲述李先生遇难经过,听众热泪盈眶。可混进会场的特务,抽烟扮鬼脸,喧哗出洋相,故意打闹,制造混乱。闻一多先生不顾个人安危,跳上台去,当即发表演讲。他说:“这几天来,大家晓得,在昆明出现了历史上最卑劣最无耻的事情。李先生究竟犯了什么罪,竟遭此毒手?他只不过是用笔写写文章,用嘴说说话。”整个会场肃静下来,听众的 注意力都集中到这位无畏的民主斗士的身上。闻一多先生愤怒起来,“他所写所说,都不过是一个没有失掉良心的中国人的话!大家都有一支笔一张嘴,有什么理由拿出来讲啊!有事实拿出来说啊!为什么要打要杀,而且又不敢光明正大地来打来杀而偷偷摸摸地来暗杀!(鼓掌) 这成什么话?”(鼓掌)兀兀穷年,练就了一位著作等身的学者;

浪漫情怀,成就了一位热情澎湃的诗人;

气冲斗牛,造就了一位勇往直前的民主斗士;

铁骨铮铮,铸就了一位大勇的革命烈士;

言行一致,写就了他一生的傲岸人格。

无愧于“口的巨人”“行的高标”,诗与热血共同铸就一座爱的丰碑。假如闻一多先生被评为“感动中国年度人物”,请结合课文内容,为他写一段颁奖词。用一句名言赞美闻一多先生的品质和精神:鲁迅——横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。文天祥——人生自古谁无死,留取丹心照汗青。司马迁——人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。 你是一团火,照彻了深渊;指示着青年, 失望中抓住自我。

你是一团火,照明了古代;歌舞和竞赛, 有力猛如虎。

你是一团火,照亮了魔鬼;烧毁了自己!遗烬里爆出个新中国! ——朱自清赞颂闻一多的诗

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记