第11课 西汉建立和“文景之治” 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 西汉建立和“文景之治” 课件(20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-25 11:22:46 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第11课 西汉建立和“文景之治”

2022课程标准:通过了解休养生息政策、“文景之治”,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因。

立足史料实证和时空观念,认识汉初实行休养生息政策的背景、目的、措施和作用。

2. 立足唯物史观和历史解释,理解“文景之治”产生的原因和影响。

3.立足史料证实和家国情怀,从秦汉两朝政策和结果的不同,理解“得民心者得天下”的重要性,知道统治者要重视民生,以民为本,减轻人民负担,国家才能长治久安。

核心素养目标

夏朝

商朝

西周

东周(春秋战国)

秦朝

公元前

2070年

公元前

1600年

公元前

1046年

公元前

770年

公元前

221年

汉朝

公元前

207年

__灭六国

____灭夏

____伐纣

_____王

烽火戏诸侯

战国____

________起义

____之争

商汤

武王

七雄

周幽

秦

陈胜吴广

楚汉

春秋____

争霸

导入新课

“汉并天下”瓦当

资料卡片:

“汉并天下”瓦当是为纪念楚汉之争刘邦战胜项羽,统一天下,建立汉朝而作。

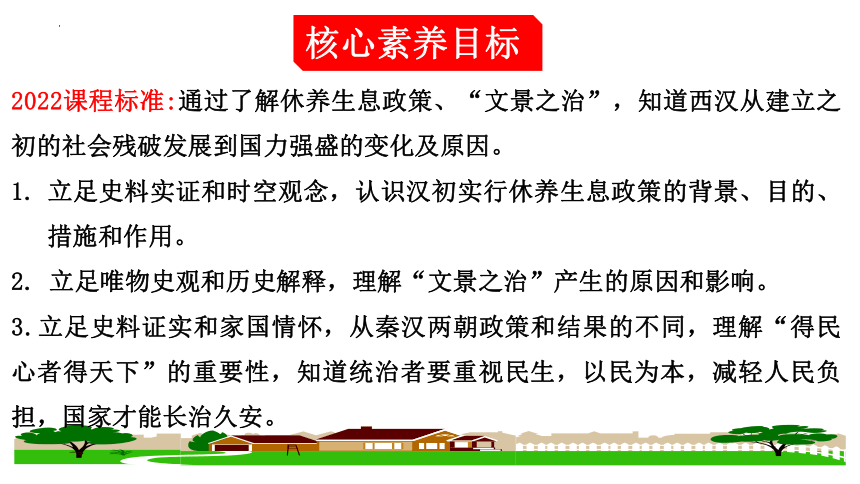

1.西汉的建立

一、西汉的建立

时间:

建立者:

都城:

公元前202年

刘邦(汉高祖)

长安

(今陕西西安)

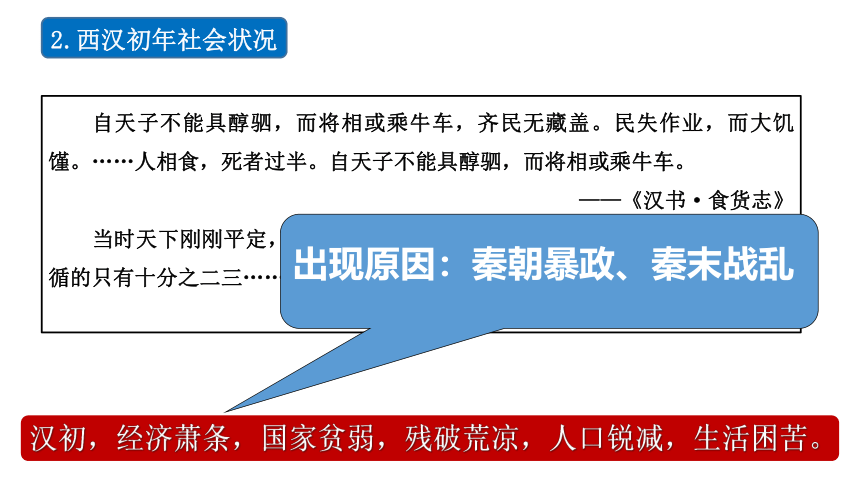

自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。民失作业,而大饥馑。……人相食,死者过半。自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

当时天下刚刚平定,所以大城市和著名都会的人口消散消亡,户口记载可循的只有十分之二三……

——《二十四史全译本·史记》

2.西汉初年社会状况

汉初,经济萧条,国家贫弱,残破荒凉,人口锐减,生活困苦。

出现原因:秦朝暴政、秦末战乱

直击中考

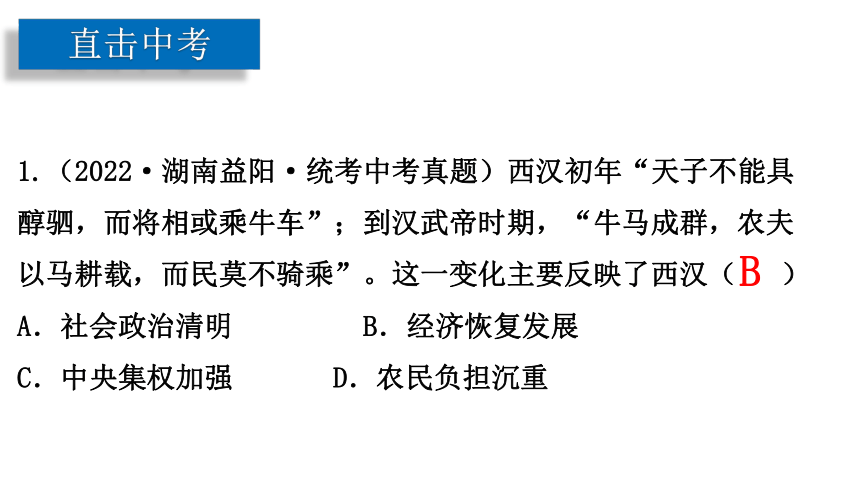

1.(2022·湖南益阳·统考中考真题)西汉初年“天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”;到汉武帝时期,“牛马成群,农夫以马耕载,而民莫不骑乘”。这一变化主要反映了西汉( )

A.社会政治清明 B.经济恢复发展

C.中央集权加强 D.农民负担沉重

B

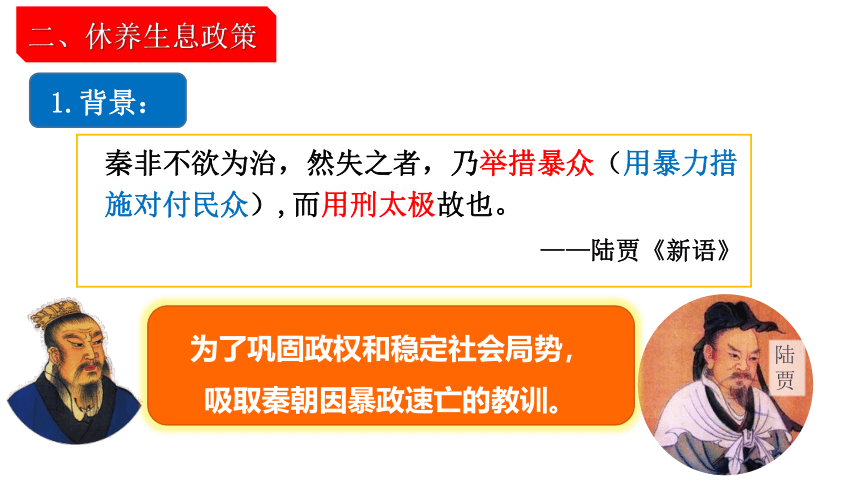

1.背景:

二、休养生息政策

陆贾

秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众(用暴力措施对付民众),而用刑太极故也。

——陆贾《新语》

秦因暴政短命而亡

休养生息政策

为了巩固政权和稳定社会局势,

吸取秦朝因暴政速亡的教训。

汉高祖刘邦

(前256—前195)

汉文帝刘恒

(前202年—前157年)

汉景帝刘启

(前188年—前141年)

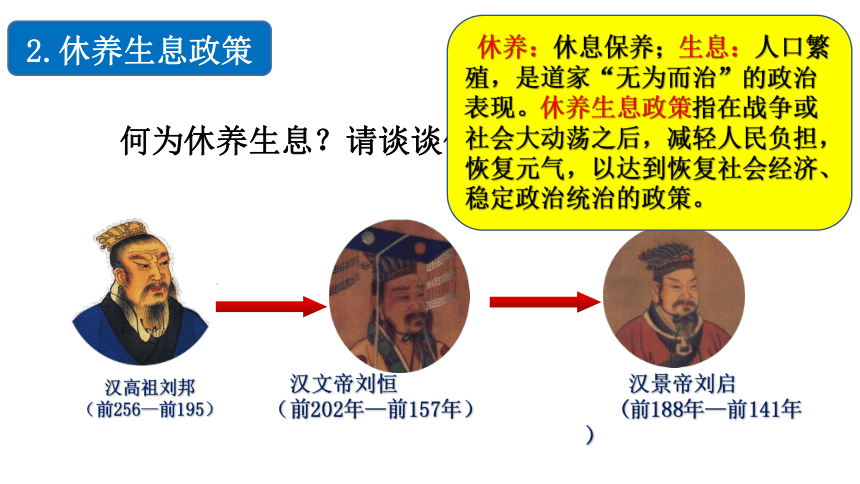

何为休养生息?请谈谈你的理解?

2.休养生息政策

休养:休息保养;生息:人口繁殖,是道家“无为而治”的政治表现。休养生息政策指在战争或社会大动荡之后,减轻人民负担,恢复元气,以达到恢复社会经济、稳定政治统治的政策。

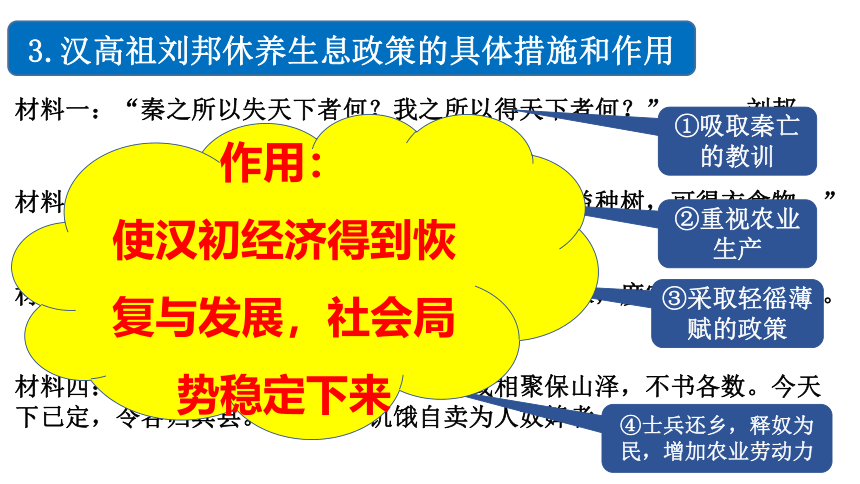

材料一:“秦之所以失天下者何?我之所以得天下者何?” ——刘邦

材料二:“农,天下之本……其令君国务劝农桑,益种树,可得衣食物。”

材料三:“约法省禁,轻田租,十伍而税一,量史禄,度官用,以赋于民。

材料四:“兵皆罢归家”。诏曰:“民前或相聚保山泽,不书各数。今天下已定,令各归其县。……民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为庶人。”

3.汉高祖刘邦休养生息政策的具体措施和作用

①吸取秦亡的教训

②重视农业生产

③采取轻徭薄赋的政策

④士兵还乡,释奴为民,增加农业劳动力

作用:

使汉初经济得到恢复与发展,社会局势稳定下来

直击中考

1.(2023·西藏·统考中考真题)《汉书·食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”为此,汉初统治者采取了( )

A.重文轻武政策 B.文化专制政策

C.闭关锁国政策 D.休养生息政策

D

三、“文景之治”

汉文帝刘恒(前202年—前157年),汉高祖刘邦第四子,西汉第五位皇帝。前196年,汉高祖封刘恒为代王,其为人宽容平和,在政治上保持低调。前180年,吕后死,刘恒入京为帝,是为汉文帝。

汉景帝刘启(公元前188年-公元前141年),汉文帝刘恒第五子,西汉第六位皇帝。刘启在位16年,葬于阳陵。 汉景帝刘启在西汉历史上占有重要地位,他继承和发展其父汉文帝的事业,与父亲一起开创“文景之治”。

文帝、景帝休养生息政策的措施

①注重农业生产,提倡以农为本。

夫农,天下之本也,朕亲率天下农耕以供粢盛(zi cheng)(古代盛在祭器内以供祭祀的谷物),皇后亲桑以奉祭服,其具礼仪。

——《汉书·文帝纪第四》

农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑,益种树可得衣食物。

——《汉书·景帝纪第五》

促进经济发展

材料一:汉文帝时期,把服役由一年一次改为三年一次。景帝则把徭役起征年龄从17岁推迟至20岁。

为发展农业生产,汉景帝进一步减轻农民负担,在位的第一年,虽然复收田租,坚持三十税一。他即位的第二年,就免去天下田租的一半,十三年后,完全废除了田租。

②进一步减轻赋税和徭役

进一步促进经济发展

秦朝:

三分之二

汉高祖时:

十五税一

文帝景帝时:

三十税一

秦朝:

徭役繁重

汉高祖时:

每年服役一个月

文帝:每三年一次

景帝:推迟和缩短服役时间

农民负担进一步减轻

生产积极性进一步提高

废除连坐,废除肉刑。把墨(脸上刻墨)改为髡(kun)钳城旦舂(头发剃光、脖子上套铁圈服劳役),把劓(割鼻子)改为笞(chi)三百(打三百板子),把斩左趾(斩去左脚)改为笞五百(打五百板子),把斩右趾(斩去右脚)改为弃市(死刑)。

汉景帝有感于文帝规定的笞刑过重,受笞者即使幸免不死,也往往落下终生残疾,因而改革主要针对笞刑进行,措施有二:一是减少笞数。二是规定刑具规格、受刑部位和行刑程序。刑具笞杖用竹板做成,长五尺,宽一寸,末梢厚半寸,须削平竹节;笞打的部分是臀部;笞打过程中不得换人。这样就减轻了笞刑的强度,降低了笞刑对犯罪者身体的伤害程度,也减少了受笞刑而死的数量。

缇萦:“陛下,臣妾的父亲在齐地为官,人人都说他为政廉洁。不幸他触犯法律,判罚肉刑,我心里非常难受。受了肉刑即使想改过自新也没有机会了。我自愿做官奴婢,为我父亲赎罪,让他有机会改过自新。”

汉文帝:“君子是百姓的父母,人有过失就用刑,,即使他想向善,但已经无法实现了。我对此深感不安。肉刑斩断肢体,刻画肌肤,让人终生受辱,这种痛苦如此不道德,还符合百姓父母的称呼吗?自今而后,废除肉刑。”

③重视“以德化民”,废除了一些严刑苛法,如断残肢体的肉刑。

政治清明

上常衣绨(ti)衣(材质粗糙的衣服),所幸慎夫人,令衣不得曳(ye)地,帷帐不得文绣,以示敦朴为天下先。

——《史记·孝文本纪第十》

尝欲作露台,召匠计之,直百金。上曰:“百金,中民十家之产也,吾奉

先帝宫室,常恐羞之,何以台为?”

——《史记·孝文本纪第十》

孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿(you)、车骑服御无所增益。

——《汉书·文帝纪第四》

治霸陵皆瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。

——《史记·孝文本纪第十》

④提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。

政治清明

在中国历代帝王中,文帝是一生都注重简朴为世人称道的皇帝。文帝生前曾留下遗诏:“厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。”

朝代 赋税 徭役 刑罚 结果

秦朝 赋税沉重,农民要将三分之二的收获物上缴国家 徭役繁重,每年服役的成年男子不下300万人 严刑峻法,死刑有十多种,还有族诛、连坐等 二世而亡

西汉 减轻赋税,文帝景帝把田赋降到三十税一 让士兵还乡务农,减轻徭役和兵役 废除了一些严刑峻法 文景之治

列表比较“秦亡与汉兴”

“至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百钜万,贯朽而不可校。太仓之粟,陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。 ”

——班固《汉书》

西汉实行休养生息政策,有利于西汉农业的发展和恢复,有利于巩固西汉初期的统治,为西汉的强盛奠定了基础。

汉陶俑面带笑意,再现文景之治的繁荣,堪称“东方蒙娜丽莎”

秦兵马俑

汉陶俑

秦·二世而亡

汉·四百余年

汉文帝和汉景帝统治时期,政治清明,经济发展,社会安定,国力增强,这一历史时期在历史上就被称为“文景之治”。

中国古代封建社会的

第一个盛世。

1.(2022·山东济南·统考中考真题)“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣!”以上材料称赞的是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

2.(2023·山西·统考中考真题)汉文帝时,大臣贾谊上书建议“驱民而归之农,皆著于本”。大臣晁错提出“务民于农桑,薄赋敛”。这反映了他们主张( )

A.以农为本 B.戒奢从简 C.兴修水利 D.重农抑商

A

A

直击中考

3.(2022·广东·统考中考真题)汉代体育项目众多,包括蹴鞠、骑射、步射、击剑、格斗等,深受民众喜爱,甚至帝王也参与“斗虎”“格熊”活动。这反映出,汉代社会风尚的一个侧面是( )

A.崇尚勇武 B.含蓄内敛

C.悠然清闲 D.宁静纯朴

A

西汉的建立

时间:公元前202年

开国之君:刘邦,又称汉高祖

都城:长安

休养生息

原因:为巩固政权和稳定社会局势,吸取秦朝因暴政导致速亡的教训。

措施:

①士兵还乡务农,奴婢释放为平民。

②轻徭薄赋,减轻农民赋税,相应的减免徭役和兵役。

影响:使汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。

文景之治

①注重农业生产,提倡以农为本

②减轻农民负担;

③重视“以德化民”废除了很多严刑峻法

④提倡勤俭治国,反对奢侈浮华

文景之治

经济发展

政治清明

中国进入封建社会后出现的第一个盛世。

本课小结

第11课 西汉建立和“文景之治”

2022课程标准:通过了解休养生息政策、“文景之治”,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因。

立足史料实证和时空观念,认识汉初实行休养生息政策的背景、目的、措施和作用。

2. 立足唯物史观和历史解释,理解“文景之治”产生的原因和影响。

3.立足史料证实和家国情怀,从秦汉两朝政策和结果的不同,理解“得民心者得天下”的重要性,知道统治者要重视民生,以民为本,减轻人民负担,国家才能长治久安。

核心素养目标

夏朝

商朝

西周

东周(春秋战国)

秦朝

公元前

2070年

公元前

1600年

公元前

1046年

公元前

770年

公元前

221年

汉朝

公元前

207年

__灭六国

____灭夏

____伐纣

_____王

烽火戏诸侯

战国____

________起义

____之争

商汤

武王

七雄

周幽

秦

陈胜吴广

楚汉

春秋____

争霸

导入新课

“汉并天下”瓦当

资料卡片:

“汉并天下”瓦当是为纪念楚汉之争刘邦战胜项羽,统一天下,建立汉朝而作。

1.西汉的建立

一、西汉的建立

时间:

建立者:

都城:

公元前202年

刘邦(汉高祖)

长安

(今陕西西安)

自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。民失作业,而大饥馑。……人相食,死者过半。自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

当时天下刚刚平定,所以大城市和著名都会的人口消散消亡,户口记载可循的只有十分之二三……

——《二十四史全译本·史记》

2.西汉初年社会状况

汉初,经济萧条,国家贫弱,残破荒凉,人口锐减,生活困苦。

出现原因:秦朝暴政、秦末战乱

直击中考

1.(2022·湖南益阳·统考中考真题)西汉初年“天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”;到汉武帝时期,“牛马成群,农夫以马耕载,而民莫不骑乘”。这一变化主要反映了西汉( )

A.社会政治清明 B.经济恢复发展

C.中央集权加强 D.农民负担沉重

B

1.背景:

二、休养生息政策

陆贾

秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众(用暴力措施对付民众),而用刑太极故也。

——陆贾《新语》

秦因暴政短命而亡

休养生息政策

为了巩固政权和稳定社会局势,

吸取秦朝因暴政速亡的教训。

汉高祖刘邦

(前256—前195)

汉文帝刘恒

(前202年—前157年)

汉景帝刘启

(前188年—前141年)

何为休养生息?请谈谈你的理解?

2.休养生息政策

休养:休息保养;生息:人口繁殖,是道家“无为而治”的政治表现。休养生息政策指在战争或社会大动荡之后,减轻人民负担,恢复元气,以达到恢复社会经济、稳定政治统治的政策。

材料一:“秦之所以失天下者何?我之所以得天下者何?” ——刘邦

材料二:“农,天下之本……其令君国务劝农桑,益种树,可得衣食物。”

材料三:“约法省禁,轻田租,十伍而税一,量史禄,度官用,以赋于民。

材料四:“兵皆罢归家”。诏曰:“民前或相聚保山泽,不书各数。今天下已定,令各归其县。……民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为庶人。”

3.汉高祖刘邦休养生息政策的具体措施和作用

①吸取秦亡的教训

②重视农业生产

③采取轻徭薄赋的政策

④士兵还乡,释奴为民,增加农业劳动力

作用:

使汉初经济得到恢复与发展,社会局势稳定下来

直击中考

1.(2023·西藏·统考中考真题)《汉书·食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”为此,汉初统治者采取了( )

A.重文轻武政策 B.文化专制政策

C.闭关锁国政策 D.休养生息政策

D

三、“文景之治”

汉文帝刘恒(前202年—前157年),汉高祖刘邦第四子,西汉第五位皇帝。前196年,汉高祖封刘恒为代王,其为人宽容平和,在政治上保持低调。前180年,吕后死,刘恒入京为帝,是为汉文帝。

汉景帝刘启(公元前188年-公元前141年),汉文帝刘恒第五子,西汉第六位皇帝。刘启在位16年,葬于阳陵。 汉景帝刘启在西汉历史上占有重要地位,他继承和发展其父汉文帝的事业,与父亲一起开创“文景之治”。

文帝、景帝休养生息政策的措施

①注重农业生产,提倡以农为本。

夫农,天下之本也,朕亲率天下农耕以供粢盛(zi cheng)(古代盛在祭器内以供祭祀的谷物),皇后亲桑以奉祭服,其具礼仪。

——《汉书·文帝纪第四》

农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑,益种树可得衣食物。

——《汉书·景帝纪第五》

促进经济发展

材料一:汉文帝时期,把服役由一年一次改为三年一次。景帝则把徭役起征年龄从17岁推迟至20岁。

为发展农业生产,汉景帝进一步减轻农民负担,在位的第一年,虽然复收田租,坚持三十税一。他即位的第二年,就免去天下田租的一半,十三年后,完全废除了田租。

②进一步减轻赋税和徭役

进一步促进经济发展

秦朝:

三分之二

汉高祖时:

十五税一

文帝景帝时:

三十税一

秦朝:

徭役繁重

汉高祖时:

每年服役一个月

文帝:每三年一次

景帝:推迟和缩短服役时间

农民负担进一步减轻

生产积极性进一步提高

废除连坐,废除肉刑。把墨(脸上刻墨)改为髡(kun)钳城旦舂(头发剃光、脖子上套铁圈服劳役),把劓(割鼻子)改为笞(chi)三百(打三百板子),把斩左趾(斩去左脚)改为笞五百(打五百板子),把斩右趾(斩去右脚)改为弃市(死刑)。

汉景帝有感于文帝规定的笞刑过重,受笞者即使幸免不死,也往往落下终生残疾,因而改革主要针对笞刑进行,措施有二:一是减少笞数。二是规定刑具规格、受刑部位和行刑程序。刑具笞杖用竹板做成,长五尺,宽一寸,末梢厚半寸,须削平竹节;笞打的部分是臀部;笞打过程中不得换人。这样就减轻了笞刑的强度,降低了笞刑对犯罪者身体的伤害程度,也减少了受笞刑而死的数量。

缇萦:“陛下,臣妾的父亲在齐地为官,人人都说他为政廉洁。不幸他触犯法律,判罚肉刑,我心里非常难受。受了肉刑即使想改过自新也没有机会了。我自愿做官奴婢,为我父亲赎罪,让他有机会改过自新。”

汉文帝:“君子是百姓的父母,人有过失就用刑,,即使他想向善,但已经无法实现了。我对此深感不安。肉刑斩断肢体,刻画肌肤,让人终生受辱,这种痛苦如此不道德,还符合百姓父母的称呼吗?自今而后,废除肉刑。”

③重视“以德化民”,废除了一些严刑苛法,如断残肢体的肉刑。

政治清明

上常衣绨(ti)衣(材质粗糙的衣服),所幸慎夫人,令衣不得曳(ye)地,帷帐不得文绣,以示敦朴为天下先。

——《史记·孝文本纪第十》

尝欲作露台,召匠计之,直百金。上曰:“百金,中民十家之产也,吾奉

先帝宫室,常恐羞之,何以台为?”

——《史记·孝文本纪第十》

孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿(you)、车骑服御无所增益。

——《汉书·文帝纪第四》

治霸陵皆瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。

——《史记·孝文本纪第十》

④提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。

政治清明

在中国历代帝王中,文帝是一生都注重简朴为世人称道的皇帝。文帝生前曾留下遗诏:“厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。”

朝代 赋税 徭役 刑罚 结果

秦朝 赋税沉重,农民要将三分之二的收获物上缴国家 徭役繁重,每年服役的成年男子不下300万人 严刑峻法,死刑有十多种,还有族诛、连坐等 二世而亡

西汉 减轻赋税,文帝景帝把田赋降到三十税一 让士兵还乡务农,减轻徭役和兵役 废除了一些严刑峻法 文景之治

列表比较“秦亡与汉兴”

“至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百钜万,贯朽而不可校。太仓之粟,陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。 ”

——班固《汉书》

西汉实行休养生息政策,有利于西汉农业的发展和恢复,有利于巩固西汉初期的统治,为西汉的强盛奠定了基础。

汉陶俑面带笑意,再现文景之治的繁荣,堪称“东方蒙娜丽莎”

秦兵马俑

汉陶俑

秦·二世而亡

汉·四百余年

汉文帝和汉景帝统治时期,政治清明,经济发展,社会安定,国力增强,这一历史时期在历史上就被称为“文景之治”。

中国古代封建社会的

第一个盛世。

1.(2022·山东济南·统考中考真题)“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣!”以上材料称赞的是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

2.(2023·山西·统考中考真题)汉文帝时,大臣贾谊上书建议“驱民而归之农,皆著于本”。大臣晁错提出“务民于农桑,薄赋敛”。这反映了他们主张( )

A.以农为本 B.戒奢从简 C.兴修水利 D.重农抑商

A

A

直击中考

3.(2022·广东·统考中考真题)汉代体育项目众多,包括蹴鞠、骑射、步射、击剑、格斗等,深受民众喜爱,甚至帝王也参与“斗虎”“格熊”活动。这反映出,汉代社会风尚的一个侧面是( )

A.崇尚勇武 B.含蓄内敛

C.悠然清闲 D.宁静纯朴

A

西汉的建立

时间:公元前202年

开国之君:刘邦,又称汉高祖

都城:长安

休养生息

原因:为巩固政权和稳定社会局势,吸取秦朝因暴政导致速亡的教训。

措施:

①士兵还乡务农,奴婢释放为平民。

②轻徭薄赋,减轻农民赋税,相应的减免徭役和兵役。

影响:使汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。

文景之治

①注重农业生产,提倡以农为本

②减轻农民负担;

③重视“以德化民”废除了很多严刑峻法

④提倡勤俭治国,反对奢侈浮华

文景之治

经济发展

政治清明

中国进入封建社会后出现的第一个盛世。

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史