江西省万载县赣西外国语2023-2024学年高一上学期第一次段考地理试卷A卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省万载县赣西外国语2023-2024学年高一上学期第一次段考地理试卷A卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1018.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-25 13:30:14 | ||

图片预览

文档简介

赣西外国语2023-2024学年高一上学期第一次段考

地理试卷(A卷)

考试时长:75分钟 试卷总分:100分

注意事项:

答题前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号填写在答题卡上。

回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。考试结束,只需将答题卡上交

一、选择题:本题共计16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。

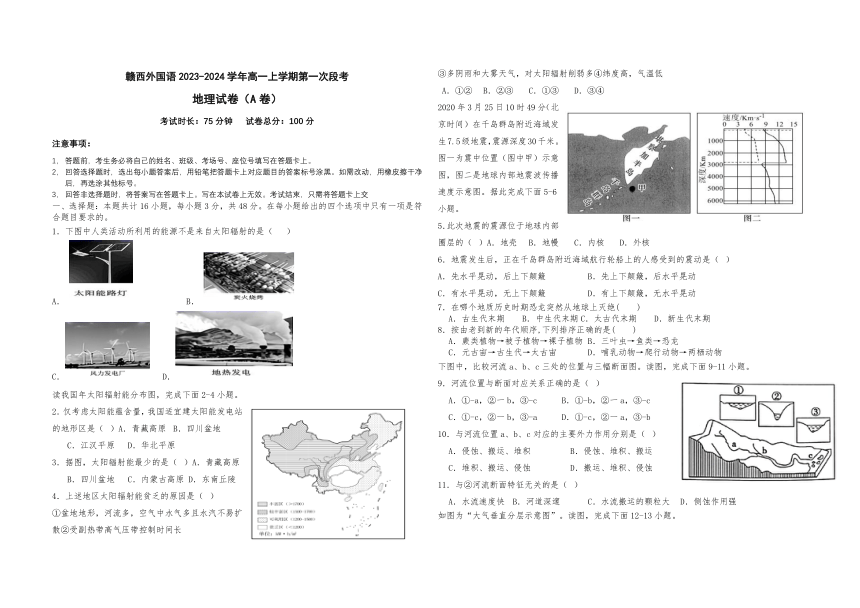

1.下图中人类活动所利用的能源不是来自太阳辐射的是( )

A. B.

C. D.

读我国年太阳辐射能分布图,完成下面2-4小题。

2.仅考虑太阳能蕴含量,我国适宜建太阳能发电站的地形区是( )A.青藏高原 B.四川盆地 C.江汉平原 D.华北平原

3.据图,太阳辐射能最少的是( )A.青藏高原 B.四川盆地 C.内蒙古高原 D.东南丘陵

4.上述地区太阳辐射能贫乏的原因是( )

①盆地地形,河流多,空气中水气多且水汽不易扩散②受副热带高气压带控制时间长

③多阴雨和大雾天气,对太阳辐射削弱多④纬度高,气温低

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

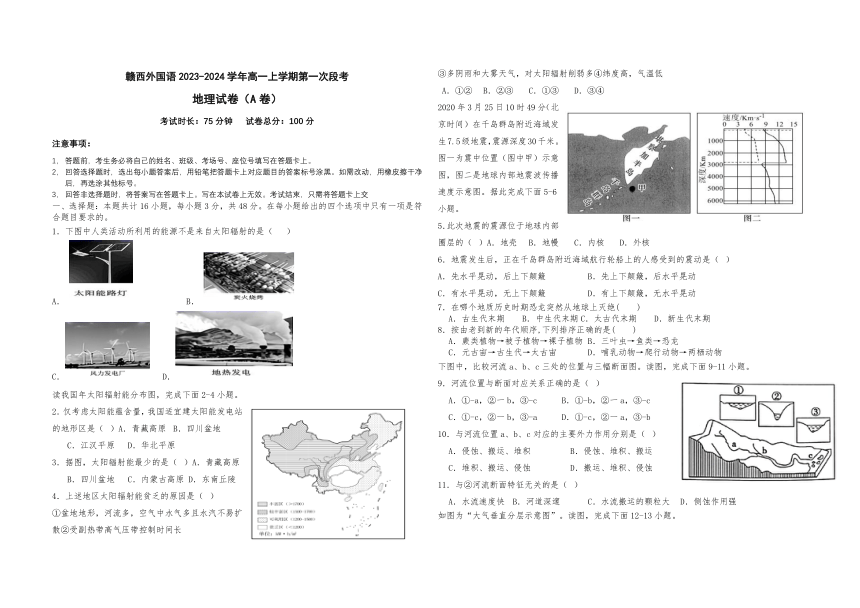

2020年3月25日10时49分(北京时间)在千岛群岛附近海域发生7.5级地震,震源深度30千米。图一为震中位置(图中甲)示意图,图二是地球内部地震波传播速度示意图。据此完成下面5-6小题。

5.此次地震的震源位于地球内部圈层的( )A.地壳 B.地幔 C.内核 D.外核

6.地震发生后,正在千岛群岛附近海域航行轮船上的人感受到的震动是( )

A.先水平晃动,后上下颠簸 B.先上下颠簸,后水平晃动

C.有水平晃动,无上下颠簸 D.有上下颠簸,无水平晃动

7.在哪个地质历史时期恐龙突然从地球上灭绝( )

A.古生代末期 B.中生代末期C.太古代末期 D.新生代末期

8.按由老到新的年代顺序,下列排序正确的是( )

A.蕨类植物→被子植物→裸子植物 B.三叶虫→鱼类→恐龙

C.元古宙→古生代→太古宙 D.哺乳动物→爬行动物→两栖动物

下图中,比较河流a、b、c三处的位置与三幅断面图。读图,完成下面9-11小题。

9.河流位置与断面对应关系正确的是( )

A.①-a,②一b,③-c B.①-b,②一a,③-c

C.①-c,②一b,③-a D.①-c,②一a,③-b

10.与河流位置a、b、c对应的主要外力作用分别是( )

A.侵蚀、搬运、堆积 B.侵蚀、堆积、搬运

C.堆积、搬运、侵蚀 D.搬运、堆积、侵蚀

11.与②河流断面特征无关的是( )

A.水流速度快 B.河道深邃 C.水流搬运的颗粒大 D.侧蚀作用强

如图为“大气垂直分层示意图”。读图,完成下面12-13小题。

12.图中正确表示大气层气温垂直变化的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

13.影响大气对流层气温垂直变化的主要原因是( )

A.大气对太阳辐射有削弱作用

B.地面是大气主要的直接热源

C.高山地区海拔高,空气稀薄

D.地面对太阳辐射有反射作用

熏烟驱霜是指霜冻来临前点火生烟,以减轻霜冻冻害(如图)。烟雾的成分有二氧化碳、碳粒、少量水蒸气等。读大气受热过程示意图完成下面14-15小题。

14.熏烟能够减轻霜冻的原因是( )

①燃烧柴草使CO2、水蒸气增加,吸收地面长波辐射增多,气温升高

②气温升高,大气逆辐射增加,返还近地面的热量增多。保温作用好

③燃烧产生的碳粒等烟尘物质充当凝结核促进水汽凝结,水汽凝结会释放热量

④柴草在燃烧过程中散发部分热量⑤烟雾增加反射,削弱太阳辐射

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①③④⑤ D.①②③⑤

15.上图中反映近地面大气温度升高的热量传递过程是( )A.①—②—③ B.①—④—②

C.②—③—④ D.③—④—②

16.如图是大气环流示意图,若该图为海滨地区海陆风模式示意图,且A表示海洋,B表示陆地,则图中②表示( )

A.白天的海风 B.夜晚的海风 C.白天的陆风 D.夜晚的陆风

二、非选择题:本题共4小题,共52分

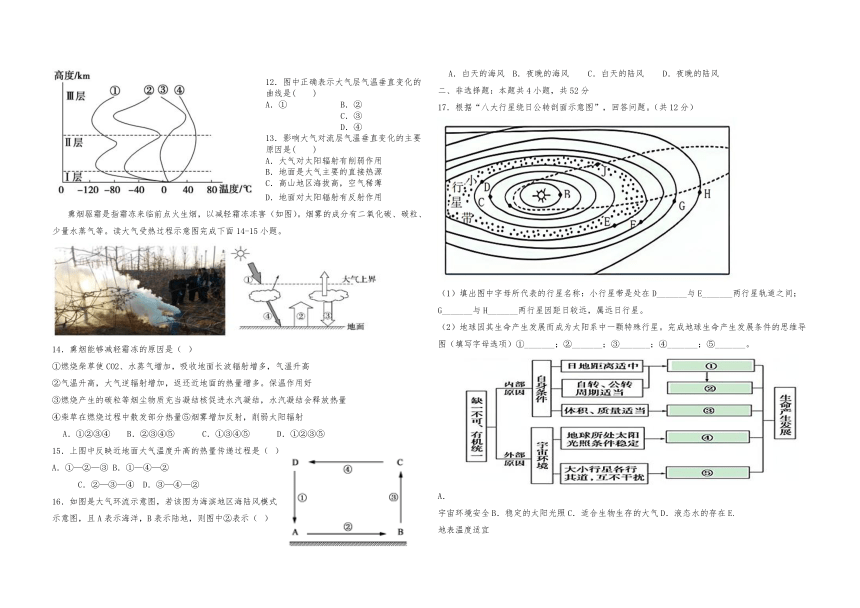

17.根据“八大行星绕日公转剖面示意图”,回答问题。(共12分)

(1)填出图中字母所代表的行星名称:小行星带是处在D_______与E_______两行星轨道之间;G_______与H_______两行星因距日较远,属远日行星。

(2)地球因其生命产生发展而成为太阳系中一颗特殊行星。完成地球生命产生发展条件的思维导图(填写字母选项)①_______;②_______;③_______;④_______;⑤_______。

A.宇宙环境安全B.稳定的太阳光照C.适合生物生存的大气D.液态水的存在E.

地表温度适宜

(3)八大行星的共同特征是:

18.阅读材料,结合所学知识,完成下列各题。(共12分)

材料 “地处青藏高原和黄土高原交会地带的和政县是远古时代各种古脊椎动物繁衍生息的乐园,孕育了今天弥足珍贵的古脊椎动物化石群。不同化石群埋藏在不同的地层中。据了解,1 000万年前的古脊椎动物化石是研究青藏高原升降历史及古环境、古气候的重要物质依据和信息源。”看到这则消息,上海某中学地理小组的同学特别感兴趣,他们决定利用暑假前去实地考察研究。在地理老师的指导下,他们给这次考察命了名,并做了大量的准备工作。

(1)考察名称: 与地质年代、自然地理环境的关系。

(2)考察工具准备: 。(2分)

(3)结合相关材料,他们绘制了一幅古生物化石地表分布示意图,并对相关问题进行了分析:

①按成因分类,该地区的地下岩层多属于 岩;按地质年代判断,该区域较老的岩层至少形成于 代。

②三叶虫生活时期,该地区应为 环境;恐龙繁盛时期,该地区应为 环境,气候、植被特点为 。(2分)

(4)考察结论。根据实地考察及材料分析,他们认为,迄今为止,青藏高原地区:

地理环境经历了 环境向 环境的演变。

②由不同化石的相对位置关系可知,地壳经历了 (填“抬升”“下降”或“水平”)运动。

19.(12分,每空1分,最后一空3分)下图为北半球某地热力环流示意图,读图,完成下列问题。

(1)图中形成的热力环流呈 (顺或逆)时针方向。

(2)图中A、B两地受热的是 地,该地空气做 (填“上升”或“下沉”)运动。

(3)图中①②③④点中,气压最高的是 ,气压最低的是

(4)若A地为海洋,B地为陆地,仅从热力因素考虑,图示时刻为 (填白天或夜晚),此时吹

的风为 (海风或者陆风)

(5)A、B两地中一定为晴天的是 ,昼夜温差大的是 ,并解释原因 。

20.(共14分,每空2分)读下图,完成下列问题。

图甲 图乙

图丙

(1)从地貌上看图甲是________,图乙是________,二者都是河流________地貌。

(2)若图甲、乙中两地貌在图丙中有分布,则其对应为图甲地貌在________处分布,图乙地貌在________处分布。

(3)随着河流流速的减慢,河流携带的泥沙会沉积下来,并且有一定的规律:颗粒大、密度大的物质先沉积,颗粒小、密度小的物质后沉积。由此判断,图甲中沿A→B方向的物质组成可能是( )A.黏土、砾石、粉砂 B.粉砂、黏土、砾石

C.砾石、粉砂、黏土 D.砾石、黏土、粉砂

(4)判断图甲中沿C→D方向的剖面图可能是( )

A B C D

地理试卷(A卷)答案

选择题答案(16小题,每小题3分,共48分)

1,D

2,A

3,B

4,C

5,B

6,D

7,B

8,B

9,D

10,A

11,D

12,B

13,B

14,A

15,B

16,A

17.(共12分,每空1分)(1)火星 木星 天王星 海王星

(2) E D C B A

(3)同向性、共面性、近圆形

18.(共14分)

答案:(1)生物化石(1分)

(2)该地区岩层等资料,指南针、地质锤、笔、纸(只要合理即可)(3分)

(3)①沉积(1分) 古生(1分) ②海洋(1分) 陆地(1分)

气候温暖湿润,植被茂密(2分)

(4)①海洋(1分) 陆地(1分) ②抬升(2分)

19.(12分,每空1分,最后一空3分)

(1) 顺

(2) A 上升

(3) ② ③

(4) 夜晚 陆风

(5) B B 晴天多;白天大气对太阳辐射削弱作用弱,到达地面太阳辐射多,气温高;夜晚大气逆辐射弱,气温低

20.(共14分,每空2分)[答案]

(1)洪(冲)积扇 三角洲 堆积

(2)B A

(3)C

(4)B

地理试卷(A卷)

考试时长:75分钟 试卷总分:100分

注意事项:

答题前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号填写在答题卡上。

回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。考试结束,只需将答题卡上交

一、选择题:本题共计16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。

1.下图中人类活动所利用的能源不是来自太阳辐射的是( )

A. B.

C. D.

读我国年太阳辐射能分布图,完成下面2-4小题。

2.仅考虑太阳能蕴含量,我国适宜建太阳能发电站的地形区是( )A.青藏高原 B.四川盆地 C.江汉平原 D.华北平原

3.据图,太阳辐射能最少的是( )A.青藏高原 B.四川盆地 C.内蒙古高原 D.东南丘陵

4.上述地区太阳辐射能贫乏的原因是( )

①盆地地形,河流多,空气中水气多且水汽不易扩散②受副热带高气压带控制时间长

③多阴雨和大雾天气,对太阳辐射削弱多④纬度高,气温低

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

2020年3月25日10时49分(北京时间)在千岛群岛附近海域发生7.5级地震,震源深度30千米。图一为震中位置(图中甲)示意图,图二是地球内部地震波传播速度示意图。据此完成下面5-6小题。

5.此次地震的震源位于地球内部圈层的( )A.地壳 B.地幔 C.内核 D.外核

6.地震发生后,正在千岛群岛附近海域航行轮船上的人感受到的震动是( )

A.先水平晃动,后上下颠簸 B.先上下颠簸,后水平晃动

C.有水平晃动,无上下颠簸 D.有上下颠簸,无水平晃动

7.在哪个地质历史时期恐龙突然从地球上灭绝( )

A.古生代末期 B.中生代末期C.太古代末期 D.新生代末期

8.按由老到新的年代顺序,下列排序正确的是( )

A.蕨类植物→被子植物→裸子植物 B.三叶虫→鱼类→恐龙

C.元古宙→古生代→太古宙 D.哺乳动物→爬行动物→两栖动物

下图中,比较河流a、b、c三处的位置与三幅断面图。读图,完成下面9-11小题。

9.河流位置与断面对应关系正确的是( )

A.①-a,②一b,③-c B.①-b,②一a,③-c

C.①-c,②一b,③-a D.①-c,②一a,③-b

10.与河流位置a、b、c对应的主要外力作用分别是( )

A.侵蚀、搬运、堆积 B.侵蚀、堆积、搬运

C.堆积、搬运、侵蚀 D.搬运、堆积、侵蚀

11.与②河流断面特征无关的是( )

A.水流速度快 B.河道深邃 C.水流搬运的颗粒大 D.侧蚀作用强

如图为“大气垂直分层示意图”。读图,完成下面12-13小题。

12.图中正确表示大气层气温垂直变化的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

13.影响大气对流层气温垂直变化的主要原因是( )

A.大气对太阳辐射有削弱作用

B.地面是大气主要的直接热源

C.高山地区海拔高,空气稀薄

D.地面对太阳辐射有反射作用

熏烟驱霜是指霜冻来临前点火生烟,以减轻霜冻冻害(如图)。烟雾的成分有二氧化碳、碳粒、少量水蒸气等。读大气受热过程示意图完成下面14-15小题。

14.熏烟能够减轻霜冻的原因是( )

①燃烧柴草使CO2、水蒸气增加,吸收地面长波辐射增多,气温升高

②气温升高,大气逆辐射增加,返还近地面的热量增多。保温作用好

③燃烧产生的碳粒等烟尘物质充当凝结核促进水汽凝结,水汽凝结会释放热量

④柴草在燃烧过程中散发部分热量⑤烟雾增加反射,削弱太阳辐射

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①③④⑤ D.①②③⑤

15.上图中反映近地面大气温度升高的热量传递过程是( )A.①—②—③ B.①—④—②

C.②—③—④ D.③—④—②

16.如图是大气环流示意图,若该图为海滨地区海陆风模式示意图,且A表示海洋,B表示陆地,则图中②表示( )

A.白天的海风 B.夜晚的海风 C.白天的陆风 D.夜晚的陆风

二、非选择题:本题共4小题,共52分

17.根据“八大行星绕日公转剖面示意图”,回答问题。(共12分)

(1)填出图中字母所代表的行星名称:小行星带是处在D_______与E_______两行星轨道之间;G_______与H_______两行星因距日较远,属远日行星。

(2)地球因其生命产生发展而成为太阳系中一颗特殊行星。完成地球生命产生发展条件的思维导图(填写字母选项)①_______;②_______;③_______;④_______;⑤_______。

A.宇宙环境安全B.稳定的太阳光照C.适合生物生存的大气D.液态水的存在E.

地表温度适宜

(3)八大行星的共同特征是:

18.阅读材料,结合所学知识,完成下列各题。(共12分)

材料 “地处青藏高原和黄土高原交会地带的和政县是远古时代各种古脊椎动物繁衍生息的乐园,孕育了今天弥足珍贵的古脊椎动物化石群。不同化石群埋藏在不同的地层中。据了解,1 000万年前的古脊椎动物化石是研究青藏高原升降历史及古环境、古气候的重要物质依据和信息源。”看到这则消息,上海某中学地理小组的同学特别感兴趣,他们决定利用暑假前去实地考察研究。在地理老师的指导下,他们给这次考察命了名,并做了大量的准备工作。

(1)考察名称: 与地质年代、自然地理环境的关系。

(2)考察工具准备: 。(2分)

(3)结合相关材料,他们绘制了一幅古生物化石地表分布示意图,并对相关问题进行了分析:

①按成因分类,该地区的地下岩层多属于 岩;按地质年代判断,该区域较老的岩层至少形成于 代。

②三叶虫生活时期,该地区应为 环境;恐龙繁盛时期,该地区应为 环境,气候、植被特点为 。(2分)

(4)考察结论。根据实地考察及材料分析,他们认为,迄今为止,青藏高原地区:

地理环境经历了 环境向 环境的演变。

②由不同化石的相对位置关系可知,地壳经历了 (填“抬升”“下降”或“水平”)运动。

19.(12分,每空1分,最后一空3分)下图为北半球某地热力环流示意图,读图,完成下列问题。

(1)图中形成的热力环流呈 (顺或逆)时针方向。

(2)图中A、B两地受热的是 地,该地空气做 (填“上升”或“下沉”)运动。

(3)图中①②③④点中,气压最高的是 ,气压最低的是

(4)若A地为海洋,B地为陆地,仅从热力因素考虑,图示时刻为 (填白天或夜晚),此时吹

的风为 (海风或者陆风)

(5)A、B两地中一定为晴天的是 ,昼夜温差大的是 ,并解释原因 。

20.(共14分,每空2分)读下图,完成下列问题。

图甲 图乙

图丙

(1)从地貌上看图甲是________,图乙是________,二者都是河流________地貌。

(2)若图甲、乙中两地貌在图丙中有分布,则其对应为图甲地貌在________处分布,图乙地貌在________处分布。

(3)随着河流流速的减慢,河流携带的泥沙会沉积下来,并且有一定的规律:颗粒大、密度大的物质先沉积,颗粒小、密度小的物质后沉积。由此判断,图甲中沿A→B方向的物质组成可能是( )A.黏土、砾石、粉砂 B.粉砂、黏土、砾石

C.砾石、粉砂、黏土 D.砾石、黏土、粉砂

(4)判断图甲中沿C→D方向的剖面图可能是( )

A B C D

地理试卷(A卷)答案

选择题答案(16小题,每小题3分,共48分)

1,D

2,A

3,B

4,C

5,B

6,D

7,B

8,B

9,D

10,A

11,D

12,B

13,B

14,A

15,B

16,A

17.(共12分,每空1分)(1)火星 木星 天王星 海王星

(2) E D C B A

(3)同向性、共面性、近圆形

18.(共14分)

答案:(1)生物化石(1分)

(2)该地区岩层等资料,指南针、地质锤、笔、纸(只要合理即可)(3分)

(3)①沉积(1分) 古生(1分) ②海洋(1分) 陆地(1分)

气候温暖湿润,植被茂密(2分)

(4)①海洋(1分) 陆地(1分) ②抬升(2分)

19.(12分,每空1分,最后一空3分)

(1) 顺

(2) A 上升

(3) ② ③

(4) 夜晚 陆风

(5) B B 晴天多;白天大气对太阳辐射削弱作用弱,到达地面太阳辐射多,气温高;夜晚大气逆辐射弱,气温低

20.(共14分,每空2分)[答案]

(1)洪(冲)积扇 三角洲 堆积

(2)B A

(3)C

(4)B

同课章节目录