2023-2024学年四川省广安市新育才教育集团高二(上)月考历史试卷(10月份)(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年四川省广安市新育才教育集团高二(上)月考历史试卷(10月份)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 230.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-26 23:02:33 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年四川省广安市新育才教育集团高二(上)月考历史试卷(10月份)

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1.商朝中央政权对商族地区的管理相当严密,对各附属国的控制力度相对薄弱。国王并不能绝对支配各附属国,各附属国基本上是各自为政,有很大的自主权。这是因为商朝( )

A. 以宗法血缘建国 B. 实行王位世袭制 C. 实行内外服制度 D. 有了成熟的文字

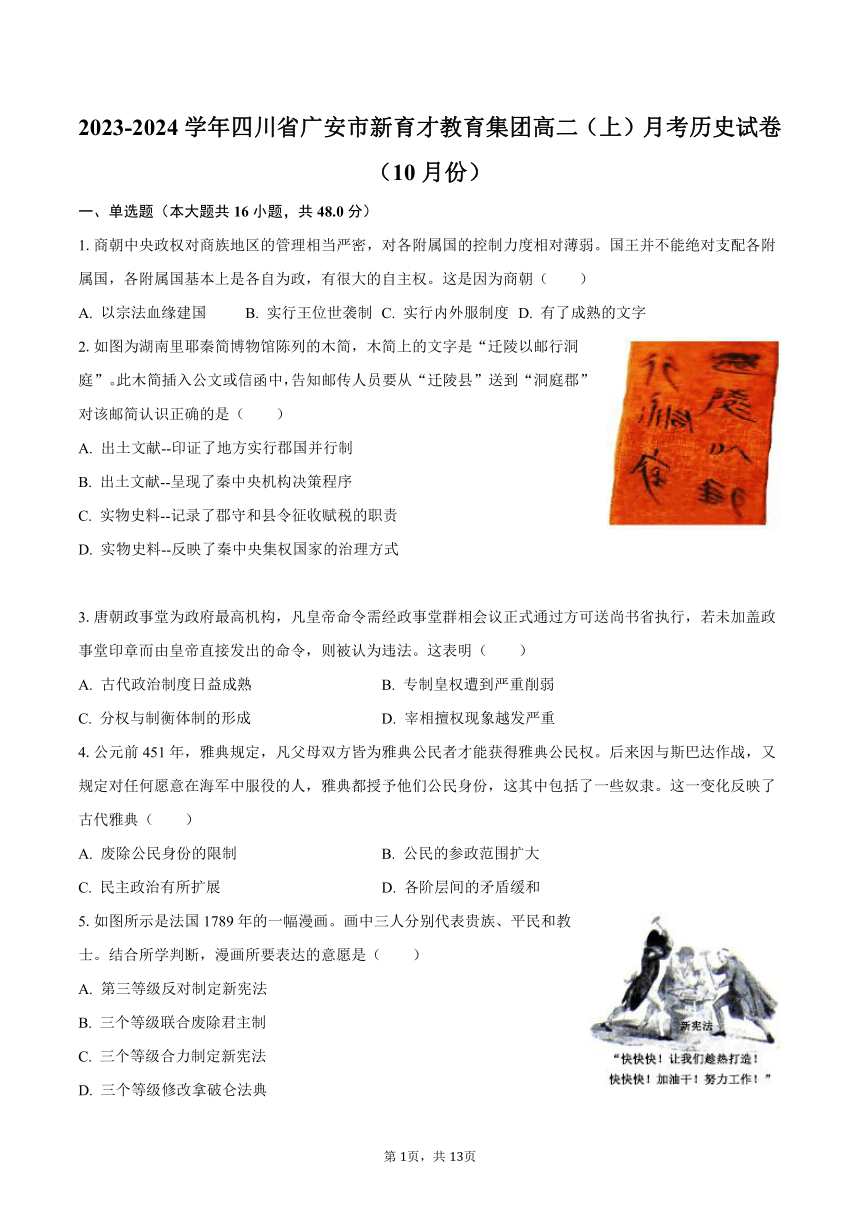

2.如图为湖南里耶秦简博物馆陈列的木简,木简上的文字是“迁陵以邮行洞庭”。此木简插入公文或信函中,告知邮传人员要从“迁陵县”送到“洞庭郡”。对该邮简认识正确的是( )

A. 出土文献--印证了地方实行郡国并行制

B. 出土文献--呈现了秦中央机构决策程序

C. 实物史料--记录了郡守和县令征收赋税的职责

D. 实物史料--反映了秦中央集权国家的治理方式

3.唐朝政事堂为政府最高机构,凡皇帝命令需经政事堂群相会议正式通过方可送尚书省执行,若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法。这表明( )

A. 古代政治制度日益成熟 B. 专制皇权遭到严重削弱

C. 分权与制衡体制的形成 D. 宰相擅权现象越发严重

4.公元前451年,雅典规定,凡父母双方皆为雅典公民者才能获得雅典公民权。后来因与斯巴达作战,又规定对任何愿意在海军中服役的人,雅典都授予他们公民身份,这其中包括了一些奴隶。这一变化反映了古代雅典( )

A. 废除公民身份的限制 B. 公民的参政范围扩大

C. 民主政治有所扩展 D. 各阶层间的矛盾缓和

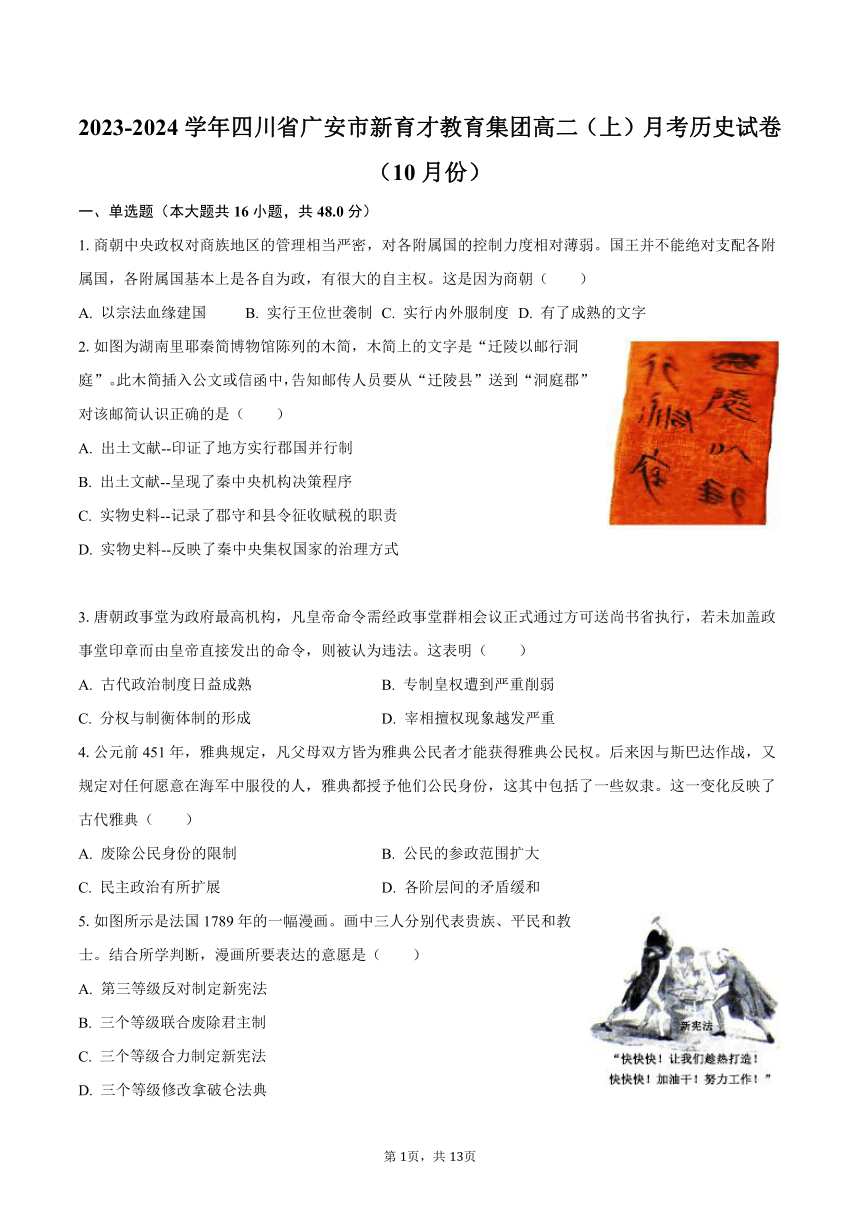

5.如图所示是法国1789年的一幅漫画。画中三人分别代表贵族、平民和教士。结合所学判断,漫画所要表达的意愿是( )

A. 第三等级反对制定新宪法

B. 三个等级联合废除君主制

C. 三个等级合力制定新宪法

D. 三个等级修改拿破仑法典

6.“一条鞭法”简化合并征收项目,变徭役的多税制为单一税制。实行统一征银,变力役为货币税,以货币形式取代实物税和劳役。这一改革( )

A. 顺应了商品经济的发展 B. 旨在解除对农民的束缚

C. 加重了下层民众的负担 D. 是加强中央集权的体现

7.随着国民经济的恢复和大规模经济建设的开展,以及社会主义经济基础和政治法律上层建筑的初步确立,我国的社会主义政治体制基本形成。其标志性事件是( )

A. 三大改造的完成 B. 政协《共同纲领》的颁布

C. “一五”计划的实施 D. 《中华人民共和国宪法》的颁布

8.二次革命是反对袁世凯专权的斗争,将其称为辛亥革命的继续,主要是从哪一方面来说( )

A. 领导力量 B. 革命任务 C. 革命性质 D. 斗争方式

9.某位导演准备拍电视连续剧《孙中山》时,需要为《中华民国临时约法》的诞生写一段“画外音”,如果要你为下列材料把关,不能出现在“画外音”中的一项是( )

A. 它是中国第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件

B. 它体现了资产阶级的革命性和民主性

C. 它特别规定总统制与三权分立的原则

D. 它是借鉴西方资本主义国家宪法的基本精神和原则制定的

10.《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定:只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。而《陕甘宁边区施政纲领》规定:保证一切抗日人民(地主、资本家、农民、工人等)的人权、政权、财权及言论、出版、集会、结社、信仰、居住、迁徙之自由权。导致这一变化的主要原因是( )

A. 国内主要矛盾的变化 B. 共产国际的指导

C. 完成土地革命的需要 D. 民主范围的扩大

11.观察下列图片所反映的历史现象,表述正确的是( )

《把自己满意的人选出来了》和选民证(1953年)

A. 用普选的方式产生人民代表

B. 《中华人民共和国宪法》是选举的法律依据

C. 基层民主选举制度基本确立

D. 选民选举的代表将参加第一届全国人民代表大会

12.下表所示为唐朝科举制考试中考生来源的三种途径。由此可知,唐代科举制( )

类型 来源

乡贡 自学成才,向州县官府投牒自举并考试合格者

生徒 国家最高学府和地方州县官办学校考试合格者

制举 皇帝临时下诏选拔的“非常之才”,由内外文武官员举荐者

A. 重视应试能力 B. 限制了社会流动 C. 选拔人才公平 D. 扩大了统治基础

13.清朝对官吏考核承袭明制并稍有改进。每三年考课一次,考课措施称“四格八法”,“八法”中凡犯有一法者即遭淘汰。若犯“八法”中的“贪”条,贪银十两即处以死刑。各级考核建立在德绩结合之上,德才并重,以德为主,德是考核指导原则,绩是考核具体内容。清朝的这一做法( )

A. 意在培养官员对现政权的忠诚感 B. 目的是树立良好清明的社会风气

C. 保证了国家经济繁荣和政治稳定 D. 建立了一支清廉高效的官僚队伍

14.秦朝及以后,历代监察官多是职位低的官员监察职位高的官员,如汉代以六百石的刺史监察两千石的郡国相,唐代巡视各道的监察御史也仅为正八品。这种做法( )

A. 保证中央对地方的管理 B. 有效防范高级官员渎职

C. 以小驭大体现皇权至上 D. 兼顾行政与监察高效能

15.20世纪初,英国建立文官分类管理制度,采用品位分类的办法。品即官阶,代表等级、地位和报酬;位即职位,代表权力、职资和任务。官阶不随职位变动而改变。这反映了()

A. 贵族传统的延续 B. 官员地位的降低 C. 党派干预的加强 D. 政府职能的扩大

16.西方国家的选官制先后经历了中古时期的赐官制、资本主义发展早期的恩赐制或个人赡徇制、两党制或多党制形成后的政党分肥制、工业革命完成后的文官制度。英国是最早确立文官制度的国家,推动英国文官制度确立的根本因素是( )

A. 资产阶级统治的确立 B. 资本主义经济的发展

C. 历史上选官制度的弊端 D. 人们受教育程度的提高

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17.习近平总书记指出,要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里。古今中外人类都做了有益的探索,它一直在拷问着人类的政治智慧。

材料一:中国古代监察制度萌芽于社会巨变的战国时期。各国普遍推行郡县制,郡县长官由国君任免,各国实行“见功而与赏,因能而受官”,为监察制度的萌芽创造了条件,但变革也在政治上滋长了严重的不法行为和腐败现象,检举和纠察官僚已十分迫切和必要。自春秋以来,人们已开始认识到“国家之败,由官邪也;官之失德,宠赂章(彰)也”.墨子认为“上之为政,得下之情则治,不得下之情则乱。”法家则明确提出“以法治吏”,主张打破“刑不上大夫”的旧观念,实行不别亲疏、不殊贵贱的“事断于法”原则。诸子百家的治国治官理论,从不同角度、不同程度地阐明了惩官治吏的重要性、必要性和可行性。

--摘编自曹春华《中国古代监察制度述论》材料二:宋初统治者认识到官员的俸禄与其廉洁的关系,实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策。州县官员编制精简后,每位州县官加俸五千钱,之后又不断增加各种额外的津贴。与其他朝代相比,宋朝给予官员的俸禄待遇是最为优厚的。宋代的这种高薪,对于官员的廉政有正面的保障作用。

--《宋史》

材料三:朱元璋坚持“吾治乱世,刑不得不重”的观点,立下了“杀尽贪官”的决心,制定峻法,惩治贪官。《大诰》就是重典治贪的具体表现。《大诰》中普列各式酷刑,如断手、斩趾、阉割、枭首、凌迟等三十多种。朱元璋还创造“剥皮实草”之刑,凡贪污六十两银子以上者“枭首示众,仍剥皮实草”。朱元璋还建立了厂卫制度,锦衣卫直接绕过国家正常的司法机构进行缉捕、拷问,其主要惩治对象是不法官吏。

--单卫华、赖红卫、张相军《中国廉政文化史》

(1) 根据材料一,概括战国时期中国古代监察制度萌芽的背景。

(2) 根据材料二和材料三分别概括宋初和明初廉政措施的特点,并分析历代封建王朝重视监察制度建设的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一中国在甲午战争中的败绩,证明了自强运动有不足之处。中国的知识分子和官员意识到这场运动的局限性,认为必须扩大现代化的纲领,把政治改革也包括进去。自信的思想家康有为和他著名的弟子梁启超,鼓动皇帝遵循彼得大帝和明治天皇的方式,实行维新变法。然而,即使在后期阶段,维新分子也并不倡导完全西化,而只是鼓吹建立一种融中西诸因素于一体的混合政体。……康有为改革方案的结果,是 1898年的“百日维新”,但却突然地以失败而告终。

——[美]徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料二康梁之徒,欲以最短期内铲除千余年之积弊,俾中国欲为强国。……不知环境之阻力,偏于理想,多招忌妒,终则一无所成,其人固无经验之书生也。

——陈恭禄《中国近代史》

(1) 材料一中康有为和梁启超主张建立的“混合政体”指的是什么?结合所学知识,概括近代中国在向西方学习过程中呈现的特点。

(2) 指出材料二是从哪些方面认识戊戌变法失败的原因的。你认为影响变法成败的因素有哪些?

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在英国,官吏任免一向实行“恩赐制”。到18世纪,内阁首相和大臣们滥用这个权力,把本党的党徒安插在各级政府。19世纪30年代,美国形成了“分赃制”,赢得大选的政党上台后,立即斥退大批政府官员,而让在竞选中有功的本党党徒填补这些空位。为了纠正上述乱象,以适应大工业时代的需要,英美两国在19世纪中后期分别对文官制度进行了改革。两国的改革都对文官的录用实行公开竞争考试,并规定文官不与执政党共进退。这些改革,对于资本主义社会的正常运行,起了保证作用。

——摘编自吴于廑《世界史 近代史编》

材料二:孙中山在借鉴中外考试制度的基础上,创立了文官考试思想。他认为文官要“有才、有德”,是否能够委任为政府官员,“要通过考试制度”“最严密、最公平地选拔”。孙中山主张在西方三权分立制度的基础上,把我国历史上的考试制度和监察制度分立出来,由国家设置考试院,主管文官的选拔、任用和考绩。孙中山规划和公布的有关文官考试的法规法令,其中不少内容为北京政府和南京国民政府所沿用。虽然在文官制度运作的过程中,还存在着一系列问题,但是民国文官制度的法制化、规范化是史无前例的。

——摘编自房列曙《民国文官制度的独特创制》

(1) 根据材料一,归纳英美文官制度建立的背景,并概括英美文官改革中所确立的原则。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析孙中山对中外官员选拔制度的继承与创新。

(3) 根据材料并结合所学知识,谈谈近代中外文官考试制度的积极作用。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料:自殷商迄于春秋列国,当时天子之相,诸侯之卿,名虽为文臣,实际都是武将。《左传》提出:“国之大事,唯祀与戎,”古代不少官如侍中、尚书、博士、郎、谒者等,他们的长官都称“仆射”,这是因为“古者重武官,以善射者掌事,故曰仆射”。后汉大将史弘肇说:“安朝廷、定祸乱,直须长枪大剑,若毛锥子(拿笔杆子的文官)安足用哉!”汉高祖刘邦以马上得天下而轻儒,谋臣告诉他:“居马上得之,宁可以马上治之乎?……文武并用,长久之术也。”刘宋史学家范晔说:“自武帝以后,崇尚儒学,怀经协术,……守文之徒,盛于时矣。”唐宋以后,不少武将是风流儒帅。宋太祖曾感叹:“宰相须用读书人。”宋代的枢密使一般由文臣担任,确立了文尊武卑的等级制。

——摘编自李绍平《中国古代官制的因革与发展》围绕材料,结合中国古代史的相关史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

答案和解析

1.【答案】C

【解析】商朝实行内外服制度,内服是商人本族的活动区域,外服是商族以外的附属国,商朝中央政权对商族地区的管理相当严密,对各附属国的控制力度相对薄弱,C项正确;

材料没有涉及以宗法血缘建国、王位世袭制、成熟文字的信息,排除ABD项。

故选:C。

本题考查夏商的行政管理制度,需要考生掌握商朝内外服制度的含义及影响。

本题考查夏商的行政管理制度,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】D

【解析】木简属于实物史料,从材料中的“迁陵县”“洞庭郡”等信息可以证实秦朝实行郡县制,反映了秦朝实行中央集权国家的治理方式,D正确;

郡国并行制是在汉初实行的,排除A;

出土文献并未涉及中央机构,排除B;

实物资料上并未涉及赋税征收,排除C。

故选:D。

本题考查秦朝的中央集权制度与史料的重要作用,考生需要确定“木简”所属的史料类型。

本题主要通过秦朝的中央集权制度与史料的重要作用来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】A

【解析】根据题干并结合所学可知,唐朝虽承袭了隋朝的三省六部制,但唐代更加完善。材料显示了唐朝的政事堂实行群相议事体制,既防止了某一宰相擅权,也约束了皇权,同时共商国策,能够集思广益,防止决策失误,这表明唐朝的三省六部制组织较为完备,形成分工合作又相互牵制的机制,标志着古代中国政治制度的成熟,故A项正确;三省六部制本质上为加强皇权,而不是削弱,排除B项;分权与制衡体制为近代西方民主政治原则,排除C项;三省六部制使宰相权力分散,并不利于宰相擅权,排除D项。

故选:A。

本题考查隋唐三省六部制,结合题干“唐朝政事堂为政府最高机构,凡皇帝命令需经政事堂群相会议正式通过方可送尚书省执行,若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法”进行分析。

本题考查隋唐三省六部制,结合隋唐三省六部制推行意义进行分析解答。

4.【答案】C

【解析】A.当时雅典并未废除公民身份的限制,故A项错误;

B.材料未涉及公民的参政范围,而是公民主体的变化,故B项错误;

C.根据材料“雅典规定,凡父母双方皆为雅典公民者才能获得雅典公民权。后来因与斯巴达作战,又规定对任何愿意在海军中服役的人,雅典都授予他们公民身份,这其中包括了一些奴隶。”可知,雅典享有公民权利的主体有所扩大,民主政治有所扩展,故C项正确;

D.各阶层矛盾缓和的表述太过绝对,故D项错误。

故选:C。

本题考查了雅典的民主政治,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以雅典的民主政治为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】C

【解析】1789年法国大革命前夕,阶级关系处于十分尖锐的对立状态。法国社会被分成三个等级,第一等级是教士、第二等级是贵族,他们属于特权等级,而广大的第三等级却承担着国家的赋税和其他封建义务,第三等级的代表决意反对专制统治,他们要求制订一部宪法,限制王权,实行社会改革,排除A;B在材料中无从体现,而且法国大革命爆发后,代表大资产阶级利益的君主立宪派在人民的支持下掌握了政权,确立了君主立宪制,并没有废除君主制,排除B;拿破仑法典为1797年拿破仑在法国上台执政后公布,时间不符,排除D;图片中三个等级的代表聚在一起,围着象征新宪法的铁床上,喊着“趁热打铁”“努力工作”等,可见C符合题意。

故选:C。

本题主要考查学生对法国大革命相关知识的掌握。

本题旨在通过读图的形式考查学生对法国大革命相关知识点的识记。

6.【答案】A

【解析】明代中期实行的一条鞭法,实行“统一征银”,以货币税取代实物税和劳役,既放松了对民众的人身控制,也促进了生产者与市场的联系,顺应了当时商品经济的发展,A项正确;

结合所学知识可知,封建政府改革赋税的目的在于保障财政收入而非解除对农民的束缚,排除B项;

结合所学知识可知,材料并未体现一条鞭法加重了民众负担,排除C项;

结合所学知识可知,材料不能说明一条鞭法加强了中央集权,排除D项。

7.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,1954年颁布是《中华人民共和国宪法》,确立人民民主和社会主义原则,,我国的社会主义政治体制基本形成,故D正确;

A涉及的生产关系,故排除A;

《共同纲领》只起临时宪法的作用,故排除B;

C涉及的经济领域,故排除C。

8.【答案】B

【解析】A.领导力量不是衡量革命性质主要的标志。

B.二次革命反对袁世凯,从革命性质来说是反对专制制度的革命,为了进一步推翻专制统治,完成辛亥革命的任务,所以说是辛亥革命的继续。

C.两次在革命性质上是一致的,但这并不能说明是继承的关系。

D.辛亥革命和二次革命都是武装反抗,但这不能说明是继续的表现。

故选:B。

本题主要考查辛亥革命,要求学生结合辛亥革命以后维护共和的斗争特点来分析。

解答问题要搞清楚辛亥革命的特征和革命以后维护民主共和斗争的表现,学生要有扎实的基础知识功底。

9.【答案】C

【解析】通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,《中华民国临时约法》的确是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法,也体现了资产阶级的革命性和民主性,《中华民国临时约法》也借鉴西方资本主义国家宪法的基本精神和原则,但是它特别规定责任内阁制而非总统制与三权分立体制,所以综上所述本题答案只能是C;

ABD选项表述都不符合题干要求,排除。

故选:C。

本题主要考查《中华民国临时约法》,要求学生结合《中华民国临时约法》的内容和影响来分析。

解答本题要搞清楚《中华民国临时约法》的内容和影响,学生要有扎实的基础知识功底。

10.【答案】A

【解析】从《中华苏维埃共和国宪法大纲》到《陕甘宁边区施政纲领》规定的变化,反映的是随着日本侵华的加剧,中国的主要矛盾发生变化,中日民族矛盾成为中国社会的主要矛盾,A项正确;

BD项不是主要原因,排除BD项;

《中华苏维埃共和国宪法大纲》不是土地革命的需要,排除C项。

故选:A。

本题主要考查的是解放区的民主政治建设,解答本题需要掌握新民主主义革命时期主要矛盾的变化。

本题主要考查的是解放区的民主政治建设,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

11.【答案】A

【解析】A.据材料图片提到,1953年……把自己满意的人选出来了,结合所学知识可知,当时各级人大会议即将召开,用普选的方式产生人民代表,故A正确。

B.当时还未颁布《中华人民共和国宪法》,故B排除。

C.当时基层民主选举制度没有确立,故C排除。

D.选民选举的代表属于各级人大,不一定将参加第一届全国人民代表大会,故D排除。

故选:A。

本题主要考查人民代表大会制度,要求学生结合人民代表大会制度形成的背景和发展的过程来分析。

解答问题要搞清楚人民代表大会制度形成的背景,学生要有较强的结合所学知识分析材料的能力。

12.【答案】D

【解析】据表格信息可知,唐朝时期科举考试考生的来源更加多样,突破了世家大族的限制,这明显是扩大了统治基础,故选D项。

根据考生的来源不能说明唐朝科举制重视应试能力,排除A项;

唐代的科举制有利于推动社会流动,排除B项;

表格中没有科举制的选拔标准,不能体现选拔人才公平,排除C项。

故选:D。

本题考查科举制。考生可结合材料中唐朝科举制考试中考生来源的三种途径进行分析。

本题考查科举制,考查了考生对材料的理解能力和对基础知识的识记能力。

13.【答案】A

【解析】通过材料可以看出,清代对官吏的考核十分严格,进而解读“以德为主”的“德”字的含义应是对封建政权和统治者的效忠程度,A项正确。

清朝统治者这样做的目的是维护封建统治,不是树立良好的社会风气及经济的繁荣,排除BC两项;这种做法无法形成清廉高效的官僚队伍,D项错误。

故选:A。

本题主要考查古代官员考核制度。解题需结合古代官员考核制度的相关内容进行分析作答。

本题主要考查古代官员考核制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】C

【解析】根据材料和所学知识可知,秦汉以后的监察官员虽然级别不高,但是巡查时代表中央,体现的是以小驭大的特征,为加强皇权服务,C正确;

A属于夸大刺史的作用,且刺史没有行政权,排除;

B说法过于绝对,排除;

刺史没有行政权,D排除。

故选:C。

本题考查古代监察制度的变化。考生可结合材料“历代监察官多是职位低的官员监察职位高的官员,如汉代以六百石的刺史监察两千石的郡国相,唐代巡视各道的监察御史也仅为正八品”进行分析。

本题考查古代监察制度的变化,既考查了考生对材料的理解能力,也考查了考生对基础知识的识记能力,属于一道典型试题。

15.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,英国文官管理制度将品位分开,代表等级、地位和报酬的官阶不会随着官员的权力、职资和任务变动而改变,反映出英国重视优秀官员的稳定和资历,体现出英国贵族爵位传统的延续,A项正确。

官员地位的降低与代表等级、地位和报酬的官阶不变矛盾,排除B项;

英国政府采用品位分类的办法管理文官不能说明其党派干预的加强,排除C项;

文官职位变动而官阶不变,不能说明英国政府职能有所扩大,排除D项。

故选:A。

本题主要考查英国的文官制度。要求学生结合英国文官制度的特征和影响来分析。

本题主要考查英国的文官制度,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,工业革命推动了英国近代文官制度的确立,B项正确;

A、C、D项是影响因素,但并不是根本因素,排除。

故选:B。

本题主要考查西方文官制度的建立及特点。考生可结合材料和所学知识进行分析。

本题主要考查西方文官制度的建立及特点,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力。

17.【答案】【小题1】背景:各国通过变法,官僚政治逐渐取代贵族政治(或郡县制逐渐推行,官吏的选拔任用逐渐取代贵族世舞世禄制);当时官场开始滋生腐败;诸子百家提出了治国治官的理论。

【小题2】特点:宋初:实行高薪养廉;明初:实行重刑惩处贪官,促进廉政建设。

原因:直接原因是预防和减少贪腐发生;根本原因是维护统治。

【解析】本题考查中国古代的监察制度。(1)本小问,依据材料“各国普遍推行郡县制,郡县长官由国君任免,各国实行‘见功而与赏,因能而受官’”、“滋长了严重的不法行为和腐败现象,检举和纠察官僚已十分迫切和必要”、“诸子百家的治国治官理论”分析概括;(2)第一小问,依据材料二“实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策”,依据材料三“制定峻法,惩治贪官”分析概括。第二小问,结合所学从直接和根本原因分析。

本题考查中国古代监察制度萌芽的背景和原因、宋代和明朝监察制度的特点,旨在考查学生准确解读材料信息,调动、运用知识解决问题的能力。

18.【答案】【小题1】“混合政府”指:君主立宪制。特点:随着对西方文化认识的不断加深而逐步推进,经历了一个由浅入深、由表及里的过程;由初期模仿西方的科学技术到学习西方的政治、经济、教育制度等,中国人对西方人化的认识由被动接受到主动选择。(或:向西方学习经历了由器物层次到制度层次再到思想文化层次的递进过程)。

【小题2】原因:维新派自身的局限;顽固派的抵制;缺乏社会力量的支持。因素:改革是否符合历史发展趋势,改革的领导者是否拥有足够的智慧和力量;改革的策略是否得当;改革的内容是否得到贯彻实施;改革是否获得足够多的社会支持。

【解析】本题考查了戊戌变法的相关知识,第一问“混合政体”根据所学知识维新派的主张进行分析;特点结合所学近代中国向西方学习的特点进行分析。第二问原因根据材料二“……不知环境之阻力,偏于理想,多招忌妒,终则一无所成,其人固无经验之书生也”等知识分析;因素结合所学戊戌变法失败的原因进行分析。

本题考查了戊戌变法的相关知识,考查了考生依据材料提取概括信息以及调动运用所学知识分析理解史料的能力。

19.【答案】【小题1】背景:旧的选官制度导致了政治腐败;政党分肥制的弊端;工业发展要求文官队伍更加专业化;资产阶级平等自由思想的推动;借鉴中国科举制度。

原则:坚持公平竞争、择优录用、政治中立的原则。

【小题2】继承与创新:创立文官考试思想;在西方三权分立制度的基础上,将考试制度和监察制度分立;借鉴前代和中外历史传统;重新设计并形成法制化、制度化。

【小题3】积极作用:有利于人才选拔,提高官员素质;有利于政府工作的稳定性和持续性;有利于国家治理水平的提高;有助于稳定社会巩固统治;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的进步发展。

【解析】本题考查中西方的文官制度。第一问,背景:依据材料信息,结合所学从原有制度的弊端、政治、经济、思想以及外部因素等角度分析;原则:依据材料“对文官的录用实行公开竞争考试,并规定文官不与执政党共进退”分析;第二问,依据材料二,从思想、方式、法制化和制度化等角度分析;第三问,依据材料一、二,结合中西方文官制度的意义分析。

本题考查近代欧美国家的文官制度和孙中山的文官思想,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

20.【答案】本题为开放性试题,答案言之成理即可。如根据材料“自武帝以后,崇尚儒学,怀经协术”“唐宋以后,不少武将是风流儒帅”可知强调的是儒学发展同文官地位之间的关系,因此可拟定论点为儒学的发展与中国古代文官地位的抬升。关于阐释可从汉武帝独尊儒术的影响、科举制发展的影响及宋朝重文轻武政策的影响等角度进行分析即可,最后归纳总结。

故答案为:

论题:儒学的发展与中国古代文官地位的抬升。

论述:汉武帝时期,实行独尊儒术,儒家思想成为主流思想,儒学教育发达,文学之士较多,又实行察举制,重视德与水,文官大量出任官员。唐宋时期,随着科举制的发展,大量科举出身的人进入官僚队伍,不少武将也有较高的儒学造诣。宋代为了避免重蹈藩镇割据和武将专权的历史,皇帝任用文官担任武职,有利于集中军权于自身。

结论:儒学发展,导致教育与选官制度的演变,深刻影响了官员的来源,进而影响到文武官员的地位。

【解析】本题主要考查从汉到元选官用官制度的变化、儒家思想的发展演变,考生可根据材料“自武帝以后,崇尚儒学,怀经协术”“唐宋以后,不少武将是风流儒帅”分析。

本题主要考查从汉到元选官用官制度的变化、儒家思想的发展演变,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1.商朝中央政权对商族地区的管理相当严密,对各附属国的控制力度相对薄弱。国王并不能绝对支配各附属国,各附属国基本上是各自为政,有很大的自主权。这是因为商朝( )

A. 以宗法血缘建国 B. 实行王位世袭制 C. 实行内外服制度 D. 有了成熟的文字

2.如图为湖南里耶秦简博物馆陈列的木简,木简上的文字是“迁陵以邮行洞庭”。此木简插入公文或信函中,告知邮传人员要从“迁陵县”送到“洞庭郡”。对该邮简认识正确的是( )

A. 出土文献--印证了地方实行郡国并行制

B. 出土文献--呈现了秦中央机构决策程序

C. 实物史料--记录了郡守和县令征收赋税的职责

D. 实物史料--反映了秦中央集权国家的治理方式

3.唐朝政事堂为政府最高机构,凡皇帝命令需经政事堂群相会议正式通过方可送尚书省执行,若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法。这表明( )

A. 古代政治制度日益成熟 B. 专制皇权遭到严重削弱

C. 分权与制衡体制的形成 D. 宰相擅权现象越发严重

4.公元前451年,雅典规定,凡父母双方皆为雅典公民者才能获得雅典公民权。后来因与斯巴达作战,又规定对任何愿意在海军中服役的人,雅典都授予他们公民身份,这其中包括了一些奴隶。这一变化反映了古代雅典( )

A. 废除公民身份的限制 B. 公民的参政范围扩大

C. 民主政治有所扩展 D. 各阶层间的矛盾缓和

5.如图所示是法国1789年的一幅漫画。画中三人分别代表贵族、平民和教士。结合所学判断,漫画所要表达的意愿是( )

A. 第三等级反对制定新宪法

B. 三个等级联合废除君主制

C. 三个等级合力制定新宪法

D. 三个等级修改拿破仑法典

6.“一条鞭法”简化合并征收项目,变徭役的多税制为单一税制。实行统一征银,变力役为货币税,以货币形式取代实物税和劳役。这一改革( )

A. 顺应了商品经济的发展 B. 旨在解除对农民的束缚

C. 加重了下层民众的负担 D. 是加强中央集权的体现

7.随着国民经济的恢复和大规模经济建设的开展,以及社会主义经济基础和政治法律上层建筑的初步确立,我国的社会主义政治体制基本形成。其标志性事件是( )

A. 三大改造的完成 B. 政协《共同纲领》的颁布

C. “一五”计划的实施 D. 《中华人民共和国宪法》的颁布

8.二次革命是反对袁世凯专权的斗争,将其称为辛亥革命的继续,主要是从哪一方面来说( )

A. 领导力量 B. 革命任务 C. 革命性质 D. 斗争方式

9.某位导演准备拍电视连续剧《孙中山》时,需要为《中华民国临时约法》的诞生写一段“画外音”,如果要你为下列材料把关,不能出现在“画外音”中的一项是( )

A. 它是中国第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件

B. 它体现了资产阶级的革命性和民主性

C. 它特别规定总统制与三权分立的原则

D. 它是借鉴西方资本主义国家宪法的基本精神和原则制定的

10.《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定:只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。而《陕甘宁边区施政纲领》规定:保证一切抗日人民(地主、资本家、农民、工人等)的人权、政权、财权及言论、出版、集会、结社、信仰、居住、迁徙之自由权。导致这一变化的主要原因是( )

A. 国内主要矛盾的变化 B. 共产国际的指导

C. 完成土地革命的需要 D. 民主范围的扩大

11.观察下列图片所反映的历史现象,表述正确的是( )

《把自己满意的人选出来了》和选民证(1953年)

A. 用普选的方式产生人民代表

B. 《中华人民共和国宪法》是选举的法律依据

C. 基层民主选举制度基本确立

D. 选民选举的代表将参加第一届全国人民代表大会

12.下表所示为唐朝科举制考试中考生来源的三种途径。由此可知,唐代科举制( )

类型 来源

乡贡 自学成才,向州县官府投牒自举并考试合格者

生徒 国家最高学府和地方州县官办学校考试合格者

制举 皇帝临时下诏选拔的“非常之才”,由内外文武官员举荐者

A. 重视应试能力 B. 限制了社会流动 C. 选拔人才公平 D. 扩大了统治基础

13.清朝对官吏考核承袭明制并稍有改进。每三年考课一次,考课措施称“四格八法”,“八法”中凡犯有一法者即遭淘汰。若犯“八法”中的“贪”条,贪银十两即处以死刑。各级考核建立在德绩结合之上,德才并重,以德为主,德是考核指导原则,绩是考核具体内容。清朝的这一做法( )

A. 意在培养官员对现政权的忠诚感 B. 目的是树立良好清明的社会风气

C. 保证了国家经济繁荣和政治稳定 D. 建立了一支清廉高效的官僚队伍

14.秦朝及以后,历代监察官多是职位低的官员监察职位高的官员,如汉代以六百石的刺史监察两千石的郡国相,唐代巡视各道的监察御史也仅为正八品。这种做法( )

A. 保证中央对地方的管理 B. 有效防范高级官员渎职

C. 以小驭大体现皇权至上 D. 兼顾行政与监察高效能

15.20世纪初,英国建立文官分类管理制度,采用品位分类的办法。品即官阶,代表等级、地位和报酬;位即职位,代表权力、职资和任务。官阶不随职位变动而改变。这反映了()

A. 贵族传统的延续 B. 官员地位的降低 C. 党派干预的加强 D. 政府职能的扩大

16.西方国家的选官制先后经历了中古时期的赐官制、资本主义发展早期的恩赐制或个人赡徇制、两党制或多党制形成后的政党分肥制、工业革命完成后的文官制度。英国是最早确立文官制度的国家,推动英国文官制度确立的根本因素是( )

A. 资产阶级统治的确立 B. 资本主义经济的发展

C. 历史上选官制度的弊端 D. 人们受教育程度的提高

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17.习近平总书记指出,要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里。古今中外人类都做了有益的探索,它一直在拷问着人类的政治智慧。

材料一:中国古代监察制度萌芽于社会巨变的战国时期。各国普遍推行郡县制,郡县长官由国君任免,各国实行“见功而与赏,因能而受官”,为监察制度的萌芽创造了条件,但变革也在政治上滋长了严重的不法行为和腐败现象,检举和纠察官僚已十分迫切和必要。自春秋以来,人们已开始认识到“国家之败,由官邪也;官之失德,宠赂章(彰)也”.墨子认为“上之为政,得下之情则治,不得下之情则乱。”法家则明确提出“以法治吏”,主张打破“刑不上大夫”的旧观念,实行不别亲疏、不殊贵贱的“事断于法”原则。诸子百家的治国治官理论,从不同角度、不同程度地阐明了惩官治吏的重要性、必要性和可行性。

--摘编自曹春华《中国古代监察制度述论》材料二:宋初统治者认识到官员的俸禄与其廉洁的关系,实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策。州县官员编制精简后,每位州县官加俸五千钱,之后又不断增加各种额外的津贴。与其他朝代相比,宋朝给予官员的俸禄待遇是最为优厚的。宋代的这种高薪,对于官员的廉政有正面的保障作用。

--《宋史》

材料三:朱元璋坚持“吾治乱世,刑不得不重”的观点,立下了“杀尽贪官”的决心,制定峻法,惩治贪官。《大诰》就是重典治贪的具体表现。《大诰》中普列各式酷刑,如断手、斩趾、阉割、枭首、凌迟等三十多种。朱元璋还创造“剥皮实草”之刑,凡贪污六十两银子以上者“枭首示众,仍剥皮实草”。朱元璋还建立了厂卫制度,锦衣卫直接绕过国家正常的司法机构进行缉捕、拷问,其主要惩治对象是不法官吏。

--单卫华、赖红卫、张相军《中国廉政文化史》

(1) 根据材料一,概括战国时期中国古代监察制度萌芽的背景。

(2) 根据材料二和材料三分别概括宋初和明初廉政措施的特点,并分析历代封建王朝重视监察制度建设的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一中国在甲午战争中的败绩,证明了自强运动有不足之处。中国的知识分子和官员意识到这场运动的局限性,认为必须扩大现代化的纲领,把政治改革也包括进去。自信的思想家康有为和他著名的弟子梁启超,鼓动皇帝遵循彼得大帝和明治天皇的方式,实行维新变法。然而,即使在后期阶段,维新分子也并不倡导完全西化,而只是鼓吹建立一种融中西诸因素于一体的混合政体。……康有为改革方案的结果,是 1898年的“百日维新”,但却突然地以失败而告终。

——[美]徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料二康梁之徒,欲以最短期内铲除千余年之积弊,俾中国欲为强国。……不知环境之阻力,偏于理想,多招忌妒,终则一无所成,其人固无经验之书生也。

——陈恭禄《中国近代史》

(1) 材料一中康有为和梁启超主张建立的“混合政体”指的是什么?结合所学知识,概括近代中国在向西方学习过程中呈现的特点。

(2) 指出材料二是从哪些方面认识戊戌变法失败的原因的。你认为影响变法成败的因素有哪些?

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在英国,官吏任免一向实行“恩赐制”。到18世纪,内阁首相和大臣们滥用这个权力,把本党的党徒安插在各级政府。19世纪30年代,美国形成了“分赃制”,赢得大选的政党上台后,立即斥退大批政府官员,而让在竞选中有功的本党党徒填补这些空位。为了纠正上述乱象,以适应大工业时代的需要,英美两国在19世纪中后期分别对文官制度进行了改革。两国的改革都对文官的录用实行公开竞争考试,并规定文官不与执政党共进退。这些改革,对于资本主义社会的正常运行,起了保证作用。

——摘编自吴于廑《世界史 近代史编》

材料二:孙中山在借鉴中外考试制度的基础上,创立了文官考试思想。他认为文官要“有才、有德”,是否能够委任为政府官员,“要通过考试制度”“最严密、最公平地选拔”。孙中山主张在西方三权分立制度的基础上,把我国历史上的考试制度和监察制度分立出来,由国家设置考试院,主管文官的选拔、任用和考绩。孙中山规划和公布的有关文官考试的法规法令,其中不少内容为北京政府和南京国民政府所沿用。虽然在文官制度运作的过程中,还存在着一系列问题,但是民国文官制度的法制化、规范化是史无前例的。

——摘编自房列曙《民国文官制度的独特创制》

(1) 根据材料一,归纳英美文官制度建立的背景,并概括英美文官改革中所确立的原则。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析孙中山对中外官员选拔制度的继承与创新。

(3) 根据材料并结合所学知识,谈谈近代中外文官考试制度的积极作用。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料:自殷商迄于春秋列国,当时天子之相,诸侯之卿,名虽为文臣,实际都是武将。《左传》提出:“国之大事,唯祀与戎,”古代不少官如侍中、尚书、博士、郎、谒者等,他们的长官都称“仆射”,这是因为“古者重武官,以善射者掌事,故曰仆射”。后汉大将史弘肇说:“安朝廷、定祸乱,直须长枪大剑,若毛锥子(拿笔杆子的文官)安足用哉!”汉高祖刘邦以马上得天下而轻儒,谋臣告诉他:“居马上得之,宁可以马上治之乎?……文武并用,长久之术也。”刘宋史学家范晔说:“自武帝以后,崇尚儒学,怀经协术,……守文之徒,盛于时矣。”唐宋以后,不少武将是风流儒帅。宋太祖曾感叹:“宰相须用读书人。”宋代的枢密使一般由文臣担任,确立了文尊武卑的等级制。

——摘编自李绍平《中国古代官制的因革与发展》围绕材料,结合中国古代史的相关史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

答案和解析

1.【答案】C

【解析】商朝实行内外服制度,内服是商人本族的活动区域,外服是商族以外的附属国,商朝中央政权对商族地区的管理相当严密,对各附属国的控制力度相对薄弱,C项正确;

材料没有涉及以宗法血缘建国、王位世袭制、成熟文字的信息,排除ABD项。

故选:C。

本题考查夏商的行政管理制度,需要考生掌握商朝内外服制度的含义及影响。

本题考查夏商的行政管理制度,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】D

【解析】木简属于实物史料,从材料中的“迁陵县”“洞庭郡”等信息可以证实秦朝实行郡县制,反映了秦朝实行中央集权国家的治理方式,D正确;

郡国并行制是在汉初实行的,排除A;

出土文献并未涉及中央机构,排除B;

实物资料上并未涉及赋税征收,排除C。

故选:D。

本题考查秦朝的中央集权制度与史料的重要作用,考生需要确定“木简”所属的史料类型。

本题主要通过秦朝的中央集权制度与史料的重要作用来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】A

【解析】根据题干并结合所学可知,唐朝虽承袭了隋朝的三省六部制,但唐代更加完善。材料显示了唐朝的政事堂实行群相议事体制,既防止了某一宰相擅权,也约束了皇权,同时共商国策,能够集思广益,防止决策失误,这表明唐朝的三省六部制组织较为完备,形成分工合作又相互牵制的机制,标志着古代中国政治制度的成熟,故A项正确;三省六部制本质上为加强皇权,而不是削弱,排除B项;分权与制衡体制为近代西方民主政治原则,排除C项;三省六部制使宰相权力分散,并不利于宰相擅权,排除D项。

故选:A。

本题考查隋唐三省六部制,结合题干“唐朝政事堂为政府最高机构,凡皇帝命令需经政事堂群相会议正式通过方可送尚书省执行,若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法”进行分析。

本题考查隋唐三省六部制,结合隋唐三省六部制推行意义进行分析解答。

4.【答案】C

【解析】A.当时雅典并未废除公民身份的限制,故A项错误;

B.材料未涉及公民的参政范围,而是公民主体的变化,故B项错误;

C.根据材料“雅典规定,凡父母双方皆为雅典公民者才能获得雅典公民权。后来因与斯巴达作战,又规定对任何愿意在海军中服役的人,雅典都授予他们公民身份,这其中包括了一些奴隶。”可知,雅典享有公民权利的主体有所扩大,民主政治有所扩展,故C项正确;

D.各阶层矛盾缓和的表述太过绝对,故D项错误。

故选:C。

本题考查了雅典的民主政治,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以雅典的民主政治为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】C

【解析】1789年法国大革命前夕,阶级关系处于十分尖锐的对立状态。法国社会被分成三个等级,第一等级是教士、第二等级是贵族,他们属于特权等级,而广大的第三等级却承担着国家的赋税和其他封建义务,第三等级的代表决意反对专制统治,他们要求制订一部宪法,限制王权,实行社会改革,排除A;B在材料中无从体现,而且法国大革命爆发后,代表大资产阶级利益的君主立宪派在人民的支持下掌握了政权,确立了君主立宪制,并没有废除君主制,排除B;拿破仑法典为1797年拿破仑在法国上台执政后公布,时间不符,排除D;图片中三个等级的代表聚在一起,围着象征新宪法的铁床上,喊着“趁热打铁”“努力工作”等,可见C符合题意。

故选:C。

本题主要考查学生对法国大革命相关知识的掌握。

本题旨在通过读图的形式考查学生对法国大革命相关知识点的识记。

6.【答案】A

【解析】明代中期实行的一条鞭法,实行“统一征银”,以货币税取代实物税和劳役,既放松了对民众的人身控制,也促进了生产者与市场的联系,顺应了当时商品经济的发展,A项正确;

结合所学知识可知,封建政府改革赋税的目的在于保障财政收入而非解除对农民的束缚,排除B项;

结合所学知识可知,材料并未体现一条鞭法加重了民众负担,排除C项;

结合所学知识可知,材料不能说明一条鞭法加强了中央集权,排除D项。

7.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,1954年颁布是《中华人民共和国宪法》,确立人民民主和社会主义原则,,我国的社会主义政治体制基本形成,故D正确;

A涉及的生产关系,故排除A;

《共同纲领》只起临时宪法的作用,故排除B;

C涉及的经济领域,故排除C。

8.【答案】B

【解析】A.领导力量不是衡量革命性质主要的标志。

B.二次革命反对袁世凯,从革命性质来说是反对专制制度的革命,为了进一步推翻专制统治,完成辛亥革命的任务,所以说是辛亥革命的继续。

C.两次在革命性质上是一致的,但这并不能说明是继承的关系。

D.辛亥革命和二次革命都是武装反抗,但这不能说明是继续的表现。

故选:B。

本题主要考查辛亥革命,要求学生结合辛亥革命以后维护共和的斗争特点来分析。

解答问题要搞清楚辛亥革命的特征和革命以后维护民主共和斗争的表现,学生要有扎实的基础知识功底。

9.【答案】C

【解析】通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,《中华民国临时约法》的确是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法,也体现了资产阶级的革命性和民主性,《中华民国临时约法》也借鉴西方资本主义国家宪法的基本精神和原则,但是它特别规定责任内阁制而非总统制与三权分立体制,所以综上所述本题答案只能是C;

ABD选项表述都不符合题干要求,排除。

故选:C。

本题主要考查《中华民国临时约法》,要求学生结合《中华民国临时约法》的内容和影响来分析。

解答本题要搞清楚《中华民国临时约法》的内容和影响,学生要有扎实的基础知识功底。

10.【答案】A

【解析】从《中华苏维埃共和国宪法大纲》到《陕甘宁边区施政纲领》规定的变化,反映的是随着日本侵华的加剧,中国的主要矛盾发生变化,中日民族矛盾成为中国社会的主要矛盾,A项正确;

BD项不是主要原因,排除BD项;

《中华苏维埃共和国宪法大纲》不是土地革命的需要,排除C项。

故选:A。

本题主要考查的是解放区的民主政治建设,解答本题需要掌握新民主主义革命时期主要矛盾的变化。

本题主要考查的是解放区的民主政治建设,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

11.【答案】A

【解析】A.据材料图片提到,1953年……把自己满意的人选出来了,结合所学知识可知,当时各级人大会议即将召开,用普选的方式产生人民代表,故A正确。

B.当时还未颁布《中华人民共和国宪法》,故B排除。

C.当时基层民主选举制度没有确立,故C排除。

D.选民选举的代表属于各级人大,不一定将参加第一届全国人民代表大会,故D排除。

故选:A。

本题主要考查人民代表大会制度,要求学生结合人民代表大会制度形成的背景和发展的过程来分析。

解答问题要搞清楚人民代表大会制度形成的背景,学生要有较强的结合所学知识分析材料的能力。

12.【答案】D

【解析】据表格信息可知,唐朝时期科举考试考生的来源更加多样,突破了世家大族的限制,这明显是扩大了统治基础,故选D项。

根据考生的来源不能说明唐朝科举制重视应试能力,排除A项;

唐代的科举制有利于推动社会流动,排除B项;

表格中没有科举制的选拔标准,不能体现选拔人才公平,排除C项。

故选:D。

本题考查科举制。考生可结合材料中唐朝科举制考试中考生来源的三种途径进行分析。

本题考查科举制,考查了考生对材料的理解能力和对基础知识的识记能力。

13.【答案】A

【解析】通过材料可以看出,清代对官吏的考核十分严格,进而解读“以德为主”的“德”字的含义应是对封建政权和统治者的效忠程度,A项正确。

清朝统治者这样做的目的是维护封建统治,不是树立良好的社会风气及经济的繁荣,排除BC两项;这种做法无法形成清廉高效的官僚队伍,D项错误。

故选:A。

本题主要考查古代官员考核制度。解题需结合古代官员考核制度的相关内容进行分析作答。

本题主要考查古代官员考核制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】C

【解析】根据材料和所学知识可知,秦汉以后的监察官员虽然级别不高,但是巡查时代表中央,体现的是以小驭大的特征,为加强皇权服务,C正确;

A属于夸大刺史的作用,且刺史没有行政权,排除;

B说法过于绝对,排除;

刺史没有行政权,D排除。

故选:C。

本题考查古代监察制度的变化。考生可结合材料“历代监察官多是职位低的官员监察职位高的官员,如汉代以六百石的刺史监察两千石的郡国相,唐代巡视各道的监察御史也仅为正八品”进行分析。

本题考查古代监察制度的变化,既考查了考生对材料的理解能力,也考查了考生对基础知识的识记能力,属于一道典型试题。

15.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,英国文官管理制度将品位分开,代表等级、地位和报酬的官阶不会随着官员的权力、职资和任务变动而改变,反映出英国重视优秀官员的稳定和资历,体现出英国贵族爵位传统的延续,A项正确。

官员地位的降低与代表等级、地位和报酬的官阶不变矛盾,排除B项;

英国政府采用品位分类的办法管理文官不能说明其党派干预的加强,排除C项;

文官职位变动而官阶不变,不能说明英国政府职能有所扩大,排除D项。

故选:A。

本题主要考查英国的文官制度。要求学生结合英国文官制度的特征和影响来分析。

本题主要考查英国的文官制度,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,工业革命推动了英国近代文官制度的确立,B项正确;

A、C、D项是影响因素,但并不是根本因素,排除。

故选:B。

本题主要考查西方文官制度的建立及特点。考生可结合材料和所学知识进行分析。

本题主要考查西方文官制度的建立及特点,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力。

17.【答案】【小题1】背景:各国通过变法,官僚政治逐渐取代贵族政治(或郡县制逐渐推行,官吏的选拔任用逐渐取代贵族世舞世禄制);当时官场开始滋生腐败;诸子百家提出了治国治官的理论。

【小题2】特点:宋初:实行高薪养廉;明初:实行重刑惩处贪官,促进廉政建设。

原因:直接原因是预防和减少贪腐发生;根本原因是维护统治。

【解析】本题考查中国古代的监察制度。(1)本小问,依据材料“各国普遍推行郡县制,郡县长官由国君任免,各国实行‘见功而与赏,因能而受官’”、“滋长了严重的不法行为和腐败现象,检举和纠察官僚已十分迫切和必要”、“诸子百家的治国治官理论”分析概括;(2)第一小问,依据材料二“实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策”,依据材料三“制定峻法,惩治贪官”分析概括。第二小问,结合所学从直接和根本原因分析。

本题考查中国古代监察制度萌芽的背景和原因、宋代和明朝监察制度的特点,旨在考查学生准确解读材料信息,调动、运用知识解决问题的能力。

18.【答案】【小题1】“混合政府”指:君主立宪制。特点:随着对西方文化认识的不断加深而逐步推进,经历了一个由浅入深、由表及里的过程;由初期模仿西方的科学技术到学习西方的政治、经济、教育制度等,中国人对西方人化的认识由被动接受到主动选择。(或:向西方学习经历了由器物层次到制度层次再到思想文化层次的递进过程)。

【小题2】原因:维新派自身的局限;顽固派的抵制;缺乏社会力量的支持。因素:改革是否符合历史发展趋势,改革的领导者是否拥有足够的智慧和力量;改革的策略是否得当;改革的内容是否得到贯彻实施;改革是否获得足够多的社会支持。

【解析】本题考查了戊戌变法的相关知识,第一问“混合政体”根据所学知识维新派的主张进行分析;特点结合所学近代中国向西方学习的特点进行分析。第二问原因根据材料二“……不知环境之阻力,偏于理想,多招忌妒,终则一无所成,其人固无经验之书生也”等知识分析;因素结合所学戊戌变法失败的原因进行分析。

本题考查了戊戌变法的相关知识,考查了考生依据材料提取概括信息以及调动运用所学知识分析理解史料的能力。

19.【答案】【小题1】背景:旧的选官制度导致了政治腐败;政党分肥制的弊端;工业发展要求文官队伍更加专业化;资产阶级平等自由思想的推动;借鉴中国科举制度。

原则:坚持公平竞争、择优录用、政治中立的原则。

【小题2】继承与创新:创立文官考试思想;在西方三权分立制度的基础上,将考试制度和监察制度分立;借鉴前代和中外历史传统;重新设计并形成法制化、制度化。

【小题3】积极作用:有利于人才选拔,提高官员素质;有利于政府工作的稳定性和持续性;有利于国家治理水平的提高;有助于稳定社会巩固统治;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的进步发展。

【解析】本题考查中西方的文官制度。第一问,背景:依据材料信息,结合所学从原有制度的弊端、政治、经济、思想以及外部因素等角度分析;原则:依据材料“对文官的录用实行公开竞争考试,并规定文官不与执政党共进退”分析;第二问,依据材料二,从思想、方式、法制化和制度化等角度分析;第三问,依据材料一、二,结合中西方文官制度的意义分析。

本题考查近代欧美国家的文官制度和孙中山的文官思想,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

20.【答案】本题为开放性试题,答案言之成理即可。如根据材料“自武帝以后,崇尚儒学,怀经协术”“唐宋以后,不少武将是风流儒帅”可知强调的是儒学发展同文官地位之间的关系,因此可拟定论点为儒学的发展与中国古代文官地位的抬升。关于阐释可从汉武帝独尊儒术的影响、科举制发展的影响及宋朝重文轻武政策的影响等角度进行分析即可,最后归纳总结。

故答案为:

论题:儒学的发展与中国古代文官地位的抬升。

论述:汉武帝时期,实行独尊儒术,儒家思想成为主流思想,儒学教育发达,文学之士较多,又实行察举制,重视德与水,文官大量出任官员。唐宋时期,随着科举制的发展,大量科举出身的人进入官僚队伍,不少武将也有较高的儒学造诣。宋代为了避免重蹈藩镇割据和武将专权的历史,皇帝任用文官担任武职,有利于集中军权于自身。

结论:儒学发展,导致教育与选官制度的演变,深刻影响了官员的来源,进而影响到文武官员的地位。

【解析】本题主要考查从汉到元选官用官制度的变化、儒家思想的发展演变,考生可根据材料“自武帝以后,崇尚儒学,怀经协术”“唐宋以后,不少武将是风流儒帅”分析。

本题主要考查从汉到元选官用官制度的变化、儒家思想的发展演变,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

第1页,共1页

同课章节目录