人教版八年级上册第六单元 27短文两篇(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级上册第六单元 27短文两篇(34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-03-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。答谢中书书

陶弘景仁者乐山,智者乐水。

——孔子一切景语皆情语。

——王国维奇文共欣赏,

疑义相与析。

——陶渊明 陶弘景(452-536年),字通明,南朝梁时丹阳秣陵(今南京)人。曾担任诸王的侍读,后隐居句曲山,可是,“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”。读课文

准确流利,富有感情。

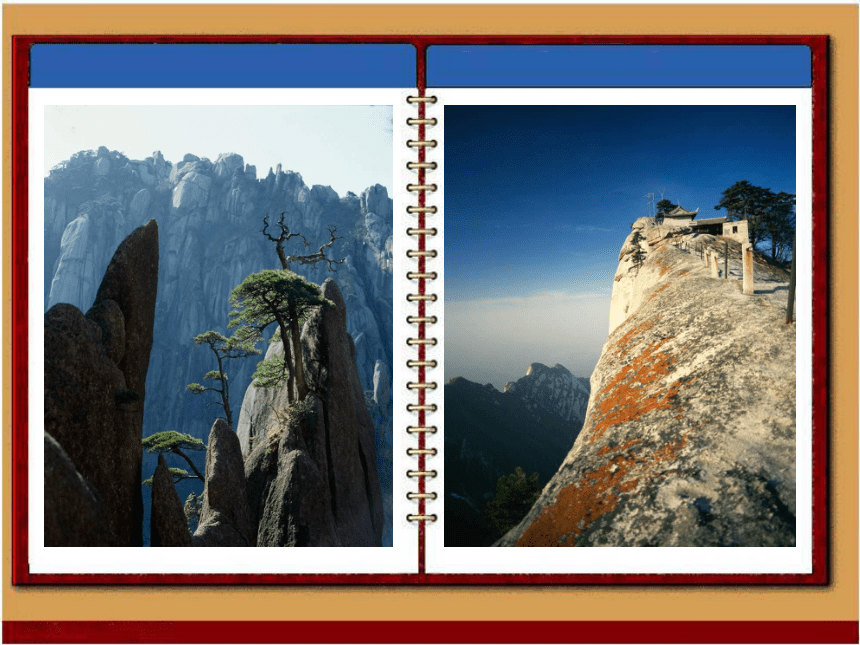

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

颓( tuí) 与(yù)

答谢中书书理解课文内容1、借助注释和工具书,疏通文意。

2、小组交流,解决存在问题。

3、小组讨论,概括文章大意。

需掌握的重点词句

1、山川之美,古来共谈。

2、五色交辉

3、晓雾将歇

4、沉鳞竞跃

5、夕日欲颓

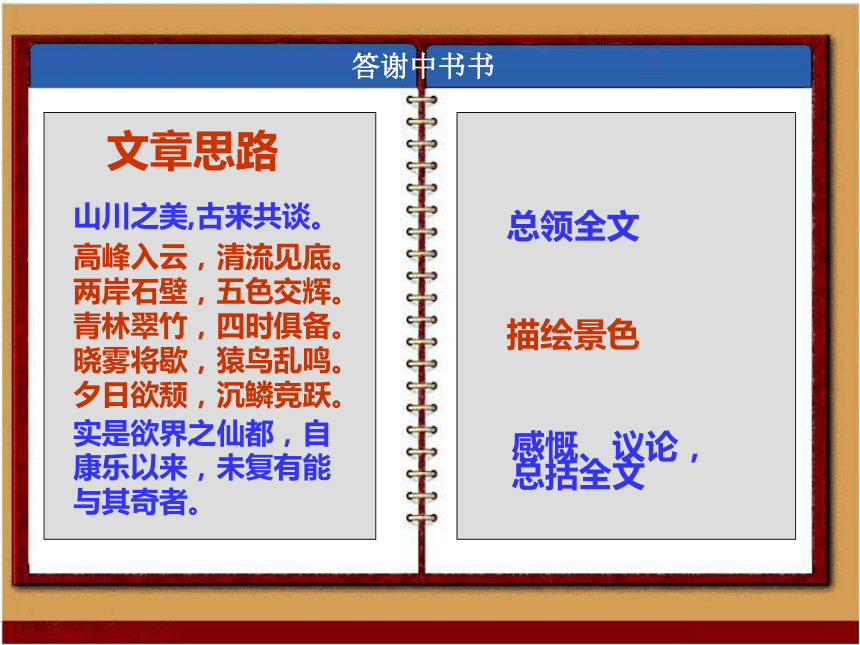

6、未复有能与其奇者答谢中书书山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。总领全文描绘景色感慨、议论,总括全文文章思路答谢中书书想一想文章表达了作者怎样的思想感情? 全诗表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的自豪之感。答谢中书书山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。 山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论赞赏的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊!自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。 答谢中书书作业

1、背诵默写课文

2、翻译课文答谢中书书 记承天寺夜游四个多月后,贬到黄州,不得签署公事,又不得擅自离开安置所,也就是说做着有职无权的闲官。

于是他在郡城旧营地的东面开荒种地,有时游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,抒发郁闷心情。这一时期,写下了许多动人的散文和词,如有名的《赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》等。 吟唱“明月几时有,把酒问青天”思念弟弟的北宋中期文坛领袖苏轼,是一位才华横溢的文学巨匠。元丰二年(1079),苏轼因为对王安石的新法持有不同意见,被网罗罪名。苏轼开始很不在意,还潇洒幽默地说:“今后我的诗不愁皇帝看不到了”。但事态的发展越来越不潇洒,直到被投入监狱。对苏轼的被捕,他的弟弟苏辙有一个准确而深刻的解释“东坡何罪?独以名太高。” 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。记承天寺夜游读准下列句子的节奏1、念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。

2、庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

3、但∕少闲人/如吾两人者耳。记承天寺夜游叙事:

地---承天寺

时---元丰六年十月十二日夜

人---作者、张怀民

起因---解衣欲睡,月色入户

经过、结果---寻怀民,与之一起赏月

写景:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

抒情:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 记承天寺夜游想到没有可以交谈取乐的人。翻译下列句子1、念无与为乐者。

2、庭下如积水空明。

3、水中藻荇交横,盖竹柏影也。

4、但少闲人如吾两人者耳。 庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。只不过缺少有像我们这样清闲的人罢了。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。想到没有人与我同乐,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样的闲人啊。原文译文晚风轻轻

微微吹临

颤动着这周遭的景物

侧耳倾听

似乎是天籁之佳音

我正想解衣就寝,

上床安睡就盼望着一个美梦的来临呀!

真想不到那如霜如碧的月光,

脉脉含情

悄悄的透进窗纱,一眼晶莹

不禁令我意念迷盈

又从梦乡边缘乍醒

于是,只好挺起腰身想想这良辰美景

该与谁共享共分

才不会任它空来虚设,辜负良辰

走着,走着

就来到了承天寺

找找老友张怀民吧!

想不到他也还未就寝

就邀他来

携手同行,共赏良辰月景

怀民,怀民……

难道你不为此刻触景生情

瞧,这庭院积水空明

看那松柏竹影

真像水中交横的一片藻荇

涤荡着你我的心灵 记承天寺夜游?

啊!

何时没有月亮?

却偏偏在此时照临!

何处没有竹柏?

却偏偏在此地留影!

怀民,怀民

如果没有两颗默契的心

又怎能孕育这份

纯真悠雅的闲情

我俩

真不愧是神仙的化身!

记承天寺夜游记承天寺夜游1、作者为什么要夜游承天寺?

2、找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

3、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

认识 苏轼 北宋著名文学家、书画家、散文家、诗人、词人,豪放派词人代表。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”,自己又是唐宋八大家之一。曾经一段时间,宋朝百官及百姓以有苏轼的诗稿为骄傲,以最先

吟唱苏轼的诗歌而自豪。

但就是这样一个才华横溢、满腹理想的人一生频遭贬谪, 一生历典八州(古时中国有九州),身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂。他说:此心安处是吾家。

他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态却说:“眼前见天下无一个不是好人。”在贬官杭州时留下:

“我本无家更安住,

故乡无此好湖山。”

贬官黄州时:

“长江绕郭知鱼美,

好竹连山觉笋香。”

贬官岭南时:

“日啖荔枝三百颗,

不妨长做岭南人。”

近代学者林语堂称:他的一生载歌载舞,深得其乐,忧患来临,一笑置之。认识 苏轼记承天寺夜游1、作者为什么要夜游承天寺?

2、找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

3、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。一是作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美 记承天寺夜游小结 文章通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的态度。

拓展与积累调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。 (北宋·王安石)

关于“月亮”的诗句“星垂平野阔,月涌大江流。”(唐·杜甫)

“野旷天低树,江清月近人。” (唐·孟浩然)海上生明月,天涯共此时。 (唐·张九龄) 春江潮水连海平,

海上明月共潮生。

——唐·张若虚小时不识月,呼作白玉盘。

又疑瑶台镜,飞入青云端。

——唐·李白举头望明月,低头思故乡。

——唐·李白明月松间照,清泉石上流。

——唐·王维露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫举杯邀明月, 对饮成三人。

——(李白)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。(李白)再见

陶弘景仁者乐山,智者乐水。

——孔子一切景语皆情语。

——王国维奇文共欣赏,

疑义相与析。

——陶渊明 陶弘景(452-536年),字通明,南朝梁时丹阳秣陵(今南京)人。曾担任诸王的侍读,后隐居句曲山,可是,“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”。读课文

准确流利,富有感情。

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

颓( tuí) 与(yù)

答谢中书书理解课文内容1、借助注释和工具书,疏通文意。

2、小组交流,解决存在问题。

3、小组讨论,概括文章大意。

需掌握的重点词句

1、山川之美,古来共谈。

2、五色交辉

3、晓雾将歇

4、沉鳞竞跃

5、夕日欲颓

6、未复有能与其奇者答谢中书书山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。总领全文描绘景色感慨、议论,总括全文文章思路答谢中书书想一想文章表达了作者怎样的思想感情? 全诗表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的自豪之感。答谢中书书山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。 山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论赞赏的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊!自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。 答谢中书书作业

1、背诵默写课文

2、翻译课文答谢中书书 记承天寺夜游四个多月后,贬到黄州,不得签署公事,又不得擅自离开安置所,也就是说做着有职无权的闲官。

于是他在郡城旧营地的东面开荒种地,有时游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,抒发郁闷心情。这一时期,写下了许多动人的散文和词,如有名的《赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》等。 吟唱“明月几时有,把酒问青天”思念弟弟的北宋中期文坛领袖苏轼,是一位才华横溢的文学巨匠。元丰二年(1079),苏轼因为对王安石的新法持有不同意见,被网罗罪名。苏轼开始很不在意,还潇洒幽默地说:“今后我的诗不愁皇帝看不到了”。但事态的发展越来越不潇洒,直到被投入监狱。对苏轼的被捕,他的弟弟苏辙有一个准确而深刻的解释“东坡何罪?独以名太高。” 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。记承天寺夜游读准下列句子的节奏1、念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。

2、庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

3、但∕少闲人/如吾两人者耳。记承天寺夜游叙事:

地---承天寺

时---元丰六年十月十二日夜

人---作者、张怀民

起因---解衣欲睡,月色入户

经过、结果---寻怀民,与之一起赏月

写景:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

抒情:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 记承天寺夜游想到没有可以交谈取乐的人。翻译下列句子1、念无与为乐者。

2、庭下如积水空明。

3、水中藻荇交横,盖竹柏影也。

4、但少闲人如吾两人者耳。 庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。只不过缺少有像我们这样清闲的人罢了。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。想到没有人与我同乐,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样的闲人啊。原文译文晚风轻轻

微微吹临

颤动着这周遭的景物

侧耳倾听

似乎是天籁之佳音

我正想解衣就寝,

上床安睡就盼望着一个美梦的来临呀!

真想不到那如霜如碧的月光,

脉脉含情

悄悄的透进窗纱,一眼晶莹

不禁令我意念迷盈

又从梦乡边缘乍醒

于是,只好挺起腰身想想这良辰美景

该与谁共享共分

才不会任它空来虚设,辜负良辰

走着,走着

就来到了承天寺

找找老友张怀民吧!

想不到他也还未就寝

就邀他来

携手同行,共赏良辰月景

怀民,怀民……

难道你不为此刻触景生情

瞧,这庭院积水空明

看那松柏竹影

真像水中交横的一片藻荇

涤荡着你我的心灵 记承天寺夜游?

啊!

何时没有月亮?

却偏偏在此时照临!

何处没有竹柏?

却偏偏在此地留影!

怀民,怀民

如果没有两颗默契的心

又怎能孕育这份

纯真悠雅的闲情

我俩

真不愧是神仙的化身!

记承天寺夜游记承天寺夜游1、作者为什么要夜游承天寺?

2、找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

3、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

认识 苏轼 北宋著名文学家、书画家、散文家、诗人、词人,豪放派词人代表。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”,自己又是唐宋八大家之一。曾经一段时间,宋朝百官及百姓以有苏轼的诗稿为骄傲,以最先

吟唱苏轼的诗歌而自豪。

但就是这样一个才华横溢、满腹理想的人一生频遭贬谪, 一生历典八州(古时中国有九州),身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂。他说:此心安处是吾家。

他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态却说:“眼前见天下无一个不是好人。”在贬官杭州时留下:

“我本无家更安住,

故乡无此好湖山。”

贬官黄州时:

“长江绕郭知鱼美,

好竹连山觉笋香。”

贬官岭南时:

“日啖荔枝三百颗,

不妨长做岭南人。”

近代学者林语堂称:他的一生载歌载舞,深得其乐,忧患来临,一笑置之。认识 苏轼记承天寺夜游1、作者为什么要夜游承天寺?

2、找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

3、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。一是作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美 记承天寺夜游小结 文章通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的态度。

拓展与积累调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。 (北宋·王安石)

关于“月亮”的诗句“星垂平野阔,月涌大江流。”(唐·杜甫)

“野旷天低树,江清月近人。” (唐·孟浩然)海上生明月,天涯共此时。 (唐·张九龄) 春江潮水连海平,

海上明月共潮生。

——唐·张若虚小时不识月,呼作白玉盘。

又疑瑶台镜,飞入青云端。

——唐·李白举头望明月,低头思故乡。

——唐·李白明月松间照,清泉石上流。

——唐·王维露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫举杯邀明月, 对饮成三人。

——(李白)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。(李白)再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》