2024年中考生物专题练--题型三 实验探究(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024年中考生物专题练--题型三 实验探究(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-26 15:10:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024年中考生物专题练

题型三 实验探究

题型精练

1.(2022黑龙江龙东地区,23,1分)科学家珍妮·古道尔长期深入坦桑尼亚国家森林公园与大自然中的黑猩猩朝夕相处,经过数十年的努力,逐步揭开了笼罩在黑猩猩身上的神秘帷幕。珍妮·古道尔在从事野生黑猩猩行为特征的研究过程中,所采取的主要研究方法是( )

A.调查法 B.测量法 C.实验法 D.观察法

2.(2023湖南益阳,2,2分)科学探究中提出的问题应具体、明确,具有探究价值。下列问题提得最好的是( )

A.紫薇花和木槿花哪种更漂亮

B.到底是先有鸡还是先有蛋呢

C.为什么昆虫的发育要经过几次蜕皮

D.土壤湿度会影响鼠妇的分布吗

3.(2022山东青岛,23,1分)某同学在探究“温度对醋酸杆菌发酵的影响”的实验时(醋酸杆菌是一种好氧细菌),从老师提供的四个组别中,选出可以作为对照实验的是( )

组别 温度 有无氧气

Ⅰ 15 ℃ 有氧

Ⅱ 15 ℃ 无氧

Ⅲ 30 ℃ 无氧

Ⅳ 30 ℃ 有氧

A.Ⅰ组和Ⅳ组 B.Ⅱ组和Ⅳ组

C.Ⅰ组和Ⅲ组 D.Ⅲ组和Ⅳ组

4.(2023福建,17,2分)下列实验材料用具与使用目的相匹配的是( )

A.生理盐水——维持人体细胞形态

B.澄清石灰水——检测氧气

C.放大镜——观察洋葱的细胞结构

D.粗准焦螺旋——放大物像

5.(2023陕西,5,1分)实验是科学探究的基本方法之一。下列关于实验过程的叙述,正确的是( )

选项 实验名称 实验过程

A 绿叶在光下制造有机物 叶片放入酒精后直接加热

B 制作并观察植物细胞临时装片 直接用手盖盖玻片

C 测定某种食物中的能量 种子完全燃烧后测量水温

D 观察小鱼尾鳍内血液的流动 选尾鳍色素多的小鱼

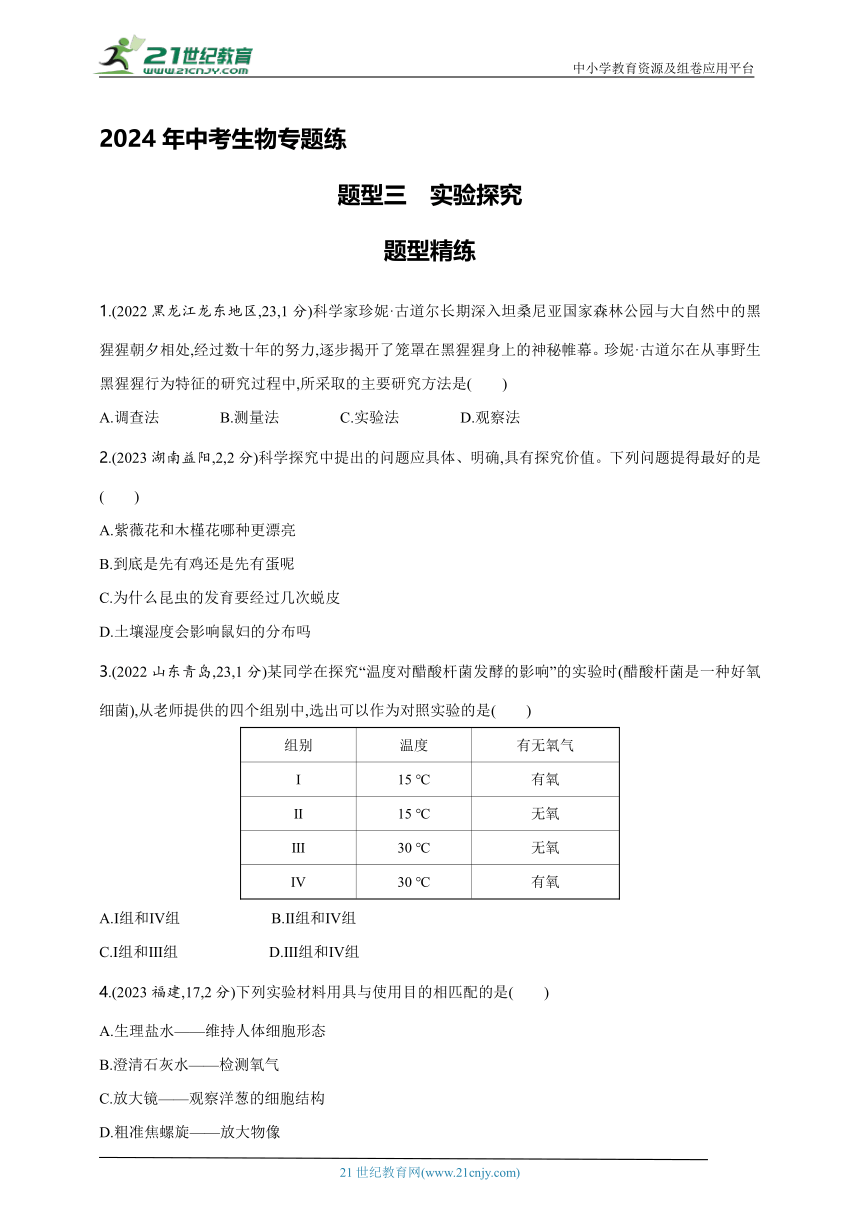

6.(2023四川自贡,20,2分)进行生物实验时,必须遵守实验室的安全守则。下列对菠菜叶片进行脱色处理的装置中,既能达成实验目的,又符合安全原则的是( )

A B C D

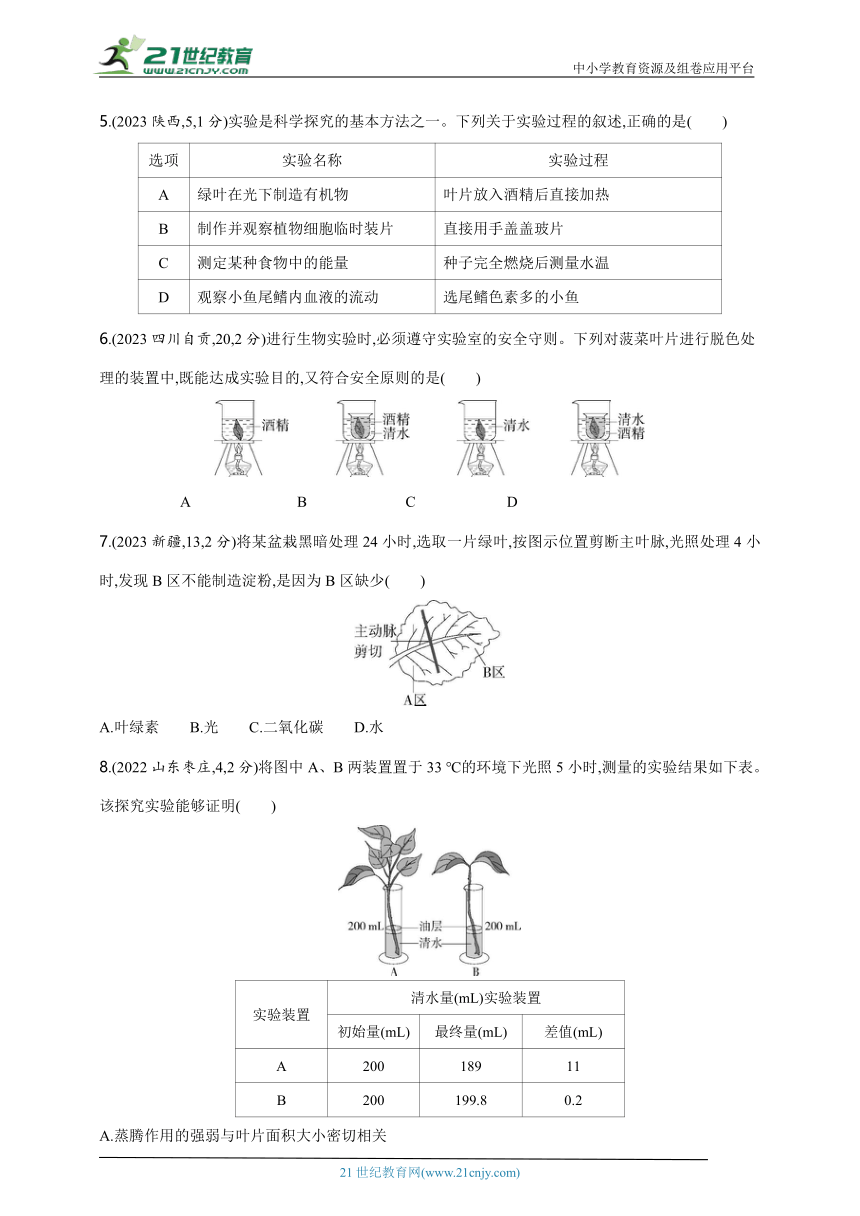

7.(2023新疆,13,2分)将某盆栽黑暗处理24小时,选取一片绿叶,按图示位置剪断主叶脉,光照处理4小时,发现B区不能制造淀粉,是因为B区缺少( )

A.叶绿素 B.光 C.二氧化碳 D.水

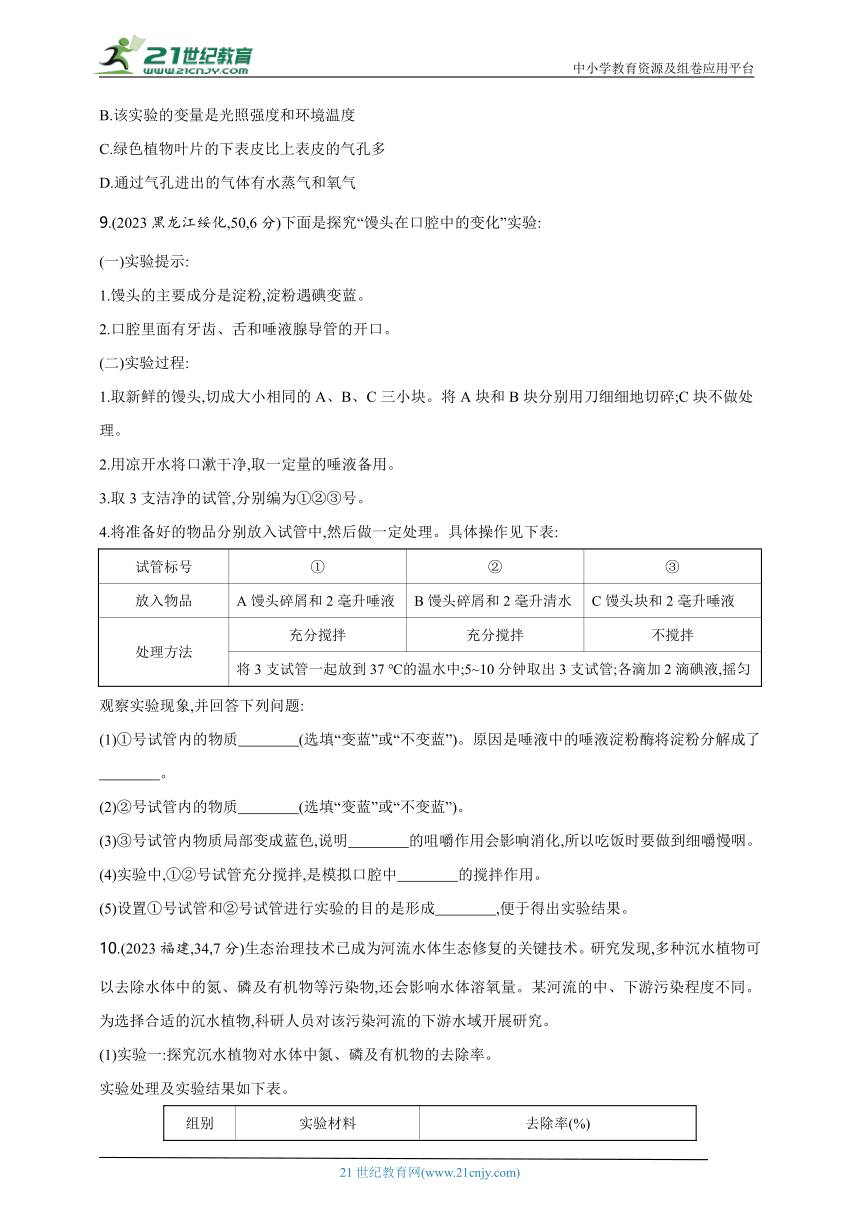

8.(2022山东枣庄,4,2分)将图中A、B两装置置于33 ℃的环境下光照5小时,测量的实验结果如下表。该探究实验能够证明( )

实验装置 清水量(mL)实验装置

初始量(mL) 最终量(mL) 差值(mL)

A 200 189 11

B 200 199.8 0.2

A.蒸腾作用的强弱与叶片面积大小密切相关

B.该实验的变量是光照强度和环境温度

C.绿色植物叶片的下表皮比上表皮的气孔多

D.通过气孔进出的气体有水蒸气和氧气

9.(2023黑龙江绥化,50,6分)下面是探究“馒头在口腔中的变化”实验:

(一)实验提示:

1.馒头的主要成分是淀粉,淀粉遇碘变蓝。

2.口腔里面有牙齿、舌和唾液腺导管的开口。

(二)实验过程:

1.取新鲜的馒头,切成大小相同的A、B、C三小块。将A块和B块分别用刀细细地切碎;C块不做处理。

2.用凉开水将口漱干净,取一定量的唾液备用。

3.取3支洁净的试管,分别编为①②③号。

4.将准备好的物品分别放入试管中,然后做一定处理。具体操作见下表:

试管标号 ① ② ③

放入物品 A馒头碎屑和2毫升唾液 B馒头碎屑和2毫升清水 C馒头块和2毫升唾液

处理方法 充分搅拌 充分搅拌 不搅拌

将3支试管一起放到37 ℃的温水中;5~10分钟取出3支试管;各滴加2滴碘液,摇匀

观察实验现象,并回答下列问题:

(1)①号试管内的物质 (选填“变蓝”或“不变蓝”)。原因是唾液中的唾液淀粉酶将淀粉分解成了 。

(2)②号试管内的物质 (选填“变蓝”或“不变蓝”)。

(3)③号试管内物质局部变成蓝色,说明 的咀嚼作用会影响消化,所以吃饭时要做到细嚼慢咽。

(4)实验中,①②号试管充分搅拌,是模拟口腔中 的搅拌作用。

(5)设置①号试管和②号试管进行实验的目的是形成 ,便于得出实验结果。

10.(2023福建,34,7分)生态治理技术已成为河流水体生态修复的关键技术。研究发现,多种沉水植物可以去除水体中的氮、磷及有机物等污染物,还会影响水体溶氧量。某河流的中、下游污染程度不同。为选择合适的沉水植物,科研人员对该污染河流的下游水域开展研究。

(1)实验一:探究沉水植物对水体中氮、磷及有机物的去除率。

实验处理及实验结果如下表。

组别 实验材料 去除率(%)

氮 磷 有机物

对照组 8.47 2.81 27.92

实验组 25 L下游水样+金鱼藻 94.57 73.42 65.46

25 L下游水样+苦草 69.50 59.90 35.65

①对照组的“ ”应填 。

②对照组能去除有机物的原因是 。

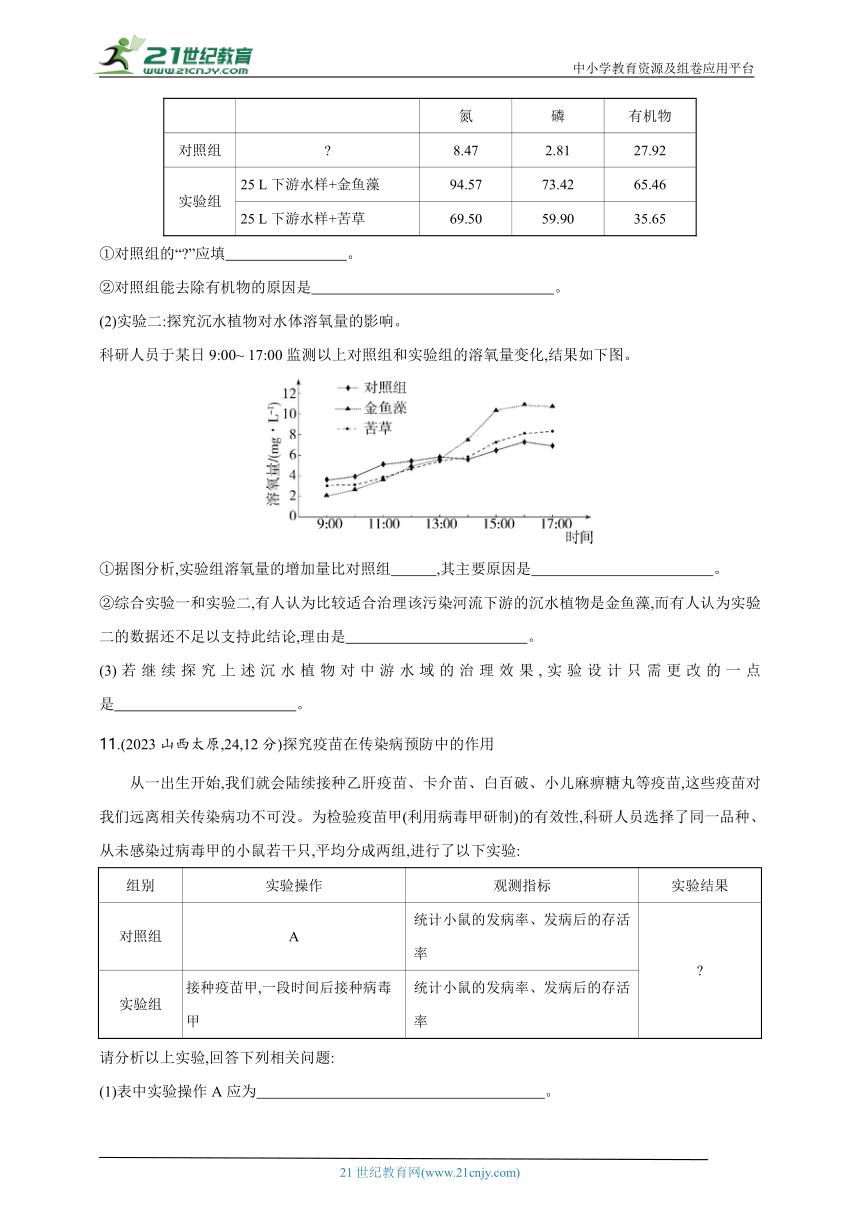

(2)实验二:探究沉水植物对水体溶氧量的影响。

科研人员于某日9:00~ 17:00监测以上对照组和实验组的溶氧量变化,结果如下图。

①据图分析,实验组溶氧量的增加量比对照组 ,其主要原因是 。

②综合实验一和实验二,有人认为比较适合治理该污染河流下游的沉水植物是金鱼藻,而有人认为实验二的数据还不足以支持此结论,理由是 。

(3)若继续探究上述沉水植物对中游水域的治理效果,实验设计只需更改的一点是 。

11.(2023山西太原,24,12分)探究疫苗在传染病预防中的作用

从一出生开始,我们就会陆续接种乙肝疫苗、卡介苗、白百破、小儿麻痹糖丸等疫苗,这些疫苗对我们远离相关传染病功不可没。为检验疫苗甲(利用病毒甲研制)的有效性,科研人员选择了同一品种、从未感染过病毒甲的小鼠若干只,平均分成两组,进行了以下实验:

组别 实验操作 观测指标 实验结果

对照组 A 统计小鼠的发病率、发病后的存活率

实验组 接种疫苗甲,一段时间后接种病毒甲 统计小鼠的发病率、发病后的存活率

请分析以上实验,回答下列相关问题:

(1)表中实验操作A应为 。

(2)为了控制单一变量,除题干中已涉及的方法之外,科研人员在选择实验小鼠方面的做法还可能有 (一点即可)等,在实验操作方面的做法可能有 (一点即可)等。如果实验结果是 , 则证明疫苗甲有效。

(3)接种疫苗是预防传染病的有效措施,原因是 (简述即可)。

(4)如果要预防肺结核、新冠肺炎等呼吸道传染病,除接种相应疫苗外,我们在生活中还应做到 、 等。

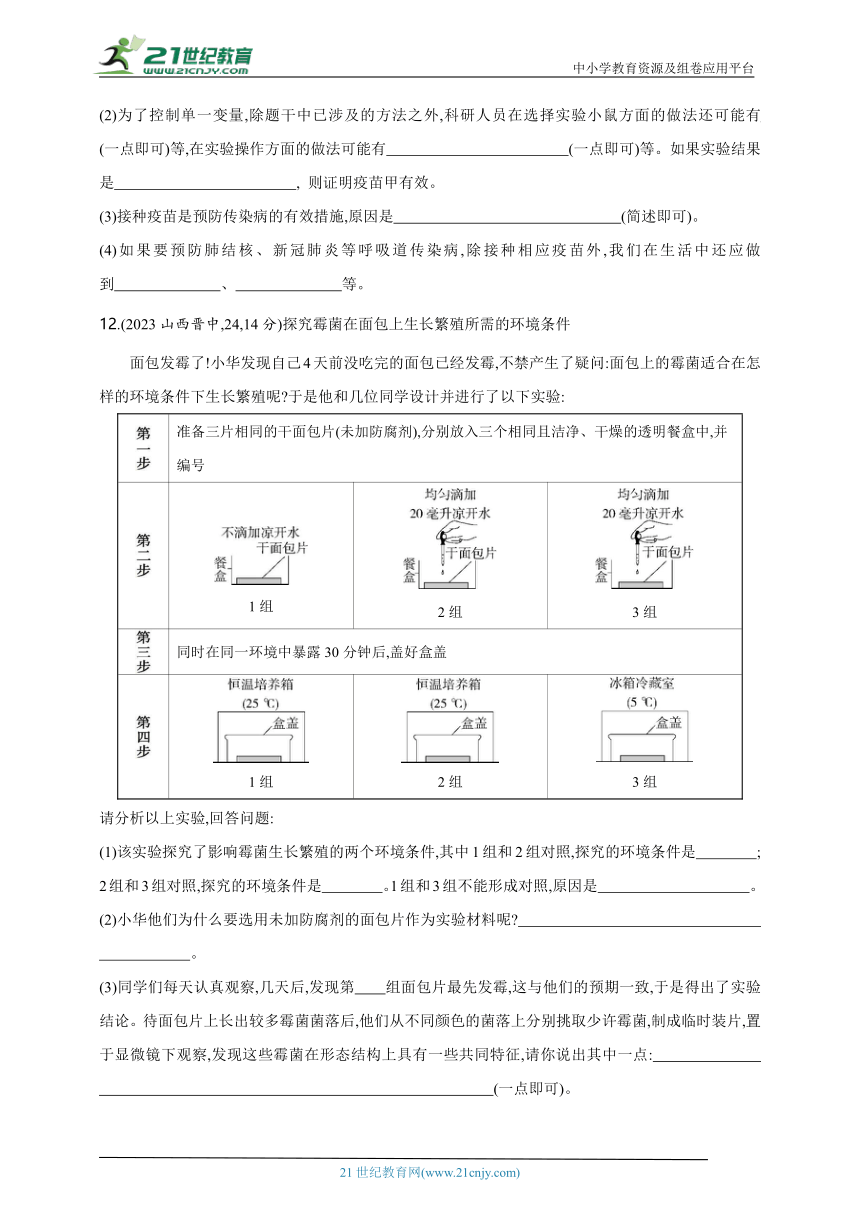

12.(2023山西晋中,24,14分)探究霉菌在面包上生长繁殖所需的环境条件

面包发霉了!小华发现自己4天前没吃完的面包已经发霉,不禁产生了疑问:面包上的霉菌适合在怎样的环境条件下生长繁殖呢 于是他和几位同学设计并进行了以下实验:

准备三片相同的干面包片(未加防腐剂),分别放入三个相同且洁净、干燥的透明餐盒中,并编号

1组 2组 3组

同时在同一环境中暴露30分钟后,盖好盒盖

1组 2组 3组

请分析以上实验,回答问题:

(1)该实验探究了影响霉菌生长繁殖的两个环境条件,其中1组和2组对照,探究的环境条件是 ;2组和3组对照,探究的环境条件是 。1组和3组不能形成对照,原因是 。

(2)小华他们为什么要选用未加防腐剂的面包片作为实验材料呢 。

(3)同学们每天认真观察,几天后,发现第 组面包片最先发霉,这与他们的预期一致,于是得出了实验结论。待面包片上长出较多霉菌菌落后,他们从不同颜色的菌落上分别挑取少许霉菌,制成临时装片,置于显微镜下观察,发现这些霉菌在形态结构上具有一些共同特征,请你说出其中一点: (一点即可)。

(4)小华和同学们经过讨论,发现实验存在不足之处,即 (一点即可)。完善实验后,他们得到了同样的实验结果。

(5)你认为该实验结果对我们保存食品有什么启示呢 (一点即可)。虽然霉菌会使面包变质,但它们也有对人类有益的一面,请你试举一例: (一点即可)。

13.(2022河南,25,6分)随着“双减”政策的落实,广大中小学生有了充足的睡眠时间。睡眠不足对学习能力会有怎样的影响 某科研团队以小鼠为实验对象,建立模拟人类睡眠不足状态的模型,并进行了如下实验。

①选取发育状况一致的健康小鼠16只,随机均分为A、B两组。

②采用适当的实验方法,限制B组小鼠的每日睡眠时长,使其睡眠时长为每日3.5小时,持续21天。A组小鼠不限制睡眠时长,其他实验条件均相同。

③在实验的第7天、第14天、第21天,分别对两组中的每只小鼠走出同一迷宫的时间进行多次测量,计算平均值。实验结果如图所示。

(1)在限制睡眠时长的实验中,A组和B组是一组对照实验,其变量是 。

(2)每组小鼠选取多只、多次测量且实验数据取平均值,目的是减小 。

(3)分析图可知,随着每组小鼠走迷宫次数的增多,小鼠走出迷宫的平均时间逐渐 ,说明小鼠走迷宫的行为是一种 行为。

(4)对比两组小鼠走出迷宫的平均时间,你认为该科研团队可以得出的结论是 。

(5)本实验对你有怎样的启示 (写出一条即可)。

14.(2022北京,31,8分)某些蚊子能传播疾病,影响人类健康。科研人员以叮咬人类的伊蚊为材料开展相关研究。

(1)伊蚊作为携带病毒的生物媒介,属于传染病流行环节中的 。

(2)为探究伊蚊如何区别人和动物,科研人员利用图1所示装置开展实验。几分钟后发现,伊蚊全部趋向人的气味一侧。科研人员的假设是 。

图1

图2

(3)科研人员测定出人和动物的气味均含有多种成分,其中主要气味分子a、b、c和d的含量如图2所示。据图推测,人的气味中吸引伊蚊的是a和 两种气味分子,依据是 。

(4)为了研究上述两种气味分子对伊蚊的吸引作用,科研人员进行图3所示的三组实验。

图3

①本实验中A、B组的作用是 。

②本实验的观察指标为 。

③多次重复实验发现,A组伊蚊飞一会儿就随机停在1、2或3的某个区;B组伊蚊都兴奋地飞到3区;C组伊蚊的表现与B组相同,根据实验结果,可得出的结论是 。

(5)请结合上述研究,提出一条科学防蚊的对策: 。

答案精准解析

题型精练

1.D 生物学常见的研究方法有观察、调查、文献、实验等方法。观察法是在不对观察对象造成影响的情况下利用肉眼或借助工具观察并记录生物的形态特征或生理功能。珍妮·古道尔研究黑猩猩的方法主要就是观察法。故选D。

2.D 科学探究中提出问题的好坏,应依据问题的具体性、明确性、可探究性的评价准则来分析。“紫薇花和木槿花哪种更漂亮”具有主观性,不能作为科学探究的问题。“到底是先有鸡还是先有蛋呢”“为什么昆虫的发育要经过几次蜕皮”这样的问题没有科学的探究方法,因此不适合作为科学探究的问题。“土壤湿度会影响鼠妇的分布吗”这一问题具体、明确、可操作,D符合题意。

3.A 对照实验要求变量唯一。本实验探究温度对醋酸杆菌发酵的影响,因此变量是温度。Ⅰ组和Ⅳ组只有一个变量——温度,A正确。B、C选项有两个变量,不能构成对照实验,D选项变量是氧气,不符合题意。故选A。

4.A 观察人口腔上皮细胞,在载玻片上滴的是生理盐水,是为了维持细胞正常的形态,A正确。二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,因此用澄清石灰水能检测二氧化碳,B错误。观察洋葱的细胞结构,要用显微镜,C错误。粗准焦螺旋能较大幅度升降镜筒,镜头能放大物像,D错误。

5.C 酒精易燃,直接加热有危险,因此,叶片应放入盛有酒精的小烧杯中水浴加热,A错误。制作并观察植物细胞临时装片,用镊子夹起盖玻片,使它的一端先接触载玻片上的液滴,然后缓缓放平,以免产生气泡,B错误。测定某种食物中的能量,种子完全燃烧后测量水温,C正确。观察小鱼尾鳍内血液的流动时,选尾鳍色素少的小鱼,透光度好,便于观察,D错误。

6.B 利用酒精对叶片进行脱色处理时,小烧杯内盛有酒精,大烧杯里盛有清水,进行水浴加热,故选B。

7.D 叶脉中存在着导管和筛管。导管运输水分和无机盐,筛管运输有机物。剪断主叶脉后,根吸收的水分和无机盐就不能运输到叶片B区,叶片B区会因为缺少水分而不能进行光合作用。

8.A 图中A与B形成以叶片面积大小为变量的对照实验,据表中数据可得出结论:蒸腾作用的强弱与叶片面积大小密切相关。故选A。

9.答案 (1)不变蓝 麦芽糖 (2)变蓝 (3)牙齿 (4)舌 (5)对照

解析 (1)①号试管中加入唾液,唾液中含有唾液淀粉酶,将淀粉初步分解成了麦芽糖,麦芽糖遇碘不变蓝。(2)②号试管加入的是清水,清水不能消化淀粉,因此滴加碘液后变蓝。(3)3号试管中唾液淀粉酶没有与馒头块中的淀粉充分混合,唾液中的唾液淀粉酶没有将淀粉全部消化,因此滴加碘液变蓝。由此可见:牙齿的咀嚼作用会影响消化,所以吃饭时要做到细嚼慢咽。(4)实验中用馒头碎屑是模拟了口腔中牙齿的咀嚼,搅拌是模拟了口腔中舌的搅拌。(5)①号试管与②号试管对照,实验变量是唾液,目的是探究唾液对淀粉的消化作用。

10.答案 (1)①25 L下游水样 ②水样中的微生物能分解有机物 (2)①多 沉水植物光合作用产生的氧气大于呼吸作用消耗的氧气(或沉水植物的光合作用强度大于呼吸作用强度,释放氧气) ②9:00~17:00溶氧量的变化不能代表全天溶氧量的变化 (3)将下游水样改为中游水样

解析 (1)①对照实验应遵循单一变量原则,本实验的变量是沉水植物,其他条件都应相同,故①对照组的“ ”应填25 L下游水样。②水样中的微生物也能分解有机物,因此对照组也能去除部分有机物。(2)①据图分析,实验组的溶氧量增加量比对照组高,这是因为沉水植物光合作用产生的氧气大于呼吸作用消耗的氧气(或沉水植物的光合作用强度大于呼吸作用强度,释放氧气)。②综合实验一和实验二,9:00~17:00溶氧量的变化不能代表全天溶氧量的变化,因此,实验二的数据不能说明金鱼藻更适合治理该污染河流的下游。(3)若继续探究上述沉水植物对中游水域的治理效果,实验设计只需更改的一点是将下游水样改为中游水样。

11.答案 (1)不接种疫苗甲,一段时间后接种病毒甲[答“注射与疫苗甲等量的生理盐水(清水、蒸馏水、葡萄糖液),一段时间后接种病毒甲”亦可] (2)选择性别相同的小鼠;选择月龄(体重、大小、健康状况)一致的小鼠(其他合理亦可) 在相同(且适宜)的环境中饲养两组小鼠;给对照组和实验组小鼠提供等量的同种饲料;同时给两组小鼠喂食喂水;若对照组注射生理盐水(清水、蒸馏水、葡萄糖液),则应与实验组接种的疫苗甲等量;两组应同时注射疫苗甲或安慰剂(任答其中一点即可,其他合理亦可) 实验组小鼠的发病率明显低于对照组,发病后的存活率明显高于对照组;对照组小鼠的发病率明显高于实验组,发病后的存活率明显低于实验组(任答其中一点即可,其他合理亦可) (3)注射疫苗能使人体产生相应抗体,从而提高对特定传染病的抵抗力;疫苗进入人体后,可刺激淋巴细胞产生特异性免疫反应 (4)戴口罩;勤洗手;室内常通风;少去人员聚集的场所;与人交谈保持一米以上的距离等(任答其中一点即可,其他合理亦可)

解析 (1)本实验探究疫苗甲的有效性,因此变量是疫苗甲。对照实验中要保证变量唯一,因此对照组A的操作为不接种疫苗甲,一段时间后接种病毒甲。(2)对照实验需遵循单一变量原则,实验人员在选择小鼠、实验操作方面的做法,见答案。若实验组小鼠的发病率明显低于对照组,发病后的存活率明显高于对照组,说明疫苗甲有效。(3)接种疫苗是预防传染病的有效措施。注射的疫苗能使人体产生相应抗体,从而提高人体对特定传染病的抵抗力。(4)见答案。

12.答案 (1)水分(或湿度) 温度 1组和3组之间有水分(湿度)和温度两个变量(或“它们之间变量不唯一”“它们之间有多个变量”) (2)因为防腐剂会抑制霉菌的生长和繁殖,进而影响实验结果(或“因为防腐剂可能会杀死霉菌”“因为不加防腐剂有利于霉菌的生长和繁殖”) (3)2 菌体由菌丝构成;菌丝顶端生有孢子;菌丝由多个细胞构成;细胞里都有细胞核;细胞都有细胞壁;细胞中没有叶绿体 (4)未进行重复实验;未设置重复组 (5)食品应放在低温、干燥环境中保存;没吃完的饭菜应及时放入冰箱保存;保存干制食品要注意防潮 利用霉菌酿造酱油;利用青霉提取青霉素;可从一些霉菌中提取抗生素;霉菌作为分解者参与自然界的物质循环

解析 (1)1组和2组对照,实验变量为水分(或湿度)。2组和3组对照,实验变量为温度。对照实验需遵循单一变量原则,而1组和3组之间有水分和温度两个变量,不能形成对照。(2)防腐剂会抑制霉菌的生长和繁殖,因此选用未加防腐剂的面包片作为实验材料,使实验效果更明显。(3)霉菌的生长需要适宜的温度、一定的水分和有机物,第2组较适宜霉菌的生长,因此第2组面包片最先发霉。霉菌在形态结构上具有一些共同特征,见答案。(4)该实验存在不足之处,即未进行重复实验,为使实验结果更准确,需进行重复实验。(5)霉菌的生存需要适宜的温度、一定的水分,我们保存食品时,应放在低温、干燥环境中保存。霉菌对人类有有益的一面,见答案。

13.答案 (1)睡眠时长 (2)实验误差 (3)减少 学习 (4)睡眠不足会使小鼠的学习能力逐渐减弱(意思对即可) (5)保证充足的睡眠

解析 (1)限制B组小鼠的每日睡眠时长,使其睡眠时长为每日3.5小时,A组小鼠不限制睡眠时长,其他实验条件均相同,A组和B组是一组对照实验,其变量是睡眠时长。(2)每组小鼠选取多只、多次测量且实验数据取平均值,目的是减小实验误差,避免实验的偶然性,让实验结论有说服力。(3)分析图可知,随着每组小鼠走迷宫次数的增多,小鼠走出迷宫的平均时间逐渐减少。小鼠走迷宫的行为是一种学习行为。(4)对比两组小鼠走出迷宫的平均时间,A组小鼠走出迷宫的平均时间短,B组小鼠走出迷宫的平均时间长,可以得出的结论是睡眠不足会使小鼠的学习能力减弱。(5)被限制睡眠时长的B组模拟的是人类睡眠不足的情况,因此应建议中小学生保证充足的睡眠。

14.答案 (1)传播途径 (2)伊蚊通过气味区别人和动物 (3)c 人的气味中a和c气味分子的相对含量明显高于动物的 (4)①作为对照 ②伊蚊在实验装置中的停留位置 ③气味分子a、c对伊蚊有吸引作用,且吸引作用与人的气味相当 (5)用这两种气味分子作为引诱剂诱捕伊蚊(合理即可得分)

解析 (1)伊蚊虽然携带病毒,但病毒在其体内只是短暂生存,不能繁殖,也不会使伊蚊感染疾病,所以伊蚊属于传染病流行环节中的传播途径。(2)明确探究主题为伊蚊如何区别人和动物。在实验中两组实验的差异在于人和动物的气味不同,几分钟后,伊蚊全部趋向人的气味一侧,所以科研人员的假设应该是伊蚊通过气味区分人和动物。(3)根据图2可对比人与动物不同气味分子含量相对值的差别,人的气味中a和c两种气味分子相对含量明显高于动物的,说明在人的气味中吸引伊蚊的主要为a和c两种气味分子。(4)①实验中A、B两组可作为对照。②要确定本实验的观察指标,首先要明确本实验要研究的是a、c两种气味分子对伊蚊的吸引作用。在具体实验中,实验装置分为1、2、3三个区域。在1区投放伊蚊,在3区分别通入空气,人的气味及a、c两种气味分子,变量为投放的不同气体。需要考虑的是通入不同的气体伊蚊会有怎样不同的表现,即为实验的观察指标。人的气味和a、c两种气味分子,可能对伊蚊更具有吸引作用,则推测B、C两组之中伊蚊可能更趋近于3区。而A组通入的空气对伊蚊没有吸引作用,伊蚊可能停留在任何一个位置。所以本实验的观测指标应为伊蚊在实验装置中的停留位置。③由题干中实验现象“A组伊蚊飞一会儿就随机停在1、2或3的某个区;B组伊蚊都兴奋地飞到3区;C组伊蚊的表现与B组相同”可知,A组通入的空气对伊蚊没有吸引作用,B组和C组通入的气体对伊蚊都有吸引作用,且吸引作用相同。针对此部分研究的主题“两种气味分子对伊蚊的吸引作用”进行解答,则结论是两种气味分子对伊蚊有吸引作用,且吸引作用与人的气味相当。(5)在生活和生产实践中可以用这两种气味分子来诱捕伊蚊,减少伊蚊对人类的叮咬,减少传染病的传播等,合理即可。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024年中考生物专题练

题型三 实验探究

题型精练

1.(2022黑龙江龙东地区,23,1分)科学家珍妮·古道尔长期深入坦桑尼亚国家森林公园与大自然中的黑猩猩朝夕相处,经过数十年的努力,逐步揭开了笼罩在黑猩猩身上的神秘帷幕。珍妮·古道尔在从事野生黑猩猩行为特征的研究过程中,所采取的主要研究方法是( )

A.调查法 B.测量法 C.实验法 D.观察法

2.(2023湖南益阳,2,2分)科学探究中提出的问题应具体、明确,具有探究价值。下列问题提得最好的是( )

A.紫薇花和木槿花哪种更漂亮

B.到底是先有鸡还是先有蛋呢

C.为什么昆虫的发育要经过几次蜕皮

D.土壤湿度会影响鼠妇的分布吗

3.(2022山东青岛,23,1分)某同学在探究“温度对醋酸杆菌发酵的影响”的实验时(醋酸杆菌是一种好氧细菌),从老师提供的四个组别中,选出可以作为对照实验的是( )

组别 温度 有无氧气

Ⅰ 15 ℃ 有氧

Ⅱ 15 ℃ 无氧

Ⅲ 30 ℃ 无氧

Ⅳ 30 ℃ 有氧

A.Ⅰ组和Ⅳ组 B.Ⅱ组和Ⅳ组

C.Ⅰ组和Ⅲ组 D.Ⅲ组和Ⅳ组

4.(2023福建,17,2分)下列实验材料用具与使用目的相匹配的是( )

A.生理盐水——维持人体细胞形态

B.澄清石灰水——检测氧气

C.放大镜——观察洋葱的细胞结构

D.粗准焦螺旋——放大物像

5.(2023陕西,5,1分)实验是科学探究的基本方法之一。下列关于实验过程的叙述,正确的是( )

选项 实验名称 实验过程

A 绿叶在光下制造有机物 叶片放入酒精后直接加热

B 制作并观察植物细胞临时装片 直接用手盖盖玻片

C 测定某种食物中的能量 种子完全燃烧后测量水温

D 观察小鱼尾鳍内血液的流动 选尾鳍色素多的小鱼

6.(2023四川自贡,20,2分)进行生物实验时,必须遵守实验室的安全守则。下列对菠菜叶片进行脱色处理的装置中,既能达成实验目的,又符合安全原则的是( )

A B C D

7.(2023新疆,13,2分)将某盆栽黑暗处理24小时,选取一片绿叶,按图示位置剪断主叶脉,光照处理4小时,发现B区不能制造淀粉,是因为B区缺少( )

A.叶绿素 B.光 C.二氧化碳 D.水

8.(2022山东枣庄,4,2分)将图中A、B两装置置于33 ℃的环境下光照5小时,测量的实验结果如下表。该探究实验能够证明( )

实验装置 清水量(mL)实验装置

初始量(mL) 最终量(mL) 差值(mL)

A 200 189 11

B 200 199.8 0.2

A.蒸腾作用的强弱与叶片面积大小密切相关

B.该实验的变量是光照强度和环境温度

C.绿色植物叶片的下表皮比上表皮的气孔多

D.通过气孔进出的气体有水蒸气和氧气

9.(2023黑龙江绥化,50,6分)下面是探究“馒头在口腔中的变化”实验:

(一)实验提示:

1.馒头的主要成分是淀粉,淀粉遇碘变蓝。

2.口腔里面有牙齿、舌和唾液腺导管的开口。

(二)实验过程:

1.取新鲜的馒头,切成大小相同的A、B、C三小块。将A块和B块分别用刀细细地切碎;C块不做处理。

2.用凉开水将口漱干净,取一定量的唾液备用。

3.取3支洁净的试管,分别编为①②③号。

4.将准备好的物品分别放入试管中,然后做一定处理。具体操作见下表:

试管标号 ① ② ③

放入物品 A馒头碎屑和2毫升唾液 B馒头碎屑和2毫升清水 C馒头块和2毫升唾液

处理方法 充分搅拌 充分搅拌 不搅拌

将3支试管一起放到37 ℃的温水中;5~10分钟取出3支试管;各滴加2滴碘液,摇匀

观察实验现象,并回答下列问题:

(1)①号试管内的物质 (选填“变蓝”或“不变蓝”)。原因是唾液中的唾液淀粉酶将淀粉分解成了 。

(2)②号试管内的物质 (选填“变蓝”或“不变蓝”)。

(3)③号试管内物质局部变成蓝色,说明 的咀嚼作用会影响消化,所以吃饭时要做到细嚼慢咽。

(4)实验中,①②号试管充分搅拌,是模拟口腔中 的搅拌作用。

(5)设置①号试管和②号试管进行实验的目的是形成 ,便于得出实验结果。

10.(2023福建,34,7分)生态治理技术已成为河流水体生态修复的关键技术。研究发现,多种沉水植物可以去除水体中的氮、磷及有机物等污染物,还会影响水体溶氧量。某河流的中、下游污染程度不同。为选择合适的沉水植物,科研人员对该污染河流的下游水域开展研究。

(1)实验一:探究沉水植物对水体中氮、磷及有机物的去除率。

实验处理及实验结果如下表。

组别 实验材料 去除率(%)

氮 磷 有机物

对照组 8.47 2.81 27.92

实验组 25 L下游水样+金鱼藻 94.57 73.42 65.46

25 L下游水样+苦草 69.50 59.90 35.65

①对照组的“ ”应填 。

②对照组能去除有机物的原因是 。

(2)实验二:探究沉水植物对水体溶氧量的影响。

科研人员于某日9:00~ 17:00监测以上对照组和实验组的溶氧量变化,结果如下图。

①据图分析,实验组溶氧量的增加量比对照组 ,其主要原因是 。

②综合实验一和实验二,有人认为比较适合治理该污染河流下游的沉水植物是金鱼藻,而有人认为实验二的数据还不足以支持此结论,理由是 。

(3)若继续探究上述沉水植物对中游水域的治理效果,实验设计只需更改的一点是 。

11.(2023山西太原,24,12分)探究疫苗在传染病预防中的作用

从一出生开始,我们就会陆续接种乙肝疫苗、卡介苗、白百破、小儿麻痹糖丸等疫苗,这些疫苗对我们远离相关传染病功不可没。为检验疫苗甲(利用病毒甲研制)的有效性,科研人员选择了同一品种、从未感染过病毒甲的小鼠若干只,平均分成两组,进行了以下实验:

组别 实验操作 观测指标 实验结果

对照组 A 统计小鼠的发病率、发病后的存活率

实验组 接种疫苗甲,一段时间后接种病毒甲 统计小鼠的发病率、发病后的存活率

请分析以上实验,回答下列相关问题:

(1)表中实验操作A应为 。

(2)为了控制单一变量,除题干中已涉及的方法之外,科研人员在选择实验小鼠方面的做法还可能有 (一点即可)等,在实验操作方面的做法可能有 (一点即可)等。如果实验结果是 , 则证明疫苗甲有效。

(3)接种疫苗是预防传染病的有效措施,原因是 (简述即可)。

(4)如果要预防肺结核、新冠肺炎等呼吸道传染病,除接种相应疫苗外,我们在生活中还应做到 、 等。

12.(2023山西晋中,24,14分)探究霉菌在面包上生长繁殖所需的环境条件

面包发霉了!小华发现自己4天前没吃完的面包已经发霉,不禁产生了疑问:面包上的霉菌适合在怎样的环境条件下生长繁殖呢 于是他和几位同学设计并进行了以下实验:

准备三片相同的干面包片(未加防腐剂),分别放入三个相同且洁净、干燥的透明餐盒中,并编号

1组 2组 3组

同时在同一环境中暴露30分钟后,盖好盒盖

1组 2组 3组

请分析以上实验,回答问题:

(1)该实验探究了影响霉菌生长繁殖的两个环境条件,其中1组和2组对照,探究的环境条件是 ;2组和3组对照,探究的环境条件是 。1组和3组不能形成对照,原因是 。

(2)小华他们为什么要选用未加防腐剂的面包片作为实验材料呢 。

(3)同学们每天认真观察,几天后,发现第 组面包片最先发霉,这与他们的预期一致,于是得出了实验结论。待面包片上长出较多霉菌菌落后,他们从不同颜色的菌落上分别挑取少许霉菌,制成临时装片,置于显微镜下观察,发现这些霉菌在形态结构上具有一些共同特征,请你说出其中一点: (一点即可)。

(4)小华和同学们经过讨论,发现实验存在不足之处,即 (一点即可)。完善实验后,他们得到了同样的实验结果。

(5)你认为该实验结果对我们保存食品有什么启示呢 (一点即可)。虽然霉菌会使面包变质,但它们也有对人类有益的一面,请你试举一例: (一点即可)。

13.(2022河南,25,6分)随着“双减”政策的落实,广大中小学生有了充足的睡眠时间。睡眠不足对学习能力会有怎样的影响 某科研团队以小鼠为实验对象,建立模拟人类睡眠不足状态的模型,并进行了如下实验。

①选取发育状况一致的健康小鼠16只,随机均分为A、B两组。

②采用适当的实验方法,限制B组小鼠的每日睡眠时长,使其睡眠时长为每日3.5小时,持续21天。A组小鼠不限制睡眠时长,其他实验条件均相同。

③在实验的第7天、第14天、第21天,分别对两组中的每只小鼠走出同一迷宫的时间进行多次测量,计算平均值。实验结果如图所示。

(1)在限制睡眠时长的实验中,A组和B组是一组对照实验,其变量是 。

(2)每组小鼠选取多只、多次测量且实验数据取平均值,目的是减小 。

(3)分析图可知,随着每组小鼠走迷宫次数的增多,小鼠走出迷宫的平均时间逐渐 ,说明小鼠走迷宫的行为是一种 行为。

(4)对比两组小鼠走出迷宫的平均时间,你认为该科研团队可以得出的结论是 。

(5)本实验对你有怎样的启示 (写出一条即可)。

14.(2022北京,31,8分)某些蚊子能传播疾病,影响人类健康。科研人员以叮咬人类的伊蚊为材料开展相关研究。

(1)伊蚊作为携带病毒的生物媒介,属于传染病流行环节中的 。

(2)为探究伊蚊如何区别人和动物,科研人员利用图1所示装置开展实验。几分钟后发现,伊蚊全部趋向人的气味一侧。科研人员的假设是 。

图1

图2

(3)科研人员测定出人和动物的气味均含有多种成分,其中主要气味分子a、b、c和d的含量如图2所示。据图推测,人的气味中吸引伊蚊的是a和 两种气味分子,依据是 。

(4)为了研究上述两种气味分子对伊蚊的吸引作用,科研人员进行图3所示的三组实验。

图3

①本实验中A、B组的作用是 。

②本实验的观察指标为 。

③多次重复实验发现,A组伊蚊飞一会儿就随机停在1、2或3的某个区;B组伊蚊都兴奋地飞到3区;C组伊蚊的表现与B组相同,根据实验结果,可得出的结论是 。

(5)请结合上述研究,提出一条科学防蚊的对策: 。

答案精准解析

题型精练

1.D 生物学常见的研究方法有观察、调查、文献、实验等方法。观察法是在不对观察对象造成影响的情况下利用肉眼或借助工具观察并记录生物的形态特征或生理功能。珍妮·古道尔研究黑猩猩的方法主要就是观察法。故选D。

2.D 科学探究中提出问题的好坏,应依据问题的具体性、明确性、可探究性的评价准则来分析。“紫薇花和木槿花哪种更漂亮”具有主观性,不能作为科学探究的问题。“到底是先有鸡还是先有蛋呢”“为什么昆虫的发育要经过几次蜕皮”这样的问题没有科学的探究方法,因此不适合作为科学探究的问题。“土壤湿度会影响鼠妇的分布吗”这一问题具体、明确、可操作,D符合题意。

3.A 对照实验要求变量唯一。本实验探究温度对醋酸杆菌发酵的影响,因此变量是温度。Ⅰ组和Ⅳ组只有一个变量——温度,A正确。B、C选项有两个变量,不能构成对照实验,D选项变量是氧气,不符合题意。故选A。

4.A 观察人口腔上皮细胞,在载玻片上滴的是生理盐水,是为了维持细胞正常的形态,A正确。二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,因此用澄清石灰水能检测二氧化碳,B错误。观察洋葱的细胞结构,要用显微镜,C错误。粗准焦螺旋能较大幅度升降镜筒,镜头能放大物像,D错误。

5.C 酒精易燃,直接加热有危险,因此,叶片应放入盛有酒精的小烧杯中水浴加热,A错误。制作并观察植物细胞临时装片,用镊子夹起盖玻片,使它的一端先接触载玻片上的液滴,然后缓缓放平,以免产生气泡,B错误。测定某种食物中的能量,种子完全燃烧后测量水温,C正确。观察小鱼尾鳍内血液的流动时,选尾鳍色素少的小鱼,透光度好,便于观察,D错误。

6.B 利用酒精对叶片进行脱色处理时,小烧杯内盛有酒精,大烧杯里盛有清水,进行水浴加热,故选B。

7.D 叶脉中存在着导管和筛管。导管运输水分和无机盐,筛管运输有机物。剪断主叶脉后,根吸收的水分和无机盐就不能运输到叶片B区,叶片B区会因为缺少水分而不能进行光合作用。

8.A 图中A与B形成以叶片面积大小为变量的对照实验,据表中数据可得出结论:蒸腾作用的强弱与叶片面积大小密切相关。故选A。

9.答案 (1)不变蓝 麦芽糖 (2)变蓝 (3)牙齿 (4)舌 (5)对照

解析 (1)①号试管中加入唾液,唾液中含有唾液淀粉酶,将淀粉初步分解成了麦芽糖,麦芽糖遇碘不变蓝。(2)②号试管加入的是清水,清水不能消化淀粉,因此滴加碘液后变蓝。(3)3号试管中唾液淀粉酶没有与馒头块中的淀粉充分混合,唾液中的唾液淀粉酶没有将淀粉全部消化,因此滴加碘液变蓝。由此可见:牙齿的咀嚼作用会影响消化,所以吃饭时要做到细嚼慢咽。(4)实验中用馒头碎屑是模拟了口腔中牙齿的咀嚼,搅拌是模拟了口腔中舌的搅拌。(5)①号试管与②号试管对照,实验变量是唾液,目的是探究唾液对淀粉的消化作用。

10.答案 (1)①25 L下游水样 ②水样中的微生物能分解有机物 (2)①多 沉水植物光合作用产生的氧气大于呼吸作用消耗的氧气(或沉水植物的光合作用强度大于呼吸作用强度,释放氧气) ②9:00~17:00溶氧量的变化不能代表全天溶氧量的变化 (3)将下游水样改为中游水样

解析 (1)①对照实验应遵循单一变量原则,本实验的变量是沉水植物,其他条件都应相同,故①对照组的“ ”应填25 L下游水样。②水样中的微生物也能分解有机物,因此对照组也能去除部分有机物。(2)①据图分析,实验组的溶氧量增加量比对照组高,这是因为沉水植物光合作用产生的氧气大于呼吸作用消耗的氧气(或沉水植物的光合作用强度大于呼吸作用强度,释放氧气)。②综合实验一和实验二,9:00~17:00溶氧量的变化不能代表全天溶氧量的变化,因此,实验二的数据不能说明金鱼藻更适合治理该污染河流的下游。(3)若继续探究上述沉水植物对中游水域的治理效果,实验设计只需更改的一点是将下游水样改为中游水样。

11.答案 (1)不接种疫苗甲,一段时间后接种病毒甲[答“注射与疫苗甲等量的生理盐水(清水、蒸馏水、葡萄糖液),一段时间后接种病毒甲”亦可] (2)选择性别相同的小鼠;选择月龄(体重、大小、健康状况)一致的小鼠(其他合理亦可) 在相同(且适宜)的环境中饲养两组小鼠;给对照组和实验组小鼠提供等量的同种饲料;同时给两组小鼠喂食喂水;若对照组注射生理盐水(清水、蒸馏水、葡萄糖液),则应与实验组接种的疫苗甲等量;两组应同时注射疫苗甲或安慰剂(任答其中一点即可,其他合理亦可) 实验组小鼠的发病率明显低于对照组,发病后的存活率明显高于对照组;对照组小鼠的发病率明显高于实验组,发病后的存活率明显低于实验组(任答其中一点即可,其他合理亦可) (3)注射疫苗能使人体产生相应抗体,从而提高对特定传染病的抵抗力;疫苗进入人体后,可刺激淋巴细胞产生特异性免疫反应 (4)戴口罩;勤洗手;室内常通风;少去人员聚集的场所;与人交谈保持一米以上的距离等(任答其中一点即可,其他合理亦可)

解析 (1)本实验探究疫苗甲的有效性,因此变量是疫苗甲。对照实验中要保证变量唯一,因此对照组A的操作为不接种疫苗甲,一段时间后接种病毒甲。(2)对照实验需遵循单一变量原则,实验人员在选择小鼠、实验操作方面的做法,见答案。若实验组小鼠的发病率明显低于对照组,发病后的存活率明显高于对照组,说明疫苗甲有效。(3)接种疫苗是预防传染病的有效措施。注射的疫苗能使人体产生相应抗体,从而提高人体对特定传染病的抵抗力。(4)见答案。

12.答案 (1)水分(或湿度) 温度 1组和3组之间有水分(湿度)和温度两个变量(或“它们之间变量不唯一”“它们之间有多个变量”) (2)因为防腐剂会抑制霉菌的生长和繁殖,进而影响实验结果(或“因为防腐剂可能会杀死霉菌”“因为不加防腐剂有利于霉菌的生长和繁殖”) (3)2 菌体由菌丝构成;菌丝顶端生有孢子;菌丝由多个细胞构成;细胞里都有细胞核;细胞都有细胞壁;细胞中没有叶绿体 (4)未进行重复实验;未设置重复组 (5)食品应放在低温、干燥环境中保存;没吃完的饭菜应及时放入冰箱保存;保存干制食品要注意防潮 利用霉菌酿造酱油;利用青霉提取青霉素;可从一些霉菌中提取抗生素;霉菌作为分解者参与自然界的物质循环

解析 (1)1组和2组对照,实验变量为水分(或湿度)。2组和3组对照,实验变量为温度。对照实验需遵循单一变量原则,而1组和3组之间有水分和温度两个变量,不能形成对照。(2)防腐剂会抑制霉菌的生长和繁殖,因此选用未加防腐剂的面包片作为实验材料,使实验效果更明显。(3)霉菌的生长需要适宜的温度、一定的水分和有机物,第2组较适宜霉菌的生长,因此第2组面包片最先发霉。霉菌在形态结构上具有一些共同特征,见答案。(4)该实验存在不足之处,即未进行重复实验,为使实验结果更准确,需进行重复实验。(5)霉菌的生存需要适宜的温度、一定的水分,我们保存食品时,应放在低温、干燥环境中保存。霉菌对人类有有益的一面,见答案。

13.答案 (1)睡眠时长 (2)实验误差 (3)减少 学习 (4)睡眠不足会使小鼠的学习能力逐渐减弱(意思对即可) (5)保证充足的睡眠

解析 (1)限制B组小鼠的每日睡眠时长,使其睡眠时长为每日3.5小时,A组小鼠不限制睡眠时长,其他实验条件均相同,A组和B组是一组对照实验,其变量是睡眠时长。(2)每组小鼠选取多只、多次测量且实验数据取平均值,目的是减小实验误差,避免实验的偶然性,让实验结论有说服力。(3)分析图可知,随着每组小鼠走迷宫次数的增多,小鼠走出迷宫的平均时间逐渐减少。小鼠走迷宫的行为是一种学习行为。(4)对比两组小鼠走出迷宫的平均时间,A组小鼠走出迷宫的平均时间短,B组小鼠走出迷宫的平均时间长,可以得出的结论是睡眠不足会使小鼠的学习能力减弱。(5)被限制睡眠时长的B组模拟的是人类睡眠不足的情况,因此应建议中小学生保证充足的睡眠。

14.答案 (1)传播途径 (2)伊蚊通过气味区别人和动物 (3)c 人的气味中a和c气味分子的相对含量明显高于动物的 (4)①作为对照 ②伊蚊在实验装置中的停留位置 ③气味分子a、c对伊蚊有吸引作用,且吸引作用与人的气味相当 (5)用这两种气味分子作为引诱剂诱捕伊蚊(合理即可得分)

解析 (1)伊蚊虽然携带病毒,但病毒在其体内只是短暂生存,不能繁殖,也不会使伊蚊感染疾病,所以伊蚊属于传染病流行环节中的传播途径。(2)明确探究主题为伊蚊如何区别人和动物。在实验中两组实验的差异在于人和动物的气味不同,几分钟后,伊蚊全部趋向人的气味一侧,所以科研人员的假设应该是伊蚊通过气味区分人和动物。(3)根据图2可对比人与动物不同气味分子含量相对值的差别,人的气味中a和c两种气味分子相对含量明显高于动物的,说明在人的气味中吸引伊蚊的主要为a和c两种气味分子。(4)①实验中A、B两组可作为对照。②要确定本实验的观察指标,首先要明确本实验要研究的是a、c两种气味分子对伊蚊的吸引作用。在具体实验中,实验装置分为1、2、3三个区域。在1区投放伊蚊,在3区分别通入空气,人的气味及a、c两种气味分子,变量为投放的不同气体。需要考虑的是通入不同的气体伊蚊会有怎样不同的表现,即为实验的观察指标。人的气味和a、c两种气味分子,可能对伊蚊更具有吸引作用,则推测B、C两组之中伊蚊可能更趋近于3区。而A组通入的空气对伊蚊没有吸引作用,伊蚊可能停留在任何一个位置。所以本实验的观测指标应为伊蚊在实验装置中的停留位置。③由题干中实验现象“A组伊蚊飞一会儿就随机停在1、2或3的某个区;B组伊蚊都兴奋地飞到3区;C组伊蚊的表现与B组相同”可知,A组通入的空气对伊蚊没有吸引作用,B组和C组通入的气体对伊蚊都有吸引作用,且吸引作用相同。针对此部分研究的主题“两种气味分子对伊蚊的吸引作用”进行解答,则结论是两种气味分子对伊蚊有吸引作用,且吸引作用与人的气味相当。(5)在生活和生产实践中可以用这两种气味分子来诱捕伊蚊,减少伊蚊对人类的叮咬,减少传染病的传播等,合理即可。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录