第四章 世界的气候教学设计(共四节)2023-2024学年湘教版地理七年级上册

文档属性

| 名称 | 第四章 世界的气候教学设计(共四节)2023-2024学年湘教版地理七年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 419.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-26 22:10:16 | ||

图片预览

文档简介

第一节 天气和气候

主备教师设计思路 授课教师二次备课

教学目标: 1.会区分描述天气和气候的语言,并能正确描述某时的天气状况和某地的气候特征。 2.能识别常用天气符号和看懂简单天气图。 3.能通过简单的天气图,判断某地可能出现的天气情况。 4.能举例说明天气和气候对生产和生活的影响。

教学重点:区分天气和气候 教学难点:学会看天气预报和城市空气质量日报。

教学方法:自主学习 合作探究

课上自学

自学活动: 自主阅读课本 2、根据你所阅读的内容,区分天气和气候。 自学质疑:我的困难(或问题)是: 。

课上研学

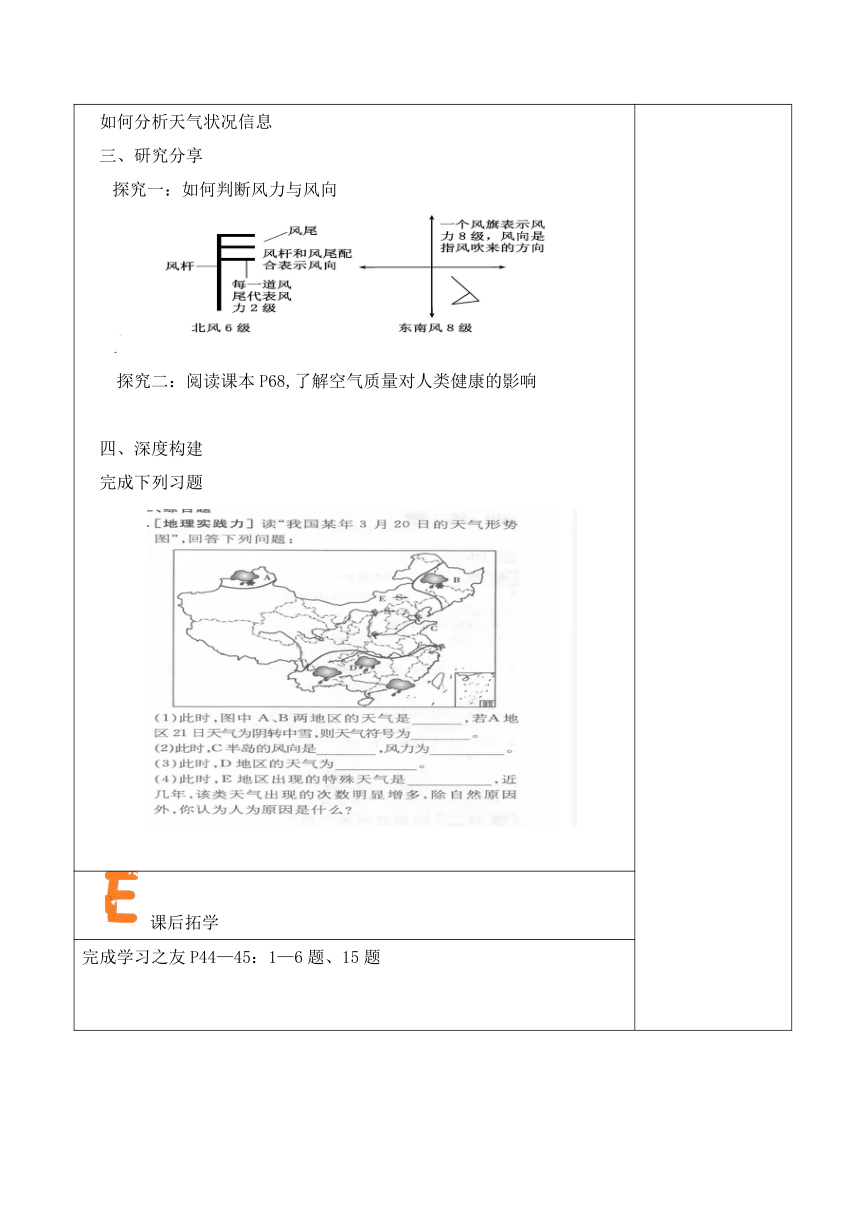

自学反馈 1、教师通过教学助手的移动讲台功能拍照上传学生总结的天气和气候的区别。 2、我们可以从哪些途径了解天气情况呢? 3、什么是天气预报? 4、你所知道的常用天气符号都有哪些呢? 二、聚焦问题 如何分析天气状况信息 三、研究分享 探究一:如何判断风力与风向 探究二:阅读课本P68,了解空气质量对人类健康的影响 四、深度构建 完成下列习题

课后拓学

完成学习之友P44—45:1—6题、15题

板书设计:

教学反思:

第二节 气温和降水

【教学目标】

1.了解降水及降水的类型、降水量的观测方法。理解等降水量的含义,掌握阅读 “降水量分布图“的正确方法,并能总结出降水地区分布的规律。

2.通过阅读降水量分布图,能够说出世界降水量的分布规律。

3.通过描述降水与人类生活、生产的关系,感受生活中地理有用,形成学习地理兴趣。通过参与降水季节变化的合作探究活动,培养学生的创新意识和合作意识。

【教学重点、难点】

(一)重点

1.理解降水形成的两个基本条件,掌握降水的三种基本类型。

2.世界降水分布的分布规律。

(二)难点

1.降水形成的两个基本条件。

2.世界降水分布的规律。

【教学方法】

读图分析法 、比较法 探究式教学等

【教学准备】

多媒体、世界降水量分布图、地理填充图册册

【教学过程】

导入新课

播放歌曲:我是一个小水滴,老家在高山,沿着奔流不息的江河到过大海,在白云上俯视广袤的大地,我的旅行很有传奇色彩哦……

同学们,小水滴的经历如此丰富,让我们沿着它的踪迹,一起学习有关降水的知识!

第二节 气温和降水

一、降水

提问:根据我们的日常生活经验,请大家讨论回答下列问题:

(1)大气降水主要有哪些形式?(雨、雪、冰雹等)

(2)最常见到的是什么呢?(降雨)

(3)降水的“水”又是从哪来的呢?(降水中的“水”主要来自海洋、河流、湖泊、土壤中水分的蒸发和植物中水分的蒸腾作用)

承转:降水中的水也就是水汽,那么空气对水汽的容纳是不是无限度的?

小组活动一:模拟大气水汽饱和小实验

活动:各小组准备一块海绵,将水慢慢倒向海绵,发现当水倒到一定程度时海绵就容纳不下了,如果再继续倒,水就会从海绵里流出来。结论是海绵吸水有一定限度,达到一定量时就饱和了。

设问:这与空气对水汽容纳的道理十分相似。那么空气容纳水汽的数量与气温又有什么关系呢?

(出示不同气温时空气的最大水汽容量投影片,让学生观察)

交流:气温越高,饱和空气能容纳水汽量越多。

总结:饱和空气与气温的关系是成正比的。

承转:同学们,假设30℃时的饱和空气温度降至20℃时,会出现什么情况?这种情况会导致什么现象发生呢?

交流:(小组观察并分析30℃时的饱和空气复合投影片和气温降至20℃时饱和空气投影片相比较得出结论)在空气中会出现多余水汽;多余水汽吸附在空气中微小尘埃上,形成微小水滴—云和雾,这微小尘埃就是凝结核。

播放“降水的形成”录像片(通过慢放、停放,让学生观察)

提问:那么微小水滴又是怎样才形成降水的?

交流:微小水滴不断碰撞,体积增大到能够下降到地面,形成雨、雪、雹等降水形式。

小结:由此可见,降水的形成必须满足三个条件:(1)空气饱和时,气温继续降低;(2)有凝结核;(3)水滴增大到能够下降到地面。

承转:那么,降水的类型有哪些呢?

展示降水的主要类型图,请你说出不同降水类型的名称?

1.对流雨:湿润空气受热膨胀上升,变冷凝结产生的降水叫对流雨。

2.地形雨:湿润空气水平运动时,遇到山地,沿山坡“爬升”,温度下降,水汽凝结,在山的迎风坡产生降水叫地形雨。

3.锋面雨:当冷暖空气相遇时,相对较轻的暖空气被“抬升”,遇冷凝结产生的降水叫锋面雨。

提问:根据降水类型形成条件,判断家乡主要属于那种降水类型?

交流:根据各地实际情况回答。

承转:当降水到达地面后,又如何知道降水的多少呢?下面我们继续学习世界降水的分布。

二、世界降水的分布

提问:前面我们学习了等高线和等温线,同学们,把降水量相同的各点连接起来叫做什么?(等降水量线)对,等降水量线图的阅读要领与等高线图、等温线图的阅读要领基本相同。世界降水的空间分布,通常用等降水量线图来表示。

活动:小组读图竞赛,抢答下列问题?

(1)赤道附近地区和两极地区哪里降水多?年降水量各是多少?

交流:赤道附近地区降水多,两极地区降水少;赤道附近地区年降水量在2000毫米以上,两极附近地区降水少,年降水量在200毫米以下。

(2)南、北回归线大陆东岸和西岸,哪里降水多?哪里降水少?

交流:南、北回归线附近,大陆东岸降水较多,西岸降水较少。

(3)温带地区内陆和沿海地区,哪里降水多,哪里降水少?

交流:在温带地区,大陆内部降水较少,沿海地区降水较多。

强调:世界降水量最丰富的地区是乞拉朋齐,最贫乏的地区是阿塔卡马沙漠。

小结:世界降水的分布规律如下:

赤道附近地带降水多;两极地区降水少;南、北回归线两侧,大陆东岸降水多,大陆西岸降水少;在温带,沿海地区降水多,内陆地区降水少。

课堂小结

通过今天的学习,我们学习了降水的类型及降水的形成条件,而且学习了降水量的测量工具和测量过程,以及降水量柱状图的绘制。在此基础上,同学们还要进一步掌握世界年平均降水量的分布,并注意和世界年平均气温综合比较,为我们学习世界气候类型做好准备。

四、板书设计

一、主要降水类型

降水及形成条件

降水类型

降水量的测定

二、世界降水的分布

1、等降水量线

2、降水的分布规律:

①赤道地区降水量多,两极地区降水量少

②中纬度沿海地区降水多,内陆地区降水少

③南、北回归线两侧,大陆东岸降水多,大陆西岸降水少

④山地迎风坡降水多,背风坡降水少

第三节 影响气候的因素

备课时间: 年 月 日 上课时间: 年 月 日

教学 目标 1.能举例分析海陆分布对气候的影响。 2.掌握地球自转和公转对气候的影响。 3.能举例说明地形地势对气候的影响。

重点 地球的形状、海陆分布对气候的影响

难点 二分二四点的时间、直射点及昼夜长短情况

教学方法 读图分析法、合作探究法 教具 课件

教学环节及内容 个性化备课

教 学 流 程 教 学 流 程 一、精彩导入 激活思维 自主学习 发现疑难 1.气候现象的能量主要来自于 。 、 、 、 等都影响着太阳辐射的强弱和变化,对气候的形成产生非常大的影响。 2.地球具有球状的表面,在同一天,南北方不同的地方,正午的太阳高度( 的夹角)往往不同, 也随着发生变化。 3.太阳光线垂直照射的地方, 最大, 最强。 当太阳光线垂直照射赤道时,随着纬度的增高,太阳辐射的强度逐渐 。 4.看P83第一段,纬度相同的地方,在夏季, 气温低 些, 气温高些。在冬季, 气温低些, 气温高些。 5.地轴与公转轨道面成 的固定倾角,使得一年内太阳光线的直射点有规律地在 之间移动,各地正午的太阳高度也随之发生有规律的变化。 6.除了 ,其他地方一年中都有昼夜长短的变化,在南北极圈内,甚至出现极昼和 现象,中纬度地区,表现出明显的四季更替。 7.人们根据各地获得 的多少,以及是否有太阳光线的垂直照射、是否有 现象,将地球表面划分为五带。 8.地形对气候的影响:山的阴坡气温 ;阳坡 ;山的迎风坡降水 ;背风坡降水 。 9.地势对气候的影响:随着地势的增高,气温 ,一般每增高100米,气温下降 。 10.通过改变地面状况,影响局部地区气候:(1)人工造林、修建水库和灌溉工程,可以使当地气温的变化趋于 ; (2)如果任意砍伐森林,则可能使当地气候 。 11.近50年来,人类在生产、生活中排放的 等温室气体使全球气温 ,旱涝等灾害频繁;排放出的氯氟化合物破坏高空的臭氧层,导致地面太阳紫外线辐射 。 12.在城市,中心城区的气温比郊区 ;风速比郊区 , 气流显著,雾和低云增多。 合作探究 魅力精讲 1.纬度相同的地方,一年内,靠海近的地方和距离海洋远的地方,哪里的温差大些,为什么? 2.新疆“早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”的现象是受哪种因素的影响? 四、课堂总结 体会收获 影响气候的因素有多种,地球形状、地球运动、海陆分布、地形地势、人类活动等,学生在学习过程中有一定的难度,特别是地球公转,用演示法可以降低难度。 五、当堂达标 反馈补救 1.新疆塔里木盆地气候干燥,而同纬度的北京气候比较湿润,主要影响因素是( ) A.海陆位置 B.地形因素 C.纬度因素 D. 洋流因素 2.我国教师节时,太阳直射在( ) A.赤道 B.北回归线 C.赤道和北回归线之间 D.赤道和南回归线之间 3.太阳直射南回归线时,北半球的节气是 ( ) A.春分 B.夏至 C.秋分 D.冬至 4.热带与北温带的分界线是 ( ) A.赤道 B.回归线 C.南极圈 D.北回归线 C赤道和北回归线之间 D赤道和南回归线之间 5.“一山有四季,十里不同天”反映的是哪种因素对气候的影响( ) A.纬度 B.地球的运动 C.海陆分布 D.地形地势

板书设计 第三节 影响气候的主要因素 1.地球形状与气候 2.地球运动与气候 3.海陆分布与气候 4.地形地势与气候 5.人类活动与气候

教学反思

第四节 世界主要气候类型

教 学 目 标 与 要 求 1.运用世界气候类型分布图说出主要气候类型的分布。运用气温、降水量资料,说出气温与降水量随时间的变化特征。 2.了解亚热带、温带气候类型对应的自然景观。学会看世界气候分布图,并能运用分布图说出亚热带、温带气候类型的分布。会读气温年变化曲线图和降水量逐月分布柱状图,并能根据气候资料图归纳一个地区气候类型的特征。 3.通过创设情境,目标问题化,引导学生独立思考,合作探究,学会运用读图分析法、列表比较法、讨论法、归纳法等理解亚热带、温带气候类型分布和特点的差异,形成关于世界气候的完整的知识体系。 4.通过活动探究,使学生认知科学世界与生活世界的统一,认识到自然界的丰富多彩,学会对自然之美的欣赏。培养学生学科学、用科学、爱科学的探索精神。同时理解世界的普遍联系性,树立正确的气候观。

教学重难点 重点:亚热带、温带主要气候类型的名称、分布地区、分布规律。 难点:亚热带、温带主要气候类型的特征。

教 材 分 析 《世界的气候类型》的第一课时是在学习了热带气候类型的基础上,将亚热带、温带主要气候类型集中在一起学习,对学生学生系统掌握世界主要气候的分布规律、比较同一温度带内各种气候类型的特征差异非常有利,更相当于给教师和学生一个查阅气候类型的“索引”。

学 情 分 析 本次教学对象是初一七班的学生,他们大部分是外来随迁子女,许多孩子小学是民办校就读,有两个随班就读的学生,学生行为习惯没有很好的养成,接触的事物比较少,因此常识性知识储备比较少,此要充分利用学生已有的知识,多抛出符合班级学生知识水平的问题让学生参与到课堂讨论中,达到完成学习目标的效果。

教学资料 导学案 教学媒体 PPT

教学过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 探 究 活 动 一 探 究 活 动 二 和 三 自主总结 学效检测 情感态度 课后探究 板 书 设 计 情境创设: 以自己出游路线为引导,让学生感受到自己飞行路线,看到了许多不同的景物的过程中,发现四个城市的植被不尽相同,展示照片,让我们执叶寻气候(板书)。 先来比较厦门与罗马,这两座城市的植被有什么不同? 1.展示区别,尝试给植被命名。 完成表格第一项。 2阅读气候类型分布图,完成两座城市的查找后,写出气候类型名称。 3.设问如何描述气候特征,引出微课播放《如何描述气候特征》。 探究讨论罗马和厦门的气候特征。 读气候类型分布图,尝试说出两城市不同气候类型的分布特征。 【总结】我们通过4步探究出了两城市植被不同的气候原因,同时也学到了两种气候类型的名称、气候特征和分布特征, 接下来请你根据这种方式完成探究活动二 比较厦门与北京气候差异与共同点。 比较北京与巴黎气候差异与共同点。 阅读课本95页 温带大陆性气候气候,完成导学案 共同探索发现身边的地理知识! 信心满满的回答希望有所收获 学生看图回答问题。 学生讲述 学生抢答 学生自主探究学习,讨论将已有的知识联系起来。 完成导学案内容 小组讨论,中心发言人代表发言 通过合作对比的方式来学习有利于学生更好的掌握知识且能够自己的不足,有利于学生掌握分析位置的方法。 情境创色有利于学生好奇心的建立,让学生树立信心。 先给出基本方法,有利于学生有清晰的技术脉络,也有利于学生自信心的建立,他可以迎刃而解。 让学生动手分析问题的方法来将知识联系起来。 通过学生自主总结概括可以掌握学生现有知识水平,有利于把握学生的最近发展区。 让学生动脑利用已有的知识,口头鼓励学生先自己思考自己的答案。 先让学生回答,有利于学生语言表达能力的发展,同时可以掌握学生的现有知识,便于最近发展区的把握。

教学反思:

主备教师设计思路 授课教师二次备课

教学目标: 1.会区分描述天气和气候的语言,并能正确描述某时的天气状况和某地的气候特征。 2.能识别常用天气符号和看懂简单天气图。 3.能通过简单的天气图,判断某地可能出现的天气情况。 4.能举例说明天气和气候对生产和生活的影响。

教学重点:区分天气和气候 教学难点:学会看天气预报和城市空气质量日报。

教学方法:自主学习 合作探究

课上自学

自学活动: 自主阅读课本 2、根据你所阅读的内容,区分天气和气候。 自学质疑:我的困难(或问题)是: 。

课上研学

自学反馈 1、教师通过教学助手的移动讲台功能拍照上传学生总结的天气和气候的区别。 2、我们可以从哪些途径了解天气情况呢? 3、什么是天气预报? 4、你所知道的常用天气符号都有哪些呢? 二、聚焦问题 如何分析天气状况信息 三、研究分享 探究一:如何判断风力与风向 探究二:阅读课本P68,了解空气质量对人类健康的影响 四、深度构建 完成下列习题

课后拓学

完成学习之友P44—45:1—6题、15题

板书设计:

教学反思:

第二节 气温和降水

【教学目标】

1.了解降水及降水的类型、降水量的观测方法。理解等降水量的含义,掌握阅读 “降水量分布图“的正确方法,并能总结出降水地区分布的规律。

2.通过阅读降水量分布图,能够说出世界降水量的分布规律。

3.通过描述降水与人类生活、生产的关系,感受生活中地理有用,形成学习地理兴趣。通过参与降水季节变化的合作探究活动,培养学生的创新意识和合作意识。

【教学重点、难点】

(一)重点

1.理解降水形成的两个基本条件,掌握降水的三种基本类型。

2.世界降水分布的分布规律。

(二)难点

1.降水形成的两个基本条件。

2.世界降水分布的规律。

【教学方法】

读图分析法 、比较法 探究式教学等

【教学准备】

多媒体、世界降水量分布图、地理填充图册册

【教学过程】

导入新课

播放歌曲:我是一个小水滴,老家在高山,沿着奔流不息的江河到过大海,在白云上俯视广袤的大地,我的旅行很有传奇色彩哦……

同学们,小水滴的经历如此丰富,让我们沿着它的踪迹,一起学习有关降水的知识!

第二节 气温和降水

一、降水

提问:根据我们的日常生活经验,请大家讨论回答下列问题:

(1)大气降水主要有哪些形式?(雨、雪、冰雹等)

(2)最常见到的是什么呢?(降雨)

(3)降水的“水”又是从哪来的呢?(降水中的“水”主要来自海洋、河流、湖泊、土壤中水分的蒸发和植物中水分的蒸腾作用)

承转:降水中的水也就是水汽,那么空气对水汽的容纳是不是无限度的?

小组活动一:模拟大气水汽饱和小实验

活动:各小组准备一块海绵,将水慢慢倒向海绵,发现当水倒到一定程度时海绵就容纳不下了,如果再继续倒,水就会从海绵里流出来。结论是海绵吸水有一定限度,达到一定量时就饱和了。

设问:这与空气对水汽容纳的道理十分相似。那么空气容纳水汽的数量与气温又有什么关系呢?

(出示不同气温时空气的最大水汽容量投影片,让学生观察)

交流:气温越高,饱和空气能容纳水汽量越多。

总结:饱和空气与气温的关系是成正比的。

承转:同学们,假设30℃时的饱和空气温度降至20℃时,会出现什么情况?这种情况会导致什么现象发生呢?

交流:(小组观察并分析30℃时的饱和空气复合投影片和气温降至20℃时饱和空气投影片相比较得出结论)在空气中会出现多余水汽;多余水汽吸附在空气中微小尘埃上,形成微小水滴—云和雾,这微小尘埃就是凝结核。

播放“降水的形成”录像片(通过慢放、停放,让学生观察)

提问:那么微小水滴又是怎样才形成降水的?

交流:微小水滴不断碰撞,体积增大到能够下降到地面,形成雨、雪、雹等降水形式。

小结:由此可见,降水的形成必须满足三个条件:(1)空气饱和时,气温继续降低;(2)有凝结核;(3)水滴增大到能够下降到地面。

承转:那么,降水的类型有哪些呢?

展示降水的主要类型图,请你说出不同降水类型的名称?

1.对流雨:湿润空气受热膨胀上升,变冷凝结产生的降水叫对流雨。

2.地形雨:湿润空气水平运动时,遇到山地,沿山坡“爬升”,温度下降,水汽凝结,在山的迎风坡产生降水叫地形雨。

3.锋面雨:当冷暖空气相遇时,相对较轻的暖空气被“抬升”,遇冷凝结产生的降水叫锋面雨。

提问:根据降水类型形成条件,判断家乡主要属于那种降水类型?

交流:根据各地实际情况回答。

承转:当降水到达地面后,又如何知道降水的多少呢?下面我们继续学习世界降水的分布。

二、世界降水的分布

提问:前面我们学习了等高线和等温线,同学们,把降水量相同的各点连接起来叫做什么?(等降水量线)对,等降水量线图的阅读要领与等高线图、等温线图的阅读要领基本相同。世界降水的空间分布,通常用等降水量线图来表示。

活动:小组读图竞赛,抢答下列问题?

(1)赤道附近地区和两极地区哪里降水多?年降水量各是多少?

交流:赤道附近地区降水多,两极地区降水少;赤道附近地区年降水量在2000毫米以上,两极附近地区降水少,年降水量在200毫米以下。

(2)南、北回归线大陆东岸和西岸,哪里降水多?哪里降水少?

交流:南、北回归线附近,大陆东岸降水较多,西岸降水较少。

(3)温带地区内陆和沿海地区,哪里降水多,哪里降水少?

交流:在温带地区,大陆内部降水较少,沿海地区降水较多。

强调:世界降水量最丰富的地区是乞拉朋齐,最贫乏的地区是阿塔卡马沙漠。

小结:世界降水的分布规律如下:

赤道附近地带降水多;两极地区降水少;南、北回归线两侧,大陆东岸降水多,大陆西岸降水少;在温带,沿海地区降水多,内陆地区降水少。

课堂小结

通过今天的学习,我们学习了降水的类型及降水的形成条件,而且学习了降水量的测量工具和测量过程,以及降水量柱状图的绘制。在此基础上,同学们还要进一步掌握世界年平均降水量的分布,并注意和世界年平均气温综合比较,为我们学习世界气候类型做好准备。

四、板书设计

一、主要降水类型

降水及形成条件

降水类型

降水量的测定

二、世界降水的分布

1、等降水量线

2、降水的分布规律:

①赤道地区降水量多,两极地区降水量少

②中纬度沿海地区降水多,内陆地区降水少

③南、北回归线两侧,大陆东岸降水多,大陆西岸降水少

④山地迎风坡降水多,背风坡降水少

第三节 影响气候的因素

备课时间: 年 月 日 上课时间: 年 月 日

教学 目标 1.能举例分析海陆分布对气候的影响。 2.掌握地球自转和公转对气候的影响。 3.能举例说明地形地势对气候的影响。

重点 地球的形状、海陆分布对气候的影响

难点 二分二四点的时间、直射点及昼夜长短情况

教学方法 读图分析法、合作探究法 教具 课件

教学环节及内容 个性化备课

教 学 流 程 教 学 流 程 一、精彩导入 激活思维 自主学习 发现疑难 1.气候现象的能量主要来自于 。 、 、 、 等都影响着太阳辐射的强弱和变化,对气候的形成产生非常大的影响。 2.地球具有球状的表面,在同一天,南北方不同的地方,正午的太阳高度( 的夹角)往往不同, 也随着发生变化。 3.太阳光线垂直照射的地方, 最大, 最强。 当太阳光线垂直照射赤道时,随着纬度的增高,太阳辐射的强度逐渐 。 4.看P83第一段,纬度相同的地方,在夏季, 气温低 些, 气温高些。在冬季, 气温低些, 气温高些。 5.地轴与公转轨道面成 的固定倾角,使得一年内太阳光线的直射点有规律地在 之间移动,各地正午的太阳高度也随之发生有规律的变化。 6.除了 ,其他地方一年中都有昼夜长短的变化,在南北极圈内,甚至出现极昼和 现象,中纬度地区,表现出明显的四季更替。 7.人们根据各地获得 的多少,以及是否有太阳光线的垂直照射、是否有 现象,将地球表面划分为五带。 8.地形对气候的影响:山的阴坡气温 ;阳坡 ;山的迎风坡降水 ;背风坡降水 。 9.地势对气候的影响:随着地势的增高,气温 ,一般每增高100米,气温下降 。 10.通过改变地面状况,影响局部地区气候:(1)人工造林、修建水库和灌溉工程,可以使当地气温的变化趋于 ; (2)如果任意砍伐森林,则可能使当地气候 。 11.近50年来,人类在生产、生活中排放的 等温室气体使全球气温 ,旱涝等灾害频繁;排放出的氯氟化合物破坏高空的臭氧层,导致地面太阳紫外线辐射 。 12.在城市,中心城区的气温比郊区 ;风速比郊区 , 气流显著,雾和低云增多。 合作探究 魅力精讲 1.纬度相同的地方,一年内,靠海近的地方和距离海洋远的地方,哪里的温差大些,为什么? 2.新疆“早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”的现象是受哪种因素的影响? 四、课堂总结 体会收获 影响气候的因素有多种,地球形状、地球运动、海陆分布、地形地势、人类活动等,学生在学习过程中有一定的难度,特别是地球公转,用演示法可以降低难度。 五、当堂达标 反馈补救 1.新疆塔里木盆地气候干燥,而同纬度的北京气候比较湿润,主要影响因素是( ) A.海陆位置 B.地形因素 C.纬度因素 D. 洋流因素 2.我国教师节时,太阳直射在( ) A.赤道 B.北回归线 C.赤道和北回归线之间 D.赤道和南回归线之间 3.太阳直射南回归线时,北半球的节气是 ( ) A.春分 B.夏至 C.秋分 D.冬至 4.热带与北温带的分界线是 ( ) A.赤道 B.回归线 C.南极圈 D.北回归线 C赤道和北回归线之间 D赤道和南回归线之间 5.“一山有四季,十里不同天”反映的是哪种因素对气候的影响( ) A.纬度 B.地球的运动 C.海陆分布 D.地形地势

板书设计 第三节 影响气候的主要因素 1.地球形状与气候 2.地球运动与气候 3.海陆分布与气候 4.地形地势与气候 5.人类活动与气候

教学反思

第四节 世界主要气候类型

教 学 目 标 与 要 求 1.运用世界气候类型分布图说出主要气候类型的分布。运用气温、降水量资料,说出气温与降水量随时间的变化特征。 2.了解亚热带、温带气候类型对应的自然景观。学会看世界气候分布图,并能运用分布图说出亚热带、温带气候类型的分布。会读气温年变化曲线图和降水量逐月分布柱状图,并能根据气候资料图归纳一个地区气候类型的特征。 3.通过创设情境,目标问题化,引导学生独立思考,合作探究,学会运用读图分析法、列表比较法、讨论法、归纳法等理解亚热带、温带气候类型分布和特点的差异,形成关于世界气候的完整的知识体系。 4.通过活动探究,使学生认知科学世界与生活世界的统一,认识到自然界的丰富多彩,学会对自然之美的欣赏。培养学生学科学、用科学、爱科学的探索精神。同时理解世界的普遍联系性,树立正确的气候观。

教学重难点 重点:亚热带、温带主要气候类型的名称、分布地区、分布规律。 难点:亚热带、温带主要气候类型的特征。

教 材 分 析 《世界的气候类型》的第一课时是在学习了热带气候类型的基础上,将亚热带、温带主要气候类型集中在一起学习,对学生学生系统掌握世界主要气候的分布规律、比较同一温度带内各种气候类型的特征差异非常有利,更相当于给教师和学生一个查阅气候类型的“索引”。

学 情 分 析 本次教学对象是初一七班的学生,他们大部分是外来随迁子女,许多孩子小学是民办校就读,有两个随班就读的学生,学生行为习惯没有很好的养成,接触的事物比较少,因此常识性知识储备比较少,此要充分利用学生已有的知识,多抛出符合班级学生知识水平的问题让学生参与到课堂讨论中,达到完成学习目标的效果。

教学资料 导学案 教学媒体 PPT

教学过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 探 究 活 动 一 探 究 活 动 二 和 三 自主总结 学效检测 情感态度 课后探究 板 书 设 计 情境创设: 以自己出游路线为引导,让学生感受到自己飞行路线,看到了许多不同的景物的过程中,发现四个城市的植被不尽相同,展示照片,让我们执叶寻气候(板书)。 先来比较厦门与罗马,这两座城市的植被有什么不同? 1.展示区别,尝试给植被命名。 完成表格第一项。 2阅读气候类型分布图,完成两座城市的查找后,写出气候类型名称。 3.设问如何描述气候特征,引出微课播放《如何描述气候特征》。 探究讨论罗马和厦门的气候特征。 读气候类型分布图,尝试说出两城市不同气候类型的分布特征。 【总结】我们通过4步探究出了两城市植被不同的气候原因,同时也学到了两种气候类型的名称、气候特征和分布特征, 接下来请你根据这种方式完成探究活动二 比较厦门与北京气候差异与共同点。 比较北京与巴黎气候差异与共同点。 阅读课本95页 温带大陆性气候气候,完成导学案 共同探索发现身边的地理知识! 信心满满的回答希望有所收获 学生看图回答问题。 学生讲述 学生抢答 学生自主探究学习,讨论将已有的知识联系起来。 完成导学案内容 小组讨论,中心发言人代表发言 通过合作对比的方式来学习有利于学生更好的掌握知识且能够自己的不足,有利于学生掌握分析位置的方法。 情境创色有利于学生好奇心的建立,让学生树立信心。 先给出基本方法,有利于学生有清晰的技术脉络,也有利于学生自信心的建立,他可以迎刃而解。 让学生动手分析问题的方法来将知识联系起来。 通过学生自主总结概括可以掌握学生现有知识水平,有利于把握学生的最近发展区。 让学生动脑利用已有的知识,口头鼓励学生先自己思考自己的答案。 先让学生回答,有利于学生语言表达能力的发展,同时可以掌握学生的现有知识,便于最近发展区的把握。

教学反思: