中国古代史第四单元中华文明的繁荣 隋唐时期课件(共48张PPT)-2024届高三统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 中国古代史第四单元中华文明的繁荣 隋唐时期课件(共48张PPT)-2024届高三统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 48.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-28 15:34:56 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第四单元 中华文明的繁荣

隋唐时期

(581年-907年)

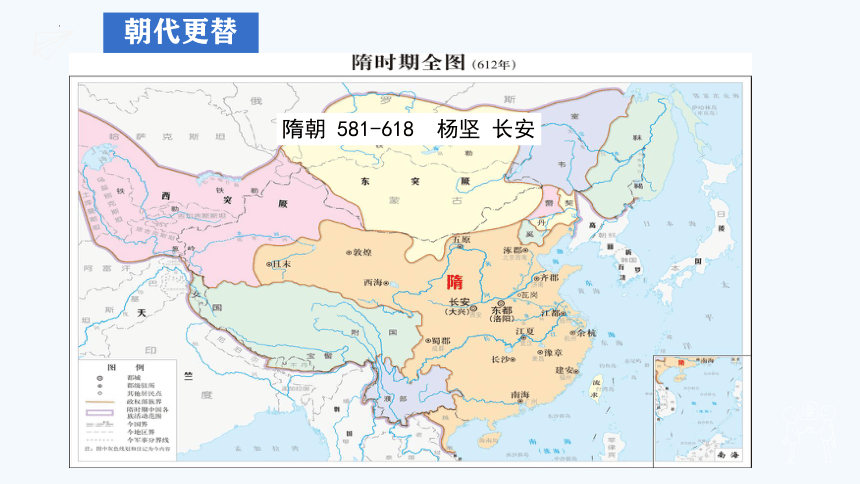

朝代更替

隋朝 581-618 杨坚 长安

唐朝 618-907 李渊 长安

朝代更替

总体特征: 国家统一, 政局相对稳定,农耕时代的政治制度走向成熟;封建经济继续发展;封建社会显现繁荣景象。

政治上:国家统一,社会安定,出现了“贞观之治”“开元盛世”的局面;实行三省六部制、科举制,封建专制主义中央集权制度日趋完善;唐后期藩镇割据局面削弱了中央集权。

经济上:均田制和租庸调制的实施,推动了农业、手工业和商业出现全面兴盛的局面;重要工商业城市遍布南北,长安和洛阳成为国际性大都市,市坊制度盛行;安史之乱后,全国经济重心开始南移;对外贸易海陆并举,瓷器开始大量出口。

民族关系上:中央王朝统治者推行较为开明的民族政策,加强了对边疆地区的管辖,促进了少数民族的封建化和边疆的开发,使统一多民族国家得到进一步发展。

对外关系上:唐朝对外交通发达,政府对外政策开明,中外交流频繁,推动了“中华文化圈”总体格局的形成。

文化上:全面繁荣,兼收并蓄(广泛吸收外来先进文化成果),世界领先,影响深远(“中华文化圈”总体格局形成)。

阶段特征

考情分析

隋唐史的复习需要注意:(1)政治上,突出专制主义中央集权的演变,既有三省六部制强化皇权,又有藩镇林立对中央集权的削弱。科举制同样是考察重点,特别是科举制带来的社会影响,例如阶层流动,社会公平。(2)经济上,从均田制实施到瓦解,土地兼并加剧的同时,个体农耕的形态日益稳固。经济重心南移也是考察重点,南方经济的发展的同时,带动了文化发展。(3)文化上,这一时期儒释道三教并行,三教地位有微妙的变化。同时三教融合,取长补短,适应时代需求。盛唐开放包容,积极进取的气象也是高考的着眼点之一。

一、隋唐时期政治

(一)隋朝的兴亡

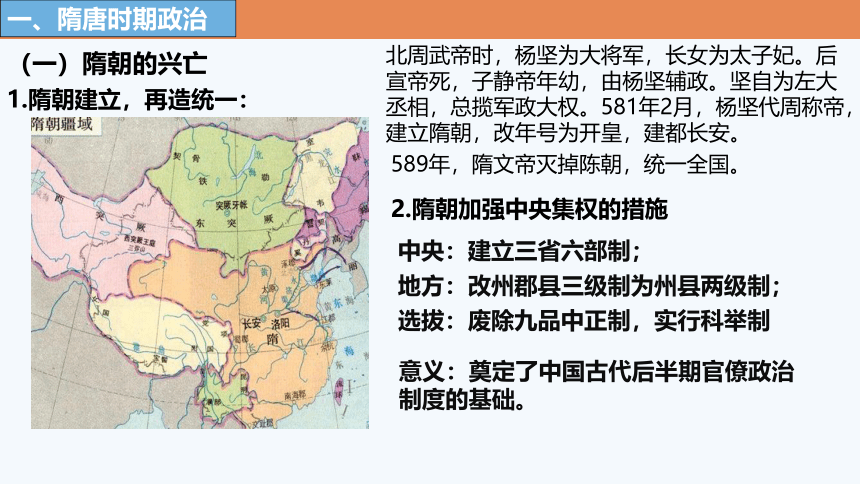

1.隋朝建立,再造统一:

北周武帝时,杨坚为大将军,长女为太子妃。后宣帝死,子静帝年幼,由杨坚辅政。坚自为左大丞相,总揽军政大权。581年2月,杨坚代周称帝,建立隋朝,改年号为开皇,建都长安。

589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。

中央:建立三省六部制;

地方:改州郡县三级制为州县两级制;

选拔:废除九品中正制,实行科举制

2.隋朝加强中央集权的措施

意义:奠定了中国古代后半期官僚政治制度的基础。

(二)唐朝的兴亡:

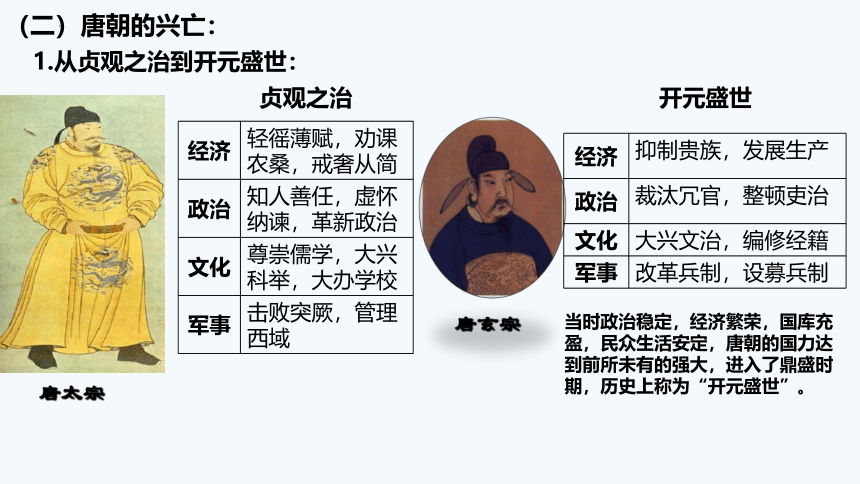

1.从贞观之治到开元盛世:

贞观之治

唐太宗

经济 轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简

政治 知人善任,虚怀纳谏,革新政治

文化 尊崇儒学,大兴科举,大办学校

军事 击败突厥,管理西域

开元盛世

唐玄宗

经济 抑制贵族,发展生产

政治 裁汰冗官,整顿吏治

文化 大兴文治,编修经籍

军事 改革兵制,设募兵制

当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

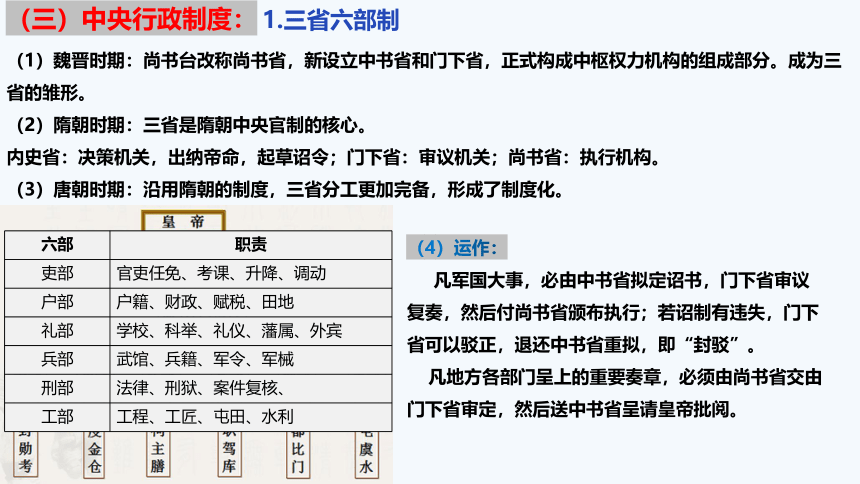

(三)中央行政制度:

1.三省六部制

(1)魏晋时期:尚书台改称尚书省,新设立中书省和门下省,正式构成中枢权力机构的组成部分。成为三省的雏形。

(2)隋朝时期:三省是隋朝中央官制的核心。

内史省:决策机关,出纳帝命,起草诏令;门下省:审议机关;尚书省:执行机构。

(3)唐朝时期:沿用隋朝的制度,三省分工更加完备,形成了制度化。

(4)运作:

凡军国大事,必由中书省拟定诏书,门下省审议复奏,然后付尚书省颁布执行;若诏制有违失,门下省可以驳正,退还中书省重拟,即“封驳”。

凡地方各部门呈上的重要奏章,必须由尚书省交由门下省审定,然后送中书省呈请皇帝批阅。

六部 职责

吏部 官吏任免、考课、升降、调动

户部 户籍、财政、赋税、田地

礼部 学校、科举、礼仪、藩属、外宾

兵部 武馆、兵籍、军令、军械

刑部 法律、刑狱、案件复核、

工部 工程、工匠、屯田、水利

六 部

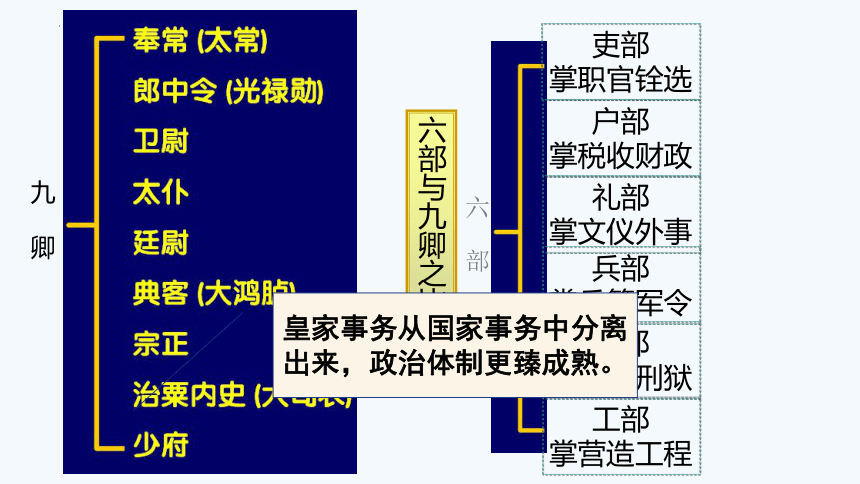

九 卿

吏部

掌职官铨选

户部

掌税收财政

礼部

掌文仪外事

兵部

掌兵籍军令

刑部

掌司法刑狱

工部

掌营造工程

六部与九卿之比较

皇家事务从国家事务中分离出来,政治体制更臻成熟。

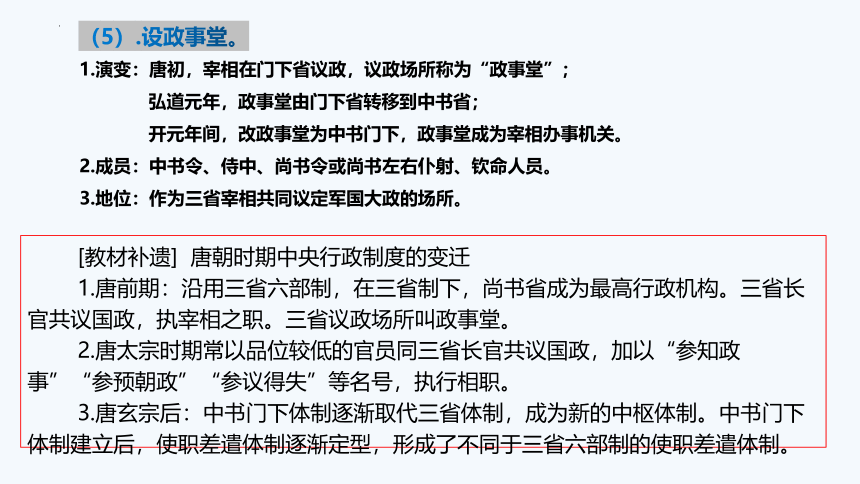

(5).设政事堂。

1.演变:唐初,宰相在门下省议政,议政场所称为“政事堂”;

弘道元年,政事堂由门下省转移到中书省;

开元年间,改政事堂为中书门下,政事堂成为宰相办事机关。

2.成员:中书令、侍中、尚书令或尚书左右仆射、钦命人员。

3.地位:作为三省宰相共同议定军国大政的场所。

[教材补遗] 唐朝时期中央行政制度的变迁

1.唐前期:沿用三省六部制,在三省制下,尚书省成为最高行政机构。三省长官共议国政,执宰相之职。三省议政场所叫政事堂。

2.唐太宗时期常以品位较低的官员同三省长官共议国政,加以“参知政事”“参预朝政”“参议得失”等名号,执行相职。

3.唐玄宗后:中书门下体制逐渐取代三省体制,成为新的中枢体制。中书门下体制建立后,使职差遣体制逐渐定型,形成了不同于三省六部制的使职差遣体制。

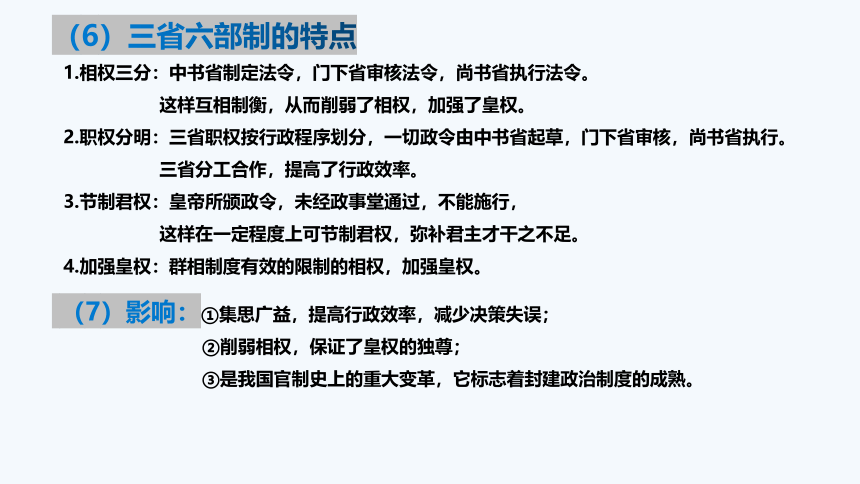

(6)三省六部制的特点

1.相权三分:中书省制定法令,门下省审核法令,尚书省执行法令。

这样互相制衡,从而削弱了相权,加强了皇权。

2.职权分明:三省职权按行政程序划分,一切政令由中书省起草,门下省审核,尚书省执行。

三省分工合作,提高了行政效率。

3.节制君权:皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行,

这样在一定程度上可节制君权,弥补君主才干之不足。

4.加强皇权:群相制度有效的限制的相权,加强皇权。

(7)影响:①集思广益,提高行政效率,减少决策失误;

②削弱相权,保证了皇权的独尊;

③是我国官制史上的重大变革,它标志着封建政治制度的成熟。

汉唐以来中枢权力体系的演变特点

1.皇帝通过不断抑制、侵夺相权来加强皇权。宰相制度沿着相权的步步削弱,君权的逐渐强化这根主线发展演变。

2.内朝官向外朝官转化。内朝在牵制、架空外朝的同时,久而久之逐步发展为制度化、合法化的外朝中央机构。

3.宰相职位的设置由实位转向虚位。由实位到虚位反应的是宰相权限及权威的下降,宰相不在专职是对相权的限制压缩。

4.宰相权力不断分化。宰相既实行分权,在同一机构中,往往设置几个宰相职位,又注重事权的相对集中,弥补分权效率低下的弊端。

探究:

⑴隋唐的三省分权与近代西方的分权与制衡原则相比,二者有何相同之处?

①都实行分权;

②权力相互牵制和监督;

③都有积极作用。

⑵那它们的这种分权本质相同吗?为什么?

不同。中国是加强君主专制,是君主专制的产物;

西方是防止专制,保障民主。是近代民主政治的产物。

1.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·26)武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是( )A.扩大中书、门下二省的职权

B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制

D.强化宰相参政议政职能

C

2.选官制度:

(1)含义:

科举制采用分科考试的方式选拔官员。是中国古代最为健全的文官制度,始创于隋,确立于唐,完备于宋,兴盛于明清两代。

(2)形成标志:隋炀帝设立进士科,科举制形成。

(3)原因:

①中央政府的统治需要(削弱士族势力,加强中央集权)

②庶族地主的政治诉求(庶族地主势力加强,要求分享政治权利)

③封建社会发展的趋势(社会经济的发展促进教育事业的普及,入仕风气高涨)

(4)目的:巩固统治,吸收庶族地主参政,限制士族地主在政治上的特权;加强对地方的控制,打破士族对选官用人的垄断。

(5)唐代的科举:

①概况:唐太宗时以进士科明经科为主;

武则天时增加取士人数,设武举和殿试;

唐玄宗时任用高官主持科举考试,提高科考地位。

②特点:吏部授官、进士特盛。

沿用

(历朝)

北宋——王安石变法,改革科举制

明朝——八股取士

废除

(清末)

戊戌变法——废除八股取士

新政——废除科举制(1905年)

(6)后代的科举:

(7)特点:

①报考方式的相对开放性和公开性; 士人可以自由投考,不需要官员察举,不需要中正官评定,扩大了人才选拔的范围,体现政权的开放性,社会下层可向上层流动。但有科举资格限制,如初期商人、犯人子不得报考。

②录取标准的相对客观性和公平性; 以考试成绩确定入仕资格。但唐代进士及第,只是取得了做官的资格,还得通过吏部选官考试。

③重视才学。

④不再以家世名望为选官标准,而是通过考试选拔官员;

⑤把选拔官吏的权力从地方士族地主手中收归中央。(加强皇权)

唐代科举制

报名不看门第

以考试来选拔

促进社会阶层的流动

扩大统治的社会基础

体现了公平公正原则

提高官员的文化素质

提升社会的文化水平

考察诗赋词章

中央政府组织

打破世家大族垄断

平民子弟也有机会

由地方品评举荐转向中央政府选拔

有利于加强中央集权

促进了唐代诗歌繁荣

(8)科举制的影响

积极

影响

起到了抑制门阀士族的作用

扩大了官吏来源和封建统治基础

提高了官员的文化素质

加强了中央集权,有利于政局的稳定

推动了隋唐文化教育事业的发展,同时对西方近代文官

制度形成有重要影响。

公平

公正

消极

影响

●科举制维护了封建社会,是造成中国封建社会长于他国的因素之一;

●它禁锢束缚了知识分子的创造性,致力于四书五经,脱离了实际;阻碍科学进步

●最严重的是阻碍了知识分子放眼看世界,不利于培养创新人才,是造成中国落后于西方的文化因素。

(四)地方行政制度:

1.隋唐时期的行政区划:由“州县制”两级制到“道、州、县”三级制

(1)隋朝和唐前期的州县制

1.隋文帝时,废除州郡县,实行以州领县的二级行政制度;

2.隋炀帝时改州为郡。郡县的分布:主要在黄河流和江淮地区,江淮地区郡的设置明显增多。

3.唐朝前期继承隋制,实行州县二级制。唐初因安置归附的将帅和疆域扩大新设置了不少州县,州县的数量比隋代多。

(2)唐后期的道、州、县三级制

①道的设立

贞观十三年(639),分天下为关内、河南、河东、河北、山南、陇右、淮南、江南、剑南、岭南十道,时派黜陟使或观风俗使分巡各道,但十道只是依山河形势划分,并非行政区域。

开元二十一年(733年),唐玄宗将山南、淮南、江南、剑南、岭南均各分为东西二道,因而共有十五道。

②道的职能:

置采访使,监察涉及政事处理和官员任免,采访使、观察使逐渐成为常驻的地方长官,道逐渐向州的上一级政区转化。

“每道置采访使监察非法,如汉刺史之职。”

——《旧唐书·地理志》

唐代出现与州平级的地方行政单位——府,有特殊地位的州和边地行政机构改为府。

2.唐代加强中央集权:

前期中央集权强化:

(1)地方权力归六部;

(2)完善科举制,官吏任免权在中央;

(3)地方实行道州县制。

后期中央集权削弱:

(1)节度使的权重提高;

(2)藩镇割据局面形成。

3.节度使的形成:

唐玄宗为了巩固边防,在边境设置“藩镇”,长官为“节度使”。掌管一个地区的军政(自募军队)、民政(任免官吏)、财政(控制税收),逐渐发展为割据势力。

4.安史之乱后

⑴.原因:唐玄宗统治后期不理朝政,宠爱杨贵妃,重用奸臣李林甫、杨国忠;藩镇势力强大,安禄山反叛唐朝。

⑵.时间:755——763年

⑶.影响:极大破坏了经济,使唐朝由盛转衰。

唐朝中期,土地兼并严重,国家手中已经没有土地可以分给农民耕种,均田制遭到破坏,均田农民不再负担“自备粮食和武器戍守边疆”的义务,府兵制遭到破坏,为了加强边疆地区的防务,于是朝廷赋予镇守边疆的大将自己招募兵力的权力,并在边疆地区建立藩镇,藩镇的长官称节度使。这样就打破了长期以来将兵不识的局面,将兵相识,将兵一体,为地方割据埋下了隐患。

①北方的农业生产遭到极大破坏,洛阳周围几百里内,不少州县成了废墟。

②中央集权大大削弱。参加平叛的唐军将领拥兵自重,叛军降将也各霸一方,不服朝廷管辖。

③边防空虚。唐朝调边防军主力到内地平叛,留下老弱残兵。周边少数民族政权,趁机进扰,唐朝边疆地区不时告急。

④北方人口的南移,他们对江南经济的进一步开发起了一定作用。

①概括:至9世纪初,全国藩镇达40余个,他们互相攻伐,或联合对抗中央。

②割据特点:

A、节度使自行委派官吏

B、不向中央交税

C、军队不听中央调动

D、节度使职位穿子或部将

③割据影响:

藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年,藩镇之间、藩镇与中央之间不断争战,严重削弱了唐朝统治,给人民带来了深重灾难。

5.藩镇割据

(五)监察制度:(了解)

1.隋朝:御史台。

2.唐朝:

(1)御史台:在隋朝基础上,在御史台下设三院:

台院:纠察百僚,弹劾不法;

殿院:纠察朝会典礼失仪等;

察院:监察地方官吏和尚书省六部。

(2)谏官制度。

①沿革:先秦设立;魏晋初具规模;唐朝成熟。

②权力:一是言谏之权,谏官可以随宰相入阁议事,参与决策权,同时也可以独立向皇帝进言; 二是封驳之权,如门下省接到中书省诏书后其要进行复议,若有不同意见,可送回要求重新拟定。

监察御史。对地方官的监察,同时还要监察中央的六部官员。

察院

殿中侍御史。对百官在宫内违法或失礼的行为或言论进行监察。

殿院

侍御史。对中央官进行监察和纠弹,并且参与疑难案件的审理。

台院

长官:御史大夫

副官:御史中丞

御史台

兵役制度:府兵制的崩溃,募兵制的推行(新教材)

①均田制的破坏(根本原因)

②兵士逃亡较多;

③府兵地位下降

武则天时衰落,开元年间府兵制崩溃。

(1)原因

(2)过程

(3)唐玄宗时实行募兵制

府兵制和募兵制的比较

区别 府兵制 募兵制

士兵性质 兵农合一 职业士兵

器粮来源 士兵自备 国家供给

兵将关系 兵将分离 隶属关系

影响 农民负担沉重加强集权 农民负担减轻

军阀割据

“自古帝王虽平定中夏,不能服戎狄,朕才不逮古人,而成功过之,自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

——《资治通鉴》

民族政策:

①武力征讨:东突厥、西突厥

②设羁縻府州:东突厥

③册封: 天可汗、各族首领子嗣

④设置机构: 安西都护府

⑤和亲: 吐蕃

历史意义:

促进少数民族的发展,加强边疆地区的管辖和开发,推动民族融合和统一多民族国家发展。

民族关系:(新教材)

⑴设立专门机构:设鸿胪寺,作为接待各国使者的官方机构;

⑵鼓励外国商人到中国贸易等,长安成为世界性大都会;

⑶外来宗教传入:佛教等多种宗教西来与玄奘西游;

B、友好交流(表现)

C、兼收并蓄(影响)

(1)唐文化对周边国家产生了强大的辐射作用,促进了亚洲各国的文明进步。

(2)大大增强了中外经济、文化的交流,为中国文化增添了多元的色彩。

对外关系:(新教材)

A、外交思想:

对中外交往采取积极友好的态度;

对中外文化采取开放的政策;

对外来文化采取兼收并蓄的方针;

(一).农业:

①水利工程:隋朝开通大运河;筒车:水力灌溉;

②生产技术:曲辕犁出现,标志中国传统步犁基本定型,犁

耕技术的成熟;

③土地制度:隋朝和唐朝前期推行均田制。

④赋税制度:前期是(均田制)租庸调制,中期以后实行两税法。

⑤江南地区的进一步发展:

1.原因:安史之乱后,北方战乱,人口南移;

2.影响:经济重心南移进一步加速。

二、隋唐时期经济

(二)土地及赋税制度——1.均 田 制

政府将土地分配给农民

产生大量的自耕小农

提供财源

提供兵源

维持安定

租庸调制

府兵制

均田制、租庸调制

均田制——封建社会土地国有制:始于北魏,隋唐沿用,止于唐朝中期,正处于我国封建社会的繁荣时期。它最大的作用是通过国家保证了农民的土地,从而促使生产的发展。(前提:国家掌握大量无主荒地)

租庸调制——建立在均田制基础上的赋税制度隋朝沿用北魏的租调制,开始纳绢或布役(50岁)——“庸”。唐朝在隋的基础上,实行租庸调制。

租庸调制——租税形式由劳役地租发展实物地租

影响:

①保证了农业生产时间;

②减轻了农民的赋役负担;

③增加了政府的财政收入。

均田并不是把所有土地收归国有,然后再按人口分配

均田制不触动原有的土地占有关系,仅是把政府所有和无主荒地进行分配,土地集中的现象依然大量存在;

各地人、地匹配并不均衡,地狭人稠或地广人稀是常态,因此在实际执行过程中会有差异;

与前代相比,唐代均田制下,土地买卖的限制进一步放松。

足额授田的年龄

时 间 为丁年龄

北 魏 15-70岁

隋开皇二年 18-59岁

唐武德七年 21-59岁

唐广德元年 25-55岁

土地不够

2.两税法:

(1)背景:

唐中期以后,土地兼并严重;均田制遭破坏,租庸调制难以维持;国家财政紧张。

(2)实行:

780年,唐德宗接受杨炎建议,实行两税法。

课税主体 在居住地纳税,不分主户、客户

课税标准 按土地和资产多寡来交纳

纳税物品 实物+钱币

纳税种类 取消租庸调,取消杂税,地税、户税合并

纳税期限 每年两次,夏季和秋季

两税法的主要内容

增加税源,增加收入

减轻负担,缓和矛盾

促进商品经济发展

简化税种,抑制贪腐

因此得名“两税法”

此后政府不再强调控制土地,转而清查土地,以地征税;

按资收税、收取货币成为此后一千年中赋税变化的主流;

特征:不再按丁征税,改为按资产和田亩征税

①简化税收名目,有利于经济的恢复和发展。

②废除租庸调制以身丁为本的征税标准,改以财产多寡为准,减轻了国家对农民的人身控制,有利于人口流动。

③拓展社会发展空间,保证了国家正常的财政来源。

④两税法以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展。

(三).手工业:

(1)制瓷业:

①成为独立生产部门;

②出现了唐三彩(陶制品),越窑青瓷(秘色瓷)、邢窑白瓷等,形成南青北白两大系统;

唐朝首创釉下彩绘工艺;

③中国瓷器技术成熟,开始大量外销瓷器取代丝绸成为对外贸易的代表。

(2)纺织业:

①唐中期后,官营纺织精相当大规模;

②私营纺织作坊兴起;

③唐朝丝织技术高超,还吸收了波斯的织法和图案风格;

④已有工匠在官营手工作坊内定期服役的制度。

(四).商业:

(1)城市繁荣:长安、洛阳、扬州等成为闻名中外的大都会,商业繁荣;

(2)市场发展:①唐长安城设有东、西二市,官府对商业进行控制,②发展:唐代的“草市”逐渐演变成为相对集中的地方商业中心,夜市比较繁荣。③特点:县治以上的城市在特定的区域设立市;市与坊严格分离;官府设立市令或者市长,对市场交易进行严格的管理,按时开市和闭市。

(3)商业服务机构发展:柜坊和飞钱相继问世;(柜坊—银行的雏形)

(4)对外贸易:陆上、海上丝绸之路呈现空前繁荣的景象;广州成为对外贸易港口,设市舶使。

(5)农产品商品化程度提高。茶叶市场广泛,唐朝开始征收茶税。

(6)出现商业都会:北方长安、洛阳最为繁盛;南方有“扬一益二”之称。

扬州的富庶:“今天下以江淮为国命”,扬州就是江淮的中心。江淮是继黄河中下游地区之后形成的富庶农业地区,当地上供的漕粮大都集中到扬州才上运至长安,就是从长江以南远逾五岭运往长安的漕粮也都要经过扬州城下,从而更增加由扬州运出漕粮的数量。

(五).大兴土木,修建运河:

(1)大运河的修建:

隋炀帝于605年至610年开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭。

(2)特点:规模大、集中性。

(3)影响:

有利于经济发展;有利于国家统一;大大促进了我国南北经济的交流,促进了中原与南北方少数民族之间的文化交流。

滥用民力、激化阶级矛盾。

(六)江南地区的进一步开发

1.时间:中唐以后

2.原因:

(1)安史之乱,北方由于战乱,经济受到破坏;

(2)江南地区相对比较稳定,促进经济发展;

(3)北人南迁加快江南地区的开发。

3.表现:

(1)水利事业发达,江南粮食产量超过北方;

(2)南方的纺织业超过北方,吴越成为纺织中心;

(3)江南的茶叶生产显著发展;

(4)唐后期长江流域的商业活跃。

4.影响:

(1)对城市交通贸易的影响:推动南方沿海沿江城市的发展,促进海上贸易的发展

(2)对人口分布的影响:北民南迁促进了南方人口的增加和民族融合

(3)对人才教育的影响:经济重心南移促进文化重心南移,促进南方文化教育事业的发展

(4)对生态环境影响:江南的过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响了经济的可持续发展

地区 时代 陕西 河南 山西 河北 甘肃 四川 江苏 安徽 浙江 江西 福建 湖北 湖南 云南

汉代 18 19 4 5 1 — 1 1 4 1 — — 1 1

唐代 32 11 32 24 5 15 18 12 44 20 29 4 7 1

中国古代各地治水次数

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·26)唐宋时期,江南经济迅猛发展,南宋时全国经济重心已移至江南。促成这一转变的主要动力之一是( ) A.坊市制度瓦解 B.土地集中加剧

C.农业技术进步 D.海外贸易拓展

3.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·26)北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )A.国家统一使南茶开始北运 B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升 D.南方经济水平已超越北方

C

C

(七)经济政策

1.西汉至唐,商人应入市籍,一入市籍则不得为官。

2.中唐以来,重农抑商政策松动。朝廷鼓励海外贸易以及官商分利政策的实行,使商人地位得以提高。

唐都长安

唐代及之前的城市有何特点?

1.城市的职能主要是政治中心、军事重镇,商业贸易规模不大;但经济功能不断增强

2.市坊分离;商业活动受到地域限制和时间限制;城市布局实行整齐划一的坊市制

3.工商业活动被限制在固定的范围“市”之内,在时间上也受到限制

4.商业交易受到官府的直接控制

5.唐代商业都市有所发展。

1. 思想:三教并行,佛道挑战儒学正统,韩愈提出复兴儒学;

2. 科技:①雕版印刷术:《金刚经》(最早的雕版印刷品)

②唐末火药开始用于军事; ③造纸术由阿拉伯人外传;

3.书法绘画:①楷书步入盛世(欧阳询、颜真卿、柳公权),行书,草书(怀素,张旭); ②绘画理论成熟。题材多样(山水、人、 宗教),名家辈出。(展子虔(隋)《游春图》、阎立本《步辇图》、吴道子《送子天王图》)。)

4.医学:药王——孙思邈《千金方》

5.戏曲:唐代宫廷中设有“梨园”

三 思想文化:文学艺术领域全面繁荣,世界领先

1)、唐诗繁荣的历史条件:

①政治:国家的统一,社会的稳定,为诗歌的发展准备了社会前提条件;科举制以诗赋取士的推动;

②经济:经济的繁荣的发展,国力的强盛;

③文化:民族融合、南北、中外的文化交流也提供了深厚的文化基础;

④其他因素:开明兼容的政治及文化政策和科举“以诗取士”,不仅使文人思想开放、活跃,也直接刺激了诗歌创作的迅猛发展。

6、唐代的文学:

2)唐代传奇:

(1)社会背景:①唐代城市发展,城市文化繁荣

②宣传佛教思想,出现了变文

(2)传奇特点:①故事虚构

②以言情为特色(生动的故事情节)

(3)意义: ①标志着中国小说渐趋成熟

②对后世小说、戏曲的发展产生了重大影响

出现平民化的发展趋势。

(1)魏晋南北朝时期,儒学的地位只是受到佛教、道教的冲击,其统治地位发生动摇,但并未失去。

(2)隋唐时期,出现了佛、道、儒三教合流的局面,“三教合一”的主张并不是要求“三教”合为

“一教”,而是主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

唐代的思想:推崇“三教合一”

尽管儒学不再独尊,但仍是支配唐王朝的主要意识形态。

⑴宗法社会是中国的国情,历代帝王要想安邦治国,就得依靠儒家的治道和宗旨来正君臣,定名分,化民成俗,维持封建统治秩序,因而儒学是中国封建社会制度的思想支柱,儒家的正宗地位不可动摇。

唐代提倡道教,纯属出于政治目的,唐朝统治者自称为老子的后代,实际是为了自高门第。提倡佛教是因为自东汉以来,佛教在我国已有了广泛的社会基础,在人们的社会生活、政治生活中已成为不可缺少的精神支柱,并形成了一股传统势力。同时,提倡佛教可以便于统治者对人民的管理,要安于现状,来世有好报。但是,唐代统治者在三教中更尊崇儒学。例如唐朝创建不久,高祖就命在太学中立周公、孔子庙,以提高儒家的地位。太宗尊孔子为“先圣”、“宣父”,立孔子庙堂于国学,并大征名儒为学官。唐玄宗时则进一步追谥孔子为“文宣王”,被王者服,南向坐。孔子的地位被抬到了一个历史的新高度。

——摘编自邢新宝《唐代儒学地位究竟如何?》,《中学历史教学》2014年第10期

从三教相互关系而言,儒家地位也最为巩固。

大唐帝王对佛、道的不同态度除了个人感情上的亲疏好恶之外,更重要的是政治和经济利益,特别是与宫廷斗争有直接关系。李唐王朝建立后,为了抬高李姓的地位,高祖李渊和太宗李世民都采取了“兴道抑佛”的政策,明确表示要对道教优先考虑。武天要“变唐为周”当女皇,夺取李姓的政权,便反其道而行之,针锋相对地采取了“兴佛抑道”的政策,大力利用佛教。后来唐中宗复位,又想“兴道抑佛”,而韦氏干政,则仍然坚持兴佛。唐玄宗时期又崇尚道教抑制佛教。至于唐武宗时则是由于经济利益的矛盾,再加上宫廷内部的王权斗争与佛教发生牵连,社会上流传着有“黑衣天子”将要得位的说法,因而促使武宗采取了大规模的灭佛措施。由此不难看出,三教的斗争主要是佛道之争,儒家是二者争取的对象,所以儒家地位最为巩固。

——摘编自邢新宝《唐代儒学地位究竟如何?》,《中学历史教学》2014年第10期

4.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·26)唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为( ) A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判 B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用 D.朝代更替影响艺术评判标准

C

5.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·26)唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出( )A.书写结构的严整性 B.书写气象的灵动性

C.书写笔画的繁杂性 D.书写技法的内敛性

B

五、重点考向

(一)由重血缘门第到能公平、客观的古代选官制度

阶段 先秦时期 秦汉魏晋时期 隋唐时期

选官制度 世卿世禄制 军功爵制、察举制、九品中正制 科举制

依据 世袭 才能、品德到门第 考试成绩

特点 下层人士一般没有参政机会 体现封闭的特征,以官举士,百姓不得参与 给中下层地主提供了机会

趋势 (1)选官标准由世家门第逐渐发展到才学,选拔方式由推选逐渐发展到公开考试(2)人才选拔逐步趋向制度化,形式日益严密,体现相对公平、公开、客观的原则(3)科举制度在早期积极作用是主要的,后期随着考试内容和方式的僵化,其消极作用日益明显 1.对古代选官制度的认识

2.科举制与社会流动性——科举制促进社会流动

(1)“上升”流动和“下降”流动:科举制的实施,造成了社会阶层之间流动的可能性,而社会的流动性通常被视为社会开放程度的标志之一。科举制度的积极意义,不仅在于它所促成的“上升”型流动,也在于其“下降”流动。上升,使得少数脱颖而出的下层士人得以参政,“下降”流动,则使得居官位者得不到世代承袭的保障。在宋代科举制下所造成的,是一个多达百万人的读书阶层;而通过考试录取的绝对人数则相对稳定,因此实际录取比例呈现下降趋势。

(2)社会流动为社会发展注入新活力:经常性的竞争压力,无疑给当时的社会发展注入了活力。它一方面激励士人奋勇向上,同时也促进社会角色的选择更加趋于多样化;另一方面也使得士人们更加关心自身命运。一般说来,科举落第者们更加贴近下层民众,或聚徒讲学、或影响公共事务、或成为乡里的文化的普及者和基层社会活动的组织者。

(二)儒家思想对中国古代法律的影响所谓法律的儒家化,是指以儒家思想作为立法、法律,以及司法实践中定罪、量刑的指导思想和基本原则。儒家伦理道德获得法律上的效力和权威。 1.儒家法律指导思想确立。汉代以后礼法结合、德刑并用成为统治者制定法律的理论依据与主流法律思想。 2.确立了法律的一些基本原则。一些儒家思想的精义注入法律中升华为封建法律的基本原则,主要有“八议”制度、“官当”制度、准五服以制罪以及“重罪十条”等。还创制了上请原则、恤刑原则等刑罚适用原则。 3.逐渐形成一系列符合儒家思想的具体法律观点。如“亲亲得相首匿”“以功覆过”等。

【提示】八议”制度,是八类权贵人物犯罪以后,“大罪必议,小罪必赦”,享受特殊优待,司法机关不得擅做处理的制度。“八议”为:一议亲,二议故,三议贤,四议能,五议功,六议贵,七议勤,八议宾。《周礼》说“礼不下庶人,刑不上大夫”,这是说在统治阶级内用“礼”,统治人民之道用“刑”。对统治阶级用礼,对平民阶层用法,说明礼法并未一视同仁“官当”制度是允许官吏以官爵折抵罪刑的一种特权制度,最初始于西晋。《晋律》在沿用“八议”制度的同时规定,有官职的人犯罪,可以“除名”或“免官”的处分折抵三年有期徒刑。五服指的是五种丧服,在中国古代社会,以丧服来表示亲属之间血缘关系的远近以及尊卑关系。五服制罪原文是“准五服以制罪”,就是按照五服所表示的亲属关系远近及尊卑,来作为定罪量刑的依据。上请原则,官贵犯罪可以请示皇帝给予优待。恤刑原则,对老幼妇女以优待。亲亲得相首匿原则,具体指汉代法律所规定的直系三代血亲之间和夫妻之间,除犯谋反,大逆以外的罪行,有罪可以相互包庇隐瞒,不向官府告发;对于亲属之间容隐犯罪的行为,法律也不追究其刑事责任。这种亲属之间隐匿犯罪不负刑事责任的原则,来源于孔子宣扬的“父为子隐,子为父隐,直在其中矣”。

小结

隋唐时期

政治制度完善

三省六部制

科举制

政治

经济

农业:曲辕犁筒车

手工业:丝织业、制瓷业

商业:大运河、都市贸易、柜坊和飞钱、

对外贸易:瓷器和港口

文化

思想:三教合一、复兴儒学

文学艺术:唐诗、书法、绘画

盛世局面出现

唐太宗和贞观之治

地方割据的形成

藩镇割据

科学:雕版印刷术、火药

第四单元 中华文明的繁荣

隋唐时期

(581年-907年)

朝代更替

隋朝 581-618 杨坚 长安

唐朝 618-907 李渊 长安

朝代更替

总体特征: 国家统一, 政局相对稳定,农耕时代的政治制度走向成熟;封建经济继续发展;封建社会显现繁荣景象。

政治上:国家统一,社会安定,出现了“贞观之治”“开元盛世”的局面;实行三省六部制、科举制,封建专制主义中央集权制度日趋完善;唐后期藩镇割据局面削弱了中央集权。

经济上:均田制和租庸调制的实施,推动了农业、手工业和商业出现全面兴盛的局面;重要工商业城市遍布南北,长安和洛阳成为国际性大都市,市坊制度盛行;安史之乱后,全国经济重心开始南移;对外贸易海陆并举,瓷器开始大量出口。

民族关系上:中央王朝统治者推行较为开明的民族政策,加强了对边疆地区的管辖,促进了少数民族的封建化和边疆的开发,使统一多民族国家得到进一步发展。

对外关系上:唐朝对外交通发达,政府对外政策开明,中外交流频繁,推动了“中华文化圈”总体格局的形成。

文化上:全面繁荣,兼收并蓄(广泛吸收外来先进文化成果),世界领先,影响深远(“中华文化圈”总体格局形成)。

阶段特征

考情分析

隋唐史的复习需要注意:(1)政治上,突出专制主义中央集权的演变,既有三省六部制强化皇权,又有藩镇林立对中央集权的削弱。科举制同样是考察重点,特别是科举制带来的社会影响,例如阶层流动,社会公平。(2)经济上,从均田制实施到瓦解,土地兼并加剧的同时,个体农耕的形态日益稳固。经济重心南移也是考察重点,南方经济的发展的同时,带动了文化发展。(3)文化上,这一时期儒释道三教并行,三教地位有微妙的变化。同时三教融合,取长补短,适应时代需求。盛唐开放包容,积极进取的气象也是高考的着眼点之一。

一、隋唐时期政治

(一)隋朝的兴亡

1.隋朝建立,再造统一:

北周武帝时,杨坚为大将军,长女为太子妃。后宣帝死,子静帝年幼,由杨坚辅政。坚自为左大丞相,总揽军政大权。581年2月,杨坚代周称帝,建立隋朝,改年号为开皇,建都长安。

589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。

中央:建立三省六部制;

地方:改州郡县三级制为州县两级制;

选拔:废除九品中正制,实行科举制

2.隋朝加强中央集权的措施

意义:奠定了中国古代后半期官僚政治制度的基础。

(二)唐朝的兴亡:

1.从贞观之治到开元盛世:

贞观之治

唐太宗

经济 轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简

政治 知人善任,虚怀纳谏,革新政治

文化 尊崇儒学,大兴科举,大办学校

军事 击败突厥,管理西域

开元盛世

唐玄宗

经济 抑制贵族,发展生产

政治 裁汰冗官,整顿吏治

文化 大兴文治,编修经籍

军事 改革兵制,设募兵制

当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(三)中央行政制度:

1.三省六部制

(1)魏晋时期:尚书台改称尚书省,新设立中书省和门下省,正式构成中枢权力机构的组成部分。成为三省的雏形。

(2)隋朝时期:三省是隋朝中央官制的核心。

内史省:决策机关,出纳帝命,起草诏令;门下省:审议机关;尚书省:执行机构。

(3)唐朝时期:沿用隋朝的制度,三省分工更加完备,形成了制度化。

(4)运作:

凡军国大事,必由中书省拟定诏书,门下省审议复奏,然后付尚书省颁布执行;若诏制有违失,门下省可以驳正,退还中书省重拟,即“封驳”。

凡地方各部门呈上的重要奏章,必须由尚书省交由门下省审定,然后送中书省呈请皇帝批阅。

六部 职责

吏部 官吏任免、考课、升降、调动

户部 户籍、财政、赋税、田地

礼部 学校、科举、礼仪、藩属、外宾

兵部 武馆、兵籍、军令、军械

刑部 法律、刑狱、案件复核、

工部 工程、工匠、屯田、水利

六 部

九 卿

吏部

掌职官铨选

户部

掌税收财政

礼部

掌文仪外事

兵部

掌兵籍军令

刑部

掌司法刑狱

工部

掌营造工程

六部与九卿之比较

皇家事务从国家事务中分离出来,政治体制更臻成熟。

(5).设政事堂。

1.演变:唐初,宰相在门下省议政,议政场所称为“政事堂”;

弘道元年,政事堂由门下省转移到中书省;

开元年间,改政事堂为中书门下,政事堂成为宰相办事机关。

2.成员:中书令、侍中、尚书令或尚书左右仆射、钦命人员。

3.地位:作为三省宰相共同议定军国大政的场所。

[教材补遗] 唐朝时期中央行政制度的变迁

1.唐前期:沿用三省六部制,在三省制下,尚书省成为最高行政机构。三省长官共议国政,执宰相之职。三省议政场所叫政事堂。

2.唐太宗时期常以品位较低的官员同三省长官共议国政,加以“参知政事”“参预朝政”“参议得失”等名号,执行相职。

3.唐玄宗后:中书门下体制逐渐取代三省体制,成为新的中枢体制。中书门下体制建立后,使职差遣体制逐渐定型,形成了不同于三省六部制的使职差遣体制。

(6)三省六部制的特点

1.相权三分:中书省制定法令,门下省审核法令,尚书省执行法令。

这样互相制衡,从而削弱了相权,加强了皇权。

2.职权分明:三省职权按行政程序划分,一切政令由中书省起草,门下省审核,尚书省执行。

三省分工合作,提高了行政效率。

3.节制君权:皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行,

这样在一定程度上可节制君权,弥补君主才干之不足。

4.加强皇权:群相制度有效的限制的相权,加强皇权。

(7)影响:①集思广益,提高行政效率,减少决策失误;

②削弱相权,保证了皇权的独尊;

③是我国官制史上的重大变革,它标志着封建政治制度的成熟。

汉唐以来中枢权力体系的演变特点

1.皇帝通过不断抑制、侵夺相权来加强皇权。宰相制度沿着相权的步步削弱,君权的逐渐强化这根主线发展演变。

2.内朝官向外朝官转化。内朝在牵制、架空外朝的同时,久而久之逐步发展为制度化、合法化的外朝中央机构。

3.宰相职位的设置由实位转向虚位。由实位到虚位反应的是宰相权限及权威的下降,宰相不在专职是对相权的限制压缩。

4.宰相权力不断分化。宰相既实行分权,在同一机构中,往往设置几个宰相职位,又注重事权的相对集中,弥补分权效率低下的弊端。

探究:

⑴隋唐的三省分权与近代西方的分权与制衡原则相比,二者有何相同之处?

①都实行分权;

②权力相互牵制和监督;

③都有积极作用。

⑵那它们的这种分权本质相同吗?为什么?

不同。中国是加强君主专制,是君主专制的产物;

西方是防止专制,保障民主。是近代民主政治的产物。

1.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·26)武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是( )A.扩大中书、门下二省的职权

B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制

D.强化宰相参政议政职能

C

2.选官制度:

(1)含义:

科举制采用分科考试的方式选拔官员。是中国古代最为健全的文官制度,始创于隋,确立于唐,完备于宋,兴盛于明清两代。

(2)形成标志:隋炀帝设立进士科,科举制形成。

(3)原因:

①中央政府的统治需要(削弱士族势力,加强中央集权)

②庶族地主的政治诉求(庶族地主势力加强,要求分享政治权利)

③封建社会发展的趋势(社会经济的发展促进教育事业的普及,入仕风气高涨)

(4)目的:巩固统治,吸收庶族地主参政,限制士族地主在政治上的特权;加强对地方的控制,打破士族对选官用人的垄断。

(5)唐代的科举:

①概况:唐太宗时以进士科明经科为主;

武则天时增加取士人数,设武举和殿试;

唐玄宗时任用高官主持科举考试,提高科考地位。

②特点:吏部授官、进士特盛。

沿用

(历朝)

北宋——王安石变法,改革科举制

明朝——八股取士

废除

(清末)

戊戌变法——废除八股取士

新政——废除科举制(1905年)

(6)后代的科举:

(7)特点:

①报考方式的相对开放性和公开性; 士人可以自由投考,不需要官员察举,不需要中正官评定,扩大了人才选拔的范围,体现政权的开放性,社会下层可向上层流动。但有科举资格限制,如初期商人、犯人子不得报考。

②录取标准的相对客观性和公平性; 以考试成绩确定入仕资格。但唐代进士及第,只是取得了做官的资格,还得通过吏部选官考试。

③重视才学。

④不再以家世名望为选官标准,而是通过考试选拔官员;

⑤把选拔官吏的权力从地方士族地主手中收归中央。(加强皇权)

唐代科举制

报名不看门第

以考试来选拔

促进社会阶层的流动

扩大统治的社会基础

体现了公平公正原则

提高官员的文化素质

提升社会的文化水平

考察诗赋词章

中央政府组织

打破世家大族垄断

平民子弟也有机会

由地方品评举荐转向中央政府选拔

有利于加强中央集权

促进了唐代诗歌繁荣

(8)科举制的影响

积极

影响

起到了抑制门阀士族的作用

扩大了官吏来源和封建统治基础

提高了官员的文化素质

加强了中央集权,有利于政局的稳定

推动了隋唐文化教育事业的发展,同时对西方近代文官

制度形成有重要影响。

公平

公正

消极

影响

●科举制维护了封建社会,是造成中国封建社会长于他国的因素之一;

●它禁锢束缚了知识分子的创造性,致力于四书五经,脱离了实际;阻碍科学进步

●最严重的是阻碍了知识分子放眼看世界,不利于培养创新人才,是造成中国落后于西方的文化因素。

(四)地方行政制度:

1.隋唐时期的行政区划:由“州县制”两级制到“道、州、县”三级制

(1)隋朝和唐前期的州县制

1.隋文帝时,废除州郡县,实行以州领县的二级行政制度;

2.隋炀帝时改州为郡。郡县的分布:主要在黄河流和江淮地区,江淮地区郡的设置明显增多。

3.唐朝前期继承隋制,实行州县二级制。唐初因安置归附的将帅和疆域扩大新设置了不少州县,州县的数量比隋代多。

(2)唐后期的道、州、县三级制

①道的设立

贞观十三年(639),分天下为关内、河南、河东、河北、山南、陇右、淮南、江南、剑南、岭南十道,时派黜陟使或观风俗使分巡各道,但十道只是依山河形势划分,并非行政区域。

开元二十一年(733年),唐玄宗将山南、淮南、江南、剑南、岭南均各分为东西二道,因而共有十五道。

②道的职能:

置采访使,监察涉及政事处理和官员任免,采访使、观察使逐渐成为常驻的地方长官,道逐渐向州的上一级政区转化。

“每道置采访使监察非法,如汉刺史之职。”

——《旧唐书·地理志》

唐代出现与州平级的地方行政单位——府,有特殊地位的州和边地行政机构改为府。

2.唐代加强中央集权:

前期中央集权强化:

(1)地方权力归六部;

(2)完善科举制,官吏任免权在中央;

(3)地方实行道州县制。

后期中央集权削弱:

(1)节度使的权重提高;

(2)藩镇割据局面形成。

3.节度使的形成:

唐玄宗为了巩固边防,在边境设置“藩镇”,长官为“节度使”。掌管一个地区的军政(自募军队)、民政(任免官吏)、财政(控制税收),逐渐发展为割据势力。

4.安史之乱后

⑴.原因:唐玄宗统治后期不理朝政,宠爱杨贵妃,重用奸臣李林甫、杨国忠;藩镇势力强大,安禄山反叛唐朝。

⑵.时间:755——763年

⑶.影响:极大破坏了经济,使唐朝由盛转衰。

唐朝中期,土地兼并严重,国家手中已经没有土地可以分给农民耕种,均田制遭到破坏,均田农民不再负担“自备粮食和武器戍守边疆”的义务,府兵制遭到破坏,为了加强边疆地区的防务,于是朝廷赋予镇守边疆的大将自己招募兵力的权力,并在边疆地区建立藩镇,藩镇的长官称节度使。这样就打破了长期以来将兵不识的局面,将兵相识,将兵一体,为地方割据埋下了隐患。

①北方的农业生产遭到极大破坏,洛阳周围几百里内,不少州县成了废墟。

②中央集权大大削弱。参加平叛的唐军将领拥兵自重,叛军降将也各霸一方,不服朝廷管辖。

③边防空虚。唐朝调边防军主力到内地平叛,留下老弱残兵。周边少数民族政权,趁机进扰,唐朝边疆地区不时告急。

④北方人口的南移,他们对江南经济的进一步开发起了一定作用。

①概括:至9世纪初,全国藩镇达40余个,他们互相攻伐,或联合对抗中央。

②割据特点:

A、节度使自行委派官吏

B、不向中央交税

C、军队不听中央调动

D、节度使职位穿子或部将

③割据影响:

藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年,藩镇之间、藩镇与中央之间不断争战,严重削弱了唐朝统治,给人民带来了深重灾难。

5.藩镇割据

(五)监察制度:(了解)

1.隋朝:御史台。

2.唐朝:

(1)御史台:在隋朝基础上,在御史台下设三院:

台院:纠察百僚,弹劾不法;

殿院:纠察朝会典礼失仪等;

察院:监察地方官吏和尚书省六部。

(2)谏官制度。

①沿革:先秦设立;魏晋初具规模;唐朝成熟。

②权力:一是言谏之权,谏官可以随宰相入阁议事,参与决策权,同时也可以独立向皇帝进言; 二是封驳之权,如门下省接到中书省诏书后其要进行复议,若有不同意见,可送回要求重新拟定。

监察御史。对地方官的监察,同时还要监察中央的六部官员。

察院

殿中侍御史。对百官在宫内违法或失礼的行为或言论进行监察。

殿院

侍御史。对中央官进行监察和纠弹,并且参与疑难案件的审理。

台院

长官:御史大夫

副官:御史中丞

御史台

兵役制度:府兵制的崩溃,募兵制的推行(新教材)

①均田制的破坏(根本原因)

②兵士逃亡较多;

③府兵地位下降

武则天时衰落,开元年间府兵制崩溃。

(1)原因

(2)过程

(3)唐玄宗时实行募兵制

府兵制和募兵制的比较

区别 府兵制 募兵制

士兵性质 兵农合一 职业士兵

器粮来源 士兵自备 国家供给

兵将关系 兵将分离 隶属关系

影响 农民负担沉重加强集权 农民负担减轻

军阀割据

“自古帝王虽平定中夏,不能服戎狄,朕才不逮古人,而成功过之,自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

——《资治通鉴》

民族政策:

①武力征讨:东突厥、西突厥

②设羁縻府州:东突厥

③册封: 天可汗、各族首领子嗣

④设置机构: 安西都护府

⑤和亲: 吐蕃

历史意义:

促进少数民族的发展,加强边疆地区的管辖和开发,推动民族融合和统一多民族国家发展。

民族关系:(新教材)

⑴设立专门机构:设鸿胪寺,作为接待各国使者的官方机构;

⑵鼓励外国商人到中国贸易等,长安成为世界性大都会;

⑶外来宗教传入:佛教等多种宗教西来与玄奘西游;

B、友好交流(表现)

C、兼收并蓄(影响)

(1)唐文化对周边国家产生了强大的辐射作用,促进了亚洲各国的文明进步。

(2)大大增强了中外经济、文化的交流,为中国文化增添了多元的色彩。

对外关系:(新教材)

A、外交思想:

对中外交往采取积极友好的态度;

对中外文化采取开放的政策;

对外来文化采取兼收并蓄的方针;

(一).农业:

①水利工程:隋朝开通大运河;筒车:水力灌溉;

②生产技术:曲辕犁出现,标志中国传统步犁基本定型,犁

耕技术的成熟;

③土地制度:隋朝和唐朝前期推行均田制。

④赋税制度:前期是(均田制)租庸调制,中期以后实行两税法。

⑤江南地区的进一步发展:

1.原因:安史之乱后,北方战乱,人口南移;

2.影响:经济重心南移进一步加速。

二、隋唐时期经济

(二)土地及赋税制度——1.均 田 制

政府将土地分配给农民

产生大量的自耕小农

提供财源

提供兵源

维持安定

租庸调制

府兵制

均田制、租庸调制

均田制——封建社会土地国有制:始于北魏,隋唐沿用,止于唐朝中期,正处于我国封建社会的繁荣时期。它最大的作用是通过国家保证了农民的土地,从而促使生产的发展。(前提:国家掌握大量无主荒地)

租庸调制——建立在均田制基础上的赋税制度隋朝沿用北魏的租调制,开始纳绢或布役(50岁)——“庸”。唐朝在隋的基础上,实行租庸调制。

租庸调制——租税形式由劳役地租发展实物地租

影响:

①保证了农业生产时间;

②减轻了农民的赋役负担;

③增加了政府的财政收入。

均田并不是把所有土地收归国有,然后再按人口分配

均田制不触动原有的土地占有关系,仅是把政府所有和无主荒地进行分配,土地集中的现象依然大量存在;

各地人、地匹配并不均衡,地狭人稠或地广人稀是常态,因此在实际执行过程中会有差异;

与前代相比,唐代均田制下,土地买卖的限制进一步放松。

足额授田的年龄

时 间 为丁年龄

北 魏 15-70岁

隋开皇二年 18-59岁

唐武德七年 21-59岁

唐广德元年 25-55岁

土地不够

2.两税法:

(1)背景:

唐中期以后,土地兼并严重;均田制遭破坏,租庸调制难以维持;国家财政紧张。

(2)实行:

780年,唐德宗接受杨炎建议,实行两税法。

课税主体 在居住地纳税,不分主户、客户

课税标准 按土地和资产多寡来交纳

纳税物品 实物+钱币

纳税种类 取消租庸调,取消杂税,地税、户税合并

纳税期限 每年两次,夏季和秋季

两税法的主要内容

增加税源,增加收入

减轻负担,缓和矛盾

促进商品经济发展

简化税种,抑制贪腐

因此得名“两税法”

此后政府不再强调控制土地,转而清查土地,以地征税;

按资收税、收取货币成为此后一千年中赋税变化的主流;

特征:不再按丁征税,改为按资产和田亩征税

①简化税收名目,有利于经济的恢复和发展。

②废除租庸调制以身丁为本的征税标准,改以财产多寡为准,减轻了国家对农民的人身控制,有利于人口流动。

③拓展社会发展空间,保证了国家正常的财政来源。

④两税法以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展。

(三).手工业:

(1)制瓷业:

①成为独立生产部门;

②出现了唐三彩(陶制品),越窑青瓷(秘色瓷)、邢窑白瓷等,形成南青北白两大系统;

唐朝首创釉下彩绘工艺;

③中国瓷器技术成熟,开始大量外销瓷器取代丝绸成为对外贸易的代表。

(2)纺织业:

①唐中期后,官营纺织精相当大规模;

②私营纺织作坊兴起;

③唐朝丝织技术高超,还吸收了波斯的织法和图案风格;

④已有工匠在官营手工作坊内定期服役的制度。

(四).商业:

(1)城市繁荣:长安、洛阳、扬州等成为闻名中外的大都会,商业繁荣;

(2)市场发展:①唐长安城设有东、西二市,官府对商业进行控制,②发展:唐代的“草市”逐渐演变成为相对集中的地方商业中心,夜市比较繁荣。③特点:县治以上的城市在特定的区域设立市;市与坊严格分离;官府设立市令或者市长,对市场交易进行严格的管理,按时开市和闭市。

(3)商业服务机构发展:柜坊和飞钱相继问世;(柜坊—银行的雏形)

(4)对外贸易:陆上、海上丝绸之路呈现空前繁荣的景象;广州成为对外贸易港口,设市舶使。

(5)农产品商品化程度提高。茶叶市场广泛,唐朝开始征收茶税。

(6)出现商业都会:北方长安、洛阳最为繁盛;南方有“扬一益二”之称。

扬州的富庶:“今天下以江淮为国命”,扬州就是江淮的中心。江淮是继黄河中下游地区之后形成的富庶农业地区,当地上供的漕粮大都集中到扬州才上运至长安,就是从长江以南远逾五岭运往长安的漕粮也都要经过扬州城下,从而更增加由扬州运出漕粮的数量。

(五).大兴土木,修建运河:

(1)大运河的修建:

隋炀帝于605年至610年开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭。

(2)特点:规模大、集中性。

(3)影响:

有利于经济发展;有利于国家统一;大大促进了我国南北经济的交流,促进了中原与南北方少数民族之间的文化交流。

滥用民力、激化阶级矛盾。

(六)江南地区的进一步开发

1.时间:中唐以后

2.原因:

(1)安史之乱,北方由于战乱,经济受到破坏;

(2)江南地区相对比较稳定,促进经济发展;

(3)北人南迁加快江南地区的开发。

3.表现:

(1)水利事业发达,江南粮食产量超过北方;

(2)南方的纺织业超过北方,吴越成为纺织中心;

(3)江南的茶叶生产显著发展;

(4)唐后期长江流域的商业活跃。

4.影响:

(1)对城市交通贸易的影响:推动南方沿海沿江城市的发展,促进海上贸易的发展

(2)对人口分布的影响:北民南迁促进了南方人口的增加和民族融合

(3)对人才教育的影响:经济重心南移促进文化重心南移,促进南方文化教育事业的发展

(4)对生态环境影响:江南的过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响了经济的可持续发展

地区 时代 陕西 河南 山西 河北 甘肃 四川 江苏 安徽 浙江 江西 福建 湖北 湖南 云南

汉代 18 19 4 5 1 — 1 1 4 1 — — 1 1

唐代 32 11 32 24 5 15 18 12 44 20 29 4 7 1

中国古代各地治水次数

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·26)唐宋时期,江南经济迅猛发展,南宋时全国经济重心已移至江南。促成这一转变的主要动力之一是( ) A.坊市制度瓦解 B.土地集中加剧

C.农业技术进步 D.海外贸易拓展

3.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·26)北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )A.国家统一使南茶开始北运 B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升 D.南方经济水平已超越北方

C

C

(七)经济政策

1.西汉至唐,商人应入市籍,一入市籍则不得为官。

2.中唐以来,重农抑商政策松动。朝廷鼓励海外贸易以及官商分利政策的实行,使商人地位得以提高。

唐都长安

唐代及之前的城市有何特点?

1.城市的职能主要是政治中心、军事重镇,商业贸易规模不大;但经济功能不断增强

2.市坊分离;商业活动受到地域限制和时间限制;城市布局实行整齐划一的坊市制

3.工商业活动被限制在固定的范围“市”之内,在时间上也受到限制

4.商业交易受到官府的直接控制

5.唐代商业都市有所发展。

1. 思想:三教并行,佛道挑战儒学正统,韩愈提出复兴儒学;

2. 科技:①雕版印刷术:《金刚经》(最早的雕版印刷品)

②唐末火药开始用于军事; ③造纸术由阿拉伯人外传;

3.书法绘画:①楷书步入盛世(欧阳询、颜真卿、柳公权),行书,草书(怀素,张旭); ②绘画理论成熟。题材多样(山水、人、 宗教),名家辈出。(展子虔(隋)《游春图》、阎立本《步辇图》、吴道子《送子天王图》)。)

4.医学:药王——孙思邈《千金方》

5.戏曲:唐代宫廷中设有“梨园”

三 思想文化:文学艺术领域全面繁荣,世界领先

1)、唐诗繁荣的历史条件:

①政治:国家的统一,社会的稳定,为诗歌的发展准备了社会前提条件;科举制以诗赋取士的推动;

②经济:经济的繁荣的发展,国力的强盛;

③文化:民族融合、南北、中外的文化交流也提供了深厚的文化基础;

④其他因素:开明兼容的政治及文化政策和科举“以诗取士”,不仅使文人思想开放、活跃,也直接刺激了诗歌创作的迅猛发展。

6、唐代的文学:

2)唐代传奇:

(1)社会背景:①唐代城市发展,城市文化繁荣

②宣传佛教思想,出现了变文

(2)传奇特点:①故事虚构

②以言情为特色(生动的故事情节)

(3)意义: ①标志着中国小说渐趋成熟

②对后世小说、戏曲的发展产生了重大影响

出现平民化的发展趋势。

(1)魏晋南北朝时期,儒学的地位只是受到佛教、道教的冲击,其统治地位发生动摇,但并未失去。

(2)隋唐时期,出现了佛、道、儒三教合流的局面,“三教合一”的主张并不是要求“三教”合为

“一教”,而是主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

唐代的思想:推崇“三教合一”

尽管儒学不再独尊,但仍是支配唐王朝的主要意识形态。

⑴宗法社会是中国的国情,历代帝王要想安邦治国,就得依靠儒家的治道和宗旨来正君臣,定名分,化民成俗,维持封建统治秩序,因而儒学是中国封建社会制度的思想支柱,儒家的正宗地位不可动摇。

唐代提倡道教,纯属出于政治目的,唐朝统治者自称为老子的后代,实际是为了自高门第。提倡佛教是因为自东汉以来,佛教在我国已有了广泛的社会基础,在人们的社会生活、政治生活中已成为不可缺少的精神支柱,并形成了一股传统势力。同时,提倡佛教可以便于统治者对人民的管理,要安于现状,来世有好报。但是,唐代统治者在三教中更尊崇儒学。例如唐朝创建不久,高祖就命在太学中立周公、孔子庙,以提高儒家的地位。太宗尊孔子为“先圣”、“宣父”,立孔子庙堂于国学,并大征名儒为学官。唐玄宗时则进一步追谥孔子为“文宣王”,被王者服,南向坐。孔子的地位被抬到了一个历史的新高度。

——摘编自邢新宝《唐代儒学地位究竟如何?》,《中学历史教学》2014年第10期

从三教相互关系而言,儒家地位也最为巩固。

大唐帝王对佛、道的不同态度除了个人感情上的亲疏好恶之外,更重要的是政治和经济利益,特别是与宫廷斗争有直接关系。李唐王朝建立后,为了抬高李姓的地位,高祖李渊和太宗李世民都采取了“兴道抑佛”的政策,明确表示要对道教优先考虑。武天要“变唐为周”当女皇,夺取李姓的政权,便反其道而行之,针锋相对地采取了“兴佛抑道”的政策,大力利用佛教。后来唐中宗复位,又想“兴道抑佛”,而韦氏干政,则仍然坚持兴佛。唐玄宗时期又崇尚道教抑制佛教。至于唐武宗时则是由于经济利益的矛盾,再加上宫廷内部的王权斗争与佛教发生牵连,社会上流传着有“黑衣天子”将要得位的说法,因而促使武宗采取了大规模的灭佛措施。由此不难看出,三教的斗争主要是佛道之争,儒家是二者争取的对象,所以儒家地位最为巩固。

——摘编自邢新宝《唐代儒学地位究竟如何?》,《中学历史教学》2014年第10期

4.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·26)唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为( ) A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判 B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用 D.朝代更替影响艺术评判标准

C

5.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·26)唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出( )A.书写结构的严整性 B.书写气象的灵动性

C.书写笔画的繁杂性 D.书写技法的内敛性

B

五、重点考向

(一)由重血缘门第到能公平、客观的古代选官制度

阶段 先秦时期 秦汉魏晋时期 隋唐时期

选官制度 世卿世禄制 军功爵制、察举制、九品中正制 科举制

依据 世袭 才能、品德到门第 考试成绩

特点 下层人士一般没有参政机会 体现封闭的特征,以官举士,百姓不得参与 给中下层地主提供了机会

趋势 (1)选官标准由世家门第逐渐发展到才学,选拔方式由推选逐渐发展到公开考试(2)人才选拔逐步趋向制度化,形式日益严密,体现相对公平、公开、客观的原则(3)科举制度在早期积极作用是主要的,后期随着考试内容和方式的僵化,其消极作用日益明显 1.对古代选官制度的认识

2.科举制与社会流动性——科举制促进社会流动

(1)“上升”流动和“下降”流动:科举制的实施,造成了社会阶层之间流动的可能性,而社会的流动性通常被视为社会开放程度的标志之一。科举制度的积极意义,不仅在于它所促成的“上升”型流动,也在于其“下降”流动。上升,使得少数脱颖而出的下层士人得以参政,“下降”流动,则使得居官位者得不到世代承袭的保障。在宋代科举制下所造成的,是一个多达百万人的读书阶层;而通过考试录取的绝对人数则相对稳定,因此实际录取比例呈现下降趋势。

(2)社会流动为社会发展注入新活力:经常性的竞争压力,无疑给当时的社会发展注入了活力。它一方面激励士人奋勇向上,同时也促进社会角色的选择更加趋于多样化;另一方面也使得士人们更加关心自身命运。一般说来,科举落第者们更加贴近下层民众,或聚徒讲学、或影响公共事务、或成为乡里的文化的普及者和基层社会活动的组织者。

(二)儒家思想对中国古代法律的影响所谓法律的儒家化,是指以儒家思想作为立法、法律,以及司法实践中定罪、量刑的指导思想和基本原则。儒家伦理道德获得法律上的效力和权威。 1.儒家法律指导思想确立。汉代以后礼法结合、德刑并用成为统治者制定法律的理论依据与主流法律思想。 2.确立了法律的一些基本原则。一些儒家思想的精义注入法律中升华为封建法律的基本原则,主要有“八议”制度、“官当”制度、准五服以制罪以及“重罪十条”等。还创制了上请原则、恤刑原则等刑罚适用原则。 3.逐渐形成一系列符合儒家思想的具体法律观点。如“亲亲得相首匿”“以功覆过”等。

【提示】八议”制度,是八类权贵人物犯罪以后,“大罪必议,小罪必赦”,享受特殊优待,司法机关不得擅做处理的制度。“八议”为:一议亲,二议故,三议贤,四议能,五议功,六议贵,七议勤,八议宾。《周礼》说“礼不下庶人,刑不上大夫”,这是说在统治阶级内用“礼”,统治人民之道用“刑”。对统治阶级用礼,对平民阶层用法,说明礼法并未一视同仁“官当”制度是允许官吏以官爵折抵罪刑的一种特权制度,最初始于西晋。《晋律》在沿用“八议”制度的同时规定,有官职的人犯罪,可以“除名”或“免官”的处分折抵三年有期徒刑。五服指的是五种丧服,在中国古代社会,以丧服来表示亲属之间血缘关系的远近以及尊卑关系。五服制罪原文是“准五服以制罪”,就是按照五服所表示的亲属关系远近及尊卑,来作为定罪量刑的依据。上请原则,官贵犯罪可以请示皇帝给予优待。恤刑原则,对老幼妇女以优待。亲亲得相首匿原则,具体指汉代法律所规定的直系三代血亲之间和夫妻之间,除犯谋反,大逆以外的罪行,有罪可以相互包庇隐瞒,不向官府告发;对于亲属之间容隐犯罪的行为,法律也不追究其刑事责任。这种亲属之间隐匿犯罪不负刑事责任的原则,来源于孔子宣扬的“父为子隐,子为父隐,直在其中矣”。

小结

隋唐时期

政治制度完善

三省六部制

科举制

政治

经济

农业:曲辕犁筒车

手工业:丝织业、制瓷业

商业:大运河、都市贸易、柜坊和飞钱、

对外贸易:瓷器和港口

文化

思想:三教合一、复兴儒学

文学艺术:唐诗、书法、绘画

盛世局面出现

唐太宗和贞观之治

地方割据的形成

藩镇割据

科学:雕版印刷术、火药

同课章节目录