2024届高考专题复习:小说阅读之鉴赏表达技巧 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考专题复习:小说阅读之鉴赏表达技巧 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-27 14:29:02 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

鉴赏表达技巧

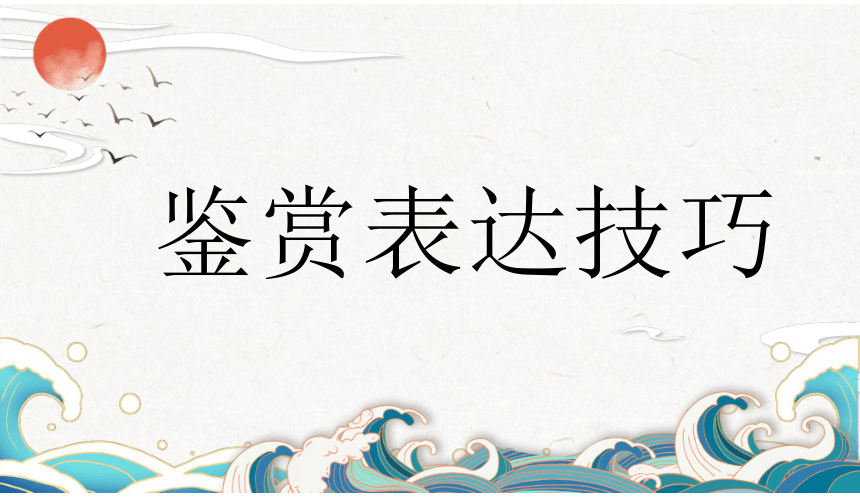

情节安排的手法

情节叙述手法

情节结构手法

叙述视角

(叙述角度、叙述人称)

叙述方式

第一人称(限知视角)

第二人称

第三人称(全知视角,

上帝视角)

顺、倒、插、补、平叙

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、抑扬、突转

也称叙述角度、叙述人称,是叙述中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。简单地说就是讲故事的人与他讲的故事间的关系。它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

叙述视角

我小时候,家在哈佛尔,并不是有钱的人家,也就是刚刚够生活罢了。我父亲做着事,很晚才从办公室回来,挣的钱不多。我有两个姐姐。

——莫泊桑《我的叔叔于勒》

我从十二岁起,便在镇口的咸亨酒店里当伙计……专管温酒的一种无聊职务了。我从此便整天的站在柜台里,专管我的职务。虽然没有什么失职,但总觉得有些单调,有些无聊。掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,教人活泼不得;只有孔乙己到店,才可以笑几声,所以至今还记得。 ……我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

——鲁迅《孔乙己》

第一人称——“我”——限知视角

特点:“我”既是故事的讲述者又是其中的参与者、见证者,亲历者。

好处:真实亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒情。

不足:只能局限于叙述人的所见所闻,受到一定限制,是“有限的讲述”。

三对绿色的狼眼睛,像小灯笼那样,越来越近。这是母狼的伙伴听到了它的呼救声,赶来了。那母狼把头低向身旁的草丛,叼起一只小狼崽。接着,每一条狼都叼起一只小狼崽,飞快地离开了。原来,那母狼一直一动不动地卧着,冒死从早晨坚持到夜晚,是为了守护身底下刚刚出生的孩子。。幸运的是,它遇到了你,我的老祖母,草原万物的母亲,你知道如何帮助它。

我亲爱的老祖母,你就这样把草原交给了我。

——《你就这样把草原交给了我》

第二人称——“你”

第二人称很特殊,严格说来,它算不上一种叙述角度。它不是讲述者,而是被讲述者,是小说中的一个人物。这种叙述方式在叙事性文学作品中很少见。

优点:第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流。

不足:受环境限制,有明确的倾诉对象。

她也是一个美丽动人的姑娘,好像由于命运的差错,生在一个小职员的家里。她没有陪嫁的资产,也没有什么法子让一个有钱的体面人认识她、了解她、爱她、娶她;最后只得跟教育部的一个小书记结了婚。

她不能够讲究打扮,只好穿得朴朴素素,但是她觉得很不幸,好像这降低了她的身份似的。因为在妇女,美丽、丰韵、娇媚,就是她们的出身;天生的聪明、优美的资质、温柔的性情,就是她们唯一的资格。

她觉得她生来就是为着过高雅和奢华的生活,因此她不断地感到痛苦。住宅的寒伧,墙壁的黯淡,家具的破旧,衣料的粗陋,都使她苦恼。这些东西,在别的跟她一样地位的妇人,也许不会挂在心上,然而她却因此痛苦,因此伤心。她看着那个替她做琐碎家事的勃雷大涅省的小女仆,心里就引起悲哀的感慨和狂乱的梦想。

-----莫泊桑《项链》

作者就是叙述人,对主人公玛蒂尔德的生活情况无所不知,俨然

一个冷静的上帝俯瞰着玛蒂尔德的人生悲剧。

第三人称——“他”——全知视角

特点:叙述人只是故事的讲述者,并非故事的参与者、见证者、亲历者,叙述人站在故事之外,以旁观者的身份讲述故事。

好处:叙述自由,超越时空,无所不知。

不足:叙述缺乏亲切感,使小说与读者之间产生距离。

第一人称(限知视角)

使小说显得真实亲切,拉近作品与读者的距离,便于抒发情感。

第二人称

“你”若指读者,可以拉近和读者的距离,增加亲切感;

“你”若指抒情对象,便于抒情,增加抒情性;

“你”若指自己,用于自我反思,审视;客观自省。

“你”若指事物,拟人化效果,增加抒情性。

第三人称(全知视角)

不受时间和空间的限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活。

叙述视角的类型与作用

不同人称交替使用,使行文富于变化,可以丰富文章叙事手段。

叙述方式

叙述者(作者)讲故事的顺序。

顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙

叙述方式效果

顺叙:情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙:制造悬念,引人入胜。

插叙:使情节更完整,结构更严密,内容更充实。(去掉不影响)

补叙:使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。(若无补叙,会影响内容的完整性)

平叙:双线(多线)并进,扩充作品容量。

特殊的叙述手法

历史与现实交织

效果:

①营造历史氛围,补足背景,易于理解内容与情节;

②历史与现实相呼应,结构紧凑,情节完整;

③丰富文章内容;

④不同的角度对人物进行衬托,使人物更为立体可感;

⑤时空变换,多层次地表现主题。

新闻《别了,不列颠尼亚》、《赵一曼女士》(2018全国卷1)

特殊的叙述手法

故事新编

效果:

①“故事”本身于史有据,富有历史韵味;

②采用新意的讲述方式,充满创造性与想象力;

③对历史及现实进行关照,文章具有深刻的思想性。

鲁迅《理水》(2019全国卷1)

情节结构手法

安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的技巧。

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、抑扬、突转

悬念

它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。

效果:吸引读者,引人入胜。

《林教头风雪山神庙》中,李小二夫妇见陆谦等人行为鬼祟,言谈诡秘,又提到“林冲”的名字,觉得事情蹊跷,顿起疑心;隔墙偷听却只听得只言片语和“高太尉”三字,其它都因听不清楚略而不写。这就形成悬念:他们是谁?要干什么?为什么言谈举止那样诡秘?是不是要加害林冲?读者读到这里也不免要为林冲的处境和命运担忧,从而产生了强烈的阅读欲望。

抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料的一种结构方法。

效果:使文章峰回路转、跌宕起伏,增强作品的可读性。

《笑傲江湖》中 ,金庸先生使用了欲抑先扬的手法成功塑造了华山派掌门岳不群这个包藏祸心,阴险狡诈的伪君子。

在开篇给了他慈父良师的身份,给了他正派人士引以为荣的“君子剑”称号,一代大侠,叫人折服。然而,这慈父利用女儿的幸福达到自己的目的,为了私心杀害自己的徒弟,堂堂“君子剑”实则是一个不折不扣的阴险小人,为了野心而掀起武林中的腥风血雨。

伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。

效果:使文章前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理。

《爸爸的花儿落了》文章后面厨子老高说“你爸爸已经……”

爸爸离开人世这件事不是突然冒出的,前面已经埋下了伏笔——

爸爸说:“没有爸爸,你更要自己管自己,并且管弟弟和妹妹,你已经大了,是不是?”

照应

又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。

效果:使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

铺垫

也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。

效果:蓄积气势,增加情节张力,使情节合理。

《孔乙己》:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了”。

自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷,为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。

对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。

效果:表现人物或突出主题。

《理水》:

为治水奔劳的禹与贪图享乐的大员形成对比。

衬托

指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。

效果:使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

《红楼梦》中《林黛玉进贾府》一节,贾宝玉出场前,先写王夫人嘱咐林黛玉,说贾宝玉是“孽根祸胎”“混世魔王”,“他嘴里一时甜言蜜语,一时有天无日,一时又疯疯傻傻”;又写林黛玉原先在自己家时曾听母亲说过,贾宝玉“顽劣异常,极恶读书,最喜在内帏厮混。”作者通过封建正统人物对宝玉的评价,从侧面衬托贾宝玉这一封建社会叛逆者的性格形象。

突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。

效果:使小说起到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

《一则好新闻》一文,写张记者为造成轰动效应,把有人偷东西写成抢银行。在众人的关注和夸奖声里,小张飘飘然起来。他回到家里刚开口说自己写了一篇好新闻,父亲就骂了起来:“你弟弟去偷东西,反而被人写成了抢银行,这记者真缺德!”文章的末尾是“张记者瘫坐在地上”。这大喜大悲、大起大落的情节,真让人啼笑皆非。

(2019年浙江卷《呼兰河传》)分析本文叙述上的特点。

(2019课标1卷《赵一曼女士》)小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处 请结合作品简要分析。

(2017·全国卷Ⅰ《天嚣》)小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。

(2016课标2卷)小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节。这样处理有什么作用?请简要分析。

(2015·全国卷Ⅰ)《马兰花》小说有明暗两条线索,分别是什么?这样处理有什么好处?请简要分析。

高考真题

指出情节

技巧、特点

分析情节技巧的作用、好处

《高三一轮复习结合高考真题备考小说之小说备考第一讲》课件

《高三一轮复习结合高考真题备考小说之小说备考第一讲》课件

情节手法题——三抓

一抓叙述人称(视角)

确定运用第几人称(或视角)叙事,结合文本分析,阐明效果。

二抓叙述方式

确定叙述顺序,结合文本分析,阐明效果。

三抓情节安排手法(包括描写手法)

点明手法,结合文本分析,阐明效果。

典题研习

呼兰河传(节选)

萧红

情节叙述的角度

2.分析本文叙述的特征。

三抓 具体手法 具体内容

叙述人称(视角)

叙述方式

情节安排手法

第一人称

“我”

孩子的视角

有限视角——孩子

时间顺序

从夏天到秋天

要考虑全面,除以上,属于手法的都要考虑

注重场景的细节描绘

①用第一人称“我”,显得真实、自然、亲切。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③按照时间顺序“从夏天到秋天”自然展开,叙述散文化,节奏舒缓。

④注重场景的细节描绘,如对磨房的描写,显得细腻、生动、传神。

鉴赏表达技巧

情节安排的手法

情节叙述手法

情节结构手法

叙述视角

(叙述角度、叙述人称)

叙述方式

第一人称(限知视角)

第二人称

第三人称(全知视角,

上帝视角)

顺、倒、插、补、平叙

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、抑扬、突转

也称叙述角度、叙述人称,是叙述中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。简单地说就是讲故事的人与他讲的故事间的关系。它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

叙述视角

我小时候,家在哈佛尔,并不是有钱的人家,也就是刚刚够生活罢了。我父亲做着事,很晚才从办公室回来,挣的钱不多。我有两个姐姐。

——莫泊桑《我的叔叔于勒》

我从十二岁起,便在镇口的咸亨酒店里当伙计……专管温酒的一种无聊职务了。我从此便整天的站在柜台里,专管我的职务。虽然没有什么失职,但总觉得有些单调,有些无聊。掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,教人活泼不得;只有孔乙己到店,才可以笑几声,所以至今还记得。 ……我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

——鲁迅《孔乙己》

第一人称——“我”——限知视角

特点:“我”既是故事的讲述者又是其中的参与者、见证者,亲历者。

好处:真实亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒情。

不足:只能局限于叙述人的所见所闻,受到一定限制,是“有限的讲述”。

三对绿色的狼眼睛,像小灯笼那样,越来越近。这是母狼的伙伴听到了它的呼救声,赶来了。那母狼把头低向身旁的草丛,叼起一只小狼崽。接着,每一条狼都叼起一只小狼崽,飞快地离开了。原来,那母狼一直一动不动地卧着,冒死从早晨坚持到夜晚,是为了守护身底下刚刚出生的孩子。。幸运的是,它遇到了你,我的老祖母,草原万物的母亲,你知道如何帮助它。

我亲爱的老祖母,你就这样把草原交给了我。

——《你就这样把草原交给了我》

第二人称——“你”

第二人称很特殊,严格说来,它算不上一种叙述角度。它不是讲述者,而是被讲述者,是小说中的一个人物。这种叙述方式在叙事性文学作品中很少见。

优点:第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流。

不足:受环境限制,有明确的倾诉对象。

她也是一个美丽动人的姑娘,好像由于命运的差错,生在一个小职员的家里。她没有陪嫁的资产,也没有什么法子让一个有钱的体面人认识她、了解她、爱她、娶她;最后只得跟教育部的一个小书记结了婚。

她不能够讲究打扮,只好穿得朴朴素素,但是她觉得很不幸,好像这降低了她的身份似的。因为在妇女,美丽、丰韵、娇媚,就是她们的出身;天生的聪明、优美的资质、温柔的性情,就是她们唯一的资格。

她觉得她生来就是为着过高雅和奢华的生活,因此她不断地感到痛苦。住宅的寒伧,墙壁的黯淡,家具的破旧,衣料的粗陋,都使她苦恼。这些东西,在别的跟她一样地位的妇人,也许不会挂在心上,然而她却因此痛苦,因此伤心。她看着那个替她做琐碎家事的勃雷大涅省的小女仆,心里就引起悲哀的感慨和狂乱的梦想。

-----莫泊桑《项链》

作者就是叙述人,对主人公玛蒂尔德的生活情况无所不知,俨然

一个冷静的上帝俯瞰着玛蒂尔德的人生悲剧。

第三人称——“他”——全知视角

特点:叙述人只是故事的讲述者,并非故事的参与者、见证者、亲历者,叙述人站在故事之外,以旁观者的身份讲述故事。

好处:叙述自由,超越时空,无所不知。

不足:叙述缺乏亲切感,使小说与读者之间产生距离。

第一人称(限知视角)

使小说显得真实亲切,拉近作品与读者的距离,便于抒发情感。

第二人称

“你”若指读者,可以拉近和读者的距离,增加亲切感;

“你”若指抒情对象,便于抒情,增加抒情性;

“你”若指自己,用于自我反思,审视;客观自省。

“你”若指事物,拟人化效果,增加抒情性。

第三人称(全知视角)

不受时间和空间的限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活。

叙述视角的类型与作用

不同人称交替使用,使行文富于变化,可以丰富文章叙事手段。

叙述方式

叙述者(作者)讲故事的顺序。

顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙

叙述方式效果

顺叙:情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙:制造悬念,引人入胜。

插叙:使情节更完整,结构更严密,内容更充实。(去掉不影响)

补叙:使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。(若无补叙,会影响内容的完整性)

平叙:双线(多线)并进,扩充作品容量。

特殊的叙述手法

历史与现实交织

效果:

①营造历史氛围,补足背景,易于理解内容与情节;

②历史与现实相呼应,结构紧凑,情节完整;

③丰富文章内容;

④不同的角度对人物进行衬托,使人物更为立体可感;

⑤时空变换,多层次地表现主题。

新闻《别了,不列颠尼亚》、《赵一曼女士》(2018全国卷1)

特殊的叙述手法

故事新编

效果:

①“故事”本身于史有据,富有历史韵味;

②采用新意的讲述方式,充满创造性与想象力;

③对历史及现实进行关照,文章具有深刻的思想性。

鲁迅《理水》(2019全国卷1)

情节结构手法

安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的技巧。

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、抑扬、突转

悬念

它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。

效果:吸引读者,引人入胜。

《林教头风雪山神庙》中,李小二夫妇见陆谦等人行为鬼祟,言谈诡秘,又提到“林冲”的名字,觉得事情蹊跷,顿起疑心;隔墙偷听却只听得只言片语和“高太尉”三字,其它都因听不清楚略而不写。这就形成悬念:他们是谁?要干什么?为什么言谈举止那样诡秘?是不是要加害林冲?读者读到这里也不免要为林冲的处境和命运担忧,从而产生了强烈的阅读欲望。

抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料的一种结构方法。

效果:使文章峰回路转、跌宕起伏,增强作品的可读性。

《笑傲江湖》中 ,金庸先生使用了欲抑先扬的手法成功塑造了华山派掌门岳不群这个包藏祸心,阴险狡诈的伪君子。

在开篇给了他慈父良师的身份,给了他正派人士引以为荣的“君子剑”称号,一代大侠,叫人折服。然而,这慈父利用女儿的幸福达到自己的目的,为了私心杀害自己的徒弟,堂堂“君子剑”实则是一个不折不扣的阴险小人,为了野心而掀起武林中的腥风血雨。

伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。

效果:使文章前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理。

《爸爸的花儿落了》文章后面厨子老高说“你爸爸已经……”

爸爸离开人世这件事不是突然冒出的,前面已经埋下了伏笔——

爸爸说:“没有爸爸,你更要自己管自己,并且管弟弟和妹妹,你已经大了,是不是?”

照应

又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。

效果:使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

铺垫

也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。

效果:蓄积气势,增加情节张力,使情节合理。

《孔乙己》:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了”。

自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷,为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。

对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。

效果:表现人物或突出主题。

《理水》:

为治水奔劳的禹与贪图享乐的大员形成对比。

衬托

指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。

效果:使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

《红楼梦》中《林黛玉进贾府》一节,贾宝玉出场前,先写王夫人嘱咐林黛玉,说贾宝玉是“孽根祸胎”“混世魔王”,“他嘴里一时甜言蜜语,一时有天无日,一时又疯疯傻傻”;又写林黛玉原先在自己家时曾听母亲说过,贾宝玉“顽劣异常,极恶读书,最喜在内帏厮混。”作者通过封建正统人物对宝玉的评价,从侧面衬托贾宝玉这一封建社会叛逆者的性格形象。

突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。

效果:使小说起到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

《一则好新闻》一文,写张记者为造成轰动效应,把有人偷东西写成抢银行。在众人的关注和夸奖声里,小张飘飘然起来。他回到家里刚开口说自己写了一篇好新闻,父亲就骂了起来:“你弟弟去偷东西,反而被人写成了抢银行,这记者真缺德!”文章的末尾是“张记者瘫坐在地上”。这大喜大悲、大起大落的情节,真让人啼笑皆非。

(2019年浙江卷《呼兰河传》)分析本文叙述上的特点。

(2019课标1卷《赵一曼女士》)小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处 请结合作品简要分析。

(2017·全国卷Ⅰ《天嚣》)小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。

(2016课标2卷)小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节。这样处理有什么作用?请简要分析。

(2015·全国卷Ⅰ)《马兰花》小说有明暗两条线索,分别是什么?这样处理有什么好处?请简要分析。

高考真题

指出情节

技巧、特点

分析情节技巧的作用、好处

《高三一轮复习结合高考真题备考小说之小说备考第一讲》课件

《高三一轮复习结合高考真题备考小说之小说备考第一讲》课件

情节手法题——三抓

一抓叙述人称(视角)

确定运用第几人称(或视角)叙事,结合文本分析,阐明效果。

二抓叙述方式

确定叙述顺序,结合文本分析,阐明效果。

三抓情节安排手法(包括描写手法)

点明手法,结合文本分析,阐明效果。

典题研习

呼兰河传(节选)

萧红

情节叙述的角度

2.分析本文叙述的特征。

三抓 具体手法 具体内容

叙述人称(视角)

叙述方式

情节安排手法

第一人称

“我”

孩子的视角

有限视角——孩子

时间顺序

从夏天到秋天

要考虑全面,除以上,属于手法的都要考虑

注重场景的细节描绘

①用第一人称“我”,显得真实、自然、亲切。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③按照时间顺序“从夏天到秋天”自然展开,叙述散文化,节奏舒缓。

④注重场景的细节描绘,如对磨房的描写,显得细腻、生动、传神。

同课章节目录