历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第12课从明朝建立到清军入关 课件(共31张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第12课从明朝建立到清军入关 课件(共31张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 59.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-28 22:31:34 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

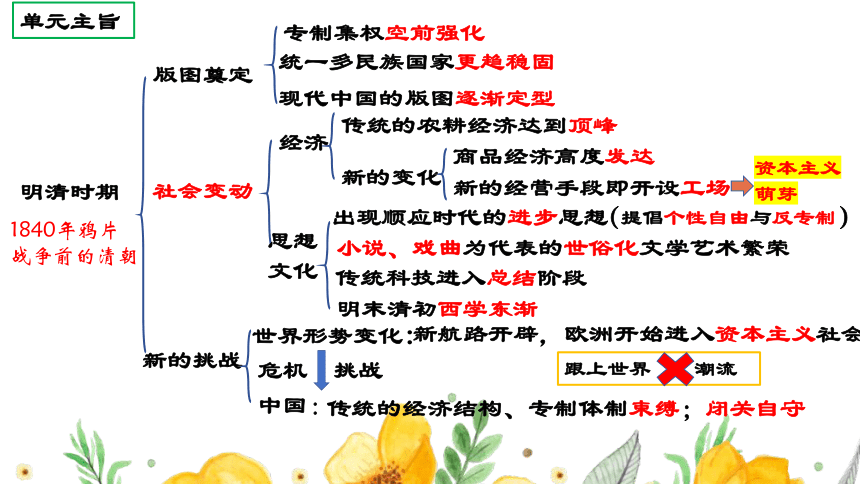

跟上世界 潮流

明清时期

1840年鸦片战争前的清朝

版图奠定

专制集权空前强化

统一多民族国家更趋稳固

现代中国的版图逐渐定型

社会变动

传统的农耕经济达到顶峰

新的变化

商品经济高度发达

新的经营手段即开设工场

资本主义萌芽

经济

思想

文化

出现顺应时代的进步思想

(提倡个性自由与反专制)

小说、戏曲为代表的世俗化文学艺术繁荣

传统科技进入总结阶段

明末清初西学东渐

新的挑战

世界形势变化:

新航路开辟,欧洲开始进入资本主义社会

危机 挑战

中国:

传统的经济结构、专制体制束缚;闭关自守

单元主旨

第12课 从明朝建立到清军入关

课标要求:了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

材料反映了元末统治出现了哪些问题?

这些问题导致了什么结果?

朱元璋身份有何变化?

自然灾害频发:旱灾、瘟疫……

社会治理失效:饥饿、贫困、乞讨……

农民起义

佃农→僧人→乞丐→起义者→皇帝

元末农民起义

1351年,元末农民起义爆发,朱元璋参加郭子兴部队。此后,势力不断壮大,统一南方大部分地区

——为政治改革奠定基础。

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。朱元璋就是明太祖。

1368年,攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

一、明朝政治制度的变化

(一)明朝建立与统一

2.统一:

1.建立:

◎明朝的建立与统一形势图

教材遗补:

为了巩固新生的王朝,朱元璋将儿孙分封到各地做藩王,藩王势力日益膨胀。明太祖死后,继位的建文帝实行削藩,遭到坐镇北平的燕王朱棣起兵反抗,燕王挥师南下,史称“靖难之役"。

1402年,朱棣登上皇位,是为明成祖。次年改北平为北京,开始着手迁都,1421年,明成祖正式迁都北京。

(二)政治制度变化——

(4)影响

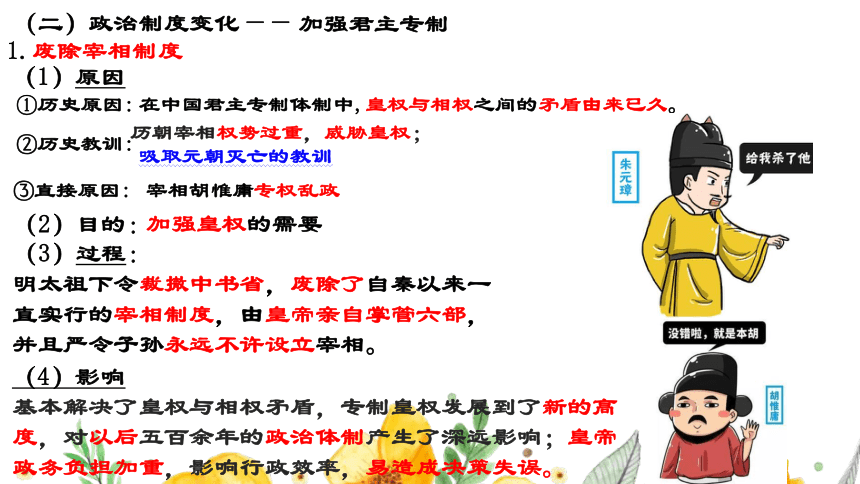

1.废除宰相制度

(1)原因

①历史原因:

在中国君主专制体制中,皇权与相权之间的矛盾由来已久。

②历史教训:

③直接原因:

宰相胡惟庸专权乱政

历朝宰相权势过重,威胁皇权;

吸取元朝灭亡的教训

(2)目的:

加强皇权的需要

(3)过程:

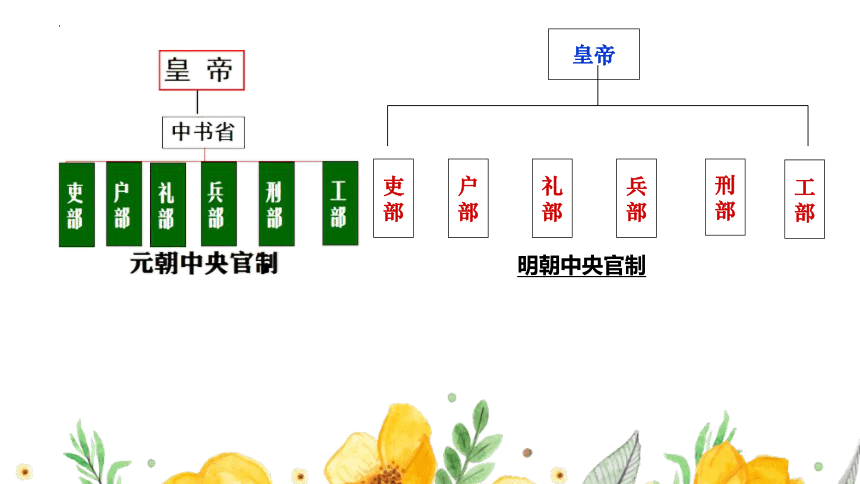

明太祖下令裁撤中书省,废除了自秦以来一直实行的宰相制度,由皇帝亲自掌管六部,并且严令子孙永远不许设立宰相。

基本解决了皇权与相权矛盾,专制皇权发展到了新的高度,对以后五百余年的政治体制产生了深远影响;皇帝政务负担加重,影响行政效率,易造成决策失误。

加强君主专制

皇帝

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

明朝中央官制

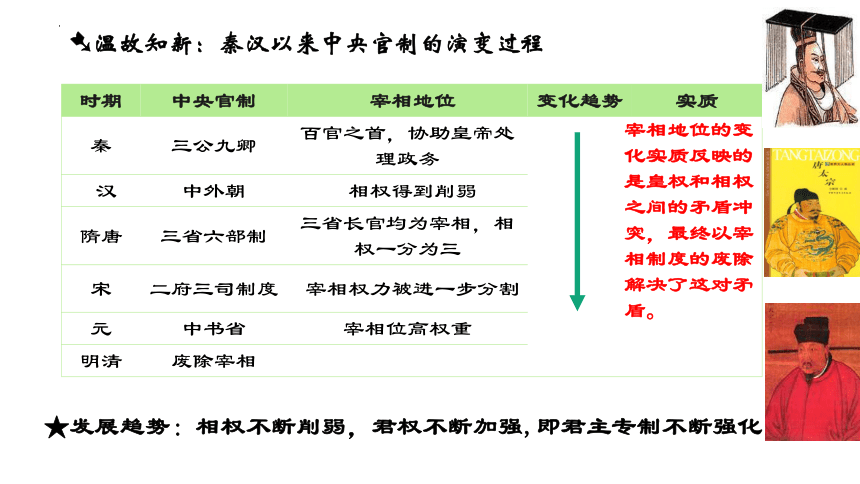

时期 中央官制 宰相地位 变化趋势 实质

秦 三公九卿 百官之首,协助皇帝处理政务

汉 中外朝 相权得到削弱 隋唐 三省六部制 三省长官均为宰相,相权一分为三 宋 二府三司制度 宰相权力被进一步分割 元 中书省 宰相位高权重 明清 废除宰相 温故知新:秦汉以来中央官制的演变过程

宰相地位的变化实质反映的是皇权和相权之间的矛盾冲突,最终以宰相制度的废除解决了这对矛盾。

★发展趋势:相权不断削弱,君权不断加强,即君主专制不断强化;

材料一“自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相,自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,“以后嗣君并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉顽,不敢相压。事皆朝庭总之,所以稳当。———《皇明祖训·祖训首章》

问题探究P75

(1)依据材料分析,明朝废除丞相的原因?

理由不充分。秦亡的原因是暴政,朱元璋却将其归咎于丞相;丞相宰相在朝政中发挥着诸多积极作用,而皇帝一人独揽大权有可能造成决策失误。

材料二:胡惟庸( 一1380),安徽定远人,明初开国功臣。洪武皇帝在位期间任宰相一职,擅自决定官员的升降,而且呈给皇帝的奏章要经过他的审查,凡对他不利的,一律不予上呈。1380年,胡惟庸被朱元璋以“擅权枉法”罪诛杀,牵连被杀的官员贵族达3万余人,史称“胡狱”。进而废除丞相制度,使六部直接对皇帝负责。

(2)为了王朝国家长远发展,你认为明太祖废除丞相的理由充分吗

宰相胡惟庸专权乱政;

历朝宰相权势过重,威胁皇权;

材料三:明清之际,思想家黄宗羲对明初废宰相的做法尖锐批评。他说:有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之,是官者,分身之君也……古者君之待臣也,臣拜,君必答拜。秦汉以后,废而不讲。然丞相进,天子御坐为起,在舆为下。宰相既罢,天子更无与为礼者矣,遂谓百官之设,所以事我,能事我者我贤之,不能事我者我否之。设官之意既讹,尚能得作君之意乎 古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎! ——《明夷待访录·置相》

问题探究P75

(3)黄宗羲又是从哪些角度来批评废除丞相

①从治理天下的角度,天下不能一人而治,从而设官代君治理,即以众治弥补独治之不足。

②从礼仪的角度丞相作为百官之首对皇权的制衡。

③从皇位世袭的角度,要求皇帝治国能力要求高,治国能力不高的,须有能力的丞相辅助。

做皇帝好难

据史料记载,洪武十七年 (1384年)9月14日至21日,内外诸司奏事机达1660件共3391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

思考:宰相制度废除后带来了什么影响?

皇帝政务繁多,负担加重;

凌晨四点的日出?哥当然见过!

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

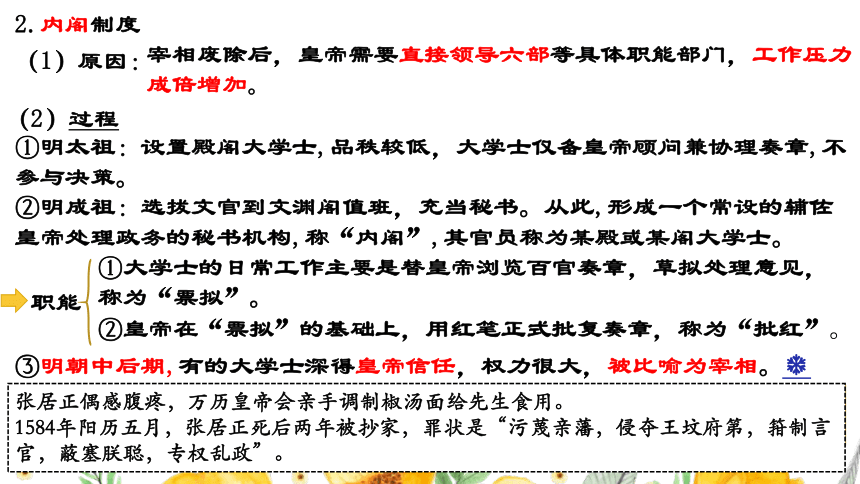

2.内阁制度

(1)原因:

宰相废除后,皇帝需要直接领导六部等具体职能部门,工作压力成倍增加。

(2)过程

①明太祖:设置殿阁大学士,品秩较低,大学士仅备皇帝顾问兼协理奏章,不参与决策。

②明成祖:选拔文官到文渊阁值班,充当秘书。从此,形成一个常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构,称“内阁”,其官员称为某殿或某阁大学士。

③明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相。

①大学士的日常工作主要是替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。

②皇帝在“票拟”的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“批红”。

职能

有位学者曾经这样评价内阁制度:“虽无相名,实有相职,既有相职,却无相权,既无相权,却有相实。”

张居正偶感腹疼,万历皇帝会亲手调制椒汤面给先生食用。

1584年阳历五月,张居正死后两年被抄家,罪状是“污蔑亲藩,侵夺王坟府第,箝制言官,蔽塞朕聪,专权乱政”。

明太祖

明成祖

明宣宗

明神宗

Y(政治地位上升情况)

O

X(时期)

侍从顾问

参与机密事务咨询

票拟权

“部权尽归内阁”(内阁首辅)

明内阁政治地位演变图

内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构;为皇帝提供顾问的内侍机构;是君主专制强化的产物;

一定程度上减轻了皇帝的政务负担,提高了行政效率,是君主专制强化的产物,不可能对皇帝起到制约作用。

(4)特点:

(5)影响:

明朝统治的276年,皇帝不上朝多达121年!他们的时间去哪了?

皇帝 在位时间 兴趣爱好

明宣宗 朱瞻基 在位11年 第五位皇帝 “蟋蟀皇帝”

明英宗 朱祁镇 在位29年 第六位皇帝 “叫门天子”

“瓦剌留学生”

明武宗 朱厚照 在位16年 第十位皇帝 “动物园园长”

养豹子

明世宗 朱厚熜 在位45年 第十一位皇帝 “修仙撸猫达人”

二十年不上朝

明神宗 朱翊钧 在位48年 第十三位皇帝 “摆烂鼻祖”

二十八年不上朝

明光宗 朱常洛 在位仅一个月 第十四位皇帝 “一月天子”

明熹宗 朱由校 在位7年 第十五位皇帝 “鲁班皇帝”

“木匠皇帝”

明代中枢机构运行机制:

群臣

百官

呈送

奏折

内阁

(票拟)

皇帝

(批红)

呈报皇帝

权臣

宦官

宰相制与内阁制比较

项目 宰相制 内阁制

相同 职责都是辅助皇帝处理全国政务 不 同 地位 法定的中央一级行政或决策机构,制度赋权 非法定的中央一级行政或决策机构,只是皇帝的秘书咨询机构 职权 宰相参与决策,有权处理职责内的事务 内阁大学士只有票拟权,没有决策权,不能正式统领百官,受宦官牵制 对皇权的作用 宰相制约皇权 内阁大学士不能制约皇权 ①直接原因:宦官比内阁更多地得到皇帝信任

①内廷宦官机构司礼监获得了协助甚至代理皇帝“批红”的权力;

②负责提督东厂和控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

②根源:君主专制加强的产物

3.宦官专权

(1)原因

(2)表现

皇帝信任内阁时,内阁权力大,出现首辅专政

皇帝信任宦官时,司礼监权力大,出现宦官专权

思考:内阁当政,宦官弄权,是否意味着皇权衰弱?

内阁:

严嵩专权20余年,被嘉靖皇帝罢免;

张居正死后被万历皇帝抄家;

司礼监:

刘瑾干政,被明武宗凌迟;

魏忠贤干政,被崇祯皇帝赐自尽。

无论内阁当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物!

(1)外戚干政: 外戚指君主的母族、妻族,如汉朝;

(2)宦官专权: 宦官专权是封建专制主义中央集权的伴生物。东汉、唐、明三朝,是中国历史宦官专权最严重的时期。

(3)权臣专政: 权臣,指有权势之臣,他们的权力往往超过其他的大臣,甚至凌驾于帝王之上。权臣身份有:当朝宗室、将帅、宰辅、外戚乃至宦官。如西汉的霍光、东汉的曹操,明代张居正等。

知识延伸:皇权的异变

郑和下西洋

15世纪前期,明成祖派遣宦官郑和率领船队先后七次远航海外,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,史称“郑和下西洋”。

“耀兵异域,示中国富强”

二、海上交通与沿海形势

(一)海上交通——

1.概况:

2.目的:

西洋:指现在文莱以西的东南亚、印度洋及沿岸一带

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及侪王景弘等通使西洋。……宣天子诏,因给赐其君长,不服以武慑之。——《明史·郑和传》

宣扬国威

寻找惠帝

扩大朝贡贸易

3.实质:

朝贡贸易

(1)积极方面:郑和下西洋是世界历史上空前规模的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。促进了中国和亚非各国的友好往来和经济文化交流;推动华侨移居南洋,促进了南洋社会经济的发展。

(2)消极方面:政治目的大于经济效益,给明朝带来较大的财政负担,因此后来未能持续。

3.影响

(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶字巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右 。 —— 樊树志《国史十六讲》

郑和的出使远航,在古代中国对外关系史和航海史上都是罕见的壮举,它增强了中国同亚非各国的友好交往和经济文化的交流。 ——白寿彝

(明朝官员刘大夏曾说)三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益 ——《殊域周咨录》

郑和之后,再无郑和。 ——梁启超

含义 通过朝贡与赏赐完成交易,也就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式。

朝贡贸易是封贡体系的衍生物,也是海禁政策催生的产物。

特点 厚往薄来,倍偿其价;政治目的大于经济目的;

目的 政治上宣扬国威,加强与海外各国的联系;经济上求购各种异域珍宝特产,满足统治者对于奢侈品的需求;

影响 促进了与周边国家的交流,扩大了中国的对外交往和国际影响;在东亚地区逐渐形成了以中国文化为核心的东亚文化圈;造成政府的财政负担;

知识延伸——朝贡贸易

1.政策变化:由支持到终止远洋航行

2.理由

(1)郑和下西洋的目的不是发展海外贸易,它采取不计经济效益的政策,给明朝造成巨大的财政负担;

(2)政治目的是宣扬国威,加强同海外各国的联系,目的达到后,航海活动重要性下降;

(3)明朝推行海禁政策,也是导致郑和下西洋后再也没有远洋航行的原因之一。

思考点:应当如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化?

①从元朝末年起,日本海盗骚扰我国东部沿海,被称为“倭寇”。

②明朝前期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易(海禁政策),结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,造成巨大破坏。

①戚继光率领戚家军在浙江台州九战九捷;

②在福建、广州,戚继光与俞大猷合作,连续重创倭寇;

东南沿海的形势稳定下来,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制。(隆庆开关)

(二)沿海形势——

1.戚继光抗倭

(1)起因

(2)过程

(3)结果:

海禁含义:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

海上居民,近来海禁太严,渔樵不通,生理日促,转而从盗。 ——(明)赵文华

政策调整:海禁→部分开放海禁

隆庆元年(1567),上谕“准贩东、西二洋”。万历十七年(1589)规定,每年准往东、西洋的商船各44只,后不断增加。

——王天有、高寿仙著《明史:多重性格的时代》

倭寇和西方殖民者(海防新问题)

禁

开

明朝前期海禁贸易的原因

明朝后期逐渐放松对私人海外贸易限制的原因

(1)海禁是君主专制与中央集权强化的结果。

(2)自元代开始,倭患日炽。

(3)防止内外力量勾结。

(4)根本上中国重农抑商的大陆自足发展的传统民族心理。

总结分析

(1)倭患基本解决,沿海形势逐渐稳定。

(2)对外贸易进一步发展的需要。

(3)社会各阶层要求开禁的呼声越来越高。

(4)解决财政危机的需要。

“市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇。禁商犹易,禁寇实难,此诚不可不亟为之虑。”——明朝福建巡抚许孚远

反映了统治阶级对海禁政策的矛盾心理和海禁政策的复杂性

2.西方殖民者的侵扰

(1)背景:

(2)表现

明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁。

①16世纪中期,葡萄牙人以晾晒货物为由,贿赂香山县地方官获得了在濠镜澳(今澳门)的租住权。

②稍晚东来的荷兰和西班牙,先后占据了台湾岛的南部和北部。

③明朝末年,荷兰击败西班牙,独占台湾。

荷兰人登陆台湾

1662年郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾

红毛夷自古不通中国,亦不知其国何名,其地在何所……当此夷初至内地,海上官军素不习见,且状貌服饰非向来诸岛所有,亦未晓其技能,辄以平日所持火器遥攻之。彼姑以舟中所贮相酬答,第见青烟一缕,此即应手糜烂,无声迹可寻。徐徐扬帆去,不折一簇,而官军死者已无算,海上惊怖,以其须发通赤,遂呼为红毛夷云……自此夷通市,遂得彼所用诸炮,因仿其式并方制造,即未能尽传其精奥,已足凭为长城矣。

——明沈德符《万历野获编》

明朝沿海形势新变化

和平与动荡并存

开始在火器制造领域落后

注重学习以适应新的变化

明火器

三、内陆边疆与明清易代

(一)内陆边疆——与周边民族的关系

1.北方——与蒙古的关系(瓦剌和鞑靼)

①防御:修筑长城

②战争:明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防,两次突破长城深入内地,包围北京。瓦剌还曾经在一次战役中俘虏了明英宗。“土木堡之变”

③和议、册封:1571年册封鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封

④互市:双方恢复扩大贸易关系,直到明末基本上维持和平局面

乌思藏

2.西南——对西藏的治理

(乌思藏)

①册封:明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号;

②设立机构:设立了行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

3.东北——与女真的关系

①设立机构:明朝前期,派人到东北招抚,在黑龙江流域设立了奴儿干都司;

②册封:对东北女真各部落首领封授官号。

特点:恩威兼施、以夷治夷、灵活多样、因俗而治。

4.影响:

①维护了边疆地区的稳定,促进民族交融;

②推动了统一多民族封建国家的巩固。

③对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用

(二)明清易代

1.清朝崛起

①16、17世纪之交,努尔哈赤逐渐统一女真各部,1616年称汗,国号大金,并对明朝展开进攻。

②皇太极将女真族名改为满洲,1636年称帝,改国号为大清。

2.明朝灭亡

(1)原因:

明朝政治黑暗,天灾不断,农民起义蜂起,统治摇摇欲坠

(2)灭亡:

1644年,李自成在西安建立“大顺”政权,随即攻占北京,明思宗自缢,明亡;

3.清军入关

②清军将农民军余部和南方的明朝残余势力逐一击败,确立了在全国的统治。

①清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京。

课堂小结

从明朝建立到清军入关

明朝政治制度变化

明朝建立:1368年,朱元璋称帝,定都应天府(南京)

政治制度

明太祖废宰相:皇帝直掌六部,加强皇权,但工作压力倍增

明成祖设内阁:一个常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构。主要负责“票拟”,皇帝在票拟的基础上进行“批红"。明中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大

宦官专权:代替皇帝批红,负责东厂,控制锦衣卫,监视臣民言行

海上交通与沿海形势

郑和下西洋

概况:先后七次率队出海,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

地位:世界历史上规模空前的远洋航行,领先欧洲半个多世纪

目的:耀兵异域,示中国富强

影响:加强对外交流,但带来了巨大财政的负担

15世纪前期

沿海形势

“倭患”——戚继光抗倭

欧洲殖民者入侵:

葡萄牙租住濠镜澳;

荷兰和西班牙分占台湾岛南北部,明末西班牙被荷兰击败,退出台湾

内陆边疆与明清易代

内陆边疆

与蒙古:重筑长城防御鞑靼、瓦剌;瓦剌曾俘获明英宗;157年,瓦刺与明朝议和,接受明朝册封,恢复并扩大贸易,维持和平局面至明末

与西藏:册封当地僧俗首领法王、王等称号;设行都指挥使司管理西藏军民事物,任用藏族上层人士管理

与女真:设奴儿干都司,对女真各部首领封授官号

明清易代:清朝崛起;明朝灭亡,清军入关

跟上世界 潮流

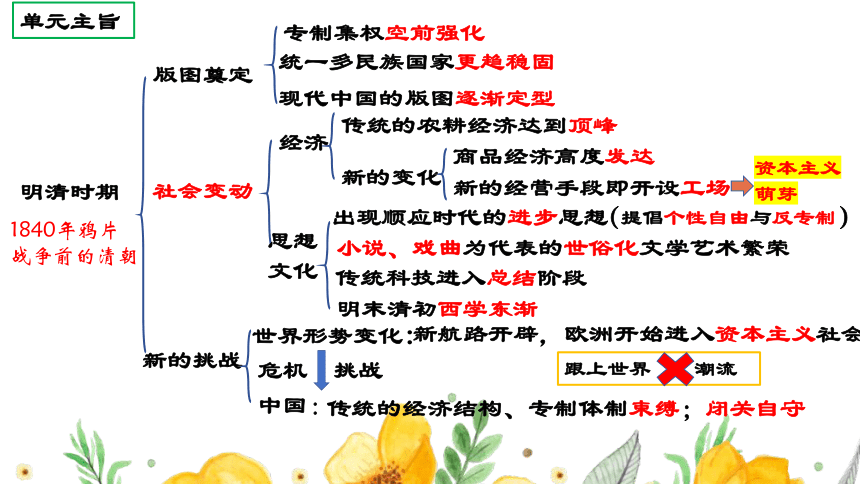

明清时期

1840年鸦片战争前的清朝

版图奠定

专制集权空前强化

统一多民族国家更趋稳固

现代中国的版图逐渐定型

社会变动

传统的农耕经济达到顶峰

新的变化

商品经济高度发达

新的经营手段即开设工场

资本主义萌芽

经济

思想

文化

出现顺应时代的进步思想

(提倡个性自由与反专制)

小说、戏曲为代表的世俗化文学艺术繁荣

传统科技进入总结阶段

明末清初西学东渐

新的挑战

世界形势变化:

新航路开辟,欧洲开始进入资本主义社会

危机 挑战

中国:

传统的经济结构、专制体制束缚;闭关自守

单元主旨

第12课 从明朝建立到清军入关

课标要求:了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

材料反映了元末统治出现了哪些问题?

这些问题导致了什么结果?

朱元璋身份有何变化?

自然灾害频发:旱灾、瘟疫……

社会治理失效:饥饿、贫困、乞讨……

农民起义

佃农→僧人→乞丐→起义者→皇帝

元末农民起义

1351年,元末农民起义爆发,朱元璋参加郭子兴部队。此后,势力不断壮大,统一南方大部分地区

——为政治改革奠定基础。

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。朱元璋就是明太祖。

1368年,攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

一、明朝政治制度的变化

(一)明朝建立与统一

2.统一:

1.建立:

◎明朝的建立与统一形势图

教材遗补:

为了巩固新生的王朝,朱元璋将儿孙分封到各地做藩王,藩王势力日益膨胀。明太祖死后,继位的建文帝实行削藩,遭到坐镇北平的燕王朱棣起兵反抗,燕王挥师南下,史称“靖难之役"。

1402年,朱棣登上皇位,是为明成祖。次年改北平为北京,开始着手迁都,1421年,明成祖正式迁都北京。

(二)政治制度变化——

(4)影响

1.废除宰相制度

(1)原因

①历史原因:

在中国君主专制体制中,皇权与相权之间的矛盾由来已久。

②历史教训:

③直接原因:

宰相胡惟庸专权乱政

历朝宰相权势过重,威胁皇权;

吸取元朝灭亡的教训

(2)目的:

加强皇权的需要

(3)过程:

明太祖下令裁撤中书省,废除了自秦以来一直实行的宰相制度,由皇帝亲自掌管六部,并且严令子孙永远不许设立宰相。

基本解决了皇权与相权矛盾,专制皇权发展到了新的高度,对以后五百余年的政治体制产生了深远影响;皇帝政务负担加重,影响行政效率,易造成决策失误。

加强君主专制

皇帝

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

明朝中央官制

时期 中央官制 宰相地位 变化趋势 实质

秦 三公九卿 百官之首,协助皇帝处理政务

汉 中外朝 相权得到削弱 隋唐 三省六部制 三省长官均为宰相,相权一分为三 宋 二府三司制度 宰相权力被进一步分割 元 中书省 宰相位高权重 明清 废除宰相 温故知新:秦汉以来中央官制的演变过程

宰相地位的变化实质反映的是皇权和相权之间的矛盾冲突,最终以宰相制度的废除解决了这对矛盾。

★发展趋势:相权不断削弱,君权不断加强,即君主专制不断强化;

材料一“自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相,自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,“以后嗣君并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉顽,不敢相压。事皆朝庭总之,所以稳当。———《皇明祖训·祖训首章》

问题探究P75

(1)依据材料分析,明朝废除丞相的原因?

理由不充分。秦亡的原因是暴政,朱元璋却将其归咎于丞相;丞相宰相在朝政中发挥着诸多积极作用,而皇帝一人独揽大权有可能造成决策失误。

材料二:胡惟庸( 一1380),安徽定远人,明初开国功臣。洪武皇帝在位期间任宰相一职,擅自决定官员的升降,而且呈给皇帝的奏章要经过他的审查,凡对他不利的,一律不予上呈。1380年,胡惟庸被朱元璋以“擅权枉法”罪诛杀,牵连被杀的官员贵族达3万余人,史称“胡狱”。进而废除丞相制度,使六部直接对皇帝负责。

(2)为了王朝国家长远发展,你认为明太祖废除丞相的理由充分吗

宰相胡惟庸专权乱政;

历朝宰相权势过重,威胁皇权;

材料三:明清之际,思想家黄宗羲对明初废宰相的做法尖锐批评。他说:有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之,是官者,分身之君也……古者君之待臣也,臣拜,君必答拜。秦汉以后,废而不讲。然丞相进,天子御坐为起,在舆为下。宰相既罢,天子更无与为礼者矣,遂谓百官之设,所以事我,能事我者我贤之,不能事我者我否之。设官之意既讹,尚能得作君之意乎 古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎! ——《明夷待访录·置相》

问题探究P75

(3)黄宗羲又是从哪些角度来批评废除丞相

①从治理天下的角度,天下不能一人而治,从而设官代君治理,即以众治弥补独治之不足。

②从礼仪的角度丞相作为百官之首对皇权的制衡。

③从皇位世袭的角度,要求皇帝治国能力要求高,治国能力不高的,须有能力的丞相辅助。

做皇帝好难

据史料记载,洪武十七年 (1384年)9月14日至21日,内外诸司奏事机达1660件共3391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

思考:宰相制度废除后带来了什么影响?

皇帝政务繁多,负担加重;

凌晨四点的日出?哥当然见过!

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

2.内阁制度

(1)原因:

宰相废除后,皇帝需要直接领导六部等具体职能部门,工作压力成倍增加。

(2)过程

①明太祖:设置殿阁大学士,品秩较低,大学士仅备皇帝顾问兼协理奏章,不参与决策。

②明成祖:选拔文官到文渊阁值班,充当秘书。从此,形成一个常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构,称“内阁”,其官员称为某殿或某阁大学士。

③明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相。

①大学士的日常工作主要是替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。

②皇帝在“票拟”的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“批红”。

职能

有位学者曾经这样评价内阁制度:“虽无相名,实有相职,既有相职,却无相权,既无相权,却有相实。”

张居正偶感腹疼,万历皇帝会亲手调制椒汤面给先生食用。

1584年阳历五月,张居正死后两年被抄家,罪状是“污蔑亲藩,侵夺王坟府第,箝制言官,蔽塞朕聪,专权乱政”。

明太祖

明成祖

明宣宗

明神宗

Y(政治地位上升情况)

O

X(时期)

侍从顾问

参与机密事务咨询

票拟权

“部权尽归内阁”(内阁首辅)

明内阁政治地位演变图

内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构;为皇帝提供顾问的内侍机构;是君主专制强化的产物;

一定程度上减轻了皇帝的政务负担,提高了行政效率,是君主专制强化的产物,不可能对皇帝起到制约作用。

(4)特点:

(5)影响:

明朝统治的276年,皇帝不上朝多达121年!他们的时间去哪了?

皇帝 在位时间 兴趣爱好

明宣宗 朱瞻基 在位11年 第五位皇帝 “蟋蟀皇帝”

明英宗 朱祁镇 在位29年 第六位皇帝 “叫门天子”

“瓦剌留学生”

明武宗 朱厚照 在位16年 第十位皇帝 “动物园园长”

养豹子

明世宗 朱厚熜 在位45年 第十一位皇帝 “修仙撸猫达人”

二十年不上朝

明神宗 朱翊钧 在位48年 第十三位皇帝 “摆烂鼻祖”

二十八年不上朝

明光宗 朱常洛 在位仅一个月 第十四位皇帝 “一月天子”

明熹宗 朱由校 在位7年 第十五位皇帝 “鲁班皇帝”

“木匠皇帝”

明代中枢机构运行机制:

群臣

百官

呈送

奏折

内阁

(票拟)

皇帝

(批红)

呈报皇帝

权臣

宦官

宰相制与内阁制比较

项目 宰相制 内阁制

相同 职责都是辅助皇帝处理全国政务 不 同 地位 法定的中央一级行政或决策机构,制度赋权 非法定的中央一级行政或决策机构,只是皇帝的秘书咨询机构 职权 宰相参与决策,有权处理职责内的事务 内阁大学士只有票拟权,没有决策权,不能正式统领百官,受宦官牵制 对皇权的作用 宰相制约皇权 内阁大学士不能制约皇权 ①直接原因:宦官比内阁更多地得到皇帝信任

①内廷宦官机构司礼监获得了协助甚至代理皇帝“批红”的权力;

②负责提督东厂和控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

②根源:君主专制加强的产物

3.宦官专权

(1)原因

(2)表现

皇帝信任内阁时,内阁权力大,出现首辅专政

皇帝信任宦官时,司礼监权力大,出现宦官专权

思考:内阁当政,宦官弄权,是否意味着皇权衰弱?

内阁:

严嵩专权20余年,被嘉靖皇帝罢免;

张居正死后被万历皇帝抄家;

司礼监:

刘瑾干政,被明武宗凌迟;

魏忠贤干政,被崇祯皇帝赐自尽。

无论内阁当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物!

(1)外戚干政: 外戚指君主的母族、妻族,如汉朝;

(2)宦官专权: 宦官专权是封建专制主义中央集权的伴生物。东汉、唐、明三朝,是中国历史宦官专权最严重的时期。

(3)权臣专政: 权臣,指有权势之臣,他们的权力往往超过其他的大臣,甚至凌驾于帝王之上。权臣身份有:当朝宗室、将帅、宰辅、外戚乃至宦官。如西汉的霍光、东汉的曹操,明代张居正等。

知识延伸:皇权的异变

郑和下西洋

15世纪前期,明成祖派遣宦官郑和率领船队先后七次远航海外,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,史称“郑和下西洋”。

“耀兵异域,示中国富强”

二、海上交通与沿海形势

(一)海上交通——

1.概况:

2.目的:

西洋:指现在文莱以西的东南亚、印度洋及沿岸一带

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及侪王景弘等通使西洋。……宣天子诏,因给赐其君长,不服以武慑之。——《明史·郑和传》

宣扬国威

寻找惠帝

扩大朝贡贸易

3.实质:

朝贡贸易

(1)积极方面:郑和下西洋是世界历史上空前规模的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。促进了中国和亚非各国的友好往来和经济文化交流;推动华侨移居南洋,促进了南洋社会经济的发展。

(2)消极方面:政治目的大于经济效益,给明朝带来较大的财政负担,因此后来未能持续。

3.影响

(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶字巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右 。 —— 樊树志《国史十六讲》

郑和的出使远航,在古代中国对外关系史和航海史上都是罕见的壮举,它增强了中国同亚非各国的友好交往和经济文化的交流。 ——白寿彝

(明朝官员刘大夏曾说)三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益 ——《殊域周咨录》

郑和之后,再无郑和。 ——梁启超

含义 通过朝贡与赏赐完成交易,也就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式。

朝贡贸易是封贡体系的衍生物,也是海禁政策催生的产物。

特点 厚往薄来,倍偿其价;政治目的大于经济目的;

目的 政治上宣扬国威,加强与海外各国的联系;经济上求购各种异域珍宝特产,满足统治者对于奢侈品的需求;

影响 促进了与周边国家的交流,扩大了中国的对外交往和国际影响;在东亚地区逐渐形成了以中国文化为核心的东亚文化圈;造成政府的财政负担;

知识延伸——朝贡贸易

1.政策变化:由支持到终止远洋航行

2.理由

(1)郑和下西洋的目的不是发展海外贸易,它采取不计经济效益的政策,给明朝造成巨大的财政负担;

(2)政治目的是宣扬国威,加强同海外各国的联系,目的达到后,航海活动重要性下降;

(3)明朝推行海禁政策,也是导致郑和下西洋后再也没有远洋航行的原因之一。

思考点:应当如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化?

①从元朝末年起,日本海盗骚扰我国东部沿海,被称为“倭寇”。

②明朝前期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易(海禁政策),结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,造成巨大破坏。

①戚继光率领戚家军在浙江台州九战九捷;

②在福建、广州,戚继光与俞大猷合作,连续重创倭寇;

东南沿海的形势稳定下来,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制。(隆庆开关)

(二)沿海形势——

1.戚继光抗倭

(1)起因

(2)过程

(3)结果:

海禁含义:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

海上居民,近来海禁太严,渔樵不通,生理日促,转而从盗。 ——(明)赵文华

政策调整:海禁→部分开放海禁

隆庆元年(1567),上谕“准贩东、西二洋”。万历十七年(1589)规定,每年准往东、西洋的商船各44只,后不断增加。

——王天有、高寿仙著《明史:多重性格的时代》

倭寇和西方殖民者(海防新问题)

禁

开

明朝前期海禁贸易的原因

明朝后期逐渐放松对私人海外贸易限制的原因

(1)海禁是君主专制与中央集权强化的结果。

(2)自元代开始,倭患日炽。

(3)防止内外力量勾结。

(4)根本上中国重农抑商的大陆自足发展的传统民族心理。

总结分析

(1)倭患基本解决,沿海形势逐渐稳定。

(2)对外贸易进一步发展的需要。

(3)社会各阶层要求开禁的呼声越来越高。

(4)解决财政危机的需要。

“市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇。禁商犹易,禁寇实难,此诚不可不亟为之虑。”——明朝福建巡抚许孚远

反映了统治阶级对海禁政策的矛盾心理和海禁政策的复杂性

2.西方殖民者的侵扰

(1)背景:

(2)表现

明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁。

①16世纪中期,葡萄牙人以晾晒货物为由,贿赂香山县地方官获得了在濠镜澳(今澳门)的租住权。

②稍晚东来的荷兰和西班牙,先后占据了台湾岛的南部和北部。

③明朝末年,荷兰击败西班牙,独占台湾。

荷兰人登陆台湾

1662年郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾

红毛夷自古不通中国,亦不知其国何名,其地在何所……当此夷初至内地,海上官军素不习见,且状貌服饰非向来诸岛所有,亦未晓其技能,辄以平日所持火器遥攻之。彼姑以舟中所贮相酬答,第见青烟一缕,此即应手糜烂,无声迹可寻。徐徐扬帆去,不折一簇,而官军死者已无算,海上惊怖,以其须发通赤,遂呼为红毛夷云……自此夷通市,遂得彼所用诸炮,因仿其式并方制造,即未能尽传其精奥,已足凭为长城矣。

——明沈德符《万历野获编》

明朝沿海形势新变化

和平与动荡并存

开始在火器制造领域落后

注重学习以适应新的变化

明火器

三、内陆边疆与明清易代

(一)内陆边疆——与周边民族的关系

1.北方——与蒙古的关系(瓦剌和鞑靼)

①防御:修筑长城

②战争:明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防,两次突破长城深入内地,包围北京。瓦剌还曾经在一次战役中俘虏了明英宗。“土木堡之变”

③和议、册封:1571年册封鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封

④互市:双方恢复扩大贸易关系,直到明末基本上维持和平局面

乌思藏

2.西南——对西藏的治理

(乌思藏)

①册封:明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号;

②设立机构:设立了行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

3.东北——与女真的关系

①设立机构:明朝前期,派人到东北招抚,在黑龙江流域设立了奴儿干都司;

②册封:对东北女真各部落首领封授官号。

特点:恩威兼施、以夷治夷、灵活多样、因俗而治。

4.影响:

①维护了边疆地区的稳定,促进民族交融;

②推动了统一多民族封建国家的巩固。

③对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用

(二)明清易代

1.清朝崛起

①16、17世纪之交,努尔哈赤逐渐统一女真各部,1616年称汗,国号大金,并对明朝展开进攻。

②皇太极将女真族名改为满洲,1636年称帝,改国号为大清。

2.明朝灭亡

(1)原因:

明朝政治黑暗,天灾不断,农民起义蜂起,统治摇摇欲坠

(2)灭亡:

1644年,李自成在西安建立“大顺”政权,随即攻占北京,明思宗自缢,明亡;

3.清军入关

②清军将农民军余部和南方的明朝残余势力逐一击败,确立了在全国的统治。

①清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京。

课堂小结

从明朝建立到清军入关

明朝政治制度变化

明朝建立:1368年,朱元璋称帝,定都应天府(南京)

政治制度

明太祖废宰相:皇帝直掌六部,加强皇权,但工作压力倍增

明成祖设内阁:一个常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构。主要负责“票拟”,皇帝在票拟的基础上进行“批红"。明中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大

宦官专权:代替皇帝批红,负责东厂,控制锦衣卫,监视臣民言行

海上交通与沿海形势

郑和下西洋

概况:先后七次率队出海,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

地位:世界历史上规模空前的远洋航行,领先欧洲半个多世纪

目的:耀兵异域,示中国富强

影响:加强对外交流,但带来了巨大财政的负担

15世纪前期

沿海形势

“倭患”——戚继光抗倭

欧洲殖民者入侵:

葡萄牙租住濠镜澳;

荷兰和西班牙分占台湾岛南北部,明末西班牙被荷兰击败,退出台湾

内陆边疆与明清易代

内陆边疆

与蒙古:重筑长城防御鞑靼、瓦剌;瓦剌曾俘获明英宗;157年,瓦刺与明朝议和,接受明朝册封,恢复并扩大贸易,维持和平局面至明末

与西藏:册封当地僧俗首领法王、王等称号;设行都指挥使司管理西藏军民事物,任用藏族上层人士管理

与女真:设奴儿干都司,对女真各部首领封授官号

明清易代:清朝崛起;明朝灭亡,清军入关

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进