第16课 中国赋税制度的演变 同步练习(含解析)2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第16课 中国赋税制度的演变 同步练习(含解析)2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-29 09:15:06 | ||

图片预览

文档简介

第十六课 中国赋税制度的演变

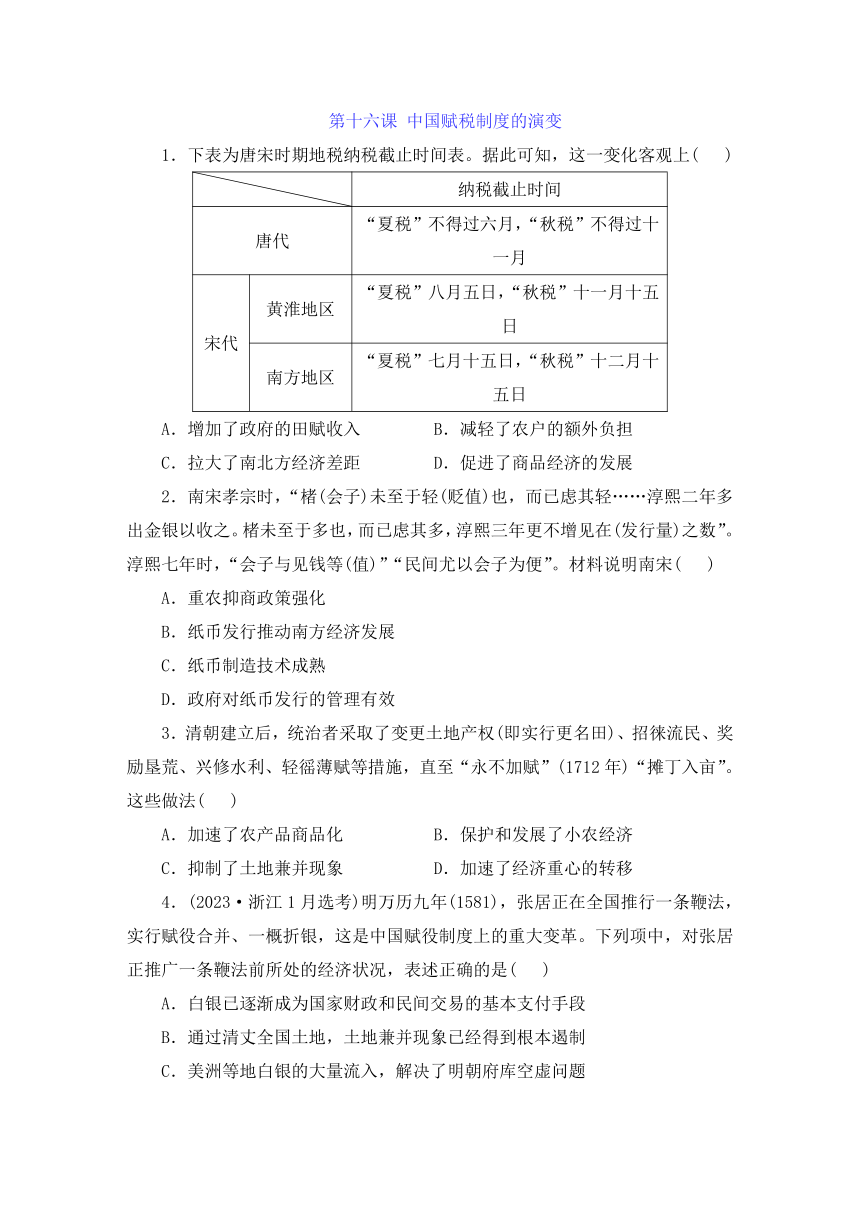

1.下表为唐宋时期地税纳税截止时间表。据此可知,这一变化客观上( )

纳税截止时间

唐代 “夏税”不得过六月,“秋税”不得过十一月

宋代 黄淮地区 “夏税”八月五日,“秋税”十一月十五日

南方地区 “夏税”七月十五日,“秋税”十二月十五日

A.增加了政府的田赋收入 B.减轻了农户的额外负担

C.拉大了南北方经济差距 D.促进了商品经济的发展

2.南宋孝宗时,“楮(会子)未至于轻(贬值)也,而已虑其轻……淳熙二年多出金银以收之。楮未至于多也,而已虑其多,淳熙三年更不增见在(发行量)之数”。淳熙七年时,“会子与见钱等(值)”“民间尤以会子为便”。材料说明南宋( )

A.重农抑商政策强化

B.纸币发行推动南方经济发展

C.纸币制造技术成熟

D.政府对纸币发行的管理有效

3.清朝建立后,统治者采取了变更土地产权(即实行更名田)、招徕流民、奖励垦荒、兴修水利、轻徭薄赋等措施,直至“永不加赋”(1712年)“摊丁入亩”。这些做法( )

A.加速了农产品商品化 B.保护和发展了小农经济

C.抑制了土地兼并现象 D.加速了经济重心的转移

4.(2023·浙江1月选考)明万历九年(1581),张居正在全国推行一条鞭法,实行赋役合并、一概折银,这是中国赋役制度上的重大变革。下列项中,对张居正推广一条鞭法前所处的经济状况,表述正确的是( )

A.白银已逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段

B.通过清丈全国土地,土地兼并现象已经得到根本遏制

C.美洲等地白银的大量流入,解决了明朝府库空虚问题

D.商品经济已超越自给自足的小农经济,占据优势地位

5.1980年,全国人大通过了《中华人民共和国个人所得税法》,规定个税起征点为每月800元;2011年,十一届全国人大常委会第二十一次会议表决通过了关于修改个人所得税法的决定,个人所得税起征点调整为每月3 500元。个税起征点变化的主要原因是( )

A.国民收入分配趋向合理

B.个人征税制的建立与完善

C.国家经济建设成就显著

D.市场经济体制的初步形成

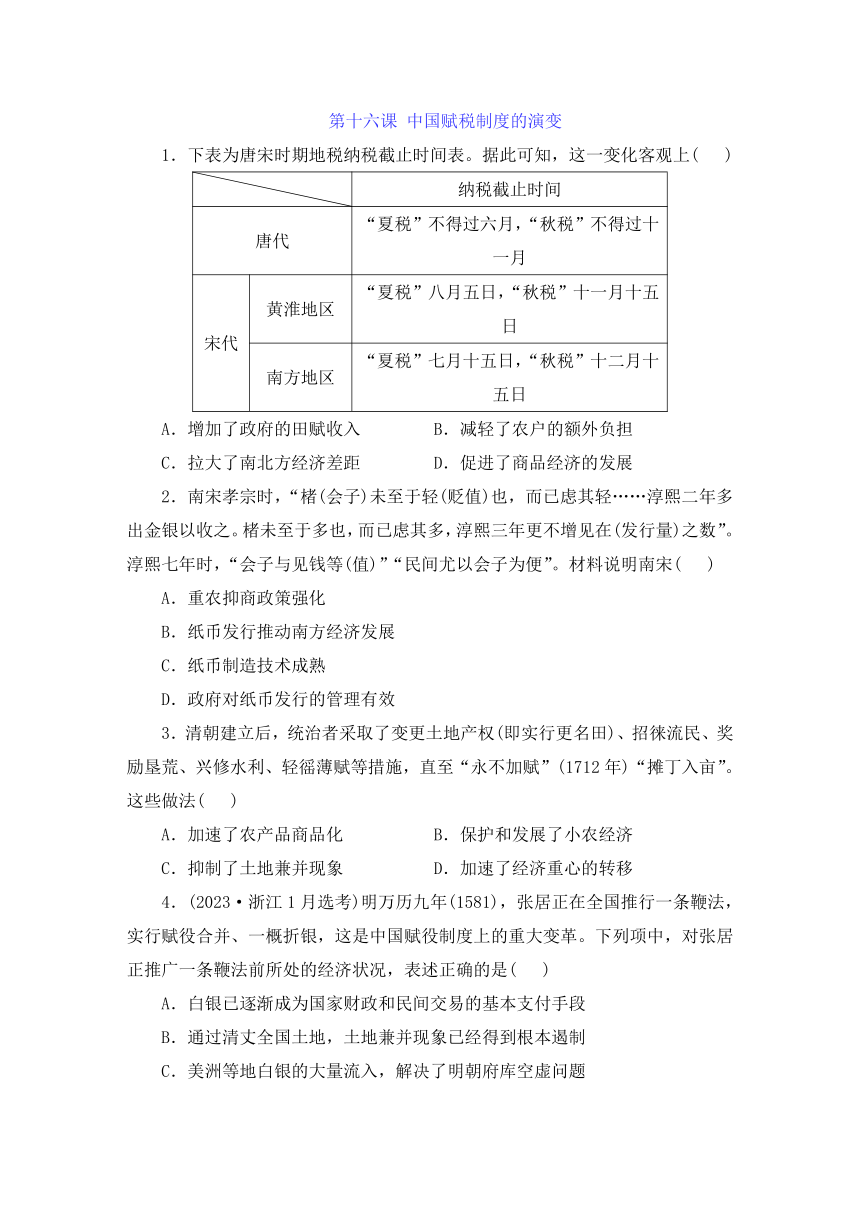

6.下表为唐代两种不同的赋税制度。从前者向后者的转变反映出当时( )

制度 征收方式

租庸调制 租:政府授田的男丁,每年须缴纳粟二石 庸:每丁每年须为国家服劳役二十日 调:每丁按照当地的出产,每年输纳绢二匹、绫二丈、绵三两

两税法 全国各地的人民,一律以现有男丁与田地数目为标准,划分等级,规定税额,分夏、秋两季交纳,其税额概以钱计,再折合绫绢缴纳

A.封建剥削减轻 B.货币经济发展

C.人身控制加强 D.实物地租消失

7.康熙帝年间规定“滋生人丁,永不加赋”,此后每死一丁,经官府审定,其丁粮由族人或同甲人补足。时人记载:“额丁子孙多寡不同,或数十百丁承纳一丁;其故绝者,或一丁承一、二十丁;或无其户,势难完纳。”这一记载可以用来说明( )

A.“摊丁入亩”改革推行的原因

B.“永不加赋”政策实施的困难

C.赋税制度改革必然加重农民负担

D.康乾盛世局面下初显的统治危机

8.1927年南京国民政府成立后,宣告关税自主,并公布国定《进口税暂行条例》。1928年,国民政府发表“改订新约”的对外宣言,关税自主是其中一项内容。之后到1930年,国民政府与一系列国家先后签署新的关税条约。从这些内容可以看出( )

A.我国逐步丧失关税自主权

B.中国经济军事迅速发展

C.中国已经摆脱帝国主义侵略

D.中国关税自主权取得进展

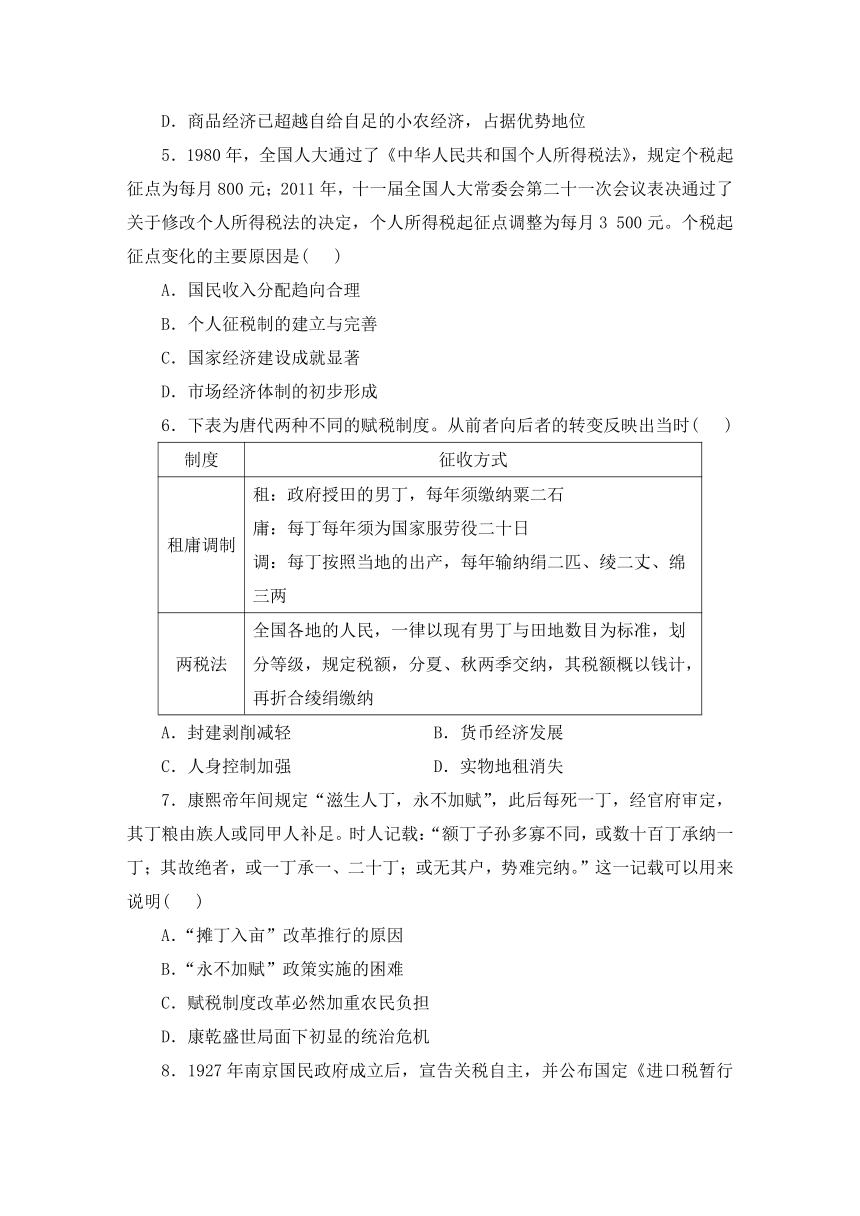

9.(2022·广东高考)有同学研究明代白银货币化问题,收集了如下材料,阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 明代财政收入

年份 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3 979 20.5 94.1 7 388.9 32.9

1552 2 659 13.3 32.0 2 414.4 243.3

1621 2 780 12.9 20.6 8.1 755.2

——摘自《明实录》

材料二 《醒世姻缘传》、“三言”“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口,小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。

——据《醒世姻缘传》等

材料三 吾以为非废金银不可。废金银,其利有七:粟帛之属,小民力能自致,则家易足,一也。铸钱以通有无,铸者不息,货无匮竭,二也。不藏金银,无甚贫甚富之家,三也。……

——黄宗羲《明夷待访录》

(1)分别阐述每则材料对研究明代白银货币化的价值。

(2)综合上述材料,简述明代白银货币化的影响。

(3)除上述材料之外,研究明代白银货币化还可补充哪些类型的史料,请至少列出两种。

10.均田制下授田并承担赋役的起始年龄逐渐从15岁调整到18岁,还田除役的年龄逐渐从71岁调整到56岁,与此同时女性逐渐不负担赋役也不授予土地。出现这种现象主要是由于( )

A.儒家思想的仁义理念受到重视

B.垦荒使私有土地的范围缩小

C.土地占有不均衡的现象加重

D.女性身份地位的提高

11.史书记载,唐文宗太和七年(833)御史台奏:“伏准太和三年(829)十一月十八日赦文,天下除两税外,不得妄有科配(官府摊派正项赋税外的临时加税),其擅加杂榷率(专卖税的标准比率)一切宜停,令御史台严加察访者。”旨依。据此可知,唐政府意在( )

A.重视商业税收 B.厉行抑商政策

C.调整交易场所 D.规范市场秩序

12.唐代的两税法既“税物”也“税钱”,对于“税钱”的部分,农民需出售农产品换取货币,从而完成这部分税收,这样就促使农民去从事多样化经营。据此可知,两税法的实施( )

A.导致了小农经济解体

B.减轻了政府对农民的控制

C.巩固了专制王朝统治

D.推动了农产品商品化进程

13.我国个人所得税的征收实行累进税率,纳税人收入越多,税率也就越高。“多收入多纳税,少收入少纳税”是个人所得税的显著特点。这说明( )

A.个人所得税就是国家对居民个人征收的税

B.我国居民的个人收入差距正在逐渐扩大

C.国家对个人之间的收入差距进行适当调整

D.防止出现过高的个人收入是我国一项重要任务

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤。里胥迫我纳,不许暂逡巡……

——摘自白居易《重赋》(白居易772—846年,唐代

杰出诗人,《重赋》写于810年)

材料二 每州各取大历(唐代宗年号)中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——摘自陆贽《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

(两税法实行12年后时任宰相的陆贽给皇帝的奏疏)

(1)从研究两税法的角度谈谈应如何看待《重赋》的史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价陆贽对两税法的看法。

(3)如果要客观全面的评价两税法,你认为还应该补充哪些史料?

参考答案

解析:选B 根据材料可知,唐代纳税截止时间早于宋代,宋代给农民的时间更宽泛,在一定程度上减轻了农户的额外负担,B项正确;材料没有具体税额,并不能判断政府田赋的多少,排除A项;材料与南北差距、商品经济发展无关,排除C、D两项。

解析:选D 据材料可知,这反映出随着经济重心的南移及商业的发展,纸币的有序流通已成为时代的需要,政府对纸币发行的管理有效,故选D项。

解析:选B 承认农民土地所有权、奖励垦荒、减轻赋税、改革税制等均是为了保护和发展小农经济,故选B项;材料仅是统治者在调整农业生产关系,故排除A项;土地兼并在材料中没有体现,故排除C项;南宋时,我国经济重心已经转移到南方,故排除D项。

解析:选A 根据设问要求“一条鞭法前所处的经济状况”并结合所学可知,自明朝中期起,白银逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段,物价也多以银两计算。到明朝后期,随着商品经济的发展与白银流通量的增加,张居正在全国推行一条鞭法,故A项正确。

解析:选C 根据材料并结合所学可知,改革开放后,国家经济建设成就显著,居民收入有了大幅提高,国家也随之提高了个税起征点,C项正确;材料没有涉及国民收入分配,排除A项;“完善”说法过于绝对,不是个税起征点变化的主要原因,排除B项;我国市场经济体制的初步形成是在21世纪初,排除D项。

解析:选B 根据材料“租庸调制”“两税法”的征收方式可知,租庸调的赋税制度主要以收取实物为主,并且课税名目繁杂,而两税法将人丁与田地数目为标准,税额概以钱计,即收取货币为主,体现了唐代两种不同的赋税制度下由收取实物税到货币税的转变,体现了货币经济的发展,B项正确。

解析:选A 材料提及康熙时期“永不加赋”政策在实施过程中,遇到了丁税负担不公平的问题,会导致“一丁承一、二十丁;或无其户,势难完纳”,税制需要进一步改革完善,故选A项。

解析:选D 据材料可知,南京国民政府成立后宣告关税自主,并和一系列国家签署新的关税条约,表明中国在关税自主权方面取得了一定进展,故选D项。

解析:第(1)问,根据材料一“明代财政收入”“《明实录》”等信息可知,材料一属于官修史书,具有重要的史学价值,可用于研究明代白银在财政收入方面的状况,以及明代白银货币化的原因、表现等问题;根据材料二“《醒世姻缘传》、‘三言’‘二拍’等小说中有关白银的描述不可胜数”等信息可知,材料二属于文学类史料,描绘了当时普遍使用白银的社会场景,可用于研究明代白银使用的广泛性及其社会影响;根据材料三“吾以为非废金银不可”“黄宗羲《明夷待访录》”等信息可知,材料三属于学者研究类文献史料,可用于研究白银货币化存在的问题。第(2)问,表格数据变化可得出白银货币化有利于政府税收规范化、制度化,有利于推行“一条鞭法”赋税改革;根据材料二可得出白银货币化促进了商品经济的繁荣,区域性商帮群体出现,促进了市民文化的发展,影响了社会风气;根据材料三可得出白银货币化加重了人民负担,扩大了贫富差距。第(3)问,除了上述材料中官修史书、文献史料、文学类史料、学者著作外,我们还可补充书信、日记、账本、方志、笔记等类型的史料,或补充外国文献、实物资料、口述资料、图像资料等类型的史料。

答案:(1)材料一是明代国家财政收入的官方统计数据,可用于研究明代白银货币化的原因、表现等问题;材料二是小说对当时普遍使用白银的社会场景的描述,可用于研究明代白银使用的广泛性及其社会影响;材料三是黄宗羲废金银的主张,可用于研究时人对白银货币化问题的认识。

(2)促进国家财政的货币化,有利于赋税制度改革;促进了商品经济的发展,区域性商帮群体出现;促进了市民文化的发展;影响了社会风气;加重了人民的负担。(3)方志、笔记、外国文献、考古资料等。

解析:选C 根据材料并结合所学知识可知,在均田制下,国家通过政策的调整减少土地的授予数量;究其原因,是土地兼并严重,国家掌握的土地逐渐减少,C项正确。

解析:选D 据材料“天下除两税外,不得妄有科配(官府摊派正项赋税外的临时加税),其擅加杂榷率(专卖税的标准比率)一切宜停”可知,这种官方的规定首先是对市场秩序的规范,故选D项。

解析:选D 唐代两税法的实施,使农民从事多样化经营,有利于农产品走向市场,推动了农产品商品化进程,D项正确;小农经济解体是在鸦片战争后,排除A项;两税法的实施并不代表政府减轻对农民的控制,排除B项;“巩固了专制王朝统治”与材料主旨不符,排除C项。

解析:选C 根据材料“多收入多纳税,少收入少纳税”可知,该原则有利于调整收入差距,缓和贫富分化,C项正确;个人所得税是国家对个人所得征收的一种税,排除A项;税收调节有利于减少收入差距,排除B项;材料不能说明压制过高收入成为我国的重要任务,排除D项。

解析:第(1)问,结合所学知识可知,《重赋》出自白居易诗歌,写于两税法实施时期,对研究唐朝两税法实施目的及效果具有一定参考价值;但文学作品带有艺术加工成分,须与其他史料相印证。第(2)问,根据材料二“此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规”可知,陆贽认为两税法加重了百姓负担,有敛财的目的。结合所学知识可知,这一观点虽有合理性,但以偏概全。一方面,陆贽认识到了两税法对百姓的盘剥,但没有认识到两税法在当时的积极作用。第(3)问,结合所学知识可知,从内容来看,还可以增加两税法实施的背景、过程、在当时和后世产生的积极影响等方面的史料,应该全面、多角度进行分析。从史料类型来看,可以补充官修史书、档案与文书、人物传记、地方史志、契约、账簿等文献资料,还可以补充实物史料等其他史料,做到多种史料互证。

答案:(1)《重赋》出自白居易诗歌,写于两税法实施时期,对研究唐朝两税法实施目的及效果具有一定参考价值;但文学作品带有艺术加工成分,须与其他史料相印证。

(2)陆贽认为两税法加重了百姓负担,有敛财的目的。这一观点虽有合理性,但以偏概全。一方面,陆贽认识到了两税法对百姓的盘剥,但没有认识到两税法在当时的积极作用。

(3)从内容来看,还可以增加两税法实施的背景、过程、在当时和后世产生的积极影响等方面的史料,应该全面、多角度进行分析。从史料类型来看,可以补充官修史书、档案与文书、人物传记、地方史志、契约、账簿等文献资料,还可以补充实物史料等其他史料,做到多种史料互证。

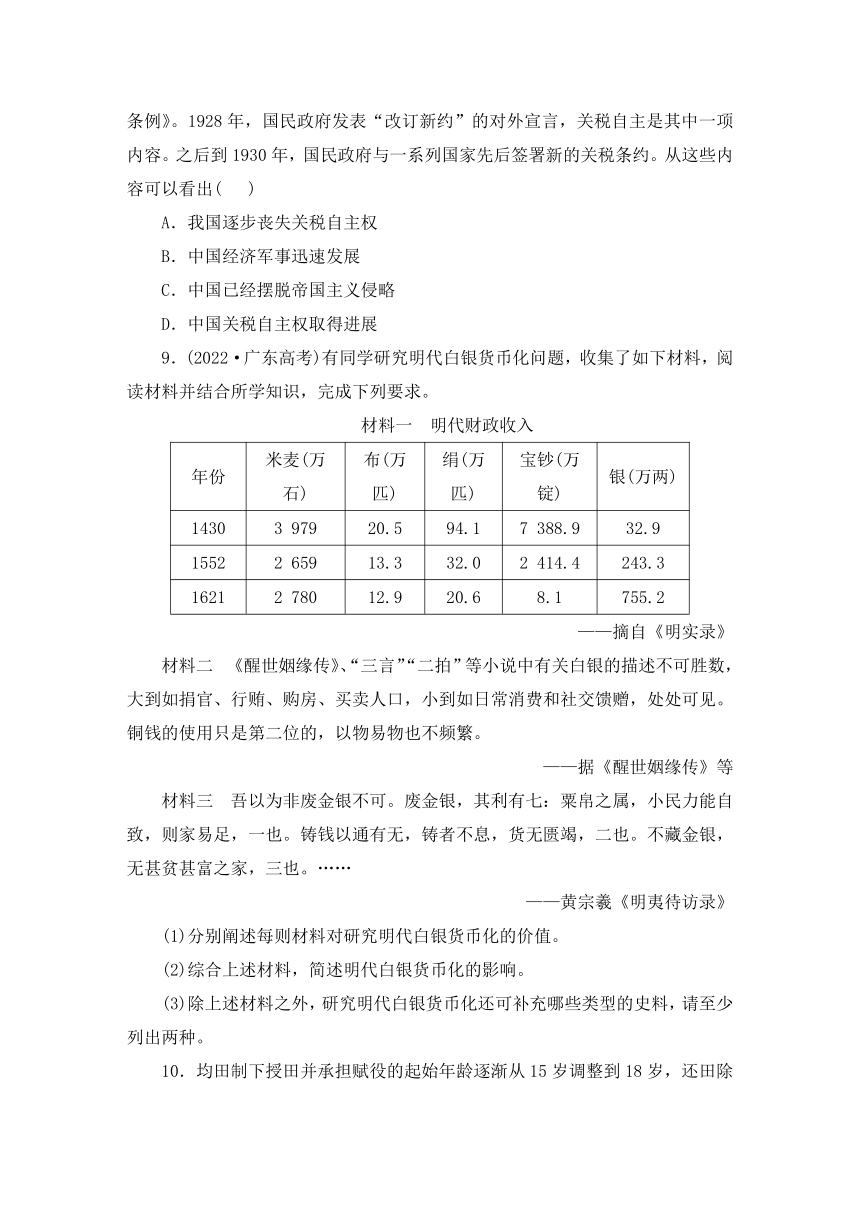

1.下表为唐宋时期地税纳税截止时间表。据此可知,这一变化客观上( )

纳税截止时间

唐代 “夏税”不得过六月,“秋税”不得过十一月

宋代 黄淮地区 “夏税”八月五日,“秋税”十一月十五日

南方地区 “夏税”七月十五日,“秋税”十二月十五日

A.增加了政府的田赋收入 B.减轻了农户的额外负担

C.拉大了南北方经济差距 D.促进了商品经济的发展

2.南宋孝宗时,“楮(会子)未至于轻(贬值)也,而已虑其轻……淳熙二年多出金银以收之。楮未至于多也,而已虑其多,淳熙三年更不增见在(发行量)之数”。淳熙七年时,“会子与见钱等(值)”“民间尤以会子为便”。材料说明南宋( )

A.重农抑商政策强化

B.纸币发行推动南方经济发展

C.纸币制造技术成熟

D.政府对纸币发行的管理有效

3.清朝建立后,统治者采取了变更土地产权(即实行更名田)、招徕流民、奖励垦荒、兴修水利、轻徭薄赋等措施,直至“永不加赋”(1712年)“摊丁入亩”。这些做法( )

A.加速了农产品商品化 B.保护和发展了小农经济

C.抑制了土地兼并现象 D.加速了经济重心的转移

4.(2023·浙江1月选考)明万历九年(1581),张居正在全国推行一条鞭法,实行赋役合并、一概折银,这是中国赋役制度上的重大变革。下列项中,对张居正推广一条鞭法前所处的经济状况,表述正确的是( )

A.白银已逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段

B.通过清丈全国土地,土地兼并现象已经得到根本遏制

C.美洲等地白银的大量流入,解决了明朝府库空虚问题

D.商品经济已超越自给自足的小农经济,占据优势地位

5.1980年,全国人大通过了《中华人民共和国个人所得税法》,规定个税起征点为每月800元;2011年,十一届全国人大常委会第二十一次会议表决通过了关于修改个人所得税法的决定,个人所得税起征点调整为每月3 500元。个税起征点变化的主要原因是( )

A.国民收入分配趋向合理

B.个人征税制的建立与完善

C.国家经济建设成就显著

D.市场经济体制的初步形成

6.下表为唐代两种不同的赋税制度。从前者向后者的转变反映出当时( )

制度 征收方式

租庸调制 租:政府授田的男丁,每年须缴纳粟二石 庸:每丁每年须为国家服劳役二十日 调:每丁按照当地的出产,每年输纳绢二匹、绫二丈、绵三两

两税法 全国各地的人民,一律以现有男丁与田地数目为标准,划分等级,规定税额,分夏、秋两季交纳,其税额概以钱计,再折合绫绢缴纳

A.封建剥削减轻 B.货币经济发展

C.人身控制加强 D.实物地租消失

7.康熙帝年间规定“滋生人丁,永不加赋”,此后每死一丁,经官府审定,其丁粮由族人或同甲人补足。时人记载:“额丁子孙多寡不同,或数十百丁承纳一丁;其故绝者,或一丁承一、二十丁;或无其户,势难完纳。”这一记载可以用来说明( )

A.“摊丁入亩”改革推行的原因

B.“永不加赋”政策实施的困难

C.赋税制度改革必然加重农民负担

D.康乾盛世局面下初显的统治危机

8.1927年南京国民政府成立后,宣告关税自主,并公布国定《进口税暂行条例》。1928年,国民政府发表“改订新约”的对外宣言,关税自主是其中一项内容。之后到1930年,国民政府与一系列国家先后签署新的关税条约。从这些内容可以看出( )

A.我国逐步丧失关税自主权

B.中国经济军事迅速发展

C.中国已经摆脱帝国主义侵略

D.中国关税自主权取得进展

9.(2022·广东高考)有同学研究明代白银货币化问题,收集了如下材料,阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 明代财政收入

年份 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3 979 20.5 94.1 7 388.9 32.9

1552 2 659 13.3 32.0 2 414.4 243.3

1621 2 780 12.9 20.6 8.1 755.2

——摘自《明实录》

材料二 《醒世姻缘传》、“三言”“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口,小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。

——据《醒世姻缘传》等

材料三 吾以为非废金银不可。废金银,其利有七:粟帛之属,小民力能自致,则家易足,一也。铸钱以通有无,铸者不息,货无匮竭,二也。不藏金银,无甚贫甚富之家,三也。……

——黄宗羲《明夷待访录》

(1)分别阐述每则材料对研究明代白银货币化的价值。

(2)综合上述材料,简述明代白银货币化的影响。

(3)除上述材料之外,研究明代白银货币化还可补充哪些类型的史料,请至少列出两种。

10.均田制下授田并承担赋役的起始年龄逐渐从15岁调整到18岁,还田除役的年龄逐渐从71岁调整到56岁,与此同时女性逐渐不负担赋役也不授予土地。出现这种现象主要是由于( )

A.儒家思想的仁义理念受到重视

B.垦荒使私有土地的范围缩小

C.土地占有不均衡的现象加重

D.女性身份地位的提高

11.史书记载,唐文宗太和七年(833)御史台奏:“伏准太和三年(829)十一月十八日赦文,天下除两税外,不得妄有科配(官府摊派正项赋税外的临时加税),其擅加杂榷率(专卖税的标准比率)一切宜停,令御史台严加察访者。”旨依。据此可知,唐政府意在( )

A.重视商业税收 B.厉行抑商政策

C.调整交易场所 D.规范市场秩序

12.唐代的两税法既“税物”也“税钱”,对于“税钱”的部分,农民需出售农产品换取货币,从而完成这部分税收,这样就促使农民去从事多样化经营。据此可知,两税法的实施( )

A.导致了小农经济解体

B.减轻了政府对农民的控制

C.巩固了专制王朝统治

D.推动了农产品商品化进程

13.我国个人所得税的征收实行累进税率,纳税人收入越多,税率也就越高。“多收入多纳税,少收入少纳税”是个人所得税的显著特点。这说明( )

A.个人所得税就是国家对居民个人征收的税

B.我国居民的个人收入差距正在逐渐扩大

C.国家对个人之间的收入差距进行适当调整

D.防止出现过高的个人收入是我国一项重要任务

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤。里胥迫我纳,不许暂逡巡……

——摘自白居易《重赋》(白居易772—846年,唐代

杰出诗人,《重赋》写于810年)

材料二 每州各取大历(唐代宗年号)中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——摘自陆贽《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

(两税法实行12年后时任宰相的陆贽给皇帝的奏疏)

(1)从研究两税法的角度谈谈应如何看待《重赋》的史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价陆贽对两税法的看法。

(3)如果要客观全面的评价两税法,你认为还应该补充哪些史料?

参考答案

解析:选B 根据材料可知,唐代纳税截止时间早于宋代,宋代给农民的时间更宽泛,在一定程度上减轻了农户的额外负担,B项正确;材料没有具体税额,并不能判断政府田赋的多少,排除A项;材料与南北差距、商品经济发展无关,排除C、D两项。

解析:选D 据材料可知,这反映出随着经济重心的南移及商业的发展,纸币的有序流通已成为时代的需要,政府对纸币发行的管理有效,故选D项。

解析:选B 承认农民土地所有权、奖励垦荒、减轻赋税、改革税制等均是为了保护和发展小农经济,故选B项;材料仅是统治者在调整农业生产关系,故排除A项;土地兼并在材料中没有体现,故排除C项;南宋时,我国经济重心已经转移到南方,故排除D项。

解析:选A 根据设问要求“一条鞭法前所处的经济状况”并结合所学可知,自明朝中期起,白银逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段,物价也多以银两计算。到明朝后期,随着商品经济的发展与白银流通量的增加,张居正在全国推行一条鞭法,故A项正确。

解析:选C 根据材料并结合所学可知,改革开放后,国家经济建设成就显著,居民收入有了大幅提高,国家也随之提高了个税起征点,C项正确;材料没有涉及国民收入分配,排除A项;“完善”说法过于绝对,不是个税起征点变化的主要原因,排除B项;我国市场经济体制的初步形成是在21世纪初,排除D项。

解析:选B 根据材料“租庸调制”“两税法”的征收方式可知,租庸调的赋税制度主要以收取实物为主,并且课税名目繁杂,而两税法将人丁与田地数目为标准,税额概以钱计,即收取货币为主,体现了唐代两种不同的赋税制度下由收取实物税到货币税的转变,体现了货币经济的发展,B项正确。

解析:选A 材料提及康熙时期“永不加赋”政策在实施过程中,遇到了丁税负担不公平的问题,会导致“一丁承一、二十丁;或无其户,势难完纳”,税制需要进一步改革完善,故选A项。

解析:选D 据材料可知,南京国民政府成立后宣告关税自主,并和一系列国家签署新的关税条约,表明中国在关税自主权方面取得了一定进展,故选D项。

解析:第(1)问,根据材料一“明代财政收入”“《明实录》”等信息可知,材料一属于官修史书,具有重要的史学价值,可用于研究明代白银在财政收入方面的状况,以及明代白银货币化的原因、表现等问题;根据材料二“《醒世姻缘传》、‘三言’‘二拍’等小说中有关白银的描述不可胜数”等信息可知,材料二属于文学类史料,描绘了当时普遍使用白银的社会场景,可用于研究明代白银使用的广泛性及其社会影响;根据材料三“吾以为非废金银不可”“黄宗羲《明夷待访录》”等信息可知,材料三属于学者研究类文献史料,可用于研究白银货币化存在的问题。第(2)问,表格数据变化可得出白银货币化有利于政府税收规范化、制度化,有利于推行“一条鞭法”赋税改革;根据材料二可得出白银货币化促进了商品经济的繁荣,区域性商帮群体出现,促进了市民文化的发展,影响了社会风气;根据材料三可得出白银货币化加重了人民负担,扩大了贫富差距。第(3)问,除了上述材料中官修史书、文献史料、文学类史料、学者著作外,我们还可补充书信、日记、账本、方志、笔记等类型的史料,或补充外国文献、实物资料、口述资料、图像资料等类型的史料。

答案:(1)材料一是明代国家财政收入的官方统计数据,可用于研究明代白银货币化的原因、表现等问题;材料二是小说对当时普遍使用白银的社会场景的描述,可用于研究明代白银使用的广泛性及其社会影响;材料三是黄宗羲废金银的主张,可用于研究时人对白银货币化问题的认识。

(2)促进国家财政的货币化,有利于赋税制度改革;促进了商品经济的发展,区域性商帮群体出现;促进了市民文化的发展;影响了社会风气;加重了人民的负担。(3)方志、笔记、外国文献、考古资料等。

解析:选C 根据材料并结合所学知识可知,在均田制下,国家通过政策的调整减少土地的授予数量;究其原因,是土地兼并严重,国家掌握的土地逐渐减少,C项正确。

解析:选D 据材料“天下除两税外,不得妄有科配(官府摊派正项赋税外的临时加税),其擅加杂榷率(专卖税的标准比率)一切宜停”可知,这种官方的规定首先是对市场秩序的规范,故选D项。

解析:选D 唐代两税法的实施,使农民从事多样化经营,有利于农产品走向市场,推动了农产品商品化进程,D项正确;小农经济解体是在鸦片战争后,排除A项;两税法的实施并不代表政府减轻对农民的控制,排除B项;“巩固了专制王朝统治”与材料主旨不符,排除C项。

解析:选C 根据材料“多收入多纳税,少收入少纳税”可知,该原则有利于调整收入差距,缓和贫富分化,C项正确;个人所得税是国家对个人所得征收的一种税,排除A项;税收调节有利于减少收入差距,排除B项;材料不能说明压制过高收入成为我国的重要任务,排除D项。

解析:第(1)问,结合所学知识可知,《重赋》出自白居易诗歌,写于两税法实施时期,对研究唐朝两税法实施目的及效果具有一定参考价值;但文学作品带有艺术加工成分,须与其他史料相印证。第(2)问,根据材料二“此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规”可知,陆贽认为两税法加重了百姓负担,有敛财的目的。结合所学知识可知,这一观点虽有合理性,但以偏概全。一方面,陆贽认识到了两税法对百姓的盘剥,但没有认识到两税法在当时的积极作用。第(3)问,结合所学知识可知,从内容来看,还可以增加两税法实施的背景、过程、在当时和后世产生的积极影响等方面的史料,应该全面、多角度进行分析。从史料类型来看,可以补充官修史书、档案与文书、人物传记、地方史志、契约、账簿等文献资料,还可以补充实物史料等其他史料,做到多种史料互证。

答案:(1)《重赋》出自白居易诗歌,写于两税法实施时期,对研究唐朝两税法实施目的及效果具有一定参考价值;但文学作品带有艺术加工成分,须与其他史料相印证。

(2)陆贽认为两税法加重了百姓负担,有敛财的目的。这一观点虽有合理性,但以偏概全。一方面,陆贽认识到了两税法对百姓的盘剥,但没有认识到两税法在当时的积极作用。

(3)从内容来看,还可以增加两税法实施的背景、过程、在当时和后世产生的积极影响等方面的史料,应该全面、多角度进行分析。从史料类型来看,可以补充官修史书、档案与文书、人物传记、地方史志、契约、账簿等文献资料,还可以补充实物史料等其他史料,做到多种史料互证。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理