第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 同步练习 2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理(含答案)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 同步练习 2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-29 12:08:04 | ||

图片预览

文档简介

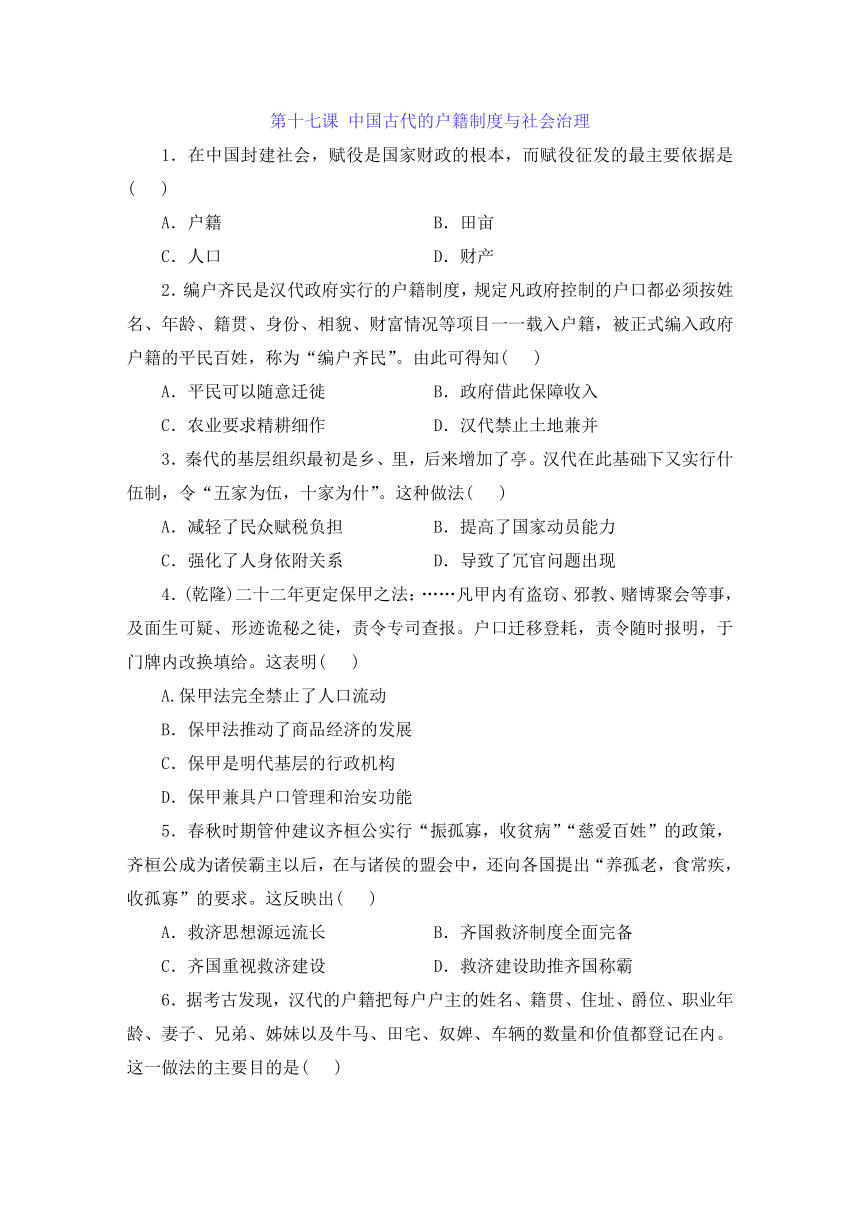

第十七课 中国古代的户籍制度与社会治理

1.在中国封建社会,赋役是国家财政的根本,而赋役征发的最主要依据是( )

A.户籍 B.田亩

C.人口 D.财产

2.编户齐民是汉代政府实行的户籍制度,规定凡政府控制的户口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富情况等项目一一载入户籍,被正式编入政府户籍的平民百姓,称为“编户齐民”。由此可得知( )

A.平民可以随意迁徙 B.政府借此保障收入

C.农业要求精耕细作 D.汉代禁止土地兼并

3.秦代的基层组织最初是乡、里,后来增加了亭。汉代在此基础下又实行什伍制,令“五家为伍,十家为什”。这种做法( )

A.减轻了民众赋税负担 B.提高了国家动员能力

C.强化了人身依附关系 D.导致了冗官问题出现

4.(乾隆)二十二年更定保甲之法:……凡甲内有盗窃、邪教、赌博聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。这表明( )

A.保甲法完全禁止了人口流动

B.保甲法推动了商品经济的发展

C.保甲是明代基层的行政机构

D.保甲兼具户口管理和治安功能

5.春秋时期管仲建议齐桓公实行“振孤寡,收贫病”“慈爱百姓”的政策,齐桓公成为诸侯霸主以后,在与诸侯的盟会中,还向各国提出“养孤老,食常疾,收孤寡”的要求。这反映出( )

A.救济思想源远流长 B.齐国救济制度全面完备

C.齐国重视救济建设 D.救济建设助推齐国称霸

6.据考古发现,汉代的户籍把每户户主的姓名、籍贯、住址、爵位、职业年龄、妻子、兄弟、姊妹以及牛马、田宅、奴婢、车辆的数量和价值都登记在内。这一做法的主要目的是( )

A.落实重农抑商政策 B.强化对民众的控制

C.根除王国势力威胁 D.抑制豪强地主势力

7.(2023·浙江1月选考)延载元年(694)八月敕:“诸户口计年将人丁、老、疾、应免课役及给侍者,皆县亲貌形状,以为定簿。一定以后,不得更貌。疑有奸欺者,听随事貌定,以付手实。”这种户籍管理办法是( )

A.黄籍登记 B.白籍土断

C.貌阅之法 D.诸色户计

8.明朝每年正月和十月,各村都要举行村民大宴,名曰“乡饮”。与会者必须恭听年高德者的训辞和宣读朝廷法令,主持者在这一场合还要申饬行为不检的村民。这反映出( )

A.地方管理行之有效 B.基层治理重视教化

C.程朱理学日益僵化 D.中央集权不断加强

9.明朝正德以前,法令只允许有官衔品级的达官贵族设立祠堂祭祀祖先,平民百姓建祠堂是不合法的。嘉靖时期,才正式允许庶民修建祠堂,民间修葺祠堂之风开始兴盛起来。这一政策的转变旨在( )

A.发挥民间宗族治理功能

B.缓和日益突出的社会矛盾

C.打击贵族强化中央权力

D.弥补中央集权统治的不足

10.阅读材料,完成下列要求。

材料 户籍制度萌芽于商朝,据殷墟卜辞中记载商朝已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下……唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日益枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——摘编自《中国户籍制度的历史考》

(1)根据材料,概括中国古代户籍制度的主要功能。

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明中国古代户籍制度演变的特点,并分析其演变的原因。

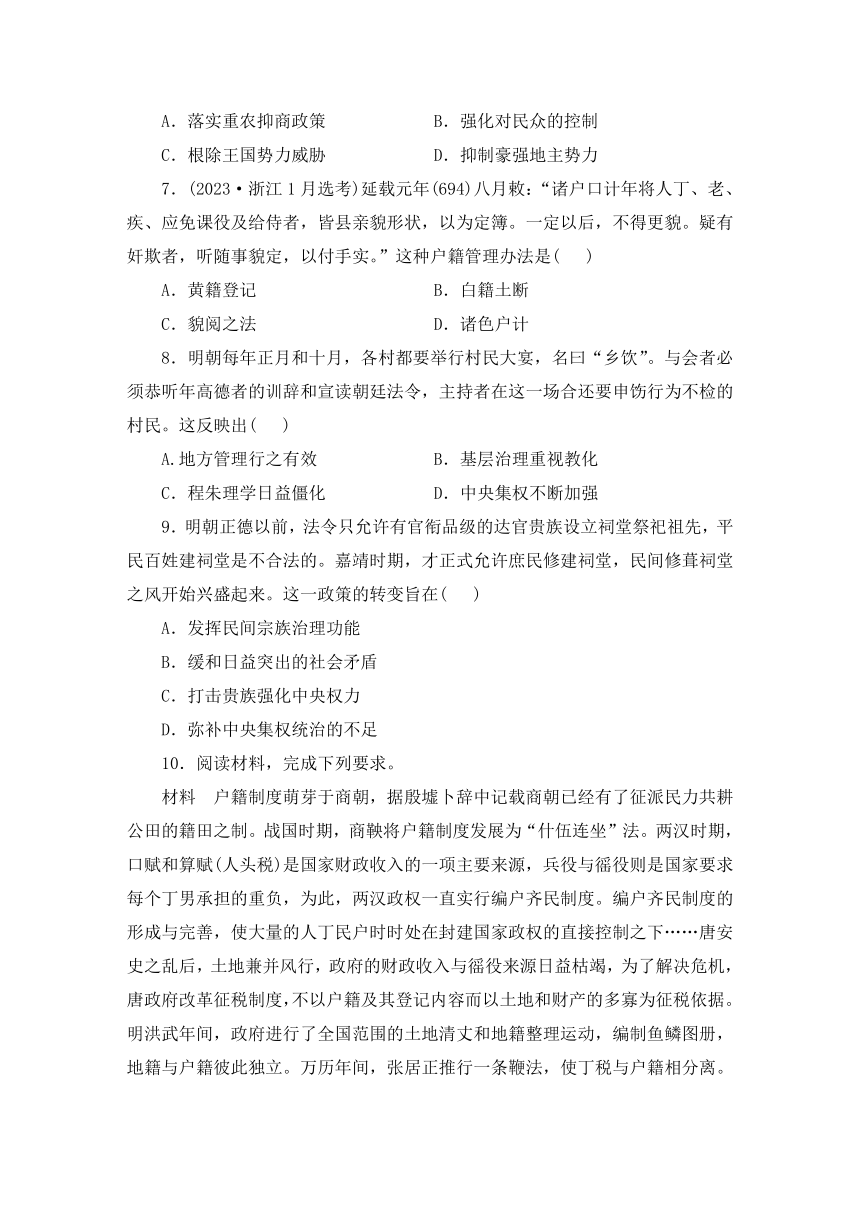

11.下表为明朝广东省部分地区户数、口数变化情况。据此推断,造成表中户数、口数变化的最具可能的原因是( )

洪武二十四年 嘉靖年间

户数 口数 户数 口数

广州 210 995 608 451 170 807 553 943

南雄 8 909 67 731 6 823 20 622

肇庆 89 111 415 793 51 956 217 459

雷州 45 372 225 612 24 142 43 227

全省 579 739 2 237 035 463 813 1 875 158

A.战乱频繁人口显著减少

B.里甲制度难以发挥作用

C.编户逃避赋役脱离户籍

D.摊丁入亩导致人口激增

12.明代中叶,开始推行附籍与寄籍制度。所谓附籍是指“各处逃移人户悉宥(宽恕)其罪,许于所在官司附籍,纳粮当差”,寄籍是指保留原籍的同时可在外挂籍寄居。这表明当时( )

A.户籍管理制度混乱 B.赋役负担的减轻

C.重农抑商政策松动 D.社会流动性增强

13.两汉时期,在户籍管理上,户内有男性成员的情况下,女性也可以成为户主;尊长与卑幼同时存在的情况下,尊长或卑幼均可能成为户主。三国时期出现了新的趋向,若户内有成年男性,则女性和未成年男子已不能成为户主。据此可知三国时期( )

A.国家治理效能显著提高

B.户籍制度日趋完备

C.儒学逐渐渗入基层管理

D.女性社会地位低下

14.明代在地方普遍设立申明亭,书写境内百姓过失以示惩戒;设置族善亭,书写善人善事以示表彰。各地推选一位年高有德之人负责书写,称为老人。毁坏亭舍、涂抹榜文者,予以严惩。这反映出明代基层治理( )

A.注重乡土教化 B.形成自治机制

C.体现宽严相济 D.依靠地方士绅

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐初,政府规定:“民男二十、女十五以上无夫家者,州县以礼聘娶;贫不能自行者,乡里富人及亲戚资送之;鳏夫六十、寡妇五十、妇人有子若守节者勿强。”这一规定,从长远来看有助于富户对当地乡村的掌控,但也有利于乡村基层的稳定。到了唐玄宗时期,随着富户阶层兴起,政府也逐渐尝试给富户摊派事务,并且兵役也多由富户承担:“请于江淮转运租米,取州县义仓粟,转市轻货,差富户押船。若迟留损坏,皆征船户。”税、役都由富户负责,看似加大了富户的压力,但另一方面也将权力交到了富户的手中。

——摘编自谷更有《唐宋时期的乡村控制与基层社会》

材料二 安史之乱爆发后,唐代财政彻底陷入瘫痪状态。面对困境,政府开始了全新的财税政策即两税制,有效改变了赋役不公的状况,大大减轻了贫农的负担,保证了乡村社会的稳定。此后唐代统治者亦多次下令,重申两税制:“天下除两税外,不得妄有科配,其擅加杂榷率一切宜停,令御史台严加察访者。”通过禁止人口买卖、叫停苛捐杂税、打击宗教势力等手段,政府有效地维护了乡村基层的秩序。而在两税制的背景下,富户成了赋税的主要承担者,这既解决了乡官制下里正没有足够能力收取赋税的缺陷,也有效保证了贫农的基本生存,故而富户阶层最终成了政府在乡村的代理人。至此,富户轮差的户役制兴起,唐代乡村治理模式转型基本完成。

——摘编自胡瑜锴《基层社会治理的历史经验:唐代

乡村治理转型初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐代乡村治理的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐中期乡村治理的新举措,并简析其影响。

参考答案

解析:选A 中国封建社会,以封建土地私有制为经济基础,为保障国家的财政收入和兵役、劳役征派,从确立封建土地私有制开始,统治者就加强对人口的管理,即制定户籍,作为稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩序的最主要依据,故选A项。

解析:选B 据材料“规定凡政府控制的户口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富情况等项目一一载入户籍”可知,汉代这一政策保证了农户户数的稳定,而小农户是中国古代赋税的主要承担者,进而保障政府收入,故选B项。

解析:选B 根据材料可知,秦代到汉代,通过乡、里、亭和什伍制度,强化了政府对民众的管理,提高了国家动员能力,故B项正确;材料没有涉及赋税减轻的信息,排除A项;政府加强对民众的管理不能等同于强化了人身依附,排除C项;秦汉基层组织不属于官僚体系,排除D项。

解析:选D 材料“凡甲内有盗窃……之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明”说明保甲负责辖区内的治安和户政事务,故选D项;“完全禁止”的说法过于绝对,排除A项;材料论述的是保甲的职责,未涉及其对商品经济发展的作用如何,排除B项;保甲并非明代法定行政机构,排除C项。

解析:选C 从材料中可以看出,春秋时期齐国重视对贫苦民众的生活保障,且将本国所实行的救济政策推行于别国,足见齐国重视救济建设,故选C项。

解析:选B 汉代户籍统计具体准确,统治者这样做的主要目的是便于征发赋役和控制百姓,即强化对民众的控制,故选B项;加强户籍管理并不等同于抑商,排除A项;材料中的户籍管理并非仅针对诸侯王国与豪强地主势力,排除C、D两项。

解析:选C 根据材料时间“延载元年(694)”可得出是在唐朝,根据材料“亲貌形状,以为定簿”“听随事貌定,以付手实”可知隋唐政府命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实,故C项正确。黄籍登记是西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,故A项错误;东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,故B项错误;元朝实行“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动,故D项错误。

解析:选B 根据材料“与会者必须恭听年高德者的训辞和宣读朝廷法令,主持者在这一场合还要申饬行为不检的村民”可知,这反映了明代重视基层的教化治理,B项正确。

解析:选A 根据材料并结合所学知识可知,修建祠堂有利于团结宗族势力,发挥民间宗族治理功能,稳定社会秩序,A项正确;修建祠堂与缓和日益突出的社会矛盾无关,排除B项;修建祠堂并不会强化中央权力,排除C项;材料政策的转变旨在发挥民间宗族治理功能,D项不符合材料主旨,排除。

答案:(1)主要功能:征发民力;控制人民;征收赋税、徭役;统计人丁。

(2)特点:历史悠久,由复杂到简单;户籍对人身的控制由紧到松(或答户籍制度下人身依附关系逐渐减弱);与土地和赋税制度逐渐分离;传统户籍制度逐渐被废除。

原因:中央集权制度不断强化;统治者的改革;农民的反抗斗争;商品经济的发展;土地兼并;财政危机。

解析:选C 结合表格数据及所学知识可知,从明洪武二十四年到嘉靖年间,广东各地区的户数和口数都出现大幅度下降的趋势,而此时的明朝社会相对稳定,并无大的战乱和战争,这说明表中的户数、口数的减少是编户逃避赋役脱离户籍导致的,C项正确,排除A项;明朝的里甲制度主要是维护地方治安和秩序,从材料中并不能看出里甲制度没有发挥这一作用,排除B项;摊丁入亩是清朝的赋税制度,排除D项。

解析:选D 根据材料“附籍是指‘各处逃移人户悉宥(宽恕)其罪,许于所在官司附籍,纳粮当差’,寄籍是指保留原籍的同时可在外挂籍寄居”并结合所学知识可知,明代中后期,商品经济发展,人员流动增强,政府不得不对原有的制度进行一定的变更,出现了附籍与寄籍制度,D项正确。

解析:选C 据材料可知,三国时期在户内有成年男性的情况下,女性和未成年人不能成为户主,这说明与两汉时期相比,三国时期儒家三纲五常和尊卑长幼的观念影响加深,即儒学逐渐渗透到基层管理,故选C项。

解析:选A 据材料“明代在地方普遍设立申明亭,书写境内百姓过失以示惩戒;设置族善亭,书写善人善事以示表彰”可知,明代的基层治理中注重乡土教化,A项正确;“自治”表述错误,排除B项;材料突出的是教化,排除C项;材料未涉及依靠的力量,排除D项。

答案:(1)特点:强制富户帮助贫困人群;赋役负担向富户倾斜;富户逐渐掌控基层乡村。

(2)新举措:改革财税制度;减轻贫农负担;打击人口买卖和宗教势力;加大基层督查力度。

影响:一定程度上解决了国家财税征收和财政困难问题;有利于缓和阶级矛盾和促进社会稳定;提高了富户在基层管理的作用及影响力;促进了唐代乡村治理模式转型。

1.在中国封建社会,赋役是国家财政的根本,而赋役征发的最主要依据是( )

A.户籍 B.田亩

C.人口 D.财产

2.编户齐民是汉代政府实行的户籍制度,规定凡政府控制的户口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富情况等项目一一载入户籍,被正式编入政府户籍的平民百姓,称为“编户齐民”。由此可得知( )

A.平民可以随意迁徙 B.政府借此保障收入

C.农业要求精耕细作 D.汉代禁止土地兼并

3.秦代的基层组织最初是乡、里,后来增加了亭。汉代在此基础下又实行什伍制,令“五家为伍,十家为什”。这种做法( )

A.减轻了民众赋税负担 B.提高了国家动员能力

C.强化了人身依附关系 D.导致了冗官问题出现

4.(乾隆)二十二年更定保甲之法:……凡甲内有盗窃、邪教、赌博聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。这表明( )

A.保甲法完全禁止了人口流动

B.保甲法推动了商品经济的发展

C.保甲是明代基层的行政机构

D.保甲兼具户口管理和治安功能

5.春秋时期管仲建议齐桓公实行“振孤寡,收贫病”“慈爱百姓”的政策,齐桓公成为诸侯霸主以后,在与诸侯的盟会中,还向各国提出“养孤老,食常疾,收孤寡”的要求。这反映出( )

A.救济思想源远流长 B.齐国救济制度全面完备

C.齐国重视救济建设 D.救济建设助推齐国称霸

6.据考古发现,汉代的户籍把每户户主的姓名、籍贯、住址、爵位、职业年龄、妻子、兄弟、姊妹以及牛马、田宅、奴婢、车辆的数量和价值都登记在内。这一做法的主要目的是( )

A.落实重农抑商政策 B.强化对民众的控制

C.根除王国势力威胁 D.抑制豪强地主势力

7.(2023·浙江1月选考)延载元年(694)八月敕:“诸户口计年将人丁、老、疾、应免课役及给侍者,皆县亲貌形状,以为定簿。一定以后,不得更貌。疑有奸欺者,听随事貌定,以付手实。”这种户籍管理办法是( )

A.黄籍登记 B.白籍土断

C.貌阅之法 D.诸色户计

8.明朝每年正月和十月,各村都要举行村民大宴,名曰“乡饮”。与会者必须恭听年高德者的训辞和宣读朝廷法令,主持者在这一场合还要申饬行为不检的村民。这反映出( )

A.地方管理行之有效 B.基层治理重视教化

C.程朱理学日益僵化 D.中央集权不断加强

9.明朝正德以前,法令只允许有官衔品级的达官贵族设立祠堂祭祀祖先,平民百姓建祠堂是不合法的。嘉靖时期,才正式允许庶民修建祠堂,民间修葺祠堂之风开始兴盛起来。这一政策的转变旨在( )

A.发挥民间宗族治理功能

B.缓和日益突出的社会矛盾

C.打击贵族强化中央权力

D.弥补中央集权统治的不足

10.阅读材料,完成下列要求。

材料 户籍制度萌芽于商朝,据殷墟卜辞中记载商朝已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下……唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日益枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——摘编自《中国户籍制度的历史考》

(1)根据材料,概括中国古代户籍制度的主要功能。

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明中国古代户籍制度演变的特点,并分析其演变的原因。

11.下表为明朝广东省部分地区户数、口数变化情况。据此推断,造成表中户数、口数变化的最具可能的原因是( )

洪武二十四年 嘉靖年间

户数 口数 户数 口数

广州 210 995 608 451 170 807 553 943

南雄 8 909 67 731 6 823 20 622

肇庆 89 111 415 793 51 956 217 459

雷州 45 372 225 612 24 142 43 227

全省 579 739 2 237 035 463 813 1 875 158

A.战乱频繁人口显著减少

B.里甲制度难以发挥作用

C.编户逃避赋役脱离户籍

D.摊丁入亩导致人口激增

12.明代中叶,开始推行附籍与寄籍制度。所谓附籍是指“各处逃移人户悉宥(宽恕)其罪,许于所在官司附籍,纳粮当差”,寄籍是指保留原籍的同时可在外挂籍寄居。这表明当时( )

A.户籍管理制度混乱 B.赋役负担的减轻

C.重农抑商政策松动 D.社会流动性增强

13.两汉时期,在户籍管理上,户内有男性成员的情况下,女性也可以成为户主;尊长与卑幼同时存在的情况下,尊长或卑幼均可能成为户主。三国时期出现了新的趋向,若户内有成年男性,则女性和未成年男子已不能成为户主。据此可知三国时期( )

A.国家治理效能显著提高

B.户籍制度日趋完备

C.儒学逐渐渗入基层管理

D.女性社会地位低下

14.明代在地方普遍设立申明亭,书写境内百姓过失以示惩戒;设置族善亭,书写善人善事以示表彰。各地推选一位年高有德之人负责书写,称为老人。毁坏亭舍、涂抹榜文者,予以严惩。这反映出明代基层治理( )

A.注重乡土教化 B.形成自治机制

C.体现宽严相济 D.依靠地方士绅

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐初,政府规定:“民男二十、女十五以上无夫家者,州县以礼聘娶;贫不能自行者,乡里富人及亲戚资送之;鳏夫六十、寡妇五十、妇人有子若守节者勿强。”这一规定,从长远来看有助于富户对当地乡村的掌控,但也有利于乡村基层的稳定。到了唐玄宗时期,随着富户阶层兴起,政府也逐渐尝试给富户摊派事务,并且兵役也多由富户承担:“请于江淮转运租米,取州县义仓粟,转市轻货,差富户押船。若迟留损坏,皆征船户。”税、役都由富户负责,看似加大了富户的压力,但另一方面也将权力交到了富户的手中。

——摘编自谷更有《唐宋时期的乡村控制与基层社会》

材料二 安史之乱爆发后,唐代财政彻底陷入瘫痪状态。面对困境,政府开始了全新的财税政策即两税制,有效改变了赋役不公的状况,大大减轻了贫农的负担,保证了乡村社会的稳定。此后唐代统治者亦多次下令,重申两税制:“天下除两税外,不得妄有科配,其擅加杂榷率一切宜停,令御史台严加察访者。”通过禁止人口买卖、叫停苛捐杂税、打击宗教势力等手段,政府有效地维护了乡村基层的秩序。而在两税制的背景下,富户成了赋税的主要承担者,这既解决了乡官制下里正没有足够能力收取赋税的缺陷,也有效保证了贫农的基本生存,故而富户阶层最终成了政府在乡村的代理人。至此,富户轮差的户役制兴起,唐代乡村治理模式转型基本完成。

——摘编自胡瑜锴《基层社会治理的历史经验:唐代

乡村治理转型初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐代乡村治理的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐中期乡村治理的新举措,并简析其影响。

参考答案

解析:选A 中国封建社会,以封建土地私有制为经济基础,为保障国家的财政收入和兵役、劳役征派,从确立封建土地私有制开始,统治者就加强对人口的管理,即制定户籍,作为稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩序的最主要依据,故选A项。

解析:选B 据材料“规定凡政府控制的户口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富情况等项目一一载入户籍”可知,汉代这一政策保证了农户户数的稳定,而小农户是中国古代赋税的主要承担者,进而保障政府收入,故选B项。

解析:选B 根据材料可知,秦代到汉代,通过乡、里、亭和什伍制度,强化了政府对民众的管理,提高了国家动员能力,故B项正确;材料没有涉及赋税减轻的信息,排除A项;政府加强对民众的管理不能等同于强化了人身依附,排除C项;秦汉基层组织不属于官僚体系,排除D项。

解析:选D 材料“凡甲内有盗窃……之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明”说明保甲负责辖区内的治安和户政事务,故选D项;“完全禁止”的说法过于绝对,排除A项;材料论述的是保甲的职责,未涉及其对商品经济发展的作用如何,排除B项;保甲并非明代法定行政机构,排除C项。

解析:选C 从材料中可以看出,春秋时期齐国重视对贫苦民众的生活保障,且将本国所实行的救济政策推行于别国,足见齐国重视救济建设,故选C项。

解析:选B 汉代户籍统计具体准确,统治者这样做的主要目的是便于征发赋役和控制百姓,即强化对民众的控制,故选B项;加强户籍管理并不等同于抑商,排除A项;材料中的户籍管理并非仅针对诸侯王国与豪强地主势力,排除C、D两项。

解析:选C 根据材料时间“延载元年(694)”可得出是在唐朝,根据材料“亲貌形状,以为定簿”“听随事貌定,以付手实”可知隋唐政府命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实,故C项正确。黄籍登记是西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,故A项错误;东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,故B项错误;元朝实行“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动,故D项错误。

解析:选B 根据材料“与会者必须恭听年高德者的训辞和宣读朝廷法令,主持者在这一场合还要申饬行为不检的村民”可知,这反映了明代重视基层的教化治理,B项正确。

解析:选A 根据材料并结合所学知识可知,修建祠堂有利于团结宗族势力,发挥民间宗族治理功能,稳定社会秩序,A项正确;修建祠堂与缓和日益突出的社会矛盾无关,排除B项;修建祠堂并不会强化中央权力,排除C项;材料政策的转变旨在发挥民间宗族治理功能,D项不符合材料主旨,排除。

答案:(1)主要功能:征发民力;控制人民;征收赋税、徭役;统计人丁。

(2)特点:历史悠久,由复杂到简单;户籍对人身的控制由紧到松(或答户籍制度下人身依附关系逐渐减弱);与土地和赋税制度逐渐分离;传统户籍制度逐渐被废除。

原因:中央集权制度不断强化;统治者的改革;农民的反抗斗争;商品经济的发展;土地兼并;财政危机。

解析:选C 结合表格数据及所学知识可知,从明洪武二十四年到嘉靖年间,广东各地区的户数和口数都出现大幅度下降的趋势,而此时的明朝社会相对稳定,并无大的战乱和战争,这说明表中的户数、口数的减少是编户逃避赋役脱离户籍导致的,C项正确,排除A项;明朝的里甲制度主要是维护地方治安和秩序,从材料中并不能看出里甲制度没有发挥这一作用,排除B项;摊丁入亩是清朝的赋税制度,排除D项。

解析:选D 根据材料“附籍是指‘各处逃移人户悉宥(宽恕)其罪,许于所在官司附籍,纳粮当差’,寄籍是指保留原籍的同时可在外挂籍寄居”并结合所学知识可知,明代中后期,商品经济发展,人员流动增强,政府不得不对原有的制度进行一定的变更,出现了附籍与寄籍制度,D项正确。

解析:选C 据材料可知,三国时期在户内有成年男性的情况下,女性和未成年人不能成为户主,这说明与两汉时期相比,三国时期儒家三纲五常和尊卑长幼的观念影响加深,即儒学逐渐渗透到基层管理,故选C项。

解析:选A 据材料“明代在地方普遍设立申明亭,书写境内百姓过失以示惩戒;设置族善亭,书写善人善事以示表彰”可知,明代的基层治理中注重乡土教化,A项正确;“自治”表述错误,排除B项;材料突出的是教化,排除C项;材料未涉及依靠的力量,排除D项。

答案:(1)特点:强制富户帮助贫困人群;赋役负担向富户倾斜;富户逐渐掌控基层乡村。

(2)新举措:改革财税制度;减轻贫农负担;打击人口买卖和宗教势力;加大基层督查力度。

影响:一定程度上解决了国家财税征收和财政困难问题;有利于缓和阶级矛盾和促进社会稳定;提高了富户在基层管理的作用及影响力;促进了唐代乡村治理模式转型。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理