高考生物真题分类汇编:12 生物的变异(含解析)

文档属性

| 名称 | 高考生物真题分类汇编:12 生物的变异(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-30 00:19:05 | ||

图片预览

文档简介

高考生物真题分类汇编

专题12 生物的变异

考点1 基因突变和基因重组

1.(2023海南,8,3分)我国航天员乘坐我国自主研发的载人飞船,顺利进入空间实验室,并在太空中安全地生活与工作。航天服具有生命保障系统,为航天员提供了类似地面的环境。下列有关航天服及其生命保障系统的叙述,错误的是 ( )

A.能清除微量污染,减少航天员相关疾病的发生

B.能阻隔太空中各种射线,避免航天员机体细胞发生诱发突变

C.能调控航天服内的温度,维持航天员的体温恒定不变

D.能控制航天服内的压力,避免航天员的肺由于环境压力变化而发生损伤

答案 C 根据题干信息“航天服具有生命保障系统,为航天员提供了类似地面的环境”,可推测航天服具有清除微量污染的功能,也能阻隔射线,避免射线对人体细胞的诱变作用,还能调控压力,利于航天员维持自身胸腔的压力平衡,保证肺的正常功能,故A、B、D正确。正常人的体温会在一定范围内波动(接近37 ℃,一天内变化幅度一般不超过1 ℃),不是恒定不变的,C错误。

2.(2023湖南,3,2分)酗酒危害人类健康。乙醇在人体内先转化为乙醛,在乙醛脱氢酶2(ALDH2)作用下再转化为乙酸,最终转化成CO2和水。头孢类药物能抑制ALDH2的活性。ALDH2基因某突变导致ALDH2活性下降或丧失。在高加索人群中该突变的基因频率不足5%,而东亚人群中是30%~50%。下列叙述错误的是 ( )

A.相对于高加索人群,东亚人群饮酒后面临的风险更高

B.患者在服用头孢类药物期间应避免摄入含酒精的药物或食物

C.ALDH2基因突变人群对酒精耐受性下降,表明基因通过蛋白质控制生物性状

D.饮酒前口服ALDH2酶制剂可催化乙醛转化成乙酸,从而预防酒精中毒

答案 D 乙醇在人体内先转化为乙醛,ALDH2可催化乙醛转化为乙酸,ALDH2基因突变会导致ALDH2活性下降或丧失,使乙醛代谢减慢,并在体内积蓄,从而引起人体恶心、呕吐等不良反应,由题意可知,东亚人群中ALDH2突变基因的频率大于高加索人群,所以相较于高加索人群,东亚人群饮酒后面临的风险更高,A正确;头孢类药物能抑制ALDH2的活性,从而使乙醛的代谢过程减慢,所以患者在服用头孢类药物期间应避免摄入含酒精的药物或食物,B正确;ALDH2是一种蛋白质类酶,由上述分析可知,ALDH2基因突变会使ALDH2活性下降或丧失,从而使人的酒精耐受性下降,这表明基因可通过控制蛋白质类酶的活性来控制(并非是直接控制,而是间接控制)代谢过程,进而控制生物性状,C正确;ALDH2酶制剂口服后会被消化酶水解,不能再催化乙醛转化成乙酸,D错误。

3.(2023广东,2,2分)中外科学家经多年合作研究,发现circDNMT1(一种RNA分子)通过与抑癌基因p53表达的蛋白结合诱发乳腺癌,为解决乳腺癌这一威胁全球女性健康的重大问题提供了新思路。下列叙述错误的是 ( )

A.p53基因突变可能引起细胞癌变

B.p53蛋白能够调控细胞的生长和增殖

C.circDNMT1高表达会使乳腺癌细胞增殖变慢

D.circDNMT1的基因编辑可用于乳腺癌的基础研究

答案 C 抑癌基因(如p53)表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,可能引起细胞癌变,A、B正确;由于circDNMT1与抑癌基因p53表达的蛋白结合可诱发乳腺癌,故circDNMT1高表达更易诱发乳腺癌,使癌细胞增殖变快,C错误;通过基因编辑改造circDNMT1序列,可用于研究乳腺癌的发病机理,D正确。

4.(2023湖南,15,4分)(不定项)为精细定位水稻4号染色体上的抗虫基因,用纯合抗虫水稻与纯合易感水稻的杂交后代多次自交,得到一系列抗虫或易感水稻单株。对亲本及后代单株4号染色体上的多个不连续位点进行测序,部分结果按碱基位点顺序排列如表。据表推测水稻同源染色体发生了随机互换,下列叙述正确的是 ( )

---位点1-----位点2-----位点3-----位点4-----位点5-----位点6---

A/A A/A A/A A/A A/A A/A 纯合抗虫水稻亲本

G/G G/G G/G G/G G/G G/G 纯合易感水稻亲本

G/G G/G A/A A/A A/A A/A 抗虫水稻1

A/G A/G A/G A/G A/G G/G 抗虫水稻2

A/G G/G G/G G/G G/G A/A 易感水稻1

示例:A/G表示同源染色体相同位点,一条DNA 上为A-T碱基对,另一条DNA上为G-C碱基对

A.抗虫水稻1的位点2-3之间发生过交换

B.易感水稻1的位点2-3及5-6之间发生过交换

C.抗虫基因可能与位点3、4、5有关

D.抗虫基因位于位点2-6之间

答案 ACD 题表中的6个位点均位于水稻4号染色体上,由亲本6个位点测序结果可知,F1的4号染色体中一条为6个A,另一条为6个G,即相应的6个位点均应为A/G ,故若亲代减数分裂过程中未发生互换,则后代4号染色体6个位点碱基序列为6个A/A、6个G/G或6个A/G三种类型。由抗虫水稻1的6个位点碱基序列可知,其2条4号染色体上的6个位点碱基序列均为GGAAAA,说明亲代产生配子过程中,同源染色体的非姐妹染色单体上含位点1、2的片段或含位点3、4、5、6的片段发生过互换,即位点2-3之间发生过交换,形成的GGAAAA雌雄配子结合发育形成该抗虫水稻1,A正确。同理易感水稻1的位点1-2及5-6之间发生过交换,B错误。由纯合抗虫水稻亲本、抗虫水稻1、抗虫水稻2的位点3、4、5均有A,而纯合易感水稻亲本、易感水稻1的位点3、4、5均无A可知,抗虫基因可能与位点3、4、5有关,C正确。抗虫水稻1的位点1、2为G/G,位点2-3之间发生过交换,但仍抗虫;抗虫水稻2位点6为G/G,位点5-6之间发生过交换,但仍抗虫,说明交换片段上应不含抗虫基因,故抗虫基因位于2-6之间,D正确。

5.(2022北京,5,2分)蜜蜂的雌蜂(蜂王和工蜂)为二倍体,由受精卵发育而来;雄蜂是单倍体,由未受精卵发育而来。由此不能得出 ( )

A.雄蜂体细胞中无同源染色体

B.雄蜂精子中染色体数目是其体细胞的一半

C.蜂王减数分裂时非同源染色体自由组合

D.蜜蜂的性别决定方式与果蝇不同

答案 B 雄蜂由未受精卵发育而来,故其体细胞中只有一个染色体组,无同源染色体,A正确;雄蜂精子和体细胞中均只有一个染色体组,故雄蜂精子中染色体数目与其体细胞中的相同,B错误;蜂王为二倍体,蜂王减数分裂时非同源染色体自由组合,C正确;蜜蜂的性别由染色体组数决定,果蝇的性别由性染色体决定,故二者的性别决定方式不同,D正确。

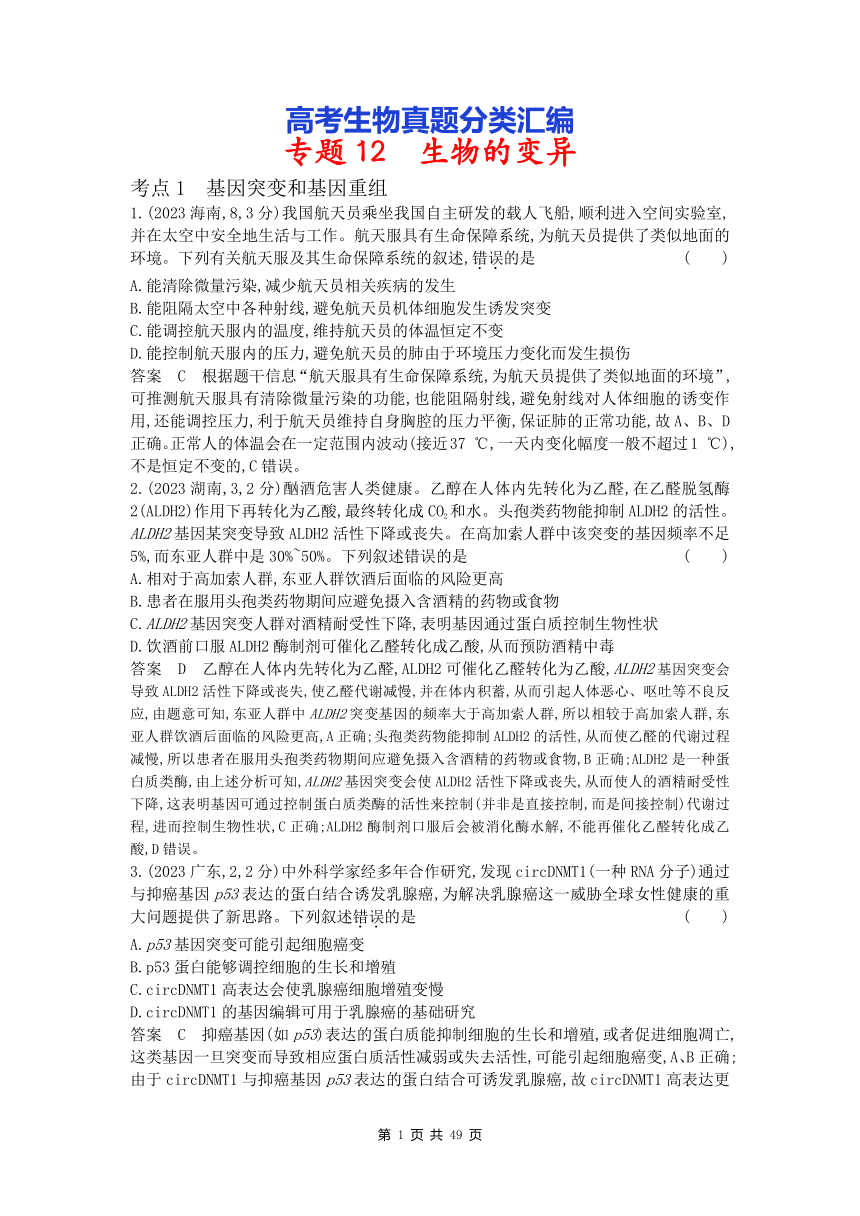

6.(2022广东,11,2分)为研究人原癌基因Myc和Ras的功能,科学家构建了三组转基因小鼠(Myc、Ras及Myc+Ras,基因均大量表达),发现这些小鼠随时间进程体内会出现肿瘤(如图)。下列叙述正确的是 ( )

A.原癌基因的作用是阻止细胞正常增殖

B.三组小鼠的肿瘤细胞均没有无限增殖的能力

C.两种基因在人体细胞内编码功能异常的蛋白质

D.两种基因大量表达对小鼠细胞癌变有累积效应

答案 D 原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,其主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,A错误;肿瘤细胞具有无限增殖的能力,B错误;两种基因在人体细胞内编码功能正常的蛋白质,C错误;由题图可知,与两种基因单独大量表达时相比,两种基因同时在小鼠体内大量表达时,肿瘤小鼠的比例显著增大,且出现肿瘤小鼠的时间提前,说明两种基因大量表达对小鼠细胞癌变有累积效应,D正确。

7.(2022湖南,5,2分)关于癌症,下列叙述错误的是 ( )

A.成纤维细胞癌变后变成球形,其结构和功能会发生相应改变

B.癌症发生的频率不是很高,大多数癌症的发生是多个基因突变的累积效应

C.正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞,原因是抑癌基因突变成原癌基因

D.乐观向上的心态、良好的生活习惯,可降低癌症发生的可能性

答案 C 细胞癌变后其形态、结构和功能均会发生相应改变,A正确;通常细胞癌变具有多个基因突变的累积效应,故癌症发生的频率不是很高,B正确;一般来说,原癌基因表达的蛋白质是细胞正常生长和增殖所必需的,细胞癌变的机理是原癌基因或抑癌基因发生突变,或者原癌基因过量表达等,C错误;乐观向上的心态、良好的生活习惯,可提高机体的免疫能力,从而降低癌症发生的可能性,D正确。

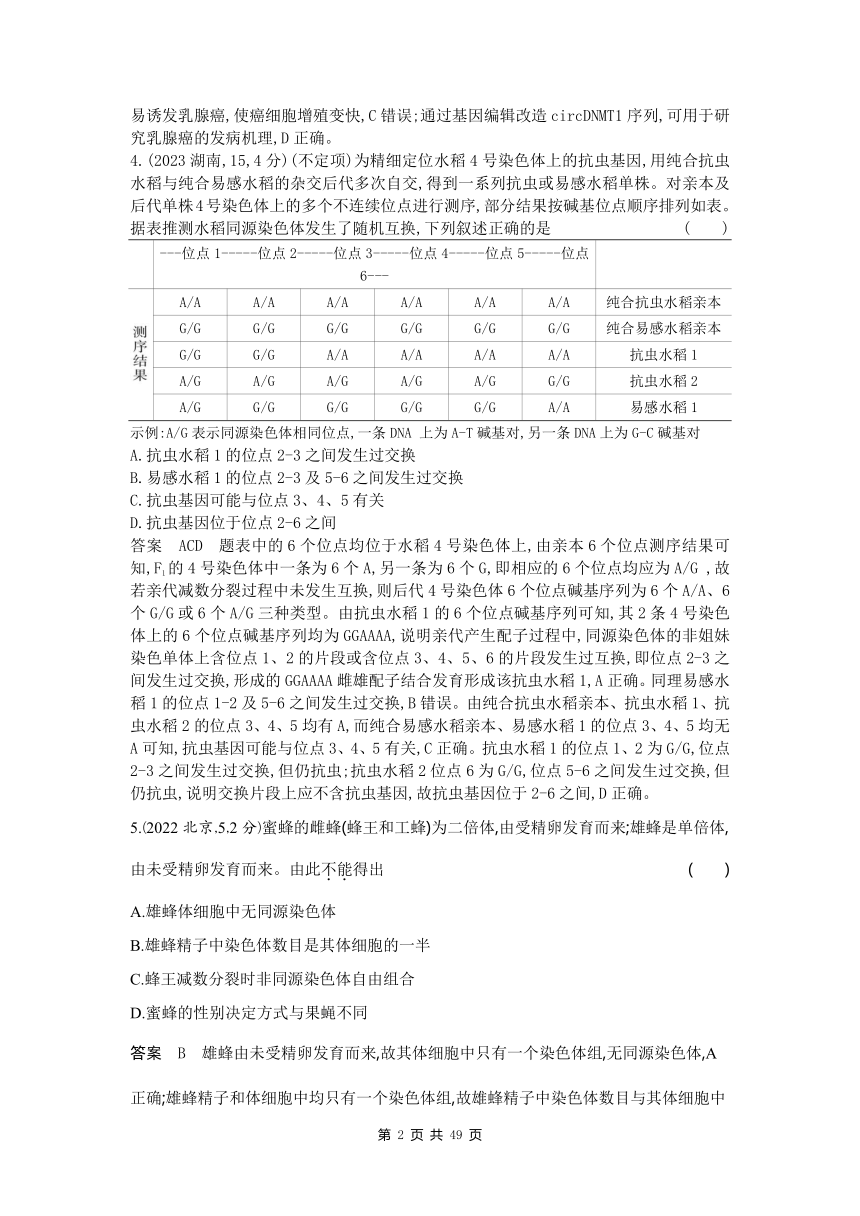

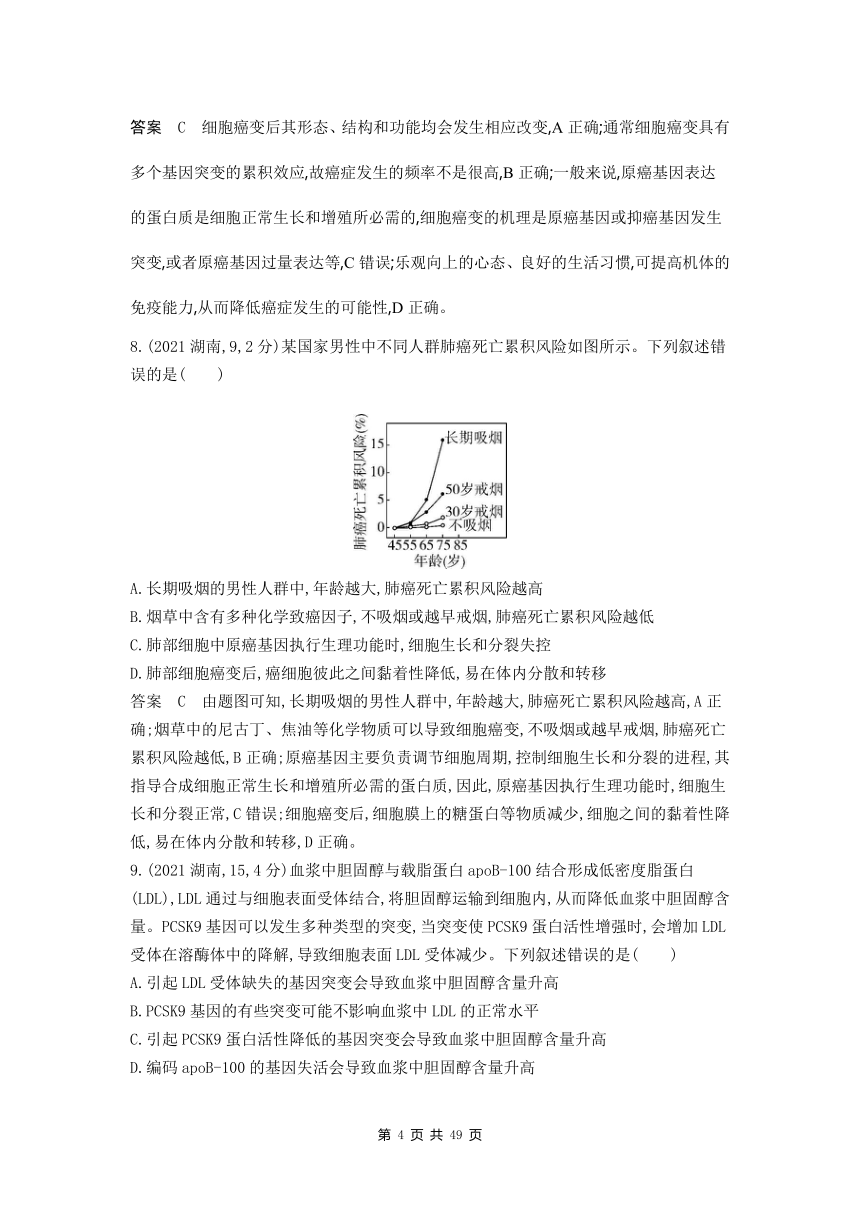

8.(2021湖南,9,2分)某国家男性中不同人群肺癌死亡累积风险如图所示。下列叙述错误的是( )

A.长期吸烟的男性人群中,年龄越大,肺癌死亡累积风险越高

B.烟草中含有多种化学致癌因子,不吸烟或越早戒烟,肺癌死亡累积风险越低

C.肺部细胞中原癌基因执行生理功能时,细胞生长和分裂失控

D.肺部细胞癌变后,癌细胞彼此之间黏着性降低,易在体内分散和转移

答案 C 由题图可知,长期吸烟的男性人群中,年龄越大,肺癌死亡累积风险越高,A正确;烟草中的尼古丁、焦油等化学物质可以导致细胞癌变,不吸烟或越早戒烟,肺癌死亡累积风险越低,B正确;原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,其指导合成细胞正常生长和增殖所必需的蛋白质,因此,原癌基因执行生理功能时,细胞生长和分裂正常,C错误;细胞癌变后,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性降低,易在体内分散和转移,D正确。

9.(2021湖南,15,4分)血浆中胆固醇与载脂蛋白apoB-100结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL通过与细胞表面受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量。PCSK9基因可以发生多种类型的突变,当突变使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少。下列叙述错误的是( )

A.引起LDL受体缺失的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

B.PCSK9基因的有些突变可能不影响血浆中LDL的正常水平

C.引起PCSK9蛋白活性降低的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

D.编码apoB-100的基因失活会导致血浆中胆固醇含量升高

答案 C LDL通过与细胞表面受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量,但引起LDL受体缺失的基因突变可使胆固醇进入细胞的过程受阻,导致血浆中胆固醇含量升高,A正确;PCSK9基因可以发生多种类型的突变,由于密码子具有简并性等,PCSK9基因的有些突变可能不影响PCSK9蛋白的活性,即不影响血浆中LDL的正常水平,B正确;据题意知,引起PCSK9蛋白活性增强的基因突变,会导致细胞表面的LDL受体减少,从而使血浆中胆固醇含量升高,C错误;编码apoB-100的基因失活,会导致载脂蛋白无法形成,不能与血浆中胆固醇结合形成LDL,使血浆中胆固醇含量升高,D正确。

10.(2021浙江6月选考,6,2分)α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分别由141个和146个氨基酸组成,其中第1—138个氨基酸完全相同,其余氨基酸不同。该变异是由基因上编码第139个氨基酸的一个碱基对缺失引起的。该实例不能说明( )

A.该变异属于基因突变

B.基因能指导蛋白质的合成

C.DNA片段的缺失导致变异

D.该变异导致终止密码子后移

答案 C 该变异是由基因上编码氨基酸的一个碱基对缺失引起的,基因的结构发生了改变,属于基因突变,A不符合题意;基因结构发生改变后,相应的蛋白质也发生了改变,表明基因能指导蛋白质的合成,B不符合题意;该变异是由基因上的一个碱基对缺失引起的,而DNA中有基因序列和非基因序列,DNA片段的缺失不一定导致变异,C符合题意;该变异导致相应的蛋白质中所含氨基酸由141个变为146个,而两者前138个氨基酸完全相同,且该变异由基因上编码第139个氨基酸的一个碱基对缺失引起,则该变异导致其转录的mRNA上终止密码子后移,使最终合成的蛋白质多了5个氨基酸,D不符合题意。

11.(2021天津,3,4分)动物正常组织干细胞突变获得异常增殖能力,并与外界因素相互作用,可恶变为癌细胞。干细胞转变为癌细胞后,下列说法正确的是( )

A.DNA序列不变 B.DNA复制方式不变

C.细胞内mRNA不变 D.细胞表面蛋白质不变

答案 B 干细胞发生癌变,其原癌基因或抑癌基因发生突变,因此DNA序列会变,A错误;基因突变会导致DNA碱基序列发生改变,但DNA半保留复制的方式不变,B正确;基因突变后,DNA碱基序列改变,以其为模板转录出的mRNA会变,翻译出的蛋白质同样会发生改变,C、D错误。

12.(2021天津,8,4分)某患者被初步诊断患有SC单基因遗传病,该基因位于常染色体上。调查其家系发现,患者双亲各有一个SC基因发生单碱基替换突变,且突变位于该基因的不同位点。调查结果见下表。

个体 母亲 父亲 姐姐 患者

表现型 正常 正常 正常 患病

SC基因测序结果 [605G/A] [731A/G] [605G/G];[731A/A]

注:测序结果只给出基因一条链(编码链)的碱基序列,[605G/A]表示两条同源染色体上SC基因编码链的第605位碱基分别为G和A。其他类似。

若患者的姐姐两条同源染色体上SC基因编码链的第605和731位碱基可表示为下图1,根据调查结果,推断该患者相应位点的碱基应为( )

图1

A B C D

答案 A 由于患者双亲正常但都有一个SC基因突变而且突变的位点不同,假设正常基因为A,则母亲的突变基因为A相对应的等位基因A1,父亲的突变基因为A2,那么母亲的基因型为AA1,父亲的基因型为AA2,其姐姐是正常的且测序结果如图1所示,则其姐姐的基因型为AA,A基因的编码链碱基序列为,A1的编码链序列为,A2的编码链序列为。患者遗传了母亲的致病基因A1和父亲的致病基因A2而患病,故其相应位点序列为。

13.(2020山东,20,3分)野生型大肠杆菌可以在基本培养基上生长,发生基因突变产生的氨基酸依赖型菌株需要在基本培养基上补充相应氨基酸才能生长。将甲硫氨酸依赖型菌株M和苏氨酸依赖型菌株N单独接种在基本培养基上时,均不会产生菌落。某同学实验过程中发现,将M、N菌株混合培养一段时间,充分稀释后再涂布到基本培养基上,培养后出现许多由单个细菌形成的菌落,将这些菌落分别接种到基本培养基上,培养后均有菌落出现。该同学对这些菌落出现原因的分析,不合理的是(不定项)( )

A.操作过程中出现杂菌污染

B.M、N菌株互为对方提供所缺失的氨基酸

C.混合培养过程中,菌株获得了对方的遗传物质

D.混合培养过程中,菌株中已突变的基因再次发生突变

答案 B 若操作过程中出现杂菌污染,则可在基本培养基中出现题述菌落,A合理;若M、N菌株互为对方提供所缺失的氨基酸,则两者单独培养时在基本培养基上不会产生菌落,B不合理;若混合培养过程中M、N菌株获得了对方的遗传物质(即转化)或菌株中已突变的基因再次发生突变,均可能使缺陷菌株具有合成原来所不能合成的氨基酸的能力,因而单独培养时可在基本培养基上生长,C、D合理。

14.(2019天津理综,4,6分)叶色变异是由体细胞突变引起的芽变现象。红叶杨由绿叶杨芽变后选育形成,其叶绿体基粒类囊体减少,光合速率减小,液泡中花青素含量增加。下列叙述正确的是( )

A.红叶杨染色体上的基因突变位点可用普通光学显微镜观察识别

B.两种杨树叶绿体基粒类囊体的差异可用普通光学显微镜观察

C.两种杨树叶光合速率可通过“探究光照强弱对光合作用强度的影响”实验进行比较

D.红叶杨细胞中花青素绝对含量可通过“植物细胞的吸水和失水”实验测定

答案 C 本题借助对芽变个体的叶色变异分析,考查考生对比较、分析与推断方法的运用,属于对科学思维素养中分析与推断要素的考查。基因突变是基因上碱基对的增添、缺失或替换,无法通过显微镜观察识别,A错误;两种杨树叶绿体基粒类囊体的差异需要通过电子显微镜才可观察到,B错误;两种杨树叶绿体类囊体数量的差异会导致光合速率不同,可以通过“探究光照强弱对光合作用强度的影响”实验进行比较,C正确;“植物细胞的吸水和失水”实验可以探究植物细胞的死活和细胞液浓度的大小,无法测定细胞中的花青素的绝对含量,D错误。

15.(2018江苏单科,15,2分)下列过程不涉及基因突变的是( )

A.经紫外线照射后,获得红色素产量更高的红酵母

B.运用CRISPR/Cas9 技术替换某个基因中的特定碱基

C.黄瓜开花阶段用2,4-D诱导产生更多雌花,提高产量

D.香烟中的苯并芘使抑癌基因中的碱基发生替换,增加患癌风险

答案 C 本题考查基因突变的相关知识。经紫外线照射可诱导基因发生突变,从而获得红色素产量高的红酵母,A不符合题意;运用CRISPR/Cas9技术替换某个基因中的特定碱基属于基因突变,B不符合题意;黄瓜开花阶段用2,4-D诱导产生更多雌花的机理是影响细胞的分化,不涉及基因突变,C符合题意;香烟中的苯并芘使抑癌基因中的碱基发生替换,属于基因突变,D不符合题意。

思路点拨 本题旨在检测学生对基因突变实例的理解和判断。解决本题的关键在于透彻理解基因突变的概念实质和类型。

16.(2018课标全国Ⅱ,6,6分)在致癌因子的作用下,正常动物细胞可转变为癌细胞。有关癌细胞特点的叙述错误的是( )

A.细胞中可能发生单一基因突变,细胞间黏着性增加

B.细胞中可能发生多个基因突变,细胞的形态发生变化

C.细胞中的染色体可能受到损伤,细胞的增殖失去控制

D.细胞中遗传物质可能受到损伤,细胞表面的糖蛋白减少

答案 A 本题以癌细胞为背景,结合基因突变,综合考查癌细胞的特征,体现了对科学思维素养中归纳与概括的考查。癌症的发生并不是单一基因突变的结果,至少在一个细胞中发生5~6个基因突变,才能赋予癌细胞所有的特征,这是一种累积效应,且癌细胞的细胞间黏着性降低,A错误,B正确;在致癌因子的作用下,细胞中的染色体可能受到损伤,导致原癌基因和抑癌基因表达异常,使细胞的增殖失去控制,C正确;致癌因子可能使细胞中遗传物质受到损伤,进而使细胞表面的糖蛋白减少,D正确。

17.(2018浙江4月选考,7,2分)下列关于细胞癌变及癌细胞的叙述,正确的是( )

A.癌细胞的分裂失去控制,但其增殖是有限的

B.癌细胞表面粘连蛋白的增加,使其易扩散转移

C.有些物理射线可诱发基因突变,导致细胞癌变

D.癌变是细胞异常分化的结果,此分化大多可逆

答案 C 本题通过细胞癌变,考查了生命观念素养。癌细胞的分裂失去控制,其增殖是无限的,A错误;癌细胞表面粘连蛋白的减少,使其易扩散转移,B错误;有些物理射线如紫外线等可诱发基因突变,导致细胞癌变,C正确;癌变是细胞异常分化的结果,此分化大多不可逆,D错误。

18.(2018课标全国Ⅰ,6,6分)某大肠杆菌能在基本培养基上生长,其突变体M和N均不能在基本培养基上生长,但M可在添加了氨基酸甲的基本培养基上生长,N可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长。将M和N在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后,再将菌体接种在基本培养基平板上,发现长出了大肠杆菌(X)的菌落。据此判断,下列说法不合理的是( )

A.突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失

B.突变体M和N都是由于基因发生突变而得来的

C.突变体M的RNA与突变体N混合培养能得到X

D.突变体M和N在混合培养期间发生了DNA转移

答案 C 大肠杆菌属于原核生物,其突变只有基因突变一种类型,突变体M在基本培养基上不能生长,但可在添加氨基酸甲的培养基上生长,说明突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失,A、B正确;将M与N在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中培养一段时间后,形成了另一种大肠杆菌X,说明突变体M与N共同培养时,二者之间发生了DNA转移(基因重组),形成了大肠杆菌X,突变体M与N之间的基因重组发生在DNA水平,RNA不能与DNA发生重组,C错误,D正确。

19.(2016天津理综,6,6分)在培养人食管癌细胞的实验中,加入青蒿琥酯(Art),随着其浓度升高,凋亡蛋白Q表达量增多,癌细胞凋亡率升高。下列叙述错误的是( )

A.为初步了解Art对癌细胞的影响,可用显微镜观察癌细胞的形态变化

B.在癌细胞培养液中加入用放射性同位素标记的Art,可确定Art能否进入细胞

C.为检测Art对凋亡蛋白Q表达的影响,须设置不含Art的对照实验

D.用凋亡蛋白Q饲喂患癌鼠,可确定该蛋白能否在动物体内诱导癌细胞凋亡

答案 D 细胞癌变后形态结构会发生显著变化(如变成球形),此类变化可使用显微镜观察判断,A正确;利用同位素标记法可追踪物质的转移途径,B正确;依据生物实验设计的对照原则,为检测Art对凋亡蛋白Q表达的影响,还必须设置不含Art的对照组,C正确;因为凋亡蛋白Q饲喂后会在消化道内分解而失去作用,所以研究凋亡蛋白Q的作用时,应该使用注射法,D错误。

知识归纳 教材实验中应用到同位素标记法的有:分泌蛋白的合成和分泌研究实验;光合作用过程中物质转移研究的实验(鲁宾和卡门的实验、卡尔文的实验);噬菌体侵染细菌的实验;DNA半保留复制研究的实验等。

20.(2016天津理综,5,6分)枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表:

枯草 杆菌 核糖体S12蛋白第 55~58位的氨基酸序列 链霉素与核糖体 的结合 在含链霉素培养基 中的存活率(%)

野生型 …-P-K-K-P-… 能 0

突变型 …-P-R-K-P-… 不能 100

注P:脯氨酸;K:赖氨酸;R:精氨酸

下列叙述正确的是( )

A.S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性

B.链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能

C.突变型的产生是由于碱基对的缺失所致

D.链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变

答案 A 据表可知,核糖体S12蛋白结构改变后,突变型枯草杆菌的核糖体不能与链霉素结合,而在含链霉素培养基中的存活率为100%,说明突变型枯草杆菌对链霉素具有抗性,A项正确;链霉素通过与核糖体结合抑制其翻译功能,B项错误;突变型是因为S12蛋白第56位的赖氨酸替换为精氨酸所致,该基因突变属于碱基对的替换,C项错误;链霉素不能诱发基因突变,只是对枯草杆菌起选择作用,D项错误。

方法技巧 实验结果有时以表格的方式呈现,审题时要从表格中找出自变量与因变量,然后用对照的思想方法进一步审题。

21.(2015海南单科,19,2分)关于等位基因B和b发生突变的叙述,错误的是( )

A.等位基因B和b都可以突变成为不同的等位基因

B.X射线的照射不会影响基因B和基因b的突变率

C.基因B中的碱基对G-C被碱基对A-T替换可导致基因突变

D.在基因b的ATGCC序列中插入碱基C可导致基因b的突变

答案 B 基因突变具有不定向性,A项正确;物理因素如X射线等可提高突变率,B项错误;基因中碱基对的替换、增添或缺失均可引起基因突变,C项、D项正确。

知识拓展 不同因素引起基因突变的原因不同。X射线等物理因素通过损伤细胞内的DNA导致基因突变,亚硝酸等化学因素通过改变核酸碱基导致基因突变,病毒通过影响宿主细胞DNA导致基因突变。

22.(2014四川理综,7,6分)TGF-β1—Smads是一条抑制肿瘤的信号传递途径。研究表明,胞外蛋白TGF-β1与靶细胞膜上受体结合,激活胞内信号分子Smads,生成复合物转移到细胞核内,诱导靶基因的表达,阻止细胞异常增殖,抑制恶性肿瘤的发生。下列叙述错误的是( )

A.恶性肿瘤细胞膜上糖蛋白减少,因此易分散转移

B.从功能来看,复合物诱导的靶基因属于抑癌基因

C.复合物的转移实现了细胞质向细胞核的信息传递

D.若该受体蛋白基因不表达,靶细胞仍能正常凋亡

答案 D 癌细胞易分散转移与细胞膜上糖蛋白减少有关,A正确;由题意可知靶基因的表达可阻止细胞的异常增殖,抑制细胞癌变,所以该基因属于抑癌基因,B正确;复合物作为信号分子,由细胞质进入细胞核诱导靶基因的表达,实现了细胞质向细胞核的信息传递,C正确;若该受体蛋白基因不表达,则不能阻止细胞的异常增殖,靶细胞可能会成为无限增殖的癌细胞,D错误。

23.(2013安徽理综,4,6分)下列现象中,与减数分裂同源染色体联会行为均有关的是( )

①人类的47,XYY综合征个体的形成

②线粒体DNA突变会导致在培养大菌落酵母菌时出现少数小菌落

③三倍体西瓜植株的高度不育

④一对等位基因杂合子的自交后代出现3∶1的性状分离比

⑤卵裂时个别细胞染色体异常分离,可形成人类的21三体综合征个体

A.①② B.①⑤ C.③④ D.④⑤

答案 C 本题主要考查细胞减数分裂过程中染色体行为与遗传、变异之间的关系等相关知识。XYY综合征个体是由正常卵细胞和含有YY的异常精子结合形成的,该异常精子与减数第二次分裂两条Y染色体未正常分离有关,与同源染色体联会无关;线粒体的DNA突变与染色体行为无关;三倍体西瓜因减数分裂时联会紊乱而高度不育;减Ⅰ后期一对等位基因随同源染色体的分离而分开,最终形成两种配子,因此一对等位基因杂合子自交后代出现3∶1的性状分离比;卵裂时进行有丝分裂,有丝分裂过程中,同源染色体不发生联会。故只有③④与减数分裂同源染色体联会行为有关。

24.(2012江苏单科,14,2分)某植株的一条染色体发生缺失突变,获得该缺失染色体的花粉不育,缺失染色体上具有红色显性基因B,正常染色体上具有白色隐性基因b(见图)。如以该植株为父本,测交后代中部分表现为红色性状。下列解释最合理的是( )

A.减数分裂时染色单体1或2上的基因b突变为B

B.减数第二次分裂时姐妹染色单体3与4自由分离

C.减数第二次分裂时非姐妹染色单体之间自由组合

D.减数第一次分裂时非姐妹染色单体之间交叉互换

答案 D 从题中信息可知,突变植株为父本,减数分裂产生的雄配子为和,后者不育。正常情况下,测交后代表现型应都为白色性状,而题中已知测交后代中部分为红色性状,推知父本减数分裂过程中产生了含B基因的可育花粉,而产生这种花粉最可能的原因是减Ⅰ同源染色体联会时非姐妹染色单体之间发生交叉互换,故D最符合题意。

25.(2012课标,2,6分)下列关于细胞癌变的叙述,错误的是( )

A.癌细胞在条件适宜时可无限增殖

B.癌变前后,细胞的形态和结构有明显差别

C.病毒癌基因可整合到宿主基因组诱发癌变

D.原癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖

答案 D 本题主要考查癌细胞的特点、形成过程等知识。原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,D错误;癌细胞具有无限增殖的特点,A正确;组织细胞发生癌变后,细胞形态和结构均发生明显变化,如细胞变为球形,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,B正确;生物致癌因子中的病毒癌基因可以整合到宿主基因组诱发癌变,C正确。

26.(2012江苏单科,20,2分)研究表明细胞癌变是细胞从已分化转变到未分化状态的过程,下列叙述正确的是( )

A.癌细胞具有和正常分化细胞相近的细胞类型

B.癌细胞的分裂能力与分化程度成正相关

C.诱导癌细胞的正常分化是癌症治疗的一种策略

D.癌细胞类似于胚胎细胞都脱离了细胞的正常分化

答案 C 本题考查细胞癌变的相关知识。研究表明细胞癌变是细胞从已分化转变到未分化状态的过程,故癌细胞与正常细胞相比,形态、结构和功能均不同;细胞的分化程度越高,其分裂能力越低;诱导癌细胞脱离未分化状态,即诱导癌细胞正常分化是癌症治疗的一种策略;癌细胞已不受机体控制,而胚胎细胞可在机体控制下完成正常分化。

27.(2011山东理综,3,4分)下列有关细胞癌变的叙述,正确的是( )

A.基因突变导致的各种细胞癌变均可遗传

B.石棉和黄曲霉毒素是不同类型的致癌因子

C.人体的免疫系统对癌变细胞具有清除作用

D.癌变细胞内酶活性降低导致细胞代谢减缓

答案 C 发生基因突变的细胞不一定是生殖细胞,如果基因突变不是发生在生殖细胞中,则一般不会遗传给下一代;石棉和黄曲霉素都属于化学致癌因子;癌变细胞的代谢活动比正常细胞要强;人体免疫系统对癌细胞具有清除作用,故C对。

28.(2011安徽理综,4,6分)人体甲状腺滤泡上皮细胞具有很强的摄碘能力。临床上常用小剂量的放射性同位素131I治疗某些甲状腺疾病,但大剂量的131I对人体会产生有害影响。积聚在细胞内的131I可能直接( )

A.插入DNA分子引起插入点后的碱基序列改变

B.替换DNA分子中的某一碱基引起基因突变

C.造成染色体断裂、缺失或易位等染色体结构变异

D.诱发甲状腺滤泡上皮细胞基因突变并遗传给下一代

答案 C 131I不能插入DNA分子中或替换DNA分子中的某一碱基,能诱发甲状腺滤泡上皮细胞基因突变,由于基因突变发生在体细胞中,因此一般不能遗传给下一代。积聚在细胞内的131I可能直接造成染色体断裂、缺失或易位等染色体结构变异。

29.(2011海南单科,11,2分)野生型大肠杆菌能在基本培养基上生长,用射线照射野生型大肠杆菌得到一突变株,该突变株在基本培养基上培养时必须添加氨基酸甲后才能生长。对这一实验结果的解释,不合理的是( )

A.野生型大肠杆菌可以合成氨基酸甲

B.野生型大肠杆菌代谢可能不需要氨基酸甲

C.该突变株可能无法产生氨基酸甲合成所需的酶

D.该突变株中合成氨基酸甲所需酶的功能可能丧失

答案 B 由该突变株在基本培养基上培养时必须添加氨基酸甲后才能生长可知:氨基酸甲是野生型大肠杆菌代谢所必需的;野生型大肠杆菌可以合成氨基酸甲;突变株可能因无法产生合成氨基酸甲所需的酶或该酶功能丧失而导致无法合成氨基酸甲。

30.(2022重庆,24,14分)科学家用基因编辑技术由野生型番茄(HH)获得突变体番茄(hh),发现突变体中DML2基因的表达发生改变,进而影响乙烯合成相关基因ACS2等的表达及果实中乙烯含量(图Ⅰ、Ⅱ),导致番茄果实成熟期改变。请回答以下问题:

(1)图Ⅰ中,基因h是由基因H编码区第146位碱基后插入一个C(虚线框所示)后突变产生,致使h蛋白比H蛋白少93个氨基酸,其原因是 。基因h转录形成的mRNA上第49个密码子为 。另有研究发现,基因H发生另一突变后,其转录形成的mRNA上有一密码子发生改变,但翻译的多肽链氨基酸序列和数量不变,原因是 。

(2)图Ⅱ中,t1~t2时段,突变体番茄中DML2基因转录的mRNA相对量低于野生型,推测在该时间段,H蛋白对DML2基因的作用是 。突变体番茄果实成熟期改变的可能机制为:H突变为h后,由于DML2基因的作用,果实中ACS2基因 ,导致果实成熟期 (填“提前”或“延迟”)。

(3)番茄果肉红色(R)对黄色(r)为显性。现用基因型为RrHH和Rrhh的番茄杂交,获得果肉为红色、成熟期为突变体性状的纯合体番茄,请写出杂交选育过程(用基因型表示)。

答案 (1)h基因转录出的mRNA中,终止密码子提前出现 GCC 密码子具有简并性 (2)促进DML2基因的转录过程 表达延迟 延迟 (3)RrHH和Rrhh番茄杂交获得F1,F1中选取红色早熟个体(RRHh、RrHh)分别自交,取果肉全部为红色的番茄植株(RRHh)的后代(RRHH、RRHh、RRhh)继续自交,所结果实均为红色晚熟(RRhh)的植株即目标番茄品种。

解析 (1)基因h编码区第146位碱基后被插入碱基C,导致其转录出的mRNA中的终止密码子提前出现,使h蛋白比H蛋白少93个氨基酸。mRNA上的3个相邻的碱基决定一个密码子,编码第49个氨基酸的为第145~147位碱基。由题图可知,插入的碱基C为h基因的第147位碱基,可知h基因非模板链的第145~147位碱基为GCC,mRNA是以模板链为模板转录而来的,故其碱基序列与非模板链基本一致,只是mRNA中以U取代了DNA中T,故基因h转录形成的mRNA上第49个密码子为GCC。由于密码子具有简并性,当基因H发生另一突变后,其转录形成的mRNA上有一个密码子发生改变,翻译的多肽链氨基酸序列和数量可能不变。(2)野生型番茄(HH)中有H蛋白,突变体番茄(hh)中没有H蛋白,t1~t2时段突变体番茄中DML2基因转录的mRNA相对量低于野生型,说明H蛋白促进DML2基因的转录过程。与野生型(HH)相比,突变体DML2基因mRNA相对量快速增加的时间相对较晚,乙烯合成相关基因ACS2转录出mRNA的时间相对较晚,乙烯含量快速上升的时间也相对较晚,这说明突变体中DML2基因的作用,导致果实中ACS2基因表达延迟,乙烯大量合成时间较晚,使果实成熟期延迟。(3)基因型为RrHH和Rrhh的番茄杂交,F1的基因型与表型为RRHh(红色早熟)、RrHh(红色早熟)、rrHh(黄色早熟),让F1中红色早熟个体(RRHh、RrHh)分别自交,果肉全部为红色的番茄植株基因型为RRHh,含有少量黄色果肉的植株基因型为RrHh,基因型为RRHh的子代(RRH_、RRhh)继续自交,所结果实均为红色晚熟(RRhh)的植株即目标番茄品种。

31.(2022湖南,19,13分)中国是传统的水稻种植大国,有一半以上人口以稻米为主食。在培育水稻优良品种的过程中,发现某野生型水稻叶片绿色由基因C控制。回答下列问题:

(1)突变型1叶片为黄色,由基因C突变为C1所致,基因C1纯合幼苗期致死。突变型1连续自交3代,F3成年植株中黄色叶植株占 。

(2)测序结果表明,突变基因C1转录产物编码序列第727位碱基改变,由5'-GAGAG-3'变为5'-GACAG-3',导致第 位氨基酸突变为 。从基因控制性状的角度解释突变体叶片变黄的机理 。(部分密码子及对应氨基酸:GAG谷氨酸;AGA精氨酸;GAC天冬氨酸;ACA苏氨酸;CAG谷氨酰胺)

(3)由C突变为C1产生了一个限制酶酶切位点。从突变型1叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段,用限制酶处理后进行电泳(电泳条带表示特定长度的DNA片段),其结果为图中 (填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)。

(4)突变型2叶片为黄色,由基因C的另一突变基因C2所致。用突变型2与突变型1杂交,子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。能否确定C2是显性突变还是隐性突变 (填“能”或“否”),用文字说明理由 。

答案 (1)8/27 (2)243 谷氨酰胺 突变基因C1控制合成的有关酶结构异常,影响了叶绿素的合成,叶片变黄 (3)Ⅲ (4)能 突变型1与突变型2杂交,子代出现一半黄色叶和一半绿色叶,只有C对C2为显性时,才会出现此现象

解析 (1)突变型1是基因C突变为C1所致,C1C1在幼苗期致死,故突变型1的基因型为C1C,C1对C为显性。突变型1自交,F1成年植株中基因型及比例为1/3CC、2/3C1C,F1自交,F2成年植株中C1C占2/3×2/3=4/9,CC占2/3×1/3+1/3=5/9,F2自交所得F3中的成年植株中,C1C(黄色叶)占2/3×4/9=8/27,CC(绿色叶)占19/27。(2)mRNA上三个相邻的碱基决定一个密码子,727除以3得242余1,第727位碱基位于第243个密码子中,变化的氨基酸也是第243位,密码子由GAG变为CAG,氨基酸由谷氨酸变为谷氨酰胺。该突变改变了一个氨基酸,影响了酶的结构从而使酶的活性丧失,影响了叶绿素的合成,叶片变黄。(3)根据题干信息和图中电泳结果分析,C的长度为1 000 bp,C1存在一个酶切位点,会被酶切为两段,分别为750 bp和250 bp。突变型1的基因型为C1C,酶切后含有3种片段,故突变型1的电泳结果为Ⅲ。(4)突变型1(C1C)与突变型2杂交,子代出现一半黄色叶和一半绿色叶,类似测交,推测C对C2为显性。

32.(2021广东,20,12分)果蝇众多的突变品系为研究基因与性状的关系提供了重要的材料。摩尔根等人选育出M-5品系并创立了基于该品系的突变检测技术,可通过观察F1和F2代的性状及比例,检测出未知基因突变的类型(如显/隐性、是否致死等),确定该突变基因与可见性状的关系及其所在的染色体。回答下列问题:

(1)果蝇的棒眼(B)对圆眼(b)为显性、红眼(R)对杏红眼(r)为显性,控制这2对相对性状的基因均位于X染色体上,其遗传总是和性别相关联,这种现象称为 。

(2)图10示基于M-5品系的突变检测技术路线,在F1代中挑出1只雌蝇,与1只M-5雄蝇交配。若得到的F2代没有野生型雄蝇、雌蝇数目是雄蝇的两倍,F2代中雌蝇的两种表现型分别是棒眼杏红眼和 ,此结果说明诱变产生了伴X染色体 基因突变。该突变的基因保存在表现型为 果蝇的细胞内。

图10

(3)上述突变基因可能对应图11中的突变 (从突变①、②、③中选一项),分析其原因可能是 ,使胚胎死亡。

图11

(4)图10所示的突变检测技术,具有的①优点是除能检测上述基因突变外,还能检测出果蝇 基因突变;②缺点是不能检测出果蝇 基因突变。(①、②选答1项,且仅答1点即可)

答案 (1)伴性遗传 (2)棒眼红眼 隐性致死 棒眼红眼雌 (3)③ 某种关键蛋白质或酶合成过程提前终止而功能异常 (4)显性 同义

解析 (1)位于性染色体上的基因,在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫伴性遗传。(2)依据如图分析:F2代中雌性果蝇的表现型为棒眼杏红眼和棒眼红眼。由于F2代中没有野生型雄性,雌性果蝇的数量是雄性果蝇的两倍,所以野生型雄性致死,且其是由b、R所在的X染色体经辐射诱发基因突变产生致死基因导致的,F2中棒眼红眼果蝇也含有致死基因,但并不死亡,说明该致死基因为隐性。

分析图11,突变①中密码子ACU变为ACC,但两种密码子都决定苏氨酸,不会导致生物的性状改变;突变②密码子AAC变为AAA,决定的氨基酸由天冬酰胺变为赖氨酸;突变③中密码子UUA变为UGA,UGA为终止密码子,会导致翻译终止。三种突变相比较,突变③对生物性状的影响最大,故题述致死突变最可能为突变③,该突变可能导致某种关键蛋白质或酶合成过程提前终止而功能异常,使胚胎死亡。(4)这种突变检测技术,在F2代中会出现带有突变基因的雄性和雌性个体,由于该基因在X染色体上,雄性体细胞只有一条X染色体,故可以检测是否为致死突变。根据带有突变基因的雌性个体的性状,可以推测该突变基因的显隐性,如出现突变性状则突变基因为显性。该技术的缺点是不能检测同义基因突变,原因是该突变没有导致生物的性状改变。

33.(2020课标全国Ⅰ,32,9分)遗传学理论可用于指导农业生产实践,回答下列问题:

(1)生物体进行有性生殖形成配子的过程中,在不发生染色体结构变异的情况下,产生基因重新组合的途径有两条,分别是 。

(2)在诱变育种过程中,通过诱变获得的新性状一般不能稳定遗传,原因是 ,

若要使诱变获得的性状能够稳定遗传,需要采取的措施是 。

答案 (1)在减数分裂过程中,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因自由组合;同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,导致染色单体上的基因重组 (2)控制新性状的基因是杂合的 通过自交筛选性状能稳定遗传的子代

解析 (1)有性生殖过程中基因的重新组合发生在减数分裂过程中。在减数第一次分裂后期,同源染色体彼此分离,非同源染色体自由组合的同时,非等位基因也自由组合;在减数第一次分裂前期,同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,导致染色体上的基因重组。(2)诱变育种的原理为基因突变,突变可分为显性突变和隐性突变,若为隐性突变,一般不会导致性状的改变。题干明确已获得新性状,说明一般发生了显性突变。杂合子在自交过程中会发生性状分离,所以新性状一般不能稳定遗传。若要获得稳定遗传的新性状,即要求获得的是纯合子,可以通过连续自交获得。

34.(2014江苏单科,33,9分)有一果蝇品系,其一种突变体的X染色体上存在ClB区段(用XClB表示)。B基因表现显性棒眼性状;l基因的纯合子在胚胎期死亡(XClBXClB与XClBY不能存活);ClB存在时,X染色体间非姐妹染色单体不发生交换;正常果蝇X染色体无ClB区段(用X+表示)。果蝇的长翅(Vg)对残翅(vg)为显性,基因位于常染色体上。请回答下列问题:

(1)图1是果蝇杂交实验示意图。图中F1长翅与残翅个体的比例为 ,棒眼与正常眼的比例为 。如果用F1正常眼长翅的雌果蝇与F1正常眼残翅的雄果蝇杂交,预期产生正常眼残翅果蝇的概率是 ;用F1棒眼长翅的雌果蝇与F1正常眼长翅的雄果蝇杂交,预期产生棒眼残翅果蝇的概率是 。

(2)图2是研究X射线对正常眼果蝇X染色体诱变示意图。为了鉴定X染色体上正常眼基因是否发生隐性突变,需用正常眼雄果蝇与F1中 果蝇杂交,X染色体的诱变类型能在其杂交后代 果蝇中直接显现出来,且能计算出隐性突变频率,合理的解释是 ;如果用正常眼雄果蝇与F1中 果蝇杂交,不能准确计算出隐性突变频率,合理的解释是 。

答案 (9分)(1)3∶1 1∶2 1/3 1/27

(2)棒眼雌性 雄性 杂交后代中雄果蝇X染色体来源于亲代雄果蝇,且X染色体间未发生交换,Y染色体无对应的等位基因 正常眼雌性 X染色体间可能发生了交换

解析 (1)P:Vgvg×Vgvg→长翅(Vg_)∶残翅(vgvg)=3∶1。P:X+XClB×X+Y→X+X+(正常眼)∶X+Y(正常眼)∶X+XClB(棒眼)∶XClBY(不能存活),所以F1中棒眼∶正常眼=1∶2。F1中正常眼长翅雌果蝇(1/3VgVgX+X+、2/3VgvgX+X+)与正常眼残翅雄果蝇(vgvgX+Y)杂交,子代中全为正常眼残翅概率=2/3×1/2=1/3,所以子代中正常眼残翅果蝇的概率=1×1/3=1/3。F1中棒眼长翅雌果蝇(Vg_X+XClB)与正常眼长翅雄果蝇(Vg_X+Y)杂交,子代中棒眼果蝇占1/3(与之前的计算方法和结果相同),残翅果蝇=2/3×2/3×1/4=1/9,所以子代中棒眼残翅果蝇的概率=1/3×1/9=1/27。(2)由题意知:棒眼(X+XClB)与射线处理的正常眼(X Y)杂交,F1中雌性个体有X+X 和XClBX 两种。如果X染色体间非姐妹染色单体发生互换,则会影响该隐性突变频率的准确计算,所以应选择有ClB存在的雌性个体,故确定让正常眼雄果蝇(X+Y)与F1中棒眼雌性果蝇(XClBX )杂交,所得子代基因型为:X+XClB、X+X 、X Y、XClBY(不能存活)。若发生隐性突变,则可在子代的雄性中直接显现出来,并且根据雄性中隐性突变性状的比例可准确计算隐性突变频率。

35.(2016课标全国Ⅲ,32,12分)基因突变和染色体变异是真核生物可遗传变异的两种来源。回答下列问题:

(1)基因突变和染色体变异所涉及的碱基对的数目不同,前者所涉及的数目比后者 。

(2)在染色体数目变异中,既可发生以染色体组为单位的变异,也可发生以 为单位的变异。

(3)基因突变既可由显性基因突变为隐性基因(隐性突变),也可由隐性基因突变为显性基因(显性突变)。若某种自花受粉植物的AA和aa植株分别发生隐性突变和显性突变,且在子一代中都得到了基因型为Aa的个体,则最早在子 代中能观察到该显性突变的性状;最早在子 代中能观察到该隐性突变的性状;最早在子 代中能分离得到显性突变纯合体;最早在子 代中能分离得到隐性突变纯合体。

答案 (1)少 (2)染色体 (3)一 二 三 二

解析 本题主要考查基因突变和染色体变异的相关知识。考查学生获得信息和解决问题的能力,体现了对科学思维素养的考查。(1)基因突变是以基因中碱基对作为研究对象的,不改变基因的数量,而染色体变异可改变基因的数量,所以基因突变中涉及的碱基对数目比较少。(2)在染色体数目变异中,既可以发生以染色体组为单位的变异,也可以发生以染色体为单位的变异(个别染色体的增加或减少)。(3)aa植株发生显性突变可产生Aa的子一代个体,最早在子一代中能观察到显性突变性状,子一代自交,最早在子二代中能出现显性突变纯合体,子二代自交,依据是否发生性状分离,可在子三代中分离得到显性突变纯合体;AA植株发生隐性突变产生Aa的子一代个体,子一代自交,最早在子二代中能观察到隐性突变性状,表现为隐性突变性状的即为隐性突变纯合体。

36.(2012北京理综,30,16分)在一个常规饲养的实验小鼠封闭种群中,偶然发现几只小鼠在出生第二周后开始脱毛,以后终生保持无毛状态。为了解该性状的遗传方式,研究者设置了6组小鼠交配组合,统计相同时间段内的繁殖结果如下。

组合编号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

交配组合 ●× ×■ × ●×■ ●×□ ○×■

产仔次数 6 6 17 4 6 6

子代小鼠 总数(只) 脱毛 9 20 29 11 0 0

有毛 12 27 110 0 13 40

注:●纯合脱毛♀,■纯合脱毛♂,○纯合有毛♀,□纯合有毛♂,杂合♀,杂合♂。

(1)已知Ⅰ、Ⅱ组子代中脱毛、有毛性状均不存在性别差异,说明相关基因位于 染色体上。

(2)Ⅲ组的繁殖结果表明脱毛、有毛性状是由 基因控制的,相关基因的遗传符合 定律。

(3)Ⅳ组的繁殖结果说明,小鼠表现出的脱毛性状不是 影响的结果。

(4)在封闭小种群中,偶然出现的基因突变属于 。此种群中同时出现几只脱毛小鼠的条件是 。

(5)测序结果表明,突变基因序列模板链中的1个G突变为A,推测密码子发生的变化是 (填选项前的符号)。

a.由GGA变为AGA b.由CGA变为GGA

c.由AGA变为UGA d.由CGA变为UGA

(6)研究发现,突变基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于突变前基因表达的蛋白质,推测出现此现象的原因是蛋白质合成 。进一步研究发现,该蛋白质会使甲状腺激素受体的功能下降,据此推测脱毛小鼠细胞的 下降,这就可以解释表中数据显示的雌性脱毛小鼠 的原因。

答案 (1)常 (2)一对等位 孟德尔分离 (3)环境因素

(4)自发/自然突变 突变基因的频率足够高 (5)d (6)提前终止 代谢速率 产仔率低

解析 本题综合考查了基因的遗传、表达和变异的相关知识。(1)由于脱毛和有毛性状的遗传与性别无关联,说明相关基因位于常染色体上。(2)Ⅲ组实验中杂合子与杂合子的杂交后代中性状分离比约为3∶1,说明该相对性状的遗传遵循基因的分离定律,该相对性状是由一对等位基因控制的。(3)Ⅳ组实验中脱毛亲本的后代均表现为脱毛,说明实验小鼠脱毛性状的出现是由遗传物质改变引起的,不是环境因素影响的结果。(4)在自然状态下,偶然出现的基因突变属于自发突变;由于脱毛为隐性性状,因此脱毛小鼠的亲代均应携带该突变基因,种群中若同时出现几只脱毛小鼠,说明突变基因的频率足够高。(5)由于突变基因序列模板链中的1个G突变为A,因此该基因转录成的mRNA密码子中相对应的碱基由C变为U,分析各选项可确定d选项符合题意。(6)突变基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于突变前基因表达的蛋白质,说明基因突变后相应密码子变为终止密码子,使翻译过程提前终止。由甲状腺激素的生理作用可推测,突变后基因表达的蛋白质会使甲状腺激素受体的功能下降,会引起细胞代谢速率下降。分析实验数据中Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ等组合可以看出,脱毛雌鼠为亲本时后代数量明显减少,说明细胞代谢速率下降影响了雌鼠的产仔率。

考点2 染色体变异

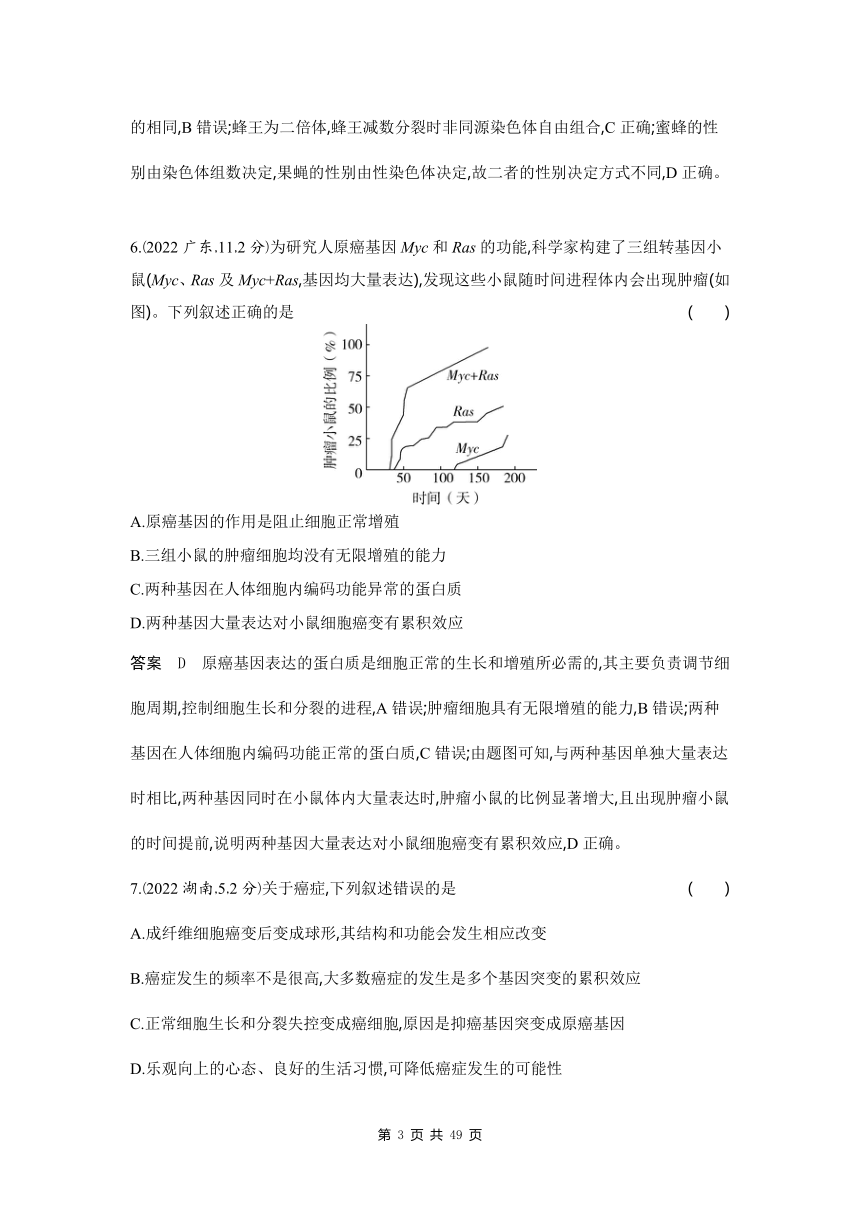

1.(2023湖北,16,2分)DNA探针是能与目的DNA配对的带有标记的一段核苷酸序列,可检测识别区间的任意片段,并形成杂交信号。某探针可以检测果蝇Ⅱ号染色体上特定DNA区间。某果蝇的Ⅱ号染色体中的一条染色体部分b区段发生倒位,如图所示。用上述探针检测细胞有丝分裂中期的染色体(染色体上“-”表示杂交信号),结果正确的是 ( )

A

B

C

D

答案 C 根据题干信息,DNA探针可以检测果蝇Ⅱ号染色体上的特定DNA区间,形成杂交信号,由于果蝇体细胞中的Ⅱ号染色体是成对存在的,该果蝇的Ⅱ号染色体一条正常,一条染色体发生了如图所示的染色体倒位现象,在有丝分裂中期,染色体复制后每条染色体上有两条姐妹染色单体,所以正常Ⅱ号染色体会在每条染色单体的对应位置形成杂交信号,发生倒位的染色体,其探针识别区段会随倒位区段的颠倒发生颠倒,形成杂交信号的对应位置也就颠倒,结果如C所示。

2.(2022浙江6月选考,3,2分)猫叫综合征是人类第五号染色体短臂上的部分片段丢失所致。这种变异属于 ( )

A.倒位 B.缺失 C.重复 D.易位

答案 B 人类第五号染色体短臂上的部分片段丢失引起的变异属于染色体结构变异中的缺失,B正确。

3.(2022湖南,9,2分)大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上。某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛∶黑眼白化∶红眼黑毛∶红眼白化=1∶1∶1∶1。该个体最可能发生了下列哪种染色体结构变异 ( )

答案 C 大鼠控制黑眼/红眼和黑毛/白化的两对基因位于一对同源染色体上,正常情况只能产生两种配子,测交后代只能出现两种表现型。根据题意,测交后代出现四种表现型且比例相等,最可能是发生了易位,使这两对基因位于两对同源染色体上,C项符合题意。

4.(2022江苏,18,3分)(多选)科研人员开展了芥菜和埃塞俄比亚芥杂交实验,杂种经多代自花传粉选育,后代育性达到了亲本相当的水平。图中L、M、N表示3个不同的染色体组。下列相关叙述正确的有 ( )

A.两亲本和F1都为多倍体

B.F1减数第一次分裂中期形成13个四分体

C.F1减数第二次分裂后产生的配子类型为LM和MN

D.F1两个M染色体组能稳定遗传给后代

答案 AD 由题干和题图可知,两亲本及F1均有4个染色体组,且由受精卵发育而来,均为四倍体,A正确;F1有两个相同的染色体组MM(一个来自父本,一个来自母本),L、N两个染色体组不同,则F1减数第一次分裂前期只有两个M染色体组中的染色体可联会配对形成8个四分体,B错误;F1减数分裂Ⅰ后期,联会的染色体分离,不能联会的染色体随机移向细胞一极,两个M染色体组中的同源染色体分离,分别移向细胞两极,L和N的19条染色体中的每一条均随机移向一极,每极含有的L、N的染色体数目不定,故F1减数第二次分裂后产生的配子类型有多种,C错误;因两个M染色体组中的染色体可以正常进行减数分裂进入不同的配子中,故其能稳定遗传给后代,D正确。

5.(2022湖北,20,2分)为了分析某21三体综合征患儿的病因,对该患儿及其父母的21号染色体上的A基因(A1~A4)进行PCR扩增,经凝胶电泳后,结果如图所示。关于该患儿致病的原因叙述错误的是 ( )

A.考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第一次分裂21号染色体分离异常

B.考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第二次分裂21号染色体分离异常

C.不考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第一次分裂21号染色体分离异常

D.不考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第二次分裂21号染色体分离异常

答案 D 21三体综合征属于染色体数目变异引起的遗传病,病因是患儿的父亲或母亲的减数分裂异常,产生了含有两条21号染色体的精子或卵细胞。根据题中凝胶电泳结果图示可判断,患儿同时含有母亲体内21号染色体上的A2和A3基因,故患儿的病因是母亲减数分裂异常,产生了含有两条21号染色体的卵细胞。若考虑同源染色体交叉互换,一条21号染色体可以同时含有A2和A3基因,产生同时含有A2和A3基因的卵细胞,可能因为卵原细胞进行减数第一次分裂时同源染色体未分离,或减数第二次分裂时姐妹染色单体分开后形成的子染色体移向同一极,A、B正确;若不考虑同源染色体交叉互换,一条21号染色体不可能同时含有A2和A3基因,卵原细胞进行减数第一次分裂时同源染色体未分离,才可能产生同时含有A2和A3基因的卵细胞,C正确,D错误。

名师点睛 21三体综合征属于染色体数目变异引起的遗传病,病因是患儿的父亲或母亲的减数分裂异常,产生了含有两条21号染色体的精子或卵细胞。病因可能是减数第一次分裂过程中同源染色体未分离,进入同一个子细胞;若考虑同源染色体交叉互换,也可能是减数第一次分裂正常进行,减数第二次分裂姐妹染色单体分开后,形成的子染色体进入同一个子细胞。此题从分析A1~A4基因的凝胶电泳图入手,患儿含有A2、A3、A4基因,可知病因在母亲;明确基因和染色体的关系,熟悉减数分裂和基因重组的过程是解题的关键。

6.(2022河北,5,2分)《尔雅》《四民月令》和《齐民要术》中记载,麻为雌雄异株,黑、白种子萌发分别长成雌、雄植株,其茎秆经剥皮、加工后生产的纤维可用于制作织物。雄麻纤维产量远高于雌麻,故“凡种麻,用白麻子”。依据上述信息推断,下列叙述错误的是 ( )

A.可从雄麻植株上取部分组织,体外培养产生大量幼苗用于生产

B.对雄麻喷洒赤霉素可促进细胞伸长,增加纤维产量

C.因为雌麻纤维产量低,所以在生产中无需播种黑色种子

D.与雌雄同花植物相比,麻更便于杂交选育新品种

答案 C 可从雄麻植株上取部分组织,体外培养产生大量幼苗用于生产,即利用植物组织培养技术实现快速繁殖,A正确;赤霉素可以促进植物茎的生长,对雄麻喷洒赤霉素可促进细胞伸长,增加纤维产量,B正确;雌麻纤维产量低,但麻为雌雄异株,生产中仍需播种黑色种子以进行有性生殖获得种子,C错误;与雌雄同花植物相比,雌雄异株的麻杂交时无需去雄,更便于杂交选育新品种,D正确。

7.(2021广东,11,2分)白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )

A.Bc成熟叶肉细胞中含有两个染色体组

B.将Bc作为育种材料,能缩短育种年限

C.秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株

D.自然状态下Bc因配子发育异常而高度不育

答案 A 白菜型油菜为二倍体植株,由未受精的卵细胞发育形成的植株Bc为单倍体,故Bc体细胞中有一个染色体组,A错误;Bc作为育种材料能明显缩短育种年限,B正确;秋水仙素可诱导细胞染色体加倍,故Bc幼苗经秋水仙素处理,可以获得纯合植株,C正确;因该单倍体植株体细胞中无同源染色体,故其无法产生正常的配子,从而表现为高度不育,D正确。

8.(2021浙江1月选考,4,2分)野生果蝇的复眼由正常眼变成棒眼和超棒眼,是由于某个染色体中发生了如图所示变化,a、b、c表示该染色体中的不同片段。棒眼和超棒眼的变异类型属于染色体畸变中的( )

A.缺失 B.重复 C.易位 D.倒位

答案 B 由题意和图示可知,a、b、c表示该染色体中的不同片段,与正常眼果蝇相比,棒眼和超棒眼果蝇的某个染色体中片段b重复出现,该变异类型属于染色体畸变中的重复,B符合题意。

9.(2021辽宁,9,2分)被子植物的无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心细胞等直接发育成胚的现象。助细胞与卵细胞染色体组成相同,珠心细胞是植物的体细胞。下列有关某二倍体被子植物无融合生殖的叙述,错误的是( )

A.由无融合生殖产生的植株有的是高度不育的

B.由卵细胞直接发育成完整个体体现了植物细胞的全能性

C.由助细胞无融合生殖产生的个体保持了亲本的全部遗传特性

D.由珠心细胞无融合生殖产生的植株体细胞中有两个染色体组

答案 C 根据题意可知,卵细胞、助细胞可以直接发育成胚,二者的染色体数目只有体细胞(二倍体)的一半,所以由无融合生殖产生的植株有的是高度不育的,A正确;细胞的全能性指的是细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,所以卵细胞直接发育成完整个体可以体现植物细胞的全能性,B正确;助细胞和卵细胞都只含有母本细胞核遗传物质的一半,所以由助细胞无融合生殖产生的个体不能保持亲本的全部遗传特性,C错误;该被子植物是二倍体,珠心细胞是植物的体细胞,所以由珠心细胞无融合生殖产生的植株体细胞中有两个染色体组,D正确。

10.(2020课标全国Ⅱ,4,6分)关于高等植物细胞中染色体组的叙述,错误的是( )

A.二倍体植物的配子只含有一个染色体组

B.每个染色体组中的染色体均为非同源染色体

C.每个染色体组中都含有常染色体和性染色体

D.每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同

答案 C 二倍体植物体细胞内有2个染色体组,其配子是经减数分裂后形成的,同源染色体分离,染色体组数减半,A正确;染色体组是指细胞中的一组在形态和功能上各不相同,但又互相协调,共同控制生物生长、发育、遗传和变异的非同源染色体, B正确;高等植物中只有雌雄异体的植物细胞中才有性染色体,而雌雄同体的植物细胞中是没有性染色体的,故高等植物的染色体组中不一定有性染色体,C错误;一个染色体组内的染色体的形态、功能各不相同,所含基因也不相同,故每个染色体组中各染色体DNA的碱基排列顺序也是不相同的,D正确。

11.(2020江苏单科,8,2分)下列叙述中与染色体变异无关的是( )

A.通过孕妇产前筛查,可降低21三体综合征的发病率

B.通过连续自交,可获得纯合基因品系玉米

C.通过植物体细胞杂交,可获得白菜-甘蓝

D.通过普通小麦和黑麦杂交,培育出了小黑麦

答案 B 21三体综合征患者的体细胞中21号染色体比正常人多了一条,属于染色体数目变异,A不符合题意;连续自交获得纯合基因品系植株属于基因重组,不涉及染色体变异,B符合题意;植物体细胞杂交会导致杂种细胞含有两种植物体细胞的染色体,涉及染色体数目变异,C不符合题意;普通小麦为六倍体,黑麦为二倍体,二者杂交产生不可育的异源四倍体,经秋水仙素处理后形成可育的异源八倍体小黑麦,该育种原理为染色体变异,D不符合题意。

12.(2019浙江4月选考,2,2分)人类某遗传病的染色体核型如图所示。该变异类型属于( )

A.基因突变 B.基因重组

C.染色体结构变异 D.染色体数目变异

答案 D 本题通过图像的观察考查染色体变异,考查学生观察实验、发现问题、解决问题的能力,体现了对科学探究素养的考查。根据题图分析,该遗传病为21-三体综合征,属于染色体异常遗传病中染色体数目异常的遗传病。基因突变是指基因内部由于碱基对的替换、增添或缺失而引起的基因碱基序列的改变,从染色体核型上无法发现基因突变,A错误;基因重组是指在生物体进行有性生殖时,控制不同性状的基因重新组合,染色体核型中没有体现有性生殖的过程,B错误;染色体结构变异是指染色体发生断裂后,在断裂处发生错误连接而导致染色体结构不正常的变异,图中的染色体核型未表现出结构变异,C错误;染色体数目变异是指生物细胞中染色体数目的增加或减少,图中21号染色体比正常个体多一条,属于染色体数目变异,D正确。

13.(2018浙江4月选考,3,2分)将某种海鱼的抗冻基因导入西红柿细胞中,培育成耐低温的西红柿新品种。这种导入外源基因的方法属于( )

A.杂交育种 B.转基因技术

C.单倍体育种 D.多倍体育种

答案 B 将某种海鱼的抗冻基因导入西红柿细胞中培育出耐低温的西红柿新品种,突破了物种间生殖隔离的障碍,属于转基因技术。

14.(2017江苏单科,19,2分)一株同源四倍体玉米的基因型为Aaaa,其异常联会形成的部分配子也可受精形成子代。下列相关叙述正确的是( )

A.如图表示的过程发生在减数第一次分裂后期

B.自交后代会出现染色体数目变异的个体

C.该玉米单穗上的籽粒基因型相同

D.该植株花药培养加倍后的个体均为纯合子

答案 B 本题通过对图示的分析与观察,综合考查了染色体变异与减数分裂和遗传的关系,体现了对科学思维素养中模型与建模、批判性思维解决生物学问题的考查。题图中表示染色体正在发生联会过程,联会发生在减数第一次分裂前期,A错误;据题图中异常联会可知,该同源四倍体玉米异常联会将出现染色体数量增加或减少的配子,所以其自交后代会出现染色体数目变异的个体,B正确;该玉米可产生不同基因型的配子,所以其单穗上会出现不同基因型的籽粒,C错误;该植株正常联会可产生Aa、aa两种配子,所以花药培养加倍后可得到AAaa(杂合子)和aaaa两种基因型的四倍体,D错误。

方法技巧 四倍体产生配子的分析方法

(1)若四倍体基因型为aaaa,其减数分裂产生aa一种配子;

(2)若四倍体基因型为AAaa,其减数分裂产生AA、Aa、aa三种配子,且比例为1∶4∶1;

(3)若四倍体基因型为Aaaa,其减数分裂产生Aa、aa两种配子,且比例为1∶1。

15.(2016江苏单科,14,2分)下图中甲、乙两个体的一对同源染色体中各有一条发生变异(字母表示基因)。下列叙述正确的是( )

A.个体甲的变异对表型无影响

B.个体乙细胞减数分裂形成的四分体异常

C.个体甲自交的后代,性状分离比为3∶1

D.个体乙染色体没有基因缺失,表型无异常

答案 B 据图可知个体甲的变异是缺失,个体乙的变异是倒位,均会导致表型异常,A和D选项错误。个体甲自交,后代可能出现缺失染色体纯合个体致死现象,后代性状分离比不一定是3∶1,C项错误。个体乙细胞减数分裂形成的四分体异常,B项正确。

知识拓展 同源染色体若其中一条染色体倒位则在减数分裂过程中形成的四分体呈“十字形”。

16.(2015海南单科,21,2分)关于基因突变和染色体结构变异的叙述,正确的是( )

A.基因突变都会导致染色体结构变异

B.基因突变与染色体结构变异都导致个体表现型改变

C.基因突变与染色体结构变异都导致碱基序列的改变

D.基因突变与染色体结构变异通常都用光学显微镜观察

答案 C 本题通过比较考查基因突变和染色体变异的相关知识,体现了对科学思维素养中运用归纳与概括、批判性思维等方法解决问题的考查。基因突变的实质是基因中碱基对序列的改变,结果是产生等位基因,不会导致染色体结构变异,A项错误;基因突变不一定引起个体表现型的改变,B项错误;基因突变是DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,会使基因序列发生改变,且由于染色体是DNA的主要载体,染色体结构变异会引起DNA碱基序列的改变,C正确;基因突变在光学显微镜下是看不见的,D项错误。

易错警示 基因突变改变基因的质(基因结构改变,成为新基因),不改变基因的量;染色体变异不改变基因的质,但会改变基因的量或基因的排列顺序。

17.(2015江苏单科,10,2分)甲、乙为两种果蝇(2n),如图为这两种果蝇的各一个染色体组,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙杂交产生的F1减数分裂都正常

B.甲发生染色体交叉互换形成了乙

C.甲、乙1号染色体上的基因排列顺序相同

D.图示染色体结构变异可为生物进化提供原材料

答案 D 本题通过对图形的分析与观察,综合考查了染色体变异与减数分裂和遗传的关系,体现了对科学思维素养中模型与建模、批判性思维解决生物学问题的考查。分析题图可知,甲的1号染色体倒位形成乙的1号染色体,B错误;染色体倒位后,染色体上的基因排列顺序改变,C错误;倒位后甲和乙杂交产生的F1的1号染色体不能正常联会,减数分裂异常,A错误;基因突变、染色体变异和基因重组可为生物进化提供原材料,D正确。

解题关键 正确判断题图的染色体结构变异类型为倒位是解题的关键。

18.(2015江苏单科,15,2分)经X射线照射的紫花香豌豆品种,其后代中出现了几株开白花植株,下列叙述错误的是( )

A.白花植株的出现是对环境主动适应的结果,有利于香豌豆的生存

B.X射线不仅可引起基因突变,也会引起染色体变异

C.通过杂交实验,可以确定是显性突变还是隐性突变

D.观察白花植株自交后代的性状,可确定是否是可遗传变异

答案 A 白花植株的出现是X射线诱变的结果,A错误;X射线诱变引起的突变可能是基因突变,也可能是染色体变异,B正确;通过杂交实验,根据后代是否出现白花及白花的比例可以确定是显性突变还是隐性突变,C正确;白花植株自交,若后代中出现白花则为可遗传变异,若无则为不可遗传变异,D正确。

19.(2014四川理综,5,6分)油菜物种甲(2n=20)与乙(2n=16)通过人工授粉杂交,获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙,用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁,待丁开花后自交获得后代戊若干。下列叙述正确的是( )

A.秋水仙素通过促进着丝点分裂,使染色体数目加倍

B.幼苗丁细胞分裂后期,可观察到36或72条染色体

C.丙到丁发生的染色体变化,决定了生物进化的方向

D.形成戊的过程未经过地理隔离,因而戊不是新物种

答案 B 秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成,从而诱导染色体数目加倍,A错误;甲、乙两个物种杂交,得到的幼苗丙是异源二倍体,用秋水仙素处理丙的顶芽得到的幼苗丁,可能是未加倍的异源二倍体(含18条染色体,不可育),也可能是加倍后的异源四倍体(含36条染色体),所以幼苗丁在细胞分裂后期染色体数目加倍,其染色体数目可能是36条或72条,B正确;变异是不定向的,不能决定生物进化的方向,C错误;丁自交产生的戊是可育的异源四倍体,与物种甲和物种乙产生了生殖隔离,所以属于新物种,D错误。

20.(2014浙江理综,6,6分)除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是1对等位基因。下列叙述正确的是( )

A.突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因

B.突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型

C.突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型

D.抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链

答案 A 突变体若为1条染色体的片段缺失所致,假设抗性基因为显性,则敏感型也表现为显性,假设不成立;突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则此基因不存在了,不能恢复为敏感型;基因突变是不定向的,再经诱变仍有可能恢复为敏感型;抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,有可能只有一个氨基酸改变或不能编码肽链或肽链合成提前终止,所以A正确。

21.(2014江苏单科,13,2分)下图是高产糖化酶菌株的育种过程,有关叙述错误的是( )

出发菌株挑取200个

单细胞菌株选出50株选出5株多轮重复筛选

A.通过上图筛选过程获得的高产菌株未必能作为生产菌株

B.X射线处理既可以引起基因突变也可能导致染色体变异

C.上图筛选高产菌株的过程是定向选择过程

D.每轮诱变相关基因的突变率都会明显提高

答案 D X射线既可改变基因的碱基序列引起基因突变,又能造成染色体片段损伤导致染色体变异;图中是高产糖化酶菌株的人工定向选择过程。通过此筛选过程获得的高产菌株的其他性状未必符合生产要求,故不一定能直接用于生产;诱变可提高基因的突变率,但每轮诱变相关基因的突变率不一定都会明显提高。

22.(2014江苏单科,7,2分)下列关于染色体变异的叙述,正确的是( )

A.染色体增加某一片段可提高基因表达水平,是有利变异

B.染色体缺失有利于隐性基因表达,可提高个体的生存能力

C.染色体易位不改变基因数量,对个体性状不会产生影响

D.通过诱导多倍体的方法可克服远缘杂交不育,培育出作物新类型

答案 D 染色体片段的增加、缺失和易位等结构变异,会使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变,C错误;大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至会导致生物体死亡,A、B错误;远缘杂交得到的F1是不育的,通过诱导使其染色体数目加倍进而可育,由此可以培育作物新类型,D正确。

23.(2013福建理综,5,6分)某男子表现型正常,但其一条14号和一条21号染色体相互连接形成一条异常染色体,如图甲。减数分裂时异常染色体的联会如图乙,配对的三条染色体中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极。下列叙述正确的是( )

A.图甲所示的变异属于基因重组

B.观察异常染色体应选择处于分裂间期的细胞

C.如不考虑其他染色体,理论上该男子产生的精子类型有8种

D.该男子与正常女子婚配能生育染色体组成正常的后代

答案 D 本题主要考查变异及减数分裂的相关知识。图甲所示的变异为染色体变异,自然状态下,基因重组只发生在减Ⅰ四分体时期和减Ⅰ后期;观察异常染色体应选择处于细胞分裂中期的细胞;如不考虑其他染色体,理论上该男子可产生含14号和21号,含14号+21号,只含14号,含21号和14号+21号,只含21号,含14号和14号+21号共6种精子;由于该男子可以产生含正常染色体的配子,所以其与正常女子婚配能生育染色体组成正常的后代。故D项正确。

24.(2012海南单科,25,2分)已知小麦无芒(A)与有芒(a)为一对相对性状,用适宜的诱变方式处理花药可导致基因突变。为了确定基因A是否突变为基因a,有人设计了以下4个杂交组合,杂交前对每个组合中父本的花药进行诱变处理,然后与未经处理的母本进行杂交。若要通过对杂交子一代表现型的分析来确定该基因是否发生突变,则最佳的杂交组合是( )

A.♂无芒×♀有芒(♂AA×♀aa)

B.♂无芒×♀有芒(♂Aa×♀aa)

C.♂无芒×♀无芒(♂Aa×♀Aa)

D.♂无芒×♀无芒(♂AA×♀Aa)

答案 A 本题考查育种原理及其应用的知识。在四个选项中,A选项中,♀、♂个体均为纯合子,是具有相对性状的亲本组合,其杂交后代只有一种表现型,即显性性状,若♂无芒个体中A突变为a,则杂交后代将会出现有芒和无芒,A选项适合;而B、C、D选项中,其亲本♀、♂个体,均有杂合子,故通过杂交实验无法检测♂无芒个体中的基因A是否突变为基因a。

25.(2012海南单科,24,2分)玉米糯性与非糯性、甜粒与非甜粒为两对相对性状。一般情况下,用纯合非糯非甜粒与糯性甜粒两种亲本进行杂交时,F1表现为非糯非甜粒,F2有4种表现型,其数量比为9∶3∶3∶1。若重复该杂交实验时,偶然发现一个杂交组合,其F1仍表现为非糯非甜粒,但某一F1植株自交,产生的F2只有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型。对这一杂交结果的解释,理论上最合理的是( )

A.发生了染色体易位

B.染色体组数目整倍增加

C.基因中碱基对发生了替换

D.基因中碱基对发生了增减

答案 A 本题考查染色体结构变异的知识。由纯合非糯非甜粒与糯性甜粒玉米杂交,F1表现为非糯非甜粒,F2有4种表现型,其数量比为9∶3∶3∶1可知,玉米非糯对糯性为显性,非甜粒对甜粒为显性,且控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,F1的基因组成可图示为如图1。在偶然发现的一个杂交组合中,由某一F1植株自交后代只有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型可知,此控制两对相对性状的两对等位基因不遵循自由组合定律,可能的原因是:该两对相对性状的基因发生了染色体易位。其F1的基因组成可图示如图2或图3。故A选项较为合理,而B、C、D选项均不能对遗传现象作出合理的解释。

图1 图2 图3

26.(2011天津理综,4,6分)玉米花药培养的单倍体幼苗,经秋水仙素处理后形成二倍体植株。如图是该过程中某时段细胞核DNA含量变化示意图。下列叙述错误的是( )

A.a~b过程中细胞内不会发生基因重组

B.c~d过程中细胞内发生了染色体数加倍

C.e点后细胞内各染色体组的基因组成相同

D.f~g过程中同源染色体分离,染色体数减半

答案 C 本题通过单倍体育种考查学生运用科学思维阐释生命现象的能力。基因重组和同源染色体分离都发生在减Ⅰ过程中,玉米花药培养得到的单倍体幼苗,经秋水仙素处理后形成二倍体植株的过程,不发生减数分裂,故A正确,D错误;由题中信息知,秋水仙素处理在c~d过程之前,秋水仙素能抑制纺锤体的形成,导致c~d过程中细胞内染色体数目加倍,B正确;e点后细胞内各染色体组都来源于花药中的一个染色体组的复制,各染色体组的基因组成相同,C正确。

27.(2022河北,20,15分)蓝粒小麦是小麦(2n=42)与其近缘种长穗偃麦草杂交得到的,其细胞中来自长穗偃麦草的一对4号染色体(均带有蓝色素基因E)代换了小麦的一对4号染色体。小麦5号染色体上的h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换。某雄性不育小麦的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上。为培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,研究人员设计了如图所示的杂交实验。

回答下列问题:

(1)亲本不育小麦的基因型是 ,F1中可育株和不育株的比例是 。

(2)F2与小麦(hh)杂交的目的是 。

(3)F2蓝粒不育株在减数分裂时理论上能形成 个正常的四分体。如果减数分裂过程中同源染色体正常分离,来自小麦和长穗偃麦草的4号染色体随机分配,最终能产生 种配子(仅考虑T/t、E基因)。F3中基因型为hh的蓝粒不育株占比是 。

(4)F3蓝粒不育株体细胞中有 条染色体,属于染色体变异中的 变异。

(5)F4蓝粒不育株和小麦(HH)杂交后单株留种形成一个株系。若株系中出现:

①蓝粒可育∶蓝粒不育∶非蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1,说明

; ②蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1,说明 。符合育种要求的是 (填“①”或“②”)。

答案 (1)TtHH 1∶1 (2)获得h基因纯合(hh)的蓝粒不育株,诱导小麦和长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,从而使T基因与E基因交换到一条姐妹染色单体上,以获得蓝粒和不育性状不分离的小麦 (3)20 4 1/16 (4)43 数目 (5)F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于不同染色体上 F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于同一条染色体上且不发生交叉互换 ②

解析 (1)亲本雄性不育小麦(HH)的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上,由于只有tt雄性可育,只能产生含t的雄配子,雄性不育的基因型为Tt,故其基因型为TtHH,亲本小麦(hh)的基因型为tthh,因此F1中可育株(ttHh)∶不育株(TtHh)=1∶1。(2)F1中的不育株(TtHh)与蓝粒小麦(EEHH)杂交,F2中的蓝粒不育株的基因型及比例为1/2TEHH、1/2TEHh,其中T基因和E基因分别来自小麦的和长穗偃麦草的4号染色体;F2中的蓝粒不育株与小麦(hh)杂交可获得h基因纯合的蓝粒不育株,而h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,使得T和E基因可以位于同一条姐妹染色单体上,从而获得蓝粒和不育两性状不分离的个体。(3)F2中的蓝粒不育株的4号染色体一条来自小麦,一条来自长穗偃麦草,其余染色体均来自小麦,为同源染色体,所以其减数分裂时理论上能形成20个正常的四分体。不同来源的4号染色体在减数分裂中随机分配,仅考虑T/t、E基因时,若两条4号染色体移向同一极,则同时产生基因型为TE和O(两基因均没有)的两种配子,若两条4号染色体分别移向两极,则产生基因型为T和E的两种配子,因此F2中的蓝粒不育株最终共产生4种配子。F2中的蓝粒不育株(1/2TEHH、1/2TEHh)产生TE配子的概率为1/4,产生h配子的概率是1/4,其和小麦(tthh)杂交,F3中基因型为hh的蓝粒不育株(TEthh)占比是1/4×1/4×1=1/16。(4)由F2中的蓝粒不育株产生的配子种类,可以确定形成F3中的蓝粒不育株中应含有两条4号染色体,且小麦染色体组成为2n=42,所以F3蓝粒不育株体细胞中有43条染色体,多了一条4号染色体,这属于染色体数目变异。(5)F2中的蓝粒不育株(TEHH、TEHh)和小麦(tthh)杂交,F3中的蓝粒不育株基因型为TEtHh和TEthh,含hh基因的个体可诱导T和E交换到同一条染色体上,即T基因和E基因连锁,其(TEthh)与小麦(ttHH)杂交,F4中的表型及比例为蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1,即F4中蓝粒不育株体细胞中的T基因和E基因位于同一条染色体上且不发生交叉互换;F3中的蓝粒不育株(TEtHh)在减数第一次分裂前期联会时,携带T基因的染色体和携带t基因的染色体联会,在减数第一次分裂后期,携带T基因的染色体和携带t基因的染色体分离,携带E基因的染色体随机分配到子细胞中,产生的配子基因型及比例为tE∶TE∶t∶T=1∶1∶1∶1(仅考虑T/t、E基因),与小麦(ttHH)杂交,子代表型及比例为蓝粒可育∶蓝粒不育∶非蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1,即F4蓝粒不育植株体细胞中的T基因和E基因位于不同染色体上。本实验要培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,所以②符合育种要求。

28.(2021河北,20,15分)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题:

(1)为建立水稻基因组数据库,科学家完成了水稻 条染色体的DNA测序。

(2)实验一F2中基因型TDTD对应的是带型 。理论上,F2中产生带型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的个体数量比为 。

(3)实验二F2中产生带型α、β和γ的个体数量分别为12、120和108,表明F2群体的基因型比例偏离 定律。进一步研究发现,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性。已知只有一种基因型的花粉异常,推测无活性的花粉带有 (填“SD”或“SH”)基因。

(4)以L7和L12为材料,选育同时带有来自D的7号和12号染色体片段的纯合品系X(图3)。主要实验步骤包括:① ;②对最终获得的所有植株进行分子检测,同时具有带型 的植株即为目的植株。

(5)利用X和H杂交得到F1,若F1产生的无活性花粉所占比例与实验二结果相同,雌配子均有活性,则F2中与X基因型相同的个体所占比例为 。

答案 (1)12 (2)Ⅲ 1∶2∶1 (3)(基因的)分离 SD (4)①选取L7和L12杂交得F1,F1自交得F2 ②Ⅲ和α (5)1/80

解析 (1)水稻是雌雄同株植物,水稻细胞没有性染色体,图1显示水稻细胞有12对染色体,建立水稻基因组数据库,需要测定每对染色体中的一条,即完成12条染色体的DNA测序。(2)依题意,对于12号染色体而言,实验一中亲本L12和H的基因型分别为TDTD和THTH,分别对应图2实验一中下面的带型和上面的带型,F1的基因型为TDTH,F1自交,F2的基因型为1TDTD(带型Ⅲ)、2TDTH(带型Ⅱ)、1THTH(带型Ⅰ),故F2中产生带型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的个体数量比为1∶2∶1。(3)实验二中,亲本的基因型为SDSD和SHSH,F1的基因型为SDSH,F2中产生带型α(SDSD)、β(SDSH)、γ(SHSH)个体数量比为12∶120∶108,12∶120∶108不符合基因分离定律1∶2∶1的分离比,表明F2群体的基因型比例偏离(基因的)分离定律。带型α(SDSD)的个体数量明显偏少,由题干信息可知F1的雌配子均正常,则可能是F1中含有SD基因的部分花粉无活性。(4)L7和L12的基因型分别为SDSDTHTH和SHSHTDTD,想要选育基因型为SDSDTDTD的纯合品系X,考虑到基因SD/SH和TD/TH位于两对同源染色体上,其遗传遵循基因的自由组合定律,因此,主要实验步骤包括:①选取L7和L12杂交得F1(SDSHTDTH),F1自交得F2(其中有基因型为SDSDTDTD的个体);②对最终获得的F2所有植株进行分子检测,同时具有带型Ⅲ和α的植株(基因型为SDSDTDTD)即为目的植株。(5)品系X和H杂交,即SDSDTDTD×SHSHTHTH,F1的基因型为SDSHTDTH,若F1产生的无活性花粉所占比例与实验二结果相同,则F1自交,F2为(12SDSD∶120SDSH∶108SHSH)×(1TDTD∶2TDTH∶1THTH),故F2中与X基因型相同的个体所占比例=12/240×1/4=1/80。

11.(2021北京,20,12分)玉米是我国重要的农作物,研究种子发育的机理对培育高产优质的玉米新品种具有重要作用。

(1)玉米果穗上的每一个籽粒都是受精后发育而来。我国科学家发现了甲品系玉米,其自交后的果穗上出现严重干瘪且无发芽能力的籽粒,这种异常籽粒约占1/4。籽粒正常和干瘪这一对相对性状的遗传遵循孟德尔的 定律。上述果穗上的正常籽粒均发育为植株,自交后,有些植株果穗上有约1/4干瘪籽粒,这些植株所占比例约为 。

(2)为阐明籽粒干瘪性状的遗传基础,研究者克隆出候选基因A/a。将A基因导入到甲品系中,获得了转入单个A基因的转基因玉米。假定转入的A基因已插入a基因所在染色体的非同源染色体上,请从下表中选择一种实验方案及对应的预期结果以证实“A基因突变是导致籽粒干瘪的原因”。

实 验 方 案 Ⅰ.转基因玉米×野生型玉米 Ⅱ.转基因玉米×甲品系 Ⅲ.转基因玉米自交 Ⅳ.野生型玉米×甲品系

预 期 结 果 ①正常籽粒∶干瘪籽粒≈1∶1 ②正常籽粒∶干瘪籽粒≈3∶1 ③正常籽粒∶干瘪籽粒≈7∶1 ④正常籽粒∶干瘪籽粒≈15∶1

(3)现已确认A基因突变是导致籽粒干瘪的原因,序列分析发现a基因是A基因中插入了一段DNA(见图1),使A基因功能丧失。甲品系果穗上的正常籽粒发芽后,取其植株叶片,用图1中的引物1、2进行PCR扩增,若出现目标扩增条带则可知相应植株的基因型为 。

图1

(4)为确定A基因在玉米染色体上的位置,借助位置已知的M/m基因进行分析。用基因型为mm且籽粒正常的纯合子P与基因型为MM的甲品系杂交得F1,F1自交得F2。用M、m基因的特异性引物,对F1植株果穗上干瘪籽粒(F2)胚组织的DNA进行PCR扩增,扩增结果有1、2、3三种类型,如图2所示。

图2

统计干瘪籽粒(F2)的数量,发现类型1最多、类型2较少、类型3极少。请解释类型3数量极少的原因。

答案 (12分)(1)分离 2/3

(2)Ⅲ④/Ⅱ③

(3)Aa

(4)基因A/a与M/m在一对同源染色体上(且距离近),其中a和M在同一条染色体上;在减数分裂过程中四分体/同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换,导致产生同时含有a和m的重组型配子数量很少;类型3干瘪籽粒是由雌雄配子均为am的重组型配子受精而成。因此,类型3干瘪籽粒数量极少。

解析 (1)甲品系玉米自交后的果穗上异常籽粒约占1/4,说明正常籽粒∶异常籽粒约为3∶1,进而说明籽粒正常和干瘪这对相对性状遵循分离定律;甲品系所结正常籽粒中纯合子约占1/3,杂合子约占2/3,其中杂合子自交后的果穗上有约1/4的干瘪籽粒。

(2)将A基因导入甲品系a基因所在染色体的非同源染色体上,说明新插入的A基因和原先的A/a基因遵循自由组合定律。野生型玉米基因型为AA,甲品系基因型为AaOO,其转入单个A基因所得的转基因玉米的基因型可以写为AaAO,Aa和AO遵循自由组合定律,产生的配子有AA、Aa、AO、aO四种,且比例相等,其自交的性状分离比约为15∶1;甲品系(AaOO)与转基因玉米(AaAO)杂交所得子代中,干瘪籽粒约占1/8,则正常籽粒∶干瘪籽粒约为7∶1。综上可知,答案为Ⅲ④、Ⅱ③。

(3)a基因是A基因中插入了一段DNA,使A基因功能丧失。引物1对应的是插入的片段,在引物1、2参与下能扩增出目标条带,说明A基因中插入了特定片段,进而说明存在a基因;而其为正常籽粒,说明存在A基因。综上所述,相应植株基因型为Aa。

(4)A基因和M/m基因的位置关系有两种,一是位于同源染色体上,二是位于非同源染色体上;若位于非同源染色体上,说明遵循自由组合定律,则类型1∶类型2∶类型3=1∶2∶1(只需考虑M/m)。由题干信息“类型1最多、类型2较少、类型3极少”可知,这两对基因不遵循自由组合定律,说明A/a基因和M/m基因位于同源染色体上,其中a和M在同一条染色体上(P基因型为AAmm,甲品系基因型为AaMM);在减数分裂过程中四分体/同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换,导致产生同时含有a和m的重组型配子数量很少;类型3干瘪籽粒是由雌雄配子均为am的重组型配子受精而成的。因此,类型3干瘪籽粒数量极少。

29.(2020课标全国Ⅲ,32,10分)普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程,如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:

(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是 。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体,普通小麦体细胞中有 条染色体。一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是 (答出2点即可)。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用的方法有 (答出1点即可)。

(3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体),甲的表现型是抗病易倒伏,乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简要写出实验思路。

答案 (1)无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42 营养物质含量高、茎秆粗壮 (2)秋水仙素处理 (3)甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏、且自交后代不发生性状分离的植株。

解析 (1)一粒小麦(AA)和斯氏麦草(BB)通过杂交得到了杂种一,杂种一含有A、B两个染色体组,而A、B两个染色体组来自不同的物种,所以杂种一不含同源染色体,在减数分裂形成生殖细胞时,染色体不能联会,减数分裂异常,不能产生可育的配子,所以杂种一高度不育。由图可知,普通小麦的染色体组组成为AABBDD,因为A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体,所以普通小麦体细胞中有42条染色体。与二倍体相比,多倍体的植株常常茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。(2)常常用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,使植物细胞内染色体数目加倍。(3)以甲、乙为实验材料获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,可以通过杂交育种的方法获得。据此可以写出实验思路:让甲、乙两个普通小麦品种进行杂交获得F1,F1再进行自交,从F2中选择抗病抗倒伏的小麦个体,让其自交,后代未出现性状分离的个体即为抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种。

13.(2018北京理综,30,17分)水稻是我国最重要的粮食作物。稻瘟病是由稻瘟病菌(Mp)侵染水稻引起的病害,严重危害我国粮食生产安全。与使用农药相比,抗稻瘟病基因的利用是控制稻瘟病更加有效、安全和经济的措施。

(1)水稻对Mp表现出的抗病与感病为一对相对 。为判断某抗病水稻是否为纯合子,可通过观察自交子代 来确定。

(2)现有甲(R1R1r2r2r3r3)、乙(r1r1R2R2r3r3)、丙(r1r1r2r2R3R3)三个水稻抗病品种,抗病(R)对感病(r)为显性,三对抗病基因位于不同染色体上。根据基因的DNA序列设计特异性引物,用PCR方法可将样本中的R1、r1、R2、r2、R3、r3区分开。这种方法可用于抗病品种选育中基因型的鉴定。

①甲品种与感病品种杂交后,对F2不同植株的R1、r1进行PCR扩增。已知R1比r1片段短。从扩增结果(如图)推测可抗病的植株有 。

②为了在较短时间内将甲、乙、丙三个品种中的抗病基因整合,选育新的纯合抗病植株,下列育种

专题12 生物的变异

考点1 基因突变和基因重组

1.(2023海南,8,3分)我国航天员乘坐我国自主研发的载人飞船,顺利进入空间实验室,并在太空中安全地生活与工作。航天服具有生命保障系统,为航天员提供了类似地面的环境。下列有关航天服及其生命保障系统的叙述,错误的是 ( )

A.能清除微量污染,减少航天员相关疾病的发生

B.能阻隔太空中各种射线,避免航天员机体细胞发生诱发突变

C.能调控航天服内的温度,维持航天员的体温恒定不变

D.能控制航天服内的压力,避免航天员的肺由于环境压力变化而发生损伤

答案 C 根据题干信息“航天服具有生命保障系统,为航天员提供了类似地面的环境”,可推测航天服具有清除微量污染的功能,也能阻隔射线,避免射线对人体细胞的诱变作用,还能调控压力,利于航天员维持自身胸腔的压力平衡,保证肺的正常功能,故A、B、D正确。正常人的体温会在一定范围内波动(接近37 ℃,一天内变化幅度一般不超过1 ℃),不是恒定不变的,C错误。

2.(2023湖南,3,2分)酗酒危害人类健康。乙醇在人体内先转化为乙醛,在乙醛脱氢酶2(ALDH2)作用下再转化为乙酸,最终转化成CO2和水。头孢类药物能抑制ALDH2的活性。ALDH2基因某突变导致ALDH2活性下降或丧失。在高加索人群中该突变的基因频率不足5%,而东亚人群中是30%~50%。下列叙述错误的是 ( )

A.相对于高加索人群,东亚人群饮酒后面临的风险更高

B.患者在服用头孢类药物期间应避免摄入含酒精的药物或食物

C.ALDH2基因突变人群对酒精耐受性下降,表明基因通过蛋白质控制生物性状

D.饮酒前口服ALDH2酶制剂可催化乙醛转化成乙酸,从而预防酒精中毒

答案 D 乙醇在人体内先转化为乙醛,ALDH2可催化乙醛转化为乙酸,ALDH2基因突变会导致ALDH2活性下降或丧失,使乙醛代谢减慢,并在体内积蓄,从而引起人体恶心、呕吐等不良反应,由题意可知,东亚人群中ALDH2突变基因的频率大于高加索人群,所以相较于高加索人群,东亚人群饮酒后面临的风险更高,A正确;头孢类药物能抑制ALDH2的活性,从而使乙醛的代谢过程减慢,所以患者在服用头孢类药物期间应避免摄入含酒精的药物或食物,B正确;ALDH2是一种蛋白质类酶,由上述分析可知,ALDH2基因突变会使ALDH2活性下降或丧失,从而使人的酒精耐受性下降,这表明基因可通过控制蛋白质类酶的活性来控制(并非是直接控制,而是间接控制)代谢过程,进而控制生物性状,C正确;ALDH2酶制剂口服后会被消化酶水解,不能再催化乙醛转化成乙酸,D错误。

3.(2023广东,2,2分)中外科学家经多年合作研究,发现circDNMT1(一种RNA分子)通过与抑癌基因p53表达的蛋白结合诱发乳腺癌,为解决乳腺癌这一威胁全球女性健康的重大问题提供了新思路。下列叙述错误的是 ( )

A.p53基因突变可能引起细胞癌变

B.p53蛋白能够调控细胞的生长和增殖

C.circDNMT1高表达会使乳腺癌细胞增殖变慢

D.circDNMT1的基因编辑可用于乳腺癌的基础研究

答案 C 抑癌基因(如p53)表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,可能引起细胞癌变,A、B正确;由于circDNMT1与抑癌基因p53表达的蛋白结合可诱发乳腺癌,故circDNMT1高表达更易诱发乳腺癌,使癌细胞增殖变快,C错误;通过基因编辑改造circDNMT1序列,可用于研究乳腺癌的发病机理,D正确。

4.(2023湖南,15,4分)(不定项)为精细定位水稻4号染色体上的抗虫基因,用纯合抗虫水稻与纯合易感水稻的杂交后代多次自交,得到一系列抗虫或易感水稻单株。对亲本及后代单株4号染色体上的多个不连续位点进行测序,部分结果按碱基位点顺序排列如表。据表推测水稻同源染色体发生了随机互换,下列叙述正确的是 ( )

---位点1-----位点2-----位点3-----位点4-----位点5-----位点6---

A/A A/A A/A A/A A/A A/A 纯合抗虫水稻亲本

G/G G/G G/G G/G G/G G/G 纯合易感水稻亲本

G/G G/G A/A A/A A/A A/A 抗虫水稻1

A/G A/G A/G A/G A/G G/G 抗虫水稻2

A/G G/G G/G G/G G/G A/A 易感水稻1

示例:A/G表示同源染色体相同位点,一条DNA 上为A-T碱基对,另一条DNA上为G-C碱基对

A.抗虫水稻1的位点2-3之间发生过交换

B.易感水稻1的位点2-3及5-6之间发生过交换

C.抗虫基因可能与位点3、4、5有关

D.抗虫基因位于位点2-6之间

答案 ACD 题表中的6个位点均位于水稻4号染色体上,由亲本6个位点测序结果可知,F1的4号染色体中一条为6个A,另一条为6个G,即相应的6个位点均应为A/G ,故若亲代减数分裂过程中未发生互换,则后代4号染色体6个位点碱基序列为6个A/A、6个G/G或6个A/G三种类型。由抗虫水稻1的6个位点碱基序列可知,其2条4号染色体上的6个位点碱基序列均为GGAAAA,说明亲代产生配子过程中,同源染色体的非姐妹染色单体上含位点1、2的片段或含位点3、4、5、6的片段发生过互换,即位点2-3之间发生过交换,形成的GGAAAA雌雄配子结合发育形成该抗虫水稻1,A正确。同理易感水稻1的位点1-2及5-6之间发生过交换,B错误。由纯合抗虫水稻亲本、抗虫水稻1、抗虫水稻2的位点3、4、5均有A,而纯合易感水稻亲本、易感水稻1的位点3、4、5均无A可知,抗虫基因可能与位点3、4、5有关,C正确。抗虫水稻1的位点1、2为G/G,位点2-3之间发生过交换,但仍抗虫;抗虫水稻2位点6为G/G,位点5-6之间发生过交换,但仍抗虫,说明交换片段上应不含抗虫基因,故抗虫基因位于2-6之间,D正确。

5.(2022北京,5,2分)蜜蜂的雌蜂(蜂王和工蜂)为二倍体,由受精卵发育而来;雄蜂是单倍体,由未受精卵发育而来。由此不能得出 ( )

A.雄蜂体细胞中无同源染色体

B.雄蜂精子中染色体数目是其体细胞的一半

C.蜂王减数分裂时非同源染色体自由组合

D.蜜蜂的性别决定方式与果蝇不同

答案 B 雄蜂由未受精卵发育而来,故其体细胞中只有一个染色体组,无同源染色体,A正确;雄蜂精子和体细胞中均只有一个染色体组,故雄蜂精子中染色体数目与其体细胞中的相同,B错误;蜂王为二倍体,蜂王减数分裂时非同源染色体自由组合,C正确;蜜蜂的性别由染色体组数决定,果蝇的性别由性染色体决定,故二者的性别决定方式不同,D正确。

6.(2022广东,11,2分)为研究人原癌基因Myc和Ras的功能,科学家构建了三组转基因小鼠(Myc、Ras及Myc+Ras,基因均大量表达),发现这些小鼠随时间进程体内会出现肿瘤(如图)。下列叙述正确的是 ( )

A.原癌基因的作用是阻止细胞正常增殖

B.三组小鼠的肿瘤细胞均没有无限增殖的能力

C.两种基因在人体细胞内编码功能异常的蛋白质

D.两种基因大量表达对小鼠细胞癌变有累积效应

答案 D 原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,其主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,A错误;肿瘤细胞具有无限增殖的能力,B错误;两种基因在人体细胞内编码功能正常的蛋白质,C错误;由题图可知,与两种基因单独大量表达时相比,两种基因同时在小鼠体内大量表达时,肿瘤小鼠的比例显著增大,且出现肿瘤小鼠的时间提前,说明两种基因大量表达对小鼠细胞癌变有累积效应,D正确。

7.(2022湖南,5,2分)关于癌症,下列叙述错误的是 ( )

A.成纤维细胞癌变后变成球形,其结构和功能会发生相应改变

B.癌症发生的频率不是很高,大多数癌症的发生是多个基因突变的累积效应

C.正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞,原因是抑癌基因突变成原癌基因

D.乐观向上的心态、良好的生活习惯,可降低癌症发生的可能性

答案 C 细胞癌变后其形态、结构和功能均会发生相应改变,A正确;通常细胞癌变具有多个基因突变的累积效应,故癌症发生的频率不是很高,B正确;一般来说,原癌基因表达的蛋白质是细胞正常生长和增殖所必需的,细胞癌变的机理是原癌基因或抑癌基因发生突变,或者原癌基因过量表达等,C错误;乐观向上的心态、良好的生活习惯,可提高机体的免疫能力,从而降低癌症发生的可能性,D正确。

8.(2021湖南,9,2分)某国家男性中不同人群肺癌死亡累积风险如图所示。下列叙述错误的是( )

A.长期吸烟的男性人群中,年龄越大,肺癌死亡累积风险越高

B.烟草中含有多种化学致癌因子,不吸烟或越早戒烟,肺癌死亡累积风险越低

C.肺部细胞中原癌基因执行生理功能时,细胞生长和分裂失控

D.肺部细胞癌变后,癌细胞彼此之间黏着性降低,易在体内分散和转移

答案 C 由题图可知,长期吸烟的男性人群中,年龄越大,肺癌死亡累积风险越高,A正确;烟草中的尼古丁、焦油等化学物质可以导致细胞癌变,不吸烟或越早戒烟,肺癌死亡累积风险越低,B正确;原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,其指导合成细胞正常生长和增殖所必需的蛋白质,因此,原癌基因执行生理功能时,细胞生长和分裂正常,C错误;细胞癌变后,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性降低,易在体内分散和转移,D正确。

9.(2021湖南,15,4分)血浆中胆固醇与载脂蛋白apoB-100结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL通过与细胞表面受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量。PCSK9基因可以发生多种类型的突变,当突变使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少。下列叙述错误的是( )

A.引起LDL受体缺失的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

B.PCSK9基因的有些突变可能不影响血浆中LDL的正常水平

C.引起PCSK9蛋白活性降低的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

D.编码apoB-100的基因失活会导致血浆中胆固醇含量升高

答案 C LDL通过与细胞表面受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量,但引起LDL受体缺失的基因突变可使胆固醇进入细胞的过程受阻,导致血浆中胆固醇含量升高,A正确;PCSK9基因可以发生多种类型的突变,由于密码子具有简并性等,PCSK9基因的有些突变可能不影响PCSK9蛋白的活性,即不影响血浆中LDL的正常水平,B正确;据题意知,引起PCSK9蛋白活性增强的基因突变,会导致细胞表面的LDL受体减少,从而使血浆中胆固醇含量升高,C错误;编码apoB-100的基因失活,会导致载脂蛋白无法形成,不能与血浆中胆固醇结合形成LDL,使血浆中胆固醇含量升高,D正确。

10.(2021浙江6月选考,6,2分)α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分别由141个和146个氨基酸组成,其中第1—138个氨基酸完全相同,其余氨基酸不同。该变异是由基因上编码第139个氨基酸的一个碱基对缺失引起的。该实例不能说明( )

A.该变异属于基因突变

B.基因能指导蛋白质的合成

C.DNA片段的缺失导致变异

D.该变异导致终止密码子后移

答案 C 该变异是由基因上编码氨基酸的一个碱基对缺失引起的,基因的结构发生了改变,属于基因突变,A不符合题意;基因结构发生改变后,相应的蛋白质也发生了改变,表明基因能指导蛋白质的合成,B不符合题意;该变异是由基因上的一个碱基对缺失引起的,而DNA中有基因序列和非基因序列,DNA片段的缺失不一定导致变异,C符合题意;该变异导致相应的蛋白质中所含氨基酸由141个变为146个,而两者前138个氨基酸完全相同,且该变异由基因上编码第139个氨基酸的一个碱基对缺失引起,则该变异导致其转录的mRNA上终止密码子后移,使最终合成的蛋白质多了5个氨基酸,D不符合题意。

11.(2021天津,3,4分)动物正常组织干细胞突变获得异常增殖能力,并与外界因素相互作用,可恶变为癌细胞。干细胞转变为癌细胞后,下列说法正确的是( )

A.DNA序列不变 B.DNA复制方式不变

C.细胞内mRNA不变 D.细胞表面蛋白质不变

答案 B 干细胞发生癌变,其原癌基因或抑癌基因发生突变,因此DNA序列会变,A错误;基因突变会导致DNA碱基序列发生改变,但DNA半保留复制的方式不变,B正确;基因突变后,DNA碱基序列改变,以其为模板转录出的mRNA会变,翻译出的蛋白质同样会发生改变,C、D错误。

12.(2021天津,8,4分)某患者被初步诊断患有SC单基因遗传病,该基因位于常染色体上。调查其家系发现,患者双亲各有一个SC基因发生单碱基替换突变,且突变位于该基因的不同位点。调查结果见下表。

个体 母亲 父亲 姐姐 患者

表现型 正常 正常 正常 患病

SC基因测序结果 [605G/A] [731A/G] [605G/G];[731A/A]

注:测序结果只给出基因一条链(编码链)的碱基序列,[605G/A]表示两条同源染色体上SC基因编码链的第605位碱基分别为G和A。其他类似。

若患者的姐姐两条同源染色体上SC基因编码链的第605和731位碱基可表示为下图1,根据调查结果,推断该患者相应位点的碱基应为( )

图1

A B C D

答案 A 由于患者双亲正常但都有一个SC基因突变而且突变的位点不同,假设正常基因为A,则母亲的突变基因为A相对应的等位基因A1,父亲的突变基因为A2,那么母亲的基因型为AA1,父亲的基因型为AA2,其姐姐是正常的且测序结果如图1所示,则其姐姐的基因型为AA,A基因的编码链碱基序列为,A1的编码链序列为,A2的编码链序列为。患者遗传了母亲的致病基因A1和父亲的致病基因A2而患病,故其相应位点序列为。

13.(2020山东,20,3分)野生型大肠杆菌可以在基本培养基上生长,发生基因突变产生的氨基酸依赖型菌株需要在基本培养基上补充相应氨基酸才能生长。将甲硫氨酸依赖型菌株M和苏氨酸依赖型菌株N单独接种在基本培养基上时,均不会产生菌落。某同学实验过程中发现,将M、N菌株混合培养一段时间,充分稀释后再涂布到基本培养基上,培养后出现许多由单个细菌形成的菌落,将这些菌落分别接种到基本培养基上,培养后均有菌落出现。该同学对这些菌落出现原因的分析,不合理的是(不定项)( )

A.操作过程中出现杂菌污染

B.M、N菌株互为对方提供所缺失的氨基酸

C.混合培养过程中,菌株获得了对方的遗传物质

D.混合培养过程中,菌株中已突变的基因再次发生突变

答案 B 若操作过程中出现杂菌污染,则可在基本培养基中出现题述菌落,A合理;若M、N菌株互为对方提供所缺失的氨基酸,则两者单独培养时在基本培养基上不会产生菌落,B不合理;若混合培养过程中M、N菌株获得了对方的遗传物质(即转化)或菌株中已突变的基因再次发生突变,均可能使缺陷菌株具有合成原来所不能合成的氨基酸的能力,因而单独培养时可在基本培养基上生长,C、D合理。

14.(2019天津理综,4,6分)叶色变异是由体细胞突变引起的芽变现象。红叶杨由绿叶杨芽变后选育形成,其叶绿体基粒类囊体减少,光合速率减小,液泡中花青素含量增加。下列叙述正确的是( )

A.红叶杨染色体上的基因突变位点可用普通光学显微镜观察识别

B.两种杨树叶绿体基粒类囊体的差异可用普通光学显微镜观察

C.两种杨树叶光合速率可通过“探究光照强弱对光合作用强度的影响”实验进行比较

D.红叶杨细胞中花青素绝对含量可通过“植物细胞的吸水和失水”实验测定

答案 C 本题借助对芽变个体的叶色变异分析,考查考生对比较、分析与推断方法的运用,属于对科学思维素养中分析与推断要素的考查。基因突变是基因上碱基对的增添、缺失或替换,无法通过显微镜观察识别,A错误;两种杨树叶绿体基粒类囊体的差异需要通过电子显微镜才可观察到,B错误;两种杨树叶绿体类囊体数量的差异会导致光合速率不同,可以通过“探究光照强弱对光合作用强度的影响”实验进行比较,C正确;“植物细胞的吸水和失水”实验可以探究植物细胞的死活和细胞液浓度的大小,无法测定细胞中的花青素的绝对含量,D错误。

15.(2018江苏单科,15,2分)下列过程不涉及基因突变的是( )

A.经紫外线照射后,获得红色素产量更高的红酵母

B.运用CRISPR/Cas9 技术替换某个基因中的特定碱基

C.黄瓜开花阶段用2,4-D诱导产生更多雌花,提高产量

D.香烟中的苯并芘使抑癌基因中的碱基发生替换,增加患癌风险

答案 C 本题考查基因突变的相关知识。经紫外线照射可诱导基因发生突变,从而获得红色素产量高的红酵母,A不符合题意;运用CRISPR/Cas9技术替换某个基因中的特定碱基属于基因突变,B不符合题意;黄瓜开花阶段用2,4-D诱导产生更多雌花的机理是影响细胞的分化,不涉及基因突变,C符合题意;香烟中的苯并芘使抑癌基因中的碱基发生替换,属于基因突变,D不符合题意。

思路点拨 本题旨在检测学生对基因突变实例的理解和判断。解决本题的关键在于透彻理解基因突变的概念实质和类型。

16.(2018课标全国Ⅱ,6,6分)在致癌因子的作用下,正常动物细胞可转变为癌细胞。有关癌细胞特点的叙述错误的是( )

A.细胞中可能发生单一基因突变,细胞间黏着性增加

B.细胞中可能发生多个基因突变,细胞的形态发生变化

C.细胞中的染色体可能受到损伤,细胞的增殖失去控制

D.细胞中遗传物质可能受到损伤,细胞表面的糖蛋白减少

答案 A 本题以癌细胞为背景,结合基因突变,综合考查癌细胞的特征,体现了对科学思维素养中归纳与概括的考查。癌症的发生并不是单一基因突变的结果,至少在一个细胞中发生5~6个基因突变,才能赋予癌细胞所有的特征,这是一种累积效应,且癌细胞的细胞间黏着性降低,A错误,B正确;在致癌因子的作用下,细胞中的染色体可能受到损伤,导致原癌基因和抑癌基因表达异常,使细胞的增殖失去控制,C正确;致癌因子可能使细胞中遗传物质受到损伤,进而使细胞表面的糖蛋白减少,D正确。

17.(2018浙江4月选考,7,2分)下列关于细胞癌变及癌细胞的叙述,正确的是( )

A.癌细胞的分裂失去控制,但其增殖是有限的

B.癌细胞表面粘连蛋白的增加,使其易扩散转移

C.有些物理射线可诱发基因突变,导致细胞癌变

D.癌变是细胞异常分化的结果,此分化大多可逆

答案 C 本题通过细胞癌变,考查了生命观念素养。癌细胞的分裂失去控制,其增殖是无限的,A错误;癌细胞表面粘连蛋白的减少,使其易扩散转移,B错误;有些物理射线如紫外线等可诱发基因突变,导致细胞癌变,C正确;癌变是细胞异常分化的结果,此分化大多不可逆,D错误。

18.(2018课标全国Ⅰ,6,6分)某大肠杆菌能在基本培养基上生长,其突变体M和N均不能在基本培养基上生长,但M可在添加了氨基酸甲的基本培养基上生长,N可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长。将M和N在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后,再将菌体接种在基本培养基平板上,发现长出了大肠杆菌(X)的菌落。据此判断,下列说法不合理的是( )

A.突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失

B.突变体M和N都是由于基因发生突变而得来的

C.突变体M的RNA与突变体N混合培养能得到X

D.突变体M和N在混合培养期间发生了DNA转移

答案 C 大肠杆菌属于原核生物,其突变只有基因突变一种类型,突变体M在基本培养基上不能生长,但可在添加氨基酸甲的培养基上生长,说明突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失,A、B正确;将M与N在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中培养一段时间后,形成了另一种大肠杆菌X,说明突变体M与N共同培养时,二者之间发生了DNA转移(基因重组),形成了大肠杆菌X,突变体M与N之间的基因重组发生在DNA水平,RNA不能与DNA发生重组,C错误,D正确。

19.(2016天津理综,6,6分)在培养人食管癌细胞的实验中,加入青蒿琥酯(Art),随着其浓度升高,凋亡蛋白Q表达量增多,癌细胞凋亡率升高。下列叙述错误的是( )

A.为初步了解Art对癌细胞的影响,可用显微镜观察癌细胞的形态变化

B.在癌细胞培养液中加入用放射性同位素标记的Art,可确定Art能否进入细胞

C.为检测Art对凋亡蛋白Q表达的影响,须设置不含Art的对照实验

D.用凋亡蛋白Q饲喂患癌鼠,可确定该蛋白能否在动物体内诱导癌细胞凋亡

答案 D 细胞癌变后形态结构会发生显著变化(如变成球形),此类变化可使用显微镜观察判断,A正确;利用同位素标记法可追踪物质的转移途径,B正确;依据生物实验设计的对照原则,为检测Art对凋亡蛋白Q表达的影响,还必须设置不含Art的对照组,C正确;因为凋亡蛋白Q饲喂后会在消化道内分解而失去作用,所以研究凋亡蛋白Q的作用时,应该使用注射法,D错误。

知识归纳 教材实验中应用到同位素标记法的有:分泌蛋白的合成和分泌研究实验;光合作用过程中物质转移研究的实验(鲁宾和卡门的实验、卡尔文的实验);噬菌体侵染细菌的实验;DNA半保留复制研究的实验等。

20.(2016天津理综,5,6分)枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表:

枯草 杆菌 核糖体S12蛋白第 55~58位的氨基酸序列 链霉素与核糖体 的结合 在含链霉素培养基 中的存活率(%)

野生型 …-P-K-K-P-… 能 0

突变型 …-P-R-K-P-… 不能 100

注P:脯氨酸;K:赖氨酸;R:精氨酸

下列叙述正确的是( )

A.S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性

B.链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能

C.突变型的产生是由于碱基对的缺失所致

D.链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变

答案 A 据表可知,核糖体S12蛋白结构改变后,突变型枯草杆菌的核糖体不能与链霉素结合,而在含链霉素培养基中的存活率为100%,说明突变型枯草杆菌对链霉素具有抗性,A项正确;链霉素通过与核糖体结合抑制其翻译功能,B项错误;突变型是因为S12蛋白第56位的赖氨酸替换为精氨酸所致,该基因突变属于碱基对的替换,C项错误;链霉素不能诱发基因突变,只是对枯草杆菌起选择作用,D项错误。

方法技巧 实验结果有时以表格的方式呈现,审题时要从表格中找出自变量与因变量,然后用对照的思想方法进一步审题。

21.(2015海南单科,19,2分)关于等位基因B和b发生突变的叙述,错误的是( )

A.等位基因B和b都可以突变成为不同的等位基因

B.X射线的照射不会影响基因B和基因b的突变率

C.基因B中的碱基对G-C被碱基对A-T替换可导致基因突变

D.在基因b的ATGCC序列中插入碱基C可导致基因b的突变

答案 B 基因突变具有不定向性,A项正确;物理因素如X射线等可提高突变率,B项错误;基因中碱基对的替换、增添或缺失均可引起基因突变,C项、D项正确。

知识拓展 不同因素引起基因突变的原因不同。X射线等物理因素通过损伤细胞内的DNA导致基因突变,亚硝酸等化学因素通过改变核酸碱基导致基因突变,病毒通过影响宿主细胞DNA导致基因突变。

22.(2014四川理综,7,6分)TGF-β1—Smads是一条抑制肿瘤的信号传递途径。研究表明,胞外蛋白TGF-β1与靶细胞膜上受体结合,激活胞内信号分子Smads,生成复合物转移到细胞核内,诱导靶基因的表达,阻止细胞异常增殖,抑制恶性肿瘤的发生。下列叙述错误的是( )

A.恶性肿瘤细胞膜上糖蛋白减少,因此易分散转移

B.从功能来看,复合物诱导的靶基因属于抑癌基因

C.复合物的转移实现了细胞质向细胞核的信息传递

D.若该受体蛋白基因不表达,靶细胞仍能正常凋亡

答案 D 癌细胞易分散转移与细胞膜上糖蛋白减少有关,A正确;由题意可知靶基因的表达可阻止细胞的异常增殖,抑制细胞癌变,所以该基因属于抑癌基因,B正确;复合物作为信号分子,由细胞质进入细胞核诱导靶基因的表达,实现了细胞质向细胞核的信息传递,C正确;若该受体蛋白基因不表达,则不能阻止细胞的异常增殖,靶细胞可能会成为无限增殖的癌细胞,D错误。

23.(2013安徽理综,4,6分)下列现象中,与减数分裂同源染色体联会行为均有关的是( )

①人类的47,XYY综合征个体的形成

②线粒体DNA突变会导致在培养大菌落酵母菌时出现少数小菌落

③三倍体西瓜植株的高度不育

④一对等位基因杂合子的自交后代出现3∶1的性状分离比

⑤卵裂时个别细胞染色体异常分离,可形成人类的21三体综合征个体

A.①② B.①⑤ C.③④ D.④⑤

答案 C 本题主要考查细胞减数分裂过程中染色体行为与遗传、变异之间的关系等相关知识。XYY综合征个体是由正常卵细胞和含有YY的异常精子结合形成的,该异常精子与减数第二次分裂两条Y染色体未正常分离有关,与同源染色体联会无关;线粒体的DNA突变与染色体行为无关;三倍体西瓜因减数分裂时联会紊乱而高度不育;减Ⅰ后期一对等位基因随同源染色体的分离而分开,最终形成两种配子,因此一对等位基因杂合子自交后代出现3∶1的性状分离比;卵裂时进行有丝分裂,有丝分裂过程中,同源染色体不发生联会。故只有③④与减数分裂同源染色体联会行为有关。

24.(2012江苏单科,14,2分)某植株的一条染色体发生缺失突变,获得该缺失染色体的花粉不育,缺失染色体上具有红色显性基因B,正常染色体上具有白色隐性基因b(见图)。如以该植株为父本,测交后代中部分表现为红色性状。下列解释最合理的是( )

A.减数分裂时染色单体1或2上的基因b突变为B

B.减数第二次分裂时姐妹染色单体3与4自由分离

C.减数第二次分裂时非姐妹染色单体之间自由组合

D.减数第一次分裂时非姐妹染色单体之间交叉互换

答案 D 从题中信息可知,突变植株为父本,减数分裂产生的雄配子为和,后者不育。正常情况下,测交后代表现型应都为白色性状,而题中已知测交后代中部分为红色性状,推知父本减数分裂过程中产生了含B基因的可育花粉,而产生这种花粉最可能的原因是减Ⅰ同源染色体联会时非姐妹染色单体之间发生交叉互换,故D最符合题意。

25.(2012课标,2,6分)下列关于细胞癌变的叙述,错误的是( )

A.癌细胞在条件适宜时可无限增殖

B.癌变前后,细胞的形态和结构有明显差别

C.病毒癌基因可整合到宿主基因组诱发癌变

D.原癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖

答案 D 本题主要考查癌细胞的特点、形成过程等知识。原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,D错误;癌细胞具有无限增殖的特点,A正确;组织细胞发生癌变后,细胞形态和结构均发生明显变化,如细胞变为球形,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,B正确;生物致癌因子中的病毒癌基因可以整合到宿主基因组诱发癌变,C正确。

26.(2012江苏单科,20,2分)研究表明细胞癌变是细胞从已分化转变到未分化状态的过程,下列叙述正确的是( )

A.癌细胞具有和正常分化细胞相近的细胞类型

B.癌细胞的分裂能力与分化程度成正相关

C.诱导癌细胞的正常分化是癌症治疗的一种策略

D.癌细胞类似于胚胎细胞都脱离了细胞的正常分化

答案 C 本题考查细胞癌变的相关知识。研究表明细胞癌变是细胞从已分化转变到未分化状态的过程,故癌细胞与正常细胞相比,形态、结构和功能均不同;细胞的分化程度越高,其分裂能力越低;诱导癌细胞脱离未分化状态,即诱导癌细胞正常分化是癌症治疗的一种策略;癌细胞已不受机体控制,而胚胎细胞可在机体控制下完成正常分化。

27.(2011山东理综,3,4分)下列有关细胞癌变的叙述,正确的是( )

A.基因突变导致的各种细胞癌变均可遗传

B.石棉和黄曲霉毒素是不同类型的致癌因子

C.人体的免疫系统对癌变细胞具有清除作用

D.癌变细胞内酶活性降低导致细胞代谢减缓

答案 C 发生基因突变的细胞不一定是生殖细胞,如果基因突变不是发生在生殖细胞中,则一般不会遗传给下一代;石棉和黄曲霉素都属于化学致癌因子;癌变细胞的代谢活动比正常细胞要强;人体免疫系统对癌细胞具有清除作用,故C对。

28.(2011安徽理综,4,6分)人体甲状腺滤泡上皮细胞具有很强的摄碘能力。临床上常用小剂量的放射性同位素131I治疗某些甲状腺疾病,但大剂量的131I对人体会产生有害影响。积聚在细胞内的131I可能直接( )

A.插入DNA分子引起插入点后的碱基序列改变

B.替换DNA分子中的某一碱基引起基因突变

C.造成染色体断裂、缺失或易位等染色体结构变异

D.诱发甲状腺滤泡上皮细胞基因突变并遗传给下一代

答案 C 131I不能插入DNA分子中或替换DNA分子中的某一碱基,能诱发甲状腺滤泡上皮细胞基因突变,由于基因突变发生在体细胞中,因此一般不能遗传给下一代。积聚在细胞内的131I可能直接造成染色体断裂、缺失或易位等染色体结构变异。

29.(2011海南单科,11,2分)野生型大肠杆菌能在基本培养基上生长,用射线照射野生型大肠杆菌得到一突变株,该突变株在基本培养基上培养时必须添加氨基酸甲后才能生长。对这一实验结果的解释,不合理的是( )

A.野生型大肠杆菌可以合成氨基酸甲

B.野生型大肠杆菌代谢可能不需要氨基酸甲

C.该突变株可能无法产生氨基酸甲合成所需的酶

D.该突变株中合成氨基酸甲所需酶的功能可能丧失

答案 B 由该突变株在基本培养基上培养时必须添加氨基酸甲后才能生长可知:氨基酸甲是野生型大肠杆菌代谢所必需的;野生型大肠杆菌可以合成氨基酸甲;突变株可能因无法产生合成氨基酸甲所需的酶或该酶功能丧失而导致无法合成氨基酸甲。

30.(2022重庆,24,14分)科学家用基因编辑技术由野生型番茄(HH)获得突变体番茄(hh),发现突变体中DML2基因的表达发生改变,进而影响乙烯合成相关基因ACS2等的表达及果实中乙烯含量(图Ⅰ、Ⅱ),导致番茄果实成熟期改变。请回答以下问题:

(1)图Ⅰ中,基因h是由基因H编码区第146位碱基后插入一个C(虚线框所示)后突变产生,致使h蛋白比H蛋白少93个氨基酸,其原因是 。基因h转录形成的mRNA上第49个密码子为 。另有研究发现,基因H发生另一突变后,其转录形成的mRNA上有一密码子发生改变,但翻译的多肽链氨基酸序列和数量不变,原因是 。

(2)图Ⅱ中,t1~t2时段,突变体番茄中DML2基因转录的mRNA相对量低于野生型,推测在该时间段,H蛋白对DML2基因的作用是 。突变体番茄果实成熟期改变的可能机制为:H突变为h后,由于DML2基因的作用,果实中ACS2基因 ,导致果实成熟期 (填“提前”或“延迟”)。

(3)番茄果肉红色(R)对黄色(r)为显性。现用基因型为RrHH和Rrhh的番茄杂交,获得果肉为红色、成熟期为突变体性状的纯合体番茄,请写出杂交选育过程(用基因型表示)。

答案 (1)h基因转录出的mRNA中,终止密码子提前出现 GCC 密码子具有简并性 (2)促进DML2基因的转录过程 表达延迟 延迟 (3)RrHH和Rrhh番茄杂交获得F1,F1中选取红色早熟个体(RRHh、RrHh)分别自交,取果肉全部为红色的番茄植株(RRHh)的后代(RRHH、RRHh、RRhh)继续自交,所结果实均为红色晚熟(RRhh)的植株即目标番茄品种。

解析 (1)基因h编码区第146位碱基后被插入碱基C,导致其转录出的mRNA中的终止密码子提前出现,使h蛋白比H蛋白少93个氨基酸。mRNA上的3个相邻的碱基决定一个密码子,编码第49个氨基酸的为第145~147位碱基。由题图可知,插入的碱基C为h基因的第147位碱基,可知h基因非模板链的第145~147位碱基为GCC,mRNA是以模板链为模板转录而来的,故其碱基序列与非模板链基本一致,只是mRNA中以U取代了DNA中T,故基因h转录形成的mRNA上第49个密码子为GCC。由于密码子具有简并性,当基因H发生另一突变后,其转录形成的mRNA上有一个密码子发生改变,翻译的多肽链氨基酸序列和数量可能不变。(2)野生型番茄(HH)中有H蛋白,突变体番茄(hh)中没有H蛋白,t1~t2时段突变体番茄中DML2基因转录的mRNA相对量低于野生型,说明H蛋白促进DML2基因的转录过程。与野生型(HH)相比,突变体DML2基因mRNA相对量快速增加的时间相对较晚,乙烯合成相关基因ACS2转录出mRNA的时间相对较晚,乙烯含量快速上升的时间也相对较晚,这说明突变体中DML2基因的作用,导致果实中ACS2基因表达延迟,乙烯大量合成时间较晚,使果实成熟期延迟。(3)基因型为RrHH和Rrhh的番茄杂交,F1的基因型与表型为RRHh(红色早熟)、RrHh(红色早熟)、rrHh(黄色早熟),让F1中红色早熟个体(RRHh、RrHh)分别自交,果肉全部为红色的番茄植株基因型为RRHh,含有少量黄色果肉的植株基因型为RrHh,基因型为RRHh的子代(RRH_、RRhh)继续自交,所结果实均为红色晚熟(RRhh)的植株即目标番茄品种。

31.(2022湖南,19,13分)中国是传统的水稻种植大国,有一半以上人口以稻米为主食。在培育水稻优良品种的过程中,发现某野生型水稻叶片绿色由基因C控制。回答下列问题:

(1)突变型1叶片为黄色,由基因C突变为C1所致,基因C1纯合幼苗期致死。突变型1连续自交3代,F3成年植株中黄色叶植株占 。

(2)测序结果表明,突变基因C1转录产物编码序列第727位碱基改变,由5'-GAGAG-3'变为5'-GACAG-3',导致第 位氨基酸突变为 。从基因控制性状的角度解释突变体叶片变黄的机理 。(部分密码子及对应氨基酸:GAG谷氨酸;AGA精氨酸;GAC天冬氨酸;ACA苏氨酸;CAG谷氨酰胺)

(3)由C突变为C1产生了一个限制酶酶切位点。从突变型1叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段,用限制酶处理后进行电泳(电泳条带表示特定长度的DNA片段),其结果为图中 (填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)。

(4)突变型2叶片为黄色,由基因C的另一突变基因C2所致。用突变型2与突变型1杂交,子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。能否确定C2是显性突变还是隐性突变 (填“能”或“否”),用文字说明理由 。

答案 (1)8/27 (2)243 谷氨酰胺 突变基因C1控制合成的有关酶结构异常,影响了叶绿素的合成,叶片变黄 (3)Ⅲ (4)能 突变型1与突变型2杂交,子代出现一半黄色叶和一半绿色叶,只有C对C2为显性时,才会出现此现象

解析 (1)突变型1是基因C突变为C1所致,C1C1在幼苗期致死,故突变型1的基因型为C1C,C1对C为显性。突变型1自交,F1成年植株中基因型及比例为1/3CC、2/3C1C,F1自交,F2成年植株中C1C占2/3×2/3=4/9,CC占2/3×1/3+1/3=5/9,F2自交所得F3中的成年植株中,C1C(黄色叶)占2/3×4/9=8/27,CC(绿色叶)占19/27。(2)mRNA上三个相邻的碱基决定一个密码子,727除以3得242余1,第727位碱基位于第243个密码子中,变化的氨基酸也是第243位,密码子由GAG变为CAG,氨基酸由谷氨酸变为谷氨酰胺。该突变改变了一个氨基酸,影响了酶的结构从而使酶的活性丧失,影响了叶绿素的合成,叶片变黄。(3)根据题干信息和图中电泳结果分析,C的长度为1 000 bp,C1存在一个酶切位点,会被酶切为两段,分别为750 bp和250 bp。突变型1的基因型为C1C,酶切后含有3种片段,故突变型1的电泳结果为Ⅲ。(4)突变型1(C1C)与突变型2杂交,子代出现一半黄色叶和一半绿色叶,类似测交,推测C对C2为显性。

32.(2021广东,20,12分)果蝇众多的突变品系为研究基因与性状的关系提供了重要的材料。摩尔根等人选育出M-5品系并创立了基于该品系的突变检测技术,可通过观察F1和F2代的性状及比例,检测出未知基因突变的类型(如显/隐性、是否致死等),确定该突变基因与可见性状的关系及其所在的染色体。回答下列问题:

(1)果蝇的棒眼(B)对圆眼(b)为显性、红眼(R)对杏红眼(r)为显性,控制这2对相对性状的基因均位于X染色体上,其遗传总是和性别相关联,这种现象称为 。

(2)图10示基于M-5品系的突变检测技术路线,在F1代中挑出1只雌蝇,与1只M-5雄蝇交配。若得到的F2代没有野生型雄蝇、雌蝇数目是雄蝇的两倍,F2代中雌蝇的两种表现型分别是棒眼杏红眼和 ,此结果说明诱变产生了伴X染色体 基因突变。该突变的基因保存在表现型为 果蝇的细胞内。

图10

(3)上述突变基因可能对应图11中的突变 (从突变①、②、③中选一项),分析其原因可能是 ,使胚胎死亡。

图11

(4)图10所示的突变检测技术,具有的①优点是除能检测上述基因突变外,还能检测出果蝇 基因突变;②缺点是不能检测出果蝇 基因突变。(①、②选答1项,且仅答1点即可)

答案 (1)伴性遗传 (2)棒眼红眼 隐性致死 棒眼红眼雌 (3)③ 某种关键蛋白质或酶合成过程提前终止而功能异常 (4)显性 同义

解析 (1)位于性染色体上的基因,在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫伴性遗传。(2)依据如图分析:F2代中雌性果蝇的表现型为棒眼杏红眼和棒眼红眼。由于F2代中没有野生型雄性,雌性果蝇的数量是雄性果蝇的两倍,所以野生型雄性致死,且其是由b、R所在的X染色体经辐射诱发基因突变产生致死基因导致的,F2中棒眼红眼果蝇也含有致死基因,但并不死亡,说明该致死基因为隐性。

分析图11,突变①中密码子ACU变为ACC,但两种密码子都决定苏氨酸,不会导致生物的性状改变;突变②密码子AAC变为AAA,决定的氨基酸由天冬酰胺变为赖氨酸;突变③中密码子UUA变为UGA,UGA为终止密码子,会导致翻译终止。三种突变相比较,突变③对生物性状的影响最大,故题述致死突变最可能为突变③,该突变可能导致某种关键蛋白质或酶合成过程提前终止而功能异常,使胚胎死亡。(4)这种突变检测技术,在F2代中会出现带有突变基因的雄性和雌性个体,由于该基因在X染色体上,雄性体细胞只有一条X染色体,故可以检测是否为致死突变。根据带有突变基因的雌性个体的性状,可以推测该突变基因的显隐性,如出现突变性状则突变基因为显性。该技术的缺点是不能检测同义基因突变,原因是该突变没有导致生物的性状改变。

33.(2020课标全国Ⅰ,32,9分)遗传学理论可用于指导农业生产实践,回答下列问题:

(1)生物体进行有性生殖形成配子的过程中,在不发生染色体结构变异的情况下,产生基因重新组合的途径有两条,分别是 。

(2)在诱变育种过程中,通过诱变获得的新性状一般不能稳定遗传,原因是 ,

若要使诱变获得的性状能够稳定遗传,需要采取的措施是 。

答案 (1)在减数分裂过程中,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因自由组合;同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,导致染色单体上的基因重组 (2)控制新性状的基因是杂合的 通过自交筛选性状能稳定遗传的子代

解析 (1)有性生殖过程中基因的重新组合发生在减数分裂过程中。在减数第一次分裂后期,同源染色体彼此分离,非同源染色体自由组合的同时,非等位基因也自由组合;在减数第一次分裂前期,同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,导致染色体上的基因重组。(2)诱变育种的原理为基因突变,突变可分为显性突变和隐性突变,若为隐性突变,一般不会导致性状的改变。题干明确已获得新性状,说明一般发生了显性突变。杂合子在自交过程中会发生性状分离,所以新性状一般不能稳定遗传。若要获得稳定遗传的新性状,即要求获得的是纯合子,可以通过连续自交获得。

34.(2014江苏单科,33,9分)有一果蝇品系,其一种突变体的X染色体上存在ClB区段(用XClB表示)。B基因表现显性棒眼性状;l基因的纯合子在胚胎期死亡(XClBXClB与XClBY不能存活);ClB存在时,X染色体间非姐妹染色单体不发生交换;正常果蝇X染色体无ClB区段(用X+表示)。果蝇的长翅(Vg)对残翅(vg)为显性,基因位于常染色体上。请回答下列问题:

(1)图1是果蝇杂交实验示意图。图中F1长翅与残翅个体的比例为 ,棒眼与正常眼的比例为 。如果用F1正常眼长翅的雌果蝇与F1正常眼残翅的雄果蝇杂交,预期产生正常眼残翅果蝇的概率是 ;用F1棒眼长翅的雌果蝇与F1正常眼长翅的雄果蝇杂交,预期产生棒眼残翅果蝇的概率是 。

(2)图2是研究X射线对正常眼果蝇X染色体诱变示意图。为了鉴定X染色体上正常眼基因是否发生隐性突变,需用正常眼雄果蝇与F1中 果蝇杂交,X染色体的诱变类型能在其杂交后代 果蝇中直接显现出来,且能计算出隐性突变频率,合理的解释是 ;如果用正常眼雄果蝇与F1中 果蝇杂交,不能准确计算出隐性突变频率,合理的解释是 。

答案 (9分)(1)3∶1 1∶2 1/3 1/27

(2)棒眼雌性 雄性 杂交后代中雄果蝇X染色体来源于亲代雄果蝇,且X染色体间未发生交换,Y染色体无对应的等位基因 正常眼雌性 X染色体间可能发生了交换

解析 (1)P:Vgvg×Vgvg→长翅(Vg_)∶残翅(vgvg)=3∶1。P:X+XClB×X+Y→X+X+(正常眼)∶X+Y(正常眼)∶X+XClB(棒眼)∶XClBY(不能存活),所以F1中棒眼∶正常眼=1∶2。F1中正常眼长翅雌果蝇(1/3VgVgX+X+、2/3VgvgX+X+)与正常眼残翅雄果蝇(vgvgX+Y)杂交,子代中全为正常眼残翅概率=2/3×1/2=1/3,所以子代中正常眼残翅果蝇的概率=1×1/3=1/3。F1中棒眼长翅雌果蝇(Vg_X+XClB)与正常眼长翅雄果蝇(Vg_X+Y)杂交,子代中棒眼果蝇占1/3(与之前的计算方法和结果相同),残翅果蝇=2/3×2/3×1/4=1/9,所以子代中棒眼残翅果蝇的概率=1/3×1/9=1/27。(2)由题意知:棒眼(X+XClB)与射线处理的正常眼(X Y)杂交,F1中雌性个体有X+X 和XClBX 两种。如果X染色体间非姐妹染色单体发生互换,则会影响该隐性突变频率的准确计算,所以应选择有ClB存在的雌性个体,故确定让正常眼雄果蝇(X+Y)与F1中棒眼雌性果蝇(XClBX )杂交,所得子代基因型为:X+XClB、X+X 、X Y、XClBY(不能存活)。若发生隐性突变,则可在子代的雄性中直接显现出来,并且根据雄性中隐性突变性状的比例可准确计算隐性突变频率。

35.(2016课标全国Ⅲ,32,12分)基因突变和染色体变异是真核生物可遗传变异的两种来源。回答下列问题:

(1)基因突变和染色体变异所涉及的碱基对的数目不同,前者所涉及的数目比后者 。

(2)在染色体数目变异中,既可发生以染色体组为单位的变异,也可发生以 为单位的变异。

(3)基因突变既可由显性基因突变为隐性基因(隐性突变),也可由隐性基因突变为显性基因(显性突变)。若某种自花受粉植物的AA和aa植株分别发生隐性突变和显性突变,且在子一代中都得到了基因型为Aa的个体,则最早在子 代中能观察到该显性突变的性状;最早在子 代中能观察到该隐性突变的性状;最早在子 代中能分离得到显性突变纯合体;最早在子 代中能分离得到隐性突变纯合体。

答案 (1)少 (2)染色体 (3)一 二 三 二

解析 本题主要考查基因突变和染色体变异的相关知识。考查学生获得信息和解决问题的能力,体现了对科学思维素养的考查。(1)基因突变是以基因中碱基对作为研究对象的,不改变基因的数量,而染色体变异可改变基因的数量,所以基因突变中涉及的碱基对数目比较少。(2)在染色体数目变异中,既可以发生以染色体组为单位的变异,也可以发生以染色体为单位的变异(个别染色体的增加或减少)。(3)aa植株发生显性突变可产生Aa的子一代个体,最早在子一代中能观察到显性突变性状,子一代自交,最早在子二代中能出现显性突变纯合体,子二代自交,依据是否发生性状分离,可在子三代中分离得到显性突变纯合体;AA植株发生隐性突变产生Aa的子一代个体,子一代自交,最早在子二代中能观察到隐性突变性状,表现为隐性突变性状的即为隐性突变纯合体。

36.(2012北京理综,30,16分)在一个常规饲养的实验小鼠封闭种群中,偶然发现几只小鼠在出生第二周后开始脱毛,以后终生保持无毛状态。为了解该性状的遗传方式,研究者设置了6组小鼠交配组合,统计相同时间段内的繁殖结果如下。

组合编号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

交配组合 ●× ×■ × ●×■ ●×□ ○×■

产仔次数 6 6 17 4 6 6

子代小鼠 总数(只) 脱毛 9 20 29 11 0 0

有毛 12 27 110 0 13 40

注:●纯合脱毛♀,■纯合脱毛♂,○纯合有毛♀,□纯合有毛♂,杂合♀,杂合♂。

(1)已知Ⅰ、Ⅱ组子代中脱毛、有毛性状均不存在性别差异,说明相关基因位于 染色体上。

(2)Ⅲ组的繁殖结果表明脱毛、有毛性状是由 基因控制的,相关基因的遗传符合 定律。

(3)Ⅳ组的繁殖结果说明,小鼠表现出的脱毛性状不是 影响的结果。

(4)在封闭小种群中,偶然出现的基因突变属于 。此种群中同时出现几只脱毛小鼠的条件是 。

(5)测序结果表明,突变基因序列模板链中的1个G突变为A,推测密码子发生的变化是 (填选项前的符号)。

a.由GGA变为AGA b.由CGA变为GGA

c.由AGA变为UGA d.由CGA变为UGA

(6)研究发现,突变基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于突变前基因表达的蛋白质,推测出现此现象的原因是蛋白质合成 。进一步研究发现,该蛋白质会使甲状腺激素受体的功能下降,据此推测脱毛小鼠细胞的 下降,这就可以解释表中数据显示的雌性脱毛小鼠 的原因。

答案 (1)常 (2)一对等位 孟德尔分离 (3)环境因素

(4)自发/自然突变 突变基因的频率足够高 (5)d (6)提前终止 代谢速率 产仔率低

解析 本题综合考查了基因的遗传、表达和变异的相关知识。(1)由于脱毛和有毛性状的遗传与性别无关联,说明相关基因位于常染色体上。(2)Ⅲ组实验中杂合子与杂合子的杂交后代中性状分离比约为3∶1,说明该相对性状的遗传遵循基因的分离定律,该相对性状是由一对等位基因控制的。(3)Ⅳ组实验中脱毛亲本的后代均表现为脱毛,说明实验小鼠脱毛性状的出现是由遗传物质改变引起的,不是环境因素影响的结果。(4)在自然状态下,偶然出现的基因突变属于自发突变;由于脱毛为隐性性状,因此脱毛小鼠的亲代均应携带该突变基因,种群中若同时出现几只脱毛小鼠,说明突变基因的频率足够高。(5)由于突变基因序列模板链中的1个G突变为A,因此该基因转录成的mRNA密码子中相对应的碱基由C变为U,分析各选项可确定d选项符合题意。(6)突变基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于突变前基因表达的蛋白质,说明基因突变后相应密码子变为终止密码子,使翻译过程提前终止。由甲状腺激素的生理作用可推测,突变后基因表达的蛋白质会使甲状腺激素受体的功能下降,会引起细胞代谢速率下降。分析实验数据中Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ等组合可以看出,脱毛雌鼠为亲本时后代数量明显减少,说明细胞代谢速率下降影响了雌鼠的产仔率。

考点2 染色体变异

1.(2023湖北,16,2分)DNA探针是能与目的DNA配对的带有标记的一段核苷酸序列,可检测识别区间的任意片段,并形成杂交信号。某探针可以检测果蝇Ⅱ号染色体上特定DNA区间。某果蝇的Ⅱ号染色体中的一条染色体部分b区段发生倒位,如图所示。用上述探针检测细胞有丝分裂中期的染色体(染色体上“-”表示杂交信号),结果正确的是 ( )

A

B

C

D

答案 C 根据题干信息,DNA探针可以检测果蝇Ⅱ号染色体上的特定DNA区间,形成杂交信号,由于果蝇体细胞中的Ⅱ号染色体是成对存在的,该果蝇的Ⅱ号染色体一条正常,一条染色体发生了如图所示的染色体倒位现象,在有丝分裂中期,染色体复制后每条染色体上有两条姐妹染色单体,所以正常Ⅱ号染色体会在每条染色单体的对应位置形成杂交信号,发生倒位的染色体,其探针识别区段会随倒位区段的颠倒发生颠倒,形成杂交信号的对应位置也就颠倒,结果如C所示。

2.(2022浙江6月选考,3,2分)猫叫综合征是人类第五号染色体短臂上的部分片段丢失所致。这种变异属于 ( )

A.倒位 B.缺失 C.重复 D.易位

答案 B 人类第五号染色体短臂上的部分片段丢失引起的变异属于染色体结构变异中的缺失,B正确。

3.(2022湖南,9,2分)大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上。某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛∶黑眼白化∶红眼黑毛∶红眼白化=1∶1∶1∶1。该个体最可能发生了下列哪种染色体结构变异 ( )

答案 C 大鼠控制黑眼/红眼和黑毛/白化的两对基因位于一对同源染色体上,正常情况只能产生两种配子,测交后代只能出现两种表现型。根据题意,测交后代出现四种表现型且比例相等,最可能是发生了易位,使这两对基因位于两对同源染色体上,C项符合题意。

4.(2022江苏,18,3分)(多选)科研人员开展了芥菜和埃塞俄比亚芥杂交实验,杂种经多代自花传粉选育,后代育性达到了亲本相当的水平。图中L、M、N表示3个不同的染色体组。下列相关叙述正确的有 ( )

A.两亲本和F1都为多倍体

B.F1减数第一次分裂中期形成13个四分体

C.F1减数第二次分裂后产生的配子类型为LM和MN

D.F1两个M染色体组能稳定遗传给后代

答案 AD 由题干和题图可知,两亲本及F1均有4个染色体组,且由受精卵发育而来,均为四倍体,A正确;F1有两个相同的染色体组MM(一个来自父本,一个来自母本),L、N两个染色体组不同,则F1减数第一次分裂前期只有两个M染色体组中的染色体可联会配对形成8个四分体,B错误;F1减数分裂Ⅰ后期,联会的染色体分离,不能联会的染色体随机移向细胞一极,两个M染色体组中的同源染色体分离,分别移向细胞两极,L和N的19条染色体中的每一条均随机移向一极,每极含有的L、N的染色体数目不定,故F1减数第二次分裂后产生的配子类型有多种,C错误;因两个M染色体组中的染色体可以正常进行减数分裂进入不同的配子中,故其能稳定遗传给后代,D正确。

5.(2022湖北,20,2分)为了分析某21三体综合征患儿的病因,对该患儿及其父母的21号染色体上的A基因(A1~A4)进行PCR扩增,经凝胶电泳后,结果如图所示。关于该患儿致病的原因叙述错误的是 ( )

A.考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第一次分裂21号染色体分离异常

B.考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第二次分裂21号染色体分离异常

C.不考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第一次分裂21号染色体分离异常

D.不考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第二次分裂21号染色体分离异常

答案 D 21三体综合征属于染色体数目变异引起的遗传病,病因是患儿的父亲或母亲的减数分裂异常,产生了含有两条21号染色体的精子或卵细胞。根据题中凝胶电泳结果图示可判断,患儿同时含有母亲体内21号染色体上的A2和A3基因,故患儿的病因是母亲减数分裂异常,产生了含有两条21号染色体的卵细胞。若考虑同源染色体交叉互换,一条21号染色体可以同时含有A2和A3基因,产生同时含有A2和A3基因的卵细胞,可能因为卵原细胞进行减数第一次分裂时同源染色体未分离,或减数第二次分裂时姐妹染色单体分开后形成的子染色体移向同一极,A、B正确;若不考虑同源染色体交叉互换,一条21号染色体不可能同时含有A2和A3基因,卵原细胞进行减数第一次分裂时同源染色体未分离,才可能产生同时含有A2和A3基因的卵细胞,C正确,D错误。

名师点睛 21三体综合征属于染色体数目变异引起的遗传病,病因是患儿的父亲或母亲的减数分裂异常,产生了含有两条21号染色体的精子或卵细胞。病因可能是减数第一次分裂过程中同源染色体未分离,进入同一个子细胞;若考虑同源染色体交叉互换,也可能是减数第一次分裂正常进行,减数第二次分裂姐妹染色单体分开后,形成的子染色体进入同一个子细胞。此题从分析A1~A4基因的凝胶电泳图入手,患儿含有A2、A3、A4基因,可知病因在母亲;明确基因和染色体的关系,熟悉减数分裂和基因重组的过程是解题的关键。

6.(2022河北,5,2分)《尔雅》《四民月令》和《齐民要术》中记载,麻为雌雄异株,黑、白种子萌发分别长成雌、雄植株,其茎秆经剥皮、加工后生产的纤维可用于制作织物。雄麻纤维产量远高于雌麻,故“凡种麻,用白麻子”。依据上述信息推断,下列叙述错误的是 ( )

A.可从雄麻植株上取部分组织,体外培养产生大量幼苗用于生产

B.对雄麻喷洒赤霉素可促进细胞伸长,增加纤维产量

C.因为雌麻纤维产量低,所以在生产中无需播种黑色种子

D.与雌雄同花植物相比,麻更便于杂交选育新品种

答案 C 可从雄麻植株上取部分组织,体外培养产生大量幼苗用于生产,即利用植物组织培养技术实现快速繁殖,A正确;赤霉素可以促进植物茎的生长,对雄麻喷洒赤霉素可促进细胞伸长,增加纤维产量,B正确;雌麻纤维产量低,但麻为雌雄异株,生产中仍需播种黑色种子以进行有性生殖获得种子,C错误;与雌雄同花植物相比,雌雄异株的麻杂交时无需去雄,更便于杂交选育新品种,D正确。

7.(2021广东,11,2分)白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )

A.Bc成熟叶肉细胞中含有两个染色体组

B.将Bc作为育种材料,能缩短育种年限

C.秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株

D.自然状态下Bc因配子发育异常而高度不育

答案 A 白菜型油菜为二倍体植株,由未受精的卵细胞发育形成的植株Bc为单倍体,故Bc体细胞中有一个染色体组,A错误;Bc作为育种材料能明显缩短育种年限,B正确;秋水仙素可诱导细胞染色体加倍,故Bc幼苗经秋水仙素处理,可以获得纯合植株,C正确;因该单倍体植株体细胞中无同源染色体,故其无法产生正常的配子,从而表现为高度不育,D正确。

8.(2021浙江1月选考,4,2分)野生果蝇的复眼由正常眼变成棒眼和超棒眼,是由于某个染色体中发生了如图所示变化,a、b、c表示该染色体中的不同片段。棒眼和超棒眼的变异类型属于染色体畸变中的( )

A.缺失 B.重复 C.易位 D.倒位

答案 B 由题意和图示可知,a、b、c表示该染色体中的不同片段,与正常眼果蝇相比,棒眼和超棒眼果蝇的某个染色体中片段b重复出现,该变异类型属于染色体畸变中的重复,B符合题意。

9.(2021辽宁,9,2分)被子植物的无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心细胞等直接发育成胚的现象。助细胞与卵细胞染色体组成相同,珠心细胞是植物的体细胞。下列有关某二倍体被子植物无融合生殖的叙述,错误的是( )

A.由无融合生殖产生的植株有的是高度不育的

B.由卵细胞直接发育成完整个体体现了植物细胞的全能性

C.由助细胞无融合生殖产生的个体保持了亲本的全部遗传特性

D.由珠心细胞无融合生殖产生的植株体细胞中有两个染色体组

答案 C 根据题意可知,卵细胞、助细胞可以直接发育成胚,二者的染色体数目只有体细胞(二倍体)的一半,所以由无融合生殖产生的植株有的是高度不育的,A正确;细胞的全能性指的是细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,所以卵细胞直接发育成完整个体可以体现植物细胞的全能性,B正确;助细胞和卵细胞都只含有母本细胞核遗传物质的一半,所以由助细胞无融合生殖产生的个体不能保持亲本的全部遗传特性,C错误;该被子植物是二倍体,珠心细胞是植物的体细胞,所以由珠心细胞无融合生殖产生的植株体细胞中有两个染色体组,D正确。

10.(2020课标全国Ⅱ,4,6分)关于高等植物细胞中染色体组的叙述,错误的是( )

A.二倍体植物的配子只含有一个染色体组

B.每个染色体组中的染色体均为非同源染色体

C.每个染色体组中都含有常染色体和性染色体

D.每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同

答案 C 二倍体植物体细胞内有2个染色体组,其配子是经减数分裂后形成的,同源染色体分离,染色体组数减半,A正确;染色体组是指细胞中的一组在形态和功能上各不相同,但又互相协调,共同控制生物生长、发育、遗传和变异的非同源染色体, B正确;高等植物中只有雌雄异体的植物细胞中才有性染色体,而雌雄同体的植物细胞中是没有性染色体的,故高等植物的染色体组中不一定有性染色体,C错误;一个染色体组内的染色体的形态、功能各不相同,所含基因也不相同,故每个染色体组中各染色体DNA的碱基排列顺序也是不相同的,D正确。

11.(2020江苏单科,8,2分)下列叙述中与染色体变异无关的是( )

A.通过孕妇产前筛查,可降低21三体综合征的发病率

B.通过连续自交,可获得纯合基因品系玉米

C.通过植物体细胞杂交,可获得白菜-甘蓝

D.通过普通小麦和黑麦杂交,培育出了小黑麦

答案 B 21三体综合征患者的体细胞中21号染色体比正常人多了一条,属于染色体数目变异,A不符合题意;连续自交获得纯合基因品系植株属于基因重组,不涉及染色体变异,B符合题意;植物体细胞杂交会导致杂种细胞含有两种植物体细胞的染色体,涉及染色体数目变异,C不符合题意;普通小麦为六倍体,黑麦为二倍体,二者杂交产生不可育的异源四倍体,经秋水仙素处理后形成可育的异源八倍体小黑麦,该育种原理为染色体变异,D不符合题意。

12.(2019浙江4月选考,2,2分)人类某遗传病的染色体核型如图所示。该变异类型属于( )

A.基因突变 B.基因重组

C.染色体结构变异 D.染色体数目变异

答案 D 本题通过图像的观察考查染色体变异,考查学生观察实验、发现问题、解决问题的能力,体现了对科学探究素养的考查。根据题图分析,该遗传病为21-三体综合征,属于染色体异常遗传病中染色体数目异常的遗传病。基因突变是指基因内部由于碱基对的替换、增添或缺失而引起的基因碱基序列的改变,从染色体核型上无法发现基因突变,A错误;基因重组是指在生物体进行有性生殖时,控制不同性状的基因重新组合,染色体核型中没有体现有性生殖的过程,B错误;染色体结构变异是指染色体发生断裂后,在断裂处发生错误连接而导致染色体结构不正常的变异,图中的染色体核型未表现出结构变异,C错误;染色体数目变异是指生物细胞中染色体数目的增加或减少,图中21号染色体比正常个体多一条,属于染色体数目变异,D正确。

13.(2018浙江4月选考,3,2分)将某种海鱼的抗冻基因导入西红柿细胞中,培育成耐低温的西红柿新品种。这种导入外源基因的方法属于( )

A.杂交育种 B.转基因技术

C.单倍体育种 D.多倍体育种

答案 B 将某种海鱼的抗冻基因导入西红柿细胞中培育出耐低温的西红柿新品种,突破了物种间生殖隔离的障碍,属于转基因技术。

14.(2017江苏单科,19,2分)一株同源四倍体玉米的基因型为Aaaa,其异常联会形成的部分配子也可受精形成子代。下列相关叙述正确的是( )

A.如图表示的过程发生在减数第一次分裂后期

B.自交后代会出现染色体数目变异的个体

C.该玉米单穗上的籽粒基因型相同

D.该植株花药培养加倍后的个体均为纯合子

答案 B 本题通过对图示的分析与观察,综合考查了染色体变异与减数分裂和遗传的关系,体现了对科学思维素养中模型与建模、批判性思维解决生物学问题的考查。题图中表示染色体正在发生联会过程,联会发生在减数第一次分裂前期,A错误;据题图中异常联会可知,该同源四倍体玉米异常联会将出现染色体数量增加或减少的配子,所以其自交后代会出现染色体数目变异的个体,B正确;该玉米可产生不同基因型的配子,所以其单穗上会出现不同基因型的籽粒,C错误;该植株正常联会可产生Aa、aa两种配子,所以花药培养加倍后可得到AAaa(杂合子)和aaaa两种基因型的四倍体,D错误。

方法技巧 四倍体产生配子的分析方法

(1)若四倍体基因型为aaaa,其减数分裂产生aa一种配子;

(2)若四倍体基因型为AAaa,其减数分裂产生AA、Aa、aa三种配子,且比例为1∶4∶1;

(3)若四倍体基因型为Aaaa,其减数分裂产生Aa、aa两种配子,且比例为1∶1。

15.(2016江苏单科,14,2分)下图中甲、乙两个体的一对同源染色体中各有一条发生变异(字母表示基因)。下列叙述正确的是( )

A.个体甲的变异对表型无影响

B.个体乙细胞减数分裂形成的四分体异常

C.个体甲自交的后代,性状分离比为3∶1

D.个体乙染色体没有基因缺失,表型无异常

答案 B 据图可知个体甲的变异是缺失,个体乙的变异是倒位,均会导致表型异常,A和D选项错误。个体甲自交,后代可能出现缺失染色体纯合个体致死现象,后代性状分离比不一定是3∶1,C项错误。个体乙细胞减数分裂形成的四分体异常,B项正确。

知识拓展 同源染色体若其中一条染色体倒位则在减数分裂过程中形成的四分体呈“十字形”。

16.(2015海南单科,21,2分)关于基因突变和染色体结构变异的叙述,正确的是( )

A.基因突变都会导致染色体结构变异

B.基因突变与染色体结构变异都导致个体表现型改变

C.基因突变与染色体结构变异都导致碱基序列的改变

D.基因突变与染色体结构变异通常都用光学显微镜观察

答案 C 本题通过比较考查基因突变和染色体变异的相关知识,体现了对科学思维素养中运用归纳与概括、批判性思维等方法解决问题的考查。基因突变的实质是基因中碱基对序列的改变,结果是产生等位基因,不会导致染色体结构变异,A项错误;基因突变不一定引起个体表现型的改变,B项错误;基因突变是DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,会使基因序列发生改变,且由于染色体是DNA的主要载体,染色体结构变异会引起DNA碱基序列的改变,C正确;基因突变在光学显微镜下是看不见的,D项错误。

易错警示 基因突变改变基因的质(基因结构改变,成为新基因),不改变基因的量;染色体变异不改变基因的质,但会改变基因的量或基因的排列顺序。

17.(2015江苏单科,10,2分)甲、乙为两种果蝇(2n),如图为这两种果蝇的各一个染色体组,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙杂交产生的F1减数分裂都正常

B.甲发生染色体交叉互换形成了乙

C.甲、乙1号染色体上的基因排列顺序相同

D.图示染色体结构变异可为生物进化提供原材料

答案 D 本题通过对图形的分析与观察,综合考查了染色体变异与减数分裂和遗传的关系,体现了对科学思维素养中模型与建模、批判性思维解决生物学问题的考查。分析题图可知,甲的1号染色体倒位形成乙的1号染色体,B错误;染色体倒位后,染色体上的基因排列顺序改变,C错误;倒位后甲和乙杂交产生的F1的1号染色体不能正常联会,减数分裂异常,A错误;基因突变、染色体变异和基因重组可为生物进化提供原材料,D正确。

解题关键 正确判断题图的染色体结构变异类型为倒位是解题的关键。

18.(2015江苏单科,15,2分)经X射线照射的紫花香豌豆品种,其后代中出现了几株开白花植株,下列叙述错误的是( )

A.白花植株的出现是对环境主动适应的结果,有利于香豌豆的生存

B.X射线不仅可引起基因突变,也会引起染色体变异

C.通过杂交实验,可以确定是显性突变还是隐性突变

D.观察白花植株自交后代的性状,可确定是否是可遗传变异

答案 A 白花植株的出现是X射线诱变的结果,A错误;X射线诱变引起的突变可能是基因突变,也可能是染色体变异,B正确;通过杂交实验,根据后代是否出现白花及白花的比例可以确定是显性突变还是隐性突变,C正确;白花植株自交,若后代中出现白花则为可遗传变异,若无则为不可遗传变异,D正确。

19.(2014四川理综,5,6分)油菜物种甲(2n=20)与乙(2n=16)通过人工授粉杂交,获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙,用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁,待丁开花后自交获得后代戊若干。下列叙述正确的是( )

A.秋水仙素通过促进着丝点分裂,使染色体数目加倍

B.幼苗丁细胞分裂后期,可观察到36或72条染色体

C.丙到丁发生的染色体变化,决定了生物进化的方向

D.形成戊的过程未经过地理隔离,因而戊不是新物种

答案 B 秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成,从而诱导染色体数目加倍,A错误;甲、乙两个物种杂交,得到的幼苗丙是异源二倍体,用秋水仙素处理丙的顶芽得到的幼苗丁,可能是未加倍的异源二倍体(含18条染色体,不可育),也可能是加倍后的异源四倍体(含36条染色体),所以幼苗丁在细胞分裂后期染色体数目加倍,其染色体数目可能是36条或72条,B正确;变异是不定向的,不能决定生物进化的方向,C错误;丁自交产生的戊是可育的异源四倍体,与物种甲和物种乙产生了生殖隔离,所以属于新物种,D错误。

20.(2014浙江理综,6,6分)除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是1对等位基因。下列叙述正确的是( )

A.突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因

B.突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型

C.突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型

D.抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链

答案 A 突变体若为1条染色体的片段缺失所致,假设抗性基因为显性,则敏感型也表现为显性,假设不成立;突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则此基因不存在了,不能恢复为敏感型;基因突变是不定向的,再经诱变仍有可能恢复为敏感型;抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,有可能只有一个氨基酸改变或不能编码肽链或肽链合成提前终止,所以A正确。

21.(2014江苏单科,13,2分)下图是高产糖化酶菌株的育种过程,有关叙述错误的是( )

出发菌株挑取200个

单细胞菌株选出50株选出5株多轮重复筛选

A.通过上图筛选过程获得的高产菌株未必能作为生产菌株

B.X射线处理既可以引起基因突变也可能导致染色体变异

C.上图筛选高产菌株的过程是定向选择过程

D.每轮诱变相关基因的突变率都会明显提高

答案 D X射线既可改变基因的碱基序列引起基因突变,又能造成染色体片段损伤导致染色体变异;图中是高产糖化酶菌株的人工定向选择过程。通过此筛选过程获得的高产菌株的其他性状未必符合生产要求,故不一定能直接用于生产;诱变可提高基因的突变率,但每轮诱变相关基因的突变率不一定都会明显提高。

22.(2014江苏单科,7,2分)下列关于染色体变异的叙述,正确的是( )

A.染色体增加某一片段可提高基因表达水平,是有利变异

B.染色体缺失有利于隐性基因表达,可提高个体的生存能力

C.染色体易位不改变基因数量,对个体性状不会产生影响

D.通过诱导多倍体的方法可克服远缘杂交不育,培育出作物新类型

答案 D 染色体片段的增加、缺失和易位等结构变异,会使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变,C错误;大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至会导致生物体死亡,A、B错误;远缘杂交得到的F1是不育的,通过诱导使其染色体数目加倍进而可育,由此可以培育作物新类型,D正确。

23.(2013福建理综,5,6分)某男子表现型正常,但其一条14号和一条21号染色体相互连接形成一条异常染色体,如图甲。减数分裂时异常染色体的联会如图乙,配对的三条染色体中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极。下列叙述正确的是( )

A.图甲所示的变异属于基因重组

B.观察异常染色体应选择处于分裂间期的细胞

C.如不考虑其他染色体,理论上该男子产生的精子类型有8种

D.该男子与正常女子婚配能生育染色体组成正常的后代

答案 D 本题主要考查变异及减数分裂的相关知识。图甲所示的变异为染色体变异,自然状态下,基因重组只发生在减Ⅰ四分体时期和减Ⅰ后期;观察异常染色体应选择处于细胞分裂中期的细胞;如不考虑其他染色体,理论上该男子可产生含14号和21号,含14号+21号,只含14号,含21号和14号+21号,只含21号,含14号和14号+21号共6种精子;由于该男子可以产生含正常染色体的配子,所以其与正常女子婚配能生育染色体组成正常的后代。故D项正确。

24.(2012海南单科,25,2分)已知小麦无芒(A)与有芒(a)为一对相对性状,用适宜的诱变方式处理花药可导致基因突变。为了确定基因A是否突变为基因a,有人设计了以下4个杂交组合,杂交前对每个组合中父本的花药进行诱变处理,然后与未经处理的母本进行杂交。若要通过对杂交子一代表现型的分析来确定该基因是否发生突变,则最佳的杂交组合是( )

A.♂无芒×♀有芒(♂AA×♀aa)

B.♂无芒×♀有芒(♂Aa×♀aa)

C.♂无芒×♀无芒(♂Aa×♀Aa)

D.♂无芒×♀无芒(♂AA×♀Aa)

答案 A 本题考查育种原理及其应用的知识。在四个选项中,A选项中,♀、♂个体均为纯合子,是具有相对性状的亲本组合,其杂交后代只有一种表现型,即显性性状,若♂无芒个体中A突变为a,则杂交后代将会出现有芒和无芒,A选项适合;而B、C、D选项中,其亲本♀、♂个体,均有杂合子,故通过杂交实验无法检测♂无芒个体中的基因A是否突变为基因a。

25.(2012海南单科,24,2分)玉米糯性与非糯性、甜粒与非甜粒为两对相对性状。一般情况下,用纯合非糯非甜粒与糯性甜粒两种亲本进行杂交时,F1表现为非糯非甜粒,F2有4种表现型,其数量比为9∶3∶3∶1。若重复该杂交实验时,偶然发现一个杂交组合,其F1仍表现为非糯非甜粒,但某一F1植株自交,产生的F2只有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型。对这一杂交结果的解释,理论上最合理的是( )

A.发生了染色体易位

B.染色体组数目整倍增加

C.基因中碱基对发生了替换

D.基因中碱基对发生了增减

答案 A 本题考查染色体结构变异的知识。由纯合非糯非甜粒与糯性甜粒玉米杂交,F1表现为非糯非甜粒,F2有4种表现型,其数量比为9∶3∶3∶1可知,玉米非糯对糯性为显性,非甜粒对甜粒为显性,且控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,F1的基因组成可图示为如图1。在偶然发现的一个杂交组合中,由某一F1植株自交后代只有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型可知,此控制两对相对性状的两对等位基因不遵循自由组合定律,可能的原因是:该两对相对性状的基因发生了染色体易位。其F1的基因组成可图示如图2或图3。故A选项较为合理,而B、C、D选项均不能对遗传现象作出合理的解释。

图1 图2 图3

26.(2011天津理综,4,6分)玉米花药培养的单倍体幼苗,经秋水仙素处理后形成二倍体植株。如图是该过程中某时段细胞核DNA含量变化示意图。下列叙述错误的是( )

A.a~b过程中细胞内不会发生基因重组

B.c~d过程中细胞内发生了染色体数加倍

C.e点后细胞内各染色体组的基因组成相同

D.f~g过程中同源染色体分离,染色体数减半

答案 C 本题通过单倍体育种考查学生运用科学思维阐释生命现象的能力。基因重组和同源染色体分离都发生在减Ⅰ过程中,玉米花药培养得到的单倍体幼苗,经秋水仙素处理后形成二倍体植株的过程,不发生减数分裂,故A正确,D错误;由题中信息知,秋水仙素处理在c~d过程之前,秋水仙素能抑制纺锤体的形成,导致c~d过程中细胞内染色体数目加倍,B正确;e点后细胞内各染色体组都来源于花药中的一个染色体组的复制,各染色体组的基因组成相同,C正确。

27.(2022河北,20,15分)蓝粒小麦是小麦(2n=42)与其近缘种长穗偃麦草杂交得到的,其细胞中来自长穗偃麦草的一对4号染色体(均带有蓝色素基因E)代换了小麦的一对4号染色体。小麦5号染色体上的h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换。某雄性不育小麦的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上。为培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,研究人员设计了如图所示的杂交实验。

回答下列问题:

(1)亲本不育小麦的基因型是 ,F1中可育株和不育株的比例是 。

(2)F2与小麦(hh)杂交的目的是 。

(3)F2蓝粒不育株在减数分裂时理论上能形成 个正常的四分体。如果减数分裂过程中同源染色体正常分离,来自小麦和长穗偃麦草的4号染色体随机分配,最终能产生 种配子(仅考虑T/t、E基因)。F3中基因型为hh的蓝粒不育株占比是 。

(4)F3蓝粒不育株体细胞中有 条染色体,属于染色体变异中的 变异。

(5)F4蓝粒不育株和小麦(HH)杂交后单株留种形成一个株系。若株系中出现:

①蓝粒可育∶蓝粒不育∶非蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1,说明

; ②蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1,说明 。符合育种要求的是 (填“①”或“②”)。

答案 (1)TtHH 1∶1 (2)获得h基因纯合(hh)的蓝粒不育株,诱导小麦和长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,从而使T基因与E基因交换到一条姐妹染色单体上,以获得蓝粒和不育性状不分离的小麦 (3)20 4 1/16 (4)43 数目 (5)F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于不同染色体上 F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于同一条染色体上且不发生交叉互换 ②

解析 (1)亲本雄性不育小麦(HH)的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上,由于只有tt雄性可育,只能产生含t的雄配子,雄性不育的基因型为Tt,故其基因型为TtHH,亲本小麦(hh)的基因型为tthh,因此F1中可育株(ttHh)∶不育株(TtHh)=1∶1。(2)F1中的不育株(TtHh)与蓝粒小麦(EEHH)杂交,F2中的蓝粒不育株的基因型及比例为1/2TEHH、1/2TEHh,其中T基因和E基因分别来自小麦的和长穗偃麦草的4号染色体;F2中的蓝粒不育株与小麦(hh)杂交可获得h基因纯合的蓝粒不育株,而h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,使得T和E基因可以位于同一条姐妹染色单体上,从而获得蓝粒和不育两性状不分离的个体。(3)F2中的蓝粒不育株的4号染色体一条来自小麦,一条来自长穗偃麦草,其余染色体均来自小麦,为同源染色体,所以其减数分裂时理论上能形成20个正常的四分体。不同来源的4号染色体在减数分裂中随机分配,仅考虑T/t、E基因时,若两条4号染色体移向同一极,则同时产生基因型为TE和O(两基因均没有)的两种配子,若两条4号染色体分别移向两极,则产生基因型为T和E的两种配子,因此F2中的蓝粒不育株最终共产生4种配子。F2中的蓝粒不育株(1/2TEHH、1/2TEHh)产生TE配子的概率为1/4,产生h配子的概率是1/4,其和小麦(tthh)杂交,F3中基因型为hh的蓝粒不育株(TEthh)占比是1/4×1/4×1=1/16。(4)由F2中的蓝粒不育株产生的配子种类,可以确定形成F3中的蓝粒不育株中应含有两条4号染色体,且小麦染色体组成为2n=42,所以F3蓝粒不育株体细胞中有43条染色体,多了一条4号染色体,这属于染色体数目变异。(5)F2中的蓝粒不育株(TEHH、TEHh)和小麦(tthh)杂交,F3中的蓝粒不育株基因型为TEtHh和TEthh,含hh基因的个体可诱导T和E交换到同一条染色体上,即T基因和E基因连锁,其(TEthh)与小麦(ttHH)杂交,F4中的表型及比例为蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1,即F4中蓝粒不育株体细胞中的T基因和E基因位于同一条染色体上且不发生交叉互换;F3中的蓝粒不育株(TEtHh)在减数第一次分裂前期联会时,携带T基因的染色体和携带t基因的染色体联会,在减数第一次分裂后期,携带T基因的染色体和携带t基因的染色体分离,携带E基因的染色体随机分配到子细胞中,产生的配子基因型及比例为tE∶TE∶t∶T=1∶1∶1∶1(仅考虑T/t、E基因),与小麦(ttHH)杂交,子代表型及比例为蓝粒可育∶蓝粒不育∶非蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1,即F4蓝粒不育植株体细胞中的T基因和E基因位于不同染色体上。本实验要培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,所以②符合育种要求。

28.(2021河北,20,15分)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题:

(1)为建立水稻基因组数据库,科学家完成了水稻 条染色体的DNA测序。

(2)实验一F2中基因型TDTD对应的是带型 。理论上,F2中产生带型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的个体数量比为 。

(3)实验二F2中产生带型α、β和γ的个体数量分别为12、120和108,表明F2群体的基因型比例偏离 定律。进一步研究发现,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性。已知只有一种基因型的花粉异常,推测无活性的花粉带有 (填“SD”或“SH”)基因。

(4)以L7和L12为材料,选育同时带有来自D的7号和12号染色体片段的纯合品系X(图3)。主要实验步骤包括:① ;②对最终获得的所有植株进行分子检测,同时具有带型 的植株即为目的植株。

(5)利用X和H杂交得到F1,若F1产生的无活性花粉所占比例与实验二结果相同,雌配子均有活性,则F2中与X基因型相同的个体所占比例为 。

答案 (1)12 (2)Ⅲ 1∶2∶1 (3)(基因的)分离 SD (4)①选取L7和L12杂交得F1,F1自交得F2 ②Ⅲ和α (5)1/80

解析 (1)水稻是雌雄同株植物,水稻细胞没有性染色体,图1显示水稻细胞有12对染色体,建立水稻基因组数据库,需要测定每对染色体中的一条,即完成12条染色体的DNA测序。(2)依题意,对于12号染色体而言,实验一中亲本L12和H的基因型分别为TDTD和THTH,分别对应图2实验一中下面的带型和上面的带型,F1的基因型为TDTH,F1自交,F2的基因型为1TDTD(带型Ⅲ)、2TDTH(带型Ⅱ)、1THTH(带型Ⅰ),故F2中产生带型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的个体数量比为1∶2∶1。(3)实验二中,亲本的基因型为SDSD和SHSH,F1的基因型为SDSH,F2中产生带型α(SDSD)、β(SDSH)、γ(SHSH)个体数量比为12∶120∶108,12∶120∶108不符合基因分离定律1∶2∶1的分离比,表明F2群体的基因型比例偏离(基因的)分离定律。带型α(SDSD)的个体数量明显偏少,由题干信息可知F1的雌配子均正常,则可能是F1中含有SD基因的部分花粉无活性。(4)L7和L12的基因型分别为SDSDTHTH和SHSHTDTD,想要选育基因型为SDSDTDTD的纯合品系X,考虑到基因SD/SH和TD/TH位于两对同源染色体上,其遗传遵循基因的自由组合定律,因此,主要实验步骤包括:①选取L7和L12杂交得F1(SDSHTDTH),F1自交得F2(其中有基因型为SDSDTDTD的个体);②对最终获得的F2所有植株进行分子检测,同时具有带型Ⅲ和α的植株(基因型为SDSDTDTD)即为目的植株。(5)品系X和H杂交,即SDSDTDTD×SHSHTHTH,F1的基因型为SDSHTDTH,若F1产生的无活性花粉所占比例与实验二结果相同,则F1自交,F2为(12SDSD∶120SDSH∶108SHSH)×(1TDTD∶2TDTH∶1THTH),故F2中与X基因型相同的个体所占比例=12/240×1/4=1/80。

11.(2021北京,20,12分)玉米是我国重要的农作物,研究种子发育的机理对培育高产优质的玉米新品种具有重要作用。

(1)玉米果穗上的每一个籽粒都是受精后发育而来。我国科学家发现了甲品系玉米,其自交后的果穗上出现严重干瘪且无发芽能力的籽粒,这种异常籽粒约占1/4。籽粒正常和干瘪这一对相对性状的遗传遵循孟德尔的 定律。上述果穗上的正常籽粒均发育为植株,自交后,有些植株果穗上有约1/4干瘪籽粒,这些植株所占比例约为 。

(2)为阐明籽粒干瘪性状的遗传基础,研究者克隆出候选基因A/a。将A基因导入到甲品系中,获得了转入单个A基因的转基因玉米。假定转入的A基因已插入a基因所在染色体的非同源染色体上,请从下表中选择一种实验方案及对应的预期结果以证实“A基因突变是导致籽粒干瘪的原因”。

实 验 方 案 Ⅰ.转基因玉米×野生型玉米 Ⅱ.转基因玉米×甲品系 Ⅲ.转基因玉米自交 Ⅳ.野生型玉米×甲品系

预 期 结 果 ①正常籽粒∶干瘪籽粒≈1∶1 ②正常籽粒∶干瘪籽粒≈3∶1 ③正常籽粒∶干瘪籽粒≈7∶1 ④正常籽粒∶干瘪籽粒≈15∶1

(3)现已确认A基因突变是导致籽粒干瘪的原因,序列分析发现a基因是A基因中插入了一段DNA(见图1),使A基因功能丧失。甲品系果穗上的正常籽粒发芽后,取其植株叶片,用图1中的引物1、2进行PCR扩增,若出现目标扩增条带则可知相应植株的基因型为 。

图1

(4)为确定A基因在玉米染色体上的位置,借助位置已知的M/m基因进行分析。用基因型为mm且籽粒正常的纯合子P与基因型为MM的甲品系杂交得F1,F1自交得F2。用M、m基因的特异性引物,对F1植株果穗上干瘪籽粒(F2)胚组织的DNA进行PCR扩增,扩增结果有1、2、3三种类型,如图2所示。

图2

统计干瘪籽粒(F2)的数量,发现类型1最多、类型2较少、类型3极少。请解释类型3数量极少的原因。

答案 (12分)(1)分离 2/3

(2)Ⅲ④/Ⅱ③

(3)Aa

(4)基因A/a与M/m在一对同源染色体上(且距离近),其中a和M在同一条染色体上;在减数分裂过程中四分体/同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换,导致产生同时含有a和m的重组型配子数量很少;类型3干瘪籽粒是由雌雄配子均为am的重组型配子受精而成。因此,类型3干瘪籽粒数量极少。

解析 (1)甲品系玉米自交后的果穗上异常籽粒约占1/4,说明正常籽粒∶异常籽粒约为3∶1,进而说明籽粒正常和干瘪这对相对性状遵循分离定律;甲品系所结正常籽粒中纯合子约占1/3,杂合子约占2/3,其中杂合子自交后的果穗上有约1/4的干瘪籽粒。

(2)将A基因导入甲品系a基因所在染色体的非同源染色体上,说明新插入的A基因和原先的A/a基因遵循自由组合定律。野生型玉米基因型为AA,甲品系基因型为AaOO,其转入单个A基因所得的转基因玉米的基因型可以写为AaAO,Aa和AO遵循自由组合定律,产生的配子有AA、Aa、AO、aO四种,且比例相等,其自交的性状分离比约为15∶1;甲品系(AaOO)与转基因玉米(AaAO)杂交所得子代中,干瘪籽粒约占1/8,则正常籽粒∶干瘪籽粒约为7∶1。综上可知,答案为Ⅲ④、Ⅱ③。

(3)a基因是A基因中插入了一段DNA,使A基因功能丧失。引物1对应的是插入的片段,在引物1、2参与下能扩增出目标条带,说明A基因中插入了特定片段,进而说明存在a基因;而其为正常籽粒,说明存在A基因。综上所述,相应植株基因型为Aa。

(4)A基因和M/m基因的位置关系有两种,一是位于同源染色体上,二是位于非同源染色体上;若位于非同源染色体上,说明遵循自由组合定律,则类型1∶类型2∶类型3=1∶2∶1(只需考虑M/m)。由题干信息“类型1最多、类型2较少、类型3极少”可知,这两对基因不遵循自由组合定律,说明A/a基因和M/m基因位于同源染色体上,其中a和M在同一条染色体上(P基因型为AAmm,甲品系基因型为AaMM);在减数分裂过程中四分体/同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换,导致产生同时含有a和m的重组型配子数量很少;类型3干瘪籽粒是由雌雄配子均为am的重组型配子受精而成的。因此,类型3干瘪籽粒数量极少。

29.(2020课标全国Ⅲ,32,10分)普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程,如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:

(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是 。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体,普通小麦体细胞中有 条染色体。一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是 (答出2点即可)。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用的方法有 (答出1点即可)。

(3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体),甲的表现型是抗病易倒伏,乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简要写出实验思路。

答案 (1)无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42 营养物质含量高、茎秆粗壮 (2)秋水仙素处理 (3)甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏、且自交后代不发生性状分离的植株。

解析 (1)一粒小麦(AA)和斯氏麦草(BB)通过杂交得到了杂种一,杂种一含有A、B两个染色体组,而A、B两个染色体组来自不同的物种,所以杂种一不含同源染色体,在减数分裂形成生殖细胞时,染色体不能联会,减数分裂异常,不能产生可育的配子,所以杂种一高度不育。由图可知,普通小麦的染色体组组成为AABBDD,因为A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体,所以普通小麦体细胞中有42条染色体。与二倍体相比,多倍体的植株常常茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。(2)常常用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,使植物细胞内染色体数目加倍。(3)以甲、乙为实验材料获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,可以通过杂交育种的方法获得。据此可以写出实验思路:让甲、乙两个普通小麦品种进行杂交获得F1,F1再进行自交,从F2中选择抗病抗倒伏的小麦个体,让其自交,后代未出现性状分离的个体即为抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种。

13.(2018北京理综,30,17分)水稻是我国最重要的粮食作物。稻瘟病是由稻瘟病菌(Mp)侵染水稻引起的病害,严重危害我国粮食生产安全。与使用农药相比,抗稻瘟病基因的利用是控制稻瘟病更加有效、安全和经济的措施。

(1)水稻对Mp表现出的抗病与感病为一对相对 。为判断某抗病水稻是否为纯合子,可通过观察自交子代 来确定。

(2)现有甲(R1R1r2r2r3r3)、乙(r1r1R2R2r3r3)、丙(r1r1r2r2R3R3)三个水稻抗病品种,抗病(R)对感病(r)为显性,三对抗病基因位于不同染色体上。根据基因的DNA序列设计特异性引物,用PCR方法可将样本中的R1、r1、R2、r2、R3、r3区分开。这种方法可用于抗病品种选育中基因型的鉴定。

①甲品种与感病品种杂交后,对F2不同植株的R1、r1进行PCR扩增。已知R1比r1片段短。从扩增结果(如图)推测可抗病的植株有 。

②为了在较短时间内将甲、乙、丙三个品种中的抗病基因整合,选育新的纯合抗病植株,下列育种

同课章节目录