人教生物学选择性必修2单元检测卷:第3章 生态系统及其稳定性(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教生物学选择性必修2单元检测卷:第3章 生态系统及其稳定性(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 318.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-30 00:39:57 | ||

图片预览

文档简介

PAGE

第 11 页 共 11 页

人教生物学选择性必修2单元检测卷

第3章 生态系统及其稳定性

(本试卷满分:100分)

一、选择题(本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。)

1.关于生态系统的结构和功能的叙述,错误的是( )

A.土壤微生物可作为生态系统中的分解者

B.生态系统的能量流动指能量的输入、传递、转化和散失的过程

C.某些消费者在生态系统中可能占有多个营养级

D.在人工生态系统中,生产者固定的能量可反复利用

解析:选D 土壤微生物可将动植物残骸中的有机物分解为无机物,可作为生态系统中的分解者,A正确;生态系统的能量流动指能量的输入、传递、转化和散失的过程,B正确;在复杂的食物网中,某些消费者在生态系统中可能占有多个营养级,C正确;生产者固定的能量可多级利用,但不能反复利用,D错误。

2.大力推进生态文明建设,就要坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路。下列有关生态系统的相关叙述,错误的是( )

A.河流污染长出的水华中有多种蓝细菌,这些蓝细菌也是生态系统中的生产者

B.“桑基鱼塘”等生态农业建设实现了能量的多级利用,大大提高了能量的利用率

C.利用物理信息(音响设备)吸引鸟类捕食害虫,属于无环境污染的生物防治

D.提高生态系统的稳定性,需要控制人类对生态系统的干扰,不用进行物质和能量的投入

解析:选D 河流污染导致的水华中有多种蓝细菌,这些蓝细菌能进行光合作用合成有机物,所以也是生态系统中的生产者,A正确;“桑基鱼塘”等生态农业建设实现了能量的多级利用,大大提高了能量的利用率,B正确;利用音响设备发出结群信号吸引鸟类,使其结群捕食害虫,属于无环境污染的生物防治,C正确;提高生态系统的稳定性,就要控制对生态系统的干扰和利用,适当进行物质和能量的投入,D错误。

3.“发展经济不应以破坏环境为代价”已经成为人类的共识,要保护生态系统,应走一条可持续发展的道路。为此,人们在广大的山区进行人工植树造林,在许多城市建造了湿地公园。下列叙述正确的是( )

A.在一片山林地上通过人工管理提高某种速生树的产量后,其抵抗力稳定性提高

B.湿地公园必须得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能

C.造成人工林中群落垂直分布的主要因素为食物

D.湿地公园建立后,恢复力稳定性增强

解析:选B 在一片山林地上通过人工管理提高某种速生树的产量后,导致生物种类减少,从而使抵抗力稳定性降低;任何人工生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能;造成人工林中群落垂直分布的主要因素为光照;湿地公园建立后抵抗力稳定性增强,恢复力稳定性降低。

4.下列有关生态系统稳定性的叙述,错误的是( )

A.生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础

B.生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性

C.生物多样性增加有利于维持生态系统稳定性

D.生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越强

解析:选D 生态系统具有一定的自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础;生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性;生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用;生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统抵抗力稳定性越高,恢复力稳定性越弱。

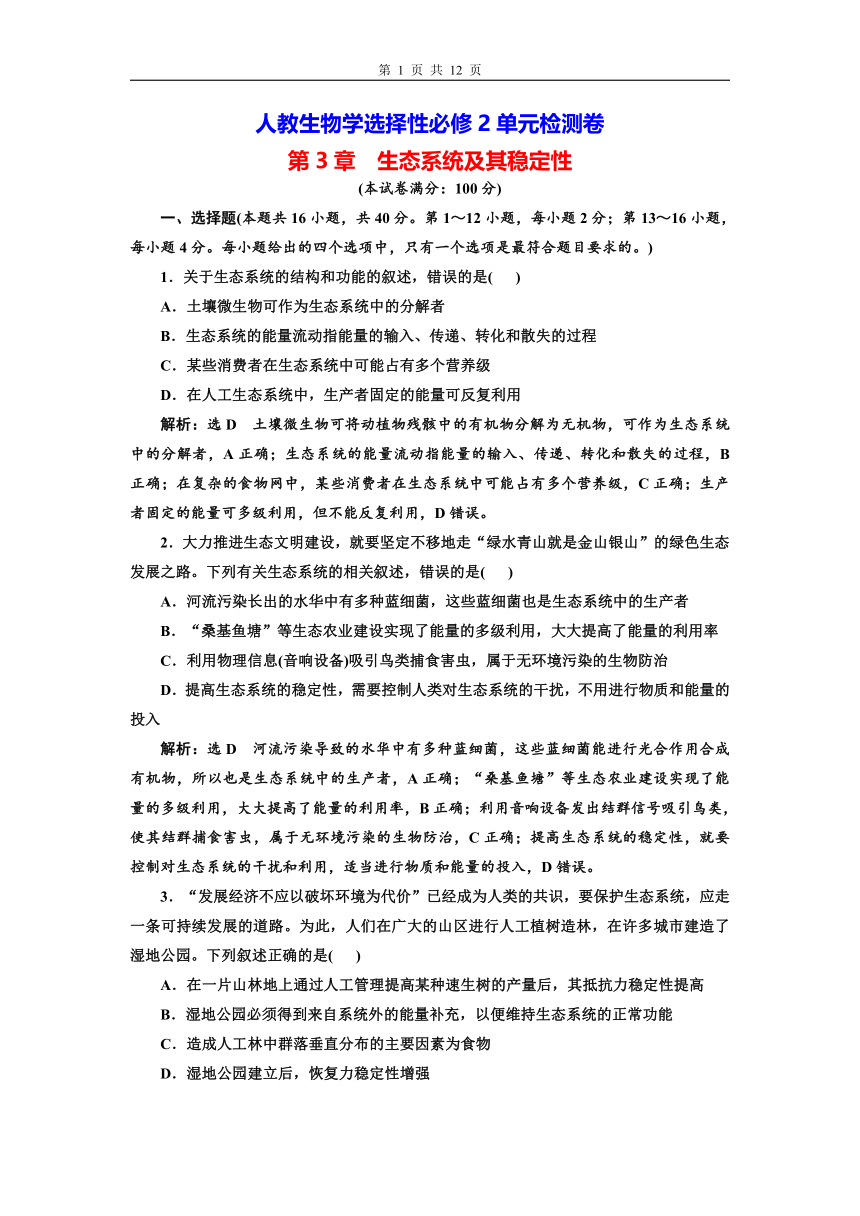

5.如图为某草原生态系统中食物网简图,下列叙述正确的是( )

A.该食物网的全部生物构成了生物群落

B.当蛇灭绝后,鹰和狐的竞争关系会加剧

C.鼠数量减少会使蛇的数量下降比例最小

D.鼠和蛇、蛇和鹰之间的信息传递是单向的

解析:选B 该草原生态系统中全部的生物构成生物群落,A错误;当蛇灭绝后,鹰和狐均以兔和鼠为食,故鹰和狐的竞争关系会加剧,B正确;因该食物网中蛇仅以鼠为食,故鼠数量减少会使蛇的数量下降比例最大,C错误;在食物链上的信息传递是相互的,D错误。

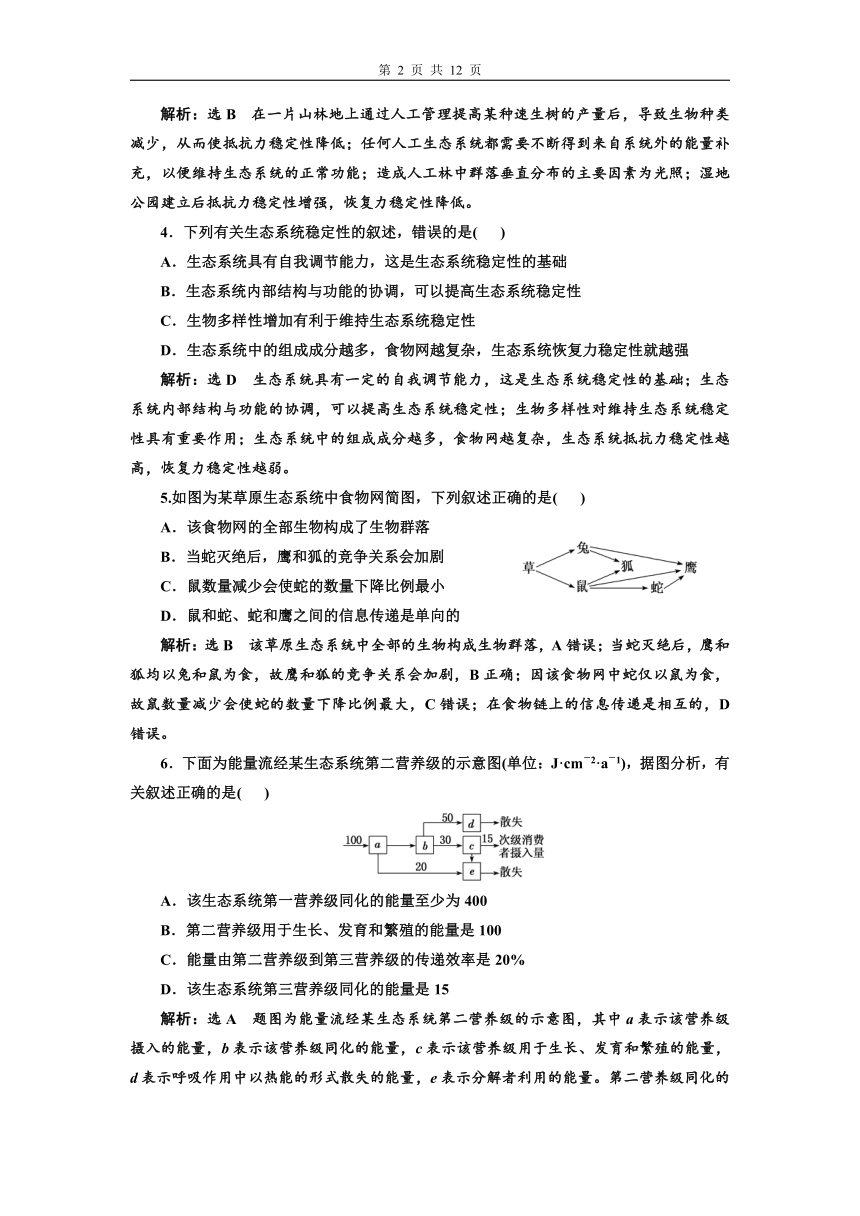

6.下面为能量流经某生态系统第二营养级的示意图(单位:J·cm-2·a-1),据图分析,有关叙述正确的是( )

A.该生态系统第一营养级同化的能量至少为400

B.第二营养级用于生长、发育和繁殖的能量是100

C.能量由第二营养级到第三营养级的传递效率是20%

D.该生态系统第三营养级同化的能量是15

解析:选A 题图为能量流经某生态系统第二营养级的示意图,其中a表示该营养级摄入的能量,b表示该营养级同化的能量,c表示该营养级用于生长、发育和繁殖的能量,d表示呼吸作用中以热能的形式散失的能量,e表示分解者利用的能量。第二营养级同化的能量为100(摄入量)-20(粪便中的能量)=80(J·cm-2·a-1),根据能量传递效率倒推出第一营养级同化的能量至少为400 J·cm-2·a-1;题图仅表示能量流经第二营养级的过程,并不能得出第三营养级同化的能量,因此无法计算由第二营养级到第三营养级的能量传递效率;次级消费者摄入的能量并不等同于第三营养级同化的能量。

7.某地区构建了“稻+鸭+萍+鱼”的种养模式。稻田中放养的鸭和鲫鱼主要捕食螺和浮萍;浮萍可通过固氮为水稻提供氮素;深水、浮萍为鲫鱼提供隐蔽场所,鸭很难捕食。对此模式的分析,错误的是( )

A.鸭在该生态系统中占有两个营养级

B.鸭和鲫鱼之间存在种间竞争和捕食关系

C.能增强农田生态系统的抵抗力稳定性

D.水稻均匀分布有利于资源的充分利用

解析:选A 根据题干信息可知,鸭和鲫鱼都可以捕食螺和浮萍,鸭也能捕食鲫鱼,说明鸭在该生态系统中占有三个营养级(第二、第三和第四营养级),A错误;由题干可知,鸭与鲫鱼之间存在种间竞争和捕食关系,B正确;该模式能使营养结构复杂化,能增强农田生态系统的抵抗力稳定性,C正确;水稻均匀分布有利于资源的充分利用,D正确。

8.下列关于右图的叙述中,正确的是( )

A.若图示表示生态系统的结构,则缺少的成分为非生物的物质和能量

B.若图示表示生态系统的部分能量流动,则由此可看出能量流动的循环性

C.若图示表示生态系统内部的物质流动,则①②表示有机物

D.生产者与消费者之间由于捕食关系的制约,种群数量呈“S”形增长,分解者不受制约

解析:选C 生态系统的结构包括组成成分和营养结构,组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,而营养结构是指食物链和食物网,图中缺少的成分除非生物的物质和能量外,还有食物链和食物网;能量流动是单向的,无循环性;生物群落内部碳元素主要以含碳有机物的形式流动;自然环境中生物由于受环境中的各种因素的制约,种群数量一般呈“S”形增长。

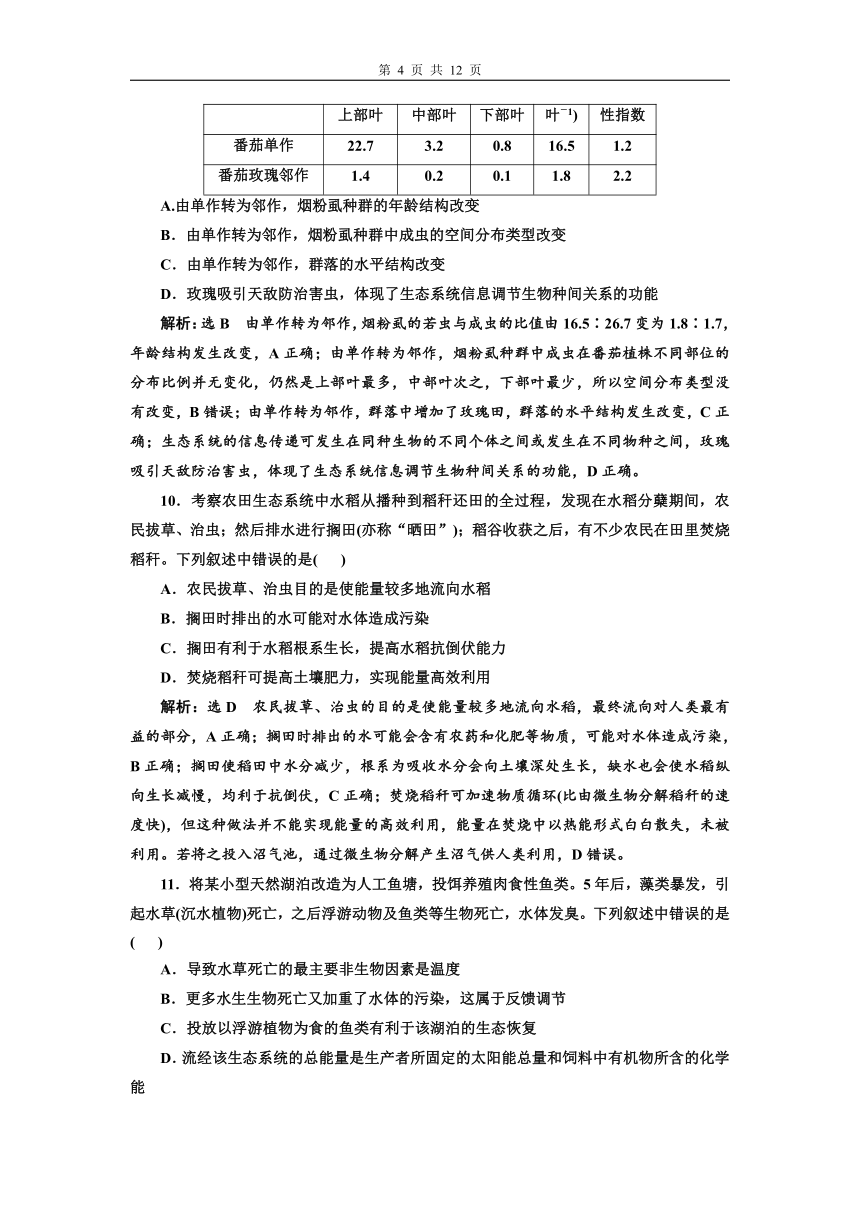

9.(2021·河北高考)烟粉虱为害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1 m)模式下番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

种植模式 番茄植株不同部位成虫数量/(头·叶-1) 若虫/(头·叶-1) 天敌昆虫多样性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构改变

B.由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫的空间分布类型改变

C.由单作转为邻作,群落的水平结构改变

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能

解析:选B 由单作转为邻作,烟粉虱的若虫与成虫的比值由16.5∶26.7变为1.8∶1.7,年龄结构发生改变,A正确;由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫在番茄植株不同部位的分布比例并无变化,仍然是上部叶最多,中部叶次之,下部叶最少,所以空间分布类型没有改变,B错误;由单作转为邻作,群落中增加了玫瑰田,群落的水平结构发生改变,C正确;生态系统的信息传递可发生在同种生物的不同个体之间或发生在不同物种之间,玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能,D正确。

10.考察农田生态系统中水稻从播种到稻秆还田的全过程,发现在水稻分蘖期间,农民拔草、治虫;然后排水进行搁田(亦称“晒田”);稻谷收获之后,有不少农民在田里焚烧稻秆。下列叙述中错误的是( )

A.农民拔草、治虫目的是使能量较多地流向水稻

B.搁田时排出的水可能对水体造成污染

C.搁田有利于水稻根系生长,提高水稻抗倒伏能力

D.焚烧稻秆可提高土壤肥力,实现能量高效利用

解析:选D 农民拔草、治虫的目的是使能量较多地流向水稻,最终流向对人类最有益的部分,A正确;搁田时排出的水可能会含有农药和化肥等物质,可能对水体造成污染,B正确;搁田使稻田中水分减少,根系为吸收水分会向土壤深处生长,缺水也会使水稻纵向生长减慢,均利于抗倒伏,C正确;焚烧稻秆可加速物质循环(比由微生物分解稻秆的速度快),但这种做法并不能实现能量的高效利用,能量在焚烧中以热能形式白白散失,未被利用。若将之投入沼气池,通过微生物分解产生沼气供人类利用,D错误。

11.将某小型天然湖泊改造为人工鱼塘,投饵养殖肉食性鱼类。5年后,藻类暴发,引起水草(沉水植物)死亡,之后浮游动物及鱼类等生物死亡,水体发臭。下列叙述中错误的是( )

A.导致水草死亡的最主要非生物因素是温度

B.更多水生生物死亡又加重了水体的污染,这属于反馈调节

C.投放以浮游植物为食的鱼类有利于该湖泊的生态恢复

D.流经该生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能总量和饲料中有机物所含的化学能

解析:选A 藻类暴发,覆盖水面,导致水草缺少阳光,光合作用强度减弱,最终导致死亡;水生生物的死亡导致水体污染加重,属于正反馈调节;投放以浮游植物为食的鱼类可以捕食藻类,有利于湖泊的生态恢复;流经该生态系统的总能量为生产者固定的太阳能及饵料中有机物所含的化学能。

12.如图为生态系统食物网简图,若E生物种群总能量为8.6×109 kJ,B生物种群总能量为2.3×108 kJ。从理论上计算,A储存的总能量最少为( )

A.6.3×107 kJ B.8.6×107 kJ

C.4.3×107 kJ D.7.45×107 kJ

解析:选A A储存的总能量最少需要按最长食物链,最低能量传递效率计算,所以食物链是E→C→A,E→D→A。为此,E的能量在传递给A的途径中,只有确保:①E在传递给B时用去的能量最多;②E的总能量减去传递给B的后再传给C、D时效率最低;③C、D在传递给A时效率最低,结果才能使A获得的能量最少,所以据此计算得A储存的总能量最少为(8.6×109-2.3×108÷10%)×10%×10%=6.3×107(kJ)。

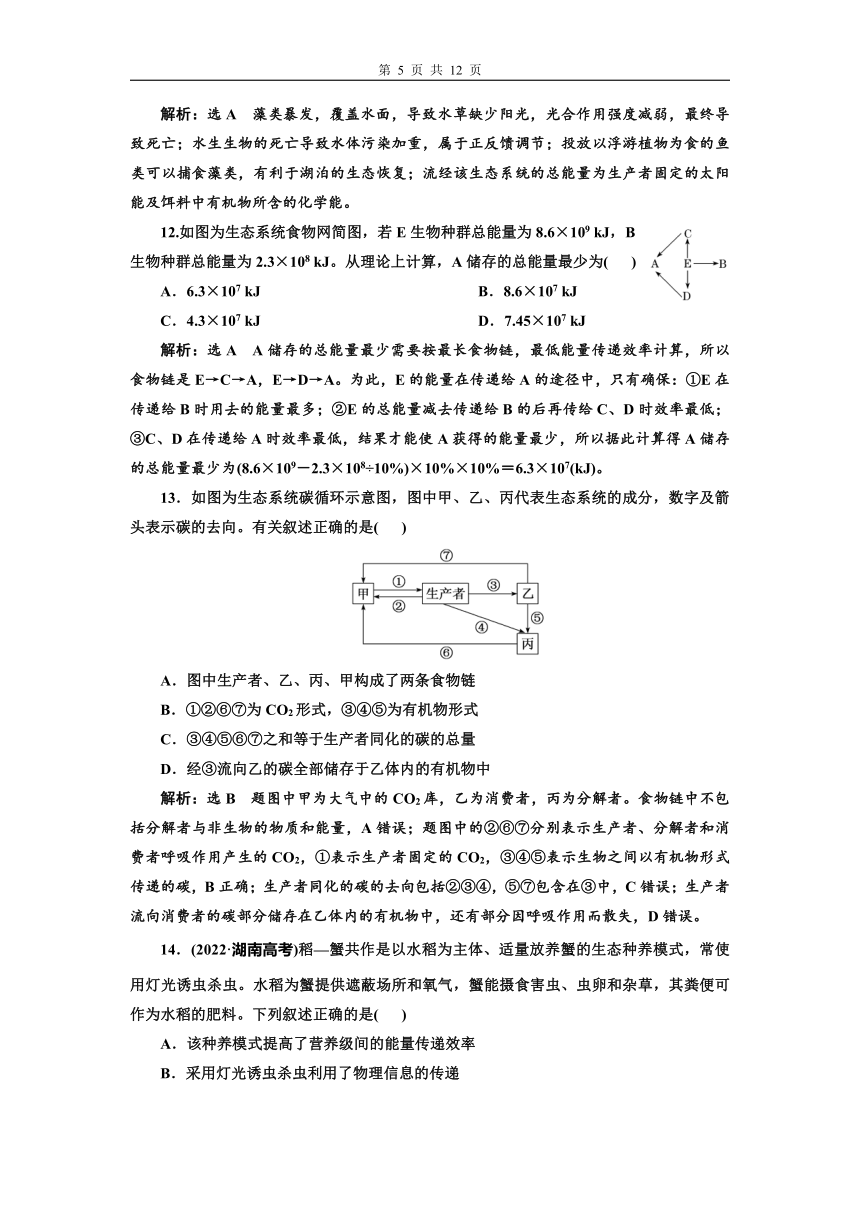

13.如图为生态系统碳循环示意图,图中甲、乙、丙代表生态系统的成分,数字及箭头表示碳的去向。有关叙述正确的是( )

A.图中生产者、乙、丙、甲构成了两条食物链

B.①②⑥⑦为CO2形式,③④⑤为有机物形式

C.③④⑤⑥⑦之和等于生产者同化的碳的总量

D.经③流向乙的碳全部储存于乙体内的有机物中

解析:选B 题图中甲为大气中的CO2库,乙为消费者,丙为分解者。食物链中不包括分解者与非生物的物质和能量,A错误;题图中的②⑥⑦分别表示生产者、分解者和消费者呼吸作用产生的CO2,①表示生产者固定的CO2,③④⑤表示生物之间以有机物形式传递的碳,B正确;生产者同化的碳的去向包括②③④,⑤⑦包含在③中,C错误;生产者流向消费者的碳部分储存在乙体内的有机物中,还有部分因呼吸作用而散失,D错误。

14.(2022·湖南高考)稻—蟹共作是以水稻为主体、适量放养蟹的生态种养模式,常使用灯光诱虫杀虫。水稻为蟹提供遮蔽场所和氧气,蟹能摄食害虫、虫卵和杂草,其粪便可作为水稻的肥料。下列叙述正确的是( )

A.该种养模式提高了营养级间的能量传递效率

B.采用灯光诱虫杀虫利用了物理信息的传递

C.硬壳蟹(非蜕壳)摄食软壳蟹(蜕壳)为捕食关系

D.该种养模式可实现物质和能量的循环利用

解析:选B 能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值,该模式提高了能量的利用率,但不能提高能量的传递效率,A错误;生态系统的物理信息有光、声、温度、湿度、磁力等,采用灯光诱虫杀虫利用了光,是物理信息的传递,B正确;捕食关系是指群落中两个物种之间的关系,硬壳蟹(非蜕壳)和软壳蟹(蜕壳)属于同一物种,两者之间的摄食关系不属于捕食,C错误;生态系统中的能量传递是单向的,不能循环利用,D错误。

15.树林中有一种杂食性动物,在其食物中,植食性动物所占的比例为1/4,植物所占的比例为3/4。下表表示该杂食性动物体内的能量流动情况(能量单位:kJ·cm-2·a-1),下列相关分析错误的是( )

摄入的能量 用于生长、发育和繁殖的能量 呼吸作用散失的能量 粪便中的能量

51.6 1.5 23.1 27.0

A.该杂食性动物同化的能量是24.6 kJ·cm-2·a-1

B.该杂食性动物粪便中的能量都直接或间接来自植物的同化作用

C.若杂食性动物增重1 kg,则至少需要消耗10 kg的植物

D.该杂食性动物摄入的能量等于其用于生长、发育和繁殖的能量减去粪便中的能量

解析:选D 该杂食性动物同化的能量=摄入的能量-粪便中的能量=51.6-27.0=24.6(kJ·cm-2·a-1),A正确;粪便中的能量属于上一营养级的能量,杂食性动物既属于第二营养及也属于第三营养级,因此其粪便中的能量都直接或间接来自植物的同化作用,B正确;若杂食性动物增重1 kg,则从植物获取的能量为3/4,至少需要消耗植物3/4÷20%=3.75(kg),从动物获取的能量为1/4,至少需要消耗植物1/4÷20%÷20%=6.25(kg),则一共至少需要消耗植物3.75+6.25=10(kg),C正确;该杂食性动物摄入的能量=其用于生长、发育和繁殖的能量+呼吸作用消耗的能量+粪便中的能量,D错误。

16.新型“零废弃生态农业”利用酶催化剂,将鸡粪、猪粪及农田废弃物变为无臭无味、易溶于水的粉末,随水施撒在土壤里,实现了农田有机垃圾的零废弃、无污染,让农田秸秆和卖不出去的废弃农产品代替化肥改造盐碱地。从生态学角度对“零废弃生态农业”的分析正确的是( )

A.“零废弃”改变了该生态系统的组成成分

B.酶催化剂提高了该生态系统中分解者的作用

C.废弃物再利用提高了该生态系统中能量的传递效率

D.“零废弃生态农业”促进了该生态系统中的物质循环,并减少了环境污染

解析:选D 生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,“零废弃”指的是“零浪费”,并没有改变生态系统的组成成分,A错误;生态系统中的分解者能够将有机物分解成无机物,酶催化剂也能够催化有机物变成无机物,两者互不干扰,B错误;废弃物再利用提高了该生态系统中能量的利用率,而无法改变能量的传递效率,C错误;“零废弃生态农业”加快了有机垃圾的分解,促进了该生态系统中的物质循环,并减少了环境污染,D正确。

二、非选择题(本题包括5小题,共60分。)

17.(12分)如图1为某生态系统的碳循环示意图,图2为该生态系统中部分生物构成的食物网。请据图回答下列问题。

(1)图1中构成生物群落的是______________(填字母)。与CO2从非生物环境进入生物群落有关的生理活动主要是④________________,其中①过程表示________________作用,大气中CO2的来源除了图中所示之外,还可来自____________等。

(2)图2中有__________条食物链,处于最高营养级的生物是________;丙和丁的关系是________________。该食物网中,若生产者固定的总能量为1×108 kJ,能量传递效率按10%~20%计算,则最高营养级至少能获得________kJ的能量。

(3)若由于某种原因,造成图1中绿色植物的数量锐减,该生态系统中其他生物的数量发生了较大波动后又逐渐趋于稳定,说明生态系统具有______________能力,这种能力是通过______________调节来实现的。

解析:(1)图1中A是生产者,C是无机环境(大气中的CO2库),B是分解者,D、E是消费者,构成群落的所有生物包括A、B、D、E;CO2从非生物环境进入生物群落主要依靠生产者的光合作用;大气中的CO2来自呼吸作用、分解者的分解作用和化石燃料的燃烧。(2)图2中有甲→乙→丁→戊、甲→乙→丁→丙→戊、甲→乙→丙→戊和甲→丙→戊4条食物链,处于最高营养级的是戊;丙和丁都以乙为食,二者为种间竞争关系,丙捕食丁,二者为捕食关系;最高营养级至少获得的能量(选择最长食物链、最小传递效率计算)为1×108×10%×10%×10%×10%=1×104 (kJ)。(3)生态系统发生波动后逐渐稳定是因为生态系统具有自我调节能力,这种能力是通过负反馈调节实现的。

答案:(1)A、B、D、E 光合作用 分解者的分解 化石燃料的燃烧 (2)4 戊 捕食和种间竞争 1×104 (3)自我调节 负反馈

18.(9分)如图是生态工程化水产养殖的模式图,请回答下列相关问题:

(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分和____________。由于人为开发,潜流湿地群落演替的____________不同于原有的自然池塘。

(2)生态塘、潜流湿地中的所有茭白共同构成一个____________。研究2号池塘发现,鱼、虾等产出的能量远大于本池塘生产者固定的太阳能, 主要原因可能是________________________________________________________________________;

对于杂食性的一些鱼而言,在不同季节生活的水层可能不同,由此表明:环境因素的改变可使池塘生物群落的____________结构发生改变。

(3)利用此模式可处理水产养殖过程中产生的N、P等主要污染物,实现____________,提高________。

解析:(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构。人类活动可以改变演替的速度和方向。(2)生态塘、潜流湿地中的所有茭白共同构成一个(茭白)种群。人工饲养的鱼塘能量有两个来源:池塘生产者固定的太阳能、人工通过有机物从外界输入能量;对于杂食性的一些鱼而言,在不同季节生活的水层可能不同,由此表明:环境因素的改变可使池塘生物群落的垂直结构发生改变。(3)利用此模式可处理水产养殖过程中产生的N、P等主要污染物,实现物质的循环利用,提高能量的利用率。

答案:(1)营养结构 速度和方向 (2)(茭白)种群 鱼塘能量还包含人工通过有机物从外界输入的能量 垂直 (3)物质的循环利用 能量的利用率

19.(12分)某自然保护区地震后,据不完全统计,植被毁损达到30%以上。图1为该地区人为干预下恢复过程的能量流动图[单位为103 kJ·m-2·a-1],图2表示恢复过程中某种群的种群密度与种群的出生率和死亡率的关系。请回答:

(1)如图1所示,输入该生态系统的能量主要是__________________________________,第一营养级到第二营养级的能量传递效率为________(保留一位小数)。

(2)图1中A表示____________,图中未利用部分的能量在生物体内的存在形式是________________________________________________________________________。

(3)如图1所示,除生产者外其他营养级需要补偿能量输入的原因是植被受损,________________________。计算可知,肉食性动物需补偿输入的能量值至少为__________×103 kJ·m-2·a-1。

(4)由图2可知,种群密度在________点时,种群数量的增长速率最大;在________点时,表示该种群已达到环境容纳量(K值)。

(5)随着时间的推移,地震毁损的自然保护区内生物的种类和数量不断恢复的过程属于________演替。

解析:(1)生态系统的能量输入有两种方式:输入太阳能和人为输入有机物,从图可以推知,该生态系统输入的太阳能为(3+14+70+23)×103=110×103 (kJ·m-2·a-1),输入的有机物能量[植食动物和肉食动物补偿的能量之和,肉食动物需补偿的能量分析见(3)小题解析]为7×103 kJ·m-2·a-1,所以输入该生态系统的能量主要是生产者光合作用固定的太阳能,第一营养级到第二营养级的能量传递效率为14/110×100%=12.7%。(2)图1中A表示细胞呼吸(或呼吸作用),图中未利用部分的能量在生物体内的存在形式是有机物中的化学能。(3)如图1所示,除生产者外其他营养级需要补偿能量输入的原因是植被受损,光合作用能力减弱,流入该生态系统的能量减少;补偿能量输入可以减轻植被恢复的压力。从第二营养级流入第三营养级的能量为[(14+2)-(0.5+4+9)]×103=2.5×103 (kJ·m-2·a-1),肉食性动物需补偿输入的能量值至少为[(0.05+0.25+2.1+5.1)-2.5]×103=5×103 (·m-2·a-1)。(4)由图2可知,种群密度在C点时,种群数量的增长速率最大;在E点时,种群数量的增长速率为0,表示该种群已达到环境容纳量(K值)。(5)随着时间的推移,地震毁损的自然保护区内生物的种类和数量不断恢复的过程属于群落(或次生)演替。

答案:(1)生产者光合作用固定的太阳能 12.7%

(2)细胞呼吸(或呼吸作用) 有机物中化学能

(3)流入该生态系统的能量减少 5

(4)C E (5)群落(或次生)

20.(2021·河北高考)(13分)为探究全球气候变暖对生态系统的影响,研究者将20个人工淡水池塘均分成两组,对照组保持环境温度,实验组始终比对照组高4 ℃(利用温控装置),并从附近淡水栖息地搜集水生生物投入池塘。连续多年观测发现,池塘逐渐形成主要由浮游植物和浮游动物组成的群落。第15年时,池塘中浮游植物和浮游动物生物量(单位体积水体中生物体的质量)的检测结果如图。

回答下列问题。

(1)池塘生物群落区别于湖泊生物群落的重要特征为______________,池塘生物群落从简单到复杂的过程中发生了________演替。

(2)某种水生生物被投入池塘后,其种群数量将呈________形增长,若该生物种群密度在较长时期保持相对稳定,表明其种群数量已达到了____________。

(3)从能量流动角度分析,升温导致该生态系统总生物量降低的原因可能是__________________________________________。

(4)碳在池塘生物群落中主要以________________的形式传递,碳循环具有全球性的主要原因是_________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

解析:(1)要认识一个群落,首先要分析该群落的物种组成,群落的物种组成是区别不同群落的重要特征。池塘生物群落从简单到复杂的过程属于次生演替。(2)某种水生生物被投入池塘后,由于池塘的空间和资源有限,其种群数量会呈“S”形增长。当该种群密度较长期的处于相对稳定阶段,表明其种群数量已达到了环境容纳量(或K值)。(3)分析题图可知实验组浮游植物生物量低于对照组,因此从生态系统的能量流动角度分析,升高温度后浮游植物的数量下降,生产者固定的太阳能减少,生态系统总生物量降低。另外,升高温度可能会导致每一营养级生物自身呼吸消耗增加,分解者分解作用加快,也会导致生态系统总生物量降低。(4)碳在无机环境中主要以CO2和碳酸盐形式存在,碳在生物群落的各类生物体中以含碳有机物的形式存在,并通过食物链在生物群落中传递。碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的,大气中的CO2能够随着大气环流在全球范围内流动,所以碳循环具有全球性。

答案:(1)物种组成 次生 (2)“S” 环境容纳量(或K值) (3)升温后浮游植物数量下降,生产者固定的太阳能减少(或生物自身呼吸消耗增加,分解者分解作用加快) (4)含碳有机物 碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的,大气中的CO2能够随着大气环流在全球范围内流动

21.(14分)资料一 图1中的a曲线表示40年间人类燃烧化石能源所产生的二氧化碳量,b曲线为环境中实际增加量。

资料二 在青藏高原高寒草甸生态系统中,高原雪兔是一种常见动物,常栖息在低矮草地中,天敌有香鼬、艾虎、赤狐、狼等,特别是冬季高原雪兔几乎成为唯一的食物来源,为了观察预警,高原雪兔会把巢穴周围较高的草从基部咬断;另外高原雪兔废弃的洞穴还能为褐背拟地鸦和多种雪雀提供繁殖场所。图2为冬季雪兔能量流动的图解(单位:J·hm-2·a-1)

请分析回答下列问题:

(1)二氧化碳除了资料一中由化石能源燃烧返回大气外,还有的途径是________________________________(至少答出两条),图1中a、b两条曲线出现差异的主要原因可能是____________________________________。

(2)试根据资料二写出一条食物链:_____________________________________________

________________________________________________________________________。

高原雪兔的存在增加了高寒草甸生态系统物种的丰富度,体现在__________________________________________________;图2中第二营养级到第三营养级的能量传递效率为________,用于高原雪兔生长、发育、繁殖的能量为______________J·hm-2·a-1。

(3)高寒草甸生态系统抵抗力稳定性低,原因是__________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(4)草原中有一种植物的根分泌一种萘醒,能抑制其他植物种子的萌发,这属于____________信息,说明生物体的________________与生态系统的信息传递有关。

解析:(1)二氧化碳返回大气的途径除了化石能源燃烧,还有生产者和消费者的呼吸作用、分解者的分解作用。图1中a、b两条曲线出现差异的主要原因可能是生产者光合作用利用了部分二氧化碳。(2)根据资料二可以写出一条食物链:草→高原雪兔→狼(香鼬、艾虎、赤狐)。高原雪兔会把巢穴周围较高的草从基部咬断,提高了矮生植物的数量;高原雪兔废弃的洞穴还能为褐背拟地鸦和多种雪雀提供繁殖场所,提高了这些生物的生存率,这些都增加了高寒草甸生态系统的物种丰富度。图2中第二营养级到第三营养级的能量传递效率为(12.4×107-1.9×107)÷(1.05×109-3×108)×100%=14%。用于高原雪兔生长、发育、繁殖的能量为同化量-呼吸量=1.05×109-3×108-5.15×108=2.35×108 (J·hm-2·a-1)。(3)高寒草甸生态系统的生物种类较少,营养结构(食物网)简单,其自我调节能力弱,抵抗力稳定性低。(4)萘醒能抑制其他植物种子的萌发,这属于化学信息,说明生物体的生命活动与生态系统的信息传递有关。

答案:(1)呼吸作用(生产者、消费者的呼吸作用)、分解者的分解作用 生产者的光合作用消耗了二氧化碳 (2)草→高原雪兔→狼(香鼬、艾虎、赤狐) 调节植物间关系,增加植物多样性,有利于动物的繁衍 14% 2.35×108 (3)该生态系统的生物种类较少,营养结构(食物网)简单,自我调节能力弱 (4)化学 生命活动

第 11 页 共 11 页

人教生物学选择性必修2单元检测卷

第3章 生态系统及其稳定性

(本试卷满分:100分)

一、选择题(本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。)

1.关于生态系统的结构和功能的叙述,错误的是( )

A.土壤微生物可作为生态系统中的分解者

B.生态系统的能量流动指能量的输入、传递、转化和散失的过程

C.某些消费者在生态系统中可能占有多个营养级

D.在人工生态系统中,生产者固定的能量可反复利用

解析:选D 土壤微生物可将动植物残骸中的有机物分解为无机物,可作为生态系统中的分解者,A正确;生态系统的能量流动指能量的输入、传递、转化和散失的过程,B正确;在复杂的食物网中,某些消费者在生态系统中可能占有多个营养级,C正确;生产者固定的能量可多级利用,但不能反复利用,D错误。

2.大力推进生态文明建设,就要坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路。下列有关生态系统的相关叙述,错误的是( )

A.河流污染长出的水华中有多种蓝细菌,这些蓝细菌也是生态系统中的生产者

B.“桑基鱼塘”等生态农业建设实现了能量的多级利用,大大提高了能量的利用率

C.利用物理信息(音响设备)吸引鸟类捕食害虫,属于无环境污染的生物防治

D.提高生态系统的稳定性,需要控制人类对生态系统的干扰,不用进行物质和能量的投入

解析:选D 河流污染导致的水华中有多种蓝细菌,这些蓝细菌能进行光合作用合成有机物,所以也是生态系统中的生产者,A正确;“桑基鱼塘”等生态农业建设实现了能量的多级利用,大大提高了能量的利用率,B正确;利用音响设备发出结群信号吸引鸟类,使其结群捕食害虫,属于无环境污染的生物防治,C正确;提高生态系统的稳定性,就要控制对生态系统的干扰和利用,适当进行物质和能量的投入,D错误。

3.“发展经济不应以破坏环境为代价”已经成为人类的共识,要保护生态系统,应走一条可持续发展的道路。为此,人们在广大的山区进行人工植树造林,在许多城市建造了湿地公园。下列叙述正确的是( )

A.在一片山林地上通过人工管理提高某种速生树的产量后,其抵抗力稳定性提高

B.湿地公园必须得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能

C.造成人工林中群落垂直分布的主要因素为食物

D.湿地公园建立后,恢复力稳定性增强

解析:选B 在一片山林地上通过人工管理提高某种速生树的产量后,导致生物种类减少,从而使抵抗力稳定性降低;任何人工生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能;造成人工林中群落垂直分布的主要因素为光照;湿地公园建立后抵抗力稳定性增强,恢复力稳定性降低。

4.下列有关生态系统稳定性的叙述,错误的是( )

A.生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础

B.生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性

C.生物多样性增加有利于维持生态系统稳定性

D.生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越强

解析:选D 生态系统具有一定的自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础;生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性;生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用;生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统抵抗力稳定性越高,恢复力稳定性越弱。

5.如图为某草原生态系统中食物网简图,下列叙述正确的是( )

A.该食物网的全部生物构成了生物群落

B.当蛇灭绝后,鹰和狐的竞争关系会加剧

C.鼠数量减少会使蛇的数量下降比例最小

D.鼠和蛇、蛇和鹰之间的信息传递是单向的

解析:选B 该草原生态系统中全部的生物构成生物群落,A错误;当蛇灭绝后,鹰和狐均以兔和鼠为食,故鹰和狐的竞争关系会加剧,B正确;因该食物网中蛇仅以鼠为食,故鼠数量减少会使蛇的数量下降比例最大,C错误;在食物链上的信息传递是相互的,D错误。

6.下面为能量流经某生态系统第二营养级的示意图(单位:J·cm-2·a-1),据图分析,有关叙述正确的是( )

A.该生态系统第一营养级同化的能量至少为400

B.第二营养级用于生长、发育和繁殖的能量是100

C.能量由第二营养级到第三营养级的传递效率是20%

D.该生态系统第三营养级同化的能量是15

解析:选A 题图为能量流经某生态系统第二营养级的示意图,其中a表示该营养级摄入的能量,b表示该营养级同化的能量,c表示该营养级用于生长、发育和繁殖的能量,d表示呼吸作用中以热能的形式散失的能量,e表示分解者利用的能量。第二营养级同化的能量为100(摄入量)-20(粪便中的能量)=80(J·cm-2·a-1),根据能量传递效率倒推出第一营养级同化的能量至少为400 J·cm-2·a-1;题图仅表示能量流经第二营养级的过程,并不能得出第三营养级同化的能量,因此无法计算由第二营养级到第三营养级的能量传递效率;次级消费者摄入的能量并不等同于第三营养级同化的能量。

7.某地区构建了“稻+鸭+萍+鱼”的种养模式。稻田中放养的鸭和鲫鱼主要捕食螺和浮萍;浮萍可通过固氮为水稻提供氮素;深水、浮萍为鲫鱼提供隐蔽场所,鸭很难捕食。对此模式的分析,错误的是( )

A.鸭在该生态系统中占有两个营养级

B.鸭和鲫鱼之间存在种间竞争和捕食关系

C.能增强农田生态系统的抵抗力稳定性

D.水稻均匀分布有利于资源的充分利用

解析:选A 根据题干信息可知,鸭和鲫鱼都可以捕食螺和浮萍,鸭也能捕食鲫鱼,说明鸭在该生态系统中占有三个营养级(第二、第三和第四营养级),A错误;由题干可知,鸭与鲫鱼之间存在种间竞争和捕食关系,B正确;该模式能使营养结构复杂化,能增强农田生态系统的抵抗力稳定性,C正确;水稻均匀分布有利于资源的充分利用,D正确。

8.下列关于右图的叙述中,正确的是( )

A.若图示表示生态系统的结构,则缺少的成分为非生物的物质和能量

B.若图示表示生态系统的部分能量流动,则由此可看出能量流动的循环性

C.若图示表示生态系统内部的物质流动,则①②表示有机物

D.生产者与消费者之间由于捕食关系的制约,种群数量呈“S”形增长,分解者不受制约

解析:选C 生态系统的结构包括组成成分和营养结构,组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,而营养结构是指食物链和食物网,图中缺少的成分除非生物的物质和能量外,还有食物链和食物网;能量流动是单向的,无循环性;生物群落内部碳元素主要以含碳有机物的形式流动;自然环境中生物由于受环境中的各种因素的制约,种群数量一般呈“S”形增长。

9.(2021·河北高考)烟粉虱为害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1 m)模式下番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

种植模式 番茄植株不同部位成虫数量/(头·叶-1) 若虫/(头·叶-1) 天敌昆虫多样性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构改变

B.由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫的空间分布类型改变

C.由单作转为邻作,群落的水平结构改变

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能

解析:选B 由单作转为邻作,烟粉虱的若虫与成虫的比值由16.5∶26.7变为1.8∶1.7,年龄结构发生改变,A正确;由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫在番茄植株不同部位的分布比例并无变化,仍然是上部叶最多,中部叶次之,下部叶最少,所以空间分布类型没有改变,B错误;由单作转为邻作,群落中增加了玫瑰田,群落的水平结构发生改变,C正确;生态系统的信息传递可发生在同种生物的不同个体之间或发生在不同物种之间,玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能,D正确。

10.考察农田生态系统中水稻从播种到稻秆还田的全过程,发现在水稻分蘖期间,农民拔草、治虫;然后排水进行搁田(亦称“晒田”);稻谷收获之后,有不少农民在田里焚烧稻秆。下列叙述中错误的是( )

A.农民拔草、治虫目的是使能量较多地流向水稻

B.搁田时排出的水可能对水体造成污染

C.搁田有利于水稻根系生长,提高水稻抗倒伏能力

D.焚烧稻秆可提高土壤肥力,实现能量高效利用

解析:选D 农民拔草、治虫的目的是使能量较多地流向水稻,最终流向对人类最有益的部分,A正确;搁田时排出的水可能会含有农药和化肥等物质,可能对水体造成污染,B正确;搁田使稻田中水分减少,根系为吸收水分会向土壤深处生长,缺水也会使水稻纵向生长减慢,均利于抗倒伏,C正确;焚烧稻秆可加速物质循环(比由微生物分解稻秆的速度快),但这种做法并不能实现能量的高效利用,能量在焚烧中以热能形式白白散失,未被利用。若将之投入沼气池,通过微生物分解产生沼气供人类利用,D错误。

11.将某小型天然湖泊改造为人工鱼塘,投饵养殖肉食性鱼类。5年后,藻类暴发,引起水草(沉水植物)死亡,之后浮游动物及鱼类等生物死亡,水体发臭。下列叙述中错误的是( )

A.导致水草死亡的最主要非生物因素是温度

B.更多水生生物死亡又加重了水体的污染,这属于反馈调节

C.投放以浮游植物为食的鱼类有利于该湖泊的生态恢复

D.流经该生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能总量和饲料中有机物所含的化学能

解析:选A 藻类暴发,覆盖水面,导致水草缺少阳光,光合作用强度减弱,最终导致死亡;水生生物的死亡导致水体污染加重,属于正反馈调节;投放以浮游植物为食的鱼类可以捕食藻类,有利于湖泊的生态恢复;流经该生态系统的总能量为生产者固定的太阳能及饵料中有机物所含的化学能。

12.如图为生态系统食物网简图,若E生物种群总能量为8.6×109 kJ,B生物种群总能量为2.3×108 kJ。从理论上计算,A储存的总能量最少为( )

A.6.3×107 kJ B.8.6×107 kJ

C.4.3×107 kJ D.7.45×107 kJ

解析:选A A储存的总能量最少需要按最长食物链,最低能量传递效率计算,所以食物链是E→C→A,E→D→A。为此,E的能量在传递给A的途径中,只有确保:①E在传递给B时用去的能量最多;②E的总能量减去传递给B的后再传给C、D时效率最低;③C、D在传递给A时效率最低,结果才能使A获得的能量最少,所以据此计算得A储存的总能量最少为(8.6×109-2.3×108÷10%)×10%×10%=6.3×107(kJ)。

13.如图为生态系统碳循环示意图,图中甲、乙、丙代表生态系统的成分,数字及箭头表示碳的去向。有关叙述正确的是( )

A.图中生产者、乙、丙、甲构成了两条食物链

B.①②⑥⑦为CO2形式,③④⑤为有机物形式

C.③④⑤⑥⑦之和等于生产者同化的碳的总量

D.经③流向乙的碳全部储存于乙体内的有机物中

解析:选B 题图中甲为大气中的CO2库,乙为消费者,丙为分解者。食物链中不包括分解者与非生物的物质和能量,A错误;题图中的②⑥⑦分别表示生产者、分解者和消费者呼吸作用产生的CO2,①表示生产者固定的CO2,③④⑤表示生物之间以有机物形式传递的碳,B正确;生产者同化的碳的去向包括②③④,⑤⑦包含在③中,C错误;生产者流向消费者的碳部分储存在乙体内的有机物中,还有部分因呼吸作用而散失,D错误。

14.(2022·湖南高考)稻—蟹共作是以水稻为主体、适量放养蟹的生态种养模式,常使用灯光诱虫杀虫。水稻为蟹提供遮蔽场所和氧气,蟹能摄食害虫、虫卵和杂草,其粪便可作为水稻的肥料。下列叙述正确的是( )

A.该种养模式提高了营养级间的能量传递效率

B.采用灯光诱虫杀虫利用了物理信息的传递

C.硬壳蟹(非蜕壳)摄食软壳蟹(蜕壳)为捕食关系

D.该种养模式可实现物质和能量的循环利用

解析:选B 能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值,该模式提高了能量的利用率,但不能提高能量的传递效率,A错误;生态系统的物理信息有光、声、温度、湿度、磁力等,采用灯光诱虫杀虫利用了光,是物理信息的传递,B正确;捕食关系是指群落中两个物种之间的关系,硬壳蟹(非蜕壳)和软壳蟹(蜕壳)属于同一物种,两者之间的摄食关系不属于捕食,C错误;生态系统中的能量传递是单向的,不能循环利用,D错误。

15.树林中有一种杂食性动物,在其食物中,植食性动物所占的比例为1/4,植物所占的比例为3/4。下表表示该杂食性动物体内的能量流动情况(能量单位:kJ·cm-2·a-1),下列相关分析错误的是( )

摄入的能量 用于生长、发育和繁殖的能量 呼吸作用散失的能量 粪便中的能量

51.6 1.5 23.1 27.0

A.该杂食性动物同化的能量是24.6 kJ·cm-2·a-1

B.该杂食性动物粪便中的能量都直接或间接来自植物的同化作用

C.若杂食性动物增重1 kg,则至少需要消耗10 kg的植物

D.该杂食性动物摄入的能量等于其用于生长、发育和繁殖的能量减去粪便中的能量

解析:选D 该杂食性动物同化的能量=摄入的能量-粪便中的能量=51.6-27.0=24.6(kJ·cm-2·a-1),A正确;粪便中的能量属于上一营养级的能量,杂食性动物既属于第二营养及也属于第三营养级,因此其粪便中的能量都直接或间接来自植物的同化作用,B正确;若杂食性动物增重1 kg,则从植物获取的能量为3/4,至少需要消耗植物3/4÷20%=3.75(kg),从动物获取的能量为1/4,至少需要消耗植物1/4÷20%÷20%=6.25(kg),则一共至少需要消耗植物3.75+6.25=10(kg),C正确;该杂食性动物摄入的能量=其用于生长、发育和繁殖的能量+呼吸作用消耗的能量+粪便中的能量,D错误。

16.新型“零废弃生态农业”利用酶催化剂,将鸡粪、猪粪及农田废弃物变为无臭无味、易溶于水的粉末,随水施撒在土壤里,实现了农田有机垃圾的零废弃、无污染,让农田秸秆和卖不出去的废弃农产品代替化肥改造盐碱地。从生态学角度对“零废弃生态农业”的分析正确的是( )

A.“零废弃”改变了该生态系统的组成成分

B.酶催化剂提高了该生态系统中分解者的作用

C.废弃物再利用提高了该生态系统中能量的传递效率

D.“零废弃生态农业”促进了该生态系统中的物质循环,并减少了环境污染

解析:选D 生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,“零废弃”指的是“零浪费”,并没有改变生态系统的组成成分,A错误;生态系统中的分解者能够将有机物分解成无机物,酶催化剂也能够催化有机物变成无机物,两者互不干扰,B错误;废弃物再利用提高了该生态系统中能量的利用率,而无法改变能量的传递效率,C错误;“零废弃生态农业”加快了有机垃圾的分解,促进了该生态系统中的物质循环,并减少了环境污染,D正确。

二、非选择题(本题包括5小题,共60分。)

17.(12分)如图1为某生态系统的碳循环示意图,图2为该生态系统中部分生物构成的食物网。请据图回答下列问题。

(1)图1中构成生物群落的是______________(填字母)。与CO2从非生物环境进入生物群落有关的生理活动主要是④________________,其中①过程表示________________作用,大气中CO2的来源除了图中所示之外,还可来自____________等。

(2)图2中有__________条食物链,处于最高营养级的生物是________;丙和丁的关系是________________。该食物网中,若生产者固定的总能量为1×108 kJ,能量传递效率按10%~20%计算,则最高营养级至少能获得________kJ的能量。

(3)若由于某种原因,造成图1中绿色植物的数量锐减,该生态系统中其他生物的数量发生了较大波动后又逐渐趋于稳定,说明生态系统具有______________能力,这种能力是通过______________调节来实现的。

解析:(1)图1中A是生产者,C是无机环境(大气中的CO2库),B是分解者,D、E是消费者,构成群落的所有生物包括A、B、D、E;CO2从非生物环境进入生物群落主要依靠生产者的光合作用;大气中的CO2来自呼吸作用、分解者的分解作用和化石燃料的燃烧。(2)图2中有甲→乙→丁→戊、甲→乙→丁→丙→戊、甲→乙→丙→戊和甲→丙→戊4条食物链,处于最高营养级的是戊;丙和丁都以乙为食,二者为种间竞争关系,丙捕食丁,二者为捕食关系;最高营养级至少获得的能量(选择最长食物链、最小传递效率计算)为1×108×10%×10%×10%×10%=1×104 (kJ)。(3)生态系统发生波动后逐渐稳定是因为生态系统具有自我调节能力,这种能力是通过负反馈调节实现的。

答案:(1)A、B、D、E 光合作用 分解者的分解 化石燃料的燃烧 (2)4 戊 捕食和种间竞争 1×104 (3)自我调节 负反馈

18.(9分)如图是生态工程化水产养殖的模式图,请回答下列相关问题:

(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分和____________。由于人为开发,潜流湿地群落演替的____________不同于原有的自然池塘。

(2)生态塘、潜流湿地中的所有茭白共同构成一个____________。研究2号池塘发现,鱼、虾等产出的能量远大于本池塘生产者固定的太阳能, 主要原因可能是________________________________________________________________________;

对于杂食性的一些鱼而言,在不同季节生活的水层可能不同,由此表明:环境因素的改变可使池塘生物群落的____________结构发生改变。

(3)利用此模式可处理水产养殖过程中产生的N、P等主要污染物,实现____________,提高________。

解析:(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构。人类活动可以改变演替的速度和方向。(2)生态塘、潜流湿地中的所有茭白共同构成一个(茭白)种群。人工饲养的鱼塘能量有两个来源:池塘生产者固定的太阳能、人工通过有机物从外界输入能量;对于杂食性的一些鱼而言,在不同季节生活的水层可能不同,由此表明:环境因素的改变可使池塘生物群落的垂直结构发生改变。(3)利用此模式可处理水产养殖过程中产生的N、P等主要污染物,实现物质的循环利用,提高能量的利用率。

答案:(1)营养结构 速度和方向 (2)(茭白)种群 鱼塘能量还包含人工通过有机物从外界输入的能量 垂直 (3)物质的循环利用 能量的利用率

19.(12分)某自然保护区地震后,据不完全统计,植被毁损达到30%以上。图1为该地区人为干预下恢复过程的能量流动图[单位为103 kJ·m-2·a-1],图2表示恢复过程中某种群的种群密度与种群的出生率和死亡率的关系。请回答:

(1)如图1所示,输入该生态系统的能量主要是__________________________________,第一营养级到第二营养级的能量传递效率为________(保留一位小数)。

(2)图1中A表示____________,图中未利用部分的能量在生物体内的存在形式是________________________________________________________________________。

(3)如图1所示,除生产者外其他营养级需要补偿能量输入的原因是植被受损,________________________。计算可知,肉食性动物需补偿输入的能量值至少为__________×103 kJ·m-2·a-1。

(4)由图2可知,种群密度在________点时,种群数量的增长速率最大;在________点时,表示该种群已达到环境容纳量(K值)。

(5)随着时间的推移,地震毁损的自然保护区内生物的种类和数量不断恢复的过程属于________演替。

解析:(1)生态系统的能量输入有两种方式:输入太阳能和人为输入有机物,从图可以推知,该生态系统输入的太阳能为(3+14+70+23)×103=110×103 (kJ·m-2·a-1),输入的有机物能量[植食动物和肉食动物补偿的能量之和,肉食动物需补偿的能量分析见(3)小题解析]为7×103 kJ·m-2·a-1,所以输入该生态系统的能量主要是生产者光合作用固定的太阳能,第一营养级到第二营养级的能量传递效率为14/110×100%=12.7%。(2)图1中A表示细胞呼吸(或呼吸作用),图中未利用部分的能量在生物体内的存在形式是有机物中的化学能。(3)如图1所示,除生产者外其他营养级需要补偿能量输入的原因是植被受损,光合作用能力减弱,流入该生态系统的能量减少;补偿能量输入可以减轻植被恢复的压力。从第二营养级流入第三营养级的能量为[(14+2)-(0.5+4+9)]×103=2.5×103 (kJ·m-2·a-1),肉食性动物需补偿输入的能量值至少为[(0.05+0.25+2.1+5.1)-2.5]×103=5×103 (·m-2·a-1)。(4)由图2可知,种群密度在C点时,种群数量的增长速率最大;在E点时,种群数量的增长速率为0,表示该种群已达到环境容纳量(K值)。(5)随着时间的推移,地震毁损的自然保护区内生物的种类和数量不断恢复的过程属于群落(或次生)演替。

答案:(1)生产者光合作用固定的太阳能 12.7%

(2)细胞呼吸(或呼吸作用) 有机物中化学能

(3)流入该生态系统的能量减少 5

(4)C E (5)群落(或次生)

20.(2021·河北高考)(13分)为探究全球气候变暖对生态系统的影响,研究者将20个人工淡水池塘均分成两组,对照组保持环境温度,实验组始终比对照组高4 ℃(利用温控装置),并从附近淡水栖息地搜集水生生物投入池塘。连续多年观测发现,池塘逐渐形成主要由浮游植物和浮游动物组成的群落。第15年时,池塘中浮游植物和浮游动物生物量(单位体积水体中生物体的质量)的检测结果如图。

回答下列问题。

(1)池塘生物群落区别于湖泊生物群落的重要特征为______________,池塘生物群落从简单到复杂的过程中发生了________演替。

(2)某种水生生物被投入池塘后,其种群数量将呈________形增长,若该生物种群密度在较长时期保持相对稳定,表明其种群数量已达到了____________。

(3)从能量流动角度分析,升温导致该生态系统总生物量降低的原因可能是__________________________________________。

(4)碳在池塘生物群落中主要以________________的形式传递,碳循环具有全球性的主要原因是_________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

解析:(1)要认识一个群落,首先要分析该群落的物种组成,群落的物种组成是区别不同群落的重要特征。池塘生物群落从简单到复杂的过程属于次生演替。(2)某种水生生物被投入池塘后,由于池塘的空间和资源有限,其种群数量会呈“S”形增长。当该种群密度较长期的处于相对稳定阶段,表明其种群数量已达到了环境容纳量(或K值)。(3)分析题图可知实验组浮游植物生物量低于对照组,因此从生态系统的能量流动角度分析,升高温度后浮游植物的数量下降,生产者固定的太阳能减少,生态系统总生物量降低。另外,升高温度可能会导致每一营养级生物自身呼吸消耗增加,分解者分解作用加快,也会导致生态系统总生物量降低。(4)碳在无机环境中主要以CO2和碳酸盐形式存在,碳在生物群落的各类生物体中以含碳有机物的形式存在,并通过食物链在生物群落中传递。碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的,大气中的CO2能够随着大气环流在全球范围内流动,所以碳循环具有全球性。

答案:(1)物种组成 次生 (2)“S” 环境容纳量(或K值) (3)升温后浮游植物数量下降,生产者固定的太阳能减少(或生物自身呼吸消耗增加,分解者分解作用加快) (4)含碳有机物 碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的,大气中的CO2能够随着大气环流在全球范围内流动

21.(14分)资料一 图1中的a曲线表示40年间人类燃烧化石能源所产生的二氧化碳量,b曲线为环境中实际增加量。

资料二 在青藏高原高寒草甸生态系统中,高原雪兔是一种常见动物,常栖息在低矮草地中,天敌有香鼬、艾虎、赤狐、狼等,特别是冬季高原雪兔几乎成为唯一的食物来源,为了观察预警,高原雪兔会把巢穴周围较高的草从基部咬断;另外高原雪兔废弃的洞穴还能为褐背拟地鸦和多种雪雀提供繁殖场所。图2为冬季雪兔能量流动的图解(单位:J·hm-2·a-1)

请分析回答下列问题:

(1)二氧化碳除了资料一中由化石能源燃烧返回大气外,还有的途径是________________________________(至少答出两条),图1中a、b两条曲线出现差异的主要原因可能是____________________________________。

(2)试根据资料二写出一条食物链:_____________________________________________

________________________________________________________________________。

高原雪兔的存在增加了高寒草甸生态系统物种的丰富度,体现在__________________________________________________;图2中第二营养级到第三营养级的能量传递效率为________,用于高原雪兔生长、发育、繁殖的能量为______________J·hm-2·a-1。

(3)高寒草甸生态系统抵抗力稳定性低,原因是__________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(4)草原中有一种植物的根分泌一种萘醒,能抑制其他植物种子的萌发,这属于____________信息,说明生物体的________________与生态系统的信息传递有关。

解析:(1)二氧化碳返回大气的途径除了化石能源燃烧,还有生产者和消费者的呼吸作用、分解者的分解作用。图1中a、b两条曲线出现差异的主要原因可能是生产者光合作用利用了部分二氧化碳。(2)根据资料二可以写出一条食物链:草→高原雪兔→狼(香鼬、艾虎、赤狐)。高原雪兔会把巢穴周围较高的草从基部咬断,提高了矮生植物的数量;高原雪兔废弃的洞穴还能为褐背拟地鸦和多种雪雀提供繁殖场所,提高了这些生物的生存率,这些都增加了高寒草甸生态系统的物种丰富度。图2中第二营养级到第三营养级的能量传递效率为(12.4×107-1.9×107)÷(1.05×109-3×108)×100%=14%。用于高原雪兔生长、发育、繁殖的能量为同化量-呼吸量=1.05×109-3×108-5.15×108=2.35×108 (J·hm-2·a-1)。(3)高寒草甸生态系统的生物种类较少,营养结构(食物网)简单,其自我调节能力弱,抵抗力稳定性低。(4)萘醒能抑制其他植物种子的萌发,这属于化学信息,说明生物体的生命活动与生态系统的信息传递有关。

答案:(1)呼吸作用(生产者、消费者的呼吸作用)、分解者的分解作用 生产者的光合作用消耗了二氧化碳 (2)草→高原雪兔→狼(香鼬、艾虎、赤狐) 调节植物间关系,增加植物多样性,有利于动物的繁衍 14% 2.35×108 (3)该生态系统的生物种类较少,营养结构(食物网)简单,自我调节能力弱 (4)化学 生命活动